2. 中国海洋大学 海洋发展研究院,山东 青岛 266100

2. Institute of Marine Development, Ocean University of China, Qingdao 266100, China

党的二十大报告中提出,发展海洋经济,保护海洋生态环境,加快海洋强国建设。习近平总书记在海洋强国战略中重点强调:提高资源开发能力,着力推动海洋经济向质量效益型转变;保护生态环境,着力推动海洋开发方式向循环利用型转变。

海洋经济高质量发展统筹“创新、协调、绿色、开放、共享”五大新发展理念,促进各海洋系统协同联动,在培育新动能、拓展新空间、引领新发展方面发挥重要作用,是我国海洋经济综合实力的重要体现。谋求海洋经济高质量发展有助于推动海洋经济向质量效益型转变,是实现海洋强国战略的关键。

在碳中和碳达峰目标下,作为地球生态系统中规模最大的碳库,海洋具有高效的固碳能力与增汇潜力,海洋碳汇是指海洋生物从空气或海水中吸收储存二氧化碳的过程、活动和机制。发展海洋碳汇是实现“双碳”目标的重要推力,将助力生物多样性保护与海洋开发方式向循环利用型转变,是实现海洋强国战略的保障。

随着海洋蓝碳发展日益成熟以及海洋经济高质量发展水平逐渐提高,深入研究区域海洋蓝碳与海洋经济高质量发展耦合协调关系及其影响因素对实现海洋强国目标具有重要的理论与现实意义。

一、文献综述 (一) 海洋蓝碳价值核算与价值实现当前学者对海洋蓝碳主要从价值核算和价值实现两方面展开研究。

海洋蓝碳经济价值核算分为海洋渔业碳汇价值核算与海岸带蓝碳生态系统碳汇价值核算。关于海洋渔业碳汇价值,曹港程和沈金生构建海洋牧场碳汇资源食物网,对我国海洋牧场碳汇资源量进行测度,并提出海洋碳汇资源生态补偿标准。[1]关洪军等进一步考虑到海洋渔业的碳源属性,对中国沿海省份海洋渔业的碳排放量、碳汇量及碳中和能力进行评估。[2]徐敬俊等在厘清渔业碳汇的固碳机理、碳汇能力的基础上,对2030年及2050年中国海洋养殖碳汇能力进行预测。[3]关于海岸带蓝碳生态系统碳汇价值,王法明等对中国沿海省份以及港澳台地区的盐沼、红树林、滨海滩涂湿地的碳埋藏能力展开研究,并进一步预测了21世纪末滨海湿地碳埋藏能力的变化情况。[4]杜明卉等对于中国各沿海省份红树林、盐沼和海草床等典型海岸带蓝碳生态系统碳库规模及碳汇价值进行评估,并针对蓝碳恢复区的碳库规模进行价值评估。[5]

关于海洋碳汇经济价值实现,当前学者多提出构建蓝碳交易市场的建议。杨越等基于生态资源资本化理论,提出蓝碳市场建设总体框架,具体包括蓝碳资源的资产化过程、蓝碳资产的产品化过程、蓝碳产品的市场化过程以及蓝碳资本的运营过程,推动蓝碳资源资本化闭环形成。[6]李明昕等对蓝碳市场要素组成进行分析,认为蓝碳市场主要由政府部门、海洋碳汇项目碳信用供给方和需求方、交易机构和信息登记机构、科学研发单位、第三方审定和核证机构以及海洋碳汇项目利益相关者等要素组成,各要素共同形成“科学研究—方法学研究—项目开发—审定核证—交易结算”蓝碳市场发展路径。[7]曹云梦和吴婧综合考虑交易环境、交易动机和市场机制的演变,认为海洋碳汇经济价值实现需要经历自愿市场为主的探索阶段、自愿市场到履约市场的过渡阶段以及履约市场为主的成熟阶段。[8]杨林和沈春蕾对海洋碳汇产品价值实现的实践方式进行总结,主要包括海洋碳汇产品交易、基金、指数保险、质押贷款等实现形式。[9]

(二) 海洋经济高质量发展关于海洋经济高质量发展,学者从区域视角对海洋经济高质量发展水平进行评估测度。在城市角度,狄乾斌等运用复杂系统时空协调度评价模型,从生态、经济、社会层面构建环渤海城市海洋经济发展时空协调度评价体系,分析环渤海城市海洋经济发展时空协调度。[10]在省份角度,刘波等运用线性加权模型,从创新、协调、绿色、开放、共享五大维度构建江苏省海洋经济高质量发展评价指标体系,并进一步运用核密度方法研究动态演化规律。[11]在区域角度,向晓梅和张超从海洋资源要素、海洋空间要素、产业结构要素、海洋制度要素等方面对粤港澳大湾区海洋经济高质量协同发展机理展开分析。[12]在全国角度,狄乾斌基于面板、门槛、贝叶斯等多指标评价模型,构建海洋经济高质量发展前提—路径—目的评价体系,分析全国沿海11省份海洋经济高质量发展水平和区域差异。[13]

综上所述,学者从不同视角分析了海洋蓝碳的价值核算与实现方式,海洋经济高质量发展的内涵与测度方法,但仍存在以下不足:在理论上,当前学者对海洋蓝碳与海洋经济高质量发展进行研究时多单独区分探讨,未将两者纳入同一体系,对海洋蓝碳和海洋经济高质量发展耦合协调关系及机理更是缺少研究,忽视了两者之间的双向关系及作用程度;在方法上,定性分析较多,对海洋蓝碳与海洋经济高质量发展耦合协调度的时空分布特征、障碍因子及影响因素进行实证研究较少。

针对上述研究局限,本研究聚焦海洋蓝碳与海洋经济高质量发展,深入探讨两者耦合协调的作用机理。根据《海洋碳汇经济价值核算办法》核算沿海省份海洋蓝碳经济价值,通过熵值法测度沿海省份海洋经济高质量发展水平,运用耦合协调度模型分析两者的耦合协调度的时空特征,采用障碍度模型和固定效应模型诊断耦合协调系统内部障碍因子并分析外部影响因素,为促进沿海省份海洋蓝碳与海洋经济高质量发展耦合协调,实现我国海洋强国目标提供参考与借鉴。

二、海洋蓝碳与海洋经济高质量发展耦合机理 (一) 海洋蓝碳是海洋经济高质量发展的新兴动力首先,海洋蓝碳发展有助于开辟新兴蓝碳产业链,推动海洋经济高质量发展。蓝碳发展水平的提高将推动碳汇能力提升与海洋领域低碳发展、海洋零碳技术应用相融合,形成以海洋负碳产业、海洋零碳产业、海洋低碳产业与其他关联产业为主体的蓝碳产业链。[14]其中海洋负碳产业指有助于增加海洋碳汇量的产业,海洋零碳产业主要涉及海上清洁能源开发与应用,海洋低碳产业主要分为传统产业低碳化发展和新兴低碳产业绿色发展两个方向。蓝碳产业链的形成有助于传统海洋产业低碳转型,也能推动新兴海洋产业迭代创新,助推海洋经济高质量发展。

其次,海洋蓝碳发展有助于推动海洋经济可持续发展。从生态价值角度看,合理开发利用海洋碳汇可提供缓冲污染、养护海洋资源、保护生物多样性等多样化的生态系统服务与功能。从蓝碳政策效应看,《“十四五”海洋生态环境保护规划》在全国层面统筹蓝碳生态系统保护,提出整体推进红树林保护修复、海岸带保护修复工程等,提高海洋生态系统碳汇能力;《海南省碳达峰方案》《威海市蓝碳经济发展行动方案》等地方文件创新蓝碳生态保护方式,提出构建具有地方特色的蓝碳样本工程,进一步建设海洋生态经济示范区、国家蓝碳示范区,全面促进海洋经济高质量发展。

(二) 海洋经济高质量发展是海洋蓝碳发展的有力保障首先,海洋国际合作有助于发挥我国蓝碳资源禀赋优势,推动蓝碳价值实现。在蓝碳资源开发方面,我国积极谋划滨海湿地和红树林增汇、生态渔业养殖增汇等蓝碳国际示范性项目,通过聚焦海洋生态系统碳汇能力提升,放大蓝碳增汇项目国际合作的外溢效应,带动蓝碳资源评估、蓝碳金融服务等新兴产业发展,延长全球蓝碳产业链。在蓝碳价值实现方面,通过建立海南国际碳排放权交易中心,积极参与全球蓝碳交易市场建设,通过海洋国际合作理顺海洋碳汇交易全流程管理机制,进一步打通蓝碳生态产品的价值实现通道。

其次,海洋科技创新有助于充分挖掘海洋碳汇固碳储碳潜力,在理论与实践上共同推动蓝碳保护与发展。在理论层面,通过深化对海岸带碳汇、渔业碳汇、微生物碳汇理论技术的研究,将增强碳汇机理、监测与核算方式在实践中的可实行性,提高中国在国际蓝碳领域发言的权威性并增强议价能力。在实践层面,通过构建蓝色碳汇监测体系,加大海洋碳封存、利用等关键核心领域攻关力度,协同开发海洋可再生资源与海洋碳汇创新工程,将使两者在可再生资源有序接替与实现“双碳”目标中发挥更为重要的作用。

三、研究设计 (一) 模型构建 1、耦合协调度模型海洋经济高质量发展与海洋蓝碳开发交易是相辅相成的过程,探讨我国海洋经济高质量发展和海洋蓝碳协同发展、实现二者耦合协调,有助于推动我国海洋强国建设。因此,本研究参考王淑佳等的方法,[15]运用耦合协调度模型对海洋蓝碳与海洋经济高质量发展的耦合协调关系进行测度。二者的耦合协调度计算公式如下:

| $ C=2 \times\left[\frac{A \times B}{(A+B)^2}\right]^2 $ | (1) |

| $ T=\alpha A+\beta B $ | (2) |

| $ D=(C \times T)^{\frac{1}{2}} $ | (3) |

其中,C表示耦合度,其值越接近于1,海洋蓝碳与海洋经济高质量发展的耦合程度越高;T为系统间综合协调指数;D为耦合协调度,取值范围在0~1,D越大,二者越呈良好的协调发展态势;α、β为待定权重系数且α+β=1。本研究认为海洋蓝碳与海洋经济高质量发展在协调发展过程中同等重要,故取α=β=0.5。耦合度与耦合协调度等级参考已有评价标准各划分为4个等级,[16]见表 1。

|

|

表 1 海洋蓝碳与海洋经济高质量发展耦合度与耦合协调度评价标准 |

为有效促进海洋蓝碳与海洋经济高质量发展耦合协调发展,更好地识别影响海洋经济高质量发展的主要障碍因子及其影响程度,引入如下障碍度模型:

| $ Q_{i j}=\frac{\left(1-X^{\prime}{ }_{i j}\right) w_j}{{\sum}_{j=1}^n\left(1-X_{i j}^{\prime}\right) w_j} $ | (4) |

其中,X′ij为第i年第j个指标的指标偏离度;wj为第j个指标的因子贡献度;Qij为第i年第j个指标的障碍度;n为指标个数。

(二) 指标选取 1、海洋经济高质量发展本研究遵循“创新、绿色、协调、开放、共享”五大发展理念,参考学者对于海洋经济高质量发展内涵的研究,[17][18]充分考虑海洋经济特殊性以及数据可得性,从海洋科技创新、海洋绿色生态、海洋协调稳定、海洋开放合作、海洋民生共享等维度构建由5个二级指标及相应的21个三级指标组成的海洋经济高质量发展指标体系,使用熵值法对海洋经济高质量发展水平进行度量。该方法根据数据本身的特征来赋予权重,避免了主观因素影响,且通过对指标进行相关性分析,提高了综合评价的准确性。具体指标体系及指标权重如表 2所示。

|

|

表 2 海洋经济高质量发展水平评价指标体系 |

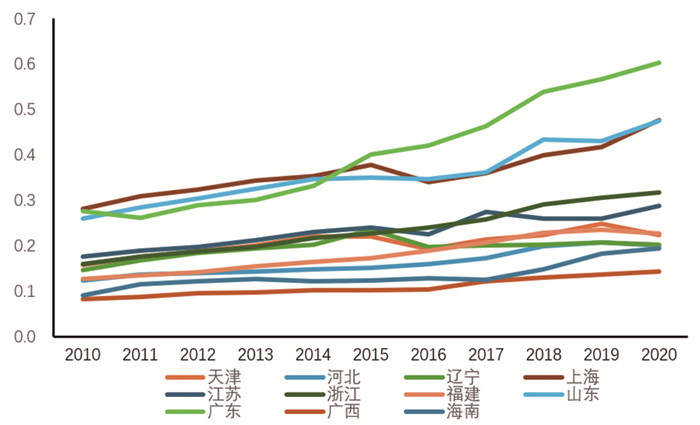

2010—2020年各沿海省份海洋经济高质量发展水平测度结果如图 1所示。从整体发展水平来看,各省份海洋经济高质量发展水平均呈波动增长趋势,2020年各沿海省份海洋经济高质量发展水平较2010年平均增长76.9%。从各省份发展水平来看,广东、上海、山东的海洋经济高质量发展水平远高于其他省份,位列前三,平均指标水平为0.404、0.362、0.356;河北、海南、广西则处于后三位,平均海洋经济高质量发展水平分别为0.161、0.134、0.109。在增长幅度方面,2019—2020年,上海、江苏、山东海洋经济高质量发展水平增长率均超过10%。预期未来沿海各省份海洋经济高质量发展水平将保持上升势头,广东将继续保持领先地位,上海、山东、浙江、江苏等省份将保持高增速发展,共同推动实现我国海洋强国建设目标。

|

图 1 2010—2020年沿海省份海洋经济高质量发展水平测度图 |

本研究运用2022年自然资源部发布的《海洋碳汇经济价值核算办法》(报批稿)对海洋碳汇经济价值进行核算。海洋碳汇经济价值指海洋碳汇提供的物质性产品和环境调节服务的市场价值,由产品价值、净化价值、储碳价值和释氧价值组成,即Vocean=Vp+VQ+VC+VO。

产品价值Vp=∑(Qi×Pi), Qi为第i种具有食用或药用价值的贝类产品或可食用藻类的产量,Pi为其市场价格。由于贝类、藻类具体价格较难获得,本研究参照孙康等的方法,[19]采用《中国统计年鉴》中“海水养殖产品生产价格指数”作为价值指数进行计算,将海水贝类、藻类养殖总量与海水养殖产品生产价格指数相乘以表示产品价值。

净化价值VQ=∑(Qj×CjA+Ej×CjW),Qj为第j类大气污染物净化量,CjA为第j类大气污染物处理费用,Ej为第j类水污染物净化量,CjW为第j类水污染物处理费用。查询《中国海洋统计年鉴》,可得各沿海省份2010—2020年间工业废水处理量,参照国家发改委等部门公布的城市污水处理收费标准,①以1.5元每吨作为污水处理费用。将废水处理量与污水处理费用相乘以计算净化价值。

①《国家发展改革委 财政部 住房城乡建设部关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》, 发展改革委网站,2015年1月21日,https://www.gov.cn/zhengce/2016-05/22/content_5075626.htm。

储碳价值Vc=Cocean×k1×Pc×10-6,k1为碳的质量转化成二氧化碳的质量的系数44/12,Pc为当地碳交易价格,参考23.8元每吨。

释氧价值Vo=Cocean×k2×C1×10-6,k2为碳的质量转化成氧气的质量的系数32/12,C1为工业制氧成本,参考1000元每吨。

其中,海洋碳汇能力Cocean包括红树林、盐沼、海草床等海岸带生态系统碳汇能力与贝类和藻类等渔业碳汇能力。红树林、盐沼、海草床等海岸带蓝色碳汇由其面积与固碳速率的乘积计算得出。据学者研究,[20]红树林固碳速率为226g C/(m2·a),盐沼固碳速率为218g C/(m2·a),海草床固碳速率为138g C/(m2·a)。沿海各省份红树林、盐沼、海草床面积来源于相关学者研究,[4][5][21][22]部分缺失数据使用插值法补充。参考杨林等学者的研究,[23]2010—2020年中国沿海省份贝类和藻类碳汇能力如表 3所示。

|

|

表 3 2010—2020年沿海省份海洋渔业碳汇能力 |

本研究选取2010—2020年中国11个沿海省份数据,对海洋蓝碳以及海洋经济高质量发展进行评价分析。海洋蓝碳数据来源于《中国海洋统计年鉴》《中国统计年鉴》以及相关学者研究。海洋经济高质量发展指标数据来源于《中国海洋统计年鉴》《中国海洋经济年鉴》《中国环境统计年鉴》与中国海洋生态环境状况公报。

四、实证分析 (一) 海洋蓝碳与海洋经济高质量发展耦合协调分析根据耦合协调度评价标准(表 1),对2010—2020年我国沿海省份海洋蓝碳与海洋经济高质量发展的耦合协调程度进行深入分析,具体结果如表 4和表 5所示。

|

|

表 4 2010—2020年沿海省份海洋蓝碳与海洋经济高质量发展耦合协调结果 |

|

|

表 5 2010—2020年沿海省份海洋蓝碳与海洋经济高质量发展耦合协调程度 |

从海洋蓝碳与海洋经济高质量发展的耦合度和耦合协调度的总体年际变化情况来看,各省份的耦合度和耦合协调度总体呈上升趋势。2020年遭受新冠疫情系统性风险影响时,各省份的耦合度与耦合协调度均有不同程度的下降。

从耦合度的数据情况来看,所有沿海省份海洋蓝碳与海洋经济高质量发展均能达到高水平耦合阶段(C>0.8),其中海南省的耦合表现最佳,其耦合度常年居于较高水平,2010—2020年均处于高度耦合层次,这与海南省海洋经济质量不断提升、海洋产业结构逐渐优化密切相关。天津、辽宁、山东、上海、江苏、浙江、福建在大部分时间段内海洋蓝碳与海洋经济高质量发展也保持高水平耦合。2020年受新冠疫情影响,各省份的耦合度均有不同程度的下降,天津、河北、辽宁、浙江、山东、广西等省份的海洋蓝碳与海洋经济高质量发展处于低水平耦合阶段。从总体上看,除突发系统性风险影响外,中国沿海省份海洋蓝碳与海洋经济高质量发展之间紧密相关,为两大系统综合发展,实现高耦合协调度打下基础。

从耦合协调度的角度来看,2010—2015年我国沿海11个省份海洋蓝碳与海洋经济高质量发展的耦合协调度都有不同程度的增强,辽宁、天津、上海处于极度协调耦合阶段,河北、山东、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南处于高度协调耦合阶段。但由于2015年发生股市危机,经济整体下行,各省份海洋蓝碳与海洋经济高质量发展的耦合协调度在2016年均有所下降。随着经济恢复,各省份耦合协调度也逐渐上升,广西由低度协调耦合调整为高度协调耦合,福建由低度协调耦合调整为极度协调耦合,天津、海南由高度协调耦合调整为极度协调耦合。2020年由于新冠疫情的影响,全球经济运行下滑,旅游、进出口行业受限,因此各省份耦合协调度均有不同程度的下降。总体而言,在未受系统性风险影响时,我国沿海省份海洋蓝碳与海洋经济高质量发展耦合协调程度有显著提高,两大系统处于相互推动的良性循环,海洋综合发展水平逐渐提升。

从海洋蓝碳与海洋经济高质量发展的耦合协调度的空间特征情况来看,鉴于中国沿海省份的耦合协调度呈波动状态而非逐年增长的情况,为确保数据的稳健性,本研究从空间的角度出发,将11个沿海省份近11年来的耦合协调度取平均值,汇总成表 6。总体而言,除广西处于中度协调耦合外,其余省份均处于高度协调耦合状态。从地域分布来看,海洋蓝碳与海洋经济高质量发展协调耦合程度从高到低依次为北部海洋经济圈、东部海洋经济圈、南部海洋经济圈,这可能与地方海洋经济开发重视程度与海洋资源分布情况有关。

|

|

表 6 2010—2020年沿海省份海洋蓝碳与海洋经济高质量发展耦合协调度均值 |

根据障碍度模型计算出2010—2020年海洋经济高质量发展系统排名前二的障碍因子,结果见表 7。

|

|

表 7 中国11个沿海省份海洋经济高质量发展主要障碍因子及障碍度 |

由表 7可知,海洋经济高质量发展指标层中频数最高的障碍因子分别为国际标准集装箱吞吐量(X15,10次)与海岸线经济密度(X11,9次),说明国际标准集装箱吞吐量与海岸线经济密度是影响海洋经济高质量发展的主要因素。

集装箱吞吐量是区域海洋经济发展水平的重要映射之一。一方面, 集装箱吞吐量作为贸易的微观表现可以用于跟踪出口走势; 另一方面, 吞吐量的地域分布变化也能反映出外生冲击和贸易新旧动能切换。但逆全球化盛行、新冠疫情反复冲击、中美经贸摩擦加剧等外部因素与制度型开放不足、沿海区域开放程度不平衡等内部因素对我国实现高水平对外贸易提出挑战,限制我国集装箱吞吐量的进一步有效提升,故集装箱吞吐量是海洋经济高质量发展的主要障碍因子。

海岸线经济是指发挥沿海区位、资源、科技、开放优势而形成的海陆一体经济,海岸线经济密度的增加有助于提高岸线利用效率、推动海洋产业转型升级,进而实现海洋经济高质量发展。但由于陆地资源的短缺和经济效益的驱动,我国沿海地区高强度和高密度开发利用海岸线资源,导致生活、生态岸线不断减少,岸线利用效率降低,海岸自然生态功能退化明显,抑制海岸线经济密度的可持续提高,故海岸线经济密度是海洋经济高质量发展的主要障碍因子。

(三) 海洋蓝碳与海洋经济高质量发展耦合协调影响因素分析 1、模型构建与变量选取为检验影响海洋蓝碳与海洋经济高质量发展耦合协调的影响因素,本研究构建如下固定效应模型:

| $ D_{i t}=\alpha+\beta_1 L P_{i t}+\beta_2 M E R_{i t}+\beta_3 C E R_{i t}+\beta_4 M I_{i t}+\varepsilon_{i t} $ | (5) |

其中,i表示地区,t表示年份,α为常数项,βi表示回归系数,εit是随机误差项;被解释变量为海洋蓝碳与海洋经济高质量发展的耦合协调度(D),解释变量包括劳动生产率、环境规制和海洋科技创新。

(1) 劳动生产率(LP)。劳动生产率为国内生产总值与全部就业人员的比率,用于衡量劳动要素的投入产出效率。在“刘易斯拐点”到来和“人口红利”逐渐消失的背景下,劳动生产率的提高不仅有助于海洋经济增长,而且能进一步增强区域绿色发展能力,促进海洋蓝碳与海洋经济高质量发展耦合协调。

(2) 环境规制(ER)。环境规制包括强制型环境规制(CER)与市场型环境规制(MER)。借鉴徐文玉的做法,[24]采用沿海省份治理工业污染的投资额与地区生产总值的比值来表示强制型环境规制,采用单位面积海域使用金的征收数额来表示市场型环境规制。环境规制使得企业污染成本内部化,进而促使企业增强创新以降低污染,通过创新补偿效应推动海洋经济高质量发展,促进海洋蓝碳与海洋经济高质量发展协同推进。

(3) 海洋科技创新(MI)。参考狄乾斌等的研究,[10]以地区当年海洋专利申请数的对数来表示海洋科技创新。根据熊彼特理论,“连续产业革命”的基础是通过新技术实现经济的质的转化,海洋科技创新能有效提高海洋资源的利用效率,推动海洋产业可持续发展,还有助于蓝碳发挥生态作用、实现经济价值、提升社会效益,促进海洋蓝碳与海洋经济高质量发展有效融合。

2、影响因素分析首先,运用方差膨胀因子(VIF)对样本数据进行多重共线性检验,解释变量的方差膨胀因子均小于5,说明解释变量之间不存在多重共线性。其次,进行豪斯曼检验,结果显示P值为0.000,说明应选取固定效应模型进行回归。最后,采用逐步回归法进行检验,回归结果如表 8所示。表中(1)—(4)列为依次加入解释变量对于耦合协调度进行回归的结果,其中,劳动生产率、海洋科技创新与强制型环境规制的回归系数均显著为正,说明劳动生产率、海洋科技创新与强制型环境规制对促进海洋蓝碳与海洋经济高质量发展耦合协调作用具有积极影响,其中强制型环境规制对两者耦合协调的作用最大。市场型环境规制的系数为正,但未通过显著性检验,其中原因可能在于市场型环境规制主要以排污收费与政府补贴方式鼓励企业技术创新,从而实现清洁生产,而企业技术创新存在长周期、高成本的特点,短期无法有效增强海洋蓝碳与海洋经济高质量发展耦合协调。而强制型环境规制的处罚成本与执行能力均高于市场型环境规制,且《海洋环境保护法》规定企业应当优先使用清洁低碳能源,采用资源利用率高、污染物排放量少的清洁生产工艺,防止对海洋环境的污染,进而有效促进耦合协调程度的提高。

|

|

表 8 海洋碳汇经济价值与海洋经济高质量发展耦合协调影响因素回归结果 |

本研究梳理了海洋蓝碳与海洋经济高质量发展的耦合机理,基于2010—2020年中国11个沿海省份数据,利用耦合协调度模型探究海洋蓝碳与海洋经济高质量发展耦合协调度的时空演化,运用障碍度模型对海洋经济高质量发展进行内部障碍因子诊断,采用固定效应模型对两者耦合协调度的外部影响因素进行探析,具体结论如下:

第一,2010—2020年中国沿海省份海洋蓝碳与海洋经济高质量发展水平呈现波动上升趋势,各省份2020年海洋经济高质量发展水平较2010年平均增长76.9%,表明海洋蓝碳与海洋经济高质量发展取得一定成绩。因区域科技、资源、资本等要素禀赋存在差异,经济发达省份的海洋蓝碳与海洋经济高质量发展水平较高。

第二,耦合协调度模型显示,2010—2020年中国沿海省份海洋蓝碳与海洋经济高质量发展的耦合协调度都有不同程度的增强,大部分省份长期处于高度协调耦合状态。受2015年股市危机与2020年新冠疫情等系统性风险的影响,各省两大系统的耦合协调度均有不同程度的下降。总体而言,在未受系统性风险影响时,我国沿海省份海洋蓝碳与海洋经济高质量发展耦合协调程度有显著提高,两大系统处于相互推动的良性循环,海洋综合发展水平逐渐提升。

第三,内部障碍因子诊断结果表明,大部分沿海省份中,国际标准集装箱吞吐量与海岸线经济密度是阻碍海洋经济高质量发展的主要因素。外部影响因素分析结果表明,劳动生产率、强制型环境规制与海洋科技创新能显著提高海洋蓝碳与海洋经济高质量发展的耦合协调度,市场型环境规制能正向影响两大系统的协调发展但未显著。

(二) 政策建议第一,从维护海洋协调稳定、推进海洋科技创新、保护海洋绿色生态、扩大海洋开放合作、增强海洋民生共享等五个层面推动海洋经济高质量发展。不断优化海洋产业结构,既要培育海洋新兴产业,又要优化升级传统产业;加快海洋关键核心科技创新,构建科研创新平台,提高科研成果转化率;推动海洋经济绿色发展,有效开发利用海洋资源并做好海洋生态环境的修复工作;提升海洋产业对外开放水平,以“一带一路”政策为核心,构建海洋开放合作新格局;坚持共享发展理念,建立跨部门、跨地区的合作机制,促进不同地区间的资源共享和互补发展。

第二,从蓝碳制度健全、技术创新、多边合作等层面推动海洋蓝碳发展。建立健全产权、开发、核算、交易、市场相关制度,推进蓝碳经济立法,同时要加强执法监督,保障蓝碳市场的有效运行;建立蓝碳数据平台,降低蓝碳活动的不确定性和成本,使用人工智能等技术实现蓝碳数据自动处理、空间分析和运算,实现信息化、智能化融合;开展多边蓝碳合作,与其他国家展开关于蓝碳保护、修复和碳汇计量技术等多层次的交流与合作,组建利益共同体,推动蓝碳经济的合作共赢。

第三,全面推动海洋蓝碳和海洋经济协同发展。制定明确的海洋蓝碳和海洋经济发展目标,设立专门机构或部门负责协调海洋蓝碳和海洋经济的发展,实现蓝碳经济与海洋经济融合统一;加大蓝碳技术研发投入,推动绿色能源、碳捕获和储存等相关技术创新,加强海洋生态系统保护和修复,助力海洋经济高质量发展。

| [1] |

曹港程, 沈金生. 海洋牧场碳汇资源生态补偿标准[J]. 自然资源学报, 2022, (12): 3153-3166. (  0) 0) |

| [2] |

关洪军, 陈玉环, 赵爱武. 中国海洋渔业碳中和能力评估[J]. 中国农业科技导报, 2023, (4): 215-224. (  0) 0) |

| [3] |

徐敬俊, 覃恬恬, 韩立民. 海洋"碳汇渔业"研究述评[J]. 资源科学, 2018, (1): 161-172. (  0) 0) |

| [4] |

王法明, 唐剑武, 叶思源, 等. 中国滨海湿地的蓝色碳汇功能及碳中和对策[J]. 中国科学院院刊, 2021, (3): 241-251. (  0) 0) |

| [5] |

杜明卉, 李昌达, 杨华蕾, 等. 海岸带蓝碳生态系统碳库规模与投融资机制[J]. 海洋环境科学, 2023, (2): 294-301. (  0) 0) |

| [6] |

杨越, 陈玲, 薛澜. 中国蓝碳市场建设的顶层设计与策略选择[J]. 中国人口·资源与环境, 2021, (9): 92-103. (  0) 0) |

| [7] |

李明昕, 徐丛春, 王涛, 等. "双碳"目标下我国海洋碳汇交易机制进展、面临的挑战及发展策略[J]. 科技管理研究, 2023, (4): 193-200. (  0) 0) |

| [8] |

曹云梦, 吴婧. "双碳"目标下我国海洋碳汇交易的发展机制研究[J]. 中国环境管理, 2022, (4): 44-51. (  0) 0) |

| [9] |

杨林, 沈春蕾. 海洋碳汇产品价值实现的困境与对策[J]. 东南学术, 2024, (1): 92-102. (  0) 0) |

| [10] |

狄乾斌, 於哲, 徐礼祥. 高质量增长背景下海洋经济发展的时空协调模式研究——基于环渤海地区地级市的实证[J]. 地理科学, 2019, (10): 1621-1630. (  0) 0) |

| [11] |

刘波, 龙如银, 朱传耿, 等. 江苏省海洋经济高质量发展水平评价[J]. 经济地理, 2020, (8): 104-113. (  0) 0) |

| [12] |

向晓梅, 张超. 粤港澳大湾区海洋经济高质量协同发展路径研究[J]. 亚太经济, 2020, (2): 142-148. (  0) 0) |

| [13] |

狄乾斌, 高广悦, 於哲. 中国海洋经济高质量发展评价与影响因素研究[J]. 地理科学, 2022, (4): 650-661. (  0) 0) |

| [14] |

胡秋成, 陆佳依, 钱利炜, 等. 蓝碳产业的概念研究与发展建议[J]. 海洋开发与管理, 2024, (2): 38-44. (  0) 0) |

| [15] |

王淑佳, 孔伟, 任亮, 等. 国内耦合协调度模型的误区及修正[J]. 自然资源学报, 2021, (3): 793-810. (  0) 0) |

| [16] |

王泽宇, 吴琼. 数字经济与海洋经济高质量发展耦合协调分析[J]. 资源开发与市场, 2024, (1): 52-59. (  0) 0) |

| [17] |

曹正旭, 张樨樨. 中国海洋经济高质量发展评价及差异性分析[J]. 统计与决策, 2023, (8): 102-107. (  0) 0) |

| [18] |

李艺全. 福建省海洋经济高质量发展水平测度及提升路径研究[J]. 海峡科学, 2023, (4): 82-88. (  0) 0) |

| [19] |

孙康, 崔茜茜, 苏子晓, 等. 中国海水养殖碳汇经济价值时空演化及影响因素分析[J]. 地理研究, 2020, (11): 2508-2520. (  0) 0) |

| [20] |

向爱, 揣小伟, 李家胜. 中国沿海省份蓝碳现状与能力评估[J]. 资源科学, 2022, (6): 1138-1154. (  0) 0) |

| [21] |

王浩, 任广波, 吴培强, 等. 1990-2019年中国红树林变迁遥感监测与景观格局变化分析[J]. 海洋技术学报, 2020, (5): 1-12. (  0) 0) |

| [22] |

Hu Yuekai, et al. Mapping coastal salt marshes in China using time series of Sentinel-1 SAR[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2021, (173): 122-134.

(  0) 0) |

| [23] |

杨林, 郝新亚, 沈春蕾, 等. 碳中和目标下中国海洋渔业碳汇能力与潜力评估[J]. 资源科学, 2022, (4): 716-729. (  0) 0) |

| [24] |

徐文玉. 环境规制、科技创新与海洋经济高质量发展[J]. 统计与决策, 2022, (16): 87-93. (  0) 0) |

2024

2024