润德泉位于今陕西省岐山县县城西北7.5公里的周公庙院内,为凤翔府旧时八景之一。近年来,随着周公庙旅游以及文化资源的开发,润德泉作为周公庙的一大特色,许多学者从不同角度讨论了润德泉的基本状况、泉水利用价值、碑刻文献以及口碑资料等问题①,为后人的研究提供了基础。本文利用传世文献资料、现存碑刻资料,重点探讨周公庙润德泉的赐名时间、位置、涌涸情况及其原因,以及历史时期润德泉的开发利用。

① 相关研究有:霍有光《陕西历史名泉辑要》《西北地质》1992,年第2期第44-51页;仲新《润德泉·周公圣水·周公庙》《陕西政报》1996年第15期第34页;宋沮《〈润德泉复出记〉考》《碑林集刊》1999年第201-202页;高居虎《中国古代公文探析——从岐山周公庙唐碑〈润德泉记〉谈起》《寻根》2003年第5期第39-41页.

一、润德泉赐名时间及其位置关于润德泉的赐名时间,史籍记载说法不一。遍寻历史文献,总结起来有四种说法:一是唐宣宗大中元年(847) 赐名,二是唐宣宗大中二年(848) 赐名,三是唐太宗贞观二年(628) 赐名,四是宋太宗雍熙年间(984—987) 赐名。

最早明确提出润德泉赐名于唐宣宗大中元年(847) 的是清代毕沅所编的《关中胜迹图志》,是书卷十七云:“(润德泉)唐大中元年(847) 十月大风忽作,飞泉喷涌,节度使崔珙上其事,褒赐今名。” [1]504另一记载见于清道光三十年(1850) 宋金鉴撰《重修润德泉记》碑文[2]312,云:“润德泉,唐大中元年(847) 赐名也。”此两条史料皆清代人的记述。第二种说法,唐宣宗大中二年(848) 赐名,《明文衡》云:“旧碑载,大中二年(848) 赐名润德。”[3]3131992年版《岐山县志》载:“润德泉,在县城西北7.5公里的周公庙内。唐大中二年(848),宣宗李忱赐名。”[4]59但是并未进一步解释说明其赐名于唐宣宗大中二年(848) 的具体文献依据;关于润德泉赐名于唐太宗贞观二年(628) 的说法仅见于清代谈迁的《枣林杂俎》,是书中集“灵泉”言:“(润德泉)唐太宗二年(628) 出,赐名润德。”[5]373-374第四种说法为赐名于宋太宗雍熙年间(984—987),明代彭大冀云:“润德泉在凤翔府岐山县西北周公庙旁,相传时平则流,时乱则竭,宋雍熙中赐今名,有碑记。”[6]311另外《大明一统志》亦载:“宋雍熙间赐名,有碑记。”[7]585两书当为互相传抄。

通过对《全唐文》所录崔珙①《周公祠灵泉奏状》[8]4514、唐宣宗《答崔珙奏敕》[8]511、崔珙《谢赐手诏表》[8]4514以及清代王昶《金石萃编》所辑录的《周公祠灵泉记》②碑文[9]卷113中中书门下的奏敕及相关时间节点的记载进行梳理与考证,认为润德泉泉涌时间为唐宣宗大中元年(847),赐名时间当为唐宣宗大中二年(848)。《全唐文》所录唐宣宗大中二年(848) 崔珙的《周公祠灵泉奏状》详细记载了周公庙泉涌的背景及相关考察经过:“当府(凤翔府)岐山县凤栖乡周公祠,旧有泉水,枯竭多年。去冬十一月十七日,忽因大风,其泉五处一时涌出,深一尺已来,又有七处见出。”由该奏状中的“去冬十一月十七日”可知,崔珙的奏状当奏于泉出的第二年, 即唐宣宗大中二年(848)。

① 崔珙,博陵安平(今河北安平)人,《旧唐书》卷177、《新唐书》卷182有传。唐宣宗时,历任凤翔节度使,卒于任。

② 该碑现存岐山周公庙润徳泉旁,额题“润徳泉记”,部分碑文漫漶不清,故与《金石萃编》所辑录的《周公祠灵泉记》碑文进行对照。

崔珙奏状之后,中书门下审核后报奏于宣宗皇帝,此事见于《周公祠灵泉记》碑文中:“中书门下奏:凤翔观察使奏,当府岐山县周公祠泉涌出……代臣等商量,望付史官,书为国华,谨具如前奉,十二月八日。敕宜赐名润德泉,仍付所司。”由此段文字可知,中书门下上奏皇帝的时间是在十二月八日,但并未言明具体年份。中书门下上奏之后,宣宗皇帝答崔珙奏敕。唐宣宗《答崔珙奏敕》载:“省所奏,当府周公祠,旧有泉水枯竭……临轩嘉叹,至于再三。今赐名润德泉,想宜知悉。”在唐宣宗答敕之后,崔珙上《谢赐手诏表》,据《周公祠灵泉记》碑文记载,上表具体时间为“大中二年(848) 十一月二十日”。

综上所述,泉涌时间“去冬十一月十七日”当为唐宣宗大中元年(847) 十一月十七日,之后崔珙“差府参军郭镑专就泉所检验得状”,又“得县镇状报,有此灵泉,差官勘覆,事皆诣实。询诸故老,博访里闾”。经过一系列的实地考察与访问之后,于第二年,即唐宣宗大中二年(848) 奏报,具体上奏时间已无从考。之后中书门下奏敕当在十一月八日,前文“谨具如前奏,十二月八日”,其中“十二月”当为“十一月”之误。崔珙表谢时间为唐宣宗大中二年(848) 十一月二十日。即润德泉泉涌时间为唐宣宗大中元年(847),赐名时间当为唐宣宗大中二年(848)。

笔者认为,第一种说法,“润德泉,唐大中元年(847) 赐名”,则是把润德泉泉涌的时间误认为是润德泉赐名的时间。第三种说法,“唐太宗二年(628) 出,赐名润德”,谈迁为清代人,应是在文献的传抄过程中误将唐“大中二年”抄为“太宗二年”,并错将泉涌时间与赐名时间相混淆;第四种说法,宋雍熙间(984—987) 赐名。宋代文莹在其《湘山野录》中说:“雍熙二年(985),凤翔奏岐山县有泉涌……太宗嘉之。”[10]11《山堂肆考》与《明一统志》误将此次泉涌时间认为是赐名时间,实误。

润德泉的位置,崔珙《周公祠灵泉奏状》云:“其泉五处一时涌出,深一尺以来,又有七处见出。”由此可见,唐大中元年(847),润德泉涌出时,一共是五大、七小十二处,今日我们所见的润德泉仅为其中一处。宋代时,润德泉在周公庙“庙后百许步”[11]8,到元代时,孔克任记:“旧以砖甃之围。”[2]308即至迟在元代润德泉已固定为一处。明代彭大冀言:“润德泉在凤翔府岐山县西北,周公庙旁。”[6]311具体位置据明代王袆载为“庙东北数十步”[12]514。清代道光二十七年(1847) 在元代润德泉建筑的基础上又进行了重修,“石阙周建,藻槛回环,龙吻承流,鳌头吐水,较之旧规,斯为美矣”[2]308。民国时期, 随着周公庙建筑范围的扩大,润德泉已位于“周公庙左侧山足”[2]51。

最晚在元代,今日之润德泉的位置已经固定,润德泉相对于周公庙位置的变化,是周公庙建筑面积扩大的缘故。据清代张大楠《重修古卷阿周公庙记》[13]519-521的记载,自唐武德年间(618—626) 至清代咸丰元年(1851),周公庙共有17次大的修缮与扩建,其建筑面积不断扩大,整体上呈现从南往北的扩展趋势,至1992年,随着周公庙建筑面积的扩大,润德泉已位于周公庙东院[4]166。

二、历史上润德泉的涌、涸变化历史时期的润德泉并不稳定,时涌时涸。唐宣宗大中二年(848) 的《周公祠灵泉记》中即载周公庙“旧有泉水,枯竭多年”。至清代,宋金鉴在《重修润徳泉记》中说“(润徳泉)数十年辄一来去”,可见润徳泉涌涸之反复。自大中二年(848) 唐宣宗赐名润徳泉以后,润徳泉作为国之祥瑞,更逐渐被冠以“时平则流、时乱则竭”的神秘色彩,其历次涌涸便详见于各类史籍记载。笔者通过对元代王利用撰文《润徳泉复出记》碑文、明代谈迁《枣林杂俎》、清代宋金鑑《重修润徳泉记》碑文、《(乾隆)凤翔府志》[14]《(民国)岐山县志》以及1992年版《岐山县志》关于润德泉泉水历次涌、涸的时间记载①,将上述史料记载互为补充、考证,列“润德泉涌、涸时间表”如下(表 1),以便更加清晰、全面地认识与分析历史时期润徳泉的涌涸变化。

| 表 1 润德泉涌、涸时间表 |

① 元至元十九年(1282),王利用撰文《润德泉复出记》载:元至元十五年(1278)(润德)泉水复出;清代谈迁《枣林杂俎》中集“灵泉”:“(润德泉)雍熙二年(985) 复出,金(1115—1234) 末复竭,元至正十七年(1280) 复出,具后仍竭。明弘治十五年(1502) 九月甲子,雷风又作,山泽震裂,泉乃复出。”清道光十三年(1833),宋金鉴《重修润德泉记》:“润德泉,唐大中元年(847) 赐名也……宋雍熙二年(985),岐山周公庙,泉复涌澄嗣。德佑二年(1276) 涸,元世祖十七年复出(1280),正德(正德年间为1506—1521) 初涸,十四年(1519) 复出,万历十六年(1588) 复涸,天启四年(1624) 出,崇祯十一年(1638) 涸,国朝顺治六年(1649) 复出,不知涸于何时,至乾隆五年(1740) 水复洋溢,十三年(1748) 又涸,十九年(1754) 复出,三十年(1765) 复涸,自后隐见无常。”清代周方炯《(乾隆)凤翔府志》卷十二《祥异杂记》:“元世祖十三年(1276),岐山星陨如雨,润德泉涸。顺帝至正二年(1342),润德泉涸。顺帝二十四年(1364) 九月,润德泉复出。成化十一(1475) 年,岐山润德泉涸。”田惟军《(民国)岐山县志》卷十《灾祥》:“康熙六十(1721) 年,润德泉涸,乾隆三十八年(1773) 复出,四十一年(1776) 涸。嘉庆元年(1796) 泉出,十年(1805) 涸,十三年(1808) 泉出,(道光)十五年(1835) 泉水涸,二十年(1840) 出,二十六年(1846) 涸,三十年(1850) 水出。咸丰十一年(1861) 润德泉涸,同治九年(1870) 十一月泉水出,光绪四年(1878) 复涸,岁大旱。光绪十年(1884) 十二月十二日润德泉水出。民国十三年(1924) 润德泉涸。”岐山县志编纂委员会《岐山县志》(1992年版)卷七《水利水保》“引水”:“1973年润德泉涸……1979年冬,润德泉水复出。”(168页)

由表 1可知,通过对史料的互相补充,我们得出从唐宣宗大中元年(847) 到1979年的1135年间,有明确时间记载的润德泉泉涌次数为20次,泉涸次数为17次。其中最长涌水时长达291年,最短涌水时长仅为3年;最长泉水干涸时间为36年,最短为2年。润德泉涌水时长总体上呈现下降趋势,其泉涸时长也大致呈下降趋势。自康熙六十年(1721) 之后,泉水涌涸较以往更加频繁。

三、历史上润德泉的涌、涸原因史料中关于历次润德泉泉水涌出具体环境的记载相对较少,史书多载润德泉“时平则出,时乱则竭”,赋予其很强的神秘色彩。《关中胜迹图志》载:“唐大中元年(847) 十月,大风忽作,飞泉喷涌。”[1]504又(雍正)《陕西通志》载:“(明孝宗)十五年(1502) 九月,岐山风雷交作,润德泉复出。”[15]39根据以上两条史料的相关描述,我们可以看出,润德泉复出之时大多是在风雨交加的环境背景之下。关于润德泉的泉涌环境,笔者认为有以下几个因素:

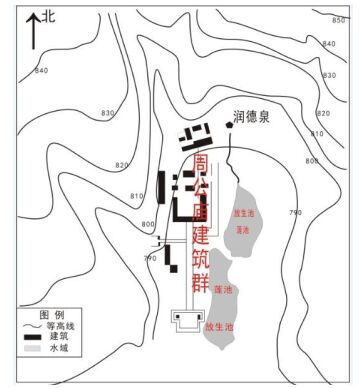

第一,润德泉所在区域具有特殊的地质、地貌环境。在地质环境上,润德泉位于凤凰山断裂,凤凰山断裂属于基底断层中的旋卷构造体系,为隐伏断裂,其具备发育成泉水的地质裂缝;且周公庙润徳泉所在地形区地下全部为连山石结构,雨水不易渗漏而使地面水分充足。在微地貌上,润德泉位于凤凰山前洪积扇区前沿,东西北三面环山、惟南面与平地相接,状如U形,仅润徳泉所在位置有一裂隙(见图 1)。其泉水源于地下石灰石中,水位深埋七十余米,水从山体裂缝中涌出,承压性较强,故在地面形成自流。[16]34受制于历史时期古人的认知背景,史料中缺乏直接的记载和描述。

|

图 1 岐山周公庙地形示意图① |

① 根据佟裕哲《从卷阿到泰山——谈中国风景名胜四位一体的传统和特点》《中国园林》1991年第14期第13-14页与《诗经卷阿周公庙总体规划(中心部分)图》改绘。

第二,在较长的时间段内,该区域降水相对丰富,地下水位相对较高。风雨交加作为其泉涌前提,由于润德泉所在区域在地质上属于隐伏断裂,大风会使地壳挫动,地质裂缝发生开裂,使泉涌出,《枣林杂俎》所载弘治十五年(1502) 的泉水复涌时即说:“山泽震裂,泉乃复出。”[5]374

综上所述,润德泉的泉涌主要是受地质条件影响所致,而风雨交加的天气背景在很大程度上导致了地下水位的变动以及地壳的挫动,致使泉水复涌。

关于润德泉干涸的原因,笔者认为当与气候干旱、地下水位下降密切相关。通过对不同年代的《岐山县志》《凤翔府志》《岐山县乡土志》《陕西省志·地理》关于岐山县具有明确时间记载的干旱灾害进行排比,发现润德泉的干涸与干旱灾害具有很强的耦合关系(见表 2)。

| 表 2 润德泉泉涸时间与干旱记载对比表 |

由表 2可知,已知的15次有明确时间记载的润徳泉干涸,其中有9次与气候干旱、发生旱灾的时间相吻合。由此可见,润德泉的干涸在很大程度上是受气候干旱、地下水位下降所致。

综上所述,润德泉的涌、涸是受特殊的地质环境以及气象环境所致。古人受其认知水平以及时代原因的影响,每次泉水的涌、涸都赋予其神秘的色彩。我们通过对润德泉地质、地貌、气候、气象背景的综合分析,可以合理地理解涌、涸这一自然特性。

四、历史时期润德泉的利用润德泉作为历史时期一大“祥瑞”,官方和地方民众不断对其进行建筑维护,依托周公庙,成为一大地方胜景。并进行开发利用,用以饮用、作为城市生活用水、引水灌溉等。

润德泉,现泉面约有10m2,周围有石砌泉壁,泉周围八角形石栏杆上雕有猿首、龙吻、鳌头。

元代孔思任记载称:“旁出八觚井,方四畦者,殆即今泉之故迹也。旧以砖甃之围,阔两丈许,深倍之,上阔而下杀,遂若井然。”[2]308可见至迟在元代,润德泉井壁已经用砖瓦固定。清代道光二十七年(1847) 重修润德泉,事具见清代宋金鉴《重修润德泉记》:“岁月久,甃砖倾圮,邑人士议以石,爰于道光二十七年鸠工,二十八年(1848) 竣事,约费制钱五百余缗,石阙周建,藻槛回环,龙吻承流,鳌头吐水,较之旧规,斯为美矣。”[2]313清道光二十七年(1847) 所修润德泉即为我们今天所见到的润德泉的原型。今润德泉旁立有明熹宗天启五年(1625) 所立《周公圣水碑》,背面刻有“敕赐润德泉”五个大字。

润德泉作为周公庙的一大特色,在唐宣宗大中二年(848) 赐名以后,便成为一大游览胜地,吸引了众多文人墨客来此游览并对润徳泉加以咏叹。

在宋代,据《苏轼诗集》卷五载,凤翔府景观有周公庙、凌虚台两处[17]119-214。润德泉作为周公庙景点之一,已成为文人墨客咏叹的对象。苏轼在任凤翔府通判时,尝游览周公庙,咏叹润德泉,“翠凤旧依山硉兀,清泉长兴世穷通”[11]5。其弟苏辙亦有“野巫长跪若为通,山围栋宇泉流近”[18]17的诗句。明代,《雍大记》[19]89-90记载凤翔府著名河流、湖泊及泉水有14处①,润德泉即其一。明人赵忠云:“一泉长兴世安危,今日无波涨碧池。”[14]1979王九思亦云:“泉涌山前道,滔滔兆岁丰。山前拜古道,泉上拜周公”[13]429。清代,乾隆《凤翔府志》卷一《山川》所载凤翔府八景为:太白积雪、五峰挺秀、鸡峰插云,润德流泉、法门晓钟、九成故址、东湖揽胜、双清竞渡,润德泉即为八景之一。清代咏叹润德泉的诗词很多,李炳生咏叹曰:“二公陪祀两楹间,丹雘重新一水湾。莫道朝阳鸣凤去,高冈犹是旧岐山。”[13]534由此可知,自宋代至清代,润德泉的地位与知名度越来越高,由周公庙一景上升为了凤翔府八景之一,其对文人墨客的吸引力也越来越大。

① 14处著名河流、湖泊及泉水为:雍水、横水、橐泉、汭水、弦蒲薮、五节堰、隃糜泽、润徳泉、麟游河、杜水、岐水、醴泉、汧阳河、蹯溪。

除了作为旅游胜地之外,润德泉本身也是很好的饮用水。近年的调查发现“人体所需的多种微量元素中,周公庙矿泉水中就含有十二种”[16]34。霍有光在《陕西历史名泉辑要》中将润德泉归为饮用泉、医疗保健泉[20]46。明代姚可成在其《食物本草》中称“润徳泉,水味甘,主补元气,治劳瘵,泄肺邪,通隧道,降痰火”[21]125,具有很好的医疗保健作用。“相传宋代苏东坡在任凤翔通判时,常派人用毛驴驮回润德泉水烹茶,在凤翔东湖品茗赋诗。慈禧太后在西安避难时,也曾派人搬运周公圣水供她享用。”[16]34清代宋金鉴在其所撰《重修润德泉记》中亦说:“其水则澄莹如镜,味甘如醴……日往来饮濯于其上。”由此可见润德泉是很好的饮用水。

除此之外,润德泉水还被用来引水灌溉,供居民生活和手工业用水。润徳泉水量丰沛之时,泉水流经区域常形成小型的池沼及河流。据《大清一统志》记载,以润徳泉为水量来源的河流、池沼,有佛儿沟、不溢池,“佛儿沟,在(岐山)县西七里,源自周公庙润徳泉。不溢池,在县治南,引润徳泉注于池”[22]728-731。其水量丰沛之时,为附近居民对泉水的利用提供了良好的条件。

“唐大中元年(847) 周公庙泉水复出,附近村民筑堰,引水灌田。”[4]166到元代至元年间(1335—1340),更是大规模地引润德泉泉水入岐山县城,以供居民生活和手工业用水。元代岐山县令刘桢引润德泉水,“假人力,沿之而南,洫之而东,极其所至而后止”,“疏之而为沟,汇之而为池。使城市之人濯缨洗耳,酿酒、溉蔬、咸获其利”,形成了一片“沟水流于居民之间,馆于公厅,则波水涨于垣墉”[13]423的景象。至民国十二年(1923),又“疏凿润德泉渠,分向南流,至陈家河,灌田200余亩”。1957年春至1958年春又兴建润德泉“长藤结瓜”引水工程,引润德泉水,由四条渠道,21座库塘组成,灌溉北郭乡农田5819亩。[4]168可见,自唐代至现代,润德泉灌溉其附近乡村许多田地。但是由于润德泉时涌时涸的特点,其在利用上也是断断续续。

五、结语通过对历史文献中相关记载以及现存碑刻资料的研究分析得出,润德泉的赐名时间为唐宣宗大中二年(848)。其位置最晚在元代已固定,后世不断对泉口进行装饰与修缮。由于特殊的地质以及地理环境背景,润德泉时涌时涸,其涌出主要是受地质原因的影响,其干涸主要是与气候干旱、地下水位下降相关。润德泉在历史上不仅是凤翔八景之一,此外还是较好的饮用水,并且用来引水灌溉以及城市生活用水等。充分了解并认识润徳泉的历史变迁过程,对于岐山周公庙旅游开发及其文化资源的开发利用具有十分重要的意义。

| [1] | [清]毕沅. 关中胜迹图志[M]. 西安: 三秦出版社, 2004. |

| [2] | 田惟军. (民国)岐山县志[M]. 民国二十四年铅印本. |

| [3] | [明]程敏政. 明文衡[M]. 四部丛刊景明本. |

| [4] | 岐山县志编纂委员会. 岐山县志[M]. 西安: 陕西人民出版社, 1992. |

| [5] | [清]谈迁. 枣林杂俎[M]. 罗仲辉, 胡明校, 点校. 北京: 中华书局, 2006. |

| [6] | [明]彭大冀. 山堂肆考[M]. 清文渊阁四库全书本. |

| [7] | [明]李贤. 大明一统志[M]. 西安: 三秦出版社, 1990. |

| [8] | [清]董诰. 全唐文[M]. 太原: 山西教育出版社, 2002. |

| [9] | [清]王昶. 金石萃编[M]. 北京: 中国书店, 1985. |

| [10] | [宋]文莹. 湘山野录[M]. 郑世刚, 杨立扬, 点校. 北京: 中华书局, 1984. |

| [11] | [宋]邵浩. 坡门酬唱(卷二)[M]. 北京: 国家图书馆出版社, 2013. |

| [12] | [明]王袆. 王忠文公集[M]. 清文渊阁四库全书补配清文津阁四库全书本. |

| [13] | [清]胡昇猷. (光绪)岐山县志[M]. 清光绪十年刻本. |

| [14] | [清]周方炯. (乾隆)凤翔府志[M]. 清乾隆三十一年刻本. |

| [15] | [清]沈青崖. (雍正)陕西通志. 卷47"祥异二"[M]. 西安: 陕西师范大学图书馆藏雍正十三年刻本复印本, 1985. |

| [16] | 仲新. 润德泉·周公圣水·周公庙[J]. 陕西政报, 1996(15): 34. |

| [17] | [宋]苏轼. 苏轼诗集[M]王文浩, 辑注. 孔凡礼, 点校. 北京: 中华书局, 1982. |

| [18] | [宋]苏辙. 栾城集(卷二)[M]. 四部丛刊景明嘉靖蜀藩活字本. |

| [19] | [明]何景明. 雍大记[M]. 明嘉靖刻本. |

| [20] | 霍有光. 陕西历史名泉辑要[J]. 西北地质, 1992(2): 44–51. |

| [21] | [明]姚可成. 食物本草[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1994. |

| [22] | [清]穆彰阿, 潘锡恩. 大清一统志: 第五册[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2008. |

2017, Vol. 32

2017, Vol. 32