文学典籍注释在古籍整理与文化传承创新中意义重大,注释的功用和意义是注释学研究关注的一个重要问题。如汪耀楠《注释学纲要》从注释实践和注释理论两方面概括了注释的功用,实践方面主要是排除阅读古书时在语言文字、史实名物、文言句法、写作背景诸方面的障碍,理论方面主要是指导古籍整理和古典文献教学。[1]13-30曲静涛《注释的历史作用》专文论述了注释在保存诠释文献、辨别史实真伪、语言沟通、辑佚存异及阐释学术思想几方面的作用。[2]整体看来,目前的研究方法主要是总结和归纳,虽然比较全面,但多是列举性的,理论的系统性不强,方法论的意义也不突出。

笔者认为文学典籍注释发生的根本原因是时间性和时代性,时间的流逝,造就了典籍注释的空间,使注释发生成为可能,时代的需要,决定了典籍注释的价值存在,催生典籍注释成为现实,使典籍获得时代意义。①基于此,本文从文学典籍注释发生的时间性和时代性这两个根本原因出发,对应地把注释的意义区分为功能和价值两方面,探讨两者的具体表现及相互关系,力图在已有研究的基础上形成较为系统的理论框架,以深化注释学的研究。

①关于文学典籍注释发生的根本原因,本文作者以《论文学典籍注释发生的根本原因》为题另文进行了具体论述。

一、文学典籍注释的功能文学典籍是历史上产生的,随着时间的远去,在传播过程中,典籍文本的样态就会不断发生变化,记载典籍的语言文字也在不断演变,语言文字所记录的信息内容后代人也会逐渐陌生,因此,后代人要读懂、学习、继承前代的文学典籍,就需要对前代的典籍进行专门的注释,以架起古今以及未来沟通的桥梁。文学典籍注释的功能主要表现为以下几方面:

(1) 文本功能文学典籍注释的直接对象是典籍文本,注释服务于文本并依附文本而行,文本是典籍注释存在和发生的前提,没有文本,注释也就无从谈起。但由于受古代科技文化条件的限制,加之典籍在创作、流传、结集、以及传抄、刊刻过程中种种特殊的原因,实际上古代文学典籍的文本样态极为复杂,并不是“确定的”,所以尽最大可能恢复文本的历史真实面貌、确立待注释的文本就是文学典籍注释中一项极为重要的基础性工作。

综合起来看,古代文学典籍文本呈现出两种基本样态:一是文本的定型是一个长期、复杂的过程,定型过程中往往会有多种不同的文本类型;二是即使是同一底本,不同时间刊刻或传抄的版本也往往较多,且版本之间会存在一定的差异,如异文、错讹等。以李白诗文为例,王琦辑注太白诗文时说:“太白诗文,当天宝之末,尝命魏万集录,遭乱尽失去。及将终,取草稿手授其族叔阳冰俾令为序者,乃得之时人所传录,于生平著述,仅存十之一二而已。”[3]1687可见,太白诗文的文本其手授的草稿只“仅存十之一二”,而且还是“得之时人所传录”。继李阳冰所录《草堂集》,后人不断收集、增益太白诗文,宋乐史编《李翰林集》《李翰林别集》,后宋敏求又广收逸稿,最后纂成《李太白全集》三十卷,才稍成传世之全本。版本方面,以宋氏本为底本,宋代有苏本、蜀本、当涂本,然至王琦时“今则渐已销亡,不能复见”。在传世元萧士赟刻本的基础上,后又代有刻本,但历代不同刻本内容有增删、文字有舛异,甚至有赝作掺入。太白诗文的文本样态如此之复杂,乃至王琦感叹“真者不能尽传,传者又未必皆真”[3]1687-1692。注释,就要广泛搜罗文学典籍的文本资料,并对文本作认真细致的甄伪、校勘以及辑佚等方面的工作,以恢复文本的实际情况。李白诗文,通过南宋杨齐贤、元萧士赟、明胡震亨几位前后相继的注释,至清代,王琦又绍续前贤,竭半生之力,广泛搜罗,潜心笺注太白诗文,终使所辑注《李太白全集》成为李白诗文中完备的注本①,这样,就很好地恢复和保存了太白诗文文本的历史真实面貌。今人在笺释李白诗文时,这些注本都是重要的文本依据,如瞿蜕园、朱金诚《李白集校注》[4],安旗、薛天纬等《李白全集编年注释》[5]都是以王琦辑注《李太白全集》为底本,参校其他各本的。

①当然,学术研究是不断进步的,今人詹锳《李白全集校注汇释集评》认为王琦诗和赋的注所据的底本是杨齐贤、萧士赟的《分类补注李太白诗》,他没有看到更为优越的宋蜀刻本,而且其所据的《分类补注李太白诗》也不是元朝原刻本。詹锳《李白全集校注汇释集评》,百花文艺出版社1996年版,前言第20-22页。

(2) 疏通功能因为历史发展的原因,后人在阅读前代典籍时,对作者及作品的创作背景等往往不甚熟悉,因此典籍注释就要从当下的语境、读者的视角对典籍的创作背景、语言文字、名物典故等进行说明和解释,以扫除阅读障碍,疏通文本。程毅中指出:“对基本古籍进行深加工,除了校点之外,还要做会注和新注的工作。古籍对于我们,不仅有语言文字的障碍,而且还有许多历史、文化和名物典故等问题,需要通过新的注释,才能全面了解。对于今后的读者来说,更需要注释作为桥梁。”[6]李白的名篇《蜀道难》,多处运用神话与历史方面的典故,如第二段就运用了蜀王开国和五丁开山的典故,若不细加注释,不但赏析诗歌艺术困难,就是理解起来也不易。对此,王琦引用相关典籍详加注释:

刘逵《三都赋注》:扬雄《蜀王本纪》曰:蜀王之先,名蚕丛、柏灌、鱼凫、蒲泽、开明。是时人民椎髻哤言,不晓文字,未有礼乐。从开明上至蚕丛,积三万四千岁。《华阳国志》:“蜀侯蚕丛,其目纵,始称王。死作石棺、石椁,国人从之,故俗以石棺椁为纵目人冢。次王曰柏灌,次王曰鱼凫。鱼凫田于湔山,忽得仙道,蜀人思之,为立祠。[3]162

《华阳国志》:“秦惠王知蜀王好色,许嫁五女于蜀。蜀遣五丁迎之,还到梓潼,见一大蛇入穴中,一人揽其尾掣之,不禁,至五人相助,大呼拽蛇,山崩时,压杀五人及秦五女并将从,而山分为五岭。”[3]163

这样一注释,不但能让读者较好理解这两句诗的意思,还能让读者一开篇就领略蜀国及蜀道的诡异与神秘,从而产生进一步阅读的兴致。

疏通文本也是典籍注释中非常重要的工作,内容涉及方方面面,从语言文字、创作背景到思想内容、艺术特色,从布局谋篇到写作手法,举凡作品内外会给读者阅读、理解造成障碍的地方,都需要进行解释和疏通,因此疏通功能可以说是文学典籍注释最基础、最重要的功能。

(3) 文献功能文学典籍注释,特别是一些重要的文学典籍,不同时代往往前后承继、递相注释,形成一个层次分明而又绵延不绝的注释连续统,如《诗经》《楚辞》的历代注释。这个连续统以典籍文本为中心,既具有内容的集注性,又具有历史的纵深性,不仅非常系统、完整地保存了典籍文本及其注释的资料,也较好地呈现了各时代语言文字演变、历史文化变迁、文学艺术观念等方面的资料,从而成为研究作家作品、语言文字和历史文化、文艺思潮诸方面的珍贵文献。像在中国传统文化中占有核心地位的经书及其注释,代代相承,与时俱进,其意义和价值自不待说,诗文等文学作品,亦是薪火相传。如上述李白的诗文,杨、萧、胡、王四家注,就是研究李白诗文思想艺术和语言文字等方面极为重要的文献资料,不难想象,如果没有这些集中的注释连续统文献,大诗人李白的历史形象也会是断裂的、平面的。相反,正是有了这些珍贵文献,后人可以在此基础上继续进行研究。瞿蜕园、朱金诚《李白集校注》在四家注基础上,“并旁搜唐、宋以来有关诗话、笔记、考证资料以及近人研究成果”[4]凡例二页,詹锳鉴于王琦注、瞿蜕园与朱金诚注、安注及郁贤皓《李白选集》注所收诗的评语较少的情况,《李白全集校注汇释集评》中更进一步扩大范围,收集了自宋以来各家对李白诗所作的评语,有的还是从海外孤本中录取的,以集评的体例附于诗后[7]28,这样接力式注释,不但使研究资料更加丰富、全面,而且使李白的形象丰满,具有厚重的历史感。

当然,注释的类型、方式很多,不仅以文学典籍为中心的注释连续统成为珍贵的文献资料,而且典籍注释中也还较好地保留了其他方面的文献资料,特别是实证性注释,如李善的《文选注》,主要采用征引式注释,“引书1689种,另引用旧注29种,除对《文选》的阅读理解起到很大作用外,也保存了大量古代文献资料”[8]364。其他像以补充资料为主的注释,也有极好的文献功能。

二、文学典籍注释的价值“古代经典的当代诠释,就不仅是通过完善的诠释技术尽可能准确地解释出经典文本的‘原义’,而且也是基于现实生活对经典的重新理解与解释。”[9]157典籍注释还须从当下的视域出发,再现、挖掘、阐发典籍的时代价值,赋予典籍以新的时代内涵,以实现典籍古为今用、为我所用的目的。

(1) 传播价值文学典籍注释是一种特殊的历时传播方式,一方面,在追求作者和文本原意的目标下,通过逆时溯源的解释方式,后代的思想观念和价值判断等不断隐性地附着于典籍上,成为典籍内涵的一部分,另一方面,不同时代的注释,信息不断层积,累进式向后传播,从而实现典籍的生命价值。

扫除阅读障碍、疏通文本虽在文学典籍注释中具有重要的意义,但只是基础,远不是全部,如果只满足于疏通文义这一注释目的,典籍的生命就会终止。典籍注释本质上更是一个价值不断发现不断增值的传播过程,不同时代的思想文化观念依托注释,不断传承、不断选择、不断批判、不断更新,在批判性继承的过程中,典籍持续不断地焕发新的时代价值,也在这一过程中潜在地影响、滋养了后代的思想文化、人格理想、人生意趣,推进了社会的发展,陶铸了一个民族的文化品性。文学典籍的注释,不仅传播了文学典籍及文学自身,也传承了优秀的历史文化。王兆鹏充分肯定了笺注式传播的价值:“古代文学作品的传播,从两汉时期起,就不仅是原原本本地传播原作,有时还要对作品原文进行注释,以帮助读者阅读理解接受。笺注者,既是作品的解读者、诠释者,也是传播者。笺注式传播较之原文传播,无疑又增加了不少信息和内容,它引导读者对作品的阅读接受,也会限制对作品的多元解读。文学经典的形成,往往与注家的笺注有关。”[10]李商隐的诗瑰丽精工,用典繁富,朦胧多义,别具一格,但释读困难,“只恨无人作郑笺”(元好问语),通过历代注家不断地潜心注释、解读,其诗歌独特的艺术魅力终逐渐得以发明,得以不断被接受,甚至在20世纪进入了大作家的行列。清代是李商隐诗歌注释、接受史上的一个高峰,冯浩《玉溪生诗笺注》是集其大成者。冯氏毕生孜孜以求,“自用我法”,会悟、博通,对李商隐诗进行了全面的注释,“既继承传统,又不断开拓创新,完整地笺释阐发了李商隐诗歌的诗旨,为解读李商隐诗提供了一种可能,别开李商隐研究之生面。特别是大量直接反映时事的政治诗和有现实政治指向的咏史诗的解读,阐扬了李商隐强烈的政治责任感和可贵的诗心、诗胆及其高尚的人品,深刻发明了李商隐诗歌的政治思想价值,提升了李商隐诗歌的思想艺术品位”[11]。在清代的时代背景和进步诗学观的影响下,冯浩的注释,极大地实现了李商隐诗的时代价值,不仅推进了清代的李商隐研究,也对后代李商隐诗的注释、研究产生了深远的影响。

(2) 著述价值人类的行为都是有目的的,注释也不例外,注者之所以对文学典籍进行注释,都有其或隐或显、或强或弱的用意与目的。从诠释学理论看,任何理解都是从前理解出发的,注释是注者从自己的时代环境和个人认知出发来理解作品的,其中都蕴含着注者自己的见解与主张,甚至可以通过注释,借他人酒杯浇自己块垒,阐明自己的思想主张,实现自身的价值,因而著述本质上也是一种著述,只不过相对于独立创作,其方式较为隐蔽,受到的约束更多而已。但是,值得注意的是,虽然注释方式较为隐蔽,受到更多约束,但注释在视角和立意方面也是有差别的,其中“我注六经”的方式,意在“六经”,重在历史还原,客观性强,著述性弱一些,而“六经注我”的方式,意在“我”,经典为我所用,时代性、主观性极其鲜明,比较而言,著述性明显增强。再如李商隐的诗歌,其笺释自明末钱龙惕《玉溪生诗笺》至集大成的冯浩《玉溪生诗笺注》,有清一代卓然大家者十余人,各人基于现实生活、人生阅历和价值取向,对李商隐进行创造性的解释,各抒己见,相与论证,掀起了一个长达二百年的笺释高潮。新时期以来,承续清代以来李商隐诗注释的辉煌,又掀起了李商隐诗笺释的新高潮,各种研究著作和选注本除外,仅李商隐诗的全注本就有五六部,可以说,李商隐诗歌艺术不仅是其自己个人创造的,更是一个融合了广大注者智慧和汗水的集体著述。

(3) 经典化价值童庆炳认为:“文学经典是时常变动的,它不是被某个时代的人们确定为经典就一劳永逸地永久地成为经典,文学经典是一个不断地建构过程。”[12]经典建构过程起码涉及文学作品的艺术价值、文学作品的可阐释的空间、意识形态和文化权力变动、文学理论和批评的价值取向、特定时期读者的期待视野、发现人(又可称为“赞助人”)六要素。[12]注释本质上也是一种阅读,以此为参照,注释无疑是经典化的一种重要方式,而且相对于一般学术研究和阅读批评来说,注释这种方式更为集中、更有历史的连续性、更易于为读者完整接受,因此,在典籍经典化的过程中这种方式更具有特殊的价值,综观传世的文学经典,如《诗经》《楚辞》等,注释在其经典化的过程中都发挥了无法替代的作用。

比较能说明注释经典化价值的是李商隐诗歌,刘学锴指出:“例如他(李商隐)那种不以‘不师孔氏为非’的思想(见《樊南文集·元结文集后序》),发乎情而不大止乎礼仪、极端感伤缠绵而执着的感情,都带有明显偏离封建礼教、诗教的倾向。特别是他那种既具有古典诗的精纯又颇具现代色彩的象征诗风,和朦胧迷离、如梦如幻的诗境,更明显逸出中国古典诗发展的常轨,成为前无古人、后乏来者的独特诗国景观。这种超常的特质,导致了长期以来人们对他的诗感受、理解、把握、评价的不一致、不确定,乃至相矛盾、相对立,形成了古典文学研究中少有的‘李商隐现象’。”[18]尽管这样,随着思想意识的变化和文学理论的不断进步,逾越千年,历经清代和新时期以来两次李商隐诗歌笺释和研究的高潮,李商隐的“独特诗国景观”终于逐渐被认识、被接受,成为唐诗中的经典。“从唐末李涪对李商隐‘无一言经国,无纤意奖善’(《刊误·释怪》)的恶评,到今天将他置于中国文学史第一流大作家的行列”[14]884,认识上发生如此大的变化,这中间无疑倾注了笺注者(和研究者)对李商隐诗极大的热情和智慧。

三、文学典籍注释的功能和价值的关系文学典籍注释的功能主要是为克服时间的间阻,让后人能读懂前代的典籍,其中恢复文本的历史真实面貌是注释的前提,扫除阅读障碍、疏通文本是注释的重要目的,积淀和保存相关文献则是注释的自然结果。典籍注释的功能要实现的目标主要还原历史,追求历史的真实,以求“真(真实)”为精神内核,相对而言,客观性、历史性和稳定性更强些。通过注释,既完成了典籍注释的第一阶段的任务,又为下一阶段价值发现奠定了坚实的基础。注释方法主要以考据、征引类的实证方法为主,风格上也相对朴实一些。

注释的价值则是要在读懂的基础上读好典籍,读出其时代内涵。其中传播价值是基础,著述价值是升华,经典化价值则是结果。注释的价值取向是要在追求历史真实的基础上,寻求当下的真实,实现典籍的时代价值(以及未来价值),以求“值(价值和意义)”为精神内核,因此,相对于注释的功能,主观性、现实性、发展性更强些。注释方法是要在实证方法的基础上,充分发挥注者的学识、智慧和创造性,充分再现、挖掘、阐发典籍中蕴含的富有时代意义的思想艺术内容,风格上也更自由、开放一些。

注释是一个整体行为,典籍注释发生的时间性和时代性是一个矛盾统一体,因此,典籍注释的功能和价值本质上也是一个矛盾统一体,两者虽相互区别,但又是密切联系的,不能简单、机械地分隔和对立,要统一地看,辩证地看,功能实现中蕴含价值发现,价值发现中也在实现功能,功能和价值共同展现注释的意义与生命力。

|

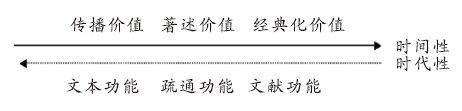

图 1 文学典籍注释功能和价值及其相互关系 |

时间性和时代性是文学典籍注释发生的根本原因,共同作用驱动注释的发生。实线箭头表示时间的顺向绵延,典籍不断陌生化。虚线箭头表示在时代要求下,以追求历史的真实为目标,进行逆向溯源式注释,在这一过程中,实现注释的三项功能和三项价值,其中文本功能、疏通功能、文献功能是基础性的,客观性强,相对封闭;传播价值、著述价值、经典化价值是发展性的,主观性强,相对开放。

四、结语文学典籍注释工作是一项综合性工作,从典籍文本的确立到典籍思想内涵的阐发都是其重要的工作内容,相应地,文学典籍注释实现的功能和价值也是多样和多重的。不同时代、不同注者可以基于文学典籍的类型,根据自身的学养和注释定位,各展所长,各负使命,实现注释的多元化功能或价值,共同推进文学典籍的经典化,服务于时代发展和人民需要。

| [1] | 汪耀楠. 注释学纲要[M]. 第二版.北京: 语文出版社, 1997. |

| [2] | 曲静涛. 注释的历史作用[J]. 中国索引, 2014(1): 38–44. |

| [3] | 王琦. 李太白全集[M]. 北京: 中华书局, 1977. |

| [4] | 瞿蜕园, 朱金诚. 李白集校注[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1980. |

| [5] | 安旗, 薛天纬. 李白全集编年注释[M]. 成都: 巴蜀书社, 1990. |

| [6] | 程毅中.21世纪古籍整理的前瞻[EB/OL].中华古籍网. http://www.guji.cn/web/c_000000110005/d_8085.htm. |

| [7] | 詹锳. 李白全集校注汇释集评[M]. 天津: 百花文艺出版社, 1996. |

| [8] | 杜泽逊. 文献学概要[M]. 北京: 中华书局, 2001. |

| [9] | 潘德荣. 文字·诠释·传统:中国诠释传统的现代转化[M]. 上海: 上海译文出版社, 2003. |

| [10] | 王兆鹏. 中国古代文学传播方式研究的思考[J]. 文学遗产, 2006(2): 14–16. |

| [11] | 丁俊苗.《玉溪生诗笺注》注释研究[D].西安:陕西师范大学博士学位论文,2009. |

| [12] | 童庆炳. 文学经典建构诸因素及其关系[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2005(5): 71–78. |

| [13] | 刘学锴. 李商隐诗歌接受史[M]. 合肥: 安徽大学出版社, 2004. |

| [14] | 刘学锴. 李商隐传论[M]. 合肥: 安徽大学出版社, 2002. |

2016, Vol. 31

2016, Vol. 31