2. 西北工业大学 应用物理系,西安 710072

2. Department of Applied Physics,Northwestern Polytechnical University,Xi'an 710072,China

由于碳纳米管(CNTs)[1]在力学、电学等方面有着奇异性,所以对其准一维材料进行研究是一个热潮。与CNTs相比,碳化硅纳米管(SiCNTs)有着独特的优势,其有着较大的禁带宽度和较高的击穿电场,同时热导率也较大[2],因此引发了对准一维纳米材料新一轮的研究热潮。Sun等人通过相关的研究实现了对碳化硅多壁纳米管运用多壁SiO以及CNTs的合成,其与碳纳米管存在一定的差异,主要是其管壁之间的距离发生了变化,导致耦合效率的降低,有着更为广泛的应用范围。

到目前为止,无论是对于场发射性能影响的研究还是对于掺杂异类原子及吸附不同分子对CNTs电子结构的研究都运用到了第一性原理[3],但是异类原子掺杂对SiCNTs电子场发射的影响的研究是非常少的。本文将过度密度函数运用其中,有效地分析、研究SiCNTs电子场的发射性能是否会受到氮(N)掺杂的影响。

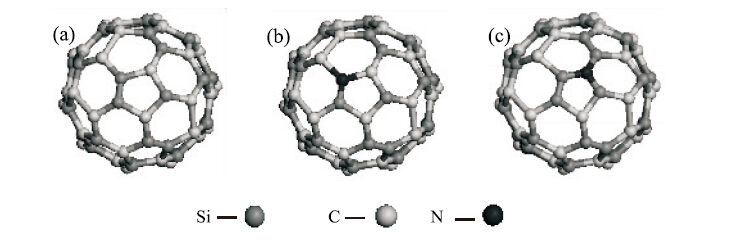

1 模型及计算方法在本文的研究过程中,选取最为常见的SiCNT作为研究对象,其结构是帽端用C60半球结构封闭的(5,5)型,为了能够消除悬挂键对电子态的影响,主要采取开口端用H饱和[4]。由于Si原子数与未掺杂SiCNT帽端C的原子数存在一定差异,将其顶层N掺杂模型分别记作是eqSiCNT以及uneqSiCNT,其中,前者表示的是在体系中的C原子与Si原子有着相同的数量,且uneqSiCNT表示体系中Si原子和C原子一样多,见图 1。图 1(a)是本征SiCNT的俯视图,图 1(b)和(c)分别为两种SiCNT的俯视图。

在进行计算的过程中,主要是通过DFT为基础的Dmol3程序包的运用[3]。通过LDA下的PWC形式实现对于几何结构的优化。当能量梯度比10-5 Ha小时,说明体系已经达到了基态稳定构型。在对体系能量进行计算的过程中,通过GGA下的PW91形式有效地实现对于交换―关联势的选取,通过运用DNP基矢实现对于原子轨道的展开,其中4.5为其截止半径[5]。

|

图 1 三种体系的俯视图 (a)SiCNT;(b)eqSiCNT;(c)uneqSiCNT |

所谓掺杂体系形成能[6]主要表征的是在本征SiCNT中,N原子对S以及C原子进行取代时所需要的能量,其能够用下列表达式进行表述:

| ${{E}_{form}}=({{E}_{doping}}{{E}_{pure}})({{E}_{N}}{{E}_{X}})$ |

其中:Epure、Edoping、EN、EX分别表示的是掺杂前后体系的总能量以及N原子与被替代原子(C或Si)的化学势。通过相应的计算,得到eqSiCNT的形成能为-0.32 eV,而uneqSiCNT的形成能为-16.08 eV,这里的负号表示此过程是一个放热的过程 [7],这为N掺杂的实现提供了条件。

2.2 结合能一般来说,体态的稳定性能够通过结合能有效地反映。当其越大相应的体系就越不稳定,反之体系将越稳定。由表 1看出,电场能够对于SiCNT以及eqSiCNT和uneqSiCNT的结合能产生一定的影响,使得它们有效降低,同时使得稳定性不断增加。

| 表 1 体系结合能 |

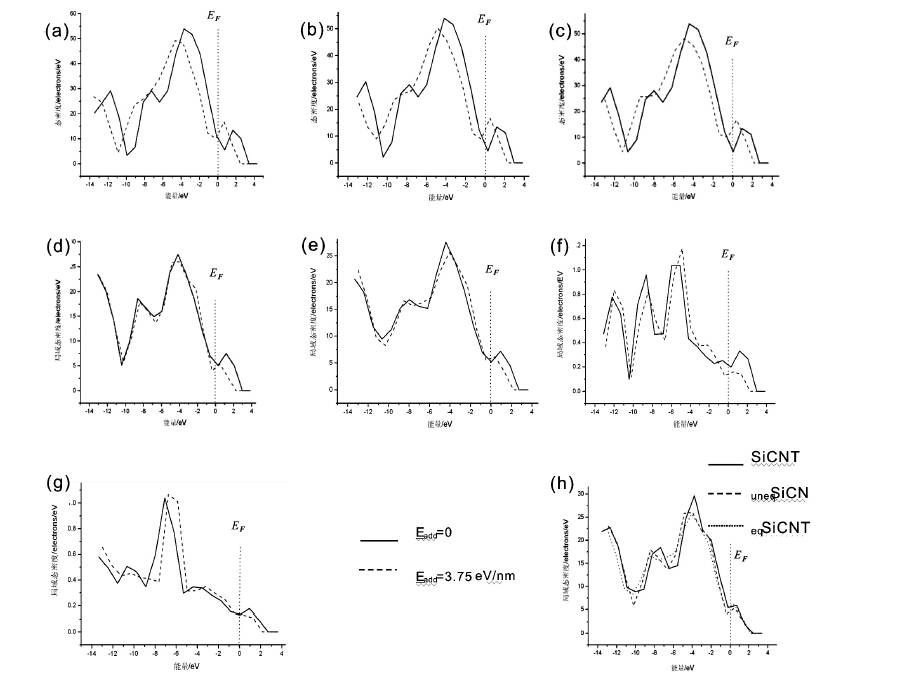

为进一步从电子结构出发分析体系的场发射,计算出外电场下各体系的DOS/LDOS、HOMO/LOMO分布及其能隙(分别示于图 2和图 3)。

|

图 2 各体系DOS及LDOS图 (a)(b)(c)分别为SiCNT、uneqSiCNT及eqSiCNT的DOS;(d)(e)分别为uneqSiCNT与eqSiCNT帽端的LDOS; (f)(g)分别为uneqSiCNT和eqSiCNT掺杂N原子的LDOS;(h)为在 Eadd=3.75 eV/nm下,三种体系帽端的LDOS |

|

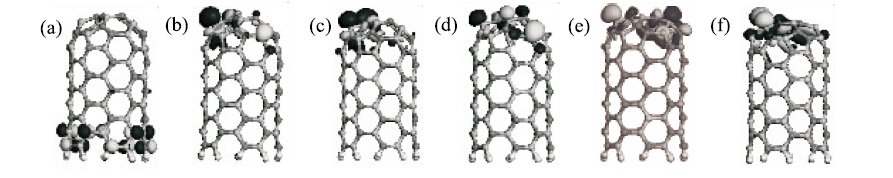

图 3 体系在Eadd=3.75 eV/nm下的HOMO/LUMO分布 (a)表示的是SiCNT的HOMO分布;(b)表示的是SiCNT的LUMO分布;(c)表示的是uneqSiCNT的HOMO分布;(d)表示的是uneqSiCNT的LUMO分布;(e)与(f)分别为eqSiCNT的HOMO/LUMO分布 |

在图 2中,主要是对于各体系在Eadd=0.0 eV/nm以及Eadd=3.75 eV/nm下态密度和局部的态密度进行了阐述,通过峰分离技术的运用,对于体系的赝能隙进行确定,详细见表 2。

| 表 2 各体系EF处DOS及赝能隙 |

通过图 2能够看出,在Eadd=3.75 eV/nm的情况之下,SiCNT显示出了半导体的特性,只是增加了10%左右,而uneqSiCNT与eqSiCNT在费米能级(EF)处态密度增加得较多,分别达到了180%以及70%,由图 2(a)(b)(c)中能够看出,电场能够使得体系的态密度出现变化,而产生移动,不仅如此,还会使得赝能隙有效降低,使得其共价性出现一定的弱化,这不仅能够对电子的传输以及输运起到促进作用,同时也会使得体系的金属性增强,与Kim等总结的规律相同。同时在相同的Eadd下,eqSiCNT有着较小的赝能隙,同时其最大的密度是在EF处,此时具有最优的场发射性能。由图 2(d)(e)(f)(g)所示,在EF处,无论是掺杂体系帽端还是氮原子的局域态密度都是存在峰值的,当峰值受到Eadd的作用时就会发生一定的移动,向EF靠近,这就能够说明其对于氮原子以及帽端的密度有着严重的影响,这个影响是显著的。从图 2(h)可知,当Eadd=3.75 eV/nm时,在EF附近,两种掺杂体系帽端的局域态密度都会出现相应的峰值,这就是说,通过杂质态的引入能够使得EF处的DOS出现相应的增加,会使得电子场发射的性能出现改变。总的来说,eqSiCNT的最佳场的发射性能是存在的。

图 3主要表示的是在外电场Eadd=3.75 eV/nm下,各个体系中的HOMO以及LUMO的分布,通过图 3可以看出,无论是HOMO还是LUMO都会在Si原子的附近进行聚集,这与uneqSiCNT和 eqSiCNT是存在一定区别的,其都会分布在HOMO/LUMO体系的帽端,更加具体的一个情况是,无论是uneqSiCNT还是 eqSiCNT的HOMO都会在N原子附近的Si、C以及N原子上,但是其LUMO分布还是存在一定区别的,前者的LUMO主要是在帽端的Si原子上有分布,同时在C原子上也存在少量的分布,而 eqSiCNT的LUMO聚集在帽端C-Si键及Si原子上,且与径向偏离程度更大,这便是其电子场发射最优的原因[8]。

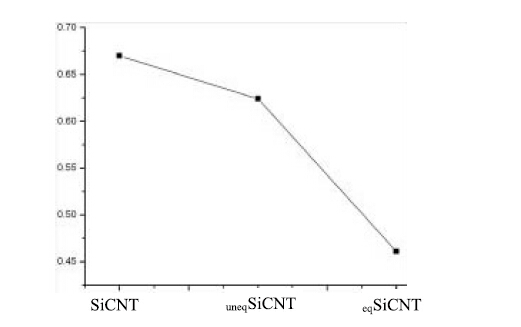

能隙HOMO-LUMO直接决定着体系的物理与化学性能。图 4给出了3种体系在外电场Eadd=3.75 eV/nm下的能隙[9]。由图 4能够看出,通过Eadd的作用,eqSiCeNT的能隙会出现最小的情况,也就是说在HOMO位置上,电子是最容易被激发的,从而实现真空发射,使得电子场的发射急剧增强,与上面的结论存在一定的差异。

|

图 4 3种体系在Eadd=3.75 eV/nm下的能隙 |

对于闭口(5,5)SiCNT顶层掺氮体系,运用DFT对电子场的发射性能进行了研究。结果表明,通过外加电场的作用,会使得掺杂体EF处的DOS出现明显增加,同时使得HOMO-LUMO有效减小。N掺杂使得SiCNT电子结构发生了改变,使得电子场的发射性能得到了有效提高,且eqSiCNT性能更优。

| [1] | Iijima S. Helical Microtubules of Graphitic Carbon[J]. Nature, 1991, 354: 56–58. DOI:10.1038/354056a0 |

| [2] | Kealy T J, Paulson P L. A new type of organo-Iron compound[J]. Nature, 1951, 168: 1039–1040. |

| [3] | Fischer E O, Kreis G, Kreiter C G, et al. Transition-metal carbon complexes trans-halogeno[J]. Angew Chem Int Edit, 1973, 12(7): 564–565. DOI:10.1002/anie.197305641 |

| [4] | 陈国栋, 王六定, 安博, 等. 氮掺杂及水分子吸附碳纳米管电子场发射第一性原理研究[J]. 物理学报, 2009, 58(2): 1190–1194. |

| [5] | 杨敏, 王六定, 陈国栋, 等. 碳掺杂闭口硼氮纳米管场发射第一性原理研究[J]. 物理学报, 2009, 58(10): 7151–7155. |

| [6] | 周俊哲, 王崇愚. 掺硅对封闭碳纳米管尖端几何及电子结构影响的第一原理研究[J]. 科学通报, 2005, 50(24): 2706–2712. |

| [7] | Resa I, Carmona E, Gutierrez-Puebla E, et al. Decamethyl dizincocene, a stable compound of Zn(I) with a Zn-Zn bond[J]. Science, 2004, 205(8): 1136–1138. |

| [8] | Xie Y M, Schaefer H F, Bruce King R. The dichotomy of dimetallocenes: coaxial versus perpendicular dimeta units in sandwich compoundsl[J]. J Am Chem Soc, 2005, 127(9): 2818–2819. DOI:10.1021/ja042754+ |

| [9] | 宋久旭, 杨银堂, 刘红霞, 等. 掺氮碳化硅纳米管电子结构的第一性原理研究[J]. 物理学报, 2009, 58(7): 4883–4887. |

2016, Vol. 31

2016, Vol. 31