文章信息

- 吴天前, 王东星, 邹维列, 赵英爱, 朱盛

- WU Tianqian, WANG Dongxing, ZOU Weilie, ZHAO Yingai, ZHU Sheng

- 空气体积率对黏土压实及浸水与冻融稳定性的影响

- Effect of volume ratio of air on quality of compaction and stability of soaking and freezing-thawing cycle of clay

- 武汉大学学报(工学版), 2019, 52(8): 672-678,686

- Engineering Journal of Wuhan University, 2019, 52(8): 672-678,686

- http://dx.doi.org/10.14188/j.1671-8844.2019-08-003

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-08-15

堤防工程的强度和稳定性很大程度上取决于堤防填土的性质、压实含水率及其压实的程度.我国《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)明确规定:“对黏性土土堤的填筑标准应按压实度确定”、“填筑土料含水率与最优含水率的允许偏差为±3%”,而《堤防工程施工规范》 (SL260-2014)则没有关于填土含水率的具体要求,因此,参照该施工规范进行验收时,只要满足压实度要求,即可认为压实质量合格.由于评判时并未涉及到压实含水率的要求,施工人员可能通过加大击实能使压实度达标而忽略了对填料压实含水率的控制.实际上,这会影响到堤防工程的施工质量.

大量研究表明[1],大多数细粒土的击实曲线呈窄而陡的单驼峰形,含水率变化对干密度的影响非常显著.同一压实度(干密度)下,细粒土在最优含水率干侧和湿侧压实后的工程性质有较大差别:在最优含水率干侧压实的土体,其强度和承载能力一般大于在最优含水率湿侧压实的土体,但若遇水浸湿,细粒土堤防或路基的承载力和抗变形能力将大大降低,且在最优含水率干侧压实的土体,浸水后其性能降低的程度要大于在最优含水率湿侧压实的土体.因此,对于细粒土堤防,只控制压实度,即使满足《堤防工程设计规范》(GB50286-2013),由于忽视了填土压实含水率对填筑质量的影响,压实后仍然存在工程隐患.

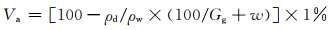

压实填土的空气体积率是指土中气体体积占土体总体积的百分比,如下式所示:

(1)

(1)

式中:Va为空气体积率,%;ρd为土的干密度的平均值, g/cm3;Gg为土的比重;w为土的含水率, g/cm3;ρw为水的密度, g/cm3.

从式(1)可见,空气体积率指标Va综合考虑了含水率和干密度的影响,因此通过控制填土中的空气含量,能有效控制堤防工程浸水后的工程性质.因此,将空气体积率作为堤防压实控制指标十分必要.

目前,国内关于空气体积率指标对压实质量控制的作用和影响的研究很少.邹维列等[2]通过比较中美日3个国家的土基压实标准后发现,美国压实规定和日本压实规定一样,较为具体地考虑了不同土颗粒组成对压实的不同影响,其中日本对于0.075 mm筛通过量大于20%的土,要求用空气体积率法控制.杨晶[3]通过对黄土的室内击实试验指出,尽管不同击实能下土体的最大干密度和最优含水率相差较大,但各自达到最大干密度时的空气体积率却基本相同.包玉明等[4]通过黏土和粉土的CBR(california bearing ratio, CBR)试验指出,细粒土浸水后的CBR强度和膨胀量与空气体积率有非常好的相关关系.毛洪录等[5]通过对含砂低液限粉土的击实试验指出,按现行的压实度指标控制压实质量,土体孔隙中空气体积大,采用空气体积率作为粉质土的压实标准较为合理.

目前关于填土空气体积率问题的研究存在以下几方面的不足:只考虑了击实能与最优状态下的空气体积率的关系,没有考虑击实类型(轻型或重型)对最优状态下空气体积率的影响;空气体积率对压实黏土浸水稳定性的影响只涉及到浸水强度和膨胀量,没有透过浸水现象解释其中的机理;尚未涉及空气体积率对压实黏土抗冻融循环作用的影响.

我国东北地区堤防工程长期受浸水和季节性冻融循环作用的影响.本文以黑龙江省松花江干流堤防填筑使用的黏性土为对象,通过击实试验、浸水试验和无侧限抗压强度试验,研究击实能-空气体积率关系、压实黏土浸水稳定性随空气体积率的变化规律以及冻融循环前、后强度衰减系数Q(冻融循环后的无侧限抗压强度与试样无冻融循环作用的无侧限抗压强度之比)与空气体积率Va的关系;探讨了空气体积率作为控制指标在堤防填筑中的重要意义,进而提出了黏土堤防空气体积率取值范围的参考值.

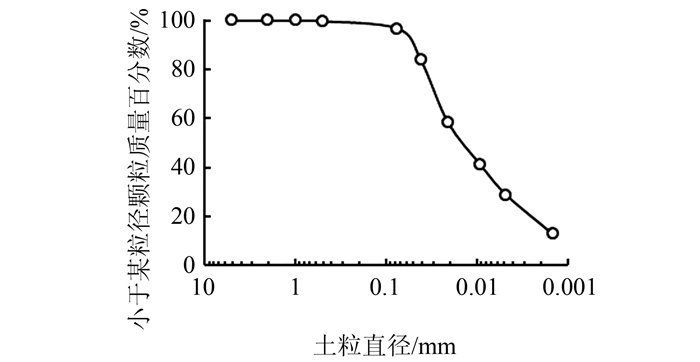

1 试验方案 1.1 试验土样试验用土取自黑龙江省松花江干流堤防工程第9标段新农堤防段填土的料场,其基本物理性质如表 1、图 1所示.按照《土工试验规程》(SL-237-1999)分类,该土属于低液限黏土.

| 液限/% | 塑限/% | 塑性指数/% | 比重 | 自由膨胀率/% | 标准轻型击实 | |

| 最大干密度/(g·cm-3) | 最优含水率/% | |||||

| 38.58 | 21.10 | 17.48 | 2.7 | 19 | 1.793 | 16.2 |

|

| 图 1 试验用土的粒径分布曲线 Fig. 1 Grain size distribution curves of testing soil |

通过改变击实层数和击实次数,用轻型击实仪完成了4组不同击实能下的击实试验,用重型击实仪完成了2组不同击实能下的击实试验.具体情况见表 2.

| 仪器类型 | 击实能(kJ·m-3) | 击实层数×次数 |

| 轻型击实仪 | 592.2 | 3×25 |

| 1 207.6 | 3×51 | |

| 2 012.7 | 3×85 | |

| 2 673.8 | 3×113 | |

| 垂型击实仪 | 1 207.0 | 3×42 |

| 5 684.9 | 5×56 |

浸水崩解试验采用圆柱样,经静压法制样后的试样尺寸为直径50 mm、高50 mm.参考室内轻型击实试验得到的最大干密度和最优含水率,控制压实度分别为95%、97%,预期制样含水率为12.2%、14.2%、16.2%、18.2%、20.2%,同时设置1组平行样.

采用2 000 mL的大量筒,浸水观察试样崩解过程,如图 2所示.量筒中加满水后,试样放在量筒口的铁丝网上固定好,浸水脱落的土体由于重力作用从高45 cm处缓缓下落.浸水过程中,尽管量筒底部很浑浊,但从量筒口可以比较清晰观测到试样浸水崩解的全过程.当铁丝网上残余土呈现松散堆积状态时,终止试验并记录试样最终崩解时间.

|

| 图 2 浸水试验简易装置 Fig. 2 Simple device of soaking test |

仍采用静压法制样,试样为直径50 mm、高50 mm的圆柱样.控制压实度分别为93%、95%、97%,预期制样含水率为12.2%、14.2%、16.2%、18.2%、20.2%.在每种压实度和含水率下制6个土样,其中3个进行冻融循环,3个不进行冻融循环,共计90个圆柱样.

进行冻融循环的试样在放入冻融箱前,用保鲜膜密封,防止试样内水分蒸发.冻结、融化温度分别为-20 ℃、25 ℃[6],1次冻融循环时长为24 h,其中冻结和融化时间各为12 h,冻融循环总计12次.采用万能试验机对经历冻融循环作用后的试样进行无侧限抗压强度测试,加载速率为1 mm/min.

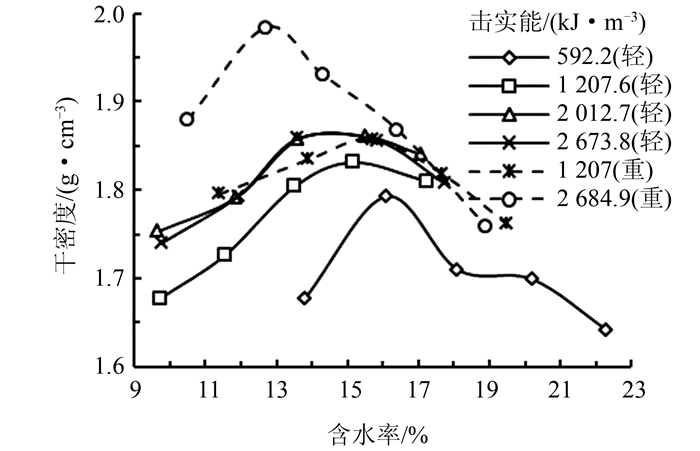

2 试验结果与分析 2.1 击实试验不同击实功下的击实曲线如图 3所示.由图可见,击实功越大,最优含水率越小,相应的最大干密度越大;同等击实功下,采用重型击实仪得到的最大干密度比轻型击实仪得到的最大干密度大.

|

| 图 3 不同击实能下的击实曲线 Fig. 3 Compaction curve under different compaction energies |

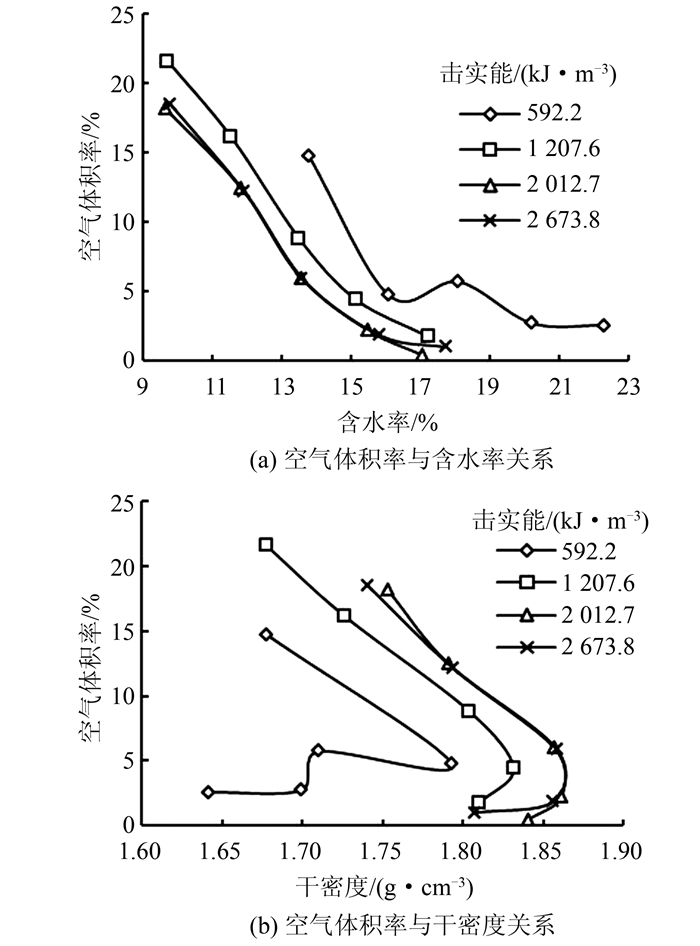

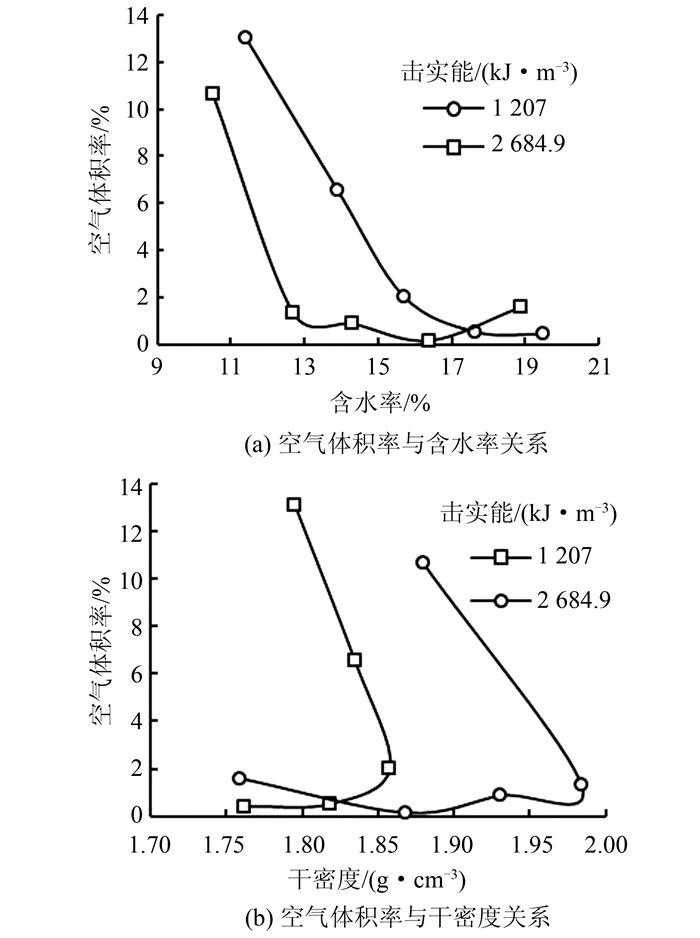

由式(1)可得各击实曲线对应的空气体积率,其中4种轻型击实能下,空气体积率与含水率和干密度的关系如图 4所示;2种重型击实能下,空气体积率与含水率和干密度的关系如图 5所示.

|

| 图 4 轻型击实下空气体积率与含水率和干密度的关系 Fig. 4 Variation of volume ratio of air with moisture content and dry density under light compaction |

|

| 图 5 重型击实下空气体积率与含水率和干密度的关系 Fig. 5 Variation of volume ratio of air with moisture content and dry density under heavy compaction |

从空气体积率与含水率的关系(图 4(a)和图 5(a))可以看出,击实能一定时,空气体积率基本上随含水率增大而减小.

图 4(b)和图 5(b)表明,不同的击实能下,压实黏性土试样的空气体积率与干密度之间呈现出相似的变化特征,呈平置的“单峰曲线”,形状与击实曲线类似.这表明空气体积率确实能反映含水率变化的影响.尽管不同击实能对应的最优含水率和最大干密度不同(图 3),但由图 4(b)和图 5(b)可见,同一种击实类型(重型或轻型)下,不同击实能对应于最大干密度时的空气体积率值却基本一样.

将6组击实试验中最优含水率时的空气体积率的计算结果列于表 3,可以看出:1)当采用轻型击实仪时,不同击实能对应于最优含水率时的空气体积率基本上是相同的;2)当采用重型击实仪时,不同击实能对应于最优含水率时的空气体积率差别也不大;3)当击实能相同时,重型击实仪所得到的最优含水率时的空气体积率比轻型击实仪约小2%.

| 仪器类型 | 击实能/(kJ·m-3) | 空气体积率/% |

| 轻型击实仪 | 592.2 | 4.55 |

| 1 208.2 | 4.30 | |

| 2 013.7 | 3.93 | |

| 2 673.8 | 4.02 | |

| 重型击实仪 | 1 207.0 | 2.20 |

| 2 684.9 | 1.53 |

通过对击实仪主要参数的分析可知,轻重2种击实仪的差别主要在于击实锤质量、落高和击实筒尺寸.其中锤质量和落高决定了击实能的大小,而击实能并不是造成表 3中差异的原因,其原因可能在于击实筒尺寸的不同:轻型击实筒内径102 mm、筒高116 mm,重型击实筒内径152 mm、筒高116 mm.同样的筒高,重型击实筒内土样与空气接触的表面积更大,在击实过程中更有利于空气的挤出.因此,相同击实能下,重型击实的空气体积率比轻型击实要小.

2.2 浸水试验表 4为压实试样的浸水试验结果.可以看到:

| 压实度/% | 含水率/% | 空气体积率/% | 最终崩解时长/s | 浸水崩解情况描述 |

| 95 | 11.82 | 16.77 | 213 | 产生大量气泡,顶部出现很多裂纹,成块脱落 |

| 14.48 | 12.25 | 205 | 产生较多气泡,裂纹发育比较明显,自周围向内部快速脱落 | |

| 16.01 | 9.65 | 570 | 气泡相对较少,初始阶段崩解较快,先从顶部开始崩解,随后崩解速度减慢 | |

| 17.61 | 6.92 | 1 205 | 气泡很少,初始阶段土粒先从底部开始脱落,形成倒立的笋形,随后试样维持该形状缓慢崩解 | |

| 20.10 | 2.68 | 1 502 | 放入后几乎没有气泡产生,外壁出现掉渣现象,掉渣非常缓慢 | |

| 97 | 11.82 | 15.02 | 248 | 产生大量气泡,顶部出现很多裂纹,成块脱落 |

| 14.48 | 10.40 | 274 | 产生较多气泡,裂纹发育比较明显,自周围向内部快速脱落 | |

| 16.01 | 7.75 | 1 081 | 气泡相对较少,初始阶段侧壁“掉渣”现象明显,土样顶、底部较中部崩解慢一些,形成“沙漏”状,随后试样维持该形状,土粒缓慢脱落 | |

| 17.61 | 4.96 | 1 404 | 产生很少气泡,初始阶段崩解较快,崩解过程中试样变成笋形,随后试样维持该形状,土粒缓慢脱落 | |

| 20.10 | 0.63 | 2 409 | 放入后没有气泡产生,自外壁向中心出现掉渣现象且非常缓慢 |

1) 当压实度相同时,试样浸水崩解时长随着制样含水率的增大而增长;

2) 当制样含水率相同时,压实度大的试样浸水稳定性普遍优于压实度小的试样.

由此可知,压实黏土的浸水稳定性受压实干密度和制样含水率的共同影响.

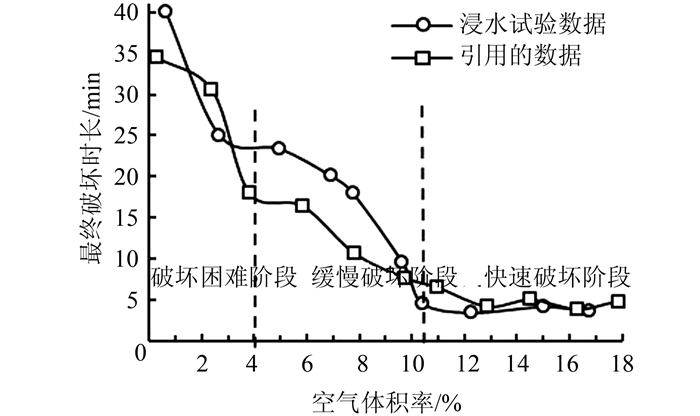

李秉宜等[7]对高液限黏土做了类似的试验,但文献[7]中并没有通过空气体积率分析素土的湿化试验结果.图 6中2条曲线分别根据本次试验所得数据和由文献[7]整理所得数据绘制而成.

|

| 图 6 浸水崩解时长与空气体积率关系 Fig. 6 Relationship between duration from soaking to destruction and volume ratio of air |

由图 6可知,虽然文献[7]和本文各自采用的黏土性质存在差异,但是二者浸水崩解时长与空气体积率之间的变化关系却是相似的.2种压实黏土的浸水崩解时长随空气体积率减小的变化特征可分为3个阶段:快速破坏阶段、缓慢破坏阶段、破坏困难阶段.对于这2种黏土,3个阶段的空气体积率界限值都很相近.图 6中当空气体积率大于10.5%时,最终崩解时长稳定值较小(4 min左右);当空气体积率从10.5%减小到4%时,最终崩解时长逐渐增加;当空气体积率小于4%时,最终崩解时长显著增加.由此可见,从水稳定性要求考虑,粘土空气体积率应控制在10%以内.

黏土压实试样浸水崩解时长随空气体积率减小呈现出上述3个阶段变化特征的原因,可以从以下2个方面进行解释:

1) 在非饱和条件下,吸力传递稳定力,使得土样内部颗粒紧密接触,从而赋予土的结构稳定性.但如果水渗入到压实黏土中,会弱化毛细联结.从表 4中的试验记录可以发现,空气体积率大的试样在浸水过程中产生了大量气泡,空气体积率小的试样产生较少气泡.气泡的产生是因为试样中的空气被浸入的水填充而排出,当水渗入量大时,土样毛细粘结变弱,产生明显裂缝,出现成块脱落的现象,从而使试样很快崩解;当水渗入量小时,土样毛细粘结继续发挥作用,不会产生明显的裂缝,土粒从试验外表面缓慢脱落,因此崩解很缓慢.

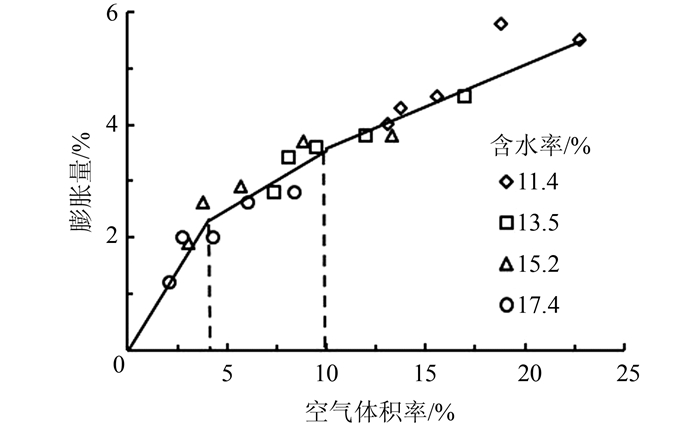

2) 包玉明等[4]研究了低液限黏土浸水后的膨胀量随空气体积率的变化关系(图 7).从图 7可以看出,整体上膨胀量随着空气体积率的减小而减小,同时趋势线明显分为3个阶段,空气体积率大于10%段的斜率略微小于空气体积率为4%~10%段的斜率时,空气体积率小于4%段的斜率则显著大于空气体积率为4%~10%时的斜率.图 7所划分的3个阶段之间的2个空气体积率界限值与图 6中是相近的,因此可以认为压实黏土试样的浸水崩解与其浸水后的膨胀量有关,随着空气体积率的减小,膨胀量也减小,试样浸水崩解时长则显著增加.

冻融循环作用将使土的物理力学性质发生变化[8-10].在封闭系统中,土体的物理力学性质如含水率、干密度、粘聚力、内摩擦角等,受冻融循环次数影响,存在着一个平衡冻融次数,即超过平衡冻融次数后,土体的物理力学性质趋于稳定,达到平衡状态(即受冻融影响较弱).根据本次试验结果,可以认为冻融循环12次之后,压实黏土的力学性质基本达到了稳定状态.

根据本次试样的无侧限抗压强度试验结果,可知试样的变形特性都表现为应变软化型,其中含水率为15.88%、压实度为95%的试样,在冻融循环前后无侧限压缩应力-应变曲线如图 8所示.

|

| 图 8 无侧限压缩条件下的应力-应变曲线 Fig. 8 Stress-strain curves under unconfined compression before and after freezing thawing |

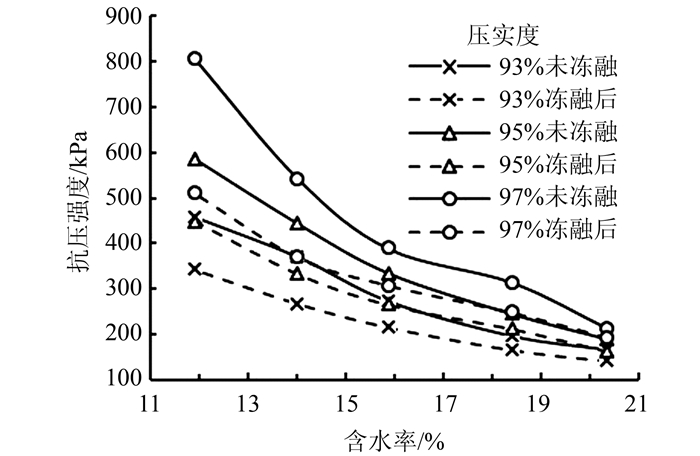

取应力-应变曲线峰值点作为试样的无侧限抗压强度,则不同压实度时试样冻融循环前后的无侧限抗压强度随含水率的变化如图 9所示.可以发现:1)压实度越高的试样,无侧限抗压强度越高;2)无侧限抗压强度随含水率的增大而减小;3)相同压实度和含水率时,经历冻融循环之后,试样无侧限抗压强度与未经历冻融循环试样相比普遍下降.

|

| 图 9 无侧限抗压强度、含水率、干密度关系 Fig. 9 Relationships between unconfined compression strength, dry density and moisture content |

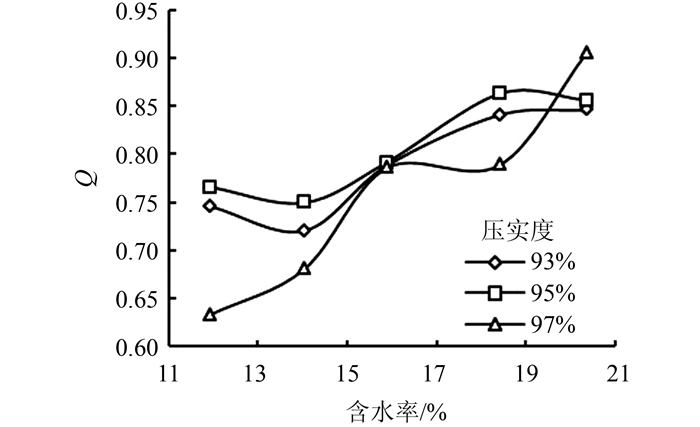

为方便地比较无侧限抗压强度受冻融循环作用的影响程度,引入一个无量纲参量——冻融循环无侧限抗压强度衰减系数Q,Q定义为试样在冻融循环后的无侧限抗压强度与试样无冻融循环作用的无侧限抗压强度之比[8].图 10为不同压实度下参数Q随含水率的变化曲线.可以看出,含水率和压实度都会对参数Q产生影响:同一压实度时,参数Q总体上随着含水率的增大而增大;相同含水率时,95%压实度试样对应的Q值大于93%、97%压实度对应的Q值.苏谦等[9]认为:在封闭系统中,试样含水率随着冻融循环次数的增加而逐渐降低并趋于稳定,初始含水率越大,含水率变化率越高;试样平衡干密度的大小与初始干密度相关,初始干密度较低时,干密度逐渐增大并趋于稳定;初始干密度较高时,干密度逐渐减小并趋于稳定.本次冻融循环试验处于封闭系统中,试样初始压实度比较高,冻融过程中发生冻胀现象而导致强度减小.同一压实度下,冻融循环后的干密度相近,也即冻胀量相近,试样整体性受冻胀的影响相同,Q值应该稳定,但由于初始含水率越大,冻融循环后含水率的减小幅度越大,含水率减小幅度越大使得强度提高越多,因此同一压实度下,Q值随着初始含水率的增加而增大.同等含水率下,压实度为95%对应的Q值普遍大于压实度为93%和97%对应的Q值,原因可能是:相同初始含水率时,压实度为95%的试样冻融循环稳定后的冻胀量相比压实度为93%和97%的试样小,试样整体性受到的扰动相对较小,Q值因此更大.

|

| 图 10 Q、含水率、干密度关系 Fig. 10 Relationships between Q, dry density and moisture content |

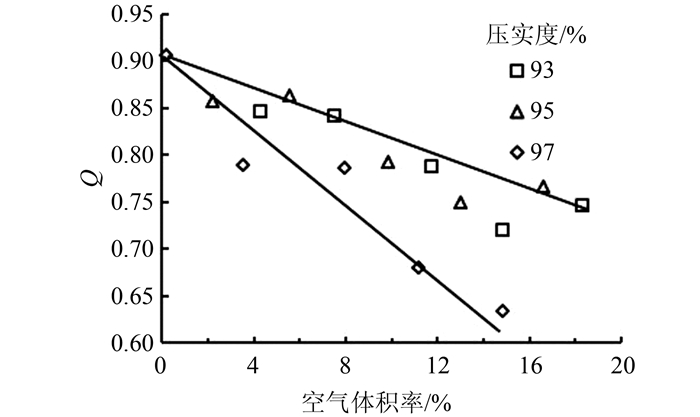

郑勋等[11]认为:土的三相组成是冻融过程中水分相变和迁移的基础,冻融过程中水分相变、冰晶生长和水分迁移对土颗粒和孔隙的反作用力,是冻融循环对土结构性产生影响的根本原因.由于空气体积率正好反映了土的三相组成的影响,所以采用空气体积率研究黏土的冻融循环作用具有重要意义.空气体积率与Q的关系如图 11所示.图 11表明,总体上Q随空气体积率的增大而减小,且空气体积率小于10%时,二者相关度更高.因此,对于寒区的堤防填筑,鉴于冻融循环对填土强度的影响,建议将填土的空气体积率控制在10%以内.

|

| 图 11 Q与空气体积率的关系 Fig. 11 Relationship between Q and volume ratio of air |

1) 使用相同击实方法(轻或重型击实),不同击实能时对应于最优含水率的空气体积率基本相同.同一击实能下,重型击实所得到的对应于最优含水率时的空气体积率,比轻型击实得到的大2%~3%,其原因可能为轻、重型击实筒尺寸不同.

2) 压实黏土的干密度和含水率共同影响其浸水稳定性.采用空气体积率指标可以综合反映干密度和含水率对压实黏土浸水稳定性的影响.压实黏土浸水崩解时长与空气体积率的关系曲线可分为3个阶段:1)快速破坏阶段(高空气体积率),其浸水崩解时长稳定在很小值,不随空气体积率变化;2)缓慢破坏阶段(中等空气体积率),浸水崩解时长随着空气体积率的减小而缓慢增长;3)破坏困难阶段(低空气体积率),浸水崩解时长随着空气体积率的减小快速增长.不同的压实黏土,其浸水稳定性虽然存在差异,但这3个阶段的空气体积率临界值却基本一致.

3) 空气体积率指标可以综合反映干密度和含水率对压实黏土冻融循环稳定后强度的影响.压实黏土冻融循环稳定后的无侧限抗压强度衰减系数整体上随空气体积率的增大而减小.

4) 当空气体积率大于10%时,压实黏土浸水快速崩解,且冻融循环后的强度衰减系数Q值较低.因此,为了控制压实质量,建议对于寒区黏土堤防的填筑,至少应控制压实土的空气体积率在10%以内.

| [1] |

李广信, 张丙印, 于玉贞, 等. 土力学[M]. 第2版. 北京: 清华大学出版社, 2013. Li Guangxing, Zhang Bingyin, Yu Yuzhen, et al. Soil Mechanics[M]. Second Edition. Beijing: Tsinghua University Press, 2013. |

| [2] |

邹维列, 叶照旺, 潘小兵. 中美日土基压实控制标准比较[J]. 国外建材科技, 2006, 27(1): 40-42. Zou Weilie, Ye Zhaowang, Pan Xiaobing. Comparison of compaction control index of soil base in China, United States and Japan[J]. The World of Building Materials, 2006, 27(1): 40-42. DOI:10.3963/j.issn.1674-6066.2006.01.015 |

| [3] |

杨晶.黄土状压实填土的强度与变形特性[D].太原: 太原理工大学, 2014. Yang Jing. Study on compression and strength properties of compacted loess-like backfill[D].Taiyuan: Taiyuan University of Technology, 2014. |

| [4] |

包玉民, 李剑, 李德海. 路基压实度采用空隙率指标的科学性探讨[J]. 交通科技与经济, 2006(3): 14-16. Bao Yumin, Li Jian, Li Dehai. Discussing the scientific feature of subgrade degree of compaction with porosity[J]. Technology&Economy in Areas of Communications, 2006(3): 14-16. DOI:10.3969/j.issn.1008-5696.2006.03.006 |

| [5] |

毛洪录, 曹卫东, 商庆森, 等. 含砂低液限粉土路基压实标准的探讨[J]. 山东大学学报(工学版), 2003, 33(5): 593-596. Mao Honglu, Cao Weidong, Shang Qingsen, et al. Study on compaction standard of subgrade with bearing sand silt of low liquid limit[J]. Journal of Shandong University(Engineering Science), 2003, 33(5): 593-596. DOI:10.3969/j.issn.1672-3961.2003.05.030 |

| [6] |

董晓强, 陈瑞锋. 冻融循环作用下土体特性研究进展[J]. 太原理工大学学报, 2017, 48(3): 275-287. Dong Xiaoqiang, Chen Ruifeng. Research progress of soil properties under freezing and thawing cycles[J]. Journal of Taiyuan University of Technology, 2017, 48(3): 275-287. |

| [7] |

李秉宜, 宣剑裕, 郑文斌, 等. 改良高液限黏土水稳定性试验研究[J]. 四川大学学报(工程科学版), 2016, 48(4): 54-60. Li Bingyi, Xuan Jianyu, Zheng Wenbin, et al. Experimental study on water stability of improved high liquid limit clay[J]. Journal of Sichuan University (Engineering Science Edition), 2016, 48(4): 54-60. |

| [8] |

许雷, 刘斯宏, 鲁洋, 等. 冻融循环下膨胀土物理力学特性研究[J]. 岩土力学, 2016, 37(S2): 167-174. Xu Lei, Liu Sihong, Lu Yang, et al. Physico-mechanical properties of expansive soil under freeze-thaw cycles[J]. Rock and Soil Mechanics, 2016, 37(Supp.2): 167-174. |

| [9] |

苏谦, 唐第甲, 刘深, 等. 青藏斜坡黏土冻融循环物理力学性质试验[J]. 岩石力学与工程学报, 2008, 27(S1): 2990-2994. Su Qian, Tang Dijia, Liu Shen, et al. Test on physico-mechanical properties of Qinghai-Tibet slope clay under freezing-thawing cycles[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2008, 27(Supp.1): 2990-2994. |

| [10] |

叶万军, 杨更社, 彭建兵, 等. 冻融循环导致洛川黄土边坡剥落病害产生机制的试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2012, 31(1): 199-205. Ye Wanjun, Yang Gengshe, Peng Jianbing, et al. Test research on mechanism of freezing and thawing cycle resulting in loess slope spalling hazards in Luochuan[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2012, 31(1): 199-205. DOI:10.3969/j.issn.1000-6915.2012.01.023 |

| [11] |

郑郧, 马巍, 邴慧, 等. 冻融循环对土结构性影响的试验研究及影响机制分析[J]. 岩土力学, 2015, 36(5): 1282-1287. Zheng Yun, Ma Wei, Bing Hui, et al. Impact of freezing and thawing cycles on structure of soils and its mechanism analysis by laboratory testing[J]. Rock and Soil Mechanics, 2015, 36(5): 1282-1287. |

2019, Vol. 52

2019, Vol. 52