文章信息

- 郑锐锋, CHOIJoon-ho

- ZHENG Ruifeng, CHOI Joon-ho

- 夏季浙江省地域气候适应性民居热舒适研究

- Study of rural dwellings thermal comfort based on geography and climate responsive architecture in summer in Zhejiang

- 武汉大学学报(工学版), 2018, 51(10): 888-894

- Engineering Journal of Wuhan University, 2018, 51(10): 888-894

- http://dx.doi.org/10.14188/j.1671-8844.2018-10-007

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-01-20

2. 南加州大学建筑学院, 洛杉矶 90033

2. Architecture School, University of Southern California, Los Angeles 90033, USA

热舒适研究常以生物气候学为前提[1].根据美国ASHRAE55-2013标准[2]和国际标准组织ISO7730[3]定义,“热舒适是人体对环境感觉满意的一种主观感觉”.可见人的热舒适是受外界环境、个人的活动状况、生理、心理等多种变量影响的复杂问题.在热舒适研究中,热适应理论解释了人通过行为调节、生理习服和心理适应在所处环境的逐渐形成过程.热舒适这一概念早期是基于提高生产效率和健康提出的,在1950年美国的一项研究中,研究人员讨论了生产效率和死亡率在一年中的变化规律,证明了人体生理和脑力活动状态在一定范围的物理环境中可达到最佳,即为中性温度[4].李俊鸽、杨柳等通过实测和问卷法证实了夏热冬冷地区夏季人体热中性温度范围[5],Joon-ho Choi也用16种皮肤温度测试模型法收集3~15个皮肤测试点的温度数据,检测了人体的中性温度[6].

室内环境质量对住户的舒适性、健康、工作效率有显著的影响,据调查,人平均在建筑内的停留时间为90%[7, 8],因而人体热舒适与建筑热环境性能直接相关,热环境的营造需以满足人体热舒适需求为理论基础[9].热环境受外界气候因素的影响,气候、人和建筑是与建筑气候适应性相关的3个要素,“气候适应性建筑”对应“Climate responsive architecture”.建筑的气候适应性正是人在建筑内活动的过程中得以体现的,而使用者的一些生活模式也是从适应气候的角度出发[10].

气候分为大气候和小气候两大类.有学者根据下垫面构造特性所影响范围的水平、垂直尺度以及时间尺度,将小气候分为地区气候和微气候[1、11].浙江省处于夏热冬冷气候地区,气候具有极端性,同时浙江省各地受地理环境的影响,地域性气候千差万别,且乡村住宅室内环境相对于城市住宅更具特殊性,更多地依赖于建筑的自然运行,这一局限会影响住户的热舒适性,因而基于地域性气候的热舒适环境更要进一步地加以研究.本文针对地域性气候的差异对农村民居热环境的研究,为《浙江省美丽乡村建设规范》、《国家标准─美丽乡村建设指南》和《健康建筑评价标准》提供了地域性的补充建设建议依据.更新标准和增强乡村建筑热舒适标准有助于提高农居环境的舒适性、健康水平.

1 研究方法2016年团队在浙江省6个典型地理环境,对农村民居室内环境质量所涵盖的4个方面(热、空气质量、光、声)进行调研,建立了6个工作站.本文选取平原水乡和滨海岛屿两个典型地理环境村落作为研究对象,有38名女性和46名男性居住者参与调查,如表 1.研究这两个典型地理环境的代表地区——杭州和舟山的传统村落民居热适应性、区域气候状况、农村住宅室内环境质量和居民健康状况.通过气候-建筑分析法、传统民居气候热适应传统做法的提炼、农居室内外气候环境参数测量、现场对住户满意度及健康情况问卷成体系的多维度研究,以期对不同地理位置的传统民居热舒适环境现状、健康相关的风险因素做出评估,并针对6-9月份的区域性气候提出建筑设计建议性策略.

| 地理条件 | 城市 | 村落名称 | 调查人数 |

| 浙北平原 | 杭州 | 龙门乡龙门村 | 36 |

| 沿海岛屿 | 舟山 | 黄龙镇峙岙村 | 48 |

与建筑密切相关的气象参数包括太阳辐射、空气温度、湿度、自然光、风、降水等,按《建筑气候区划标准》分类浙江省地区的主要气候特征,表现为夏季高温、潮湿、多雨、湿热和冬季阴沉细雨阴冷[12, 13],属第Ⅲ建筑气候区.浙江省地处副热带季风气候区,在最热月,大部分时间为静风风频、闷热,最高气温高于35℃的天数和最热月的平均温度是用以衡量一个地区夏天炎热程度的两个重要指标[14],而根据《建筑气象参数标准》中浙江城市参数、香港天文台数据、浙江气象台和舟山市气象台数据,通过在6个工作站的测量,将两个城市的主要气候参数结果进行归纳,如表 2所示.杭州极端温度达38~40 ℃以上, 舟山地区全年平均在5级以上大风的有128 d,夏季遭受平均3次左右的热带风暴(台风)侵袭.浙江省每年6月的梅雨季,降雨持续30 d左右,空气湿度高达76%~90%,建筑若不采取防热、防雨、防潮、通风、防风等措施,势必造成室内温度过高、潮湿、漏雨等,影响居住者生活环境质量.

| 城市 | 夏季平均相对湿度/% | 夏季平均最高气温/℃ | 夏季极端最高气温/℃ | 梅雨季平均相对湿度/% | 最低气温≥35 ℃日数 | 平均风速/(m·s-1) |

| 杭州 | 72~80 | 33.6 | 40 | 80 | 27.2 | 1.9~2.3 |

| 舟山 | 71~89 | 30.6 | 38.1 | 89 | 0.8 | 3.8~4.7 |

图表法是职业体系下的气候数据分析手段之一[1, 2, 4, 15],旨在制订建立设计准则及生物气候图.热舒适环境参数和影响建筑热性能的主要气候因素有当地的空气温度、空气湿度、气流速度、太阳辐射等.ASHRAE55-2013对于人类居住标准的热环境条件规定:夏季室内标准舒适范围为23~28 ℃,相对湿度小于65%[2].这一热舒适性标准是人对热环境的心理满意度,即大多数人(80%以上)在此范围的环境中,没有冷热的不舒适性.而在建筑气候适应性方面,Givoni“气候建筑法”[16]将气候、人体热舒适和被动式设计策略直观地表达在一张图表上.基本原理方法与Olgyay的“生物气候图”[17]很接近,表达了人在夏季舒适性和可接受性的环境范围所限定的区域,涵盖内容比生物气候图更充分,内容涉及温湿度、太阳辐射、风速及水蒸气分压力,评价结果更为全面.美国加州洛杉矶建筑与城镇规划学院的米尔恩教授在ASHRAE Standard-55标准和Givoni建筑-气候图法的基础上推进了气候舒适模型的计算.

根据1990-2010年气象年逐时数据资料,利用米尔恩教授气候-建筑法、ASHRAE标准热舒适模型分析及气候-建筑图表计算,得出建筑在自然运行情况下的技术措施和可补偿舒适小时数(表 3)、杭州(平原)与舟山(海岛)民居的室外气候环境舒适时间以及超出舒适温度的范围.过热区域需要依靠自然通风、开启风扇、遮阳措施及除湿来实现.若湿度较大,夏季高温时期不能简单地利用蒸发制冷,加热的水蒸气会使人更为不适,比较有效的措施是利用昼夜的温差进行间歇式自然通风、制冷、遮阳措施及除湿.由于高温及高湿的气候环境,杭州、舟山分别只有2.3%(67 h)和3.0%(89 h)的时间处于热舒适时段,杭州、舟山可以通过建筑自身的气候应对措施来达到48.6%、52.6%的舒适时间.如利用机械除湿及降温措施还可以继续增加51.4%(杭州)、47.4%(舟山)的舒适时间,达到100%全舒适状态.传统民居在机械环境技术匮乏的情况下,主要依赖建筑自然运行,两地在职业设计体系下,根据气候采取非机械的技术应对,也只有将近一半的时间达到舒适水平.

| 图例 | 设计策略 | 杭州增加舒适区比例(时间) | 舟山增加舒适区比例(时间) |

| 图 1 | 无通风舒适范围 | 2.3%(67 h) | 3.0%(89 h) |

| 图 2 | 遮阳 | 23%(673 h) | 3.0%(89 h) |

| 图 3 | 蓄热材料降温 | 1.0%(29 h) | 0.7%(20 h) |

| 图 5 | 蒸发制冷 | 0.4%(12 h) | 0.6%(19 h) |

| 图 7 | 自然通风降温 | 0.6%(23 h) | 0.5%(18 h) |

| 图 8 | 开启风扇制冷 | 0.2%(8 h) | 0.3%(5 h) |

| 图 14 | 除湿 | 45.3% (1 326 h) |

48.9% (1 432 h) |

| 合计 | 重叠部分计一次 | 48.6% (1 473 h) |

52.6% (1 541 h) |

| 注:图例见www.energy-design-tools.aud.ucla.edu/climate-consultant/request-climate-consultant.php. | |||

建筑对气候的呼应以各地形态多样的传统民居为主要代表.通过设计决策者长期实际生活积累的气候经验,浙江平原和海岛民居的建筑特征在遵循对地方气候的呼应方面尤为突出.在这一非职业建筑体系下,更加鲜明地体现了建筑遵从自然、尊重环境的朴素环境伦理观[10].基于不同的地理环境和区域气候差异,浙江典型传统民居衍生了水乡民居、山地与丘陵民居、海岛与海滨民居等气候适应性建筑形式.杭州地区大部分为平原地理环境,典型民居临水而居,水体调节小气候,利于夏季降温,木窗沿开间全部开启,利于通风.舟山地区民居处于海岛,为躲避大风,建筑屋檐一律设计较低,出檐小,另外用石头筑墙,筑成“石屋”不易腐烂.沿海面开窗小以减弱台风对建筑室内热环境的影响.表 4、5为两地传统民居建造应对太阳辐射、风、降水、湿度等气候因素的设计特点.

| 气候因素及应对措施 | 太阳辐射与温度 | 自然光 | 风 | 降水 | 湿度 | |||||||||

| 得热 + |

避热 - |

增加 + |

减少 - |

通风 + |

避风 - |

收集 + |

防雨 - |

增湿 + |

除湿 - |

|||||

| 平原水乡 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||

| 海岛山地 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||

| 民居形式 | 平原水乡民居 | 海岛与滨海民居 |

| 村落选址及布局 | 村落沿河岸线状分布,一河一街、一河两街、前店后宅、下店上宅 | 山高地陡、平地很少、傍海而居、建筑群布局、建在背阴向阳南面山坳,支脉或吞口里,形成向阳、朝南、避风的村落格局 |

| 建筑空间 | 朝向南偏东10°有内部天井、有阁楼 | 出屋檐小、密集建造,左右相连、布局紧凑无天井 |

| 材料 | 木、砖木.石材墙基、砖砌山墙面、正立面木墙面 | 在坡地和悬崖上就地取材,用石头建造 |

| 建筑形态及开窗 | 坡屋顶、临水面底层架空、二层平开或上旋式整开间大窗 | 瓦房平屋、墙体厚重、临海面开窗小或不开窗 |

| 遮阳 | 挑檐 | 出屋檐小、平顶或有阁楼 |

在材料选择方面,舟山的石材比杭州木材对太阳辐射抵御能力效果更好.在建筑布局、建筑空间、开窗方式方面,杭州通风效果更好.另外,杭州夏季遮阳、屋顶隔热效果优于舟山.不难看出,这两种典型民居建筑体现了建筑与地域性气候关系的设计哲学.

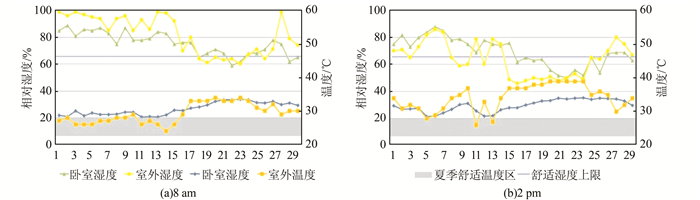

3.3 地域性传统民居室内热舒适性实测结果比较分析对两地民居进行实地室内环境测量,提供相对“原始”但真实的数据资料库[18],以期真实反映室内热环境及民居气候适应的实际效果.按国际ASHRAE-129[19]对“呼吸区”的定义,选距地1.1 m处,靠窗、房间中部、靠内墙3处分别测量室内辐射温度、壁面温度、干球温度和相对湿度;室外风速、温度、湿度及气压,进行每天24 h、持续一个月的测量,得出对典型传统民居的数据分析,如表 6和图 1所示,以此作为住户居住环境满意度调查的横向断面分析基础.经分析发现,杭州夏季室外湿度在早上6~7点左右达到最高,由于建筑室内环境的滞后性,室内相对湿度在7~8点左右最高,80%的日间时间室内温度超出ASHRAE55-2013规定的热环境湿度标准,6~9月份全天超过有70%的时间室内相对湿度超出ASHRAE55-2013热环境湿度标准.由于民居内自然通风效果较好,因此最高平均温度并不高.夜间室内温度下降很快,说明维护结构较为轻薄,能将热量迅速散掉.采用同样方法对海岛地区进行测量,结果显示:湿度及温度峰值同平原地区一样,6~9月份室内白天90%的时间温度在24~28 ℃,室内温度介于ASHRAE55-2013热环境温度标准区间,总体来说温度较为舒适.由于居民90%时间选择开窗通风的降温方式,室内空气湿度中午14点达到日间的最低点,室内、外湿度基本保持一致.全天有超过80%的时间室内相对湿度超过ASHRAE55-2013热环境湿度标准.通过实测说明在非职业体系下,杭州平原水乡的温度、杭州和舟山两地的民居平均湿度适应性均欠佳,尤其高湿环境的处理仍需机械技术.虽然夏季极端气温高,传统民居室内环境在夏季并没有长时间出现温度过高、湿度过大等现象,这与传统民居的气候应变措施有着一定关系.

|

| 图 1 杭州沾桥村7-8月份室内温度、相对湿度实测 Fig. 1 Indoor temperature and relative humidity measured in Zhanqiao, Hangzhou July-Aug |

| 类别 | 杭州 | 舟山 | ASHRAE55-2013标准 |

| 温度/℃ (梅雨季) |

24~30 | 22~28 | 23~28 |

| 温度/℃ (夏季) |

29.4~33.8 | 27.9~31 | 23~28 |

| 相对湿度/% (梅雨季) |

75.3~90 | 85.3~98 | < 65 |

| 相对湿度/% (夏季) |

66.5~77.9 | 70~85.8 | < 65 |

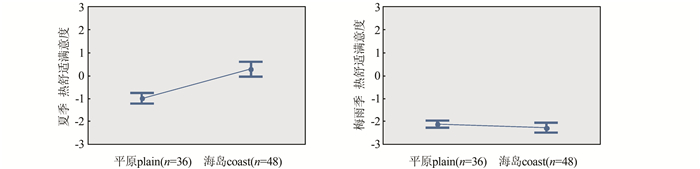

针对一年中的极端高温夏季及高湿梅雨季舒适度,对居民进行问卷调查,以期发现区域气候、地理环境等因素对室内居住环境的影响,并通过居民的满意度对典型民居的气候适应性策略做出检验.采用加拿大国家研究委员会开发的CODE[20]环境满意度问卷,在浙江省统计局关于农村建设现状数据的基础上,增添了有关浙江农村气候和农村居民居住现状的有关问题.用Fanger[4、21]标度7分制来报告每个室内环境质量的满意度,同时对生活方式因素、气候因素、地理环境因素构建数据库.

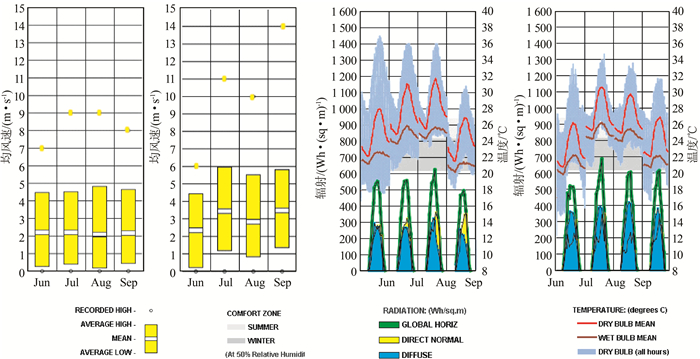

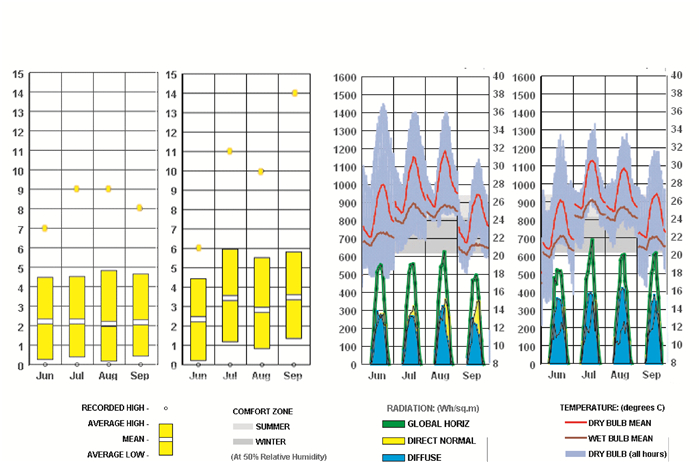

经问卷调查表明(如图 2):夏季杭州平原地区居民热舒适评分表现为“比较不满意”;舟山海岛居民对夏季热舒适评分表示为“比较满意”.虽然舟山温度没有特别明显低于杭州,但热舒适满意度明显高于杭州.热舒适环境受温度、湿度、风速、太阳辐射等制约因素影响[22],以此来分析,舟山太阳辐射略高于杭州地区,温度低于杭州地区,夏季风速明显高于杭州地区(图 3、4),同时导热系数低的石材抵御了辐射热传导,提供了相对舒适的室内环境.靠海一侧的墙面开设小窗或不开窗,以抵御海风、台风,紧凑型的布局增强抗风能力,因而,热舒适满意度好.平原地区民居开满窗,虽然不利于室内温度保温,但利于通风,另外,挑檐遮阳的措施虽可以降低太阳热辐射的机会,但室内风速小、湿度大,有较强的闷热感.降雨是气候评价因素之一,在6-7月份的梅雨季降雨持续30~35 d,长时间大量地连续降雨导致空气相对湿度大.杭州和舟山湿度满意度在梅雨季表现为“极不满意”,尤其是舟山民居受台风的影响,这对建筑及室内环境带来较大影响,底层地面返潮,有70%的居民对梅雨季潮湿表示很不满意.除梅雨季(图 3)外,夏季其他大部分时间室内相对湿度为70%左右,两地居民并没有体现出极大的不舒适感.在梅雨季,室内相对湿度保持在80%~100%以上,说明居民当湿度超过80%才对高湿的持续时间因素表现出不适,而湿度小于70%对人体舒适性并没有显著影响.

|

| 图 2 平原及海岛居民室内热舒适满意度 Fig. 2 Comparison of the thermal comfort satisfaction between flatland and island |

|

| 图 3 小时均风速 Fig. 3 Velocity average hourly |

|

| 图 4 小时均太阳辐射及温度 Fig. 4 Radiation and TEMP.average hourly |

虽然平原地区夏季大部分室内温度超过舒适温度,但居民长期处于高温、高湿的生活环境.虽然舟山夏季湿度很高,但与全年湿度相比较低,两地居民均体现了较低的湿度舒适期望值和生理适应性,因而两地居民对热环境的适应会降低人们的心理期望和热感觉.

4 总结处于浙江省平原及海岛地理环境的民居对于地域性夏季气候已做出适应性应对,通过多种建筑空间及界面处理手法营造出相对适应的室内物理环境,舟山民居对于夏季的热舒适满意度证明了民居对于辐射、防风的气候呼应策略取得了成功,杭州民居在高温夏季表现虽为“较不满意”,但已经通过建筑策略的应对措施取得了一定的热舒适效果.传统民居技术来源有限,创建的室内热舒适环境还有一定的局限性.平原和海岛民居的梅雨季舒适性在建筑自然运行状态下无法达到,均需依赖机械除湿.而在职业建筑研究体系下,对气候的解读一般是通过气象数据分析,而通常情况下基于实际气候体验的解读要比基于数据分析更为贴近实际状况,特别是在局部气候特征明显的地区.居民在建筑自然运行的情况下,通过实际测量得出使用主体对地方气候的应答,是对室内热舒适环境最确切的反应,也同时体现居民心理、生理、生活习惯方面的气候适应性.将实际测量结果的舒适状况与气候建筑图表的策略实施情况相对照,发现舒适度还有很大的提升空间,两种建筑体系在并行发展的过程中可互为补充,以营造“健康舒适”的热室内环境.而传统建筑在进行气候适应获得热舒适环境的同时,对于室内光环境及视觉环境的影响情况,将做进一步地研究.

致谢: 真诚地感谢气候建筑研究领域专家Hofu Wu对本文的支持及建议,感谢课题组莫立强、陈锦韬、刘瑞、冯维佳、汤铠任、曾家琦、高颖、孙韦坡、王志勇、林莉丹、姜韧聪等同学的辛苦工作.

| [1] |

杨柳.建筑气候分析与设计策略研究[D].西安: 西安建筑科技大学.2003. Yang Liu. Climatic analysis techniques and architectural design strategies for bio-climatic design[D]. Xi'an: Xi'an University of Architecture and Technology, 2003. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10703-2003090620.htm |

| [2] |

ASHRAE55-2013 Thermal Environmental Condition for Human Occupancy[S].Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating Air-Conditioning Engineer, Inc., 2013.

|

| [3] |

ISO7730: 2005(E) Ergonomics of Thermal Environment-Analytical Determination and Interpretation of Thermal Comfort Using Calculation of PMV and PPD Indices and Local Thermal Comfort Criteria[S]. Switzerland: the International Organization for Standard Inc., 2005.

|

| [4] |

Fanger P O. Calculation of thermal comfort; introduction of a basic comfort equation[J]. ASHRAE Transaction, 1967, 73(2): 32-34. |

| [5] |

李俊鸽, 杨柳, 刘加平. 夏热冬冷地区夏季住宅室内适应性热舒适调查研究[J]. 四川建筑科学研究, 2008, 34(4): 201-203. Li Junge, Yang liu, Liu Jiaping. A thermal comfort survey in residential buildings in hot summer and cold winter area[J]. Sichuan Builidng Science, 2008, 34(4): 201-203. |

| [6] |

Joon-ho Choi, Vivian Loftness. Investigation of human body skin temperatures as a bio-signal to indicate overall thermal sensation[J]. Building and Environment, 2012(58): 258-269. |

| [7] |

郑锐锋, 单乃军, 莫利强, 等. 健康建筑评价体系分析[J]. 浙江科技学院学报, 2017, 29(3): 225-229. Zheng Ruifeng, Shan Naijun, Mo Liqiang, et al. Analysis of evaluation system of well-being building standards[J]. Journal of Zhejiang University of Science and Technology, 2017, 29(3): 225-229. DOI:10.3969/j.issn.1671-8798.2017.03.012 |

| [8] |

Höppe P, Martinac I. Indoor climate and air quality[J]. International Journal of Biometeorology, 1998, 42(1): 1-7. DOI:10.1007/s004840050075 |

| [9] |

李百战, 杨旭, 陈明清, 等. 室内环境热舒适与热健康客观评价的生物实验研究[J]. 暖通空调, 2016, 46(5): 94-100. Li Baizhan, Yang Xu, Chen Mingqing, et al. Biological experiment study of indoor environment on thermal comfort and thermal health objective evaluation[J]. Heating Ventilating & Air Conditioning, 2016, 46(5): 94-100. |

| [10] |

郝石盟, 宋晔皓. 不同建筑体系下的建筑气候适应性概念辨析[J]. 建筑学报, 2016(9): 102-107. Hao Shimeng, Song Yehao. An analysis of the concepts of climate response under various architectural systems[J]. Architectural Journal, 2016(9): 103-104. |

| [11] |

徐祥得, 汤绪. 城市化环境气象学因论[M]. 北京: 气象出版社, 2002: 66-67. Xu Xiangde, Tang Xu. The Theory of Urbanization Environmental Meteorology[M]. Beijing: China Meteorological Press, 2002: 66-67. |

| [12] |

张培坤, 郭力民, 滕中林. 浙江气候及其应用[M]. 北京: 北京气象出版社, 1999. Zhang Peikun, Guo Limin, Teng Zhonglin. Zhejiang Climate and Its Application[M]. Beijing: China Meteorological Press, 1999. |

| [13] |

王竹, 王建华, 范理杨. 基于气候环境的浙江建筑设计措施分析[J]. 江南大学学报(自然科学版), 2008, 7(6): 692-697. Wang Zhu, Wang Jianhua, Fan Liyang. Study on the architectural bioclimatic design based on the climate of Zhejiang[J]. Journal of Jiangnan University(Natural Science Edition), 2008, 7(6): 692-697. DOI:10.3969/j.issn.1671-7147.2008.06.014 |

| [14] |

李保峰.适应夏热冬冷地区气候的建筑表皮之可变化设计策略研究[D].北京: 清华大学, 2003. Li Baofeng.The research on climatic-active design strategy of building skin in hot-summer and cold-winter zone[D]. Beijing: Tsinghua University, 2003. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10003-2005035245.htm |

| [15] |

茅艳.人体热舒适气候适应性研究[D].西安: 西安建筑科技大学, 2006. Maoyan. Study on climate adaptability of human beings to thermal comfort in China[D]. Xi'an: Xi'an University of Architecture and Technology, 2007. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10703-2007097118.htm |

| [16] |

吉沃尼.人·气候·建筑[M].陈士驎译.北京: 中国建筑工业出版社, 1982. Givoni B. Human, Climate, Architecture[M]. translated by Chen Shilin. Beijing: China Construction Industry Press, 1982. |

| [17] |

Olgyay V. Design with Climate[M]. Princeton: Princeton University Press, 2015.

|

| [18] |

宋晔皓, 王嘉亮, 朱宁. 中国本土绿色建筑被动式设计策略思考[J]. 建筑学报, 2013(7): 94-99. Song Yehao, Wang Jialiang, Zhu ning. Pondering over the passive design strategy or native green buildings of China[J]. Architecture Journal, 2013(7): 94-99. DOI:10.3969/j.issn.0529-1399.2013.07.014 |

| [19] |

ANSI/ASHRAE 129-1997(RA 2002).Standard Method of Measuring Air Change Effectiveness[S]. Atlanta: American Society of Heating, Air-Conditioning and Refrigerating Engineerings Inc., 1997.

|

| [20] |

Newsham G, Veitch J. National research council (NRC) cost-effective open-plan environments project (COPE)[R/OL]. www.nrccnrc.gc.ca/eng/projects/irc/cope/reports.html.

|

| [21] |

鹏小云, 王凯. 农村住宅热环境测试研究[J]. 四川建筑科学研究, 2014, 40(2): 317-319. Peng Xiaoyun, Wang kai. Research on thermal environment for the rural residence[J]. Sichuan Building Science, 2014, 40(2): 317-319. DOI:10.3969/j.issn.1008-1933.2014.02.076 |

| [22] |

郑慧凡, 梁耀华, 范晓伟, 等. 室内动态热舒适的影响因素分析[J]. 热科学与技术, 2015, 14(4): 259-263. Zheng Huifan, Liang Yaohua, Fan Xiaowei, et al. Analysis of influencing factors of indoor dynamic thermal comfort[J]. Journal of Thermal Science and Technology, 2015, 14(4): 259-263. |

2018, Vol. 51

2018, Vol. 51