文章信息

- 徐向艺, 陆淑婧, 方政

- Xu Xiangyi, Lu Shujing, Fang Zheng

- 高管显性激励与代理成本关系研究述评与未来展望

- The Relationship between Dominant Executive Incentives & Agency Costs:A Literature Review and Prospects

- 外国经济与管理, 2016, 38(1): 101-112

- Foreign Economics & Management, 2016, 38(1): 101-112.

-

文章历史

- 收稿日期: 2015-06-27

一、引 言

委托人与代理人之间的天然矛盾(信息不对称、激励不相容、监管不完善等)容易引发代理问题,诱使经理人蚕食股东的利益(Jensen和Meckling,1976)。为了促进经理人与股东的利益趋同,上市公司相继推出各种以货币收益为核心的高管激励措施,如薪酬、红利、期权等显性激励手段,旨在通过合理的利益分配,实现激励相容、弱化经理人自肥的动机,进而降低代理成本,避免机会主义行为导致的股东利益损失。在上市公司治理实践中,高管显性激励究竟能否真正实现激励相容、降低代理成本?为了回答这一问题,越来越多的学者通过理论分析和实证检验,进行了诸多有益的探索,并且研究也呈现全面性、多样化(如薪酬激励、股权激励等),但遗憾的是结论并不相同。针对研究结论的分歧,本文梳理了近年来高管显性激励与代理成本关系研究的文献,并根据其理论基础进行了相应归类,发现现有研究结论的分歧主要源于以下三个方面:一是缺乏对股权与期权治理效应异质性的认识,二是鲜有关注显性激励措施的协同效应,三是忽视可能存在的隐性激励。本文结合以上不足提出了未来研究展望,希望为解决研究分歧以及我国公司高管激励的优化提供有益的启示。

二、高管显性激励与代理成本关系研究现状:局部均衡分析本文遵循高管显性激励制度安排的演进,分别从最优契约理论、管理层权力理论、心理所有权理论等不同理论视角,对各种激励制度安排(薪酬激励、股权激励、期权激励等)与代理成本关系的研究进行梳理,发现该领域的研究虽然实现了较大程度的合理化演进,但是尚处于局部均衡分析阶段,即缺乏对于各种显性激励制度安排协同效应的关注,并且忽视了可能存在的隐性激励等,这些潜在的不足可能导致了现有研究结论的分歧。

(一)最优契约理论:如何优化高管显性激励的治理效果?最优契约理论认为,委托人能够设计一套完善的机制,以激励和约束代理人的机会主义行为。但是由于人力资本重要性的提升以及对于契约不完备性的关注,学者们在质疑最优契约理论时指出,固定薪酬激励无法有效解决激励相容问题(Lund和Polsky,2011),原因在于契约的动态不一致性,即契约的有效性随着外部环境的变化而存在不确定性,完备合同难以实现,于是上市公司的激励措施开始追求动态性和递延性,逐步从固定薪酬激励发展到激励性薪酬(绩效工资、高管持股等)、递延性薪酬(股权激励等),这一方面可以激发代理人群体的积极性、降低代理成本,另一方面也可以补偿代理人群体的机会成本以及由其承担的风险。

1.高管薪酬激励与代理成本。遵循最优契约理论的研究思路,学者们对高管薪酬激励的研究结论相对一致,认为高管的薪酬与业绩具有正相关性,设计良好的薪酬激励契约可以有效结合管理层和股东的利益,减少经理层自利引发的代理行为(Frydman和Saks,2010)。Frydman和Saks(2010)通过研究1936-2005年美国上市公司的数据指出,从较长的历史时期看,高管薪酬激励能够促进股东与高管的利益趋同化,并呈现出较强的薪酬—业绩敏感性。Conyon和He(2011)发现,中国资本市场中高管的薪酬激励确实能够降低代理成本、提升公司业绩。但是,不完全契约理论却认为,固定薪酬激励并不能有效解决激励相容问题(Lund和Polsky,2011)。学者们开始放弃对完备合同的追求,转而寻找辅助机制,以实现对最优契约理论的有效补充和完善。作为完善高管薪酬激励、降低代理成本的必要辅助机制,监督机制的互补效应和薪酬合理化水平提升的替代效应引起了学者们的关注。

监督机制的互补效应可细化为内源监督和外源监督的替代效应。内源监督的替代效应主要体现在机构投资者和独立董事的监督效应。如Lin等(2011)研究了机构投资者和独立董事的监督对高管薪酬激励效果的积极治理效果。实证结果表明,高管薪酬激励可以有效降低代理成本,这种治理效果在高科技行业表现得更为突出;他们还发现,机构投资者和独立董事的外部监督可以提高高管薪酬激励的有效性。Conyon和He(2011)的研究结论也支持了来自独立董事的内源监督替代效应。此外,陈仕华等(2014)则注意到了纪委的监督效应,他们以2003-2012年A股上市公司数据为样本,研究发现国企纪委参与治理对高管非货币性私有收益有显著的抑制作用,即国企纪委的外部监督作用有利于降低高管薪酬激励带来的代理成本。

在外源监督的替代效应方面,学者们主要关注了外部审计和媒体监督的替代效应。La Porta等(1999)率先将外部治理机制引入公司治理研究,自此,外部治理机制开始得到学者们的关注。为了有效发挥外部监督的治理效应,学者们开始考虑外部治理机制在优化薪酬激励契约中的作用。Belghitar和Clark(2014)的研究结果显示,良好的薪酬激励制度可以有效降低代理成本,同时,外部审计等外部环境的监督对降低大企业的代理成本具有重要的作用。他们按照企业规模进行分组后发现,当高管的行为具有较强的隐蔽性时,大企业需要借助外部监督来有效地降低代理成本;而对于小企业而言,由于高管的行为相对较为透明,外部监督机制的替代效应并不显著。Corea等(2008)在分析媒体的外部监督作用时指出,虽然媒体会关注高管超额薪酬问题,但是研究结果并没有发现企业会因此而采用降低CEO薪酬或者提高CEO更换频率的方式来应对媒体的负面报道,即媒体的监督对代理成本的替代效应是有限的。杨德明和赵璨(2012)基于对中国上市公司的研究发现,尽管在政府或行政机构介入的条件下,公司高管收入与上市公司的业绩完全脱钩,使得高管无须承担业绩变动的风险,但是外部媒体的监督作用可以提高上市公司高管薪酬的合理水平,从而增加高管薪酬激励的有效性。

薪酬合理化水平提升的替代效应,是指科学的薪酬安排能够降低代理成本,有利于优化高管薪酬激励的治理效果。仅仅通过衡量管理层业绩,难以设计出合理的激励机制,而不合理的激励参照指标也是造成薪酬契约失效的原因之一。但是通过优化激励参照指标,可以制定有效的高管薪酬激励政策、降低代理成本(Foster和Young,2010)。Minnick等(2010)认为,薪酬—业绩敏感性能够提升薪酬合理化水平。他们通过实证研究发现,具有较高薪酬—业绩敏感性的激励制度安排,能够提升企业并购行为的市场反应。但是,Foster和Young(2010)认为,业绩导向的薪酬激励机制难以解决代理问题,因为甄别高管薪酬的绩效部分和非绩效部分几乎是不可能的。有部分学者基于人力资本理论指出,薪酬激励安排需要对高管的人力资本或者社会资本给予补偿,以便降低其机会主义动机。Brookman和Thistle(2013)发现,高管人力资本是影响薪酬水平的首要因素,而公司规模和市场机会等居于次要地位。Young和Tsai(2008)指出,非家族企业成员的CEO薪酬能够体现其社会资本的获取能力,但是该结论并不适用于属于家族企业成员的CEO。另外,还有部分学者运用锦标赛理论分析高管的薪酬差距,指出高管的薪酬比较可能影响薪酬合理化水平,进而影响代理成本。Faulkender和Yang(2010)发现,上市公司存在选择薪酬水平较高的公司作为参照对象,以提高高管薪酬水平的现象。Albuquerque等(2013)以2006-2008年S&P所有样本公司作为研究对象,也证实了上述结论。Kale等(2009)则从内部薪酬差距角度研究了这一问题,结果显示CEO与副总裁的薪酬差距越大,越有利于降低代理成本、提升公司业绩水平。

2.高管股权激励与代理成本。随着薪酬激励不完备性的日益显露,企业所有者开始尝试授予管理者一部分股权来提高激励的有效性,期望藉此实现激励相容。最优契约理论的支持者认为,相较于薪酬激励,股权激励能够更好地实现股东和高管的利益趋同,避免由于代理成本导致的效率损失。Burns等(2015)运用2003-2012年奥地利、比利时、丹麦等15个欧洲国家的样本数据,研究了欧洲股利政策的治理效应,结果表明,股权激励与额外津贴存在替代效应,且主要体现在法制化水平较低的成长型企业,作者指出这种替代作用能够弥补薪酬激励的不完备性、显著降低代理成本。不同于Burns等(2015)的研究结论,Benmelech等(2010)指出,最佳的高管激励安排应该是股权激励与薪酬激励相结合,原因是在这样的安排中,股权激励可以引导高管选择有利于公司长期价值的方案或者选项,而薪酬激励(奖金)则可以弱化高管的自肥动机,避免高管刻意隐瞒不利于公司长期价值的坏消息。Evans(2008)通过研究美国共同基金高管持股比例的治理效应,发现高管股权激励能够显著降低代理成本、提升共同基金的市场表现,原因在于股权激励能够较好地实现股东与高管的利益趋同。Hwang和Kim(2013)从董事会角度研究了股权激励与代理成本的关系,结果显示股权激励能够推动独立董事更好地发挥监督职能,起到降低代理成本的作用。Hua和Zhou(2008)以来自于中国5个城市和10个不同产业的1500家非上市公司1998-2000年的数据为样本,深入研究了高管股权激励对于公司绩效的影响,发现高管股权激励与公司绩效呈“倒U形”关系,且临界点出现在高管持股50%的情况,即随着持股比例的增加,高管“代理人”的身份会发生变化,进而导致代理成本类型由第一类代理成本转变为第二类代理成本。Benson和Davidson(2009)在进行了相关内生性处理后,支持了高管持股与公司绩效的“倒U形”关系。

也有部分学者对股权激励的有效性提出了质疑,并研究了相关的优化机制。例如,Coles等(2012)发现,在进行了严格的内生性处理之后,并没有稳健的证据表明股权激励有利于降低代理成本、提升公司绩效。Fernando和Schneible(2014)指出,随着外部监管的强化,机构投资者会显著增加对家族企业的投资,打消受制于“内部人控制”的顾虑,从而更好地发挥对家族企业高管持股的监督作用,从而提升高管股权激励的有效性。

3.高管期权激励与代理成本。最优契约理论认为,期权(option)是代理成本的一种支付方式。由于持有期权的风险小于股票所有权的风险(Murphy,1999),期权激励可以提高管理者进行风险投资活动的积极性,为提升企业价值创造机会,这符合股东利益,有利于降低代理成本(Chesney和Stromberg,2012)。Corea等(2008)研究发现,高管期权激励能够有效提升媒体监督对于代理成本的治理效应,但是这一调节效应并不适用于薪酬激励。Sun等(2009)发现,期权激励与企业绩效存在正相关关系,而且这一关系在薪酬委员会有效的情况下更加显著,他们还指出,通过优化薪酬委员会结构可以提高期权激励的有效性、降低代理成本。

(二)管理层权力理论:代理成本内生于高管显性激励吗?随着安然、世通丑闻的相继曝光,人们发现,高管激励措施不再仅仅是实现激励相容的手段,还可能成为管理层自肥的工具。学者们在质疑最优契约理论的同时,提出了管理层权力理论,认为自利的高管能够利用自身职务的便利,扭曲高管显性激励的积极效应;如果监管不当,高管显性激励很可能沦为高管借以侵占股东权益的工具,从而导致代理成本内生于高管显性激励之中。由于管理层代理问题的存在,管理层可能存在利用自身权力谋取私利的动机,其重要手段之一就是制订有利于自身利益的激励制度安排,如不合理的绩效分配、低标准的股权激励等。

1.高管薪酬激励与代理成本。管理层权力理论的支持者认为,虽然高管薪酬激励的强度与企业绩效呈正相关关系,即获得较多薪酬激励的高管业绩表现往往更好,但是由于信息的不对称性以及管理层权力的存在,管理者很可能做出自利性的薪酬设计,高管薪酬激励措施对代理成本的降低只能发挥有限的作用(Robinson和Sensoy,2013)。Guthrie等(2012)甚至指出,由于管理层权力的存在,即使是更加独立的董事会也无法影响CEO的薪酬水平以及相应的薪酬—业绩敏感性。

学者们从不同角度证实了管理层权力能够影响高管薪酬激励的有效性。Chen等(2011)分别考察了管理层权力的三个维度对于高管薪酬的影响,结果显示,结构性权力(高管持股比例)、专家性权力(高管教育背景)和政治性权力均显著提升了高管薪酬。Balafas和Florackis(2014)的实证研究表明,高于同行业平均水平的薪酬激励并不能显著提升企业的市场价值,而高管激励的强度甚至与企业短期、中期的绩效负相关,说明了管理层权力对薪酬激励效果的潜在影响。Lee等(2014)则引入董事会的监督来考察其能否有效约束管理层权力的消极影响,他们研究了CEO与独立董事的政策倾向一致性对企业价值和代理成本的影响。结果表明,独立董事政策倾向的独立性对薪酬激励的效果具有重要影响:当独立董事与CEO的政策倾向具有一致性时,独立董事对CEO的监督力较弱,而且政策的一致性倾向还会造成较低的CEO薪酬业绩敏感度,从而导致企业价值的降低和内部代理成本的增加。Morse等(2011)指出,高管可能利用职务的便利,诱导董事会选择高管比较熟悉、擅长的业绩指标作为薪酬参照指标。为了证实这一判断,他们选取美国1119家公司1993-2003年的数据,发现CEO倾向于粉饰业绩以合理化自身的高额薪酬,导致激励制度的扭曲,影响公司价值;但是他们也发现薪酬契约的完备披露能够弱化管理层权力的负面治理效果。黄再胜(2013)则从管理层权力对自愿性信息披露影响的角度研究了高管薪酬激励与代理成本的关系,指出尤其在国有企业,高管货币性薪酬与自愿性披露显著负相关,且自愿披露的信息大多与高管货币性薪酬的信息不相关,说明了由于管理层存在隐藏收益的自利行为,高管薪酬激励的有效性将会大大降低。

此外,部分学者认为非营利组织比营利组织面临更严重的代理问题,因而应将非营利组织作为研究重点。Galle和Walker(2014)通过收集英国387所私立高校和学院1997-2007年的面板数据,对非营利组织的代理问题进行了实证研究,发现管理者权力对非营利组织高管薪酬的制定具有显著影响:当非营利组织的资金较少来源于外部捐赠时,管理层在薪酬的制定方面就拥有更大的自主权,代理成本也相应增加。

2.高管股权激励与代理成本。由于管理层权力的潜在影响,学者们指出,递延性薪酬是解决这一问题的可行之道,即增加股权、期权在高管薪酬体系中的权重,可以有效地降低股东与管理层之间的代理成本。但是管理层权力理论认为,虽然股权激励的实施能提高公司内部控制的有效性,但是CEO会削弱激励机制在内部控制有效性中的提升作用(逯东等,2014)。由于管理层权力的存在,CEO所持股份的增加会同时强化“壕沟效应”,使得高管持股与企业绩效呈“倒U形”关系(Benson和Davidson,2009;Baxamusa,2012),而当高管持股比例超过50%时,两者开始呈现显著负相关关系(Hua和Zhou,2008)。由于中国特殊的产权性质,国内股权投资者更加注重对企业股权的控制,加之公司管理层与投资者之间存在信息不对称性,投资者更不愿意让渡股权对高管进行股权激励,中国上市公司实施的股权激励也受到了部分学者的质疑(李维安和苏启林,2013)。Lian等(2011)的实证研究表明,在国有企业或者股权集中的企业,实际控制人选派的管理层可能利用其权力对股权分配政策施加较大的影响,容易导致股权激励福利化,无法在降低代理成本方面发挥积极作用。张馨艺等(2012)研究了高管持股对择时信息披露的影响,结果发现,高管持股比例与企业择时披露行为呈现显著正相关关系,即高管可能运用管理层权力操纵信息披露的行为,从而满足股权激励的相关目标,由此降低了股权激励的有效性,增加了代理成本。因此,基于管理层权力理论,高管股权激励反而可能加剧企业的信息不对称问题,增加代理成本(Xu,2013)。

为了避免由于管理层权力导致的股权激励失效,学者们着眼于外部治理机制,期望完备的外部治理能够弥补内部治理的不足,约束高管权力,提升股权激励的有效性。由于机构投资者对于家族企业投资的谨慎性,可以避免由于“内部人控制”的权力失衡而导致的效率损失。但是Fernando和Schneible(2014)指出,随着外部监管环境的完善,机构投资者会显著增加对家族企业的投资,打消受制于“内部人控制”的顾虑,从而更好地发挥对家族企业高管持股的监督作用,提升股权激励的有效性,并降低股东与高管间源于利益不一致的代理成本。

3.高管期权激励与代理成本。与股权激励研究相似,管理层权力理论视角的支持者认为,高管期权激励无法实现股东与高管利益的趋同,原因是由于管理层权力的潜在影响,原本被认为可以解决代理冲突的期权,反而会扩大代理问题的严重性(Pantzalis和Park ,2014),主要表现为在期权激励计划推行前以及行权年度普遍存在的盈余管理行为以及期权重定价问题等(丁保利等,2012)。Wu等(2012)选取2002-2008年台湾上市公司的数据为样本,研究了企业期权重定价的动机,发现该动机主要源于管理层避税、增加个人收益的目的。Benmelech等(2010)利用数理模型的构建,分析了20世纪90年代高科技快速发展期以及2008年金融危机期间的高管股权激励,发现以期权激励为主的薪酬结构容易诱发高管的信息操纵行为或者投资决策的不当选择,进而容易导致期权激励行权前后的股价大涨大跌。Narayanan和Seyhun(2008)研究发现,通过期权期限的灵活设定,管理层可以从中获得巨大的经济利益。

此外,不同于最优契约理论对管理层风险中性的假定,管理层权力理论认为,高管期权激励可能诱发高管追逐风险的冲动,导致管理层基于私利投资于高风险业务,偏离股东利益最大化的目标。Milidonis和Stathopoulos(2011)检验了高管激励与市场违约风险之间的联系,结果显示,期权激励的过度使用可能导致保险公司的远期违约风险,因为期权激励会刺激管理层为了获得最大收益而从事不符合股东利益的高风险投资活动,产生高昂的代理成本。由于管理层权力的存在,学者们开始考虑如何借助公司治理机制优化期权激励的治理效应。Hayes和Lemmon(2012)选取2005年关于期权费用化的FAS 123R准则作为外部制度变化控制变量,研究了外部法规的变化能否优化期权激励和管理者风险态度间的关系。实证结果表明,期权激励并不能降低与风险相关的代理成本。这说明由于管理层权力的影响,外部准则的优化并不能够显著降低股东与管理层之间的代理成本。Chahine和Goergen(2011)发现,在被授予IPO期权的情况下,拥有较大权力的CEO会以牺牲股东利益为代价从IPO溢价中获取巨大利益,降低期权激励的有效性,从而增加了代理成本;但是如果拥有更加独立的董事会和更加积极的机构投资者,CEO的自利行为将会受到一定程度的弱化。这表明,有效的公司治理机制能够制衡高管权力导致的自肥行为。

(三)心理所有权理论:旨在解决分歧的心理学视角由于最优契约理论和管理层权力理论研究结论的分歧,学者们开始将目光投向新兴的行为经济学,以寻求分歧产生的原因及解决的办法,其中心理所有权理论因其对于所有权占有形式的观点显著区别于最优契约理论和管理层权力理论而受到了学者的青睐。心理所有权理论认为,管理者具有某种事物应归为己有的心理认同感,即“心理所有权”,而最优契约理论和管理层权力理论框架下的正式所有权并不会直接对管理者和员工的行为产生影响,只是间接地通过管理者对所有权的期望、高管的个性、公平性比较等心理因素产生作用,并且管理者的这种“心理所有权”会影响高管显性激励的制度安排及其治理效果,进而对代理成本产生影响。越来越多的学者开始遵循行为经济学尤其是心理所有权理论的核心理念,深化对于高管显性激励与代理成本关系的研究。

1.高管薪酬激励与代理成本。心理所有权理论认为,薪酬激励的有效性可能源于薪酬的同业比较(Larkin等,2012),即高于平均水平后的心理满足感,而高管的“薪酬比较”心理和追求“非物质性需求”的偏好会显著影响薪酬契约结构、高管的努力水平以及代理成本(Luo和Zhu,2013)。这种薪酬契约参照点(reference-dependent preferences)显著影响企业高管的行为选择,如果低于同行业或者同地区的均值,薪酬激励的有效性可能大打折扣(Hart和Moore,2008;Abeler等 ,2011)。基于心理所有权理论以及参照点契约的思想,企业股东倾向于选择高于同行的薪酬水平,以更加有效地激励本企业高管,避免可能由此产生的效率损失或者代理成本,这种激励安排在CEO是董事会成员或者CEO任期较长的企业中更为显著(Faulkender和Yang,2010)。

尽管高管的心理满足能够提升显性激励的有效性水平,学者们也关注到了心理所有权理论在优化高管激励、降低代理成本中可能存在的负面影响。首先,参照对象选择可能存在偏见。如Faulkender和Yang(2010)指出,上市公司存在选择高于平均薪酬水平的同业公司作为本公司高管薪酬的参照点,这不仅可能诱导高管心理所有权水平的偏离,还可能削弱高管激励的有效性,不利于代理成本的降低。其次,忽视人力资本的参照作用。Mishra(2014)指出,高管与同行的比较不仅仅着眼于薪酬所得,还会将人力资本水平纳入比较框架:拥有较高管理技能水平的高管可能给企业带来更多的代理问题,原因在于他们认为自己对组织成长的贡献较大,理应获得更高的回报,而这种心理预期使得组织需要向他们提供更有诱惑力的契约。为了应对心理所有权潜在的负面影响,学者们进行了有益的探索,意在借助公司治理机制优化心理所有权理论在高管激励中的积极作用。Bizjak等(2011)发现,提高信息披露质量能够显著降低选择参照点方面的偏见,提升心理所有权的合理化水平,从而达到降低代理成本的目的。还有学者指出,授予高管隐性薪酬可以有效地弥补薪酬契约在满足高管心理所有权水平方面的不足,进而起到降低代理成本、增加股东价值的目的。例如,Minnick和Rosenthal(2014)发现,虽然额外授予高管隐性激励在长期可能会降低企业的ROA和托宾Q值,但是却可以实现管理者薪酬契约向期望薪酬所得回归,有利于代理成本的降低。

2.高管股权激励与代理成本。心理所有权理论认为,高管股权激励的治理效应可能受到高管个性以及公平性比较等心理因素的影响。Guillet等(2012)发现,在餐饮企业中,不同性格的高管对持股比例有不同的期望值,因而对股权激励政策的反应存在差异性,进而对代理成本也会产生不同的影响。Hung等(2012)则指出,高管团队成员个性的多元化也是影响股权激励契约设置的重要因素,因为它可以弥补和限制管理者在决策中忽视股票投资多元化的问题以及潜在的追逐风险冲动,能够有效降低股权激励契约的代理成本。

部分学者在关注股权激励对于高管心理所有权影响的同时,指出心理所有权理论在股权激励中的不当应用也可能产生负面影响:不公平感可能影响股权激励的有效性。例如,刘峰和冯星(2014)以2006-2012年我国实施股权激励政策的上市公司为研究样本,实证分析了上市公司终止实施股权激励政策的动机,结论显示,公司终止股权激励的主要原因在于企业对高管和核心员工的股权分配差异可能引起激励对象对分配公平性的质疑,这时股权激励不仅没有发挥促使高管或者员工与股东利益趋同、降低代理成本的作用,反而影响了高管或者员工的工作积极性,抬高了代理成本。

3.高管期权激励与代理成本。心理所有权理论的支持者指出,期权作为一种长期激励方式,对高管工作信心以及风险承担能力的影响受到多种因素(如期间贴现率变化、环境不确定性等)的作用,进而会对代理成本产生影响(Pepper和Alexander,2014)。当高管对驾驭工作的能力保持高度自信时,期权激励对企业绩效产生正面影响,并降低代理成本;而当高管对驾驭工作的自信心不足时,期权激励对企业绩效的正面影响会发生逆转(reverse),不利于代理成本的降低(Martin和Geoffrey,2015)。

不同于最优契约理论的管理层风险中性假设和管理层权力理论的管理层风险偏爱假设,心理所有权理论认为,大多数人在面临损失时是风险偏爱的,而在面临获利时是风险规避的,且对损失往往比对获利更为敏感(Kahneman和Tversky,1979)。因此,处于不同在值程度的期权对高管的风险承担能力以及代理成本的影响不同。Sawers和Wright (2011)通过实验研究了当授予高管的期权处于不同在值程度(平值期权、实值期权)时企业风险投资活动的变化。结果表明,与盈利时相比,持有平值期权的高管在企业亏损的环境下更乐于承担风险投资活动,但是这一现象在持有实值期权的高管中并不显著。Zhang等(2008)从代理理论和预期理论的视角研究了虚值期权、实值期权与高管盈余管理行为之间的关系,结果表明,持有大量虚值期权的高管更倾向于操纵利润来满足股东期望,以此将持有的虚值期权转化为实值期权。进一步的研究发现,企业绩效和高管任期对价外期权与盈余管理的关系具有重要影响。当企业绩效较差或者高管任期较长时,持有大量虚值期权的高管更倾向于对企业进行盈余管理。然而,这一现象在持有实值期权的高管中并未发现。上述结论表明,不同于管理层权力理论对期权重定价增加代理成本的研究,心理所有权理论认为,通过期权再定价,将高管持有的部分虚值期权转化为实值期权,可以有效抑制管理者的过度风险投资并降低企业风险(Subramaniam和Park,2012),同时提高股东财富和经理效用,增强再定价后的正激励效应,实现股东和管理层利益的有效结合,降低代理成本(Gregoire和Glenn ,2013)。

综上所述,目前关于高管显性激励与代理成本关系的研究虽然理论基础全面(包含了传统的最优契约理论、管理层权力理论以及汲取了心理学思想的心理所有权理论)、研究视角系统多样(综合考虑积极与消极治理效果),但是依旧存在研究结论的分歧(参见表1)。本文认为,导致研究结论不一致的潜在原因在于研究思路还停留在局部均衡分析层面,即静止、分离地考察某一项显性激励安排的治理效果,缺乏更为系统、全面的一般均衡分析思路。

| 最优契约理论 | 管理层权力理论 | 心理所有权理论 | |

| 资料来源:作者根据相关文献整理。 | |||

| 基本假定 | 高管显性激励能够实现股东与高管利益的趋同化,进而降低代理成本 | 高管存在利用权力并影响激励制度安排的自肥动机,从而降低了激励的有效性水平,无法解决代理问题 | 高管的心理所有权合理化水平决定了其忠诚、努力程度 |

| 关键优化路径 | 强化内部治理和外部监管 | 强化外部监管 | 优化参照点选择 |

| 主要理论贡献 | 1.合理的激励安排能够提升激励的治理效果2.内部治理和外部监管充当促进股东与高管利益趋同的外生调节变量 | 1.高管权力内生于激励安排2.外部监管充当促进股东与高管利益趋同的外生调节变量,而内部治理可能沦为高管谋取私利的工具,导致严重的内生性问题 | 1.心理因素显著影响高管激励的治理效果2.参照点选择内生于股东与高管利益趋同的过程 |

| 研究局限 | 1.没有打开高管显性激励与代理成本关系的“黑箱”,即没有回答“二者的作用机理”这一问题2.没有严格区分股权与期权激励关于激励期限的差异化治理效果 | 1.过于强调高管权力,忽略了部分限制高管权力的情境因素,如制度环境等2.假定高管天然存在利用权力谋取私利的动机,忽视了企业家精神等积极因素 | 1.优化参照点选择的路径研究凤毛麟角2.高管激励的实验研究难度较大 |

近年来,学者们开始注意到现有高管显性激励与代理成本关系研究的不足,即存在静态局部均衡分析的倾向。多数研究关注于单一显性激励方式对于代理成本的治理效应,而忽视了显性激励有效性的组合效应、显性激励有效性的情境以及显性激励规模的增长动因。因此,在高管显性激励与代理成本关系研究领域,学者们开始了诸多有益的探索,如研究显性激励的组合效应、情境因素的调节作用、显性激励的影响因素等,旨在完善现有研究体系,实现局部均衡分析向一般均衡分析的转变。

首先,高管显性激励有效性的组合效应研究。由于外部环境的不确定性以及内部治理的复杂性,单一激励措施难以实现委托人与经理人的激励相容约束,可能需要发挥多种激励措施的协同效应,以适应高管激励的客观要求。有的学者认为多种显性激励措施之间存在互补效应,如Benmelech等(2010)指出,同时授予高管股权和薪酬激励(奖金)是最优激励方式,原因在于二者能够实现高管激励的互补效应:虽然股权激励可以激发管理层努力工作的热情,但同时可能导致隐藏企业长期发展所面临的负面消息、选择次优投资方案的倾向。在这种情况下,敢于披露企业长期发展面临问题的高管如果能够获得一定的薪酬激励,将会起到提高企业长期绩效、降低代理成本的积极作用。徐宁和徐向艺(2013)研究了薪酬激励、股权激励以及控制权激励等主要激励契约之间的交互关系对技术创新的整合效应,结果发现股权激励在薪酬激励与控制权激励的双重调节作用下,能够显著促进高科技公司的技术创新,即在技术创新过程中,股权激励能够与薪酬激励等激励方式形成互补关系。还有学者认为多种显性激励措施之间可能存在替代效应,如Burns等(2015)提出,在外部环境对企业保护较弱时,股权激励对薪酬激励具有良好的替代作用,但是如何运用股权激励与薪酬激励的协同效应降低代理成本仍缺乏具体研究。

其次,高管显性激励有效性的情境研究。为了甄别高管显性激励的情境因素,学者们分别从公司特征和公司治理两个角度进行了研究。在公司特征方面,公司规模作为公司特征的重要表现形式引起了学者们的关注。Minnick等(2010)指出,高管薪酬激励与公司业绩敏感性的关系主要体现在中小型银行,而大型银行中这一关系并不显著,即银行规模是影响显性激励有效性的情境因素。Belghitar和Clark(2014)通过实证研究发现,外部监督能够提升目标上市公司的透明度,强化高管激励的有效性,但是外部监督对于不同规模上市公司的影响存在差异性,如对大企业的提升效应更为有效。在公司治理方面,股权结构(股权性质)、董事会治理(薪酬委员会)、经理层(CEO任期)等常规内部治理机制都被证实了在高管显性激励与代理成本关系方面的调节效应。Conyon和He(2011)指出,相较于国有企业,民营企业中的高管薪酬激励与公司业绩敏感性的关系更加显著。Sun等(2009)在研究了474家美国上市公司的期权激励计划之后发现,薪酬委员会质量显著影响期权激励计划的有效性。Kale等(2009)关注到CEO任期对于显性激励与代理成本关系的调节效应:CEO任期时间的长短显著影响薪酬激励的有效性,即接近退休或者合约到期的CEO与新晋CEO的激励效果是存在显著差异的。

第三,高管显性激励规模的增长动因研究。由于高管显性激励与代理成本研究并没有取得一致的研究结论,学者们开始循着研究路径向前探寻高管显性激励的增长动因,意在剖析高管显性激励规模不断增大的原因,以便回答为什么上市公司倾向于提升高管显性激励的规模却无法实现股东与高管的利益兼容这一问题。学者们在该领域的研究结论并不一致,其争论的核心在于高管人力资本或者社会资本是否得到了合理补偿。支持者认为,随着资本市场竞争的日趋激烈,上市公司或者股东为了在稀缺的人力资源竞争中获取优势,应该提供给高管具有吸引力的显性激励,以弥补高管自身人力资本或者社会资本的机会成本。Albuquerque等(2013)构建了基于高管人力资本和高管自利行为的两组变量,结果发现,高管人力资本能够作为主要解释变量影响显性激励规模的增长。Brookman和Thistle(2013)明确指出,高管的人力资本(管理技能)是决定薪酬激励规模的最重要因素,其他诸如公司规模、劳动力市场机会等因素仅处于次要位置。反对者则认为,尽管面临资本市场的激烈竞争,上市公司或者股东并没有设计出行之有效的激励安排,促进股东与高管利益的趋同,而在高管显性激励增长动因方面,公司规模对薪酬的影响程度甚至超过业绩(Gabaix和Landier,2008)。甚至有学者指出,高管显性激励规模主要参照公司规模的扩大,而不是业绩的提升。例如,Gayle和Miller(2009)选取美国上市公司1944-2004年的数据(1978-1993年数据缺失)作为研究对象,结果发现上市公司规 模的外生性显著影响了高管薪酬规模的增长,即公司规模直接影响了高管显性激励水平的提升。Sigler (2011)的实证研究也支持了Gayle和Miller(2009)的发现,即公司规模是决定CEO薪酬的最重要因素。此外,Gabaix和Landier(2008)的研究表明,公司规模的扩大是高管薪酬激励规模增长的原因,而非高管薪酬激励的增长推动了公司市值规模的扩大。

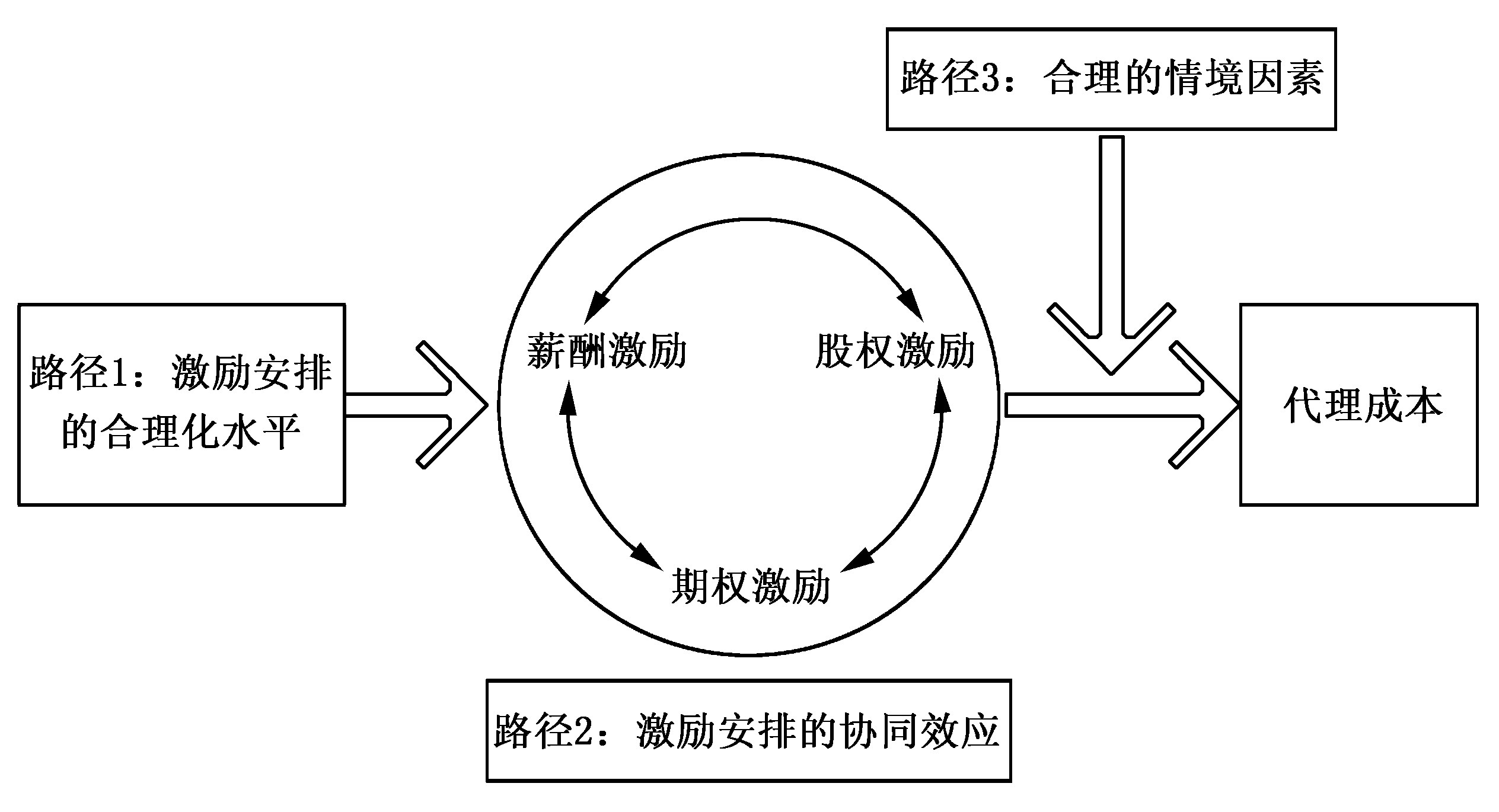

因此,目前学者们开始推动高管显性激励与代理成本关系研究向一般均衡分析转变,其分析框架较之于现有主流的局部均衡分析也发生了一定的演进(如图1中路径1-3)。

|

| 图 1 高管显性激励与代理成本关系的一般均衡分析 |

通过梳理学者们关于高管显性激励与代理成本关系的研究可以发现,单一显性激励安排(薪酬激励、股权激励、期权激励等)得到了学者们的广泛关注,并分别从最优契约理论、管理层权力理论和心理所有权理论等理论视角进行了研究,但是结论莫衷一是。为了甄别有效的显性激励安排,该领域研究逐渐由局部均衡分析向一般均衡分析进行转变,研究对象也从单一显性激励安排转向了关注显性激励有效性的组合效应、显性激励有效性的情境因素以及显性激励规模的增长动因等方面,为高管显性激励与代理成本关系研究提供了诸多有益的理论探索。但是,现有关于高管显性激励与代理成本关系的研究在研究对象细分、情境因素设置、心理因素的引入等方面尚存在不足,进而衍生出几个亟须回答的问题,如股权激励与期权激励的激励期限差异是否发挥着不同的治理效应?显性激励安排的治理效应在引入隐性激励安排后是否存在权变性?高管心理因素的变化是否会影响显性激励安排的治理效果?针对以上问题,本文认为可以从以下几个方面进行深化研究,期望能够从理论上提供合理的激励制度安排。

首先,正确区分股权激励与期权激励,通过将激励期限引入分析框架,探究显性激励安排的有效性。Tirole(2010)认为,股票与股票期权作为高管激励的不同形态,其治理效应存在一定差异,其中后者的治理效应更为显著,原因在于借助其递延性的特征,股票期权可以弱化高管短期主义的动机、提升高管的薪酬业绩敏感性。也就是说,股权激励(高管持股)依旧没有实现股东与高管利益趋同的持续性,而期权激励则由于其递延性和预期性的特征,具备长期激励和约束高管行为的功能,其相对于股权激励,在降低高管代理成本方面具有更为显著的治理效应。但是,目前大多数学者尤其是国内学者,并没有对股权激励和期权激励进行区分,更多地是将期权激励混同于股权激励,而忽视了两者激励期限不同的问题。因此,正确区分股权与期权激励、识别激励期限的差异,也许是解决现有研究分歧的可行路径。

其次,系统考虑显性激励与隐性激励安排的协同效应,通过将隐性激励安排纳入分析框架,增强显性激励研究的合理性。高管激励,不仅包括薪酬激励、股权激励、期权激励等显性激励安排,还涉及声誉激励、控制权激励等隐性激励安排。如果在研究高管激励与代理成本关系时,仅仅关注高管显性激励,而忽略了隐性激励的作用,研究结果可能存在严重的内生性问题。如Michiels和Voordeckers(2013)指出,高管显性激励对家族企业和非家族企业的治理效果存在差异,具体表现为非家族企业的薪酬业绩敏感度显著高于家族企业。这是因为在家族企业中,股东通常选派亲属、亲信担任公司管理层高管,即基于股东与高管信任关系的声誉激励能够发挥治理效果,具体来说,由于股东与高管的信任关系作为纽带的存在,即使股东给予高管的显性激励并不足以弥补高管的机会成本,高管依旧会忠诚于股东的利益,其目的不再是单一的谋取物质奖励,维系信任关系也可能是目标之一。Brodsgaard(2012)指出,中国的经济发展证明了经济自由化与政治干预能够实现协同效应,原因之一就是中国大量上市公司脱胎于国企,而上市公司高管的任命和晋升并不仅仅是绩效导向的,还存在一定的政治前途导向,即上市公司高管为了维持良好的声誉、获取政治晋升,存在自愿牺牲经济利益的可能(周黎安,2007)。因此,如果在高管显性激励与代理成本关系研究中忽略了隐性激励的作用,潜在的内生性问题将严重影响研究结论的稳健性。

第三,深化高管心理因素对于高管激励安排的治理效果研究,通过引入行为经济学的最新研究,优化高管激励研究框架。尽管为了解决最优契约理论和管理层权力理论的研究分歧,学者们开始引入心理所有权理论,力求从心理学的视角寻求解决分歧的路径,但是在高管激励安排研究领域,目前的心理学视角依旧没有跳出传统委托代理理论的束缚:将高管的心理变化看作股东激励安排的接受者,而不是互动者。Hart(2009)率先将“参照点契约”引入到经济学研究中,指出契约双方的参照点显著影响各自的努力水平。随后,Abeler等(2011)、Fehr等(2011)深化了“参照点契约”的经济学应用,指出如果委托人不能正确认识代理人的参照点,其激励安排可能难以满足代理人的诉求,进而存在失效的可能。进一步来看,如果将“参照点契约”引入到高管激励与代理成本关系研究框架中,学者们需要充分考虑股东与高管各自的参照点(如中国情境下上市公司高管的参照点可能更加倾向于政治晋升而非物质奖励),以期更加准确地捕捉高管的诉求点,优化高管激励制度安排。

| [1] | Abeler J,et al.Reference points and effort provision[J].American Economic Review,2011,101(2):470-492. |

| [2] | Albuquerque A,et al.Peer choice in CEO compensation[J].Journal of Financial Economics,2013,108(1):160-181. |

| [3] | Benmelech E,et al.Stock-based compensation and CEO(dis)incentives[J].Quarterly Journal of Economics,2010,125(4):1769-1820. |

| [4] | Bizjak J,et al.Are all CEOs above average?An empirical analysis of compensation peer groups and pay design[J].Journal of Financial Economics,2011,100(3):538-555. |

| [5] | Brookman J and Thistle P.Managerial compensation:Luck,skill or labor markets[J].Journal of Corporate Finance,2013,21(1):252-268. |

| [6] | Chahine S and Goergen M.The two sides of CEO option grants at the IPO[J].Journal of Corporate Finance,2011,17(4):1116-1131. |

| [7] | Chen J,et al.Managerial power theory,tournament theory,and executive pay in China[J].Journal of Corporate Finance,2011,17(4):1176-1199. |

| [8] | Coles J,et al.Structural models and endogeneity in corporate finance:The link between managerial ownership and corporate performance[J].Journal of Financial Economics,2012,103:149-168. |

| [9] | Conyon M and He L.Executive compensation and corporate governance in China[J].Journal of Corporate Finance,2011,17(4):1158-1175. |

| [10] | Corea J,et al.The power of the Pen and executive compensation[J].Journal of Financial Economics,2008,88(1):1-25. |

| [11] | Evans A.Portfolio manager ownership and mutual fund performance[J].Financial Management,2008,37(3):513-534. |

| [12] | Faulkender M and Yang J.Inside the black box:The role and composition of compensation peer groups[J].Journal of Financial Economics,2010,96(2):257-270. |

| [13] | Foster D and Young H.Gaming performance fees by portfolio managers[J].Quarterly Journal of Economics,2010,125(4):1435-1458. |

| [14] | Frydman C and Saks R.Executive compensation:A new view from a long-term perspective,1936-2005[J].Review of Financial Studies,2010,23(5):2099-2138. |

| [15] | Gabaix X and Landier A.Why has CEO pay increased so much[J].Quarterly Journal of Economics,2008,123(1):49-100. |

| [16] | Gayle G and Miller R.Has moral hazard become a more important factor in managerial compensation[J].American Economic Review,2009,99(5):1740-1769. |

| [17] | Guthrie K,et al.CEO compensation and board structure revisited[J].Journal of Finance,2012,67(3):1149-1168. |

| [18] | Hart O and Moore J.Contracts as reference points[J].Quarterly Journal of Economics,2008,123(1):1-48. |

| [19] | Hart O.Hold-up,asset ownership and reference points[J].Quarterly Journal of Economics,2009,124(1):267-300. |

| [20] | Hung M,et al.Managerial personal diversification and portfolio equity incentives[J].Journal of Corporate Finance,2012,18(1):38-64. |

| [21] | Jensen M and Meckling W.Theory of the firm:Managerial behavior,agency costs and ownership structure[J].Journal of Financial Economics,1976,3(4):305-360. |

| [22] | La Porta,et al.Corporate ownership around the world[J].The Journal of Finance,1999,54(2):471-517. |

| [23] | Larkin I,et al.The psychological costs of pay-for-performance:Implications for the strategic compensation of employees[J].Strategic Management Journal,2012,33(10):1194-1214. |

| [24] | Lee J,et al.Birds of a feather:Value implications of political alignment between top management and directors[J].Journal of Financial Economics,2014,112(2):232-250. |

| [25] | Minnick K and Rosenthal L.Stealth compensation:Do CEOs increase their pay by influencing dividend policy[J].Journal of Corporate Finance,2014,25(6):435-454. |

| [26] | Mishra D.The dark side of CEO ability:CEO general managerial skills and cost of equity capital[J].Journal of Corporate Finance,2014,29(10):390-409. |

| [27] | Morse A,et al.Are incentive contracts rigged by powerful CEOs[J].The Journal of Finance,2011,66(5):1779-1821. |

| [28] | Narayanan M and Seyhun H.The dating game:Do managers designate option grant dates to increase their compensation[J].Review of Financial Studies,2008,21(5):1907-1945. |

| [29] | Robinson D T and Sensoy B A.Do private equity fund managers earn their fees?Compensation,ownership,and cash flow performance[J].Review of Financial Studies,2013,26(11):2760-2797. |

| [30] | Zhang X M,et al.CEOs on the edge:Earnings manipulation and stock-based incentive misalignment[J].Academy of Management Journal,2008,51:241-258. |

| [31] | 陈仕华,等.国有企业纪委的治理参与能否抑制高管私有收益[J].经济研究,2014,49(10):139-151. |

| [32] | 徐宁,徐向艺.技术创新导向的高管激励整合效应:基于高科技上市公司的实证研究[J].科研管理,2013,34(9):46-53. |

| [33] | 周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J].经济研究,2007,7(36):36-50. |

2016, Vol. 38

2016, Vol. 38