文章信息

- 陈建安, 曹冬梅, 陶雅

- Chen Jianan, Cao Dongmei, Tao Ya

- 创业认同研究前沿探析与未来展望

- A Review of Frontier Research of Entrepreneurial Identity and Future Prospects

- 外国经济与管理, 2015, 37(12): 30-43

- Foreign Economics & Management, 2015, 37(12): 30-43.

-

文章历史

- 收稿日期: 2015-03-31

2. 武汉大学中国产学研合作问题研究中心,湖北武汉 430072

2. Research Center for China Industry-university-research Institute Collaboration, Wuhan University, Wuhan 430072, China

一、引 言

与各行业从业者存在职业认同类似,创业者也拥有对创业事业的认同。尤其是在复杂多变的创业过程中,虽然创业者能够自由追逐自己的梦想(Fauchart和Gruber,2011),但是创业者在创业过程中总会面临各种创业困境,经常需要经历比组织中的雇员更多的负面情绪,例如压力、失败恐惧、孤单、精神紧张和悲伤等(Patzelt和Shepherd,2011)。创业者是积极乐观面对还是消极对待?是坚持创业还是放弃创业?这部分取决于创业者对创业活动发自内心的真正认同,是否把创业事业作为一种终身职业追求来看待。创业认同是创业激情的核心要素(Cardon 等,2013),在不同类型创业者之间存在显著的差异。例如,真正信徒型(true believer)、无能型(clueless)、务实型(practical)和勉强型(reluctant)四种类型创业者在成就需求、冒险倾向和承诺三个关键创业特征上存在显著的差异,其中真正信徒型创业者的创业承诺最高(Tang 等,2008),因为其对持有的创业信念坚信不疑,从而对创业事业的认同度较高。因此,创业认同构建与知识技能开发对于创业成功来说是同等重要的。并且,创业认同能够解释很多创业行为的背后原因,对于创业实践具有重要的意义。

创业认同是创业行为研究领域中比较新的构念,甚至有学者把构建创业认同理论视为创业研究的第五乐章(Fletcher,2003)。然而,国外的研究还处于起步阶段,涉及创业认同的界定、前因后果和构建机制的研究比较碎片化,实证研究寥寥无几;国内对创业的研究一直没有对“认同”给予足够的关注(包建华等,2013;黄攸立等,2013),缺乏有关创业认同的相关研究。鉴于创业认同既是创业领域的前瞻性研究课题之一,又是创业者开发实践正在兴起的一种新思维,本文聚焦于“创业认同”主题,回顾和整合国外相关研究成果,对创业认同的内涵界定、前因后果和构建机制进行系统梳理,进而基于现有研究结论提出创业认同形成机制和作用机理的整合概念模型,试图为国内学术界跟踪国际研究前沿提供参考,为拓展深化创业认同的理论研究提供铺垫。

二、创业认同的内涵界定作为一种特殊的社会认同,创业认同是职业认同在创业领域的发展和延伸,并成为在组织认同之后出现的与职业认同并列的又一个新的分支,也是在认同的框架下观察组织行为和创业管理现象的一个新概念(Alvesson 等,2008)。如表1所示,组织认同、职业认同和创业认同的着力点存在差异,其中组织认同是针对特定组织而产生的,职业认同是针对某一专业领域或职业而产生的。创业则并非预先设计,而是高度不确定的特殊活动,没有成熟的成长路径和成熟的组织可供创业者嵌入。从而,创业认同的着力点是特定的创业事业,需要承担多样化的角色。虽然创业者经常将所创企业描述为自己的孩子,这蕴含着创业者对所创企业的高度认同(Van Gelderen,2005),但是创业认同并不等同于创业者对所创企业的认同,也与创业承诺、创业满意度等概念存在显著的区别。

| 组织认同 | 职业认同 | 创业认同 | |

| 资料来源:作者根据相关文献整理而成。 | |||

| 起源 | 社会认同理论 | 自我认同理论 | 角色理论、社会类化理论 |

| 主体 | 组织成员 | 从事某项职业的人 | 创业者 |

| 着力点 | 特定组织 | 专业领域或特定职业 | 创业事业 |

| 内涵界定 | 认知视角:对与组织一致或从属于组织的感知(Ashforth和Mael,1989) | 过程论:心理发展过程中逐渐构建和成熟的构念,将自己的兴趣、能力和价值观与可接受的职业目标联系,随社会学习而发生改变(Meijers,1998;Fugate等,2004) | 角色内化视角:创业者在创业过程中对自我角色的清楚认识和肯定性评价(Jones 等,2008;McCall,2003) |

| 情感视角:基于与认同目标保持情感满意的自我定义关系的吸引和期望(O’Reilly和Chatman,1986) | 结果论:个体对自己的职业兴趣、天赋和目标等方面认识的稳定和清晰程度,是个体认识自我和职业环境后的结果状态(Holland 等,1993) | 社会类化视角:创业者在创业活动中涌现的各种认同行为的集合(O’Mahoney,2012;Parker,1997;Smith,2010) | |

| 认知与情感综合视角:·与组织一致的感觉;·支持组织的态度与行为;·与组织其他成员共享特性的感知(Patchen,1970) | 集体认可视角:创业者构建自己角色和身份,以赢得社会认可(Hytti,2005;Warren,2004;Lounsbury和Glynn,2001) | ||

综合创业认同的文献,学者对创业认同的不同理解,主要从角色内化、社会类化和集体认可三个视角展开,并各有侧重点,体现了创业认同的三个层次。其中,角色内化和社会类化视角的创业认同体现个体自己对创业特性的反应;集体认可视角的创业认同则体现外界对个体有关创业的评价。

(一)角色内化视角创业者把创业视为终身事业和实现价值的舞台,从而创业者从事创业活动就像演员在一场戏中扮演一个角色一样。因此,创业者能够被视为一种社会角色,即一系列与社会地位匹配的行为、权力和责任的集合体(Davidsson,2007)。以此类推,Hoang和Gimeno(2005)将创业认同界定为一个人拥有对创业赋予的意义集合体,包括态度、信仰、特质和对行为的主观评价,该意义集合体以创业角色来定义创业个体。创业认同包括对创业舞台和内化的创业角色的清楚认识以及对创业角色的肯定性评价(Hoang和Gimeno,2005;Jones 等,2008),即对创业角色的认知认同和情感认同(来自内心的真正认同)。具体来说,创业认同细分为经验或理想的描述属性或特征集、创业构成要素的感知、认同集中度(与自我宣称角色和实际扮演角色相关)和身份认同(积极或消极评价)(Hoang和Gimeno,2005)。

其中,更多的学者从认知的角度来理解创业认同,即解释和行为描述的认知图式,允许个体理解成为创业者意味着什么(Shepherd和Haynie,2009;Hoang和Gimeno,2010)。个体对创业角色的认知包括“创业者是谁”和“创业者要做什么”两个方面(Navis 和Glynn,2010)。一般来说,个体通常以参照榜样来认识自己,并尽力成为像他/她钦佩的人物,其中钦佩的人物就是所谓的原型。具体到创业领域来说,创业者在创业过程中扮演多重角色,例如商业角色(Warren,2004;黄攸立等,2013)、创新角色(Hébert和Link,2006;Johnson等,2005)。众多角色集聚在创业者身上,就形成一个“角色丛”,即创业原型。创业者在特定的情境下会自动提取“角色丛”的一个或者多个角色,以角色确定行为期望(即创业者要做什么)。比如,面对竞争对手,创业者扮演的角色是企业所有者和风险承担者,创业者要制定更好的方案,以更低的成本、更高的收益赢得客户的信任,进而打败竞争对手,获得市场优势。鉴于“创业者是谁”和“创业者不是谁”是一个相依相伴的过程,创业认同也能够从相反的一面来界定(Burke,1980),比如创业者并非通过支付薪酬雇来完成特定任务的员工,而是所创企业的控制者和资源的分配者(Stets和Burke,2000),即通过清楚认识“创业者不是谁”这个过程来准确定位“创业者是谁”(McCall,2003;Jones等,2008)。

当然,创业认同不仅包括对创业角色的浅层次的认知认同,还包括深层次的情感认同,对创业角色的情感认同则是个体将创业者角色纳入其自我概念的一种状态,即个体主动建构自己作为创业者角色的认同过程。具体来说,创业者在创业过程中通过对语言等符号的学习,不断理解和掌握创业者应该扮演的角色,其间渗透情感因素。并且,在创业过程中感受到个人价值的实现,而产生对创业角色的情感认可(Hoang和Gimeno,2005;Jones等,2008)。采纳和内化创业角色的个体将被激励执行更多的与创业角色一致的活动。当取得创业成功后,创业者将不但对自己的角色产生肯定性评价,而且巩固创业角色在个体角色丛中的地位。

(二)社会类化视角“认同”根源于社会类化理论,从而对创业认同可以从社会类化视角来加以理解。创业者拥有区别于社会其他群体的特殊价值观和信仰(Whitta,1993),成为拥有特殊身份的群体。创业身份被界定为个体扮演创业角色时的与众不同的意义和行为集合体(Shepherd和Haynie,2009;Hoang和Gimeno,2010;Murnieks等,2014)。身份理论关注当下身份(我现在是谁)和未来可能身份(我可能是谁)。具体到创业领域来说,当个体把创业角色相关的外部意义内化,并使这些意义转化成自我定义时,创业身份就已形成,个体开始以创业者自居。以身份为基础的动机是有关“个体是否想干什么”,从而创业者身份认同可以指导和驱动目标导向的行为,经常在一定程度上将可能的角色转变为真实的角色(Hoang和Gimeno,2010)。并且,创业者拥有的多重身份能让创业者能更有效地管理情绪(Thoits,1983;Stryker和Burke,2000;Stryker,2004)。创业总是九死一生,当创业者遇到挫折和创业失败时,如果创业者身份单一,自我概念(self-concept)主要集中在创业者身份,消极情绪难以转移到其他身份,创业者身份的自我验证和自尊将受到挑战,大大削减创业积极性。维护创业者的多个身份不但能够更好地发挥创业者自我验证的积极效应(Stryker和Burke,2000),而且创业者花费更多的时间进行身份管理,必将促进其创业能力的提升(Charness等,2005)。

创业身份允许个体理解“成为创业者意味着什么”,能够视为一种以创业者共享特征为基础作为群体类别分类的标准。基于社会类化理论,在创业内外群体的差别和比较下,创业者出于维护高自尊的需要,总是倾向于支持自己内群体成员,寻找信息确保与归属群体的认同。因此,创业认同是创业者达到与创业身份一致的过程,涉及创业者所感知的创业身份与理想创业身份以及创业身份差异的认知比较(Smith和Woodworth,2012)。当认为拥有的创业身份比其他身份突出,或自我概念和定义的创业身份存在很多共性时,个体的创业认同就比较强。从创业认同的结果状态来说,部分学者甚至提出创业认同是创业者在具体创业活动中涌现的各种创业身份构建行为的一个集合(Parker,1997;Smith,2010;O’Mahoney,2012)。

(三)集体认可视角与员工的组织认同最大差异之处在于,评判创业者的创业认同不应仅限于从创业者和创业角色或身份的层面,而应该将其置于利益相关者的社会大环境中去考量。只有在特定的社会和文化背景下,包括经济环境、政治环境、行业环境等,创业认同才能真正被完全地认识和理解。具体来说,创业认同不仅包括创业者自我认同,而且涉及创业者期望获得的来自利益相关者的认可。Nadin(2007)不但对两家护理领域企业的女性创业者开展半结构访谈,访谈内容包括创业原因、在公司中的角色管理、与企业员工的融合度等问题,而且开展了对雇员的半结构访谈,包括雇员对老板的认知、印象、支持力度等。研究结论发现:女性创业者期望赢得员工对她们的合法性和完整性的认可,主要是由她们自己作为女性经营主地位的不稳定性导致的。创业者的集体认可实际上属于更广范围的角色认同或身份认同。例如,个体可能并没有意识到自己拥有创业特质,或者没有意识到自己已经拥有创业身份,但其所处的社会背景可能会支持其作为创业者或将其视为创业者群体中的一员。创业者的集体认可来源很多,比如政府的政策支持和扶助、银行贷款的信贷优惠、投资者对创业者的积极投资决策、社会非正式组织对创业者的评价(包括对创业企业和创业者个人的任何形式的评价或者排名)(Haynie等,2009)。面对利益相关者对创业者不断变化的评价,创业者通过自我感知系统整理积极意义的信息,强化自我肯定的意识,增强创业者的创业自我认同感(Murnieks和Mosakowski,2007)。

综上所述,创业活动的复杂性和特殊性决定了创业认同的特殊内涵,创业认同是一个综合性的概念,既指一种个体对创业及内化的创业角色的积极的认知、体验和行为倾向的状态结果,更是一个创业者主动构建创业角色或创业身份的动态过程。“过程”是说个体如何在一个动态易变和充满矛盾的环境中,构建和调整他们对创业角色和身份的自我认同,以得到社会环境的集体认可,来证明创业者在利益相关者中获得资源和市场机会是合法的(Lounsbury和Glynn,2001)。

三、创业认同的影响因素纵观过去的研究,学者们不断探索和丰富创业认同的前因变量,并将影响创业认同的离散变量归为一个大集合:个性特征、教育背景、工作经验、家庭环境、社会支持等(Bowen和Hisrich,1986;Laferrere,2001;Raijman,2001)。已被证实的创业认同的影响因素主要集中在创业者个体特征因素和创业环境因素。

(一)个体特征影响创业者对创业认同的个体层面因素主要包括人口特征、性格特质、情感因素、工作经历等。

1.人口特征。其一,个体的性别对创业认同的影响。虽然男性创业者人数高于女性创业者人数已是一个不争的事实,但是传统的创业研究是利用功能主义(实用性、现实性)范式,中立地呈现一个固定规范化的男性创业者原型(Mirchandani,1999;Ogbor,2000;Bruni等,2004),这个原型并不适用于女性创业者。其实,男性创业者和女性创业者对待创业的态度存在差异。男性创业者的自我效能感要强于女性创业者,男性创业者自我验证的欲望也要高于女性创业者,因此男性创业者对创业的认同程度高于女性创业者(Chen等,1998)。因为女性要花费更多的时间照顾家庭,承担更多的家务,大多数女性性格特质明显的人更愿意安稳无风险地生活,家庭对女性创业的支持度普遍没有对男性高,所以女性投入创业活动的可能性要低于男性(Wilson等,2004)。其二,身体健康状况对个体创业认同的影响。残疾创业者和健康创业者在创业认同方面也可能存在极大的差别,主要原因是大量残障创业者在之前的就业中遭到就业歧视,难以被雇佣,从而为了谋求生计,这部分人多数转向创建小微企业和小微作坊,通过创业获得经济收益和社会地位,创业认同感较强(Nadin,2007;Kaperová和Kitching,2014)。其三,年龄、教育对个体创业认同的影响。其中,Parker(2004)基于德国西部地区创业者的调研,通过计量分析得出:创业认同与年龄的关系呈倒U形,峰值在40岁左右,也就是说,个体在40岁左右,创业认同感最强。但是,随着社会的发展,尤其是教育的进步,人们对创业的认同也在发生变化,个体创业认同与年龄的关系出现了波动。Bnte等(2009)基于德国西部1960—1970年出生的个体的调查发现:创业认同与年龄倒U型关系的峰值出现在30岁左右。Falck等(2012)根据国际学生评估计划2006年的数据显示,学生在15岁时就有创业意愿;并对接受过创业培训和没有接受过创业培训的学生开展对比试验,结果证明,在青少年时期接受过创业培训和教育的人,对创业的职业认同(即创业认同感)更强烈。

2.人格特质。人格特质对于创业而言非常重要。不管是男性还是女性,具有敢于冒险、不怕失败、吃苦精神、敏锐的市场意识、善于把握商机的才华、果断决策的魄力等共同特点的人,创业认同感强烈,越容易发生创业行为;而具有缺乏信心、依赖、虚荣、保守、自卑等共同特点的人,一般创业认同感比较弱,很少参与创业活动(Rauch和Frese,2007)。部分学者依据自我效能和行为理论,证明创业者的自我效能能够提高创业认同(Zhao等,2005)。此外,创业者的成就需求与创业认同呈正相关关系(Babalola,2010)。Obschonka等(2014)借鉴自我认同和计划行为理论的研究成果,选用3个条款来测量创业自我认同,即“……并不适合我的自我概念”、“……与我不相容”、“……非常匹配我对自己和科学工作的印象”,研究发现:过去的创业行为、创业个性结构、青少年期的早期创业能力对创业自我认同带来积极影响。

3.创业情感。创业者在创业过程中是否把创业当作兴趣、爱好,或者表现出明显的爱憎情感,是对创业的态度体验,也就是创业情感(Cardon等,2012)。创业情感贯穿于创业整个过程,包括创业期望、创业激情、创业承诺等。创业者设立了创业目标和创业价值观后,对创业成功的期望越大,创业认同感越强(Cooper等,1988)。Miller(2011)通过对创业理论的梳理,认为创业承诺、创业激情和创业乐观都在不同程度上影响创业认同的构建,并且经过实证研究证明,创业承诺、创业激情、创业乐观与创业认同呈正相关关系。即使生存动机驱动的创业者从事创业活动是受到外部条件的驱动,常常不是个人愿望的表达,更可能希望在创业生涯后期回归到挣钱的工作。然而,如果个体通过创业活动过上满意的生活,则迫于生计的创业动机对创业的负面感知将减弱,对创业活动的认同相应增强(Kautonen和Palmroos,2010)。

4.工作经历。工作经历的丰富程度,是否从事过与创业行业相关的工作以及工作年限长短决定创业的行业选择、时机选择。McCormick和Wahba(2001)通过对埃及的海归创业者进行研究,揭示国外就业经历以及工作积蓄和创业活动之间的关系,并通过计量模型得出:创业者在国外工作的时间越久,学习新的技术和管理理念,并随着经验积累的增加,对创业的认同感越强烈,回到国内成为创业者的可能性越高;同时,创业者选择创业的行业与创业前工作的行业一致或者接近,投资者更信任创业者,更愿意为企业投资,从而,创业者的自我认可度也将提高。此外,是否从事过管理工作、是否有创业经历均影响创业者创业认同的构建(McMullan和Kenworthy,2015)。其中,Obschonka等(2014)基于实证研究发现,已经从事创业活动的个体可能表现更强的创业自我认同。

(二)创业环境创业者的理想和抱负是通过与所创企业内外部相关人员的互动来实现的,从而能够解释为什么一些人而不是其他人成为创业者的网络联系会影响创业认同(Hoang和Gimeno,2005)。具体来说,网络联系(即创业环境)对创业者的创业认同起着潜移默化的影响。纵观过去的研究,影响创业认同的网络联系主要包括代际关系、同群效应、家庭环境、社会环境。

1.代际关系。研究学者越来越关注代际关系和创业行为之间的联系(Cohen和Musson,2000;Ram,2000;Peterson和Meckler,2001)。随着科技进步和社会变迁,新一代创业者认为自己无论是在创业思想、创业动机还是在创业行为方面,都与老一代创业者是不一样的,从而形成的代际冲突会影响新一代创业者构建创业认同。新一代创业者由于寻求刺激、冒险和自由的生活方式,从而将创业视为一个自我展示和自我证明的平台(Ram,2000)。同时,新一代创业者更认可高新技术行业或者服务业的创业活动,而老一代创业者大多认可在传统制造业开展创业(Peterson和Meckler,2001)。由于这两者的区别,新一代创业者在不同的创业行业,对创业认同有着不同的标准,也与老一代创业者进行比对,建立独特的自我认同(Cohen和Musson,2000)。

2.同群效应。创业者通过社交、正式或者非正式关系接触的创业群体(简称同群),对整个创业过程有着重要的影响(Birley,2000)。尤其是创业认同是创业者个体社会化的结果,创业同伴对个体的创业倾向有积极影响。首先,同群交往可以推动创业资源的获得,比如创业资金和劳动力(Gompers等,2005;Michelacci和Silva,2007;Mobius和Szeidl,2007)。其次,社会网络或者非正式的商业联系人可以为创业者提供信息、创业机会和识别风险,减少交易成本和创业风险的不确定性(Grabher,2006;Klepper,2001)。最后,同群交往为创业者提供心理支持,缓解创业压力(Darity和Goldsmith,1996)。因此,同群效应对个体构建创业认同产生积极的影响,尤其在个人主义文化的国家,同伴影响的强度更加明显(Falck等,2012;Obschonka等,2012)。

3.家庭环境。家庭环境对创业认同的影响主要体现在榜样示范和资源支持两个方面。其一,家庭环境会潜移默化地影响子女的创业认同。家庭环境对创业决策自我效能具有预测作用,其中母亲作为职业员工受雇佣于某个组织与子女的创业认同是积极相关的,父亲作为职业员工受雇佣于某个组织对子女的创业认同会产生负面影响(Babalola,2010)。Obschonka等(2014)也发现自主创业的父母亲对子女的创业认同产生积极影响。如果家庭注重学业成绩和工作上的成功,则个体有更高的信心做出创业决策;如果个体经常在家庭中感到冲突和矛盾的存在,则会降低个体进行创业决策的信心(Hargrove等,2005)。其二,家庭通常是创业资源的主要来源之一,尤其是资金和劳动力。在创业初期,家庭给予创业者物质和精神的全力支持,可以显著提高创业者的创业认同感,反之则会降低创业者的创业认同感。当然,家庭在对创业方面也存在认同冲突。Shepherd和Haynie(2009)基于认同冲突理论和社会认同理论,以家族企业的创业者为例,建立了创业认同冲突解决机理模型。当创业者发现潜在创业机会,产生创业冲动,但是创业愿景和家庭认同不一致时,就产生了创业认同冲突。创业者为了创业行为能如愿发生,就会构建创业认同。创业者把当前的认同冲突与以往的家庭冲突进行比较,运用谈判能力消除认同冲突,构建家庭与企业愿景一致的认同,获得家庭对创业者经济和精神的支持,从而巩固已有创业认同,最终产生创业行为。

4.社会环境。创业的社会环境支持包括行业市场情况、政策支持、创业氛围等。其一,创业者选择市场前景越好的行业创业,其创业认同感越强。Cooper等(1988)对美国来自不同行业的2994个创业者实施问卷调查,统计结果显示:行业发展状况对创业者创业认同的构建影响较大,大多数创业者愿意在效益比较好的行业创业,且更容易获得家庭的支持,更受投资者的青睐。其二,创业者获得的政策支持力度越大,创业认同感越强烈。初创企业面临变幻莫测的市场环境和巨大的经营管理压力,创业者的自我效能感受外界刺激的影响较大,积极的创业支持政策总是能够刺激创业者发挥最大效能,创业者自我意识得到强化(Minniti,2008)。同时,政府的政策支持,包括税收优惠、政策扶持、培训补贴等都代表政府对创业企业和创业者的肯定性评价,创业者的创业认同感将得到社会环境的强化(Mason和Brown,2013)。其三,创业氛围越浓烈,创业认同感越易构建,且保持时间更长。无论是公开还是私下的创业教育和培训,对于创业者来说,尤其是年轻创业者,无疑都是在心理上筑建了创业认同的根基,创业者更易于接受创业作为职业(Roxas 等,2007)。在一些小微企业较多的地区(城市),创业者随处可见,由于社会同化的效果,创业者会越来越多,创业认同感随着小微企业的增加而增强,尤其是农民创立的小微企业或者小微作坊,其创业认同感维持时间最长(Vesala 等,2007)。由于文化通过对信念、动机和行为的影响,可以放大或者减缓政策制度和经济条件对创业活动的影响,因此能够进一步增强或削弱创业认同(Schjoedt,2009)。当然,以上因素是一个大集合,任何一个要素的变化,都将影响创业者创业认同的构建以及认同维系的时间(Falck等,2012)。

四、创业认同的构建机制创业身份是个体在与创业环境的互动中形成的,并且随时间可能发生变化。因此,创业认同并非天生具备和一成不变的,而是不断被建构、解构和重构的。鉴于创业认同的新颖性和特殊性,部分研究聚焦于“创业认同从何而来”的探索,试图揭示创业认同的构建过程。归纳起来,创业认同构建过程存在信息论和差异论两种观点。

信息论认为,创业认同取决于个体与创业环境之间的互动,把创业个体的价值观和目标同创业所需要的价值观和目标结合起来,降低个体在创业过程中的不确定性。这些信息包括形象性信息(社会对创业的评价,例如创业成功人士的宣传)和说服性信息(创业活动本身的信息,例如创业带来更多的自由、可观的经济收入),可以引起创业认同。创业叙事认同和老生常谈为理解创业认同建构提供了工具(Down和Warren,2008),其中敘事认同是个体自我内化、演进及整合形成认同的方式(曾文志,2013);抱负型创业者使用的老生常谈包括风险、抱负、成长和控制,是创造创业自我认同的重要因素(Donnellon 等,2014)。Foss(2004)通过一系列创业者的自我描述,研究创业者生活经历、文化背景和创业认同构建的关系,建立了描述人生经历与创业认同关系的理论框架:(1)成长、教育和社会化;(2)教育和工作的选择;(3)工作与创业的选择;(4)成为创业者;(5)改变的需要(企业发展战略调整)。创业中老生常谈的主题能够通过创业教育或创业学习影响个体的创业认同。创业教育是为人生开创更大的发展空间做好准备,除了创业知识和技能的获取之外,也应该包括创业认同的开发。尤其是基于行动的创业教育(或创业学习)能够带来“我想成为谁”的思考和实施这一愿望的认同建构(Hytti,2003;Rae,2006;Pittaway和Thorpe,2012)。总体来说,创业叙事认同和老生常谈从中体现了后结构主义和后现代主义的趋势。

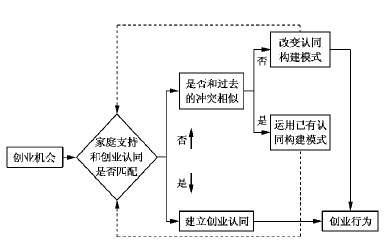

差异论认为,创业认同是一个由异到同的历程,需要透过差异和冲突完成认同构建,包括比较、类属、辨别和定位过程。创业涉及角色转变,个体适应创业者角色需求是有挑战的,并需要把新角色整合到总体自我概念之中(Mathias和Williams,2014)。从差异论视角来说,创业认同的构建存在“长袜子皮皮”模式(即《长袜子皮皮》作品中,主人公皮皮统领属于自己的世界,拥有任何场面的控制能力、独特的价值观和独特的人生态度)和“爱丽丝梦游仙境”模式(即《爱丽丝漫游仙境》电影中,居民们赋予迷茫的爱丽丝崇高使命,爱丽斯被迫带领大家结束红桃皇后的邪恶统治,恢复昔日仙境)(Bjursell和Melin,2011)。其中,前者表示基于创业认同的有意识选择、驱动和激励,是创业者主动构建创业认同,属于“内生”模式;后者表示个体被外界赋予创业角色而最终被迫成为创业者,是创业个体的被动响应,属于“外推”模式。这两种模式体现了创业认同构建的两种思路:自内而外和自外而内。事实上,自内而外或者自外而内如孪生兄弟一般,从一开始就是双向构建和相伴而生的。创业认同的构建需要个体内部特征作为基础,以外部资源作为支撑,个体内部和外部环境交互作用,才能不断巩固创业认同(Shepherd和Haynie,2009)。Shepherd和Haynie(2009)描述了家族企业创业者自内而外和自外而内主动构建创业认同的过程,如图1所示。具体就是,在创业机会来临时,当家庭支持和创业者的创业认同相一致时,创业者运用以往的认同构建模式构建创业认同;当家庭支持与创业认同不匹配时,创业者理性判断不匹配是否和过去的冲突相似,相似则采用已有冲突解决模式,否则便重新构建冲突解决模式,从而达到家庭支持与创业认同匹配的效果。

|

| 资料来源:Shepherd和Haynie(2009)。 图 1 家族企业创业者的创业认同构建过程 |

创业认同作为预测创业者推进创业活动和实现创业目标的重要变量,正在被越来越多的学者关注。归纳起来,创业认同的影响效应主要通过直接效应对创业者的态度、情感和行为产生深刻影响,进而促进创业者的创业成功;后来又有部分研究揭示创业认同如何调节社会环境和创业行为之间的关系。在结果效应研究中,主要涉及创业意愿、创业激情和创业成功(即成功的企业创办行为),分别对应创业者的态度、情感和行为。

(一)创业意愿目前,有关创业认同对创业意愿影响效应的研究主要从直接效应和间接效应两个方面着手。第一,创业认同能够对创业意愿产生直接效应。创业者根据自己的理解和情感而行动,驱动创业的源泉就是个体创业者的内心状态与他所构建的现实和身份(Karp,2006)。Kim等(2014)通过实证研究证明,创业认同能够在个人经验、家庭创业者(替代学习,即通过观察他人的创业行为和注意其行为的后果而学会创业行为的过程)和社会支持(社会说服,即来自社会的鼓励或反馈)对创业意愿的影响中发挥中介作用。第二,创业认同能够通过自我验证感或创业身份渴望的中介作用对创业意愿产生间接效应。根据认同控制理论,创业认同激发创业者自我验证的欲望,是创业者参与创业活动的重要激励因素。任何个体本身具有自我一致性,较强的自我验证欲望往往使个体不断增强创业的自我概念,以增强自我稳定感和控制力(Burke,2004)。一致和连续的自我概念,会促使创业者有效处理与自己和周围环境有关的事务,投入到创业活动之中(Erez和Earley,1993)。同时,自我验证感有利于个体建立自尊,相反,缺乏自我验证容易导致低效率、困惑和失败(Burke,2004;Stets,2004)。Murnieks和Mosakowski(2007)通过对225名在校大学生和63位创业者的调查,也证实了创业认同能够驱动创业者产生自我验证的欲望,同时,创业者不断整合创业身份和创业角色,巩固创业者发生创业行为的自我意识。作为个体创业认同的重要基础,创办人的创业者角色感知也是解释创业认同和创业活动之间联系的重要因素。此外,创业身份渴望既与创业意愿相关也对创业行为产生影响。一方面,个体的创业身份愿望与创业意愿形成正相关(包建华等,2013)。创业者身份渴望强度是与个体自我描述和创业角色感知的匹配程度紧密相关的,个体的自我感知和创业角色感知之间一致性越高,创业者身份渴望越强,进而带来投入创业活动的可能性越大(Farmer等,2011)。另一方面,身份渴望强度甚至能够预测发现和探索行为,先前创业经验调节身份渴望和探索行为之间的关系(Farmer等,2011)。第三,创业认同能够通过发挥调节效应对创业意向产生间接影响。Obschonka等(2014)通过实证研究发现:创业自我认同能够调节创业态度、社会标准和行为控制感对创业意向的影响。这些发现有利于我们理解如何推动从创业梦想向创业活动发展。

(二)创业激情日益复杂的环境不确定性导致创业风险倍增,从而创业者在创业过程中持续保持创业激情是至关重要的。越来越多的学者认识到创业激情对新创企业的成长(Baum和Locke,2004)以及投资者的投资决策(Chen等,2009)有积极影响。创业激情如此重要的主要原因在于其能够激发创业动机,并且能够激发个人通过试验和坚持战胜创业过程中的磨难,完成困难的任务(Murnieks等,2014)。部分学者发现,创业认同能够影响创业激情,进而提升创业自我效能感。例如,Murnieks等(2014)调查了221名创业者,通过数据建模,发现创业者在创业过程中对自我身份的认同程度越高,创业激情就越高,同时创业激情和创业自我效能正相关。

(三)创业成功创业认同不仅带来创业的内在积极体验,更能带来客观的创业成功(Audretsch,2009;Hoang和Gimeno,2010)。首先,创业认同能够激发更多的创业行为。不但创业行为受到创业者在创业活动中如何定义自我身份的影响,而且创业认同能够通过促进创业者在角色尝试中坚持不懈从而促进创业者角色的转变。McGrath和MacMillan(1992)基于9个国家700名创业者的调查发现:创业行为确实源自一套普遍的创业信仰。Karreman和Alvesson(2001)归纳创业认同有两大关键影响:(1)创业认同是决定创建企业、开始创业生涯的催化剂;(2)创业认同使创业者从早期的稳定就业人员转向为承担风险建立新公司的人。其次,创业认同也是创业成功的关键变量(Miller,2011)。创业成功是个体在创业职业生涯经历中积累的成就、学识和结果(Lau,2002),包括认知能力、资源获取和配置能力的成长(Wright和Stigliani,2013)。一方面,创业认同度直接影响创业机会的判断、创业者的决策和执行。根据角色认同理论,个体的创业者角色认同度高,则他就会更多地站在创业者的角度去思考问题,表现出更多的创业行为和创业投入。低认同的个体可能从事有限的搜寻活动,最终变得不活跃(Hoang和Gimeno,2005)。Nielsen和Lassen(2012)发现:认同构建是效果推理过程中重要的活跃部分,影响创业者的行为方式和决策方式。另一方面,创业认同能够促进个体积极应对变化、增强对创业环境的适应性,以及提高个体在创业过程中的主观成功(Shepherd和Haynie,2009)。角色认同对创业者的认知有重要影响,创业者认知显著影响新创企业的成长模式(Mathias和Williams,2014)。总之,创业认同不但能直接影响创业成功,而且也能通过激发创业行为的中介作用间接对创业成功产生影响。

六、整合模型与未来研究展望(一)整合模型

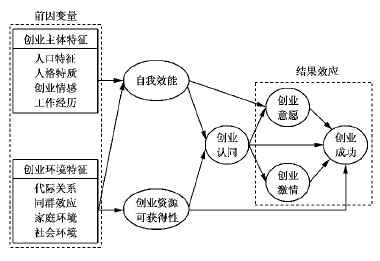

创业认同理论属于创业行为学的范畴,在实践和理论上对于创办企业、创业者成长具有重要指导价值。学者们从不同的视角对创业认同的前因后果进行了初步的探索,但是研究结论比较零散,创业认同的作用过程本身还是一个未能完全打开的“黑箱”。为此,本文整合创业认同的相关研究结论,构建创业认同前因后果作用机理的系统模型(如图2所示)。

|

| 图 2 创业认同的前因后果作用机理整合模型 |

第一,根据班杜拉的自我效能理论,创业主体(个人或团队)特征对创业主体自我效能起着基础性作用;创业环境特征不但能够为创业主体提供创业所需的资源支持,而且通过替代榜样、口头说服和唤醒等能够提升创业主体的自我效能。第二,根据现有研究结论,自我效能和创业资源可获得性进一步积极影响创业认同。第三,根据计划行为理论,创业认同(行为态度)和自我效能(知觉行为控制)决定创业意愿。第四,根据工作资源—需求模型,创业资源的可获得性不但能够直接促进创业成功,而且通过创业认同间接对创业成功产生影响。创业认同不但能够直接影响创业成功,也能通过激发创业主体的创业意愿和创业激情,间接致使创业行为的发生,最终促进创业成功。

根据整合模型,可以得到以下管理启示:

1.以增强自我效能来提升创业认同。创业教育者和培训机构及类似组织可以通过讲故事、榜样示范、经验式学习(如参加企业创办实验活动),使潜在创业主体更多地了解有关成功创业者和不成功创业者的案例,唤醒和提升个人或团队的创业自我效能。鼓励自我效能高的个人或团队认识自己与创业者的相似度,增强创业认同,激发他们成为创业者的兴趣(包括创业意愿、创业激情),展示更多的创业行为,最终实现创业成功。

2.以扩大创业支持提升创业认同。根据工作需求—资源模型,个人或团队越来越多地通过创业来展现自我独特性,获得的创业工作资源包括自治、独立、工作多样化、反馈、学习机会,但是创业工作需求包括情感负荷、量的工作负荷、任务复杂性、时间需要、不确定和风险、责任(Dijkhuizen等,2014)。如果缺少创业所需的工具性支持(如信息、资源及培训等)和情感性支持,他们的创业进程无疑会受到不利的影响,这将最终导致创业主体产生挫折感,减弱对创业的认同度。因此,需要通过世代、家庭、同伴甚至整个社会来构建创业社会支持网络,增强创业职业资源和降低创业职业需要,才能真正提升创业主体对创业活动的认同。

3.构建持续的创业认同才能促进创业成功。虽然关注创业认同有助于理解和预测创业行为,但是创业认同作为一种认知结构,主要通过创业意愿和创业激情对创业成功产生影响。创业是一场持久战,创业意愿和创业激情却是动态的、不稳定的,随着时间推移可能会泯灭。因此,创业认同关键在于提高创业主体对创业文化的情感认同,而非认知认同,才能从内心深处形成对创业事业的真正认同,进而促进创业成功。

(二)未来研究展望国内外对创业认同的相关研究还处于起步阶段,但发展前景广阔。未来有必要从以下方面开展理论与实证研究:

1.开发创业认同的测量量表。以前研究多为通过创业者的传记访谈或者故事叙述来测量创业认同(Cohen和Musson,2000;Cope和Down,2010),但是这种测量可能是不准确的(Kaperová和Kitching,2014)。创业者善于运用鼓舞人心的语言描述创业前景,从而创业者在语言叙述时可能有意识地运用同质化原则来引发潜在创业合伙人的共鸣,通过传递错误的信息诱导投资者或者合伙人参与合作和投资新创企业,达到创业者的个人愿望。因此,仅仅根据创业者语言描述难以判断信息的真假,进而难以真实评价创业者的创业认同。Kaperová和Kitching(2014)认为应该将创业认同的测量分为语言和非语言的测量环节,尽可能将这两个环节的测量具体化。因为语言影响行为,将语言和非语言的测量转化为行为测量,比如创业者的动作、姿势、手势、表情等,这些将影响创业者在整个创业活动中的自我定位、决策和执行等,体现了外显性行为背后的认知和态度。总之,目前对创业认同的测量主要采用自传、半结构化访谈和行为观察,这些方法难以量化创业者创业认同的相对强弱。虽然Obschonka等(2014)采用量表来测量创业自我认同,但所采用的三个条目的信度不高(0.70)。正是由于定量测量工具的缺失,创业认同前因后果的相关实证研究比较欠缺。用定量的方法对创业认同进行分析和研究,就必须要有能够反映创业认同本质的测量工具。因此,今后需要采用访谈和调查问卷法提炼创业认同的内容维度,并期望借鉴组织认同和职业认同的测量工具,编制一个创业认同测量问卷,为开展实证检验各影响因素对创业认同的作用效应和创业认同影响创业行为、创业绩效的关联提供前提条件。

2.比较研究不同创业群体如何构建创业认同。根据当前经济、政治、文化、社会环境的不同而探讨创业认同的构建,才有可能揭示创业者构建创业认同的一般规律(Cohen和Musson,2000)。现有研究主要基于特定国家或地区、特定性别(如女性创业者)、特定创业企业背景(如家族企业)展开创业认同的构建剖析,很少涉及不同创业群体在创业认同构建方面的比较研究。今后可以开展不同创业群体如何构建创业认同的比较研究。例如,女性和男性创业者如何构建创业认同的比较,经济发达国家(或地区)与经济欠发达国家(或地区)的创业者如何构建创业认同的比较,生存驱动型创业者和机会驱动型创业者如何构建创业认同的比较。

3.采取长期追踪研究揭示创业认同的双刃剑效应。任何事物都有两面性,创业认同对创业活动产生的影响既有积极的一面也有消极的一面。虽然创业认同对创业意愿、创业激情、创业成功等产生的积极影响已被分散在相关实证研究中证明,但是鲜有研究揭示创业认同的消极作用。因为创业认同过度可能走入另一个极端,产生创业自负心理、创业倦怠、创业者沉迷于暂时的创业成功,这些可能会导致新创企业错误决策。同时,创业认同是动态的,在创业过程中不断形成、实现、发展(Fletcher,2003)。因此,未来需要采取尝试长期追踪研究,从积极和消极两方面检验创业认同的结果效应,动态揭示创业认同在整个创业过程中的变化和形成机理。

4.剖析团队创业背景下的创业认同规律。目前关于创业认同的研究主要集中在个体层面,但是随着团队创业现象大量涌现,创业团队的集体创业认同和团队成员的个体创业认同理应得到更多的关注。创业成功通常依赖创业团队集体理解外部环境,评估可能行为的影响,分配角色和资源,并且集体认知中介个体认知对所创企业行动和绩效的影响(West,2007)。因此,集体创业认同对团队创业的成功是至关重要的。那么,集体创业认同受哪些因素影响及如何构建是未来需要探索的。另外,虽然成员加入创业团队的主要动机是寻求资源和人际吸引(Forbes,2006),但是团队成员的个体创业认同是存在差异的。鉴于整体和部分之间既存在差异又存在联系,那么成员的个体创业认同和团队的集体创业认同之间是如何传导的,也必将成为创业认同研究领域的重要内容之一。

| [1] | Alvesson M,Ashcraft K L and Thomas R.Identity matters:Reflections on the construction of identity scholarship in organization studies[J].Organization,2008,15(1):5-28. |

| [2] | Babalola S S.The role of socio-psychological capital assets on identification with self-employment and perceived entrepreneurial success among spilled professionals[J].Journal of Small Business & Entrepreneurship,2010,23(2):159-172. |

| [3] | Bönte W,Falck O and Heblich S.The impact of regional age structure on entrepreneurship[J].Economic Geography,2009,85(3):269-287. |

| [4] | Bowen D D and Hisrich R D.The female entrepreneur:A career development perspective[J].The Academy of Management Review,1986,11(2):393-407. |

| [5] | Burke P J.Identities and social structure:The 2003 Cooley-Mead award address[J].Social Psychology Quarterly,2004,67(1):5-15. |

| [6] | Cardon M S,et al.The nature and experience of entrepreneurial passion[J].Academy of Management Review,2009,34(3):511-532. |

| [7] | Chen X P,Yao X and Kotha S.Entrepreneur passion and preparedness in business plan presentations:A persuasion analysis of venture capitalists' funding decisions[J].Academy of Management Journal,2009,52(1):199-214. |

| [8] | Cohen L and Musson G.Entrepreneurial identities:Reflections from two case studies[J].Organization,2000,7(1):31-48. |

| [9] | Donnellon A,Ollila S and Middleton K W.Constructing entrepreneurial identity in entrepreneurship education[J].The International Journal of Management Education,2014,12(3):490-499. |

| [10] | Down S and Reveley J.Generational encounters and the social formation of entrepreneurial identity:"Young guns" and "old farts"[J].Organization,2004,11(2):233-250. |

| [11] | Down S and Warren L.Constructing narratives of enterprise:Clichés and entrepreneurial self-identity[J].International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research,2008,14(1):4-23. |

| [12] | Falck O,Heblich S and Luedemann E.Identity and entrepreneurship:Do school peers shape entrepreneurial intentions?[J].Small Business Economics,2012,39(1):39-59. |

| [13] | Farmer S M,Yao X and Kung-Mcintyre K.The behavioral impact of entrepreneur identity aspiration and prior entrepreneurial experience[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2011,35(2):245-273. |

| [14] | Fauchart E and Gruber M.Darwinians,communitarians,and missionaries:The role of founder identity in entrepreneurship[J].Academy of Management Journal,2011,54(5):935-957. |

| [15] | Fletcher D.Framing organizational emergence:Discourse,identity and relationship[A].Steyaert C,Hjorth D.New movements in entrepreneurship.Cheltenham,UK:Edward Elgar,2003:125-142. |

| [16] | Haynie J M,Shepherd D A and McMullen J S.An opportunity for me? The role of resources in opportunity evaluation decisions[J].Journal of Management Studies,2009,46(3):337-361. |

| [17] | Hoang H and Gimeno J.Becoming a founder:How founder role identity affects entrepreneurial transitions and persistence in founding[J].Journal of Business Venturing,2010,25(1):41-53. |

| [18] | Hytti U.New meanings for entrepreneurs:From risk-taking heroes to safe-seeking professionals[J].Journal of Organizational Change Management,2005,18(6):594-611. |

| [19] | Jones R,Latham J and Betta M.Narrative construction of the social entrepreneurial identity[J].International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research,2008,14(5):330-345. |

| [20] | Kašperová E and Kitching J.Embodying entrepreneurial identity[J].International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research,2014,20(5):438-452. |

| [21] | Kautonen T and Palmroos J.The impact of a necessity-based start-up on subsequent entrepreneurial satisfaction[J].International Entrepreneurship and Management Journal,2010,6(3):285-300. |

| [22] | Lounsbury M and Glynn M A.Cultural entrepreneurship:Stories,legitimacy and the acquisition of resources[J].Strategic Management Journal,2001,22(6/7):545-564. |

| [23] | Murnieks C Y and Mosakowski E.Who am I? Looking inside the "entrepreneurial identity"[J].Frontiers of Entrepreneurship Research,2007,27(5):1-14. |

| [24] | Murnieks C Y,Mosakowski E and Cardon M S.Pathways of passion identity centrality,passion and behavior among entrepreneurs[J].Journal of Management,2014,40(6):1583-1606. |

| [25] | Nadin S.Entrepreneurial identity in the care sector:Navigating the contradictions[J].Women in Management Review,2007,22(6):456-467. |

| [26] | Navis C and Glynn M A.How new market categories emerge:Temporal dynamics of legitimacy,identity and entrepreneurship in satellite radio,1990-2005[J].Administrative Science Quarterly,2010,55(3):439-471. |

| [27] | Patzelt H and Shepherd D A.Negative emotions of an entrepreneurial career:Self-employment and regulatory coping behaviors[J].Journal of Business Venturing,2011,26(2):226-238. |

| [28] | Schjoedt L.Entrepreneurial job characteristics:An examination of their effect on entrepreneurial satisfaction[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2009,33(3):619-644. |

| [29] | Shepherd D and Haynie J M.Family business,identity conflict and an expedited entrepreneurial process:A process of resolving identity conflict[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2009,33(6):1245-1264. |

| [30] | Smith I H and Woodworth W P.Developing social entrepreneurs and social innovators:A social identity and self-efficacy approach[J].Academy of Management Learning & Education,2012,11(3):390-407. |

| [31] | Vesala K M,Peura J and McElwee G.The split entrepreneurial identity of the farmer[J].Journal of Small Business and Enterprise Development,2007,14(1):48-63. |

| [32] | Warren L.Negotiating entrepreneurial identity-communities of practice and changing discourses[J].The International Journal of Entrepreneurship and Innovation,2004,5(1):25-35. |

| [33] | 包建华,方世建,刘强强.身份感知构念下创业动机对创业行为影响研究[J].中南大学学报(社会科学版),2013,(6):79-85. |

| [34] | 黄攸立,薛婷,周宏.学术创业背景下学者角色认同演变模式研究[J].管理学报,2013,(3):439-443. |

2015, Vol. 37

2015, Vol. 37