文章信息

| 外国经济与管理 2015年37卷第9期 |

- 王雁飞, 林星驰, 张静茹

- Wang Yanfei, Lin Xingchi, Zhang Jingru

- 组织中的时间侵占行为研究进展述评

- A Literature Review of Time Banditry Behavior in Organizations

- 外国经济与管理, 2015, 37(9): 45-56, 79

- Foreign Economics & Management, 2015, 37(9): 45-56, 79.

-

文章历史

- 收稿日期: 2015-03-22

2015第37卷第9期

与组织其他类型的资产一样,时间也是组织的重要资产,是组织向员工支付报酬用于组织生产工作的时间的总和。这种资源对于组织来说,不仅宝贵、有限,而且具有不可再生性。但是在现实中,时间侵占行为(time banditry behavior)在组织中非常普遍。因此,如何有效地管理组织的时间资源,使组织能够利用有限的时间资源创造出更多的经济与社会效益,成为每一名组织领导者与管理者必须思考的重要问题。尽管时间侵占行为是一个较新的概念,但是时间侵占现象长期以来在组织中一直存在。2005年美国薪酬在线(America Online and Salary)通过对10 444名员工的调查发现,每名员工平均每天浪费的工作时间高达25%(Malachowski,2005)。Griffiths(2010)的调查也表明,英国企业的员工每天在工作中花费的非工作平均上网时间为57分钟。美国薪酬网(Salary.com)2014年的调查也表明,高达89%的员工承认有浪费工作时间的行为(比2013年的调查结果高出20%),平均每名员工每天浪费的工作时间有将近1.5小时,其中约有25%用于随意浏览网页(Finweek,2014)。虽然时间侵占行为降低了组织时间资源的利用效率,但是在大多数情况下,这种行为对企业组织所造成的破坏并不明显,所造成的损失也难以观测和量化,因此长期以来这种行为并未受到组织的重视(Henle等,2010;Martin等,2010)。但是,随着互联网和通讯技术的蓬勃发展,时间侵占行为的表现形式越来越多样化,发生的频率也在不断提高,对组织产生的负面影响也越来越大。如果组织对时间侵占行为缺乏有效的管理与控制,这种行为很可能在组织中不断扩散、愈演愈烈,长远来看会对组织的生存与发展产生不利影响。考虑到时间侵占行为对员工、团队、组织及社会的影响,加强员工时间侵占行为研究,对组织中的时间侵占行为进行有效预测、管理与控制,成为学术界与实务界需要解决的重要问题。然而,目前国内关于时间侵占行为的研究尚不多见,相关研究也有待开展。本文试图在对国外相关文献进行研究的基础上,对时间侵占行为的概念、理论解释、结构测量、影响因素和影响效应进行探讨,并对该领域研究存在的问题进行分析,对未来研究方向进行展望,以期为国内的相关研究和管理实践提供启示。

二、时间侵占行为的概念与理论解释 (一)时间侵占行为的概念时间侵占行为也被称为时间浪费行为(time waste behavior)或时间偷盗行为(time theft behavior),最早由Ketchen等人在2008年提出,后来Martin等人(2010)将时间侵占行为定义为员工在工作时间从事未经批准的与工作无关活动的行为,随后,时间侵占行为开始引起学术界的关注。尽管时间侵占行为概念提出的时间不长,但是关于时间侵占行为的研究最早可以追溯到20世纪初,科学管理创始人泰勒(Taylor)在其研究中就发现,员工在工作中存在有意放慢工作进度的怠工行为;霍桑实验(Hawthorne experiment)发现,群体中不合理的规范同样会诱发员工的时间侵占行为。尽管时间侵占现象早已为人们所熟知,但是长期以来,时间侵占行为并未被作为一个独立的概念来研究,而是包含在其他的理论或概念中,例如,Gruys和Sackett在2003年首次将时间侵占行为纳入反生产行为(counterproductive work behavior),并将其作为一个维度来研究。同时,非伦理行为(unethical behavior)、怠惰行为(withholding effort)等理论概念也将时间侵占行为作为其重要的组成部分。随着电脑和互联网的普及,一些新形式的时间侵占行为,例如工作场所互联网偏差行为(Zoghbi,2006)、无关工作的电脑滥用行为(Bock等,2009)等,开始成为时间侵占行为研究的重要内容。

对于什么是时间侵占行为,目前学术界尚未形成一致的看法。文献研究表明,目前时间侵占行为概念的界定主要有三种视角:(1)社会学视角,倾向于从道德准则、伦理规范以及社会影响等角度来界定时间侵占行为。社会学视角认为,时间侵占行为是员工在社会利益分配感知、社会惰性以及社会公平感知等因素的驱动和影响下,于工作期间故意违反道德准则从事不能为组织所接受的、与工作无关活动的行为(Henle等,2010),它是一种对组织来说代价高昂的员工非伦理行为(Ketchen等,2008),例如员工在团队作业时的搭便车行为。2011年美国伦理资源中心(Ethics Resource Center,ERC)明确指出,时间侵占行为是员工对组织实施的个人不端行为。(2)经济学视角,主要从成本与收益角度来界定时间侵占行为。Malachowski(2005)认为,时间侵占行为是指员工在工作时间处理私人事务进而给组织带来巨大经济成本的行为,这种行为能让员工实现个人利益的最大化,却会增加组织的运营成本,损害组织的利益。(3)组织行为学视角,主要从个体的认知评价因素出发来探讨时间侵占行为的产生。组织行为学视角认为,时间侵占行为是员工针对组织时间资源的一种特殊的偷盗行为,主要是由员工消极的工作态度、过大的工作压力、不公平感知、工作无聊或工作空闲等因素诱发的(Spector和Fox,2002;Ketchen等,2008;Martin等,2010;Brock等,2013;Klotz和Buckley,2013)。可以看到,尽管研究者的研究视角不同,但是他们对时间侵占行为的描述非常相似,都认为时间侵占行为是一种员工侵占组织时间资源进而影响组织工作进度、效率或效果的行为,这种行为可能是有意识的也可能是无意识的,可能是主动的也可能是被动的。

(二)时间侵占行为的性质从时间侵占行为的概念来看,时间侵占行为显然属于消极的规范外行为,与反生产行为、非伦理行为和怠惰行为等类似,也是由员工实施的通常具有明确的目标指向并且会对组织或组织内其他成员造成不同程度负面影响的不道德行为。具体来说,时间侵占行为与这些概念还有一些区别(参见表 1)。除此以外,时间侵占行为的消极作用更具有间接性和潜在性,在短期内对组织的负面影响比较轻微。

| 概念 | 定义 | 行为内容 | 行为目标 | 行为意图 | 判定标准 | 影响程度 |

| 反生产行为 (counterproductive work behavior) |

员工故意违反组织重要规范进而对组织或者组织内其他成员造成损害的行为(Gruys和Sacktt,2003;Bowling和Gruys,2010) | 信息滥用、偷窃、资源和时间滥用、低出勤率、财物破坏、工作低质等 | 指向组织/指向他人 | 意图性 | 违反组织制度规范 | 严重/潜在损害 |

| 非伦理行为 (unethical behavior) | 由员工实施的违背其他员工所接受的(社会)道德准则的故意行为(Kaptein,2008;Kish-Gephart、Harrison和Trevino,2010) | 虚报绩效、恶意怠工、收受回扣等 | 指向组织/指向他人 | 意图性/非意图性 | 违反一般社会伦理规范 | 严重/潜在损害 |

| 怠惰行为 (withholding effort) | 员工在工作中故意降低生产的质量和产量的行为(Kidwell和Robie,2003;Lin和Huang,2010) | 社会惰化、搭便车、工作忽视、偷懒 | 指向组织 | 意图性 | 没尽全力工作、行为后果不佳 | 真实损害 |

| 时间侵占行为 (time banditry behavior) | 侵占或浪费组织的时间资源,从事与生产工作无关活动的行为(Martin等,2010;Brock等,2013) | 故意请假、迟到怠工、工作时间玩游戏、收发个人邮件等 | 指向自身 | 意图性/非意图性 | 工作时间处理非工作事务 | 轻度/潜在损害 |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | ||||||

根据伦理学的观点,尽管知识与技能占据了当今社会人们的主要生活空间,但是伦理道德仍然是指导知识与技能的重要准则。从时间侵占行为的表现和结果来看,它显然是一种有悖伦理道德的自私自利的行为,是道德水平低下的体现。从经济学的视角来分析,时间侵占行为是一种道德风险行为或道德失范行为,这种行为的实质是在信息不对称的条件下,员工牺牲组织利益,追求个人利益最大化。另外,资源保存理论(conservation of resources theory)认为,员工在工作中可以利用的资源(时间、体力与精力)是有限的,如果员工在工作以外的任务上消耗过多资源,则其可用于工作的资源就会大大减少。可见,时间侵占行为不仅会压缩员工的有效工作时间、降低工作效率,而且可能对其他员工和组织造成负面影响。例如,个别员工的时间侵占行为会影响周围其他员工的工作效率和效果,组织也可能因此投入额外的人力、物力或财力,造成运营成本剧增。更为严重的是,这种行为还可能产生示范效应,对组织进一步产生负面影响。这些结论也得到众多实证研究的支持(Malachowski,2005;Ketchen等,2008;Bock和Ho,2009;Brock,2010;Martin等,2010;Coker,2011)。

尽管众多研究证明了时间侵占行为对组织和相关个体的消极影响,但是也有个别研究认为,时间侵占行为也可能存在积极作用。例如,它可以暂时缓解员工的工作压力和工作疲劳,有助于员工积蓄能量(Anandarajan和Simmers,2003),可以提高员工的忠诚度和工作满意感(Anandarajan等,2006),并且在提升员工工作绩效(Bock和Ho,2009)、增强团队凝聚力(Brock,2010)和增进团队人际关系(Coker,2011)等方面起着一定的作用。总体来看,尽管时间侵占行为可能存在某种积极作用,但大多数研究者还是认为时间侵占行为是一种对组织和组织中的个体有明显或潜在负面影响的不道德行为,需要得到有效的管理和控制。

(三)时间侵占行为的理论解释文献研究表明,关于时间侵占行为的理论解释主要有以下四个方面:

1.社会影响理论。社会影响理论(social impact theory)主要从压力视角来探讨时间侵占行为产生的原因,认为外部情境因素所引起的工作压力是导致时间侵占行为的关键因素,个体会根据所承受的压力来决定其努力程度,一般来说工作压力越大,个体的努力程度就越高,时间侵占行为发生的可能性也就越小。在特定的群体工作情境中,由于责任扩散的原因,个体自身所承受的压力较小,因此容易产生社会惰性或搭便车行为,时间侵占行为出现的概率就会增加。同样,如果个体感知到来自家庭方面的压力大于工作压力,那么时间侵占行为出现的概率也会增加。但是,社会影响理论过于强调时间侵占行为产生的外部情境因素,而忽略了这种行为产生的内在心理过程。

2.觉醒降低理论。觉醒降低理论(arousal reduction theory)关注的是时间侵占行为形成的内部动机因素,认为个体在工作过程中的觉醒水平与时间侵占行为有着密切的关系,并且这一关系会受到任务难度和任务参与程度的影响。一般来说,任务难度适中时个体的觉醒水平最高,时间侵占行为较少;个体的参与水平越高,觉醒水平就越高,时间侵占行为也就越少。如果任务难度进一步提高,则个体的参与度降低,觉醒水平也会下降,努力程度也随之降低,时间侵占行为出现的可能性就会增加(Ketchen等,2008)。此外,觉醒降低理论也指出,时间侵占行为一般发生在任务相对简单或参与程度较低的情境中。

3.努力的可缺省性。努力的可缺省性(dispensability of effort)视角强调团体性工作是导致时间侵占行为的重要因素。在团体性工作中,个体倾向于认为他们的努力对于群体的整体表现并不重要或无足轻重,于是选择降低努力程度,采取搭便车行为,进而表现出利己的时间侵占行为。有研究表明,如果团队的成功取决于表现最好的个体,能力差的个体就可能表现出时间侵占行为;反之,如果团队的成功取决于团队中表现差的个体,那么能力较强者则容易表现出懈怠行为和时间侵占行为(Hall和Buzwell,2013)。

4.努力比较及公平感知。努力比较(matching of effort)是公平理论的重要观点,公平理论认为个体的公平感是影响个体行为的重要因素。公平感来自于自身努力和收益与他人努力和收益的比较,当比较结果平衡时,个体的行为不会受到影响;反之,当比较的结果是自己吃亏时,个体则会降低努力水平,更容易表现出时间侵占行为。在组织中,个体在发现群体工作效率不高,或同事的工作动机或工作能力较低,特别是群体中搭便车行为普遍时,更容易表现出时间侵占行为。

三、时间侵占行为的结构与测量时间侵占行为的结构研究不仅有助于理解时间侵占行为的内涵,也有助于开发时间侵占行为的测量工具,从而为识别、研究和管理时间侵占行为提供有效框架。文献研究表明,时间侵占行为结构与测量方面的研究起源于20世纪80年代,但总体来说还不多。早在1983年,《ABA银行杂志》(ABA Banking Journal)就列举了时间侵占行为的13种表现形式,包括闲聊搭讪、长时间喝咖啡、经常接听和拨打私人电话、阅读畅销书或考试资料、经常使用洗手间、频繁喝水休息、发呆或做白日梦、苛求不必要的细节、提前准备下班、午饭时间太长、把周五当成周末来休息、假装生病请假休息和在办公室闲逛。后来,研究者又提出了6种时间侵占行为,包括非工作原因使用互联网、工作时间玩电脑游戏、未经批准长时间喝咖啡或吸烟休息、做白日梦、怠工和故意迟到(Gruys和Sackett,2003;Kidwell和Robie,2003)。此后,与互联网相关的时间侵占行为逐渐受到学术界的关注(Zoghbi,2006;Bock等,2009)。

时间侵占行为结构与测量的开创性研究当属Brock等人(2013)的研究,他们将时间侵占行为分为传统的时间侵占行为、与科技(电脑、互联网)相关的时间侵占行为和社交导向的时间侵占行为三个维度。其中,传统的时间侵占行为是指一般可观察到的员工侵占工作时间的行为,包括工作过程中休息过久或过于频繁、假装生病请假、迟到或者早退等;与科技相关的时间侵占行为是指在工作时间滥用电脑和互联网从事无关工作的活动,包括收发个人邮件、上网闲逛和网购等;社交导向的时间侵占行为是指员工利用工作时间进行私人社交活动,例如接听或拨打私人电话、与同事长时间闲聊、对领导阿谀奉承等。考虑到该分类的科学性与合理性,本研究以此为框架对时间侵占行为结构研究进行了整理(参见表 2)。从表 2可以看到,目前时间侵占行为结构方面的研究还不多,因此这方面的探讨将是该领域今后的重要研究内容之一。

| 研究者(年份) | 时间侵占行为的维度 | ||

| Brock、Martin和Buckley(2013) | 传统的时间侵占行为 | 与科技相关的时间侵占行为 | 社交导向的时间侵占行为 |

| Gruys和Sackett(2003) | 未经批准长时间喝咖啡或吸烟休息 | 出于非工作原因使用互联网、在工作时间玩电脑游戏 | |

| Kidwell和Robie(2003) | 做白日梦、怠工、故意迟到 | ||

| Bennett和Naumann(2004) | 偷懒、忽略工作 | 社会惰化、搭便车 | |

| Lee、Lim和Wong(2005) | 无关工作的电脑滥用行为 | ||

| Zoghbi(2006) | 网上闲逛、网聊、网购 | ||

| Bock、Park和Zhang(2009) | 无关工作的电脑滥用行为、网上闲逛 | ||

| Henle、Reeve和Pitts(2010) | 上班迟到、早退、频繁过度休息、在工作中做白日梦 | ||

| 资料来源:根据相关文献整理。 | |||

文献研究表明,目前研究者测量时间侵占行为的主要方法为问卷调查法(自我报告法),最为经典的测量问卷是Brock等人在2013年开发的时间侵占行为测量问卷(time banditry questionnaire,TBQ)。然而,采用自我报告法来测量时间侵占行为,其有效性有待进一步探讨,诸如自我报告偏差、社会称许性和共同方法变异之类的问题仍有待解决。尽管如此,由于工作中的时间利用行为与时间侵占行为的界限并不清晰,在很多时候时间侵占行为难以被观察与记录,实践中对员工时间侵占行为的认定并不容易,因此,自我报告法仍然是时间侵占行为的主要测量方法之一,而且其准确性与有效性在反生产行为研究中得到了很好的验证(Fox等,2007;Berry等,2011)。除了自我报告法以外,时间侵占行为还可以用实验研究法、上级评价法、观察法或客观数据对照比较法等方法来测量,但是目前这些测量方法的运用并不多。因此,在今后的研究中,时间侵占行为的测量方法有必要进一步创新和整合,开发有效的时间侵占行为问卷并对已有的问卷进行验证也将是今后研究的重要内容。

四、时间侵占行为的影响因素作为一种普遍存在于组织各层面活动中的行为,时间侵占行为有很多影响因素,主要可以分为个体、工作和组织三个层面。

(一)个体层面1.人口统计学因素。人口统计学因素在一定程度上可能影响员工的时间侵占行为。研究表明,员工在同一组织中的工作年限越长,实施时间侵占行为的可能性就越小,这是由于员工为组织服务的年限越长,其行为就越符合该组织的道德规范要求,因此在工作场所出现偏差行为的可能性就越小(Appelbaum等,2005;Brock等,2013)。Malachowski(2005)的研究也表明,与新员工相比,老员工的时间浪费行为明显较少。另外,与处于职业适应期的员工相比,处于职业稳定期员工的时间侵占行为更少(Pogson等,2003;Gronewold等,2013)。

2.人格特征。人格特征对个体行为的影响不容忽视,研究表明大五人格中的尽责性、开放性和随和性显著负向影响时间侵占行为,神经质显著正向影响时间侵占行为,而外倾性与时间侵占行为的关系则不显著(Jensen和Patel,2011;Brock等,2013)。另外,高自觉性个体的组织公民行为较多(Ilies等,2006),反生产行为较少(Salgado,1997),因而该类个体实施时间侵占行为的可能性也较小。此外,激情与自我效能感(Diefendorff和Mehta,2007)同样与时间侵占行为呈负向关系。

3.认知和态度因素。认知和态度是指个体对某事物或行为的认识和感知以及对其所持有的正面或负面心理倾向,它们会直接影响个体的行为倾向,因而个体的不同认知和态度可能会诱发或抑制时间侵占行为的出现。已有研究表明,组织公平感与时间侵占行为有着密切的关系,组织不公平会诱发时间侵占行为(Colquitt等,2006;Brock等,2013;Hai和Tziner,2014)。另外,工作满意感是预测工作场所偏差行为的关键因素(Galletta和Polak,2003),工作满意感较低的员工在工作中更可能表现出与工作无关的电脑滥用行为及时间浪费行为(Galletta和Polak,2003;Lau等,2003;Bardwick,2008)。此外,研究也表明,员工的内部人身份认知越强(Lee等,2005),积极情感水平就越高(Brock等,2013),时间侵占行为也就越少。

(二)工作层面1.任务特性。Ketchen等(2008)的研究表明,当任务难度过高或过低时,员工的时间侵占行为有增加的趋势。如果任务执行过程有监督(无论是电子监督还是人为监督)和限制员工行为的措施,员工闲逛、闲聊或无关工作的上网行为就会明显减少(Chen等,2008;Martin等,2010;Saraç和Çiftçioglu,2014)。在任务执行过程中采取问责制也可以大幅减少员工的时间侵占行为(Henle等,2010)。此外,也有研究者指出,由非主观原因及大量临时问题的出现导致的任务的经常性中断会降低员工的工作专注程度,进而诱发员工的时间侵占行为。

2.任务参与度。在工作中,员工完成任务的效率和效果与其参与度密切相关,参与度越高,员工的工作投入与认真程度就越高。Ketchen等(2008)的研究表明,工作参与度低以及对工作感到厌烦的员工更可能表现出时间侵占行为,因为他们可能把侵占工作时间作为逃避工作的一种方式。此外,Finweek(2014)的调查表明,有20%的员工由于工作无聊而产生时间侵占行为,因此提升员工的任务参与度可以显著减少组织中的时间侵占行为。

3.工作资源。组织中工作相关资源的可获得性及获取便捷性也会影响员工的时间侵占行为。研究表明,工作资源的匮乏是员工工作压力的重要来源之一,员工会通过怠工和偷懒等行为来缓解其工作压力(Coker,2011)。同时,陈旧或经常需要维修的设备往往会成为员工延误工作或降低效率的借口。员工如果要花费更多的时间来寻求完成任务所需要的资源及信息,其工作时间的利用效率就会显著下降,时间侵占行为就会增加。因此,建立有序的工作资源保障系统可以在一定程度上减少时间侵占行为。

(三)组织层面1.组织文化和组织伦理气氛。已有研究表明,组织有关时间侵占行为可接受性的文化及伦理气氛在一定程度上会影响组织中时间侵占行为的多少(Lim,2002;Hai和Tziner,2014)。例如,在一个时间侵占行为被认为是“非错误”行为的组织中,高达96%的员工在工作时间有接收私人邮件的习惯。同时,在制度执行较为宽松的组织环境中,一些员工的时间侵占行为会被其他员工所效仿(Blanchard和Henle,2008),从而大大促进组织中时间侵占行为的发生。因此,组织对时间侵占行为的接受度将直接影响时间侵占行为的发生。

2.组织政策与管理措施。良好的组织政策与管理措施能有效抑制和减少员工的时间侵占行为。研究发现,有些无效的管理措施是导致时间侵占行为的重要原因,例如,不必要的定期会议或会议时间管理不当会成为员工时间侵占行为的重要原因。另外,缺乏有效激励也是员工浪费工作时间的原因之一(Lawrence和Robinson,2007;Foltz等,2008)。因此,加强组织的时间管理,构建科学、完善的工作规范及制度体系,同时加大时间侵占行为的惩罚力度,都可以在一定程度上降低员工时间侵占行为的发生频率。

(四)总结与评析综上所述,个体、工作及组织层面的诸多因素都可能诱发员工的时间侵占行为。其中,个体因素特别是认知和态度因素对时间侵占行为的决定性影响已得到研究者的一致认同。尽管外在情境因素如组织伦理气氛、组织政策和管理措施、任务特性、任务参与程度等都可能影响员工的时间侵占行为,但是它们的作用都是间接的,这些外在因素基本上都要通过影响个体的内在认知和心理来最终影响个体的行为表现。因此,时间侵占行为的认知机制将是今后研究的重点内容。另外,目前对时间侵占行为的研究大多独立地探讨个体、工作或组织层面因素对员工时间侵占行为的直接影响,而这些因素的交互影响及作用机制仍有待进一步探索。

五、时间侵占行为的影响效应 (一)时间侵占行为对员工态度与行为的影响1.时间侵占行为对行为主体的影响。研究表明,时间侵占行为对行为主体的态度和行为存在积极影响。首先,工作场所的时间侵占行为可以缓解可能引起员工情绪困扰或沮丧的工作压力和工作疲劳,临时歇息能够使员工焕发生机并积蓄能量(Anandarajan和Simmers,2003)。其次,社交导向的时间侵占行为研究也表明,与同事闲聊有助于提升员工的工作绩效(Bock和Ho,2009),因为工作场所的同事间闲谈交流往往涉及工作并有助于解决工作问题。最后,组织对时间侵占行为的“接受”确实能提高员工的忠诚度和工作满意感(Anandarajan等,2006),并显著影响员工的生产效率(Coker,2011)。然而也有研究发现,时间侵占行为会显著消极影响行为主体的工作绩效,不利于团队建设(Bock和Ho,2009)。这些不一致的研究结论说明,时间侵占行为对行为主体的影响效应与作用机制还需要进一步研究。

2.时间侵占行为对组织中其他成员的影响。研究表明,时间侵占行为对组织中其他成员的态度和行为会产生消极影响。首先,员工行为在很大程度上会受到其他成员工作行为和工作习惯的影响,员工在注意到组织中的其他成员有时间侵占行为时会产生强烈的不公平感,并质疑自己是否付出了过多的努力(Ketchen等,2008;Hai和Tziner,2014),根据公平理论,这时员工会减少工作投入,直到他们认为自身的投入和回报是对等的。不过也有些工作效率高的员工会因为不能容忍其他成员的时间侵占行为而选择离职,并加入更为公平的组织(Brock,2010)。其次,组织中部分员工的时间侵占行为会降低其他成员的工作动机和道德水平,进而诱发更多的时间侵占行为,而这些时间侵占行为还可能导致团队或组织管理者需要重新安排人力资源,或者其他员工需要付出更多的时间或精力来弥补由此造成的工作影响(Brock,2010)。

(二)时间侵占行为的团队层面影响1.团队工作氛围。Brock(2010)研究发现,有时间侵占行为的员工很可能与其主管和同事关系紧张,同时如果时间侵占行为得不到管理与控制,则很可能产生示范作用,导致团队“自上而下”的时间侵占行为,造成不良的工作氛围,严重影响团队的士气和工作积极性,进而诱发更多的时间侵占行为。

2.团队中的人际关系和团队凝聚力。研究也表明,社交导向的时间侵占行为例如社交闲聊,能够赋予员工与同事交流和联系的时间和机会,这不仅能增进团队的人际关系(Coker,2011),而且对团队凝聚力也具有提升作用(Brock,2010)。不过目前这方面的研究还不多,相关结论仍需要进一步验证。

(三)时间侵占行为对组织效益的影响从表面上看,时间侵占行为对组织影响不大,但实际上它对组织的影响不容小觑。首先,员工的时间侵占行为会增加组织的成本,降低组织的生产效率和经济效益(Bock和Ho,2009;Coker,2011)。相关统计表明,美国的企业(组织)每年由潜在工作时间的浪费所造成的损失多达7 590亿美元,仅在建筑行业,平均每个员工每天的时间侵占行为就达53分钟,直接影响了建筑工程的进度和组织的财务绩效(Malachowski,2005)。其次,时间侵占行为还会影响利益相关者对组织的支持和与组织合作的意愿(Ketchen等,2008)。在管理实践中,客户或投资者会认为员工的时间侵占行为是组织管理低效的表现而非个人过失,从而降低对组织的信任程度,这将对组织绩效产生不可估量的负面影响(Martin等,2010)。此外,时间侵占行为使组织难以保持高水平和高质量的客户服务。可见,时间侵占行为不仅会增加组织成本,而且可能破坏组织的声誉和影响力,进而严重影响组织的经济效益与社会效益。

(四)一些思考现有文献有关时间侵占行为与相关结果变量关系的结论存在较大分歧。大部分研究认为时间侵占行为对组织、团队和组织中的其他个体存在显著的消极作用,但是也有研究发现,时间侵占行为可能存在某些积极作用,特别是在那些与行为主体和团队相关的结果变量方面。进一步的文献分析表明,发现积极影响的研究在被试数量(如Bock和Ho,2009)、外部效度(如Coker,2011)、研究模型设计的合理性(如Bock和Ho,2009)等方面存在一定的问题,所以,现有研究关于时间侵占行为对行为主体或团队层面变量存在积极效应的结论是否正确,还需要进一步的探索与验证。本研究认为有关时间侵占行为积极作用的观点更多的是从员工个人利益得失的角度考虑的,忽略了组织的利益。虽然时间侵占行为对行为主体与团队可能存在积极作用,但是这种积极作用是以牺牲员工工作资源和增加组织成本为代价的,员工由此产生的满意感(非工作满意感)是否会对组织产生积极作用值得进一步商榷,就算可能存在积极作用,这些积极作用也可能远小于时间侵占行为给组织和其他成员所带来的负面影响。因此,组织在适当平衡员工工作与休息时间的基础上对时间侵占行为进行管理和控制是必要的。

六、时间侵占行为的形成过程对时间侵占行为形成过程的研究,不仅有助于理解时间侵占行为产生的实质,也有利于针对时间侵占行为提出切实可行的管理措施。

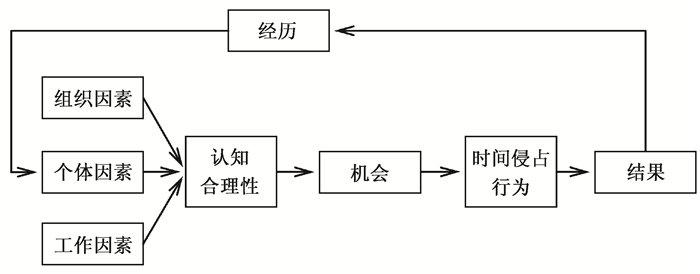

(一)Martin等人的时间侵占行为形成过程模型Martin等(2010)开发了关于时间侵占行为的理论模型(参见图 1)。除了时间侵占行为的组织、个体和工作层面影响因素以外,该模型还涉及工作经历、认知过程,以及实施时间侵占行为的机会、行动和结果。

|

| 图 1 Martin等(2010)的时间侵占行为形成过程模型 |

从图 1可以看到,受组织、工作和个体因素的影响,员工会对时间侵占行为做出“正当性”或“合理性”评价。一般来说,员工“认知合理性”判断过程能够有效减弱自身对错误行为的负罪感(Brock,2010)。随后,员工会主动和积极找寻工作中可以实施时间侵占行为的机会,例如,销售人员就拥有更多的机会来实施时间侵占行为。当这些前提条件都满足时,时间侵占行为就会发生。另外,员工不大可能去重复那些会带来消极结果的行为(Lawrence和Robinson,2007),如果员工的时间侵占行为带来了消极结果,那么他再次实施时间侵占行为的可能性就很低。最后,实施时间侵占行为的结果(或好或坏)会形成个人经验,为员工的后续行为决策提供重要反馈信息。本研究认为,该模型创造性地将“认知合理性”纳入时间侵占行为的形成过程,较为全面地阐明了多种因素对时间侵占行为形成的影响,但是该模型忽视了个体行为意愿的强度对时间侵占行为的影响。

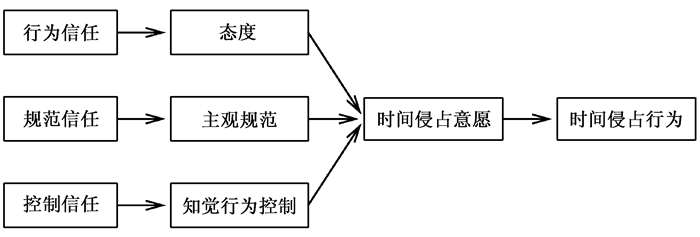

(二)Henle等人的时间侵占行为形成过程模型Henle等人(2010)基于计划行为理论(theory of planned behavior)提出了时间侵占行为的形成过程模型(参见图 2)。计划行为理论的核心观点是,个体执行某种行为的意愿强度能够预测他们将来实施这种行为的倾向,个体的意愿越强,该行为就越容易发生(Ajzen,1991)。在该模型中,时间侵占行为受到时间侵占意愿的影响,时间侵占意愿又受到员工的态度、个人规范和知觉行为控制的直接影响,而行为信任(behavioral beliefs)、规范信任(normative beliefs)和控制信任(control beliefs)又直接影响着这三个因素。其中,行为信任是指个体对目标行为带来特定结果可能性的感知。当员工相信时间侵占行为会带来积极结果时,他们就会对这种行为持积极态度,其行为意愿就会增强。规范信任是指员工对某种行为是否被他人(指配偶、家庭成员、朋友、上级和同事)赞同的感知,规范信任通过主观规范起作用,主观规范是指员工实施或不实施某种社会行为所承受的社会压力。如果员工认为他人对时间侵占行为持赞同态度,他们就会把这种态度内化为默认行为准则,其行为意愿就会增强。控制信任通过知觉行为控制影响行为意愿,知觉行为控制是员工对自己执行某种行为难易程度的感知。组织严密的监督会增加员工感知到的实施时间侵占行为的难度,从而在一定程度上避免员工实施时间侵占行为。

|

| 图 2 Henle等(2010)的时间侵占行为形成过程模型 |

本研究认为,该模型的重要价值在于,它以计划行为理论为依托,明确了态度、主观规范、知觉行为控制、行为意愿和行为实施之间的关系,但是该模型是在个体层面提出的,忽略了组织因素和工作因素等客观因素的影响,尚不足以揭示时间侵占行为形成的整个复杂机制。

七、未来研究展望随着时代的快速发展,时间成为组织非常宝贵且有限的资源,然而员工在工作时间处理私人(非工作)事务的做法非常普遍,值得研究者和管理者深入关注和探讨。虽然当前国外关于时间侵占行为的研究取得了不少成果,但是该领域的研究仍存在一些不足,有待进一步完善。因此,未来的研究可以重点从以下四个方面展开:

1.时间侵占行为的性质与结构。从国外相关研究中时间侵占行为的概念演变来看,虽然大多数研究者认为时间侵占行为是一种或多或少对组织有害的不道德行为,但目前对其性质的认识还存在一定的分歧,特别是在时间侵占行为对行为主体和团队可能存在的积极作用方面。因此,进一步明晰时间侵占行为的性质,是未来的研究需要重点关注的方向。另外,有关时间侵占行为结构和测量的研究尚不多见,Brock等人(2013)将时间侵占行为划分为传统的、与科技(电脑、互联网)相关的和社交导向的三个维度,该结构虽具有重要意义,但仍需完善,特别是在社交与科技相结合的当今时代。例如,员工在工作时间使用网络即时通讯工具与朋友闲聊交流的行为是属于与科技相关的还是社交导向的时间侵占行为?显然,Brock等人对时间侵占行为的三维度划分在现实应用中还存在模糊之处。因此,时间侵占行为的结构值得研究者进一步关注和探讨,未来的研究可以探索更多的划分方式,并为不同类型的员工(知识型员工、体力劳动者等)设计不同的时间侵占行为测量工具。

2.组织和工作层面因素与时间侵占行为的关系。目前关于时间侵占行为影响因素的研究较多地集中在个体层面,而根据社会影响理论,个体行为往往不是内在因素单一影响的结果,也会受到外界因素的影响和作用。除本文前述影响因素以外,未来的研究要注重探究组织和工作层面的影响因素,如组织规模、领导类型、组织与员工的关系(如领导—部属交换、个人—组织匹配)、人际关系等因素对时间侵占行为可能存在的影响作用。此外,目前的研究尚未充分探讨不同影响因素对时间侵占行为的影响效应,并且对所涉及的作用机制探讨得也不多,尚未形成较为完善的理论框架,亟待更多的研究来丰富和完善。

3.时间侵占行为的管理与控制策略。虽然已有研究者采用计划行为理论模型来预测时间侵占行为(Henle等,2010),但大多数模型都重点探讨了时间侵占行为的影响因素与影响效应,时间侵占行为的管理与控制策略方面的研究仍然较少。在实践中,时间侵占行为在组织内普遍存在,那么,组织应该采用什么样的管理与控制策略来进行应对?对时间侵占行为的惩罚和对积极行为的激励,哪种管控机制效果会更好?在管理和控制时间侵占行为的过程中如何提升员工的工作士气,如何修复被破坏的工作氛围?这些问题的解决对于组织的有效运作和组织竞争力的提升都有着重要意义。因此,时间侵占行为的管理与控制策略也有待进一步探讨。

4.时间侵占行为的跨文化研究。目前,国外关于时间侵占行为的研究主要集中在西方国家,但在西方文化背景下进行的时间侵占行为研究,其结论不一定完全适用于中国,跨文化环境的行为意愿和表现很可能有所不同。例如,“家”文化使得中国员工更可能对家庭投入较多的时间和精力,也可能通过侵占组织时间来照顾和协调家庭事务;同时,中国的“关系”和人情往往可能诱发某些形式的时间侵占行为,例如,下属可能在工作时间更多地与上级闲聊,甚至帮上级处理私人事务,以维持良好的上下级关系。因此,今后对西方有关时间侵占行为影响因素与影响效应的研究结论进行验证并开展中国情境下的时间侵占行为研究,将具有非常重要的理论价值和现实意义。

| [1] | ABA Banking Journal. Getting the goods on time thieves[J] .ABA Banking Journal,1983,75(3) : 22. |

| [2] | Ajzen I. The theory of planned behavior[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,1991,50(2) : 179–211. |

| [3] | Anandarajan M, Simmers C A. Personal web usage in the workplace: A guide to effective human resources management[M]. Hershey, Pa: Information Science Publishing, 2003 . |

| [4] | Anandarajan M, Paravastu N, Simmers C A. Perceptions of personal web usage in the workplace: AQ-methodology approach[J].CyberPsychology and Behavior,2006,9(3) : 325–335. |

| [5] | Appelbaum S H, Deguire K J, Lay M. The relationship of ethical climate to deviant workplace behavior[J].Corporate Governance,2005,5(4) : 43–55. |

| [6] | Bardwick J M. One foot out the door: How to combat the psychological recession that's alienating employees and hurting American business[M]. New York, NY: AMACOM, 2008 . |

| [7] | Bennett N and Naumann S E. Withholding effort at work: Understanding and preventing shirking, job neglect, social loafing and free riding[A]. in Kidwell Jr R E and Martin C L(Eds.). Managing organizational deviance[C]. Thousand Oaks, CA: Sage, 2004: 113-126. |

| [8] | Berry C M, Carpenter N C, Barratt C L. Do other-reports of counterproductive work behavior provide an incremental contribution over self-reports? A meta-analytic comparison[J] .Journal of Applied Psychology,2011,97(3) : 613–636. |

| [9] | Blanchard A L, Henle C A. Correlates of different forms of cyberloafing: The role of norms and external locus of control[J].Computers in Human Behavior,2008,24(3) : 1067–1084. |

| [10] | Bock G W, Ho S L. Non-work related computing[J].Communications of The ACM,2009,52(4) : 124–128. |

| [11] | Bock G W, Park S C, Zhang Y C. Why employees do non-work-related computing in the workplace[J] .Journal of Computer Information Systems,2010,50(3) : 150–163. |

| [12] | Bowling N A, Gruys M L. Overlooked issues in the conceptualization and measurement of counterproductive work behavior[J].Human Resource Management Review,2010,20(1) : 54–61. |

| [13] | Brock M E. Investigating the antecedents of time banditry: Climate, personality and commitment[D]. University of Oklahoma, 2010. |

| [14] | Brock M E, Martin L E, Buckley M R. Time theft in organizations: The development of the time banditry questionnaire[J].International Journal of Selection and Assessment,2013,21(3) : 309–321. |

| [15] | Chen J V, Chen C C, Yang H H. An empirical evaluation of key factors contributing to internet abuse in the workplace[J] .Industrial Management & Data Systems,2008,108(1) : 87–106. |

| [16] | Coker B L S. Freedom to surf: The positive effects of workplace Internet leisure browsing[J].New Technology, Work and Employment,2011,26(3) : 238–247. |

| [17] | Colquitt J A, Scott B A, Judge T A, Shaw J C. Justice and personality: Using integrative theories to derive moderators of justice effects[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,2006,100(1) : 110–127. |

| [18] | Diefendorff J M, Mehta K. The relations of motivational traits with workplace deviance[J].Journal of Applied Psychology,2007,92(4) : 967–977. |

| [19] | Finweek. How we're wasting time at work[DB/OL]. Salary.com, 2014, September 18: 8-9. |

| [20] | Foltz C B, Schwager P H, Anderson J E. Why users(fail to) read computer usage policies[J] .Industrial Management & Data Systems,2008,108(6) : 701–712. |

| [21] | Fox S, Spector P E, Goh A, Bruursema K. Does your coworker know what you're doing? Convergence of self-and peer-reports of counterproductive work behavior[J].International Journal of Stress Management,2007,14(1) : 41–60. |

| [22] | Galletta D and Polak P.An empirical investigation of antecedents of internet abuse in the workplace[DB/OL].AIS SIG-HCI Workshop, Seattle, December 2003. |

| [23] | Griffiths M. Internet abuse and Internet addiction in the workplace[J].Journal of Workplace Learning,2010,22(7) : 463–472. |

| [24] | Gronewold U, Gold A, Salterio S. Reporting self-made errors: The impact of organizational error-management climate and error type[J].Journal of Business Ethics,2013,117(1) : 189–208. |

| [25] | Gruys M L, Sackett P R. Investigating the dimensionality of counterproductive work behavior[J].International Journal of Selection and Assessment,2003,11(1) : 30–42. |

| [26] | Hai L C, Tziner A. Relationships between counterproductive work behavior, perceived justice and climate, occupational status, and leader-member exchange[J].Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones,2014,30(1) : 1–12. |

| [27] | Hall D, Buzwell S. The problem of free-riding in group projects: Looking beyond social loafing as reason for non-contribution[J].Active Learning in Higher Education,2013,14(1) : 37–49. |

| [28] | Henle C A, Reeve C L, Pitts V E. Stealing time at work: Attitudes, social pressure, and perceived control as predictors of time theft[J].Journal of Business Ethics,2010,94(1) : 53–67. |

| [29] | Ilies R, Scott B A, Judge T A. The interactive effects of personal traits and experienced states on intra-individual patterns of citizenship behavior[J].Academy of Management Journal,2006,49(3) : 561–575. |

| [30] | Jensen J M, Patel P C. Predicting counterproductive work behavior from the interaction of personality traits[J].Personality and Individual Differences,2011,51(4) : 466–471. |

| [31] | Kaptein M. Developing a measure of unethical behavior in the workplace: A stakeholder perspective[J].Journal of Management,2008,34(5) : 978–1008. |

| [32] | Ketchen D J, Craighead C W, Buckley M R. Time bandits: How they are created, why they are tolerated, and what can be done about them[J].Business Horizons,2008,51(2) : 141–149. |

| [33] | Kidwell R E, Robie C. Withholding effort in organizations: Toward development and validation of a measure[J].Journal of Business and Psychology,2003,17(4) : 537–561. |

| [34] | Kish-Gephart J J, Harrison D A, Trevino L K. Bad apples, bad cases, and bad barrels: Meta-analytic evidence about sources of unethical decisions at work[J].Journal of Applied Psychology,2010,95(1) : 1–31. |

| [35] | Klotz A C, Buckley M R. A historical perspective of counterproductive work behavior targeting the organization[J].Journal of Management History,2013,19(1) : 114–132. |

| [36] | Lau V C S, Au W T, Ho J M C. A qualitative and quantitative review of antecedents of counterproductive behavior in organizations[J].Journal of Business and Psychology,2003,18(1) : 73–99. |

| [37] | Lawrence T B, Robinson S L. Ain't misbehavin: Workplace deviance as organizational resistance[J].Journal of Management,2007,33(3) : 378–394. |

| [38] | Lee O K D, Lim K H and Wong W M. Why employees do non-work-related computing: An exploratory investigation through multiple theoretical perspectives[C]. in the proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences(Track 7 Volume 07), 2005: 185. |

| [39] | Lim V K G. The IT way of loafing on the job: Cyber loafing, neutralizing and orga-nizational justice[J].Journal of Organizational Behavior,2002,23(5) : 675–694. |

| [40] | Lin T C, Huang C C. Withholding effort in knowledge contribution: The role of social exchange and social cognitive on project teams[J] .Information & Management,2010,47(3) : 188–196. |

| [41] | Malachowski D. Wasted time at work costing companies billions[EB/OL]. Salary.com, 2005. Available http://www.salary.com/careers/layoutscripts/crel_display.asp?tab=cre&cat=nocat&ser=Ser374&part=Par555. |

| [42] | Martin L E, Brock M E, Buckley M R, Ketchen D J. Time banditry: Examining the purloining of time in organizations[J].Human Resource Management Review,2010,20(1) : 26–34. |

| [43] | Pogson C E, Cober A B, Doverspike D, Rogers J R. Differences in self-reported work ethic across three career stages[J].Journal of Vocational Behavior,2003,62(1) : 189–201. |

| [44] | Salgado J F. The Five Factor Model of personality and job performance in the European community[J].Journal of Applied Psychology,1997,82(1) : 30–43. |

| [45] | Saraç M and Çiftçioglu A. What do human resources managers think about the employee's Internet usage?[J] .Anadolu University Journal of Social Sciences,2014,14(2) : 1–12. |

| [46] | Spector P E, Fox S. An emotion-centered model of voluntary work behavior: Some parallels between counterproductive work behaviors and organizational citizenship behavior[J].Human Resource Management Review,2002,12(2) : 269–292. |

| [47] | Zoghbi P. Fear in organizations: Does intimidation by formal punishment mediate the relationship between interactional justice and workplace internet deviance?[J].Journal of Managerial Psychology,2006,21(6) : 580–592. |

2015, Vol. 37

2015, Vol. 37