文章信息

| 外国经济与管理 2016年38卷第8期 |

- 陈坤, 刘星

- Chen Kun, Liu Xing

- 员工建言与发言研究审视与整合——基于本质和效应的分析

- The Inspection and Integration of Employee Voice Research in View of Its Nature and Effects

- 外国经济与管理, 2016, 38(8): 95-112

- Foreign Economics & Management, 2016, 38(8): 95-112.

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-03-27

2016第38卷第8期

“员工发言”(employee voice的直译,EV)①在工业民主和劳动关系历史演进中的作用是基础性的(Budd,2004);在多元化、创新驱动和竞争加剧的当今时代,EV的价值愈发多面、凸显和关键:从雇佣关系的建立与稳定、调整与改善,到员工工作生活质量、工作满意度、自我实现等多层面需求的满足,再到组织学习、创新与变革、员工参与和团队工作等当今组织的核心实践,这一切都无法离开EV而充分实现(Van Dyne和LePine,1998;Morrison,2011;Dau-Schmidt,2011;段锦云和张倩,2012;Liang等,2012;梁建,2014;魏昕和张志学,2014)。相对于反生产行为、沉默等消极反应,EV是员工的一种自主积极行为,能为员工和组织双方多种问题的解决提供契机,从而带来多重效应,因而极具研究价值。

① EV有时指发言的“内容”(表达出的观点),有时指“发言行为”。为了避免混淆,不少学者在EV后面加上“behavior/行为”一词以进行明确;尽管如此,对EV行为的研究也根本无法不涉及发言的“内容”,比如Liang等(2012)把建言行为划分为“促进型的”和“抑制型的”,这实质上依据的是发言内容;而离开发言行为的发言内容也无法得到呈现。如有需要本文会强调EV为内容或行为。

Dau-Schmidt(2011)的研究表明美国近年来EV总体上的缺乏不仅伤及广大员工的利益,而且最终对美国经济产生了不利影响。就我国当前的背景而言,EV尤其有着重要意义,比以往任何时候都需要更为充分的关注。一方面,我国经济发展进入“新常态”,将更加依赖创新驱动;另一方面,我国处于劳动关系转型期(丁为民和漆志平,2008;常凯,2013),工业群体性事件多发(杨琳,2009),而且,更加多样化、高离职率的新生代员工(刘军等,2007;李燕萍和侯烜方,2012;尤佳等,2013)逐渐成为劳动主力军。这些宏观背景要求微观企业把人力资源作为创新之源,更加注重企业劳动关系的稳定与和谐、更加注重员工的诉求和人本管理。EV虽然看起来普通甚至微小,但在企业的这些关键方面实则起着重要的基础作用。更何况,先不论是否起到了作用,能够发言本身对员工来说可能就是一种收获,并可能给员工带来一定的满足或鼓励。EV本身也可视为员工的一种权利(Budd,2004)。

鉴于EV的现实重要性,国内外已经积累了相当数量的相关研究。国内学者对EV的两类不同的常见翻译——“员工发言(权)”(巴德,2007;巴德和海沃,2011)和“员工建言”①(段锦云,2011;胡晓娣,2011;梁建,2014)——在一定程度上反映了看待EV的两个基本视角②,即多元论劳动关系(industrial relations,IR)③视角和一元论人力资源管理(human resource management,HRM)视角(宝贡敏和钱源源,2009;Wilkinson和Fay,2011)。不同视角下的EV研究形成了不同的研究聚焦、传统和范式(Wilkinson和Fay,2011)。IR视角下的EV研究多以员工权利、劳资关系及其平衡等为聚焦且偏于宏观,所关注的EV多是集体谈判、员工抱怨等形式的直接出于对员工自身利益考虑的EV(本文将这类EV称为“利己性EV”,为便于表达和避免译文混乱,本文用EV-Ⅰ表示),而且有关EV-Ⅰ的研究也基本都是在IR视角下展开的;HRM视角下的EV相关研究多以工作改进、绩效提升等为聚焦且偏于微观个体,所关注的多是以抑制非效率或改进性的建议为内容,直接出于对工作、同事或组织利益考虑的EV(本文将这类EV称为“利他性EV”,用EV-Ⅱ表示,相当于“建言”),而且有关EV-Ⅱ的研究基本上也都是在HRM视角下展开的。

① EV有时指发言的“内容”(表达出的观点),有时指“发言行为”。为了避免混淆,不少学者在EV后面加上“behavior/行为”一词以进行明确;尽管如此,对EV行为的研究也根本无法不涉及发言的“内容”,比如Liang等(2012)把建言行为划分为“促进型的”和“抑制型的”,这实质上依据的是发言内容;而离开发言行为的发言内容也无法得到呈现。如有需要本文会强调EV为内容或行为。

② Wilkinson和Fay(2011)认为,EV研究可划分为HRM、IR、工业民主、组织行为四个互有重叠的流派。鉴于IR和工业民主相互交织、关系密切(且工业民主不是本文研究的重点),并且HRM经常被认为是涵盖组织行为学的,本文将IR和HRM作为EV研究的两个基本视角。

③ Kaufman(2008,2010)认为IR领域有两种范式,“二战”之前雇佣关系(employment relations)的广义范式和“二战”后以“工会、劳工与管理者(资方)”为中心的狭义范式,而且“二战”后IR的学术研究基本上是在其狭义范式下展开的。本文的IR视角是狭义范式下的。

目前有关两类EV的研究纷繁却细碎,分别形成了并受制于各自的研究定式,不但思路狭窄、彼此分隔,而且可能使已有的和未来的相关研究不自觉地落入视角的限制。这种鲜有沟通和整合的局面既不利于理论研究克服各自的局限而有所突破,也难以对相关实践产生更为有益的启发。虽然EV的某些效应(effects)得到了有关研究的证实或支持,但相关观点和结论仍存有不少分歧和矛盾之处(Morrison,2011),这提醒我们EV的效应可能是多重、多层次甚至是传递和动态的。因而,不能仅关注EV对员工(或组织)产生的某种效应而忽视其对组织(或员工)产生的其他效应,也不应该把EV-Ⅰ局限在IR视角,EV-Ⅱ局限在HRM视角来对待。无论站在哪个视角、无论怎样去定义和翻译,也无论是利己性的还是利他性的,EV首先都是员工的积极反应和自主发声行为,如能被恰当地对待则可能产生相同或类似的有利效应(如更高的生产率),否则,可能产生不利效应(如更高的离职率)。

两类EV正如硬币的两面有着内在关联性和一致性,需要得到更为综合和整体的对待。本文尝试聚焦于“这枚硬币”的整体,回到问题的原点并摆脱视角的限制,在回顾EV演进脉络和探究EV本质的基础上,评述和审视两个视角下的EV研究以及其中的偏颇与不足,继而构建EV研究的整合性框架,并以EV为“视点”贯穿和“透视”EV的丰富呈现形式,从而形成对EV及其效应和形式较为综合和整体的认识,以期为未来的研究和实践提供启示。

二、EV简要的演进脉络 (一)EV-Ⅰ原型和转型工业革命兴起后,由于人身安全、休息、利益分配等基本权益受到严重侵害,被工具化的劳工自发地围绕最基本权益以个人或群体的方式进行抱怨和申诉(Mondy和Noe,1995),这可视为EV-Ⅰ的原型。伴随着工会组织的合法化以及各种维护员工权益法律法规的颁布和健全,劳资双方对话和协商的内容、形式和机制更加理性、规范、有序和成熟,从而使EV-Ⅰ发生了转型,其中最有代表性的就是集体谈判(collective bar-gaining)和员工申诉程序(grievance procedures)。前者是员工通过工会这种集体发言机制委托工会代表间接地就工作有关的广泛议题与资方展开集体谈判;后者是员工进行直接申诉的渠道,能够避免问题的扩大化和外部化,有利于问题的解决和劳资双方的利益。员工申诉程序还被作为一种“信号机制”为组织诊断和解决问题提供线索,而且它及类似机制在无工会企业也得到了广泛的使用,甚至覆盖了更大范围的事务及员工群体(张子源,2010)。

(二)EV-Ⅱ的兴起及其意义从员工方面看,在权益得到维护和保障后,员工更注重在组织和工作中寻求更多高层次需求的满足,关注的重点从工作条件、薪酬待遇等方面(本文将这些称为员工的“外在所得或利益”,extrinsic gains)转向工作本身以及工作所带来的成长、发展、成就等心理或精神需求方面(本文将这些称为员工的“内在所得或利益”,intrinsic gains)。相应地,EV也必然发生变化而更多地涉及员工内在利益,而这些内在利益的实现仍然有赖于员工从事的工作,尤其是其产生和表达的对工作改进或绩效提升有利的观点或想法,也即所谓的EV-Ⅱ或建言。简言之,员工高层次需求的满足有赖于EV-Ⅱ,因而员工对EV-Ⅱ也有着天然的需求,当员工产生较强的心理契约或心理所有权时尤其如此。学术界虽然对EV-Ⅱ的定义较多,但一般认为EV-Ⅱ是组织成员以改进工作或提升组织的功能运作为目的而自主进行的观点(想法、建议、疑虑等)表达(Morrison,2011;梁建,2014)。

从企业方面看,随着环境动荡、竞争激烈、创新驱动逐渐成为常态,当今企业不得不更加频繁地尝试技术、管理等方面的创新以进行应对,而且越来越主动、积极、持续地寻求竞争优势、塑造组织能力,这其中的一个关键就是把员工当作创新和能力之源而不仅仅是人力之源。与之相应,一元论的HRM理论和实践大行其道,如质量改善小组、员工参与、团队工作、高卷入/高绩效工作实践/系统(high involvement/performance work practices/system,HPWPs)、战略人力资源管理(SHRM)、知识管理等,而这些被冠以种种标签的实践(束)实质上都可视为EV-Ⅱ的某种机制或外在形式,离开了EV都将成为空壳。因而,EV-Ⅱ对员工和组织有着双重意义,不可或缺。

(三)EV的第三条路径:法定的劳资共决制除了由工会主导的员工申诉机制、工会集体谈判等EV途径和由企业(资方)主导的员工参与等EV途径,还有两种非工会且非资方主导的EV途径,即以德国为代表的员工代表会①和劳资共同治理;这两者共同组成了“劳资共决制”,即员工或员工通过其代表对企业决策过程的法定参与机制。员工通过员工代表会在企业基础事务层面(比如福利政策、职业培训等)享有广泛的参与和共决权。劳资共同治理则是指员工通过其代表占据企业实权机构“监督董事会”②一定比例的席位以参与企业治理及重大决策(周茂荣和聂文星,2000;胡晓静,2010)。通过这种模式,员工实现在组织各个层面的充分参与(权),同时,员工在很大程度上也肩负着对企业的责任。由于这条路径有其特定的形成历史背景和国家治理体系背景(周茂荣和聂文星,2000),暂不做重点讨论。

① 德语为betriebsrat,其他中文翻译有劳资协议会、企业职工委员会、工场委员会、职工委员会、劳资委员会等;与之对应的英文有works council、works committee、employee representative等。

② 德语为aufsichtsrat,也常译为“监事会”。在德国的双层治理结构中,aufsichtsrat是有实权的垂直领导“(管理)董事会”(vorstand);在我国“监事会”没有实权,地位尴尬(李兆熙,2005)。

三、关于EV本质和类型的探讨出于不同的研究视角或侧重,学者们赋予了EV多种多样的定义,但是罗列已有定义并非本文宗旨。跳出纷繁的定义,在一定程度上撇开定义中的预设成分和视角的限定,有助于对EV及其外在形式、EV的效应及其复杂性形成更为客观和深入的理解。这一部分将在“无关心区”(zone of indifference,也译为冷漠区、无差别区)(Barnard,1938)和“接受区”(zone of acceptance)(Thomperson,1967;Simon,1976;Roe,1989)等概念的启发下求索和还原EV的本质,以便为EV研究的整合提供深层依据。

(一)无关心区、接受区和雇佣关系“无关心区”是Barnard(1938)站在高管和权威的角度提出的。组织成员对于“无关心区”内的指令(集合)毫无异议地接受,只管按照正式的要求去执行(笔者认为这其中还有对可能的结果保持冷漠和中立的含义)。由于无关心区对维持组织的权威尤其对组织的有效性会产生强烈的影响,因此它一般处在一种比较稳定的状态(Barnard,1938)。但是,员工对指令的接受与否在很多情况下是在思考之后决定的(Thomperson,1967)。Simon(1976)提出了“接受区”的概念并将“无关心区”纳入其中;他认为当员工对行动选择根本无所谓或者不接受会遭受足够强烈的制裁时,员工的接受也会发生。Roe(1989)指出,除了无关心型接受,还有默许型接受、权宜型接受、忍受型接受、中立型接受、同情型接受等。

比较来看,接受区强调的是接受,所涵盖的范围比无关心区要大,而无关心区可以视为接受区中最必要、最稳定和最基础的部分。如果说无关心区取决于组织成员感到诱因超过负担和牺牲的程度(Barnard,1938),那么这就揭示了无关心区的可调性及其背后的“经济人”假设。可调性无疑也适用于接受区,而经济人假设却不完全适用于接受区,因为作为“复杂社会人”的员工其接受与否还受到很多非理性或其他因素的影响。随着时代的变迁和工业民主的进步,除了在特别的情况下(比如军队)之外,组织主张的无关心区正在萎缩甚至变得脆弱,这就意味着无关心区以外的接受区越来越重要。而这更能论证“员工接受区是现代雇佣关系建立的基础”(Willman等,2009;Marsden,2013)这一论断。

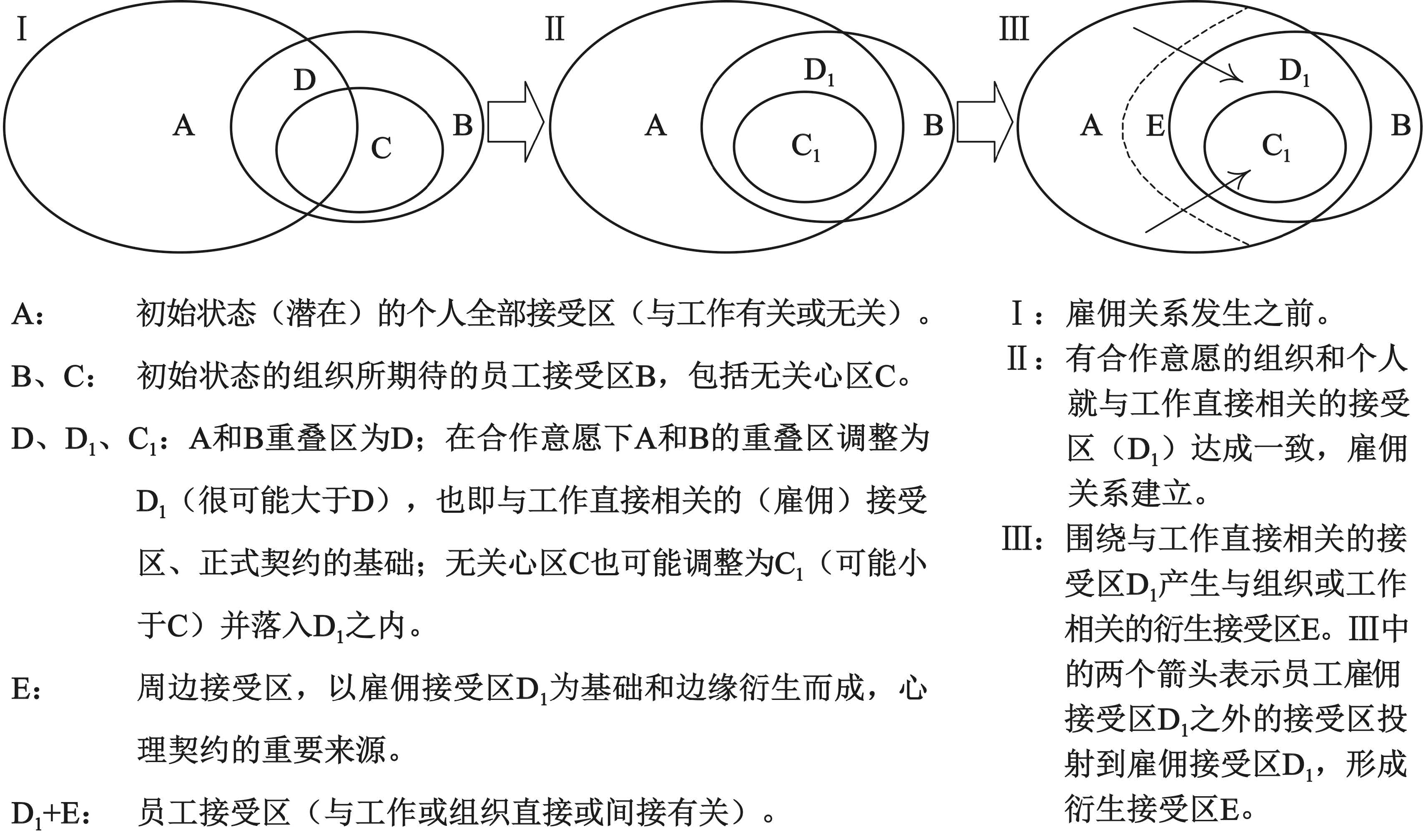

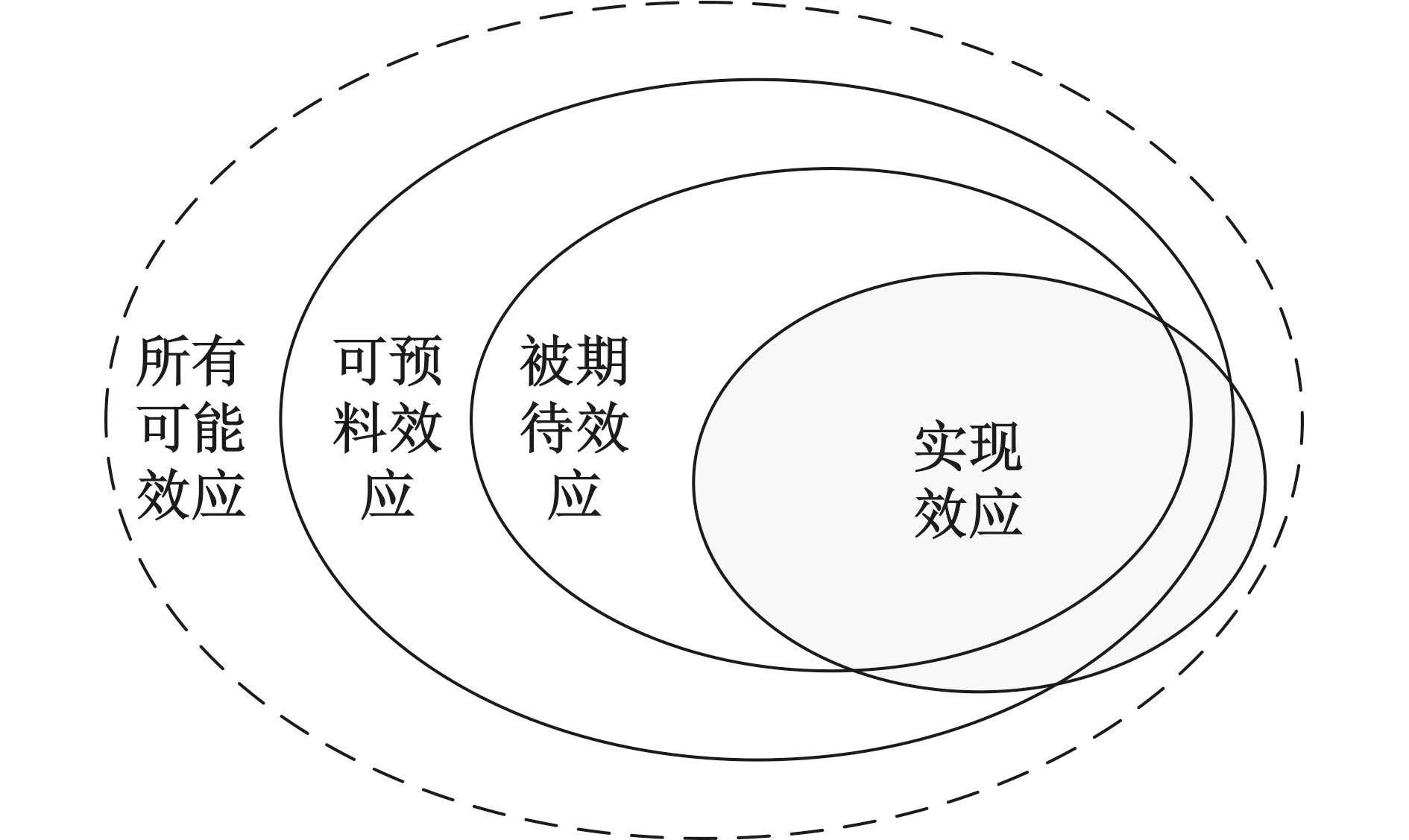

为了更深刻地揭示接受区、雇佣关系和EV之间的联系,有必要对接受区做进一步的分析。接受区和心理契约都可以追溯到Barnard(1938)的“诱因—负担”以及March和Simon(1958)的“诱因—贡献”(inducement-contribution)等思想,因此两者有诸多相似性。心理契约所具有的内隐性、先于组织与个体关系等特征(Levinson,1962)部分地适用于接受区(尤其是下面所提出的“周边接受区”),而且,心理契约随员工需求的变化而变化(Schein,1965,1980)的特征与接受区的可调性相似。本文绘制了图 1以展示雇佣关系建立过程中无关心区、接受区以及它们的变化和调整。

|

| 图 1 员工接受区、无关心区之间的关系及其变化 |

雇佣关系发生之前(图 1中Ⅰ部分所示),个人有其全部的、与潜在工作有关或无关的接受区(图 1中的大圈A),具体受价值观、生活习惯、个性特质等因素的影响;组织有其所期待的员工接受区(图 1中的大圈B,包括无关心区小圈C在内),它是组织角度的员工接受区的理想状态,而且受组织性质和类型、组织文化与惯例等的影响;在图中的Ⅰ部分,它们都处于初始状态。雇佣发生之前A区和B区虽然有交集(D区),但并未达到员工与组织合作的程度。在有合作意愿的双方就与工作直接相关的接受区进行正式的沟通和协商后,员工(可能)扩大对组织所期待接受区的认可范围,组织也(可能)放弃一部分它所期望的员工接受区,双方形成了足以建立雇佣关系的交集D1区(图 1中的Ⅱ部分),其中无关心区也可能调整为C1并最终能被D1所覆盖,这时双方的合作得以达成,D1作为与工作直接相关的接受区(本文称之为雇佣接受区)也就成了雇佣关系和正式契约的基础。

然而,正如员工与组织间除了有正式契约还有心理契约(Rousseau,1990;Guest,1998),员工与工作和组织有关的所有接受区并不仅仅是与工作直接相关的雇佣接受区D1。员工加入组织后,雇佣接受区D1之外的员工个人接受区会部分地投射到雇佣接受区D1(比如把价值观与工作和组织关联起来),从而围绕雇佣接受区D1衍生出一个接受区;本文借鉴“周边绩效”的概念将之称为“周边(contextual)接受区”(图 1中的E区:虚线与D1左半部分边界之间的区域)。周边接受区以雇佣接受区的存在为基础,处于未(或未完全)公开或正式表明的状态,并有一定的主观性;它虽然可能不为组织所关心或未被组织察觉,但对员工可能有重要意义,因而可能强烈地反作用于雇佣接受区,进而对雇佣关系产生影响。当员工的周边接受区能够得到较大的满足时,雇佣接受区将得到稳固、强化甚至扩大,否则雇佣接受区会被动摇或削弱,因而周边接受区对雇佣接受区形成了一定的支撑。比如,雇佣接受区一般并不涉及环保、慈善等组织社会责任方面,但组织在这些方面的不当可能难以让员工接受,继而会影响员工对组织的看法并最终影响雇佣关系。这些在新生代员工身上体现得尤为明显,因为他们价值观多样化,更注重工作感受,有更强的参与和平等意识,有更为个性化的发展需求(李燕萍和侯烜方,2012;尤佳等,2013)。因此,周边接受区正在变得越来越关键。

(二)EV的本质探讨与一般定义的提出上一部分展示了员工接受区的形成过程,区分了雇佣接受区和周边接受区。接受区的背后涉及员工的利益或所得。雇佣接受区一般涉及工作的自身内容、环境条件、薪酬和福利等方面(外在所得),而周边接受区则更多地涉及员工发展与成就、归属感、荣誉感、对团队或组织利益的责任感等心理和精神层面需求的满足(内在所得)。虽然接受区会保持一定程度上的稳定,但在员工入职早期、组织发生重大变革、外部环境发生重大变化等情况下,接受区可能面临巨大的挑战而需要得到维护、调整甚至重建。Hirschman(1970)认为员工在对组织不满时会有两种回应−“发言”(表达观点以尝试解决问题)和“退出”(不付出任何的解决努力而离开),而“忠诚”对发言或退出产生调节作用。当员工的接受区需要得到维护、调整或重建时,员工也会选择发言或退出,但是退出的成本可能远高于发言的成本,因此,Willman等(2009)认为EV在接受区的调整中处于中心位置。

基于以上讨论,我们认为EV在本质上是员工在其接受区(雇佣接受区或周边接受区)需要得到维护、调整或重建时产生意见或建议并进行自主、公开或正式表达,以施加某种影响的行为;相应地,围绕雇佣接受区的EV更多涉及员工的“外在利益”,围绕周边接受区的EV更多涉及员工的“内在利益”。这也就是本文形成的EV的一般化定义,仅供讨论。该定义借鉴了“EV-Ⅱ(建言)”的有关定义,并立足于接受区扩展了员工观点产生的根源。它对EV-Ⅰ的适用性是明显的,但是对于EV-Ⅱ的适用性似乎较为隐晦。需要看到,EV-Ⅱ同样是由于员工对当前工作或组织现状不满(比如技术或流程的不合理之处未得到纠正、有改进空间却未得到改进等),并且这种不满超出了其接受限度而产生的;而且,EV-Ⅱ虽然直接指向组织利益,但是也承载着员工(发言者)对成就感、归属感等内在利益的追求,况且EV-Ⅱ也可能为员工带来外在利益的增加。因此,这个一般化的EV定义能够涵盖两类EV并能够揭示它们在本质层面的一致性,有利于摆脱视角或形式的局限去看待EV,因此能够扩大EV研究和实践的视域,能为形成一个更为综观的框架以拓展EV研究和实践提供深层依据。

(三)EV的类型和泛化避免EV有多种分类方式,根据员工的动机可以较为笼统地分为EV-Ⅰ和EV-Ⅱ,前者可以继续划分为员工抱怨、集体谈判等,而后者可以划分为促进型建言、抑制型建言(Liang等,2012;梁建,2014)或建议型发言、问题解决型发言、观点型发言(Morrison,2011)等。EV还可以划分为个人直接发言和集体间接(代表)发言。比如,Lavelle等(2010)将EV的途径归结为四种:直接发言途径(如正式授权团队、问题解决小组)、间接发言途径(工会或非工会形式的代表发言)、双重途径(直接发言和间接发言共存)和最低发言(直接发言和间接发言水平都极低);他们研究了跨国公司(MNCs)采取这些发言途径的影响因素(国别、行业、规模等)。应该注意到EV的类型并不会因为视角的变化而变化(除非以不同视角进行划分,但是这种划分是不合理的)。

员工的言语表达行为极为常见,但并不是员工所有的言语或表达行为都可视为EV。为了保持EV概念的严谨性,避免泛化,必须注意到EV是“由观点驱动、自主(discretionally,根据自己的判断而决定主动去做)进行表达”的,而不是出于其他目的而附和性地或迫于外界压力而屈从性地进行的发言,并且EV还具有“与工作或组织相关”“公开或正式”等关键特征。Van Dyne等(2003)在EV-Ⅱ(建言)的基础上提出了基于屈从的“默许型建言”(acquiescent voice)和基于自我保护的“防御型建言”(defensive voice)。本文认为,这两种EV是直接出于利己动机的,不符合利他性特征,因而不应该建立在利他性EV定义上;而且,这两种员工表达是员工受到某种外在影响或压力而被动或不得不进行的表达行为,而不是由员工自我观点内驱的,因而严格来讲都不应看作EV。还有一些员工表达行为虽然可能并不具有EV的所有特征(或某些特征不明显),但是如果它们具有EV的关键特征,那么本文认为仍可将其视为EV,如“员工揭发”(whistle-blowing)(Near和Miceli,1995)。

四、EV整合性研究框架的提出效应是某种可能发生却并非一定发生的因果影响。无论EV的类型如何,其效应都可能存在多重性(Morrison,2011),但是学界当前对此的认识并不充分。IR视角倾向于关注EV对员工的有利影响,HRM视角倾向于关注EV对组织的有利影响。视角倾向之外的效应虽然不在观察或考察范围之内,但是仍然可能存在;也就是说,EV所产生的效应由于视角倾向性,可能只有其中的某一(些)部分得到了关注和凸显,其余部分则未被关注或未得到凸显。反过来,EV能够产生何种效应事实上并不取决于看待EV的视角。比如“建言”就是依据其产生的利他效应而被关注和定义的,这显然极大地限制了人们的思维:一方面,只有那些看起来能直接产生利他效应的EV才被视为建言,至于那些间接产生利他效应的EV则难以被关注;另一方面,当被定义为建言行为时,被关注的理所应当是那些利组织的效应,至于是否产生以及产生何种非利他效应,则很少甚至未被关注;这似乎已涉嫌“套套逻辑”。

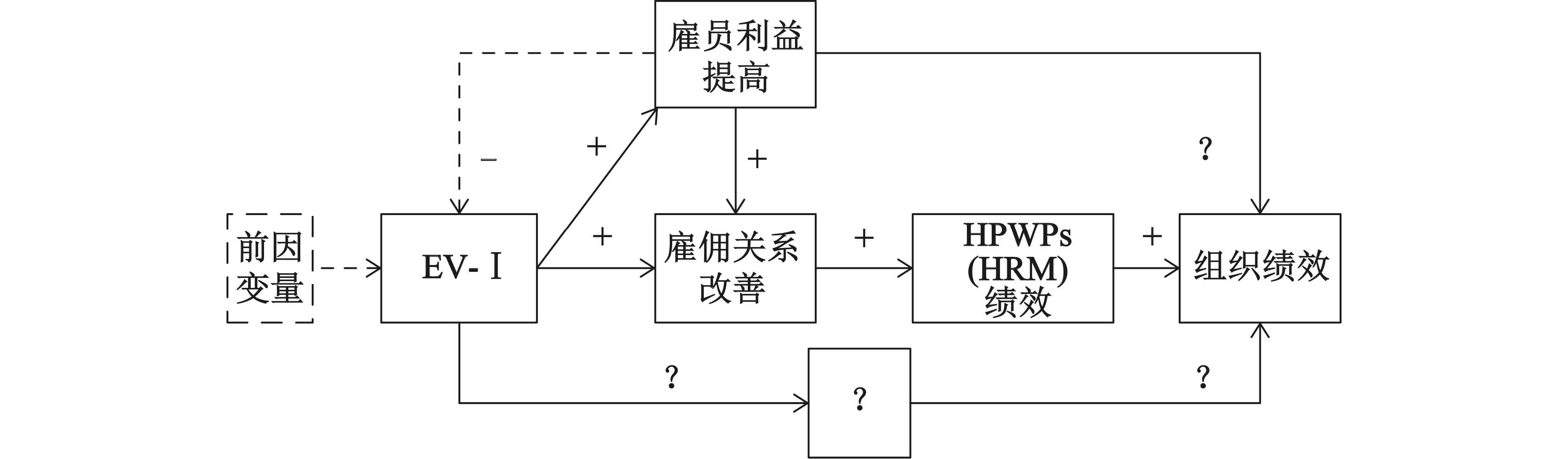

(一)两类EV研究述评:以效应为聚焦1. 关于EV-Ⅰ效应的述评:以工会为例。工会涉及EV-Ⅰ的多种形式,如集体谈判、员工申诉等;IR学者Freeman和Medoff(1984)甚至认为工会就是EV。一般认为工会对员工有利而很可能对组织不利。多项研究表明,工会对组织层面的生产率和资本市场回报、国家层面的失业率和产出都有负向影响(Miller和Mulvey,1993;Denny,1997;Vedder和Gallaway,2002)。这能够解释美国多年来的去工会化。但是,也有研究不支持这一观点。Blanchflower和Bryson(2004)研究发现,在经济环境不好的情况下,尽管工会工人比非工会工人能够更好地抵制雇主降低工资,但是整体来看工会工人比非工会工人有更高的生产率。Freeman和Medoff(1984)曾指出,工会对组织的影响在一定程度上取决于工会和管理方(资方)关系的“质量”:在差的情况下,工会能够凭借其强势地位阻碍更高效工作实践的实施;在好的情况下,工会也可能会鼓励管理方引入更高效的工作实践,在让工人得到更高工资的同时保持或提高组织的竞争力。Gill(2009)认为工会的存在能够制衡管理层的“短期利益”行为、促进“长期观”,还能提高雇佣关系质量和劳动力稳定性,提升员工的信任、合作和承诺,而这些将降低HPWPs的实施成本、提高HPWPs的有效性,有利于提高HPWPs的长期收益。这种逻辑其实是把EV-Ⅰ放在了HRM视角下加以关注。

“工会利于员工但不利于企业”的观点也还存在一些未得到充分解释的疑问。一方面,如果工会使员工从企业中获得了更多的利益,那么员工为何不能(愿)提高自己对企业的贡献以回报企业?从组织获得更多利益的员工可能有更充裕的条件来发展自己的能力,这又为何不能转化为对组织的更多贡献?另一方面,工会如果对组织不利,导致组织绩效下滑,那么又如何最终有利于员工?这些都值得进一步研究。这样的思考逻辑可以扩展到更为一般的EV-Ⅰ。总之,受制于研究视角和范式,EV-Ⅰ的效应在很大程度上被片面化了,其中的微观机制和过程也被忽视。未来的研究(尤其是实证研究)应该更加关注EV-Ⅰ的利组织性,而且可以在团队和微观个体层面展开。比如,EV-Ⅰ能否促进组织公平,进而影响组织绩效,是否能通过改善雇佣关系而促进HPWPs的实施和效果等,这些传导机制和效应叠加都值得进行实证检验。以上关于EV-Ⅰ效应的讨论可以用图 2来表示。图中“+”表示(可能)正相关,“-”表示(可能)负相关,“-/+”表示存在不同的研究结论,“?”表示未知或其他可能。

|

| 图 2 EV-Ⅰ效应的框架 |

2. 关于EV-Ⅱ的效应。与EV-Ⅰ研究侧重于宏观层面不同,EV-Ⅱ(建言)相关研究主要在微观个体层面展开,主要有三种形式:EV-Ⅱ作为组织公民行为或周边绩效的一个维度(Van Dyne和LePine,1998;Farh等,2004);单独对EV-Ⅱ进行研究(Van Dyne和LePine,1998;段锦云,2011;Morrison,2011;Burris,2013;梁建,2014);融入HPWPs或SHRM实践进行研究(如员工参与、知识/信息分享、申诉系统等)。EV-Ⅱ的结果变量(效应)、前因变量都是学者关注的重点,本文主要聚焦于其效应。基于Morrison(2011)对EV-Ⅱ的研究综述,并结合其他学者的研究,本文对EV-Ⅱ的效应进行了汇总(参见表 1)。

| 对组织、团队或其他员工 | 对发言者 | |

| 有利效应 | 有助于更有效地做出决策和发现错误(Morrison和Milliken,2000);促进组织学习和改进(Dutton和Ashford,1993;Detert和Burris,2007;Tang-irala和Ramanujam,2008);更高的创新绩效(VanDyne和LePine,1998);促进跨专业团队新实践的实施(Edmondson,2003);使得流程更为高效,给他人带来利益(Morrison,2011);改善质量、提高生产率、提升组织绩效(段锦云,2011) | 员工控制感的增强、员工激励程度的提高、心理压力的降低、工作满意度的提高(Greenberger和Strasser,1986;Parker,1993);由于观点和关切得以表达而产生更加积极的态度(Morrison和Milliken,2000);员工创造力的增强(Detert和Burris,2007);员工程序公平感知的提升(Tyler等,1985;Bies和Shapiro,1988);自我效能的提高、工作绩效的提升(段锦云,2011);对发言者更高的绩效评价(Van Dyne和LePine,1998;Whiting等,2009) |

| 不利效应 | 可能给其他员工带来负面影响(使他人感到为难、制造摩擦、给他人带来更多的工作)(Van Dyne和LePine,1998;Milliken等,2003);人际关系紧张甚至对立(段锦云,2011) | 对晋升和薪水提高有负向影响(Siebert等,2001);有损于发言者的公众形象(被视为抱怨者或麻烦制造者)、对发言者更低的绩效评价、不利的工作分派(Morrison和Milliken,2000;Pinder和Harlos,2001;Milliken等,2003;Miceli等,2008) |

| 注:其中涉及的文献未在本文参考文献中一一列出,具体可参阅Morrison(2011)。 | ||

| 资料来源:主要基于Morrison(2011)的综述研究整理,并补充了其他的研究。 | ||

根据EV-Ⅱ的定义,理论上看它所产生的效应应该是利组织的(而且理应如此,因为其定义已经规定了其利他属性)。然而,无论是站在利己的角度还是利他的角度,表 1表明有关EV-Ⅱ效应的结论都存有争议而且散乱(Morrison,2011;Burris,2012)。虽然EV-Ⅱ的有利效应远多于不利效应(Morrison,2011),但是EV-Ⅱ的确可能产生对组织或发言者不利的效应,这印证了EV效应的多重性和一定程度上的复杂性,也意味着EV-Ⅱ研究需要一个扩展的、整合性的理论框架(Morrison,2011)。比如,针对“EV-Ⅱ为何会产生不同甚至相反的效应”的问题,Burris(2012)的研究表明EV-Ⅱ表达方式的不同(用质疑的方式vs.用支持的方式)会导致管理者对EV-Ⅱ的不同反应,进而影响EV-Ⅱ的效应;而Burris等(2013)认为EV-Ⅱ的效应取决于员工和管理者对EV-Ⅱ理解的一致程度。EV-Ⅱ对发言者与组织关系以及对其他员工和组织(团队)的有利或不利影响等仍然需要深入展开研究,而这其中已经涉及雇佣关系,或者说是在IR视角下考察EV-Ⅱ。

还应该注意到EV-Ⅱ的结果变量距离EV-Ⅱ远近程度的不同,因而EV-Ⅱ效应的内部仍有“黑箱”存在。比如,EV-Ⅱ向工作绩效和组织绩效的传导过程可能会经历员工控制感增强、激励程度提高、态度更加积极、心理紧张感降低、自我效能感提高、工作满意度提高等微观过程。总之,EV-Ⅱ研究方兴未艾,正在向着更加精细化、情境化的方向发展,研究结论更加深刻同时也更趋于客观和一致,这个过程也将审视和扬弃已有的研究成果。以上关于EV-Ⅱ效应的讨论可以用图 3表示,图中符号的含义与图 1相同。

|

| 图 3 EV-Ⅱ的效应 |

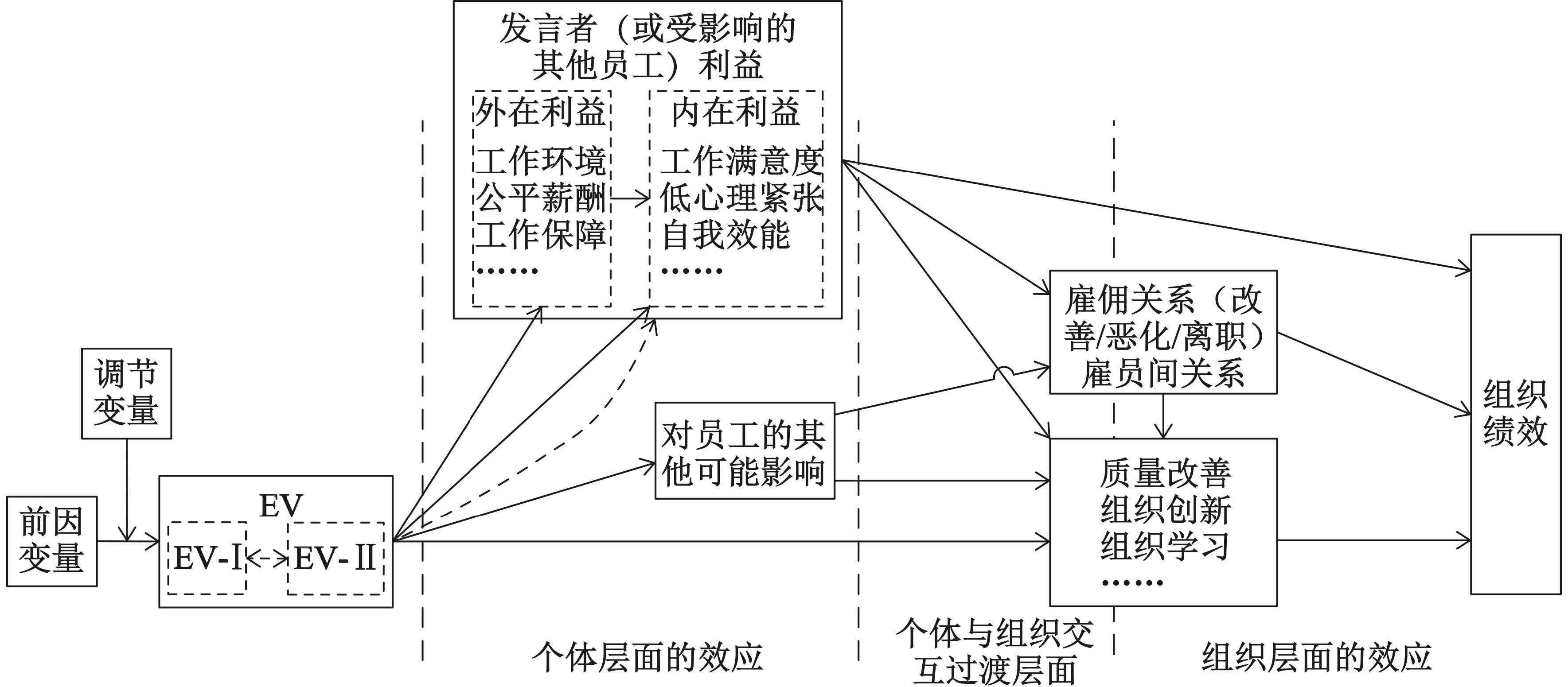

3. 效应韦恩图与EV的效应分析。通过以上分析可以发现两类EV研究在结论上都有分歧之处,也都有不充分和空白之处。本文结合集合关系绘制了“效应韦恩图”(参见图 4),以进一步分析EV的效应。人们一般都会带着一定的意图去实施行为,并对其行为可能的后果(效应)有一定的预料。预料到的可能结果有的符合意图,有的不符合意图,还有的可能无所谓;而实际发生的结果与意图可能相符、部分相符甚至不相符,可能在预料之内也可能在预料之外。我们把所有可能出现的效应称为“所有可能效应”,把能预料到的效应称为“可预料效应”,把符合意图的效应称为“被期待效应”,把实际发生的结果称为“实现效应”。它们之间的集合关系一般为“所有可能效应>可预料效应>被期待效应”;“实现效应”必然落在所有可能效应之内,但可能跨越“被期待效应”和“可预料效应”的边界(如图 4所示)。

|

| 图 4 效应韦恩图 |

图 4可以作为分析EV效应的有力工具。发言者或发言期待者(比如期待建言的组织)一般期待某种EV能够产生某种效果(即“被期待效应”)。概括地说,EV-Ⅰ的“被期待效应”应该是利员工性的,EV-Ⅱ的“被期待效应”则是利他性的。人们倾向于仅仅关注被期待效应,而未充分预料或关注可能出现的其他效应(可能是重大的),或者是由于认知局限而没有能力预料到EV的某些可能的效应;为取得被期待效应,可能会忽略或不顾其他可能的效应而采取“冒险”行为。已有研究结论的不一致或矛盾事实上是对以上几种情况的反映,印证了EV所产生的效应常常并不符合直觉和期待,并呈现出一定的复杂性和动态传递性的事实。这意味着,EV研究在未来仍有较大的拓展空间——已有研究的偏颇之处需要修正,所忽略或不足之处甚至还未涉及之处需要得到补充,并且应该充分考虑情境权变因素和EV效应的转化或传递。

(二)两类EV研究整合框架的提出以上对EV本质的讨论以及对EV效应的述评和审视,既对EV-Ⅰ和EV-Ⅱ各自的研究有启发,也为EV研究的整合做了必要的铺垫。在此基础上本文将进一步探讨两类EV研究整合的合理性。

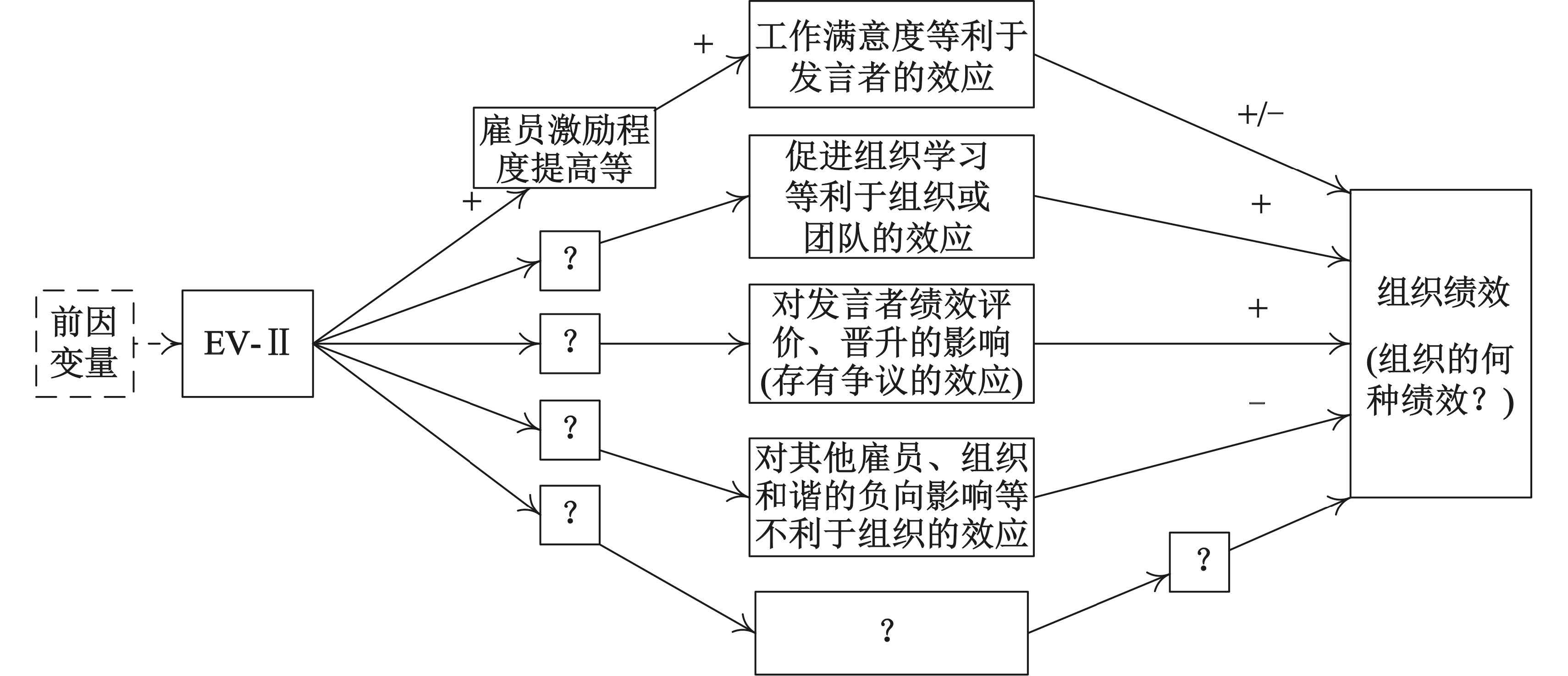

1. 整合合理性的进一步分析。长远来看EV-Ⅰ在员工利益维护中发挥着关键性作用,促进了雇佣关系的改善、平衡和稳定(Budd,2004);而EV-Ⅱ则促进了当代组织所必需的创新、学习和变革,同时也有利于员工内在利益的获得。我们无法期望员工在食不果腹、朝不保夕的情况下贡献自己的EV-Ⅱ,也难以想象员工在与组织关系不融洽的情况下积极做出EV-Ⅱ。可以推论,EV-Ⅰ虽然直接指向员工利益与劳资关系的协调,但是可以通过改善员工利益和雇佣关系而在一定程度上为EV-Ⅱ提供前提条件和环境,而且如果得到恰当应对还能促进HRM绩效的提升,进而促进组织绩效的提升;反过来,EV-Ⅱ在促进组织绩效提升的同时可以通过分享等机制提高员工的内外在利益所得,从而促进员工和组织之间的合作,促进雇佣关系的改善,进而带来EV-Ⅰ的减少(两类EV的这种关系在下面图 5整合框架的左侧EV方框中得到体现);并且,EV-Ⅱ虽然直接指向组织利益,看似不涉及劳动关系问题,但是如果未得到恰当应对也可能给雇佣关系和员工关系带来负面影响。总之,EV-Ⅰ(Ⅱ)可能产生与EV-Ⅱ(Ⅰ)同样或类似的效应(这一点也在下面图 5的整合框架中得到体现)。

|

| 图 5 基于效应的EV研究整合框架 |

在实践层面,EV效应的形成机制也是复杂的。对待EV的态度、方式和措施也会影响甚至决定EV的效应。对待EV的不同态度或倾向,可能带来对同一发言的不同解读(如利于组织或者相反),继而会影响对待EV的方式方法,最终可能导致EV的实现效应与被期待效应一致或偏离甚至背离。如果管理得当,EV就可能带来多方面的积极效应,否则,就可能相反。这进一步意味着带着利己性和利他性的预设去看待EV并不十分必要,将EV-Ⅰ和EV-Ⅱ分别局限在某一视角下也不合理。如果对EV的利他性和利己性做了错误的预判或强制的区分,势必会对研究或实践产生不利影响。总之,EV无论其类型如何,都可能同时涉及组织利益、员工利益和雇佣关系,与其先入为主地把EV定性为EV-Ⅰ或EV-Ⅱ、局限于某种视角或定式,不如摆脱视角的局限,以EV的效应为突破口,拓展EV研究和实践。

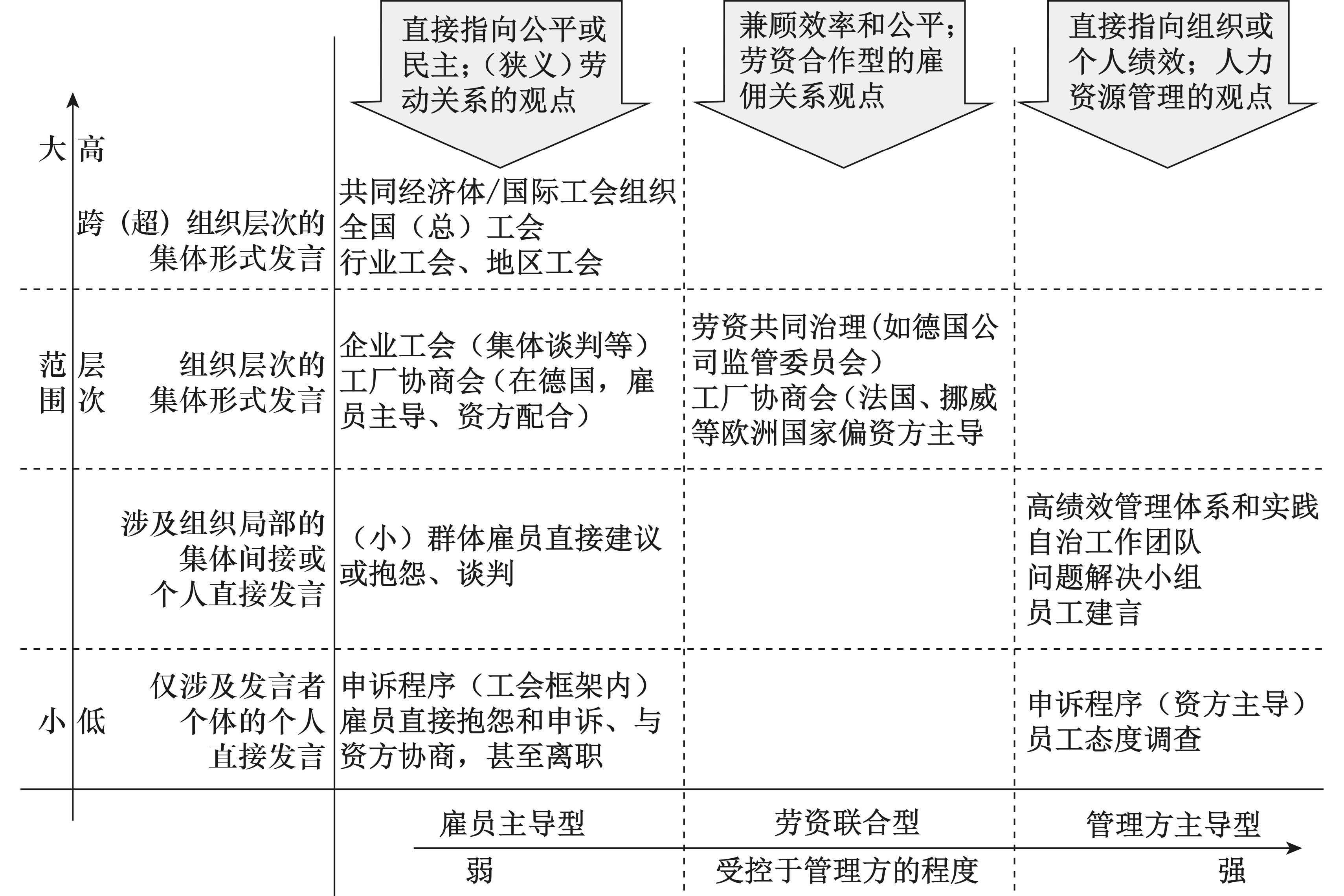

2. 整合框架的提出和讨论。基于以上对EV本质的剖析、对EV-Ⅰ和EV-Ⅱ效应研究的述评和审视,以及整合合理性的进一步讨论,本文提出如图 5所示的EV研究整合框架。这个框架体现了上面所讨论的摆脱视角局限来对EV效应进行综合和多重考察的思想,可以较为全面地提示多种研究可能,而且,它还试图展示EV向组织绩效传导过程的多个层次(个人层次、组织层次和介于二者之间的交互过渡层次)和复杂机制,其中每个层次都有一些关键过程和变量。EV无论其类型如何,都可以尝试使用这个框架来进行探讨。这并不是说所有的研究可能性都需要探讨和研究,可以根据研究的目的和需要有所侧重,但不要忽略了那些未被充分关注但事实上可能重要的方面。由于这是一个综合的整体性框架,因此它并没有完整体现所有的细节,比如上文提到的EV效应中的某些黑箱机制或传导过程,也未过多涉及调节变量,仍然有进一步细化和完善的空间。尽管如此,它仍是一个有益的尝试。EV的前因变量及形成机制研究也是EV研究的核心议题,本文暂不对此展开讨论。

上文已有的讨论、观点和思考是该整合框架及其形成的基础,该框架所能体现的上文已有讨论、观点或思考不再赘述,但有两点需要强调或补充。其一,对被低估的EV的重要性的弥补。在Hirschman(1970)之后,“忠诚”(接受并期待)和“漠视”分别被发展为独立的回应选项,从而形成了EVLN(exit-voice-loyalty-neglect)模型(Rusbult等,1982;Farrell,1983;Withey和Cooper,1989;Turnley和Feldman,1999)。EVLN模型不仅适用于员工对组织产生不满(接受区被侵犯)的情况,而且适用于接受区调整或重建的情况。但是,EVLN这种并列和“多选一”的逻辑难以与事实相符。在现实中,“说是相对容易的”,“言常在行之前”,由于发言的代价比直接退出的要小,因此员工很可能首先选择某种策略性的发言以尝试施加影响;而忠诚也并不意味着一味地被动接受和期待,也能转化为或促进利他性的发言;而漠视也可能是发言无效果而导致的。这意味着,“发言”的重要性是被低估的,相关研究仍需深入。这在图 5的框架中得到了反映和强化:忠诚、漠视和退出分别体现为雇佣关系的改善(强化)、恶化和终止(离职),并且忠诚还可作为EV产生或雇佣关系发生变化的调节变量。

其二,不同EV之间的关系和交互。图 5左侧的EV方框处借鉴了Kim等(2010)的研究。EV方框中是不同类型的EV,图中EV-Ⅰ和EV-Ⅱ可以换成其他类型的EV(比如直接EV和间接EV);它们之间的双向箭头有两种含义:不同类型EV之间的互动关系(互补或替代)和不同EV类型对因变量产生的交互作用(interactive effect)。不同类型EV是互补关系还是替代关系、是否适合搭配并能产生协同(正交互效应)对于企业有着重要的现实意义,因而应该作为研究重点之一。Kim等(2010)比较研究了“团队发言”和“代表发言”这两类EV对生产率的影响:前者指团队成员直接发言以对较为具体的工作相关事项产生团队影响力(有别于员工的一般个体发言);后者是由代表进行间接发言,常涉及组织层次的事项,比如投资、技术和战略等。他们发现,单独考察的团队发言或代表发言对生产率的影响结果都不显著,但是当包含了另一方的交互效应时,团队发言和代表发言对生产率都表现出了正向影响;而且,两者只有一高一低时对生产率的影响才显著,两者都高时生产率较低,但是要好于两者都低的情况(最糟糕);有趣的是,他们还发现两类发言并不是互补关系而是替代关系。Kim等(2010)的研究所具有的启发意义不仅在于所得到的具体结论,还在于他们摒弃了IR或HRM视角的限制,摆脱了像建言研究那样的利他性预设,直接关注EV的某方面效应,这也正是本文所努力倡导的。事实上,无论是团队发言还是代表发言,往往都既有利他性考虑也有利己性权衡,其产生的效应也必定是多方面的。

五、EV呈现形式的二维连续体及其启示本文前几部分试图摘掉看待EV的“有色眼镜”,脱掉其“外壳”以揭示其本质,并力图客观全面地展示其效应可能性。但是,EV必须凭借某些适当的呈现形式和过程机制才能发挥适当作用,而形式和机制可以被有目的地设计。EV作为一个“涵盖性术语”(umbrella term),囊括了不同类型或不同呈现形式的EV。不同的呈现形式既可能相互替代也可以共存互补,而且在很多情况下与其他活动交织在一起。本部分将基于EV的本质、效应和整合性框架,综观EV丰富的外在呈现形式,这可以视为是对本文第二部分的延伸和深化。

不少学者把EV划分为个体直接发言和集体间接发言(Brewster等,2007;Gill,2009;Lavelle等,2010;Marsden,2013),而它们各自都有着丰富的实践:团组吹风会、问题解决小组、管理者—员工一般会议、内网和电子邮件、建议策划等都是个体EV的呈现渠道;而工会、员工代表会、联席协商委员会(joint consultative committee)等都是EV的集体形式。需要指出的是,EV的个体形式和集体形式并不是根据参与人数的多少来划分的,而是要看员工是个体直接发言还是由代表集中发言。如果员工经过私下非正式沟通而形成了非正式的临时性代表,那么这位非正式代表的发言虽然可能看似员工个体直接发言,但实质上是非正式的集体发言;这种现象在组织中较为普遍,应该得到重视。还应该注意到,在HPWPs、问题解决/质量改善小组、自我管理团队等相关研究或实践中,EV虽然未被明确为关注对象,但是实质上是弥散其中的、被隐匿了的基本要素或环节,因为这些实践离开了EV根本无法实现;这种情况多涉及HRM视角,经常由组织或管理者设计并被整合到管理链条中,从而在更大程度上受控于管理方或资方。

根据EV涉及的范围层次(个体、团队、组织)和管理方(资方)对EV的主导程度,本文开发了EV呈现形式的“二维连续体”(参见图 6)。对于图中无论被冠以IR还是HRM的各种实践形式,EV都是其必不可少的基础内核之一−无论是工业民主的促进、劳动关系的平衡,还是HPWPs的实施等等,都无法离开EV而实现;这些不同的实践也因此找到了EV这一“通约项”:通过EV它们得以被“透视”和贯穿−它们都是员工、组织、政府等主体对待EV的不同假设、倾向、态度和方式(压制、回避、利用、诱导,等等)的某种外在体现,其背后交织着不同主体的不同利益诉求。站在EV这个视点还可以发现,IR/HRM领域正是围绕着EV而演进的−从工业革命早期对EV的禁锢(古典管理理论、官僚组织、人依附于机器、工会非法),到之后对EV的解禁与接受(人际关系运动、工会合法化、集体谈判等),再到当今对EV的鼓励、诱导和激发(高参与工作系统、团队工作、人人都是CEO等);这些也都推动着工业文明和民主的曲折进步。

|

| 图 6 EV呈现形式的二维连续体 |

从宏观上看,涉及不同内容或动机的EV可能被惯性地认为适合某种呈现形式或某种应对方式,然而,现实表明不同地区或国家在对待EV的实践方式上虽然存在巨大差异,但却取得了相似的结果。比如,在当今工会衰落却坐享法律制度完善之利的美国,盛行的HRM实践突出地表现为直接对组织绩效的追求,但同时也附带着继续促进员工利益和工业民主;德国的共决制更加突出员工在组织中被法律所赋予的重要地位,更多地直接指向工业民主和员工发言(权),但同样造就了德国在当今经济危机中欧洲范围的“一枝独秀”。从微观上看,如果看到并接受EV(不是这种动机或类型的,就是那种动机或类型的,而且其动机和类型会发生转换)始终存在的事实,那么区分EV动机和类型也许就没那么重要,而正视并恰当对EV进行效应导向的管理才是最重要的;比如,组织可以通过对接受区进行某种策略性(符合伦理)干预(比如激活部分无关心区)来触发或规避某些EV,同时对EV可能带来的影响进行预测并进行积极管控,以助于满足组织的某种需要(比如创新)。因此,如果能回到EV这个原点,我们也许能弱化惯性思维和观念的束缚,从而看得更本质、更客观、更清晰、更有穿透力;无论是在宏观层面还是微观层面,我们都应该积极探索和尝试灵活有效的EV机制和实践,使其不是单独利于某一方,而是使员工、企业和国家(政策制定者)在当代雇佣关系中找到某种平衡(Budd等,2010)。这些对于经济发展进入新常态、工业群体性事件进入多发期、劳动关系处于变革和转型时期、新生代员工多样化程度提高的我国而言,无疑有着重要的现实意义。

六、结 语EV无论是对于员工的外在利益获得还是内在利益满足,无论是对于组织的劳动关系建设还是创新和绩效提升,都有着重要的作用和意义,这在多元化、创新驱动和竞争加剧的当今时代尤为突出。正如本文所论述的,无论是在EV研究上还是在实践中,都应该以更为中性的眼光去看待EV,更加关注其效应的多重性,促使EV产生对组织和员工的多赢效果。比如,不要把员工的集体发言视为“洪水猛兽”,仅追求所谓的“员工建言”。我国经济发展步入新常态、人口红利缩减、制造转向“智造”、企业转型升级、劳动关系转型等都要求企业乃至国家正视EV并给予其充分和高度的关注。

EV已经成为一个重要且活跃的研究领域。鉴于已有的研究繁多细碎、思路片面狭窄、结论分歧矛盾等现象和由于视角不同而分隔、缺乏沟通和整合的状态,本文从EV的本质、效应和形式等方面沟通了“传统上IR视角下的利己性EV及其研究”和“传统上HRM视角下的利他性EV及其研究”,形成了对EV的一般化认识,构建了EV研究的整合性框架和EV外在呈现形式的二维连续体,同时将一些对未来研究或实践的启示蕴含其中。本文并不是单纯地在技术上追求所谓的概念统一和研究整合,也并非否定已有研究的价值,而是试图在这些基础上打破EV研究的惯性思维和分隔局面,拓展EV的范畴和研究空间,促进EV研究的提升和实践的改善;同时本文也是对IR和HRM相融合之倡导(Budd和Bhave,2009;Kaufman,2010)的响应。

EV研究还面临着诸多有意义且重要的(新)议题,比如互联网和移动终端即时通信普及背景下EV的特点及其管理,新生代员工背景下EV的特点及其管理,EV与员工内在利益的获得,EV与员工离职,EV与反生产力行为,EV的总量水平问题等;再比如,我国背景下不同行业的企业EV总体现状如何,EV能够在多大程度上解释绩效差异,我国社会和文化背景下的EV和EV实践有什么特点,EV效应的产生机制有何不同,EV实践应该作何改变和创新等;这些都有待后续研究的深入和跟进。当然,本文作为一次整合尝试,仍有许多不足或有待商榷之处,也无法毕其功于一役,唯希望抛砖引玉。

| [1] | (美)巴德著, 解格先, 马振英译. 人性化的雇佣关系:效率、公平与发言权之间的平衡[M]. 北京: 北京大学出版社, 2007 . |

| [2] | (美)巴德, 海沃著, 孟泉译. 雇佣关系:人力资源管理的基础[J].中国人力资源开发,2011(9) : 86–95. |

| [3] | 常凯. 劳动关系的集体化转型与政府劳工政策的完善[J].中国社会科学,2013(6) : 91–108. |

| [4] | 段锦云. 中国背景下建言行为研究:结构、形成机制及影响[J].心理科学进展,2011(2) : 185–192. |

| [5] | 段锦云, 张倩. 建言行为的认知影响因素、理论基础及发生机制[J].心理科学进展,2012(1) : 115–126. |

| [6] | 胡晓娣. 知识型员工建言行为的影响机制研究[D]. 上海:复旦大学,2011. |

| [7] | 胡晓静. 德国职工参与共决制度评介[J].商业研究,2010(5) : 172–178. |

| [8] | 李燕萍, 侯烜方. 新生代员工工作价值观结构及其对工作行为的影响机理[J].经济管理,2012(5) : 77–86. |

| [9] | 梁建. 道德领导与员工建言:一个调节-中介模型的构建与检验[J].心理学报,2014(2) : 252–264. |

| [10] | 刘军, 刘小禹, 任兵. 员工离职:雇佣关系框架下的追踪研究[J].管理世界,2007(12) : 88–95. |

| [11] | 魏昕, 张志学. 上级何时采纳促进性或抑制性进言?——上级地位和下属专业度的影响[J].管理世界,2014(1) : 132–143. |

| [12] | 杨琳. 劳资矛盾忧患[J].瞭望,2009(50) : 6–13. |

| [13] | 尤佳, 孙遇春, 雷辉. 中国新生代员工工作价值观代际差异实证研究[J].软科学,2013(6) : 83–88. |

| [14] | 周茂荣, 聂文星. 德国共同决定制的起源、演化及其在战后德国经济发展中的作用[J].世界经济与政治论坛,2000(5) : 16–18. |

| [15] | Barnard C I. The functions of the executive[M]. Cambridge: 出版Harvard University Press社名称, 1938 . |

| [16] | Brewster C, Croucher R, Wood G, et al. Collective and individual voice:Convergence in Europe?[J].The International Journal of Human Resource Management,2007,18(7) : 1246–1262. |

| [17] | Budd J W. Employment with a human face:Balancing efficiency,equity,and voice[M]. Cornell: Cornell University Press, 2004 . |

| [18] | Budd J W,Bhave D. The employment relationship[A]. Wilkinson A,Bacon N,Redman T,et al(Eds.). The SAGE handbook of human resource management[C]. London:SAGE Publications Ltd,2009. |

| [19] | Budd J W, Gollan P J, Wilkinson A. New approaches to employee voice and participation in organizations[J].Human Relations,2010,63(3) : 303–310. |

| [20] | Burris E R. The risks and rewards of speaking up:Managerial responses to employee voice[J].The Academy of Management Journal,2012,55(4) : 851–875. |

| [21] | Dau-Schmidt K G. Promoting employee voice in the American economy:A call for comprehensive reform[J] .Marquette Law Review,2011,94(3) : 766. |

| [22] | Detert J R, Burris E R. Leadership behavior and employee voice:Is the door really open?[J].The Academy of Management Journal,2007,50(4) : 869–884. |

| [23] | Farh J L, Zhong C B, Organ D W. Organizational citizenship behavior in the People's Republic of China[J].Organization Science,2004,15(2) : 241–253. |

| [24] | Farrell D. Exit,voice,loyalty,and neglect as responses to job dissatisfaction:A multidimensional scaling study[J].The Academy of Management Journal,1983,26(4) : 596–607. |

| [25] | Freeman R B, Medoff J L. What do unions do[M]. New York: Basic Books, 1984 . |

| [26] | Gill C. Union impact on the effective adoption of high performance work practices[J].Human Resource Management Review,2009,19(1) : 39–50. |

| [27] | Guest D E. Is the psychological contract worth taking seriously?[J].Journal of Organizational Behavior,1998,19(S1) : 649–664. |

| [28] | Hirschman A O. Exit,voice and loyalty:Responses to decline in firms,organizations and states[M]. Cambridge,MA: Harvard University Press, 1970 . |

| [29] | Kaufman B E. Paradigms in industrial relations:Original,modern and versions in-between[J].British Journal of Industrial Relations,2008,46(2) : 314–339. |

| [30] | Kaufman B E. The theoretical foundation of industrial relations and its implications for labor economics and human resource management[J] .Industrial & Labor Relations Review,2010,64(1) : 74–108. |

| [31] | Kim J, MacDuffie J P, Pil F K. Employee voice and organizational performance:Team versus representative influence[J].Human Relations,2010,63(3) : 371–394. |

| [32] | Lavelle J, Gunnigle P, McDonnell A. Patterning employee voice in multinational companies[J].Human Relations,2010,63(3) : 395–418. |

| [33] | Liang J, Farh C I C, Farh J L. Psychological antecedents of promotive and prohibitive voice:A two-wave examination[J].The Academy of Management Journal,2012,55(1) : 71–92. |

| [34] | Marsden D. Individual voice in employment relationships:A comparison under different forms of workplace representation[J] .Industrial Relations:A Journal of Economy and Society,2013,52(S1) : 221–258. |

| [35] | Mondy R W, Noe R M. Human resource management[M]. New Jersey: Prentice Hall Inc, 1995 : 534 -552. |

| [36] | Morrison E W. Employee voice behavior:Integration and directions for future research[J].The Academy of Management Annals,2011,5(1) : 373–412. |

| [37] | Near J P, Miceli M P. Effective whistle-blowing[J] .Academy of Management Review,1995,20(3) : 679–708. |

| [38] | Roe E M. The zone of acceptance in organization theory:An explanation of the challenger accident[J] .Administration & Society,1989,21(2) : 234–264. |

| [39] | Rousseau D M. New hire perceptions of their own and their employer's obligations:A study of psychological contracts[J].Journal of Organizational Behavior,1990,11(5) : 389–400. |

| [40] | Rusbult C E, Zembrodt I M, Gunn L K. Exit,voice,loyalty,and neglect:Responses to dissatisfaction in romantic involvements[J].Journal of Personality and Social Psychology,1982,43(6) : 1230–1242. |

| [41] | Simon H A. Administrative behavior:A study of decision making processes in administrative organization[M]. 3rd ed. New York: Free Press, 1976 . |

| [42] | Thompson J D. Organizations in action[M]. New York: McGraw-Hill, 1967 . |

| [43] | Turnley W H, Feldman D C. The impact of psychological contract violations on exit,voice,loyalty,and neglect[J] .Human Relations,1999,52(7) : 895–922. |

| [44] | Van Dyne L, LePine J A. Helping and voice extra-role behaviors:Evidence of construct and predictive validity[J].The Academy of Management Journal,1998,41(1) : 108–119. |

| [45] | Van Dyne L, Ang S, Botero I C. Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs[J].Journal of Management Studies,2003,40(6) : 1359–1392. |

| [46] | Wilkinson A, Fay C. New times for employee voice?[J].Human Resource Management,2011,50(1) : 65–74. |

| [47] | Willman P,Gomez R,Bryson A. Voice at the workplace:Where do we find it,why it is there and where is it going?[A]. Brown W,Bryson A,Forth J,et al(Eds.). The evolution of the modern workplace[C]. Cambridge:Cambridge University Press,2009. |

| [48] | Withey M J, Cooper W H. Predicting exit,voice,loyalty,and neglect[J].Administrative Science Quarterly,1989,34(4) : 521–539. |

2016, Vol. 38

2016, Vol. 38