文章信息

- 吴世飞

- Wu Shifei

- 股权集中与第二类代理问题研究述评

- A Literature Review of Concentrated Ownership and Agency Problem of the Second Type

- 外国经济与管理, 2016, 38(1): 87-100

- Foreign Economics & Management, 2016, 38(1): 87-100.

-

文章历史

- 收稿日期: 2015-05-11

一、引 言

公司不同形式的股权安排会产生不同形式的代理问题。当股权高度分散时,股东间存在“搭便车”心理,无法对管理者实施有效监督。管理者可能出于自身利益从事有悖于股东利益最大化的行为。这种由股东与管理者之间的利益冲突引发的代理问题称为第一类代理问题;而当股权集中在控股股东手中时,虽然第一类代理问题得到适当缓解,但控股股东与外部股东之间可能会产生更加严重的利益冲突。控股股东可能利用其控制地位从事自利行为,造成对外部股东利益的损害。这种由股东之间的利益冲突引发的代理问题称为第二类代理问题(郑志刚,2004;郑志刚和孙娟娟,2009)。从Smith(1776)引入股权分散的观念到Berle和Means(1932)将这一观念进一步深化以来,公司股权分散的设计似乎深入人心。随后,在此领域产生了一系列关于股权分散下第一类代理问题的经典研究(Jensen和Meckling,1976;Fama和Jensen,1983a,1983b;Jensen,1986)。然而从20世纪80年代中期开始,学术界逐渐认识到公司股权并非完全遵照Berle和Means(1932)所述的高度分散的形式安排;相反,股权集中现象普遍存在。La Porta等(1999)以来的许多跨国研究也表明,除美国、英国等少数国家的股权结构符合高度分散的原则外,世界上其他国家尤其是新兴市场国家普遍存在股权集中现象(Claessens等,2000;Faccio和Lang,2002)。最近又有学者指出,美国公司的股权情况与其他国家类似,并且在某些度量标准下比其他国家更加集中(Holderness,2009)。因此,相对集中的股权形式及与之相伴的第二类代理问题正日益引起学者的关注。

本文主要对20世纪80年代中期以来与股权集中及第二类代理问题相关的文献进行回顾与评价。在回顾过程中,本文对股权结构的分类采用Bebchuk等(2000)的界定。在分析代理问题时,他们将公司的股权结构分为股权分散结构(dispersed ownership,DO)、控制性结构(controlled structure,CS)和控制性少数股权结构(controlling-minority structure,CMS)3种类型。其中,DO结构属于股权在外部股东之间高度分散的情形;在CS结构中,大股东拥有多数控制权,同时也享有多数现金流权;在CMS结构中,大股东拥有多数控制权,且其控制权在数量上超过现金流权,实现了控制权与现金流权的分离。CS、CMS结构均属于集中型股权结构,成为第二类代理问题的主要产生机制。

二、集中型股权结构的普遍性对集中型股权结构普遍性的认识是第二类代理问题逐渐引起研究者重视的重要原因。研究表明,CS、CMS型股权结构在世界范围内普遍存在。在众多国家中,集中型股权结构比分散型股权结构更具有代表性和影响力。

(一)控制性结构的普遍性从20世纪80年代中期开始,学术界逐渐认识到公司股权结构并非完全遵照Berle和Means(1932)所述的高度分散形式,股权集中现象是普遍存在的。一份针对纽约证券交易所、美国证券交易所的上市公司以及美国场外交易公司的调查报告显示,截至1984年4月,这些公司中的20%至少有一名非管理者股东持股超过10%,这些公司中的15%至少有一名管理者股东持股超过10%(Holderness和Sheehan,1988)。Holderness等(1999)对1935年和1995年美国上市公司中管理者股权进行了对比。数据显示,在1935年1500家和1995年4200家美国上市公司中,管理者平均持股分别为13%和21%。

20世纪90年代以来,一系列关于股权结构的跨国考察也显示了股权集中的普遍性。La Porta等(1998)对49个国家或地区的公司进行了研究,发现除美国、英国、澳大利亚、瑞典、日本、韩国以及中国台湾地区外,大多数国家的公司中前三名大股东合计持股均值都超过30%。La Porta等(1999)首次对世界范围内公司的控制链条进行了系统的研究。他们界定了5种类型的公司终极控制人,并发现在27个富裕经济体的公司中,除了少数对投资者保护良好的经济体外,大多数公司均存在一个终极控制人。Claessens等(2000)、Faccio和Lang(2002)分别通过东亚和欧洲公司的股权数据发现样本中分别有超过三分之二的公司以及63.07%的公司由单一股东所控制。此外,Holderness(2009)首次提供了美国公司股权集中的证据,指出美国公司的股权情况与其他国家类似,甚至在某些度量标准下比其他国家更加集中。

(二)控制性少数股权结构的普遍性CMS结构可以通过三种途径来实现(Bebchuk等,2000),分别是金字塔结构(pyramid)、交叉持股(cross-holding)和多元股份(dual-class shares)。金字塔结构指控制人持有直接子公司多数(非全部)股权,其直接子公司同样持有下级公司多数(非全部)股权,且每一级可包含多个下级公司,从而形成了类似“金字塔”形状的控制链条。交叉持股指集团内公司之间通过横向、纵向的股权联系来增强控制人的控制权的股权安排形式。多元股份是指在公司中具有不同投票权的公司股份并存,既有一股一票的股份,也有少于一票(inferior voting shares)或是一股多票的股份(superior voting shares)。

La Porta等(1999)对世界范围内27个富裕经济体的研究显示,在样本公司中,多元股份并不是公司常用的分离现金流权与控制权的机制,交叉持股也相对少见。多数公司(大约26%)的终极控制人主要通过金字塔结构来获得超过其现金流权的控制权。Claessens等(2000)针对东亚9个国家或地区的研究显示,样本公司采用多元股份对分离现金流权与控制权的作用非常有限。因为股东需平均持有19.7%的现金流权才能获得20%的控制权。在不同国家或地区中,采用交叉持股的公司比例并不大,平均为10.1%。采用最为广泛的仍然是金字塔结构。平均有38.7%的公司采用了金字塔结构。Masulis等(2011)基于45个国家或地区的公司数据发现,在样本内的集团公司中有三分之二采用了金字塔结构,有10%采用了交叉持股,15%采用了多元股份。Gompers等(2010)在其专门针对美国公司多元股份结构的研究中发现,美国公司中大约有6%采用了多元股份结构。

可见,在CMS结构中,金字塔结构的应用最为广泛,而运用多元股份和交叉持股的公司相对较少。该差异部分是由于三者受到的法律或其他约束不同所致。金字塔结构在大多数国家是合法且不受限制的。而多元股份和交叉持股在一些国家则受到法律的禁止或限制(Bebchuk等,2000)。La Porta等(1999)指出,比利时、法国、德国、意大利、韩国和西班牙的法律均对交叉持股予以限制。日本禁止子公司持有母公司股份,对较大份额交叉持股股份的投票权进行了限制,仅允许少量适度的交叉持股。Claessens等(2000)也发现,中国香港、日本、韩国、马来西亚、菲律宾、泰国和新加坡对多元股份予以禁止,而韩国对交叉持股进行了限制。

此外,我国公司中CS、CMS结构的普遍性也得到了学者的确认。刘志远和毛淑珍(2007)指出,金字塔结构、交叉持股及多元股份形式的股权结构在我国普遍存在。马立行(2013)指出,中国上市公司前五大股东的股权集中度大大高于国际水平,比最高的德国高出18%。股权分置改革后,大多数上市公司中第一大股东持股比例仍有明显优势,并取得控股地位。虽然持股50%以上的绝对控股股东数量呈下降趋势,但第一大股东持股比例在20%以上的公司仍超过80%,且第二大股东持股比例远远低于第一大股东。这些均说明在我国公司中,CS、CMS结构也是普遍存在的。

综上,CS、CMS类型的股权结构在世界范围内是普遍存在的。虽然在CMS结构中交叉持股及多元股份的运用略少,但金字塔结构的广泛应用仍然使得CMS结构在世界范围内具有足够的影响力。正因如此,才使得由其导致的第二类代理问题日益引起研究者的关注。

三、第二类代理问题的产生机制第二类代理问题由股东之间的利益冲突所致,源于公司股权集中于部分大股东手中这一条件。因此,第二类代理问题的产生机制就是集中型的股权结构。按照Bebchuk等(2000)的界定,集中型股权结构又可进一步细分为CS与CMS类型的股权结构,故CS、CMS结构成为产生第二类代理问题的土壤。对于第二类代理问题产生机制的探讨,需要考察和分析CS、CMS结构的形成原因。本部分将对与CS、CMS结构形成原因相关的文献进行回顾,并总结其中的共性与规律。

CS、CMS结构均属于集中型股权结构。其中的控股股东往往掌握较大的控制权份额,而这也能为其带来相应的利益。这种利益称为控制权收益(benefits of control)。学术界将控制权收益区分为两种类型,即控制权共享收益(shared benefits of control)和控制权私有收益(private benefits of control)。控制权共享收益产生于大股东更强烈的监督管理者以提高公司价值的动机及能力,这种收益可以被所有股东所共享;而控制权私有收益则由大股东通过攫取公司利益获得,仅为该大股东独享。这两类控制权收益均会促使股东保留或提高其持股份额,从而促使CS、CMS结构的产生(Denis和McConnell,2003;Holderness,2003)。

(一)控制性结构的形成原因在CS结构中,控制权与现金流权并未分离,所以对CS结构形成原因的考察通常与股权集中度的决定因素联系在一起。Demsetz和Lehn(1985)最先对此作出了开创性的研究。他们发现,公司规模、属于受监管行业与股权集中度负相关,而盈利波动性、属于传媒或运动行业与股权集中度正相关。根据他们的解释,公司规模的扩大使得分散化投资的好处增加,这促进了股权分散。而盈利波动性、属于传媒或运动行业分别对应于控制权共享收益与私有收益。监管的作用则与下文要讨论的法律及投资者保护程度类似,会降低控制权收益的大小。

Demsetz和Lehn(1985)的研究仅针对美国公司。20世纪90年代以来,随着对公司股权集中度跨国考察的增多,法律及投资者保护程度的作用逐渐突显。学者们也分别从控制权共享收益或控制权私有收益两个角度解释股权集中的原因。

1.控制权共享收益的角度。Shleifer和Vishny(1997)指出,当法律无法对中小投资者的权利给予充分保护时,投资者就有动机通过拥有多数股权而成为大股东以获取更多的有效控制权。这样一方面可以缓解分散股权下股东监督公司时的搭便车问题,另一方面可以减轻股东在保护自身权利时对法律的依赖。因此,Shleifer和Vishny(1997)指出,法律对涉及公司事务的处理不妥善、不到位是大股东在世界上多数国家的公司中广泛存在的原因。La Porta等(1998)指出,法律保护投资者权利的程度及其执行的质量是决定公司金融和公司治理发展方式的基本因素。他们的实证证据显示,在投资者保护程度较差的国家,公司股权集中度较高。因此,La Porta等(1998)也将股权集中视作一种与法律相对应的投资者保护的替代机制,或对投资者保护环境薄弱的适应性机制。

2.控制权私有收益的角度。Shleifer和Wolfenzon(2002)通过在模型中引入内部人侵占公司资源的行为,从理论上证明了投资者法律保护薄弱的国家股权集中度更高、股票市场更落后。La Porta等(2000)认为投资者保护程度决定控制权私有收益的大小,从而决定了公司股权结构的均衡。此外,Bebchuk(1999)提出一个股权结构的护租(rent-protection)理论,证明了当控制权私有收益较大时,所有者会选择CS结构,且此时DO结构不是一个稳定的均衡。

从上述文献中可以发现,CS结构是受到预期的控制权共享收益与控制权私有收益共同影响的结果。而法律及投资者保护程度则从外部界定了控制权共享收益与私有收益的大小。法律及投资者保护程度的降低会使得上述收益均有所增加,从而使得公司股权趋于集中;反之,公司股权趋于分散。

(二)控制性少数股权结构的形成原因与CS结构类似,现有文献中对于CMS结构形成原因的考察仍可归结为控制权共享收益与控制权私有收益。

1.金字塔结构。学者对金字塔结构成因中两类控制权收益的考察顺序与上述CS结构相反,即首先注意其控制权私有收益动机,随后才将注意力转移到控制权共享收益动机上。

首先是控制权私有收益的角度。较早的论述见于Berle和Means(1932)。他们指出,金字塔结构的产生是为了使控制人仅付出小部分现金便可获得公司的控制权。Wolfenzon(1999)将公司结构分为两种基本类型,即金字塔结构和水平结构(horizontal structure),并在模型中融入企业家攫取私有收益的考虑,从理论上证明了金字塔结构在投资者保护程度差的国家更常见;规模较大的公司更容易被建立在金字塔结构中。Attig等(2004)从控股股东获取私有收益的角度,验证了公司采纳金字塔结构的可能性与其规模及资本支出正相关。刘启亮等(2008)运用产权理论从制度的角度提出一个理论框架,也是用控制权私利解释金字塔结构的成因。

其次是控制权共享收益的角度。随着研究的深入,学者们开始认识到金字塔结构的积极方面,并试图以一些解释来排除或“豁免”其消极影响。这方面集中的研究是由Almeida和Wolfenzon(2006)的理论研究引起。他们从理论上证明了,基于金字塔结构的支付优势(payoff advantages)和融资优势,高投资需要、低投资收益的项目以及较低的投资者保护程度会导致金字塔结构更可能被设立。他们认为,之所以金字塔结构的公司业绩更差、侵占程度更大,是因为选择效应(selection effect),即高投资需要、低投资收益以及面临较低投资者保护程度的项目更适合采用金字塔结构以利用融资优势。李增泉等(2008)对我国民营企业集团的研究表明,金字塔结构的杠杆效应能够放大企业集团的债务融资规模,从而更能适应存在融资约束的金融市场环境。Almeida等(2011)证明了集团内部某公司所处的位置取决于其盈利性,盈利性高的公司采取直接控制,盈利性低的公司则通过金字塔结构进行控制,且金字塔结构公司的低绩效是由于选择效应。Masulis等(2011)、Bena和Ortiz-Molina(2013)均为金字塔结构的融资优势和低绩效的选择效应提供了实证证据。此外,Gomes(2000)通过理论研究提出,大股东会通过建立声誉承诺不实施侵占行为,而且这种声誉效应在金字塔结构中更为显著。

2.交叉持股。目前对交叉持股动因的研究在控制权共享收益与私有收益上均有所体现。

从控制权私有收益的角度看,La Porta等(1999)认为交叉持股是控股股东实行其在公司中权力的一种方式。伴随着侵害中小股东利益的强烈动机,这种方式会损害公司的运营效率,抑制潜在投资者的投资动力。蒋学跃和向静(2009)认为,交叉持股会形成虚增资本、对证券市场助涨助跌、严重的内部人控制、非法利益输送等问题。其主要危害对象是公司的债权人、中小股东、资本市场中的公众投资者。从控制权共享收益的角度进行的研究最早可追溯到Klein等(1978)及Williamson(1979)。他们的理论研究表明,在涉及专有投资带来的租值时,公司间进行交叉持股是为了降低合作伙伴的机会主义行为风险。Ramseyer(1998)认为,日本银行持有其债务人股权是为了降低债务人的道德风险,以及获取非公开信息。而同行业企业间的交叉持股是为了降低关系专有性投资所带来的机会主义行为风险。这与Klein等(1978)及Williamson(1979)的结论一致。Morck和Nakamura(1999)在对日本银行控制权的研究中认为,交叉持股是为了抵御潜在的敌意收购风险。储一昀和王伟志(2001)从辽宁成大与广发证券相互持股的案例出发,认为交叉持股与上市公司护盘、形成经济资源优势联合、同一控制人操纵等历史和现实原因相关。蒋学跃和向静(2009)从资金融通、产业布局、分散风险等角度分析了交叉持股的控制权共享收益动机。李青原和刘志成(2010)的实证研究表明,管理层分散经营风险的动机,维持一定财务宽松的动机以及现金流量管理动机能够解释我国上市公司交叉持股的战略动因。冉明东(2011)的研究发现,上市公司交叉持股有利于公司绩效的提高,但我国公司主要基于短期投机性目标进行交叉持股。

3.多元股份。在多元股份中,一股多票股份常被控股股东所持有。这是最直接、明显的分离控股股东控制权与现金流权的方式,也是唯一无须通过多家子公司而实现的CMS结构。

现有对多元股份成因的研究较少。可能的原因有两个:一是因为这种股份形式的运用并不十分普遍,且在很多国家受到禁止或限制;二是因为运用多元股份动机单一,即为了分离控制人的控制权与现金流权,从而以较小成本保持控制权私有收益。这种动机的单一性也使得对其成因进行研究的范围被缩小。目前的研究或许仅仅被限定在探讨控制权私有收益与公司采用多元股份的关系上。如DeAngelo和DeAngelo(1985)以及Smart和Zutter(2003)认为,当控制权私有收益较大时,多元股份更容易被采用。Gompers等(2010)的研究显示,传媒行业公司更容易采用多元股份。所在区域的公司数量较多、规模较大,以及某公司销售收入占同年新上市公司销售收入的比重较大,均会增加公司采用多元股份的可能性。对这些结论的解释也是基于在上述诸条件下控制权私有收益较大。Gompers等(2010)的研究还显示,对公司采用多元股份可能性的预测能力最强的特征是公司上市时的名称中是否有人物姓名,而这显然是公司控制人对控制权私有收益给予高度评价的突出信号。此外,Gompers等(2010)还研究了多元股份与公司价值的关系,结论是在多元股份公司中,两权分离度越大,公司价值越低。这说明控股股东“理性地”选择了牺牲一部分公司价值以获取控制权私有收益。这也为多元股份的控制权私有收益动因提供了证据。

综上可见,无论金字塔结构、交叉持股还是多元股份,其产生的动机仍然是出于获取控制权共享收益或私有收益。因此,结合之前对CS结构形成原因的分析,我们便可将CS、CMS结构的形成原因均归结为控制权共享收益与控制权私有收益的共同作用。另外,法律及投资者保护程度在两种结构中均作为一种外部力量界定了两类控制权收益的大小。

四、第二类代理问题的影响由上述分析可见,作为第二类代理问题的产生机制,CS、CMS结构的形成原因均可归结为控制权共享收益与私有收益的共同作用。这样,采用上述两类股权结构的后果自然对应于两类控制权收益的实现。控制权共享收益的实现主要体现在股权集中下,大股东具有更强烈的监督管理者以提高公司价值的动机及能力,从而缓解了股东与管理者之间的代理问题(第一类代理问题),形成一种协同效应;而控制权私有收益的实现则由大股东通过对公司利益的攫取获得,造成了内部大股东与外部中小股东之间的利益冲突,形成一种壁垒效应(第二类代理问题)。可见,虽然第二类代理问题均发生在CS、CMS结构中,但CS、CMS结构并非总是导致第二类代理问题及壁垒效应,它同时也可能形成一种积极的协同效应。鉴于本文主题定位及篇幅所限,本部分主要对与第二类代理问题的影响相关的文献进行考察,而对协同效应的考察可参见Shleifer和Vishny(1986)的理论研究,Holderness和Sheehan(1988)、Morck等(1988)的实证研究,以及Holderness(2003)的相关综述。

第二类代理问题的影响主要体现在控股股东基于其控制地位,为了获得控制权私有收益而实施的一系列自利交易行为或对外部股东的歧视性行为,包括盗骗公司资源、操控资产转移定价、收受超额薪金、贷款担保、侵占公司发展机会以及稀释性股票发行、少数股权冻结等。虽然在CS结构与CMS结构中均存在第二类代理问题,但是由于在CMS结构中,控股股东的控制权与现金流权出现分离,代理问题比CS结构中更加严重(Bebchuk等,2000),且目前对第二类代理问题中控股股东行为的研究大多以金字塔结构、交叉持股及多元股份结构的公司为研究对象,因此本部分也主要基于CMS结构及两权分离的角度,对现有关于第二类代理问题影响的文献进行梳理。

(一)理论研究Johnson等(2000)将上述控股股东的一系列侵占行为称作“隧道行为”(tunneling),并通过法律案例考察各国法律如何对待隧道行为。他们发现,即使在发达国家,隧道行为也是很普遍的,并且在发达国家,隧道行为更多地采用一些合法的形式,而在新兴市场国家则存在一些不合法的隧道行为。

Bebchuk等(2000)从理论上探讨了CMS结构中的代理问题对投资项目选择、公司规模以及控制权转移的影响。其结论是,CMS结构中的代理成本比CS结构中的更高(这说明CMS结构的代理问题更加严重)。具体表现为,公司可能选择价值较低但带来较高控制权私有收益的项目,公司倾向于扩张并成为集团公司,且控制权的转移更加困难。Shleifer和Wolfenzon(2002)用一个理论模型证明了在投资者保护较好的国家,控股股东对公司利益的转移更少。

一个与隧道行为相对应的控股股东行为称为“支持行为”(propping),即控股股东在下属公司之间转移资产,将资产由其所占股权份额低的子公司转移到股权份额高的子公司,构成对后者的支持。从长远来看,控股股东暂时为陷入困境的子公司提供资金,提高了其侵占子公司未来收益的选择权价值,从而为其带来了利益。Friedman和Mitton(2003)提出并从理论上证明了支持行为的存在原理。

(二)实证证据对第二类代理问题的实证检验主要从两个角度展开,一是对控制权私有收益的衡量,二是对控制权私有收益实现形式的检验。

1.对控制权私有收益的衡量。对控制权私有收益的衡量主要有两种方法:第一种方法是用大宗股票交易的股价与该股市价之间的溢价来衡量。Barclay和Holderness(1989)应用这种方法对美国公司进行了研究并首次提供了控制权私有收益的实证证据。唐宗明和蒋位(2002)依照Barclay和Holderness(1989)的思路,采用每股净资产作为基准价的方法衡量大股东的控制权私有收益。他们的研究显示,控制权私有收益接近每股净资产的30%。此外,余明桂等(2006)、林朝南等(2006)、马磊和徐向艺(2007)等均采用类似方法提供了我国公司控制权私有收益的实证证据。Dyck和Zingales(2004)在跨国研究中应用上述方法对控制权私有收益进行了衡量。他们的研究显示,在39个国家的393起交易中,控制权私有收益最大为公司价值的65%,最小为-4%,平均为14%。控制权私有收益的第二种衡量方法是用不同级别股份的市价差异,即一股多票股份的市价相对于其他股份市价之间的溢价来衡量。Nenova(2003)运用这种方法对18个国家的661家具有多元股份的公司的投票权价值进行了衡量,结果显示,控制权私有收益在各国差异很大,在韩国接近公司价值的一半,在芬兰接近为零。

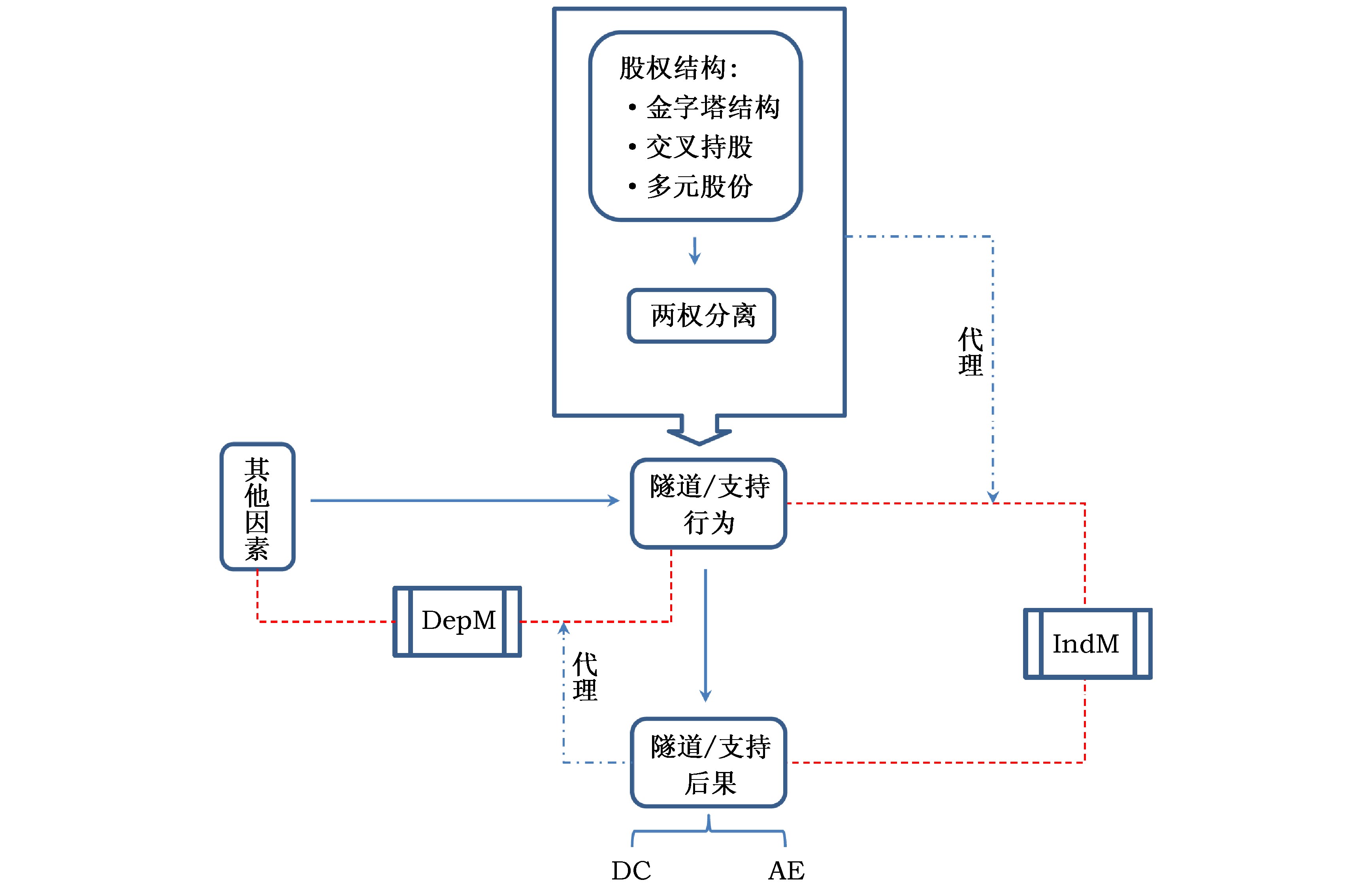

2.对控制权私有收益实现形式的检验。对控制权私有收益实现形式的检验主要涉及对前文提到的隧道/支持行为的具体考察。已有的研究主要沿着两条线索展开:第一条线索为“股权结构—两权分离—行为—后果”,第二条线索为“其他因素—行为—后果”。而隐含在两条线索中的研究逻辑及代理变量选择又各有特点:首先,在第一条线索中,主要研究隧道/支持行为产生的经济后果。隧道/支持行为作为模型中的自变量,一般将股权结构或两权分离度作为其代理变量。本文将这类模型称为IndM(independent variable model)。其次,在第二条线索中,虽然大多仍围绕着具有某种形式股权结构的公司展开,但侧重于研究其他因素对隧道/支持行为的影响。模型中的隧道/支持行为作为因变量,一般以其行为后果作为其代理变量。本文将这类模型称为DepM(dependent variable model)。两条研究线索及相关代理变量的选择如图1所示。

|

| 图 1 控制权私有收益实现形式的检验:模型与变量选择 |

IndM研究的是隧道/支持行为的经济后果。模型中将股权结构或两权分离度视作隧道/支持行为的代理变量作为自变量。因变量为相应要考察的后果变量。如Claessens等(2002)发现公司价值随着最大股东现金流权的上升而上升,但当最大股东的控制权超过现金流权时,公司价值下降。Bertrand等(2002)通过考察公司业绩与行业预计业绩之间的敏感性来衡量隧道/支持行为。结果显示,相对于非集团内的独立公司而言,集团内部的公司对行业震动缺乏敏感,且当大股东持有现金流权较低时敏感性更差。这是由于大股东从其持有现金流权低的公司向其持有现金流权高的公司转移利润造成的。Smart和Zutter(2003)发现,拥有多元股份的公司首发抑价更低,但股价也较低。作者认为这说明多元股份结构保护了控制权私有收益。李增泉等(2004)的研究表明,控股股东占用的上市公司资金与第一大股东持股比例之间存在先正向后反向的非线性关系。王鹏和周黎安(2006)、沈艺峰等(2008)分别研究了控股股东两权分离对公司绩效及现金持有量及其价值的影响。

近些年来,学者们对于隧道/支持行为之后果的研究角度也在不断扩展。一类重要的角度是将研究深入到公司治理、公司战略及公司管理的细节之中。唐跃军等(2008)、唐跃军和李维安(2009)的实证研究结果表明,公司控股股东和其他股东各自基于不同的治理战略,对公司董事会、监事会、经理层、信息披露和利益相关者等不同方面具有不同的选择偏好,从而会对后者产生不同影响。唐跃军和左晶晶(2010)的研究显示,控股股东控制权比例与独立董事规模之间表现出正“U”形关系。且控股股东现金流权比例越高,独立董事比例越低。大股东制衡度越高,独立董事比例越高。唐跃军等(2012)的研究显示,控股股东现金流权越低,两权分离度越高,公司营销战略越激进。左晶晶等(2013)的研究显示,控股股东两权分离度越高,上市公司研发投入越低。其他大股东持股比例越高,上市公司研发投入越高。此外,俞红海等(2010)从过度投资视角发现,控股股东控制权水平越高,其越可能通过过度投资的方式进行利益侵占,而现金流权高时可以抑制过度投资。Lin等(2013)实证检验了两权分离对借款来源选择的影响,验证了两权分离度越大,公司会越多依赖于公开发行债券,越少依赖于银行贷款。

一些研究者将视角从公司内部扩展至公司外部,考察第二类代理问题对公司外部利益相关者某些具体行为的影响。如Lin等(2011,2012)分别检验了两权分离对债务成本及银团贷款结构的影响,证明了两权分离度越大,债务成本越高;两权分离度越大,贷款银团的集中度越高,外国银行的参与度越低,贷款银团与贷款相关的专门技术越高。此外,Lin等(2011)还对支持行为进行了验证,结果表明,可供支持借款企业的资产越多,该公司借款的成本越低,且两权分离度对借款成本的影响力也会随之降低。Lin等(2011)还证明了两权分离度越大,融资约束程度越强。

DepM研究的是其他因素对隧道/支持行为的影响。这里的“其他因素”指除股权结构以外各种影响侵占行为的因素,如法律、制度环境等。这些因素成为模型中的自变量。而隧道/支持行为作为因变量,其代理变量通常来自其行为后果。如Johnson等(2000)的研究显示,亚洲公司在公司治理方面的法律制度薄弱,会使管理者从事更多的隧道行为。这是其在经济危机期间资产大幅贬值、汇率下降的主要原因。La Porta等(2002)的研究显示,对中小股东保护程度的加强有助于提高公司价值。李增泉等(2005)从隧道/支持行为的角度考察我国公司的并购行为,发现当上市公司存在强烈的“扭亏”和“保配”动机时,实施并购是控股股东或地方政府为了向上市公司输送利益;而当上市公司无上述动机时,进行并购是控股股东或地方政府为了侵占上市公司利益。Atanasov等(2010)研究了法律如何影响公司的隧道行为。他们在模型中将隧道行为区分为现金流型隧道行为(cash-flow tunneling)和权益型隧道行为(equity tunneling),应用来自保加利亚公司的数据进行实证检验。结果表明,新法律的颁布会使控制人在两种类型隧道行为之间进行替代选择。Frésard和Salva(2010)的研究显示,投资者对于在美国交叉上市的公司的超额现金流量的估价超过其他公司,从而证明在美国的制度及监管环境下,公司内部人利用超额现金流量获取私人利益的可能性降低。Jiang等(2010)以其他应收款作为隧道行为的代理变量,其研究表明,机构投资者的存在、审计质量及法律监管质量的提高均会起到缓解隧道行为的作用。

需要说明的是,从图1中可以发现,无论在IndM还是在DepM中,都会涉及一个衡量隧道/支持行为后果的变量。在IndM中,该后果变量直接作为模型中的因变量;而在DepM中则作为隧道/支持行为的代理变量。在实证研究中,该后果变量可以大体区分为两种类型,本文分别称其为直接后果(direct consequences,DC)和预期效应(anticipation effects,AE)。所谓直接后果,表示该后果为隧道/支持行为对公司或利益相关者造成的直接影响,如前述的“公司—行业”业绩敏感性、大股东占用公司资金额等。所谓预期效应,表示该后果是由于资本市场中利益相关者对隧道/支持行为作出预期后调整自身策略而产生的影响。比如“小股东选择大股东”的“用脚投票”行为的影响、资金提供者调整要求的资金报酬率即资本成本的影响等。从更广泛的意义上,这体现了资本市场对第二类代理问题的一种监督和约束机制的作用。具体来说,如前述的公司价值、公司现金持有的价值等。

本文之所以区分这两类不同的后果变量,是因为不同类型的后果变量置于模型中产生的效果不同。直接后果变量对后果进行直接衡量,受到其他因素的干扰较少,因而可以减少模型中控制变量的个数。但实际上可能很难找到比较恰当的直接后果变量,并且直接后果变量可能仅吸收了隧道/支持行为在某一方面的影响,从而反映不够全面。而预期效应变量是对后果的间接衡量,考虑了资本市场上的相关信息及利益相关者基于该信息的预期调整,故反映比较全面且相对容易确定。但由于上述预期调整可能囊括了除隧道/支持行为及其影响以外的其他信息,故模型中需要加入足够多的控制变量以剔除内生因素的影响。实证研究中可以根据需要在上述两种类型的后果变量中进行权衡取舍。

两类模型中变量选择与后果变量类型举例汇总如表1、表2所示。

| 作者 | 自变量(隧道/支持行为)的代理变量选择 | 因变量(行为后果)的代理变量选择 | 后果变量类型 |

| 李增泉等(2004) | 第一大股东持股比例 | 第一大股东占用公司资金额 | DC |

| 王鹏和周黎安(2006) | 控股股东两权分离度 | 公司绩效 | DC |

| 唐跃军等(2008);唐跃军和李维安(2009) | 大股东持股比例;大股东制衡度/联合制衡度 | 公司治理指数 | DC |

| 唐跃军和左晶晶(2010) | 控股股东控制权、现金流权;大股东制衡度 | 独立董事规模、比例 | DC |

| 唐跃军等(2012) | 控股股东现金流权,两权分离度 | 销售费用率、销售费用率变动 | DC |

| 左晶晶等(2013) | 控股股东两权分离度;其他大股东持股比例 | 研发投入 | DC |

| 俞红海等(2010) | 控股股东控制权和现金流权 | 过度投资 | DC |

| Lin(2013) | 控股股东两权分离度 | 借款来源选择 | DC |

| Bertrand等(2002) | 是否属于集团内公司 | “公司—行业”业绩敏感性 | DC |

| 沈艺峰等(2008) | 控股股东两权分离度 | 现金持有量及其价值 | DC/AE |

| Claessens等(2002) | 最大股东的控制权、现金流权 | 公司价值 | AE |

| Lin(2011) | 控股股东两权分离度;所处控制链条下游的资产 | 债务成本 | AE |

| Lin(2011) | 控股股东两权分离度 | 融资约束程度 | AE |

| Lin(2012) | 控股股东两权分离度 | 贷款银团的集中度;外国银行对该银团贷款的参与度;贷款银团与贷款相关的专门技术 | AE |

| Smart等(2003) | 是否发行多元股份 | 首发抑价、股价 | AE |

| 作者 | 自变量(其他因素)的代理变量选择 | 因变量(隧道/支持行为)的代理变量选择 | 后果变量类型 |

| 李增泉等(2005) | “扭亏”和“保配”动机 | 并购后投资收益或会计收益 | DC |

| Jiang等(2010) | 机构投资者的存在;审计质量;法律监管质量 | 其他应收款 | DC |

| Atanasov等(2010) | 新法律的颁布 | ROA/Tobin Q | DC/AE |

| Johnson(2000) | 合同执行力;投资者/债权人保护程度;会计准则 | 汇率及购买力 | AE |

| La Porta等(2002) | 是否属于英美法系国家 | Tobin Q | AE |

| Frésard和Salva(2010) | 是否在美国交叉上市 | 超额现金流量的估价 | AE |

公司不同形式的股权安排会产生不同形式的代理问题。集中型股权结构是产生第二类代理问题的主要机制基础。本文通过回顾现有研究发现,集中型股权结构在世界范围内是普遍存在的。控制权共享收益、控制权私有收益是其主要形成原因,而其又以获得或保留相关收益为最终后果。其后果的表现形式既包括大股东的协同效应,也包括本文重点关注的第二类代理问题中的壁垒效应。这说明控制权收益、股权集中及协同效应、壁垒效应处于一个因果循环系统之中。第二类代理问题作为该循环系统的一部分,其影响主要体现在控股股东的隧道行为和支持行为。前者为控股股东带来了直接的控制权私有收益,后者则提高了控股股东侵占子公司未来收益的选择权价值。法律及投资者保护程度作为一个外生因素在该循环中产生普遍的影响。不同的法律规则及投资者保护程度决定了不同程度的控制权收益,且某些特定的股权结构形式可能受到法律的禁止或限制。

目前我国在公司股权集中与第二类代理问题方面的研究以实证检验为主,理论研究较少。大多以国外理论为基础,应用来自我国公司的数据对相关理论进行实证检验。检验的范围也大致涵盖了集中型股权结构的普遍性、成因及第二类代理问题的影响几个方面。虽然我国缺乏相关方面的纯粹理论研究,但在实证检验过程中,很多学者根据中国国情及特殊的制度背景对来自国外的理论假说进行了修正或改进。如考虑国企改制因素(冯根福等,2002)、IPO制度因素(许年行和吴世农,2006)、控制权性质因素(Fan等,2005)的影响等。这些对模型的修正及改进使得应用于我国的实证检验可以得出更加稳健且符合中国国情的结果。

基于对国内外研究的系统回顾,本文认为,在股权集中与第二类代理问题的研究视角下,有以下几个方面值得进一步关注:

(1)对于促使集中型股权结构形成的外生影响因素,目前的研究仅局限于法律及投资者保护程度,这并不充分。更多的外生因素尚有待考察。例如,一个重要的外生影响因素可能是各国之间的文化差异。由文化差异导致的投资者目标及行事风格上的差异是否对集中型股权结构的形成过程具有解释力?

(2)对于控股股东从事隧道/支持行为的均衡分析,较早的研究仅仅假设控股股东单纯考虑其通过自身行为获得的直接利益,而不考虑其行为后果的其他方面。如Wolfenzon(1999)、La Porta等(2002)、Almeida等(2006)对于隧道行为的分析均未考虑隧道行为对公司投资的影响,均假设控股股东攫取的公司资金为“投资后”产生的待用于分配的资金。随着研究的深入,一些学者将控股股东的行为在其他方面的影响考虑在内,探索更加理性的股东行为及其后果。如Johnson等(2000)、Friedman等(2003)的模型考虑了隧道行为对投资的影响,认为控股股东攫取的是本可用作随后投资的资金。但是,这种扩展也仅仅将控股股东对其自身行为之于公司的直接影响考虑在内。而资本市场为第二类代理问题提供了一种自动的监督和约束机制。控股股东在选择自身行为时会不会将这种约束考虑在内?将这种约束置于模型中会如何影响模型结果?这些问题是控股股东面临的现实问题,也是进一步研究的重要方面。

(3)虽然Demsetz和Lehn(1985)很早便研究了股权结构的形成原因,从而强调了以股权特征作为自变量的研究的内生性问题,但早期以股权结构及两权分离度作为代理变量而研究隧道/支持行为之影响的文献并没有对其中的内生性问题予以考虑。这一问题只是在近年来逐渐引起关注,并更多地出现在相关的研究中。由前面的分析可知,控制权收益、股权集中及第二类代理问题处于一个因果循环系统中,对相关方面的研究必然伴随着内生性问题。因此,对内生性问题能否很好地处理也必然成为今后与股权结构及代理问题相关的研究能否提供稳健而有价值的结论的关键。

(4)我国关于公司、证券市场及投资者保护等方面的各项法律及制度正处于不断改进和完善的过程之中。这一过程必然伴随着控制权收益的变化,进而又会导致公司股权形式及代理问题的变化。因此,考察我国各项法律及制度的改进与完善之于控制权收益、公司股权形式及代理问题的影响是理解我国公司行为的关键。同时,能否通过理论研究及实证检验为我国法律及制度完善提供有价值的参考、建议或指引,进而促使一个能够引导大股东协同效应成为主导,并尽可能降低壁垒效应的合理的法律及制度体系的建立,是检验我国在相关方面研究成果的重要标准,也是进一步研究的重要方向。

| [1] | Almeida H,et al.The structure and formation of business groups:Evidence from Korean chaebols[J].Journal of Financial Economics,2011,99(2):447-475. |

| [2] | Almeida H V and Wolfenzon D.A theory of pyramidal ownership and family business groups[J].The Journal of Finance,2006,61(6):2637-2680. |

| [3] | Atanasov V,et al.How does law affect finance?An examination of equity tunneling in Bulgaria[J].Journal of Financial Economics,2010,96(1):155-173. |

| [4] | Attig N,et al.On the determinants of pyramidal ownership:Evidence on dilution of minority interests[R].Efa 2004 maastricht meetings paper,No.4592,2004. |

| [5] | Barclay M J and Holderness C G.Private benefits from control of public corporations[J].Journal of Financial Economics,1989,25(2):371-395. |

| [6] | Bebchuk L A.A rent-protection theory of corporate ownership and control[R].Harvard Law and Economics Discussion Paper,No.260,1999. |

| [7] | Bebchuk L A,et al.Stock pyramids,cross-ownership,and dual class equity:The mechanisms and agency costs of separating control from cash-flow rights[M].University of Chicago Press,2000:295-318. |

| [8] | Bena J and Ortiz-Molina H.Pyramidal ownership and the creation of new firms[J].Journal of Financial Economics,2013,108(3):798-821. |

| [9] | Berle A A.and Gardiner C.Means.The modern corporation and private property[M].New York:The Modern Corporation & Private Proper,1932. |

| [10] | Bertrand M,et al.Ferreting out tunneling:An application to Indian business groups[J].Quarterly Journal of Economics,2002,117:121-148. |

| [11] | Claessens S,et al.The separation of ownership and control in East Asian corporations[J].Journal of Financial Economics,2000,58(1):81-112. |

| [12] | Claessens S,et al.Disentangling the incentive and entrenchment effects of large shareholdings[J].The Journal of Finance,2002,57(6):2741-2771. |

| [13] | DeAngelo H and DeAngelo L.Managerial ownership of voting rights:A study of public corporations with dual classes of common stock[J].Journal of Financial Economics,1985,14(1):33-69. |

| [14] | Demsetz H and Lehn K.The structure of corporate ownership:Causes and consequences[J].Journal of Political Economy,1985,93(6):1155-1177. |

| [15] | Denis D K and McConnell J J.International corporate governance[J].Journal of Financial and Quantitative Analysis,2003,38(1):1-36. |

| [16] | Dyck A and Zingales L.Private benefits of control:An international comparison[J].The Journal of Finance,2004,59(2):537-600. |

| [17] | Faccio M and Lang L H P.The ultimate ownership of Western European corporations[J].Journal of Financial Economics,2002,65(3):365-395. |

| [18] | Fama E F and Jensen M C.Separation of ownership and control[J].The Journal of Law & Economics,1983a,26(2):301-325. |

| [19] | Fama E F and Jensen M C.Agency problems and residual claims[J].The Journal of Law & Economics,1983b,26(2):327-349. |

| [20] | Frésard L and Salva C.The value of excess cash and corporate governance:Evidence from US cross-listings[J].Journal of Financial Economics,2010,98(2):359-384. |

| [21] | Friedman E,et al.Propping and tunneling[J].Journal of Comparative Economics,2003,31(4):732-750. |

| [22] | Gomes A.Going public without governance:Managerial reputation effects[J].Journal of Finance,2000,55(2):615-646. |

| [23] | Gompers P A,et al.Extreme governance:An analysis of dual-class firms in the United States[J].Review of Financial Studies,2010,23(3):1051-1088. |

| [24] | Holderness C G and Sheehan D P.The role of majority shareholders in publicly held corporations:An exploratory analysis[J].Journal of Financial Economics,1988,20:317-346. |

| [25] | Holderness C G,et al.Were the good old days that good?Changes in managerial stock ownership since the great depression[J].Journal of Finance,1999,54(2):435-469. |

| [26] | Holderness C G.A survey of blockholders and corporate control[J].Economic Policy Review,2003,9(1):51-64. |

| [27] | Holderness C G.The myth of diffuse ownership in the United States[J].Review of Financial Studies,2009,22(4):1377-1408. |

| [28] | Jensen M C.and Meckling,W.H.Theory of the firm:Managerial behavior,agency costs,and ownership structure[J].Journal of Financial Economics,1976,3(4):305-360. |

| [29] | Jensen M C.Agency cost of free cash flow,corporate finance,and takeovers[J].American Economic Review,1986,76(2):323-329. |

| [30] | Jiang G,et al.Tunneling through intercorporate loans:The China experience[J].Journal of Financial Economics,2010,98(1):1-20. |

| [31] | Johnson S,et al.Corporate governance in the Asian financial crisis[J].Journal of Financial Economics,2000,58(1):141-186. |

| [32] | Johnson S,et al.Tunneling[J].American Economic Review,2000,90(2):22-27. |

| [33] | Klein B,et al.Vertical integration,appropriable rents,and the competitive contracting process[J].The Journal of Law & Economics,1978,21(2):297-326. |

| [34] | La Porta R,et al.Law and finance[J].Journal of Political Economy,1998,106(6):1113-1155. |

| [35] | La Porta R,et al.Corporate ownership around the world[J].Journal of Finance,1999,54(2):471-517. |

| [36] | La Porta R,et al.Investor protection and corporate governance[J].Journal of Financial Economics,2000,58(1):3-27. |

| [37] | La Porta R,et al.Investor protection and corporate valuation[J].Journal of Finance,2002,57(3):1147-1170. |

| [38] | Lin C,et al.Ownership structure and the cost of corporate borrowing[J].Journal of Financial Economics,2011,100(1):1-23. |

| [39] | Lin C,et al.Ownership structure and financial constraints:Evidence from a structural estimation[J].Journal of Financial Economics,2011,102(2):416-431. |

| [40] | Lin C,et al.Corporate ownership structure and bank loan syndicate structure[J].Journal of Financial Economics,2012,104(1):1-22. |

| [41] | Lin C,et al.Corporate ownership structure and the choice between bank debt and public debt[J].Journal of Financial Economics,2013,109(2):517-534. |

| [42] | Masulis R W,et al.Family business groups around the world:Financing advantages,control motivations,and organizational choices[J].Review of Financial Studies,2011,24(11):3556-3600. |

| [43] | Morck R,et al.Management ownership and market valuation:An empirical analysis[J].Journal of Financial Economics,1988,20:293-315. |

| [44] | Morck R and Nakamura M.Banks and corporate control in Japan[J].Journal of Finance,1999,54(1):319-339. |

| [45] | Nenova T.The value of corporate voting rights and control:A cross-country analysis[J].Journal of Financial Economics,2003,68(3):325-351. |

| [46] | Ramseyer J M.Cross-shareholding in the Japanese Keiretsu[R].Harvard Law School John M.Olin Center for Law,Economics and Business Discussion Paper Series,Paper 244,1998. |

| [47] | Shleifer A and Vishny R W.Large Shareholders and Corporate Control[J].Journal of Political Economy,1986,94(3):461-488. |

| [48] | Shleifer A and Vishny R W.A survey of corporate governance[J].Journal of Finance,1997,52(2):737-783. |

| [49] | Shleifer A and Wolfenzon D.Investor protection and equity markets[J].Journal of Financial Economics,2002,66(1):3-27. |

| [50] | Smart S B and Zutter C J.Control as a motivation for underpricing:a comparison of dual and single-class IPOs[J].Journal of Financial Economics,2003,69(1):85-110. |

| [51] | Smith A.An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations[M].London:Methuen & Co.,1776. |

| [52] | Williamson O E.Transaction-cost economics:The governance of contractual relations[J].Journal of Law and Economics,1979,22(2):233-261. |

| [53] | Wolfenzon D.A theory of pyramidal ownership[M].Cambridge,MA:Harvard University Press,1999. |

| [54] | 储一昀,王伟志.我国第一起交互持股案例引发的思考[J].管理世界,2001,5:173-186. |

| [55] | 李增泉,孙铮,王志伟."掏空" 与所有权安排——来自我国上市公司大股东资金占用的经验证据[J].会计研究,2004,12:3-13. |

| [56] | 李增泉,余谦,王晓坤.掏空、支持与并购重组[J].经济研究,2005,1:95-105. |

| [57] | 李增泉,辛显刚,于旭辉.金融发展、债务融资约束与金字塔结构——来自民营企业集团的证据[J].管理世界,2008,1:123-135. |

| [58] | 刘启亮,李增泉,姚易伟.投资者保护、控制权私利与金字塔结构——以格林柯尔为例[J].管理世界,2008,12:139-148. |

| [59] | 唐跃军,吕斐适,程新生.大股东制衡、治理战略与信息披露——来自2003年中国上市公司的证据[J].经济学(季刊),2008,2:647-664 |

| [60] | 唐跃军,李维安.大股东对治理机制的选择偏好研究——基于中国公司治理指数(CCGI(NK))[J].金融研究,2009,6:72-85. |

| [61] | 唐跃军,左晶晶.终极控制权、大股东治理战略与独立董事[J].审计研究,2010,6:93-99. |

| [62] | 唐跃军,宋渊洋,金立印等.控股股东卷入、两权偏离与营销战略风格——基于第二类代理问题和终极控制权理论的视角[J].管理世界,2012,2:82-95. |

| [63] | 唐宗明,蒋位.中国上市公司大股东侵害度实证分析[J].经济研究,2002,4(2):44-50. |

| [64] | 俞红海,徐龙炳,陈百助.终极控股股东控制权与自由现金流过度投资[J].经济研究,2010,(8)8:103-114. |

| [65] | 郑志刚.投资者之间的利益冲突和公司治理机制的整合[J].经济研究,2004,2:115-125. |

| [66] | 郑志刚,孙娟娟.我国上市公司治理发展历史与现状评估[J].金融研究,2009,10:118-132. |

| [67] | 左晶晶,唐跃军,眭悦.第二类代理问题、大股东制衡与公司创新投资[J].财经研究,2013,4:38-47. |

2016, Vol. 38

2016, Vol. 38