文章信息

- 马鸿佳, 宋春华, 葛宝山

- Ma Hongjia, Song Chunhua, Ge Baoshan

- 动态能力、即兴能力与竞争优势关系研究

- Dynamic Capabilities versus Improvisational Capabilities: What Are Their Relationships to Competitive Advantage?

- 外国经济与管理, 2015, 37(11): 25-37

- Foreign Economics & Management, 2015, 37(11): 25-37.

-

文章历史

- 收稿日期: 2015-07-08

一、引 言

目前,我国正处于经济转型时期,环境具有高度不确定性和复杂性的特点,企业在运营过程中既面临着巨大的机遇,又需要应对市场和制度环境的持续变化(Webb等,2013;郭润萍和蔡莉,2014;陆亚东,2015)。企业获得和维持竞争优势越来越艰难,其获得的竞争优势往往是短暂的(Li和Liu,2014)。在此情境下,新企业获取竞争优势的关键在于如何快速识别和理解环境变化并运用相应的动态能力(郭润萍和蔡莉,2014)或即兴能力(Miguel和 Stewart,2014) 。

作为一个研究领域,动态能力尚处于起步阶段(Teece,2014a;Wang等,2015)。当前的研究聚焦于动态能力的定义、前因、特点、过程和结果(Katkalo,Piteli和Teece,2010;马鸿佳和董保宝等,2014;Teece,2014b;Chatterji等,2014),而且,现有的研究对动态能力在动态环境下的作用还存在很大分歧(Peteraf等,2013;杜小民和高洋等,2014)。许多学者认为,环境动态性在动态能力和竞争优势之间起到重要的作用(Romme和Zoll等,2010;Wu,2010; Li和Liu,2014),也有些学者认为环境动态性是动态能力的重要驱动因素(Teece,2014b)。另外,作为一个新兴研究主题,目前对即兴能力的研究依然处于不成熟阶段(Pavlou,2010;Tseng等,2015)。当前的研究从不同层次研究了即兴能力的定义、影响因素以及结果变量等(Zheng 等,2011;Hmieleski和Corbett,2013;Leybourne等,2015)。同时,即兴的复杂性和解决问题的模糊性也越来越受到关注,尤其是在创业领域(Hmieleski和 Corbett ,2008;Leybourne,2010 ;阮国祥等,2014;黎赔肆和焦豪,2014;Leybourne等,2015)。许多学者认为,环境动态性在即兴能力和竞争优势或创业绩效之间起到重要的作用(Pavlou等,2010;Hmieleski和Corbett,2013)。

本文聚焦于动态能力和即兴能力,试图探索在变化的外部环境中,动态能力、即兴能力与竞争优势三者之间关系的变化(即低动态环境下三者关系和高动态环境下三者关系的差异),以期对能力理论作出有益的贡献和补充。因此,在理论上本文将动态能力与即兴能力纳入到一个框架体系内,研究二者对竞争优势的提升,提出了在高动态环境及低动态环境下二者之间的差异性。我们进一步验证了Li和Liu(2014)所推断的,在高的动态环境条件下,动态能力对竞争优势没有显著的影响,并且,在此基础之上,正如Li和Liu(2014)所推断,除动态能力之外,可能存在另外一种外部驱动力推动企业竞争力,我们从理论上所找到的即兴能力这一因素或许可以作为这种驱动力。同时也验证了Pavlou(2010)的理论推导:在低动态环境中动态能力将更有效,但在高动态环境中即兴能力比动态能力更为有效。研究的结论丰富了能力理论,尤其是动态能力理论的研究。此外,在实践上,当环境的动态性超过了动态能力适用的范围边界时,动态能力将会失灵,此时,企业的即兴能力发挥更多的作用,因此,企业在注重动态能力培育的同时,也应该注重即兴能力的培育。

虽然动态能力(DC)、即兴能力(IC)与竞争优势(CA)的关系已有诸多研究,但是DC和IC本身的关系及二者与竞争优势关系的差异性目前还不明确,需要实证研究来验证。而且,就如何应对环境变化而言,动态能力主要是预测、感知和“驾驶”环境中的可预测模式(波浪);而即兴能力主要是强调对突发的和不可预知的事件(风暴)做出反应的能力。那么,即兴能力与动态能力对竞争优势的作用是否受到环境动态性的影响?在转型经济的动态环境条件下,DC、IC与竞争优势及绩效的关系却鲜为人知(Yang等,2015)。因此,基于上述分析,本文的研究目的主要有两个:第一,在验证DC与IC结构维度的基础上,研究DC和IC与企业竞争优势的关系;第二,验证环境动态性对DC、IC与企业竞争优势关系的作用。

二、文献回顾与假设提出(一)动态能力(dynamic capability,DC)

基于RBV的能力视角,动态能力最初被定义为企业整合、构建资源,及其重构内外部能力,以适应快速变化的动态环境的过程(Teece 等,1997)。为避免对能力定义的同义反复,从流程的视角,Eisenhardt 和Martin (2000)提出了一个更广泛的定义:动态能力是一系列特定的、可识别的流程,例如产品开发、战略决策。Protogerou等(2012)将动态能力定义为协调、学习以及战略竞争响应能力。Zahra 等(2014)将动态能力定义为重新配置企业资源和流程 并使之与最初的决策相适应的能力。Vanpoucke等(2014)将动态能力定义为企业利用资源以匹配市场变化的过程(特别是整合、重组获得和释放资源的过程)。Li和Liu(2014)将动态能力定义为企业通过感知机会和威胁,做出即时的决策、执行战略决策,从而形成潜在系统的解决问题的能力。Teece(2014a)认为,动态能力不仅依赖于最佳经验而且依赖于具有“鲜明特征”的流程和商业模式;不仅要依赖于资源而且要依赖于VRIN资源(有价值的、稀有的、不可模仿的、不可替代的资源);它们还需要有Rumelt (2011)所说的“好的战略”指导的流程。Wang(2015)将动态能力定义为变革现有的组织能力并创造新的组织资源和能力的高阶能力,这一能力借助组织刻意的学习(甚至学会学习)以改变现状才能得以持续。综合上述分析,本文将动态能力定义为企业不断地整合、构建和重新配置企业内部和外部的竞争力以应对环境快速变化的能力。

在解释动态能力的研究中,众多学者分别对动态能力的维度进行了研究。Teece等(1997)开创性地提出了动态能力的3P框架,即流程、位势和路径,他认为竞争优势集中体现在企业的管理和组织流程中,并通过企业特定的资源位势进行塑造,进而为企业提供发展路径。Teece(2007)又提出新的框架,即感知、利用和重构。焦豪等(2008)则认为企业动态能力可以由环境洞察能力、变革更新能力、技术柔性能力、组织柔性能力4个维度组成。董保宝和李白杨(2014)基于前人的研究将动态能力划分为五个维度:战略隔绝、环境适应能力、变革能力、整合资源能力以及学习能力。Makkonen等(2014)将动态能力划分为两个维度:重构能力和革新能力,其中重构能力又包括重新配置、利用和学习能力三个细分维度,革新能力又包括感知和捕捉能力、知识创造能力以及知识整合能力三个细分维度。Li和Liu(2014)将动态能力划分为战略感知决策能力(strategic sensemaking capacity)、即时决策能力(Timely decision-making capacity)以及变革执行能力(change implementation capacity)。马鸿佳等(2014)在研究动态能力与创业能力的差别时,把动态能力划分为环境适应能力、资源整合能力、学习能力三个维度。吴航(2015)基于整合能力视角将动态能力划分为机会识别能力和机会利用能力。Wang(2015)将动态能力划分为两个维度,即吸收能力和转化能力。基于以上国内外学者对动态能力维度的分析以及本研究区分动态能力与即兴能力的需要,本文借鉴马鸿佳(2014)的研究,将动态能力划分为环境适应能力、资源整合能力、学习能力。

(二)即兴能力(improvisation capability,IC)“即兴”(improvisation)一词源自“proviso”,proviso 的字义是预先约定,事前依照预先规划提供所需的事或物。很多文献利用爵士乐和戏剧作为即兴的隐喻(Hatch,1998;Weick,1993和1998)。20世纪90年代,Weick(2003)首先将即兴能力的研究引入管理领域。Vera和Crossan(2005)创造性地以团队层面为切入视角对即兴能力进行探究,将即兴能力定义为“企业为达到客观的目标,自发性地和创造性地使用新的方法的能力”。然而,团队即兴并不总是具有警觉性的,并且可能受到认知失误的困扰(Bingham和Eisenhardt,2014;Vuori和Vuori,2014)。Zheng等(2011)从组织层次研究即兴,提出即兴是想法与执行的同时进行(实时计划),并从可用的而非最优的资源中寻找解决方案(拼凑);Leybourne和Smith(2006)从个人层面将即兴能力定义为在时间压力下,直觉、创造力与利用现有资源(本质是解决不可预见的问题)的混合;Pavlou和El Sawy (2010)则认为即兴能力能够自发地重新配置现有资源从而建立起新的营运能力来处理紧急的、不可预测的和创新的环境状况。此外,国内学者也对即兴能力概念进行了相关研究,如纪晓丽等(2013)对团队即兴能力的概念进行了如下界定:“在对突发事件进行管理时,在一定的时间和风险的压力下,团队成员利用手头现有的资源自发性和创造性地尝试使用新的方法,以达到企业既定目标的过程”;黎赔肆和焦豪(2014)认为,组织即兴是未经事先约定的、没有经过事先规划的行动,强调了其创造性和自发性;阮国祥等(2015)将从个人层面对即兴能力进行界定:在迅速变动的环境下,创业企业依赖员工的自发性和创造性,利用现有可用资源以响应并解决许多预料之外的管理以及技术方面问题的行为方式。综合上述分析,本文将即兴能力定义为,在动态环境和时间压力下,利用现有可得资源,以创新的、自发的方式来实现企业管理目标的能力。

同时,不少学者对即兴能力的维度进行了研究。Akgn和Lynn(2002)将即兴能力划分为三个维度:创新、速度以及内外部的连贯性。Vera和Crossan(2005)将即兴能力划分为两个维度:创造性(creative)与自发性(spontaneous)。在Vera的基础上,即兴又被划分为创造性和利用现有资源,压力环境下的执行能力以及自发性和坚持(Hmieleski和Corbett,2006;Hmieleski等,2008)。Tseng等(2015)在Pavlou和El Sawy(2010)研究的基础上,把即兴能力划分为资源重构与资源重调。许多国内学者对组织即兴维度的划分更多地集中于3个方面,即自发性、创造性和利用现有资源(黎赔肆和焦豪,2014;阮国祥等,2014;阮国祥等,2015)。基于以上分析,本研究采用学者们广泛认可的两个维度的划分方法,即创造性和自发性。

(三)竞争优势(Competitive advantage,CA)竞争优势是企业较竞争对手能够更迅速地对市场作出反应,并在生产效能、产品质量和创新速度上高于行业平均水平的特质。现有的学术研究成果中,仍然没有对竞争优势的精确定论,对竞争优势的测量指标集中体现了这一模糊性,很多研究简单地将企业竞争优势和企业绩效混为一谈。Lin和Wu(2014)认为,为了维持企业的竞争优势,需要不断更新企业的资源基础以应对环境的不断变化。Schulte(1999)首次以竞争优势的发展序列为基础,将竞争优势分为三个维度,即效率、功能和持续性。本文主要借鉴Schulte(1999)和董保宝等(2011)的研究成果,从效率、功能和持续性三个维度对竞争优势进行度量。

(四)即兴能力(IC)与动态能力(DC)和竞争优势(CA)即兴能力在管理领域尚属于一个新兴的研究主题。自即兴能力这一概念提出以来,相关研究成果正在逐步丰富和系统化。即兴能力在创新过程中,特别是在新产品开发过程中所起的作用已经越来越受到关注(Moorman和Miner,1998b;Kamoche和Cunha ,2001)。即兴的复杂性和解决问题的模糊性也越来越受到关注,尤其是在创业领域之中(Hmieleski和Corbett,2008;Leybourne,2010;阮国祥等,2014;黎赔肆和焦豪,2014;Leybourne等,2015)。Pavlou(2010)将即兴能力、运营管理能力和动态能力比喻成并列的三只手,并且认为,即兴能力在新产品开发过程中对运营能力的重新配置具有积极的作用,而且,在适度波动的环境中,动态能力是竞争优势的主要影响因素,在高度波动的环境下,即兴能力则处于支配地位。Hmieleski(2013)研究了在乐观性格(dispositional optimism)和环境动态性(environmental dynamism)的调节作用下,企业即兴行为与企业绩效的相互影响。Tseng等(2015)的研究进一步表明,即兴能力对电子商务过程的作用会进一步影响企业绩效。

自Teece和Pisano于1994年提出动态能力的概念以来,动态能力理论就成为了战略管理研究的热点,随着近些年的研究进展,动态能力逐渐成为创业研究领域关注的焦点(马鸿佳等,2014),它与竞争优势的关系也受到了学者们的青睐(Eisenhardt和Martin,2000;焦豪,2011;董保宝等,2013;吴航,2015)。Teece(2014b)整合动态能力的关键因素,并进一步扩展了动态能力框架,他认为,强动态能力以及基于难以模仿的资源制定的策略是持续竞争优势的基础。Li和Liu(2014)以中国217家企业为研究样本,证实了动态能力正向影响竞争优势。Makkonen等(2014)利用定量和定性两种方法,以301家美国企业为研究对象,证明动态能力能够通过组织变革提升企业的竞争优势,进而提升创新绩效。马鸿佳等(2014)以191家东北地区的企业为研究对象,证明动态能力和企业竞争优势存在正相关关系。董保宝和李白杨(2014)以317家中国新创企业为研究样本,证明动态能力能够对企业竞争优势的持续性产生显著的正向影响。Wang等(2015)以英国的113家高科技中小企业为研究样本,研究动态能力对不同类型企业绩效的影响,他们认为,动态能力能够提升企业竞争优势进而提高企业绩效,并且进一步证实,与防御型企业相比,动态能力对前瞻型企业绩效提升的作用更加显著。吴航(2015)实证检验了动态能力能够提升企业竞争优势进而提升企业创新绩效。因此,本文提出如下假设:

假设1a:IC与企业竞争优势正相关(H1a);

假设1b:DC与企业竞争优势正相关(H1b)。

(五)环境动态性的调节作用随着环境动态性的加强,动态能力和即兴能力可能会变得更有价值。然而,因为这两种能力是不同的,甚至二者会竞相重新配置运营能力以获得企业竞争优势。在不同程度的动态环境中,究竟哪一种能力将在企业竞争优势的获得中起到主要作用,值得进行理论推理和实证分析。

一方面,运用动态能力投资的组织通常会为应对改变做更好的准备。在其他条件不变的情况下,战略管理领域通常更倾向于明智的战略规划 (Weick ,1994;杜小民和高洋等,2015;吴航,2015)。Cohen 和 Levinthal (1994)认为,“幸运总是垂青有准备的公司”。因此,当在适度动态环境中可预测的变化模式有效时,通过借鉴过去重新配置资源的经验,动态能力也许是最佳的选择(Teece,2014b)。另一方面,组织不可能总具有完备的计划。当组织没有事前计划而必须采取迫切的行动时,即兴能力可能是应对这种意想不到的风暴的唯一可行性手段。当环境动态性过于强烈,组织面临崩溃(Hmieleski和Corbett,2013)且过去经验只能提供很少的帮助时,即兴能力很可能是有效的。而且,即兴能力还有助于加快行动的速度,避免了通过动态能力进行的冗长的重新配置过程(Eisenhardt和Tabrizi,1995)。与稳定环境相比,高动态性环境下即兴能力更有助于促进企业进行创业活动(刘全宏和江涛,2014;黎赔肆和焦豪,2014)。同时,由于组织主要依赖即兴能力,而不是要求正式计划的动态能力,这样,组织可能会以更快的速度和更低的成本对资源进行重新配置(Pavlou,2010; Tseng等,2015)。因此,虽然在低动态环境中动态能力将更有效,但在高动态环境中即兴能力比动态能力更为有效。因此,我们提出以下假设:

假设2a:在“低动态环境”下,动态能力比即兴能力更能提升企业竞争优势(H2a);

假设2b:在“高动态环境”下,即兴能力比动态能力更能提升企业竞争优势(H2b)。

三、样本与变量度量(一)样本与数据

在可预知的变化环境中,动态能力是有利于获取竞争优势的(Eisenhardt 和 Martin,2000),但是在不可预知的骤变环境中,动态能力却无能为力,也就是说,在面对突发事件时,动态能力通常不起作用(Winter,2003),因此,本文的研究样本尽可能覆盖了创业环境差别比较大的地区,并且尽量覆盖了处于不同生命周期阶段的企业。本文的数据来源主要有两个渠道:(1)EMBA和MBA学员;(2)长春市、沈阳市、深圳市、杭州市等几个地区的企业。

我们首先依据现有文献做出初步的量表,并请专家对问卷进行了字词方面的修正。接着对量表进行了预调研,预调研对象选择的是在吉林大学EMBA班就读的20家企业的高层管理人员。在发放问卷时,向受访者说明了该调查的目的,并保证调查数据仅用于学术研究,会对问卷内容保密,请受访者放心并如实填写,然后根据反馈意见对问卷做了进一步的修正。最后开展大规模调研。调研的企业主要包括生物科技、制造业、金融业、房地产业、批发零售、服务(健康、旅游、广告等)以及IT业等7类。调研对象是企业的高层管理人员。调研始于2014年5月,终于2014年10月,历时5个月。

我们在长春、沈阳、深圳、杭州四市开发区进行了调研,每个地区发放调研问卷100份,最后回收问卷223份,剔除其中有缺失项的39份问卷,有效问卷184份,有效率为46%。

(二)变量度量即兴能力。关于即兴能力,本文参考Massimo等(2009)的做法,借鉴Vera和Crossan(2005)的量表,并在Pavlou(2010)和Tseng等(2015)研究成果的基础上,将即兴能力划分为自发性和创造性两个维度,共包括10个题项。具体指标见表1。

| 变量 | 维度 | 测项 | 因子载荷 |

| 即兴能力 | 自发性 Cronbach’α=0.717 | 企业能够当场处理不曾预料到的事情 | 0.732 |

| p=0.161 GFI=0.915 | 企业成员在执行行动时独立进行思考 | 0.673 | |

| NFI=0.912 AGFI=0.921 | 企业能够对不曾预料的问题立即作出反应 | 0.830 | |

| CFI=0.924 RMSEA=0.059) | 企业能够利用当下可获得的物质资源(包括除个人和组织社会系统之外的所有资源)来解决问题 | 0.753 | |

| 创造性 Cronbach’α=0.701 p=0.151 GFI=0.862 NFI=0.905 AGFI=0.923 CFI=0.914 RMSEA=0.047 |

|||

| 企业能够尝试采用新方法来解决问题 | 0.713 | ||

| 企业能够在新的工作过程中,识别出对其发展有利的机会 | 0.762 | ||

| 企业在执行任务的过程中,有些行为是临时的,而不是计划好的 | 0.721 | ||

| 企业能够在工作过程中显示出创造力 | 0.812 | ||

| 企业能够利用当下可获得的社会资源(社会交往关系)来解决问题 | 0.761 | ||

| 企业能够利用当下可获得的认知资源(包括人意识里的所有物体和人的概念,行为过程和规则,记忆中的事实和知识)来解决问题。 | 0.802 |

动态能力。本文借鉴马鸿佳等(2014)的研究,用5项指标来度量环境适应能力,用6项指标来测度资源整合能力,用6项指标来测度学习能力,具体指标见表2。

| 变量 | 维度 | 测项 | 因子载荷 |

| 动态能力 |

环境适应能力

Cronbach’α=0.741 GFI=0.889 NFI=0.869 CFI=0.901 RMSEA=0.051 |

本企业对所在产业发展运行规律了解非常深入 | 0.757 |

| 本企业能充分认识到所处环境的变化与发展趋势并制定计划以使企业提前做好应对 | 0.781 | ||

| 本企业和同行、顾客、供应商等利益相关者频繁交流,从他们那里及时获得对企业有用的信息 | 0.791 | ||

| 本企业能够不断地观察市场、监测客户和竞争者并根据市场活动配置资源的能力 | 0.727 | ||

| 本企业能够根据企业业务发展的优先性来进行企业内部系统演进 | 0.781 | ||

| 资源整合能力

Cronbach’α=0.827 GFI=0.901 NFI=0.937 CFI=0.941 RMSEA=0.037 |

企业不断完善其自身的资源禀赋 | 0.778 | |

| 企业能够用整合的资源提升工作效率和效能 | 0.812 | ||

| 企业对资源的开发与拓展很满意 | 0.827 | ||

| 企业利用资源完成了跨部门之间的任务 | 0.731 | ||

| 企业对部门之间的资源共享很满意 | 0.718 | ||

| 经过整合的资源提升了企业的整体效率和效能 | 0.801 | ||

| 学习能力

Cronbach’α=0.734 GFI=0.937 NFI=0.937 CFI=0.938 RMSEA=0.058 |

企业善于通过联盟、合作等形式向其他企业学习 | 0.723 | |

| 企业经常与供应商、客户等一起探讨问题的解决方案 | 0.771 | ||

| 企业内部的沟通渠道畅通无阻 | 0.792 | ||

| 企业实现了知识的内部共享 | 0.718 | ||

| 企业能够对新知识进行加工、利用 | 0.732 | ||

| 企业能够创造新的知识 | 0.691 |

竞争优势。作为企业绩效的前因变量,本文认为,竞争优势的测度指标应与企业绩效有所不同。本文借鉴董保宝(2012)的研究,分别用6项指标来测度竞争优势三个维度,即效率、功能和持续性,具体指标见表3。

| 变量 | 测项 | 因子载荷 |

|

竞争优势 Cronbach’α=0.727 GFI=0.912 NFI=0.927 CFI=0.937 RMSEA=0.050 |

||

| 与行业竞争对手相比,企业能以较低的成本为客户提供产品或服务 | 0.737 | |

| 与行业竞争对手相比,企业能为客户提供多功能、高性能的产品或服务 | 0.749 | |

| 与行业竞争对手相比,企业能以更加快速、有效的方式执行操作流程 | 0.729 | |

| 企业能灵活地适应快速变化的市场并比对手更快地作出反应 | 0.697 | |

| 与行业竞争对手相比,企业更加重视客户的需求 | 0.649 | |

| 与行业竞争对手相比,本企业的市场份额增长更快 | 0.758 |

环境动态性。环境动态性指环境持续变化带来的不稳定性。本文根据Miller(1983)和尹苗苗(2014)的研究,采用5个题项度量环境动态性。具体指标见表4。

| 变量 | 测项 | 因子载荷 |

|

环境动态性 Cronbach’α=0.739 GFI=0.913 NFI=0.917 CFI=0.921 RMSEA=0.050 |

贵企业所在行业的核心产品换代速度很快 | 0.792 |

| 贵企业所在行业内技术变革的速度很快 | 0.761 | |

| 贵企业营销策略更换速度很快 | 0.775 | |

| 贵企业主要竞争对手的市场活动变得越来越难以预测 | 0.782 | |

| 市场上顾客需求越来越难以预测 | 0.753 |

控制变量。行业(Industry)与企业的成长及成长过程紧密相关。在面临动荡的环境时,高科技企业创新性很高、行业演变很快,而服务业的发展演变相对稳定(Vorhies等,2000)。企业年龄(Age)与企业对外部创业环境的感知紧密相关,不同时期企业对创业环境的感知不同,会影响企业竞争优势(Zhou等,2010)。同时,企业规模(Size:员工人数)的差异,会导致企业有不同程度的即兴行为,进而体现为不同的即兴能力,因此,本文选取行业、年龄和企业规模作为控制变量。

(三)假设检验与结果1.信度与效度检验

由于每份问卷的各部分均由同一人填写,因而可能会存在“同源偏差”,本文参考以往实证研究的通常做法,使用Harman单因子测试来检验,即对所有题项做一次因子分析。结果显示,未旋转情况下第一个主成分的方差解释率为23.17%,且未发现单个主导因子,说明本研究所得数据不存在明显的同源偏差问题。

为进一步了解问卷的信度和效度,需要对量表进行验证。最常用的信度检验方法就是检验Cronbach’α系数,接着采用验证性因子分析的方法进行适配度检验,检验各个构面是否具有区分和收敛效度。表1、表2、表3和表4的结果表明,所有变量信度符合要求,而且验证性因子分析通过检验,指标拟合情况良好,问卷的区分效度和聚敛效度合理。

2.相关分析

在对假设进行验证之前,我们首先检验各变量之间的相关关系,如表5显示了变量的描述性统计与相关分析结果。从自变量对因变量的影响关系看,即兴能力两个维度与动态能力的四个维度均与竞争优势呈正向关系,这些关系将在后面的分析中做进一步的检验。

| 变量 | 均值 | 标准差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 注: *表示P<0.05; **表示P<0.01; ***表示P<0.001。 | |||||||||

| 1.自发性 | 3.37 | 0.691 | 1 | ||||||

| 2.创造性 | 3.61 | 0.992 | 0.371 * | 1 | |||||

| 3.环境适应能力 | 3.54 | 0.842 | 0.213 * | 0.204 ** | 1 | ||||

| 4.资源整合能力 | 3.81 | 0.910 | 0.261 *** | 0.271 | 0.271 | 1 | |||

| 5.学习能力 | 3.32 | 0.783 | 0.137 | 0.154 *** | 0.168 * | 0.313 * | |||

| 6.竞争优势 | 3.07 | 0.827 | 0.233 * | 0.219 *** | 0.256 * | 0.354 ** | 0.313 * | 1 | |

| 7.环境动态性 | 4.37 | 2.851 | -0.133 | 0.329 | 0.215 | 0.367 ** | 0.216 * | 0.117 | 1 |

3.假设检验

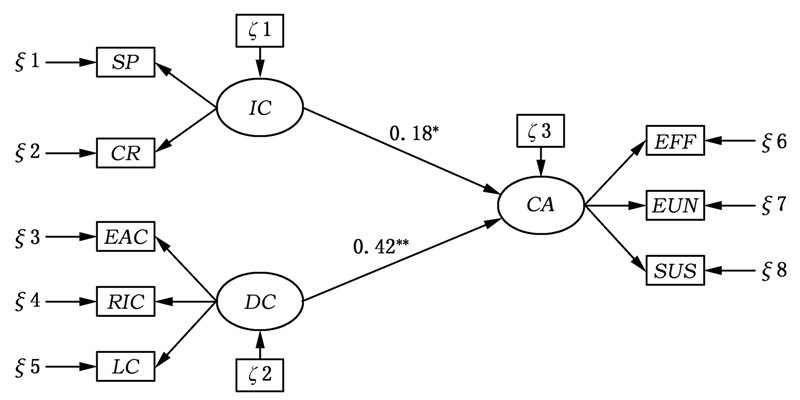

为了检验假设H1a和H1b,根据IC和DC的构建指标,我们利用结构方程模型来检验这两个假设是否成立。检验结果如图1和表6所示。结果表明,模型整体拟合很好,而且IC与企业竞争优势之间存在正相关关系(β=0.18,P<0.05),DC与企业竞争优势之间的正向关系也成立(β=0.42,P<0.01)。因此,在没有加入调节变量的情况下,假设H1a和H1b均获得支持。

|

| 注:IC:即兴能力(SP:自发性;创造性:CR)DC:动态能力(EAC:环境适应能力;RIC:资源整合能力;LC:学习能力)CA:竞争优势(EFF:效率;FUN:功能;SUS:持续性) *表示P<0.05; **表示P<0.01; ***表示P<0.001。 图 1 IC、DC与CA的关系 |

| 指标 | CMIN | DF | CMIN/DF | RMSEA | CFI | GFI | NFI | P-value |

| 值 | 169.475 | 98 | 1.865 | 0.079 | 0.957 | 0.938 | 0.954 | 0.000 |

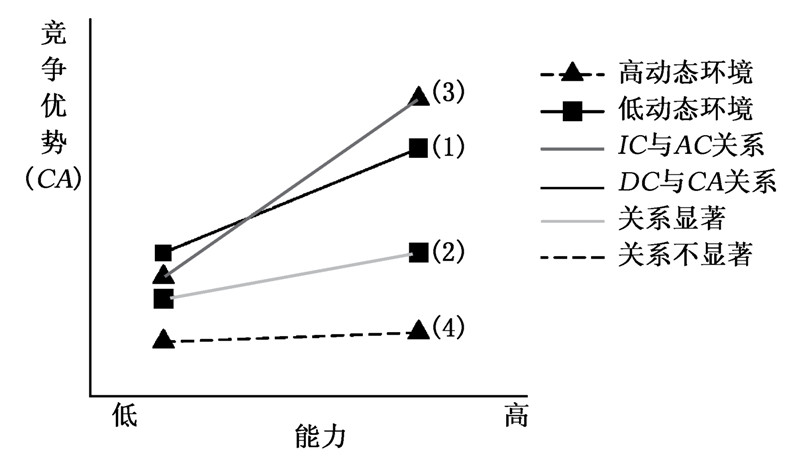

为了检验环境动态性的调节作用,本文先把环境动态性的测量指标加权平均数,然后依据加权平均数的中值(Corbin,1998;Miles 和Huberman,1994),将企业分为两组:第一组为环境低动态组(n=83),即企业面临着高动态的创业环境;第二组为环境高动态组(n=101),即企业面临的创业环境相对平稳。本文利用SPSS15.0统计软件对变量间关系做层级回归分析,结果见表7和图2所示。

| 变 量 | 低动态环境 | 高动态环境 | ||

| 竞争优势 | 竞争优势 | |||

| 模型1 | 模型2 | 模型1 | 模型2 | |

| 注: *表示P<0.05; **表示P<0.01; ***表示P<0.001。 | ||||

| 控制变量 | ||||

| 企业年龄(FA) | 0.206 ** | 0.033 | 0.206 ** | 0.033 |

| 企业规模(FS) | 0.029 | 0.015 | 0.029 | 0.015 |

| 行业类别(IC) | 0.111 * | 0.149 *** | 0.111 * | 0.149 *** |

| 自变量 | ||||

| 即兴能力 | 0.161 * | 0.398 *** | ||

| 动态能力 | 0.314 *** | 0.08 | ||

| 回归结果 | ||||

| R 2 | 0.101 | 0.264 | 0.068 | 0.137 |

| Adjusted R 2 | 0.063 | 0.228 | 0.061 | 0.118 |

| R 2 Change | 0.163 | 0.069 | ||

| F | 8.068 ** | 31.595 *** | 7.087 ** | 29.375 *** |

|

| 图 2 不同环境下动态能力、即兴能力对竞争优势的影响 |

表7的结果显示,在低动态环境下,动态能力与企业竞争优势呈正相关关系(β=0.314,P<0.001),即兴能力与企业竞争优势呈正相关关系(β=0.161,P<0.05)。从回归系数β的变化和显著性水平P值的变化上,可以看出二者差异,β=0.314明显大于β=0.161,且P值变化明显(P<0.001变为P<0.05),我们利用Stata软件,进一步验证了二者系数具有显著差异性(F=4.05,P<0.05),结果显示,二者差异显著,因此,假设H2a在“低动态环境”下,动态能力比即兴能力更能提升企业竞争优势的假设通过验证。表7的结果显示,在高动态环境下,即兴能力与竞争优势呈正相关关系(β=0.398,P<0.01),而动态能力与竞争优势关系不显著(β=0.08,P=0.351),因此,假设H2b通过验证,即:对在“高动态环境”下,即兴能力比动态能力更能提升企业竞争优势。具体如图2所示。

(四)结果讨论本文深入研究了在“较高”与“较低”两种动态环境下,即兴能力、动态能力对企业竞争优势的影响,并通过184份企业样本进行实证检验,得出以下结论:第一,没有引入环境这一变量时,企业动态能力与即兴能力对竞争优势都具有正向影响。该结论与先前研究能力的学者Pavlou(2010)、Newber等(2011)、董保宝(2012)和马鸿佳等(2014)的观点相同。第二,当我们把样本根据环境动态性的高低划分为高动态环境与低动态环境两组,并运用层次回归分析法继续分别验证在这两种情境下即兴能力、动态能力与竞争优势的关系时,我们发现,在低动态环境下,即在适度波动的环境中,虽然即兴能力对竞争优势也有一定的影响(β=0.161,P<0.05),但动态能力是竞争优势的主要影响因素(β=0.314,P<0.001),而在高动态环境中,动态能力对企业竞争优势没有影响,即兴能力则成为竞争优势的主要影响因素。这一结果验证了Pavlou(2010)所提出的推断。这一研究成果同时也完善了Li和Liu(2014)的研究结论,他们认为,在高动态环境条件下,动态能力对竞争优势没有显著的影响,这里可能存在另外一种外部驱动力推动企业竞争力,但他们没有明确指出这种外部驱动力到底是哪种力量。本文的研究结果能使我们初步推定,在高动态环境下,对竞争优势起到关键推动作用的因素至少包括即兴能力,这或许是Li和Liu(2014)所说的另外的驱动力。

四、结束语基于战略管理的资源基础观,动态能力使组织重新配置现有的运营能力,将它转变成新的能力以更好地适应环境(Teece),动态能力在变化模式可以预测的环境中有利于组织获取竞争优势(Eisenhardt和Martin,2000;Arend和Bromiley,2009)。但是,动态能力或许在不可预知的暴风雨式的环境中不能重新配置现存的营运能力(Winter,2003),即动态能力在面对突发事件时不能正常起作用,因为组织需要先前计划,而组织要重新建立能够应对意外变化的动态能力的成本是非常昂贵的。这可能使组织的计划准备有限(El Sawy和Evans ,1985),此时,动态能力的作用也是有限的(Zott,2003)、间接的(Arend和Bromiley,2009)。因此,组织在快速变化的不可预知的情境下必须以另外的能力来重新配置运营能力,这样组织才能更好地处理变化快速的、不可预测的新事件。

因此,我们引入即兴能力作为动荡环境中可供组织选择的重新配置运营能力的方式。与动态能力有所不同,即兴能力可以自发地重新配置现有的资源以建立新的营运能力,用来处理紧迫的、难以预测的和新的环境状况。动态能力可以适应可以预测的变化模式(Winter,2003),而当环境变得高度波动的时候(“风暴”),即兴能力是最适合的。企业原有的惯例无法指明正确的导向,在重新配置企业运营能力时,自发性是首选。尽管即兴能力具有创造性和自发性的特质,但是即兴能力并非临时或者偶然的,它是被整体地、重复地和有意识地概念化的能力,而且这种能力通过实践可以强化。虽然由于缺少正式的计划,即兴能力往往有负面的含义。但是,当不能成功感知环境状况时,即兴能力或许是很有价值的,因为它可能带来积极的结果。

长期以来,对于动态能力与竞争优势关系,许多学者都认为动态能力对竞争优势有正向的影响,而本文的研究结论与这些主流观点却存在差异。在高动荡的环境下,企业不能完全依靠动态能力来获取竞争优势,而要更加注重即兴能力的培养;而在适当动荡的环境下,企业在注重动态能力培育的同时,也不要忽视即兴能力为其带来的作用。因为即兴能力和动态能力同时作用,会为企业带来更佳的竞争优势,同时对于即兴能力的培育,也是企业预防环境突变的一种办法和手段。

当然,本文的研究带有一定的局限性。首先,本文采用的是截面数据的样本分析,虽然本文的研究样本尽可能覆盖了创业环境差别比较大的地区,并且尽量覆盖了处于生命周期不同阶段的企业,但研究本身还是忽略了企业生命周期所带来的关于动态能力、即兴能力对于竞争优势关系的影响,这将会导致研究结果的普适性受到质疑。因此,采取追溯性的研究,或者回溯性案例访谈的方式来验证这类观点将是未来研究的重点之一。其次,不同的学者对于动态能力这一变量,其研究维度及测度指标都具有差异性,因此,这可能会导致对动态能力与竞争优势的关系的研究结果有差异。最后,本文之所以选取即兴能力与动态能力进行对比,是因为它们对于环境的感知具有一定的代表性,但是否还存在其他有这样作用的能力,这也是未来要深入挖掘的关键内容。

| [1] | Al-Aali A and Teece D.International entrepreneurship and the theory of the (long-lived) international firm: A capabilities perspective[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2014,1(38): 95-116. |

| [2] | Aaron C and Arun P.Dynamic capabilities and manageing human capital[J].Academy of Management Perspectives,2014,1(28): 395-408. |

| [3] | Baraldi E,Gressetvold E and Harrison D.Resource interaction in inter-organizational networks: Foundations,comparison,and a research agenda[J].Journal of Business Research,2012,65(2): 266-276. |

| [4] | Breznik L and Lahovnik M.Renewing the resource base in line with the dynamic capabilities view: A key to sustained competitive advantage in the IT industry[J].Journal for East European Management Studies,2014,4(19): 453-485. |

| [5] | Catherine L,Senaratne C and Rafiq M.Success traps,dynamic capabilities and firm performance[J].British Journal of Management,2015,1(26):26-44. |

| [6] | Charles D,Florin V and Irene B.Business capabilities of small entrepreneurial media firms:Independent production of children's television in Canada[J].Journal of Media Business Studies,2008,5(1): 9-39. |

| [7] | Crossan M.Improvisation in action[J].Organization Science,1998,9(5):593-599. |

| [8] | Cunha M P,Clegg S and Neves A R P.Organizational improvisation: From the constraint of strict tempo to the power of the avant-garde[J].Creativity and Innovation Management,2014,4(23):359-373. |

| [9] | DeClercq D and Zhou L X.Entrepreneurial strategic posture and performance in foreign markets: The critical role of international learning effort[J].Journal of International Marketing,2014,2(22):47-67. |

| [10] | Hmieleski K M and Corbett A C.Entrepreneurs' improvisational behavior and firm performance: A study of dispositional and environmental moderators[J].Strategic Entrepreneurship Journal,2013.7: 138-150. |

| [11] | Hmieleski K M and Corbett A C.The contrasting interaction effects of improvisational behavior with entrepreneurial self-efficacy on new venture performance and entrepreneur work satisfaction[J].Journal of Business Venturing,2008,23: 482-496. |

| [12] | Kleinbaum A M and Stuart T E.Network responsiveness: The social structural microfoundations of dynamic capabilities[J].Academy of Management Perspectives,2014,4(28):353-367. |

| [13] | Li D Y and Liu J.Dynamic capabilities,environmental dynamism,and competitive advantage: Evidence from China[J].Journal of Business Research,2014 1(67) :2793-2799. |

| [14] | Lin Y N and Wu L Y.Exploring the role of dynamic capabilities in firm performance under the resource-based view framework[J].Journal of Business Research,2014,3(67):407-413. |

| [15] | Makkonen H,et al.Dynamic capabilities and firm performance in a financial crisis[J].Journal of Business Research,2014,1(67):2707-2719. |

| [16] | McKnight B and Bontis N.E-improvisation: Collaborative groupware technology expands the reach and effectiveness of organizational improvisation[J].Knowledge and Process Management,2002,9(4):219-227. |

| [17] | Mendonça D.Decision support for improvisation in response to extreme events: Learning from the response to the 2001 World Trade Center attack[J].Decision Support Systems,2007,43 :952-967. |

| [18] | Moorman C and Miner A S.Organizational improvisation and organization memory[J].The Academy of Management Review,1998a,23(4):698-723. |

| [19] | Moorman C and Miner A S.The convergence between planning and execution: Improvisation in new product development[J].Journal of Marketing,1998b,62(1):1-20. |

| [20] | Moorman C and Miner A S.Organizational improvisation and learning: A field study[J].Administrative.Science Quarterly,2001,46(2):304-339. |

| [21] | Pavlou P A and El Sawy O A.The "Third Hand": IT-Enabled competitive advantage in turbulence through improvisational capabilities[J].Information.Systems Research,2010,(9): 443-471. |

| [22] | Pavlou P A and El Sawy O A.From IT competence to competitive advantage in turbulent environments: The case of new product development[J].Information Systems Research,2006,17(3):198-227. |

| [23] | Rodney R,Ge B and Dong B.Entrepreneurial orientation in cross-cultural research: Assessing measurement invariance in the construct[J].Entrepreneurship Theory& Practice,2011,1(12):1-18. |

| [24] | Roudini A and Osman H.The role of international entrepreneurship capability on international performance in born global firms[J].Scientific Research,2012,4:126-135. |

| [25] | Schilke O.Second-order dynamic capabilities: How do they matter?[J]Academy of Management Perspectives,2014,4(28):368-380. |

| [26] | Stefano G D,Peteraf M and Verona G.The organizational drivetrain: A road to integration of dynamic capabilities research[J].Academy of Management Perspectives,2014,4(28):307-327. |

| [27] | Teece D J,Pisano G and Shuen A.Dynamic capabilities and strategic management[J].Strategic Management,1997,18(7):509-533. |

| [28] | Teece D J.A dynamic capabilities-based entrepreneurial theory of the multinational enterprise[J].Journal of International Business Studies,2014a,1(45): 8-37. |

| [29] | Teece D J.Explicating dynamic capabilities: The nature and micro-foundations of (sustainable) enterprise performance[J].Strategic Management,2007,28(13):1319-1350. |

| [30] | Teece D J.The foundations of enterprise performance: Dynamic and ordinary capabilities in an (economic) theory of firms[J].Academy of Management Perspectives,2014b,4(28):328-352. |

| [31] | Vanpoucke E,Vereecke A and Wetzels M.Developing supplier integration capabilities for sustainable competitive advantage: A dynamic capabilities approach[J].Journal of Operations Management,2014,7(32):446-461. |

| [32] | Vera D and Crossan M.Strategic leadership and organization learning[J].Academy of Management Review,2004,29(2):222-240. |

| [33] | Vera D and Crossan M.Improvisation and innovative performance in teams[J].Organization Science,2005,16(3): 203-224. |

| [34] | Vorhies D W and Harker M.The capabilities and performance advantages of market-driven firms: An empirical investigation Australian[J].Australian Journal of Management,2000,25(2):145-171. |

| [35] | Weick K E.Improvisation as a mindset for organizational analysis[J].Organization Science,1998,9(5):543-555. |

| [36] | Winter S.Understanding dynamic capabilities[J].Strategic Management,2003,24(10):991-995. |

| [37] | Zhou K and Li B.How strategic orientations influence the building of dynamic capability in emerging economies[J].Journal of Business Research,2010,63(3):224-231. |

| [38] | 陈志军,徐鹏,唐贵瑶.企业动态能力的形成机制与影响研究——基于环境动态性的调节作用[J].软科学,2015,29(5):59-62. |

| [39] | 董保宝,葛宝山,王侃.资源整合过程、动态能力与竞争优势:机理与路径[J].管理世界,2011,3:92-101. |

| [40] | 董保宝.网络结构与竞争优势关系研究——基于动态能力中介效应的视角[J].管理学报,2012,9(1):50-56. |

| [41] | 董保宝,李白杨.新创企业学习导向、动态能力与竞争优势关系研究[J].管理学报,2014,11(3):376-382. |

| [42] | 杜小民,高洋,刘国亮,葛宝山.战略与创业融合新视角下的动态能力研究[J].外国经济与管理,2015,37(2):18-28. |

| [43] | 樊耘,门一,张婕.超竞争环境下资源对高管团队即兴能力的影响[J].商业研究,2013,6:9-18. |

| [44] | 郭润萍,蔡莉. 转型经济背景下战略试验、创业能力与新企业竞争优势关系的实证研究[J].外国经济与管理,2014,26(12):3-12. |

| [45] | 纪晓丽,蔡耀龙.研发团队即兴能力与团队创新绩效关系研究——共享心智模式的调节作用[J].科技进步与对策,2013,30(14):11-16. |

| [46] | 刘泉宏,汪涛.企业为何要即兴运作:对中国企业战略决策风格的一个检验[J].商业经济与管理,2012(4):25-32. |

| [47] | 陆亚东.中国管理学理论研究的窘境和未来[J].外国经济与管理,2015,37(3):3-15. |

| [48] | 马鸿佳,董保宝,葛宝山.创业能力、动态能力与企业竞争优势的关系研究[J].科学学管理,2014,32(3):431-440. |

| [49] | 阮国祥,毛荐其,马立强.员工即兴行为对个体创新绩效作用机制的跨层次研究——基于新能源创业企业的实证[J].中国软科学,2015,1:108-117. |

| [50] | 王翰伦,蔡莉,尹苗苗.创业领域动态能力研究述评[J].经济纵横,2010,7:123-125. |

| [51] | 吴东,裘颖.团队即兴能力与创新绩效的关系研究[J].科学管理研究,2010,28(6):23-27. |

| [52] | 吴航.动态能力视角下企业创新绩效提升机制研究:以战略导向为调节[J].中国地质大学学报,2015,15(1) :132-139. |

| [53] | 尹苗苗,马艳丽.不同环境下新创企业资源整合与绩效关系研究[J].科研管理,2014,35(8) :110-116. |

| [54] | 张小林,裘颖.即兴能力理论研究综述[J].科技进步与对策,2010,23(27):156-160. |

2015, Vol. 37

2015, Vol. 37