文章信息

| 外国经济与管理 2015年37卷第10期 |

- 胡睿玲, 田喜洲

- Hu Ruiling, Tian Xizhou

- 重构工作身份与意义——工作重塑研究述评

- Crafting Work Identity and Meaning: A Literature of Job Crafting Research

- 外国经济与管理, 2015, 37(10): 69-81

- Foreign Economics & Management, 2015, 37(10): 69-81.

-

文章历史

- 收稿日期: 2015-06-09

2015第37卷第10期

传统的工作设计是管理者以自上而下的方式为员工明确任务、责任、权利以及在组织中的工作关系,并由员工被动接受。良好的工作设计有利于增强员工的工作动机,并激励其达到更高的绩效水平。但由于员工个性特征、认知水平等的差异,组织很难制定一套人人适用的工作设计方案。传统的激励方法也大多以外在的物质利益为基础,只能部分地解释员工积极行为的动机。尽管20世纪马斯洛需求层次理论、赫兹伯格双因素理论等经典激励理论的出现为工作设计与再设计指明了方向,但工作设计的主要行为人仍为管理者,这种自上而下的管理方式较少关注员工的能动性,多少会使员工的积极性受到限制。

在经济技术全球化的当代,知识员工(knowledge worker)在组织发展中扮演着举足轻重的角色。组织要实现可持续发展必须依赖优秀的人才,而充分发挥知识员工的自主性和创新性,激励他们的工作动力,也成为管理的重点与难点。随着人本管理的发展,一些学者逐渐把研究重点由管理者转向员工个人,以积极的价值为导向,关注其自下而上的主动性行为和创造力。如Kulik等(1987)认为,由于员工能够对他们的工作特征做出准确的评价,因此员工自发的工作再设计行为可以提高个人与工作环境的匹配度。任务修正(task revision)与个别协议(idiosyncratic deal)也是主动性行为的表现,前者指的是员工在感到工作中的任务过程或者在组织中承担的角色不正确时,采取行动去纠正不正确的岗位描述或者角色期望(Staw和Boettger,1990),而后者则强调员工与组织共同协商之下的个性化工作安排(Hornung,2008)。

随着经济的快速发展,人们的物质生活水平不断提高,工作对于个人而言已不仅仅是获取物质回报的方式,同时也是自我价值的体现。越来越多的人开始思考工作之于个人的价值,并主动通过对工作内容的主观认识与实践、与他人积极主动的交流互动来获取不一样的工作意义与体验。这种主动性行为能够充分发挥员工的创造性,在帮助员工实现自我的同时,也使组织从中受益(Peter,1990)。例如,理发师亲切地与顾客交谈,了解顾客对发型的要求、拉近彼此的关系,这有利于自己的工作(Cohen和Sutton,1988);餐厅厨师在客人就餐时征询其对菜品的建议,同时通过精心制作食物来获得成就感(Fine,1996a和1996b);医院清洁工将工作视为治愈病人的一部分,不厌其烦地向病人提供帮助与服务,或者通过与病人的交流使他们尽快适应医院的环境(Wrzesniewski和Dutton,2001),尽管这些并非其本职工作。基于此,Wrzesniewski和Dutton在总结前人研究的基础上,于2001年首次提出了“工作重塑”(job crafting)概念,并从员工的视角出发,探讨积极主动的工作方式。对工作重塑的研究不仅能帮助员工提升工作满意度、工作承诺,获得工作意义感,也有助于管理者深刻认识员工与组织相互影响的逻辑关系。这一概念的提出也与积极组织学(positive organizational scholarship,POS)研究的价值取向相呼应,将研究重点聚焦于组织环境的积极要素,并通过积极的运作来获取不同寻常的积极结果。工作重塑虽然强调自下而上,但没有降低组织设计(自上而下)的重要性,相反,它与组织设计相互补充,并且能增强员工的工作适应性。正是由于工作重塑具有的重要理论与现实意义,近年来,一大批学者(如Wrzesniewski和Dutton,2001;Ghitulescu,2006;Leana等,2009;Tims和Bakker,2010;Petrou等,2012;Slemp和VellaBrodrick,2014)对工作重塑进行了全方位的研究。本文通过对相关研究的述评,来探讨工作重塑的内涵、特征、重塑方式和影响因素等,希望为读者提供清晰的研究脉络及未来研究方向。

二、工作重塑的概念与特征(一)工作重塑的概念

工作重塑指员工为了使自己的兴趣、动机和激情与工作相一致而自我实施的一系列使其工作任务及关系边界发生改变的积极行为(Wrzesniewski和Dutton,2001)。与自上而下的传统工作设计相反,它是员工在正式工作设计的基础上,根据自身需求自主地对工作内容、方式与工作关系等的重构,其目的是获得工作意义感与身份感。例如,教师设计出创新性教学方案以提高学生的学习积极性,外企员工努力与同事、上级和下属建立良好的关系以获得工作愉悦感,虽然这些都不是他们必须完成的。在Wrzesniewski和Dutton(2001)提出工作重塑概念后,一些学者(如Tims和Bakker,2010;Petrou等,2012)基于工作要求—资源(job demandsresources)模型(Demerouti等,2001;Bakker和Demerouti,2007)将工作重塑定义为“员工为了平衡工作要求与工作资源,根据自身的能力与需求做出的行为改变”,该定义强调了工作特征对员工动机以及幸福感的影响(Tims和Bakker,2010;Petrou等,2012)。除了从单个员工角度定义工作重塑以外,Leana等(2009)还提出了合作工作重塑(collaborative job crafting)概念。与个人工作重塑不同的是,合作工作重塑是指员工在工作中以合作的形式重新对工作进行组织和设计,以达到共同的目标,即员工通过合作工作重塑的方式参与相同的工作流程,促进相互的交流与经验分享,以提升工作满意度、组织承诺和组织绩效(Leana等,2009)。

总之,不管以何种方式定义工作重塑,其本质都是员工以积极主动的态度自下而上地改变工作内容与方式,以满足个人或群体的需求,并获得工作意义感的亲组织行为。

(二)工作重塑的特征

通过对现有研究的归纳可以看出,工作重塑具有三个方面的典型特征,即积极主动性、过程适应性与非物质回报性。

1.积极主动性。传统的工作设计强调管理者设计和创造工作内容并由员工被动地接受,而工作重塑侧重于体现员工在工作设计中的主动性改变,强调员工以积极主动的方式改变工作认知、工作关系或者工作任务,它是员工主动性行为的一种表现形式(Grant和Ashford,2008)。例如,同样是复印机操作员,有些员工只会复印、打印、装订等简单操作,而有些员工除了进行同样简单的操作,还主动学习复印机维修技术以拓宽相关专业领域(Ghitulescu,2006)。工作重塑是员工积极行为取向的体现(Ghitulescu,2006),员工作为活跃的“重塑者”,能在工作中识别重塑机会并积极采取行动,重新定义工作任务及目标,积极寻求资源和机会为重塑创造有利条件,并主动寻求重塑挑战(Wrzesniewski和Dutton,2010)。

2.过程适应性。研究表明,工作重塑并非一次就能实现,它是一个持续不断的过程,这一过程可能会受到员工所处的职业生涯阶段(Organ,1988)和工作环境的影响(Berg等,2010)。在工作重塑分类上,工作要求—资源重塑最能体现工作重塑的过程性——员工为使其工作要求与工作资源相平衡而主动做出的一系列动态改变行为。正如Wrzesniewski和Dutton(2001)以及Petrou等(2012)所描述的那样,即使在最稳定的环境下,员工个人也能通过调整其任务和关系,调动身边的资源来进行工作重塑。另外,工作重塑的过程也是一个适应性过程,当员工在重塑过程中遇到挑战时,他们可以运用自身的优势,解决困难以维持工作的顺利进行。例如,当员工在进行工作重塑的过程中遇到监管人员的阻碍时,他们会通过适应监管人员的期望并赢取信任,来克服重塑挑战(Berg等,2010)。

3.非物质回报性。随着全球经济与文化的快速发展,丰富的物质生活已不能满足人们精神愉悦的全部要求。现代人在职业选择或发展上不只追求工作提供的物质回报,还试图找寻工作的内在意义,如个人价值的实现、认识世界和认识自我、摆脱一成不变的生活等。而工作重塑正是这一趋势的体现——追求内在价值而非物质回报。虽然工作重塑能够提升组织绩效,员工也能从中受益,但这并非员工进行工作重塑的主要目的。员工可以通过改变对工作的认知、赋予工作信念与价值,而真正懂得“工作意味着什么”,并获得精神上的满足与幸福(Slemp和VellaBrodrick,2014);或者通过改变与他人交往的关系质量来促进个人成长与组织发展,从而收获喜悦与感动。可以说,非物质回报性特征是工作重塑研究的社会价值之所在。

三、工作重塑的方式工作重塑方式的研究视角主要有两种,一种是Wrzesniewski和Dutton(2001)提出的任务、关系及认知重塑,另一种是Tims和Bakker(2011)基于工作要求—资源模型提出的四维结构重塑。

(一)任务重塑、关系重塑与认知重塑

Wrzesniewski和Dutton(2001)在最早提出工作重塑概念时,通过实验访谈与文献分析将工作重塑的方式分为任务重塑、关系重塑和认知重塑三种。

1.任务重塑(task crafting)。任务重塑是指员工在工作中自主增加或者缩减任务数量、拓宽或缩小工作范围、改变在工作中的表现(Wrzesniewski和Dutton,2001)。Berg(2013)将任务重塑细分为增加任务、强调任务和重设任务三类。增加任务是指员工增加正式工作设计之外的工作任务,他们能从这些工作任务中找寻到意义;强调任务指的是员工在自己喜欢且有意义的工作内容中投入更多的精力、时间和注意力,例如牙科医生花更多的时间与病人交谈,告诉他们保护牙齿的重要性;而重设任务是指重新设计现有的工作任务,例如会计师创造一种新的报税方式,以减少工作重复量。工作是由一系列任务以及人际关系组成的,而任务是最基本的工作单元,员工正是通过完成上级交派的一系列任务来完成工作的。当员工在工作过程中遇到阻碍或者需要做出改变时,他们可以通过改变任务的数量、类型或者范围来实现任务重塑,简化工作过程,开拓更多的工作内容,以使工作更富有意义。

2.关系重塑(relational crafting)。关系重塑指的是员工改变交际圈的范围或交往的质量,例如,电脑技师通过为合作伙伴提供帮助以及向新手传授经验,来增进自己与社会的联系。Berg等(2013)将关系重塑细分为构建关系、重建关系和适应关系三种类型。构建关系指的是员工在工作中主动建立与他人的联系,以获得自我价值和他人的尊重等,例如医院清洁工通过增加与病人及其家属的交流而获得更多的感激;重建关系指的是改变以前与他人接触的方式,以实现更加有意义的目的,例如校长开始了解教师的工作绩效而不是单纯地进行监督或者评估教师的工作,以拉近彼此的距离,促进彼此的交流;适应关系指的是员工通过在工作中向他人提供有价值的帮助和支持,来建立相互信任与尊重,从而获得他人相应的回馈。

传统的工作是一系列任务过程的集合,员工的职责是在工作过程中完成分配给自己的既定任务,而工作的任务设计促使组织构成精细的关系架构(relational architectures)(Grant,2007),这个关系架构的形成对员工的人际交往有着重要的意义。高质量的关系能够促使员工相互信任和尊重,使得员工更加适应工作,提高工作承诺水平,形成更加积极的工作态度,如职场友谊(张晓舟,2014)。可见,关系对于员工个人具有深刻意义,同时也关乎整个组织的运作。员工通过关系重塑来促进彼此的交流,获得更多工作上的支持,这对于更好地完成工作任务、建立或改变工作身份有着深刻的意义。

3.认知重塑(cognitive crafting)。认知重塑指的是员工通过改变对工作任务、关系或者整个工作本身的理解与看法,并在工作中感知到与以往不同的意义,来使工作产生不一样的价值。梁西胜(2012)以企业员工为研究对象,探讨了工作认知与在职行为的关系,发现工作认知与在职行为之间呈正相关关系,并且工作认知与积极工作行为相关度最高,而组织承诺中的规范承诺和机会承诺在工作认知和在职行为之间起中介作用。Berg等(2013)将认知重塑分为拓展认知、聚焦认知和联系认知三种类型。拓展认知指加深对工作目的和意义的认识。例如,饲养员将工作视作保护和照顾动物的道德责任,而不是单纯的打扫和喂养。聚焦认知指的是将工作中自己喜欢的那部分视作能使自己获得更多工作意义的途径,而相对忽视或者忍受自己不喜欢的那部分。联系认知是指将对个人有意义的兴趣等注入工作之中,以获得更多工作激情和身份认同。例如,售票员将工作视作带给顾客快乐体验的一种方式,而不仅仅是枯燥的售票订单处理(Berg等,2013),这样更能激发自己的工作激情,使自己体验到更多的快乐。由于认知差异使得员工对工作的本质有着不同的看法,因此,通过认知重塑的方式改变对工作的看法,也能带来不一样的工作体验和工作意义。

总之,Wrzesniewski和Dutton(2001)对工作重塑的定义与分类奠定了工作重塑研究的基础,之后的研究者在其基础上进行了拓展。例如,Lyons(2008)通过对销售员的研究,进一步将工作重塑划分为五个维度,分别是个人能力发展(personal skill development)、任务功能(task function)、增进关系(advancing relationships)、维持关系(maintaining relationships)和战术选择(tactics choices)。国内研究者郑昉(2009)以国内15所大学的900名教师为研究对象,运用探索性因素分析将工作重塑(工作形塑)划分为任务形塑、认知形塑和环境形塑三类。与Wrzesniewski和Dutton(2001)不同的是,她将与同事、学生的交流作为任务重塑的一部分,而把与领导的交流视为环境重塑的一部分,并通过验证性因素分析较好地进行了验证。齐亚静和伍新春(2014)以中小学教师为研究对象,采用质性和量化研究相结合的方式得出中小学教师工作重塑的五个维度,即任务重塑、角色重塑、关系重塑、技能重塑和认知重塑。另外,Laurence(2010)按照工作重塑的方向性将工作重塑划分为扩充型工作重塑(expansion oriented)和收缩型工作重塑(contraction oriented)两个维度。以上研究是对Wrzesniewski和Dutton(2001)研究的有力补充。

(二)工作要求—资源重塑

Tims和Bakker从工作要求—资源角度,先是将工作重塑分为增加工作资源(increasing job resources)、减少工作要求(reducing job demands)和增加工作要求(increasing job demands)三类(Tims和Bakker,2010),随后经过探索性因子分析,最终将工作重塑的维度确定为增加结构性工作资源、增加社会性工作资源、增加挑战性工作要求和减少妨碍性工作要求四个(Tims和Bakker,2011)。这一划分也得到了研究者们的广泛支持(Petrou,2012;Nielsen 和 Abildgaard,2012;韩帅瑛,2013)。其中,增加工作资源是工作要求—资源重塑的第一种方式,它又包括增加结构性工作资源(如资源多样性、发展机会和自主性)和增加社会性工作资源(获取社会支持、上级辅助和反馈)两类。有着丰富工作资源的劳动者往往会体验到更少的工作压力。当员工拥有的工作资源比较少时,例如缺乏同事的支持,他们可以通过与同事进行更多的互动来获得建议与支持,这与关系重塑类似。增加挑战性工作要求是工作要求—资源重塑的第二种方式。当员工不能满足于现有工作所带来的挑战时,他们可以设立更高水平的工作要求,即设立更多的挑战,例如增加任务内容、自愿参加感兴趣的项目,这与任务重塑类似。根据Tims和Bakker(2010)的预测,员工只有在感到拥有足够的工作资源时,才会增加工作要求,否则可能会造成健康损害。工作重塑不仅包括以增加工作资源的方式增强个人的适应性,以增加工作要求的方式增强工作的挑战性,而且包括满足个人在工作中的情绪控制需求、减少精神压力方面的需求或者体力方面的需求,这就是所谓的减少妨碍性工作要求。减少妨碍性工作要求的目的在于形成健康保护机制,以避免过高的要求产生负面影响,例如任务避免(减少工作内容、优先完成重要的任务),它是一种“避免取向”的应对机制(Parker和Endler,1996)。

与任务、关系、认知重塑不同,工作要求—资源重塑从工作要求和工作资源的视角出发,以工作重塑的方式寻求工作要求和工作资源的动态平衡。另外,工作要求—资源重塑并不涉及认知的改变(认知重塑),它关注的主要是员工修改工作设计以提升工作动力的行为。尽管二者从不同的角度探讨工作重塑的方式,但它们之间也有联系。例如,增加工作资源中的社会支持与关系重塑类似,而改变工作要求(增加或减少任务数量)则是任务重塑的一种方式。

四、工作重塑的测量综合来看,工作重塑的测量主要借助问卷与访谈进行,既有基于任务、认知、关系重塑的测量,也有基于工作要求—资源重塑的测量。

(一)基于任务、认知、关系重塑的测量

Wrzesniewski和Dutton(2001)基于前期的访谈调研(如Dutton等在2000年对28名清洁工人进行的访谈)与大量文献分析总结出任务重塑、关系重塑和认知重塑三种工作重塑方式,但并未提及具体的测量方法。后续研究大多根据之前的文献所涉及的访谈调研与分析,定性或定量开发工作重塑量表或访谈内容,但都缺乏标准化的测量方法。例如,为探索工作中的环境因素对工作重塑的影响,Ghitulescu(2006)以两个不同行业为代表进行了工作重塑研究,并分别设计了不同的任务重塑和关系重塑测量方法。Lyons(2008)采用访谈的形式展开相关调查研究,访谈内容包括描述工作中自发改变的过程、形式和影响,以及重塑障碍和付出的努力等。Leana等(2009)根据之前的文献和早期访谈获得的信息,设计出6个题项来评估个人工作重塑,其中4个来自Wrzesniewski(2003)以及Morrison和Phelps(1999),另外2个则是原创的(如,请问您与您的合作伙伴是否会在班上组织特别的活动,例如为孩子庆祝生日?)。尽管该问卷首次添加了“合作工作重塑”题项,但在问卷内容上对任务重塑较为偏重,而未明确提出关系重塑与认知重塑题项。此外,为调查不同职级的员工感知和适应工作重塑挑战的差异性,Berg等(2013)还构建了一个半结构化访谈框架,用于探索员工对工作重塑的看法与工作重塑经验,其方法在访谈流程和内容方面都比较全面,对工作重塑的测量具有重要的借鉴与参考价值。此外,Slemp和VellaBrodrick(2014)还参考Leana等(2009)的工作重塑问卷,编制了工作重塑调查表(job crafting questionnaire,JCQ),并通过探索性和验证性因子分析检验问卷的效度,确定了有关任务重塑、关系重塑和认知重塑的15个题项,问卷内容较为完善,但能否得到广泛认可仍有待检验。总之,基于任务、关系和认知重塑的测量研究取得了一定的成果,为后续研究打下了坚实的基础。

(二)基于工作要求—资源重塑的测量

Tims等(2011和2012)以工作要求—资源模型为基础设计了工作重塑量表,共包含涉及四个维度的21个题项。其中,增加结构性工作资源(如“我努力提高个人能力”)、增加社会性工作资源(如“我询问监督者对我的工作是否满意”)、增加挑战性工作要求(如“不忙时我会做别的事情”)各5个题项;减少妨碍性工作要求共6个题项(如“我会尽量少与会影响我情绪的人联络”)。该量表信效度都比较好,并且得到了广泛应用,例如国内学者韩帅瑛(2013)就利用该量表对工作重塑开展了实证研究。但该量表的理论基础均源于国外,它在中国文化背景和社会环境下的适用性(如信度、效度)还有待检验。此外,也有研究者根据实验的具体情况对该量表进行了适当的修改,如Petrou等(2012)将该量表缩减为三维度结构并增减了部分题项,其中6个题项用于测量资源找寻,3个题项用于测量挑战寻求,4个题项用于测量需求减少。而Nielsen和Abildgaard(2012)则将问卷的四个维度拓展为五个维度,并增减了部分题项,以提高测量的准确性。同样,为了检验工作重塑对组织公民行为的影响,Shusha(2014)参考Tims等(2012)的量表设计了14个题项来测量工作重塑。

尽管各研究者设计的量表和访谈内容不一致,但都是以Wrzesniewski和Dutton(2001)或Tims和Bakker(2011)对工作重塑方式的划分为基础进行的。在实证测量方面,国外学者已有较多的探索,而国内的相关研究尚处于起步阶段。

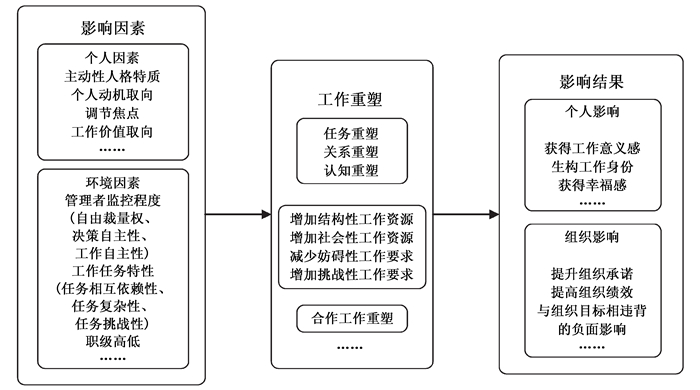

五、工作重塑的影响因素文献研究表明,工作重塑的影响因素多种多样,本文根据已有文献,将工作重塑的影响因素归纳为个人因素与环境因素两大类(参见图 1)。

|

| 图 1 工作重塑前因变量和结果变量 |

(一)个人因素

工作重塑被视为个体能动的创造性行为,因此它首先与个人因素相关,如主动性人格特质、个人动机取向、调节焦点及工作价值取向等。不过,目前多数研究者仅对工作重塑的影响因素进行了理论性推测,相关实证研究较少。

1.主动性人格特质。Bateman和Crant(1993)研究发现,拥有主动性人格特质的员工在工作中较少受环境的限制,会表现出更多的创新性行为。他们不断探索新的途径,因而更容易察觉改变机会并采取行动进行工作重塑,直到取得成功。这种创新性行为代表了一种使工作有所变化的积极参与。另外,由于思维模式的差异(Dweck,2007),有些人会认为工作内容是具有灵活性且可以能动改变的,而有些人则持相反的看法,认为工作内容是固定且无法改变的。因此,那些认为工作具有“灵活性”的员工会积极主动地重塑工作。目前已有研究结果表明,拥有主动性人格特质的员工更倾向于以积极的方式调动身边的工作资源和改变工作要求,以改变工作环境和工作界限(Bakker等,2012)。

2.个人动机取向。当然,除了主动性人格特质会影响工作重塑以外,个人动机取向(Amabile,1994)也是工作重塑的影响因素之一。动机取向分为内在动机取向(intrinsic motivational orientation)和外在动机取向(extrinsic motivational orientations)两类。内在动机侧重于工作本身的趣味性或挑战性等使个体产生的工作欲望。个体在感知到强烈的渴望时,会进行工作重塑以满足自己对工作本身的需求。外在动机指的是工作之外如报酬、获得认可或其他与结果相关的因素所激发的工作愿望。Wrzesniewski和Dutton(2001)提出的工作重塑动机包括:(1)避免与工作疏离,即在工作中获得自主控制权,这种动机被视作“生活中一种本能的需求”。(2)在工作中塑造积极的自我形象,目的在于构建一个积极的自我从而获得他人的认可。(3)与他人联系以满足个人需求,个人在与他人的联系中会对工作意义及工作身份产生新的认知。可以看出,他们对工作重塑动机的分类更侧重于外在动机,却忽视了内在动机对工作重塑的重要影响。

3.调节焦点。调节焦点理论认为个体的调节焦点包括促进焦点(promotion focus)和防御焦点(prevention focus)两类。具有促进焦点的个体更易体现出强烈的工作愿望并关注自我成长,因此更可能通过改变工作内容来获得更多的满足与成就。Brenninkmeijer和HekkertKoning(2015)的最新研究证实了这一点。他们通过对383名不同职业的员工进行问卷调查,发现促进焦点对工作重塑中的重塑工作资源和挑战工作要求有积极的影响。因此,高促进焦点的员工对积极的结果较为敏感,他们更倾向于通过重塑工作来获得个人满足。另外,防御焦点关注安全和责任,它与工作重塑中的重塑妨碍性工作要求相关。因此,高防御焦点的员工更倾向于主动创造机会来减少妨碍性工作要求(Brenninkmeijer和HekkertKoning,2015)。

4.工作价值取向。Wrzesniewski和Dutton(2001)指出,个人的工作价值取向可能会影响其工作重塑行为,员工可以通过修正他们的工作方式来适应个人的工作价值取向与动机。工作价值取向分为谋生取向、职业取向和呼唤取向三类。大多数研究者均假设持有呼唤工作价值取向(工作的目的是为了充实自我、追求社会价值)的员工可能比持有谋生工作价值取向(工作的目的是为了获得物质报酬)(Wrzesniewski等,1997)的员工更倾向于进行工作重塑。Hall和Chandler(2005)也认为,那些工作符合其内心呼唤的人更有可能去设定目标并采取行动,但以上假设并未得到实证支撑。目前仅有Leana等(2009)有关幼儿教育工作者工作重塑的实证研究表明,职业价值取向与工作重塑正相关(β=0.21,p < 0.01),而呼唤价值取向与工作重塑的关系并不显著(β=0.08,n.s.),且合作工作重塑与三种工作价值取向的关系均不显著。职业价值取向与工作重塑有着很强的相关性,可能是因为当前的工作对于员工个人而言是一个发展平台,因此有必要进行工作重塑以提升自己,例如具有高成长需求的员工更需要改变和拓展工作内容,并通过工作重塑来回应自己的动机与需求(Leana,2009)。

(二)环境因素

对工作重塑产生影响的环境因素主要包括管理者对环境的监控程度、职级以及工作任务特性。

1.管理者对环境的监控程度。Wrzesniewski和Dutton(2001)认为,工作中的自由裁量权(discretion)、决策范围(decision latitude)、工作自主性(autonomy)对工作重塑具有重要的预测作用,而工作中严密的监控可能会使员工的工作重塑行为受到阻碍。支持性组织氛围有助于员工产生积极的工作态度与行为(Shanock和Eisenberger,2006)。Parker等(1997)研究发现,在工作中拥有更多自主性的员工会展现出更加积极主动的角色取向,在工作中学到的经验也更丰富,并能提高自我认知和技能水平。顾远东等(2014)基于中国248名研发人员的研究表明,组织支持感对研发人员的创新行为有显著正向影响。另外,在以工作要求—资源为背景的工作重塑影响因素探究中,Petrou等(2012)检验了环境因素对员工每日工作重塑的影响,结果表明,在工作压力与自治性较高的环境中,员工会更多地进行工作资源寻求活动。

2.职级。职级高低也是影响工作重塑的前因之一。Berg等(2010)的实证研究表明,职级相对较低的员工更容易适应工作环境并创造更多的工作重塑机会,职级相对较高的员工反而会在工作重塑过程中感受到更多的限制,尽管他们拥有更多的正式权力和自主权。他们认为,职级相对较高的员工可以通过改变对自身的期望以及行为来进行工作重塑;而职级相对较低的员工可以通过提升技能、与伙伴建立更密切的关系或者获得上级的信任以得到更多工作机会等方式来进行工作重塑。

3.工作任务特性。工作任务的相互依赖性(Leana等,2009)、复杂性(Ghitulescu,2006)和挑战性(Berg等,2010)对工作重塑行为也有影响。具体来说,任务的复杂性和挑战性对工作重塑行为有积极预测作用,这表明工作要求对主动性行为具有刺激作用(Berg等,2010)。关于合作工作重塑的研究则发现,任务的相互依赖性不利于合作工作重塑(Leana等,2009)。

总之,从现有研究来看,有关工作重塑影响因素的研究较多,但还没有形成一致的结论。同时,各种影响因素是如何作用于员工工作重塑行为的即具体的影响机制问题还有待探讨。

六、工作重塑的影响结果员工在工作中自发的能动性能够使组织受益,提高组织的适应能力并带来创新,同时也能重构员工的工作身份与工作意义(Berg等,2013)。工作重塑对员工个人的影响结果是多方面的(参见图 1),Wrzesniewski和Dutton(2001)根据前人的研究总结出两大影响结果,即改变工作意义(meaning of work)和工作身份(work identity);Slemp和VellaBrodrick(2014)、Berg等(2010)以及Tims等(2013)则指出工作重塑对员工幸福感有直接影响。

1.工作重塑与工作意义。工作意义指个人所理解的其工作的目的,或者是在工作中实现的自身价值(Brief和Nord,1990)。研究表明,个体对工作或者生活的满意度不是完全取决于收入或者个体的工作成就,而是更多地取决于个体对工作的认识(Wrzesniewski,1999),即个人在工作中扮演一种什么样的角色,工作对于个人来讲意味着什么,等等。工作意义与工作满意度的提升、动机的增强以及绩效的提高(Grant,2007)相关联。工作重塑主要通过任务重塑或者关系重塑来改变工作意义(Wrzesniewski和Dutton,2001),使得员工在此过程中感受到不同的意义与价值以及工作目的的变化。例如,医院的护士除了做好日常本职工作以外,还可以通过与患者家属的沟通交流为病人提供详细的家庭护理知识,这样她的工作意义就从“提供高质量的护理技术”上升到“周全的宣传倡导和看护”(Ghitulescu,2006)。

2.工作重塑与工作身份。工作身份是工作认知的一部分,指的是个人在组织中如何定义自己。它包含两方面的主观体验,即“我是谁”和“我应该扮演什么角色”(Cerulo,1997)。例如,餐厅的厨师通过用修辞法描述他们的角色(如艺术家),来使他们的身份更具价值。在人的一生中,工作时间占据了大部分,因此工作也是构建自我的核心领域。工作身份是通过一些日常工作交流以及与他人建立关系与友谊而构建起来的。同时,人具有社会性,都希望通过在工作中与他人交流互动来获得他人对自己的积极评价,即构建积极的工作身份,它不仅能够帮助个体适应工作和应对工作中的压力和挑战,也能促进个体积极行为的产生。构建积极的工作身份包含多个方面:(1)个人美德(Dutton,2003);(2)高自尊和高自我价值(Fredrickson,2000);(3)个人身份与组织身份的平衡(Pratt等,2006);(4)复杂而兼容的工作身份(Bell,1990)。工作重塑有利于实现构建以上积极身份的目标(Wrzesniewski和Dutton,2001)。

3.工作重塑与员工幸福感。近年来,幸福感(wellbeing)成为积极组织行为学研究的一个热点。Berg等(2010)在研究员工如何体验和追求无法回应的职业呼唤(unanswered occupational callings)这一问题时发现,重塑工作与闲暇会带来两种积极的心理状态,这两种心理状态可以由两种核心的心理幸福感——乐趣和意义感来衡量。乐趣等同于享乐的幸福感(hedonic wellbeing),包括快乐、积极与消极影响的平衡、满意;意义感等同于自我实现的幸福感(eudaimonic wellbeing),涉及使命和个人成长。Tims等(2013)、Slemp和VellaBrodrick(2014)以及Bakker和Demerouti(2007)的研究同样证明,员工通过工作重塑能改变某些工作特征(如工作资源),从而获得幸福感。

4.工作重塑的其他影响。Leana等(2009)的研究还显示,合作工作重塑与绩效、工作满意度和组织承诺正相关,通常能带来高水平的工作满意度和组织承诺,特别是对于缺乏经验的员工。Shusha(2014)对9家埃及医疗中心包括护士和医生主管在内的396名员工进行的实证研究表明,进行工作重塑的护士有更多的利他、尽责、礼貌等组织公民行为。Bakker等(2012)发现,进行工作重塑的员工寻求的工作资源与挑战越多,对工作的投入程度就越高。Petrou等(2012)的研究则表明,员工工作重塑有助于提升工作投入度、个人绩效和组织承诺水平,降低旷工率。Heuvel等(2012)试图通过对员工工作重塑行为进行干预,来使他们体验到更多的乐趣、工作投入度和工作意义感。为此他们设计了三个工作重塑干预步骤,分别是组织工作重塑工作坊、记录每周工作重塑日志和召开反映会议。员工在工作坊中学习工作重塑相关知识并制定个人工作重塑计划,然后记录工作重塑日志并在反映会议中分享所取得的成果以及在重塑过程中所遇到的问题及其解决方案。他们通过这些干预步骤得到了积极的结果:员工获得了更多的工作资源(如增加与主管的联系和工作机会)和自我效能感、较多的正面情绪和较少的负面情绪。

需要指出的是,工作重塑也会带来负面影响。工作重塑是员工自发的行为,其最初目的不能保证与组织目标相匹配,员工实施的与工作重塑相关的行为对组织来讲可能是看不见的(Fletcher,1998),甚至可能带来管理问题或者使组织处于危险之中。如果员工重塑工作的目标与组织目标相悖,那么即使这种工作重塑对员工有益,对组织也会产生不良影响。因此,组织在鼓励员工进行工作重塑时,要有意识地引导员工的重塑目标,使其与组织目标保持一致。

七、未来研究展望基于对现有研究的回顾,本文认为未来的工作重塑研究有必要在以下方面进行更加深入的探讨:

1.工作重塑的影响机理。工作重塑影响广泛,且大多数研究者认为工作重塑的影响结果是积极的,但工作重塑是在何时、通过何种方式作用于员工的态度和行为的仍然不清楚。例如,关于工作重塑与幸福感的关系,目前的研究也只发现工作重塑与员工幸福感有着正向关系,具体来说工作重塑是通过怎样的路径对幸福感产生影响的,这种影响是即刻产生的,还是需要经历较长的时间才会产生,在工作重塑与其影响结果之间是否存在中介变量,目前的研究尚未进行探讨,未来的研究有必要对相关问题加以关注。

2.不同群体工作重塑方式的比较。未来应对不同群体的工作重塑方式进行比较研究,比如重复型劳动者和创新型劳动者的工作重塑方式有何差异?从工作大环境来看,重复型劳动者数量很大,对其工作重塑进行研究可能更具一般性社会价值,而目前有关工作重塑的实证研究大多以创新型劳动者为研究对象。另外,未来还应该就工作重塑与工作价值取向之间的关系开展比较研究。多数研究者认为持有呼唤价值取向的员工更倾向于进行工作重塑,而这一假设并未得到实证研究的支持,甚至被否定。未来有必要开展更多、更为严谨的研究,来对此问题进行深入探讨,验证不同工作价值取向下的不同工作重塑方式与结果,并最终厘清工作价值取向与工作重塑的关系。

3.工作重塑的干预。现有研究对工作重塑的影响结果进行了较多探讨,而关于工作重塑干预的研究则少之又少。研究工作重塑的目的与意义在于提高员工的工作满意度、组织承诺并带来更高的组织绩效,仅通过数据分析的方式验证工作重塑与结果变量的相关关系最多也只能凸显工作重塑的重要价值,而如何对工作重塑进行合理高效的运用则更为重要。因此,未来的研究应注重探讨如何对员工进行工作重塑干预,并对工作重塑前后的结果进行对比,以提高工作重塑研究结论的说服力和应用价值。

4.从个人—组织契合视角解读工作重塑。在对工作重塑结果变量的探讨中,研究者们通常只关注工作重塑与其结果变量间简单的正向关系,而忽视了工作重塑最终对组织的影响。从Chatman(1989)提出的个人—组织契合概念(个人的价值观、目标与组织近似或一致)不难看出,个人—组织契合具有“双赢”性,它能促进员工的职业发展与职业成功,同时也能使组织取得高绩效。与组织目标相一致的工作重塑行为通常能为组织带来积极结果,有利于组织的发展。反之,若员工的工作重塑目标与组织相悖,则可能给组织带来难以预料的灾难。因此,未来的研究可以从组织层面解读与分析工作重塑的作用,整合并深化现有研究成果,这对于组织发展有着更强的现实意义。

5.探究中国情境下的工作重塑内容与方法。迄今为止,虽已有少量研究围绕员工的工作重塑行为展开了实证探讨,但这些研究的调查对象均来源于国外。然而,我们知道,由于独特的历史文化特点,与西方国家崇尚“个人主义”不同,中国人更崇尚“集体主义”,重视人际关系,且中国劳动者在认知、个性特征上与国外劳动者有显著差异,因此,中国劳动者进行工作重塑的方式与内容可能与西方劳动者不同。目前国内有关工作重塑的理论与实证研究相对较少,未来有必要针对中国特殊的文化背景开展本土化工作重塑研究。

| [1] | Amabile T M, Hill K G, Hennessey B A, Tighe E M. The work preference inventory: Assessing intrinsic and extrinsic motivational orientations[J].Journal of Personality and Social Psychology,1994,66(5) : 950–967. |

| [2] | Bakker A B, Demerouti E. The job demands resources model: State of the art[J].Journal of Managerial Psychology,2007,22(3) : 309–328. |

| [3] | Bakker A B, Tims M, Derks D. Proactive personality and job performance: The role of job crafting and work engagement[J].Human Relations,2012,65(9) : 1359–1378. |

| [4] | Bateman T S, Crant M J. The proactive component of organizational behavior: A measure and correlates summary[J].Journal of Organizational Behavior,1993,14(2) : 103–119. |

| [5] | Bell E. The bicultural life experience of career−oriented black women[J].Journal of Organizational Behavior,1990,11(6) : 459–477. |

| [6] | Berg J M, Grant A M, Johnson V. When callings are calling: Crafting work and leisure in pursuit of unanswered occupational callings[J].Organization Science,2010,21(5) : 973–994. |

| [7] | Berg J M, Wrzesniewski A, Dutton J E. Perceiving and responding to challenges in job crafting at different ranks: When proactivity requires adaptivity[J].Journal of Organizational Behavior,2010,31(2-3) : 158–186. |

| [8] | Berg J M,Dutton J E and Wrzesniewski A. Job crafting and meaningful work[A]. in Dik B J,Byrne Z S and Steger M F(Eds.). Purpose and meaning in the workplace[C]. Washington DC: American Psychological Association,2013: 81-104. |

| [9] | Brenninkmeijer V, Hekkert−Koning M. To craft or not to craft: The relationships between regulatory focus,job crafting and work outcomes[J].Career Development International,2015,20(2) : 147–162. |

| [10] | Brief A P, Nord W R. Meaning of occupational work: A collection of essays[M]. Lexington,MA: Lexington Books, 1990 : 33 -47. |

| [11] | Cerulo K. Identity construction: New issues,new directions[J] .Annual Review of Sociology,1997,23(17) : 385–409. |

| [12] | Chatman J A. A model of person−organization fit[J].Academy of Management Review,1989,14(3) : 333–349. |

| [13] | Cohen R C and Sutton R I. Clients as a source of enjoyment on the job: How hairstylists shape demeanor and personal disclosures[A]. in Wagner J A,Ⅲ(Ed.). Advances in qualitative organization research[C]. Greenwish,CT: JAI Press,1988: 1-32. |

| [14] | Demerouti E, Bakker A B, Nachreiner F, Schaufeli W B. The job demands−resources model of burnout[J].Journal of Applied Psychology,2001,86(3) : 499–512. |

| [15] | Demerouti E, Peeters M C W, van der Heijden B I J M. Work−family interface from a life and career stage perspective: The role of demands and resources[J].International Journal of Psychology,2012,47(4) : 241–258. |

| [16] | Dutton J E,Debebe G and Wrzesniewski A. A social valuing perspective on relationship sensemaking[R]. Working paper,University of Michigan,Ann Arbor,2000. |

| [17] | Dutton J E. Energize your workplace: How to create and sustain high−quality connections at work[M]. America: Jossey−Bass, 2003 : 102 -110. |

| [18] | Dweck C. Mindset: The new psychology of success[M]. New York,NY: Random House, 2007 : 10 -15. |

| [19] | Fine G A. Justifying work: Occupational rhetorics as resources in restaurant kitchens[J] .Administrative Science Quarterly,1996a,41(4) : 90–115. |

| [20] | Fine G A. Kitchen: The culture of restaurant work[M]. Berkeley: University of California Press, 1996b : 34 -45. |

| [21] | Fletcher J K. Relational practice: A feminist reconstruction of work[J].Journal of Management Inquiry,1998,7(2) : 163–186. |

| [22] | Fredrickson B. Special issue: Positive psychology and its implications for the psychologist−manager[J].Psychologist−Manager Journal,2000,4(2) : 131–142. |

| [23] | Ghitulescu B E. Shaping tasks and relationships at work: Examing the antecedents and consequences of employee job crafting[D]. University of Pittsburgh,2006: 30-47. |

| [24] | Grant A M. Relational job design and the motivation to make a prosocial difference[J].Academy of Management Review,2007,32(2) : 393–417. |

| [25] | Grant A M, Ashford S J. The dynamics of proactivity at work[J].Research in Organizational Behavior,2008,28 : 3–34. |

| [26] | Hall D T, Chandler D E. Psychological success: When the career is calling[J] .Journal of Organizational Behavior,2005,26(3) : 155–176. |

| [27] | Hornung S, Rousseau D M, Glaser J. Creating flexible work arrangements through idiosyncratic deals[J].Journal of Applied Psychology,2008,93(3) : 655–664. |

| [28] | Kulik C T, Oldman G R, Hackman J R. Work design as an approach to person−environment fit[J].Journal of Vocational Behavior,1987,31(3) : 278–296. |

| [29] | Laurence G A. Workaholism and expansion and contraction oriented job crafting: The moderating effects of individual and contextual factors[D]. Syracuse University,2010. |

| [30] | Leana C, Appelbaum E, Shevchuk I. Work process and quality of care in early childhood education: The role of job crafting[J].Academy of Management Journal,2009,52(6) : 1169–1192. |

| [31] | Lyons P. The crafting of jobs and individual differences[J] .Journal of Business Psychology,2008,23(1) : 25–36. |

| [32] | Morrison E W, Phelps C. Taking charge: Extrarole efforts to initiate workplace change[J].Academy of Management Journal,1999,42(4) : 403–419. |

| [33] | Nielsen K, Abildgaard J S. The development and validation of a job crafting measure for use with blue−collar workers[J].Work and Stress,2012,26(4) : 365–384. |

| [34] | Organ D W. Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome[M]. Lexington,MA: Lexington Books, 1988 : 79 -90. |

| [35] | Parker J D A and Endler N S. Coping and defense: A historical overview[A]. in Zeidner M and Endler N S(Eds.). Handbook of coping−theory,research,applications[C]. New York,NY: Wiley,1996: 3-23. |

| [36] | Parker S K, Wall T D, Jackson P R. That’s not my job: Developing flexible employee work orientations[J].Academy of Management Journal,1997,40(4) : 899–929. |

| [37] | Petrou P, Demerouti E, Peeters M, Schaufeli W B, Hetland J. Crafting a job on a daily basis: Contextual antecedents and the link to work engagement[J].Journal of Organizational Behavior,2012,33(8) : 1120–1141. |

| [38] | Peter S. The fifth discipline: The art and practice of the learning organization[M]. New York: Doubleday Currency, 1990 : 210 -268. |

| [39] | Petrou P. Crafting the change: The role of job crafting and regulatory focus in adaptation to organizational change[D].Utrecht University,2013: 67-78. |

| [40] | Pratt M G, Rockmann K W, Kaufmann J B. Constructing professional identity: The role of work,identity learning cycles in the customization of identity among medical residents[J].Academy of Management Journal,2006,49(2) : 235–262. |

| [41] | Shanock L R, Eisenberger E R. When supervisors feel supported: Relationship with subordinates’ perceived supervisor support,perceived organizational support,and performance[J].Journal of Applied Psychology,2006,91(3) : 689–695. |

| [42] | Shusha A. The effects of job crafting on organizational citizenship behavior: Evidence from Egyptian Medical Centers[J] .International Business Research,2014,7(6) : 140–149. |

| [43] | Slemp G R, Vella−Brodrick D A. Optimizing employee mental health: The relationship between intrinsic need satisfaction,job crafting,and employee well−being[J].Journal of Happiness Studies,2014,15(4) : 957–977. |

| [44] | Staw B M, Boettger R D. Task revision: A neglected form of work performance[J].Academy of Management Journal,1990,33(3) : 534–559. |

| [45] | Tims M, Bakker A B. Job crafting: Towards a new model of individual job redesign[J] .South African Journal of Industrial Psychology,2010,36(2) : 1–9. |

| [46] | Tims M, Bakker A B, Derks D. The development and validation of the job crafting scale[J].Journal of Vocational Behavior,2011,80(1) : 173–186. |

| [47] | Tims M, Bakker A B, Derks D. The impact of job crafting on job demands,job resources,and well−being[J].Journal of Occupational Health Psychology,2013,18(2) : 230–240. |

| [48] | Van den Heuvel M,Demerouti E and Peeters M. Succesvol job craften door middel van een groepstraining[A]. in Jonge J D,Peeters M,Sjollema S and Zeeuw H D(Eds.). Scherp in werk: 5 routes naar optimale inzetbaarheid[C]. Assen,The Netherlands: Koninklijke van Gorcum BV,2012: 27-49. |

| [49] | Wrzesniewski A, McCauley C, Rozin P, Schwartz B. Jobs,careers,and callings: People’s relations to their work[J].Journal of Research in Personality,1997,31(1) : 21–33. |

| [50] | Wrzesniewski A. Jobs,careers,and callings: Work orientation and work transition[D]. The University of Michigan,1999: 21-30. |

| [51] | Wrzesniewski A, Dutton J E. Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of their work[J] .Academy of Management Review,2001,25(2) : 179–201. |

| [52] | Wrzesniewski A. Finding positive meaning in work[A]. in Cameron K S, Dutton J E and Quinn R E(Eds.). Positive organizational scholarship[C]. San Francisco: Berrett−Koehler, 2003: 296-308. |

| [53] | Wrzesniewski A, Dutton J E, Debebe G. Interpersonal sensemaking and the meaning of work[J] .Research in Organizational Behavior,2003,25(3) : 93–135. |

| [54] | 冯镜铭, 刘善仕, 吴坤津, 王红椿. 谦卑型领导研究探析[J].外国经济与管理,2014,36(3) : 38–47. |

| [55] | 顾远东, 周文莉, 彭纪生. 组织支持感对研发人员创新行为的影响机制研究[J].管理科学,2014,27(1) : 109–119. |

| [56] | 韩帅瑛. 工作重塑、工作投入与员工工作绩效关系的研究[D]. 东北财经大学,2013. |

| [57] | 梁西胜. 工作认知、组织承诺与在职行为的关系研究[D]. 广州大学,2012. |

| [58] | 齐亚静,伍新春. 工作重塑对教师工作投入和职业倦怠的影响: 一项交叉滞后设计[R]. 第17届全国心理学会学术大会宣讲论文,北京,2014. |

| [59] | 张晓舟. 职场管理的新领域——职场友谊研究述评[J].外国经济与管理,2014,36(3) : 48–55. |

| [60] | 郑昉. 高校教师工作形塑的实证研究[D]. 河南大学,2009. |

2015, Vol. 37

2015, Vol. 37