文章信息

| 外国经济与管理 2015年37卷第9期 |

- 吴晓云, 陈鹏飞

- Wu Xiaoyun, Chen Pengfei

- 信息技术对服务企业组织敏捷性影响的实证研究

- Empirical Study of the Impact of Information Technology on Organizational Agility of Service Enterprises

- 外国经济与管理, 2015, 37(9): 80-96

- Foreign Economics & Management, 2015, 37(9): 80-96.

-

文章历史

- 收稿日期: 2015-01-12

2015第37卷第9期

2.南开大学 国际商务研究所,天津 300457

2.Institute of International Business, Nankai University, Tianjin 300457, China

21世纪以来,随着经济全球化和网络经济的快速发展,全球化竞争的序幕被拉开了。在这一时代背景下,市场广度和深度的拓展无疑使企业面临着更加复杂的经营环境和更加本土化、个性化的市场需求。如何在日益复杂多变的需求环境中进行市场判断、调整生产运营计划以及维持企业的市场竞争地位,成为越来越多企业关心的问题。为了解决这些问题,学者们提出了“敏捷性”(agility)概念,强调企业快速响应极端动态的市场变化、处理前所未有的威胁以及利用新兴商业机会的能力(Dove,2001)。敏捷性作为企业经营的主要推动力,已经成为市场导向的现代企业维持竞争优势的核心特性之一(Nejatian和Zarei,2013)。但是,以往学者对敏捷性的研究大多集中在制造企业,如敏捷制造、敏捷供应链(Reich等,1999)、敏捷竞争力(Kidd,1994)、敏捷劳动力(Goldman,1993)、敏捷产品(Kidd,1994)等概念都是在制造企业研究的基础上提出的,对服务企业的敏捷性研究相对较少。而服务企业明显区别于制造业,尤其在服务业快速发展的今天,拥有快速响应动态市场变化和利用新兴商业机会的敏捷性能力,对服务企业提升经营绩效尤为重要。因此,需要加强对服务企业敏捷性问题的研究。

信息技术的快速发展和广泛应用在给服务企业敏捷性带来挑战的同时也带来了机遇(Sunghun等,2014):一方面,信息技术的快速发展加速了企业外部环境的变化,促进了物流、资金流和信息流的快速流动,给企业营造了一个瞬息万变的市场环境;另一方面,信息技术也带来了企业经营模式的转变,为企业敏捷性的实现提供了可靠的技术保障,如企业可以在智能终端随时随地查阅市场数据,运用信息系统随时处理和调整经营策略等。这些现实问题使得企业管理者开始关注一个问题,如何更好地利用信息技术提升组织敏捷性,从而快速应对市场的变化并在激烈的竞争中立于不败之地。

学术界目前对信息技术与组织敏捷性关系的研究尚没有形成统一的认识,陷入了“IT-敏捷性”矛盾。有的学者认为信息技术在提升组织敏捷性方面充当推动者的角色,如Mathiassen和Vainio(2007)认为信息技术通过提升组织对环境变化的感知能力和响应能力实现组织敏捷性;有的学者则认为信息技术阻碍了组织敏捷性的实现,如Newell和Galliers(2006)认为基于信息技术的知识共享可能会减少偏差和鼓励共识,可能抑制学习、创新的热情;还有的学者认为信息技术对组织敏捷性既有促进作用又有阻碍作用,如Overby等(2006)认为信息技术能够通过扩展和丰富企业知识和流程来促进企业的敏捷性,但同时也可能因为信息技术部署和管理的不恰当阻碍企业敏捷性的实现。

我们的研究试图厘清上述文献的差异,为服务企业管理者的实践提供管理理论服务。具体来讲,本文从“资源”和“能力”的视角将“IT”概念细化为“IT资产”和“IT能力”,然后分别关注IT资产和IT能力对组织敏捷性的直接作用效应,同时强调IT能力对IT资产与组织敏捷性关系的调节效应,以明确服务企业组织敏捷性在信息技术影响下的形成机理。对上述问题的研究,不仅可以指导服务企业利用信息技术提升组织敏捷性,以适应日益激烈的市场竞争,同时也可弥补既有文献的研究空白,为理解“IT-敏捷性”矛盾提供了一种新的思路。

二、文献回顾 (一)组织敏捷性概念的界定在企业应对日益激烈的市场竞争、复杂多变的市场需求方面,以往学者们提出了适应性(adaptive)、柔性(flexibility)、敏捷性(agility)等相关概念。适应性、柔性和敏捷性三个概念是紧密相关的,有些学者等同地使用这三个概念,但也有学者将这三个概念进行了严格区分,认为适应性强调的是企业调整自身以接受外界环境变化的难易程度(Kidd,1994);柔性则是在适应性的基础上又添加了多功能性的含义,即不仅强调组织系统对环境的适应能力,还强调组织系统内机械设备等的多功能性(Yusuf等,1999);敏捷性不仅强调组织的柔性,还强调系统适应的速度,柔性只是敏捷性的必要条件(Dove,2001)。综上,本文认为将适应性、柔性和敏捷性这三个概念进行适当的区分还是很有必要的,敏捷性概念将是本文研究的重点。

1.不同领域中敏捷性概念的共性分析

20世纪90年代,为了应对日本和原联邦德国高质量制造产品对美国制造业的巨大冲击,通用汽车公司和Iacocca研究所在美国国防部的资助下,在《21世纪制造企业战略》报告中首次提出了“敏捷制造”的概念,拉开了敏捷性研究的序幕。

以往学者对敏捷性概念的界定没有达成共识(如表 1所示),但不难发现,这些定义有一点共性,就是将敏捷性与企业或组织精于变化的能力相结合,而企业或组织变化的根本目的则是为了适应市场环境变化(Cho等,1996; Dove,2001; Marco等,2012)。不论是“制造的精于变化”,还是“企业的精于变化”,抑或“供应链的精于变化”,都包含了对外界环境、市场需求变化的感知、理解、响应和利用以及创新等能力,敏捷性就是上述能力的综合,从这个意义上讲,敏捷性研究是以市场导向为前提的,是以满足市场需求为根本目的的。具体地,我们将不同领域敏捷性概念的共性称为“敏捷性的本质”,包括以下两个方面:(1) 快速感知、响应由难以预测、持续变化的市场环境所激发的顾客需求;(2) 敏捷性的最终目标是满足市场不断变化的需求以使企业保持或提升其竞争能力。

| 学者 | 敏捷性定义 |

| Iacocca Institute(1991) | 敏捷性是指具有满足市场(包括速度、柔性、消费者、竞争者、供应者等)快速变化需要的能力(包括硬件与软件技术、人力资源、管理技术和信息沟通)的制造系统。 |

| Goldman(1993) | 敏捷性是指针对在商业竞争主导系统中产生的内在不可撤消的变革而形成的复杂的战略性反应。 |

| Kidd(1994) | 敏捷性是对成熟而普及的技术和制造方式的复合运用能力,也就是说,它是LM、CIM、TOM、MRP、BRP等多种技术的协调机制。 |

| Cho等(1996) | 敏捷性是指在持续竞争和不可预测变革的环境中,通过对市场变化进行快速有效的反应和提供符合顾客需要的产品和服务来实现生存与繁荣的能力。 |

| Yusuf等(1999) | 敏捷性强调在快速变化的市场环境下,通过资源重构和知识转化实践为顾客提供其所需要的产品和服务,是企业获取竞争成功的基础,具体体现在速度、柔性、创新、领先、质量和效益上。 |

| Dove(2001) | 敏捷性是通过整合可重构的资源来成功地开发竞争基础(速度、柔性、创新、前瞻性、质量和盈利能力),并且在知识丰富的环境中做出好的实践,从而在不断快速变化的市场环境中提供客户导向的产品和服务。 |

| Sambamurthy和Bharadwaj(2003) | 敏捷性是指企业能够应付不可预见的变化,而且其反应是具有一定的创新性。 |

| 王铁骊(2007) | 敏捷性是一种使企业能在无法预测、持续变化的市场环境中保持并不断增强竞争优势的能力,是企业实现其可持续发展所必须追求的战略目标。 |

| Agarwal等(2007) | 敏捷性指企业识别需求、快速回复、灵活操作的能力。 |

| Freyedon(2011) | 敏捷性指一个企业检测机会和威胁、组合所需的资产和能力以做出适当的响应,评估行动风险并快速执行以取得成功的能力。 |

| Marco等(2012) | 敏捷性是与企业网络业务和有战略眼光的组织相关的,总是考虑到企业的生产规模和市场响应。 |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | |

虽然“敏捷性”是从制造业管理实践中引申出的概念,但就“敏捷性”的本质而言,它是一个应用范围广泛的概念,可以平等地运用到其他商业活动或服务行业中,因为服务企业尤其是现代服务企业在管理实践中,也涉及如何快速感知市场变化、进行快速决策以积极应对需求变化最终实现企业绩效的问题(Yusuf等,1999)。

2.组织敏捷性概念的界定

Bullinger(1999)认为组织敏捷性是指组织为适应环境变化而应具有的灵活性,也可以理解为对持续的变化市场的应变性,组织敏捷性的实现依赖于连续多重决策的过程或者自组织性、自构建性和自我组合性过程。Dove(2001)认为组织敏捷性就是组织在不断变化、不可预见的企业环境中繁荣发展的能力。Sambamurthy等(2003)认为组织敏捷性是指企业探测市场中创新的机遇并快速通过获得、聚集和重构必要的资源(例如资产、知识和关系)来抓住这些机遇的能力。Overby等(2006)认为组织敏捷性是指一个企业预知机遇和威胁,并通过快速装配所需的组织资源以进行快速应对的能力。Freyedon(2011)认为组织敏捷性既包括企业对市场竞争机会的及时探测,也包括企业启动适当操作抓住机会的能力。

从上述学者的定义中我们可以发现,学者们对组织敏捷性的界定也都体现了“敏捷性”快速响应市场变化和追求企业成长目标的特征。在总结归纳上述定义的基础上,我们认为,组织敏捷性是一个企业层面解决营销问题的能力,是组织通过快速响应持续不断的市场环境的变化,并利用变化进行创新以把握成长和繁荣机会的能力。

(二)组织敏捷性的相关理论1.组织敏捷性的分析框架

国外学者对组织敏捷性的构建模式和具体途径进行了深入探讨。Goldman等(1995)认为组织敏捷性的实现依赖于组织设定的发展战略,并提出获取组织敏捷性的4个战略维度,分别是:以满足顾客需要为导向、加强组织内外部的合作来提升竞争能力、设定合理的组织过程来管理不确定性和变革、重视员工和信息等对敏捷性的影响。Yusuf等(1999)从企业层面的角度出发,将敏捷性分为要素敏捷性、微观敏捷性和宏观敏捷性三个层次。Sambamurthy等(2003)从动态能力的角度将组织敏捷性分为客户敏捷性、合作伙伴敏捷性和运营敏捷性三个维度进行分析。Nerur和Mahapatra(2005)认为组织为了实现敏捷性,必须对自身的能力进行衡量,并根据自身的情况进行战略、资源调整,最终实现人员、技术和管理的协调整合。Lu和Ramamurthy(2011)在Sambamurthy等(2003)研究分类的基础上,进一步将组织敏捷性分为市场利用敏捷性和运营调整敏捷性两类。

国内学者对组织敏捷性的分析研究多集中在敏捷性获取的领域。如卢宁宁(2000)认为,组织在实现敏捷性的过程中起到了配置资源、协调资源的主导作用。李随成和谢小平(2001)指出,实现组织敏捷性的两大决定性要素是独立的敏捷单元和敏捷单元在特定条件下进行优化组合的能力。田也壮(2001)认为组织敏捷性的实现在很大程度上取决于组织与商业伙伴通过合作、双赢等方式建立起的互补性网络关系。

2.组织敏捷性的度量指标

组织敏捷性的度量问题也是企业实现敏捷性不可或缺的环节,近年来引起了国内外学者的广泛关注,并从不同角度开发了各种测量量表,如表 2所示。

| 学者 | 度量角度 | 度量指标 |

| Goldman等(1993) | 基于构成要素 | 产品的价格、响应变化的能力、建立合作关系和高素质的员工 |

| Dove(1995) | 基于实效 | 成本、时间、鲁棒性、自适应范围等 |

| Amos等(1995) | 基于实现手段 | 通讯连通性、生产灵活性、员工使能性、管理相关性和跨组织参与性 |

| Tsourveloudis和Valavanis(2002) | 基于知识模糊性 | 生产基础、市场基础、人员基础、信息基础 |

| Sambamurthy等(2003) | 基于动态能力 | 客户敏捷性、合作伙伴敏捷性、运营敏捷性 |

| Arteta和Giachetti(2004) | 基于组织敏捷性实质 | 组织的复杂性程度 |

| Lin等(2006) | 基于生产流程 | 组织管理敏捷性、产品设计敏捷性和产品制造敏捷性 |

| Lu和Ramamurthy(2011) | 基于动态能力 | 市场利用敏捷性和运营调整敏捷性两个维度进行度量 |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | ||

信息技术对组织敏捷性的影响到目前还没有一个定论,有的学者认为信息技术在提升组织敏捷性方面充当推动者的角色,有的学者则认为信息技术阻碍了组织敏捷性的实现,还有的学者认为信息技术对组织敏捷性既有促进作用又有阻碍作用。总之,目前学术界对信息技术和组织敏捷性的研究陷入了“IT-敏捷性”矛盾,而且以往学者对该问题的研究多是概念性或案例导向的研究,如表 3所示。

| 学者 | 研究方法 | IT-敏捷性 | 主要观点 |

| Allen和Boynton(1991) | 概念研究结合案例研究 | 阻碍作用 | 信息系统的呆板和刚性阻碍组织的灵活性。 |

| Lucas和Olson(1994) | 概念研究结合案例研究 | 双重影响 | 信息技术加速信息处理和快速反应市场变化来积极影响组织的灵活性,同时由于信息技术的固定性而阻碍组织灵活性。 |

| Clark等(1997) | 案例研究 | 促进作用 | 信息技术和组织业务的结合促进了组织的短周期开发能力。 |

| Zaheer和Zaheer(1997) | 实证研究 | 促进作用 | 信息技术可以加强货币交易企业对市场信息的警觉性和快速反应能力。 |

| Eisenhardt和Sull(2001) | 案例研究 | 阻碍作用 | 过分依赖技术和正式基于数据和报告的分析可能麻痹管理者看到和采取快速行动来捕获机会的能力。 |

| Weill等(2002) | 概念研究 | 促进作用 | 信息技术建设能力能够促进战略敏捷性。 |

| Sambamurthy等(2003) | 假设研究 | 促进作用 | 信息技术通过将流程和知识转化成数字化选项供组织使用来提升组织的敏捷性。 |

| Gosain等(2005) | 调查研究 | 双重影响 | 模块化设计的交互流程和结构化的数据联通对供应链的灵活性起到积极作用,但共享的信息范围如果过于广泛反倒不利于供应链的灵活性。 |

| Newell和Galliers(2006) | 案例研究 | 阻碍作用 | 基于IT的知识共享可能会减少偏差和鼓励共识,可能抑制学习、创新的热情。 |

| Overby等(2006) | 概念研究 | 双重影响 | 信息技术能够通过扩展和丰富企业知识和流程来促进企业的敏捷性,但同时也可能因为信息技术部署和管理的不恰当阻碍企业敏捷性的实现。 |

| Van Osterhout等(2006) | 案例研究 | 双重影响 | 企业遗留的呆板的信息系统会导致僵化的IT体系,在面对不可预知的快速变化时会阻碍企业的敏捷性,但是那些敏捷的信息系统会成为组织敏捷性的推动者。 |

| Fink和Neumann(2007) | 实地考察 | 促进作用 | 信息技术人员的技术水平和行为能力对组织敏捷性的实现有直接或间接的影响。 |

| Rettig(2007) | 概念研究 | 阻碍作用 | 强调数据集成和流程自动化的信息系统可能会产生面对变化的刚度和意想不到的障碍。 |

| Mathiassen和Vainio(2007) | 案例研究 | 促进作用 | 信息技术通过提升组织对环境变化的感知能力和响应能力实现组织敏捷性。 |

| Goodhue等(2009) | 案例研究 | 阻碍作用 | 全球整合的IT基础设施可能会导致在面对本土化变化时的系统刚性。 |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | |||

资源基础观(resource-based view,RBV)指出,企业拥有的异质性资源是持续性竞争优势的来源(Barney,1991),这些资源受到隔离机制的保护,可防止资源在竞争对手中扩散。但RBV理论没有分析资源是如何决定竞争优势的,形成了“过程黑箱”。动态能力理论则弥补了RBV的不足,它将RBV拓展到了能力演化的领域,认为资源是能力的基础,企业通过获取、整合、配置资源,重构内外部能力来适应快速变化的环境,形成竞争优势(Eisenhardt和Martin,2000)。从这个意义上讲,对“IT-敏捷性”关系的研究,也应该从资源和能力的双重视角打开信息技术对企业敏捷性影响的“过程黑箱”。

我们认为,现有研究中(见表 3)触发IT和敏捷性内部矛盾的关键,也在于对“IT”这一概念没有进行“资源”和“能力”的清晰界定,使得对“IT”的理解有一定的模糊性。比如Allen和Boynton(1991)、Lucas和Olson(1994)、Sambamurthy等(2003)、Van等(2006)、Rettig(2007)、Goodhue等(2009)的研究中,有的认为IT能够将流程和知识转化成数字化选项供组织使用来提升组织敏捷性,有的认为IT系统的呆板和刚性阻碍组织灵活性等。这些学者都是基于IT资源的视角研究“IT-敏捷性”:根据结构理论,技术的二元性即技术可同时约束和促使人类活动是IT资源的固有属性,当利用IT加强敏捷性时,这种二元性的属性可能会导致意想不到的刚度(Orlikowski,1992)。另外一些学者,如Clark等(1997)、Zaheer和Zaheer(1997)、Eisenhardt和Sull(2001)、Weill等(2002)、Gosain等(2005)、Newell和Galliers(2006)、Overby等(2006)、Fink和Neumann(2007)、Mathiassen和Vainio(2007)的研究中,有的认为IT建设能力能够促进组织敏捷性,有的认为信息技术部署和管理的不恰当会阻碍企业敏捷性等。这些学者实质上是基于IT能力的视角研究“IT-敏捷性”,探讨IT资源使用过程中,企业IT能力的差异性导致了组织敏捷性的差异。

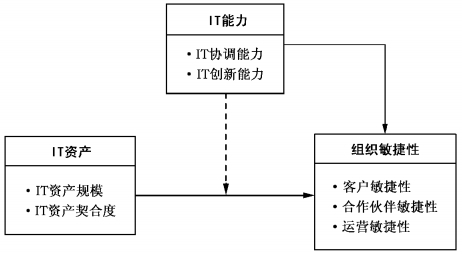

综上,从“资源”和“能力”的视角去审视现有的“IT-敏捷性”研究,有助于我们厘清“IT-敏捷性”矛盾产生的根源。同时,为了进一步检验“IT-敏捷性”关系,有必要从“资源”和“能力”双重视角对IT如何影响组织敏捷性进行探讨。我们接下来通过模型进行研究(如图 1所示)。

|

| 图 1 信息技术与组织敏捷性的关系模型 |

研究模型涉及两方面内容:(1) 从资源和能力视角将IT分为IT资产和IT能力,然后分别探讨IT资产和IT能力对组织敏捷性的直接作用效应;(2) 探讨IT能力对IT资产和组织敏捷性关系的调节效应。进一步地,我们对IT资产的衡量选取了IT资产规模(Lu和Ramamurthy,2011)和IT资产契合度(Wade和Hulland,2004)两个子维度;对IT能力的衡量选取了IT协调能力(Weill等,2002)和IT创新能力(Galliers,2007; Weill等,2002)两个子维度。在组织敏捷性的衡量方面,我们借鉴Sambamurthy等(2003)对服务企业敏捷性的衡量方法,认为敏捷性包含企业与顾客的互动能力、企业内部运营协调的能力以及利用外部合作伙伴的能力,将组织敏捷性界定为有内部关联的三个维度:客户敏捷性、合作伙伴敏捷性和运营敏捷性(Cronin,2000; Tapscott,等2000)。各变量的操作定义如表 4所示。

| 变量 | 定义 | 来源 | |

| IT资产 | IT资产规模 | 指企业在IT资源方面的投资规模。 | Lu和Ramamurthy(2011) |

| IT资产契合度 | 指IT资源对组织业务需求的满足程度、密切互动程度和促进支持程度。 | Wade和Hulland(2004) | |

| IT能力 | IT协调能力 | 指企业部署可共享的信息平台的能力。 | Weill等(2002) |

| IT创新能力 | 指企业积极应对IT创新或利用现有IT资源来创建新业务机会的能力。 | Galliers(2007) | |

| 组织敏捷性 | 客户敏捷性 | 指组织与个人客户和企业客户合作探索创新机会以应对市场变化获取竞争优势的能力。 | Sambamurthy等(2003) |

| 合作伙伴敏捷性 | 指组织与其分销商、供应商及其他合作伙伴通过建立战略联盟或者合资企业的形式来利用合作伙伴的资本、知识等有形或无形资产的能力。 | ||

| 运营敏捷性 | 指组织在获取、识别到环境变化带来的创新机会后,对组织内生产部门进行快速、准确的协调、调整或更换以抓住机会的能力。 | ||

| 资料来源:根据相关研究整理设计。 | |||

IT资产是企业所拥有的IT资源,包括IT基础设施和IT人员等。IT资产规模衡量了企业在IT建设和IT人员招聘及培训等方面的投资规模。一个典型的假设是,IT投资越多使企业的敏捷性越强(Lu和Ramamurthy,2011)。一方面,企业在IT方面的投资能够为组织敏捷性的实现提供IT基础设施,通过构建数字选项等促进组织结构变革、加速决策流程、提高组织学习效率、降低交易成本、缩短组织对外部环境的反应时间、促进组织间专有资产的共享等,进而提升组织的敏捷性(Fink和Neumann,2007)。例如,投资先进的CRM和商业智能应用程序为企业提供了应对市场和客户变化的敏捷性。另一方面,不断变化的业务环境要求IT资产是不断进化和发展的,企业必须继续投资和升级IT资产才能适应业务发展的需要(Galliers,2007)。例如,《财富》500强企业中,2013年的IT投资占营收比例大于10%的企业达总数的65%。因此,我们认为IT资产投资规模大的企业往往比IT资产投资规模小的企业更容易实现敏捷性。

IT资产规模是对IT资产数量的衡量,它不能作为IT资产衡量的唯一标准,因为它不能解释为什么IT投资规模相同的两家企业却表现出不同的敏捷性能力。我们用IT资产契合度对IT资产的质量进行衡量(Wade和Hulland,2004),即IT资产与组织业务的契合程度。组织的IT资产与业务流程的契合度越高、互动程度越密切,越能满足组织开展业务的需要,进而发挥IT资产对组织敏捷性的促进作用(Chen和Wang,2014)。一方面,信息技术与组织业务的协同一致,保证了组织快速、有效、高效地将IT更新或市场变化反映到业务流程的重组中。例如,信息技术和业务之间的协同一致在马歇尔工厂的案例中被认为是基于信息技术进行连续创新的基础。同样,IT与组织营销活动的紧密耦合被发现是有利于实现创新、促进流程转变的(Mitchell和Zmud,1999)。另一方面,IT和组织业务的密切互动和合作将促进组织内IT部门和业务部门的相互尊重和信任,并促进知识在IT部门和业务部门间的分享和互换,有助于信息技术的使用和吸收。例如,活跃并密切的“IT-业务交互”将增加IT部门和业务部门之间的知识共享,最终导致优越的客户服务。综上所述,我们提出如下假设:

H1a:IT资产规模正向影响组织敏捷性。

H1b:IT资产契合度正向影响组织敏捷性。

(二)IT能力与组织敏捷性关系的研究假设IT能力是指企业获取、调整、结合、重新配置IT资源以支持和加强业务战略和工作流程的能力,包含两个能力维度。

第一个是能力维度——IT协调能力,强调组织依托信息技术构建一个全球范围的信息共享平台,实施标准化、整合性数据和流程,进行全球信息、资源协调整合的能力。通过这个信息共享平台,企业在全球范围内的部门机构都能实时、一致、全面地共享其他部门侦查、收集、跟踪到的有关客户需求变化、竞争对手变化、技术或监管的发展等信息,一方面促进了组织能够进行快速、准确、有效的决策,另一方面也提高了组织预警和预测、整理和理解快速变化和可能的市场矛盾信息的能力(Overby等,2006)。例如,在全球外汇交易市场,信息整合使得企业能够主动访问和迅速获得私人价格信息以应对快速的市场变化(Zaheer和Zaheer,1997)。另外,通过信息技术的协调能力,也使得企业能快速应对全球供应链、生产流程等方面的突发性事件。例如,组织建立的全球供应商数据库能够在第一时间协调各方,重新配置资源以解决供应链突发性断裂的问题。

但是,基于IT协调能力的全球信息、资源整合有时也可能会导致意想不到的组织刚性(Chakravarty等,2013)。比如,在面对本土化变化时,本土化的数据管理和专门的应用程序可能会更快、更容易地支持业务转变,因为过于广泛的环境扫描和获得更多的信息可能导致信息过载和限制决策者采取及时行动的能力。另外,面对意料之外的转瞬即逝的机会,过分依赖技术和正式基于数据和报告的分析可能麻痹管理者采取快速行动来捕获这些机会的能力(Eisenhardt和Sull,2001)。

第二个是能力维度——IT创新能力,强调组织追求IT创新、培养IT创新氛围以及使用现有IT资源进行创新的能力。IT创新能力高的公司能够充分理解IT创新所带来的优势的不确定性和成本投入的不可逆性。因此,这样的公司会用心识别、选择与组织业务发展需要相契合的IT创新,而谨慎避免羊群心态所带来的负面效应(Bi等,2013)。此外,IT创新能力高的公司能够预见并感觉到由相关IT进步带来的变化和由新兴技术创造的机会。因此,高IT创新能力能促使公司快速识别和选择IT创新带来的机会以应对不断变化的客户需求,还可以促使公司确定适当的机会来重新配置和重用现有IT资源来进行业务创新(Galliers,2007)。

但是过度强调IT创新能力的企业也可能由于投入太多的资源进行创新,而忽略了将IT创新转化为组织绩效的重要性,使得组织陷入高科技、低绩效的被动局面。另外,过度强调IT创新也不利于组织敏捷性的实现,因为组织敏捷性虽然强调对外界变化的快速适应能力,但同时也强调组织的稳定性,没有稳定性的灵活组织就会陷入混乱(Sherehiy和Karwowski,2014)。所以,过度强调IT创新能力并不利于组织敏捷性的实现。

总的来说,尽管IT协调能力和IT创新能力对组织敏捷性有促进的一面也有阻碍的一面,但是我们仍倾向于期望IT能力对组织敏捷性有正向影响。所以,我们提出如下假设:

H2a:IT协调能力正向影响组织敏捷性。

H2b:IT创新能力正向影响组织敏捷性。

(三)IT能力调节效应的研究假设IT资产对组织敏捷性产生影响必须借助具体的运用过程,尤其是资源运用能力的协同配合才能对组织敏捷性产生影响。IT能力正是在IT资产的基础上发展出来的资源运用能力,能够加强组织对IT资产的使用,提高IT资产使用的效率和效益(Sherehiy和Karwowski,2014)。

IT协调能力是在利用IT资产构建信息共享平台的基础上实现的。IT协调能力越强,企业越能有效利用IT资产建立信息共享平台,促进组织与外部客户、供应商、合作伙伴等的协调、沟通、共享信息和分享知识,以及组织内部不同部门间的协调、沟通与共享知识(Nijssen和Pauwe,2012),使得IT投资最大限度地被用来实现组织敏捷性。员工利用信息共享平台与外界和其他员工密切互动的过程中,能够以一种非正式的学习机制提升自身的IT操作技能,通过熟练操控IT基础设施,实现IT投资对组织敏捷性的积极影响。同样地,IT协调能力越强,组织内IT部门与业务部门的交互作用越强,越能充分发挥IT资产契合度对组织敏捷性的积极影响。

IT创新能力强调组织在现有IT资源的基础上进行开发创新,那么在IT创新能力的作用下,对原有IT资产进行重新配置、转换、改进、更新等,就可能使IT资产更适应组织敏捷性发展的需要,或者使原有IT系统升级为最先进的IT系统,为企业省去重购的成本。从这个意义上讲,IT资产投资可能没变,即IT资产规模没变,但IT投资却被更加充分、合理地利用,增强了对组织敏捷性的促进效益,类似于无形中增加了IT资产的规模。另外,具有高IT创新能力的组织会时刻监视、跟踪行业内IT技术的发展,同时关注行业内顾客需求的变化和业务发展的转变,加强IT部门与业务部门、营销部门的密切互动和知识共享,使得IT资产更加满足服务提供的需要,发挥IT资产契合度对组织敏捷性的积极效应。综上所述,我们提出如下假设:

H3a:IT协调能力正向调节IT资产规模与组织敏捷性的关系。

H3b:IT协调能力正向调节IT资产契合度与组织敏捷性的关系。

H3c:IT创新能力正向调节IT资产规模与组织敏捷性的关系。

H3d:IT创新能力正向调节IT资产契合度与组织敏捷性的关系。

四、实证设计 (一)变量测量本研究量表的开发主要经历了三个阶段:(1) 系统梳理以往研究信息技术与组织敏捷性关系文献中的相关量表,在此基础上开发本研究的题项库;(2) 请营销领域、组织领域相关专家对题项库进行筛选、补充以及措辞的润色等;(3) 与部分被调查者深度访谈,对该量表进行评判并进行预测试,在此基础上完善量表,最终形成正式的调研量表。

1.信息技术的测量量表

本研究从IT资产和IT能力两个方面来测度信息技术。其中,IT资产(ITC)又分为IT资产规模(ITs)和IT资产契合度(ITf)两个维度;IT能力(ITA)又分为IT协调能力(ITc)和IT创新能力(ITi)两个维度。我们对ITs的测量使用组织IT投资占其总投资的比重来衡量;对ITf的测量参考了Wade和Hulland(2004)的研究成果,包含4个问项,强调组织人员对IT投资的理解以及IT投资规划与组织业务规划的协成度;对ITc的测量参考了Weill等(2002)的研究成果,包含4个问项,强调组织利用信息技术对组织内外人、物、信息的收集、利用能力;对ITi的测量参考了Galliers(2007)、Weill等(2002)的研究成果,包含4个问项,强调组织利用新技术的能力以及最大限度挖掘旧技术潜力的能力。

2.组织敏捷性的测量量表

组织敏捷性(OA)分为客户敏捷性(OAc)、合作伙伴敏捷性(OAp)和运营敏捷性(OAo)三个维度。我们对OAc的测量参考了Sambamurthy等(2003)、Volberda(1996)的研究成果,共包含3个问项,强调组织对客户需求变化的快速响应能力;对OAp的测量参考了Volberda(1996)、Dove(2001)、Lu和Ramamurthy(2011)的研究成果,共包含3个问项,强调组织对合作伙伴资产的合作利用能力;对OAo的测量参考了Sambamurthy等(2003)的研究成果,共包含3个问项,强调组织在应对外界变化时,对组织内部生产运营部门进行快速调整以满足市场新需求的能力。

3.控制变量的测量

以往学者的研究表明,组织敏捷性的影响因素不仅包括技术因素还包括非技术因素,比如组织规模、行业属性等因素。本文构建的概念模型旨在研究信息技术对组织敏捷性的影响作用,因此需要将上述对因变量有一定解释作用但相对于自变量独立的解释变量作为控制变量进行讨论。本研究在进行假设检验时,将把组织规模和行业属性作为控制变量进行探讨。其中,组织规模(OS)以组织员工人数来衡量;行业属性(IS)以虚拟变量来区分不同的服务行业。

(二)样本选择在样本筛选方面,样本企业必须满足两个基本条件:(1) 样本企业在信息系统建设方面的投资要有一定的规模,否则,信息技术投资规模过小,不足以对组织的敏捷性产生影响;(2) 样本企业的管理层对组织敏捷性的关注度较高,即样本企业管理层时常关注市场环境的变化以及快速响应等问题,以确保问卷填写者对组织敏捷性的量表问项有较深入的体会和理解,保障数据的真实性和有效性。

结合中国企业目前的发展阶段来看,部分服务企业尤其是中小服务企业还没有建立较完善的信息系统或者尚未对企业的组织敏捷性问题加以关注,相对而言,知识密集型服务企业在上述两方面较符合本文的样本选择标准。Giotopoulos(2014)研究指出,知识密集型服务业是新IT技术的密集使用者、创新的源泉、知识的生产者及领导IT的领先用户;我国国务院发展研究中心也把知识密集型服务业定义为运用互联网、电子商务等信息化手段的现代知识服务业,其产品价值体现在信息服务的输送和知识产权上。由其定义可知,知识密集型服务企业在信息系统的建设方面是有一定投资规模的,即满足样本选择的第一个标准。另外,知识密集型服务业除了具有服务业的无形性、不可分离性、异质性和易逝性特征外,还具有高定制、高复杂性、高风险和高不确定性的特征,这些独特特征决定了知识密集型服务企业不得不时常关注市场需求的变化,否则很容易被高风险和高不确定性所吞噬。因此,知识密集型服务业也满足样本选择的第二个标准。

综上所述,本研究的样本选择初步界定在知识密集型服务业,具体包括信息服务业、金融服务业、教育服务业、专业技术服务业、健康保健服务业等。在行业设定的基础上,依据便利性、可行性原则,本研究拟定了两个基本抽样框:第一个抽样框是笔者所在团队以往课题调研中取得的有效样本企业国家自然科学基金项目“加入WTO我国企业全球营销战略模式的选择及测度指标”(70272028),该项目在后评估中被评为优秀;国家自然科学基金项目“银行企业全球服务营销新战略动态模型、战略维度及其测评体系”(70872054),该项目在后评估中被评为优秀。;第二个抽样框是南开大学商学院MBA、EMBA所在的企业涉及银行、金融租赁、通信、保险经纪、IT服务、咨询、快递运输、旅游等服务行业的企业。。在样本筛选方面,本文采取非概率抽样方法,一方面可以确保选择样本符合本研究的需要,比如避免一些没有构建完善信息系统的企业;另一方面也可以最大限度地保证样本结构的同质性,避免一些额外因素对研究结论的偏差影响。具体来讲,就第一个抽样框而言,采用判断式抽样,从以往课题调研样本中抽取159家知识密集型服务企业;就第二个抽样框而言,采用滚雪球抽样方法,通过关系资源,让一部分MBA、EMBA参与调研,并请求他们介绍其他企业的合适受访者参与调研,合计数目为47家知识密集型服务企业。

(三)数据来源基于调研过程可操作性、可控性和有效回收率的考虑,本研究采用复合调研方式,以电话调研和Email调研为主,以面谈和邮寄方式调研为辅,向样本框抽选的206家企业共发放了325份问卷。共回收问卷231份,回收率为71.08%,剔除有部分缺失项、问卷答案连续性较高的无效问卷后,保留有效问卷117份(涉及117家知识密集型服务企业),即有效率为50.65%。其中,通过面谈回收问卷15份、电话调研回收问卷53份,Email和邮寄方式共回收问卷49份。通过面谈回收的15份有效问卷,全部由公司业务部门经理或信息系统部门经理以上职位的被访者填写;其余102份有效问卷中,由28位其他部门/分支机构负责人和37位公司一般管理人员填写,即企业管理层填写的问卷合计占到有效问卷的68.4%,企业普通员工填写的有效问卷占31.6%。

五、数据分析 (一)变量正态分布预检验本文使用SPSS18.0软件对变量进行正态分布预检验的结果显示,IT资产规模(包含1个问项)、IT资产契合度(包含4个问项)、IT协调能力(包含4个问项)、IT创新能力(包含4个问项)、客户敏捷性(包含3个问项)、合作伙伴敏捷性(包含3个问项)和运营敏捷性(包含3个问项)的偏度绝对值在0.121-0.914之间,峰度绝对值在0.047-0.798之间。依据Kline(1998)对偏度、峰度的标准设定,即变量偏度绝对值小于3且峰度绝对值小于10,可以认为变量总体符合正态分布,上述所有变量的偏度绝对值都在0-1之间,所有变量的峰度绝对值也都在0-1之间,即本研究变量总体符合正态分布。

(二)量表信度和效度检验表 5中所有潜变量的Cronbach’s α值均在0.7以上(除IT资产规模用单一问项测量,不做统计),且量表中每个测量问项被删除后的Cronbach’s α系数值并没有得到显著提升,我们认为这些量表均具有极高的内在一致性,每一个问项都予以保留。利用最大方差法旋转萃取后的因子结构与初始设计的量表结构相一致,所有问项单一因子载荷在0.5以上,并且不存在显著的跨因子分布,表明量表的结构效度良好。

| 潜变量 | 测量问项数目 | Cronbach’s α系数 | KMO值和Bartlett球形度 |

| IT资产规模(ITs) | 1 | - | KMO值:0.797;Bartlett球形度检验值:360.412;显著性水平:0.000 |

| IT资产契合度(ITf) | 4 | 0.838 | |

| IT协调能力(ITc) | 4 | 0.856 | |

| IT创新能力(ITi) | 4 | 0.802 | |

| 客户敏捷性(OAc) | 3 | 0.741 | KMO值:0.804;Bartlett球形度检验值:537.514;显著性水平:0.000 |

| 合作伙伴敏捷性(OAp) | 3 | 0.838 | |

| 运营敏捷性(OAo) | 3 | 0.761 | |

| 资料来源:根据SPSS20.0统计分析结果整理。 | |||

另外,由于假设中涉及的因变量只有组织敏捷性(OA)一个变量,因此还需将客户敏捷性(OAc)、合作伙伴敏捷性(OAp)和运营敏捷性(OAo)进行拟合,拟合到二阶因子OA。所以,我们使用Lisrel8.7统计分析软件进行二阶验证性因子分析。分析后的结果显示,RMSEA值为0.09,小于最低标准0.1;χ2/df值为4.8,属于可接受范围,NFI、NNFI和CFI值分别为0.94、0.94和0.95,均大于0.9的标准,因此,我们认为整体拟合度比较理想,可以将OAc、OAp和OAo聚合为OA二阶因子。

(三)假设检验表 6提供了变量的Pearson相关系数矩阵。由于各自变量之间存在一定的相关性,我们在进行正式的回归分析时,需要对自变量之间的多重共线性问题进行检验,如表 7所示。

| OS | IS | ITs | ITf | ITc | ITi | OA | |

| 组织规模(OS) | 1 | ||||||

| 行业属性(IS) | 0.009 | 1 | |||||

| IT资产规模(ITs) | 0.040 | 0.016 | 1 | ||||

| IT资产契合度(ITf) | 0.036 | 0.023 | 0.278* | 1 | |||

| IT协调能力(ITc) | 0.033 | 0.009 | 0.156* | 0.321* | 1 | ||

| IT创新能力(ITi) | 0.041 | 0.042 | 0.327** | 0.561** | 0.569** | 1 | |

| 组织敏捷性(OA) | 0.055 | 0.003 | 0.146* | 0.535** | 0.622** | 0.667** | 1 |

| 注:**表示在0.01水平上显著(双尾检验):*表示在0.05水平上显著(双尾检验)。 资料来源:根据SPSS20.0统计分析结果整理。 | |||||||

模型自变量的多重共线性检验表明,容忍度(TOL)>0.1,方差膨胀因子(VIF) < 10且条件指标(CI) < 30,所以各回归方程自变量间不存在多重共线性问题,可以进行回归分析。我们采用逐步回归的方法进行假设检验:第一步将控制变量加入回归方程,检验控制变量对组织敏捷性的影响作用;第二步将IT资产加入回归方程,检验IT资产对组织敏捷性的影响作用;第三步将IT能力加入回归方程,检验IT能力对组织敏捷性的影响作用;第四步将IT能力与IT资产的乘积项加入回归方程,检验IT能力对IT资产与组织敏捷性关系的调节效应。在上述四步的基础上,构建了四个模型,结果如表 7所示。

| 因变量:OA | 共线性诊断 | ||||||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | ||||

| OA=a1+b1OS+c1IS | OA=a2+b2OS+c2IS+d2ITs+e2ITf | OA=a3+b3IS+c3ITs+d3ITf+e3ITc+f3ITi | OA=a4+b4IS+c4ITs+d4ITf+e4ITc+f4ITi+g4ITs×ITc+h4ITf×ITc+i4ITs×ITi+j4ITf×ITi | TOL | VIF | CI | |

| OS | 0.060* | 0.053* | 0.069* | 0.059* | .354 | 2.825 | 4.643 |

| IS | 0.004* | 0.077* | 0.013* | 0.024* | .461 | 2.169 | 3.291 |

| ITs | 0.009 | 0.071 | 0.064 | .359 | 2.786 | 1.000 | |

| ITf | 0.451*** | 0.370** | 0.366** | .516 | 1.938 | 1.784 | |

| ITc | 0.374*** | 0.661** | .533 | 1.876 | 2.042 | ||

| ITi | 0.519*** | 0.410** | .324 | 3.086 | 2.377 | ||

| ITs×ITc | 0.355 | ||||||

| ITf×ITc | 0.144* | ||||||

| ITs×ITi | 0.372 | ||||||

| ITf×ITi | 0.184** | ||||||

| R2 | 0.073 | 0.396 | 0.545 | 0.663 | |||

| ΔR2 | 0.323 | 0.149 | 0.118 | ||||

| F值 | 2.005* | 13.588*** | 14.195*** | 18.004*** | |||

| 注:表中所示为标准化回归系数,*表示显著性水平p<0.05,**表示显著性水平p<0.01,***表示显著性水平p<0.001。 资料来源:根据SPSS20.0统计分析结果整理。 | |||||||

由表 7可知,模型1中F值(2.005)在5%的置信区间内显著,表明两个控制变量对因变量组织敏捷性(OA)有一定的解释力,但由组织规模(OS)和行业属性(IS)的T检验值可知,控制变量对因变量的解释力度都很小(β=0.060,p < 0.05;β=0.004,p < 0.05)。模型2中F值(13.588)在1‰的置信区间内显著,但IT资产规模(ITs)对组织敏捷性(OA)的解释不显著(β=0.009,p>0.05),表明H1a没有得到支持;IT资产契合度(ITf)对组织敏捷性(OA)的解释显著(β=0.451,p < 0.001),表明H1b得到支持。模型3中F值(14.195)在1‰的置信区间内显著,且IT协调能力(ITc)对组织敏捷性(OA)的解释显著(β=0.374,p < 0.001),表明H2a得到支持;IT创新能力(ITi)对组织敏捷性(OA)的解释显著(β=0.519,p < 0.001),表明H2b得到支持。模型4中F值(18.004)在1‰的置信区间内显著,但ITs*ITc和ITs*ITi对OA的解释不显著(β=0.355,p>0.05;β=0.372,p>0.05),表明H3a、H3c未得到支持;模型四与模型三的ΔR2值为0.118>0,且ITf*ITc和ITf*ITi对OA的解释显著(β=0.144,p < 0.05;β=0.184,p < 0.01),表明H3b和H3d得到支持。

六、结论及管理启示 (一)结论我们的研究提出了两个问题:(1) 如何理解以往学者们提出的“IT-敏捷性”矛盾;(2) 服务企业管理者如何利用信息技术更好地实现组织敏捷性?

关于第一个问题,我们认为以往学者陷入“IT-敏捷性”矛盾的一个根源在于,学者们虽然在研究“IT-敏捷性”关系时,有些侧重从IT资源自身的二元属性讨论IT对敏捷性的促进和妨碍作用;有些侧重从IT能力的角度讨论使用IT过程中对敏捷性产生的差异性影响,但是这些学者在概念的使用上却都笼统地使用“IT”这一概念,没有对“IT”从“资源”和“能力”两个维度进行清晰的界定,这就增加了理解“IT-敏捷性”矛盾的难度。通过细化“IT”概念以及测量“IT资产”、“IT能力”和“组织敏捷性”,我们的研究发展了两个理论:首先,对“IT资产”和“IT能力”的界定和测量,符合最近呼吁进一步关注信息系统(IS)研究中理论概念化和测量模型开发等辅助理论发展的需求(Kim,等2010);其次,对“IT资产”、“IT能力”和“组织敏捷性”关系的实证检验,可以更好地理解IT业务的基础价值。IT资产和IT能力是IT价值创造的核心,敏捷性则是拓展的IT价值度量(Kohli和Grover,2008),这既为理解“IT-敏捷性”提供了新的理论见解,又弥补了“IT-敏捷性”研究中的实证空白。

关于第二个问题,我们的实证研究提供了一些启发:(1)IT资产规模与组织敏捷性并没有显著的相关关系,所以在信息技术方面的巨大投资并不一定能实现组织的敏捷性。比如,企业轻率地进行IT投资,尤其是只对信息系统建设大量投资,而对员工的信息技术能力缺少投资,就很容易导致信息系统的闲置,不能充分发挥信息系统对组织敏捷性的积极影响。而且过于频繁的IT投资也可能造成信息系统甚至企业生产运营的混乱,给企业带来不可挽回的损失。(2)IT资产与组织业务的契合度越高,组织的敏捷性越强。组织内IT部门是为业务部门服务的,两个部门间的密切互动、相互耦合,既有利于组织业务的顺利开展、业务的创新、商机的把握,也有利于IT部门对信息系统的及时更新或者在原有信息系统的基础上进行技术创新。(3)IT协调能力不仅对组织敏捷性的实现有直接促进作用,还能正向调节IT资产契合度与组织敏捷性的关系。基于IT协调能力,企业能够实现全球范围的信息共享和资源协调整合,实时监测追踪市场需求的变化。一方面提高了组织预警、预测、整理和理解快速变化和可能的市场矛盾信息的能力;另一方面也能促进组织进行快速、准确、有效的决策。同时,IT协调能力还加强了组织与外部客户、供应商、合作伙伴等的协调、沟通、共享信息和分享知识,以及组织内部不同部门间的协调、沟通与共享知识,使得与组织业务相契合的IT资产能够最大限度地发挥对组织敏捷性的促进作用。(4)IT创新能力不仅对组织敏捷性的实现有直接促进作用,还能正向调节IT资产契合度对组织敏捷性的积极影响。高IT创新能力能促使公司快速识别和选择IT创新带来的机会以应对不断变化的客户需求,还可以促使公司确定适当的机会来重新配置和重用现有IT资源来进行业务创新,最终实现组织的敏捷性。同时,IT创新能力高的公司能够充分理解IT创新所带来优势的不确定性和成本投入的不可逆性,因此,这样的公司会用心识别、选择和发展与组织业务发展需要契合度高的IT创新,而谨慎避免羊群心态所带来的负面效应,通过强化IT资产对组织业务的支持力度来实现组织敏捷性。

(二)管理启示1.加强对组织敏捷性的关注

服务企业对组织敏捷性的关注要强调三个方面,即客户敏捷性、合作伙伴敏捷性和运营敏捷性。客户敏捷性强调企业对个人客户、企业客户需求变化等信息的及时跟踪、收集,并据此进行快速决策,决定组织业务的发展方向和计划。合作伙伴敏捷性强调企业与其分销商、合作开发商以及其他合作伙伴通过建立战略联盟或者合资企业的形式来利用合作伙伴的资本、知识等有形或无形资产共同开发、创新,共同面对持续变化的环境。运营敏捷性强调企业在决定了组织业务的发展方向和生产计划后,能够快速地对组织内生产部门进行准确的协调和调整以抓住机会的能力。企业组织敏捷性的实现实质上是企业营销价值链的实现,加强对企业组织敏捷性的重视,也就意味着在市场导向下企业顾客价值的创造。

2.重视IT投资计划与组织营销规划的一致性

IT资产对组织敏捷性的实现是有一定促进作用的,企业应重视自身信息系统的建设。但是,强调信息技术投资并不是盲目投资,信息技术的投资方向不对或投资结构不对,比如投资建设的信息系统不支持组织业务开展的需要,或者信息技术投资只强调信息系统的构建而忽略了员工信息技术能力的培训,都可能造成极大的投资浪费,不仅对组织敏捷性的实现无益,还会给企业经营带来了巨大的成本损失。

因此,企业在进行信息技术方面的投资时,要重视IT投资计划与组织营销规划的一致性问题。一方面,要确保组织投资的信息技术资产与组织业务是相契合的,而且该信息系统有一定的可调整性,能够适应市场需求的小规模变动;另一方面,要加强对组织员工信息技术能力的培训,这不仅对组织开展业务有利,反过来对组织信息系统的建设也有很大的好处。

3.IT能力的培养和提升已成为实现组织敏捷性的关键

IT资产对组织敏捷性产生影响必须借助具体的运用过程,尤其是资源运用能力的协同配合才能对组织敏捷性产生影响。IT能力正是在IT资产的基础上发展出来的资源运用能力,不仅对组织敏捷性的实现有直接促进作用,还能加强组织对IT资产的使用,提高IT资产使用的效率和效益,正向调节IT资产对组织敏捷性的积极影响。因此,加强企业IT能力的培养和提升已经成为组织实现敏捷性的关键因素。IT能力的培养不仅要强调对员工IT技能的培训,还需要构建一个全球信息实时共享的平台,营造一个支持IT创新的企业氛围、鼓励员工沟通交流的企业文化、正式完善的决策系统,等等。

| [1] | Agarwal A, Shankar R, Tiwari M K. Modeling agility of supply chain[J] .Management,2007,36 : 443–457. |

| [2] | Allen B R, Boynton A C. Information architecture: In search of efficient flexibility[J].MIS Quarterly,1991,15(4) : 435–442. |

| [3] | Amos J W and Gibson D V. An exploratory model of agility: Key facilitators and performance metrics[C]. Proceedings of the 4th Annual Agility Forum Conference, 1995, 2. |

| [4] | Arteta B M, Giachetti R E. A measure of agility as the complexity of the enterprise system[J] .Robotics and Computer-Integrated Manufacturing,2004,6. |

| [5] | Bi R, et al. Developing organizational agility through it and supply chain capability[J].Journal of Global Information Management,2013,21(4) : 38–55. |

| [6] | Bullinger H J. Turbulent times require creative thinking: New concepts in production management[J].International Journal of Production Economies,1999,60-61 : 9–27. |

| [7] | Chen J, Wang D L. Understanding organizational agility development for a government: A process model of resource configuration[J] .Frontiers of Business Research in China,2014,8(1) : 73–97. |

| [8] | Cho H, et al. Enabling technologies of agile manufacturing and its related activities in Korea[J] .Computers and Industrial Engineering,1996(3) : 323–334. |

| [9] | Clark C E, et al. Building change-readiness capabilities in the IS organization: Insights from the bell atlantic experience[J].MIS Quarterly,1997,21(4) : 425–455. |

| [10] | Dove R. Response ability: The language, structure, and culture of the agile enterprise[M]. Wiley, New York, 2001. |

| [11] | Eisenhardt K M, Sull D N. Strategy as simple rules[J] .Harvard Business Review,2001,79 : 106–116. |

| [12] | Fink L, Neumann S. Gaining agility through IT personnel capabilities: The mediating role of IT infrastructure capabilities[J] .Journal of the Association for Information Systems,2007,8 : 440–462. |

| [13] | Freyedon A. Exploring the casual relationships between organizational citizen ship behavior, organizational agility and performance[J].Institute of Interdisciplinary Business Research,2011 : 618–628. |

| [14] | Giotopoulos I. Dynamics of firm profitability and growth: Do knowledge-intensive (business) services persistently outperform[J].International Journal of the Economics of Business,2014,21(3) : 291–319. |

| [15] | Goldman R N, Nagel R. Management, technology and agility: The emergency of a new era in manufacturing[J].International Journal of Technology Management,1993,8 : 18–38. |

| [16] | Goldman S L, Nagel R N, Preiss K. Agile competitors and virtual organizations: Strategies for enriching the customer[M]. New York: Van Nostrand Rein hold, 1995 . |

| [17] | Goodhue D L, et al. Addressing business agility challenges with enterprise systems[J] .MIS Quarterly Executive,2009,8 : 73–87. |

| [18] | Gosain S, et al. Coordinating for flexibility in e-business supply chains[J] .Journal of Management Information Systems,2005,21 : 7–45. |

| [19] | Kidd P T. Agile manufacturing: Forging a new frontier[M]. Addison-Wesley Publishing Company, 1994. |

| [20] | Lu Y, Ramamurthy K. Understanding the link between information technology capability and organizational agility: An empirical examination[J] .MIS Quarterly,2011,35(4) : 331–355. |

| [21] | Lucas J, et al. The impact of information technology on organizational flexibility[J] .Journal of Organizational Computing & Electronic Commerce,1994,4 : 155–176. |

| [22] | Marco A D O, et al. Forecasting project performance considering the influence of leadership style on organizational agility[J] .International Journal of Productivity and Performance Management,2012 : 653–671. |

| [23] | Martin J H, et al. Implementing a market orientation in small manufacturing firms: From cognitive model to action[J] .Journal of Business Management,2009,47(1) : 92–115. |

| [24] | Mathiassen L, Vainio A M. Dynamic capabilities in small software firms: A sense-and-respond approach[J].IEEE Transactions on Engineering Management,2007,54 : 522–538. |

| [25] | Nejatian M, Zarei M H. Moving towards organizational agility: Are we improving in the right direction[J].Global Journal of Flexible Systems Management,2013,14(4) : 241–253. |

| [26] | Nerur M. Challenges of migration to agile methodologies[J] .Communication of ACM,2005,5(48) : 73–78. |

| [27] | Newell S, Galliers R D. Facilitating or inhibiting knowing in practice[J].European Journal of Information Systems,2006,15 : 441–445. |

| [28] | Nijssen M, Pauwe J. HRM in turbulent times: How to achieve organizational agility[J].International Journal of Human Resource Management,2012,23(16) : 3315–3335. |

| [29] | Overby E, et al. Enterprise agility and the enabling role of information technology[J].European Journal of Information Systems,2006,15(2) : 120–131. |

| [30] | Reich Y, et al. Building agility for developing agile design information systems[J] .Research in Engineering Design-Theory, Applications, and Concurrent Engineering,1999,11(2) : 67–83. |

| [31] | Rettig C. The trouble with enterprise software[J] .Sloan Management Review,2007,49 : 21–27. |

| [32] | Sambamurthy V A, Bharadwaj G V. Shaping agility through digital options: Reconceptualizing the role of information technology in contemporary firms[J] .MIS Quarterly,2003,27 : 2–13. |

| [33] | Sherehiy B, Karwowski W. The relationship between work organization and workforce agility in small manufacturing enterprises[J].International Journal of Industrial Ergonomics,2014,44(3) : 466–473. |

| [34] | Tsourveloudis N, et al. On the measurement of agility in manufacturing systems[C]. Proceedings of the 2nd European Symposium on Intelligent Techniques, Chania, Greece, 1999. |

| [35] | Van O M, Waarts E, Van H J. Change factors requiring agility and implications for IT[J].European Journal of Information Systems,2006,15 : 132–145. |

| [36] | Volberda H W. Toward the flexible form: How to remain vital in hypercompetitive environments[J].Organization Science,1996,7(4) : 359–374. |

| [37] | Wade M, Hulland J. Review: The resource-based view and information systems research: Review, extension, and suggestions for future research[J] .MIS Quarterly,2004,28(1) : 107–142. |

| [38] | Weill P, Subramani M, Broadbent M. Building IT infrastructure for strategic agility[J] .Sloan Management Review,2002,441 : 57–65. |

| [39] | Yusuf Y, Sarhadi M, Gun A A. Agile manufacturing: The drivers, concepts and attributes[J] .International Journal of Production Economics,1999,62. |

| [40] | Zaheer A, Zaheer S. Catching the wave: Alertness, responsiveness, and market influence in global electronic networks[J].Management Science,1997,43 : 1493–1509. |

| [41] | 李随成, 谢小平. 基于成组技术的敏捷生产模式[J].工业工程与管理,1999,11(6) : 31–34. |

| [42] | 卢宁宁. 面向敏捷制造的组织架构及我国企业的对策[J].管理工程学报,2000,14(2) : 56–59. |

| [43] | 田也壮, 张莉, 李向阳. 敏捷性组织网络的多层感知模型[J].高技术通讯,2001,7 : 65–68. |

| [44] | 王铁骊. 信息系统与业务过程的协同动态研究综述[J].系统工程,2007,25(11) : 80–84. |

| [45] | 于锦华, 霍春辉. 国外组织敏捷性理论研究综述[J].经济管理,2009,31(5) : 170–174. |

2015, Vol. 37

2015, Vol. 37