文章信息

- 郭功星, 周星

- Guo Gongxing, Zhou Xing

- 消费者善意研究综述及展望

- A Literature Review of Consumer Affinity and Prospects

- 外国经济与管理, 2016, 38(1): 76-86

- Foreign Economics & Management, 2016, 38(1): 76-86.

-

文章历史

- 收稿日期: 2015-08-03

在当前市场全球化程度不断提高的背景下,消费者的跨国消费决策不仅受到产品客观属性如价格、质量、品牌等的影响,而且往往受到消费者自身对他国主观态度的影响(Holbrook和Hirschman,1982;Batra和Holbrook,1990;Cleveland和Laroche,2007)。消费者对他国的好恶亲疏,将直接影响他们对他国产品的评价及选择(Jaffe和Nebenzahl,2006)。然而,我们在梳理文献的过程中发现,现有研究主要从负面态度的视角探讨了消费者的跨国消费行为,其中的代表性研究主题有体现消费者对除本国之外的一般国家(简称“一般外国”)负面态度的消费者民族中心主义(Shimp和Sharma,1987)以及体现消费者对特定外国负面态度的消费者敌意(Klein等,1998),而从正面态度的视角关注消费者跨国消费行为的研究却相对较少①,尤其是关注消费者对特定他国正面态度的研究更是乏善可陈。可见,从消费者的正面态度切入研究消费者的跨国消费行为,不仅能从理论上弥补当前跨国消费者行为研究对消费者态度及其作用结果探讨的不足,而且可以为政府相关部门、企业及营销实践者制定国际市场战略及政策提供启示。鉴于此,本文主要围绕体现消费者对特定他国正面态度的“消费者善意”(consumer affinity)概念,从概念界定、引致因素、维度及测量、影响结果等方面展开综述,并将其与相对概念——“消费者敌意”及相关概念——“来源国效应”和“消费者民族中心主义”进行比较,最后指出了未来研究方向。

① 尽管也有部分研究者开始关注体现消费者对一般外国正面态度的“消费者世界大同主义”(consumer cosmopolitan)这一研究主题(Riefler和Diamantopoulos,2009;Riefler等,2012;Saran和Kalliny,2012),但其在学界的受关注程度与体现消费者对一般外国负面态度的“消费者民族中心主义”相比仍相去甚远。

二、消费者善意的概念界定“善意”(affinity)①一词最早来源于拉丁文“affinitas”,用于表达对某些人或事的喜好之情(Oberecker等,2008)。20世纪末,学者们开始将“affinity”应用于市场营销领域,相关概念有“善意/亲和力营销”(affinity marketing)(Macchiette和Roy,1992)、“文化善意/亲和力”(cultural affinity)(Swift,1999)、“跨文化传播善意/亲和力”(intercultural communication affinity)(Kupka等,2008)等②。而“affinity”一词被引入跨文化消费者行为研究领域,迄今亦不过十年左右时间。Jaffe和Nebenzahl(2006)较早将“affinity”一词引入跨文化消费者行为研究领域。之后,Oberecker等(2008)则正式提出了“消费者善意”(consumer affinity)这一构念,并以质性研究的方法对消费者善意的概念界定、维度划分及引致因素进行了较为全面的探讨。

①“affinity”一词直译有“亲和”、“亲和力”及“亲近度”等意,但在跨文化消费者行为研究领域,“consumer affinity”是作为与“consumer animosity”相对的概念提出和应用的,由于后者通常被译为“消费者敌意”(见范孝雯等,2013;郭功星等,2014),因此本文根据中文意义的相对性,将“consumer affinity”译为“消费者善意”。

②由于这些概念与本文所探讨的适用于跨文化消费者行为领域的“消费者善意”这一概念相互独立,因此本文均不作深入探讨。

尽管Jaffe和Nebenzahl(2006)最先将善意引入跨文化消费者行为研究领域,但他们由于仅仅将善意视为与敌意相对的另一极,因此并未对其进行单独界定。这一不足在之后的研究中得到了弥补。Oberecker等(2008)将消费者善意定义为消费者基于直接的个人经历或者主观认知而产生的对特定国家的喜欢、共鸣甚至依恋之情,并认为这种情感最终会对消费者的消费决策产生影响。这一定义较好地诠释了消费者善意的内涵及基本作用结果,因而后续研究基本沿用了这一定义。如Oberecker和Diamantopoulos(2011)也将消费者善意视为传达消费者对特定国家喜爱之情的构念。Wongtada等(2012)也基本沿用了Oberecker等(2008)以及Oberecker和Diamantopoulos(2011)对消费者善意的定义,并进一步指出消费者善意与消费者敌意一样,均传达出消费者对特定国家的态度倾向,只不过消费者敌意传达的是消费者的负面态度,而消费者善意传达的是消费者的正面态度。

尽管后来也有研究者以更加细化的维度来重新对消费者善意进行定义,如Nes等(2014)将其定义为因某个国家特定的文化和景观、音乐和娱乐、人民及其生活方式、政府政策等而对该国产生的喜欢和偏爱之情,但是将这一定义与Oberecker等(2008)在其首创性研究中给出的定义进行比较不难发现,其本质与Oberecker等(2008)的定义仍然是一致的,即均认为消费者善意表达了消费者对特定国家的喜爱之情。

三、消费者善意的引致因素由前述可知,研究者对消费者善意概念的界定已经在一定程度上涉及了其引致因素方面的内容。在对消费者善意的引致因素进行梳理的过程中,我们发现当前研究者主要基于以下几种标准对消费者善意的引致因素进行整理和分类。

首先,以消费者是否亲身经历作为标准对消费者善意的引致因素进行划分。如Oberecker等(2008)认为消费者善意是消费者基于个人的亲身经历和非亲身经历也即主观认知而产生的。具体而言,消费者的个人亲身经历,如曾经在海外居住生活过、曾经出国游历过或者与其他国家的朋友或亲人有联系,通常就会使消费者对相应的国家产生依恋之情(Oberecker等,2008;Oberecker和Diamantopoulos,2011),尤其是曾经到某个国家旅游更加能够增强消费者对该国的喜爱之情(Oberecker和Diamantopoulos,2011),或者尽管没有亲身经历过,但基于对特定国家的文化传统、政治经济形势、生活方式及风光景致等的认知,消费者也可能对该国产生偏好之情(Oberecker等,2008)。然而需要指出的是,是否亲身经历虽然是划分消费者善意引致因素的重要标准,但并不是触发消费者善意的决定因素。也就是说,消费者的亲身经历或者消费者与海外的联系并不是产生善意的必要条件,对于从来没有去过甚至根本没有接触过的地方,人们也可能产生某种好感(Oberecker等,2008)。这也许正映衬了中国古语所说的“虽不能至,心向往之”。

其次,除了以消费者是否亲身经历作为消费者善意引致因素的划分标准之外,也可以从宏观和微观两个层面来对消费者善意的引致因素进行归类。在宏观层面,如特定国家的生活方式、风光景致、文化传统及政治和经济形势等,通常被视为消费者善意的引致因素;而在微观层面,如消费者个人的海外经历、出游及与海外的联系等,通常被视为消费者善意的引致因素(Oberecker等,2008)。尽管这种宏微观分类方法简单明了,但在具体的分类过程中依然存在不足之处,因为宏观引致因素通常表达的是消费者具体喜欢特定国家的什么,微观引致因素则往往表达消费者为什么会对该国产生善意(Nes等,2014),而将“是什么”和“为什么”划分为并列的两类有失严谨。

鉴于此,部分学者摈弃了对引致因素进行分类的做法,直接将消费者善意的所有引致因素按重要程度进行排列,而不进行分门别类。如Nes等(2014)就将消费者善意的引致因素罗列为文化、艺术和历史、人民、景观和气候、食品、政治、家庭和朋友、旅游等。但旅游及家庭和朋友这两个因素由于属于消费者本身的特征而非特定国家的特征,因此可以排除出去(Nes等,2014)。尽管这种排列法避免了分门别类的主观性,但显然不够简练。

为此,在兼顾影响程度和清晰分类两个目标的基础上,Bernard和Zarrouk-Karoui(2014)将消费者善意的引致因素总结为四类,分别是消费者的个人经历、自然风光、国家文化和生活质量①。此外,也有研究者将消费者善意的引致因素归结为更为精炼的三个方面,即对该国人民持有好感、对该国的商业成就表示认可、认同该国的教育水平及理念②(Wongtada等,2012)。综合以上论述,本文将消费者善意的引致因素总结于表1。

①该研究后面通过消费者善意对四个潜在引致因素进行多元线性回归,结果表明生活质量这一因素不显著。

②该研究在量表设计中也将“风光景致和基础设施”作为消费者善意的引致因素之一,但实证检验表明该因素的测量题项均不显著。

| 序号 | 划分标准 | 细分类别 | 具体体现 | 代表学者 |

| 1 | 是否亲身经历 | 是 | 海外居住、出国游历、海外联系 | Oberecker等(2008);Oberecker和Diamantopoulos(2011) |

| 否 | 对该国文化传统、政治经济、生活方式及风光景致等的认知 | |||

| 2 | 涉及范围大小 | 宏观 | 特定国家的生活方式、风光景致、文化传统及政治和经济形势 | Oberecker等(2008) |

| 微观 | 海外经历、出国旅游、海外联系 | |||

| 3 | 重要程度 | 不分类 | 文化、艺术和历史、人民、景观和气候、食品、政治、家庭和朋友、旅游 | Nes等(2014) |

| 4 | 兼顾影响程度 和清晰性 | 三分法 | 对该国人民持有好感、对该国的商业成就表示认可、认同该国教育水平及理念 | Wongtada等(2012) |

| 四分法 | 消费者的个人经历、自然风光、国家文化、生活质量 | Bernard和Zarrouk-Karoui(2014) |

基于对消费者善意的含义和引致因素的不同理解,研究者也相应地对消费者善意进行了不同的维度划分,并开发了不同的测量方法和量表。Oberecker等(2008)最先以质性研究方法对消费者善意进行了概念界定及引致因素探讨,并据此将消费者善意划分为两个维度① ,即宏观维度和微观维度,前者包括生活方式、风光景致、文化传统和政治经济等,后者包括海外居住、出国旅游及联系等。Oberecker和Diamantopoulos(2011)则在此基础上通过实证研究对消费者善意进行了更加严谨的维度划分和量表开发。他们根据情感的强弱程度将消费者对特定国家的善意分为共鸣(sympathy)②和依恋(attachment)两个维度。前者表达消费者对特定国家“自发的或者自然而然的喜欢”,是一种情感相对较弱的善意;后者则表达消费者对特定国家“具有凝聚力和区别于其他国家”的感觉,是一种情感相对较强的善意。进一步地,他们基于奥地利消费者开发了包含两个维度的消费者善意量表,其中“共鸣”维度的3个题项依次包含“愉悦”(pleasant feeling)、“喜欢”(like)和“共鸣”(feelings of sympathy)等关键词,“依恋”维度的4个题项则依次包含“着迷”(captivated)、“依恋”(feeling attached)、“喜爱”(love)和“启发”(inspired)等关键词。这种测量方法也在Bernard和Zarrouk-Karoui(2014)的研究中被采纳。该量表由于在较大程度上贴近消费者善意的定义,因此能够比较客观地测量消费者对特定国家的喜欢之情,但依然存在一些不足之处。首先,依据情感的强弱程度将消费者善意分为两个维度,并以相互独立的题项进行测量,会使得部分题项之间的区分程度偏低,如喜欢(like)和喜爱(love)从词义本身看比较接近,但却属于两个不同的维度,这在一定程度上可能导致被调查者在填答问卷时产生理解偏差。其次,该量表主要是基于消费者情感而开发的,因此主要体现了消费者较温情的一面,却没有体现消费者在其他方面对特定国家的善意(Wongtada等,2012),因此测量的全面性有所不足。

① 由于研究者在文中并未对消费者善意进行实证检验,因此此处的两个“维度”划分更多的是指两个方面的“影响”因素。

②“sympathy”一词通常也被译为“同情”“同理心”等,但研究者在其论述中,将“sympathy”视为“自发的或者自然而然的喜欢”,因此,为了贴近原意,本文将其译为“共鸣”。

为了更加全面地测量消费者善意,Wongtada等(2012)基于泰国消费者将消费者善意最初划分为教育(4个题项)、商业成就(4个题项)、人民和环境(4个题项)、技术和创新(3个题项)四个维度。为了使量表更加简约并提升模型的拟合优度,他们剔除了标准化因子载荷低于0.5的题项,最后得到了包含三个维度共计9个题项的消费者善意量表。具体来说,最后得到的三个维度为教育善意(4个题项)、商业善意(3个题项)和人民善意(2个题项)。可见,相较于Oberecker和Diamantopoulos(2011)主要基于消费者情感本身的量表,Wongtada等(2012)的量表显得更加全面,并落实到教育、商业和人民三个维度。然而,从另一个角度看,也可以认为,Wongtada等(2012)的量表虽然更显全面,却未对消费者情感本身进行有效的测量。尤其是这两个量表均将消费者善意视为高阶多维构念,其题项均是其下属维度的测量题项,而没有直接针对消费者善意这一构念本身的测量题项。

因此,如果能够将消费者善意具体维度的测量题项和其本身的测量题项结合起来①,既能够反映消费者善意的引致因素,又能够反映消费者善意本身的情感或态度倾向,则能够更加客观全面地测量消费者善意这一构念。Nes等(2014)就基于挪威消费者在这方面进行了有益的尝试。他们根据引致因素的重要程度将消费者善意分为四个维度,依次为:(1)文化/景观,如历史、艺术、建筑、自然、景观、食品、烹饪等,用5个题项进行测量;(2)音乐/娱乐,包括音乐、娱乐、电影等,用3个题项进行测量;(3)人民,包括人民的心态及生活方式、是否友好及可信赖等,用6个题项进行测量;(4)政治,主要反映消费者对该国政治体系及政府政策的态度,用3个题项进行测量。同时,他们也基于定义设置了两个直接测量消费者善意的题项②。这样就形成了包含19个题项的量表,并从善意的四个维度和一般善意的角度来测量消费者善意,较为全面。综上所述,本文将消费者善意的维度及测量汇总为表2。

| 维 度 数 | 划分 依据 | 维度名称 | 具体内容 | 测量 题项 | 量表 类型 | 研究对象 (消费者 所在国) | 目标对象 (善意国) | 研究方法 | 代表性 研究 |

| 二 维 | 影响 层次 | 宏观维度 | 生活方式、风光景致、文化传统和政治经济 | 无 | 无 | 奥地利 比利时 | 无 | 质性研究 | Oberecker等 (2008) |

| 微观维度 | 海外居住、出国旅游及联系 | 无 | |||||||

| 情感 强弱 | 共鸣 | “自发的或者自然而然的喜欢”,如愉悦、喜欢和共鸣 | 3个 | 新开发 | 奥地利 | 未指定某一特定 国家,而仅询问 消费者最喜 欢的国家 | 实证研究 (量表开发 阶段含质 性研究) | Oberecker和 Diamantopoulos (2011);Bernard和 Zarrouk-Karoui (2014)③ | |

| 依恋 | “具有凝聚力和区别于其他国家”的感觉,如着迷、依恋、喜爱和启发 | 4个 | |||||||

| 三 维 | 引致 因素 | 教育善意 | 教育质量、教育方式、人民受教育水平、教育机会 | 4个 | 新开发 | 泰国 | 美国 新加坡 | 实证研究 (量表开发 阶段含质 性研究) | Wongtada等 (2012) |

| 商业善意 | 世界商业领导者、企业竞争力、全球领导企业所在地 | 3个 | |||||||

| 人民善意 | 友好、讨人喜欢 | 2个 | |||||||

| 四 维 | 引致 因素 | 文化/景观 | 历史、艺术、建筑、自然、景观、食品和烹饪 | 5个 | 新开发 (另含两 个题项直 接测量一 般善意) | 挪威(量 表开发及 实证检验) 美国(量 表开发) | 法国 美国 | 实证研究 (量表开发 阶段含质 性研究) | Nes等(2014) |

| 音乐/娱乐 | 音乐、娱乐及电影等 | 3个 | |||||||

| 人民 | 人民的心态及生活方式、是否友好及可信赖 | 6个 | |||||||

| 政治 | 对该国政治体系及政府政策的态度 | 6个 |

③Bernard和Zarrouk-Karoui(2014)虽然采纳了Oberecker和Diamantopoulos(2011)的量表,但其研究是基于法国消费者展开的。

①消费者善意的维度通常为其主要引致因素,而其本身则通常反映消费者的情感或态度倾向。如与消费者善意相对的消费者敌意,最早也是运用最普遍的测量方法来测量的,就是既包含维度(通常为战争敌意和经济敌意)的测量题项,又包含消费者敌意本身的测量题项(如“我不喜欢某个国家”)(Klein等,1998;Klein,2002)。

②具体为:我喜欢法国/美国(I like France/the United States);我感觉自己喜欢法国/美国(I feel fondness for France/the United States)。

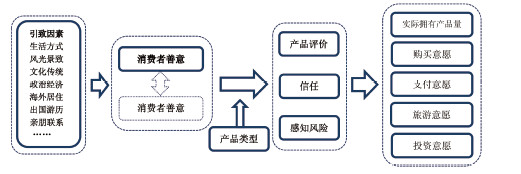

五、消费者善意的影响结果从消费者善意的定义可以看出,消费者一旦对某一特定国家产生了善意,其消费决策往往就会受到影响。购买意愿就是消费者决策的直接体现,因此,当前研究者对消费者善意影响结果的关注主要聚焦于消费者对来自相应国家的产品的购买意愿。这一研究主题无论是在质性研究还是实证研究中都受到颇多关注。如Oberecker等(2008)早在对消费者善意进行概念阐述及模型构建的质性研究中,就提出了消费者善意会正向影响消费者对来源于相应国家的产品的购买意愿这一命题。这一研究假设也在后续实证研究中得到验证。如基于奥地利消费者及挪威消费者的实证研究均表明,消费者善意能够显著正向影响消费者的购买意愿(Oberecker和Diamantopoulos,2011;Nes等,2014)。

消费者善意除了会正向影响消费者对来自相应国家的产品的购买意愿外,还会正向影响消费者的支付意愿(Bernard和Zarrouk-Karoui,2014),甚至会对消费者的产品实际拥有量产生影响(Nes等,2014)。此外,消费者善意还会正向影响消费者对相应国家的旅游意愿和投资意愿(Oberecker和Diamantopoulos,2011)。

值得注意的是,消费者善意不仅会直接影响消费者的购买决策,而且还往往通过影响消费者的心理认知而间接影响消费者的购买决策。如消费者善意可能会首先影响消费者对相应国家产品的评价,进而对其购买意愿产生影响(Nes等,2014)。尽管Oberecker等(2008)从理论层面认为消费者善意可能不会对产品评价产生显著影响,但之后的实证研究却表明消费者善意会对产品评价产生显著的正向影响(Wongtada等,2012;Nes等,2014),产品评价在消费者善意与购买意愿的作用关系中起着一定程度的中介作用。

除了影响消费者对相应国家产品的评价之外,消费者善意还会显著降低消费者对相应国家产品的感知风险,进而对消费者的购买意愿产生影响(Oberecker和Diamantopoulos,2011)。在消费者行为领域,感知风险通常指消费者在消费过程中所感知到的某种不确定性(Knight等,2007)。如果消费者对某一国家持有善意,那么消费者对该国产品的感知风险就可能显著下降(Oberecker等,2008)。而消费者善意之所以能够降低消费者的感知风险,是因为消费者善意能够增强消费者对相应国家及其产品的信任,从而降低消费者对购买该国产品的不确定性的感知,也即在消费者善意影响消费者感知风险的作用过程中,信任往往起着中介作用(Oberecker等,2008;Oberecker和Diamantopoulos,2011)。

此外,研究还表明,消费者善意对消费者购买相应国家产品的感知风险的影响程度还因产品类型的不同而不同,产品类型在消费者善意对感知风险的作用过程中起调节作用(Oberecker等,2008;Oberecker和Diamantopoulos,2011)。综合以上论述,消费者善意对相关变量的作用关系如图1所示。

|

| 图 1 消费者善意作用关系 |

为了更好地把握消费者善意研究的缘起和发展脉络,我们还需要对消费者善意与跨文化消费者行为研究中与之密切相关的构念进行比较分析。

(一)与消费者敌意的比较分析消费者善意是作为与消费者敌意相对的概念提出来的,因此有必要对两者进行辨析,厘清双方的共同及差异之处。

消费者敌意是指消费者基于国家之间曾经或正在发生的军事、政治或经济事件而对特定国家产生的厌恶之情(Klein等,1998;Ettenson和Klein,2005),并且这种厌恶之情会对消费者的购买行为产生影响(Klein等,1998;Klein,2002)。显然从定义可知,消费者善意和消费者敌意具有一定的共同之处,即两者均是针对特定国家的,且传达的均是消费者对该国的情感态度。但两者也存在明显的差异,消费者善意表达的是消费者对特定国家的喜爱之情,是一种正面的情感态度;而消费者敌意表达的则是消费者对特定国家的厌恶之情,是一种负面的情感态度。尤其需要注意的是,尽管两者存在前述的共同之处,但两者并不是一个构念的两极尽管有的研究将消费者善意和消费者敌意作为单一维度来进行测量,但其量表仅使用消费者敌意的题项,因而本质上测量的仅是消费者敌意(见Bandyopadhyay等,2011)。,而是两个相互独立的构念(Oberecker等,2008;Wongtada等,2012;Nes等,2014)。

从引致因素及维度来看,由于消费者敌意常以引致因素进行维度划分,且消费者敌意主要是基于国家层面曾经或正在发生的军事冲突或经济摩擦而产生的,因此研究者也通常将消费者敌意划分为战争敌意和经济敌意两个维度(Klein等,1998;Klein,2002),甚至也有研究者将战争敌意和经济敌意作为两个独立的构念来进行研究当然也有诸多研究将消费者敌意视为单维构念(如Klein和Ettenson,1999;Funk等,2010)。(Nijssen和Douglas,2004)。而在近期的研究中,研究者基于更为多元化的引致因素,如对特定国家的政治体系及政府政策持不同意见、对该国人民具有不好的印象等,在战争敌意和经济敌意之外,将政治敌意和人民敌意也视为消费者敌意的维度,由此形成了四维消费者敌意构念(Nes等,2012)。

可见,消费者善意和消费者敌意的引致因素有一些是共同的,如人民和政治。对特定国家人民的情感及对该国政治的态度,既可能引起某些消费者的善意,也可能引起另外一些消费者的敌意(Nes等,2012)。甚至单个消费者个体也可能基于不同的引致因素而对特定的国家持有复杂的情感,即既持有一定程度的善意,又持有一定程度的敌意。如消费者可能会在整体上喜欢一个国家,但对该国人民不具有好感(Wongtada等,2012),反之亦然。除了这些共同的引致因素外,消费者善意更多地来源于消费者个体层面的生活方式、风光领略和海外经历等,而消费者敌意则主要来源于国家层面的军事、经济和政治事件等(Riefler和Diamantopoulos,2007;Oberecker等,2008),可见消费者善意的引致因素偏向于微观,而消费者敌意的引致因素则偏向于宏观。可以说消费者善意的产生多基于人民个体,而消费者敌意的产生则多基于国家整体(Wongtada等,2012)。

(二)与来源国效应的比较分析除消费者敌意外,消费者善意与来源国效应也存在关联,因而有必要对两者进行比较。

来源国效应(country-of-origin)研究起先关注的是消费者如何评价来自特定国家产品的问题,也即消费者基于以往对该国产品的感知或者该国产品营销的优势及劣势所形成的对该国产品的整体判断(Roth和Romeo,1992)。换言之,来源国效应传达的是国家形象,即人们通常说的“某国制造”所传达给消费者的信息(Bilkey和Nes,1982)。因此,来源国往往作为消费者对某一国家产品的属性如质量进行感知的认知线索(Verlegh和Steenkamp,1999)。而除了产品质量感知外,来源国效应还涉及消费者对该国的情感、认同等(Verlegh和Steenkamp,1999)。由此可见,来源国效应与消费者善意在目标对象方面是一致的,即都是针对某一特定国家的。同时,两者都不同程度地传达了消费者对某一国家的情感,且这种情感都可能源于过去的旅游度假经历等(Botschen和Hemetsberger,1998;Oberecker等,2008)。

尽管如此,来源国效应与消费者善意的区别也是显而易见的。首先,两者的内涵及外延存在差异。消费者善意在内涵上传达的是消费者对某一国家的喜爱之情(Oberecker等,2008),因而其外延主要体现在消费者对该国的正面情感上;而来源国效应则主要传达消费者对某一国家的整体印象,尤其是对该国产品质量的整体判断(Roth和Romeo,1992),且这种整体判断既可能来源于过去经验的累积,也可能来自于消费者自身的情感和认知(Verlegh和Steenkamp,1999),因而既可能是正面的也可能是负面的,其外延显然较消费者善意更加宽泛和丰富。其次,两者在消费者身上的产生方式存在差异。消费者善意表达的是消费者主观上对某一国家的好感(Oberecker和Diamantopoulos,2011),是消费者主动发起的一种情感倾向;而来源国效应表达的则是某一国家及其产品在消费者心中的整体形象(Bilkey和Nes,1982),在其形成过程中消费者在某种程度上扮演的是信息接收者的角色。来源国效应概念在20世纪60年代便开始在消费者行为研究领域得到应用,现已受到研究者的普遍认可和接受,并被应用于不同的国家及文化背景(Verlegh和Steenkamp,1999);而消费者善意则于本世纪初才被引入消费者行为研究领域(Jaffe和Nebenzahl,2006),且仅在有限的国家及文化背景下得到应用,未来具有较大的研究拓展空间。

(三)与消费者民族中心主义的比较分析除了消费者敌意和来源国效应之外,消费者民族中心主义也与消费者善意在诸多方面存在联系与区别。

消费者民族中心主义(consumer ethnocentrism)反映了消费者对于购买外国制造的产品是否恰当的信念(Shimp和Sharma,1987),持有民族中心主义的消费者往往认为购买外国产品是一种不恰当甚至不爱国的行为(Sharma等,1995)。可见,消费者民族中心主义和消费者善意在一定程度上都传达出消费者对外国产品的态度和倾向,并且在消费者的跨国消费决策中起着重要作用(Klein,2002;Oberecker等,2008)。

然而,消费者民族中心主义与消费者善意也存在诸多差异。第一,两者在消费者的情感及态度倾向上是相对的。消费者善意传达的是消费者对其他国家的正面态度,而消费者民族中心主义传达的则是消费者对其他国家或产品的负面态度(Bandyopadhyay等,2011;Oberecker和Diamantopoulos,2011)。第二,两者在作用对象上存在差异。消费者善意的作用对象是特定国家,而消费者民族中心主义的作用对象则是一般外国,而非特定的国家(Rice和Wongtada,2007)。由此就可能导致两者的第三个差异,即对消费者行为的作用后果不同。由于消费者善意传达的是消费者对特定国家的正面感觉,而消费者民族中心主义传达的是消费者对一般外国及其产品的负面态度,因此消费者可能因民族中心主义而拒绝一般外国的产品,却仍然因为对特定国家的喜爱而购买该国的产品(Oberecker和Diamantopoulos,2011)。

七、未来研究展望由前文对消费者善意的研究综述可知,当前的研究者尽管对于消费者善意的概念界定基本持有一致意见,但由于这一概念相对较新,因此在其引致因素、维度划分、测量工具及对消费者心理认知和消费行为的影响等方面仍然存在诸多不同意见,未来的研究有必要对相关问题进行进一步的探讨。

首先,进一步厘清消费者善意的引致因素,以对其进行准确的维度划分,并开发出更具普适性的量表。由前面的文献梳理可知,消费者善意的引致因素多种多样。基于不同的标准对消费者善意引致因素类型的划分如此多样,说明当前研究者并未对消费者善意的引致因素及分类标准达成共识,进而使得普遍适用的量表难以形成。尽管Oberecker及其合作者最先正式提出了消费者善意构念,并进行了量表开发(Oberecker等,2008;Oberecker和Diamantopoulos,2011),但他们对消费者善意的维度划分和测量方法并未被后续研究者普遍采纳当然也有部分研究者采纳了Oberecker及其合作者(2011)的量表(Bernard和Zarrouk-Karoui,2014)。,如Nes等(2014)和Wongtada等(2012)尽管基本认可Oberecker等对消费者善意的界定,但均对消费者善意重新进行了维度划分,并各自开发出新的测量工具这一点与消费者敌意形成了鲜明对比。Klein等(1998)在其首创性研究中,不仅对消费者敌意进行了准确的定义,并且依据两个主要的消费者敌意引致因素——军事相关因素和经济相关因素,将消费者敌意划分为战争敌意和经济敌意两个维度,并开发了相应的量表。他们对消费者敌意的概念界定、维度划分及测量方法在后续研究中得到了广泛认可和运用,使得消费者敌意研究成为跨文化消费者行为研究的热点之一(Riefler和Diamantopoulos,2007;Harmeling等,2015)。。因此,未来的研究有必要以质性研究方法进一步厘清消费者善意的引致因素,对各引致因素的重要性(Oberecker和Diamantopoulos,2011)展开深入探讨,并以更加严谨的方法对消费者善意进行维度划分,进而开发出更具普适性的量表。

其次,将消费者善意应用于更加多元化的国家情境和文化背景,并进一步对消费者善意与消费者敌意的联系及区别展开探讨。前文对消费者善意与消费者敌意的比较,已经从定义、引致因素等方面对两者进行了辨析。然而,消费者敌意概念由于较之于消费者善意提出时间较早,因而已被应用于不同的国家情境及文化背景(Riefler和Diamantopoulos,2007;Leong等,2008),而消费者善意则由于提出时间较晚而仅被应用于有限的国家情境。因此,在未来的研究中,研究者可以借鉴消费者敌意的研究思路及方法,将消费者善意应用于更加多元化的国家情境和文化背景,以增强消费者善意概念在跨文化消费者行为研究中的适应性;并在此过程中进一步在概念和维度上对其与消费者敌意进行辨析,以更加深入地探讨两者的联系及区别。

最后,以更加开阔的视野、更加多元的方法以及更加丰富的研究思路进一步探索消费者善意的影响结果及作用机制。由前述内容可知,当前有关消费者善意影响后果的研究相对有限,有关消费者善意对消费者心理认知影响的探讨主要集中在信任、产品评价及感知风险等方面,而有关消费者善意对消费者行为决策影响的探讨则主要集中在购买意愿、支付意愿及旅游意愿等方面。在当前的跨文化消费者行为研究中,除了前面提到的消费者行为结果变量外,还有更多的可能会受到消费者善意影响的变量值得进一步探讨,如消费者负面口碑(Harmeling等,2015)、消费者创新(Steenkamp等,1999)等。因此,未来的研究不仅要发掘更多的消费者心理认知和行为决策变量,更要以实证研究的方法进一步探索消费者善意对这些变量的影响结果及作用机制。

| [1] | Bandyopadhyay S,Wongtada N and Rice G.Measuring the impact of inter-attitudinal conflict on consumer evaluations of foreign products[J].Journal of Consumer Marketing,2011,28(3):211-224. |

| [2] | Batra R and Holbrook M B.Developing a typology of affective responses to advertising[J].Psychology & Marketing,1990,7(1):11-25. |

| [3] | Bernard Y and Zarrouk-Karoui S.Reinforcing willingness to buy and to pay due to consumer affinity towards a foreign country[J].International Management Review,2014,10(2):57-67. |

| [4] | Bilkey W J and Nes E.Country-of-origin effects on product evaluations[J].Journal of International Business Studies,1982,13(1):89-100. |

| [5] | Botschen G and Hemetsberger A.Diagnosing means-end structures to determine the degree of potential marketing program standardization[J].Journal of Business Research,1998,42(2):151-159. |

| [6] | Cleveland M and Laroche M.Acculturation to the global consumer culture:Scale development and research paradigm[J].Journal of Business Research,2007,60(3):249-259. |

| [7] | Ettenson R and Klein J G.The fallout from French nuclear testing in the South Pacific:A longitudinal study of consumer boycotts[J].International Marketing Review,2005,22(2):199-224. |

| [8] | Funk C A,Arthurs J D,Treviño L J,et al.Consumer animosity in the global value chain:The effect of international production shifts on willingness to purchase hybrid products[J].Journal of International Business Studies,2010,41(4):639-651. |

| [9] | Harmeling C M,Magnusson P and Singh N.Beyond anger:A deeper look at consumer animosity[J].Journal of International Business Studies,2015,46(6):676-693. |

| [10] | Holbrook M B and Hirschman E C.The experiential aspects of consumption:Consumer fantasies,feelings,and fun[J].Journal of Consumer Research,1982,9(2):132-140. |

| [11] | Jaffe E D and Nebenzahl I D.National image & competitive advantage:The theory and practice of place branding[M].2nd ed.Copenhagen:Copenhagen Business School Press,2006. |

| [12] | Klein J G,Ettenson R and Morris M D.The animosity model of foreign product purchase:An empirical test in the People's Republic of China[J].Journal of Marketing,1998,62(1):89-100. |

| [13] | Klein J G and Ettenson R.Consumer animosity and consumer ethnocentrism:An analysis of unique antecedents[J].Journal of International Consumer Marketing,1999,11(4):5-24. |

| [14] | Klein J G.Us versus them,or us versus everyone?Delineating consumer aversion to foreign goods[J].Journal of International Business Studies,2002,33(2):345-363. |

| [15] | Knight J G,Holdsworth D K and Mather D W.Country-of-origin and choice of food imports:An in-depth study of European distribution channel gatekeepers[J].Journal of International Business Studies,2007,38(1):107-125. |

| [16] | Kupka B,Everett A M and Cathro V.Home alone and often unprepared-intercultural communication training for expatriated partners in German MNCs[J].The International Journal of Human Resource Management,2008,19(10):1765-1791. |

| [17] | Leong S M,Cote J A,Ang S H,et al.Understanding consumer animosity in an international crisis:Nature,antecedents,and consequences[J].Journal of International Business Studies,2008,39(6):996-1009. |

| [18] | Macchiette B and Roy A.Affinity marketing:What is it and how does it work?[J].Journal of Services Marketing,1992,6(3):47-57. |

| [19] | Nes E B,Yelkur R and Silkoset R.Exploring the animosity domain and the role of affect in a cross-national context[J].International Business Review,2012,21(5):751-765. |

| [20] | Nes E B,Yelkur R and Silkoset R.Consumer affinity for foreign countries:Construct development,buying behavior consequences and animosity contrasts[J].International Business Review,2014,23(4):774-784. |

| [21] | Nijssen E J and Douglas S P.Examining the animosity model in a country with a high level of foreign trade[J].International Journal of Research in Marketing,2004,21(1):23-38. |

| [22] | Oberecker E M,Riefler P and Diamantopoulos A.The consumer affinity construct:Conceptualization,qualitative investigation,and research agenda[J].Journal of International Marketing,2008,16(3):23-56. |

| [23] | Oberecker E M and Diamantopoulos A.Consumers' emotional bonds with foreign countries:Does consumer affinity affect behavioral intentions?[J].Journal of International Marketing,2011,19(2):45-72. |

| [24] | Rice G and Wongtada N.Conceptualizing inter-attitudinal conflict in consumer response to foreign brands[J].Journal of International Consumer Marketing,2007,20(1):51-65. |

| [25] | Riefler P and Diamantopoulos A.Consumer animosity:A literature review and a reconsideration of its measurement[J].International Marketing Review,2007,24(1):87-119. |

| [26] | Riefler P and Diamantopoulos A.Consumer cosmopolitanism:Review and replication of the CYMYC scale[J].Journal of Business Research,2009,62(4):407-419. |

| [27] | Riefler P,Diamantopoulos A and Siguaw J A.Cosmopolitan consumers as a target group for segmentation[J].Journal of International Business Studies,2012,43(3):285-305. |

| [28] | Roth M S and Romeo J B.Matching product category and country image perceptions:A framework for managing country-of-origin effects[J].Journal of International Business Studies,1992,23(3):477-497. |

| [29] | Saran A and Kalliny M.Cosmopolitanism:Concept and measurement[J].Journal of Global Marketing,2012,25(5):282-291. |

| [30] | Sharma S,Shimp T A and Shin J.Consumer ethnocentrism:A test of antecedents and moderators[J].Journal of the Academy of Marketing Science,1995,23(1):26-37. |

| [31] | Shimp T A and Sharma S.Consumer ethnocentrism:construction and validation of the CETSCALE[J].Journal of Marketing Research,1987,24(3):280-289. |

| [32] | Steenkamp J B E M,Hofstede F T and Wedel M.A cross-national investigation into the individual and national cultural antecedents of consumer innovativeness[J].Journal of Marketing,1999,63(2):55-69. |

| [33] | Swift J S.Cultural closeness as a facet of cultural affinity:A contribution to the theory of psychic distance[J].International Marketing Review,1999,16(3):182-201. |

| [34] | Verlegh P W J and Steenkamp J B E M.A review and meta-analysis of country-of-origin research[J].Journal of Economic Psychology,1999,20(5):521-546. |

| [35] | Wongtada N,Rice G and Bandyopadhyay S K.Developing and validating affinity:A new scale to measure consumer affinity toward foreign countries[J].Journal of International Consumer Marketing,2012,24(3):147-167. |

| [36] | 范孝雯,史冰,王海忠,何浏,柳武妹.消费者敌意对青少年国产品牌购买意愿的影响机制[J].营销科学学报,2013,9(3):96-105. |

| [37] | 郭功星,周星,涂红伟.消费者敌意研究脉络梳理及未来展望[J].外国经济与管理,2014,36(6):51-59. |

2016, Vol. 38

2016, Vol. 38