2. 清华大学 体育部,北京 100084

2. Department of Physical Education, Tsinghua University, Beijing 100084, China

体育社会学历经了半个多世纪的发展,丰富多彩的社会学理论对体育社会学研究的影响深刻且复杂,成为推动学科前进的主要动力[1]。约塞夫·马奎尔认为,体育社会学在过去近半个世纪中所取得的长足进步在很大程度上“归功于更多理论家们的大胆创新”[2]。多米尼克·马尔科姆运用埃利亚斯的构型社会学理论分析欧美体育社会学发展历程后认为,其学科的发展趋势是朝向社会学而非体育教育,尤其在理论运用方面对母学科的“模仿”更甚,从而寻求学科合法化和身份认同[3]。作为社会学的分支学科,功能主义、冲突理论、批判理论、女权主义与符号互动理论等社会理论在体育社会学研究中运用广泛[4]。相关研究对社会学理论在体育社会学研究中运用的描述较为抽象,难以具体了解究竟哪些社会学理论受到学科研究的关注并得到了何种程度的运用,而且国内外也无相关的研究。因此,本文拟通过对近年国际体育社会学同行评议期刊公开发表的论文及其引文的分析,比较欧美体育社会学研究中社会学理论的运用趋势以及相关社会学理论在研究中的运用情况,为追踪国际体育社会学研究热点和学科前沿提供参考。

1 研究样本与方法 1.1 研究样本以“汤姆森科技信息集团”1997 年创建的具有国际影响力的学术信息数据平台“Web of Science”中的SSCI数据库收录的3种国际体育社会学同行评议的专业期刊,即《国际体育社会学评论》(International Review for the Sociology of Sport,以下简称IRSS)、《体育社会学杂志》(Sociology of Sport Journal,以下简称SSJ)、《体育与社会问题杂志》(Journal of Sport & Social Issues,以下简称JSSI)发表的论文为研究样本,在数据库中对上述3种刊物进行检索,获得文献类型为“文章(Article)”即包含完整的标题、摘要、关键词、正文和参考文献等信息的文章共计787篇,其中第一作者为北美的样本404篇,欧洲的样本279篇,澳大利亚、日本、新西兰等非欧美国家、地区(简称“其他地区”)的文章样本104篇(检索日期为2014年12月)。由于体育社会学研究以欧美地区的作者为主,本研究仅对欧美国家的相关研究进行分析。同时,最早被收录在该数据库中的期刊SSJ的时间为1997年,故本文所选取的样本总体时间跨度为18年。

1.2 研究方法 1.2.1 文献计量法文献计量法是综合运用数学以及统计学的方法,应用于图书情报服务领域。本文运用Citespace3.8以及文献题录信息统计分析工具SATI对相关数据进行处理,前者在我国体育科学研究中得到较多应用[5]。根据本文的研究需要仅仅使用该软件分析过程中统计出的相关数据(如被引频数和网络中心性等),而不展示具体的可视化图谱。软件SATI是我国学者利用C#编程技术,基于.NET平台设计开发的文献题录信息统计分析工具[6]。本文综合上述软件分析结果,系统考察欧美体育社会学研究中社会学理论运用的基本特征。

1.2.2 内容分析法内容分析法是通过对文本内容运用客观、系统地进行定量和定性结合的描述[7]。在参阅大量专业文献资料的基础上建构“欧美体育社会学理论运用编码表”,计算编码表的“霍尔斯蒂系数”[8]对本文的编码工作进行信度检验,经计算该系数为0.83,表明编码工作具有较好的信度。通过咨询相关专家,均认为编码具有较好的研究效度。同时,按照样本论文的第一作者所在地理位置分为欧洲、北美和其他地区,进而对欧美体育社会学研究中样本论文中所运用的理论及其研究议题进行比较分析[9]。

2 结果与分析 2.1 欧美体育社会学研究中社会学理论的运用趋势及引文特征通过对所选样本的内容分析,统计研究中明确使用某种社会学理论或者社会学相关学术概念的文章频数,发现共计457篇文章应用了相关学术理论或概念,占总样本数的59.1%,其中来自欧洲139篇,北美251篇,分别占各地区样本总数的49.8%、62.1%,在社会学理论及其相关学术概念的运用上,北美学者总体上高于欧洲学者。

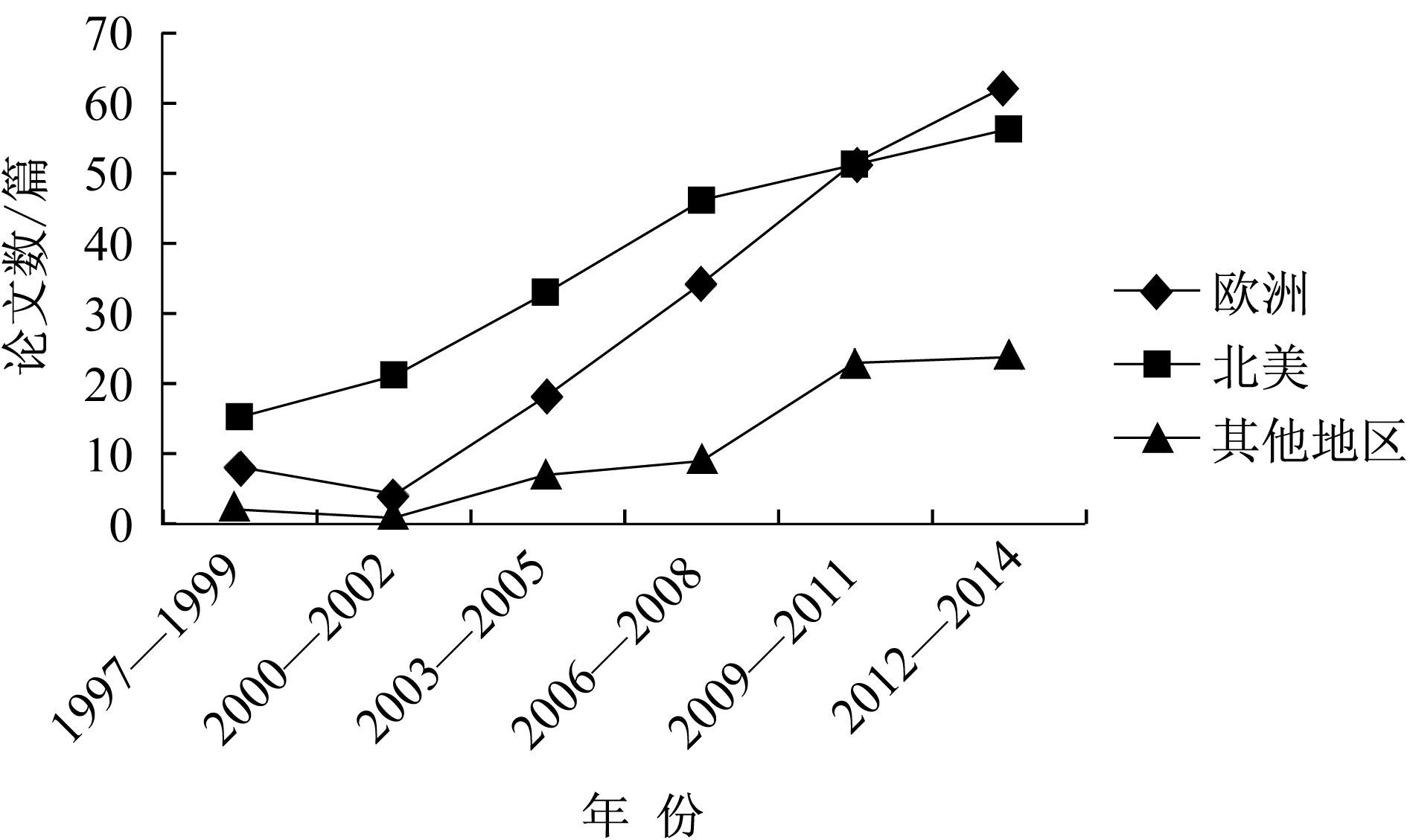

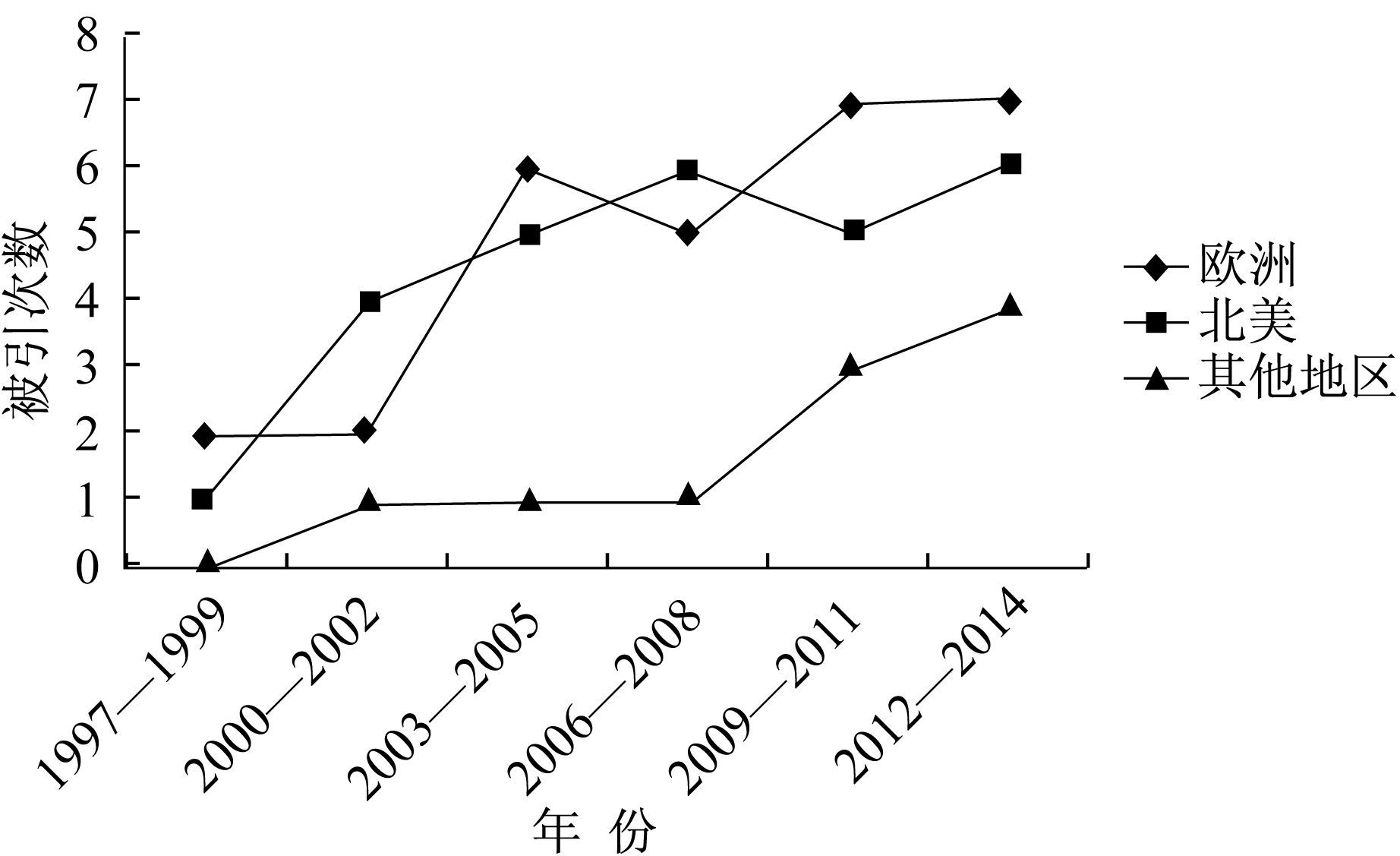

对所选样本运用社会学理论的趋势进行分析,结果如图 1所示,欧美体育社会学对社会学理论和概念运用均呈渐增的趋势,尤其是欧洲从2002年后运用社会学理论的文章数量直线上升,其中2012—2014年,相关论文数达到62篇,超过北美的56篇,表明虽然在总数上欧洲体育社会学研究论文相对较少,但在理论运用方面增长趋势明显。

|

图 1 欧美体育社会学的社会学理论运用趋势 Figure 1 The tendency of sociology theory applicationin Europe and North America |

在具体的社会学理论和概念的运用上,布迪厄的实践理论、埃利亚斯构型社会学理论、福柯的知识考古社会学理论、葛兰西文化霸权理论、康奈尔男性气概理论、马克思阶级理论、女权主义理论、社会冲突理论、社会分层理论、批判理论、种族主义理论、日常社会学理论、社会网理论、文化消费理论、情感社会学理论、后结构主义理论、新自由主义理论、社会运动理论等共计315个理论概念得到不同程度的应用,几乎涵盖社会学领域所有的理论及其相关的学术概念。

专著是专门性的学术论著,是学者学术思想和学术理论的体现。对所选样本的引文进行计量分析,欧美体育社会学研究中高被引专著如表 1所示,其中社会学家布迪厄的《区隔》、康奈尔的《男性气概》和体育社会学家哈格里夫斯的《竞技的女性》均受到较多引用。

| 表 1 欧美体育社会学高被引论著一览 Table 1 High cited books in the articles of sociology of sport from Europe and North America |

欧美体育社会学研究中高被引或高中性的著作也存在差异,例如,欧洲对布迪厄的引用除了《区隔》一书之外,还要2部重要论著——《实践理论纲要》《实践的逻辑》引用较多。在北美的相关研究中,社会学家福柯的专著《规训与惩罚:监狱的诞生》受到较多的引用,女权主义理论家波尔多的《难以承受之重:女权主义、西方文化与身体》以及巴特勒的《性别问题、女权主义理论与精神分析的话语》也有相对较多引用,其他大部分高被引著作均来自体育社会学领域中关于性别和种族的研究,所涉及的议题均为西方社会学研究中的重要问题。

作者共被引是指2个作者共同被其他文献引用的现象,可以发现学科领域的重要研究者,相关统计结果如表 2所示。在欧美体育社会学研究中,重要作者主要来自于社会学和体育社会学2个领域,其中社会学领域中布迪厄、福柯,体育社会学领域中的马奎尔均为欧美体育社会学研究引文中的重要作者。欧美在重要作者上也存在一定的差异,例如在欧洲,社会学研究领域中的康奈尔、埃利亚斯、吉登斯等对欧洲体育社会学研究有着重要影响,而北美引用的社会学领域的相关作者不多,且对来自体育社会学领域学者研究成果的引用程度也不尽相同。

| 表 2 欧美体育社会学研究中高被引与高中心性作者一览 Table 2 High cited authors and authors with high centralityin the articles of sociology of sport from Europe and North America |

通过上述分析表明,社会学理论在欧美体育社会学研究中得到了广泛应用,并呈现出稳定增长的趋势。其中,布迪厄、福柯、埃利亚斯、康奈尔和吉登斯等著名的社会学家及其理论受到较高的关注;北美体育社会学研究中女权主义理论的运用相对较多。

2.2 欧美体育社会学研究中社会学理论的具体运用 2.2.1 对布迪厄实践理论的运用布迪厄作为哈贝马斯、吉登斯齐名的当代欧洲社会学界的3大代表人物之一,其理论主要是以“惯习”“场域”等核心概念构建的知识体系。布迪厄运用社会网络(关系)的思维方法,将两者及其相关承载体有机地联系在一起,并联系社会资本的不同形式进行深入探讨,将研究对象置于关系性思维之下,从而形成独特的实践理论[10]。在众多社会学家中,布迪厄是为数不多表现出对体育浓厚研究兴趣的社会学家(根据马尔科姆的研究,目前在权威社会学理论家中仅有3人明确讨论过体育,分别是鲍德里亚、布迪厄和埃利亚斯[3]),在他最重要的专著《区隔》中就体现了对体育实践的关注[11]。他还发表了系列体育专题论文,例如《体育与社会阶层》《体育社会学大纲》以及一篇关于体育经济研究的法语论文《体育在社会中的展现》。虽然布迪厄将体育描述为“一个较小的社会学主题”,并解释自己的体育研究兴趣具有“策略的”和“机会主义者的”性质,其目的是“揭示‘实践感’的逻辑”[12],但他对体育社会学理论的发展具有极其重要的贡献,使体育作为“严肃的”社会学研究对象而被认可[3]。

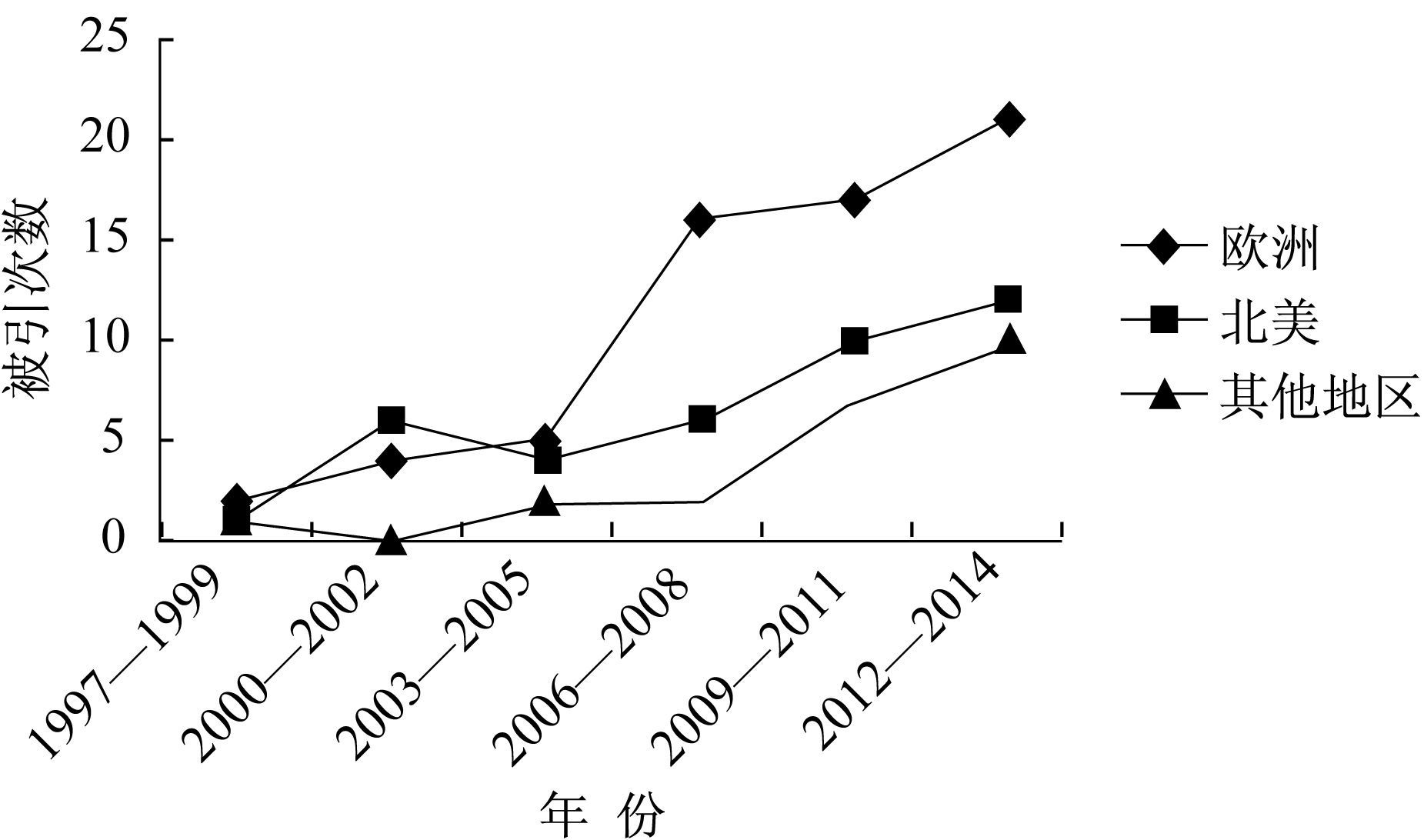

当前欧美体育社会学研究对布迪厄著作的引用相对较多,如前文所述,被引最多的是著作《区隔》(58次),其后依次是《实践理论大纲》(16次)、《实践的逻辑》(16次)、《反思社会学导引》(16次)、《实践理性:论行动的理论》(10次)、《另类话语:朝向反思社会学》(9次)、《父权》(6次)、《巴斯卡式的沉思》(5次)等,被较多引用的论文如《体育与社会阶层》(16次)、《资本的形式》(15次)、《体育社会学大纲》(7次)等。欧美体育社会学研究对布迪厄学术成果的引用趋势如图 2所示。从图 2可以看出,欧美体育社会学研究对其理论的运用均呈上升趋势,其中欧洲体育社会学研究者相对更多地关注布迪厄的理论。

|

图 2 欧美体育社会学研究运用布迪厄理论的趋势 Figure 2 The tendency of citing the Bourdieu’s theory in the articles of sociology of sport in Europe and North America |

欧洲的研究对于布迪厄理论实践理论的运用体现在以下几个方面:① 体育组织研究方面。主要运用“惯习”和“资本”理论为探讨意大利黑手党和“利比里亚体育组织(Libia Sport)”之间的冲突和社会运动“提供了新视角”[13]。布迪厄的社会学理论还为批判性地分析社会结构提供了有力的工具,还为深入剖析国际奥运会和残奥会之间的互动过程中存在多种形式的资本及其复杂性争论[14]提供了理论上的分析框架。② 对家庭体育的研究。将家庭视为形成“惯习”的重要“场域”,家庭是具有特殊标准的文化再生产场所,青少年在家庭中通过各种互动,参与不同的身体活动从而获得特殊的“惯习”,影响其“品味(taste)”的建构[15],而父母与孩子在参与体育运动过程中树立特定的目标并实践特殊的体育策略受到家庭的历史以及家庭成员关系影响[16]。③ 关于体育与性别关系的研究。梅尼森解释了法国女子足球和女子拳击中如何动员个人社会资本不同形式[17],肖赫和奥尔利用布迪厄的“惯习”和“场域”理论考察权力结构如何影响《瑞士每日新闻》女性体育记者的工作经验和日常生活[18]。④ 对大型体育赛事的研究。朱莉安诺帝与克拉瑟受布迪厄“场域”理论的启发,提出“安全场域(safe field)”的概念,表征特殊的与安全相关的社会空间,并考察了奥运会的“反恐”过程中安全社会空间的若干问题[19]。布迪厄的“惯习”理论还对解释人们参与不同体育项目从而进行社会阶层再生产现象的研究产生影响,例如英国学者运用“惯习”理论研究苏格兰登山运动,认为从1920年到1960年期间的变迁是不同社会阶层的体育“惯习”改变的结果[20]。欧洲体育社会学研究中对布迪厄理论的运用还涉及传媒、越轨行为、特殊群体以及公民社会、体育政策、肥胖问题、社会阶层、教练员、运动员发展等相关问题。

北美体育社会学研究同样涉及上述相关理论及其概念的运用,其研究涉及人们如何通过不同“场域”的体育实践获得不同的惯习和社会资本,例如美国学者研究游泳俱乐部的加入对会员资格的区隔和限制[21]。19和20世纪初高尔夫俱乐部对礼仪规则的改变、进入门槛的设置等使这些体育俱乐部成为中产阶级地位和个性、特殊“惯习”再生产的场所[22]。而且美国中上层阶级的父母让孩子通过塑造其体育运动经验形成特殊的“惯习”和社会资本,从而再生产阶级和社会优势地位[23]。一些美国人还喜爱参与“引人入胜”的冒险跑运动,其主要是因为该项运动的“场域”被定义为体育参与的合法形式并建构了参与者具体的社会资本和声望来源[24]。

欧美体育社会学大量运用布迪厄实践理论,如场域、惯习、资本等概念框架考察体育与身体活动的相关议题,其中欧洲研究议题更为广泛、深入。尽管布迪厄的理论对体育社会学发展的贡献可能“被学科内部的研究者夸大”[3],但他的相关理论受到体育社会学研究者的高度关注,并为解释体育社会现象提供重要的启示和理论工具,从而帮助人们更好地认识体育运动中的相关社会现象,以及理解社会互动中个体、群体和组织制度之间的体育实践问题。

2.2.2 对福柯“知识考古”社会学的运用福柯是法国著名的社会思想家、哲学家和社会学家,其研究涉及科学史、文学评论、批评理论、批评教育学和知识社会学等诸多领域,具有广泛的学术影响力,主要代表作有《性史》(4卷本)、《知识考古学》《精神病与人格》《古典时代疯狂史》《疯癫与文明》《临床医学的诞生》《规训与惩罚》。福柯认为,主体并不是自然地存在,不同的历史时期,主体所存在的不同形态,是“话语(discourse)”和“权力(power)”关系、“统治技术(technologies of domination)”和“自我技术(technologies of the self)”在社会生活实践中形成“监督(supervision)”和“规训(discipline)”,并产生特定的社会后果,而非先验的社会结构[25]。身体作为物质的载体,表达权力的社会意义,是“社会性的身体”而非自然的、生理性的;而且在具体情景中“技术”成为对人身体的控制权力,通过“生物权力(bio-power)”这一独特的理论思维使用一些创新的概念诸如“半机械人”“半生物人”,描述现代科技知识对社会个体身体的控制[26]。

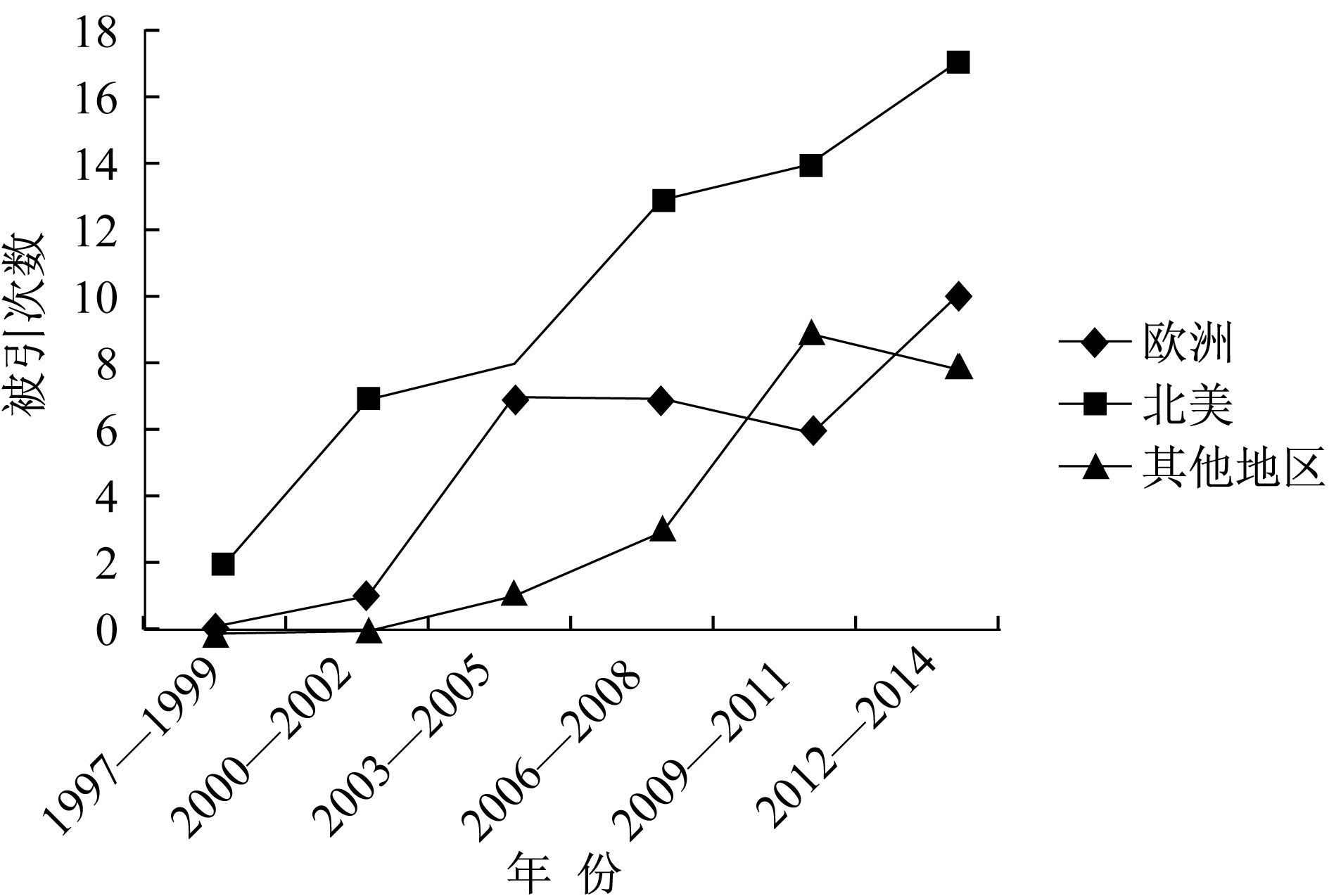

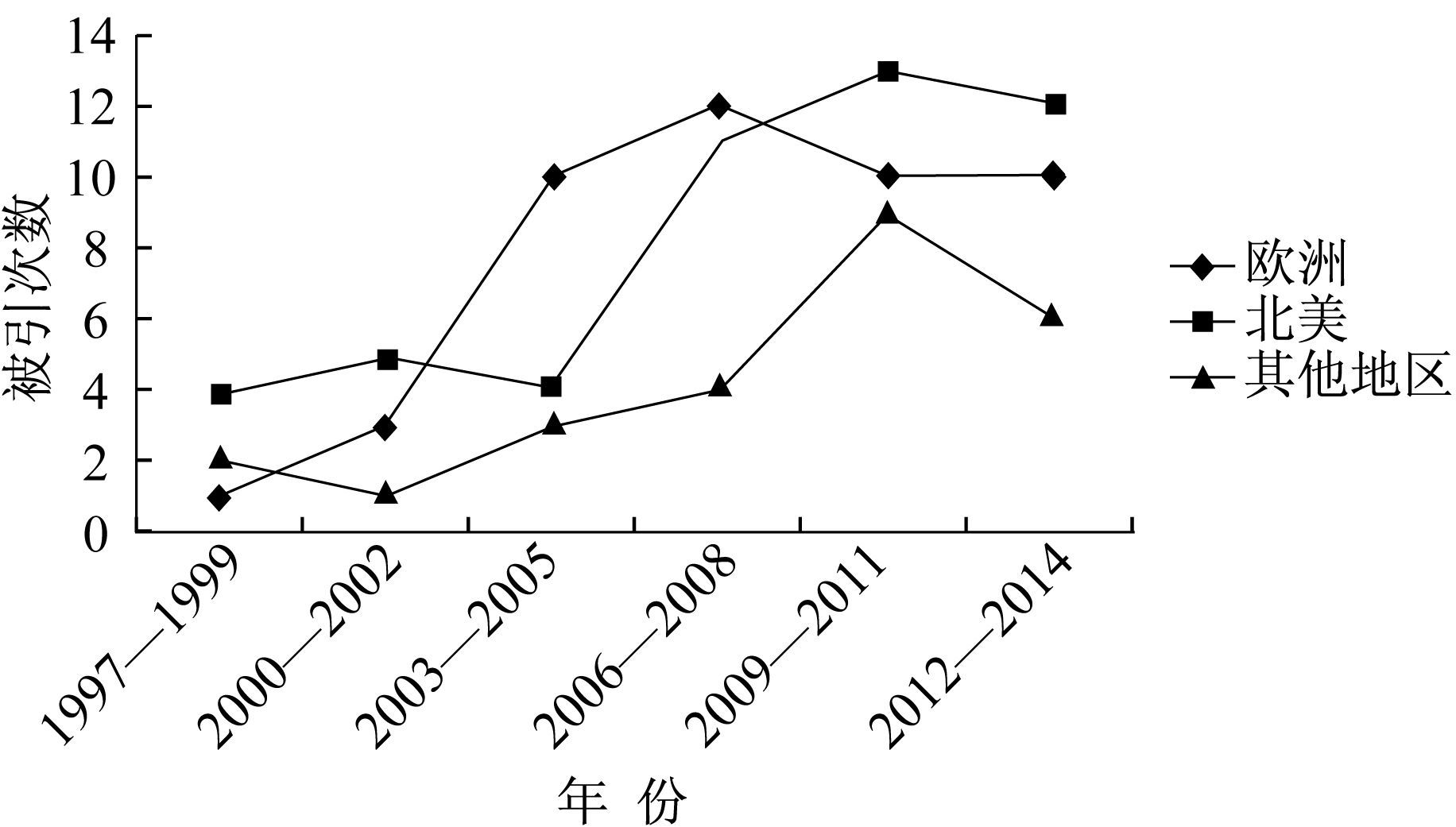

虽然福柯的研究中均未明确以体育为对象,但由于他的理论与身体相关知识的影响力,使得不少研究者运用其理论透视体育中身体与权力之间的联系及体育与其他权力网络之间的联系等问题,更有学者把涉及后结构主义的体育社会学研究描述成为福柯主义学说。在本文所考察的欧美体育社会学研究论文中,对福柯理论的运用主要出自以下著作:《规训与惩罚》(48次),《性史:导论》(45次),《权力与知识》(21次),《自我的技术》(20次),《知识考古学》(14次)等。学术论文包括《主体与权力》(13次)、《作为自由实践的自我关怀的伦理》(6次)等。对福柯理论的运用趋势如图 3所示,随时间均呈现出渐增的趋势,尤其是北美体育社会学的研究对福柯理论的引用相对较多。

|

图 3 欧美体育社会学研究运用福柯理论的趋势 Figure 3 The tendency of citing the Foucault’s theory in the articles of sociology of sport in Europe and North America |

通过内容分析发现,欧美体育社会学的研究运用福柯的“监督”“规训”“统治技术”和“自我技术”等相关理论,其研究主题涉及体育中的权力、身体文化、性别问题。

在欧洲方面,在学者研究荷兰不同种族的拳击手以及女性加入拳击俱乐部,拳击教练员使用“规训”建立正式和非正式的具有拳击技术本质的权力关系,并“规训”的理念运用于身体训练之中,将其标准化从而促进或限制权力的多样性发展[27]。在福柯的“规训”和“自我技术”的理论视角下,女子艺术体操的经历具有多样性,艺术体操运动员运动技能的熟练只能是一个“形成身体规训的广泛而复杂的过程”[28]。福柯“自我的技术”的理念实质上是将“自我”重新概念化,以这一视角考察商业健身活动如瑜伽、普拉提等项目的参与行为,以发现女性身体占主导地位的“话语”逐渐被商业运作而发生改变的现象[29]。也有学者认为,比赛中运动员不是“规训”的盲从者,他们能够在特殊环境下进行批判性反思并产生各种对规则的抵制行动,与“自我技术”共同作用于运动员的“日常生活之中”[30]。此外,福柯的“权力技术(technology of power)”概念可被理解为“统治的艺术”或“微观权力内在的理性化”,在精英田径运动中,运动员处于严格的“规训的系统(disciplinary system)”之下,对使用兴奋剂具有个人责任,但各种监管和惩罚措施常常失败,因此反兴奋剂组织主张“运动员为其自己的行为负责”[31]。

北美学者运用福柯的理论主要探讨性别问题,认为福柯对权力的分析可有效解释作为与非人造自然中的休闲方式——女性滑雪运动中如何产生权力,其运行方式“不仅是自下而上,也是自上而下”,从而使滑雪胜地被建构成具有雄性特征空间并塑造了性别不平等的权力关系[32]。在高水平女子长跑方面,有研究认为,运动员的身体受到各种“毋庸置疑”的社会“话语”的严格“规训”,从而促进了中产阶级的再生产[33]。在对女性参与橄榄球运动的探讨中,学者运用福柯理论研究认为,被规训的女性橄榄球运动员的身体则呈现“多样且复杂方式”,虽然她们坚决抵制女性气质的“规训”,但愿意参与竞技体育并接受各种规范的限制,因此“她们的身体是由多个具有争议的话语和规训过程塑造而成”[34]。此外,辛登受福柯《规训和惩罚》的启发,认为“情感的技术”在精英体育中运行并使运动员情感表达同质化,其结果使运动员思想和情感产生分裂,由此可能导致训练和比赛中运动员情感潜在的压抑[35]。

近年来,北美传媒建构的“肥胖流行病”极大地影响了身体文化的发展传播,体育与肥胖的研究成果不断涌现,其中有学者认为福柯“生物权力”可以更加直接地分析与身体相关的知识和权力的关系,其监督集中在身体之上,从而导致“肥胖诊所” 的主要目标是对“违规的身体成分(即脂肪)”进行监管和规训[36]。甚至还有学者运用福柯的理论研究跑步者行为,认为克莱茨德尔跑步者和他们的身体被视为“不被接受的肥胖”和“不守规训的方式”,身体的“大(big)”或“肥(fat)”使他们身体被建构为“既是受到控制的场所也是抵制的场所”[37]。现代社会儿童越来越被认为是肥胖的高危人群,容易形成久坐不动的生活方式。加拿大学者认为福柯“治理术”可以为加拿大社会干预儿童身体活动和肥胖流行病的政策话语和社会实践提供理论框架[38]。

福柯理论为欧美体育社会学深入解释现代体育中权力相关问题提供了重要的理论框架,有助于人们把握体育制度、社会个体和组织在维持社会秩序中的相互关系,有助于对个体在参与体育中的角色及其自主性的理解。身体文化和性别问题受到欧美体育社会学尤其是北美学界的关注,而福柯的理论在身体文化和性别问题的认识上具有极强的解释潜力,对欧美体育社会学研究也更具意义。

2.2.3 对埃利亚斯构型社会学的运用埃利亚斯是当代西方社会学界最有影响力的思想家之一,他的研究领域十分广泛,是“20世纪百科全书式的人物”。埃利亚斯的理论紧密围绕着3大主题即文明、权力和知识展开,其中对于知识的研究是组成“构型社会学”的重要组成部分。他早期对文明进程的讨论中就充满着“过程”的研究色彩,通过历史与现实、社会与个体的研究,不断发展“构型”理论,认为构型是“彼此相互依赖的个人之间形成的网络结构,而网络中的权力始终处于动态的非均衡状态”,社会生活是一种“盲目的社会过程(blind social process)”[39]。

埃利亚斯作为体育社会学的奠基人之一,在学科发展的初级阶段,为提升体育社会学的地位作出了巨大贡献,“埃里亚斯对体育实证性研究的理论指导具有极其重要的帮助”[2]。他的许多著作涉及体育问题,例如在1939年出版的《文明的进程》中就指出竞技体育构成了当代社会发展的重要图景,随后的相关研究运用体育解释“游戏模型”理论,提出处于复杂社会中人们对休闲的需求具有何种特征、满足这些需求的休闲运动有何特点等重要命题均是文明进程理论中的理论问题。他的关于体育的诸多研究成果集中于1960年代和1970年代早期,其中发表在《英国社会学杂志》上的《体育群体动力学:足球运动的特殊启示》一文是他研究体育问题的标志。如布迪厄一样,埃里亚斯被认为是“与众不同的主流社会学家”,并认为自己使体育成为严肃的学术研究对象“提供了一点帮助”[40],他还是唯一宣称自己对体育社会学领域具有重大贡献的社会学家,认同自己是“体育社会学的奠基者”[41]。对于体育社会学的研究及其视野的拓展而言,他的理论更具有方法论的意义。在探讨埃利亚斯为什么对体育具有浓厚的兴趣,他的合作者邓宁认为,由于他极力抵制身体与心理、工作与休闲之间的二元对立,所以将自己的兴趣转向体育并挖掘体育的潜在价值[42]。

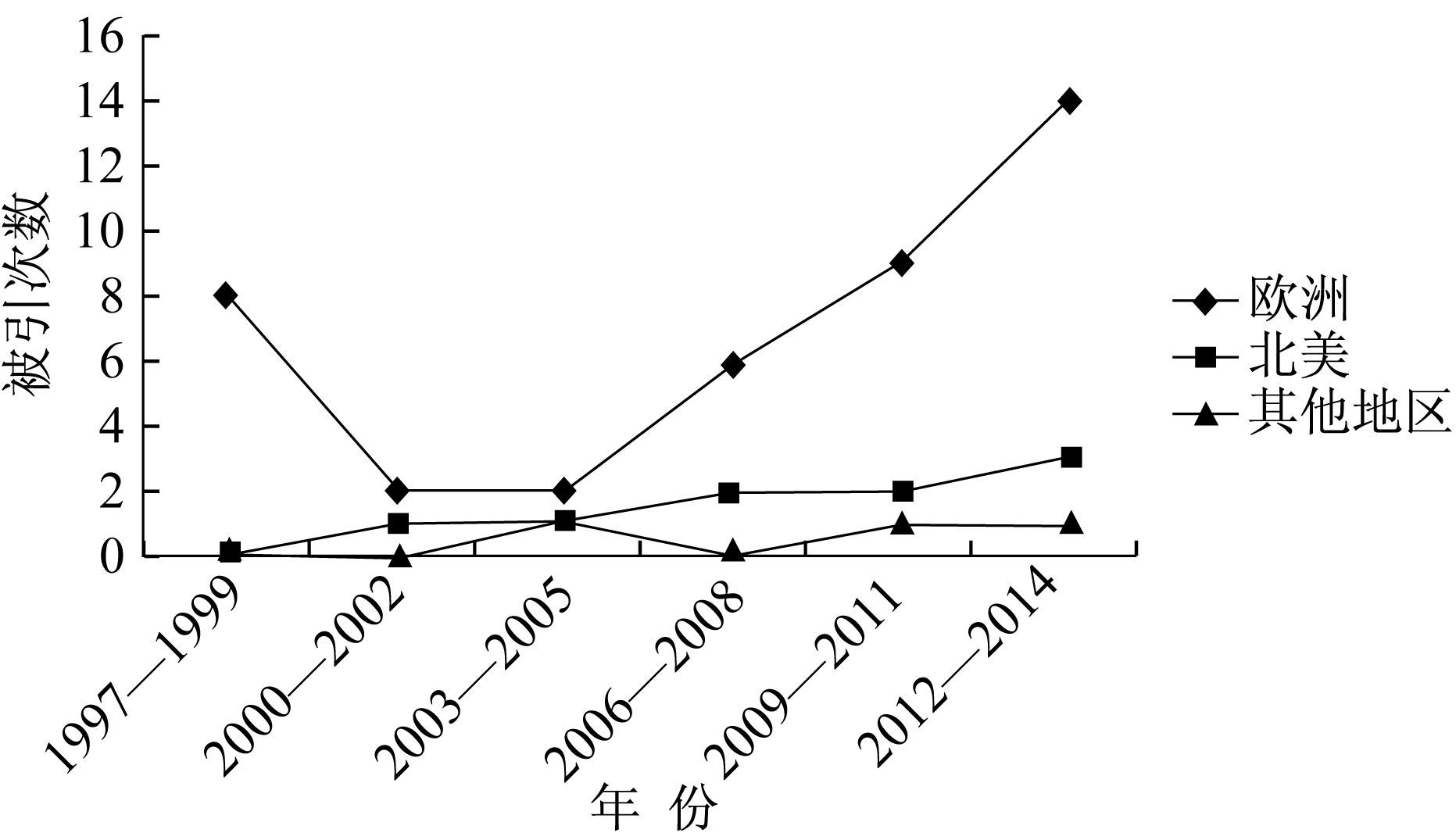

在选取的样本论文中,大量引用了埃利亚斯的相关理论,其中《追求激情》(20次)、《文明的进程》(16次)、《什么是社会学——社会学的基本问题》(13次)、《制度化与局外人关系》(13次)等。对埃利亚斯相关理论的运用趋势如图 4所示,从中可以明显地看出欧洲体育社会学研究中对埃利亚斯的引用频次远远高于北美。

|

图 4 欧美体育社会学研究运用埃利亚斯理论的趋势 Figure 4 The tendency of citing the Elias’s theory in the articlesof sociology of sport in Europe and North America |

通过内容分析发现,在所选取的样本中共有22篇论文直接使用了埃利亚斯的理论作为研究的理论视角,其中欧洲的研究20篇,研究的主题涉及性别、种族和移民、体育传媒等。在性别研究方面,马奎尔和曼斯菲尔德运用埃利亚斯“外局群体”“构型中理性的权力”“文明化的身体”等概念,认为女性健美操参与者的身体理性化管理社会约束和个人自我控制相结合的方式是理想的方式,“锻炼——使身体成为美丽的复合物”这一口号强化了女性气质的准则[43]。威利迦与弗林运用埃利亚斯文明进程理论中的权力不平等和冲突理论及“制度化与局外人关系理论”,研究女子骑马运动员“局外人的构型”,认为女运动员在英国赛马运动中保持“局外人”的身份与根深蒂固的性别刻板印象相关[44]。还有学者研究搏击体育中女性参与问题,认为搏击体育中女性参与者的动机在某种程度上是在“追求兴奋”,而且“身体的文明化”这一概念可以解释与搏击体育相关的性别经验与身体符号[45]。埃利亚斯的构型理论还为种族和移民问题的研究提供新的视角,马尔科姆以埃利亚斯的“制度化局外人关系”理论视角,探讨了板球运动中的种族“堆叠”现象[46]。还有学者运用构型理论中关于社会网络的观点,解释体育移民在社会网络中的决策空间,认为相关行动者的社会地位和社会关系向着积极或消极方向发展主要是“基于自身策略选择”而非其他[47]。在加拿大运动员移民的研究中,研究者运用构型理论中关于社会网络的视角发现,移民到英国精英冰球联盟的运动员以互惠为目的,也受到一系列非正式的、相互依赖的社会关系网络的影响[48]。关于体育传媒、体育组织与体育大型赛事方面的研究,李与马奎尔从构型社会学的角度研究韩国媒体报道2004年雅典奥运会的全球与国家之间的联系和在全球化背景下韩国国家的政治认同[49],以及英国的纸质传媒和电视中与该届奥运会相关的广告类型、频率和内容变化背后的动力[50]。拉克也使用该理论框架考察当代英国草地网球协会的人才培养政策以及其消除网球俱乐部中存在社会排斥的措施[51-52]。在对体育俱乐部的医患关系研究中,埃利亚斯的“知识社会学”理论为研究提供了分析框架,临床医生通过各种策略保护他们的专业地位,从而获得与其他人的相互依赖性[53]。

北美的研究中运用埃利亚斯理论相对较少,主要涉及体育传媒研究。例如,斯腾佩尔认为,构型理论设定了战争和男权主义体育运动之间的联系,体现在大多数类似战斗的体育运动如足球中,而电视转播中的这类体育运动虽然是“模拟休闲(Mimetic Leisure)”,但是对暴力的模拟[54]。阿特金斯也使用这种暴力“模拟”的视角,讨论了北美电视栏目中职业摔跤节目从一个小的娱乐性体育项目发展成为具有强有力媒体“复合物”的过程,认为其通过人为的和极度暴力的体育比赛使观众产生激情,并吸引每周5 000万人次的关注,这种文化吸引力主要来自暴力表演,为观众再现“竞技”和“激情”[55]。

与北美相比,欧洲体育社会学研究中对埃利亚斯构型社会学理论的运用相对广泛,涉及体育与性别、种族、传媒等相关问题,并涌现出以拉夫堡大学的马奎尔和马尔科姆为代表的具有构型社会学理论特色的体育社会学者和研究成果,这些学者均在埃利亚斯、邓宁等曾工作过的英国莱斯特大学获得社会学博士学位。当前,体育社会学研究中以构型社会学为理论框架的研究引人注目,并逐步形成了体育社会学的“莱斯特学派”。

2.2.4 对吉登斯结构化理论的运用吉登斯是当代英国著名的社会学家、欧洲社会思想界大师级学者之一,于1938年出生于英国艾迪蒙特,18岁考入赫尔大学,大学毕业后进入伦敦政治经济学院攻读硕士学位[56],随后进入莱斯特大学社会学系任职(埃利亚斯正在该系任教)。1966年吉登斯去北美工作,1969年他返回英国受聘于剑桥大学,现为剑桥大学教授。吉登斯在莱斯特大学社会学系任教期间,受埃利亚斯关于体育运动与社会生活研究的影响,开始关注运动与休闲问题,于1964年在《社会学评论》上发表了《关于玩与休闲的概念》一文,之后他的研究则更多关注阶级、权力和社会结构理论。

吉登斯的结构化理论主要反对传统理论中二元对立思维方式,以社会结构为研究对象,认为社会结构是在特定时空下社会生产和再生产过程中不断卷入各种规则和资源的过程,而这种“社会结构”的建构者同时又是使其行动“得以可能的桥梁和中介”,从而具有“结构二重性”,因此结构化理论可以用来解决“社会学方法论中二元论问题”和解释“社会转型过程中所产生的现代性与自我认同问题”[57]。吉登斯在后期的研究中还使用“现代性”“自反性”“风险化社会”“全球化”和“自我身份”“生活方式”等概念进一步发展了其结构化理论。在体育社会学研究中,该理论常常用来探讨体育与休闲的关系、体育现代化和全体化问题,以及影响体育和休闲的各种社会因素。虽然结构化理论运用于体育社会学的“研究尚未形成主流”,但他的思想为研究社会组织结构中与体育相关的生活方式和自反性以及体育全球化问题“提供了理论视角”[58]。

在本文选取的样本中,欧美体育社会学研究中对吉登斯的结构化理论的运用,主要体现在吉登斯的以下著作中,如《现代性自我认同》(14次)、《社会的构成》(9次)、《第三条道路:社会民主主义的复兴》(5次)、《社会理论中的核心问题》(4次)等。其理论的运用趋势如图 5所示,从图 5可以看出欧美体育社会学的研究对吉登斯结构化理论的运用数量均呈增长态势。

|

图 5 欧美体育社会学研究运用吉登斯理论的趋势 Figure 5 The tendency of citing the Giddens’s theory in the articles of sociology of sport in Europe and North America |

通过对样本的内容分析发现,欧洲体育社会学研究中直接运用吉登斯的相关理论所做的研究涉及体育全球化、体育与社会结构等问题。例如,欧洲的默克尔利用吉登斯的结构化理论考察全球化对朝鲜体育和体育文化的影响,认为吉登斯将全球化定义为世界范围内社会关系的强化。这种关系将彼此相距遥远的地域联系起来,即此地所发生的事件可能是由遥远的异地事件而引起,反之亦然;因此,全球化使得人们社会生活的时空发生了巨变,不管是否具有政治还是经济的特征,均能够直接而迅速地影响人们的生活和行动,个人的决定和行动又往往是全球性的。在这一视角之下,体育运动的全球化对世界各国产生重要的影响,尤其是北朝鲜尤为突出。虽然自1953年朝鲜战争结束以来朝鲜与世界其他国家隔离,并通过其政策的自主判断拒绝全球化,但是在应对体育运动全球化时则截然相反,“国家对体育的控制从过去顽固地抵制到现在全心全意地接受”[59]。

北美的体育社会学研究中,肯德尔将吉登斯的结构化理论运用于“跑酷”运动中身体空间的探讨,认为空间是物质环境的抽象并具有社会属性,诸如方向、距离、形状、大小和体积等。社会学对空间的研究与对“位置(place)”的研究不同,后者是关注特殊地点及其意义,而前者关注的是身体文化作为社会行动的意义。换言之,物质世界是一种结构并如社会结构一样以各种方式影响现实的社会世界的发展,物质世界不是人类行为背景下的某种事物,而具有行动的实质意义,正如社会结构一样,身体文化限制行动者并赋予行动者以行动的能力。年轻人参与流行的“跑酷”运动就是在使用城市空间(包括其中的建筑、自然环境和人)作为结构资源建构和维持性别身份[60]。帕拉克认为,结构化理论中的“实践意识”是行动者在“具体的社会生活情境之中如何‘行动’的意识”,具有不言自明的性质,日常实践是社会生活循环中的物质基础,同时由二元结构的行动组成。认为加拿大不同土著社区的体育实践,不同社群生活经验具有差异性,体育是导致“结构”差异的因素之一[61]。皮特将吉登斯关于社会组织研究观点运用到体育研究中,认为当今加拿大社会处于“生活政治(life politics)”之中,建议政府和社区各种社团通过协作解决体育运动中的“生活政治”问题[62]。

吉登斯作为结构化理论的集大成者,虽然其理论在欧美体育社会学研究中的运用还未像福柯、布迪厄和埃利亚斯理论那样广泛,但学者们还是开始尝试运用其理论解释和研究体育社会问题。实际上,吉登斯的结构化理论和其他社会家的思想具有某种一致性,其理论被视为更加具有系统性和可行性,关注主体意识、具有全球视角,同时受埃利亚斯的影响。其理论虽然“没有有效地运用于实证研究,忽视了认识论的问题”,但是“以未来为导向”[58],在具体的研究中有极大的解释潜力。

2.2.5 对康奈尔男性气概理论的运用康奈尔是澳大利亚著名的社会学家,曾荣获美国社会学学会 “杰出贡献奖”和澳大利亚社会学学会“杰出服务奖”,代表著作有《性别与权力》《男性气质》《社会性别》等。她在其社会性别理论研究的基础之上,提出了男性气概理论,其“多样性男性气概”“霸权男性气概”都是男性气概理论中的重要概念。1987年,康奈尔在其《性别与权力》的著作中首次明确论述了3种性别秩序及其关系问题,即“生产关系”(劳动与分配的方式)、“权力关系”(父权制)和“情感关系”(人和人之间依恋和纽带形式),这3种互相影响的关系,形成了一个社会性别秩序。“男性气概”并不是孤立的存在,而是整个性别秩序的组成部分,并通过社会实践而形成动态的性别建构[63]。男性气概是一种约定俗成的社会位置和实践以及付诸于个人和社会结构时所产生的效果[64]。康奈尔把“父权制”和“男性气概”整合为一套具有综合性的社会性别关系理论,深刻地影响了社会性别问题的研究。

在本文选取的样本中,对康奈尔男性气概理论的引用主要体现在以下论著中,《男性气概》(42次)、《性别权力》(32次)、《男人与男孩》(10次)、《性别》(15次)、《霸权男性气概:概念反思》(20次)、《钢铁侠:身体与霸权男性气概的某些矛盾性》(7次)等。有关欧美体育社会学研究中对康奈尔男性气概理论的运用趋势如图 6所示。总体而言,欧美体育社会学的研究均对康奈尔男性气概理论关注较高,而且北美研究在近年对其理论的引用的频次已经超过欧洲。

|

图 6 欧美体育社会学研究运用康奈尔理论的趋势 Figure 6 The tendency of citing the Connel’s theory in the articles of sociology of sport in Europe and North America |

通过对样本研究内容分析,发现欧美体育社会学在具体研究中对康奈尔男性气概理论运用不尽相同,欧洲的研究关注女性在摔跤、足球等典型男性气概的体育运动中的经历。例如,欧洲体育社会学对康奈尔理论的运用研究主要是使用性别制度的概念揭示在法国女子足球和女子拳击中的性别差异特征[17]及挪威女性精英摔跤手的性别角色[65]。北美的研究关注对传媒中男性气概话语权的建构和强化以及挑战,同时还注意研究体育空间中的男性气概的实践。

此外,北美的研究中运用康奈尔男性气概理论还体现在对传媒报道中男性气概的研究。例如有研究认为,对全美大学体育联盟比赛中女子和男子篮球队球员、教练员的报道主题验证了“康奈尔关于性别秩序理论”[66]。还有研究认为,美国的《高尔夫杂志》和《体育画报》出版的高尔夫特刊表现出对霸权男性气概和模范公民的高尔夫球手形象的强化、维持和挑战的相关报道[67]。此外,还有研究运用人类学民族志方法考察北美印巴篮球联赛中南亚裔美国人的篮球比赛,认为比赛中运动员的男性气概具有的颠覆性潜力[68]。总之,体育运动中如影随形的“男性气概”常常为西方社会所关注,康奈尔的理论为解释在体育环境下的性别关系问题和男性气概建构、演变问题提供了重要的理论框架。

2.2.6 对女权主义理论的运用“女权主义(Feminism)”也多被译作“女性主义”,主要包含女性为了获得和男性一样平等的社会地位而进行抗争的相关理念和行动。女权主义发展至今,经历了“三波”相关的社会运动,涌现出众多的理论流派,大体可以归纳为性别差异理论、性别不平等理论、性别压迫理论和结构压迫理论,其核心思想不仅仅以批判的方式探讨社会实践中的不平等关系和本质,而且通过政治行动来挑战既定的性别制度。由于体育运动为女权主义观察社会提供了一个特定的视角和领域,因而20世纪70年代女权主义研究就开始关注体育运动中的性别问题。从本质上看,所有的女权主义理论流派研究体育的根本目标是认为女性在体育的社会生活中应该与男性享有同等地位和权力(待遇),女性应该没有限制和偏见地参与各项体育运动和身体活动,并通过体育获得同等的社会尊重和报酬[58]。

由于女权主义理论极为庞杂,本文所选的样本中被引的女权主义理论家除了波尔多的《难以承受之重:女权主义、西方文化与身体》以及巴特勒的《性别问题、女权主义理论与精神分析的话语》之外,还涉及其他较多的女权主义理论观点,故本文只对应用女权主义理论的相关文章内容进行分析。其中,来自欧洲的5篇体育社会学研究的文章探讨不平等的性别(或阶级)制度下男性气概镶嵌于女性体育运动之中以及维护特定的权力关系,其研究焦点主要聚集在足球领域。例如有学者将研究视点聚焦在不同国家女子足球的比较上,发现荷兰与美国女子足球都具有不平等的性别制度,但在争取资源、接受、可见性和合法化的斗争中得到截然相反的结果[69]。还有学者研究英国女子足球,发现英国女子足球主要是通过组织制度合法化的实践,根据性征和社会性别区分球员,女子足球制度证明了“性别身体被社会性地建构”,女权主义理论可以深入解释足球运动中被规范的性、性别,其目的是维护性别权力的社会关系[70]。还有研究认为,足球运动体现了占主导地位的性别关系和霸权的男性气概,从而导致与足球相关的福利项目成为潜在的“矛盾空间”,提升了女性福利存在冲突的可能性[71]。考德维尔考察了3种体育社会学期刊(SSI、IRSS、 JSSI)的女权主义研究的历史谱系,发现了研究中的“修辞”和“文本”间的差异,指出女权主义的“三波”理论属于宏大的线性叙事,通过编年史的方法发现“女权主义的体育研究具有潜在的危机”[72]。

北美运用女权主义理论的研究相对较多,有23篇文章应用了女权主义理论,主要探讨以下3个方面的问题。① 对体育中性别二分的“变革愿景”使体育运动植根于后殖民女权主义研究视域之下的研究。这方面的研究主要分析女性参与体育运动中的特殊经历,例如:克拉普运用女权主义互动理论的框架考察女性如何在美国中西部足球队成功发展并维持她们球员身份的经历[73];吉沃尼和瑞尔受女权主义后结构主义和后殖民主义理论的启示,探讨加拿大的穆斯林女性参与健身活动的“自我感觉良好”的经历[74];汉森采用多元文化的女权主义方法研究美国亚裔女性在中学期间的运动参与,发现美国亚裔女性参与多样性体育群体,并具有不同的运动模式和经历[75]。② 关于同性恋的研究。拉威尔与瑞尔通过女权主义的后结构视角,研究加拿大魁北克女同性恋运动员在体育参与中非传统的性别表达及其产生过程,以及她们相关的话语如何挑战异性与同性的二元化划分和固有的性别观点及其产生过程的线性特征,并建立自己的空间抵制父权规范[76]。赛克斯运用女权主义和酷儿理论解释为什么在女子体育教育中存在于“壁橱”内的敏感问题,以及“日常谈话规范化异性恋而压制同性恋”的基本特征[77]。③ 运用女权主义理论对女性体育参与的传媒报道内容分析。例如有学者研究发现,美国媒体对网球的“性别之战”的报道就体现出“从第二波到第三波女性主义话语的转变”[78]。在众多案例研究中,亚洲媒体对不同运动项目和运动过程报道特点的分析、美国和南非对田径运动员卡斯特·塞门娅的性别测试争议媒体报道内容的比较等均运用了女权主义的理论视角。另外,还有对女权主义理论和方法运用的反思研究,罗斯和巴索认为,体育参与虽然增加女性的自信、权力、尊重、财富,避免被强奸或对强奸的恐惧,而大多数女权主义者并不鼓励女性力量的发展,谨慎地表示身体权力的必要性,因此女运动员并未促成女权主义的身体解放。

由于欧美社会环境的差异,导致体育社会学研究中对女权主义理论所涉及的议题也存在着差异。无论如何,欧美体育社会学研究中运用女权主义理论分析体育运动中的社会问题已成为一个重要的视角,其在学科上的意义不仅仅在于对女性参与体育问题的关注和研究,贡献了体育社会学的知识,更为重要的是拓展了研究方法和思路,因此女权主义理论对体育社会学的发展和研究影响深刻,这样的认识“并非夸大其词”[2]。

3 结束语20世纪80年代,美国学者雷和米里克尔曾指出体育社会学研究中理论贫乏,理论研究“仅占体育社会学出版物总数的不足5%”,而且运用理论所探讨的是“证明社会学理论是如何可能运用于体育社会学研究之中”的“经验性阐释”。经过半个多世纪的发展,美国体育社会学家史密斯仍然认为,体育社会学研究中理论贫乏的状况并未得到改变,“使用大量与理论无关的论据从而导致学科地位低下”。本文通过对3种国际体育社会学同行评议期刊近18年来刊载的文章内容及其引文的比较分析,发现当前欧美体育社会学研究中对社会学理论运用均表现出越来越强烈的认同趋势。其中:欧洲在体育社会学研究中较多使用布迪厄实践理论及埃利亚斯构型社会学理论,并形成了以英国马奎尔、马尔科姆等为代表的体育社会学“莱斯特学派”;北美体育社会学的研究对福柯理论和康奈尔男性气概理论、女权主义理论的运用相对较多;吉登斯的结构化理论在欧美体育社会学的研究中也受到关注。另外,其他一些重要的社会学理论诸如葛兰西的文化霸权理论、马克思的阶级理论以及其他一些社会理论如社会分层、社会网理论在欧美体育社会学研究中也得到一定程度的运用,限于本文的篇幅未能对其逐一分析,期待日后深入研究。

| [1] |

仇军.

西方体育社会学:理论、视点、方法[M]. 北京: 清华大学出版社, 2010 : 34 .

( 0) 0)

|

| [2] |

Maguire J, Yong K.

Theory,sport and society[M]. Oxford: Elseevier Scinence, 2002 : 1 -22.

( 0) 0)

|

| [3] |

Malcolm D.

Sport and sociology[M]. London: Routledge, 2012 : 65 .

( 0) 0)

|

| [4] |

Coakeky J.

Sport in society:issues and controversies[M]. New York: McGraw-Hill Humanities, 2009 : 48 .

( 0) 0)

|

| [5] |

高明, 段卉, 韩尚洁. 基于CiteSpaceⅢ的国外体育教育研究计量学分析[J].

体育科学 , 2015, 35 (1) : 4-12 ( 0) 0)

|

| [6] |

刘启元, 叶鹰. 文献题录信息挖掘技术方法及其软件SATI的实现——以中外图书情报学为例[J].

信息资源管理学报 , 2012, 5 (1) : 50-58 ( 0) 0)

|

| [7] |

赵蓉英. 内容分析法学科基本理论问题探讨[J].

图书情报工作 , 2005, 25 (6) : 18 ( 0) 0)

|

| [8] |

Holsti O R.

Content analysis for the social sciences and humanities[M]. Reading MA: Addison-Wesley, 1969 : 291 .

( 0) 0)

|

| [9] |

宋振峰, 宋惠兰. 基于内容分析法的特性分析[J].

情报科学 , 2012, 32 (7) : 964-967 ( 0) 0)

|

| [10] |

宋跃飞. "实践感"与理解个体行动——对布迪厄实践理论的分析[J].

武汉科技大学学报(社会科学版) , 2011, 13 (1) : 75-79 ( 0) 0)

|

| [11] |

Bourdieu P.

Distinction:A social critique of the judgment of taste[M]. London: Routledge, 1984 : 45 -49.

( 0) 0)

|

| [12] |

Bourdieu P, Wacquant L.

An invitation to reflexive sociology[M]. Cambridge: Polity Press, 1992 : 93 .

( 0) 0)

|

| [13] |

Cayli B. Using sports against the italian mafia:Policies and challenges on the path of cultural renewal[J].

Sociology of Sport Journal , 2013, 30 (4) : 435-466 DOI:10.1123/ssj.30.4.435 ( 0) 0)

|

| [14] |

Purdue D. An (in)chonvenient truce? paralympic stakeholders' reflections on the Olympic-paralympic relationship[J].

Journal of Sport & Social Issues , 2013, 37 (4) : 384-402 ( 0) 0)

|

| [15] |

Dagkas S, Quarmby T. Young people's embodiment of physical activity:The role of the "pedagogized" family[J].

Sociology of Sport Journal , 2012, 29 (2) : 210-226 DOI:10.1123/ssj.29.2.210 ( 0) 0)

|

| [16] |

Wheeler S. The significance of samily culture for sports participation[J].

International Review for the Sociology of Sport , 2012, 47 (2) : 235-252 DOI:10.1177/1012690211403196 ( 0) 0)

|

| [17] |

Memmesson C. Gender regimes and habitus:An avenue for analyzing gender building in sports contexts[J].

Sociology of Sport Journal , 2012, 29 (1) : 4-21 DOI:10.1123/ssj.29.1.4 ( 0) 0)

|

| [18] |

Schoch L, Ohl F. Women sports journalists in Switzerland:Between assignment and negotiation of roles[J].

Sociology of Sport Journal , 2011, 28 (2) : 189-208 DOI:10.1123/ssj.28.2.189 ( 0) 0)

|

| [19] |

Giulianotti R, Kluser F. Sport mega-events and terrorism:A critical analysis[J].

International Review for the Sociology of Sport , 2012, 47 (3SI) : 307-323 ( 0) 0)

|

| [20] |

Brown D. The big drum:the mutability of a sporting habitus:Mountaineering in Scotland as a case study[J].

International Review for the Sociology of Sport , 2009, 44 (4) : 315-330 DOI:10.1177/1012690209343627 ( 0) 0)

|

| [21] |

de Luca J R. Submersed in social segregation:The (re) production of social capital through swim club membership[J].

Journal of Sport & Social Issues , 2013, 37 (4) : 340-363 ( 0) 0)

|

| [22] |

Ceron-Anaya H. An approach to the history of golf:Business,symbolic capital,and technologies of the self[J].

Journal of Sport & Social Issues , 2010, 34 (3) : 339-358 ( 0) 0)

|

| [23] |

Swanson L. Soccer fields of cultural production:Creating "good boys" in suburban America[J].

Sociology of Sport Journal , 2009, 26 (3) : 404-424 DOI:10.1123/ssj.26.3.404 ( 0) 0)

|

| [24] |

Kay J, Laberge S. Mapping the field of "AR":Adventure racing and Bourdieu's concept of field[J].

Sociology of Sport Journal , 2002, 19 (1) : 25-46 DOI:10.1123/ssj.19.1.25 ( 0) 0)

|

| [25] |

丹纳赫, 斯奇拉托.

理解福柯[M]. 天津: 百花文艺出版社, 2002 : 97 .

( 0) 0)

|

| [26] |

王辉. 从"权力的技术"到"自我的技术"——福柯晚期"技术-伦理"思想研究[J].

浙江社会科学 , 2014, 30 (9) : 103-109 ( 0) 0)

|

| [27] |

Dortants M, Knoppers A. Regulation of diversity through discipline:Practices of inclusion and exclusion in boxing[J].

International Review for the Sociology of Sport , 2013, 48 (5) : 535-549 DOI:10.1177/1012690212445279 ( 0) 0)

|

| [28] |

Barker Ruchti N, Tinning R. Foucault in leotards:Corporeal discipline in women's artistic gymnastics[J].

Sociology of Sport Journal , 2010, 27 (3) : 229-249 DOI:10.1123/ssj.27.3.229 ( 0) 0)

|

| [29] |

Markula P. "Tuning into one's self":Foucault's technologies of the self and mindful fitness[J].

Sociology of Sport Journal , 2004, 21 (3) : 302-321 DOI:10.1123/ssj.21.3.302 ( 0) 0)

|

| [30] |

Pringle R, Markula P. No pain is sane after all:A foucauldian analysis of masculinities and men's experiences in rugby[J].

Sociology of Sport Journal , 2005, 22 (4) : 472-493 DOI:10.1123/ssj.22.4.472 ( 0) 0)

|

| [31] |

Pappa E, Kennedy E. It was my though the made it a reality:Normalization and responsibility in athletes' accounts of performance-enhancing drug use[J].

International Review for the Sociology of Sport , 2013, 48 (3) : 277-294 DOI:10.1177/1012690212442116 ( 0) 0)

|

| [32] |

Stoddart M. Constructing masculinized sportscapes:skiing,gender and nature in British Columbia,Canada[J].

International Review for the Sociology of Sport , 2011, 46 (1) : 108-124 DOI:10.1177/1012690210373541 ( 0) 0)

|

| [33] |

Hanold M T. Beyond the marathon:(de) construction of female ultra-running bodies[J].

Sociology of Sport Journal , 2010, 27 (2) : 160-177 DOI:10.1123/ssj.27.2.160 ( 0) 0)

|

| [34] |

Chase L F. (Un)Disciplined bodies:A Foucauldian analysis of women's rugby[J].

Sociology of Sport Journal , 2006, 23 (3) : 229-247 DOI:10.1123/ssj.23.3.229 ( 0) 0)

|

| [35] |

Sinden J L. The sociology of emotion in elite sport:examining the role of normalization and technologies[J].

International Review for the Sociology of Sport , 2013, 48 (5) : 613-628 DOI:10.1177/1012690212445274 ( 0) 0)

|

| [36] |

Rail G. The birth of the obesity clinic:Confessions of the flesh,biopedagogies and physical culture[J].

Sociology of Sport Journal , 2012, 29 (2) : 227-253 DOI:10.1123/ssj.29.2.227 ( 0) 0)

|

| [37] |

Chase L F. Running big:Clydesdale runners and technologies of the body[J].

Sociology of Sport Journal , 2008, 25 (1) : 130-147 DOI:10.1123/ssj.25.1.130 ( 0) 0)

|

| [38] |

Mcdermott L. A governmental analysis of children "at risk" in a world of physical inactivity and obesity epidemics[J].

Sociology of Sport Journal , 2007, 24 (3) : 302-324 DOI:10.1123/ssj.24.3.302 ( 0) 0)

|

| [39] |

Elias N.

Involvement and detachment[M]. Oxford: Basil Blachwell, 1987 : 99 .

( 0) 0)

|

| [40] |

Elias N, Dunning E.

Quest for excitement[M]. New York: Basil Blackwell, 1986 : 191 -193.

( 0) 0)

|

| [41] |

Dunning E, Malcom D, Ivan W.

Sport histories:Figurational studies of the development of modern sport[M]. London and New York: Routedge, 2005 : 191 -205.

( 0) 0)

|

| [42] |

Dunning E.

Figurational contributions to the sociological study of sport[M]. Maguire J & Young K.Theory,sport and society.Oxford: JAI Press, 2002 : 211 -238.

( 0) 0)

|

| [43] |

Maguire J, Mansfield L. "No-body's perfect":Women,aerobics,and the body beautiful[J].

Sociology of Sport Journal , 1998, 15 (2) : 109-137 DOI:10.1123/ssj.15.2.109 ( 0) 0)

|

| [44] |

Velija P, Flynn L. "Their bottoms are the wrong shape":Female hockeys and the theory of established outsider relations[J].

Sociology of Sport Journal , 2010, 27 (3) : 301-315 DOI:10.1123/ssj.27.3.301 ( 0) 0)

|

| [45] |

Mierzwinski M, Velija P, Malcom D. Women's experiences in the mixed martial arts:A quest for excitement?[J].

Sociology of Sport Journal , 2014, 31 (1) : 66-84 DOI:10.1123/ssj.2013-0125 ( 0) 0)

|

| [46] |

Malcom D. Stacking in cricket:A figurational sociological reappraisal of centrality[J].

Sociology of Sport Journal , 1997, 14 (3) : 263-282 DOI:10.1123/ssj.14.3.263 ( 0) 0)

|

| [47] |

Carter T F. Re-placing sport migrants:Moving beyond the institutional structures informing international sport migration[J].

International Review for the Sociology of Sport , 2013, 48 (1) : 66-82 DOI:10.1177/1012690211429211 ( 0) 0)

|

| [48] |

Eliott R, Maguire J. Getting caught in the net:Examining the recruitment of Canadian players in British professional Ice Hockey[J].

Journal of Sport & Social Issues , 2008, 32 (2) : 158-176 ( 0) 0)

|

| [49] |

Lee J W, Maguire J. Global festivals through a national prism:The global-national nexus in south Korean media coverage of the 2004 Athens Olympic Games[J].

International Review for the Sociology of Sport , 2009, 44 (1) : 5-24 DOI:10.1177/1012690208101483 ( 0) 0)

|

| [50] |

Maguire J. Olympism and consumption:An analysis of advertising in the British media coverage of the 2004 Athens Olympic Games[J].

Sociology of Sport Journal , 2008, 25 (2) : 167-186 DOI:10.1123/ssj.25.2.167 ( 0) 0)

|

| [51] |

Lake R J. Managing change in British tennis 1990-2006:Unintended outcomes of LTA talent development policies[J].

International Review for the Sociology of Sport , 2010, 45 (4) : 474-490 DOI:10.1177/1012690210378271 ( 0) 0)

|

| [52] |

Lake R J. They treat me like I'm scum:Social exclusion and established-outsider relations in a British tennis club[J].

International Review for the Sociology of Sport , 2013, 48 (1) : 112-128 DOI:10.1177/1012690211424523 ( 0) 0)

|

| [53] |

Malcolm D. Sport medicine,injured athletes and Norbert Elias's sociology of knowledge[J].

Sociology of Sport Journal , 2011, 28 (3) : 284-302 DOI:10.1123/ssj.28.3.284 ( 0) 0)

|

| [54] |

Stepel C. Televised sports,masculinist moral capital,and support for the US invasion of Iraq[J].

Journal of Sport & Social Issues , 2006, 30 (1) : 79-106 ( 0) 0)

|

| [55] |

Atkinson M. Fifty million viewers can't be wrong:Professional wrestling,sports-entertainment,and mimesis[J].

Sociology of Sport Journal , 2002, 19 (1) : 47-66 DOI:10.1123/ssj.19.1.47 ( 0) 0)

|

| [56] |

Giddens A.

The third way:The renewal of social democracy[M]. Malden,MA: Blackwell, 1998 : 1 -20.

( 0) 0)

|

| [57] |

特纳.

社会学理论的结构[M]. .杭州: 浙江人民出版社, 1987 : 163 .

( 0) 0)

|

| [58] |

熊欢.

身体、社会与体育——西方社会学理论视角下的体育[M]. 北京: 当代中国出版社, 2011 : 100 -111.

( 0) 0)

|

| [59] |

Merkel U. Sport and physical culture in north Korea:Resisting,recognizing and relishing globalization[J].

Sociology of Sport Journal , 2012, 29 (4) : 506-525 DOI:10.1123/ssj.29.4.506 ( 0) 0)

|

| [60] |

Kidder J L. Parkour,masculinity,and the city[J].

Sociology of Sport Journal , 2013, 30 (1) : 1-23 DOI:10.1123/ssj.30.1.1 ( 0) 0)

|

| [61] |

Parachak V. Variations in race relations:Sporting events for native peoples in Canada[J].

Sociology of Sport Journal , 1997, 14 (1) : 1-21 DOI:10.1123/ssj.14.1.1 ( 0) 0)

|

| [62] |

Pitter R. Finding the Kieran way recreational sport,health,and environmental policy in Nova Scotia[J].

Journal of Sport & Social Issues , 2009, 33 (3) : 331-351 ( 0) 0)

|

| [63] |

Connell R W.

Gender and power[M]. London: Allen & Unwin, 1987 : 112 .

( 0) 0)

|

| [64] |

姜吉林. 性别气质与性别霸权——对康奈尔男性气概相关理论的再思考[J].

山东女子学院学报 , 2011, 25 (5) : 1-5 ( 0) 0)

|

| [65] |

Sisjord M K, Kristiansen E. Elite women wrestlers' muscles:Physical strength and a social burden[J].

International Review for the Sociology of Sport , 2009, 44 (2-3) : 231-246 DOI:10.1177/1012690209335278 ( 0) 0)

|

| [66] |

Klan E M, Vincent J, Mondello M. Masculine hegemonic hoops:An analysis of media coverage of March madness[J].

Sociology of Sport Journal , 2008, 25 (2) : 223-242 DOI:10.1123/ssj.25.2.223 ( 0) 0)

|

| [67] |

Mass K W, Hasbrook C A. Media promotion of the paradigm citizen/golfer:An analysis of golf magazines' representations of disability,gender,and age[J].

Sociology of Sport Journal , 2001, 18 (1) : 21-36 DOI:10.1123/ssj.18.1.21 ( 0) 0)

|

| [68] |

Thangaraj S. Ballin' Indo-Pak style:Pleasures,desires,and expressive practices of south Asian American masculinity[J].

International Review for the Sociology of Sport , 2010, 45 (3) : 372-389 DOI:10.1177/1012690210371047 ( 0) 0)

|

| [69] |

Knoppers A, Anthonissen A. Women's soccer in the United States and the Netherlands:Differences and similarities in regimes of inequalities[J].

Sociology of Sport Journal , 2003, 20 (4) : 351-370 DOI:10.1123/ssj.20.4.351 ( 0) 0)

|

| [70] |

Caudwell J. Sporting gender:Women's footballing bodies as sites/sights for the (re) articulation of sex,gender,and desire[J].

Sociology of Sport Journal , 2003, 20 (4) : 371-386 DOI:10.1123/ssj.20.4.371 ( 0) 0)

|

| [71] |

Spandler H, Mcheown M. A critical exploration of using football in health and welfare programs:Gender,masculinities,and social relations[J].

Journal of Sport & Social Issues , 2012, 36 (4) : 387-409 ( 0) 0)

|

| [72] |

Caudwell J. Sport feminism(s):Narratives of linearity?[J].

Journal of Sport & Social Issues , 2011, 35 (2) : 111-125 ( 0) 0)

|

| [73] |

Knapp B A. Smash mouth football:Identity development and maintenance on a women's tackle football team[J].

Journal of Sport & Social Issues , 2014, 38 (1) : 51-74 ( 0) 0)

|

| [74] |

Jiwani N, Rail G. Islam,Hijab and Young Shia Muslim Canadian women's discursive constructions of physical activity[J].

Sociology of Sport Journal , 2010, 27 (3) : 250-267 ( 0) 0)

|

| [75] |

Hanson S L. Hidden dragons-Asian American women and sport[J].

Journal of Sport & Social Issues , 2005, 29 (3) : 279-312 ( 0) 0)

|

| [76] |

Ravel B, Rail G. From straight to gaie? Quebec sportswomen's discursive constructions of sexuality and destabilization of the linear coming out process[J].

Journal of Sport & Social Issues , 2008, 32 (1) : 4-23 ( 0) 0)

|

| [77] |

Sykes H. Turning the closets inside/ out:towards a queer-feminist theory in women's physical education[J].

Sociology of Sport Journal , 1998, 15 (2) : 154-173 DOI:10.1123/ssj.15.2.154 ( 0) 0)

|

| [78] |

Soencer N E. Reading between the lines:a discursive analysis of the Billie Jean King vs.Bobby Riggs "battle of the sexes"[J].

Sociology of Sport Journal , 2000, 17 (4) : 386-402 DOI:10.1123/ssj.17.4.386 ( 0) 0)

|

2016, Vol. 40

2016, Vol. 40