2. 上海体育学院 运动科学学院,上海 200438;

3. 法国运动生物机理校际实验室,里昂 69622;

4. 奥克兰科技大学 新西兰运动表现研究中心,奥克兰 1142;

5. 杭州师范大学 体育与健康学院,浙江 杭州 311121;

6. 清华大学 体育部,北京 100084;

7. 福建师范大学 体育科学学院,福建 福州 350007;

8. 北京师范大学 体育与运动学院,北京 100875;

9. 华南师范大学 体育科学学院,广东广州 510631;

10. 河北省体育科学研究所,河北 石家庄 050011;

11. 上海体育科学研究所,上海 200030;

12. 武汉体育学院 足球学院,湖北 武汉 430079;

13. 陕西师范大学 体育学院,陕西 西安 710119;

14. 美国怀俄明大学,拉勒米 82071;

15. 英国拉夫堡大学,莱彻斯特 LE11 3TU;

16. 国家体育总局训练局 体能康复中心,北京 100061;

17. 北京市体育科学研究所,北京 100075;

18. 北京体育大学 运动人体科学学院,北京 100084;

19. 国家体育总局 体育科学研究所,北京 100061;

20. 英国爱丁堡大学,爱丁堡 EH8 9YL;

21. 宁波大学 体育学院,浙江 宁波 315211;

22. 成都体育学院 运动医学与健康研究所,四川 成都 610041;

23. 国家体育总局 冬季运动管理中心,北京 100044;

24. 北京体育大学 中国运动与健康研究院,北京 100084;

25. 河南大学 体育学院,河南 开封 475001;

26. 江苏省体育科学研究所,江苏 南京 210033;

27. 上海大鲨鱼篮球俱乐部,上海 200126;

28. 清华大学 男子篮球队,北京 100084

2. School of Kinesiology, Shanghai University of Sport, Shanghai 200438, China;

3. InterUniversity Laboratory for Human Movement Biology(LIBM), Lyon 69622, France;

4. Sports Performance Research Institute New Zealand (SPRINZ), Auckland University of Technology, Auckland 1142, New Zealand;

5. School of Sports and Health, Hangzhou Normal University, Hangzhou 311121, Zhejiang, China;

6. Division of Sports Science and Physical Education, Tsinghua University, Beijing 100084, China;

7. School of Physical Education and Sports Science, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, Fujian, China;

8. College of Physical Education and Sports, Beijing Normal University, Beijing 100875, China;

9. School of Physical Education and Sports Science, South China Normal University, Guangzhou 510631, Guangdong, China;

10. Hebei Sports Science of Institute, Shijiazhuang 050011, Hebei, China;

11. Shanghai Research Institute of Sports Science, Shanghai 200030, China;

12. School of Football, Wuhan Sports University, Wuhan 430079, Hubei, China;

13. Physical Education Institute of Shaanxi Normal University, Xi'an 710062, Shaanxi, China;

14. University of Wyoming, Laramie 82071, USA;

15. Loughborough University, Leicester, LE11 3TU, UK;

16. Department of Performance and Rehabilitation, Training Bureau of The General Administration of Sports of China, Beijing 100061, China;

17. Beijing Research Institute of Sports Science, Beijing 100075, China;

18. School of Sports Science, Beijing Sport University, Beijing 100084, China;

19. China Institute of Sports Science, Beijing 100061, China;

20. University of Edinburgh, Edinburgh EH8 9YL, England;

21. Faculty of Physical Education, Ningbo University, Ningbo 315211, Zhejiang, China;

22. The Institute of Sports Medicine and Health, Chengdu Sport University, Chengdu 610041, Sichuan, China;

23. China Winter Sports Center, Beijing 100763, China;

24. The Institute of Sport and Health, Beijing Sport University, Beijing 100084, China;

25. School of Physical Education, Henan University, Kaifeng 475001, Henan, China;

26. Jiangsu Research Institute of Sport Science, Nanjing 210033, Jiangsu, China;

27. Shanghai Sharks Basketball Club, Shanghai 200126, China;

28. Men Basketball Team, Tsinghua University, Beijing 100084, China

1969年,民主德国莱比锡体育学院的Harre博士在1957年和1964年函授教材的基础上编写了《训练学》(Trainingslehre)一书[1],该书的问世被我国体育学者认为是运动训练学作为一门学科诞生的标志。50年后的今天,以奥运会为代表的竞技体育已成为世界各国展示综合实力和文化自信的舞台,体育强国建设也成为我国竞技体育发展的新目标。两个“一百年”奋斗目标的历史交汇期与两届奥运会(2020年东京夏季奥运会与2022年北京冬季奥运会)的重叠,加大了我国竞技体育奥运备战对“国际化”和“科技助力”[2]的依赖。然而,我国运动训练学目前的发展状况似乎很难满足竞技体育对于运动员、教练员和科研人员的需求,能够支撑和引领奥运备战的研究成果和科研团队在数量和质量上也难以满足现实需要。我国运动训练学在学科诞生半个世纪后,亟待在总结前期发展成果的基础上审视自身和放眼全球,并通过更大程度的国际化和科学化,开启学科发展的新时代。

本文为关注运动训练学发展的青年体育学者以本土情怀和国际视野,对我国运动训练学未来发展的思考,旨在呼吁有关部门和决策者通力合作,推动我国运动训练学更大程度地科学化发展。本文作者平均年龄35岁,其中女性5名,65.0%的作者有过1年及以上的境外求学或工作经历,87.5%的作者具有博士学位,专业背景涉及运动生理学、运动生物力学、运动训练学、运动营养学、运动心理学、体能训练、体育人文社会学、体育工程学、运动医学、物理治疗、数据分析等专业或研究方向。具有多学科/专业和国际化特征的40名青年体育学者希望通过此篇共识,为我国运动训练学未来的科学化发展提供参考。

1 运动训练学相关概念明确运动训练学的相关概念是本文进行研究的一个重要前提。我国运动训练学是在编译民主德国和苏联讲义和教材的基础上创立的。尽管取得了长足的进步,但要达到真正发挥学科价值、支撑我国竞技体育事业发展的目标,还需要不断借鉴和学习欧美体育强国的运动训练学。然而,借鉴和学习的一个前提是明确欧美语种中的“运动训练学”是什么。

国内学者将1969年Harre博士所著Trainingslehre一书的书名翻译成“训练学”,并在此基础上增加“运动”二字形成了“运动训练学”这一概念[3]。然而,“运动训练学”中的“运动”对应的英文表达更接近“sport”,而非“运动人体科学”中“运动”所对应的英文表达“movement”或“exercise”。英文中的“sport”根据应用场景不同,对应的中文有“体育”和“竞技体育”2种意思。一些国家和机构用“sports”代表“竞技体育”,以示与“sport”(体育)区分[4]。Trainingslehre一书2012年的英文译本Principles of Sports Training(中文直译为《竞技体育训练原理》)也用“sports”代表“竞技体育”[5]。因此,我国“运动训练学”中“运动”所对应的英文表达应为“sports”或“sport”,其对应中文意义为“竞技体育”。此外,需要注意的是,德文的“Sport”对应的中文意思更接近“体育”(如Sportwissenschaft,体育科学),而不是“竞技体育”。德文中的“训练学”没有增加“Sport”。

“运动训练学”的“训练”在德文(Training)和英文(training)中都存在,但是英文中的体育学科门类下很难找到与“training”对应的学科或专业,这使得国内学者曾一度认为欧美体育强国没有“运动训练学”。

“运动训练学”的“学”来自对德文“Trainingslehre”中“Lehre”的翻译,但德文“Lehre”的中文意思更接近“学说、理论、原理、准则”。在德国,Trainingslehre出版的第2年(1970年),“Trainingswissenschaft”(训练科学)的概念就被提出[6]。1992年,德国体育科学学会设立了训练科学分会[1],Trainingslehre的后续版本自1994年起也更名为“Trainingswissenschaft”[7]或“Trainingslehre-Trainingswissenschaft”[8]。此外,德国国家体育科学研究所对应的名称为“Institut für Angewandte Trainingswissenschaft”,其直译意思为“应用训练科学研究所”。很多欧美英语国家有一个名为“Sport Science”的学科或研究领域,专注于竞技体育领域运动员竞技表现的提升,其对应德文的“Trainingswissenschaft”和中文的“运动训练学”。但是,由于英文的“Sport Science”有时还代表“体育科学”(如European College of Sport Science,欧洲体育科学学会),这曾一度干扰了国内学者对国外“Sport Science”的认识,以为其只是“体育科学”。国内相关体育学术组织和机构也常把“体育”翻译成“sport”(如国家体育总局译为General Administration of Sport of China),把“体育科学”翻译成“Sport Science”(如中国体育科学学会译为China Sport Science Society)。相比之下,澳大利亚和英国的做法值得借鉴,这2个国家将“exercise”和“sport”进行了区分,将国家级学会分别命名为“Exercise and Sports Science Australia”[4](澳大利亚运动与竞技体育科学学会或澳大利亚运动与训练科学学会)和“British Association of Sport and Exercise Science”[9](英国竞技体育和运动科学学会或英国训练与运动科学学会)。

与运动训练学相关的另一个概念是“Coaching Science”(执教科学或教练科学),其是以教练员(coach)和教练员的执教(coaching)为对象,运用教育学和心理学的方法探究教练员培养和发展,以及教练员整合运用教育学、心理学和运动训练学原理及方法有效执教的科学研究领域[10]。鉴于执教科学是否属于科学还存在争议,一些期刊并未将coaching与science 2个词进行合并使用(如International Journal of Sports Science & Coaching,International Sport Coaching Journal)。另外,鉴于执教科学与运动训练学的密切关系,一些大学将二者置于一起,设立了Sports Coaching Science[11]或Sports and Coaching Science[12]专业。

综上所述,不同语言中“运动训练学”所对应的概念存在差异,众多欧美竞技体育强国都存在运动训练学这一相关学科和研究领域,德文的“运动训练学”对应为“Trainingswissenschaft”,英文的“运动训练学”对应为“Sports Science”或“Sport Science”。但是,当使用“Sport Science”时需要谨慎,因为其也可能代表“体育科学”。鉴于教练员的培养和发展对于运动训练学的应用至关重要,建议运动训练学主动吸纳执教科学相关的研究内容。

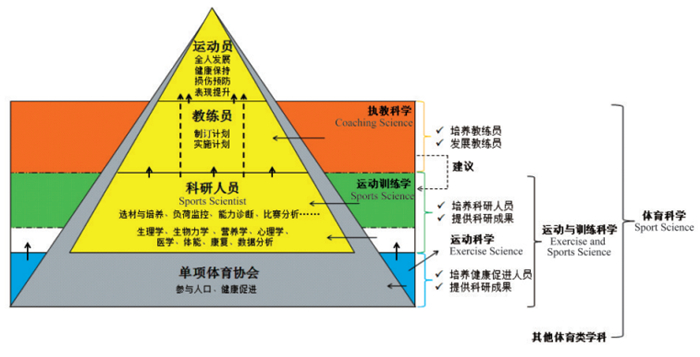

图 1是对运动训练学相关概念的一个汇总,其中运动员、教练员和科研人员是竞技体育(运动队)的三大主体。运动训练学的主要任务是为竞技体育培养科研人员和提供科研成果,并经由教练员的执教提升运动员的竞技表现;执教科学的主要任务是为竞技体育培养和发展教练员,并促进教练员有效执教。运动科学(Exercise Science)也涉及具体的体育项目,但其主要任务在于以具体的体育项目为载体促进健康,或通过具体的体育项目研究人体生物学[13]。虽然运动科学和运动训练学探究的目的不同(前者以促进人的健康水平为目的,后者以提升竞技表现为目的),但是运动科学与运动训练学都是研究“运动中的人”的科学,二者都涉及人体运动的生物学,因此在人才培养的本科阶段可以考虑将二者融为一个专业,这个专业在一些国家叫“Exercise and Sports Science”,我们可以把其翻译为“运动与训练科学”。运动与训练科学和其他体育类学科一起构成了体育科学(Sport Science)。

|

图 1 运动训练学相关概念关系 Figure 1 Relationship of related concepts of Sports Science 注:白色区域表示一些运动科学领域的科研人员进入运动训练学领域并从事竞技体育的科学研究和科技支撑工作; 为避免歧义,对科研人员、执教科学、运动训练学、运动科学、运动与训练科学、体育科学进行了英文标注。 |

各体育强国的运动训练学自诞生之后发展迅猛,体现在人才培养、科学研究、社会服务等多方面。这些发展有效支撑了人类运动潜能的挖掘,综合展现了各国科技实力和文化自信。下文从学科内涵、研究范式、研究问题和面临挑战等4个方面重点介绍国外运动训练学的开展现状。

2.1 学科内涵如前所述,我国运动训练学对应的德文和英文分别为Trainingswissenschaft和Sports Science。据德国体育科学学会(Deutsche Vereinigung für Sportwissen-schaft,DVS)的描述,Trainingswissenschaft是体育科学的下属学科,在体育应用领域从整体性和应用性视角探究训练和比赛的科学基础。该学科运用行为科学和自然科学的方法探究科学问题,主要的方法有方法学/生理学/生物力学/认知类测试法、比赛观察法、问卷和访谈法、训练记录和分析法[9-10, 14]。据英国训练与运动科学学会[9](British Association of Sport and Exercise Science,BASES)的描述,Sport Science涉及竞技体育中的体育科学相关原理,且该科学应用的目的在于实现一名运动员或一支运动队竞技表现的最优化。澳大利亚运动与训练科学学会[4](Exercise and Sports Science Australia)对Sports Science也有类似的描述[4]。综合以上国家级学术组织对Sports Science的描述,可知Sports Science是一门以提升运动员或运动队竞技表现为目的的多学科/专业综合应用性学科,这些多学科/专业包括生理学、生物力学、心理学、营养学、表现分析、运动技能学习、体能(strength and conditioning)、运动医学等[15]。

2.2 研究范式运动训练学的最终目标是提升运动员的竞技表现,但这一目标的实现受多个环节的影响,包括发现训练实践中的科学问题、采取科学的方法研究问题、经过分析讨论得到研究结论、将科学结论转化成从业人员可理解的语言、将研究结论以教练员可理解和喜好的方式传播给教练员、教练员对科学研究的态度和理解、教练员应用科研成果等。运动训练学学科价值的体现也在很大程度上取决于以上各环节的实现。

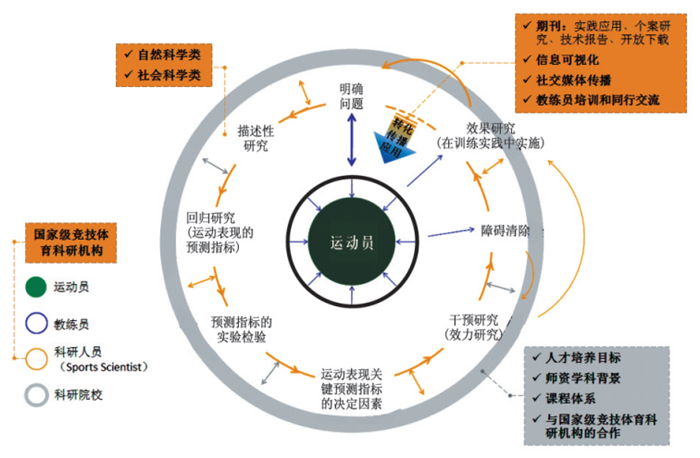

澳大利亚运动和训练科学学会前主席Bishop[16]提出了运动训练学应用研究的八阶段模型(Applied Research Model for the Sport Sciences,ARMSS)(图 2)。

|

图 2 运动训练学研究与应用模型 Figure 2 Research and application model of Sports Science 注:在Bishop[16]和Buchheit[20]观点上整合补充; 为避免歧义,对科研人员进行了英文标注。 |

第1阶段为明确问题(defining the problem)。在此阶段研究人员需要确保他们对所研究问题相关的基础科学有全面且极佳的理解,并通过与教练员、运动员和项目管理人员交流进一步了解运动项目。

只有研究问题得以明确,且在研究人员深入地查阅了相关文献后,才可以进入第2阶段——描述性研究(descriptive research)。高质量的描述性研究是后期其他类型研究的重要基础,包括剖面研究(如项目生物学特征、比赛技战术特征、运动员训练特征、运动员营养习惯)、横断面研究(如不同类型运动员的差异)和方法类研究(如方法或设备的信效度研究)。

第3阶段是寻找竞技表现的预测指标(predictors of performance)或回归研究(regression studies)。这一阶段旨在通过探究相关指标与竞技表现的关系确定影响竞技表现的可能因素(如最大摄氧量与马拉松跑速的关系、深蹲最大力量与100 m跑速的关系),二者相关性越强表明二者属于因果关系的可能性越大。

第4阶段是预测指标的实验检验(experimental testing of predictors)。这一阶段通常采用随机双盲设计探究某一项预测指标的改变是否带来竞技表现的提高(如服用某种运动饮料对自行车计时赛成绩的影响),或通过匹配某一指标、不匹配另一指标确定与竞技表现相关的指标(如匹配了最大摄氧量受试者的乳酸阈与马拉松跑速相关)。

第5阶段是竞技表现关键预测指标的决定因素(determinants of key performance predictors),其建立在前2个阶段发现并通过实验验证了可能影响竞技表现的预测指标的基础上。这一阶段的很多研究试图确定改变竞技表现预测指标的最佳干预方法(如已确定最大摄氧量是预测马拉松跑速的一个指标,那么是低强度持续训练还是高强度间歇训练能更有效地提高最大摄氧量)。

第6阶段是干预研究(intervention studies)或效力研究(efficacy studies)。这一阶段涉及针对狭窄定义、同质性高和参与动机强的人群采用统一和严格的标准化干预,且需要随机选取受试者和分配干预条件,尽可能使用安慰剂对照(双盲对照最理想)或交叉实验设计。

第7阶段是障碍清除(barriers to uptake)。上一阶段的干预研究是在“理想”状态下进行的,而在训练实践中,教练员安排训练不得不考虑伤病、动机、多种内容的同期化训练、恢复、竞赛、时间不足、设备缺乏、专门测试人员等多种因素。因此,这一阶段需要对这些可能存在的因素进行分析,了解教练员的喜好,并考虑如何将新的干预“销售”给教练员、运动员和运动队的科研人员[17]。这类研究往往需要使用定性研究的方法。

第8阶段为在训练实践中的实施(implementation in sport setting)或效果研究(effectiveness trials)。这一阶段检验前几个阶段的研究结论在“真实”的训练实践中是否可行和有效,且是否比现有操作更有效。在这一过程中,研究人员与实践工作经验丰富者的协商与合作至关重要。需要注意的是,解读这个阶段的研究结果时需要考虑实施过程中可能存在的不当操作。

八阶段模型详细阐明了运动训练学的研究类型和研究流程,并在第1(明确问题)、第7(障碍清除)和第8(效果研究)阶段中强调科研人员与教练员的交流与合作,这种交流与合作旨在确保科研人员探究的问题属于训练实践中真实存在和亟待解决的问题,也是使从实验室得到的结论在训练实践中具有同样效果的重要保证。尽管这3个环节最大程度地确保了运动训练学研究的严谨性(如达到成果发表的标准),但运动训练学研究的最终目的是实践应用(提升运动员的竞技表现),而从严谨的科学结论到最终应用,再到训练实践还存在转化和传播2个环节。如何填补这2个环节的缺失所造成的空白,也是当今国际运动训练学领域探究的一个重要问题[18-20]。

国际运动训练学领域的另一位知名科学家Martin Buchheit[20]形象地把运动训练学研究与运动员比喻成卫星运行的轨道与地球,把运动训练学研究与运动员训练实践间的脱节比喻成卫星运行轨道与地球的距离。以运动员为中心的训练如同地球,科研人员及其科研成果在距离地面的远轨道上运行着,两者相距甚远,且研究成果与运动员实际竞技表现多半没有联系,同时鲜有教练员阅读这些研究成果。

众多运动训练学领域的科学家和学术期刊从期刊发文、科研成果传播、教练员知识获取方式、训练科研合作机制等方面提出了完善建议。在期刊发文方面,一些期刊要求投稿论文结构中增加一段“实践应用”[16, 19](practical application),尽可能将科研结论转化成教练员能理解的信息;增设案例研究(case study)和技术报告(technical report)2类栏目,方便来自训练实践成果的发表;强调压缩论文篇幅、缩短论文审稿和发表周期;鼓励论文开放下载[18, 20-24]。在科研成果传播方面,法国体育学者Yann Le Meur创办了科研成果可视化平台(如www.YLMSportScience.com),越来越多的学术期刊和学者利用社交媒体(如Twitter、Facebook、LinkedIn、ResearchGate)传播科研成果[18, 20]。在教练员知识获取方面,一些具有教练员培训职责的组织创造了更多同行交流的机会/形式帮助教练员获取训练相关信息[25-29]。在训练科研合作机制方面,一些国家成立了专门的竞技体育研究和应用机构,如澳大利亚竞技体育研究所(Australian Institute of Sport)、英格兰竞技体育研究所(English Institute of Sport)、挪威奥林匹克训练中心(Olympiatoppen)、法国国家竞技体育/专业技能与运动表现研究所(National Institute of Sports, Expertise, and Performance)。这些机构都具有4个基本特征:专门从事竞技体育(不涉及健康促进)、全国统筹并按地域设分支机构、企业化运作(实施聘任制)、与科研院校在科学研究和人才培养上紧密合作[30-31]。

图 2为国外高水平运动训练学研究和应用模式的一个汇总。在研究层面,强调研究的层次性和严谨性;在应用层面,强调研究成果的转化、传播和应用;在合作层面,强调科研人员与教练员的合作、国家级竞技体育科研机构与科研院校的合作。这一模式也表明了运动训练学学科价值的真正发挥取决于多个方面的通力合作和多个环节的紧密相扣。

2.3 研究问题哲学始于惊奇,科学研究源自追问,科学研究就是不断地追问并解答[32]。作为一门科学的运动训练学同样需要围绕运动员竞技表现提升不断提出问题和解决问题。David Bishop[16]从研究范式上提出了运动训练学研究的8个阶段,为我们提出问题和解决问题提供了清晰的思路。美国运动医学学会前主席Carl Foster等[33]认为,运动训练学需要回答4个问题:①为什么一些运动员能够更成功?②训练反应是怎样真正发生的?③如何评估运动员的表现?④如何监控运动员的训练和表现?这4个问题高度凝练了运动员竞技表现提升过程中的科学问题。第1个问题涉及运动员成功的归因分析,对该问题的回答能够指导运动员的早期选材和后期训练;第2个问题涉及训练刺激(干预)的急性反应和慢性适应,对该问题的回答能够帮助理解运动能力提升的适应机制并提高训练干预的有效性;第3个问题涉及测试和评价所使用的方法、指标和仪器,对该问题的回答能够催生出具备良好信效度的方法、指标和仪器;第4个问题涉及运动员训练过程的负荷监控,对该问题的回答能够揭示训练负荷与健康、损伤及竞技表现的关系。

表 1列举了当代部分国外运动训练学知名学者及其主要研究领域,这些学者大多就职于大学,且与国家级竞技体育科研机构或运动队有着密切的合作,个别学者就职于国家级竞技体育科研机构(如Louise Mary Burke)或职业体育俱乐部(如Martin Buchheit)。其中,既有专注于某一具体训练学问题(如配速策略)和方法学问题(如体育统计)的研究者,也有专注于某一具体训练学方法(如重复冲刺训练)或训练类型(如抗阻训练)的研究者,还有专注于某一具体体育项目(如越野滑雪)或专业领域(如营养策略)的研究者。

| 表 1 当代部分国外运动训练学知名学者及其主要研究领域 Table 1 Selected modern international scholars in sports science and their primary research fields |

当然,国外运动训练学知名学者和主要研究方向远不止表 1所列举的内容。持续关注运动训练学主要学术期刊的刊文动态和主要学者的发文动态是一个相对全面地了解国外运动训练学主要研究问题的方法。表 2是运动训练学相关的部分学术期刊示例,其中既有专门刊发运动训练学研究成果的期刊,也有所刊文章包含运动训练学研究成果的期刊,读者可以通过订阅邮件推送定期接收期刊的最新刊文。由于国外学术期刊大多是专家办刊,因此通过查阅期刊的编委会便可了解该领域内的知名学者。通过在各大学术论文检索网站(如PubMed、Google Scholar、Web of Science等)查阅学者所发表的文章了解其最新的研究成果。通过关注知名学者在社交媒体的个人主页了解其研究计划、研究成果和学术观点。除此之外,还可以通过参加学术会议聆听知名学者在运动训练学领域所做的专题报告,并有机会与知名学者进行面对面的交流。一些会议组织方也会把部分大会报告的视频上传到一些视频类社交媒体(如YouTube)。总之,实时关注国际运动训练学相关专家的最新研究动态,并持续和及时地保持与国(内)外运动训练学同行的交流(文字、视频)是把握运动训练学前沿研究问题的关键。

| 表 2 部分国外运动训练学相关学术期刊 Table 2 Selected international academic journals on sports training |

伴随着当今竞技体育对运动训练学要求的提高,运动训练学在各国的发展也面临着诸多挑战。尽管运动训练学的众多机构和人士都在积极应对挑战[21, 34-35],但研究与实践脱节、成果转化滞后、科研人员与教练员沟通不畅、科研经费不足、运动队科研工作艰辛、科研人员整体研究能力不足等问题仍不同程度地存在着。2004年,美国奥委会运动心理、运动生物力学和体育工程负责人[13]共同撰文,指出运动训练学(Sports Science)在美国已经丧失了自己的身份,并在很大程度上被运动科学(Exercise Science)所替代,而运动科学学者很少关注运动员竞技表现的提升。该文作者[13]认为,年轻人在运动训练学领域寻求职业发展十分困难,能够提供少量岗位的高校又用课题和论文评估研究人员,运动训练学的研究人员迫于压力将研究领域转向了经费更为充足、研究对象更易获取的运动科学。

尽管澳大利亚是世界运动训练学研究和应用的主要国家之一,但针对175名(来自大学或竞技体育研究所)竞技体育科研人员的在线调查表明,从业人员面临着工作时间长、很难兼顾家庭、职位不稳定和收入不均衡等问题,导致这个群体以男性(> 75%)和年轻人(< 35岁)为主,且人员流动性较大[36]。不仅如此,竞技体育科研工作对科研人员的职业素养还有着极高的要求。英格兰竞技体育前生理学主管Steve Ingham[37]将其20多年的竞技体育科研工作经历写成了一本书《怎样支撑一名冠军:竞技体育科学应用的艺术》(How to support a champion: The art of applying science to the elite athlete),介绍了对竞技体育科研工作者的高要求:获得信任、善于团队合作、有好奇心和批判性思维、适应能力强、有责任心、能影响他人、宠辱不惊、乐于奉献。值得注意的是,这8点要求/能力几乎是运动训练学(Sports Science)和运动科学(Exercise Science)的学历教育中很少训练的职业能力。

竞技体育的科研人员和教练员分别是运动员竞技表现提升所需知识的供应方和应用方,二者的沟通与合作决定着运动训练学学科价值最终能否实现,但二者对对方所持的态度又妨碍着二者的有效沟通与合作质量。当前存在许多教练员是退役运动员的现象,未接受过专业的学术科研训练[38],其执教相关的训练知识来自自身运动员的经历[39-40]、所接受的教练员培训[41-42]、自身的执教经历[25, 43]、其他教练员的师徒传授[44],他们在执教过程中或不知道,或不愿意,或无时间查阅发表在学术期刊上的“长篇大论”[18],而更倾向于教练员之间的非正式交流和参加教练员会议获取更多的信息[28]。许多科研人员关心的是如何获得课题经费和在高水平期刊上发表论文,并且对其工作的考核并没有成果转化和实践应用相关指标,其掌握的知识存在“过时”(知识陈旧)或“不切实际”(未在实践中得以检验)的弊端。这使得科研人员和教练员相互之间形成了“保守、不爱学习、不尊重科学”和“过于理论化、只会采数据”的成见。此外,由于竞技体育比赛成绩受遗传、训练、心理、对手、环境、社会支持等多因素影响,很难求证运动训练学的研究成果与竞技体育成绩间的直接关系,这加大了用竞技体育成绩检验运动训练学科学研究成果的难度。

3 我国运动训练学的学科现状作为一门学科,我国运动训练学建立在早期学者对民主德国和苏联讲义或著作编译的基础上。从1980年中国体育科学学会下设运动训练学分会,1982年《运动训练学》成为一些体育院校一门正式的专业基础理论课,到1983年中国体育科学学会运动训练学分会组织的《运动训练学》内部教材编著完成,1986年第一本《运动训练学》教材正式出版[45-46],再到1988年运动训练专业首次列入我国普通高等院校本科专业目录[47],1997年运动训练学与体育教学理论与方法结合成教育部二级学科门类(体育教育训练学)[48],我国运动训练学者在理论和实践层面都进行了积极的探索,并产生了一批具有中国特色的理论成果[49-50],为我国体育行业培养了大量从业人员,运动训练学也成为众多体育院校/系中学生规模最大的体育学二级学科[51]。然而,当今国际竞技体育的较量已由经验主导和“单兵作战”转为科研支撑和团队助力,我国竞技体育实践对运动训练学有了新的、更高的要求[52]。作为运动训练学人才培养的重要载体,运动训练专业几乎不再需要训练现役运动员(现为各级运动管理中心和大学体育代表队运动员),其安置退役运动员的功能逐渐弱化(现越来越多的优秀运动员选择进入综合性大学非体育类专业学习),其培养竞技体育教练员的功能也似乎很难实现(现绝大多数竞技体育教练员由运动员退役直接担任)。我国竞技体育实践亟待运动训练学提供运动员竞技表现提升的科学原理和方法,亟待培养能开展科学研究并能将科研成果转化至实践应用,同时能应用训练科学原理和方法的竞技体育科研人员。下文分别从学科队伍、人才培养、科学研究、实践应用和国际交流等5个方面介绍我国运动训练学的现状。

3.1 学科队伍竞技体育运动队是运动训练学的主要应用场所,高等院校和竞技体育科研机构是运动训练学科研人员的主要承载地,高等院校是运动训练学学科人才的主要培养地。我国运动训练学的学科队伍主要分布于高等院校的运动训练、体育教育、运动人体科学等3个相关专业和体育科研机构的相关部门。但是,高校运动训练专业与体育教育专业中大多数教师从事公共体育教学工作,体育科研机构中相当比例的科研人员主要从事健康促进研究和应用工作,而从事竞技体育科学研究和科技支撑的专职科研人员数量非常有限。同时,竞技体育运动队科研工作的“艰辛”,以及2008年奥运会后“全民健康”和“竞技体育”二者关系的调整也使得一批竞技体育科研人员进入健康促进研究领域,导致我国运动训练学学科队伍进一步萎缩。此外,在国家级课题分类中,运动训练学往往被列入社会科学门类,这在一定程度上也将运动训练学的研究人员引离了自然科学领域。

3.2 人才培养自20世纪80年代以来,运动训练专业人才培养的主要对象为专项教练员,但事实证明经由高校运动训练专业培养出来的专项教练员越来越少,运动训练专业的本科和硕士毕业生大多担任中小学体育教师和健身俱乐部教练员(包括术科教学的健身教练员)。尽管运动训练学对应的体育教育训练学博士毕业生大部分进入高校工作,但其中相当一部分从事的主要工作为体育教育,而真正对口需求的竞技体育运动队和科研机构难以招聘到合格/优秀的科研人员。导致这一现状的原因在于生源的“先天不足”和培养的“后天偏差”,即通过体育单招入学的运动训练专业的本科生在科学理论知识方面基础薄弱,以提高运动水平和运动技能教学教法能力为主要培养目标的运动训练专业在人体自然科学知识和技能传授方面相对欠缺。此外,运动训练专业师资水平的局限、教材的陈旧、教学方法手段的单一也影响了运动训练学人才培养的质量。

3.3 科学研究科学研究是追求真相的过程,依赖提出和检验假设、依赖可证伪性、自我纠正是科学研究接近真相的3个独特方式[53]。相比之下,理论(theory)只不过是得到较好支撑的假设而已[53]。我国运动训练学学科成立以来,开展了大量研究[49-50],涉及的热点和趋势包括运动训练学向竞技体育学的拓展、项群训练理论、专项训练理论、优秀运动员的个体训练、竞技能力时空特征和状态监测、运动训练控制过程、竞技参赛理论、竞技体育发展的机制、训练过程的人文教育、运动训练周期的理论争鸣、超量恢复学说的理论争鸣、高原训练实践、体能训练的理论争鸣和实践等[49-50]。然而,我国运动训练学研究对运动员选材和培养、损伤预防、负荷监控、项目生物学特征、竞技能力诊断、竞技表现提升与疲劳恢复策略等相关问题的关注仍然不够,对运动训练学的自然科学或生物学特征的研究亟待加强[54-56]。导致这一局面出现的可能原因包括学科门类归属(教育学)、学科队伍的专业背景(术科背景)、对国外研究现状了解的不足、学历教育中科研方法类课程的欠缺、逻辑实证主义的不足[57]等。

3.4 实践应用科学研究与实践应用的脱节是世界各国运动训练学面临的共性问题[13, 21, 34-35],这一问题在我国有时被形象地描述为训练和科研的“两张皮”。尽管竞技体育管理部门和众多运动队尝试构建“训科医”复合型团队,但科研人员自身业务能力(研究能力和/或应用能力)不足、教练员对科研的认识和接纳程度偏低、训练和科研结合运行的机制不畅等多方面的原因导致运动训练学在竞技体育实践中的作用大打折扣。在高校从事运动训练学科学研究的教师更关注的是如何将研究成果发表在高水平学术期刊上,而对这些刊登在学术期刊的成果是否具有应用价值,是否能被教练员获取、理解和应用到日常训练中却关注较少。同时,从事运动训练实践的教练员关注的是如何获得一个万能的“训练秘方”,而较少关注训练方法背后的科学原理,以及如何根据项目、训练对象、训练目标和训练阶段的不同灵活运用训练方法。此外,我国现有的教练员培训形式、内容、系统性的不足也影响了教练员对运动训练学科研成果的理解和接受程度。

3.5 国际交流我国运动训练学的诞生是国际交流的产物,民主德国和苏联创建和发展的运动训练学经由早期学者的编译进入我国,为我国运动训练学搭建了学科框架。我国运动训练学的一些核心概念、原则和方法在此过程中逐渐形成。然而,民主德国和苏联自身运动训练学发展缓慢,一些欧美体育强国的运动训练学充分吸收了体育相关学科的科研成果,并在整合和应用过程中实现了自身的迅猛发展。相比之下,我国运动训练学发展长期滞后于国外运动训练学,具体体现在对国外运动训练学的研究和应用动态了解不全,赴国外从事运动训练学研究且回国的学者少,在国际运动训练学相关学术期刊发表成果少,参加运动训练学相关学术会议和交流的学者少,举办运动训练学相关的国际高水平学术会议少。当然,不可否认的是,近十几年来我国运动训练实践领域通过引进外籍专项和体能教练员,在一定程度上推动了我国运动训练学在理念和方法手段上的更新。

4 我国运动训练学的未来发展建议1969—2019年是世界运动训练学创立和发展的50年。在此期间,我国运动训练学在引进、借鉴、实践和思考中实现了快速发展,有力地支撑了我国竞技体育的崛起。然而,由体育大国向体育强国迈进的新时代要求我国运动训练学发挥更加积极主动甚至是引领性的作用。“科学化”是我国运动训练学未来发展的必经之路,需要在拓展学科国际视野、调整学科人才培养方式、完善学科研究范式、加强学科成果转化和强化学科价值应用等5个方面进行努力。

4.1 拓展学科国际视野竞技体育的较量是全球性的,运动训练学的发展同样是全球性的。尽管进行了不少原创性探索,但我国运动训练学学科发展在整体上仍滞后于欧美体育强国。对标国际是缩小差距的主要途径。这种对标首先需要克服语言上的障碍,与欧美体育强国的运动训练学对接,然后再进行学习、筛选和借鉴。同时,我国运动训练学需要拓展国际视野,从学科门类归属、研究范式、研究问题、人才培养、机构设置等多方面了解、学习和借鉴国外先进理念和举措,积极主动融入国际运动训练学理论研究与实践应用的“大家庭”,利用国外现有研究成果和成功经验快速提高我国运动训练学的整体水平。拓展国际视野是我国运动训练学“科学化”的重要前提。

4.2 调整学科人才培养方式人才培养是一项百年树人的工程,支撑运动训练学的主体是这门学科的人才队伍。运动训练学学科队伍的从业水平最终决定了学科的兴衰与存亡。高校的学历教育是人才培养的主阵地,其在人才培养过程中的学科归属、培养目标、课程体系、实习环节、师资水平、招生生源是人才培养质量的重要保证。我国运动训练学在学科门类归属上需要由社会科学调整到自然科学,加强学科的自然科学成分,按理学门类进行人才培养;在培养目标上需要由培养教练员和体育教师调整为培养竞技体育的科研人员,提高与其他专业的区分度;在课程体系上需要大幅减少术科训练和术科技能学习的比例,提高人体生物学和科研方法类相关理论和实践/实验课程的比例;在实习环节上需要加强实习场景的应用性和多样性,以及对实习带教师资的管理,着实提高学生实习的质量和效果;在师资上需要大幅增加具有人体运动生物学背景的师资,整合竞技体育实践领域的科研人员参与教学,与竞技体育实践领域密切合作;在招生生源上需要由体育单招生调整为有运动基础的高考理科生,提高生源的文化水平和运动水平。鉴于运动训练学的整合性(即多科学交叉)和应用性(重在提升竞技表现)、就业市场相对狭小,以及与运动科学在研究对象上的相似性(即均为运动中的人),建议我国将以“运动中的人”为研究对象、以健康促进和竞技表现提升为目标的本科专业合并为运动与训练科学(Exercise and Sports Science),并按理科门类的培养要求将高考理科生源培养成健康、健身和竞技领域的从业人员。例如,上海体育学院在“十三五”建设期间,通过体育学大类招生、培养方案修订、师资交叉、理学专业申报等措施积极推进“懂人体,会体育,擅应用”的运动训练学新型人才培养方式。人才培养是我国运动训练学“科学化”的坚实基础。

4.3 完善学科研究范式运动训练学诞生之初具有浓厚的教育学和方法学色彩,出现这一特征的背景是国家组织下的竞技体育训练和人体运动的自然科学研究刚刚起步。对教育学理论与方法的借鉴和对运动训练实践的观察实现了运动训练学学科的从无到有。但若就此将其定性为一门社会科学,在很大程度上会限制运动训练学的发展及其在竞技体育中的价值体现。运动训练是一个提升运动员竞技表现的过程,同时受社会科学和自然科学领域诸多因素的影响,对这一过程的研究需要综合运用社会科学和自然科学的研究范式。我国运动训练学需要围绕运动员的竞技表现提升展开,最大程度地运用自然科学的研究范式,更多地围绕制约运动员竞技表现提升的具体问题开展研究。同时,我国运动训练学各阶段的学历教育可参照美国,在数量和质量上加强体育科研方法类课程,以及学位论文的科研伦理和科研规范。例如,近年来,上海体育学院在体育学科交叉融合上进行了积极尝试并取得了初步成效[58]。完善学科研究范式是我国运动训练学“科学化”的有效保障。

4.4 加强学科成果转化一门学科的研究成果只有在被使用时才具有价值,而从研究成果到实践应用还需要转化和传播。提高学科研究成果的转化率需要“产出”科研成果的科研人员和刊载科研成果的学术期刊共同努力。科研人员应做到首先,在全面和系统了解国内外研究现状的基础上,深入运动训练实践寻找真正的科学问题,确保研究成果的科学性;其次,主动地将科研成果的学术性描述转化为教练员能理解的描述(如信息可视化),并以教练员喜好的方式(如非正式的面对面交流)传播给教练员;最后,积极利用社交媒体(如微信公众号、微博、抖音等)对科研成果进行传播。学术期刊应鼓励发表介绍国外运动训练学理论与实践的综述类文章和围绕运动员竞技表现提升的自然科学类实验性文章,论文结构中增设“实践应用”章节,增加案例研究/技术报告等偏重运动训练学实践类型的刊文,精简刊文篇幅,缩短审稿和刊文周期,并最终引领运动训练学科学研究的发展。此外,学科成果在转化过程中也需要提高运动训练学相关知识产权申请和转化的意识。加强学科成果转化是运动训练学“科学化”的具体体现。

4.5 强化学科价值应用运动训练学从诞生之初便以服务国家竞技体育为目标,其学科价值的体现就是竞技体育的科学化和效益化。尽管我国竞技体育在整体规模上存在优势,部分体育项目也在国际重大比赛中获得成功,但一些对科学化训练要求较高的运动项目处于相对落后的状态,其原因之一是我国竞技体育未能从运动训练学获得足够支撑。我国运动训练学需要专门构建国家竞技体育科研支撑体系,建设国家竞技体育研究与应用中心,统筹全国各层面竞技体育运动队的科研工作,并在人才培养和科学研究方面与高等院校开展多学科合作。同时,需要积极与单项体育协会和高等院校合作,开展教练员的岗前培训和职业发展教育,提高教练员执教的科学意识和能力,协助单项体育协会培养教练员。开展竞技体育科研人员(Sports Scientist)的培养和认证工作,制订竞技体育科研工作的行业规范和标准,大力培养竞技体育科研人员。强化学科价值应用是运动训练学“科学化”的最终目的。

5 结束语在世界运动训练学诞生50周年之际,我国运动训练学亟待在总结前期成果的基础上审视自身和放眼全球,通过“国际化”开启“科学化”历程。“国际化”涉及学科名称的对接、研究范式的重建、研究问题的调整、人才培养的修正、应用体系的构建等多方面内容。来自不同研究和应用领域的40名青年体育学者以本土情怀和国际视野达成共识,为我国运动训练学未来发展提供参考性建议,以促进我国运动训练学在科学化的道路上迈进,实现学科价值的全面提升。

建议我国运动训练学可与德文的Training-swissenschaft和英文的Sports Science对接,借鉴自然科学的研究范式,注重研究成果的转化、传播和应用,紧扣运动员竞技表现提升这一研究和应用目标,参照理学门类要求重新调整人才培养方式,构建全国统筹、与高校紧密合作的竞技体育科研应用体系,向运动训练学科学化的方向不断前进。

致谢 本文在构思和写作过程中得到了陈佩杰、陈小平和李建设3位教授的指导,在此一并表示感谢!

作者贡献声明:黎涌明完成了论文初稿,并根据其余39名作者的意见进行了修改。第2~40位作者对论文初稿提出了修改意见。所有作者对共识主要观点进行了认可程度评级,并形成终稿。

| [1] |

KRUG J, CARL K, STARISCHKA S. Der Einfluss der Trainingslehre von Harre auf die Trainingswissenschaft[J].

Leistungssport, 2001, 42(1): 65-84 (  0) 0)

|

| [2] |

陈小平. 科技助力奥运训练:形势、进展与对策[J].

体育学研究, 2018, 1(1): 80-86 (  0) 0)

|

| [3] |

过家兴. 体育科学领域里的新学科:运动训练学[J].

北京体育大学学报, 1982(3): 79-81 (  0) 0)

|

| [4] |

ESSA.Accredited sports scientists (Asps)[EB/OL]. [2019-08-01]. https://www.essa.org.au/Public/Consumer_Information/What_is_an_Accredited_Sports_Scientist_.aspx

(  0) 0)

|

| [5] |

HARRE D.

Principles of sports training[M]. Muskegon: Ultimate Athlete Concepts, 2012.

(  0) 0)

|

| [6] |

STIEHLER G. Zur Entwicklung der Trainingswissenschaft[J].

Wissenschaftliche Zeitschrift der DHfK Leipzig, 1970, 12(7): 75-92 (  0) 0)

|

| [7] |

HARRE D.

Trainingswissenschaft:Leistung, Training, Wettkampf[M]. Berlin: Sportverlag, 1994: 1.

(  0) 0)

|

| [8] |

HARRE D.

Trainingslehre-Trainingswissenschaft[M]. Aachen: Meyer & Meyer Verlag, 2008: 1.

(  0) 0)

|

| [9] |

BASES. About sport and exercise science[EB/OL]. [2019-08-01]. https://www.bases.org.uk/spage-about_us-about_sport_execise_science.html

(  0) 0)

|

| [10] |

GILBERT W D, TRUDEL P. Analysis of coaching science research published from 1970-2001[J].

Research Quarterly for Exercise & Sport, 2004, 75(4): 388-399 (  0) 0)

|

| [11] |

St Marys University Twickenham London.Sports coaching science BSc (Hons)[EB/OL]. [2019-08-01]. https://www.stmarys.ac.uk/undergraduate/sports-coaching-science/

(  0) 0)

|

| [12] |

Oklahoma State University. Sports and coahcing science[EB/OL]. [2019-08-06]. https://go.okstate.edu/undergraduate-academics/majors/sports-and-coachingscience.html

(  0) 0)

|

| [13] |

STONE M H, SANDS W A, STONE M E. The downfall of sports science in the United States[J].

Strength & Conditioning Journal, 2004, 26(2): 72-75 (  0) 0)

|

| [14] |

DVS. Ziele und Aufgaben von Dvs-sektion Trainingswissenschaft[EB/OL]. [2019-08-01]. https://www.sportwissenschaft.de/die-dvs/struktur-und-gremien/sektionen/trainingswissenschaft/trainingswissenschaft-ziele-und-aufgaben/

(  0) 0)

|

| [15] |

HALPERIN I, VIGOTSKY A D, FOSTER C, et al. Strengthening the practice of exercise and sport science[J].

International Journal of Sports Physiology and Performance, 2017, 13(2): 127-134 (  0) 0)

|

| [16] |

BISHOP D. An applied research model for the sport sciences[J].

Sports Medicine, 2008, 38(3): 253-263 DOI:10.2165/00007256-200838030-00005 (  0) 0)

|

| [17] |

LLOPIS E J, HOSMAN C M H, SAXENA S. Next generation of preventive interventions[J].

Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2004, 43(1): 5-6 (  0) 0)

|

| [18] |

BARTON C. The current sports medicine journal model is outdated and ineffective[J].

Aspetar Sports Medicine Journal, 2017, 6: 58-63 (  0) 0)

|

| [19] |

BISHOP D J, BURNETT A, FARROW D, et al. Sportsscience roundtable:Does sports-science research influence practice?[J].

International Journal of Sports Physiology and Performance, 2006, 1(2): 161-168 DOI:10.1123/ijspp.1.2.161 (  0) 0)

|

| [20] |

BUCHHEIT M. Houston, we still have a problem[J].

International Journal of Sports Physiology and Performance, 2017, 12(8): 1111-1114 DOI:10.1123/ijspp.2017-0422 (  0) 0)

|

| [21] |

HALPERIN I. Case studies in exercise and sport sciences:A powerful tool to bridge the science-practice gap[J].

International Journal of Sports Physiology and Performance, 2018, 13(6): 824-825 DOI:10.1123/ijspp.2018-0185 (  0) 0)

|

| [22] |

MUJIKA I. Sharpshooting in sport science and elite sports training[J].

International Journal of Sports Physiology and Performance, 2015, 10(7): 821-822 DOI:10.1123/ijspp.2015-0492 (  0) 0)

|

| [23] |

RUDDOCK A D, BOYD C, WINTER E M, et al. Considerations for the scientific support process and applications to case studies[J].

International Journal of Sports Physiology and Performance, 2018, 14(1): 1-15 (  0) 0)

|

| [24] |

PYNE D B. Sports physiology research:Moving to shorter and faster publication[J].

International Journal of Sports Physiology and Performance, 2013, 8(2): 109-110 DOI:10.1123/ijspp.8.2.109 (  0) 0)

|

| [25] |

CUSHION C J, ARMOUR K M, JONES R L. Coach education and continuing professional development:Experience and learning to coach[J].

Quest, 2003, 55(3): 215-230 DOI:10.1080/00336297.2003.10491800 (  0) 0)

|

| [26] |

SALMELA J H. Learning from the development of expert coaches[J].

Coaching and Sport Science Journal, 1995, 2(2): 3-13 (  0) 0)

|

| [27] |

READE I, RODGERS W, SPRIGGS K. New ideas for high performance coaches:A case study of knowledge transfer in sport science[J].

International Journal of Sports Science & Coaching, 2008, 3(3): 335-354 (  0) 0)

|

| [28] |

READE I, RODGERS W, HALL N. Knowledge transfer:How do high performance coaches access the knowledge of sport scientists?[J].

International Journal of Sports Science & Coaching, 2008, 3(3): 319-334 (  0) 0)

|

| [29] |

HEDRICK A. Learning from each other:Sources of new information[J].

Strength & Conditioning Journal, 2002, 24(1): 48-49 (  0) 0)

|

| [30] |

BUCHHEIT M. Chasing the 0.2[J].

International Journal of Sports Physiology and Performance, 2016, 11(4): 417-418 DOI:10.1123/ijspp.2016-0220 (  0) 0)

|

| [31] |

JONES B, TILL K, EMMONDS S, et al. Accessing offfield brains in sport:An applied research model to develop practice[J].

British Journal of Sports Medicine, 2017, 53(13): 791-793 (  0) 0)

|

| [32] |

张力为, 张凯. 体育科学研究方法向何处去?十个趋向与三个问题[J].

体育与科学, 2013, 34(6): 6-16 DOI:10.3969/j.issn.1004-4590.2013.06.002 (  0) 0)

|

| [33] |

FOSTER C, CORTIS C, FUSCO A, et al. The future of health/fitness/sports performance[J].

Fronteiras, 2017, 6(3): 187-211 DOI:10.21664/2238-8869.2017v6i3.p187-211 (  0) 0)

|

| [34] |

SANDBAKK O. Let's close the gap between research and practice to discover new land together![J].

International Journal of Sports Physiology and Performance, 2018, 13(8): 961 DOI:10.1123/ijspp.2018-0550 (  0) 0)

|

| [35] |

EISENMANN J. Translational gap between laboratory and playing field:New era to solve old problems in sports science[J].

Translational Journal of the American College of Sports Medicine, 2017, 2(8): 37-43 (  0) 0)

|

| [36] |

DWYER D B, BELLESINI K, GASTIN P, et al. The Australian high performance and sport science workforce:A national profile[J].

Journal of Science and Medicine in Sport, 2019, 22(2): 227-231 DOI:10.1016/j.jsams.2018.07.017 (  0) 0)

|

| [37] |

INGHAM S.

How to support a champion:The art of applying science to the elite athlete[M]. Simply Said: 2016: 139.

(  0) 0)

|

| [38] |

FOSTER C. Sport science:Progress, hubris, and humility[J].

International Journal of Sports Physiology and Performance, 2018, 14(2): 141-143 (  0) 0)

|

| [39] |

GILBERT W, Côté J, MALLETT C. Developmental paths and activities of successful sport coaches[J].

International Journal of Sports Science & Coaching, 2006, 1(1): 69-76 (  0) 0)

|

| [40] |

RODGERS W, READE I, HALL C. Factors that influence coaches'use of sound coaching practices[J].

International Journal of Sports Science & Coaching, 2007, 2(2): 155-170 (  0) 0)

|

| [41] |

GILBERT W, TRUDEL P. An evaluation strategy for coach education programs[J].

Journal of Sport Behavior, 1999, 22(2): 234-250 (  0) 0)

|

| [42] |

MALETE L, FELTZ D L. The effect of a coaching education program on coaching efficacy[J].

The Sport Psychologist, 2000, 14(4): 410-417 DOI:10.1123/tsp.14.4.410 (  0) 0)

|

| [43] |

GILBERT W D, TRUDEL P. Learning to coach through experience:Conditions that influence reflection[J].

The Physical Educator, 2005, 62(1): 32-43 (  0) 0)

|

| [44] |

BLOOM G A, DURAND-BUSH N, SCHINKE R J, et al. The importance of mentoring in the development of coaches and athletes[J].

International Journal of Sport Psychology, 1998, 29: 267-281 (  0) 0)

|

| [45] |

徐本力. 对我国运动训练学发展的回顾与展望[J].

成都体育学院学报, 1990(3): 37-43 (  0) 0)

|

| [46] |

田麦久. 运动训练学发展历程的回顾及21世纪展望[J].

体育科学, 1999(2): 33-36 DOI:10.3969/j.issn.1000-677X.1999.02.009 (  0) 0)

|

| [47] |

教育部高, 等.

普通高等学校本科专业类教学质量国家标准[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018: 76.

(  0) 0)

|

| [48] |

黄汉升.

体育教育训练学高级教程[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2003: 1.

(  0) 0)

|

| [49] |

刘大庆, 张莉清, 王三保, 等. 运动训练学的研究热点与展望[J].

北京体育大学学报, 2013, 36(3): 1-8 (  0) 0)

|

| [50] |

曹景伟, 袁守龙, 席翼, 等. 运动训练学理论研究中的中国流[J].

体育科学, 2004, 24(2): 29-32 DOI:10.3969/j.issn.1000-677X.2004.02.010 (  0) 0)

|

| [51] |

张红梅.体育教育训练学的学科建制[D].北京: 北京体育大学, 2012: 1

(  0) 0)

|

| [52] |

陈小平. 从师徒传技到奥运攻关:对运动训练集成化、科学化的思考[J].

体育科学, 2018, 38(7): 14-15 (  0) 0)

|

| [53] |

FOSTER C, ANHOLM J D, BEST T, et al. Scientific discovery and its role in sport science[J].

Kinesiology, 2016, 48(2): 274-284 (  0) 0)

|

| [54] |

刘大庆, 张莉清.国内外运动训练学发展比较研究[C]//中国体育科学学会.第十届全国体育科学大会论文摘要汇编: 一.2015: 419-421

(  0) 0)

|

| [55] |

胡亦海. 试论《运动训练学》学科研究的现状与发展趋势[J].

武汉体育学院学报, 1999(3): 87-92 (  0) 0)

|

| [56] |

陈小平. 重塑我国训练理论的运动生物学基础[J].

体育科学, 2010, 30(11): 17-23 DOI:10.3969/j.issn.1000-677X.2010.11.003 (  0) 0)

|

| [57] |

张力为, 孙国晓. 体育科学实证研究的逻辑流与证据链[J].

体育科学, 2017, 37(4): 3-10 (  0) 0)

|

| [58] |

陈佩杰. 从单一学科成长到多学科融合共进:对体育自然学科跨界整合发展的思考[J].

体育科学, 2018, 38(7): 5-6 (  0) 0)

|

2020, Vol. 44

2020, Vol. 44