20世纪以来, 随着传播技术的日新月异, 现代体育呈现出了高度媒介化的特征, 职业竞技体育的影响力更加依赖于传媒的呈现、运作和包装。现场观赛的激情体验固然令人澎湃, 但在电视与体育缔结“姻缘”后, 媒介化体育愈发成为一种具有重要经济和文化价值的大众传播现象。以体育竞赛表演为核心的体育媒介产品构成了传媒产业的重要支柱, 以实时体育赛事转播为核心的体育传媒内容成为注意力经济中的“翘楚”。从20世纪60年代助推电视技术的普及, 到互联网时代成为高新传播技术领域的实践先锋, 体育内容的传播与媒介技术的发展紧密交织在一起, 并在资本和产业的助力下形成了强劲的全球拓展之势。

新中国的体育电视随着电视转播的出现而诞生。1958年, 中央电视台的前身原北京电视台实况转播八一队和北京队的篮球友谊比赛, 标志着媒介化体育在中国进入新的阶段。60余年来, 在技术、资本和政策等因素的交织作用下, 电视体育的形态随着我国电视业的壮大而迭代更新, 不断孕育着新的变革动力。在当前传播渠道扩张、版权交易日趋开放的互联网时代, 新旧媒体之间的竞合与互动, 体育组织与媒体间的依赖与博弈, 资本与技术间的角力与联姻, 改变着电视体育传播的内在动力。体育内容在全球电视业和媒介融合进程中的价值日益凸显, 由电视大屏传播转向多屏同构传播生态的体育赛事传播格局正在加速形成。在终端融合与媒体交互的业态中, 新兴技术的传播逻辑与体育内容的价值属性彼此渗透, 推动着电视体育的创新升级。

1 全球电视体育版权生态的建构与重塑体育传媒是一种以特殊形态的内容传播为产品内核的媒介生产机构, 与其他类型的专业媒体相比, 其差异性源于并体现在它生产和传播的内容上。这一特性在电视体育的内容生产中表现得尤为明显。电视体育虽然杂糅了“新闻、肥皂剧、纪录片、游戏秀、专家访谈和娱乐节目等”[1]电视节目类型, 但实时体育赛事转播一直是电视体育的核心。与新闻、纪录片、电视剧甚至综艺类节目不同, 电视媒体在体育内容的生产中控制力弱, 体育赛事节目的生产高度依赖于体育赛事组织。对于体育电视机构而言, 获取高价值的体育赛事版权, 是其进行内容生产的基础, 也是在传播中创造价值的关键。Frank[2]将体育版权定义为体育赛事组织者, 即“版权持有者”允许第三方机构(通常是转播商)制作赛事视频等记录的权利。因此, 只有获得赛事的版权, 体育电视机构才能生产出体育赛事的相关节目, 优质的甚至独家的版权资源成为电视体育内容生产者竞争的焦点。由此, 体育组织与电视媒体结成了相互依存的价值同盟。

由于版权价值建立在职业赛事的品质上, 需要长期耕耘, 不断积淀, 这就导致了高品质赛事版权的稀缺性。近20年来, 伴随传媒数字化的高歌猛进, 全球范围内的职业体育赛事版权价格一路攀升。尤其是进入渠道多元、内容盈余的全媒体时代, 电视受众日趋碎片化和分众化, 在一个内容极度丰富的传播生态中, 供给侧的竞争门槛正在由可看性向必看性转变。这就意味着内容的生产者要尽可能地掌控独家资源, 提升竞争壁垒。因此, 在竞争日益加剧的全球电视产业生态中, 体育内容尤其是高价值实时体育赛事已经成为拓展受众规模和增强用户黏性的关键。

从全球体育版权价值变动看, 自20世纪90年代以来, 无论是在本国市场还是海外市场, 顶级体育赛事版权价格在传统电视和新媒体平台上都呈现持续走高的趋势。如图 1所示, 英超联赛在英国本土的版权价格已由1992—1997年的1.91亿英镑攀升至目前的51.36亿英镑, 涨幅近26倍。在中国市场, 2007年天盛公司以每赛季1 667万美元拿下3个赛季英超联赛全媒体版权, 而PPTV 2019—2022年平均每赛季2.4亿美元的全媒体版权价格再创国内版权费纪录。

|

图 1 1992—2019年英超联赛国内转播权销售价格[3] Figure 1 Premier League TV broadcasting rights revenue in UK from 1992 to 2019 |

随着传媒业竞争的加剧, 体育赛事版权对传统电视媒体具有更加特殊的意义, 尤其是在互联网时代泛娱乐化的生态中, 体育愈发成为内容经济的显贵。作为全球最大的体育电视网ESPN拥有美国四大联赛和全美大学橄榄球赛、美国足球大联盟(MLS)、全美赛车联合会(Nascar)以及欧洲顶级足球赛事等高价值体育赛事的转播权和专有权, 其中, 与NBA、NFL和MLB三大赛事每年签约版权费用总额就达到40亿美元。美国电视研究领域权威学者Amanda[4]认为, 奥运会开闭幕式和超级碗等体育节目与真人秀综艺节目是后电视网时代电视产业“高价值内容”的两大支柱。全球电视业的激烈竞争叠加新媒体的进击, 进一步加速了对顶级体育赛事版权的竞逐, 因为体育内容不但具有可看性, 对特定人群而言, 更是一种极富魅力的必看性内容, 是分众化传播中极少数“天涯共此时”的内容, 具有丰厚的商业价值。

因此, 在一个愈发倚重高品质内容的全球文化工业体系中, 体育组织和专业媒体间的关系正在由“共生”走向“博弈”。作为体育版权持有方的赛事组织和职业俱乐部凭借对稀缺体育IP的垄断, 纷纷推进自身的媒介化和媒体化, 通过自建内容传播平台, 精准对接受众需求, 摆脱对专业媒体的渠道依赖, 降低组织运营成本, 并与社交化媒体和平台型媒体展开更多基于版权的互动与协作。2017年, 国际米兰俱乐部自建媒体中心Inter Media House, 投入尖端高清技术打造国米电视台, 布局赛事制作、内容社交、跨屏互动等业务。俱乐部实施媒体化战略后的短期内在Facebook平台上的粉丝人数从630万上涨到800多万, 2018年的全球品牌价值排名上升了15名[5]。这表明, 体育联盟和体育俱乐部将通过自主开发版权以获取更多商业价值, 其媒体化转型将成为互联网时代体育传播的一个新增长极, 从而加速推动体育版权的全媒体分发。

2 我国电视体育传播的迭代与变迁 2.1 “体育即电视”:传统体育电视的双重垄断1964年, 麦克卢汉在《理解媒介:论人的延伸》中提出了“媒介即讯息”的不凡洞见, 当时正值电视在欧美国家成长为大众文化的主流媒体。“人们在经历了平面媒体的文字联想和广播媒体的音形分离的体验后, 电视媒体声画同步的传播特征迅速解放了人的形象思维。电视媒体快速发展的时期, 恰是电视渠道一元的时期, 即受众只能通过电视机观看由电视台制播内容的阶段。”[6]这也是体育电视垄断体育赛事内容播出渠道的年代, 麦克卢汉的理论甚至可以转化为“体育即电视”。相较于报纸和广播, 体育竞技在电视光影和镜头的切换下增加了不确定性和戏剧性, 电视体育声画同步的优势迅速得到了体育受众和广告商的认可, 迅速成为全球电视产业中受到追捧的内容品类, 电视媒体与体育组织围绕赛事传播而形成的价值联盟在相互助益中得到巩固。

在我国, 中央电视台体育频道于1995年1月1日正式开播。这一时期的中国电视业适值技术驱动行业格局变迁, 产业化和国际化加速, 电视文化逐步从“通俗/市民文化”向“流行/大众文化”转型的时期[7]。作为国内最顶尖的体育电视平台, 中央电视台体育频道在2007年就已能“通过亚太1A卫星覆盖全国, 每年播出20多档专题节目和直播1 600余场体育赛事, 实现全天24 h播出”[8], 在国内电视体育领域建立了绝对的霸权。这种地位的确立一方面得益于其国家级电视平台的渠道属性, 另一方面是特殊政策环境下享有版权垄断优势的必然结果。

2000年, 原国家广播电影电视总局印发的《关于加强体育比赛电视报道和转播管理工作的通知》(广发办字[2000]42号)规定:“各个电视机构可以在合理、有序的规则下竞购小型的体育赛事转播权, 但国内大型体育赛事, 如亚运会、世界杯足球赛、奥运会等电视转播权全部由中央电视台统一负责购买。”[9]政策对市场的干预, 为央视体育在版权竞争中构筑了坚实壁垒, 并提升了其与国际体育权益持有者的议价能力, “许多国际顶级赛事为了进入我国版权市场, 起始阶段版权都以低价、免费或倒贴的方式与央视合作”[10]。这一时期的中国体育电视也形成了“以中央电视台体育频道(包括CCTV-5以及2013年推出的CCTV-5+)为第1阵营, 北京体育频道、上海五星体育、广东体育频道为第2阵营, 山东、天津、新疆、深圳等体育频道为第3阵营, 其他为第4阵营的产业布局”[11]。因此, 无论从渠道还是内容角度而言, 传统电视台成为了体育节目尤其是实时体育赛事的唯一传播途径。基于对渠道和版权的双重垄断, 在固定的时间和地点收看固定节目的线性单向广播模式成为这一阶段电视体育传播的主导形态。

2.2 全媒体版权的拓展:网络崛起中的受众驱动数字技术革命和互联网的兴起催生出新的传播方式和受众需求。随着互联网用户的逐年增长, 新媒体市场日益庞大, 受众对媒介化体育内容的消费呈现日益多元的趋势。新媒体的发展使得播放渠道更加多样化, 传播方式愈加灵活, 传统媒体垄断赛事传播的地位逐渐松动, 越来越多的体育赛事的播出渠道开始由传统媒体向新媒体转移。

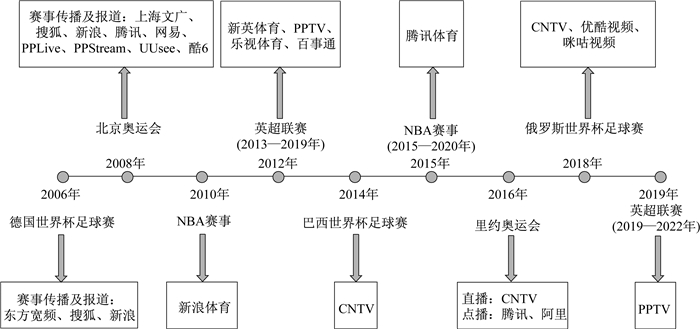

如图 2所示, 2006年国际足联第1次公开出售网络数字版权, 开启了早期网络媒体赛事报道的图片和视频服务。至2008年北京奥运会, 国际奥委会首次推出奥运新媒体转播权益, 并将其授予中央电视台的新媒体平台CCTV.com。CCTV.com与上海文广、网易、搜狐、新浪等网站签署了奥运新媒体商业转授权协议, 同时“CCTV网络电视奥运台作为央视国际奥运新媒体传播的主打产品, 共开设了60个直轮播频道(赛事直播频道28个, 演播室自制直播频道2个, 轮播频道26个, CCTV转播频道4个), 实现了7 900 h首播量和18 500 h的总播出量”[12]。北京奥运会后, 新媒体产业蓬勃发展, 体育赛事向全媒体版权的演化不断加速。2010年, NBA与新浪体育连续签订2轮新媒体转播协议。2012年, 新英体育续约2013—2019赛季英超联赛独家转播权。同时, 传统电视也试图加强对版权资源的控制力。2014年, 中央电视台明确申明其经国际足球联合会授权, 对巴西世界杯足球赛“享有中国大陆地区电视、广播、新媒体(含互联网、手机及其他所有新媒体平台)转播权和分授权权利, 以及视频点播权、音频点播权及其转授权等权利”[13]。

|

图 2 部分洲际重大赛事及全球顶级单项赛事新媒体转播权在我国传媒业的分布 Figure 2 The distribution of new media broadcasting rights in some major intercontinental events and the world's top individual events in China's media industry |

全媒体版权的拓展反映了以受众为中心的传播格局的兴起, 也显示出政策的转型与推动。2014年国务院出台的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》[14](国发〔2014〕46号)提出:“按市场原则确立体育赛事转播收益分配机制, 促进多方参与主体共同发展。放宽赛事转播权限制, 除奥运会、亚运会、世界杯足球赛外的其他国内外各类体育赛事, 各电视台可直接购买或转让。”此后, 新媒体方对顶级单项赛事的版权竞争日益加剧, 各类顶级单项赛事版权被腾讯、PPTV、爱奇艺体育、新浪体育、阿里等新媒体平台和互联网企业高价竞得, 打破了以往以电视转播权为主导的体育赛事版权市场, 形成了“网络媒体与中央电视台双向竞争的格局”[15]。各类平台在新的版权格局下, 以受众需求为导向, 以新的技术为依托, 积极打造形式新颖和样态丰富的内容产品, 各种不同的盈利模式和技术应用代表着新的“看体育”的方式对单向线性传播模式的挑战[16]。电视体育内容的传播不再被传统体育电视机构所垄断。

2.3 嵌入内容产业:多屏生态下的多主体博弈近年来, 智能终端进入存量竞争时代, 移动互联重构体育传播的媒介生态。2018年上半年我国新增手机网民3 509万人, 网民使用手机上网在网络接入方式中继续保持主导。截至2018年6月, 手机网民规模达7.88亿人, 占网民总数的98.3%[17]。随着技术升级下的三网融合向纵深拓展, 全球范围内的电视产业加速调整, “电视机构、设备厂商、电信企业、视频网站间围绕‘视频内容’的竞争与合作日益加剧”[18], 更多有互联网属性的多元主体加入, 重塑着体育视频内容的生产与传播格局。在欧美国家, 社交媒体和平台电商加速对体育版权的争夺与布局, 自Twitter、Facebook获得NFL和西班牙甲级联赛的转播权后, Amazon在2018年购得英超联赛版权, 2019—2020赛季在英国OTT视频平台上每季播放20场赛事, 且其Prime用户无须额外付费。

在我国, 互联网企业依托资本优势, 联姻新媒体视频平台加大对体育内容的全媒体版权开发与投入, 提升视频产品生产和分发的创新能力。2018年俄罗斯世界杯足球赛期间, 传统电视与新媒体平台在体育视频领域积极创新。中央电视台影音APP作为其体育频道的新媒体端口之一, 采用“极速高清”直播技术, 为受众提供高清流畅的观赛体验, 通过时移回看、VR全景模式、多路信号视角等新技术为受众提供沉浸式的观赛体验[19]。基于新媒体版权的竞购, 中国移动公司面向移动互联网领域设立的咪咕和以阿里为背景的优酷-PP体育联合运营平台等掀起了跨屏幕、跨平台和多终端的移动收视革命, 体育赛事传播平台进一步由电视端向移动端转移。艾瑞咨询[19]调查显示, 2018俄罗斯世界杯足球赛期间利用手机收看比赛的用户数量占86.2%, 超过电视用户占比(72.9%), 而在2014年巴西世界杯足球赛期间, 用户选择以电视收看的数量还高于手机用户数近10%。

随着电信运营商的入局, 由电视大屏传播转向多屏同构体育内容传播生态的格局正在加速形成。互联网行业巨头以体育内容为入口, 打造完整的体育生态链, 具有庞大泛娱乐用户的行业旗舰将体育内容作为产业布局的重点, 通过平台整合、业态融合与资本运营, 打造基于新技术形态和新体验需求的视频平台, 构建优质体育内容矩阵, 形成体育内容品类的强势入口, 增强用户关注度和黏合度, 集聚自身在泛娱乐产业中的平台优势, 推动媒介化体育内容跨界发展, 发挥其在内容产业中的辐射和带动效应。因此, 一个由移动传播体系和智能化技术主导的媒介生态与体育内容的特性愈发相得益彰, 折射出电视体育传播未来发展的大趋势。

3 移动互联时代电视体育的传播创新从传统体育电视垄断渠道与版权, 到多屏格局下体育成为内容产业争夺的入口, 电视体育发展处于一个崭新的媒介化环境中。进入移动互联时代, 体育传播的移动化、社交化和智能化特征日益显著, 改变着人们在互联网时代的赛事观赏和互动体验方式, 重构着受众、媒体和体育组织间的关系, 催生出体育媒介产品的新模式和新形态, 为电视体育的生产、传播、营销和消费构建了一个丰富的业态。

3.1 移动互联:规则、场景和模式的跃层提升自国际奥委会将互联网、手机等新媒体正式列为2008年北京奥运会独立转播媒体起, 大型体育赛事和体育视频内容的移动化传播就呈现不断加速的趋势。传统体育电视机构的融媒转型与新媒体平台在内容生产和赢利模式方面的创新探索, 凸显了互联网时代体育传播分众化、碎片化和全品类的发展趋势。移动传播时代的到来, 使技术以更复杂和精致的方式嵌入人的社会关系网络中, 大数据、云计算、人工智能等技术创新成果不断丰富着体育传播的形式与内容, 在互动性、精准性、人本化等方面不断推动体育传播效果的提升, 体育特有的速度与激情也在移动场景和智能传播中得到新的匹配与跃升。

由于通过传统方式消费体育内容的人群逐渐萎缩, 线性单向的广播模式日益无法满足内容需求个性化和细分化的趋势, 互联网时代电视体育的传播创新势必应以更好地满足人的情感和心理诉求为导向, 进一步突破空间和时间的界限, 打破虚拟与真实的边界, 通过高清视觉沉浸、AI参与、VR体验以及用户交互等技术使更多场景和应用在智能化的传媒链条中实现。奥运会和世界杯足球赛等重大赛事将更多地依托视频化平台和社交化网络强化媒介和用户之间的联结, 从而在一个重塑的电视体育版权生态中促进专业内容生产(PGC)向用户内容生产(UGC)的模式转变, 顺应被动式媒介文化向参与式媒介文化的转向。

迭代升级的移动网络构成了一个互联互通的生态体系, 多屏格局中的不同终端不仅是一个孤立的内容载体, 还构成具有链接属性的媒介网络和操作系统, 塑造着体育内容的接收方式、内容嵌入场景的体验模式和传受互动的结构关系, 极大增强了包括体育传播在内的传播实践的“同步性、本地化和个性化”[20]。传统体育电视机构在网络平台和电信运营商“媒体化”与“视频化”的趋势推动下, 面临着从“稀缺”丛林向“丰裕”丛林的竞争生态转变, 在继续保持对核心版权资源掌控的基础上, 将形成更大的动力从电视机构转型为平台运营主体[21], 与多元的生产和传播主体共同构建内容平台, 以有效地满足移动化和社交化需求。

3.2 媒介竞合:技术驱动的权力转移技术升级推动的传播创新体现了内容生产和消费过程中向受众的赋权。2016年巴西里约奥运会以来, 多屏联动助推新老媒体版权竞争, 也进一步推动了体育视听领域的模式创新。电视体育在互联网机顶盒的模式下开启了直播和回看等功能, 受众能够更便捷地选择收视时间, 也可根据自身的偏好对收视选项进行主动设置。在互联网时代的移动传播中, “设备是移动的, 参与者是移动的, 由技术、人、信息在传播中构建的环境也是移动的”[22]。移动性的增强进一步丰富了受众在收视终端的体验形态。在2018年俄罗斯世界杯足球赛期间, 咪咕视频的受众除观看赛事之外, 还可以参与竞猜、为支持球队投票、编写评论、投稿自制内容。更多的新媒体体育平台开设球迷社区, 用户可设置与家人一起观看, 或与专属球队的球迷一起观赏等场景。这种跨越物理空间和地域限制的互动满足了受众渴望表达的需求, 在平台与用户交互过程中进一步实现了媒介和受众的无缝衔接。

从全球传播革命看, 社交媒体的崛起推动“一对多”的平台传播和“多对多”的关系传播交互融合, 释放出体育在传播领域的新需求和新形态, 使更多的场景和应用在智能化的社交平台上实现。在欧美, 传统体育电视加速推进多屏分发, ESPN Plus成为ESPN争夺小屏用户推出的流媒体产品, 同时Facebook和Amazon等流媒体平台竞相追逐体育赛事版权, 进一步沉淀和巩固其平台用户, 增强用户的归属感, 丰富平台变现手段。在移动网络主导的内容消费生态、网络电商平台和泛娱乐文化的合力作用下, 我国电视体育在版权格局、传播业态和发展模式方面也呈现出本土化的特征, 尤其是平台型视频媒体争相把体育内容作为引流的入口。新兴体育媒体的属性已不限于视频传播和资讯分发, 而且还延展出社交、服务和购物等属性。因此, 技术驱动的权力转移清晰可见, 体育赛事从单一的电视转播权向全媒体版权演化的趋势更加明显, 多元的内容制作方愈发重视以受众不断分化的收视偏好为先导进行媒介创新, 并在竞争中不断加强合作。尽管版权依然是体育传播竞争的核心, 但是基于版权垄断的单一广告经营获取利润的时代已经随着渠道的冗余性增长而渐行渐远。

3.3 品质提升:注意力经济中的价值引领随着新老媒体的此消彼长与更新迭代, 体育在注意力经济中的投资回报收益愈发突出。在美国, 电视体育内容时长占电视总播出时间的8%, 却为电视产业贡献了40%的收益。但是, 随着ESPN、BskyB、CBS以及中央电视台等着手运营OTT平台和移动端口, 体育内容的碎片化将成为新技术形态下的一种发展新趋向。充满着仪式感和国家主义气质的大型赛事依然是全球体育版权机制、商业利益和规模化收视的核心保障。然而在更为宽广的频谱中, 各类区域性赛事和小众赛事将通过流媒体平台和订阅型收视(SVOD)等模式得到推广和传播, 从而为内容产业开发出更多有价值的体育内容。

移动互联的到来造就了一个传播无处不在、如影随形的时代, 各种资讯端口争相逐猎受众的目光, 使得注意力成为一种极度稀缺的资源。在注意力市场中, 不同的传播者通过表达和表演, 获取受众的注意, 努力成为一个“感动者和被感动者”[23]。在全媒体时代, 争夺和培育能极大吸引注意力的优质内容, 已成为具备核心竞争力的关键。当前, 随着人们精神消费升级, 用户需求驱动的互联网内容产业日趋繁荣, 体育内容传播不只是在体育传媒的版图之中进行运作, 而且已经逐步融入内容产业的生态中。

由于体育内容的受众是一种典型的趣缘群体, 其社群化的特征必将产生所谓的“粉丝经济”, 而内容媒体脱离输出价值观这一主线, 就无法实现持续成长和获益[24]。对体育“粉丝”而言, 其钟爱的体育内容不但具有可看性, 更是一种有魅力的必看性内容。“粉丝”的专业化和内容的品味化要求电视体育的传播必须要善于以鲜明的价值观引领受众体验生态的建构, 用有价值观的内容和模式将体育组织、体育赛事和体育受众以基于价值认同的方式连接在一起。在我国, 体育是一种有着深厚受众基础、专业化门槛高、精神感召力强的优质内容, 在打造高品质文化娱乐产品中应更加注重彰显价值引领的属性。

4 结束语随着电视媒体渠道垄断的终结, “媒体融合化、移动化、社交化趋势的不断加强, 与媒体相关的体育经济在市场模式、产业结构、法律规制等方面出现了新的情况和要求”[25]。与欧美国家职业体育赛事资源极度丰富不同, 由于我国体育产业尤其是竞赛表演业发展欠发达、市场化程度不高、政策基础薄弱等, 我国本土优质赛事供给稀缺, 部分赛事版权的价值与市场价格还存在不同程度的偏离, 版权价值交易的评估体系仍不完善, 体育传媒业对体育产业的带动效应有待进一步释放。当前, 技术和资本的影响正在日益显现, 在大视频产业格局中, 我国电视体育的生产主体渐趋多元, 全球知名赛事品牌向中国推广的力度正不断加大。随着国内加快发展竞赛表演业的利好政策不断出台, 体育赛事相关权利的市场化运营也将渐趋成熟, 而赛事举办权和赛事转播权等资源的公平、公正、公开流转, 会为我国电视体育在互联网时代的创新发展注入新的动力。

| [1] |

魏伟. 重访电视与体育的"天作之合":从布尔迪厄说起[J].

成都体育学院学报, 2015(2): 33-39 (  0) 0)

|

| [2] |

FRANK D.The business of TV sport[R].2009: 24

(  0) 0)

|

| [3] |

STATISTA.Premier League TV broadcasting rights revenue in UK from 1992 to 2019(in million GBP)[EB/OL].[2018-10-26].http://www.statista.com/statistics/385002/premier-league-tv-rights-revenue/

(  0) 0)

|

| [4] |

LOTZ A D.

The television will be revolutionized[M]. New York: New York University Press, 2007: 43.

(  0) 0)

|

| [5] |

张康阳.重塑国米!让它成为世界上最成功的俱乐部[EB/OL].[2018-10-26].https://sports.sina.cn/seriea/juve/2018-10-26/detail-ihmxrkzx4025414.d.html

(  0) 0)

|

| [6] |

郭学文. 媒介融合时代的电视台生存:从电视内容和渠道关系说起[J].

新媒体研究, 2014(11): 43-45 DOI:10.3969/j.issn.1671-7597.2014.11.027 (  0) 0)

|

| [7] |

常江.

中国电视史:1958-2008[M]. 北京: 北京大学出版社, 2018: 379.

(  0) 0)

|

| [8] |

李辉.

中国体育的电视化生存[M]. 上海: 学林出版社, 2007: 9.

(  0) 0)

|

| [9] |

王志学. 经济学视角下体育赛事版权市场的发展[J].

北京体育大学学报, 2017(4): 29-36 (  0) 0)

|

| [10] |

赵正.体育版权新玩主[N].中国经营报, 2016-01-18(C14)

(  0) 0)

|

| [11] |

安福秀, 黄丽娟, 宁猛. 中国体育电视媒体发展困境与出路:以体育版权为视角[J].

成都体育学院学报, 2014(11): 1-5 DOI:10.3969/j.issn.1001-9154.2014.11.001 (  0) 0)

|

| [12] |

范洁. 奥运, 新媒体发力[J].

传媒, 2008(9): 19-21 (  0) 0)

|

| [13] |

央视网.关于独家享有2014年巴西世界杯新媒体传播权的声明[EB/OL].[2018-06-10].http://worldcup.cntv.cn/2014/06/10/ARTI1402394736593789.shtml

(  0) 0)

|

| [14] |

国务院.关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见: 国发(2014)46号[EB/OL].[2018-10-20].http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-10/20/content_9152.htm

(  0) 0)

|

| [15] |

李芳, 魏朝阳. 移动新闻客户端大型体育赛事传播困境与发展策略研究[J].

沈阳体育学院学报, 2015(5): 80-86 DOI:10.3969/j.issn.1004-0560.2015.05.016 (  0) 0)

|

| [16] |

张盛. 互联网生态下的体育电视:媒介变迁与革新之道[J].

上海体育学院学报, 2017(6): 72-77 (  0) 0)

|

| [17] |

中共中央网信办.第42次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].[2018-08-20].http://www.cac.gov.cn/2018-08/20/c_1123296882.htm

(  0) 0)

|

| [18] |

高红波.

电视媒介融合论:融媒时代的大电视产业创新发展[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2018: 53.

(  0) 0)

|

| [19] |

艾瑞咨询.2018年世界杯转播平台洞察报告[EB/OL].[2018-07-30].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1607385987106057405&wfr=spider&for=pc

(  0) 0)

|

| [20] |

JENSEN K B. What's mobile in mobile communication?[J].

Mobile Media & Communication, 2013, 1(1): 26-31 (  0) 0)

|

| [21] |

周滢.

内容平台:重构媒体运营的新力量[M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2012: 239.

(  0) 0)

|

| [22] |

邹军. 移动传播研究:概念澄清与核心议题[J].

新闻大学, 2014(6): 71-81 (  0) 0)

|

| [23] |

张雷.

媒介革命:西方注意力经济学派研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2009: 49.

(  0) 0)

|

| [24] |

喻国明. 内容生产的供给侧与需求侧:趋势与变化[J].

新闻与写作, 2018(11): 53-56 DOI:10.3969/j.issn.1002-2295.2018.11.011 (  0) 0)

|

| [25] |

邹举, 朱浩然. 模式、竞争与规制:媒体融合背景下的欧洲体育传播市场[J].

体育与科学, 2018(5): 33-38 (  0) 0)

|

2019, Vol. 43

2019, Vol. 43