作为中华民族优秀的传统文化事象,武术以多种形式存在、发展,呈现拳种繁多、地域分布广泛的特征,形成了博大精深的武术文化。武术拳种呈现地域特征的同时,也与地域民俗活动产生了融合。武术与民俗的融合成为武术文化研究的新视角,当前主要表现为运用人类学的方法研究民间民俗武术活动,并产出一系列成果,如对牛斗牛[1]、抬官人[2]、打金章[3]、安顺地戏[4]、打黑狮[5]、黑泥屯“演武活动”[6]等的人类学研究。此类研究主要集中于南方少数民族地区,北方汉族地区丰富的民俗武术活动有待深入研究。诞生于山东海阳的国家级非物质文化遗产(以下简称“非遗”)海阳大秧歌是典型的武术与民俗活动融合的体育艺术样式。目前关于海阳大秧歌的研究仅在舞蹈学视域下展开,侧重其舞蹈、娱乐、表演功能,突出其在族群交往中促进人际关系和谐的作用,忽视了其中的对抗与冲突。海阳大秧歌中的民俗武术活动“斗秧歌”是冲突的主要表现形式,其武术元素是使情节跌宕起伏、扣人心弦的主要动因。

海阳大秧歌吸收了军事武术的兵法谋略与民间武术的技术动作。“斗秧歌”的兴盛与族群的生存斗争密切关联。在生产力水平低下和科技不发达的时代,人们以血缘关系为纽带,以宗族和村落形式聚居而生,村落之间为争夺生存资源而产生冲突,使得村落之间在“斗秧歌”时暗藏着对抗、斗争的导火索。由此,“斗秧歌”成为海阳大秧歌中最具代表性的仪式活动,以“文斗”与“武斗”的形式演绎军事武术中的兵法谋略与民间武术的技术。为全面深入地解读武术与“斗秧歌”的深层关联,笔者对“斗秧歌”仪式活动进行了深入的田野考察,对其背后的民俗语境进行深描,以揭示武术融入民俗活动的逻辑与动因,剖析民间武术与民俗活动的互动关系,为民间武术的当代发展提供启示。

1 研究方法 1.1 文献资料法通过中国知网数据库搜索与海阳大秧歌、螳螂拳、民俗武术活动相关的论文,在山东省图书馆、烟台图书馆、海阳市图书馆、海阳市文化馆查阅地方市志、县志、文化志、人物志中关于海阳大秧歌及螳螂拳的史料,在上海图书馆、上海体育学院图书馆查阅哲学、人类学、舞蹈学、民俗学、宗教学、历史学等方面的专著,为本文提供理论基础与文献支撑。

1.2 田野调查法采用多点田野调查法,先后4次深入田野,与研究对象同吃同住、共同生活,运用参与观察、半结构式访谈、录音、笔记、摄影、摄像、身体动作分析等手段,获取了大量照片、录像、录音资料。以“局外人”的视角,记录当地人的语言、动作,以及那些无法用言语描述的、不易察觉的细微线索,随时捕捉“局内人”的观点。

第1次田野调查的时间是2017年10月31日—11月10日,笔者到螳螂拳一代宗师梁学香的故乡榆山夼村,参与螳螂拳传人祭祖活动,初步接触了海阳大秧歌。第2次是2018年7月25日—10月12日,笔者在虎头湾大秧歌影视基地、西石兰沟村、岱格庄等地进行了田野调查及深度访谈。第3次是2019年1月27日—2月27日,笔者到西石兰沟村、榆山夼村、南城阳村、大磊石村、大丛家村、虎头湾大秧歌影视基地等地进行了田野调查及深度访谈。第4次是2019年11月14日—12月2日,笔者再次到西石兰沟村、榆山夼村、大磊石村、大丛家村等地进行了田野调查及深度访谈。访谈对象包括海阳市文化与旅游局局长赵中国,海阳大秧歌国家级非遗传承人、八卦门花鼓于信,省级非遗传承人、螳螂门乐大夫修建国,市级非遗传承人、八卦门乐大夫鞠进东,市级非遗传承人、长拳门乐大夫王旭,海阳市大秧歌协会会长、虎头湾大秧歌影视基地总经理王新旭,海阳市大秧歌协会秘书长姜华海,原海阳县文化馆馆长王瑾兆,原海阳市凤城镇文化站站长鞠春山等。访谈内容主要包括:“斗秧歌”的过程、程序及注意事项;“斗秧歌”如何判断输赢及是否有奖励;武术、兵法谋略在“斗秧歌”中的运用;“斗秧歌”的作用及意义;等等。

1.3 口述史研究法作为“小传统”的民间舞蹈样式,海阳大秧歌的史料不够丰富,特别是关于“斗秧歌”的历史记载较少。通过对“斗秧歌”活动见证人的口述史访谈,可弥补“斗秧歌”历史文献不足的缺陷,充实研究资料及文化的生动性,从“人”的视角认识、理解与感知“斗秧歌”的历史[7]。

2 海阳大秧歌的历史源流及其武术特征海阳大秧歌产生于山东半岛的黄海之滨。山东海洋文化是一个动态的开放体系,它的形成是一个本地原住民文化和移民文化经过多次互相影响、互相吸收而逐渐融合的过程[8]。在这一过程中,军事海防对海阳大秧歌影响深远。海阳大秧歌是海阳大嵩卫军士在备战抗倭之余,进行祭祀、娱乐庆典的产物。其受到军事武术与兵法谋略的熏陶,带有军事战争的烙印,同时吸收了丰富的民间武术元素,成为民间武术表演的载体。

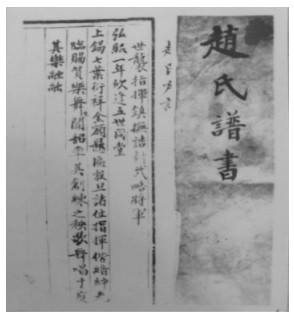

2.1 海阳大秧歌的历史源流关于海阳大秧歌的最早文字记载见于海阳市博物馆藏《赵氏谱书》(图 1):“二世祖通,世袭指挥、镇抚,诰封武略将军。洪熙一年欣逢五世同堂,上赐‘七叶衍祥’金额,悬匾谷旦,诸位指挥偕缙绅光临赐贺。乐舞生闻韶率其创练之秧歌,舞唱于庭,其乐融融。”[9]69《海阳县志》[10]764也记载,明洪熙元年(1425年)乐舞生闻韶在大嵩卫城里扮演秧歌,为海阳大秧歌之始。因此,乐舞生成为研究海阳大秧歌的重要线索,乐舞生是明清两朝专门负责大、中祀吉礼之雅乐的文艺工作者。《明史·乐志》[11]1146记载:“太祖初克金陵,即立典乐官,定乐舞之制, 乐生仍用道童,舞生改用军民俊秀子弟。”明朝立国之初即设置乐舞生,形成“中央—各地王府—地方官府”的基本分布架构,清朝乐舞生上承明朝,基本分为中央、地方2层结构[12]。

|

| 图 1 《赵氏谱书》影印件(节选) Figure 1 Photocopies of Zhao Family Genealogy 注:资料由原海阳市凤城镇文化站站长鞠春山提供。 |

为推广乐舞以教化民众,中央与地方政府以乐舞生为媒介,构建上下传播的渠道。例如,为保证祭祀乐舞符合朝廷规制,明洪武时期实行自上至下的教学模式,即派遣太常寺乐舞生教授各地王公府邸的乐舞生,之后再由王宫的乐舞生传授给当地的乐舞生[12]。《海阳县文化志》[9]33记载,明永乐初年,大嵩卫乐舞生在祭祀仪式中演奏《云门》《大夏》等文舞以及《大濩》《大武》等武舞,即是国家向地方推广乐舞并由乐舞生实施的例证。与此同时,地方也在主动向国家学习,如孔毓圻所撰《幸鲁盛典》[13]记载,明洪武七年十一月,衍圣公府将从州县选拔出的20名乐舞生送至太常寺接受乐舞培训。乐舞生闻韶创编海阳大秧歌即是地方向国家学习祭祀乐舞的典范,如有学者[14]指出,海阳大秧歌演员所用的翎扇、拂尘、霸王鞭、手巾等道具与宫廷雅乐“六小舞”即《帗舞》《羽舞》《人舞》《皇舞》《干舞》《旌舞》同出一源。有学者[15]认为,这一阵容明显受到宫廷祭祀乐舞的影响,并主动模仿其祭祀礼仪。

海阳大秧歌吸收了国家雅乐舞蹈中的武舞内容,又因海阳特殊的军事战略位置与武术文化传统,吸纳了军事武术元素,强化了武舞特征。后逐渐下移到海阳乡间,融入反映民众生产、生活的文化元素,成为海阳民间舞蹈活动,用于祭祖、祭海等仪式。至清代,融合了民间武术动作,与民间武术的发展密切关联。由此,海阳大秧歌实现了由官方乐舞到地方民间舞蹈的转变。海阳大秧歌能在民间传承的动因:一方面,因其用于节庆时的祭祀仪式活动,蕴含了人们对祖先与神灵的精神寄托,在集体狂欢中,起到强化文化认同、凝聚族群的作用;另一方面,其与武术相融合,成为武术传播的载体,在海阳民间流传“不喝三冬油,不能跳大秧歌”的说法,即海阳大秧歌的表演者必须在拳坊中习武3个冬天,具备扎实的武术基础才可表演。可见,武术是海阳大秧歌发展的重要动力。

在中国古代社会,礼法并施、礼法合治是国家治理的重要特征。对此,荀子[16]认为:“礼者,法之大分,类之纲纪也。”礼是法律之根本,万物之纲要。司马迁[17]也提出了“礼禁未然之前,法施已然之后”的观点。因此,礼是中国古代社会为明确人伦关系、维护社会秩序所制定的社会规范、行为准则与文化制度。在封建社会,乐舞被视为“礼治”“乐治”的工具,亦是“载道”“治心”的手段[18]27,乐舞祭祀仪式的整个过程都受到“礼”的制约,以此灌输“礼”的思想观念,遂成为统治者治理国家、教化民众的工具。明代乐舞的特点是民间舞和宫廷舞相互渗透[19],海阳大秧歌也是宫廷雅乐与民间俗乐的融合,为民间对国家祭祀乐舞的模仿,同时实现了国家祭祀乐舞向民间的下移,成为礼乐教化的载体。海阳大秧歌的祭祖与祭海活动是乡民寄托对祖先及神灵崇拜的纽带,背后隐含着对伦理关系和天人关系的维护与遵从,在祭祀的仪式性活动中,通过“天命信仰”实现宗教与政治伦理的结合[20]。由此,海阳大秧歌所承载的种种礼法规制成为中国古代社会礼法并施思想在乡间社会的重要体现。

2.2 海阳大秧歌的武术特征海阳地区在春秋战国时期隶属于齐国。姜子牙封地齐国,倡导“尊贤尚功”,文化思想开放,较少受到繁文缛节的束缚,因此,海阳文化具有较强的开放性、包容性,大多能表现人物性格的文化元素皆被海阳大秧歌吸收。海阳大秧歌将军事武术元素囊括其中,具有军事战阵形态和兵法谋略运用的特征,吸收民间武术元素,按照民间武术拳种划分为八卦门、螳螂门及长拳门等门派。

2.2.1 海阳大秧歌与军事武术的融合海阳大秧歌融合军事武术与明太祖朱元璋设立卫所制度有直接关联。明洪武三十一年(1398年)正月,朱元璋命徐祖辉巡视山东东部沿海,组建捕倭屯田军,并择要地拟设卫所。五月,于张家庄(今海阳市凤城镇)等渔村设大嵩卫,首任指挥使邓清督建卫城。同年,设海阳守御所(今乳山县海阳所)[10]1。明初实行屯田制与世袭兵制,“寓兵于农”成为社会常态,军民融合、兵农合一,军事战争理念和军事行动与人民日常生产、生活紧密结合。于蔚泉在《海阳秧歌》[21]中写道:“偏居一隅的大嵩卫并非繁华都市,很难想象以驻军屯田、戍边为主的军事要塞长期供养一批专职的祭祀乐舞队伍。每逢祭祀孔子、祭海、祈雨、祭天时,就表演乐舞,平时则从事军事和农业劳动。”如前所述,乐舞生闻韶即为大嵩卫指挥、镇抚、武略将军赵通的家庭庆典活动组织秧歌。明清时期,乐舞生为乐生与舞生的合称,是专司祭祀典礼的乐舞人员,舞生通常从军民俊秀弟子中选拔,乐生则选自道童[18]71。

依据上述史料,海阳大秧歌具有军事武舞的形态特征,今仍有诸多线索可以证实:①海阳大秧歌吸收了明朝军事作战武器如三眼枪(又称三眼铳)、助长军威的旌旗以及印有青龙、白虎、朱雀、玄武图案的彩旗;秧歌队入村表演先鸣放三眼枪,枪响三声象征着军礼中的三声炮响;在靖难之役中,朱棣的燕军就曾以三声炮响作为攻击的信号[11]2888。②海阳大秧歌以军队队列形式出现,花鼓队员为前锋,乐大夫坐镇中军指挥,霸王鞭队员在队尾压阵,既向前冲锋、占据场地以进行表演,又保护了队伍中间的女性秧歌队员。③海阳大秧歌融入了古代军事阵形,以“串黄河”为主,分为“黄河八卦阵”“四瓮城黄河阵”“六城黄河阵”等,相传为纪念姜子牙伐纣破“九曲黄河八卦阵”之功。“黄河八卦阵”以纵横19根草把等距竖立,间隔5尺,用绳连起,界成左八卦、右八卦及金龙、银蛟共18阵,阵阵相通,迷径交错,形似迷宫:阵中竖一大旗,旗斗上供“禹王”“老君”神位,取崇“禹王治水”“老君兴道”之意;阵门扎一松门,每根草把皆插五色小旗;阵内有守阵人18名,按规定顺利破阵后,得小旗18面则胜出,以鸣炮击乐相送,如果输了,则偃旗息鼓,从绳下钻出,谓之“钻狗洞”[9]122。④“斗秧歌”是类似两军对阵的模拟战场,大量运用了兵法谋略,是展示双方智慧与勇武的民间艺术舞台。

2.2.2 海阳大秧歌与民间武术的融合《海阳县文化志》[9]71记载:清顺治年间,大辛家村少林弟子辛璋光将少林武术功架教给后生用于花鼓舞姿。后有螳螂拳拳师李秉霄收徒传艺,八卦掌拳师刘庆福、李少庵等人传艺,武术表演遂融于秧歌舞表演。军事武艺与民间武艺共同融入海阳大秧歌,促成其尚“武”的风格。海阳民间武风烈烈,本土拳种螳螂拳根基深厚,长拳、八卦掌也广泛传播,形成“村村有拳坊”的景象。海阳大秧歌吸收民间武术拳种的动作风格,形成相应流派,如螳螂门、八卦门、长拳门等。

各派大秧歌的动作风格与所吸收的拳种动作风格相似。长拳门大秧歌的动作有长拳的弓步、马步、仆步、虚步、歇步、腾空飞脚与旋风脚等。螳螂拳的七星步、玉环步、腆肘、双封手等代表性动作在螳螂门大秧歌中都有所体现。八卦门大秧歌中,乐大夫表演时的走动路线与八卦掌走圈转掌的路线基本一致,表演动作多为八卦掌的穿掌等手法,以及半马步、摆扣步、夹剪步等步法,并要求“男护裆、女护胸”,即男性演员要注意裆部的防护、女性演员要注意胸部的防护,是八卦掌攻防兼备思想在大秧歌中的体现。

对外军事抗倭、对内防御盗匪的岁月记忆强化了海阳大秧歌的斗争意识并代代相传,民间武术的加入为其中的斗争与冲突提供了技术支持。由此,海阳大秧歌的串村表演活动通过仪式上的争斗、对抗,使得双方必须尽情施展各自的武功以胜过对方,获取物质与精神的双赢。海阳大秧歌吸收军事武术与民间武艺,使其“斗秧歌”暗含激烈冲突,情节跌宕起伏、扣人心弦。

3 “斗秧歌”的逻辑阐释:礼法约束下由“文斗”到“武斗”的递进“斗秧歌”指甲村秧歌队到乙村表演时,丙村秧歌队稍晚抵达,则在乙村外等候,待表演结束,甲村秧歌队到村口迎接丙村秧歌队,两队相向而行,按照规定的程序和礼仪进行一番“斗秧歌”,直到甲村秧歌队把丙村秧歌队迎进村里,甲村秧歌队方可退出。在“斗秧歌”过程中,只要有一方触犯规矩,便会产生暴力冲突。根据田野调查及现有文献史料,将海阳大秧歌中的“斗秧歌”定义为一种带有对抗意识的斗争行为,具有较强的艺术观赏性,可分为“文斗”“武斗”两部分,二者环环相扣、统一于“斗秧歌”这一主题,其逻辑形式表现为礼法约束下由“文斗”到“武斗”的递进。

礼法贯穿于“斗秧歌”的始终,控制着“斗秧歌”的节奏变化与走向。在先秦儒家看来,礼有礼义与礼仪2个层次,前者是礼的精神与情感,后者指礼的仪式与礼节,二者分别在思想与行为上对人进行规范和引导[22]。礼仪是为保证社会秩序对人的行为提出的规范[23],具有道德上的约束性,适用于一定的群体范围。礼法作为礼与法的合称,是2种治理方式并用即礼法合治的治世之道[24]。明朝时期,通过制定乡约、实施保甲之法等措施,以有组织的礼俗教化和监督惩戒规范乡民行为,化解他们之间的矛盾冲突,及时制止破坏乡村秩序的行为[25],体现了中国古代国家治理中礼法并施的特点。礼治与法治并行不悖,共同成为维持乡土社会秩序的有效力量。正如费孝通[26]61-64在《乡土中国》里所言:礼是社会公认的行为规范,礼治是人们主动地服从于规范,不靠外在的权力来推行;法律也是一种行为规范,是靠国家的权力来推行的;礼和法不同的地方是维持规范的力量。礼法通过对人的思想和行为的约束,使人们的行为不逾界,达到化民成俗的效果。“斗秧歌”过程受到礼法约束,禁止不合礼法的越轨行为,杜绝暴力冲突,避免造成乡村社会关系失序,以此强化乡间社会秩序的稳定与人际关系的和谐,是国家治理中礼法并施思想的有效实施方式。

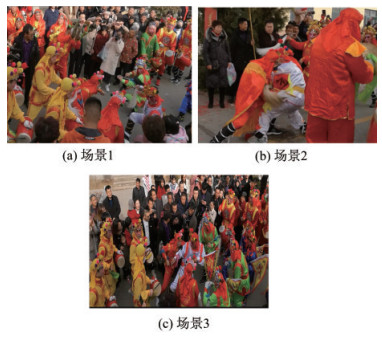

礼法对“斗秧歌”的约束具体表现在3个方面:①甲村秧歌队表演时,丙村秧歌队要偃旗息鼓,前者演出结束、出来迎接时,后者才能响鼓。②双方相遇之时,乐大夫互相敬礼,开始“斗秧歌”;之后甲村秧歌队向后退,丙村秧歌队向前进,两队相隔一段距离后,再次“斗秧歌”,连续3次行礼为“三进三退”之礼。③在“斗秧歌”过程中,尽管双方要从动作架势、气势上压过对方,但在礼仪上仍要表示恭敬,不能出现怠慢与挑衅,如果出现带有侮辱意味的动作或将拂尘甩到对方身上,就会发生肢体冲突(图 2)。可见,“斗秧歌”始终受到“约之以礼”思想的约束,即使因为一方越礼而产生肢体冲突,也会尽量控制在一定范围内,不致造成重大伤害。冲突最终由双方村委会主任或族长出面调解,而不会诉诸于法律,因为在乡土社会中,打官司是可羞之事,表示教化不够,乡村里所谓的调解,其实是一种教育过程。一个负责地方秩序的父母官,维持礼治秩序的理想手段是教化,而不是折狱[26]67-69。礼法通过对“斗秧歌”的约束,发挥了规范行为、教化民众的作用。

|

| 图 2 “斗秧歌”之前先行礼 Figure 2 Salute before Fighting Yangko 注:笔者拍摄于2019年春节。 |

海阳大秧歌受军事战争影响,兵法谋略自然浸入其中。海阳历史上地处齐国疆域,姜子牙《六韬》及孙膑《孙膑兵法》等兵法思想深耕于这片土地,塑造了悠久的兵家历史与深厚的文化底蕴,使得“斗秧歌”之“文斗”成为兵法谋略发挥作用的民间舞台,成为富有生趣的民俗娱乐活动。“斗秧歌”之“文斗”由乐点节奏克敌、唱词气势取胜、幽默逗乐暖场三部分组成。

3.1.1 乐点节奏克敌在古代,乐舞不分离,构成完整的一体。《论语·述而》[27]载:“子在齐闻《韶》,三月不知肉味。曰:不图为乐之至于斯也。”足见乐对孔子思想的震撼与感染。海阳大秧歌由“乐”与“舞”组成,其中“乐”包括伴奏音乐中的吹打乐、打击乐,一般包括锣、鼓、镲、钹等。从整体上看:伴奏乐是全场律动的基础,成为整个秧歌表演的脉络,全场角色又以或聚或分的表演形式及优美的舞姿渲染整体气氛;角色的演唱则以舞伴歌,在视觉与听觉上给观众以完美之感[28]。海阳大秧歌最具代表性的锣鼓节奏形式是“水斗”,又称为“走阵”,根据节奏快慢分为“快走阵”与“慢走阵”。两支秧歌队“斗秧歌”时,在乐点节奏的设计上互相斗智,也是制胜的重要途径。在田野调查中,姜华海讲到:“乐点在这个艺术(秧歌)的竞争中也很重要。过去,一个秧歌队每次和别人‘斗秧歌’就在乐点上被别人克制。领头的乐大夫回来后,思考很久,想出一个办法。在对方第1个乐点是高点的时候,反其道而行之,将第1个乐点变为低点,尽管在第1个乐点上输给了对方,但后面的乐点越来越高,可以压制对方的乐点节奏。”

具体而言,对方的乐点节奏是“仓冬七 冬七 冬七仓”,而我方的节奏是“冬七 冬七 冬七一七仓”。“仓”起的乐点最高,“冬七一七”次之,“冬七”最低。于是,对方先起乐点“仓”时,我方起乐点“冬七”,被对方压制;第2个乐点“冬七”相同,不分胜负;当我方第3个乐点“冬七一七”发出时,即开始压制对方的第3个乐点“冬七”;我方发出第4个乐点“仓”,则完全压制了对方的“冬七”,这与“田忌赛马”所运用的谋略如出一辙。据《史记·孙子吴起列传》[17]243记载,孙膑为田忌谋划赛马:“孙子曰:‘今以君之下驷与彼上驷,取君上驷与彼中驷,取君中驷与彼下驷。’既驰三辈毕,而田忌一不胜而再胜,卒得王千金。”孙膑以下驷(下等马)对齐王的上驷(上等马),是必输的结果;而以上驷、中驷(中等马)对齐王的中驷、下驷,结果为三局两胜。“文斗”之乐点节奏克敌,体现了海阳人民受齐国兵法韬略文化的熏染,在“斗秧歌”中展示了智慧与谋略[29]。

3.1.2 唱词气势取胜语言是文化的根本,也是文化的符号[30]。语言也是一种力量,人类文明的进程因为发明了语言而产生巨变。毛遂因善辩被平原君赞誉“三寸之舌,强于百万之师”[17]281;张仪的连横之策、苏秦的合纵之策皆赖于语言来实施;诸葛亮“舌战群儒”为吴蜀联合奠定了舆论基础,孕育了三分天下的曙光。以上善辩之士依靠语言在重要的历史节点影响了中国历史的进程。语言是一把双刃剑,“良言一句三冬暖,恶语伤人六月寒”。在军事战争博弈中,阵前骂阵即是以“恶语”扰乱敌方军心、打击对方士气的方式。“深夜不必盘名姓,仆是去年骂阵人”的季布阵前辱骂刘邦,导致“汉王被骂牵祖宗,羞育(看)左右耻君臣”[31],可见阵前骂阵,对敌方主帅展开心理攻势可起到“诛心”的奇效,体现了兵法“攻心为上”的威力,即使是心理素质强大如刘邦,亦会被激怒而自乱阵脚。更有演义小说中,诸葛亮以“谄谀之臣、潜身缩首、皓首匹夫、苍髯老贼”[32]等恶语阵前“骂死”王朗,其言语犀利狠辣,堪称“杀人不见血的刀”。

海阳大秧歌是语言的艺术,唱词是展示海阳大秧歌勃勃生机的窗口,既有表达美好祝愿的唱词,如于信提到他的二姥爷给县太爷拜年时,看到县衙门前有一棵竹子做的旗杆,灵机一动,唱道:“老爷门前一颗竹,一节一节往上数,老爷你今年做知县,老爷你明年就做知府”;又有针锋相对、压制对方的讽刺性唱词,传统的骂阵唱词如“家鸪老上山赤篓篓,骑马下山就乱点头,家鸪老在山后勾嘎叫,屎壳郎在沙河就滚过绣球”(鞠春山在20世纪80年代采访民间老艺人李忠伦所得,家鸪老即鹁鸪鸟)。唱词成为推动“斗秧歌”情节激烈冲突的法宝之一。以海阳大秧歌为切入点的小说《大秧歌》[33]中描写的虎头湾吴、赵两大宗族“斗秧歌”再现了唱词骂阵的场景。只听赵家乐大夫唱道:“燕子钻天云里走,瘸马下山乱点头,猫头鹰枝头声声地叫呀,屎壳郎吴家门前滚绣球。”吴家乐大夫毫不示弱,唱道:“隔层肚皮隔层山,隔着烟囱不冒烟。今天我打开天窗说亮话,你赵家再能也翻不了天。”唱词骂阵,一方接不住对方的词,就算输了。

3.1.3 幽默逗乐暖场在现实生活中,幽默的作用常常被忽视。幽默是一种最有趣、最具感染力和普遍意义的传递艺术。“许多伟大的先驱、领袖、政治家,莫不是得幽默之助而取得伟大的成就”,因为幽默可以解决棘手的实际问题[34]。历史上,使用幽默的方式顺利实现目的的案例并不鲜见,以幽默、调侃的语气将重大危机瞬间化解的则非刘邦莫属,“汉王数项羽,项羽大怒,伏弩射中汉王。汉王伤匈(胸),乃扪足曰:‘虏中吾指(趾)!’”[17]49。刘邦在被箭射中胸膛的情形下,以幽默、戏谑的语气轻描淡写,转移军士的注意力,稳定了军心,将一场可能因首领受伤而引起的军心涣散消弭于无形。

在“斗秧歌”过程中,幽默也是一支秧歌队“软实力”的组成部分,可产生意想不到的作用。尽管“斗秧歌”潜藏着危机与冲突,但双方仍要按照规定的礼仪进行活动。乐大夫是“斗秧歌”的领导者,是一支秧歌队的灵魂,必须具备较高的综合素质,除高超的武艺水平、娴熟的指挥能力、快速的临场反应能力之外,恰当的幽默感能够调和现场的紧张气氛。如八卦门乐大夫鞠进东所述:“乐大夫可以做一些小动作,比如做个鬼脸,眼皮抖一抖、眨一眨,逗观众乐,他们就会给你腾出场地。你要是跟人家观众竖眉瞪眼的,人家能配合你?观众就不给你腾场,你能咋的?过去,看不到电视节目,一到正月民众都出去看秧歌,人山人海地往里挤,这就靠你的技巧打场,才能在‘斗秧歌’的时候让观众为你欢呼。”除了幽默的面部表情外,乐大夫手里的拂尘也是发挥幽默的道具:“拂尘不能抽到人家,但可以贴着观众脸一蹭,让他不会感到疼,而是觉得痒痒的,惹观众笑,把观众斗服了,让他主动倒茶给你喝,对方退一步,咱就进一步”,同时需要娴熟的武艺来配合。这种通过幽默来逗乐的行为在海阳大秧歌中被称作“暖场”,顾名思义,避免了直接冲突,营造了和谐的氛围。“斗秧歌”场景见图 3。

|

| 图 3 “斗秧歌”场景 Figure 3 Scenes of Fighting Yangko 注:笔者拍摄于2019年春节。 |

在古希腊哲学家赫拉克里特看来,万物运动的原因是由于事物内部的矛盾性——事物内部对立又统一斗争的规律。人服从于这种规律可通过战争来表现:“战争是万物之父,也是万物之王。它使一些人成为神,使一些人成为奴隶,使一些人成为自由人。”[35]《吕氏春秋·荡兵》亦云:“兵所自来者久矣,争斗之所自来者久矣,不可禁,不可止。察兵之微:在心而未发,兵也;疾视,兵也;作色,兵也;傲言,兵也;援推,兵也;连反,兵也;侈斗,兵也;三军攻战,兵也。此八者皆兵也,微巨之争也。”[36]争斗的这8种情形,按照程度由轻到重即怒而不发、怒视对方、勃然变色、恶语伤人、推拉撕扯、拳脚相加、群殴乃至战争。矛盾存在于一切事物的发展过程中[37],而斗争是人类历史发展的动力之一,是普遍的和绝对的,并在不同族群中表现出各自的特征。“斗秧歌”之“武斗”,按照由微到巨表现为不接触武功较量、不战而屈人之兵、武力的直接运用等3个层次逐渐递进。

3.2.1 不接触武功较量在“斗秧歌”过程中,双方将各自的武术动作运用于“斗秧歌”表演中。双方秧歌队如两军对峙,乐大夫一马当先,相距大约1~2 m时,甲方乐大夫跳起,落地成马步,侧身面对,乙方乐大夫则做出弓步。同时,不断变化步法,在弓步、马步、仆步、虚步、交叉步之间转换,表演一套类似武术套路的动作。如:八卦门乐大夫先以半马步开场,之后变成左腿支撑、右腿离地的金鸡独立式,接着右腿落地成八卦掌的“摆扣步”,继而按照八卦掌的走圈转掌路线逆时针绕转一圈,再做出穿掌动作;螳螂门乐大夫则以螳螂拳的“寒鸡步双封手”起势,又以螳螂拳蹦步向前“蹿跳”,落地成仆步,继而转换为玉环步,上肢做出腆肘动作。双方各自展示自己擅长的武术套路动作,进行不接触武功较量。这种较量是“手眼身法步,精神气力功”的全方位博弈。

海阳大秧歌对武术的依赖可见一斑,姜华海提到:“过去,村村有拳房,组织秧歌队必须有拳房的师父参与,他有功夫、有威望、有徒弟,村委会主任就求他出面,因为秧歌表演离不了他这一身武艺。”鞠进东的口述也从侧面强化了这一观点:“‘斗秧歌’必须生龙活虎,动作踏实沉稳、刚猛有力,没学过武术、没有功夫,就没有精气神,架子也不好看。‘斗秧歌’讲究的就是手眼身法步。动起来,要有男人的阳刚之气和勇武,要粗犷、豪放,拿出山东大汉的气势来。观众是最好的评委,看你的动作是否潇洒、有没有武术功底,一对比,胜负就分出来了。”这种武功较量胜负的评判,以类似于武术套路竞赛的形式,在没有肢体接触的动作展示中,争取动作的观赏性与精气神更胜一筹,以产生压倒性优势。

3.2.2 不战而屈人之兵兵法曰:“屈人之兵而非战也,拔人之城而非攻也。”[38]“贵和谐,尚中道”[39],中国文化本质上是一种崇尚和谐的文化,不尚穷兵黩武,讲求师出有名。兴义师讨伐奸佞、维护和平、使民安居乐业是王者之师的根本追求。故有“须知兵者乃凶器,圣人不得已为之”以及“兵者,凶器也;战者,逆德也;争者,事之本也;故王者伐暴乱,本仁义也”[40]的说法,体现了中国兵法文化的慎战思想。《六韬·武韬·发启》所推崇的“全胜不斗,大兵无创”[41],表明不战而屈人之兵是兵法追求的最高境界。在“斗秧歌”中,乐大夫以克制性的动作出手,在不伤害对手的前提下,对不遵守礼仪的对手施以惩戒,使对方心服口服,让对方有所收敛,亦可起到不战而屈人之兵的效果。

在海阳大秧歌国家级非遗传承人、八卦门花鼓于信的记忆中,其祖父在“斗秧歌”时实施不战而屈人之兵的策略赢得了胜利。于信讲道:“我爷爷去徽村‘斗秧歌’,我们已经施完礼了,徽村派出一对舞狮子捣乱,拦着我们不让进村,这就是他们失礼了。我爷爷一个旱地拔葱就跨到一头狮子身上去,骑着狮尾的脖子,用了一个千斤坠,两腿使劲一夹,同时用双手摁住狮子的脖颈。狮头和狮尾抬不起来,想把我爷爷甩下去,我爷爷是练武之人,他们根本甩不掉他。最后,对方心服口服,向我爷爷施礼,老老实实地闪开,我爷爷就带着秧歌队进村了。徽村的村民都被我爷爷的武功震撼了,我们村的秧歌出名了,之后出去‘斗秧歌’,别的秧歌队对我们很客气。”可见,海阳大秧歌讲求先礼后兵,若对方得寸进尺,则以武力、智谋制服对方,以实现不战而屈人之兵的目的。

3.2.3 武力的直接运用“武斗”将“斗秧歌”推向高潮,最后的底线则是武力的直接运用,通常在矛盾激化的情况下才会爆发。发生武力冲突的原因主要是一方触犯了“斗秧歌”的礼仪规定,即所谓的“不合礼道”,使得另一方受到了冒犯。鞠进东讲述了几种违反礼仪的行为:“我的秧歌队还没表演完,候场的秧歌队如果锣鼓声响起,我们就直接出去接秧歌,这就要开始‘斗’,全程充满‘火药味’。另外,双方乐大夫‘斗’的时候,可以做马步、弓步等步型,但做仆步时要特别注意,切忌把腿伸出去冲着对方,这样不尊重对方。更严重的是,如果转身,把背和臀部冲着对方,就是极大的侮辱,对方一脚就会踹过来,双方当场就要打起来。”除了“不合礼道”产生冲突之外,王新旭提到了因为积怨而故意挑衅的情况:“‘斗秧歌’很讲究礼仪,与我们练武术一样,你要遵守礼仪。‘斗秧歌’必然会因为挑理产生一些摩擦,去年我在你们村里演出时待遇不好,今年你们来我村里演出,我就要压你一头,两支队伍就会不断地‘斗’,产生很多矛盾,输了的一方回家就要好好练武,争取明年再斗的时候赢过对手。过年‘斗秧歌’是集中检验村子综合实力的机会,‘斗秧歌’赢的一方一年趾高气扬。虽然双方会有打斗,但不会太过分。”

民俗起源于人类社会群体生活的需要,为民众的日常生活服务。民俗一旦形成,就成为规范民众行为、语言和心理的一种基本力量,同时也是民众习得、传承和积累文化创造成果的一种重要方式[42],成为民众生活的民间法律文本。在一定的文化空间中,民俗对社会成员的行为和意识产生约束和控制作用,规定人应该做与不应该做的事,并使之成为一定群体的行为模式和思想道德准则。民众在民俗的规矩里生活,时时受到它的规约,无论是观念还是言行都必须在民俗允许的范围内进行,一旦越轨,就会引起周围人的异常反应。换言之,民俗是一把尺子,生活于其中的每个人,都以这把尺子规范自己的言行举止,视其为模仿的对象,并不间断地学习、理解和实践[43]91。“斗秧歌”中的礼法对参与“斗秧歌”活动的秧歌队员即发挥着约束和控制作用,当个体违背习俗规矩时,就会受到来自对方的暴力反击,即表现为“武斗”之武力的直接运用。武力的运用被限定在一定范围之内,不造成大的伤害,始终受到礼法的约束。

4 “斗秧歌”的民俗语境解读:关于海阳大秧歌的地方性知识作为语言分析的一个专门术语,“语境”从它诞生以后,很快就成为语义学家、语用学家、民俗学家、人类学家、哲学家以及认知学家们共同关心的课题。20世纪,随着民俗志田野工作的突飞猛进,人们已经意识到民俗不仅反映过去,而且还反映现在。基于这样的理解,学者们开始大声疾呼民俗语境的重要性[43]170-171。田野调查工作对民俗语境的重视,在马林诺夫斯基、巴斯科姆以及邓迪斯那里得到了践行,即提倡对研究对象所处的社会环境、功能和作用等地方性知识的解读。对“斗秧歌”民俗语境进行解读,剖析“斗秧歌”相关的地方性知识,有利于揭示“斗秧歌”民俗文化土壤的营养成分,使得对民俗武术活动的研究着眼于“乡土根性”,而不是成为虚无缥缈的空中楼阁。

4.1 “斗秧歌”是族群生存抗争的仪式手段“斗秧歌”是族群性活动,族群为生存而抗争是其繁荣的重要推动因素。人是社会性动物,在特定的历史时期,个体依赖族群而生存,对此,马克思在批评费尔巴哈人本主义哲学时指出,人的本质“不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和”[44]130。在传统社会中,人与人的社会关系必须通过宗法关系实现,以宗法关系为特征的社会群体属于自然共同体[44]135。尤其是在生产力水平较低的封建社会,宗族是个人赖以生存的重要群体,宗族的利益高于个人利益,个人必须附属于宗族。为了生存,不同宗族之间会产生斗争,过年期间的“斗秧歌”活动成为这种争斗的延续。在“斗秧歌”中胜出,寓意族群、村落的昌盛,如《大秧歌》中吴、赵两家通过一年一次的“斗秧歌”胜负决定是否拥有出海权。决定“斗秧歌”胜负的关键性因素是双方的武艺水平。这激发了秧歌队员习武练功的热情,如新中国成立前海阳地区一个村子里出现了“八座拳房八盏灯”的盛况,通过习武练拳强族、强身,试图在斗争中提高战斗力与胜率。尽管“斗秧歌”具有较强的仪式性意义,然而其作为海阳地区最重要和最有影响力的民俗仪式活动,也是族群生存抗争的手段之一,具有仪式性与现实性的双重意义。

4.2 “斗秧歌”是护卫生存环境的民间演习海阳大秧歌的风格形成与其地理位置和历史背景有着密切关系。《清史稿·乡兵》记载:清道光二十一年,“近海村落,招募乡兵,兴筑土堡”;清咸丰三年,在海阳县等山东沿海地区,以村与村联合的形式,组织团练,凡有土匪袭扰,民团与官兵共同配合,互相助战[45]。为抵御盗匪和宗族争斗,各村开设拳房,邀请拳师教拳,拳房成为乡间重要的组织力量。在抵御盗匪、维护地方治安方面,团练与拳房有着共同的目的与利益,团练遂将拳房整合,拳房中的一些武功高强之人进入团练。

“斗秧歌”与拳房的组织者、参与者基本是同一群体,长年累月的抗倭战争与内御盗匪的备战思想渗入海阳地方文化血液中, 军事阵形、阵法在“斗秧歌”中以艺术形式呈现。“斗秧歌”吸收、融合军事武艺的形态与思想,将军事战争中的阵法进行演练,用于村落之间的争斗与对抗,在“斗秧歌”中模拟战场对阵的情景,在每年的“斗秧歌”仪式活动中,不断进行护卫生存环境的民间演习。历史上曾有一股倭寇在准备登陆大嵩卫时,听到大秧歌表演的锣鼓鸣奏及三眼枪响动,误以为行踪被发现,担心岸上埋伏军队,遂撤离陆地。可见,海阳大秧歌的团体组织形式能够起到震慑倭寇的作用。此外,清代有流寇沿河窜至海阳抢夺财物,螳螂拳宗师梁学香根据兵法摆成雁形阵,带领乡民击退了流寇。海阳大秧歌也模仿这一阵形,常作为开场或结尾时的队列出现。可见, 军事武艺的影响深入民间,并以艺术形式投射到海阳大秧歌中。“斗秧歌”对军事阵法、阵形的演绎即是护卫生存环境的民间演习。

4.3 “斗秧歌”是展示个人魅力的艺术舞台“斗秧歌”与“巴厘岛斗鸡游戏”有着相似的文化隐喻:格尔茨在《文化的解释》[46]中描写道,随着现场气氛的逐渐激烈,巴厘岛斗鸡不仅是斗鸡游戏,更是彰显男子雄性魅力的竞技场,因为“表面上在那里搏斗的只是公鸡,实际上却是男人”。同理,“斗秧歌”也是男子竞技、博弈的舞台,他们充分展现自己的武功技巧、雄性气概以及领导魅力。然而,与巴厘岛斗鸡不同的是,男性秧歌队员不仅具有“巴厘岛男性如雄鸡一样”的“巴厘岛气质”,以武力的展示与暴力性对抗展现“动物性的表达”,同时,种种乡间礼法规定也对男性秧歌队员的行为加以约束,做到一切合乎礼法规定。民俗的传播是民俗社会化和地方化的过程,某些有特殊能力的人为民俗的传承和扩散作出了突出贡献、承担着重大责任。因此,这些人在社区生活中拥有特殊的地位,受到特别的尊重[43]70。长拳门乐大夫王旭谈到自己因扮演乐大夫角色而收获了爱情:“我岳母非常喜欢大秧歌,她经常看我的演出,就相中了我这个小伙子。我和妻子恋爱、结婚时就很顺利,没有向我要车、要房,就是因为她们从心里喜欢我、认同我。”同时,具有一定的知名度使乐大夫在海阳乡间成为犹如明星一般的人物,在社会交往中会受到较多关注并享受一定的便利。王旭继续谈道:“不管我去哪里办事,别人对我就很客气,甚至会得到优待。”可见,“斗秧歌”是展示个人魅力的艺术舞台。

4.4 “斗秧歌”是地域武术传播的民俗载体“斗秧歌”作为一种地域民俗活动,受到民俗规范的约束。民俗是在特定地域中共同生活于其中的人们在生产、生活中形成的规约与文化习惯,用以满足人们的生活需要。民俗具有较强的地域性,并将日常生活的诸多方面关联起来。海阳地区的武术习练者也是海阳大秧歌的组织者、参与者,二者有着密切联系和交集,使得海阳大秧歌吸收海阳螳螂拳、八卦掌、长拳等武术拳种的元素;“斗秧歌”必须依靠武力方能取胜,强化了海阳大秧歌与海阳地域武术的关联性,遂使“斗秧歌”成为地域武术传播的民俗载体和地域武术传承的动力。海阳大秧歌因吸收武术拳种也具有了武术拳种的宗派性,海阳大秧歌中的螳螂门与八卦门是实力最强的两大门派,二者存在着竞争关系。螳螂拳是本土拳种,习练人数较多、群众基础深厚,螳螂门在“斗秧歌”中势力最强。八卦掌主要由宫宝田等海阳籍武术宗师自北京传回海阳,他们多为曾在清廷担任要职者,因其官方背景及较高的社会地位,八卦门大秧歌在某些时候对螳螂门大秧歌具有一定的压倒性优势。在“斗秧歌”的对抗与竞争中,海阳地域武术拳种得到有效的推广,由此,“斗秧歌”成为地域武术传播的民俗载体。

5 结束语海阳大秧歌吸收了军事武术中的兵法谋略与民间武术的技术动作。族群生存斗争与比武较技是“斗秧歌”吸收武术元素的重要动因,其逻辑形式表现为礼法约束下由“文斗”到“武斗”的递进。“文斗”包括乐点节奏克敌、唱词气势取胜与幽默逗乐暖场;“武斗”由不接触武功较量、不战而屈人之兵及暴力的直接运用组成。“文斗”体现着兵法谋略智慧,武术是“武斗”的主要支撑力量。“斗秧歌”受到礼法约束,禁止不合礼法的越轨行为,杜绝暴力冲突,避免造成乡村社会关系的失序,以此强化乡间社会秩序的稳定与人际关系的和谐,反映了中国传统社会治理中的礼法并施思想。因此,“斗秧歌”引发武力冲突的目的,不是致死、致伤,而是制胜对方,展示各村的实力,获取更多的优质生存资源。

综上,“斗秧歌”实质上具有仪式性和象征性的意义,既是生活在同一空间里的人们的娱乐方式,也是约定俗成的解决矛盾的契机,更是制造矛盾冲突的缘由。出于功利性目的,人们习武练拳,将武术融入“斗秧歌”,并使后者成为武术拳种传播的民俗载体。正如“民俗庙会在祈福、经贸、娱乐的多重意蕴之外,成为各种权力交锋的隐喻空间”[3],“斗秧歌”成为不同门派武术拳种“竞相斗艳”的舞台,也是乡间礼法掌控民众文化生活的“权力之手”,更是其背后所代表的宗族势力针锋相对、互相博弈的文化空间。武术文化不是虚无缥缈的,而是贴近日常生活的,当代武术文化表现为“文化的武术”“教育的武术”“艺术的武术”“体育的武术”等4种形态[47],具有丰富性、包容性和多元化价值,武术融入“斗秧歌”正是这种多元价值的体现。“斗秧歌”因武术的助力而大放异彩,武术因“斗秧歌”的舞台而增添了活力,表明武术与民俗活动有着深厚的历史渊源,武术一直是和其他文化事象共同发展的,这对民间武术的当代发展具有启示意义。

作者贡献声明:

滕希望:田野调查,搜集资料,设计论文框架,撰写、修改论文。

郭玉成:提出选题,指导调研,修改、完善论文。

| [1] |

陈奇, 杨海晨, 沈柳红. 一项民族传统体育的文化人类学研究:广西南丹拉者村"斗牛斗"运动的田野报告[J].

体育科学, 2013, 33(2): 30-37 DOI:10.3969/j.issn.1000-677X.2013.02.004 (  0) 0)

|

| [2] |

谭广鑫, 周志俊, 许爱梅, 等. 巫风武影:南部侗族"抬棺人"挖掘整理的田野调查报告[J].

体育科学, 2014, 34(3): 62-71 (  0) 0)

|

| [3] |

龚茂富. 民俗生活中民间武术的权力实践与狂欢精神:基于民国青羊宫花会"打金章"的历史人类学考察[J].

成都体育学院学报, 2017, 43(1): 75-80 DOI:10.15942/j.jcsu.2017.01.013 (  0) 0)

|

| [4] |

王明建. 村落武术的变迁及启示:对一个村落武术活动的文化人类学考察与分析[J].

首都体育学院学报, 2012, 24(5): 402-405 DOI:10.3969/j.issn.1009-783X.2012.05.005 (  0) 0)

|

| [5] |

吴莲花, 郭学松. 走向共生:乡土仪式体育的生存性智慧:福建乌坑村"打黑狮"运动的人类学考察[J].

山东体育学院学报, 2017, 33(3): 74-78 (  0) 0)

|

| [6] |

杨海晨, 吴林隐, 王斌. 走向相互在场:"国家-社会"关系变迁之仪式性体育管窥:广西南丹黑泥屯"演武活动"的口述历史[J].

体育与科学, 2017, 38(3): 84-93 DOI:10.13598/j.issn1004-4590.2017.03.015 (  0) 0)

|

| [7] |

郭玉成, 王琨, 王培含, 等. 吴斌先生访谈录[J].

北京体育大学学报, 2018, 41(4): 116-122 (  0) 0)

|

| [8] |

卜建华, 翟新, 李龙森.

山东海洋文化的形成与发展研究[M]. 成都: 西南交通大学出版社, 2010: 32.

(  0) 0)

|

| [9] |

海阳县文化志编纂委员会.海阳县文化志[Z].内部资料, 1992

(  0) 0)

|

| [10] |

山东省海阳县志编纂委员会.

海阳县志[M]. 济南: 山东省新闻出版管理局, 1988.

(  0) 0)

|

| [11] |

章培恒, 喻遂生.

二十四史全译·明史:第二册[M]. 上海: 汉语大词典出版社, 2004.

(  0) 0)

|

| [12] |

张咏春. 明代的太常乐舞生[J].

中国音乐学, 2017(2): 21-26 DOI:10.3969/j.issn.1003-0042.2017.02.003 (  0) 0)

|

| [13] |

孔毓圻, 金居敬.幸鲁盛典: 卷三[M].刻本.曲阜: 孔毓圻, 1711(清康熙五十年)

(  0) 0)

|

| [14] |

鞠春山. 海阳秧歌初探[J].

舞蹈论丛, 1985(4): 63-71 (  0) 0)

|

| [15] |

张蔚.

闹节:山东三大秧歌的仪式性与反仪式性[M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2009: 89.

(  0) 0)

|

| [16] |

荀子.荀子[M].安小兰, 译注.北京: 中华书局, 2007: 10

(  0) 0)

|

| [17] |

司马迁.

史记[M]. 西安: 三秦出版社, 2007.

(  0) 0)

|

| [18] |

袁禾.

中国古代舞蹈审美历程[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006.

(  0) 0)

|

| [19] |

董锡玖, 刘峻骧.

中国舞蹈艺术史图鉴:上卷[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2013: 193.

(  0) 0)

|

| [20] |

金耀基, 范丽珠. 研究中国宗教的社会学范式:杨庆堃眼中的中国社会宗教[J].

社会, 2007, 27(1): 1-13 (  0) 0)

|

| [21] |

于蔚泉.

海阳秧歌[M]. 北京: 中国文联出版社, 2007: 6.

(  0) 0)

|

| [22] |

王赫廷. 孔子论仪[J].

吉林广播电视大学学报, 2008(6): 74-75 DOI:10.3969/j.issn.1008-7508.2008.06.026 (  0) 0)

|

| [23] |

楚丽霞. 论传统礼仪的当代价值[J].

理论月刊, 2008(10): 153-156 DOI:10.3969/j.issn.1004-0544.2008.10.042 (  0) 0)

|

| [24] |

吴默闻.《礼记》中的礼法合治思想研究[D].武汉: 武汉大学, 2015: 78

(  0) 0)

|

| [25] |

杨亮军. 论明代国家权力与乡约的调适和融通:以黄佐《泰泉乡礼》为中心[J].

兰州大学学报(社会科学版), 2016, 44(3): 87-94 (  0) 0)

|

| [26] |

费孝通.

乡土中国[M]. 北京: 人民出版社, 2008.

(  0) 0)

|

| [27] |

张燕婴.

论语[M]. 北京: 中华书局, 2007: 91.

(  0) 0)

|

| [28] |

《海阳大秧歌》编委会.海阳大秧歌[Z].内部资料, 2004: 14

(  0) 0)

|

| [29] |

于倩.山东海阳秧歌舞蹈文化特征探究[D].济南: 山东师范大学, 2011: 16

(  0) 0)

|

| [30] |

钟书能. 论中华文化自信中的汉语语言力量[J].

中国外语, 2018, 15(1): 4-10 (  0) 0)

|

| [31] |

吴世昌. 敦煌卷季布骂阵词文考释[J].

史学集刊, 1937(3): 97-121 (  0) 0)

|

| [32] |

罗贯中.

三国演义[M]. 北京: 中国华侨出版社, 2015: 369.

(  0) 0)

|

| [33] |

郭靖宇, 夏仁胜.

大秧歌[M]. 北京: 中国青年出版社, 2015: 34.

(  0) 0)

|

| [34] |

天虹.

幽默的力量[M]. 北京: 纺织出版社, 2006: 30.

(  0) 0)

|

| [35] |

北京大学哲学系.

西方哲学原著选读[M]. 北京: 商务印书馆, 1981: 27.

(  0) 0)

|

| [36] |

张双棣, 张万彬, 殷国光, 等.

吕氏春秋注译[M]. 长春: 吉林文史出版社, 1987: 187.

(  0) 0)

|

| [37] |

毛泽东.

毛泽东的五篇哲学著作[M]. 北京: 人民出版社, 1971: 45.

(  0) 0)

|

| [38] |

吴如嵩.

中国古代兵法精粹[M]. 北京: 军事科学出版社, 1988: 212.

(  0) 0)

|

| [39] |

教育部高教司, 张岱年, 方克立.

中国文化概论[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2004: 292.

(  0) 0)

|

| [40] |

尉缭子.尉缭子全译[M].刘春生, 译注.贵州: 贵州人民出版社, 1993: 100

(  0) 0)

|

| [41] |

姜尚, 黄石公.

六韬三略[M]. 南昌: 江西教育出版社, 2016: 31.

(  0) 0)

|

| [42] |

钟敬文.

民俗学概论[M]. 上海: 上海文艺出版社, 1998: 1-2.

(  0) 0)

|

| [43] |

林继富, 王丹.

解释民俗学[M]. 武汉: 华中师范大学出版社, 2006.

(  0) 0)

|

| [44] |

武天林.

实践生成论人学[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2005.

(  0) 0)

|

| [45] |

赵尔巽.

清史稿[M]. 北京: 中华书局, 1977: 3951-3953.

(  0) 0)

|

| [46] |

格尔茨.文化的解释[M].韩莉, 译.南京: 译林出版社, 2014: 490-493

(  0) 0)

|

| [47] |

郭玉成. 当代武术文化的表现形态[J].

搏击:武术科学, 2009, 6(5): 1-2 (  0) 0)

|

2020, Vol. 44

2020, Vol. 44