2. 南京体育学院 中国近代武术研究中心,江苏 南京 210014

2. Chinese Modern Wushu Research Center, Nanjing Sport Institute, Nanjing 210014, Jiangsu, China

九·一八事变之后的中国面临着外侮日亟、内患不已、国事蜩螗、民气不振之境遇。鉴于此,张之江等认为强国必先强种,强种必先推崇武术与体育。因武术与体育专业师资缺乏,故于1933年在中央国术馆内附设体育传习所。1934年,鉴于该传习所环境优美(位于南京紫金山脚下),又处中华民国第5届全国运动会会址之旁,运动场地和各项设备均可利用,国民政府教育部建议将传习所更名为国立体育专科学校,其主要目的是将体育传习所由私立变为公办,并将武术归属于体育学科之下。然而,在名称上出现分歧,中央国术馆领导人认为若改制去除“中央国术馆”与“国术”等字样,唯恐不受中央国术馆控制,后几经磋商方定名为“中央国术馆国术体育专科学校”,学制为3年。1936年易名为“国立国术体育专科学校”,1941年改为“国立国术体育师范专科学校”(以下简称国体师专),分3年制和5年制专科,招收高中和初中毕业生。

国体师专从创办到被合并仅存16年,不管是办学规模还是影响力虽不抵被誉为“中国高等师范教育起源”的南京高等师范学校和北京高等师范学校等,但在当时强国图存的社会背景下,仍在注重师资培养以弥补社会之需和沟通中西方体育以调和古今中外体育之歧见等方面作出了贡献,其办学目的、课程设置、办学特征等展现了整个民国时期体育类专科学校的全息影像,以及独具特色的优势。目前对国体师专的专题研究尚属空白,或在一些体育史料中略微提及,或在关于中央国术馆的研究中仅作为点缀材料出现。故此,本文在现有文献史料的基础上,对国体师专产生的历史原因、发展及特征等进行梳理,并对当前学校武术教育出现的问题(包括目的、立场、特色等)进行审视,进而提炼出对当代学校武术教育发展的几点启示。

1 国体师专产生的历史原因严复在《论教育与国家之关系》一文中提到:“考五洲之历史,凡国种之灭绝,抑为他种所羁縻者,不出三事:必其种之寡弱,而不能强立者也;必其种之暗昧,不明物理者也;终之必其种之恶劣,而四维不张者也。”[1]其中,“三事”对应的是教育中的体育、智育、德育。以孙中山为代表的革命派接受并内化严复的“天演”进化论和教育思想,以此为理论基础,逐渐形成了只有强种才能保国、强民,才能自卫的共识。在强国图存的政治逻辑中,西方体育和中国武术被当作救亡图存的手段,要实现社会化普及必然要冲击封建残余的重文轻武观念。西方体育仅靠教会学校的有限传播、中国武术仅靠民间力量发展实则“杯水车薪”,加之新式学堂的兴起,急需受过专门培育的师资。另外,“同晚清一样,民国文化的中心线索依然是中西文化关系”[2],调和关于西方体育和中国武术两者之间的歧见以及项目自身的差异、畛域等,都需要主观的人为因素与客观的平台支撑做铺垫。

1.1 政治原因:强国必先强种近代以降,中国历史的核心命题是如何成为“强国”,因为强国才能图存,已成为当时国民的共同诉求与社会共识。从“师夷长技以制夷”到洋务派倡导的“中体西用”、资产阶级改良派的“维新变法”,再到辛亥革命的“驱除鞑虏,恢复中华”等,都是为“强国”这一最终政治目标而努力的。

当国人满腔热血地追求西方近代文化时,资本主义世界种种深刻的社会危机和丑恶现象都通过第一次世界大战彻底暴露出来。以章太炎、刘师培为首的知识分子主张重新评估中国传统文化,回归自身民族传统,他们认为应“借用西方文化改造而不是代替传统,从而达至‘保种、爱国、存学’的目的”[3]。国人受此思想影响,认为“非提倡国术不足以救危亡,非提倡国术与体育融通难以图生存”[4],以此践行孙中山“强国”“强种”的号召。然而统计当时全国的国术馆人员,发现“尚不及日本区区一讲道馆之盛,职馆(中央国术馆)既司全国领导之重任,苟不急起直追,殊有负国家强种救国之大业”[5]107-110。在张之江等看来,欲图贯彻政府提倡武术之苦心,社会推广固然重要,但在学校和军队推广效果最佳。故而在学校和军队中增设武术学习内容,使学生和士兵按时练习,以期强国自卫、强种卫国。此外,在中央国术馆内附设体育传习所,将武术、体育、军事三者打成一片。体育传习所能受到政教当局的赞许和社会人士的协助,与提倡武术的深层原因——“配合国民政府的建国工作,以期达到整合国家的目的”[6]有着内在关联。质言之,强国图存的政治逻辑将中国武术与国家兴亡有机结合,将民众健康纳入民族国家话语。

1.2 教育原因:培育体育师资晚清政府为消弭内外交困、缓解危机、延续统治而推行“新政”。在文化教育方面,废除科举,兴办学堂,奖励留学,并派遣官员赴海外各国参观学习,以资借鉴。当时学校所设课程多有名无实,课程设置中虽有体操,但仅限于技术层面,“学的问题(如生理学、卫生学、体育原理),人的问题(品行道德),均不之计矣”[7]。后鉴于各国海陆军之强盛,提出军国民教育,以尚武为目的在各学校开设“兵式体操”。之后陆续有学校开设体育教学内容,但多以旧式日本体操为主,而“兵式体操”不仅妨害学生身心发育,且所学军事内容也很局限。1910年后,美国在我国各地广泛创设教会学校和青年会组织,提倡英美体育,重点开展田径和球类活动,并经常组织体育竞赛。英美体育的科学性、娱乐性以及赛事管理的先进性引发我国各类学校相继模仿,并提倡田径和球类活动,但是此类师资极其缺乏。

中央国术馆作为提倡武术的学术团体,其主要任务是培养师资、编订教材、训练民众,培养的武术师资均担任各团体、学校、机关等的武术教员。然而,“欲谋体育之普及,当先使高等师范毕业生,皆有体育之素养,故在校时须设法养成其注重体育之观念以及对体育之兴味”[8]18。当时,除江浙两省体育比较发达外,其他各省的私立体育专门学校大多为经济所迫,无力购买各种体育设备,甚至出现了“办学者为迎合学者心理起见,毕业年限甚为短促”[8]24-25的现象,以致未能授予完整的体育学科技能。为使学生了解体育,专门的体育教师不可或缺,而专门的体育教师必须由国家专门机构培养,这也是国体师专除培养武术师资外着重培养体育师资的重要原因。

1.3 文化原因:调和中西体育歧见如前文所述,民国文化的中心线索是中西文化关系。中西文化在广泛深入的接触中,两者之间既有矛盾冲突又有会通融合,如果从全局发展看,矛盾冲突日益减弱,会通融合则逐渐加强[9],成为时代主流。在文学、美术、学术、哲学、风俗、社会等领域,都产生了既富活力又具理性的“融贯式”文化主张。中西文化会通融合逐渐成为知识分子们普遍具有的思想意识以及自觉的文化追求。

在中西方文化会通融合的大环境中,作为中西文化代表的中国武术与西方体育必然要顺应时代发展。然而,“在国术界有许多人竟未认识体育为何物;体育界有许多人竟未认识国术为何物;要先把国术和体育之间,开通一条通路,使双方都有真切的认识与了解,也非造就一批富于体育和国术知识的新人才不可”[5]18-21。另外,国民政府教育部多次通令各学校在体育课程内酌增武术内容,但因经费问题,大多数学校无力另聘武术教师,贯彻实行缓慢。“现在的一般体育教员和国术教员身上,假使他们能够兼长体育和国术,那么学校方面不必多聘而且易聘,不致发生经济之影响与求材不得之困难”[5]18-21,这是开办体育传习所的动机之一,也是解决因经费问题无法推行政令的办法之一。再者,西方体育与中国武术因器物、制度、精神等层面各有不同,是非争议在所难免。基于此,沟通中西学术、调和新旧各派之歧见,亦是国体师专成立的原因之一。

2 国体师专的发展及特征 2.1 办学目的明确的办学目的既是各类学校前进的方向标,更是学校迅速发展的强大动力。教育虽可作为改造社会的手段,但又必须贴合社会发展的需求。民国时期,武术师资的培养与社会需求呈现严重的不平衡,1932年国民政府教育部在《国民体育实施方案》中明确指出,武术师资由体育院校培养。同年,马良、陈泮岭等向全国体育会议提交《请筹办国立国术专科学校案》,指出划中央体育场为校址。国体师专的成立标志着专业性武术教育的形成,契合“以武救国”的社会需要,其办学目的主要体现在以下两方面。

(1)培育师资。张之江[5]107在《为拟设体育传习所事呈国府文》开篇指出:“培植师资,普及国术,拟设传习所。”体育传习所成立之初,以培养军队教官、中等以上学校教员、公共体育场指导员为目的。1934年4月,鉴于体育师资缺乏,国民政府教育部建议该传习所改名为“国立国术体育专科学校”,增设5年制师范专科(学生享受公费待遇),以培养大量武术与体育的专业师资,为强国强军奠定基础。据史料统计,国体师专从1933年成立至1949年被合并,其间培养出武术与体育师资600余人,毕业生主要从事武术与体育的教学和科研工作,也有在军官学校、教导总队、税警团等从事军事工作。国体师专“为武术的发扬光大和体育事业的发展做出了卓越的成就,在中国近代体育史上写下光辉的一页”[10]。

(2)贯通中西。校歌是校园文化的组成部分,对内具有号召和激励作用,对外具有宣传和形象展示作用。国体师专诉诸于校歌抒发其所坚持的教育思想、办学方针、理想追求,以及爱国抱负与决心。歌词中的“明耻教战,强种御侮,学贯今古与西东”激励着国体师专奋发向前。从创办体育传习所开始,学校内部就针对武术与体育之间的关系问题展开过激烈争论,之后在更改校名的问题上又产生过尖锐对立。以张之江为代表主张武术应与体育并列而非从属;以杜庭修为代表主张武术是体育的一部分,在校名中不应该将武术与体育并列。杜庭修等因不满张之江的做法选择集体离职,之后张之江陆续聘请留德回国的肖忠国、程登科、吴微,以及国立中央大学的吴蕴瑞、徐镳、钟季卿等。虽然武术与体育是否为统一体仍然存在争论,但在处理武术与体育之间的关系时开始趋向求同存异,这与当时中西文化会通融合的社会背景以及国人对西方体育认知的转变有关。在国体师专课程设置的术科内容中,武术和体育的项目时数基本对等;学科内容中,武术有“国术理论、国术史、国术教范”,其他为体育基础理论。另外,开设英语和德语课程、聘请德籍教师和留德归国教师等举措,也为国体师专学生“学贯古今与西东”提供了基础保障。

2.2 课程设置1912年,蔡元培担任中华民国临时政府首任教育总长时提出“五育”,其中,将军国民教育、实利主义教育、道德教育归为“隶属于政治”,将世界观教育和美育归为“超轶乎政治”。“五育”思想的提出对各学校课程设置产生了深远影响。

国体师专将武术、体育、军事等课程设为必修科,教材取中西各学术技击之精华加以修改编订。课程设置主要分为学科和术科两部分。学科主要分为两类:一类为必修课程,如国文、教育学、社会学、外语、伦理学、军事学、急救法等;另一类为专业理论课程,如运动生理学、解剖学、运动力学等[11]14-16。其中除了归属为“超轶乎政治”的音乐、图画课程外,其余课程为“隶属于政治”。另外,国体师专开设的运动生理学、解剖学、运动力学、体育原理、体育行政、体育教学法、体育建筑与设备、运动裁判法、按摩术与改正操等课程以及术科类体育课程,均属于欧美自然主义体育的范畴。自然主义体育的引进为武术和体育的教学、训练、管理提供了学理支撑,而运动裁判法课程的开设更为打破“国内运动会全是西方人的尴尬场面”[12]做准备。设置军事学和军事训练等课程,目的在于培养守纪、服从、耐劳、负责等观念,以及国民献身殉国的精神,以增进国防之能力。军事课程的安排是民族体育思想的实践表征,彰显着学校教育的军事色彩。在学科内容中体现本土特色的有国术理论、国术史、国术教法等,这些课程设置与课时安排均映射着国粹武术的勃兴。

术科内容分为三类:武术、体育、军事训练。国体师专所安排的术科内容将这三者打成一片,且武术和体育拥有相等的课时,这是国体师专的特色,也是其他体育学校所不及的。武术课程有武术专家,体育课程有留德归国的体育专家和德籍教师,军事课程有训练总监部委派的军事教官。课程内容设置使国体师专的学生在武术、体育、军事三方面均衡发展,向自强之路前进。对于武术实践,初入国体师专的学生大多缺乏系统的武术基础训练,故入校后规定每天早晨5:30—7:00为武术基本功训练时间。3年的武术习练,使得毕业生虽然比不上专业武术者的造诣,但毕业后都能胜任学校武术教学工作。在体育实践方面,国体师专非常注重器械体操,早操必练武术,课外活动必练器械体操。其实对于器械体操的重视主要是考虑到国体师专是新创办的学校,欲在当时体育界争一席之地,必须取人之长、攻人之短、另辟蹊径,避开其他体育学校在田径、球类等方面的发展优势。在军事训练方面,主要培养学生的军人气质,例如服从命令和遵守纪律,训练内容主要为野外演习等。自1935年后,国统区每年对学生集中进行为期3个月的军事训练,国体师专的学生被邀请充当教员,部分学生毕业后在各省国民军训处工作。

总之,不管是军事训练还是自然主义体育的引进,抑或是本土国粹武术的勃兴,均未脱离政治的轴线,即“强国必先强种”。值得注意的是,这些课程设置均体现着国体师专兼收并蓄的态度与主次分明的课时安排。

2.3 办学特征 2.3.1 在社会动荡中砥砺前行国体师专在1933—1937年间稳步发展。1937年8月13日淞沪会战爆发,战事波及南京,翌日南京遭到日本战机轰炸。当时正值国体师专举行第2届毕业典礼,虽然时有日本战机在空中盘桓却未能使师生心生胆怯,并按时召开毕业典礼。之后战争失利,国体师专搬离南京,选择长沙作为临时校址。迁至长沙后,虽因战争导致经费紧张,国体师专却能突破重重困境按时开学。1938年日本战机轰炸长沙,学校被迫迁至长沙郊区岳麓山的大庙中,此时国民政府教育部远在重庆,因战乱教育经费无法准时拨给,加之物价暴涨,师生有断炊之虞,教学和生活时常陷入困境。同年6月学校又从长沙搬迁至桂林,不久又从桂林出发经龙州过越南迁至云南昆明。1940年经国民政府教育部同意,国体师专又从昆明再次迁至重庆北碚镇。抗日战争胜利之后,在国民政府教育部的部署下,国体师专于1946年迁至天津,1949年国体师专的2届学生被归并到河北师范学院体育系,至此国体师专不复存在[11]14-16。1931—1949年间,由于战争或经费问题停办的体育类专科学校非常多,以上海为例:江南体育师范学校于1936年停办;上海中国女子体操学校、两江女子体育专科学校、上海市立体育专科学校于1937年停办;华东女子体育学校于1942年停办。国体师专从南京到天津辗转万里,因有一批忠诚于体育事业的人才,突破了艰难险阻才不至于在战乱中解体。

2.3.2 聘用名师以造就专业人才“体育是日新月异的,国术也是日益改进的,若无良好之教授,不能造就专门的人才出来”[13]。国体师专成立之初便聘请蔡元培为董事长,宋子文、孔祥熙、于右任等30余人为董事。

(1)武术师资[14]。武术部主任为李元智,讲师有张文广、何福生、康绍远、李锡恩、温敬铭、张登魁、胡云华、傅淑云等。李元智于1928年国术国考时获得优等,进入中央国术馆第2期学习,毕业后以优异成绩留校从事武术教学工作,其主要著作有《青萍剑》《梅华刀》等。傅淑云不仅擅长太极拳,还擅长绵拳和八卦连环腿,堪称中国女武术家,曾与刘玉华、翟连元等一同被选派入女子武术队参加1936年第11届柏林奥运会武术表演。张登魁在1933年第2届国术国考时,击败了跤坛名将闫善益,摘取全国摔跤比赛桂冠。国考结束后被中央国术馆录用,开始系统而全面地学习中国武术。康绍远于1930年考入中央国术馆,广学多种武技,除武术外尤擅长拳击、举重、摔跤、短兵等。他是中央国术馆术法并重的高材生,在学习上刻苦钻研、勤奋锻炼,在教学上言传身教、诲人不倦,在工作中勤勤恳恳、兢兢业业。温敬铭擅长绵拳,抗日战争时期,虽生活所迫四处颠沛,但仍坚持练武,其一生都致力于武术教学工作,是新中国第1位武术教授。张文广于1933年考入中央国术馆,系统学习拳术器械以及对抗性项目,精通各家尤擅查拳。其他武术教师限于篇幅不再逐一介绍。

(2)体育教师[14]。教务主任为肖忠国(第4任),讲师有吴寿祺、田汉祥、钟季卿、李晖、胡耕九、俞淑芬、周月英、罗曼等。兼职教授有吴蕴瑞、吴仲欧、吴德懋、程登科、袁宗泽等。肖忠国为留德归国教师。罗曼为德籍教师。吴蕴瑞毕业于南京师范高等学校体育专修科和哥伦比亚大学,撰写了多部体育著作,在运动生物力学研究领域颇有造诣。程登科毕业于国立东南大学体育系和柏林国立体育大学,为《中国日报》的《军事、国术、体育周刊》主编。1946年国体师专迁至天津继续办学,在当时是天津市唯一教授武术与体育的专科学校。另外,还聘请了陈家琦讲授解剖学和生理学课程,徐英超讲授体育统计学课程,苏竞存讲授体育史课程。这些教师理论功底扎实、技能精湛、教学教法得当。正因这些名师的存在,国体师专仅办学16年却能培养出600多名优秀毕业生,遍布世界各地,为发扬中国武术、发展体育事业作出了卓越贡献。

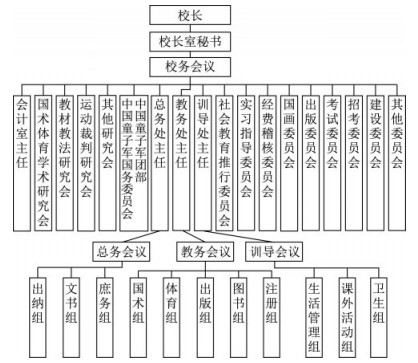

2.3.3 组织完善以提升工作效率国体师专创设初期,学校行政组织设置简单。后归国民政府教育部监督管理,由私立变为公办,一切组织和校务行政才逐渐完善。在国体师专的行政组织(图 1)中,设校长1人,秘书长1人,教务、训育、总务等主任各1人,其余文书、会计、庶务等课长各1人,办事员若干,另外还设置国术组、体育组、卫生组、出纳组、出版组、注册组、生活管理组、课外活动组等,还设有国术体育学术、教材教法、运动裁判等研究会,以及社会推行教育、实习指导、经费稽核、国画、出版、考试、招考、建设、其他等委员会。

|

图 1 国体师专行政组织 Figure 1 Administration organization of National Chinese Normal College of Martial Arts and Physical Education 注:根据中央国术馆史编辑委员编纂的《中央国术馆史》绘制。 |

国体师专的行政组织学习西方,与时俱进,从招生、考试到教材教法、运动裁判法,再到学生的实习指导等,目标具体,自成体系,同时借鉴了西方较为发达的体育类专门学校,结合自身特点形成了紧贴时代需求的管理模式。对体育和武术在同一机构下进行2个组别的设置,一方面体现了两者处于同等重要的位置,另一方面为中国武术向西方体育学习提供了条件。中国公共卫生发展滞后,严重阻碍了强种强国以及中华民族的复兴。为挽救民族的危机,卫生救国也成为社会共喻,社会精英组织各种医学社团进行公共卫生活动。国体师专成立了卫生组,通过卫生教育宣传个人卫生和公共卫生;设置社会教育推行委员会,将社会教育置于突出位置,与学校教育同时兼顾、共同发展。可以说,国体师专完善的行政组织在主导学校管理与教学工作、引领学校办学宗旨、保障教育质量等方面起到了决定性作用。

2.3.4 严格管理以提升竞争优势当时中国尚处于半殖民地半封建社会,动荡不安,民不聊生。青年学子毕业找工作常常遭遇论资排辈、门户之见、用人唯亲等情况。体育界亦如此,“第一流的工作单位为中央和各省的体育督学以及名牌大学的体育主任等,多为欧美留学生的阵地;其次才轮得上日本留学生和南方中大、北方师大毕业的学生们。”[11]14-16国体师专历史短暂且影响力不高,为稳固自身,与各体育院校进行竞争势所必然。

(1)在作息制度上采用军事化管理。“学生在校每日晨间5时起整理内务,5时半至7时为国术早操,8时至12时讲授普通学科,下午1时至6时教练各种术科之场上运动或野外演习。晚间7时至9时自修,10时就寝。”[15]每周必须参加军事训练,除严格执行作息时间外,非节假日或未经教师批准请假,一律不许离校。学生应绝对服从教师的命令,一旦违背将受到严厉的惩罚。

(2)对于体育术科考核较为全面。学校制定了平时考试标准和毕业考核标准。按照规定,学生若有一项考试未通过即扣发毕业文凭。田径的毕业合格标准:100 m跑13.5 s、标枪30 m、1 500 m跑5 min 10 s、撑杆跳高2.5 m。武术考核内容:练步拳、新武术、八极拳、太极拳、摔跤、拳击、刀、枪、剑、棍。器械体操考核内容:单杠和双杠(规定动作和自选动作)、纵木马、垫上运动。篮球考核投篮、运球投篮、两人移动传接球投篮。排球考核发球比准,两人传接球。游泳考核25 m全程游、深水浮动5 min[11]14-16。如此军事化的管理制度和严格的毕业考核标准,不仅使学生养成了良好的生活习惯,而且提高了国体师专专业人才的培养质量。

2.3.5 注重比赛以提高社会影响力国体师专建校初期,为提高社会影响力,经常利用访问和比赛进行宣传。例如在赴天津、山东、上海、无锡、镇江、扬州等地访问时,一边学习兄弟院校的办学优势,一边进行招生宣传。国体师专非常注重校内团体训练,组织了各种运动队。

为提高国体师专的声誉[14],以天津堤友篮球队为主干,引进数名篮球强手(如北京的吴文忠、张震海,武汉的廖蔚棠,南京的吕佩南)组成“国体篮球队”。他们首赴上海,在上海先后战胜复旦大学、暨南大学、沪江大学、圣约翰大学、同济大学等校篮球队。上海的《申报》《新闻报》《大公报》《泰晤士报》等报纸为此用大字标题称赞“国体篮球队在沪称霸”。1934—1936年,在南京举行的一年一度的篮球赛中,“国体篮球队”荣获三连冠,在南京引起轰动,被《中央日报》多次报道并誉为“常胜将军”。1936年,国体篮球队两胜美国信通篮球队(由原先在上海的美国麦令斯队和海贼队合并而成)。在合并之前这2个队在上海长期保持绝对优势,国内各地篮球队来上海访问,均以失败告终。此次由两队主力组成的信通篮球队到南京访问,提出挑战国体篮球队,国体篮球队积极应战,最终以48:39与52:47获胜[11]34。

除了球类赛事获得冠军外,中国武术在海外也大放异彩。1936年1—4月,国体师专组织南洋旅行团,先后在新加坡、吉隆坡、马尼拉等地进行了65场武术表演;同年7—8月组织武术表演队,在柏林、汉堡、法兰克福、慕尼黑等地举行了多场表演,向世界体坛展示了中国武术的风采,博得观众的热烈赞誉[16]。从此,国体师专在体育界获得了一定的名声和地位。

3 对当代学校武术教育发展的启示 3.1 坚守社会责任担当“学校教育的目的在很大程度上是时代需要的产物,一个社会的经济发展目标、政治现实和文化发展的需要决定着它对学校教育的期待,从而决定着现实的教育目的。”[17]简言之, 学校教育决不能超然于社会之外,它应着力为社会培养时代所需的人才。国体师专以政治、教育、文化等社会诉求为己任,承担起培育师资与学贯中西之重责。正是国体师专师生对体育事业的坚守,才使其在战乱中没有解体,在动荡中砥砺奋进,直到后来被合并。

“体育强国”的提出,旨在将“体育运动全面融入经济、社会、文化和人的全面发展”[18]。在促进中国成为体育强国的进程中,学校体育是实现体育强国的基石。青少年是学校教育的主力军,更是中国下一代大众体育的战略对象。而如今,青少年体质令人担忧[19],所以学校体育应以“学生为本”“健康第一”为指导思想,构建学校、家庭、社会三位一体的教育新格局,改善学生身心健康,提高运动能力,为实现体育强国奠定基础。当然这种思路亦适合于学校武术教育,不管是增强文化自信还是提高青少年体质,学校武术教育都是实现体育强国的中坚力量。正如郭玉成[20]所说:“通过武术教育,启迪青少年的世界观、人生观、价值观。培育和弘扬民族精神要以学校为阵地,从青少年抓起。这应是体育强国的战略抉择。”

3.2 增强民族文化自信西方体育以其科学性、娱乐性、先进性进入中国之际,中国武术被视为“江湖卖技之流”,一些留学归国的体育学者甚至认为,“国术为锻炼身体之死方法,有碍于人身之发育”[21],国民政府教育部个别要员对武术也持反对态度,所以在当时出现了许多以西方体育教学为主的学校,而真正以武术教学为主的学校并不多见。在中西文化会通融合的时代,国体师专顺应潮流、贯通中西,将武术与体育置于同等位置,在当时实属可贵。国体师专在武术课程内容设置上不仅有传统的形意、八卦、太极等拳术,还有马良所创编的“中华新武术”以及西洋拳击、击剑、劈刺等,另外还安排拳术单练和对练、器械长兵和短兵, 这种将古今、中外、长短、单对相结合的完整化武术教学,旨在使学生对武术见微知著,其在保持武术文化特质的同时善于汲取西方体育理论的精华,不断为中国武术注入新活力,在对西方体育文化兼容并蓄时,也体现了民族文化自信。

然而,“西方体育改进了当代社会主流人群对文化选取的内在逻辑”[22],致使“学校武术发展始终是‘捆绑’和‘寄生’在西方体育的状态下,学校武术教育也长期存活在‘体育课’‘体育教育’‘体育学’的藩篱中”[23]。不仅如此,目前在全国仅有1/3的中小学开设武术课程,一些中小学甚至以武术课的名义教授跆拳道[24]。造成这种尴尬境遇的根本原因是对中国武术缺少文化自信。面对学校武术教育的尴尬境遇以及各种思想文化的交流、交融、交锋,“迫切需要深化对中国优秀传统文化重要性的认识,进一步增强文化自觉和文化自信”[25]。鉴于武术是具备文化、艺术、体育属性的文化体,郭玉成等[26]将武术教育的“学科定位为人文学科,价值定位为文化传承与艺术审美”。2013年,由上海体育学院牵头成立的“全国学校体育武术项目联盟”,在名称中突显“武术”,以“身体体验文化”“智识武术文化”为武术教育目标,从某种意义上说,这是在文化自信理念下寻找学校武术教育新立场的一种文化自觉。

3.3 多元教育形式联动国体师专成立初期,为取人之长攻人之短,在学校中着重发展器械体操、武术和团体训练(篮球与足球训练)。武术课程除正课外还被作为早操必修科;器械体操作为课外活动内容;组建校篮球队和足球队,以求通过比赛提高社会影响力。国体师专能脱颖而出,与它在注重课堂教学与课外练习、教学与比赛相结合,以及平时成绩和考试成绩并重等相关。

“教育是文化的过程。而文化本身并不会促进人的发展,只有通过人的内化,才能塑造人、完善人。”[27]换言之,中国武术作为身体运动,不管是技术层面还是文化层面,在促进人的发展过程中,只有通过漫长的“外化于行,内化于心”的熏陶才能奏效,若只是蜻蜓点水式的技术学习和知识灌输,对受教育者而言是无益的。从当前学校武术教育看,教师的教与学生的学由课堂和考试维系着,从某种意义上说,这是以课堂和考试为中心的应试教育。为突破此困境,国体师专的多元教育形式联动能够提供借鉴。①注重课堂学习和课外练习相结合。在早操或课间操中安排武术练习,一方面增加学生对武术习练的时间和次数以弥补课堂教学因时间短、教学任务重而缺乏复习或练习的问题,另一方面这也“是对武术课堂教学的一种延续,可让学生更深刻地体会武术文化核心,确保其系统、全面地继承核心技术、理论和方法”[28]。②武术成绩评定将平时成绩和考试成绩相结合,构建以武术教学过程性的练和终结性的考相结合的多元评价体系,前者体现了中国武术的过程性教化,后者体现了“以评促练”的武术教学目的。此外,还能督促学生兼顾课堂学习和课外练习。③武术教学和武术比赛相结合。在学校运动会中增设武术项目或举办武术文化节,为学生进行武术交流、以武会友以及武术展演提供平台;与其他学校进行武术交流,取长补短,提高自身社会影响力。通过以上三方面教育形式的联动,加强学生对武术文化的认同,使武术文化成为校园体育文化的一部分,并逐渐成为学生的一种生活方式。

4 结束语国体师专在中西文化会通融合之际创办,既基于强国图存的政治诉求,也以培育师资和沟通中西体育为办学目的。国体师专在动荡和战乱中砥砺奋进,展现了师生们乃至整个社会体育工作者为体育事业发展呕心沥血的历程。在课程设置上将武术、军事、体育三者融合,具有强烈的现实意义。完整的学校行政组织和名师的聘用是顺利完成教学任务的前提和基础,对学生严格要求、避开其他体育学校的办学优势以及通过访问和比赛的手段进行宣传,不仅增强了学生和学校的竞争优势,而且提高了社会影响力。以史为鉴,对当代学校武术教育具有现实启示:学校武术教育的目的依然是坚守社会责任担当,为社会培养所需的合格人才;在中西方体育文化不断融合中,强化武术的文化认同,增强民族文化自信,规避对西方体育文化的依附和模仿;推行多元教育形式联动机制,维系武术教育的过程性。如此,当代学校武术教育才能主动发力,推动“体育强则中国强”的进程。

作者贡献声明:刘帅兵:调研文献,撰写论文;赵光圣:调整思路,指导修改论文。

| [1] |

牛仰山.

严复文选[M]. 天津: 百花文艺出版社, 2006: 176.

(  0) 0)

|

| [2] |

郑师渠.

中国文化通史:民国卷[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2009: 48.

(  0) 0)

|

| [3] |

李期耀. 论中国高等体育师范教育的起源[J].

北京体育大学学报, 2015, 38(3): 93-99 (  0) 0)

|

| [4] |

杨作儒. 国体专校一周年大事记[J].

国术周刊(论坛), 1934(132): 1-2 (  0) 0)

|

| [5] |

中央国术馆.

张之江先生国术言论集[M]. 中央国术馆, 1931.

(  0) 0)

|

| [6] |

林辉锋. 张之江国术思想述略[J].

广东社会科学, 2014(6): 140-148 DOI:10.3969/j.issn.1000-114X.2014.06.017 (  0) 0)

|

| [7] |

国家体委体育文史工作委员会, 全国体总文史资料编审委员会.

中国近代体育文选:体育史料:第17辑[M]. 北京: 人民体育出版社, 1992: 77-81.

(  0) 0)

|

| [8] |

国家体委体育文史工作委员会, 全国体总文史资料编审委员会.

中国近代体育议决案选编:体育史料:第16辑[M]. 北京: 人民体育出版社, 1991.

(  0) 0)

|

| [9] |

龚书铎.

中国近代文化探索[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 1988: 216.

(  0) 0)

|

| [10] |

赵斌.

河北师范大学体育学院志[M]. 石家庄: 河北人民出版社, 2007: 29.

(  0) 0)

|

| [11] |

体育文史资料编审委员会.

体育史料:第6辑[M]. 北京: 人民体育出版社, 1982.

(  0) 0)

|

| [12] |

吴若熙, 王庆军. 从清末到民国时期上海体育类专科学校的肇始、发展及历史意义[J].

首都体育学院学报, 2016, 28(5): 427-431 (  0) 0)

|

| [13] |

吴文忠. 国体专校一周年大事记[J].

国术周刊(论坛), 1934(131): 1-2 (  0) 0)

|

| [14] |

中央国术馆史编辑委员会.

中央国术馆史[M]. 合肥: 黄山书社, 1996: 52-53.

(  0) 0)

|

| [15] |

李孔昕. 中央国体专校二年来之回顾[J].

勤奋体育月报, 1935, 3(3): 7-25 (  0) 0)

|

| [16] |

中国武术百科全书编撰委员会.

中国武术百科全书[M]. 北京: 中国大百科全书出版社, 1998: 617.

(  0) 0)

|

| [17] |

游永恒. 重新思考我们的教育目的[J].

清华大学教育研究, 2004, 25(2): 35-45 DOI:10.3969/j.issn.1001-4519.2004.02.010 (  0) 0)

|

| [18] |

刘红梅, 裴海泓. 中国成为体育强国的梦想与现实:对中国学校体育的思考[J].

中国体育科技, 2010, 46(1): 49-53 DOI:10.3969/j.issn.1002-9826.2010.01.009 (  0) 0)

|

| [19] |

刘根生.体育的意蕴在健康[N].人民日报, 2013-09-09(4)

(  0) 0)

|

| [20] |

郭玉成. 武术在体育强国建设中的发展对策[J].

搏击(武术科学), 2010, 7(5): 1-2 (  0) 0)

|

| [21] |

蒋矫. 余之练习武术[J].

浙江省国术馆月刊, 1929(2): 8-10 (  0) 0)

|

| [22] |

刘帅兵. 当代学校武术教育的困境与出路[J].

山东体育科技, 2015, 37(1): 93-97 DOI:10.3969/j.issn.1009-9840.2015.01.021 (  0) 0)

|

| [23] |

王岗, 李世宏. 学校武术教育发展的现状、问题与思考[J].

成都体育学院学报, 2011(5): 84-87 DOI:10.3969/j.issn.1001-9154.2011.05.021 (  0) 0)

|

| [24] |

国家体育总局武术研究院.

我国中小学武术教育改革与发展的研究[M]. 北京: 高等教育出版社, 2008: 17.

(  0) 0)

|

| [25] |

中共中央办公厅, 国务院办公厅.关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见[N].人民日报, 2017-01-26(6)

(  0) 0)

|

| [26] |

郭玉成, 郭玉亭. 当代武术教育的文化定位[J].

武汉体育学院学报, 2009, 43(6): 69-71 DOI:10.3969/j.issn.1000-520X.2009.06.013 (  0) 0)

|

| [27] |

章兢, 何祖健. 从"知识育人"到"文化育人":整体论视野中的大学素质教育[J].

高等教育研究, 2008(11): 9-13 (  0) 0)

|

| [28] |

吉灿忠, 孙庆祝. 民国《大中小学国术课程标准》及其当代启示[J].

上海体育学院学报, 2016, 40(2): 46-50 (  0) 0)

|

2020, Vol. 44

2020, Vol. 44