2. 海南大学 旅游体验研究与设计中心,海南 海口 570228;

3. 东北财经大学 旅游与酒店管理学院,辽宁 大连 116025

2. Tourist Experience Research and Design Center, Hainan University, Haikou 570228, Hainan, China;

3. School of Tourism and Hotel Management, Dongbei University of Finance and Economics, Dalian 116025, Liaoning, China

究竟应如何认识体育旅游的本质?这个问题与旅游学术界始于若干年前并持续至今的“旅游是什么”的问题一样重要,均属于体育旅游研究的本体论问题。如何界定“体育旅游”以及在什么样的基点上构建体育旅游的概念体系关系整个体育旅游知识体系的进化效率和知识贡献的最终成果。关于体育旅游的基本概念,目前有不同的观点和解释。体育旅游是旅游的一个亚类,其所关涉的现象尤其是所触发的效应是纷繁复杂的。正因为如此,在体育旅游研究早期阶段,往往从其外部效应切入,导致很多学者尤其是国内学者或从市场、产业、产品、资源等不同面向对其进行界定[1],或从复合型产业的角度认识体育旅游[2];也有学者[3-4]提出“总和论”,认为“体育旅游是旅游者在旅游中所从事的各种体育娱乐、健身、竞技、康复、探险和观赏体育比赛等活动与旅游地、旅游业及社会之间的关系的总和”;还有学者[5]另辟蹊径,提出体育旅游是教育活动的观点。从这些定义所采取的角度可以看出:对“体育旅游”的认识,主要局限于体育旅游所产生的效益以及所关涉的范围;对其教育功能的基本理解也影响到体育旅游的概念和功能界定。

在体育旅游研究的规模和深度逐渐得以提升的基础上,对体育旅游的本质进行探索的本体论诉求才开始显现。这一点在国外的体育旅游研究中表现得尤其明显,成就也更为突出。随着体育旅游研究引入社会、文化等观察视角,以及不断采借其他学科已有的理论成果,如本真性理论、表演理论、凝视理论以及具身理论等,国外体育旅游研究领域逐渐形成了一系列高质量的研究成果,这为理解旅游世界中的体育旅游现象提供了富有洞见的诠释。从这些成果看,“将体育旅游看作一种异地的具身体验”这一理论命题日益得到越来越广泛的学术认可,而大量的相关研究成果也构成了对这一本体论认知的知识基础。然而,这一研究历程至今并未得到有效梳理。“体育旅游是一种异地的具身体验”这一足以引导旅游学术界研究实现理论转向的本体论命题也并未被广泛知晓,更谈不上被普遍接受。鉴于此,本文在对国内外体育旅游研究文献梳理的基础上推演出体育旅游的这一本体论命题,从体育旅游研究的时间流变、范畴意涵与分类、研究视角等维度对其加以分析,将肯定或倡导体育旅游研究的具身体验转向作为圭臬,以期推动体育旅游研究的进一步深化。

1 时间流变中的体育旅游研究作为一种与身体运动机能相关联的体育或运动(sports),它所指代的现象甚至其术语本身已经拥有相当悠久的历史。从学术意义上研究它与旅游的关系,只是最近半个世纪以来的事情。根据笔者目前所能查阅到的文献资料,最早将体育与旅游相关联的外文文献是1907年Nicholson[6]发表于美国《皇家陆军医疗队杂志》(Journal of the Royal Army Medical Corps)上的《美国得克萨斯州的旅行和体育》一文,但该文实际上只是一篇分享个人海边垂钓经验的游记,并非严格意义上的学术研究文献。此后,在1911年的《地理学报》(The Geographical Journal)第37卷第2期上又刊登了一篇题为《旅行与运动》[7]的书评,但仍算不得一篇创新性的学术作品。直到1969年,Martyn[8]在《企业与社会》(Business and Society)上发表了《运动对国际旅游的影响》一文,才比较全面地从学术角度讨论了运动与旅游之间的关系。这篇文章还富有远见地强调了体育赛事参与者与观赛人员在出行动机方面的差异。

1975年10月9日,在纽约举行了为期1天的“运动和旅行”(Sport and Travel)会议。该会议是为了研究旅游和运动市场的相关问题而举办的,与会者回顾了以往在2个领域已经发生的相互影响,对未来的趋势做了评估,并就如何销售和推销二者所共同构成的新型市场提出了一些建议。这次会议的举办标志着运动与旅游之间的市场融合已经初露端倪并得到了学术界的关注[9]。此后,在一些大型体育赛事(如1988年的汉城奥运会)举办期间,旅游业乘体育之势成为学术界的重要关切点,并日益被纳入体制性的学术研究视野,这种势头在整个20世纪80年代达到了一个小高潮[10]。由以色列Wingate研究所的Mike Garmise所编撰的《户外教育、休闲与体育旅游国际研讨会论文集》(Proceedings of International Seminar and Workshop on Outdoor Education,Recreation and Sport Tourism),便使用了sport tourism一词。自1993年Journal of Sport & Tourism(JST)创刊之后,这一用语便成为英语世界的规范用词,差别仅表现为该刊的文章主要使用了sports这一复数形式。例如,在Journal of Sport & Tourism1993年第1期中,就有4篇文章(“Inaugural address,sports tourism international council”“Global understanding,appreciation and peace through sports tourism”“Sports tourism facility management functions”“Sports tourism international council:Review of activities”)在标题中直接使用了sports tourism这一术语。这一用法与该刊刊名中的“sport & tourism”形式之间的不一致,可能也是造成后来有关英语术语“sport tourism”和“sports tourism”争议的根源之一。

进入21世纪后,国外体育旅游研究在规模和水平上都上了一个台阶:一方面,不仅论文数量激增,而且发表体育旅游学术成果的期刊数量也大幅度增加,仅英文期刊就超过50种;另一方面,在这10年间,不仅相关领域的研究水平得以大幅度提高,科学实证的研究路径得到普遍推广,而且相关研究也不断向纵深发展,其中的标志就是一些刊物专门组织了体育旅游特刊,集中展示相关研究成果。据不完全统计,在此期间,JST共出版体育旅游特刊11期,主题涉及范围相当广泛,如:体育旅游,遗产、体育与旅游,体育“粉丝”和观众作为体育旅游者,体育旅游发展的可持续性,体育旅游的文化基础,体育、旅游与国家标志,体育、旅游与奥林匹克赛事,体验体育旅游,体育旅游目的地,体育旅游理论,参与型体育旅游。在此期间,European Sport Management Quarterly(ESMQ)、International Journal of Sport Management and Marketing(IJSMM)和Tourism Economics(TE)3本期刊也推出了4期特刊,主题分别为:体育旅游——理论与方法;管理奥运体验——挑战与回应;体育旅游研究进展——营销与管理;体育与旅游——经济效应。这些特刊的推出极大地推动了学术界对体育旅游的研究,使体育旅游很快成为一个重要的学术研究领域,并逐渐以旅游知识版图中一个分支的姿态引起人们的关注。

相较于国外体育旅游研究而言,国内的研究起步稍晚,在中文文献中有关体育和旅游的话题起初也是分开讨论的。在中国知网上所能查阅到的中文文献中最早将旅游和体育相提并论的文章是王占春[11]1984年发表的《旅行、旅游与体育》,也将二者视为相关的“两种”现象。尽管该文不算一篇规范的实证性学术论文,文章的目的主要是为学校的体育教育立言,但值得关注的是,该文已经敏锐地注意到了体育与旅游的内在联系:“旅行是体育的手段之一,但是,现在很少有人再提起旅行,它已被旅游所代替。其实这两者有许多共同之处,却又不完全相同。”“旅游也是一项十分有益的体育手段。通过旅游促进身心健康。人类社会的发展,特别是在发达国家,大城市的人口不断集中,环境污染严重,体力活动减少,人们赖以生存的自然环境不断失去生态平衡,因此,许多人都希望有机会离开喧嚣的闹市,多接触一些大自然,除了必需搭乘的交通工具外,多以步行、涉水、爬山等活动接受大自然的恩惠为享受。”这段表述已经触及人们对旅游本质的认识。显而易见,这种认识恐怕今天也并没有更多人可以超越。在20世纪80年代,另一篇将旅游与体育相提并论的是当时北京市旅游事业管理局研究室王仕平[12]发表于《旅游学刊》上的文章,主旨是“充分利用亚运会良好契机促进北京市旅游业的发展”,率先将体育赛事与旅游相关联。可以看出,20世纪80年代这仅有的两篇涉及体育旅游的文献都不是基于理论诉求的学术文章,而是面向社会实践所提供的一种对策性建议。这种传统延续到20世纪90年代,以至于在此期间发表的将近20篇文章中,只有曹缔训[13-14]、刘杰[15]和韩鲁安等[16]将目光投向了体育旅游的理论问题以及知识体系构建问题。

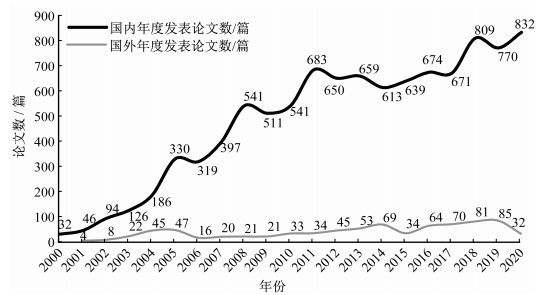

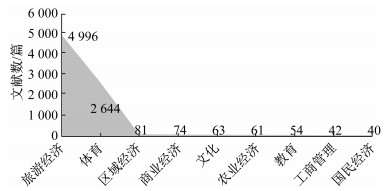

进入21世纪之后,国内的体育旅游研究呈现出数量上的爆发性增长。据不完全统计,在2000—2019年,国内共发表相关论文9 419篇,国外只发表相关论文804篇,相差悬殊(图 1)。从总体上看,国内外在体育旅游相关领域的发文数量均呈现上升趋势,只是国内的增长速度更快。进一步审视国内体育旅游相关研究,逐年攀升的论文数量意味着“体育旅游”的主题不断被关注和讨论。然而,若从科学研究的类型看,以对策和规范研究为主的成果数量远远超过相关的基础理论研究。这也集中暴露了国内体育旅游研究在理论诉求上并未达到应有的规模和水平。

|

| 图 1 国内外体育旅游相关论文发表数量 Figure 1 Number of domestic and foreign sport tourism related publications over the years 注:外文数据来源于Scopus数据库,检索时兼顾“体育旅游”的不同外文翻译;中文数据来源于CNKI数据库,检索时兼顾“体育旅游”和“运动旅游”的不同称谓;检索时间为2020年4月16日;2020年数据为平台的预测数据。 |

从前文对国内外体育旅游研究的梳理中可以看到,体育旅游这一术语以及相关概念界定并未在学术界达成完全一致的意见。在国外,一直存在着术语选择上的争议;而在国内,存在西文翻译至中文时文意表达的适当性问题。下面就此略作评述。

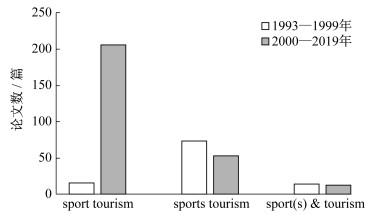

在英文文献中,有关“体育旅游”的术语,主要有3种表达形式:sport tourism,sports tourism,sport(s)and tourism(其余非主要形式略而不论)。从文献统计的结果看,这3个术语在不同的历史时期所占据的学术地位不同,其具体表现可以从表 1和图 2看出。

| 表 1 1993—1999年和2000—2019年涉及“体育旅游”篇名的期刊术语使用情况 Table 1 Use of terminology of journals related to the titles of "sport tourism" from 1993 to 1999 and from 2000 to 2019 |

|

| 图 2 1993—1999年和2000—2019年间论文标题中“体育旅游”术语使用情况 Figure 2 Use of "sport tourism" in headline from 1993 to 1999 and from 2000 to 2019 |

对英文文献进行梳理时会发现,在标题中以上述3种术语形式出现的学术文献数量在2000年前后呈现明显的不同:在2000年之前,不管是从表 1所列的主要期刊,还是从所有英文期刊的情况看,都以sports tourism这一术语的使用为主,sport tourism次之,sport(s) & tourism最少。在这一时期,sports tourism能够占据压倒优势,要归功于体育旅游专业期刊JST的主张与坚持:从1993年创刊到1999年,该刊发表的学术论文的标题中使用sports tourism多达63次,而使用sport tourism仅3次,sport & tourism仅1次。该期刊作为本领域的权威期刊的这种坚持,也直接影响了其他期刊以及整个学术界的术语选择倾向。因此,同期在其他期刊中发表的相关学术论文,在标题中使用sports tourism的倾向也相当明显。这种情况在2000年后出现了转向:学术界逐渐抛弃sports tourism一词而选择使用sport tourism,这主要源于期刊的多元性,尤其是社会科学领域的期刊开始大量发表体育旅游的相关文章,也体现了人们要将sport tourism打造成一个独立而非组合概念的“决心”。这一趋势也影响了JST的态度。从表 1的统计数据可以看出,2000年之后,不仅全部期刊发表的文献在标题中使用sport tourism的频率大大提高,并逐渐呈现压倒性优势,而且表 1所列举的主要期刊,尤其是本领域的权威期刊JST,在术语使用上也已经转而倾向于sport tourism而非sports tourism。这一事实反映出国外学术界已经一致将sport tourism作为一个专有术语使用,其中明显体现出要将sport作为形容词而非并列的名词使用。这样的术语选择结果也很自然地在逻辑上呈现出将体育旅游视为多种多样的旅游类型之一的倾向。显然,经过近30年的努力,国外在体育旅游术语选择上所达成的学术认同是体育旅游知识走向成熟的一个标志性起点。

早期国外学术界出现的有关体育旅游术语使用上的差异,一方面反映了体育旅游内涵的丰富性,另一方面则反映了不同研究者因关注视角的不同而引起的观点差异。如Gibson[17]认为,sport更能凸显体育旅游的整体性和类型特征。与此相反,Weed等[18]认为,sports tourism可以描述一系列多样的、混杂的活动和体验,有利于对体育旅游参与活动进行现象学探索。尽管人们所使用的术语不同,但其对体育旅游的理解并无本质性差别。

反观国内学术界对体育旅游术语的使用,从体育旅游进入学术视野的最开始阶段直到现在,呈现相对稳定、专一的态势,“体育旅游”一词基本得到了学术界的普遍认可和一致使用,英文则比较一致地对应“sport tourism”这一表达形式。由于“体育”一词在当代汉语中已经形成了极其牢固且狭隘的概念意涵,因此,当在汉语中将“体育”与“旅游”相关联并构成一个新的概念时,难免会使人们用传统的汉语意涵解释新的术语的内在意指。事实上,这种情况正在发生,并已经开始影响体育旅游的知识生产策略和知识体系化整合的路径。

《现代汉语规范词典》对“体育”一词的解释是“增强体质、促进健康等方面的教育,以各项运动为基本手段”。这一解释是当今人们理解中文“体育”一词最普遍、最一致的共识。也正因如此,偶尔会在中文文献的“体育”一词之后,发现标注的对应英文是physical education。当前,在谋求体育旅游作为旅游下属的一个知识分支而不断体系化的努力中,必须让“体育旅游”这一概念的内涵摆脱这种狭隘的世俗化理解,还其本来面目,以便学术界顺利形成在确定体育旅游研究对象、问题域、概念类属、知识架构乃至学科体系方面的适当策略。

这里所谓还其本来面目,是指根据英文sport一词的本义以及学术界多年来在探讨sport tourism相关问题时所形成的类型化知识架构,重新界定中文“体育旅游”这一概念的内涵和外延,从认识论角度更为合理地确定体育旅游的知识谱系。

根据《牛津词典》对sport的解释,其词义主要有三:首先是“有规则的娱乐性竞赛”,其次是“某种特殊的运动项目”,再次是在较为正式用法中用以表达“乐趣、消遣、娱乐、逗笑”意涵的词语。在这3个主要含义中,最为突出的意指展现的是相关活动所具有的“愉悦性”或“娱乐性”本质,而这种愉悦性活动的实现方式的独特之处仅在于规则的相对严格性。从这个角度去对比中文的“体育”一词的含义发现,中文的“体育”带有明显的严苛性、规范性、教育意味,甚至隐约的国家主义色彩,娱乐性的意指已荡然无存。这一点在将体育作为一种独立的竞技运动现象进而展开传统意义上的考察时,并没有什么学术上的障碍,但一旦体育与旅游“结缘”,就立刻暴露出中文“体育”一词在概念层面的局限。这种情况从一些有关体育旅游的概念辨析的英文文献中也可见端倪。

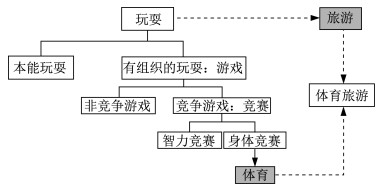

古特曼[19]有关玩耍(play)、游戏(game)、竞赛(contest)和体育(sport)关系的概念性辨析,对深入理解英文“sport”一词并进而厘定体育旅游这一术语的核心意指十分有益(图 3)。在古特曼的书中play和game都被翻译为游戏,对照英文原文,本文统一将play翻译为玩耍,以便呈现play和game的区别。图 3展现了相关范畴的概念谱系关系:作为一种休闲行为,玩耍具有最宽泛的意指,在不同程度上包含着游戏、竞赛、体育等多重或复合含义,甚至还与旅游有所交集。在这一概念之下,游戏是有组织、有规则的玩耍,竞赛是有竞争的游戏,而以身体参与为主要特征的竞赛是体育。作为4个范畴的最高阶形式,“体育”强调了身体参与和竞赛的双重意涵。当这种体育与旅游结缘形成新的旅游类型即体育旅游时,它必然根植于玩耍,并融合游戏、竞赛、娱乐等多重内涵[20]。不过,即使体育旅游的内涵再丰富,作为旅游之一类并基于玩耍这一概念所具有的本质特征,它也必然同样是一种以追求愉悦为目的的异地性休闲体验[21]。

|

| 图 3 玩耍、游戏、竞赛、旅游与体育范畴的内在关联[19] Figure 3 Intrinsic relationships between the categories of play, game, contest, tourism and sport |

对上述概念进行辨析,一方面源于学术界对体育旅游内涵理解上的种种分歧,另一方面也力图直指体育旅游现象的丰富性。从趋势上看,尽管国内外学术界对体育旅游范畴的界定仍存在争议,但总体上已经呈现一种对竞争的内涵弱化而强化体育旅游的玩耍或娱乐属性的态势。这一点值得特别关注。

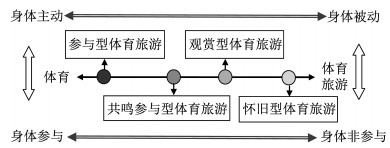

2.2 体育旅游的分类Gibson[17]依据参与和非参与的分类框架,将体育旅游分为参与型体育旅游(active sport tourism)、观赏型体育旅游(event sport tourism)、怀旧型体育旅游(nostalgia sport tourism),其中后两者属于非参与型体育旅游。他由此提出了一个典型的体育旅游定义,即“个体临时离开居住地,旨在参与体育活动,或观看体育活动,或者表达对体育活动相关吸引物的敬仰而进行的休闲旅游”。不过Weed等[18]认为,怀旧型体育旅游更多地表现为旅游动机,因而建议在参与型体育旅游和观赏型体育旅游这个框架下加入共鸣参与(vicarious participation)的概念[22]。不可忽略的是,Gibson对于体育旅游概念的界定和分类其实存在一定的形式逻辑问题,不仅违背分类的互斥原则,还存在循环定义的错误。此外还有学者如Gammon[23]根据旅游动机的构成,将体育旅游划分为旅游体育和体育旅游两类,二者都可以进一步分为硬(hard)参与和软(soft)参与。

在传统意义上,旅游者的身体参与程度是体育旅游概念界定和分类的主要依据。Lamont[24]和Shipway等[25]曾将环法自行车赛(Tour de France)中的那些参与比赛的人作为研究重点,不过他们也注意到环法自行车赛路边那些聚在一起、行为滑稽可笑的观众。虽然他们同为体育旅游者,但由于类型不同,身体在其中的参与程度也有所差别。将不同类别的体育旅游置于以体育和体育旅游为两极的连续体上(图 4)即可发现:参与型体育旅游的身体参与程度最高,是体育旅游的代表性类型,表现为旅游者加入特定形式的体育活动,常见的形式有冲浪、攀爬、皮划艇等,还有很多与探险旅游(adventure tourism)和极限旅游(extreme tourism)相关的形式;共鸣参与型体育旅游和观赏型体育旅游为中间的体育旅游类型,表现出一定程度的身体参与,怀旧型体育旅游则为非参与型体育旅游,旅游者所关注的焦点不在体育活动,而是曾经开展体育活动的场所或社会关系[26]。越靠近体育范畴的体育旅游类型,越表现出身体主动和硬参与,而完全属于体育范畴并无任何旅游成分的体育赛事及活动,不再属于体育旅游的范畴;与之相对,靠近体育旅游范畴的体育旅游类型则趋于一般旅游类型,表现出身体被动和软参与的特点。

|

| 图 4 体育旅游的类型与身体参与程度 Figure 4 Types of sport tourism and degree of physical participation |

图 4所展现的关于体育旅游的范畴关系以及相应的分类框架,既强调了体育旅游者的身体参与特征,也明确了体育旅游的“旅游”属性——体育旅游并非某种专业性、职业性的体育竞技活动,其主成分是在异域环境中以身体参与为主的休闲体验所能带给人的运动快感。也正是由于其身体参与的特点,体育旅游与其他类型的旅游形式相比具有明显的区别。

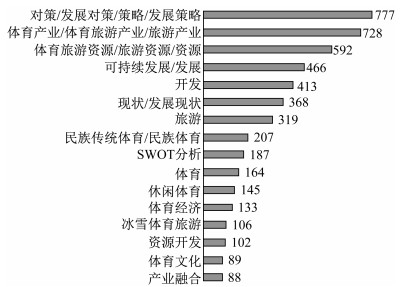

3 多维视角下的体育旅游研究 3.1 经济、管理视角下的体育旅游研究从经济和管理的视角研究体育旅游,在国内旅游学术界显得特别突出。对CNKI数据库中的文献进行检索发现,文献所属学科多为商业、管理、经济等领域(图 5),并多以为产业经济发展提供对策为导向,从关键词的分布也能进一步证实这一点,国内体育旅游研究主要集中在对策、产业、资源相关的主题上(图 6)。与此不同的是,国外相关研究往往将体育旅游作为一种社会文化现象(图 7),侧重于对基本概念的界定,注重研究体育旅游中人的因素,探索相关个体和社会行为规律,并倾向于将体育视为愉悦、休闲的现象,理论探索的导向性十分明显。

|

| 图 5 CNKI中体育旅游研究的学科分布 Figure 5 Discipline distribution of sport tourism research in CNKI 注:仅显示前9位的所属学科排序。 |

|

| 图 6 CNKI中体育旅游关键词分布 Figure 6 Distribution of sport tourism keywords in CNKI 注:仅显示前16位的关键词排序。 |

|

| 图 7 基于Scopus数据库的体育旅游研究所属学科领域分布 Figure 7 Distribution of subject areas based on sport tourism research in the Scopus database |

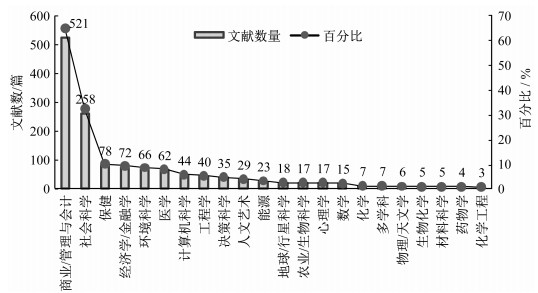

自Abbott[27]提出“人们真正想购买的不是产品,而是通过活动获得的满意体验”的观点起,体验服务逐渐成为企业关注的焦点,这一态势在20世纪末开始成为一种新的潮流。在此期间,三部涉及体验经济和体验营销的畅销书(《体验经济》[28]、《体验营销》[29]、《体验为王》[30])应运而生,这说明通过恰当的体验设计和管理为顾客提供优质的产品和服务的理念正在被广为接受。学术界对这一潮流的响应也相当及时而深刻,出现了大量的相关研究成果。Grove等[31]运用剧场的隐喻,提出服务戏剧理论,借以思考“体验”是如何被“营造”出来的。人们也注意到,体验不仅涉及供给方的努力,也涉及顾客情感、价值和意义以及人与环境的交互作用。基于此,在管理领域掀起了“共创”(co-creation)理念,即通过顾客与场所的双向交互实现体验[32]。前者将体验作为商品或服务的一种附加值(added-value),后者将体验视为对参与者具有情感、符号、转换意义的一种东西。毫无疑问,上述基于企业经济管理行为的这种体验转向也显著地影响了体育旅游研究。例如,在Higham[33]看来,体育能更好地承受一个商品化的过程,提供给游客本真的体验。Morgan[34]则从服务管理角度,提出一个整合上述2个角度的体育旅游者体验空间(experience space)模型,建构了如图 8所示的体育旅游者空间体验模型。

|

| 图 8 体育旅游者体验空间模型[34] Figure 8 The model of sport tourists' experience space |

图 8顶部是基于企业的拉(pull)的要素,包括体验管理和体验营销2个方面。图 8的底部则是基于消费者的推(push)的要素,包括旅游动机、体验收益(如兴奋、放松、快乐等),这些心理因素既受到先在个人价值和意义诉求等立场性因素的影响,也受到相关群体社会地位和交互作用等因素的影响。在这个模型中,目的地是空间场所,旅游者是活动发动、实施的主体,二者通过社会互动和文化互动之后形成体验。Morgan的体验空间模型的目标是通过人与场所、人与人的互动,实现Csikszentmihalyi所述的畅爽(flow)体验。

在经济和管理视角下的体育旅游研究表明,体验不是单方面作用的结果,而是在旅游者和旅游企业打造的体验空间的交互作用下实现的。这种主张是在人与环境的关系中探讨旅游者的体验产品问题,关注到了旅游者的主体性地位以及体验产生的过程。尽管旅游企业的真正目的是顾客忠诚、反复购买这类能够形成长期积极效应的旅游者经济行为而非价值共创[35],但从学术的角度已经承认旅游者在体验中发挥的作用以及体验的过程性和整体性。

3.2 社会、文化视角下的体育旅游研究社会和文化视角与经济、管理视角虽然各自服从于不同的学科立场,但也是互相联系的[36]。社会和文化视角正是在承认旅游者的主体地位的基础上从旅游者的视角展开研究的。在社会、文化视角下的旅游体验研究曾分别从本真性理论、凝视理论、表演理论、具身理论等范式中汲取营养。

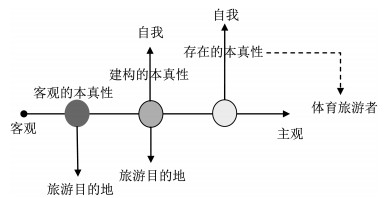

本真性范畴最先由Maccannell[37]提出,经过学术界的不断扩充和扬弃,逐渐成为旅游研究中的重要范式。在这种理论拓展过程中,Wang[38]在Cohen[39]的基础上,基于“主观-客观”(主观的自我、客观的旅游吸引物)的二元对立框架,将本真性进一步细化为三类——客观的本真性、建构的本真性和存在的本真性,由此丰富了Cohen提出的单一维度的本真性概念。三维本真性概念分类的背后是一幅由关注旅游目的地转向关注旅游者的图景,可以概括为图 9所示的基本概念的类型学架构,而这种关注点的转向也给体育旅游内涵的重新确立带来了新的契机。

|

| 图 9 本真性概念的类型学架构 Figure 9 Typological framework of the concept of authenticity |

在图 9中可以看到每一范畴所关注的焦点不同。客观本真性主要关涉旅游目的地的真实,与之相对的存在本真性更多地关涉自我真实,正是在这一维度上它成为体育旅游者最重要的价值归属。Rickly-Boyd[40]在攀岩活动情境下讨论了存在主义本真,她认为,作为一种生活方式的攀爬活动更有利于体验存在主义本真。Steiner等[41]指出,存在主义本身沿袭了对快乐和自我进行人文解读的哲学传统。此时的旅游目的地不过是作为体育旅游者存在的背景而出现的,其真假问题不会影响旅游体验的质量,而旅游地作为仪式和传统的载体所弥漫的氛围(aura)对获得存在主体本真性非常重要[42]。这一点在体育旅游研究领域中表现最为突出。

在Urry[43]提出的凝视理论中,旅游世界与日常生活世界的差异被凸现出来,成为旅游凝视的动力。凝视赋予旅游目的地以浪漫化的色彩,旅游者也因此得到独特的凝视体验。凝视本质上强调的是一种由视觉占主导的单向观看方式。这种视觉观看方式带来了理论解释上的两难境地:一方面,由于视觉的选择性和建构性,有距离感的旁观体验在某种程度上具有欺骗性质;另一方面,这种观看之道凸显了视觉感官而弱化其他感觉器官的作用。凝视的这种明显带有赋权色彩的观看方式很容易导致对对象的非理性判断。即便如此,在现实中这种情况却十分常见。在体育旅游领域,人们对带有某种圣地性质的运动场所(如雪山、陡崖、悬瀑、险滩)的迷狂般地追逐和在场体验,其实是明显的凝视行为所激发的现象。

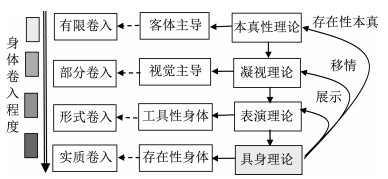

表演理论也是研究者用以解释体育旅游现象时的理论基础。例如,有研究者[44]认为:“滑雪者在空中飞翔并表演各种动作,每天不会超过120~180次这个范围。”也有学者[45]以戈夫曼的拟剧理论为基础,分析了那些怀着从众、炫耀心理,通过参与马拉松比赛并在赛场上以其“独特”的表演方式实现自我展示的参赛者。对运动员而言,跑步就是一个表演场,运动技能、健美的身躯以及中产阶级的男性气概在其中被生产并且再生产[46]。按照戈夫曼的理论,人们在任何场所都面临着前后台表演之间的行为张力甚至冲突,在前台的表演过程中带有一定社会、文化价值观念的制约,人并不能做到完全意义上的放飞自我,总要按照印象整饰的框架管理在场行为。在体育旅游活动中,由于身体的游戏性或玩耍性介入,表演理论对相关行为的解释显然具有新的理论空间,也需要做更多的理论拓展。对以上4种被体育旅游研究者广泛应用的理论进行综合可以看出,这4种理论可能会因体育旅游者个体的身体卷入程度而对其行为形成各具特色的解释(图 10)。

|

| 图 10 体育旅游研究中的范式转换与身体卷入程度 Figure 10 Paradigm shift and body involvement in sport tourism research |

从图 10可以看到不同理论范式所强调的焦点及身体卷入程度。其中,传统的本真性理论强调客体主导,忽视主体的能动性,旅游者个体的身体卷入程度受制于客观本真性的可感知状态,因此,这种身体卷入程度为有限卷入——即使游客谋求的是存在本真性,其本真性感知也会受制于客观本真性的现实状态;凝视理论强调视觉主导,表现出身体的部分卷入特征;在表演理论中,虽然整体的身体被卷入,但身体往往作为表演的工具而存在,因此,从某种意义上说,基于表演范式的身体卷入是一种形式卷入。与之不同的是,起始于哲学并在认知科学等领域中取得较大发展的具身理论将身体整体(包括身心)视为经验的感知渠道,因而体现出实质卷入的特点。如果从更高的层次来认识具身范式,具身范式存在对其他范式加以整合的潜质。因此,在体育旅游研究中,如果能够用具身范式统领各种相关理论并推动理论研究进程,既可以促进旅游者更好地展示身体、移情于观看的物象以及证明自我存在的本真性,也会有益于体育旅游的知识体系拓展。

4 体育旅游的具身转向:一种新的本体论认识具身理论作为解释旅游体验现象的核心理论之一,是从心理学的具身认知视角对旅游体验的心理过程展开研究的。由于旅游场域景观的多向度以及旅游者寻求认同或差异的旅游动机,具身理论在旅游体验研究领域表现出强大的理论生命力。谢彦君[47]曾提出“旅游是体验,体验须具身”的命题,Small等[48]也提出“具身本体论”的范畴。随着具身理论在旅游领域的不断应用和深入探讨,具身理论已经初具旅游研究新范式的特点,成为旅游具身范式[49]。旅游具身范式强调旅游者的主体性,关心身体的感觉以及身体与旅游世界的交互关系。

在哲学、社会学、心理学以及一些人文学科的研究领域,随着语境主义、情境主义、常人方法论、符号互动论等理论的广泛应用,身体在人类的情境体验中的地位得到前所未有的重视,成为解释人类心理、社会、文化等范畴的重要概念。在旅游领域中,身体是联结旅游者个体与旅游世界的通道[49]。随着研究的不断深入,人们发现,感官感觉是旅游体验中最基本的具身欲求。为此,一些学者转而将研究更多地锁定在骑行旅游、徒步旅游等身体体验的主题上,如谢彦君等[50]认为徒步旅游体验在本质上是一种具身化生成实践。Speier[51]研究发现,瑜伽旅游者的具身实践有利于保持身体平衡、感受身体内部变化、平衡身心等。然而,作为徒步、骑行、瑜伽等旅游形式的上位范畴——体育旅游,还没有系统地从具身理论加以探讨。事实上,因强调身体参与,体育旅游是典型的具身体验的旅游类型。罗伯特·埃利亚斯和埃里克·邓宁在《在不兴奋的社会中追求兴奋》(The Quest for Excitement in Unexciting Societies)中,假定现代社会日常生活的习惯化,与像足球、英式橄榄球、曲棍球和美式橄榄球这样的体育运动的流行之间有一种相反的关系。Elias等[52]进一步指出体育在这个文明化过程(civilizing process)中的关键作用,借由体育有限度地释放情感和张力,提供一种快乐的氛围和一种可控的兴奋,促进社会的和谐。《运动改造大脑》[53]中的研究也表明,锻炼身体就是锻炼大脑,运动可以对身体、大脑、人际关系3个方面产生积极影响。因此,很多体育旅游者把运动视为一种生活方式[54-55]。

体育旅游的这种身体在场甚至身心在场的总体特征使得具身理论在解释体育旅游现象时获得了空前的广泛性和深刻性。进一步深入地对体育旅游相关研究文献加以梳理发现,以具身体验理论为支撑的体育旅游研究已经获得了诸多重要的本体论命题,从而凸显了一种具身体验转向的整体研究势头。下文对这些关键命题以及相关的研究领域的拓展趋势逐一进行梳理和评述。这些不同的命题展现了体育旅游在性质、特征、意义以及效应方面的丰富性,也预示了未来体育旅游研究的多元面向。

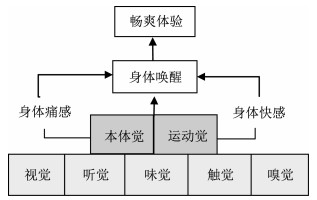

4.1 体育旅游是以本体觉和运动觉为主的具身体验一般而言,旅游体验涉及3种不同类型的感觉:感官觉、本体觉和运动觉。3种感觉的结合使体验中的身体能够在旅游对象物中产生身临其境的感受,并获得真实且强度更高的体验。Waitt等[56]通过研究节事中的游客体验发现,听是神经的、心理的和文化的过程,倾听的方式对于节日空间的意义和体验的形成具有重要作用。Schwarz[57]探查了不同参与模式的游客对自然声音的不同偏好,发现声音对旅游者的身体和心智有重要影响。嗅觉体验有着悠久的历史,如Adler[58]指出,在整个19世纪,空气疗法的长期流行,伴随着嗅觉体验,持续地影响旅行目的地的时尚。与视觉的抽象品质相比,嗅觉提供了一个与环境之间的直接接触。芳香可以激起对地方的记忆,有助于保持地方感,并且“在建构和维持主要的社会品位的区隔上起到重要作用”[59]。触觉体验同样为旅游者所重视。在现代滨海旅游之前,海水浴是欧洲上层社会流行的健康理疗方式,其对触觉体验的强调远远超过对视觉景观的审美需求。即使发展到现代大众旅游时期,滨海旅游的3S(阳光、沙滩、海水)主题也紧密联系于触觉感知。

由于旅游世界中景观存在的多维度属性,感官觉为旅游者提供了基础的感知方式。体育旅游者对旅游世界的感觉并不完全或仅限于依靠感官觉,而是更主要地依赖本体觉和运动觉,如蹦极和激水漂流体验中的身体体验[60]。体育旅游的具身体验因身体的强参与而成为一种深度休闲[61]。Chronis[62]指出,本体觉指在物理舞台上的位置和姿势感知,运动觉是对手臂、肌肉等个人身体运动的感觉。体育旅游与一般旅游体验的具身感知相比,本体觉和运动觉更为突出。Lewis[63]对比了冒险旅游和都市生活中的身体形态,认为相对于现代生活中以视觉为主导的被动的身体,攀岩中的身体是动觉主导的自主的身体,攀岩旅游者以手脚等躯体动觉体验代替了眼睛的观看之道。因此,体育旅游中的具身体验更具能动性,强烈的身体能动性伴随着积极的身体体验。图 11展示了体育旅游中的身体感知层次。

|

| 图 11 体育旅游具身体验中的身体感知层次 Figure 11 The level of body perception in the embodied experience of sport tourism |

视、听、味、触等感官觉是体育旅游基本的身体感知层次,如Shipway等[25]引述受访者的陈述,“有很多安静、美丽的小路,穿过树木,真是太适合骑车了,我不知道在山间骑行的感觉这么好”。在感官觉基础上,以本体觉和运动觉为主的身体觉是体育旅游体验的主要身体感知层次。这2种感觉不仅作为过程性体验而存在,而且还是旅游者欲求的体验目标,即对身体的探索。具体而言,通过身体的快感和痛感的交错得以实现身体唤醒,进而实现身体畅爽体验(flow experience)[50]。畅爽体验是一种理想的内部体验状态,在这种状态中,对过程的体验本身就是乐趣和享受,并产生对运动过程的控制感[64]。Rickly-Boyd[40]的研究则给出了一个攀岩的体育旅游者对畅爽体验描述的例子:“当你在攀岩时,你没有时间想别的事情,根本没有时间思考。你仅仅是很高兴地攀爬,甚至意识不到时间。”类似的情况在海上帆船体育旅游项目中也具有普遍性:“我感到水冲过脚和腿……,(手)让帆与风保持美妙的平衡,当从一个浪头滑下时,那种喜悦和感受是完美的。”[65]这些研究无不表明,各种高卷入度的体育旅游项目能使旅游者不断在某种身体的自我超越中感受一种完美的畅爽体验。

4.2 体育旅游是实现高层次旅游体验的旅游类型之一旅游体验能够形塑人们的个性和生活,但这种影响力的强度和效度会因不同的体验类型而有所区别。根据既有的研究成果,旅游体验对个体的积极作用可以分为“逃逸—转换—发现—超越”几个层次。逃逸(escape)作为旅游的动机之一很早就被注意到[66],但就其给旅游者所造成的影响而言,它只是为远离沉闷或痛苦的日常生活体验提供了希望。Chase等[67]提到人有回返过去的意愿,特别是今天的人们想从复杂而繁忙的环境中逃逸出来,返回到简单的、较少堕落的过去。这种转换为人们提供了恢复正常的身体和心理机能的机会。在这里,假期成为生活兴趣的扩展而不仅仅是对生活的逃避,使游客成为更具主动性的实体,在对奇遇的追求和体验中扩展知识、获得意义,精神得以提升,自我得以实现。旅游体验的这种动力机制使得旅游既是具有明确时空特点的身体旅行,也是寻求发现和改变的精神之旅[68]。在旅游中,旅游者如同一个游牧者,远离静态和异化的位置,在一个个旅游情境的转换和奇遇的体验中,勾画出非线性的生活发展蓝图,并从中反思、解构、重建自我。

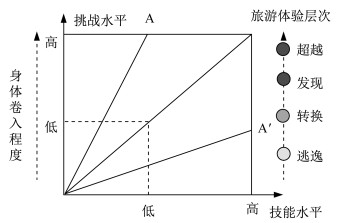

因身体参与的强度高于其他类型的旅游形式,因而体育旅游可能实现较高层次的旅游体验。这种由身体参与带来旅游体验质量的提升与挑战因素密切相关,因而可以采用“身体卷入—挑战—技能”模型加以解释[69]。在该模型中,挑战与技能之间的均衡关系是实现旅游体验的关键因素。无论何种形式的体育旅游都涉及不同程度的身体卷入。一般而言,身体卷入程度高,则挑战难度大;身体卷入程度低,则挑战的难度降低。挑战与旅游者本身的技能水平相关。三变量的关系可以用图 12表示。

|

| 图 12 身体卷入—挑战—技能模型 Figure 12 Body involvement-challenge-skill model |

在图 12中,根据身体卷入程度的不同可将体育旅游分为低身体卷入和高身体卷入类型。低身体卷入类型,如Gyimóthy[70]指出的“有时那些观众就是坐在那,等待按一下快门,记录一下精彩瞬间,然后去跟家人、朋友回味”;而高身体卷入型是体育旅游中非常典型的涉及高强度身体参与的类型,如徒步、骑行、各种极限运动等。在图 12中,由低挑战、低身体卷入以及低技能水平组成的虚线正方形范围代表了较低层次的体验水平,对应的是低卷入型体育旅游;由高身体卷入、高挑战以及高技能水平组成的实线区域则代表了较高层次的体验水平,体育旅游中的参与型通常处在这一区域中。在高身体卷入类型中,旅游者的体验经由挑战和技能水平的均衡得以实现。在图 12不同区域的位置上,旅游者因“挑战>技能”或“挑战<技能”得到超过预期或低于预期的旅游体验,最终决定是否获得畅爽体验。

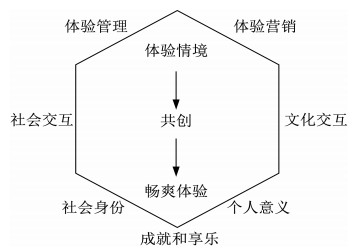

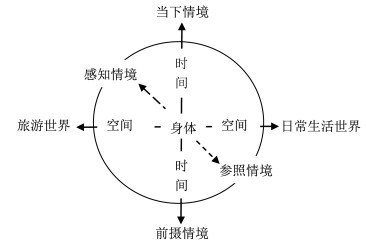

4.3 旅游者与旅游情境交互作用形成体育旅游具身体验正如经济、管理视角下的体验研究所倡导的“价值共创”范畴一样,体育旅游的具身体验是在旅游者与旅游体验情境交互的过程中实现的,并且这个交互作用过程持续存在。旅游体验的情境分为时间情境和空间情境。Crouch[71]认为,旅游场所比日常场所更加丰富,与具身方式非常一致。Higham[33]将这一观点具体应用于体育旅游情境并指出,如果“场所是充满了意义的空间”,那么体育旅游就是充满了旅游目的的运动。体育旅游提供了特别强的场所体验,是一种能身心共在的旅游行为,同时也包含了对物理环境的美学理解。因此,具身体验来源于身体、场景、身体与场景之间的互动三方面的协同作用[72]。

此外,游客体验产生于当时具体的情境,同时也离不开之前生活经历的影响,因此,可以从时间的角度将旅游情境分为前摄情境和当下情境。“每一个体验都是在生活的延续性中产生,并且同时与其自身生命的整体相联。”[73]这一点正如梅洛-庞蒂[74]所提出的那样,“我们的身体有两个截然不同的层次,习惯身体的层次和当前身体的层次”。在旅游体验中,当下情境是由“当前身体”所感知的,对应于旅游世界,而前摄情境受到“习惯身体”的惯性影响,对应于旅游者的日常生活世界,从而在体育旅游体验的时间情境与空间情境中形成了具身体验的交互作用(图 13)。

|

| 图 13 体育旅游具身体验的情境交互模型 Figure 13 The tourism situation composed of time and space in the embodied experience of sport tourism |

在图 13中,时间情境和空间情境是社会情境的2个维度,旅游者的身体处于情境的中心,这一旅游场域是旅游者作为游客身份需要调动运动觉、感官觉、本体觉进行感知的情境。相对而言,由日常生活世界的空间情境和前摄情境的时间组成的情境正是游客在旅游场域中具身体验时的参照情境,但二者在不同的体验类型中可以相互转化,如下文提到的怀旧旅游体验类型,感知情境就转化为参照情境。有学者进一步从场所和交往的角度对其进行解释。Weed等[18]指出,在时空框架的基础上,体育旅游包含了活动、人和场所的交互作用,游客跟当地人,也跟群体中的其他人进行交互,通过分享从而形成记忆深刻的独特的共同体验[22],塑造一种群体身份感,即Turner所谓的共睦态(communitas)。Lamont[24]在分析环法自行车赛的研究中就指出这种骑车旅行不仅仅提供了个人成就感,分享自己的表现也是快乐中非常重要的成分。与此同时,社会和文化互动也在潜移默化地进行。体育旅游者将自己的文化背景与他们对活动或地点所承载的历史文化意义的理解连接起来,从而使旅行成为一个追寻自我发现和精神意义的神圣游程[75]。在这一语境当中,体育场、体育馆甚至可能被视为一个神圣的空间[76],被用来共享社会意义体验。

此外,性别、种族、民族、国别、年龄、阶级、残疾程度等人口统计变量也往往被研究者纳入体育旅游的情境研究当中,用以考察体育旅游具身体验所呈现的人口学特征。Mayoh等[77]特别强调通过体育活动,女性具身体验的身份以及传统的男性主导的社会对女性身体所形成的压迫。类似地,Fullagar等[78]从后结构女性主义的角度探究了澳大利亚女性游客的骑行旅游体验,揭示了在舒适、安全和愉悦感知中身体的中心性。还有研究[79]发现,女性游客在旅游中的性行为和体验在自我探索、抵抗和自我转换中具有不可低估的作用。由此可以看出,这些研究吸收了德勒兹、希林等人积极的身体观,将身体视为生成的过程和事件而不是静态的既定物,注意到身体既受社会系统的塑造,又构成了社会关系的基础。因此,只有关注于“身体能做什么”而不是“身体是什么”[80],才能在身体与社会的复杂关系中锚定身体的能动性,从而增进人们对体育旅游作为一种社会活动所具有的更广泛社会意义的感知。

4.4 体育旅游具身体验中的怀旧体验尽管Gibson将体育旅游分为参与型体育旅游、观赏型体育旅游、怀旧型体育旅游,但怀旧的情愫事实上更可能存在于每一分类中,而不仅仅独属于怀旧型体育旅游。若从认同与否的角度将怀旧和差异作为旅游需要的对立两极置于一个连续谱的两端,那么,体育旅游很可能更偏向怀旧的一端。原因在于,怀旧对体育旅游者的前摄情境要求比较高。这里的前摄情境不仅仅是游客过往的日常生活情境,更多的是一种源于职业、专业和兴趣的情结。这与寻求差异型的旅游者截然相反。

换言之,怀旧体验更多地关注由旅游世界中的怀旧景观引起的能够连接旅游者前摄情境中回忆、情感等内容。旅游世界的当下情境所起到的作用是通过体验场景而连接到旅游者的当下身体。由于探新求异的旅游动机,因而差异体验更多关注当下情境。此时,旅游者的前摄情境是作为参照情境而出现的。Gaffney等[81]提出,体育环境有一种特殊的氛围,过往的记忆通过视、听、触、嗅和味这5个感官得以实现。此外,Gordon[82]指出,怀旧体验中运动、情感和记忆联系在一起,一个连接着记忆的场所就很容易激活怀旧情感。Ramshaw等[83]对户外冰球体验的研究表明,怀旧情感跟冰球场的寒冷和家的温暖都有关系。因此,体育旅游中的怀旧体验不仅借助于当下情境的多感官唤起,而且还与旅游者的前摄情境有很大关系。

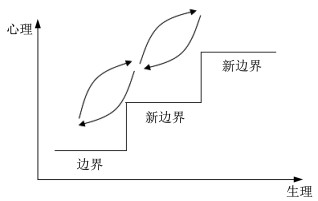

4.5 体育旅游具身体验中的迭代体验即使是普通的游客,其在当下时空情境中的体验也一直处于动态的变化之中,而体育旅游由于更多地可以溯源于规则性的游戏,因此,在时序意义上的行为和心理赓续、迭代就更为显著。通常,旅游者的旅游体验包括行前和游后2个阶段。在行前阶段,旅游者的生理和心理状态也都不是静态的,旅游体验也不是一个闭合过程,而是具有某种动力学特征,处于持续的进行[84]和建构[85]之中。这一点在体育旅游当中显得更为突出。

对于体育旅游者而言,每一次具身体验都处于时间和空间的流动中。作为中心的身体具有铭记这种流动性体验的记忆。每次体验都是基于上次体验的累积效应,游客的身体既是体验的感觉机体,也是体验的目标,因而这种体验的积累性或叠加性十分明显。每次具身体验都可能是对上次体验的某种超越,从而构成了新的自我。正如齐美尔所言,这些形式为创造性的生命构筑了框架,不过创造性的生命很快又会超越这些形式[86]。体育旅游者在日常生活中有一个“我是”的身份定位,通过体育旅游超越了日常生活的框架(形式),测试了“我能”,增强了某种能力,而返回日常生活中时,这个“我是”的身份定位便获得某种程度的改变。简言之,就是一个“划定边界—超越边界—重新划定边界”的迭代循环。类似地,Grimshaw[87]基于梅洛-庞蒂的论述,指出身体通过掌握新技能而处在一个学习新意义的持续过程之中。身体在获取新技能、新能力的同时,人体验身体的方式也在持续转换中。图 14展示了体育旅游可能形成的心理和生理迭代的过程。

|

| 图 14 体育旅游体验中的心理和生理迭代循环 Figure 14 Iterative cycle of psychology and physiology in sport tourism experience |

从总体上看,体育旅游不仅是一项经济现象,在现代社会的背景下,更多地成为旅游者亲近自然、理解文化、发现自我的社会现象。体育旅游动机也不仅出于体育赛事的旅游拉力,更多地是作为旅游者本身的一种内在需要。因此,从旅游者视角探讨体育旅游的本体论问题在现今的时代背景下更能体现理论创新的诉求。

在对体育旅游相关文献进行定量分析和思辨的基础上,本文抽象出体育旅游的本体论认识,即体育旅游是一种身心在场的异地具身体验。这与以往从经济、管理视角看待体育旅游的观点不同,是一种新的本体论认识。对体育旅游者而言,身体在旅游体验中扮演了重要的角色,不仅是感知旅游世界的方式,更是体育旅游者实现身体体验的欲求目标。体育旅游也因此成为以运动觉和本体觉为主、感官觉为辅的具身体验。从某种程度而言,这是一种由身体记忆的、具有累积效应的迭代体验。这种深度体验是游客通过深度沉浸于某种运动性的时空体验情境并与之交互而实现的,其中游客的身体处于时空框架的中心。在体育旅游的类型中,参与型体育旅游的身体卷入程度最高,因而是实现较高层次旅游体验的类型。

在旅游具身范式的观照下,身体成为实现旅游者主体性的重要因素。相较于一般强调感官体验的旅游形式,体育旅游是典型的强调身体卷入的旅游类型,因而其具身体验的层次和强度均处于高位。实质上,正是由于这种具身体验位格上的独特性使得体育旅游成为一种极富魅力的旅游形式。

作者贡献声明:

谢彦君:确定论文选题,设计论文框架,撰写、审核、修改论文;

吴凯:收集、分析文献,设计论文框架,撰写、修改论文;

于佳:收集、分析文献,撰写、修改论文。

| [1] |

汪德根, 陆林, 刘昌雪. 体育旅游市场特征及产品开发[J].

旅游学刊, 2002, 17(1): 49-53 DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2002.01.014 (  0) 0)

|

| [2] |

闵健. 体育旅游及其界定[J].

武汉体育学院学报, 2002, 36(6): 4-6 DOI:10.3969/j.issn.1000-520X.2002.06.002 (  0) 0)

|

| [3] |

韩纪光. 我国发展体育旅游的前景分析[J].

体育与科学, 2004, 25(1): 35-37, 46 DOI:10.3969/j.issn.1004-4590.2004.01.010 (  0) 0)

|

| [4] |

昌晶亮, 徐虹. 体育旅游与相关概念辨析及其概念界定[J].

成都体育学院学报, 2006, 32(5): 24-26 DOI:10.3969/j.issn.1001-9154.2006.05.007 (  0) 0)

|

| [5] |

姜付高. 体育旅游概念的哲学思辨[J].

首都体育学院学报, 2005, 17(4): 30-31 DOI:10.3969/j.issn.1009-783X.2005.04.010 (  0) 0)

|

| [6] |

NICHOLSON R H. Travel and sport in Texas, U.S.A[J].

Journal of the Royal Army Medical Corps, 1907, 8(3): 302-307 (  0) 0)

|

| [7] |

W B, PRICHARD H H. Travel and sport[J].

The Geographical Journal, 1911, 37(2): 207-208 DOI:10.2307/1777932 (  0) 0)

|

| [8] |

MARTYN H. The influence of sports on international tourism[J].

Business & Society, 1969, 9(2): 38-44 (  0) 0)

|

| [9] |

SPORT, TRAVEL. Sport and travel coordinator, sports illustrated[J].

Journal of Travel Research, 1976, 15(1): 30 (  0) 0)

|

| [10] |

MURPHY P E, CARMICHAEL B A. Assessing the tourism benefits of an open access sports tournament: The 1989 B.C. winter games[J].

Journal of Travel Research, 1991, 29(3): 32-36 DOI:10.1177/004728759102900305 (  0) 0)

|

| [11] |

王占春. 旅行、旅游与体育[J].

学校体育, 1984(2): 9-11 (  0) 0)

|

| [12] |

王仕平. 充分利用亚运会良好契机促进北京市旅游业的发展[J].

旅游学刊, 1989(1): 22-24, 30 (  0) 0)

|

| [13] |

曹缔训. 体育旅游初探[J].

武汉体育学院学报, 1992, 26(1): 6-9 (  0) 0)

|

| [14] |

曹缔训. 关于体育产业几个理论问题的争议[J].

武汉体育学院学报, 1995(2): 1-4 (  0) 0)

|

| [15] |

刘杰. 论体育旅游[J].

哈尔滨体育学院学报, 1991(1): 23-26 (  0) 0)

|

| [16] |

韩鲁安, 杨春青. 体育旅游学初探[J].

天津体育学院学报, 1998(4): 64-67 (  0) 0)

|

| [17] |

GIBSON H J. Sport tourism: A critical analysis of research[J].

Sport Management Review, 1998, 1(1): 45-76 DOI:10.1016/S1441-3523(98)70099-3 (  0) 0)

|

| [18] |

WEED M, BULL C.

Sports tourism: Participants, policy and providers[M]. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004: 69-70.

(  0) 0)

|

| [19] |

古特曼. 从仪式到纪录: 现代体育的本质[M]. 花勇民, 译. 北京: 北京体育大学出版社, 2012: 10

(  0) 0)

|

| [20] |

赫伊津哈. 游戏的人: 文化中游戏成分的研究[M]. 何道宽, 译. 广州: 花城出版社, 2017: 1-5

(  0) 0)

|

| [21] |

谢彦君.

基础旅游学[M]. 北京: 中国旅游出版社, 2011: 52-98.

(  0) 0)

|

| [22] |

WEED M. Sports tourism research 2000-2004:A systematic review of knowledge and a meta-evaluation of methods[J].

Journal of Sport & Tourism, 2006, 11(1): 5-30 (  0) 0)

|

| [23] |

GAMMON S. Sport tourism finding its place?[M]//Landscapes of leisure. London: Palgrave Macmillan UK, 2015: 110-122

(  0) 0)

|

| [24] |

LAMONT M. Authentication in sports tourism[J].

Annals of Tourism Research, 2014, 45(3): 1-17 (  0) 0)

|

| [25] |

SHIPWAY R, KING K, LEE I S, et al. Understanding cycle tourism experiences at the Tour Down Under[J].

Journal of Sport & Tourism, 2016, 20(1): 21-39 (  0) 0)

|

| [26] |

FAIRLEY S, GAMMON S. Something lived, something learned: Nostalgia's expanding role in sport tourism[J].

Sport in Society, 2005, 8(2): 182-197 DOI:10.1080/17430430500102002 (  0) 0)

|

| [27] |

ABBOTT L.

Quality and competition: An essay in economic theory[M]. New York: Columbia University Press, 1955: 108.

(  0) 0)

|

| [28] |

PINE B J, GILMORE J H.

The experience economy: Work is theatre and every business is a stage[M]. Combridge, M A: Harvard Business Review Press, 2011: 1-40.

(  0) 0)

|

| [29] |

SCHMITT B H.

Experiential marketing: How to get customers to sense, feel, think, act, and relate to your company and brands[M]. New York: The Free Press, 1999: 1-7.

(  0) 0)

|

| [30] |

MANNING H, BODINE K, BERNOFF J.

Outside in: The power of putting customers at the center of your business[M]. Boston: New Harvest, 2012: 36-58.

(  0) 0)

|

| [31] |

GROVE S J, FISK R P, BITNER M J. Dramatizing the service experience: A managerial approach[J].

Advances in Services Marketing and Management, 1992, 1(1): 91-121 (  0) 0)

|

| [32] |

PRAHALAD C K, RAMASWAMY V.

The future of competition: Co-creating unique value with customers[M]. Boston: Harvard Business Press, 2004: 10.

(  0) 0)

|

| [33] |

HIGHAM J. Sport tourism destinations: Issues, opportunities and analysis[M]//Sport tourism destinations Amsterdam: Elsevier, 2005: 25

(  0) 0)

|

| [34] |

MORGAN M. "We're not the barmy army!": Reflections on the sports tourist experience[J].

International Journal of Tourism Research, 2007, 9(5): 361-372 DOI:10.1002/jtr.637 (  0) 0)

|

| [35] |

SCOTT N, GAO J, MA J Y.

Visitor experience design[M]. Wallingford: CABI, 2017: 97.

(  0) 0)

|

| [36] |

GEFFROY V. "Playing with space": A conceptual basis for investigating active sport tourism practices[J].

Journal of Sport & Tourism, 2017, 21(2): 95-113 (  0) 0)

|

| [37] |

MACCANNELL D. Staged authenticity: Arrangements of social space in tourist settings[J].

American Journal of Sociology, 1973, 79(3): 589-603 DOI:10.1086/225585 (  0) 0)

|

| [38] |

WANG N. Rethinking authenticity in tourism experience[J].

Annals of Tourism Research, 1999, 26(2): 349-370 DOI:10.1016/S0160-7383(98)00103-0 (  0) 0)

|

| [39] |

COHEN E. Authenticity and commoditization in tourism[J].

Annals of Tourism Research, 1988, 15(3): 371-386 DOI:10.1016/0160-7383(88)90028-X (  0) 0)

|

| [40] |

RICKLY-BOYD J M. Lifestyle climbing: Toward existential authenticity[J].

Journal of Sport & Tourism, 2012, 17(2): 85-104 (  0) 0)

|

| [41] |

STEINER C J, REISINGER Y. Understanding existential authenticity[J].

Annals of Tourism Research, 2006, 33(2): 299-318 DOI:10.1016/j.annals.2005.08.002 (  0) 0)

|

| [42] |

RICKLY-BOYD J M. Authenticity & aura: A Benjaminian approach to tourism[J].

Annals of Tourism Research, 2012, 39(1): 269-289 DOI:10.1016/j.annals.2011.05.003 (  0) 0)

|

| [43] |

URRY J.

The tourist gaze: Leisure and travel in contemporary society[M]. London: Sage Publications, 1990: 1-3.

(  0) 0)

|

| [44] |

WOERMANN N. On the slope is on the screen: Prosumption, social media practices, and scopic systems in the free skiing subculture[J].

American Behavioral Scientist, 2012, 56(4): 618-640 DOI:10.1177/0002764211429363 (  0) 0)

|

| [45] |

崔永衡, 任振朋. 马拉松"晒客"自我呈现分析: 基于戈夫曼拟剧理论[J].

体育研究与教育, 2016, 31(4): 22-27 (  0) 0)

|

| [46] |

ABBAS A. The embodiment of class, gender and age through leisure: A realist analysis of long distance running[J].

Leisure Studies, 2004, 23(2): 159-175 DOI:10.1080/0261436042000226354 (  0) 0)

|

| [47] |

谢彦君. 呵护"姆庇之家", 重塑乡村旅游可持续发展新理念[J].

旅游学刊, 2017, 32(1): 8-10 DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2017.01.005 (  0) 0)

|

| [48] |

SMALL J, DARCY S, PACKER T. The embodied tourist experiences of people with vision impairment: Management implications beyond the visual gaze[J].

Tourism Management, 2012, 33(4): 941-950 DOI:10.1016/j.tourman.2011.09.015 (  0) 0)

|

| [49] |

樊友猛, 谢彦君. 旅游体验研究的具身范式[J].

旅游学刊, 2019, 34(11): 17-28 (  0) 0)

|

| [50] |

谢彦君, 樊友猛. 身体视角下的旅游体验: 基于徒步游记与访谈的扎根理论分析[J].

人文地理, 2017, 32(4): 129-137 DOI:10.3969/j.issn.2095-0446.2017.04.093 (  0) 0)

|

| [51] |

SPEIER A. Yoga as an embodied journey towards flexibility, openness and balance[M]//Tourism and embodiment. New York: Routledge, 2019: 71-85

(  0) 0)

|

| [52] |

ELIAS N, DUNNING E.

Quest for excitement: Sport and leisure in the civilizing process[M]. Oxford: Blackwell, 1986: 23-27.

(  0) 0)

|

| [53] |

瑞迪, 哈格曼. 运动改造大脑[M]. 浦溶, 译. 杭州: 浙江人民出版社, 2013: 17-20

(  0) 0)

|

| [54] |

WHEATON B.

Understanding lifestyle sport: Consumption, identity and difference[M]. London: Routledge, 2004: 7-9.

(  0) 0)

|

| [55] |

WHEATON B.

The cultural politics of lifestyle sports[M]. New York: Routledge, 2013: 2.

(  0) 0)

|

| [56] |

WAITT G, DUFFY M. Listening and tourism studies[J].

Annals of Tourism Research, 2010, 37(2): 457-477 DOI:10.1016/j.annals.2009.10.017 (  0) 0)

|

| [57] |

SCHWARZ O. What should nature sound like?: Techniques of engagement with nature sites and sonic preferences of Israeli visitors[J].

Annals of Tourism Research, 2013, 42: 382-401 DOI:10.1016/j.annals.2013.03.001 (  0) 0)

|

| [58] |

ADLER J. Origins of sightseeing[J].

Annals of Tourism Research, 1989, 16(1): 7-29 DOI:10.1016/0160-7383(89)90028-5 (  0) 0)

|

| [59] |

尤瑞. 游客凝视[M]. 杨慧, 赵玉中, 王庆玲, 等, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2009: 5

(  0) 0)

|

| [60] |

CLOKE P, PERKINS H C. "Cracking the canyon with the awesome foursome": Representations of adventure tourism in New Zealand[J].

Environment and Planning D: Society & Space, 1998, 16(2): 185-218 (  0) 0)

|

| [61] |

STEBBINS R A. Optimal leisure lifestyle: Combining serious and casual leisure for personal well-being[C]//Cabeza M C. Leisure and human development: Proposals for the 6th World leisure congress. Bilbao: University of Deusto, 2000: 101-107

(  0) 0)

|

| [62] |

CHRONIS A. Moving bodies and the staging of the tourist experience[J].

Annals of Tourism Research, 2015, 55: 124-140 DOI:10.1016/j.annals.2015.09.008 (  0) 0)

|

| [63] |

LEWIS N. The climbing body, nature and the experience of modernity[J].

Body & Society, 2000, 6(3-4): 58-80 (  0) 0)

|

| [64] |

BUCHANAN R, CSIKSZENTMIHALYI M. Flow: The psychology of optimal experience[J].

Design Issues, 1991, 8(1): 80-81 DOI:10.2307/1511458 (  0) 0)

|

| [65] |

HUMBERSTONE B. Embodiment and social and environmental action in nature-based sport: Spiritual spaces[J].

Leisure Studies, 2011, 30(4): 495-512 DOI:10.1080/02614367.2011.602421 (  0) 0)

|

| [66] |

艾泽欧-阿荷拉. 休闲社会心理学[M]. 谢彦君, 译. 北京: 中国旅游出版社, 2010: 225-248

(  0) 0)

|

| [67] |

CHASE M, SHAW C. The Dimensions of nostalgia[M]//The imagined past: History and nostalgia. Manchester: Manchester University Press, 1989: 1-17

(  0) 0)

|

| [68] |

SHARPLEY R, JEPSON D. Rural tourism: A spiritual experience?[J].

Annals of Tourism Research, 2011, 38(1): 52-71 DOI:10.1016/j.annals.2010.05.002 (  0) 0)

|

| [69] |

谢彦君, 吴凯. 期望与感受: 旅游体验质量的交互模型[J].

旅游科学, 2000, 14(2): 1-4 (  0) 0)

|

| [70] |

GYIMÓTHY S. Casual observers, connoisseurs and experimentalists: A conceptual exploration of niche festival visitors[J].

Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2009, 9(2-3): 177-205 DOI:10.1080/15022250903157413 (  0) 0)

|

| [71] |

CROUCH D. Places around us: Embodied lay geographies in leisure and tourism[J].

Leisure Studies, 2000, 19(2): 63-76 DOI:10.1080/026143600374752 (  0) 0)

|

| [72] |

谢彦君, 胡迎春, 王丹平. 工业旅游具身体验模型: 具身障碍、障碍移除和具身实现[J].

旅游科学, 2018, 32(4): 1-16 (  0) 0)

|

| [73] |

伽达默尔.

真理与方法[M]. 上海: 上海译文出版社, 2004: 89.

(  0) 0)

|

| [74] |

梅洛-庞蒂. 知觉现象学[M]. 姜宇辉, 译. 北京: 商务印书馆, 2001: 117

(  0) 0)

|

| [75] |

CHHETRI P, ARROWSMITH C., JACKSON M. Determining hiking experiences in nature-based tourist destinations[J].

Tourism Management, 2004, 25(1): 31-43 DOI:10.1016/S0261-5177(03)00057-8 (  0) 0)

|

| [76] |

TURNER V. Liminal to liminoid in play, flow, and ritual: An essay in comparative symbology[J].

Rice Institute Pamphlet-Rice University Studies, 1974, 60(3): 53-92 (  0) 0)

|

| [77] |

MAYOH J, JONES I, PRINCE S. Women's experiences of embodied identity through active Leisure[J].

Leisure Sciences, 2020, 42(2): 170-184 DOI:10.1080/01490400.2018.1458668 (  0) 0)

|

| [78] |

FULLAGAR S, PAVLIDIS A. "It's all about the journey": Women and cycling events[J].

International Journal of Event and Festival Management, 2010, 3(2): 149-170 (  0) 0)

|

| [79] |

BERDYCHEVSKY L, GIBSON H J, PORIA Y. Inversions of sexual roles in women's tourist experiences: Mind, body, and language in sexual behaviour[J].

Leisure Studies, 2015, 34(5): 513-528 DOI:10.1080/02614367.2014.938770 (  0) 0)

|

| [80] |

COFFEY J. Bodies, body work and gender: Exploring a Deleuzian approach[J].

Journal of Gender Studies, 2013, 22(1): 3-16 DOI:10.1080/09589236.2012.714076 (  0) 0)

|

| [81] |

GAFFNEY C, BALE J. Sensing the stadium[M]//Sites of sport: Space, place, experience[M]. London, New York: Routledge, 2004: 25-38

(  0) 0)

|

| [82] |

GORDON K O. Emotion and memory in nostalgia sport tourism: Examining the attraction to postmodern ballparks through an interdisciplinary lens[J].

Journal of Sport & Tourism, 2013, 18(3): 217-239 (  0) 0)

|

| [83] |

RAMSHAW G, HINCH T. Place identity and sport tourism: The case of the heritage classic ice hockey event[J].

Current Issues in Tourism, 2006, 9(4-5): 399-418 DOI:10.2167/cit270.0 (  0) 0)

|

| [84] |

O'DELL T. Tourist experiences and academic junctures[J].

Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2007, 7(1): 34-45 DOI:10.1080/15022250701224001 (  0) 0)

|

| [85] |

马天, 谢彦君. 旅游体验的社会建构: 一个系统论的分析[J].

旅游学刊, 2015, 30(8): 96-106 (  0) 0)

|

| [86] |

特斯特. 后现代性下的生命与多重时间[M]. 李康, 译. 北京: 北京大学出版社, 2010: 14

(  0) 0)

|

| [87] |

GRIMSHAW J.

Women's bodies: Discipline and transgression[M]. London: Cassell, 1999: 91-116.

(  0) 0)

|

2021, Vol. 45

2021, Vol. 45