随着现代化发展和人们对健康生活方式的重视,越来越多的人开始积极地进行体育锻炼。同时,现代化的生活方式也强调体育锻炼作为一种休闲方式在塑造现代人格和公民性上的作用,城市居民已经越来越多地将锻炼视为一种专门性的休闲活动。国家也通过施行积极政策和举办多样的体育赛事以提升人们体育活动的参与程度。

从形式上看,居民参与体育锻炼的方式可被分为集体锻炼方式和个体锻炼方式。跳广场舞、打太极拳等通过集体协作或拥有较大交往空间的锻炼方式被归为集体锻炼方式。由于具有潜在的社交空间和集体协作的可能性,这类运动实际上构成了自组织的社团活动,而参与社团活动正是帕特南认为的提升社会资本的重要途径。本文探讨的就是在这一理论预设下城市居民对集体锻炼方式的参与是否会对其集体社会资本产生正面作用。同时,具有不同的社会人口特质的人面对不同的社会情境,可能会导致其集体社会资本受影响的模式存在差异。

1 文献回顾与假设 1.1 文献回顾文献回顾分为以下2个部分:①简要阐述学界对社会资本的定义和测量问题;②讨论已有研究对体育锻炼和社会资本关系的探索。

1.1.1 社会资本的定义及测量学界对社会资本的定义和测量方法有不同的看法。一种观点是从主体所具有的规范(norm)和信任(trust)的角度对社会资本进行定义。这一观点来自于帕特南[1],认为社会资本是“社会上个人之间的相互联系——社会关系网络和由此产生的互利互惠和互相信赖的规范”。这种社会资本的定义在测量上表现为主体对社会活动的参与[2]或主体的社会信任程度[3]。另一种观点是从网络的角度对社会资本进行定义,即认为社会资本是“嵌入于一种社会结构中的可以在有目的的行动中摄取或动员的资源”[4]。对于这一社会资本的测量有提名生成法和位置生成法2种方法[5-6]。在中国,边燕杰等[7]通过春节拜年网络对这类社会资本进行了稳健的测量。从社会资本的作用看,两者并不冲突。帕特南所指的社会资本对个体而言,发挥的是邻里和更广阔层面上的相互帮助、社会支持以及在社会交往时减少交易成本的作用,可以将其视为“集体社会资本”,而边燕杰所测量的社会资本发挥的是信息提供和资源获取的作用,可以将其视为个体社会资本[8-9]。本文采用的是帕特南所指的社会资本,即集体社会资本。

对于集体社会资本的具体测量方式,学界也存在争议。最常用的方法是用人们的信任水平进行测量,即根据被访者对“一般来说,您对社会上大多数人的信任程度如何”一题的回答衡量信任水平,或使用“您对大多数人、陌生人、邻居、亲属或家庭成员的信任”这一差序格局序列进行测量[10-11]。但是有学者对这种测量方式提出了2点质疑:①从根本上认为信任并不是社会资本或其组成部分,而是社会资本的结果[12];②从测量的效度上认为这种测量方式过于抽象、模糊,无法用于准确预测被访者在实际行动中所表现出的信任水平[2]。所以这些学者选择使用“对各类社团,尤其是对公民社团和志愿社团的参与”对集体社会资本进行测量[2, 12-14]。这2种测量方式分别从抽象概念和具体行动2个方面对集体社会资本进行测量。研究者一般会根据研究所使用的数据和理论框架选择合适的测量方式。

1.1.2 体育与社会资本体育运动作为一种现代的闲暇活动方式,已经引起了国内外社会学者越来越多的关注。已有研究从个体的角度证明了参与体育锻炼对身体健康[15]、主观幸福感[16]等“人的良性存在”有正向影响。然而,对于体育锻炼对集体社会资本的作用,学界仍存在争议。一部分学者[9, 17]认为,居民的体育锻炼参与可以提高个体的自信心水平和社会参与,从而对其集体社会资本产生正面影响;也有学者[18]认为,居民的体育锻炼参与可以通过强化集体间的规范意识提升其集体社会资本。但秉持该观点的研究的问题在于一方面并未说明“自信心提高从而社会资本提高”这一主观影响客观过程的发生机制是怎样的[12],另一方面往往将体育锻炼和在集体中进行体育锻炼这2种因素等同,未考虑社会参与、社会互动和规范建立的来源是对集体活动的参与,而不是体育锻炼,也很难想象一个以独自跑步或游泳作为锻炼方式的人可以通过锻炼提升其社会信任。事实上,英美两国已经有研究[13, 19-20]证明,近几十年来,居民的锻炼参与在总体上并未呈现下降的趋势,但从运动方式上看,需要集体完成的运动项目(如球类运动)的参与人数和体育社团参与率在逐渐下降,而可以独自完成的运动项目(如游泳)的参与人数在逐渐上升。这就会导致运动过程中不存在群体参与和交往的机会,从而使运动无法发挥社会交往和建立人际互信的功能,人们也无法在运动中产生消费行为(如一起喝啤酒),最终会损害社区乃至整个社会的经济繁荣和信任水平[13], 所以帕特南[13]才会将“独自打保龄球”现象视为损害美国经济和民主的重要因素。

帕特南的这一“体育社团参与可以通过社交促进社会互信,从而提高居民的信任水平和社区繁荣”的论断有众多支持者。在学界,已有文献[21]证明移民在流入地体育社团的参与对其社会连接建立的正向影响,而对于流出地,体育社团参与也会发挥信息交流的作用[14]。同时,亦有研究者通过对青少年群体的观察发现其对体育志愿活动的参与可提高其集体社会资本水平。我们将这类学者的观点归为“体育社团参与有益于集体社会资本”理论。但是也有学者对帕特南的论述提出了质疑。有学者[12]指出,相比于其他类型的社团参与,居民的体育社团参与对其集体社会资本的提升作用十分有限。且现有的研究多注重体育社团参与和集体社会资本水平这2个变量的变化趋势和相关性,未在控制多社会人口变量的基础上研究二者间的关系。也有学者[22]从理论层面上怀疑由体育社团参与所产生的社会互动和联结是否真的能冲破阶层和权力的壁垒,塑造社区和更广泛意义上的社会信任。笔者把这类学者的观点归为“体育社团参与和集体社会资本无涉”论。所以,对于体育社团参与能否提升集体社会资本,学界还存在争议。

学界对帕特南理论的批评中有一个引人注目并被广泛讨论的观点,即“在讨论社会资本时,要注意不同社会资本的形成和延续过程中的发生机制差异”[23]。虽然这一观点是在强调不同社会资本生产逻辑的差异,但也给本文的研究以启发:具有不同特质的人在集体社会资本生成机制上是否存在差异?体育社团参与对集体社会资本的塑造作用是否有限?这2点在更抽象的层面上可被总结为异质社会空间问题:现实世界中,在社会人口属性上存在差异的人群会面对不同的社会设置, 而这可能导致在个人特质或行动被形塑的过程中,同一因素对不同人群发挥作用的可能性和大小不同。本文通过这一视角,用体育锻炼方式代替社团参与,探索中国城市居民的集体锻炼参与对集体社会资本的影响。

1.2 研究假设在中国,已有一些研究[24-25]用实证的方式证明了体育社团参与对集体社会资本水平的促进作用。但这些研究的对象均为特定小群体,未使用具有总体代表性的样本证明这一正效应是否存在。此外,从理论的本土化视角看,上述支持体育社团参与对集体社会资本水平的正效应的文献的实证结果基本来源于英美等发达国家。在那里,持续百年的城市化过程已经孕育了成熟的城市和壁垒分明的社区,所以学者们可以根据在社区中长时间的观察获得关于体育社团参与促进集体社会资本提升的理论。不同于发达国家,中国的城市发展正处于方兴未艾的阶段:农村人口的涌入和城市规划的变动在不断打破原有的居住分布和形态,并持续塑造着崭新的、西方意义上的社区。集体社会资本作为一种获得性资源,也会随着个体的流动而变动。所以,集体锻炼方式对提升集体社会资本的效果可能会产生分异,上述机制在总体上是否适用于中国也尚未可知。

在此需要特别说明的是,从调查数据看,中国人自我报告的社团参与程度很低(在本文使用的数据中,汇报参与了公益、休闲、社工、宗教这些帕特南认为可提升集体社会资本的组织样本不超过城市总样本的10%),所以很难用体育社团参与直接测量其对居民集体社会资本的影响。本文用居民是否采用集体性锻炼方式(需要多人配合完成的运动,如球类、广场舞等)代替体育社团参与,并以此研究其对居民集体社会资本的影响。选择这种代替方式的原因之一是由于中国人自我报告的社团参与程度低,原因之二是集体锻炼方式和体育社团参与对居民的集体社会资本发挥作用的机制是相同的:两者都是通过在锻炼中产生集体参与和社会互动促进个体间的交流,建立互信从而提升参与锻炼者的集体社会资本水平。两者的差异主要表现在组织形态上:前者是作为一种“自组织的社团”发挥作用,后者是作为“正式社团”发挥作用。此外,本文用被访者的邻里信任和互助对集体社会资本进行测量。原因在于,不同于对大多数人的信任或对亲朋的信任,邻里信任和互助更多来源于邻里间对共同活动的参与,而对场所要求比较高的集体性锻炼正是邻里互动产生的重要方式。

综合上文提及的学界关于“体育社团参与有益于提升集体社会资本”和“体育社团参与和集体社会资本无涉”的争议,以及中国城市人口快速增加、社区生活正在变动的现状,笔者认为,在中国,虽然有一些针对小群体的研究证明参与集体体育活动有助于其集体社会资本提升,但就总体而言,由于各个群体的社会人口学特征不同,他们生活的社会空间不同,所以存在作用机制上的混淆。从总体上看,参与集体锻炼对集体社会资本的提升可能并无作用。因此,本文的第1个假设为“集体锻炼方式对集体社会资本的总体效应假设”:对于人口总体,参与集体锻炼方式无助于其集体社会资本的提升。

前文支持“体育社团参与有益于提升集体社会资本”的学者证明,在某些群体中,集体锻炼参与有益于集体社会资本的提升。这表明在人群内部,两者间的作用机制可能存在差异。所以本文的另一个关注点是集体社会资本受集体锻炼方式影响的群体差异问题。帕特南[26]认为,公民的高社团参与和社区的高信任、高繁荣水平是共现的。在信任水平比较高的社区中,很容易观察到社团参与对社会信任的影响;而在那些缺乏互信的社区中,人们对集体事务的热情和参与程度不高,社团参与对社会信任并未表现出促进作用。那么在中国,情况也是如此吗?

笔者认为,中国存在类似的现象,即:在集体社会资本比较高的人群中,集体锻炼方式对集体社会资本提升可起到促进作用;在集体社会资本比较低的人群中,集体锻炼方式无益于集体社会资本的提升。但是,中国在此现象的发生机制上与帕特南的论述存在一定差异。

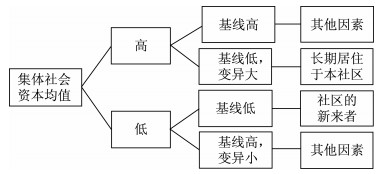

如图 1所示,对集体社会资本差异的来源进行拆分。作为个人的一种“财产”,集体社会资本可被拆分为“基线”和“变异”两部分。基线指的是本文纳入自变量无法解释的集体社会资本变异,包括样本中集体社会资本的最低阈值和受其他未纳入变量影响的部分,而变异指的是可被本文自变量解释的人群内集体社会资本的变化。结合中国集体化的历史和流动人口不断涌入城市的现状,笔者认为,在集体社会资本均值较高的群体中,集体社会资本基线低的人的集体社会资本一般来源于在本社区内长时间的居住。在这一过程中,他们可以通过参与集体性体育锻炼和其他社区活动实现与社区居民间的交流,提高邻里信任、邻里参与和邻里互助水平,即提高集体社会资本水平,从而获得较高的集体社会资本。集体社会资本均值基线本来就高的人则是受其他模型未观测变量影响。在集体社会资本均值较低的人群中,那些基线低的人往往都是流动人口,他们在这一社区中生活的时间短、邻里交流少、社区参与弱,体育锻炼对这群人发挥的纯粹是强身健体或其他方面的功效,社交功能弱,所以对这一人群而言,集体锻炼方式无益于其集体社会资本的提升。因此,本文的第2个假设为“集体锻炼方式对集体社会资本的效果分异假设”:对于集体社会资本均值高的人,集体锻炼模式有助于其集体社会资本的提升;对于集体社会资本均值低的人,集体锻炼模式无助于其集体社会资本的提升。

|

| 图 1 集体社会资本的来源分解 Figure 1 The decomposing of the origin of collective social capital |

本文使用的是中国劳动力动态调查(China Labor-force Dynamics Survey,CLDS)2016年的调查数据。CLDS聚焦于中国劳动力的现状与变迁,内容涵盖教育、工作、迁移、健康、社会参与、经济活动、基层组织等众多研究议题,是一项跨学科的大型追踪调查,且其样本的覆盖率高,具有全国代表性。

2.2 变量及操作化在因变量的测量上,本文用“对本社区邻里的熟悉程度”“对本社区邻里的信任程度”“与本社区邻里间的互助程度”这3道题目的加总测量被访者的集体社会资本水平。3个变量的Cronbach’s α=0.792 4,这一结果表示它们的测量是一致的。所以这3个变量可被视作一致的测量方式并进行加总。

在自变量的测量上,本文根据被访者对“最近1个月最常用的锻炼方式”的回答判断其是否采取集体锻炼方式:以球类运动、爬山、气功、太极拳、广场舞作为锻炼方式或在社区健身场所进行锻炼的人被划分为采用集体锻炼方式,赋值1,这些运动需要多人参与或对场地要求较高,因而给人们提供了一种潜在的社会交往机会;而以游泳和跑步作为锻炼方式的人则被划分为采取个体锻炼方式,赋值0。除此之外,本文还选取了性别、年龄、户籍、受教育程度、收入水平(取对数)、婚姻状况、自评健康状况、是否“本地人”作为控制变量。需要说明的是,CLDS数据没有报告被访者对“本地人”身份的自我认同,所以本文使用被访者在14岁时的居住地和现居住地的差异这一客观指标判断其是否是本地人。

在样本选择上,本文只选择了参与锻炼的城市样本以控制参与集体锻炼方式的处理效应,并剔除了以散步作为锻炼方式的人,因为散步这一运动方式的意义指向不明确,而且其在样本中占比过大,会造成样本不均衡。此外,对于一些变量缺失的情况也进行了相应填补。本文使用样本与被剔除城市样本的变量分布差异见表 1。

| 表 1 使用样本与被剔除城市样本的变量分布差异 Table 1 The variable distribution difference between using sample and deleted urban sample |

在各个变量上,本文使用的样本和被剔除的城市样本间存在显著差异。通过对比可以看出,本文使用的样本具有男性居多、年龄偏小、城市户口居多、受教育程度和收入较高等特质。考虑到具有以上多个特质的个体通常拥有更高的社会经济地位,而已有研究证明了体育运动作为一种闲暇的娱乐方式,其参与者往往具有更高的社会经济地位[27-28],所以这种偏向是可以理解的。

2.3 研究方法 2.3.1 对异质性的获取本文的一个关键问题在于如何捕捉到样本中体现的总体异质性。传统的做法是直接根据因变量的取值高低将样本进行拆分。这种做法在有理论或测量标准支持时有其合理之处,但并不适用于本文。原因在于:①本文所使用的因变量是多变量的加总,学界对其取值高低的划分并无明确的界定;②用单一指标划分人群会导致样本的信息浪费,无法观察到自变量对因变量的影响模式在对人群进行划分时的作用。所以本文拟用有限混合模型(finite mixture model,FMM)对样本进行划分。

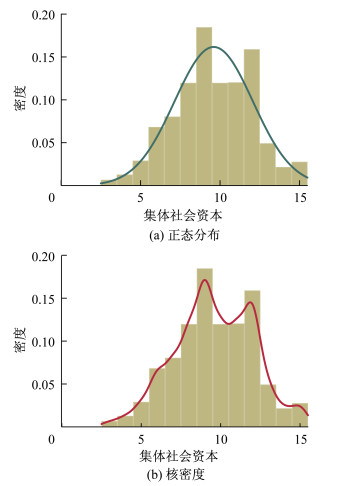

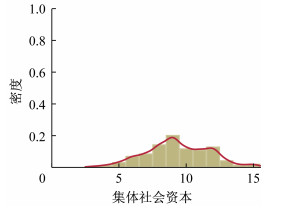

为了方便计算,因变量(集体社会资本)可以近似地被视为正态分布。从图 2(a)可以看出,集体社会资本的分布呈现大致的正态特征。图 2(b)中对分布密度更为敏感的核密度曲线显示集体社会资本的分布确实存在双峰,即至少含有2个参数(均值、标准差)不同于正态分布子群体,而正态分布的参数差异会导致各子群体的回归模型系数的差异。FMM则为研究者提供了一种对未知分布参数进行估计的方法。已有研究[29-31]使用FMM对求职群体的内生异质性、家庭消费和贫困等议题进行研究,均获得了有意义的划分结果。

|

| 图 2 集体社会资本的正态分布估计曲线和核密度估计曲线 Figure 2 The normal distribution estimation curve and the kernel density estimation curve of collective social capital |

FMM进行参数估计的原理是:正态分布可由均值和标准差唯一确定,而线性回归模型可由各自变量对因变量影响的系数和截距确定。那么假设正态总体中含有g个子正态群体,计算机就可对这g个正态分布的参数随机或非随机(本文为保证FMM的收敛性和稳定性,采用非随机赋予初值的方法)赋予一组初值,计算由这组正态分布算出的样本值落在每个正态分布里的概率,据此进行回归分析,得出系数矩阵β,并计算通过这组参数值得到的预测值与样本数据分布的相似度。若相似度过低则调整初值,重新进行上述过程,由此经过反复迭代找到能够使样本数据分布出现概率最大的模型参数值组合,并最终报告整个子正态分布的均值、样本属于每个子群体的概率和每个子群体中自变量对因变量的回归分析结果。FMM的线性回归方程如下:

| $ f(y)=\sum\limits_{i=1}^{g}{{{\text{ }\!\!\pi\!\!\text{ }}_{i}}}{{f}_{i}}\left( y|{{x}^{\prime }}\beta \right) $ | (1) |

其中,

社会资本中一个常见的、需要专门讨论的问题是内生性问题,即回归方程中解释变量和遗漏误差相关,导致回归方程的参数估计结果出现偏误[32]。内生性问题的产生原因很多,社会资本领域比较关注样本选择性和双向因果问题。样本选择性指样本因变量的取值可能是由样本的某种特质决定的,而双向因果问题指在因果关系中自变量是否部分(或全部)由因变量决定。下面就对本文中可能存在的这2个问题进行讨论。

样本选择性问题在本文中体现为锻炼方式对集体社会资本的效应是否由样本本身具有的某种特质,如年长、本地人身份等导致,即集体锻炼的参与对集体社会资本提升的作用是否受其他变量干扰。对于这一问题,参考已有研究,尽可能多纳入人口属性变量和社会属性变量以排除遗漏变量的可能性,并用倾向值匹配的方法对平均处理效应(average treatment effect,以下简称ATE)进行估计,从而排除样本选择性的影响,探索集体锻炼方式对居民集体社会资本的真实效应。

该方法为在实验室研究中,当研究者欲探究实验刺激A是否会对样本B的取值产生影响时,只需将样本随机分配到实验组(接受实验刺激A)和对照组(不接受实验刺激A)中,并对比2组样本得出结果B的差异即可。在社会科学中,实验刺激A通常是样本是否参与某项事件,于是这就产生了2个问题:①在实验室研究中,实验刺激A是外在于实验体的,不受实验体本身因素影响,而在社会科学研究中,是否参与某事件A在很大程度上由样本本身的特质决定;②在实验室研究中,样本在实验组和对照组的分布是随机的,而在社会科学研究中,样本对事件A的参与受多种因素影响。上述两者共同导致了样本的选择性问题,即参与事件A的样本本来就存在偏向。对于这一样本偏误问题,回归方程并未给出足够好的解答:只能回答“在样本中随机挑一个个体,如果他参与了事件A,那么事件B的结果会是什么”,但社会科学研究想要的往往是“对于一个参与了事件A的样本,如果他没有参与事件A,结果应该是怎样的”[33]。

通过倾向值匹配估计平均处理效应的方法为这一问题的解决提供了一种可行的路径。其方法是,在研究所使用的样本中找到除了对事件A的参与外在其他变量上取值几乎一致的样本对,通过对比样本对中表现出的事件B的差异获知事件A对事件B的真实影响。这在本文中体现为找到在除集体锻炼参与变量外的其他变量,如是否为本地人、是否为城市户籍、性别等取值一致的样本。配对方法为,首先使用除集体锻炼参与这一变量之外的自变量对集体锻炼参与进行回归分析,并将回归的预测值作为每个样本参与集体锻炼的概率。本文使用的回归模型为逐步回归、广义线性模型和含交叉项的广义线性模型,取这3个模型结果的均值作为预测值[34]。然后将概率相似的样本进行配对,通过对配对样本的系数估计,获知“如果一个参与了集体锻炼的人没有参与集体锻炼,则其集体社会资本水平是多少(或反之)”。最后通过将“所有样本都参与集体锻炼方式所得到的集体社会资本水平”和“所有样本都参与个体锻炼方式所得到的集体社会资本水平”的取值相减,获得排除了其他研究纳入自变量的混淆和影响下样本的平均处理效应,从而获得参与集体锻炼方式产生的差异在2组间是否显著。

对于双向因果问题,需要考虑的是集体锻炼方式和集体社会资本是否存在因果关系上的相互影响,即除了集体锻炼方式影响集体社会资本这一效应机制外,集体社会资本的差异是否也会在一定程度上导致居民集体锻炼方式的不同。对于这一问题,本文从理论和经验2个方面加以讨论。从理论上看,对社会资本的双向因果问题的讨论,通常是基于社会资本和某种因素间确实在理论层面上存在双向因果效应。如:社会资本和社会地位的关系,两者在理论上有互为因果的可能性;也有文献[35-36]分别从2种因果路径出发对其进行了实证探索;据此才有研究[37]通过应用工具变量和交叉滞后模型的方法对这一问题中的双向因果问题进行探讨。在集体社会资本研究中,主要的理论框架是帕特南和福山关于社团参与对集体社会资本促进作用的理论。相关的研究文献一般也是从体育参与或体育社团参与对集体社会资本的影响效应这一因果路径进行探讨的。质疑的声音也主要在这一理论框架下讨论这种效应的大小和存在的可能性。几乎没有学者提出反向因果(集体社会资本影响体育锻炼参与)的可能。从实际的生活经验上看,人们对是否锻炼或锻炼方式选择的差异主要来源于个体偏好的差异。这一偏好的来源有2种:由价值观、态度等因素影响的主观性偏好[38]和由个人条件或环境因素限制而产生的客观性偏好[39]。如果确实存在集体社会资本影响锻炼方式选择这一因果路径,则其影响应主要通过主观偏好发挥作用。但由于主观偏好在测量上比较困难,且测量的信度和效度一直存在争议,所以无法对这一问题进行过多的讨论。综上所述,“集体社会资本影响锻炼方式”这一反向因果路径虽有其存在的可能性,但是理论价值不大,实际测量困难,所以本文不对这一问题进行探讨。

3 结果与分析为了对样本人群进行最合适的划分,本文计算了将样本分为1、2、3个子群体所得到的模型的AIC和BIC值以进行模型筛选。结果(表 2)显示,根据较注重对样本信息利用的AIC值,将样本分为3个子群体时模型效果最好。然后根据FMM报告的样本属于每个子群体的后验概率,按照概率最大的原则将总样本划分成了3个子群体。

| 表 2 不同子群体划分的模型比较 Table 2 The comparison of different subgroups model |

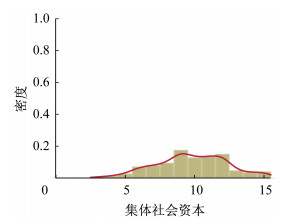

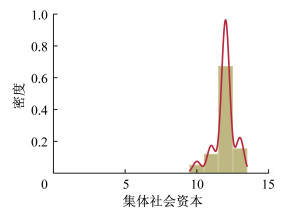

表 3展示的是每个子群体在各变量分布上的差异,可以看出,FMM将人群分成了1个高均值集体社会资本群体和2个低均值集体社会资本群体。图 3、图 4和图 5展示的是3个子群体在集体社会资本这一变量上的核密度估计。从图 3和图 5可以看出,子群体1和子群体3中集体社会资本的均值较低,但是标准差大,分布较均匀。从图 4可以看出,子群体2中集体社会资本的均值高,但标准差小,分布比较集中。这几个子群体的具体差异还需结合回归模型进行进一步分析。

|

| 图 3 子群体1集体社会资本的核密度估计曲线 Figure 3 The kernel density estimation curve of collective social capital in subgroup 1 |

|

| 图 4 子群体2集体社会资本的核密度估计曲线 Figure 4 The kernel density estimation curve of collective social capital in subgroup 2 |

|

| 图 5 子群体3集体社会资本的核密度估计曲线 Figure 5 ·The kernel density estimation curve of collective social capital in subgroup 3 |

| 表 3 3个子群体在各变量上的分布差异 Table 3 The variable distribution difference among three subgroups |

高均值集体社会资本的群体具有已婚比例偏高、年龄偏高和女性偏多等特质,且以本地人为主。低均值集体社会资本的2类人群在各变量上的差异并不显著,总体上表现为男性偏多、年龄偏低等特质。

需要说明的是,FMM结果受初始化时样本在各类别中的分布情况的影响较大,所以为了避免这一模型结果的出现是偶发现象,分别使用因子分析和随机分配的方法决定初始化时样本在各个类别中的分布,发现这2种初始化方式得到的模型结果几乎是一致的,说明此结果是相对稳健的。

3.2 模型分析表 4是所有研究样本和FMM给出的各个自群体中自变量对因变量的线性回归分析结果,可以看出,在总模型中集体锻炼方式对集体社会资本的效应并不显著。这验证了本文的集体锻炼方式对集体社会资本的总体效应假设,即从总体上看,集体锻炼方式无助于集体社会资本的提升。从子群体内锻炼方式对集体社会资本的影响看,在2个低均值集体社会资本群体中,锻炼方式的差异对居民的集体社会资本均无显著影响,而在高均值集体社会资本群体中,参与集体锻炼可以提高城市居民的集体社会资本水平。这验证了本文的集体锻炼方式对集体社会资本的分异假设。下面对各个子群体展现出的特征进行分析。

| 表 4 总样本和3个子群体中集体社会资本的回归分析结果 Table 4 The regression analysis outcome of collective social capital in total sample and three subgroups |

对于子群体1,描述性统计结果显示其偏向于男性、年轻人,且健康状况最好,而回归模型显示其集体社会资本主要受年龄和健康状况的影响,且截距项显示这群人的集体社会资本的基线水平最高。所以对这一子群体而言,集体社会资本的积累可能受到了一些未观察到的变量的影响,如职业状况或对其他社会团体的参与等。

对于子群体3,从描述性统计结果可以看出,这部分样本中本地人比例最少,而城市户籍比例最多,且平均收入最高,但集体社会资本的水平最低。这表明子群体3中有相当一部分人是在14岁之后才来到本城市居住的,即流动人口。对这些人而言,现居住社区是一个缺乏信任和交往陌生人的社区,这一点在截距项上也得到了证明。所以对这群人而言,其是否是流动人口身份这一变量对集体社会资本的影响最显著。这个结果也印证了帕特南[40]将社会资本流失一部分归因于人口流动的看法。

只有在子群体2中锻炼方式才会对集体社会资本呈现显著的正向影响。这表明在这一群体中,控制了其他社会人口变量的影响,居民的集体锻炼参与有助于其集体社会资本的提升。描述性统计结果显示,这一群体具有集体社会资本水平最高、本地人比例最高、已婚比例高、年龄高、女性比例高和受教育程度高等特质,说明这一子群体可能通过在社区内长期居住产生的互动活动(包括集体锻炼)而获得社会资本。

除了对FMM结果进行分析之外,本文还需要考虑子群体2中的样本选择性问题。为了排除这一问题的可能性,应用倾向值匹配的方法对子群体2中集体锻炼方式对集体社会资本影响的平均处理效应进行了估计,结果见表 5,发现在排除其他变量的干扰作用下,假设所有样本均采取集体锻炼方式,则样本的集体社会资本均值仍显著高于假设所有样本均采取个体锻炼方式的情况。这证明对子群体2而言,集体锻炼方式对集体社会资本的正效应是稳健的。

| 表 5 子群体2中锻炼方式对集体社会资本影响的平均处理效应 Table 5 The average treatment effect of exercise method on collective social capital in subgroup 2 |

还有一点需要说明的是,子群体2存在样本量较小的情况,这可能是由样本筛选导致的。对以“散步”为锻炼方式的样本删除可能会造成样本的不均衡,导致一些高均值集体资本群体,即子群体2的样本缺失。这是因为从实际上看,无论中外,散步都是一种十分常见的锻炼行为,而散步的过程中很有可能发生与邻里的互动行为,从而使居民可以积累起自己的集体社会资本。然而,即使存在这一缺失的情况,子群体2的样本还是构成了本文样本中一个突出的部分——图 2样本分布中的右侧高峰,所以其特殊性和作用在讨论中都是无法被忽视的。

综上,在中国,集体锻炼参与对集体社会资本的影响在总体人群中存在差异。这种差异表现为只有在一部分集体社会资本较高的群体中集体锻炼参与才会对集体社会资本有正效应,而在集体社会资本较低的群体中这一作用并不显著。这说明上文提到的“体育社团参与有益于提升集体社会资本”理论和“体育社团参与和集体社会资本无涉”理论均有其正确性和适用范围。前者适用于集体社会资本较高的群体,后者适用于集体社会资本较低的群体。所以从样本总体上看二者的效应会存在作用机制上的混淆,导致总体上集体锻炼参与对集体社会资本影响不显著的情况。

4 总结与讨论“通过体育社团参与增进社区居民的社区参与和互动,并以此增进社会信任、促进经济繁荣”是帕特南和福山为当代城市居民的社区生活勾勒的美好愿景。本文证明,在中国,相比于个体锻炼方式,集体锻炼方式作为一种体育社团的替代物对居民的集体社会资本提升起促进作用。这种促进作用虽然存在却是有限的:它只适用于集体社会资本水平较高即邻里信任和邻里参与水平较高的城市居民, 而对邻里信任和邻里参与水平较低的城市居民无显著影响。这一现象出现的原因可能在于中国的城市正处于外来人口急剧涌入的阶段:本地社区的长住居民已经通过长期的社区参与和互动获得了集体锻炼所带来的福利, 而外来的移民由于面对的是陌生人社会,在社区缺乏社交渠道, 且其本身对锻炼方式的选择不存在偏好,所以集体锻炼并未为他们带来特别的收益。同时,结合现在跑步和其他运动App流行的情况,我们也可以猜测这种传统的、通过锻炼或社团参与促进邻里信任和互助的方法并不适用于这类人的原因,可能在于他们在线上社区的互动中已经获得了足够的社会支持,所以在线下活动中他们很少与社区居民进行交流。不过,这一猜测还需要进一步验证。

总而言之,“体育社团参与有益于提升集体社会资本”论和“体育社团参与和集体社会资本无涉”论各有其适用范围,将其适用群体一概而论会导致影响机制上的混淆。对政策制定者而言,若要从总体上促进居民的邻里互信、邻里互助和邻里参与水平,创造繁荣和谐社区,不仅要注重对集体性体育运动的推广,还要注重对不同人群的特质和需求进行考察。对于年长者居多、建成时间早的小区,可以多开展类似广场舞、太极拳的体育运动,促进社区居民间的交流。对于一些年轻人居多的新式小区,可以多注重线上社群的培养和活动开展。因人因地制宜,制订合适的体育政策和推广方案。

本文只对中国城市居民锻炼模式与其集体社会资本的关系进行初步探索,存在众多可以改进之处。从理论上看:①未从社区层面探讨社区因素对集体社会资本的作用;②未考虑到虚拟线上社群的可能性。从研究方法上看,未考虑多变量的交互作用。这个问题是由FMM本身的特质导致的。FMM的意义在于,研究者在拥有了一定的关于自变量对因变量作用的后验知识时,能通过迭代计算根据作用模式确定因变量的潜在类别,所以应以何种方式在FMM中加入多变量交互分析还需要进行进一步的方法论探讨。

作者贡献声明:

梁玉成:提出论文选题,搜集研究数据,提出研究假设和分析方法,审核、修改论文;

张琦:分析数据,撰写、修改论文。

| [1] |

帕特南.

独自打保龄:美国社区的衰落与复兴[M]. 北京: 北京大学出版社, 2011: 7.

(  0) 0)

|

| [2] |

GLAESER E L, LAIBSON D, SACERDOTE B, et al. An economic approach to social capital[J].

The Economic Journal, 2002, 112(483): 437-458 (  0) 0)

|

| [3] |

FUKUYAMA F. Social capital, civil society and development[J].

Third World Quarterly, 2001, 22(1): 7-20 (  0) 0)

|

| [4] |

张文宏. 社会资本:理论争辩与经验研究[J].

社会学研究, 2003(4): 23-35 (  0) 0)

|

| [5] |

赵延东, 罗家德. 如何测量社会资本:一个经验研究综述[J].

国外社会科学, 2005(2): 18-24 (  0) 0)

|

| [6] |

牛喜霞, 邱靖. 社会资本及其测量的研究综述[J].

理论与现代化, 2014(3): 119-127 (  0) 0)

|

| [7] |

边燕杰, 李煜. 中国城市家庭的社会网络资本[J].

清华社会学评论, 2000(2): 1-18 (  0) 0)

|

| [8] |

PORTES A. The two meanings of social capital[J].

Sociological Forum, 2000, 15(1): 1-12 (  0) 0)

|

| [9] |

张晓丽, 雷鸣, 黄谦. 体育锻炼能提升社会资本吗?:基于2014 JSNET调查数据的实证分析[J].

上海体育学院学报, 2019(3): 76-84 (  0) 0)

|

| [10] |

李涛, 黄纯纯, 何兴强, 等. 什么影响了居民的社会信任水平?:来自广东省的经验证据[J].

经济研究, 2008(1): 137-152 (  0) 0)

|

| [11] |

李伟民, 梁玉成. 特殊信任与普遍信任:中国人信任的结构与特征[J].

社会学研究, 2002(3): 11-22 (  0) 0)

|

| [12] |

SEIPPEL O. Sport and social capital[J].

Acta Sociologica, 2006, 49(2): 169-183 (  0) 0)

|

| [13] |

PUTNAM R D. Bowling alone:America's declining social capital[J].

Journal of Democracy, 1995, 6(1): 65-78 (  0) 0)

|

| [14] |

CATTANEO C. Opting in to opt out? Emigration and group participation in Albania[J].

International Migration Review, 2016, 50(4): 1046-1075 (  0) 0)

|

| [15] |

冯卫. 健康中国背景下太极拳健身功效研究[J].

广州体育学院学报, 2019, 39(1): 87-90 (  0) 0)

|

| [16] |

詹婧, 赵越. 身体健康状况、社区社会资本与单位制社区老年人主观幸福感[J].

人口与经济, 2018(3): 67-80 (  0) 0)

|

| [17] |

黄谦, 张晓丽, 葛小雨. 体育参与促进社会资本生成的路径和方式:基于2014年《中国家庭追踪调查》数据的实证分析[J].

中国体育科技, 2019, 55(7): 63-70 (  0) 0)

|

| [18] |

周结友, 裴立新. 社会资本:全民健身运动功能的一个研究视角[J].

体育科学, 2008(5): 18-23 (  0) 0)

|

| [19] |

HARRIS S, NICHOLS G, TAYLOR M, et al. Bowling even more alone:Trends towards individual participation in sport[J].

European Sport Management Quarterly, 2017, 17(3): 290-311 (  0) 0)

|

| [20] |

COALTER F. Sport and recreation in the United Kingdom:Flow with the flow or buck the trends?[J].

Managing Leisure, 1999, 4(1): 24-39 (  0) 0)

|

| [21] |

WALSETH K. Bridging and bonding social capital in sport:Experiences of young women with an immigrant background[J].

Sport Education and Society, 2008, 13(1): 1-17 (  0) 0)

|

| [22] |

BLACKSHAW T, LONG J. What's the big idea? A critical exploration of the concept of social capital and its incorporation into leisure policy discourse[J].

Leisure Studies, 2005, 24(3): 239-258 (  0) 0)

|

| [23] |

COALTER F. Sports clubs, social capital and social regeneration:"Ill-defined interventions with hard to follow outcomes"?[J].

Sport in Society, 2007, 10(4): 537-559 (  0) 0)

|

| [24] |

黎纯.社区体育: 居民培育社会资本的平台[D].长沙: 中南大学, 2009: 39

(  0) 0)

|

| [25] |

谭延敏, 张铁明. 非正式结构体育社团成员社会资本对群体绩效影响的实证研究:基于群体凝聚力的中介[J].

武汉体育学院学报, 2018, 52(10): 25-32 (  0) 0)

|

| [26] |

PUTNAM R D.The prosperous community: Social capital and public life[J/OL].[2019-07-20]. The American Prospect, 1993, 13: 35-42: http://www.prospect.org/print/vol/13

(  0) 0)

|

| [27] |

LINDSTRÖM M, HANSON B S, ÖSTERGREN P. Socioeconomic differences in leisure-time physical activity:The role of social participation and social capital in shaping health related behaviour[J].

Social Science & Medicine, 2001, 52(3): 441-451 (  0) 0)

|

| [28] |

吕树庭. 社会结构分层视野下的体育大众化[J].

天津体育学院学报, 2006, 21(2): 93-98 (  0) 0)

|

| [29] |

张洪, 梁玉成. 社会网研究中的求职群体内生异质性[J].

吉林大学社会科学学报, 2017(5): 56-66, 205 (  0) 0)

|

| [30] |

周龙飞, 张军. 中国城镇家庭消费不平等的演变趋势及地区差异[J].

财贸经济, 2019(5): 143-160 (  0) 0)

|

| [31] |

MAITRA S. The poor get poorer:Tracking relative poverty in India using a durables-based mixture model[J].

Journal of Development Economics, 2016, 119: 110-120 (  0) 0)

|

| [32] |

陈云松, 范晓光. 社会学定量分析中的内生性问题:测估社会互动的因果效应研究综述[J].

社会, 2010, 30(4): 91-117 (  0) 0)

|

| [33] |

胡安宁. 倾向值匹配与因果推论:方法论述评[J].

社会学研究, 2012(1): 221-242 (  0) 0)

|

| [34] |

LUQUE-FERNANDEZ M A. Targeted maximum likelihood estimation for a binary treatment:A tutorial[J].

Statistics in Medicine, 2018, 37(16): 2530-2546 (  0) 0)

|

| [35] |

张文宏. 城市居民社会网络资本的阶层差异[J].

社会学研究, 2005(4): 64-81, 244 (  0) 0)

|

| [36] |

王卫东. 中国城市居民的社会网络资本与个人资本[J].

社会学研究, 2006(3): 151-166, 245 (  0) 0)

|

| [37] |

梁玉成, 陈金燕. 社会资本研究中的双向因果问题探索[J].

社会发展研究, 2019, 6(3): 1-21, 242 (  0) 0)

|

| [38] |

黄甜, 邱芬, 杜飞. 体育价值观对大学生体育锻炼行为影响的实证研究:基于行为偏好的中介效应[J].

安徽体育科技, 2019, 40(4): 88-92 (  0) 0)

|

| [39] |

叶欣. 中老年人体育锻炼现状及影响因素研究:以惠州市滨江公园为例[J].

体育世界(学术版), 2019(7): 17-18 (  0) 0)

|

| [40] |

PUTNAM R D. Tuning in, tuning out:The strange disappearance of social capital in America[J].

Political Science and Politics, 1995, 28(4): 664-683 (  0) 0)

|

2020, Vol. 44

2020, Vol. 44