2. 国家体育总局 体育文化发展中心,北京 100061;

3. 洛阳师范学院 体育学院,河南 洛阳 471023

2. Sports Culture Development Center, General Administration of Sport of China, Beijing 100061, China;

3. School of Physical Education, Luoyang Normal University, Luoyang 471023, Henan, China

中国古代体育史上, 球类活动是一个大的家族, 而球类活动的初始状态可以推及原始时代的生产生活用具——石球。随着社会生产力的发展和人们社会生活的进步, 由石球发展、演变而来的球类活动出现了多种形式。其中包括以足踢之的蹴鞠, 骑在马 (驴) 上以杖击之的击鞠 (驴鞠), 徒步以杖击之的步打球、棒击球和捶丸。在这些球类活动的发展演变过程中, 互相之间都有着一定的演化序列关系。如击鞠脱胎于蹴鞠, 步打球演化自击鞠, 而作为步打球演进形态的棒击球, 则成为捶丸活动的雏形[1]。捶丸在中国古代体育史上虽然是“后起之秀”, 但其活动方法、规则及在流行、发展中产生的社会影响已引起了学术界的诸多探讨。本文拟据文献记载和相关考古文物资料, 对捶丸活动在发展、盛行过程中的对外传播进行整体探讨, 并就其在传播过程中对世界体育史产生的重要意义进行探析。

1 捶丸在东亚地区的传播从文献记载看, 捶丸活动正式出现在中国北宋晚期, 于元代至元十九年 (1282年) 问世, 署名为“宁志斋”编著的《丸经》一书中, 曾在其《集序》中留下了“至宋徽宗、金章宗皆爱捶丸”的记载。宋徽宗在位时间为建中靖国元年至宣和七年 (1101—1125年), 这表明捶丸这一运动形式的出现不会晚于北宋晚期徽宗宣和七年 (1125年)。在宋及其后的辽、金、元、明早中期是捶丸兴盛期, 至明末清初就已经较少流行了。这一活动虽然在中华大地流行的时间只有500年左右, 但由于独特的活动形式和运动规则, 使其在对外传播过程中产生了重要影响。其中, 以在东亚汉文化圈地区的朝鲜半岛和日本列岛的传播最为广泛。

1.1 在朝鲜半岛的传播位于亚洲东北部的朝鲜半岛, 与中国大陆一水之隔, 自古就有“唇齿相依”之称。公元10世纪开始, 这里成为了高丽王国 (918—1392年) 的所在地。蒙古在13世纪坐镇中原一统中国后, 由元世祖忽必烈开始对高丽王国采取了联姻的和平政策, 并不断将元朝公主下嫁高丽世子, 以此促进元朝与高丽在政治、经济和文化方面的交流。公元14世纪中叶开始, 一本名为《朴通事》(后名为《朴通事谚解》) 的书在高丽问世。这本专门介绍元王朝大都民俗风情的著作, 其中有一段内容对元代捶丸活动的竞赛形式、器材、场地设施、打法和计分规则等做了较为全面的介绍 (图 1)。反映出在元大都盛行的捶丸运动, 随着元王朝与高丽王朝的交往传入朝鲜半岛。

|

图 1 古代朝鲜史书《朴通事谚解》书影 Figure 1 The photocopy of Piao Tong Shi Yan Jie in the ancient Korean |

《朴通事谚解》[2]是当时高丽王国专门为适应高丽人来华而编辑出版的一本汉语教科书, 原书名为《朴通事》, 是由一位姓“朴”的高丽国外交官或翻译官编撰。“通事”即翻译之意。此书大体上与今日的对外汉语教材相似。到了李氏朝鲜王朝时期, 当时的汉学家崔世珍在原文汉字之下用“谚文”(李氏朝鲜王朝世宗二十五年创制的拼音文字, 即今天朝鲜文仍在使用的“训民正音”) 进行注音、疏解 (有时援引中国典籍进行注释), 即“谚解”, 故后来又名为《朴通事谚解》。可见此书是在高丽王朝和李氏朝鲜王朝2个时期汇集而成[3]。编辑者编撰《朴通事谚解》一书的目的, 就是在对一系列汉家生活场景介绍的过程中, 使来华的高丽人掌握和了解中国的语言词汇和生活习俗。

《朴通事谚解》汇辑的内容, 涉及了元代首都大都 (今北京) 的书籍、民俗、手工业、商业、宴饮、杂技以及游玩等诸多方面, 并对每一事项做了细致描写。其中所描述的“捶丸”, 就是当时在中华大地已经成熟且广为盛行的捶丸活动。根据对《朴通事谚解》所描述的捶丸分析, 流行于中国的捶丸活动在高丽国已有了一定程度的普及。书中以高丽人为对象介绍的捶丸竞赛形式、使用器材以及比赛规则等已经较为全面。

《朴通事谚解》下卷有这样的记载:“将我那提揽和皮袋来, 拿出球棒来。”在此所指就是参加捶丸活动者自己或由专人提着或背着装满各式球棒等器材的特制的“提揽”或“皮袋”。《朴通事谚解》下卷还记载说:“用有柄木杓接球, 相连不绝, 方言谓之球棒”; 而捶丸所击“球用木为之, 或用玛瑙, 大如鸡卵”。《朴通事谚解》所说的“有柄木杓”球棒, 是指捶丸中的杓棒, 而这种击球棒是当时捶丸活动中最常用的一种形式。从元代及前后发现的宋代、金代和明代与捶丸有关考古文物资料中可以找到旁证。如山西省洪洞县水神庙元代壁画《捶丸图》中“捶丸”者所持的球棒[4]、宋代《童子捶丸图陶枕》画面中正在打球的儿童手中所执扇形长棒[5]46、上海博物馆藏明杜堇绘《仕女卷》捶丸图中几位仕女所持的球棒[5]48(图 2) 等, 均属于《朴通事谚解》中所说的“有柄木杓”球棒。至于捶丸用球, 考古工作者还多次在四川等地发现了以墨玉、金刚石和玛瑙等料制作的宋代捶丸用球。这类石头或玉质的捶丸用球, 经常与陶瓷质地的捶丸球一起出土, 说明在宋代社会最安定, 经济、文化最发达的四川一带, 盛行的捶丸用球除了赘木, 亦常用陶瓷和玉、石等质料为之[6], 这与《朴通事谚解》中的记载也是相一致的, 反映出这类用球也传播到了朝鲜半岛。

|

图 2 明杜堇《仕女图》卷·捶丸图 (上海博物馆藏品) Figure 2 Zhou Fang painting of Chuiwan, part of the portrait of ladies, Ming Dynasty (collected by Shanghai Museum) |

在捶丸活动的场地设施方面, 《朴通事谚解》下卷指出了捶丸击球的形式有5种:①“先掘一窝儿, 后将球儿打入窝内”的“落窝者为胜”; ②“先树一球门, 上系球窝, 然后将球打上”的“球门窝儿”, 这种打法应该受到由设置单球门形式的马球活动的影响[7]; ③在场地上“以砖砌基, 其上栽花藏窝, 将球打入窝内为胜”的“花基窝儿”; ④“立球窝于花房之上, 然后用棒打入”的“花房窝儿”; ⑤最为复杂, 即“掘地如碗, 名窝儿, 或隔殿阁而作窝, 或于阶上作窝, 或于平地作窝……各随窝所载之宜”。无论是“落窝者为胜”的打法, 还是“球门窝儿”“花基窝儿”等打法, 甚至是最复杂的第5种打法, 其“捶丸”场地都是要有花草的。

《朴通事谚解》下卷还对捶丸活动的竞赛形式做了记载:“击球之法, 或数人或十余人分左右以较胜负。”至于捶丸的打法, 《朴通事谚解》下卷描述:捶丸时, 捶丸者“将木圆球儿打起老高, 便落于窝内”, 最终以“击起球儿落入窝者为胜”。在击球过程中, “球行, 或腾起, 或斜起, 或轮转, 各随窝所在之宜”。击球的具体方式为“或立而击, 或跪而击, 节目甚多”。这类描述表明, 捶丸时, 可以站着将球打高, 这样击起的球才能在空中作弧形滑行后越过“障碍”, 直到落入窝者为胜。这种击球方式具有侧旋球、内外旋球等不同的形式。此外, 还有跪着击球式, 而且姿式各样。

捶丸是一种竞技性球类活动, 因而其比赛中的计分规则也有一定要求。《朴通事谚解》中多次记载, 捶丸中“落窝者胜”“落入窝者胜”“将球打入窝内为胜”, 说明只有球被击入窝始为获胜得分。“一击入窝则得筹二。一击不入, 随球所止, 再三击之而入则得筹一。一击而入, 则他球不得再击而死。再三击而入, 则他球不得三击而死”。即一棒将击球入窝得两筹, 如果击球不得入窝, 则要等到他人击完第1棒, 然后在自己击球停止的地方继续击球, 可以有3次击球的机会, 如果球入窝则算得一筹。不过, 在这种情况下如果一棒将球击入窝, 本轮剩下的其他人就失去了继续击球的资格。如果是连续三击后才将球击入窝, 那本轮剩下的其他人也失去连续3次击球的资格。

捶丸活动传入朝鲜半岛后, 基本沿用宋元以来流行的中国捶丸的器材、场地设施、竞赛形式和记分规则等, 只是在某些方面根据当地情况做了部分的变通。

高丽王国时期流传到朝鲜半岛的中国捶丸活动, 发展至李氏朝鲜时期 (1392—1910年) 出现了多种称谓, 如“击球”“打球”“击棒”等。其原因是传入高丽王朝后的捶丸经过李氏朝鲜时期的发展, 与当地文化结合出现了一些变化, 甚至在捶丸的名称上也出现了一些地域特色。这也从一个侧面反映出中国捶丸在朝鲜半岛流行与普及的事实, 而这类事实在记录李氏朝鲜历代国王言行的《朝鲜王朝实录》一书中, 有着诸多详细的描述 (《朝鲜王朝实录》由朝廷历代春秋馆史官负责编撰, 鼎足山藏本, 由奎章阁图书馆全本扫描公布在其官方网站上, 网址为http://yuedu.163.com/book_reader/5ea7c70de73445cfaf357c8537c7e853_4)。

《朝鲜王朝实录》有这样的记载:太祖元年 (1392年)“甲辰, 上击球于内庭”[8]。此文的“上”即指朝鲜王朝创立初期的开国之君太祖李成桂, 表明这时的中国捶丸活动已经流行于朝鲜王朝的宫中了。关于捶丸活动在朝鲜王朝流行的历史背景, 《朝鲜王朝实录》记载:“打球之戏, 其在残元, 君臣失道荒淫之所为也。都兴、柳云、金师幸等, 游事残元待见其事。适值太上王创世之初, 进言曰:‘人君处于宫, 苟不运身, 必生疾病, 运身之利, 莫如打球。’乃行其术, 得蒙宠幸。”[8]这段史料的大意是, 朝鲜王朝的都兴、柳云、金师幸等人出使残元 (1368年明太祖朱元璋称帝后, 元朝溃退蒙古高原的政权, 国号仍叫大元, 史称“北元”, 《朝鲜王朝实录》以“残元”相称) 时看到了当时盛行的捶丸活动, 回国后借此向太上王 (太祖) 进言, 君王在宫内常常需要活动身体, 否则身体易生疾病, 而解决这一问题的办法就是参加捶丸活动。后太上王采纳了这一谏言并在宫中开展了这项活动。

《朝鲜王朝实录》卷二还对捶丸传入朝鲜半岛后的流行情况进行了记述:“太上王与上, 始打球于新宫内庭。以天气寒冱, 不可出郊外, 故为此戏, 至明春乃止。其入侍打球者, 孝宁大君補、益平府院君石根、敬宁君裶、恭宁君、义平君元生、顺平君羣生、汉平君赵、都捴制李澄·李湛及光禄卿权永均也。击球之法, 分曹较胜负。棒状如匙, 大如掌, 用水牛皮为之, 以厚竹合而为柄。球大如鸡卵, 用玛瑙或木为之。掘地如椀, 名窝儿。或隔殿阁或于阶上或于平地作窝。击者或跪或立, 以棒击球, 或腾越或斜起或轮转, 各随其窝所在之宜。球入窝则获筭。节目甚多……已酋, 朝新宫伺打球。太上王胜, 谓兵曹曰:‘凢负者无奈设宴乎。’赵末生曰:‘先负者设小宴, 后负者设大宴, 而今上负也。’”[8]上文的记载实际上是世宗和太上王 (太宗) 进行捶丸的历史事实, 考虑到天气原因, 此次本欲在郊外进行的捶丸活动临时改在新宫 (旧宫位于开城, 新宫建于汉阳, 即现在的首尔) 内庭进行。《朝鲜王朝实录》中提供的信息表明, 捶丸活动主要集中在冬春之际比较寒冷的季节进行, 捶丸活动的方式为分队竞赛, 最终以负者出资设宴作为惩罚。对捶丸用棒、用球以及场地设施的描述, 与前文提及的《朴通事谚解》的记载是一致的。

从高丽王国到李氏朝鲜王朝, 即公元10世纪初到15世纪后期, 正是中国捶丸在朝鲜半岛发展的兴盛期。由《朴通事谚解》和《朝鲜王朝实录》的记述可知, 参与捶丸的人数越来越多, 规模也不断扩大, 影响也越来越广, 以致捶丸成为当时朝鲜宫廷极受欢迎的休闲娱乐活动。根据有的学者[9]统计, 除用于习武的弓射和马球外, 捶丸是该时期记述频次最高的体育活动。

到了李氏朝鲜王朝的成宗代 (1469—1494年), 流行于朝鲜半岛的捶丸活动开始由盛转衰。据《朝鲜王朝实录》记载, 成宗在其长达25年的统治时间未直接参与捶丸的记述。成宗之后, 《朝鲜王朝实录》有关捶丸的记载更难觅踪迹了。说明在高丽王国和李氏朝鲜时期盛行百余年的捶丸活动开始逐渐走向衰亡[9]。

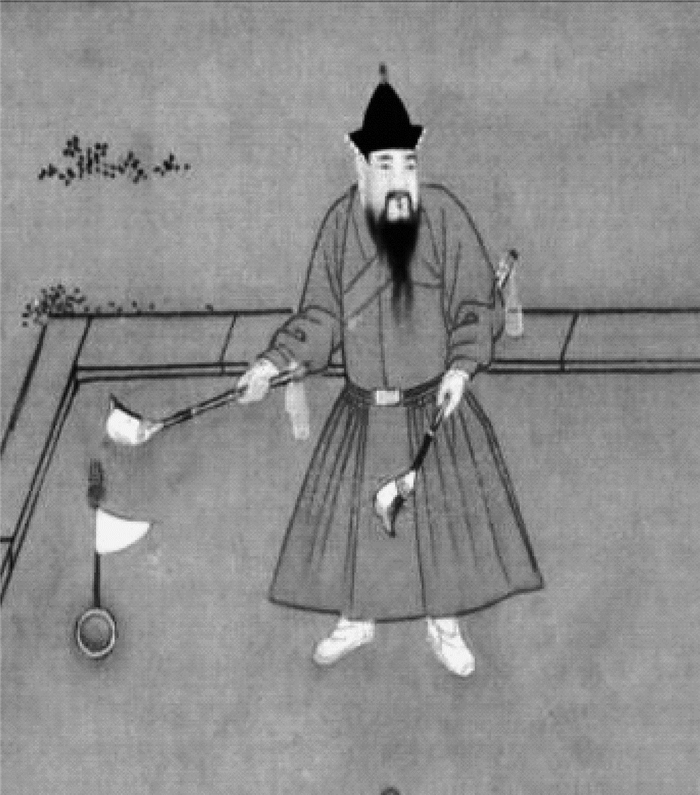

1.2 在日本列岛的传播除了朝鲜半岛, 捶丸活动也随着文化的交流东传而入与中国隔海相望的日本列岛。实际上, 早在公元8世纪左右的唐代, 随着中国文化的传播, 作为捶丸形式前身的步打球已经开始在日本流行, 这于考古文物资料中得到了印证。在日本奈良东大寺佛殿西北正仓院北仓中, 收藏有众多隋唐时期传入日本的实物, 其中有2条描述唐代步打球运动形象的花毡。这2条花毡各自长2.36 m、宽1.24 m, 毡面以灿烂花朵做背景, 上立有一正在作击球状的童子。童子形象为左手执弯月形球杖, 弓身屈腿作击球状。在童子的左下方置有一球。花毡图案形象地反映了唐代童子进行步打球活动的场景 (图 3)。

|

图 3 唐代童子捶丸图花毡 (日本奈良正仓院藏品) Figure 3 Blanket with design of children playing Chuiwan, Tang Dynasty (collected by the Shosoin of Nara, Japan) |

在日本奈良国立文化财研究所, 还保留着一幅发现于高松塚古墳的日本飛鳥時代 (593—710年) 的《仕女打球图》壁画。画面中绘有4位仕女, 右起第2人手执杓形球棒, 其余3人陪同, 表现的是仕女欲参加步打球活动时备打的情形 (图 4)[10]。

|

图 4 《仕女捶丸图》壁画 (日本高松冢古坟出土) Figure 4 Mural painting of ladies playing Chuiwan (unearthed from Ancient Grave Mound in Takamatsu, Japan) |

10—14世纪, 时值中国五代和宋元时期, 而日本正处于平安时代后期、镰仓时代和室町时代前期。在这一历史阶段, 往来于中日之间互聘使臣虽然少见于记载, 不过民间贸易往来和僧侣的交往却活跃异常。就在这一过程中, 中日两国的体育文化交流也在不断加强, 其中僧人在其中充当了重要角色。

发展至元代, 元世祖忽必烈的2次帅军东征, 中断了元朝与日本镰仓幕府政府间的官方往来。这种状况直至14世纪后期朱元璋灭元建立明帝国后, 始与日本室町幕府建立了以宁波为口岸的“十年一贡”中日勘合贸易关系。此后直至19世纪, 在中国时值明清时期, 而日本处于室町时代后期和安土桃山时代以及江户时代。这一时期的中日交流方式除了贸易 (如明代的勘合贸易、清代的信牌贸易) 外, 甚至伴有移民乃至战争。在这样的交流方式中, 交流的内容既有商品贸易, 更有儒学、美术、书法、医学和体育活动等。体育活动除了保健养生、相扑、骑射等形式外[11], 捶丸也是交流的内容之一。

近年来, 考古工作者在我国东南沿海地区发现了大量由日本传入中国的铜镜, 这些铜镜多是在15—18世纪随中日贸易传入中国的。同样的铜镜还见于内地如湖南省博物馆的藏品中[12]。在这些铜镜中, 有一种铸有以“天下一”铭文为主的铜镜, 常见于日本安土桃山、江户时代。这类铜镜铭文有的也作“天下一作”“天下一藤原作”“天下一若狭守”“天下一藤原光长”“天下一因播守”“天下一松村因蟠守”等[13]。无锡钱雄度曾收藏有一种以捶丸活动人物为图饰的带柄铜镜——日本“天下一”铭捶丸纹铜镜。这类铜镜一般直径9 cm、柄长10 cm, 其正面乌黑光亮, 背面饰点状谷纹。在铜镜的周边饰有流云纹和几何规矩纹, 而中心部位作瓜果形开窗。窗内的主体纹饰是2个身着长袍、头顶有发结的武士立像, 其中一人手执杓形长棒, 正在击打一侧的圆球, 而另一人作站立目视状。铜镜的右侧铸有“天下一”三字铭文。与此相类似的捶丸纹铜镜, 在日本人前田洋子所著《柄镜的变迁》一文中还收录一面, 其人物则在坡地击球[14]。

根据以往考古文物资料中纹饰学的分析, 上述铜镜中的谷纹一般见于秦汉时期的礼器玉璧和瓦当装饰上面, 寓意为祈求五谷丰登。几何规矩纹则为中国古代建筑木作构件和丝绸织锦上的常见纹饰。至于铜镜中带边饰而中心开窗的图案, 则是明万历时期景德镇外销瓷上的特有装饰。此外, “天下一”也是日本室町战国时期著名将军织田信长统治时期铸镜师们自矜的商业广告词, 意为天下第一、举世无双。铸有“天下一”铭文的捶丸纹铜镜, 应该就是铸造于这一时期。织田信长与丰田秀吉创立的安土桃山时代, 相当于中国的明末清初, 而饰有中国古代捶丸的日本铜镜被纷纷发现, 表明在中国处于流行末期的古代捶丸, 仍然在日本的社会上存在着。这也反映了中国古代捶丸活动传入日本列岛的历史事实, 说明自唐代的步打球开始, 直到成型后的捶丸运动, 都在中日体育文化交流过程中, 做出了其独有的贡献[14]。

2 捶丸在欧洲传播的历史分析如前文所述, 中国古代捶丸至迟于北宋晚期徽宗宣和七年 (1125年) 就已经正式出现在当时的社会上。始终处于分裂状态的两宋, 由于遭受频繁的长期战乱, 其整体的文化显示出内敛型的特点, 捶丸活动在社会上流行的张力并不突出。当这一活动沿传至公元1213—1223年间的金章宗时代, 其又出现在由女真族建立的北方金国国土上 (《博物汇编·艺术典·弄丸部汇考·丸经·叙》:“宋徽宗、金章宗皆爱捶丸,盛以锦囊,击以彩棒,碾玉缀顶,饰金缘边”)。元世祖忽必烈至元19年 (1282年), 署名为“宁志斋”的作者在将流行已久的捶丸进行整理的基础上, 正式编辑出版了《丸经》一书, 反映出捶丸活动在元代已兴起。

元代是统治者大肆扩充、拓展疆土的少数民族王朝。1218—1260年, 蒙古大军曾发动了3次西征。其中第2次西征始于1235年, 至1240年征服斡罗思 (俄罗斯) 诸公国, 1241年又兵侵索烈儿 (波兰) 和马扎儿 (匈牙利) 等国, 旋即进入中欧。中欧诸国被蒙古大军统治到1241年12月, 最后因蒙古帝国大汗窝阔台去世为止。1252年第3次西征由蒙哥汗遣弟弟旭烈兀总领波斯诸地, 率军西征未服诸国开始。1257年兵分三路侵入叙利亚, 后因蒙哥去世, 旭烈兀引兵退回波斯, 旋即由其前锋继续率兵西征。当年9月在阿音·扎鲁特 (今大马士革以南) 被密昔儿 (埃及) 击败, 导致此次西征之役结束[15]。

蒙古大军为了西征, 曾大规模征召畏吾儿人、契丹人、西夏人、女真人和汉人从军服役, 战后这些人中有不少定居到新征服的领土之上。与此同时, 随着元王朝与西方交流平台的打通, 西方传教士、旅行家开始纷纷来华。当时, 最著名的当属意大利人马可·波罗 (1254—1324年), 他在青年时代 (1275年) 就随父亲与叔父来到元上都, 然后在中国滞留17年之久。在这17年中, 马可·波罗到过中国大部分地区以及东南亚的一些国家, 他于1295年返回意大利后留下了闻名于世的回忆性游记——《马可·波罗游记》(又作《寰宇记》)。此后这本书在欧洲被广为传播, 是欧洲人早期认识东方世界特别是中国的一个窗口。

元王朝建立前夕元军士兵大量定居被征服地, 而马克·波罗在中国游历的时间又是元朝初建之际。这一时期中华王朝与域外的交通线得到恢复, 其人员来往和文化交往逐渐频繁。这一时期除了被誉为中国古代四大发明之一的印刷术和火药不断传入波斯、阿拉伯和欧洲, 包括捶丸在内的中华传统文化, 也理所当然地通过这一平台传入了欧洲, 因为这一时期正是捶丸运动最为兴盛的时期, 即《丸经》所说的“方今天下隆平, 边睡宁谧”[16]之时, 初建时期的元王朝开始进入安宁祥和的时期。为此, 已经精通捶丸活动方式的元军士兵将捶丸运动带入了被征服地欧洲诸国, 或者旅行家马可·波罗在其见闻中将捶丸这种当时社会盛行的体育娱乐休闲运动介绍到欧洲去, 都是顺理成章之事。

3 结论:捶丸与高尔夫关系的臆测根据《丸经》记载, 北宋徽宗宣和七年 (1125年) 是古代捶丸所见到的最早的文献描述; 而且这一描述已经把捶丸运动的场地、器具、规则和礼仪讲解得非常详细, 表明发展至宋徽宗年间的捶丸已经有了较为完备的方法规则。

1957年日本出版的《(增补) 体育大辞典》在介绍西方高尔夫起源时, 记载了这样一条资料:“从来以为高尔夫球创始于英国, 近年在荷兰的陶器上发现了一幅高尔夫球的图绘, 依古文献考出, 它发祥于15世纪初的荷兰。”[17]文中所说的发祥于15世纪初的荷兰, 所依据的是这样一条历史事实:1457年, 当时的苏格兰斯图亚特王朝国王詹姆斯二世在第14届议会上颁布了一道命令, 在全国严厉禁行足球和高尔夫运动, 因为他们有干扰射箭练习的作用, 而射箭已被看成有国防意义的要务。在其后1471年和1491年的2届苏格兰会议上, 也都重申过这一相同性质的禁令, 说明在当时这一活动仍继续存在[10]。这一文件是有关高尔夫球的第一材料。上述文物资料和文献记载可谓目前发现的关于高尔夫球出现的最早资料。

从时间上看, 1125年捶丸活动正式出现, 而1457年高尔夫球出现, 捶丸的出现远早于高尔夫球332年; 《丸经》出现的年代是元代至元19年 (1282年), 表明这时的捶丸已经有了完备的竞赛规则。文献记载西方最早的高尔夫球13条规则是公元1744年由苏格兰爱丁堡高尔夫球友协会制定的[10]。因而由成文规则出现的时间看, 中国古代捶丸的竞赛规则早于高尔夫球的成文规则462年。

从捶丸与高尔夫球所用器具、设备和场地看, 两者均具有较大的相似性。如都使用球和球棒, 球窝都设在地下, 都有用以远望的标志旗; 活动的场地都有天然或人工障碍 (高尔夫球场有浅沟、丛树、小径、大路等; 捶丸场地有平、凹、凸、峻、仰、妨、里、外等地形)(图 5、图 6)。

|

图 5 明人《宣宗行乐图》卷局部·宣宗捶丸 (故宫博物院藏品) Figure 5 Painting of Xuanzong playing Chuiwan, part of picture of Emperor Xuanzong joining in activities, Ming Dynasty (collected by the Palace Museum) |

|

图 6 苏格兰詹姆斯五世女儿玛丽在打高尔夫球 (引自《ゴルフ、その神秘な起源》) Figure 6 Painting of mary playing golf, daughter of the King James V of Scotland (quoted from ゴルフ、その神秘な起源) |

从活动和比赛的组织方式、规则看, 两者同样具有较大的一致性。组织方式上捶丸有大会、中会、小会、三人赛和单对等, 而高尔夫球分单打、团体赛。名称虽然不同, 但内容基本一致; 规则上捶丸规则有21条, 高尔夫球早期13条, 两者内容基本相同, 只有详略之别。值得提及的是, 现代高尔夫球所用术语, 在许多方面与捶丸的叫法相近, 如扑拉西即扑棒、桌伊尔即撺棒、司碰即杓棒等。

总之, 捶丸与高尔夫球运动形式的高度一致性, 向我们透露出这样一种信息:这2类产生于不同地域的户外运动, 应有着某种密切的关系。从中世纪 (5—15世纪) 开始, 欧洲大陆上曾出现了一系列“棒击球”运动, 而高尔夫球只是其中的一种[18]。从上述对蒙古大军远征欧洲, 以及马可·波罗等西方旅行家和传教士进出中华大地并将中华文化传播至西方的分析可知, 中国古代文化通过蒙古人西征这一平台传入欧洲应是客观存在的。蒙古人的西征, 将以前闭塞的中国与欧洲的通路逐渐打开, 各路皇命使者东西往来常见于史记的记载。除了文化使者, 更有诸多商贾及随从军队往来者如织。作为一个大规模东西文化交流的时代, 元王朝时期的东学西渐是主要趋向, 在这种大潮的冲击下, 捶丸的入西“水到渠成”。中国古代捶丸在随着文化交流而西传的过程中, 对当地已经存在的各种类似捶丸形式的“棒击球”活动产生了不同程度的影响。因此, 现在风靡全球的高尔夫球在早期的发展、演化过程中, 与中国古代捶丸有着密切的关系。

| [1] |

崔乐泉. 中国古代球戏演进与捶丸起源的考古学研究——兼具考古学资料的分析[J].

体育科学, 2016(7): 89-97 ( 0) 0)

|

| [2] |

佚名.

朴通事谚解[M]. 台湾: 联经出版事业公司, 1978: 1-50.

( 0) 0)

|

| [3] |

杨栋. 元曲研究失落的两部珍贵域外文献——对《朴通事谚解》与《老乞大谚解》的几点认识[J].

山东科技大学学报 (社会科学版), 2000(2): 74 ( 0) 0)

|

| [4] |

柴泽俊, 朱希元. 广胜寺水神庙壁画初探[J].

文物, 1981(5): 图版4 ( 0) 0)

|

| [5] |

崔乐泉.

中国古代体育文物图录[M]. 北京: 中华书局, 2000.

( 0) 0)

|

| [6] |

张天琚. 从出土捶丸谈古代四川的马球、步打球和捶丸运动[J].

收藏界, 2008(7): 101-103 ( 0) 0)

|

| [7] |

唐豪. 中国古代球类运动的国际影响[M]//国家体委运动技术委员会. 中国体育史参考资料 (第七、八辑). 北京: 人民体育出版社, 1959: 160

( 0) 0)

|

| [8] |

朝鲜王朝实录·太祖实录·卷一[M]. 朝鲜宣祖三十六年 (1652): 24-36

( 0) 0)

|

| [9] |

蔡艺. 捶丸在朝鲜半岛的传衍——朝鲜时代击棒考[J].

体育学刊, 2015(11): 119-121 ( 0) 0)

|

| [10] |

井上勝純. ゴルフ事始——その神秘な起源[J].

大塚藥報, 1998(3): 16-19 ( 0) 0)

|

| [11] |

崔乐泉.

中国体育史:第2卷[M]. 北京: 人民体育出版社, 2008: 384-388.

( 0) 0)

|

| [12] |

周世荣. 湖南省博物馆收藏的日本江户时代铜镜[J].

文物, 1995(5): 60-63 ( 0) 0)

|

| [13] |

大阪市立博物馆. 日本の古鏡——女裝美のブロデュ-サ-[M]. 日本大阪市立博物馆, 昭和60年 (1985): 1-7

( 0) 0)

|

| [14] |

薛寒秋, 薛翘. 中国古代高尔夫球的东传与捶丸图纹日本铜镜的发现[J].

南方文物, 2010(3): 109 ( 0) 0)

|

| [15] |

王小甫, 范恩实.

古代中外文化交流史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006: 217-218.

( 0) 0)

|

| [16] |

陈梦雷.

古今图书集成 (第487册, 博物汇编·艺术典·弄丸部汇考·丸经·叙)[M]. 北京: 中华书局影印, 1934: 30.

( 0) 0)

|

| [17] |

大谷武一. 體育大辭典[M]. 不昧堂, 1957: 411

( 0) 0)

|

| [18] |

桂焱. 中国古代捶丸与早期高尔夫球运动的比较研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2015: 23

( 0) 0)

|

2017, Vol. 41

2017, Vol. 41