当代社会,物质生活的日趋富裕将体育一步步推向大众生活的舞台中心,体育运动成为人们健康生活的普遍方式。基于此,笔者尝试从伦理切入,审视作为一种身体活动的体育如何成为健康生活的普遍方式的内生动力及伦理意义。

1 体育、身体、人之生命 1.1 伦理作为一种关系对体育的指涉性在大众认知中,体育与伦理无直接关联。形成这种认知错觉的重要因素源于伦理教育在国民教育中的缺乏。西语ethics意指气禀、品性和习惯、风俗:前者揭示人的内在精神如何借助天赋生成;后者指人的内在精神怎样通过行为释放而形成从个体达向群体的道德自律。然而,如上语义仅是“伦理”概念的功能意义,其本体意义需从汉语“伦理”概念的词源语义中发掘:“伦,辈也”(《说文》),其本义辈分。辈分源于血缘,血缘形成类聚(如物种以血缘区分),但血缘蕴含自然生育法则,辈分和类聚内生于存在天理(它被人表述为“物以类聚,人以群分”)。由血缘、辈分、类聚三者构成人伦,展示从动物走向人、从“物在形式”获得“人在形式”是自然地生成,自然地带来,其存在敞开必须遵循自然生育法则和存在天理。所以“伦”须循“理”(本义乃璞之纹路,《说文》解“理,治玉也”,意为遵璞自身纹路将其打造成美玉),而形成“伦理”。

综上,“伦理”本质上是一种精神实体,呈现的却是一种“关系”。作为一种关系,伦理落实在人的他者性存在维度上,呈现为一种体现利害权衡与取舍的人际关系(其内在规定是一种构建和维系社会的精神结构)。这种关系落实在人的自在维度上,就是身心关系,即人的身体、精神、心灵关系(其内在规定是人性主义的生命精神)。人的身体、精神、心灵三者所构成的是一种实存关系,它通过各种生存活动呈现。体育仅是人生存活动中的一种,其活动展开同样呈现身体、精神、心灵三维关系。然而,体育活动与其他活动有区别:其他活动中身体、精神、心灵三者能否协调存在不确定性;但一般而论,体育活动呈现对身体、精神、心灵协调共生的促进,所以体育作为一种有度的身体活动始终是伦理的,并且这种伦理内涵及精神是内生的,非外部注入。

1.2 体育是塑造人格、健全精神、发达思想、提升道德的根本方式体育的伦理蕴含构成其身体、精神、心灵协调共生的力量,这种协调共生力量的行为实现塑造人格、健全精神、健康生活。这是百余年前蔡元培所提出的“两个世界、五育并举”教育方针中,特别强调“军国民教育”的根本理由。

蔡元培关于军国民教育能够“塑造人格、健全精神”的思考是基于军国民主义的社会思潮。从教育史观,中国体育教育始于19世纪60年代的洋务运动:洋务派为训练新式陆军和海军而创办军事学堂以及工业学堂,按西方兵操内容设置了体操课。1894年甲午海战失败后,清政府借鉴日本自强经验,兴起军国民主义教育思潮。在这一社会背景下,1912年蔡元培任北洋政府首届国民教育总长,旋即组织召开了“全国临时国民教育会议”,在开幕式上蔡元培正式提出“两个世界、五育并举”的教育方针:“两个世界”指现象世界和实体世界;“五育”即军国民教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观教育、美感教育”,此“五者以公民道德为中坚,盖世界观及美育皆所以完成道德,而军国民教育及实利主义,则必以道德为根本”[1]54。蔡元培主张,教育的目的是通过如上“五育”使受教育者“养成健全的人格,发展共和精神。所谓健全人格内分四育,即体育、智育、德育、美育。这四育是一样重要的,不可放松一项”[1]268。在此基础上,蔡元培特别强调体育的功能,指出“夫完全人格,首在体育。体育最要之事为运动”[1]155,这是因为“健全的精神,宿于健全的身体”[1]303。

蔡元培的这一“体育首要论”观念,不仅源于其认同欧洲体育与精神的合生思想,更因近代科学为之提供了充分的依据:“今经科学发明人之智慧、学术,皆由人之脑质运动之力而出。故脑力胜,智力富。身体弱,则脑力衰。新教育所以注重体育运动,实基于此。”[2]体育运动不仅锻炼人的身体,更能发展人的潜能,使之达到内外兼修之境:“体育最要之事为运动,凡吾人身体与精神,均含一种潜势力,随外围之环境而发达,故欲发达至何地位,即能至何地位。”[3]46体育运动之所以能塑造人格,其根本前提是人的身体与精神之间原本存在一种潜在的势力关系,运动必然启动身体,身体的发动,必然带动精神,生成健全人格的内动力量。不仅如此,体育之所以被置于“四育”之首,是因为“凡道德以修己为本,而修己之道,又以体育为本。忠孝,人伦之大道也,非健康之本,无以行之”[3]172。德育以体育为先,没有健康,德行亦无以行之。这是因为身体活动始终具有修养道德的功能;不仅如此,“于国家也亦然……一切道德殆皆非羸弱之人所能实行者,苟欲实践道德宣力国家,以尽人生之天职,其必自体育始矣”[4]。“殊不知有健全之身体,始有健全之精神。若身体柔弱,则思想精神何由发达?”[3]46其根本理由是“体育者,循生理上自然发达之趋势,而以有规则之人工补助之,使不致有所偏倚”[1]88。“生徒之中,官能有钝锐之别,体力有强弱之差”,体育的本义在于“惟求以各以本身为标准,使不致过惰而不及其格,过激而转损其躯,此体育之本义也”[1]89。

体育之所以能成为塑造人格、健全精神、发达思想、践履道德的根本方式,根本在于人的身体宿有人格、精神、思想、道德,或曰身体本身蕴含人格、精神、思想、道德并蓄发人格、精神、思想、道德的精神现象,这其实早为古人所发现。古希腊人坚信“汗水是男子汉美德的台阶”的神谕,强调体育对人的健康影响的根本性,认为“使身体处于良好状态”是教育的基本目的。苏格拉底认为,人的“身体虚弱,会引起经常性的失忆,情绪低沉,脾气暴躁,甚至疯狂,以致理智的发展成为不可能”[5]。柏拉图阐述得更为深刻:“作为一种崇高精神的体育精神,进行体育运动即是进行一场教育,即人们从事身体锻炼,可以净化灵魂,获得道德上的提升,在本质上是接受教育。”[6]美国教育哲学家布鲁巴克在《教育问题史》[7]中总结欧洲绅士教育的“教育目的不再是通过记忆把大量的知识储存于头脑之中,而是训练和提高头脑的分析和组织能力。这种能力以后能够以同样的效力迁移到人类的任何知识领域。更重要的是,智力训练应该与身体训练相结合,并共同构成教育的目的。这在拉丁名言中得到了概括:健全的精神寓于健全的身体”。正如法国体育思想家顾拜旦在《体育颂》中指出的那样:“体育运动不仅锻炼一个人的体魄,它同心理学的关系和其他生理学一样,能够影响人的悟性、性格和良心,因而它是服务社会的道德改良剂。”[8]

1.3 体育的本义芝加哥大学心理学教授、脑科学专家贝洛克在《具身认知:身体如何影响思维和行为》[9]中提出“用身体来改变头脑”的主张,认为“身体对头脑有着巨大的影响。无论在学校学习,在工作中发挥创造力,还是在比赛场或舞台上取得成功,有无数的例子可以证明生理体验影响着我们的思考。现在我们知道头脑和身体之间的联系并不是单向的。你可以利用自己的身体、动作和环境改变你的想法以及你周围人的想法”。贝洛克构建起对身体的一种新的解释方式:人的身体本身具有如此的蓄发功能,也仅如蔡元培所说的那样只是一种“潜势力”,要使这种“潜伏”于身体之中的“势力”显发出来变成一种身体化的生活力量,则需要一种教化引导方式。自古希腊始,人们就将这种教化引导方式赋予体育,并认为只有体育才可担当如此重任,这不是人们对体育的特别偏好和兴趣所致,而是因为体育本身具有如此功能。结合贝洛克的观点和表达思路:身体改变头脑,需要通过运动实现。但贝洛克未发现身体对头脑的改变,前提是身体与头脑之间原本既存在必然的生理通道,也存在必然的精神通道。这一双重通道并非2个不同的“东西”,而是共同源于“体育”本身。欲理解这一点,需要从体育概念本身入手。

体育的英语形式sport约产生于14世纪末,其词源语义可追溯到荷马时代,“希腊训谕诗之父”赫西俄德关于“汗水是男子汉美德的台阶”[5]的领悟,表明体育对德性生活的重要性。《荷马史诗》记载的古希腊体育竞技项目、组织、比赛方法、技术与战术等资料显示,古希腊人进行“体育的目标在于促进人的身体匀称和健康,发展人的速度、力量和敏捷度”[5],所以才创造出“agon”“athletics”等语词表达体育本身的“竞争或对抗”语义,并且“athletics”还与“悲惨的”“艰苦的”等语义关联,更含有在艰苦的训练或比赛中因战胜对手或超越他人所呈现出的喜悦之情。这是因为“(在古希腊)gymnastics指身体的操练、锻炼与教育,gymnasium即学习这套主要跟军事战斗技能有关的健身术的场所,其设置的目的是训练重甲兵(hoplite)”[10]。因为体育成为战争的准备方式,柏拉图[11]曾对此做了最准确的表述:“最好的体育是什么?一种简单而灵活的体育训练,尤其是专门为了备战而进行的训练。”欲在战争中取胜,前提是军队必须使士兵保持旺盛的战斗力。为此,生活在古希腊城邦里的每个男性公民为战争需要进行艰苦的体能、心志、斗志和技能等方面的训练,通过这种训练将天赋于身体之中的那种“潜势力”开发为现实的生存(竞斗或制胜)力量:这就是古希腊体育何以既有“竞争或对抗”含义,更有“悲惨的”“艰苦的”等含义的原因;这也是古希腊的教育目的始终将体育和智力统一起来,并强调体育对智力开发的重要性的根本理由。

日本筑波大学阿部生雄博士在《运动概念史》中考证“sport”概念,发现“sport”源自拉丁语“disportare”,意为“放逐”“游戏”,与古希腊体育的“竞技”相反。Collins等[12]考证“sport”,则认为“sport”来源于拉丁文de(s)portare,意为“脱离原来的生活轨迹,放纵,忘形”,这应该是“sport”发展到中世纪的产物:“这一动词在13世纪的法国变形为desporter,意为去愉悦、娱乐、转移一个人的注意力。这个词在14世纪初的英格兰演变为disporter。例如,disporteress这个词在15世纪可被用来表示一个女性杂技演员。在16世纪, sporter与sporteer开始出现,也就是从那时起它们的简写化词形sport开始出现并最被接受。”

郭红卫[13]考证“体育”的英语形式sport约产生于14世纪末,并认为其“本义为‘乐’和‘取乐’,后逐渐具有多项和本义有一定内在关联性的引申义。在英国,从15世纪晚期直至20世纪,如果sport被用以指称特定形式的娱乐活动,这样的娱乐活动主要是运动、竞技,或是赛马、打猎等和动物有关的活动。由于社会历史条件的变化,sport在当代主要指赛马、运动、竞技等,这意味着sport是一个历史地变化着的称谓或概念,具有多变的历史风貌,不能和‘竞技运动’‘体育’相等同”。这实际上是通过立足于欧洲中世纪对sport的词源本义进行考评和历史学检索而得出sport“不能与‘竞技运动’‘体育’相等同”的结论,这种结论源于其考辩行为本身脱离了概念演变的历史语境和社会变革性,所以主观地斩断了考察对象的动态关联。历史地看,sport与“竞技运动”“体育”密切关联,这是因为:sport无论作为娱乐活动,还是竞技运动,或是与“德育”“智育”相对的“体育”[14],都必须且只能通过身体活动而展开,而身体活动的原动力是生命存在的生之本性。

综上,无论是荷马时代关于“汗水是男子汉美德的台阶”的神谕,还是古希腊城邦社会的“公社战士”,都突出了“体育”之“生”义,即为了使自己更好地生,为了在战场上能够“生还”,进行艰难的训练既是根本前提,也是必需的代价。更重要的是,对身体的训练可使人“更好地生”和能够“生还”的主体(或者说人本)前提是人的身体本身蕴含了“生”机和“生”的潜力。进入中世纪,体育之“乐”“取乐”等语义内涵被凸显出来,并被视为sport的本义,是因为时代的变迁使人的生活结束了“战争”状态而建立起一种安全存在的生活方式,所以,体育不再以服务于战争为首要任务,而是服务于自己的生活,使生活开心、快乐、幸福。郭红卫之所以考察中世纪“体育”得出“乐”“取乐”乃是sport本义的结论,是因为即使在荷马时代和古希腊社会,体育服务于战争的求“生”训练,哪怕异常“艰苦”甚至“悲惨”,也同样蕴含了“乐”。不仅艰苦的训练活动、训练过程可以产生“乐”,通过艰苦的体能、斗志、技能训练而取胜于战场,获得生还,则是更为根本的“乐”。所以,作为身体活动的体育,其本原性语义是“生”,其本质定义也是“生”。

正因为这一内在规定和本质定义,体育作为一种身体活动,绝不仅是身体活动,它在本质上是心志运动、精神运动、人格运动,更准确地讲是人的身心、精神、人格、自由意志的整体运动。这可从汉语“体育”概念的丰富词源本义中得到证明。在汉语中,“体育”的概念由“體”和“育”2个单音节词合成,其中,

对于“体育”的理解历来呈2种取向:一种将体育理解为“对身体的教育”;另一种将体育理解为“通过身体的教育”。Mechikoff等[17]认为,前一种观念偏重于身体维度,后一种观念偏重于心灵维度。这种感觉式判断当然正确,但并未触及何以如此区分的实质。客观审视,将体育定义为“对身体的教育”,自然地建构起身体之于体育的被动模式:相对体育言,身体是一种被动的肉体存在物,只有当特定的教化或训练投向它并发挥作用时,身体才发生改变,产生作用。在这种被动模式下,身体仅仅是身体,它与心灵、情感、精神、思想等之间无内在关联。历史地看,将体育定义为“对身体的教育”,其认知基础是古希腊柏拉图的存在世界观,即存在世界被形成的世界与本体的世界所“分有”,前者产生意见,后者生成理念。用这种“分有”的观念观照身体,它是有死亡的,但与身体相分离的灵魂是永存的,所以对于人而言,所谓死亡,只不过是身体的死亡, 是“灵魂和肉体的分离;处于死的状态就是肉体离开了灵魂而独自存在,灵魂离开了肉体而独自存在”[18]13。柏拉图关于身体与灵魂的分离观念发展至近代形成笛卡尔主义的身心二元论:灵魂或思想虽具有思维能力,却不具有物质的广延性。以此身心二元论为认知依据审视人的身体,它只有物质的广延性而无思维的能力[19]和精神需求,人的身体只是一个物质的肉体,只具有工具的功能。身体的工具性主要体现在两方面:一是成为“一部由灵魂令行禁止的机器而已”[20];二是成为生命必需的基础,或可表述为人成为了吃饭的经济学工具,而不是哲学和伦理学的中心[21]。

体育就是“对身体的教育”的观念,在揭示“体育有身体性”的同时,颠倒了身体与体育之间的本末关系。也正是这种本末关系的颠倒使人们对体育和身体的认知在原地逗留:“一般来说,熟知的东西不是真正知道了的东西,正因为它是熟知的。有一种最习以为常的自欺欺人的事情,就是在认识的时候先假定某种东西是已经熟知了的,因而就这样地不去管它了。这样的知识,不知道它是怎么来的,因而无论怎样说来说去,都不能离开原地而前进一步。”[22]从根本上讲,“体育有身体性”是因为身体本身。身体是“体育有身体性”的物质基础和存在前提。正是这一基础和前提,将体育定义为“通过身体的教育”成为可能。

体育是“通过身体的教育”的观念体现3个方面的革命性意义:①承认身体对体育的先在性。“身体对体育的先在性”观念在梅洛-庞蒂[23]那里获得了存在论的基础:“在我能对世界做出任何分析之前,世界已经存在。”这一存在论观念具体到体育,就是身体的存在先于体育,身体活动也先于体育活动,且体育活动仅是身体活动的一种形式。所以,“通过身体的教育”突出了“体育作为一种身体活动”的客观定位。②突出“身体”在体育中的主体性、能动性。因为将体育定义为“通过身体的教育”说明:体育存在的可能性、体育的价值和意义均来自于身体和身体活动,没有身体和身体活动,体育将不存在。③强调身体的规律性,即身体本身对体育的要求、规范,而不是相反:“通过身体的教育”是指体育作为一种教化或训练方式,不能随意,一定要以身体为本体,以身体自身的存在、生存、活动方式为准则。这就是对“体育作为一种身体活动”的根本理解。

2.2 体育作为一种身体活动的实践论本质“体育作为一种身体活动”表述了一种根本性的体育思想——“一切从身体出发”。体育就是一切从身体出发的身体活动。

(1) 从身体出发审视体育,其作为一种身体活动必须突出个体性,因为一切形式的身体活动都是具体的个体身体活动,都是具体的你、我、他的身体活动。个体始终以独特的“这一个”而存在,而身体总是以个体为基本单位,且身体总是个体的本体、坐标、载体。身体必然以个体方式存在并以个体方式敞开其存在,它总是不折不扣地彰显自身存在的个性。所以,体育作为一种身体活动始终是具有个性的。身体活动的个性化即呈现不同个体的身体活动的差异性、区别性:“我的身体和你的身体不同”,不仅形成我的身体活动与你的身体活动的不同,也影响对人和人之间的差异的认知视角及其方式的改变。人们将不再从意识、情感、精神、思想的角度比较人与人之间的差异,甚至不会从教养、观念、文化的角度测定或判断人与人之间的差异,因为人的根本性差异镌刻于身体:“我完完全全是身体,此外无有,灵魂不过是身体上的某物的称呼。身体是一大理智,是一多者,而只有一义。是一战斗与一和平,是一牧群与一牧者。兄弟啊,你的一点小理智,所谓‘心灵’者,也是你身体的一种工具,你的大理智中一个工具,玩具。……在你的思想与感情后面,有个强力的主人,一个不认识的智者——自我。他寄寓在你的身体中,他便是你的身体。”[24]

(2) 从身体出发考察以个体为存在方式的生命存在,原来身体与灵魂不可分离。在这种一体性存在中,灵魂依附于身体:只有有了身体,才有灵魂;只有当身体存在,灵魂才存在。自古希腊以来,理性主义将人定义为理性的动物[25]217,人的存在本体和生存本质被形而上学化,由此忽略了身体的根本性。这是因为在理性主义看来,“身体是动物性的东西,是人和动物共同分享的东西。人要摆脱自身的兽性,就必须以最大的可能性排斥自身的兽性基础:身体。人越是纯洁,越是作为一个精神信徒,就越是要摆脱欲望身体的宰制,就越要将身体的力量减至泯灭状态;人越要变得理性,越要充满目的和计划地实践,越要获得一种绝对精神和科学知识,就越要摆脱身体盲目而混乱的偶然性”[21]。身体短暂,灵魂不朽;身体贪欲,灵魂纯洁。身体始终处于低级的、错误的状态,是恶的象征,而灵魂一直处于高级、真实、正确的状态,是善的化身。所以柏拉图[18]17断言:“我们要接近知识只有一个办法, 我们除非万不得已,得尽量不和肉体交往,不沾染肉体的情欲,保持自身的纯洁。”然而,人的存在,首先是身体存在,并且最终还是身体存在,因为身体是生命的本体。人的灵魂、意识、情感、精神、思想、想望以至于具体到喜怒哀乐的情感等均源于身体,并通过身体活动得到建构或解构,弱化、消解或提升、强化。不仅如此,人的存在和生存均因身体和身体活动而使“一切有机生命发展的最遥远和最切近的过去靠了它又恢复了生机,变得有血有肉。一条没有边际、悄无声息的水流,似乎流经它、越过它,奔突而去,因为,身体乃是比陈旧的‘灵魂’更令人惊异的思想”[26]。

(3) 体育作为一种身体活动,需以身体本身为准则。这是因为:①体育的意识、观念须从身体中来;体育的方式、方法、善恶美丑须从身体活动中来。②对体育知识、理论等方面的探索与构建应从身体出发而回归身体,即应以身体为逻辑起点,并最终以身体自身的方式、法则、规律引导身体活动,促进身体活动回归身体之中。从知识论观,“所有知识都有其自身的根源”[27],这个“自身的根源”只是身体,哪怕是探索自然世界得来的科学知识,拷问存在世界形成的哲学思想和哲学知识,也以身体为存在本体。以此观体育的知识、理论、方式和方法,更是源发于身体本身。因为身体本身不只是一个血肉之躯,也不是意识或心灵的附属物。身体不仅是生命得以存在的本体,身体活动不仅是生命敞开其存在的根本方式,而且也成为“社会之构成过程中的多维中介”:“身体是某种兼具社会性与自然性的实体,既形塑社会,也被社会所形塑。”[28]身体形塑社会必须通过身体活动实现;身体被社会所形塑只能通过环境、教化、技术和消费对身体活动的影响实现。正是因为身体活动的这一双向敞开,使身体既成为社会形塑个体的中介,同时也成为人认识世界并影响世界的中介。

(4) 身体作为人的生命存在的本体,不仅关联起人的心灵、灵魂、意识、情感、精神、思想等,而且蕴含生命意志:“动物性是身体化的,即它是充溢着压倒性的冲动的身体,身体这个词指的是在所有冲动、驱力和激情中的宰制结构中的显著整体,这些冲动、驱力和激情都具有生命意志,因为动物性的生存仅是身体化的,它就是权力意志。”[25]218海德格尔所讲的权力意志是指生命的权力意志,但由于身体的本体性,生命的权力意志只能通过身体呈现,由此形成身体的权力意志,可简称为身体权力意志,它是生命权力意志的身体化呈现。

身体即权力意志,身体活动亦敞开并表征生命的权力意志,这表明身体与力量一体:“它不是力的表现形式、场所、媒介或战场,而就是力本身,是力和力的冲突本身,是竞技的力的关系本身。”[21]所以,“界定身体的正是这种支配力和被支配力之间的关系,每一种力的关系都构成一个身体——无论是化学的、生物的、社会的还是政治的身体。任何2种不平衡的力,只要形成关系,就构成一个身体”[29]。

3 身心共运活动的伦理意义在认知心理学的具身理论产生之前,身体理论是哲学的一部分,因为身体是哲学对存在的关注必然指向对人的存在的拷问所不能逾越的基本问题,这就是哲学关于存在的本体与存在的形成问题的困境,其总要落实到人的存在的身心问题上来。在古希腊,心灵问题被定义为灵魂问题,因而身心问题对古希腊人而言只是肉体与灵魂的问题:前者在感觉的直观中始终是变化、有限、有死;后者在想象的直观中始终是不变、永恒、不死。由此形成从毕达哥拉斯开始到柏拉图的身心二元论,发展到笛卡尔那里身心二元论获得了定型。在笛卡尔之后,由于哲学从本体论转向认识论,身心问题被悬置起来;但后来又在尼采那里“复活”,即尼采开启以人的权力意志为存在主题的哲学拷问,再次将身心问题凸显出来,并强调身体存在的绝对意义。海德格尔、福柯、梅洛-庞蒂等哲学家、思想家对身体的关注,自然形成一种认知推动,身心开始从二分走向融合,并最终催生出心理主义的具身认知理论。具身认知理论强调身心一体,但身心一体的内在规定和原动力机制是由身心形塑的生命的生之本性。生命的生之本性是不可逆的,这种不可逆性向内凝聚,生成自由意志;向外释放,生成伦理,产生节制。制约之于人总是要通过规训疏导,于是以伦理为导向形成道德、法律、教育。就教育论,不管我们意识到与否,所有的教育内容、方式、方法其实都内蕴伦理。以此观体育,虽然它是众多教育形式中的一种,且在大众看来还是很不重要的一种,但它的伦理指向性更为明确和突出,因为体育作为一种身体活动,是身心敞开运动,追求对生之本性的直接张扬。

3.1 身体活动与利害、真假、善恶、美丑的关联体育是从身体出发并直接回归于身体的教育,所以体育是“通过身体的教育”的观念首先是人的存在敞开的生存观念、生活观念,这一观念揭示了人的以下两方面事实。①身体的存在构成人生命的存在,身体的健康或疾病构成人生命的健康或疾病,身体的苦乐不过是人的生命的苦乐的感性呈现。②人始终以个体的和个性的方式谋求生存的活动,无法回避通过身体展开身体活动,所以人为了生存而敞开的一切都离不开身体,并必须以身体活动的方式实现或回避、担当或放弃。“身体在它的生死盛衰中带着对全部真理和错误的认同”[30]:身体总是无声地总揽起人的方方面面,且总是以自己的活动方式敞开其利、真、善、美的谋求取向,并在实际上主宰着物质、知识、道德和审美领域;正是由于这种主宰性努力,身体活动又往往不能避开害、假、恶、丑,使身体总是成为利害、真假、善恶、美丑冲突的存在体,由此使利害、真假、善恶、美丑并存于身体之中。这是身体的本来状况,也是身体活动的必然遭遇。

正是这种本来状况和必然遭遇才使福柯[31]认为不是意识而是身体始终处于生活和历史的紧迫关头:“身体是事件被铭写的表面(语言对事件进行追记,思想对事件进行解释),是自我被拆解的处所(自我具备一种物质整体性幻觉),是一个永远在风化瓦解的器具。”因为身体本质上是生育的,身体活动本身是生产性的。身体的生育功能通过身体活动展开为生产力,“身体具有一种强大的生产力,它生产了社会现实,生产了历史,身体的生产就是社会生产。正是因为身体的冲动性和生产性,他们才诉之于身体”[32]。身体的生产性通过身体活动建构起社会的秩序和奖赏机制;身体的冲动性通过身体活动形成社会秩序的解构,并由此建构起社会的惩罚机制。社会惩罚“最终涉及的总是身体,即身体及其力量、它们的可利用性和可驯服性、对它们的安排和征服”。正因如此,身体总是既卷入利益纷争的领域,又卷入政治生活的领域,“权力关系总是直接控制、干预它,给它打上标记,训练、折磨它,强迫它完成某些任务,表现某些仪式和发出某些信号”[33]。从驾车行驶到排队购物,从列队训练到大小集会,从神圣的祭祀到世俗的庆典仪式,从悠闲的林间散步到竞技场的搏击,从不经意的言谈到严肃的大会报告或学术讲座……身体总是在前,将自己置于紧要关头,使自己担当、振奋、张扬、痛苦和屈辱。

3.2 身体活动敞开伦理的自身动力一切从身体出发的身体活动,不仅总是与利害、真假、善恶、美丑相关联,更与人的心理、人格、幸福相关联。更确切地说,身体蕴含利害、真假、善恶、美丑,且身体以自身活动方式追求利或害、真或假、善或恶、美或丑的内外动力是人的心理意向和幸福渴望,它因为人格而得到整合,并通过人格而发挥引导身体活动的功能。

体育界广泛认同的一个观念是“运动改变性格”。运动之所以能够改变人的性格,是因为身体活动可以不同程度地激活身体的心理潜力,从而悄无声息地改变身体的人格结构和幸福取向。

从身体与心理的关系看,人来源于动物这一卑微的出身使日趋高贵起来的人类生发出美化自己出身的冲动和行动,这就是理性主义,它将身心二元化。理性主义的身心二元论通过丑化(短暂的、贪欲的、低级庸俗的、恶的)身体来美化(不朽的、纯洁的、高级的、真实的、善的)灵魂。一旦抛开这种以丑化身体为代价美化灵魂的虚构方式,身心一体的本原性结构和存在方式必然得到凸显。身体是生命的本体方式,心理是生命的本质状态。作为生命本体的身体,总是包涵生命的本质状态;生命的本质状态只能通过生命的本体方式即身体才可获得感性呈现和内化凝聚。

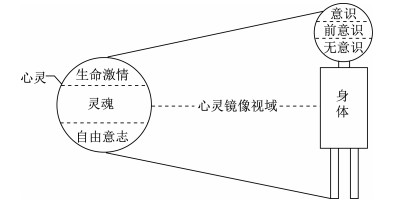

身体的本质蕴藏于身体之中,具体地看蕴藏于身体的内在构成机制“心理”之中。作为身体所包涵的心理,不仅是古代心灵学所讲的灵魂,也不仅是现代心理学所讲的精神,它包括了心灵和精神两方面内容。由此,身体、精神、心灵三者构成了人生命的完整形态(图 1)。

|

| 图 1 身心一体的本原性结构 Figure 1 The original structure of mind-body |

在人的身心一体的本原性结构中,使人的身体与心理一体化生成与敞开的生命实体是人的大脑。大脑是人生命的生物实体,也构成人生命的物理结构要素,但它首先构成身体的有机部分,而且是身体的决定性部分。不仅如此,大脑同时又是人生命的内在结构,更是人生命的精神实体。在人的身心一体的本原性结构中,首先是身体与大脑的一体化。身体与大脑一体化的本原性含义是大脑被天赋予生的功能,它不仅自发育、自生长,而且也培育身体,促进身体的发育和生长。例如,胎儿的身体在母体中的发育和生长是与大脑的发育和生长同步的,但这种发育和生长只是一个生物性质的物理过程。婴儿诞生于世,获得接天地之气的完整生命,大脑既伴随也促进身体发育和生长的过程,既是一个生物性质的物理过程,也是一个精神和心灵发育的过程。所以对人而言,身体、精神、心灵的成长与大脑发育同步,并构成一体化生长过程。

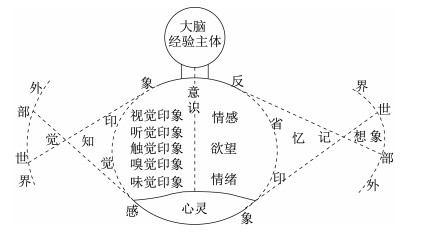

从功能角度观,身体、精神、心灵的一体化必须通过大脑实现,因为在人的完整生命存在结构中,大脑才是唯一的经验主体。作为经验主体的大脑肩负内外2个功能:①向外, 大脑一方面构成身体、精神、心灵与外部存在世界相联系的通道,发挥感知世界、摄取信息的功能,并将外部存在世界以及摄取、收集的信息向内在的精神世界和心灵世界传递;另一方面,它要将心灵的内容(自由意志、灵魂、生命激情)和无意识这一信息加工工场的内容以记忆的方式提取到意识的世界中,使之构成实践理性的内容而指导身体行动。②向内, 大脑肩负熔炼信息、整合知识、纯化情感、凝练认知和思想、建构品质和德性的责任。大脑对如上内外两方面工作的有序展开必须借助感知与记忆的互动循环,它的依据是心灵镜像(图 2)。

|

| 图 2 身脑一体化的功能结构 Figure 2 The functional structure of integration of body-brain |

心灵镜像是心灵通过精神外投引导身体行动的认知方式:“心灵通过心灵镜像所生成的这一内观能力和外观能力,使心灵本身获得了对身体和精神的原动力功能,即无论是身体行动还是精神创构运动,心灵始终是其原动力场;并且对每个人而言,在其此在化的生存敞开进程中,无论是身体行动还是精神创构运动,都必须以心灵为最终视域。”[34]4对于身心一体化的生命而言:心灵内聚构成心灵的本质内容,并生发出永恒流泄的心灵激情;心灵外投生成心灵镜像视域,并为生生不息的精神开疆拓土[34]5。

身体、精神、心灵一体化构成生命本身。在生命中,心灵蕴藏并运行于身体之中,精神却寓于大脑之中。内生于大脑的精神,由意识、前意识和无意识构成:精神的显性状态是意识,意识构成理智、理性的寓所,主导身体活动及其涉及的所有生存事务;前意识是人的身体活动吸收的信息内容向无意识领域输送的唯一通道,也是无意识内容向意识领域进发的“稽查站”;人的精神沉潜的深部状态是无意识,无意识是人的生命情绪和生物本能的寓所,是身体活动吸纳的所有信息的最终“收容所”和“熔炼场”,同时也是心灵与意识互动生成的现实通道,更是心灵作用于身体活动的内在方式。

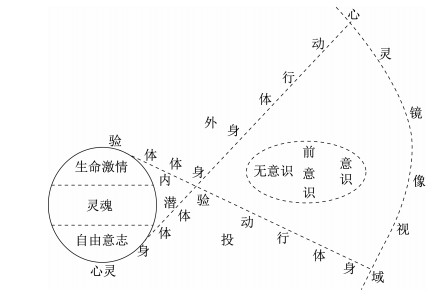

精神内生于大脑,但更内生于心灵, 且心灵通过精神而对大脑化的身体发挥功能。心灵除了灵魂更有自由意志和生命激情:自由意志是心灵的“底座”、原动力机制,灵魂是心灵的殿堂,生命激情是心灵的滋养源泉。以心灵为“底座”和原动力场的精神,包含了主导理智的意识、主导情感的前意识和主导情绪的无意识激情(图 3)。

|

| 图 3 身体、精神、心灵的共生活动方式 Figure 3 The way of symbiosis of physical, mental and spiritual activities |

图 3所示人的身体活动绝不仅是身体的活动,因为仅靠身体不能活动。唯有当身体与大脑一体,身体、心灵、精神一体时,才有身体活动。从人的生命存在本身言,身体、精神、心灵原本一体。正是这种本原意义的一体诉求,使身体活动不是人的肉体活动,而是人的身体、精神、心灵的一体运动。身体、精神、心灵一体运动在生物学意义上基于感官,在人学意义上基于经验。感官和经验并不截然两分,而是互动生成才可发挥功能。感官和经验在互动生成及其功能发挥上,你中有我,我中有你。所以,感官和经验的共生和共运激活身体、精神、心灵一体运动。身体、精神、心灵的一体运动可表述为身体(内化)体验和身体(外化)行动的共运。

3.3 体育作为身体活动实现自身的伦理诉求一切从身体出发的身体活动统摄人的存在向生存领域敞开的全部现实与想望,包括人格健全和心理幸福的伦理诉求。

身体活动与人格是互动生成的关系。要理解这种互动生成关系,首先须理解何为人格。关于人格有许多解释,英国人格心理学家柯克在《人格的层次》[35]中讲得最到位:“人格就是一个人怎样看待他人或他自己。”人格不过是人看待自己和他人的根本方式,并通过这一看待方式,给自己和他人留下独立存在的恒存空间和方式。从发生学讲,人格的原初形态是天赋的,这就是“人是生而自由的”:对天赋人自由的存在敞开状态,通常称之为“无往不在枷锁之中”的“自由”,哪怕是“自以为是其他一切的主人的人,反而比其他一切更是奴隶”[36]。天赋人自由的内化感知或体验状态就是人既看待自己又看待他人的“人格”:人看待自己是意识并捍卫这一天赋的独立存在空间和独立存在方式;人看待他人是意识并尊重他人的独立存在空间和独立存在方式。所以,人拥有人格:首先指自我尊重,这种自我尊重构成人的自我尊严,即只有通过自我尊重,才可实现自己的存在尊严;其次指尊重别人,这种尊重是给予别人尊严或维护别人的存在尊严。通过自我尊重和尊重别人的双重方式,人的存在获得了“格”。所谓“格”,就是方正、有明确边界规定的空间,因而,“人格”即是保持天赋独立存在的空间和方式。这种方式所蕴含的根本伦理诉求是自由和平等,它通过尊重和尊严的双重方式而感性呈现。

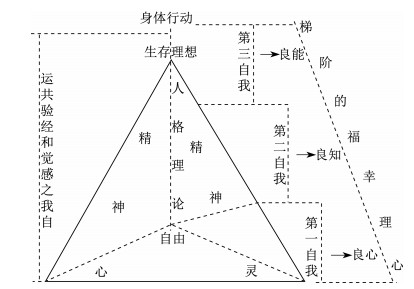

身体活动与人格的互动生成,首先是发生学意义的,即天赋人格是通过天赋人以身体的展开实现的。从发生学言,身体塑造了人格的本原形象。人的诞生标志生命的存在;生命敞开存在的过程就是生存,但生命敞开存在必须通过身体;生命敞开存在的生存过程只能是身体活动。从生存论言,身体活动再造人格形象,这是“体育健全人格”的解释依据。然而这只是一方面,另一方面,为身体所原创和再造的人格,又对身体活动发挥着既定方向的牵引功能。这是因为“人是生而自由的,却无往不在枷锁之中”[36]的命运,使天赋的人格必须以心灵为土壤,以自由为原动力,以自我强健、平等存在、尊严生存为理想,以良心、良知、良能为校准器,以感觉和经验为共运方式激发身体,更新并纯化身体活动(图 4)。

|

| 图 4 身体活动再造人格的幸福阶梯 Figure 4 The happiness ladder of personality rebuilt by physical activity 注:引自《生境伦理的心理学原理》[34]262并略有改动。 |

由图 4可知,身体活动不仅与人格互动生成,而且与心理幸福互动生成[37]。从根本言,身体所塑造的人格敞开天赋的自然伦理。身体活动再造的人格表彰后天的人文伦理。身体活动再造人格的直接动力是自由,其心灵原动力是自由意志、灵魂、生命激情的共运:身体活动通过自我的直观感觉和经验的共生共运而启动良心、良知并达于良能,实现心理幸福。这种会通自由、人格、理想和良心、良知、良能的心理幸福表现在身体活动过程中,更表现在身体活动敞开的生活状态进程中,如身体活动时脚步轻盈、身体舒张、情绪松驰,或身体活动本身消除疲劳、愉悦精神,使人心理快乐、生活态度积极、工作更有热情,或更珍重生命、珍视健康,更加关心或尊重他人,等等。

对日常生活而言,生活幸福的源泉是心理幸福,心理幸福的源泉是身体活动。体育作为一种身体活动的伦理意义就体现于此。并且,体育作为一种身体活动的伦理意义就是人的日常生活的意义,它蕴含本原性的自然伦理智慧和智化、力化的人文伦理情愫。

4 结束语人的生命敞开存在的感性形态是身体活动。身体活动是其身体、精神、心灵的共运,但内动力却是蕴含于身体之中的生命的生之本性,它构成各种形态的身心运动的伦理源泉。以此为出发点考察体育这一身体活动的伦理意义,意在揭示体育伦理不是“体育+伦理”的拼凑,更不是伦理对体育的外在性强加,而是体育的内生,或曰体育作为身体活动之身体的内生。发现并继续深入地探讨承载生命运动的身体的生之本性这一内生原理及自我敞开的共生机制,既可为体育伦理学的建构奠定坚实的基础,更可向内反观性审察而开辟体育心理学新路,向上追问可建构真正意义的体育哲学,向下实践可探索体育教学和体育竞技的人文主义方法论。

| [1] |

高平叔.

蔡元培教育论集[M]. 长沙: 湖南教育出版社, 1987.

(  0) 0)

|

| [2] |

金汕.

当代北京体育史话[M]. 北京: 当代中国出版社, 2008: 32.

(  0) 0)

|

| [3] |

高平叔.

蔡元培全集:第3卷[M]. 北京: 中华书局, 1984.

(  0) 0)

|

| [4] |

郝勤.

体育史[M]. 北京: 人民体育出版社, 2006: 314-315.

(  0) 0)

|

| [5] |

弗里曼.

希腊的学校[M]. 济南: 山东教育出版社, 2017: 95-96.

(  0) 0)

|

| [6] |

谭华.

体育史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2009: 102.

(  0) 0)

|

| [7] |

布鲁巴克.教育问题史[M].单中惠, 王强, 译.济南: 山东教育出版社, 2012: 15

(  0) 0)

|

| [8] |

杨叶红. 对奥林匹克精神内涵的再解读[J].

搏击·武术科学, 2010(10): 86-88 (  0) 0)

|

| [9] |

贝洛克.具身认知: 身体如何影响思维和行为[M].李盼, 译.北京: 机械工业出版社, 2019: 176-177

(  0) 0)

|

| [10] |

汤志杰. 体育与运动之间:从迥异于西方"国家/市民社会"二分传统的发展轨迹谈运动在台湾的现况[J].

思与言:人文与社会科学杂志, 2009, 47(1): 1-126 (  0) 0)

|

| [11] |

柏拉图.柏拉图全集[M].王晓朝, 译.北京: 人民出版社, 2003: 372

(  0) 0)

|

| [12] |

COLLINS T, MARTIN J, VAMPLEW W.Encyclopedia of traditional British rural sports[M].London: Routledge, 2005: 6-7

(  0) 0)

|

| [13] |

郭红卫. Sport考论[J].

体育科学, 2009(5): 95 (  0) 0)

|

| [14] |

陈莉.

大学体育与健康[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2014: 2.

(  0) 0)

|

| [15] |

梁诚. 体育本质的生存论与发生学阐释[J].

体育科学, 2018(1): 75 DOI:10.3969/j.issn.1004-3624.2018.01.015 (  0) 0)

|

| [16] |

马如森.

殷墟甲骨文实用字典[M]. 上海: 上海大学出版社, 2008: 327.

(  0) 0)

|

| [17] |

MECHIKOFF R A, ESTES G.

A history and philosophy of sport and physical education:From ancient civilization to the modern world[M]. New York: McGraw-Hill, 2002: 45-46.

(  0) 0)

|

| [18] |

柏拉图.斐多[M].杨绛, 译.沈阳: 辽宁人民出版社, 2000

(  0) 0)

|

| [19] |

STRATHERN A.

Body thought[M]. Michigan: University of Michigan Press, 1996: 4.

(  0) 0)

|

| [20] |

BRYAN T. The body & society[M].London: SAGE, 1996: 9

(  0) 0)

|

| [21] |

汪民安, 陈永国. 身体转向[J].

外国文学, 2004(1): 36-44 DOI:10.3969/j.issn.1002-5529.2004.01.008 (  0) 0)

|

| [22] |

黑格尔.精神现象学: 上卷[M].贺麟, 王玖兴, 译.北京: 商务印书馆, 1997: 20

(  0) 0)

|

| [23] |

梅洛-庞蒂.知觉现象学[M].姜志辉, 译.北京: 商务印书馆, 2005: 2-4

(  0) 0)

|

| [24] |

尼采.苏鲁支语录[M].徐梵澄, 译.北京: 商务印书馆, 1997: 27-28

(  0) 0)

|

| [25] |

HEIDEGGER M.Nietzsche: Vol.3& 4[M].San Francisco: Harper One, 1991

(  0) 0)

|

| [26] |

尼采.权力意志[M].张念东, 译.北京: 中央编译出版社, 2000: 37-38

(  0) 0)

|

| [27] |

郁振华. 身体的认识论地位:论波兰尼默会知识论的身体性维度[J].

复旦学报(社会科学版), 2007(6): 72-80 DOI:10.3969/j.issn.0257-0289.2007.06.009 (  0) 0)

|

| [28] |

希林.

文化、技术与社会中的身体[M]. 北京: 北京大学出版社, 2011: 78.

(  0) 0)

|

| [29] |

德勒兹.尼采与哲学[M].周颖, 刘玉宇, 译.北京: 社会科学文献出版社, 2001: 59

(  0) 0)

|

| [30] |

杜小真.

福柯集[M]. 上海: 上海远东出版社, 1998: 152.

(  0) 0)

|

| [31] |

FOUCAULT M.

Language, counter-memory, practice[M]. Ithaca: Cornell University Press, 1980: 148.

(  0) 0)

|

| [32] |

汪民安.

身体、空间与后现代性[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2015: 20.

(  0) 0)

|

| [33] |

福柯.规训与惩罚[M].刘北成, 译.北京: 三联书店, 1999: 27

(  0) 0)

|

| [34] |

唐代兴.生境伦理的心理学原理[M].上海: 三联书店, 2013

(  0) 0)

|

| [35] |

柯克.人格的层次[M].李维, 译.杭州: 浙江人民出版社, 1988: 138

(  0) 0)

|

| [36] |

卢梭.社会契约论[M].何兆武, 译.北京: 商务印书馆, 2003: 4

(  0) 0)

|

| [37] |

BANDURA A. Self-efficacy mechanism in human agency[J].

Amercian Psychologist, 1982, 37(2): 122-147 DOI:10.1037/0003-066X.37.2.122 (  0) 0)

|

2020, Vol. 44

2020, Vol. 44