2. 江苏科技大学 公共教育学院,江苏 张家港 215600;

3. 苏州大学 体育学院,江苏 苏州 215021;

4. 苏州市体育局 体育专业运动队管理中心,江苏 苏州 215000;

5. 巢湖学院 体育学院,安徽 巢湖 238000

2. School of Public Education, Jiangsu University of Science and Technology, Zhangjiagang 215600, Jiangsu, China;

3. School of Physical Education, Suzhou University, Suzhou 215021, Jiangsu, China;

4. Sport Management Center, Suzhou Sports Bureau, Suzhou 215000, Jiangsu, China;

5. School of Physical Education, Chaohu University, Chaohu 238000, Anhui, China

“轮转冰”指吸收成绩突出的优秀青少年速度轮滑运动员, 转项从事速度滑冰[1]。目的在于通过技战术的合理转化, 有效调动南方各省雄厚的轮滑人口资源, 进一步打通群众体育与冬奥项目后备人才的培养渠道, 激发青少年参与轮滑运动的热情, 实现轮滑与滑冰的人才共享, 为速度滑冰发掘和培养更多后备人才。作为新兴事物, “轮转冰”速滑队伍有着自身的发展优势, 但也存在不少问题。我国关于冬、夏竞技运动中进行“跨界选材、转项训练”缺乏成熟且成体系的可借鉴经验, 这将给“轮转冰”速滑队伍的发展带来一定的困难。基于此, 本文以江苏省“轮转冰”速滑队伍为研究对象, 对当前“轮转冰”速滑队伍发展过程中存在的现实问题进行分析、归纳, 并基于当前我国冰雪运动快速发展的历史机遇, 提出针对性的应对策略, 为其可持续发展提供参考。

1 “轮转冰”速滑队伍的发展历程与成就 1.1 发展历程“轮转冰”速滑队的前身是成立于2003年的江苏省轮滑队, 也是全国第1支非奥“省队市管”项目运动队。经过十几年的发展, 江苏省轮滑队成为我国速度轮滑的领军队伍, 几乎包揽了国内速度轮滑运动各项目、各年龄段的所有冠军, 并培养了一批国际顶尖速度轮滑运动员, 其中郭丹与张弛分别获得轮滑世锦赛成年女子和青年男子冠军。由于很多欧美速度轮滑运动员几乎常年从事速度轮滑和速度滑冰训练, 且众多“双料”(速度轮滑和速度滑冰)世界冠军运动员一直保持冰、陆2项运动一起训练的方式。因此, 在江苏省轮滑队具备较高竞技水平的基础上, 借鉴欧美国家诸多成功案例, 国家体育总局于2015年5月明确将江苏省轮滑队作为落实冰雪运动“南展西扩”战略、实施“轮转冰”计划的试点。2016年6月由江苏省体育局、苏州市体育局和苏州大学联办共建“省队市办”的江苏省速滑队正式成立, 这是全国首支速度滑冰和速度轮滑“两栖运动队”。

1.2 取得的成就由于速度轮滑与速度滑冰项目的内在规律和诸多训练方法相一致, 加之江苏省速度轮滑运动员本身就具备世界级水平, 因此自“轮转冰”计划实施以来, 江苏省速滑队开始参加2015—2016、2016—2017、2017—2018赛季的国内外速度滑冰比赛, 并在成年组、青年组以及少年组均取得了较为瞩目的成绩。其中, 我国第1位世界轮滑冠军郭丹作为我国“轮转冰”第1人, 在从事速度滑冰训练仅6个月就取得了较为瞩目的成绩, 不但在国内获得多项冠军, 而且还参加日本札幌亚洲冬运会, 由此也成为我国第1位既参加夏季亚运会又参加冬季亚运会的运动员, 并在女子集体出发项目获得第5名以及5 000 m速度滑冰比赛第6名的佳绩。另外, 郭丹在2017—2018赛季速度滑冰世界杯集体出发项目中获得银牌, 并由此获得直通2018年平昌冬奥会的参赛资格, 在冬奥会上取得集体出发第10名的佳绩。同时, 青年运动员李思衫在国际赛场也取得惊人成绩, 以3个冠军总积分排名第1的成绩获得速度滑冰青年世界杯总决赛女子集体出发的总冠军。

当前, 国家体育总局冬季运动管理中心对于“轮转冰”的实施给予了高度支持, 目前共有4名运动员入选速度滑冰国家集训队, 其中1名运动员成功参加了刚刚结束的平昌冬奥会, 并取得了较为出色的成绩。然而, 在看到成绩的同时, 也不难发现, 目前“轮转冰”速滑队伍也和我国其他冰上项目一样呈现“阴盛阳衰”的局面。就国内赛事而言, 存在冲金点太少、项目局限性太大的不足, 且队伍整体竞技实力与东北、新疆等相比相距甚远; 就国际赛场而言, 仅有2名运动员具备参加国际比赛的能力。这表明目前处于建队初级阶段的“轮转冰”速滑队伍在梯队建设、训练理念、训练方式和方法上, 仍存在诸多困难。

2 “轮转冰”速滑队伍发展的历史机遇 2.1 北京冬奥会为“轮转冰”速滑队伍的发展创造了契机习近平总书记在申办北京冬奥会时指出:“2022年冬奥会如果来到中国, 不仅将激发中国13亿人民对奥林匹克冬季项目的热情, 也将推动历史悠久的中华文明同世界各国文明交流互鉴”[2]。自北京冬奥会成功申办以来, 在社会各界的共同努力下, 当前我国冬季运动发展势头迅猛。同时, 也应清醒地认识到当前我国冬季体育项目人才少、基础差、底子薄的现状。借冬奥申办成功之际, 为了解决我国冬季项目的短板, 国家体育总局联合相关部门通过充分调研, 提出“举国发力、恶补短板”的新理念, 采取跨项、跨界选材的新思路。通过进一步深化对相关竞技体育项目规律的认识和把握, 制定完善的跨项跨界选材工作方案, 更新发展观念, 打破传统限制, 拓宽选材渠道, 充分利用各省、市天然资源和地域优势, 丰富冬季项目后备人才梯队建设。利用夏季项目的人才基础, 通过科学选材, 提高运动员的成才率, 缩短冬季项目运动员的培养周期, 进而弥补我国冬季运动人才储备的短板, 实现冬季竞技体育项目跨越式发展。作为南方省、市首支跨项选材、转项训练的“轮转冰”速滑队伍, 在北京冬奥会成功申办的影响下, 在国家体育总局备战北京冬奥会提出跨项、跨界选材工作思路的推动下, 江苏省“轮转冰”速滑队伍的发展迎来了重要契机。

2.2 相关文件为“轮转冰”速滑队伍的发展提供政策机遇当前我国正处于备战北京冬奥会的关键时期。北京冬奥会并不是我国冰雪运动发展的目标和终点, 而是我国冰雪运动可持续发展的助推器和新起点。应以备战北京冬奥会为契机, 实现冬季项目群众性健身活动普及与冬季竞技体育水平提升的双丰收。为此, 《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中着重强调要“以冰雪运动等特色项目为突破口, 促进健身休闲项目的普及和提高, 促进冰雪运动繁荣发展, 形成新的体育消费热点”[3]; 《体育发展“十三五”规划》也特别强调“推进冰雪运动‘南展西扩’战略, 鼓励有条件的南方和西部省市积极开展冰雪运动”[4]; 尤其是国家体育总局联合多部门于2016年11月连续出台有关冰雪运动的3份文件, 为我国冰雪运动的发展提出了明确的目标和任务, 起到了重要的指导与引领作用, 更为我国冰雪运动的全面开展以及冬季体育竞技水平的提升起到了重要的助推和保障作用。在此基础上, 《青少年体育十三五规划》在完善青少年训练竞赛体系方面, 明确强调要落实奥运战略, 对冬季项目进行重点投入, 力争实现突破[5]。《群众冬季运动推广普及计划(2016—2020)》强调要实施青少年“轮(滑)转(滑)冰”计划, 把非冬季普及与宣传活动和冰雪季节体验活动相结合[6]。《江苏体育发展“十三五”规划》中强调要转变竞技体育发展方式, 优化运动队项目结构布局, 切实做好轮滑转速度滑冰工作, 组建江苏省速滑队[7], 这为速度滑冰后备人才培养以及速度滑冰运动可持续发展提供了强大的政策支持。

2.3 冰、轮项目的本质特征和制胜因素为“轮转冰”速滑队伍奠定成才基础从训练学视角看, 速度轮滑和速度滑冰同属体能主导类周期竞速类项目, 体能和技能是项目训练的重点, 是提高运动员竞技能力和成绩的主要突破点[8]。从体能层面看, 2个项目在相同比赛距离中的供能系统一致, 且都以有氧为基础; 绝对速度和速度耐力、速度耐力和有氧能力均是2个项目的主要制胜因素。从技能层面看, 速度轮滑和速度滑冰2个项目的运动技术结构外形、发力顺序、动作节奏规律基本一致, 且做功原理相同[9]。因此, 在训练方式方法上2个项目的体能训练和技术训练方法均可相互借鉴。然而, 由于比赛场地、器材的不同, 造成了2个项目在技术和专项能力上也有所差异。速度轮滑和速度滑冰在直线滑行和弯道滑行阶段的蹬冰角度、力度以及克服阻力等方面都有较大差异。

速度滑冰项目对运动员速度保持能力以及滑行节奏等专项能力有着很高的要求。目前我国速度滑冰项目尤其是长距离项目运动员后程降速明显, 有氧耐力能力明显偏弱(专项速度耐力和有氧能力是中长距离速度轮滑和速度滑冰的主要制胜因素)。由于速度轮滑项目要更多地克服场地摩擦力, 则需要运动员拥有更强的力量素质。同时, 速度轮滑项目比赛的距离更长, 则要求运动员具备更好的有氧能力和专项速度耐力, 因此可以很好地弥补速度滑冰运动员在有氧耐力、力量、速度耐力等专项能力较差的薄弱环节, 在很大程度上改善了运动员体能状况, 从而保证技术的稳定性和有效性, 进而提升运动员整体竞技能力。

集体出发是冬奥会速度滑冰新增项目, 比赛场地无跑道的区分, 参赛运动员多达16人/组, 且运动员之间有更频繁的身体接触, 与个人赛比赛场景完全不同, 这对运动员在赛中心理抗压能力以及战术运用提出了极高的要求。然而, 速度轮滑比赛除了个人计时赛以外均是集体出发, 因此, 速度轮滑运动员在转项速度滑冰集体出发项目后, 无论是对比赛场景的适应能力还是战术意识和战术运用能力, 都有得天独厚的优势, 有利于其获得更好的成绩。由此可见, 无论是从专项能力、制胜因素, 还是体能、技能、战术等竞技能力方面, 速度轮滑都极大地提升了“轮转冰”运动员的成才率, 为“轮转冰”速滑队伍的发展带来了更多的成才机遇。

3 当前“轮转冰”速滑队伍面临的现实困境 3.1 管理工作欠完善 3.1.1 缺乏针对性政策支持虽然当前我国冰雪运动发展的政策红利为“轮转冰”的发展提供了良好的机遇, 但这多为宏观层面政策。国家和地方已有的政策法规(目前仅有《青少年体育十三五规划》和《江苏体育发展“十三五”规划》)也仅是从宏观层面提出做好“轮转冰”组队和训练工作, 缺乏可操作性。由于国内没有可供借鉴的有关“冰轮兼项”训练的经验, 缺乏具有“轮转冰”经验的资深学者和教练员, 致使关于“轮转冰”队伍建设和发展等直接相关的政策法规迟迟难以制定。因此, 具体有关“轮转冰”队伍发展的组织管理办法等法律、法规则无从谈起, 无法形成完善的政策法规体系, 无法指引、推动和保障“轮转冰”计划可持续发展, 这在很大程度上阻碍了以“轮转冰”计划为突破的冰雪运动“南展西扩”战略的实施。

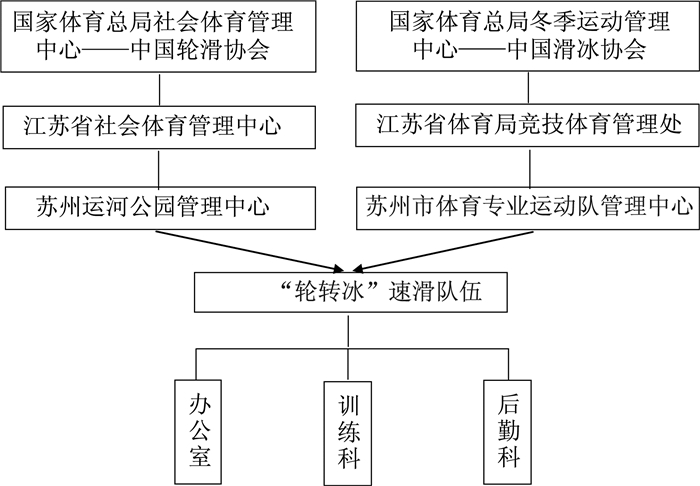

3.1.2 组织管理工作不到位高效、规范的组织管理工作是实现竞技体育项目竞争力不断提高的重要保障。目前“轮转冰”速滑队伍的组织管理工作是由2条管理路径共同负责(图 1), 速度轮滑和速度滑冰的选材、训练、竞赛、教练员培训等工作分别由以中国轮滑协会和中国滑冰协会为核心的2条管理路径承担。从主要职能看, 2条管理路径中1条以社会体育为主, 1条以竞技体育为主, 在工作思路、管理方式等方面有着极大的不同。此种管理模式势必在政策制定与执行、发展规划与落实等诸多方面存在着严重裂痕, 缺乏有效联动, 无法形成合力。同时2条管理路径均缺乏关于两栖运动队伍的管理经验, 加之相互之间沟通、协调程度不够, 并且2个协会所组织的赛事不同, 这在很大程度上给从事“冰轮两栖”训练、竞赛的“轮转冰”速滑队伍备战不同类型的比赛带来一定的困扰。例如, 轮滑赛事4月初开始, 但是速度滑冰赛季3月底才结束, 因此, “轮转冰”速滑队要立刻进入由“冰”到“轮”的转换, 缺乏必要的调整和适应; 由“轮”到“冰”亦如此。队伍始终处于竞赛期, 缺乏针对不同类型赛事的准备期和调整期, 不利于队伍整体竞技水平的提升与发展。

|

图 1 江苏省"轮转冰"速滑队伍管理机构 Figure 1 The management organization of the "speed roller skating turning to speed ice skating" team of Jiangsu |

为保障“轮转冰”速滑队伍的快速发展, 以苏州市体育专业运动队管理中心为主, 联合苏州运河公园管理中心成立“轮转冰”速滑队伍专职管理部门(办公室、训练科和后勤科)。其中, 苏州运河公园管理中心主要负责提供场地和后勤服务, 苏州市体育专业运动队管理中心负责队伍发展、选材、训练、参赛等工作。进一步调查了解到, 虽然苏州市对于这一“省队市办”队伍的管理模式分工明确, 然而每个科室管理工作人员配置十分有限, 且都不具备从事轮滑和滑冰运动、工作的经历。另外, 目前江苏省男子排球、男子手球、跆拳道、田径以及“轮转冰”速滑5个项目均由苏州市体育专业运动队管理中心负责管理, 工作人员紧缺, 缺乏具体且有针对性的业务考核和激励措施, 严重影响对“轮转冰”速滑队伍的管理、监督和服务工作。

分析上述问题不难发现, 目前“轮转冰”速滑队伍这一条块关系的管理结构, 无论是管理思路、管理方式还是人员配置、职责分工等方面均难以体现科学性、规范性、有序性和有效性。这既有组织结构构成的内生缺陷, 也有不同部门之间职责、事权不清等, 导致“轮转冰”管理工作协调不畅、联动受限, 不利于队伍系统、快速发展。

3.1.3 发展定位不清晰“轮转冰”速滑队是我国首支速度滑冰和速度轮滑“两栖运动队”。从概念上看, “轮转冰”主要是轮滑运动员转项发展速度滑冰, “冰轮两栖”训练是指根据气候条件将运动员年度训练分为速度轮滑训练和速度滑冰训练2个训练周期, 运动员同时保持速度轮滑与速度滑冰训练和参赛的模式, 这首先就存在分歧。另外, 通过实地调查发现, 目前“轮转冰”速滑队仅有约30%的运动员进行“冰轮两栖”训练, 个别成绩优异的运动员已完全转项训练速度滑冰。基于上述情况, 目前“轮转冰”速滑队整体发展思路模糊——是整个队伍不分年龄与运动成绩全部进行“冰轮两栖”训练的队伍, 还是重点发展速度滑冰队伍?由于缺少有经验且专业的管理者、训练学专家和教练员的共同探讨, 造成队伍在训练规划、发展定位等诸多方面思路不清晰, 不利于队伍可持续发展。

3.2 队伍结构欠合理 3.2.1 运动员队伍供需失衡体育后备人才是保证竞技体育可持续发展的重要条件, 多渠道的人才来源和构成模式可大大提高选材的标准及选材的成功率, 有利于维持我国竞技体育的可持续发展[10]。截至2017年10月, 江苏省“轮转冰”速滑队注册运动员共35名, 其中男运动员25名, 女运动员10名, 每名运动员所从事的速度轮滑项目都具备全国前3名的水平, 超过70%的运动员获得过全国速度轮滑锦标赛单项冠军(表 1)。作为国内南方省市实行“轮转冰”培养速度滑冰后备人才的首个试点队伍, 目前无论是队伍的整体规模、男女运动员比例, 还是各运动员梯队建设等都不合理, 既不利于通过冰雪运动“南展西扩”战略提高速度滑冰后备人才储备, 也会大大影响“轮转冰”的成功率。通过访谈了解到, 目前由于“轮转冰”的试点, 且该队伍速度轮滑竞技实力多年位居国内第一, 与过去相比, 招收运动员的情况明显改善, 全国许多各年龄段速度轮滑水平较高的青少年主动愿意前来试训并渴望留队。究其因:一方面队伍转型后运动员在冬季管理中心注册, 属于奥运项目的运动员; 另一方面队伍与苏州大学联办, 一旦入队且获得较好的成绩今后可以解决上大学问题, 且苏州大学知名度较高, 得到运动员和家长的一致认可。然而, 由于目前有关“轮转冰”的宣传与推广工作力度有限, “轮转冰”速滑队伍在社会上的被关注度仍旧较低, 因此, 政府有关部门应重视“轮转冰”的宣传工作。

| 表 1 “轮转冰”速滑队运动员基本情况 Table 1 The basic information of the"speed roller skating turning to speed ice skating" team |

另外, 通过实地考察发现, 可能是由于速度滑冰场馆的问题, 并不是所有的运动员都从事“冰轮两栖”训练, 且运动员一旦转项发展速度滑冰后, 几乎不进行速度轮滑训练, 仅偶尔参加较为重要的速度轮滑赛事(如全国速度轮滑锦标赛), 这与建队的初衷不相吻合, 应引起有关部门的高度重视。

3.2.2 教练员团队训练科学化程度欠缺(1) 教练员数量不足。运动员人数众多, 仅有2名教练员负责不同距离的速度轮滑、冰轮两栖、速度滑冰训练以及速度轮滑和速度滑冰的运动竞赛, 无论是精力、时间安排、训练经验, 还是参赛安排等诸多方面都存在不足, 严重影响训练质量。作为一支国内顶尖的速度轮滑队伍, 且目前已转型成为“冰轮两栖”速滑队伍, 既没有专职的体能教练员, 也没有科研人员, 甚至也没有康复保障人员, 训练科学化程度将大打折扣, 对各项目运动员竞技水平将产生不利影响。

(2) 教练员训练经验有待提升。虽然教练员自身竞技水平较高, 技术能力较强, 但是相对而言比较年轻, 知识结构单一, 缺乏训练经验, 仅凭自身训练经验指导训练和比赛, 对轮滑和滑冰项目本质、制胜规律缺乏深度理解。指导这一新兴的“冰轮两栖”队伍训练, 对教练员的训练经验、执教能力等各方面提出了更高的要求; 否则将会造成对两栖训练的时机, 冰、轮训练间的互补和促进等方面无法合理地把握, 这将严重影响速度轮滑和速度滑冰2个项目竞技水平的提升。由于队伍发展定位模糊, 造成训练思路不清晰, 不利于关于2个项目之间共性、差别的探讨; 平时训练中2位教练员在训练理念、训练安排、训练目标、专项训练内容以及队伍的发展等方面难免会产生分歧, 不利于运动员训练的连续性和系统性。

(3) 教练员编制、培训问题有待解决。作为唯一的速度滑冰教练员, 肩负着“轮转冰”成绩不断突破与提高的重任, 如此重要且关键岗位的教练员没有江苏省体育局或苏州市体育局的正式编制, 难免影响教练员执教积极性和努力程度。此外, 虽然苏州市体育运动专业队管理中心重视教练员培训, 但国内培训内容的科学性不够, 系统性不强, 难以真正在“轮转冰”训练方面给予最直接的帮助。

3.3 训练保障工作滞后 3.3.1 经费保障不够实践表明, 竞技体育的发展需要巨大的经费投入与支持, “轮转冰”亦如此。走访了解到, 目前“轮转冰”队伍经费来源较单一, 主要依靠政府和体育局单方拨款。由于轮滑属于非奥项目, 受此影响, 再加上“轮转冰”队伍刚成立不久, 在国际重要赛事中成年组别未取得一流的成绩, 因此与其他奥运项目“省队市办”的队伍相比, 经费投入差距巨大, 这就给“轮转冰”队伍带来很大的困扰。同时, 由于没有专业的速度滑冰场馆, 队伍每年还要去长春市进行冰上训练和比赛, 经费不足则无法给外训提供全方位的保障。另外, 经费支持是竞技体育训练比赛监控、运动技术创新、人才的培养与引进、运动装备更新、后勤服务的基本保障[11]。然而, 由于“轮转冰”速滑队伍经费投入有限, 造成队伍配置不合理、场馆设施建设和训练比赛保障不到位、科技支撑薄弱等方面的发展相对滞后。

3.3.2 场馆设施保障不足场地设施是支撑运动训练及运动竞赛最基本的物质条件。对于进行“冰轮两栖”训练的速滑队而言, 完善的场地设施是运动训练最基本的保障。通过调查了解到, 目前“轮转冰”速滑队的训练场所位于苏州运河轮滑基地, 该基地属于国家级训练基地, 曾举办过速度轮滑世界锦标赛、全国速度轮滑公开赛等各级各类国内外高水平轮滑赛事。虽然该训练基地功能完善, 场地条件优越, 但是苏州市轮滑队、苏州轮滑传统学校以及一些轮滑俱乐部的训练都在该训练基地进行, 造成训练人数众多而场地有限、相互之间干扰、影响训练质量等问题。通过与教练员交流得知, 在冰期“轮转冰”速滑队伍通常会选择在长春冰上训练基地速滑馆进行训练, 然而长春冰上训练基地速滑馆每年除了承担吉林省速滑队、长春市速滑队、“轮转冰”速滑队以及相关专业队训练的任务外, 还要承担诸如速度滑冰世界杯赛、亚洲锦标赛等国内外高水平速滑赛事的任务, 场馆训练安排十分紧张。这对于刚刚转入滑冰训练的运动员而言, 难以保证冰上训练的连续性、系统性, 不仅不利于培养冰感, 也不利于教练员训练计划的实施, 难以保证训练质量, 也无法快速提升竞技水平。

3.3.3 科技支撑薄弱随着现代化进程加快, 体育科技应用于竞技体育领域已成为国际竞技体育发展的大趋势, 也是国家竞技体育实力在国际大舞台的重要展现[12]。尤其对于要借助轮滑鞋和滑冰鞋从事运动训练和竞赛运动员而言, 现代化的科技支撑将使他们如虎添翼。通过与2名教练员交流得知, 他们都有着以科研手段攀登训练高峰的迫切意识和强烈期望, 这与他们自身竞技水平以及长期与国外顶尖运动员竞赛、交流密切相关。

通过实地调查以及查阅相关资料发现, 目前“轮转冰”速滑队在日常训练和运动竞赛过程中都没有得到相应的科技支持。教练员团队未配置科研人员, 更无针对冰、轮项目训练特点配备相关的器材和装备, 无法对训练、竞赛过程实施监控。相关技术解析和训练指标分析的应用则无从体现, 无法科学地诊断运动员有氧耐力水平, 进而无法进行针对性、科学化的有氧耐力训练, 因此, 运动员的竞技能力得不到有效提升。此外, 通过查阅各级科研网站发现, 甚至没有关于“轮转冰”的课题指南, 课题立项更是无从谈起。由此可见, 当前有关“轮转冰”的科技支撑工作十分薄弱, 科研支持力度较低, 有关“轮转冰”训练、竞赛等科研工作的理论支撑和实际运用都相对比较滞后[13]。

4 “轮转冰”速滑队伍的发展策略 4.1 理清训练模式, 明确发展方向通过与教练员、运动员访谈了解到, 首先要合理地把握好转冰训练的时机, 否则既不利于速度轮滑竞技水平的提升, 也不利于转项发展速度滑冰训练, 即转冰训练时期过早可能造成从事速度滑冰训练的各方面能力不够, 过晚则不利于冰感的培养。同时, “轮转冰”训练最终是为奥运项目储备、选拔人才服务, 根据目前实际情况可知, 运动员一旦转项训练后取得较好的运动成绩, 就会被征召进国家队(或国青队)专攻速度滑冰训练, 放弃速度轮滑训练, 亦谈不上“冰轮两栖”训练。

基于上述情况, 当前还不能完全按照“冰轮两栖”的训练模式打造队伍, 应根据速度轮滑运动员在专项能力和战术运用方面的优势, 转项发展速度滑冰长距离和集体出发项目, 等待队伍的速滑水平在国内拥有较强竞争力、速滑场馆设施配套完善、积累科学丰富的训练经验等时机成熟之后, 才能考虑完全从事“冰轮两栖”的训练。因此, 当前队伍应从培养速度滑冰后备人才的主题思路出发, 遵照目前队伍训练的现实情况, 以形成“基础训练阶段:速度轮滑训练→转项发展阶段:冰轮两栖训练(‘轮转冰’训练的核心阶段)→专项提高阶段:速度滑冰训练”的“轮转冰”3阶段训练模式, 明确队伍的发展方向与发展思路。

4.2 健全管理机构, 保障规范化、高质量发展(1) 提升国家体育总局领导的重视程度, 由相关部门牵头成立“轮转冰”的专职管理机构, 全方位负责轮滑和冰上项目工作。主动与中国轮滑协会和中国滑冰协会就相关赛事安排等工作进行沟通与协调, 着重考虑“轮转冰”这类两栖训练和参赛的队伍, 在“冰”“轮”赛季之间应拥有相对足够的技术转换适应和调整阶段, 以促使运动员形成较高的竞技状态参加“冰”“轮”赛事, 确保“轮转冰”训练与参赛的合理性。同时, 相关省市体育局也应成立“轮转冰”专管中心, 加强专业人员配置, 明确工作职责, 对“轮转冰”队伍实施专门管理, 保障训练与竞赛工作以及队伍发展的制度化、专业化、科学化, 为今后长远发展奠定坚实的基础。

(2) 各级相关部门应出台包含队伍发展、业务考核、训练监控、激励保障、教练员培训、后勤服务、科研攻关等一系列具体的关于“轮转冰”队伍发展的措施, 促进队伍发展逐步走向正轨。

(3) 管理部门应重视探索多元化经费投入渠道, 科学调配经费的使用; 根据队伍发展的不同需求, 兴建专业竞赛场馆设施; 加大科研经费投入, 为提升科学化训练水平服务; 提高教练员和运动员相关待遇和奖励, 改善训练和生活条件。

4.3 组建复合型教练员团队, 提升科学化训练水平由于“冰轮两栖”训练是“轮转冰”速滑训练的核心阶段, 该阶段训练水平和效果如何, 直接决定了运动员后期转项发展的成败。由于国内暂无从事过“冰轮两栖”训练的教练员, 且队伍的长远发展需要有“冰轮两栖”经验丰富的教练员指导和引领, 因此亟待从具有“冰轮两栖”训练传统的荷兰、加拿大、美国等欧美国家引进高水平的教练员。虽然速度轮滑和速度滑冰2个项目之间在竞技能力主导因素、制胜因素等方面存在诸多共通性; 但是由于场地、比赛场景和训练装备(尤指鞋)的不同, 造成在从事2个项目训练时, 无论是技术要求、体能要求还是战术运用等方面都存在较大差异。因此, 需要配备科研人员跟队训练与比赛(特别在“轮”转“冰”初期), 给教练员和运动员提供最为直观的关于2个项目专项技术和战术的训练学和生物学指标的差异, 为训练提供科学的指导。同时, 科学的体能训练、医疗保障和心理疏导, 能为提高运动员竞技能力提供更为专业的保障, 因此组建复合型教练团队至关重要。

由此可得, “轮转冰”速滑队伍应顺应国际高水平“冰轮两栖”训练模式的发展趋势, 结合当前我国“轮转冰”的发展思路, 以国外具有丰富“冰轮两栖”训练经验的主教练为团队核心, 依据“跨项选材, 转项训练”的特点和需要, 配备训练、科研、心理、医疗、康复、体能等多学科成员, 以团队形式为“轮转冰”队伍训练、比赛提供专业化、科学化保障[14], 提升“轮转冰”训练的科学化程度, 实现队伍跨越式发展。

4.4 强化媒体宣传, 加强后备人才梯队建设大力宣传“轮转冰”速滑队伍, 营造良好的轮滑和滑冰运动氛围, 是“轮转冰”速滑队伍快速发展的重要保障。政府相关职能部门应积极主动通过互联网、微信公众号等多种方式和途径宣传“轮转冰”速滑队伍的发展及所取得的成就, 使社会各界更全面、更深入地了解和认识“轮转冰”计划。同时, 主管部门应借助媒体的作用, 宣传根植苏州、面向全省、走向全国(尤其是南方省份)的中小学轮滑俱乐部, 让人们以最直观的感受和零距离地接触认识“轮转冰”计划, 以此吸引更多的青少年从事轮滑训练, 扩大速度轮滑运动人口。通过制定科学合理的选材方案, 扩大“轮转冰”速滑队伍的选材面和输送渠道, 有效加强后备人才梯队建设, 提升“轮转冰”的成才率, 进而保障“轮转冰”速滑队伍的可持续发展。

4.5 构建发展评价体系, 保障队伍可持续发展没有评价就没有决策, 综合评价是科学决策的前提, 是科学决策中的一项基础性工作[15]。江苏省“轮转冰”速滑队伍是我国首支“冰轮两栖”速滑队, 由于组建队伍时间很短, 其发展又是一个长期、系统的过程, 需要社会各界通力合作、共同完成。因此, 相关部门管理者应联合教练员, 通过与国内外社会学、体育学等领域的专家、学者进行切实有效地交流, 在充分了解“轮转冰”速滑队伍发展历程、现状、影响因素等基础上, 在队伍管理、队伍结构、训练和竞赛、保障条件、社会支持等方面, 构建科学、全面、合理的“轮转冰”速滑运动可持续发展评价指标体系, 对“轮转冰”速滑运动发展进行自评, 监测、调控和正确引导“轮转冰”速滑队伍发展方向, 并为制定相关政策和措施提供科学依据。

| [1] |

李雪梅, 李佳军. 速度轮滑转项速度滑冰的国内外现况研究[J].

北京体育大学学报, 2016, 39(9): 133-141 (  0) 0)

|

| [2] |

易剑东, 王道杰. 论北京2022年冬奥会的价值和意义[J].

体育与科学, 2016, 37(5): 34-40 (  0) 0)

|

| [3] |

国务院.国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见[S].国发[2014] 46号, 2014-10-20

(  0) 0)

|

| [4] |

国家体育总局.体育发展"十三五"规划[S].2016-05-05

(  0) 0)

|

| [5] |

国家体育总局.青少年体育十三五规划[S].2016-09-12

(  0) 0)

|

| [6] |

国家体育总局.群众冬季运动推广普及计划: 2016-2020年[S].2016-11-02

(  0) 0)

|

| [7] |

江苏省体育局.江苏体育发展"十三五"规划[S].2016-06-27

(  0) 0)

|

| [8] |

夏骄阳.优秀短距离速度滑冰运动员核心竞技能力训练理论体系与实证研究[D].北京: 北京体育大学, 2007: 43

http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-TYKX200803020.htm (  0) 0)

|

| [9] |

李巧玲. 速度滑冰与速度轮滑技术及训练相互借鉴的思考[J].

冰雪运动, 2008, 30(4): 5-7 DOI:10.3969/j.issn.1002-3488.2008.04.002 (  0) 0)

|

| [10] |

冯骏杰, 刘江南, 黄德敏, 等. 竞技体育后备人才培养创新理论研究[J].

广州体育学院学报, 2013, 23(4): 1-7 DOI:10.3969/j.issn.1007-323X.2013.04.001 (  0) 0)

|

| [11] |

戴永冠, 王牡娣. 中国竞技体育管办分离问题及演进路径分析[J].

天津体育学院学报, 2017, 32(2): 106-111 (  0) 0)

|

| [12] |

张庆来, 张林, 李森, 等. 浅论竞技体育装备的科技现代化[J].

南京体育学院学报(社会科学版), 2014(6): 107-111 DOI:10.3969/j.issn.1008-1909.2014.06.020 (  0) 0)

|

| [13] |

刘江山, 王平, 王金花, 等. 江苏省残疾人竞技体育管理现状及发展对策[J].

体育文化导刊, 2017(4): 107-112 (  0) 0)

|

| [14] |

李文超, 李鸿江, 席凯强, 等. 整合机制下我国优势项目复合型教练员团队的建设[J].

首都体育学院学报, 2014, 26(3): 239-242 DOI:10.3969/j.issn.1009-783X.2014.03.012 (  0) 0)

|

| [15] |

张启春, 范晓琳. 我国公共文化服务绩效的评价与实证[J].

统计与决策, 2017(17): 97-101 (  0) 0)

|

2019, Vol. 43

2019, Vol. 43