2. 上海体育学院 国际教育学院,上海 200438 ;

3. 上海体育学院 中国乒乓球学院,上海 200438

2. School of International Education, Shanghai University of Sport, Shanghai 200438, China ;

3. China Table Tennis College, Shanghai University of Sport, Shanghai 200438, China

乒乓球是一项全球性的运动项目,全世界共有200多个国家和地区开展此项运动。在国际乒联2015年10月公布的世界排名中,成年男子和女子的前100名运动员分别来自34和25个国家和地区,其中中日韩三国共占33%(男子)和44%(女子),是世界乒乓球项目的大国。然而,作为一项奥运会比赛项目,乒乓球项目在奥运会上的格局却呈现一边倒的局面。我国乒乓球运动员在近6届奥运会中共获得该项目55.3%的奖牌,是乒乓球项目名符其实的大国和强国。有文献[1]对多国竞技体育的调查表明,一个国家在某一项目上的成功主要归咎于财政支持、政策制定、体育参与、选材和培养体系、运动生涯和退役支持、训练设施、教练员培养、国际比赛和科学研究这9个因素。本文拟通过对国内外研究文献的分析,探究乒乓球项目在科学研究方面的现状,并主要从生物学(运动生理学和运动生物力学)的角度了解与乒乓球运动员和乒乓球项目相关的特征,为乒乓球项目训练的安排和科研的实施提供参考。

1 国内外乒乓球项目研究现状通过搜索中国知网体育类核心期刊(2015年10月24日,文题搜索,搜索词为“乒乓球”)发现,国内期刊在过去57年共刊发846篇文献,历年刊发的文献呈上升趋势,进入21世纪刊发文章数基本在25篇以上。如果将这些文献按专题领域进行划分可以发现,68%(577篇)的文献属于技战术、格局/现状/对策/赛制、心理和其他4大专题领域,而生物力学和生理学/医学相关的文献只有59篇(7%)。如果将可能存在实/试验性研究的领域(心理学、训练/体能/选材、课程/教学、生物力学、生理学/医学)的374篇文献进行统计,只有69篇(18%)属于实/试验性文献。表明尽管国内对乒乓球项目的研究文献较多,但大部分集中于技战术领域和人文社会学领域,自然学科领域尤其是实验类的研究并不多。在我国运动训练领域,乒乓球被定义为“技能主导类”项目,但作为一项“人”的运动,对乒乓球项目特征的认识有待从生理学和生物力学2个角度进行更为全面的认识。

同样以“table tennis”为文题搜索词,在Google Scholar、Web of Science和Ebsco体育运动全文数据库对国外乒乓球项目相关文献进行搜索(搜索时间为2015年10月),共搜索到47篇文献,其中有26篇属于生物力学和生理学/医学领域(55.3%)。这26篇文献中实验性文献为24篇(92.3%)。尽管我们不能确保搜索到了国外有关乒乓球项目的所有文献,尤其是有关乒乓球项目人文社会科学方面的相关文献,但是有限的证据表明,国外对乒乓球项目的研究相对较少。然而,与国内文献情况不同的是,国外有限的乒乓球文献中有相当高比例的文献属于生物力学和生理学/医学研究领域,其对乒乓球项目进行了更多的实验性研究。国外对乒乓球项目研究较少的原因可能包括项目参与人口少(不易获得实验对象,尤其是高水平的实验对象)和财政支持少(在乒乓球项目科学研究方面的投入少)。国外更多的实验性研究也为了解乒乓球项目的生理学和生物力学特征提供依据。

2 对乒乓球运动员特征的认识 2.1 乒乓球运动员的形态学特征乒乓球运动员在形态学方面似乎与普通人群无明显差异。表 1是国内外文献所报道的乒乓球运动员的形态学数据,这些文献中的乒乓球运动员水平各异(业余水平到世界冠军),年龄跨度较大(9~28岁)。文献中有5篇的研究对象属于国际水平,他/她们分别来自巴西[2-4]和日本[5-6]国家队,其数据表明,国际级乒乓球运动员年龄≥18岁,身高170~180 cm(男子)[3-6],体重60~70 kg(男子)[3-6],体脂率14.7%(男子)[3-4]。由于来自不同运动水平和年龄的运动员,其他数据并不能较好地反映相应群体的形态学特征。

| 表 1 文献报道中乒乓球运动员的形态学特征 Table 1 Anthropological characteristics of table tennis players reported in literatures |

此外,由于只有生理学和生物力学的实验性研究才会报道受试者的形态学信息,而这2个领域的实验性研究又非常有限,因此,有关乒乓球运动员(尤其是高水平)的形态学特征的报道并不多。尽管国内有一些乒乓球项目生理学和生物力学的实验性文献,但是国内学者对“研究对象”的描述过于简单,未完整涵盖有如年龄、性别、身高、体重、体脂率/体重指数、训练年限等信息,这在一定程度上也影响了文献的科学性和严谨性。

2.2 乒乓球运动员的生理学特征

尽管乒乓球项目已有100多年历史,但是对乒乓球运动员的生理学特征和生理学能力关注不多[27]。Yuza等[6]报道日本男子全国冠军或世界冠军的最大摄氧量(

| 表 2 文献报道中乒乓球运动员的最大摄氧量 Table 2 V·O2max/peak of table tennis players reported in literatures |

如果说

由于乒乓球一直被认为是“技能主导型”项目,国内外对乒乓球运动员生理学特征的研究非常有限。鉴于乒乓球项目低生理学要求和训练低生理学强度的原因,乒乓球运动员的有氧和无氧能力均列各运动项目之末。世界水平的乒乓球运动员生理学能力略好于普通人群,而非世界水平的乒乓球运动员生理学能力与普通人群类似。

2.3 乒乓球运动员的伤病特征尽管乒乓球项目训练、比赛和生理学强度并不高,但是乒乓球运动员的伤病不可忽视。Junge等[33]对2008年北京奥运会的所有参赛队员进行了伤病调查,发现乒乓球运动员的伤病率为5.2%(172名运动员中有9名),这一水平的伤病率尽管低于一些集体球类项目和同场对抗类项目(>10%),但略高于所有项目的平均水平(4.7%)。Majewski等[34]对瑞士一家医院连续10年由专项运动导致的膝关节损伤进行了研究,发现乒乓球运动员的膝伤率位列所有运动项目的倒数第二(0.03%,123 653名乒乓球俱乐部会员中有37例)。故有必要了解乒乓球运动员这一群体的常见伤病部位。

Shida等[35]1992年对参加日本乒乓球联赛的303员大学生运动员(男子166名,女子137名)进行了伤病相关的问卷调查(问卷回收率为95.3%),结果发现59.4%的运动员存在伤病,其中排名前五的伤病部位分别是腰(23.5%)、膝(13.4%)、腕(10.4%)、肩(10.1%)和踝(7.9%)。此外,调查数据还显示,约70%的伤病发生在高中阶段,运动员的首次伤病发生在始训后的5.9 a(此时的周训练量为26.5 h)[35]。这些研究表明,乒乓球运动员的损伤仍需要引起重视,运动员受伤的概率将随着训练年限和周训练量的增加而增加,重复性的腰部旋转、下肢蹬伸和上肢挥动可能带来运动员腰、膝、腕和肩部的慢性损伤。

对于乒乓球运动员伤病的预防和康复,有必要加强发力的动作技术(灵活性、稳定性和功能化)和训练后的放松,以及注意非发力侧的身体训练,并定期对运动员进行动作的评估。Barczyk-Pawelec等[36]对40名乒乓球运动员(11~26岁,训练年限为1~20 a)进行了姿态方面的研究,发现乒乓球运动员普遍存在驼背,以及水平面和额状面的非对称,乒乓球训练年限与双肩水平倾角呈显著性相关。驼背可能与乒乓球运动员对准备姿势时躯干的三点一线(后脑勺、上背和骶部)的忽视有关,非对称则可能与乒乓球的单边发力特征有关。Barczyk-Pawelec等[37]的研究结果也得到了来自功能动作筛查(FMS)领域研究结果的支持。15名乒乓球国家队运动员功能动作筛查的得分只有14.14分,处于所测试的11个项目国家队运动员的平均水平,其中得分最低的2个测试动作分别是肩部灵活性(1.20分)和俯卧撑(1.47分,反映躯干稳定性)。

3 对乒乓球项目特征的认识 3.1 乒乓球项目的比赛特征与其他球拍类运动项目类似,乒乓球属于间歇式运动项目,运动员需要不断地做功(回合)和休息(回合间歇),以赢得一分、一局或一场比赛为目的。尽管乒乓球项目一场比赛的持续时间可达10 min[10],但是这其中除去捡球、休息等非回合时间,剩余的回合时间只占总比赛时间的20%~30%[10],此比例要低于其他球拍类项目(羽毛球33.3%[38]、网球37%[39]、壁球70%[40])。此外,跟其他球拍类项目相比,乒乓球比赛的平均回合时间(3~5 s[6, 10])也较短(羽毛球7.4 s[38]、网球10.2[39]、壁球18.6 s[40])。

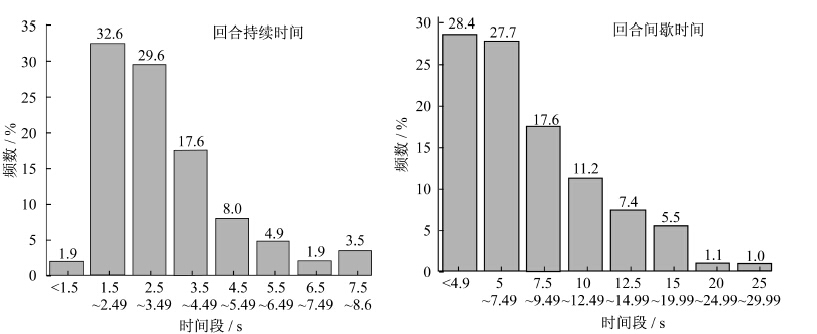

图 1为对20名国家级和地区级乒乓球运动员的800多个回合的持续时间和间歇时间的频次分析,可以看出约60%回合的持续时间在1.5~3.5 s(持续时间>5.5 s的回合只占约10%),约55%的回合间歇时间<7.5 s[10]。不过,这些数据并不包含削球运动员,削球运动员比赛的回合持续时间相对更长[6]。与回合持续时间相对应的是每个回合的板数,对巴西国家级和地区级运动员的比赛分析结果(不包括削球选手)显示这个板数为3.9[6],而对日本全国冠军和世界冠军的比赛统计表明,纳入削球运动员将导致统计的回合板数增加[6]。2000年,国际乓联将乒乓球直径由38 mm改为40 mm,这也导致了比赛每回合的击球次数增加,一定程度上提高了比赛的观赏性[41]。

|

图 1 乒乓球比赛回合持续时间和间歇时间频次分布[10] Figure 1 Frequency rate of the rally duration and rally interval in table tennis match 注:对象为国家级和地区级运动员,回合数n=856[左图]和n=823[右图] |

乒乓球项目生物力学的相关研究可分为人体运动的生物力学和器材(球和球拍)运动的生物力学两大类。对国内核心期刊的检索发现,对乒乓球项目人体运动和器材运动的生物力学文献分别为11和20篇。对乒乓球项目人体运动的生物力学研究主要涉及上肢力量特征[42-45]、上/下肢或球拍运动学特征[46-49]、地面支撑力[50]3个方面;对乒乓球器材的生物力学研究主要涉及乒乓球旋转[51-53]、乒乓球击球[45, 54-57]、乒乓球轨迹[58]等方面。国外对乒乓球项目生物力学的研究同样非常有限,这些研究主要是有关上肢旋转对球拍速度的影响[5]、球拍质量和挥拍频率对球旋转的影响[13]、乒乓球小球改大球对比赛特征的影响[41]、不同指标对乒乓球旋转的影响[59]等几个方面。乒乓球项目生物力学特征有待更多的研究。

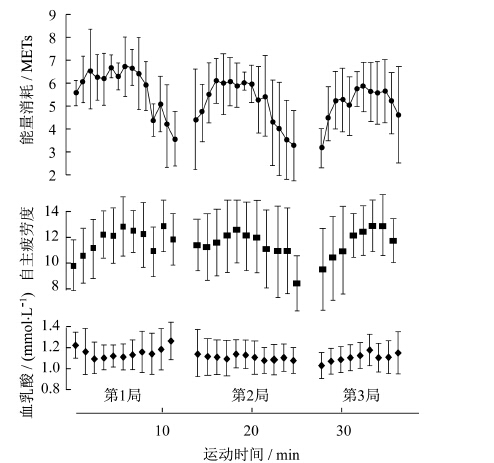

3.3 乒乓球项目的生理学特征乒乓球的比赛特征和动作发力特征决定着乒乓球项目的生理学特征。如上所述,尽管乒乓球比赛持续时间>10 min,但其中只有20%~30%的时间处于回合对打[10],平均单次回合也只持续约3~5 s[6, 10],即运动员回合和回合间歇的时间比只有1∶2[10],这意味着乒乓球比赛大致为“运动3~5 s、休息6~10 s”的交替运动。此外,尽管乒乓球为一项全身性运动,但是其发力动作是以上肢的挥动为主,这种动作发力过程参与的肌肉量少,对身体整体能量供应的需求小。综合以上2个方面的特征,可以推测乒乓球项目对生理学的要求相对小。有限的研究证明了以上推测。作为反映负荷强度的常用指标[60],心率、血乳酸、V·O2和主观疲劳度在乒乓球训练和比赛中的值并不高。乒乓球比赛过程中的平均心率为155~165次/min[6-7, 10],最高心率约180次/min[6, 10],低水平比赛时平均心率更低(<150次/min[7, 19]),平均血乳酸为1.1~1.8 mmol·L-1[10, 19],比赛后最高血乳酸为2.2 mmol·L-1[10],训练课平均血乳酸为1.2 mmol·L-1,当进行类似连续击球200次训练时血乳酸可达2.0~4.5 mmol·L-1[19](图 2),平均V·O2为25.6 mL·(min·kg-1)-1[19](参照表 2中同年龄组的V·O2max/peak,可推测这一水平约为个人V·O2max/peak的50%),主观疲劳度约为11.8[19](介于“11轻松”和“13有点难”之间,训练对应为13.5,略高于“有点难”[61] ),平均能量消耗为4.8 METs(训练为6.8 METs)[19],而世界卫生组织定义的中等运动强度为3.0~5.9 METs[62]。

|

图 2 德国青少年国家队队员乒乓球比赛中的心率、血乳酸和自主疲劳度[19] Figure 2 Heart rate,blood lactate,and RPE in table tennis match of German national youth team players |

综合以上文献,可知乒乓球比赛(和训练)的生理学强度并不高,其原因在于乒乓球发力较少的肌肉参与量和较短的回合时间。乒乓球比赛(和训练)的能量供应以有氧供能(回合间歇时和回合击球时)和无氧磷酸原供能(回合击球时)为主[27],无氧糖酵解供能几乎不参与。正因为如此,乒乓球运动员竞技能力的提升并不需要过高的生理学能力,乒乓球运动员的生理学能力(如V·O2max/peak)等于或略高于普通人群。

尽管乒乓球为非周期类运动项目,但是为了提高特定技术动作的娴熟度,乒乓球运动员常采用单一动作的重复性练习(如正手前冲弧圈200球练习[19]),而这种练习属于周期性练习。对于周期性运动项目,不同运动方式的最大乳酸稳态并不相同[63],Zagatto等[3]对乒乓球单一动作的重复性练习进行了最大乳酸稳态的研究(但持续时间只有20 min),发现对应的乳酸值 为3.5 mmol·L-1。这一结果为以乒乓球特定技术动作为一种周期性练习的训练强度制定提供一定的生理学基础。

4 乒乓球项目生物学特征的未来研究方向 4.1 加强乒乓球项目生物学特征的实验性研究我国是乒乓球大国和强国,竞技体育奖牌(55.3%的奥运奖牌)和研究领域文献(核心期刊发文约25篇/a)的数量都足以为证;但这些“大”和“强”与我国对乒乓球项目的生物学特征的认识水平并不相符,我国对乒乓球项目亟待开展更多生物学科(运动生理学和运动生物力学)的研究,亟待开展更多的实验性研究,以进一步扩大我国乒乓球项目技战术的优势,夯实我国乒乓球项目的大国和强国地位。

4.2 从动作角度注重高水平运动员的伤病预防由于长的训练年限和大的周训练量,竞技体育领域高水平乒乓球运动员的伤病率和动作能力都处于(或略好于)多个运动项目的平均水平。乒乓球运动员长年处于准备姿势,以及单侧发力,其在腰、膝、腕、肩和踝容易出现伤病。未来研究可以考虑如何通过动作训练改善乒乓球运动员的准备姿势,如何通过非发力侧的补偿性训练降低伤病的发生率。

4.3 从能量代谢角度研究如何促进大众健身中乒乓球项目的普及相对低的生理学强度要求让几乎所有大众都有可能从事乒乓球项目的锻炼,但这一项优势也成为目前乒乓球项目在大众健康领域普及的一项劣势。体力活动不足和能量过剩是当今社会的一个普遍现象,如何在有限的时间内消耗更多(以脂肪供能为主)的能量成为当今大众健身领域的一个重要议题。未来研究一方面须关注乒乓球这一运动方式在能量消耗方面的效果,另一方面须考虑如何设计乒乓球项目的练习方案(如增加回合时间、加强步伐移动)以提高这一运动方式的生理学强度。

| [1] |

De Bosscher V, Bingham J, Shibli S.

The global sporting arms race:An international comparative study on sports policy factors leading to international sporting success[M]. Meyer&Meyer Verlag, 2008 : 21 -24.

( 0) 0)

|

| [2] |

Marinovic W, Iizuka C A, Freudenheim A M. Control of striking velocity by table tennis players 1[J].

Perceptual and motor skills , 2004, 99 (3) : 1027-1034 DOI:10.2466/pms.99.3.1027-1034 ( 0) 0)

|

| [3] |

Zagatto A M, Papoti M, Gobatto C A. Validity of critical frequency test for measuring table tennis aerobic endurance through specific protocol[J].

J Sports Sci Med , 2008, 7 (4) : 461 ( 0) 0)

|

| [4] |

Zagatto A M, Papoti M, Gobatto C A. Anaerobic capacity may not be determined by critical power model in elite table tennis players[J].

J Sports Sci Med , 2008, 7 (1) : 54 ( 0) 0)

|

| [5] |

IIno Y, Mori T, Kojima T. Contributions of upper limb rotations to racket velocity in table tennis backhands against topspin and backspin[J].

J Sports Sci , 2008, 26 (3) : 287-293 DOI:10.1080/02640410701501705 ( 0) 0)

|

| [6] |

Yuza N, Sasaoka K, Nishioka N, et al. Game analysis of table tennis in top japanese players of different playing styles[J].

Int J Table Tennis Sci , 1992 (1) : 79-89 ( 0) 0)

|

| [7] |

Suchmomel A. A comparison of exercise intensity on different player levels in table tennis[J].

Int J Table Tennis Sci , 2010 (6) : 79-82 ( 0) 0)

|

| [8] |

Zagatto A, Gobatto C. Relationship between anaerobic parameters provided from maod and critical power model in specific table tennis test[J].

Int J Sports Med , 2012, 33 (8) : 613-620 DOI:10.1055/s-0032-1304648 ( 0) 0)

|

| [9] |

Zagatto A, Miranda M, Gobatto C. Critical power concept adapted for the specific table tennis test:comparisons between exhaustion criteria,mathematical modeling,and correlation with gas exchange parameters[J].

Int J Sports Med , 2011, 32 (7) : 503 DOI:10.1055/s-0030-1270470 ( 0) 0)

|

| [10] |

Zagatto A M, Morel E A, Gobatto C A. Physiological responses and characteristics of table tennis matches determined in official tournaments[J].

J Strength Cond Res , 2010, 24 (4) : 942-949 DOI:10.1519/JSC.0b013e3181cb7003 ( 0) 0)

|

| [11] |

Francisco P, Carlos C O, Nicolae O. Analysis of explosive and elastic-explosive strength of lower limbs in spanish young top-level table tennis players[J].

Gymnasium:Scientific Journal of Education,Sports&Health , 2013, 14 (1) : 21-28 ( 0) 0)

|

| [12] |

Francisco P, Carrasco L, Flor A P. Muscular power of leg extensor muscles in young top-level table tennis players[J].

Int J Table Tennis Sci , 2010 (6) : 178-180 ( 0) 0)

|

| [13] |

Iino Y, Kojima T. Effect of the racket mass and the rate of strokes on kinematics and kinetics in the table tennis topspin backhand[J].

J Sports Sci , 2015 : 1-9 ( 0) 0)

|

| [14] |

Shieh S C, Chou J P, Kao Y H. Energy expenditure andcardiorespiratory responses during training and simulated table tennis match[J].

Editorial Board , 2010, 22 (2) : 186 ( 0) 0)

|

| [15] |

Carrasco L, Pradas F, Flor A P, et al. Grip strength in young top-level table tennis players[J].

Int J Table Tennis Sci , 2010 (6) : 64-66 ( 0) 0)

|

| [16] |

Katsikadelis M, Pilianidis T, Mantzouranis N, et al. Heart rate variability of young table tennis players with the use of the multiball training[J].

Biology of Exercise , 2014, 10 (2) : 25-35 DOI:10.4127/jbe ( 0) 0)

|

| [17] |

Ellwood J D. Is the sub-maximal treadmill test an accurate predictor of oxygen uptake in table tennis[J].

Int J Table Tennis Sci , 1992 (1) : 33-39 ( 0) 0)

|

| [18] |

Bańkosz Z. Reproduction of movement range and pressure force of the upper limbs in table tennis players[J].

Trends in Sport Sciences , 2015, 22 (1) : 25-32 ( 0) 0)

|

| [19] |

Sperlich B, Koehler K, Holmberg H C, et al. Table tennis:Cardiorespiratory and metabolic analysis of match and exercise in elite junior national players[J].

Int J Sports Physiol Perform , 2011, 6 (2) : 234-242 DOI:10.1123/ijspp.6.2.234 ( 0) 0)

|

| [20] |

Barbieri R A, Gobatto C A. Validation of the lactate minimum test as a specific aerobic evaluation protocol for table tennis players[J].

J Exerc Physiol Online , 2013, 16 (5) : 10-20 ( 0) 0)

|

| [21] |

王艳, 庄洁, 陈佩杰. 8~14 岁中小学生乒乓球运动能量消耗的实验研究[J].

上海体育学院学报 , 2013, 37 (3) : 81-83 ( 0) 0)

|

| [22] |

李安民, 李晓娜. 乒乓球运动员发球落点判断过程中视觉搜索的眼动特征[J].

上海体育学院学报 , 2011, 35 (2) : 12-15 ( 0) 0)

|

| [23] |

林丽珍, 张瑛秋. 乒乓球运动员心血管系统功能测试方法的实验研究[J].

山东体育学院学报 , 2009, 25 (9) : 41-44 ( 0) 0)

|

| [24] |

肖丹丹, 苏丕仁, 唐建军. 乒乓球运动员正手弧圈球技术的地面支撑作用力分析[J].

天津体育学院学报 , 2008, 23 (1) : 57-59 ( 0) 0)

|

| [25] |

尹彦, 曲峰. 乒乓球运动中 3 种步法足部运动的生物力学分析[J].

北京体育大学学报 , 2013 (5) : 49-53 ( 0) 0)

|

| [26] |

文烨. 优秀乒乓球运动员肘关节等动屈伸运动时拮抗肌共激活现象研究[J].

中国体育科技 , 2012 (4) : 71-77 ( 0) 0)

|

| [27] |

KondricˇM, ZagattoA M, Sekulic'D. The physiological demands of table tennis:A Review[J].

J Sports Sci Med , 2013, 12 (3) : 362-370 ( 0) 0)

|

| [28] |

Hollmann W, Strueder H K.

Sportmedizin:Grundlagen fuer koerperliche aktivitaet,training und praeventivmedizin[M]. Stuttgart: Schattauer, 2009 .

( 0) 0)

|

| [29] |

Armstrong N, Welsman J, Winsley R. Is peak vo2 a maximal index of children's aerobic fitness?[J].

Int J Sports Med , 1996, 17 (5) : 356-359 DOI:10.1055/s-2007-972860 ( 0) 0)

|

| [30] |

Armstrong N, Welsman J. Peak oxygen uptake in relation to growth and maturation in 11-to 17-year-old humans[J].

Eur J Appl Physiol , 2001, 85 (6) : 546-551 DOI:10.1007/s004210100485 ( 0) 0)

|

| [31] |

Bar-or O. The wingate anaerobic test an update on methodology,reliability and validity[J].

Sports Med , 1987, 4 (6) : 381-394 DOI:10.2165/00007256-198704060-00001 ( 0) 0)

|

| [32] |

Beneke R, Pollmann C, Bleif I, et al. How anaerobic is the wingate anaerobic test for humans?[J].

Eur J Appl Physiol , 2002, 87 (4) : 388-392 ( 0) 0)

|

| [33] |

Junge A, Engebretsen L, Mountjoy M L, et al. Sports injuries during the summer olympic games 2008[J].

Am J Sports Med , 2009, 37 (11) : 2165-2172 DOI:10.1177/0363546509339357 ( 0) 0)

|

| [34] |

Majewski M, Susanne H, Klaus S. Epidemiology of athletic knee injuries:A 10-year study[J].

The knee , 2006, 13 (3) : 184-188 DOI:10.1016/j.knee.2006.01.005 ( 0) 0)

|

| [35] |

Shida Y, Shida S, Suzuki S, et al. Injuries and systemic disorders oftable tennis players:Results of a survey[J].

Int J Table Tennis Sci , 1992 (1) : 111-116 ( 0) 0)

|

| [36] |

Barczyk-pawelec K, Bankosz Z, Derlich M. Body postures and asymmetries in frontal and transverse planes in the trunk area in table tennis players[J].

Biology of Sport , 2012, 29 (2) : 129 ( 0) 0)

|

| [37] |

王雄, 刘爱杰. 身体功能训练团队的实践探索及发展反思[J].

体育科学 , 2014, 34 (2) : 79-86 ( 0) 0)

|

| [38] |

Faccini P, Dal Monte A. Physiologic demands of badminton match play[J].

Am J Sports Med , 1996, 24 (6) ( 0) 0)

|

| [39] |

Christmass M A, Richmond S E, Cable N T, et al. Exercise intensity and metabolic response in singles tennis[J].

J Sports Sci , 1998, 16 (8) : 739-747 DOI:10.1080/026404198366371 ( 0) 0)

|

| [40] |

Girard O, Chevalier R, Habrard M, et al. Game analysis and energy requirementsl of elite squash[J].

J Strength Cond Res , 2007, 21 (3) : 909-914 ( 0) 0)

|

| [41] |

Takeuchi T, Kobayashi Y, Hiruta S, et al. The effect of the 40 mm diameter ball on table tennis rallies by elite players[J].

Int J Table Tennis Sci , 2002, 4 (5) : 267-277 ( 0) 0)

|

| [42] |

孙卫星, 杨静宜, 吴修文, 等. 乒乓球运动员上肢等速肌肉力量的评定[J].

体育科学 , 1991 (4) : 59-60 ( 0) 0)

|

| [43] |

王希升, 赵海涛, 王亚乒. 对乒乓球、网球女运动员上臂力量特点的研究[J].

沈阳体育学院学报 , 2000 (3) : 7-10 ( 0) 0)

|

| [44] |

文烨. 优秀乒乓球运动员肘关节等动屈伸运动时拮抗肌共激活现象研究[J].

中国体育科技 , 2012 (4) : 71-77 ( 0) 0)

|

| [45] |

张育青. 增大乒乓球击球力量过程的力学分析[J].

中国体育科技 , 1997 (2) : 24-25 ( 0) 0)

|

| [46] |

肖丹丹. 步法垫测试系统的研制与乒乓球运动员步法运动学特征的初步研究[J].

体育科学 , 2008 (5) : 89-97 ( 0) 0)

|

| [47] |

肖丹丹, 王振, 唐建军, 等. 乒乓球正手快攻、弧圈球技术中运动员下肢的运动学特征分析[J].

沈阳体育学院学报 , 2013 (5) : 9-12 ( 0) 0)

|

| [48] |

肖丹丹, 钟宇静, 苏丕仁. 乒乓球正手快攻和弧圈球技术中球拍的运动学特征[J].

体育学刊 , 2008 (4) : 82-87 ( 0) 0)

|

| [49] |

张晓栋, 张立新, 肖丹丹. 正手快攻、弧圈球技术中乒乓球运动员上肢的运动学特征分析[J].

中国体育科技 , 2009 (6) : 47-51 ( 0) 0)

|

| [50] |

肖丹丹, 苏丕仁, 唐建军. 乒乓球运动员正手弧圈球技术的地面支撑作用力分析[J].

天津体育学院学报 , 2008 (1) : 57-59 ( 0) 0)

|

| [51] |

沈正廷. 乒乓球旋转的力学原理[J].

体育科技资料 , 1979 (8) : 6-22 ( 0) 0)

|

| [52] |

苏丕仁. 乒乓球旋转的力学原理[J].

北京体育学院学报 , 1983 (3) : 25-27 ( 0) 0)

|

| [53] |

吴焕群, 秦志锋, 许绍发, 等. 乒乓球旋转的定量研究[J].

天津体育学院学报 , 2000 (1) : 59-61 ( 0) 0)

|

| [54] |

成波锦, 杨欢. 新型无缝塑料乒乓球的特征及对击球速度和旋转影响的实验研究[J].

北京体育大学学报 , 2014 (10) : 141-145 ( 0) 0)

|

| [55] |

房杰. 运用计算机仿真技术对乒乓球碰撞的研究[J].

天津体育学院学报 , 2003 (3) : 47-49 ( 0) 0)

|

| [56] |

袁妙德. 乒乓球击球的拍形与击球部位[J].

北京体育学院学报 , 1985 (1) : 39-44 ( 0) 0)

|

| [57] |

张剑光, 陈黎. 乒乓球击球瞬间球拍形变力的实验研究[J].

山东体育学院学报 , 2008 (4) : 72-74 ( 0) 0)

|

| [58] |

孙在, 余广鑫, 郭美, 等. 乒乓球弧圈球的空气动力学原理及其飞行轨迹的仿真分析[J].

体育科学 , 2008 (4) : 69-71 ( 0) 0)

|

| [59] |

Qun W H, Q Zhifeng, X Shaofa, et al. Experimental research in table tennis spin[J].

Int J Table Tennis Sci , 1992 (1) : 73-78 ( 0) 0)

|

| [60] |

黎涌明. 周期性耐力项目的训练量与强度[J].

体育科学 , 2015 (2) : 67-72 ( 0) 0)

|

| [61] |

Lear S A, Brozic A, Myers J N, et al. Exercise stress testing:An overview of current guidelines[J].

Sports Med , 1999, 27 (5) : 285-312 DOI:10.2165/00007256-199927050-00002 ( 0) 0)

|

| [62] |

World Health Organization.

Global Recommendation on Physical Activity for Health[M]. WHO, 2010 : 1 -58.

( 0) 0)

|

| [63] |

黎涌明. 不同运动方式的能量代谢——共性与区别[J].

体育科学 , 2013, 33 (12) : 81-86 ( 0) 0)

|

2016, Vol. 40

2016, Vol. 40