文章信息

| 上海财经大学 2015年17卷第4期 |

- 袁礼, 王林辉, 张伊依

- Yuan Li, Wang Linhui, Zhang Yiyi

- 后发国家的适宜性技术进步路径选择——基于世界经济近代史的分析

- A Path Selection of Appropriate TechnicalProgress in Backward Countries:An Analysis Based on World Economic History

- 上海财经大学学报, 2015, 17(4): 68-81.

- A Path Selection of Appropriate TechnicalProgress in Backward Countries:An Analysis Based on World Economic History, 2015, 17(4): 68-81.

-

文章历史

- 收稿日期:2015-05-15

2015第17卷第4期

2.华东师范大学 商学院,上海 200241

后发国家如何实现快速经济增长和经济赶超,一直是经济学家关注的焦点。根据麦迪森(2009)估算的历史数据发现,公元1-1500年期间世界范围内各国的经济增长均极其缓慢,以公元1300年为例,中国人均GDP和总量GDP分别为600元和60亿元(以1990年国际美元计价,下同),而西欧地区人均GDP为593元和44.2亿元①,无论从总量还是人均量来看,当时中国经济都处于世界领先地位。然而,到公元1500-1913年期间,西欧经济开始高速增长,人均GDP由771元增长至3458元,同期中国人均GDP却处于停滞甚至下降状态。表 1显示公元1-2001年世界主要国家的人均GDP增长率。面对这种财富逆转,我们不禁思考,自工业革命开始的二百多年内,西方国家的经济增长为何突然加快?当时英、美、德、日等后发国家是如何实现经济崛起且不断赶超先发国家而重新改变世界经济格局的?

| 单位:百分比 | ||||||||

| 国家 | 1-1000年 | 1000-1500% | 1500-1820% | 1820-1870% | 1870-1913% | 1913-1950% | 1950-1973% | 1973-2001% |

| 德国 | — | — | 0.14 | 1.08 | 1.61 | 0.17 | 5.02 | 1.60 |

| 荷兰 | — | — | 0.28 | 0.81 | 0.90 | 1.07 | 3.45 | 1.83 |

| 英国 | — | — | 0.27 | 1.26 | 1.01 | 0.93 | 2.42 | 1.86 |

| 葡萄牙 | — | — | 0.13 | 0.11 | 0.58 | 1.39 | 5.45 | 2.53 |

| 西班牙 | — | — | 0.13 | 0.36 | 1.25 | 0.17 | 5.60 | 2.59 |

| 美国 | — | — | 0.36 | 1.34 | 1.82 | 1.61 | 2.45 | 1.86 |

| 日本 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.19 | 1.48 | 0.88 | 8.06 | 2.14 |

| 中国 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.25 | 0.10 | -0.62 | 2.86 | 5.32 |

| 资料来源:根据《世界经济千年统计》数据整理。 | ||||||||

① [英]麦迪森:《世界经济千年统计》,伍晓鹰译,北京大学出版社2009年版,第272页。

纵观世界经济近代史,在工业革命时期,英国率先完成工业化进程,其经济发展迈入鼎盛时期。正如大家所熟知的,在工业革命发生之前,英国并非世界经济强国。在15-16世纪葡萄牙和西班牙掌握着最为先进的航海技术,迅速扩张的海上航线和海洋贸易使其经济称霸世界。不过,这一时期两国的财富多用于消费,导致国内工业部门全面衰退和萎缩。其后,荷兰重视造船技术的革新,以保持航海业的领先优势,凭借运货量大、生产成本和运输成本低廉的“大肚船”,使荷兰迅速成长为世界商贸中心。同期,贸易的支付需求又催生了阿姆斯特丹银行和股票交易所,荷兰逐渐迈入世界大国行列。这一时期英国虽未崛起,但却积累了大量的熟练劳动力、科学知识,并建立了专利制度,为工业革命提供了条件,进而其后出现了大家所熟知的工业革命。虽然英国发起第一次工业革命并成为那一时期的世界经济强国,但第二次工业革命却并未发生在英国。在19世纪末至20世纪初,美国和德国由于重视技术教育与技能劳动力积累,引领了第二次工业革命,技术大发展极大地促进了两国生产效率的提升,美德两国实现后发国家对先发国家的技术赶超。到第二次世界大战后,日本依靠引进的专利技术以及在此基础上的自主创新,技术迅速发展到世界前沿水平进而迈入世界强国行列。到20世纪60年代初,包括韩国、新加坡、中国台湾和中国香港在内的“亚洲四小龙”,大力引进外资和技术及推行出口导向型战略发展劳动密集型产业,也进入了高收入国家或地区的行列。

可见,不同后发国家在各个阶段通过差异化的技术进步路径实现了经济赶超。那么,何种类型的技术进步方式才是后发国家适宜的选择,才能有效提升技术水平和加快经济增长?以Solow(1956)为代表的新古典经济增长理论认为,在技术进步外生条件下,资本边际报酬递减规律是不同国家经济增长速度存在差别的主要原因,先发国家资本深化程度高于后发国家,资本边际报酬递减使后发国家经济增速会超过先发国家,直到各国经济趋于收敛①。然而,这类论断与世界大部分国家收入差距持续发散的经验事实相悖。为此,新经济增长理论开始关注内生化条件下技术进步和经济增长关系,考虑人力资本积累和“干中学”效应,利用中间产品种类扩张型和产品质量提升型技术创新模型,将技术进步内生化,考察其对经济增长的影响(Romer, 1990; Grossman和Helpman, 1991; Aghion和Howitt, 1992)②③④,这一理论很好地解释了先发国家经济增长的动力。

① Solow R M. A contribution to the theory of economic growth. The Quarterly Journal of Economics, 1956, 70(1):65-94.

② Romer P M. Endogenous Technological Change.Journal of Political Economy, 1990, 98:71-102.

③ Grossman G M, Helpman E. Quality ladders in the theory of growth. The Review of Economic Studies, 1991, 58(1):43-61.

④ Aghion P, Howitt P. A Model of Growth Through Creative Destruction. Econometrica, 1992, 60(2):323-351.

不过,新经济增长理论却难以解释以“亚洲四小龙”为代表的新兴经济体,如何通过引进非前沿技术发展劳动密集型产业实现经济高增长的事实(Pack,1994;Grossman和Helpman,1994;林毅夫,2002)①②③。Lucas(2000, 2007)认为产业革命形成的技术扩散、生产知识的流动能使各国经济增速趋同④。但不同国家消化、吸收先发国家前沿技术的能力存在差异,诱使不同国家经济增速出现分化。大量经验文献证实,后发国家技术研发水平过低引致技术吸收障碍,是其难以实现经济赶超的原因(Mancusi, 2008;Griffith et等, 2004)⑤⑥。

①Pack H. Endogenous growth theory:Intellectual appeal and empirical shortcomings. The Journal of Economic Perspectives,1994, pp.55-72.

②Grossman G., Helpman E. Endogenous Innovation in the Theory of Growth. Journal of Economic Perspectives, 1994, 8(1):23-44.

③林毅夫:《发展战略、自生能力和经济收敛》,《经济学(季刊)》2002年第2期。

④Lucas R E. Some macroeconomics for the 21st century. The Journal of Economic Perspectives, 2000, 14(1): 159-168. Lucas R E. Trade and the Diffusion of the Industrial Revolution. National Bureau of Economic Research, 2007.

⑤Mancusi M L. International spillovers and absorptive capacity: A cross-country cross-sector analysis based on patents and citations. Journal of International Economics, 2008, 76(2):155-165.

⑥Griffith R, Redding S, Van Reenen J. Mapping the two faces of R&D: Productivity growth in a panel of OECD industries.Review of Economics and Statistics, 2004, 86(4):883-895.

适宜性技术理论认为,更为重要的是后发国家要素禀赋与先发国家前沿技术非匹配是经济增长分化的重要原因。Basu和Weil(1998)从一国资本密集度与技术适宜性视角解释跨国经济增速的分化,认为后发国家因资本密集度过低难以吸收先发国家的前沿技术,后发国家可以通过提高储蓄率加速资本积累以充分吸收和利用前沿技术,实现经济增速收敛⑦。不过,这一论断却难以解释拉丁美洲、非洲和除“非洲四小龙”外的亚洲国家提高储蓄率后经济增速仍无提高的事实(林毅夫,2002,2006)⑧。Acemoglu和Zilibotti(2001)则从异质性劳动要素禀赋视角解释,在无技术转移障碍条件下,先发国家研发与本国丰裕技能劳动相匹配的技能偏向型技术,若后发国家引入该技术,必然与其非技能劳动存在非适宜性,引致跨国劳动生产率差异扩大⑨。这一研究为后发国家经济赶超失败的经验事实提供了理论基础,但对后发国家增长奇迹的解释力不足。林毅夫和张鹏飞(2006)放松了Acemoglu和Zilibotti(2001)关于两国要素技术效率相同的假定,允许后发国家根据本国要素禀赋自主选择适宜性技术,在一定条件下后发国家的经济增速可能超过先发国家并实现经济赶超⑩。

⑦ Basu S, Weil D N. Appropriate Technologyand Growth.The Quarterly Journal of Economics, 1998, 113(4):1025-1054.

⑧ 林毅夫:《发展战略、自生能力和经济收敛》,《经济学(季刊)》,2002年第2期;林毅夫、潘士远、刘明兴:《技术选择、制度与经济发展》,《经济学(季刊)》2006年第3期。

⑨ Acemoglu D, Zilibotti F. Productivity Differences. The Quarterly Journal of Economics, 2001, 116(2): 563-606.

⑩林毅夫、张鹏飞:《适宜技术、技术选择和发展中国家的经济增长》,《经济学(季刊)》2006年第4期。

大量文献利用数理模型或经验数据,研究技术进步与要素禀赋的适宜性,据此分析跨国生产率差异和经济增长收敛性问题,但往往只能解释特定国家和特定时期的经济增长现象,结论往往不具有普适性(董直庆和王林辉,2013)⑪。对于我国这样一个后发国家,如何选择适宜性的技术进步路径尚未达成共识,究竟是基于比较优势理论,依据要素禀赋特征采取以技术引进为主的技术进步路径,还是根据竞争优势理论选择自主创新的技术进步路径,争论一直持续(余泳泽,2012)⑫。

⑪ 董直庆、王林辉:《要素错配、异质性要素发展和适宜性技术进步前沿文献述评》,《学术交流》2013年第1期。

⑫ 余泳泽:《我国技术进步路径及方式选择的研究述评》,《经济评论》2012年第6期。

二、后发国家适宜性技术进步路径的选择机理技术进步与要素禀赋结构的适宜性,是一国生产率和技术效率提升的重要影响因素(董直庆和陈锐,2014;王林辉和董直庆,2012)①②。由于先发国家可以依据本国要素禀赋进行自主研发实现技术进步,为此,后发国家选择技术引进还是自主研发,取决于自身要素禀赋与先发国家技术的适宜性(Stewart,1977)③,对于二者的非匹配性,主要表现在两个方面:(1)要素生产率层面。若后发国家引进非适宜性技术,将使技术与要素出现错配现象,诱致全要素生产率损失。假定先发国家和后发国家具有相同的要素技术效率,Acemoglu和Zilibotti(2001)发现先发国家根据本国丰裕技能劳动的要素禀赋所研发的前沿技术,与后发国家要素禀赋结构存在非适宜性,突出表现在两国不同要素密集型部门生产率以及整体生产率的差异上④。(2)要素技术效率层面。通常技术吸收障碍引致要素技术效率差异,也是前沿技术与后发国家要素禀赋非适宜性的主要原因之一。在真实经济发展过程中,后发国家引进或模仿先发国家的前沿技术,往往不能达到与先发国家相同的要素技术效率,先发国家技术效率明显高于后发国家(Caselli和Coleman,2006)⑤。

① 董直庆、陈锐:《技术进步偏向性变动对全要素生产率增长的影响》,《管理学报》2014年第8期。

② 王林辉、董直庆:《资本体现式技术进步、技术合意结构和我国生产率增长来源》,《数量经济技术经济研究》2012年第5期。

③ Stewart F. Technology and underdevelopment. Development Policy Review,1977, 10(1):92-105.

④ Acemoglu D, Zilibotti F. Productivity Differences. The Quarterly Journal of Economics, 2001, 116(2):563-606.

⑤ Caselli F, Coleman W J. The world technology frontier.The American Economic Review, 2006, 96(3):499-522.

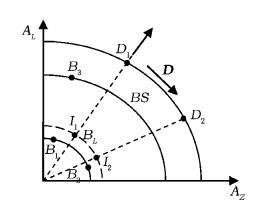

假设世界范围内存在先发国和后发国两类国家,经济体中存在两种生产要素,包括劳动力L和另一种生产要素Z(可代表资本、技能劳动、土地或者其他自然资源等)。如图 1所示:纵轴AL和横轴AZ分别表示劳动要素L的技术效率和另一种要素Z的技术效率,引入Caselli和Coleman(2006)技术前沿面(Technology Frontier)的概念⑤,曲线D代表先发国家的技术前沿面,曲线BS和BL代表与先发国具有不同技术差距的后发国家技术前沿面。技术前沿面上的点代表经济体选择不同要素投入和要素技术效率组合,为了便于分析,我们将一国技术前沿面曲线形式设定如下:

|

| 图 1 要素结构互补型国家适宜性技术选择路径 |

| $ {\left( {{A_{Li}}} \right)^{\varphi i}} + \alpha {\left( {{A_{Zi}}} \right)^{\varphi i}} = {T_i} $ |

其中,下标i代表不同国家,参数Ti代表i国的技术水平。

一国技术前沿面距离原点的距离表征其技术水平,因此TD>TBS>TBL成立,Ti-Tj可用于测度不同国家间的技术差距。技术前沿面是一条向右下方倾斜的曲线,ȦL/AL=-αȦZ/AZ,表明提高一种要素技术效率,必须降低另一种要素技术效率。一国将根据本国要素相对丰裕程度和相对价格选择合适的生产点。假定后发国拥有丰富的劳动力要素,而Z要素相对稀缺,该国将选择B1点进行生产而非B2;反之,若该国为Z要素相对丰裕的国家,将选择B2点进行生产。在这一分析框架下,以先发国家技术前沿面曲线D为例,一国技术进步可表现为两方面:一是在当前生产点下技术前沿面的外移即表现为D的外移;二是表现为生产要素Z的不断积累,生产要素Z不断替代简单劳动L,生产点由D1点向D2点转移。在大多数情形下,两类技术进步往往同时发生。

(一) 要素结构互补条件下后发国家适宜性技术进步路径选择机理利用图 1可以分析后发国家要素禀赋结构与先发国家互补时,不同技术差距下后发国家技术进步路径的选择问题。先发国家D往往拥有相对丰裕的生产要素Z,而后发国家B简单劳动L相对丰裕,当两国技术距离较大时,D国最初根据本国要素禀赋选择在D1点生产,一方面该国为实现技术突破使技术前沿面外移;另一方面,随着Z要素的积累,生产逐渐转向D2点,生产要素Z的技术效率AZ进一步提高。而后发国家B最初在B1点生产,可选择技术引进和自主研发两种技术进步方式实现技术赶超,均可使技术前沿面外移,但因其技术水平相对较低,不能完全吸收先发国家的技术,通过技术引进实现的技术水平提升并不能完全达到先发国家水平TIMPORT=aTD,a < 1。同时,因技术研发基础薄弱和自主研发高投入、高风险的特点,通过技术引进实现的技术水平提升将高于自主研发TIMPORT>TR & D。后发优势决定了该国选择从先发国家引进、吸收技术实现技术进步。后发国家可选择引进先发国家D1点和D2点的技术,实现该国生产点转向I1和I2点并使其技术水平同比例提高。然而,一国全要素生产率水平不仅由该国技术进步水平所决定,还受要素结构与技术的适配性所约束。由于I1点技术所需的要素投入比例与后发国家要素禀赋结构相似,可减少由技术与要素结构非适配性引起的效率损失。因此,后发国家并未选择先发国家代表前沿技术的D2点而选择D1点。值得注意的是,后发国家在由B1点转向I1点的过程中,在实现技术前沿面外移提高技术水平的同时,增强生产要素Z的积累。可见,当后发国家与先发国家要素结构互补且存在较大技术差距时,将选择“技术引进与要素积累交互推进”这一循环往复的路径,随着这一过程的不断重复,后发国家Z要素积累程度逐渐深化,Z要素密集型技术效率不断提高,技术差距逐步缩小,直至接近先发国家技术前沿,这时技术引进成本高昂,且由于技术封锁难以再大规模引进,后发国家开始进行自主研发。而当后发国家与先发国家的技术差距较小时,后发国家B最初根据本国要素禀赋选择在B3点的技术,由于已达到一定的技术水平,随技术差距的缩小技术外溢效应将逐步减弱,因而通过技术引进实现的技术水平提升TIMPORT与自主研发实现的技术水平提升TR & D差异并不大,前者有可能超越后者。在此情形下,后发国家B将在技术前沿面上选择“符合本国要素禀赋结构的自主创新”的技术进步路径。

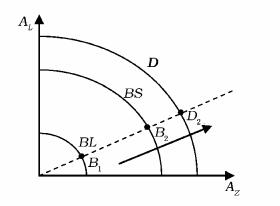

(二) 要素结构相似条件下后发国家的适宜性技术进步路径选择机理图 2显示的是当后发国家要素禀赋结构与先发国家相似时,在不同技术差距约束下,后发国家选择的适宜性技术进步路径。相似的要素禀赋结构,使后发国家在引进先发国家前沿技术过程中,减少由要素结构与技术非适配性诱致的效率损失。为最大程度地降低这一损失,后发国家将先通过要素积累,缩小与先发国家要素结构的差距,加速技能劳动或资本积累。因此,当后发国家与先发国家具有相似的要素结构时,技术差距并非是决定后发国家选择适宜性技术进步路径的关键。在任何技术差距下,后发国家都将充分利用后发优势,选择“要素积累驱动技术引进”的技术进步路径,实现研发成本和时间的节约,直至后发国家技术水平接近或者超越先发国家,技术外溢效应趋于0,凭借前期技能劳动要素的积累,后发国家开始取代先发国家从事前沿技术研发。值得注意的是,在两种要素结构下后发国家都将实现要素积累,但与要素结构互补情形下后发国家通过技术引进实现要素积累不同的是,要素结构相似情形下后发国家是先通过要素积累缩小与先发国家要素结构的差距再进行技术引进。

|

| 图 2 要素结构相似型国家适宜性技术选择路径 |

18世纪70年代,发端于英国的工业革命极大地提升了英国各行业的生产率水平,纺织业、煤矿采选业和冶金业以及机械制造业等产业的经济绩效获得突破性提升,其工业生产总额占比达到了50%(见表 2)。工业革命时期的技术扩散,也使全世界完成了由农业化向工业化阶段的过渡。在此之前,世界各国均处于农业化阶段,经济增长极为缓慢。作为后发国家的英国与当时的先发国荷兰之间的技术差距并不大,英国之所以能凭借技术革命完成经济赶超迈入大国行列,原因在于英国根据本国环境资源和要素禀赋进行技术研发,选择了适宜性的技术进步路径,也在于专利法为其提供了适合技术创新的制度环境。

| 时期 | 项目 | 英国 | 法国 | 德国 | 美国 | 俄国 |

| 1810-1812年 | 棉纺织业机纺锭数 (万枚) |

506.7 | 1 040 | 27.5-30 | 9-12 | - |

| 19世纪20年代初 | 棉纺织业机纺锭数 | 英国的纱锭数超过法国3-4倍,超过德国10倍 | - | - | ||

| 1825年 | 生铁产量(万吨) | 59 | 48 | |||

| 19世纪20年代初 | 煤产量(万吨) | >1 400 | 100 | 100 | 5-6 | - |

| 1850年 | 煤产量(万吨) 煤产量占比(%) |

>5 000 60.2 |

三国煤产量略大于英国1/3 | - | ||

| 1825年 | 蒸汽机数量(台) 总功率(万马力) |

15 000 37.5 |

328 0.5 |

- | - | - |

| 1837年 | 蒸汽机数量(台) 总功率(万马力) |

- | - | 423 0.75 |

19世纪前25年使用水力机 | - |

| 1820年 1840年 1870年 |

工业生产总额占比(%) | 50 45 32 |

- | - 12 13 |

- 11 23 |

- |

| 资料来源:来源于《世界经济史》①,转引自《经济危机和周期的理论与历史》第一卷上册②,《资本主义世界经济史研究》③。 | ||||||

① 高德步、王珏:《世界经济史》,中国人民大学出版社2011年版,第216页。

② [苏]门德尔逊:《经济危机和周期的理论与历史》,第一卷上册,三联书店1975年版,第293-294页。

③ [徳]库钦斯基:《资本主义世界经济史研究》,三联书店1955年版,第41页。

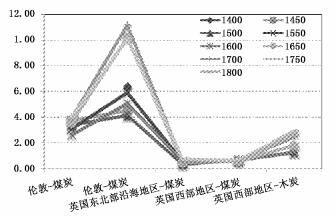

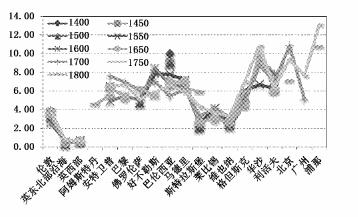

工业革命之前,葡萄牙和西班牙掌握着当时最为先进的航海技术,造船技术革命使荷兰拥有世界领先的造船技术,技术领先的优势使这些国家先后迈入世界大国行列。在当时,英国的要素禀赋和资源环境与这些国家不同,英国具有较高的工资水平(斯密,1776;马尔萨斯,1992;克拉潘,1975;艾伦,2012)④,圈地运动、殖民掠夺和对外贸易又使其积累了大量资本。同时,英国国内煤炭资源价格极为低廉,如图 3和图 4所示。英国各地区煤炭资源价格都远低于另一主要燃料木炭的价格,与世界其他地区燃料资源相比也较为廉价。这些资源禀赋条件诱致了一系列以机器代替手工劳动,且密集使用煤炭资源的技术创新,主要体现在纺织业、煤炭和冶金业、机械制造业,成为英国经济腾飞的支柱产业(卡梅伦和尼尔,2003)①。英国拥有丰富的煤炭资源,蒸汽机的发明与应用最初源于煤炭采矿业,以廉价的煤炭代替木炭的市场需求催生深层挖掘煤炭的生产目标。为解决深层挖掘中的淹井问题,排除矿井的积水,纽科门蒸汽机应运而生。纽科门蒸汽机体积较大,燃料的利用率低,但考虑到煤矿产区低廉的燃料价格,这类蒸汽机被广泛应用于煤炭采矿业。不过,英国不同地区煤炭资源价格差异较大(见图 4),作为锡矿产区的康沃尔郡,煤炭燃料价格昂贵,瓦特和博尔顿发明的新式蒸汽机克服了纽科门蒸汽机燃料消耗大的缺陷,提高了燃料的利用效率,因而被广泛用于这一矿区。可见,英国丰富而廉价的煤矿资源诱致蒸汽机技术的创新,而不同地区煤炭资源丰裕度和价格的差异,才诱使燃料利用效率不同的蒸汽机得以出现。

|

| 图 3 英国不同地区煤炭与木炭资源实际价格对比 资料来源:《近代英国工业革命揭秘:放眼全球的深度透视》②。 |

|

| 图 4 英国各地区与其他地区资源实际价格对比 资料来源:《近代英国工业革命揭秘:放眼全球的深度透视》②。 |

④ [英]马尔萨斯:《人口原理》,朱泱、胡企林、朱和中译,商务印书馆1992年版;[英]克拉潘:《现代英国经济史》,姚曾廙译,商务印书馆1975年版;[英]斯密:《国富论》,郭大力、王亚南译,商务印书馆1972年版;[英]艾伦:《近代英国工业革命揭秘:放眼全球的深度透视》,毛立坤译,浙江大学出版社2012年版。学界对于工业革命期间英国劳动力的工资水平存在一定争议,库钦斯基等人认为期间英国工资率水平较低;但罗伯特·艾伦在《近代英国工业革命揭秘》一书中详尽阐述了在此期间英国工资率水平较高的原因,笔者赞同这一观点。

① [美]卡梅伦、[美]尼尔:《世界经济简史:从旧石器时代到20世纪末》,潘宁译,上海译文出版社2003年版。

② [英]艾伦:《近代英国工业革命揭秘:放眼全球的深度透视》,毛立坤译,浙江大学出版社2012年版,第151-152页。

采矿业对于蒸汽机的使用,带动了机械制造业的技术创新,也正是机械制造业的发展,增加了生铁的需求,进而推动了冶金行业的技术创新。由于煤中含有硫化物,铁矿石遇硫化物后无法产生纯正的生铁,过去丰富的煤矿资源并不能用于炼铁。亚伯拉罕·达比通过加热煤炭排除硫化物将其转化为焦炭,作为炼铁的燃料;其后,搅拌法和滚轧法的发明使煤炭彻底代替木炭成为炼铁行业的主要燃料。可见,机械制造业和冶金业的技术创新与英国丰裕的煤矿资源不无关系,前者提高了煤矿的开采效率,而后者则使廉价的煤炭资源广泛使用。同时,冶金行业的技术进步使铁产量提高和价格下降,并改善了冶铁质量,蒸汽机的技术创新诱致了蒸汽机车的发明,使铁路交通运输业发展迅速。

纺织业作为新兴产业,其发展源于约翰·凯伊于1733年发明的飞梭,织布效率得到极大的提升,纺纱和织布的非平衡发展催生了纺纱机器的需求(萧国亮和隋福民,2013)③,珍妮纺纱机、水力纺纱机和走锭纺纱机相继出现,纺纱机器的技术创新和更新换代也与当时的要素禀赋密切相关。首先,珍妮纺纱机的构造相对简单,仅通过设置多个纱锭提高劳动生产率,而因操作困难使男工代替女工(高德步和王珏,2011)④;更具影响力的水力纺纱机,以水力驱动、体积庞大且造价昂贵,该类机器必须在有水位落差的村庄才能设厂,工厂雇佣廉价的妇女和童工取代熟练男工。其后,走锭纺纱机结合了珍妮纺纱机和水力纺纱机的优点,以蒸汽机驱动,克服水力纺纱机受自然条件约束的局限性,能够充分利用英国丰裕且廉价的煤矿资源。可见,纺织行业的技术创新起初主要是为了提升劳动效率,但逐渐朝向多使用廉价劳动力和丰富的煤矿资源方向发展,验证要素禀赋条件是技术创新方向的决定因素。

③萧国亮、隋福民:《世界经济史》,北京大学出版社2013年版。

④ 高德步、王珏:《世界经济史》,中国人民大学出版社2011年版。

与此同时,专利法的确立为技术创新提供了相适宜的制度保障,成为英国能够实现技术赶超的重要条件。在工业革命前,技术创新更多地表现为一种基于经验积累的偶发性行为,技术创新概率较低且发明数量十分有限(林毅夫,2007)①。技术发明的非排他性使发明者的私人收益和社会收益不对等,技术创新和发明缺乏相应的激励机制。英国于1624年颁布《垄断法规》,作为世界首部具有现代意义的专利法,规定各行业门类新技术发明者具有一定年限的专利权,缩小了技术发明的私人收益与社会收益之间的差异,自此技术发明成为一项利润驱动的经济行为,从而使技术创新成群地、集中地出现。可见,与技术创新相适宜的专利法为英国技术创新、生产率提高和经济增长奠定了制度基础。表 3归纳了以专利法作为制度保障的条件下,英国根据本国要素资源禀赋所进行的适宜性技术创新。

| 时期 | 产业 | 技术选择的诱致因素 | 对适宜性技术选择路径的影响 |

| 1624年 | — | 垄断法规 | 专利法的颁布缩小了技术创新的私人收益和社会收益之间的差异,为技术创新和发明创造了适宜的制度环境 |

| 18世纪 | — | 资本与劳动要素 | 丰富的资本积累,劳动力的工资水平较高——以机器设备资本代替昂贵手工劳动的技术创新 |

| 1712年 1769年 |

机械制造业 | 挖掘深层的煤炭资源 | 挖掘煤炭资源——纽科门蒸汽机 煤炭价格的地区差异——新式蒸汽机 |

| 1709年 1784年 |

冶金业 | 利用丰富的煤炭资源 | 实现煤炭燃料对木炭的完全替代——将煤炭转化为焦炭,可用于炼铁——搅拌法和滚轧法 |

| 1767— 1779年 |

纺织业 | 劳动要素价格 | 异质性劳动力的价格差异——纺纱机的更新换代——珍妮纺纱机、水力纺织机、走锭纺纱机 |

①林毅夫:《李约瑟之谜、韦伯疑问和中国的奇迹》,《北京大学学报》(哲学社会科学版),2007年第4期。

若后发国家与先发国家之间具有较大的技术差距,应当如何选择适宜性的技术进步路径呢?我们以日本为例,分析其技术进步路径选择的条件。日本曾两次实现了经济赶超:第一次始于19世纪80年代,此时英、美、德等国家历经百年完成工业化进程,日本却仅用了25年的时间就完成了工业革命,实现了由农业国家向工业化国家迈进;第二次是二战后1950-1973年期间,日本作为当时的战败国,经济迅速复兴,年均经济增速高达8%,远超欧美发达国家,国民生产总值翻两番,创造了“增长奇迹”。值得关注的是,作为日本经济增速最快的二战后时期,其要素结构与先发国家大相径庭,技术差距也较大,如何选择适宜性的技术进步路径而实现经济赶超?日本在二战中损失总计643亿日元,损失率约达25%(香西泰,1989)②;死亡人数约为300万人,面对战败制裁,日本国内外经济环境均十分严峻,农业经济凋敝,工业生产萎缩,国内生活、生产资料匮乏,加之货币发行量激增,日本面临严重的通货膨胀。在此情形下,1946年12月-1949年期间,日本政府推行“倾斜生产方式”,即在生产资料严重不足的条件下,所有经济政策都集中向煤炭生产倾斜,扶持钢铁产业。在物质资本和劳动力投入向煤炭和钢铁产业倾斜的情形下,煤炭和钢铁产量确实大幅增长,却以其他产业发展缓慢和通货膨胀持续蔓延为代价。为了抑制通货膨胀的蔓延,日本政府自1949年开始施行“道奇计划”,推行产业结构合理化,逐步在煤炭、钢铁、电力、造船四大重点产业进行现代技术设备投资,推进产业结构升级,1951-1955年劳动和资本生产率、劳动装备率和生产附加值等指数均提高一倍以上(安藤良雄,1976)③。日本引进技术仍然遵循由低端产业向中高端产业迈进、由资源密集型产业向资本及技术密集型产业发展的顺序,以技术引进加速资本积累,再逐步推进产业结构优化。从20世纪50年代初期大量引进煤炭、钢铁、造船和电力产业的技术,除煤炭生产业因资源匮乏逐年萎缩外,其他三个产业在60年代初期都处于领先地位。到50年代后期开始引进汽车、电子和家用电器及合成化工产业技术,于60年代后期处于世界领先地位。为解决资本积累不足与引进前沿技术产生的大额资金需求之间的矛盾,日本政府控制外部资金和内部资金的来源和使用,一方面实行外汇管制,外汇资金仅能用于上述四大重点产业的技术设备更新,严格控制外商直接投资,鼓励对外借款;另一方面,财政投融资和政策金融协同扶持重点产业的发展。在此基础上,本着“保证国际收支平衡为前提,不扰乱国内产业秩序;限制可能对中小企业造成冲击的技术引进”的原则,日本开始引进国外先进技术。为了充分利用本国稀有的外汇资金,日本政府对引进技术进行分类,审查极为严格,禁止重复引进;鼓励国内企业吸收前沿技术,实现进口技术替代。有赖于战前的技能劳动积累,日本能够迅速识别、引进和吸收世界范围内的前沿技术,加强对技术价值的审核,每一行业设置一个技术引进窗口企业,引进技术后这一行业所有企业均可使用这一技术,在避免重复投资的基础上实现了适度竞争(井村喜代子,1996)①。

② [日]香西泰:《高度成长的时代》,日本评论社1989年版。

③ [日]安藤良雄:《日本经济政策史论》,东京大学出版会1976年版。

① [日]井村喜代子:《现代日本经济论从战败到步出“经济大国”》,季爱琴、王建钢译,首都师范大学出版社1996年版。

然而,同为与先发国家具有较大技术差距和要素结构互补的后发国家,“亚洲四小龙”和日本实现技术进步和经济赶超的路径却有些许不同。首先,新加坡、韩国、中国台湾和中国香港与日本所处的经济发展阶段并不相同。如前所述,日本作为战败国虽背负巨额战争赔款,但整体来看,其人力资本折损程度并不大,且日本战前已经基本完成工业化,技术水平处于世界领先地位;而“亚洲四小龙”多为欧美发达国家的殖民地,以生产初级产品为主的经济结构极为单一,经济总量和增速都相对落后,资本和劳动力相对匮乏。

其次,日本和“亚洲四小龙”虽然都通过技术引进和模仿实现技术赶超,但二者技术引进的方式存在较大差异:日本主要是通过购买专利技术,充分吸收前沿国家的先进技术,对外商直接投资加以限制。“亚洲四小龙”国家或地区则充分利用本地的廉价劳动力,通过外商直接投资即以跨国公司在本地设厂为主,发展劳动密集型产业提高技术水平。最后,日本和“亚洲四小龙”引进技术类型也有所不同(见表 4),日本几乎是同步引进不同产业的世界前沿技术,尤其是战后集中发展钢铁、电力、交通运输业及微电子产业等资本和技术密集型产业。“亚洲四小龙”则优先发展食品、木材加工业、纺织服装业和电子工业产品装配等劳动密集型产业,引进非前沿的劳动密集型技术,借此加深资本积累后逐步引进资本密集型技术,推动石油化工业、机械制造业和钢铁业等资本技术密集型产业的发展,即以技术引进带动要素结构升级,再促进技术升级。可见,与先发国家要素结构互补且具有较大技术差距的后发国家,先通过技术引进加快资本和技能劳动的积累,再推进产业结构合理化以实现技术升级的路径更加适宜。

| 时期 | 日本 | 韩国 | 中国台湾 | 中国香港 | 新加坡 |

| 1950- 1955年 |

电力、钢铁和交通运输业 | 棉纺织业 | 纺织、服装产业 | ||

| 1956- 1960年 |

化工精炼技术、造船、电力、钢铁、电子产品和家用电器 | 棉纺织业 | 服装产业 | 食品加工业、木材加工、纺织、服装和电子工业产品的装配 | |

| 1961- 1965年 |

化工材料和合成化工业 | 化工业 | 棉纺织业、服装产业 | 电子产品和钟表制造业 | |

| 1966- 1970年 |

汽车、微型电子业 | 化工精炼技术、钢铁业 | 棉纺织业、服装、鞋帽、玩具、钟表制造业 | ||

| 1971- 1975年 |

微型电子业 | 造船业、钢铁业、机械制造业和石油化工业 | 棉纺织业、服装、鞋帽、玩具、钟表制造业 | 通用机械和运输机械,服务业取代制造业 | 食品加工业、木材加工、纺织、服装和电子产品的装配 |

| 1976- 1980年 |

微型电子业 | 新型电脑、计算机外围设备、无线电话、声像和电讯设备业 | 航运、航空旅游、金融业 | 石油精炼、塑料制品、合成纤维、燃气轮机、工业机械、光学产品、办公设备;交通、通讯、金融医疗和旅游业 | |

| 资料来源:《比较优势与发展战略——对“东亚奇迹”的再解释》①,《世界经济史》②。 | |||||

① 林毅夫、蔡昉、李周:《比较优势与发展战略——对“东亚奇迹”的再解释》,《中国社会科学》1999年第5期。

② 高德步、王珏:《世界经济史》,中国人民大学出版社2011年版,第389-396页。

四、要素结构相似约束下后发国家适宜性技术进步路径:经验分析然而,许多实现经济赶超的国家,要素禀赋与先发国家并非存在过大差距,甚至可能是相似的。那么,对于这类国家为什么会出现经济赶超呢?英国凭借工业革命虽最先完成工业化进程,但引领第二次工业革命的却是美国和德国。作为与先发国家英国具有相似要素结构的美国和德国,在实现经济赶超进程中的技术路径有着许多相似之处,如通过关税保护确立了与技术创新相适宜的制度环境,通过技能劳动的引进与培育加速人力资本积累,拓宽资本来源渠道发展资本市场,提高本国要素禀赋与引进的前沿技术的适配性。首先,为保护本国新兴产业和弱势产业,美国和德国都通过关税保护抵制英国的倾销。以纺织业为例,英国纺织业通过技术创新并实现由机械设备对手工劳动的替代后,生产效率高且生产成本低,向德国和美国倾销大批廉价纺织品。而此时美国和德国纺织业的技术水平较为落后,纺织产品与英国相比也无比较优势,但均实行保护性关税政策,其中1830-1932年美国棉纺织品的真实关税为71%(杰里米·阿塔克和彼得·帕塞尔,2000)③,德国则通过关税同盟对英国的棉纺织业原材料实行开放政策,对英国棉纺织商品实行关税保护,这些措施为国内幼稚产业和新兴产业技术创新提供了良好的制度保障。

③ [美]阿塔克、[美]帕塞尔:《新美国经济史:从殖民地时期到1940年》,罗涛等译,中国社会科学出版社2000年版。

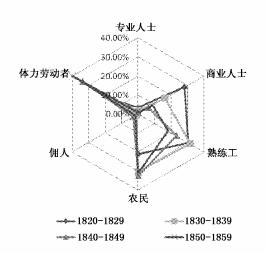

其次,美国和德国都通过教育和技术移民加强技能劳动的积累,广泛改进有利于重点产业发展的要素条件,形成与引进的前沿技术相适宜的要素结构(North,1966)④。技能劳动积累与前沿技术相适配可提高技术吸收效率。同时,高技能劳动可作为技术创新的研发投入,提高创新成功率,这与厉以宁(2013)的技术教育对经济增长有重要作用的观点相一致⑤。因此,美国和德国在引进英国先进技术设备的同时,更注重技能劳动的积累,通过技术移民和学校教育增加技能劳动供给。1825年以前,英国实行技术封锁,严禁技术工匠移居海外,以保持自己的技术优势,美国和德国只能派出工业间谍获取英国先进技术,以高薪吸引技能劳动者偷渡移居本国。如图 5所示,1820-1859年期间美国移民构成中熟练技能工人的占比颇高,尤其是1820-1829年、1830-1839年期间熟练工人移民占移民总人数的比重高达30.54%和31.50%。此后,两国还通过加强技术教育以提高技能劳动供给,如表 5所示,德国早在19世纪20年代就开始实行义务教育并兴办职业技校,设立三级制教育培训体制。同期,美国兴办公立学校,逐渐发展职业技术教育。可见,职业技术教育的普及增加了与技术进步相适宜的技能劳动供给,有利于实现资本设备和技能劳动对简单劳动的替代。同时,以高校教育为基础的科研机构培养了大批技术研发的高技能型人才(见表 5),以大型企业为依托的工业实验室则使技术创新迅速推广,转化为生产力。

|

| 图 5 1820-1859年美国移民的职业构成 资料来源:图 5来自《世界现代化历程:北美卷》①,转引自《美国经济史的再解释》②。 |

| 时期 | 国家 | 名称 | 成果概览 |

| 1821年 | 美国 | 公立学校 | 美国开办了免费的公立学校。 |

| 1860-1862年 | 美国 | 职业技术学校 | 出台了莫利尔法,促进美国公立教育和职业技术教育的发展。 |

| 1863-1865年 | 美国 | 国家科学院 | 成立国家科学院,同时其他科研组织数量达36个,增加了美国高技术型人才的供应。 |

| 19世纪20年代 | 德国 | 义务教育职业技术教育 | 开始实行强制义务教育,实行公立学校或私立学校、职业学校、技术学校为主体的三级职业技术教育培育体制。 |

| 19世纪20年代 | 德国 | 基森大学 | 化学家的摇篮,化学家李比西创立。李比西研究了土壤的化学构成,建立合成肥料理论体系。 |

| 19世纪初 | 德国 | 哥廷根大学 | 高斯开创的哥廷根学派,培养大量数学家,尤其是黎曼、狄利克雷和雅可比等人在不同数学领域取得重大突破。 |

| 19世纪60年代 | 德国 | 柏林大学 | 以霍夫曼为代表的学者研究了煤焦油燃料化工技术,并合成各种化学制剂。 |

| 资料来源:根据《世界经济史》整理①②。 | |||

① 李剑鸣:《世界现代化历程:北美卷》,江苏人民出版社2010年版,第386页。

② Fogel R W, Stanley L E. The Reinterpretation of American Economic History. New York Harper & Row, 1971.

④ North D C. The economic growth of the United States, 1790-1860. New York: Norton Press, 1966.

⑤厉以宁:《厉以宁经济史论文选》,商务印书馆2013年版。

① 高德步、王珏:《世界经济史》,中国人民大学出版社2011年版,第247页。

② 萧国亮、隋福民:《世界经济史》,北京大学出版社2013年版,第240-241页。

第三,美国资本市场和德国综合银行的发展推动了资本密集型技术创新。第二次工业革命期间的技术创新,归根结底仍是以机器设备投资代替简单劳动力的技术进步,势必需要大量的资本积累。然而,与英国相比,美国和德国初期并不具备丰富的资本积累,通过资本融通将社会资本配置到耗费大量资本积累的工业部门,为其技术发展筹集资金。其中美国工业企业主要通过留存利润进行内源融资及在资本市场发行股票和债券筹措资金,尤其是自19世纪80年代起华尔街的股票和债券市场是工业企业的主要融资渠道(萧国亮和隋福民,2013)③。德国的综合银行通过滚转法,即以新换旧为大型工业企业提供长期借贷,发行股票和债券为大型企业发展资本密集型技术筹措资本,使德国工业企业对综合银行形成很高的依赖程度。综合性银行与企业之间的长期信贷关系有利于推进经济发展,鼓励投资和技术引进的政策可能更适用于后发国家(Acemoglu,2006)④。可见,与英国技术进步路径不同,美国和德国是在关税政策保护下,通过技术移民和教育积累技能劳动,利用金融市场筹集资金,缩小与先发国家要素结构的差距,通过要素禀赋结构的升级驱动技术进步。

③萧国亮、隋福民:《世界经济史》,北京大学出版社2013年版。

④Acemoglu D, Aghion P, Zilibotti F. Distance to frontier, selection, and economic growth. Journal of the European Economic association, 2006, 4(1):37-74.

当然,美国和德国的要素禀赋和资源环境也存在一定差异,两国在技术进步和经济赶超路径上也表现出各自的特征。美国最初作为英国的殖民地,其技术进步更多的是对英国技术的借鉴、仿效和延续,通过农业技术发展带动轻工业,轻工业技术发展促进重工业技术发展,重工业技术反哺农业,再实现农业机械化。具体而言,美国拥有广袤而肥沃的土地和丰富的矿产资源,农业产业内部分工细化,劳动生产率较高和农产品价格较低,为轻工业发展创造了有利条件。由于国内劳动力资源的长期匮乏,诱致企业研发劳动节约型技术进步,这类技术创新甚至比英国同类技术更倾向于节约劳动力,以其他丰裕的要素投入代替稀缺的劳动力要素投入(Rosenberg,1972;哈巴库克和波斯坦,2002)⑤。美国纺织业通过引进英国先进技术最先获得发展,其后铁路建设推动了煤炭采选业、钢铁冶炼业和机械制造业的发展,大量科研投入使石油工业和化学工业快速发展,凭借科技领域的重大突破,电力行业和通讯行业高速发展,汽车行业则通过标准化生产流程迅速发展。与此同时,美国在重工业化进程中同步实现了农业机械化。与美国内生的技术赶超路径不同,德国引进并发展技术的路径是由政府主导的,限于英国纺织业的压制,难以选择先轻工业后重工业的传统技术变迁路径,政府通过铁路建设带动煤矿采选业、钢铁冶炼业和机械制造业等重工业的发展,火车燃煤和冶炼钢铁产生了对煤矿资源的超额需求,使电动泵、电力驱动的通风机等用于深层挖煤的机器得到广泛应用,机械制造业技术创新使采煤业生产效率大幅提高。当然,机械制造业的技术创新源于电气行业的发展,化工等新兴工业的技术创新则使德国完成了后发国家的技术赶超。

⑤Rosenberg N. Technology and American economic growth. New York: Harper and Row, 1972;[英]哈巴库克、[英]波斯坦:《剑桥欧洲经济史》(第6卷),王春法等译,经济科学出版社2003年版。

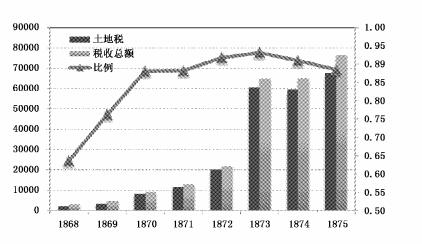

同样,19世纪80年代日本开始工业化,亦是先通过要素积累缩小其与先发国家要素结构的差距,再引进、吸收前沿技术。明治维新时期的地税改革和教育先行政策,有利于深化资本积累和加速技能劳动供给。首先,地税改革为日本资本积累奠定了重要基础。为加速资本积累,日本政府率先从财政收入入手。作为日本政府财政收入的主要来源,土地税收制度的改革十分关键。日本于1873年开始推行地税改革,一改旧税制中实物交税成本过高、土地丈量和确定产量程序繁琐等弊端,施行以实际土地生产能力核准土地价格作为计税依据,以3%的税率向土地所有者征税,规定统一用货币缴纳。如图 6所示,1873年地税改革后,土地税额由1868年的0.2009亿元增加至0.606亿元,后者约为前者的三倍。其次,日本推行教育先行的政策,在提高义务教育普及程度的基础上,增设了东京大学和东京技术工业学院增加技能劳动力供给。日本在中日战争和日俄战争中,掠夺侵占了大量资本和资源,这些都为日本工业革命的发生提供了大量物质资本、自然资源和技能劳动。

|

| 图 6 1868-1875年日本土地税收变化趋势 |

③ 杨栋梁:《日本近现代经济史》,世界知识出版社2010年版,第42页。

④ 吕万和:《明治维新和明治政权性质的再探讨》,《世界历史》1981年第2期。

日本工业革命开始的时点,英国已基本完成工业革命,明显不同于美国沿袭英国工业化的推进顺序,依次实现农业、轻工业和重工业技术进步的技术追赶模式,日本技术引进模式是全面的、水平的移植世界范围内的前沿技术,并率先以制度移植为前提:18世纪70年代明治维新时期,日本政府先后移植了美国的银行系统、小学教育系统,英国的海军、电报和邮政系统,法国的陆军系统、司法和警察系统等。在良好的制度安排下,日本纺织工业、铁路建设业、机械制造业、煤炭采选业、冶铁业和船舶制造业都有快速发展。

五、基本结论及对中国的启示本文通过技术前沿面视角,考察了不同要素禀赋结构的后发国家实现技术进步的路径。结果发现,当后发国家与先发国家拥有互补的要素结构时,若二者存在较大的技术差距,后发国家为缩小技术引进的效率损失,将尽可能选择符合自身禀赋结构的技术类型,再通过“技术引进与要素积累交互推进”的方式,推动技术前沿面外移;若二者的技术差距较小,后发国家将在技术前沿面上选择“符合本国要素禀赋结构的自主创新”方式,实现技术进步。当后发国家与先发国家拥有相似的要素结构时,无论技术差距大小,后发国家都将选择“要素积累驱动技术引进”的技术赶超路径,首先通过要素积累缩小与先发国家要素结构的差距,提高引进技术与要素结构的适配性,减少效率损失再引进先发国家的前沿技术,直至接近甚至超过世界技术前沿面,最后开始取代先发国家,从事世界前沿技术研发。工业革命至今,英国、美国、德国和日本以及“亚洲四小龙”等不同要素禀赋结构的后发国家或地区技术进步路径的选择,基本吻合我们对适宜性技术选择机理的判断。

当前,关于我国选择何种技术进步路径的研究还未达成共识。自改革开放至今,我国要素禀赋结构已发生逆转,人口红利渐次消失,推高了劳动力成本,物质资本已从稀缺走向相对充裕。与此同时,地区要素禀赋结构的非平衡性持续存在。若仅根据我国现阶段整体要素禀赋结构,采用单一规则选择技术进步路径可能并不适用,应细分产业并根据各产业与世界技术前沿面的距离,评估不同产业的比较优势和竞争优势,选择适宜性技术进步路径实现技术升级和经济赶超。结合不同地区的要素禀赋结构,设计产业转移策略,合理规划产业布局。首先,对与先发国家有着较大技术差距的传统产业而言,我国资本积累不足等问题已初步得到改善,要素结构与先发国家不断趋同,可充分发挥技术的后发优势,通过“引进来,走出去”并行的技术引进方式缩小技术差距,在本国建立工业园区等配套设施招揽外资,结合商品直接进口等方式引进先发国家技术,提高我国产品的技术含量。鼓励本国企业“走出去”,利用跨国企业并购的方式掌握先发国家的技术以提高产品附加值。其次,以技术差距小、技术密集度高和研发周期短为特征的新兴产业,初期应当完善创新型人才培育机制,在先发国家设立海外技术研发中心,在引进前沿技术的同时,深化本国和先发国家人力资本双向流动机制,加速人力资本积累,打破技能劳动匮乏的困境。当人力资本积累水平逐渐接近先发国家时,构建以企业为主、政府为辅和联合高校的“三位一体”的自主创新平台,政府应加大财政研发投入力度,规范产业市场准入制度,打破产业垄断和市场分割,利用资本市场和银行系统拓宽创新型企业的融资渠道,鼓励企业与高校合作,建立重点实验室和科研院所,加快科研成果转化。最后,根据不同地区的要素禀赋结构,规划不同要素密集型产业布局,实现产业转移的同时制定适宜的技术进步路径,在“东部地区自主创新,中西部地区技术引进为主体”的水平化技术发展战略下,根据产业技术差距对不同产业进行垂直化分层处理。

| [1] | 林毅夫, 张鹏飞. 适宜技术、技术选择和发展中国家的经济增长[J].经济学(季刊),2006(4). |

| [2] | 王林辉, 董直庆. 资本体现式技术进步、技术合意结构和我国生产率增长来源[J].数量经济技术经济研究,2012(5). |

| [3] | Acemoglu D, Zilibotti F. Productivity Differences[J].The Quarterly Journal of Economics,2001,116(2):563–606. |

| [4] | Basu S, Weil D N. Appropriate Technology and Growth[J].The Quarterly Journal of Economics,1998,113(4):1025–1054. |

| [5] | Caselli F, Coleman W J. The World Technology Frontier[J].The American Economic Review,2006,96(3):499–522. |

2.School of Business, East China Normal University, Shanghai 200241, China

2015, Vol. 17

2015, Vol. 17