文章信息

| 上海财经大学 2015年17卷第5期 |

- 李俊峰

- Li Junfeng

- 经营者集中救济措施的委托实施机制研究

- On Trust Mechanism of Merger Remedies' Enforcement

- 上海财经大学学报, 2015, 17(5): 93-105.

- On Trust Mechanism of Merger Remedies' Enforcement, 2015, 17(5): 93-105.

-

文章历史

- 收稿日期:2015-06-11

2015第17卷第5期

对具有反竞争效果的经营者集中不予禁止,而是附加某些限制条件,以冲抵、消除其危害性,此乃全球各法域反垄断执法机构①常用的一种竞争规制手段。这些限制条件对竞争秩序受到的损害具有救济作用,所以也被称为“救济”或“救济措施”(merger remedy)②。

① 对经营者集中反垄断审查发挥主导作用的机构,其性质未必是“行政执法机关”。例如,美国即采用“司法中心主义”,大量附加限制性条件的审查决定是由法院以“同意判决”(consent decree)的形式表述的。为便于讨论起见,本文将此类审查决定的有权机构及其行权活动,简称为“执法机构”和“执法”。

② 在我国商务部反垄断局主要工作人员的编著中,即采取这种汉译称谓方式。见尚明:《企业并购反垄断控制:欧盟及部分成员国立法执法经验》,法律出版社2008年版,第80、82页。

反垄断救济决定的做出,标志着救济措施“形成机制”的终止,不过,反垄断执法活动的成果此时还只是一件“文本”,要转化为“实效”,还有赖于一个新的程序环节——救济措施“实施机制”的启动。因此,以何种法律机制保障业已做出的救济决定被切实遵照执行,是经营者集中反垄断制度设计中应有的核心命题。

从国内外竞争当局的执法实践看,以委托(mandate)合同为基础,由独立的第三方私人作为“受托人”,对集中当事方实施救济措施的情况进行监督、干预的现象颇为常见。以我国截至2015年5月的统计数据为例,在商务部的附加限制条件批准集中的审查决定中,涉及委托实施的案件就超过了90%。

作为这种委托实施机制的源头——由私人基于合同约定代行政府职能的现象,自20世纪中叶开始在美国盛行,现已广泛、多样化地存在于众多国家和领域。欧美学界从法理学、宪法和行政法学角度对其普遍性、基础性问题的探讨已较为深入,③对于救济措施委托实施这一具体而细微的机制安排,则倾向于采取实用主义、工具主义的态度,开展理论研究的兴趣并不浓厚。我国反垄断执法机关虽然在规范和操作意义上移植了救济措施的委托实施机制,但无从直接引入针对该机制的理论解说,也无力同步构建关于“基于合同的公共职能私人化”一般问题的理论共识,由此导致国内对这种委托实施法律机理的认识还比较模糊,相关立法也未免粗糙,实践活动很大程度上仍处于失范状态。

③ See Laura T. Dickinson,Public Law Values in a Privatized World,31 Yale J. Int'l L. 383 (2006); Dan Guttman,Contracting United States Government Work: Organizational and Constitutional Models,Public Organization Review,Volume 3,Issue 3; Amir Hefetz and Mildred Warner,Privatization and Its Reverse: Explaining the Dynamics of the Government Contracting Process,Journal of Public Administration Research and Theory,Volume 14,Issue 2,etc.

鉴于中短期内可能无法得到其他法学学科的理论支援,而竞争执法对委托实施机制又有旺盛需求,本文试图以竞争法为局部突破口,清楚界定委托实施机制的法律含义,妥当认识这种特殊受托关系的法律性质,藉此审视我国委托实施制度规范的缺漏之处并力图改进之。这些研究不但旨在深化对相关具体机制的认识,而且对政府职能的私人实现机制这个更一般性问题的探讨,或许也具有某些启示意义。

一、救济措施的委托实施机制界说救济措施的实施机制,可以理解为具有法律拘束力的经营者集中反垄断救济措施得以被确保付诸实现的促进与保障机制。其要害问题有三:主导或推动实施的主体是谁?实施的方式有何?相关主体在实施过程中的交互作用关系为何?参照这些因素,可将救济措施的实施机制分为公共实施、私人实施、委托实施三种类型。其中,委托实施是介于公共实施与私人实施之间的一种特殊的和罕见的法律实施机制,具有无可替代的独到功能。

(一) 实施机制的类别在法律经济学的视野里,法律的实施有公共实施(public enforcement)与私人实施(private enforcement)之分。公共实施是由公共财政负担成本,由公共机构对违法行为进行调查,对违法者提出指控并施加制裁,因制裁所获取的物质收益归入公共财政的活动;私人实施是指私人在不耗费公币的情况下,自行对现实的与潜在的违法者进行监督、追诉、裁判。①与此相对应,救济措施的实施机制也有公共实施与私人实施之分,而且衍生出兼具二者特征的委托实施机制。

①参见李俊峰:《反垄断法的私人实施》,中国法制出版社2009年版。

1.公共实施机制

救济措施的公共实施机制,是指国家公权力机构依靠自身资源,对集中当事方执行救济措施要求的情况进行监督,对不执行或不完全执行者进行调查、制裁,以促成救济目的实现的机制。公共实施对集中当事方具有强制性、权威性,有权要求集中当事方定期提交报告②、数据,有权调阅、复制相关会议和账册记录,约谈经营者的工作人员等,其理论上的实施效率较高。

②例如,在谷歌收购摩托罗拉案的反垄断审查决定中,我国商务部就要求谷歌自审查决定发布之日起的五年内,每六个月就向商务部报告一次其遵守救济措施要求的情况,见 《关于附加限制性条件批准谷歌收购摩托罗拉移动经营者集中反垄断审查决定的公告》(商务部公告2012年第25号)。

不过,面对数量与日俱增、复杂程度大相径庭的有待实施的救济案件,公共执法的资源(无论是可支配的财政经费还是可调遣的专业人员)非常有限,而且存在“监管俘获”的风险。纯粹指望公共机构实施救济措施并不切合实际。因此,有必要激发私人参与实施的动机,使其成为公共实施的有益补充。

2.私人实施机制

救济措施的私人实施机制,是指基于自身利益或公益诉求的私人(包括自然人或非官方组织),在法律允许的范围内,自发、自愿、自主地对违反救济措施要求的集中当事方进行监督、追诉的机制。其中,监督是指私人收集、整理集中当事方的违规信息,并向公共机构提供相关线索、证据;追诉是指私人针对违反救济措施要求的集中当事方提起诉讼或者仲裁①,以获得具有竞争救济效果的判决或裁决。

①刘武朝:《论经营者集中附限制性条件执行争议的仲裁适用》,《河北法学》2013年第10期。

与公共实施相比,私人实施具有泛在性、长期性、经济性、积极性和独立性等优势。“泛在性”是指私人具有无处不在、无时不在的特性,任何有机会接触、了解和掌握集中当事方不当执行救济措施信息的私人,都是潜在的私人实施主体;“长期性”是指私人实施者的身份并非基于授权任命取得,而是基于自发的实施意愿和现实的实施能力,不受期限限制;“经济性”是指所须消耗的经济成本,完全由私人自行承担,既不依赖公共财政,也不会给集中当事方造成无谓负担;“积极性”是指私人实施者往往与违反救济措施要求的经营者具有利害关系(例如,集中当事方的竞争者、下游或上游交易对象、终端消费者等),在私人利益的驱动下,促进救济措施的实施就成为这些私人积极、理性的选择,当然也不排除某些“英雄模范”“为正义挺身而出”②的情形;“独立性”是指私人实施者无须按照公共机构的指令行事,不受公共执法资源的限制,不被“上级”所制裁,可免遭官僚权力交叠掣肘之害。总之,由于私人监督者数量庞大、身份隐蔽、行为独立,集中当事方通过“俘获”、“收买”来掩盖其违规行为的企图较难得逞。

②[日]田中英夫、竹内昭夫:《私人在法实现中的作用》,李薇译,法律出版社2006年版,第10页。

但是,与拥有强制力(例如,迫使经营者提供相关文件、数据、证据、证人证言等)的公共机构相比,私人实施只能以和平方式进行,对经营者不具有强制性、压服性;私人实施者的数量虽然庞大,但彼此间缺乏组织联合和信息共享机制,难以发挥集合效应;而且,由于缺少外部资源的补偿,成本收益预期的严重失衡,会显著抑制私人实施救济措施的意愿。

3.委托实施机制

救济措施的委托实施机制,是指经反垄断执法机构认可的私人(具有所需知识、经验及技能的非官方人员或组织),与集中当事方订立委托合同,以受托人的身份对经营者执行救济措施的情况进行监督,乃至介入、干预或替代经营者执行救济措施的过程,以及各相关主体在此过程中的交互关系模式。③

③在宽泛的意义上,以“受托人”身份实施救济措施的主体未必是私人。例如,在Verbund/Allianz案(Case COMP/M. 2947)中,澳大利亚的能源监管部门E-Control便担当了救济措施受托实施者的角色(参见韩伟:《经营者集中附条件法律问题研究》,法律出版社2013年版,第148页)。不过,这种由公共机构作为救济措施实施受托人的情形,性质上应属于公共实施。

委托实施在很大程度上消弭、贯通了公共实施与私人实施的边界,兼具它们的某些比较优势,但又具有如表 1所示的鲜明特征。

| 委托实施机制 | 公共实施机制 | 私人实施机制 | |

| 实施的主体 | 私人 | 执法机构 | 私人 |

| 取得实施主体身份的依据 | 合同约定 | 法律规定 | 法律规定 |

| 实施行为对集中当事方是否有强制性 | 是 | 是 | 否 |

| 实施的动机 | 合同约定的报酬 | 公共利益 | 公共或私人利益 |

| 实施主体是否向执法机构负责 | 是 | / | 否 |

| 实施主体是否听命执法机构的指令 | 是 | / | 否 |

| 实施行为的职责权限 | 合同约定 | 法律规定 | 法律规定 |

私人是委托实施机制中最具能动性的力量,扮演着反垄断执法机构“耳目”(监督者)或“手脚”(干预者)的角色,向执法机构负责和报告工作,接受和执行执法机构的指示。

私人取得受托实施者身份的依据一般并非法律规定,而是其与集中当事方订立的委托授权合同。实际上,很多竞争法域并没有调整这一机制的专门性制度规范,而是采取实用主义的态度,通过公布指南性的文件、建议性的委托合同范本以及对个案的具体处理,来引导委托实施机制的运行。

受托实施的私人是经过执法机构遴选和认可的特定主体,具有独立于执法机构和集中当事方的法律地位,可以按照委托合同的约定,对经营者落实救济措施的情况进行强制性监督,深入企业内部,获取相关文件资料、约谈相关工作人员、出席高层会议、审核集中当事方行为的合规性,乃至直接代替当事方做出行为决策。

受托人实施救济措施的根本动机,很大程度上是通过履行受托事务获得约定的酬金,而非维护竞争秩序这一公共福祉。酬金不从公共财政列支,而是由委托人(即集中当事方)担负。纯粹的私人实施者可以自主行事,除法律规定的情形以外,对执法机构和集中当事方不负有任何义务或责任。受托机制中的私人实施者则须在委托合同确定的授权范围内行事,委托合同的条款还应接受执法机构的事先审定,因此,受托人与集中当事方或执法机构之间,可以设定某些特别约定的权力义务关系。

如果说私人实施与公共实施是泾渭分明的两种机制,那么委托实施则是私人实施与公共实施的杂糅融合——私人倚靠执法机构的“后台”支撑,获得对经营者的威慑力甚至强制力;执法机构则借助私人的财政和人力资源优势,得以更加及时、全面、深入地掌握经营者的合规情况;私人实施与公共实施的边界,在相当程度上被模糊甚至贯穿,私人与执法机构之间得以通过直接顺畅、优势互补的联合工作机制,共同推进救济措施的实施。

(二) 受托实施者的类型从委托实施机制的全球经验来看,以职责与权限的差异为标准,可将受托人区分为经营受托人、监督受托人和剥离受托人三种基本类型。

1.经营受托人

经营受托人直接对集中当事方的业务活动实施经营管理,具有维护特定营业的生命力、竞争力的独特功能,扮演着维护商业价值和竞争秩序的双重角色。

例如,美国司法部反托拉斯局在其《集中救济政策指南》(简称《救济指南》)①中提出,经营受托人(operating trustee)是根据救济措施条款的要求,负责对待剥离的全部或部分营业进行日常管理,确保“单独持有的营业”(hold-separate business)能以具有竞争力的方式获得经营的人。如果反托拉斯局认为集中当事方有能力和动机对待剥离资产采取不当管理行为,使资产剥离可得实现之维护竞争效果有遭受贬损的可能,将考虑借助委托实施机制,令经营受托人在某种程度上取代集中当事方的经营管理者地位,如同理性的经营管理者那样,直接对待剥离资产实施管理。

①U.S. Department of Justice,Antitrust Division Policy Guide to Merger Remedies,June 2011.

从各国实践情况来看,适用经营受托人的情形较为罕见,围绕其产生的争议也较大。原因主要有三个方面:其一,经营受托人一般仅用于待剥离资产在被售出之前存在较为现实和紧迫贬值风险的案件中,符合此类情形的案件较少。其二,经营受托人的角色功能与经理人相似,直接对集中当事方的部分业务进行经营管理,以保全相关资产的功能与价值为己任。不过,这种机制使反垄断执法机构通过受托人间接扮演了“产业规制者”的角色,容易招致超越其竞争规制本位、逾越竞争中立立场的嫌疑。其三,若经营受托人的管理活动失败,待剥离资产的市场价值贬损,救济措施对竞争秩序的救济作用不彰,决定选任该受托人的集中执法机构势必面临较大的舆论压力和批评质疑。因此,除非个案情势所迫,执法机构通常不会启用经营受托人。

2.监督受托人

世界各法域对监督受托人含义的表述不尽相同。美国联邦贸易委员会认为,“监督受托人(monitor trustee)是由委员会指定的负责监督同意令特定条款实施情况的独立第三人”,“监督受托人有时又称审计受托人(auditor trustee)或过渡期受托人(interim trustee)”,通常适用于集中当事方依据救济措施要求“对其他当事方或待剥离资产的买方负有某种临时义务关系”的案件;①欧盟委员会制定的《向欧盟委员会的承诺范本》②提出,“监督受托人(monitoring trustee)是指经委员会批准并由集中当事方选任,有责任监督集中当事方对决定所附条件和义务遵守情况的一个或多个独立于当事方的自然人或法人”;我国商务部则认为,“监督受托人,是指受申报方委托并经商务部同意,在自行剥离阶段负责对剥离进行监督的自然人、法人或其他组织。”③

①FTC,Frequently Asked Question About Merger Consent Order Provisions,https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/mergers/merger-faq.

②Commitments to the European Commission,http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/template_commitments_en.pdf.

③《关于经营者集中附加限制性条件的规定(试行)》(商务部令2014年第6号)。

本文以为,综合关于监督受托人的各种描述,可将其界定为“经反垄断机构认可并受集中当事方委托,对集中当事方执行救济措施要求的情况进行监督,并向反垄断机构报告相关情况的私人”。监督受托人不是集中当事方经营管理活动的直接“干预者”,而是救济措施实施情况的“观察者”、“报告者”。欧盟高度重视监督受托人的作用,在2006年至2010年欧盟针对共99起案件做出的救济决定中,就有 91起设置了选任监督受托人的要求;④美国司法部在其《救济指南》中表态:除了为保全待剥离资产的价值而任命监督受托人的情形之外,“对于涉及持续性的行为救济义务,尤其是涉及需要专业技术和产业特殊知识才能有效监督的案件,也会考虑任命监督受托人”;⑤ 美国联邦贸易委员会与司法部的立场类似,倾向于在相关市场复杂、当事人不能自行完成业务剥离,或者被剥离业务存在贬值风险的案件中考虑任命监督受托人;在中国,自2008年《反垄断法》生效以来做出的24起附条件批准经营者集中的救济决定当中,有21起规定了适用委托实施机制的条款。⑥

④See Jonas S Brueckner,Thomas Hoehn,Monitoring Compliance with Merger Remedies—The Role of the Monitoring Trustee,Competition Law International,September 2010.

⑤US Department of Justice,Antitrust Division Policy Guide to Merger Remedies (2011).

⑥该统计数据截至2015年5月18日,涉及委托实施机制的集中案件包括默克/安智、微软/诺基亚、赛默飞世尔/立菲、百特/金宝、联发科技/开曼晨星案、丸红/高鸿、嘉能可/斯特拉塔等;为规定适用委托实施机制的案件仅有3起,分别是英博/AB公司、通用汽车/德尔福、通用电气/神华集中案。

3.剥离受托人

何谓剥离受托人,观点亦有差异。有的认为剥离受托人是指由官方“指定的在集中当事方未能按照命令要求剥离资产的案件中”对资产进行剥离的独立第三人;⑦ 有的将其定义为“经官方批准且由集中当事方任命,得到集中当事方独家委托授权,将剥离业务无底价限制地出售给买受人的一个或多个独立于当事方的自然人或法人”;⑧我国商务部将剥离受托人界定为受集中当事方委托并经竞争执法机构同意,“在受托剥离阶段负责出售剥离业务的自然人、法人或其他组织”。⑨

⑦FTC,Frequently Asked Question About Merger Consent Order Provisions,https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/mergers/merger-faq,US Department of Justice,Antitrust Division Policy Guide to Merger remedies (2011).

⑧Commitments to the European Commission,http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/template_commitments_en.pdf.

⑨《关于经营者集中附加限制性条件的规定(试行)》(商务部令2014年第6号)。

我们以为,可将剥离受托人界定为受托对集中当事方资产的剥离条件(包括买受方的遴选、出售的价格等)直接做出决策的第三方私人。剥离受托机制一般用于集中当事方未能在规定时限内自行完成资产剥离的情况,剥离受托人不但是集中当事方资产剥离情况的“观察者”和“报告者”,更是强行推动资产完成剥离的直接“干预者”。

任何一项涉及资产剥离的救济要求,都有可能因为集中当事方的拖延、懈怠和故意而无法按期实现。因此,任命剥离受托人,就成为确保剥离救济措施能够得到切实践行的一道“屏障”。剥离受托人机制往往与“皇冠明珠条款”(crown jewel provision)①相伴,受托人有权以非常低廉乃至无底价的交易条件快速处分待剥离资产,极有可能损及集中当事方的利益。当事方有惮于此,通常会力争在自行剥离期内完成资产剥离工作。由此可见,剥离受托机制很大程度上是一种威慑机制,这种机制未必会在每一起救济案件中实际运用,但是在救济决定中保留启动该机制的条款,即便“备而不用”,其作用也不可低估。有鉴于此,在欧美地区和我国目前做出的含有资产剥离要求的救济决定中,几乎无一例外地都设置了剥离受托人条款。

①FTC,Frequently Asked Question About Merger Consent Order Provisions,https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/mergers/merger-faq.

总的看来,凡是符合受托人实施机制的基本特征,为确保救济措施得以良好实施,根据个案情况设置的拥有特定权限的私人,均可被视为受托人。因此,受托实施者理论上并不以上述经营受托人、监督受托人和剥离受托人三种类型为限,不排除未来的救济措施实施活动中出现其他类型受托人的可能性。

二、委托实施机制的基础法律关系受托人与集中当事方之间签署的“委托协议”,是委托实施机制当中的基础法律关系。然而,这种受托关系似乎兼有民事委托与行政委托的某些特征,其法律性质究竟为何,应予澄清。

(一) 民事委托合同的外观创设委托实施关系的合同,外观上具备“民事委托”合同的特征。在欧盟,关于委托实施机制虽然没有专门的制度规范,但欧盟委员会在其《最佳操作指南:委员会关于在集中条例下资产剥离承诺及受托人选任的范本》(简称“《选任范本》”)②需要说明的是,该合同范本旨在为集中当事方向欧盟委员会提交救济承诺时提供“指南”之用,在当事方与受托人自愿选择适用和签署之前,并无当然和确定的法律拘束力。不过,合同范本的内容显然体现了欧盟当局倾向性的观点和态度。中指出:受托人选任合同“是剥离当事方与受托人之间的双务合同,该文件是委员会、受托人和当事方三者关系的基础”,在合同中,“委托双方应约定适当的费率结构”。

②Best Practice Guidelines: The Commission’s Model Texts for Divestiture Commitments and the Trustee Mandate under the EC Merger Regulation,5 December 2013.

我国商务部《关于实施经营者集中资产或业务剥离的暂行规定》(以下简称《暂行规定》)曾规定:“剥离义务人”应当根据反垄断审查决定的要求“委托”监督受托人,并在受托剥离阶段“委托”剥离受托人,“监督受托人和剥离受托人的报酬由剥离义务人支付”;现行《关于经营者集中附加限制性条件的规定(试行)》(以下简称《试行规定》,该规定已取代《暂行规定》)规定:监督受托人是指“受申报方委托”,并经商务部同意,在自行剥离阶段负责对剥离进行监督的自然人、法人或其他组织;剥离受托人是指“受申报方委托”并经商务部同意,在受托剥离阶段负责出售剥离业务的自然人、法人或其他组织,“剥离义务人应负责支付监督受托人和剥离受托人报酬”。

美国在其与经营者集中相关的法律制度或指南中没有指明选任受托人的法律基础,但是从其救济决定案例的文本来看,显然也将受托关系定位于民事委托合同。例如,在El Paso/Coastal案③中,联邦贸易委员会的救济决定要求:“在监督受托人的人选确认后的十个工作日内,当事方应按经委员会审定的内容签署委托协议,向监督受托人授予监督当事方执行命令所需的所有必要权利。当事方有权要求监督受托人签署保密协议,禁止将其以监督受托人身份获取的任何与竞争相关的敏感信息或专有信息,向委员会以外的任何他人披露或供其使用。监督受托人的工作开销由当事方承担。”上述情况表明,中国、欧盟和美国当局对于委托实施机制基础法律关系的看法,至少在三个方面是相同的:首先,受托人的委任依据,是集中当事方与受托人签署的合同;其次,该合同的当事人是平等的民事主体,因此其法律性质为民事合同;最后,该合同的核心内容是一方“委托”他方某些行为,并为此向他方支付报酬。总之,仅从外观特征和文字措辞判断,委托实施机制的基础法律关系似乎应为“民事委托合同”。

③El Paso/Coastal,Dkt. No. C-3996.

(二) 公共权力委托的功用与通常所见的民事合同不同,就委托实施机制项下委托关系的实质效果而言,用“公共权力委托”(将公共权力部分地委托给私人行使)而非“私人权利委托”来形容其定位,可能更为贴切。对于此类委托合同的谈判、缔结和履行,合同双方不能基于“意思自治”完全自行商定,反垄断执法机构保有一系列至关重要的干预权力。其主要权力可例举如下:

1.受托人选决定权

我国商务部《试行规定》要求,剥离义务人(集中当事方)有义务向商务部“提交”监督受托人、剥离受托人的人选,但商务部有权“对剥离义务人提交的监督受托人、剥离受托人……进行审查,以确保其符合审查决定的要求”,而且最终的人选必须“经商务部同意”。

欧盟《选任范本》要求,集中当事方“应向委员会提供其提议批准任命为监督受托人的一个或多个人的名单”,“委员会有权批准或否决被推荐的受托人”。如果当事方“推荐的受托人都被委员会否决,委员会将选任一名受托人,当事方必须按照委员会批准的受托人委托事项,任命或促使任命该受托人”。美国联邦贸易委员会甚至倾向于把初步遴选受托人推荐名单的权力也握于手中。其官方网站以问答形式述称:“问:委员会如何选择剥离受托人?答:一般而言,委员会的工作人员会运用其自身在产业领域中的资源,也可借助集中当事方,来推举候选的受托人名单……工作人员会约谈候选人,参考其他意见,做出是否向委员会推荐特定候选人的决定。”受托人的最后确认需要由委员会“指定”,①美国司法部反托拉斯局在其指南文件中也使用了“指定”受托人的措辞。②

①FTC,Frequently Asked Question About Merger Consent Order Provisions,https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/mergers/merger-faq.

②US Department of Justice,Antitrust Division Policy Guide to Merger Remedies (2011).

2.合同条款审核权

依据我国《试行规定》,商务部有权对集中当事方拟与受托人签署的“委托协议……进行审查,以确保其符合审查决定的要求”。欧盟在《选任范本》中明确,“对受托人的委托以及本协议的条款由委员会批准”,“委托协议仅能以书面形式修订,且须获得委员会的事先批准”。

美国联邦贸易委员会的救济决定通常含有如下格式条款:“当事方须同意与监督受托人的权力、义务、授权和责任相关的如下条款和条件”(后接对此类条款和条件的详细描述),而且“当事方应按经委员会审定的内容签署委托协议”。③

③See El Paso/Coastal,Dkt. No. C-3996.

3.听取受托人报告权

我国《试行规定》要求,监督受托人应当“对剥离义务人推荐的买方人选、拟签订的出售协议进行评估,并向商务部提交评估报告”,“应商务部的要求提交其他与剥离有关的报告”。商务部对此类报告的内容及相关信息拥有专享权,受托人不得向包括集中当事方在内的第三人披露。

欧盟《选任范本》提出:“在每月结束后的15日内或委员会同意的其他时间,监督受托人应向委员会提交一份书面报告,同时向当事方出具一份非保密副本。报告应包括监督受托人对委托协议规定义务的履行情况、交易各方对条件和义务的遵守情况”,“应委员会要求(或受托人主动提出),受托人可在任何时候就委托协议项下的事宜向委员会作书面或口头的报告”。

美国司法部要求受托人经常报告情况进展(provide frequent updates)①,联邦贸易委员会在救济决定中也会要求监督受托人定期或“按委员会要求的时间”“向委员会递交书面报告”。②

①US Department of Justice,Antitrust Division Policy Guide to Merger Remedies (2011).

②See El Paso/Coastal,Dkt. No. C-3996.

4.对受托人的指示权

商务部原《暂行规定》要求,“非经商务部同意,剥离义务人不得对监督受托人和剥离受托人发出指示”。欧盟《选任范本》指出:“委员会可以自行或根据受托人或当事方的要求,向受托人作出命令或指示,以促使条件和义务得到遵守。当事方无权向受托人作出指示。”显然,“当事方与受托人之间的关系不是一种传统的受托关系”。③

③Best Practice Guidelines: The Commission’s Model Texts for Divestiture Commitments and the Trustee Mandate under the EC Merger Regulation,5 December 2013.

采用委托实施机制的一个隐含前提,是经营者有违反救济承诺④的动机或可能,受托人的职责则是矫正经营者的违规行为,因此,受托人与集中当事方之间具有潜在的对立性,不接受当事方的指示,保持独立于当事方的地位和角色,是委托实施机制之功能赖以发挥的必要条件。这也正是反垄断执法机构将受托人视为独立于当事方的第三人(independent third party)⑤的原因。

④焦海涛:《我国经营者承诺制度的适用与完善》,《当代法学》2012年第2期。

⑤See FTC,Frequently Asked Question About Merger Consent Order Provisions,https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/mergers/merger-faq.

(三) 民事涉他合同的视角民事委托合同的外观、执法机构对合同的诸多干预,使委托实施机制的基础法律性质蕴含着某种程度的割裂和冲突。有学者遂主张将该委托关系“改造为完全的行政委托法律关系”,⑥即公权力机构(委托人)与私人(受托人)之间的委托合同关系。

⑥刘武朝、时建中:《论经营者集中反垄断审查中的监督受托人——欧美的经验及借鉴》,《河北法学》2014年第5期。

我们认为,将委托实施机制建立在类似“政府公共服务采购”(即公共机构向私人采购对集中当事方进行监督等服务内容)⑦的法律关系基础之上虽然未尝不可,但从节约公共财政和类似实践经验的角度看,将其定位于“民事涉他合同”当更加合理。

⑦泛指国家机关使用财政性资金采购服务(如专业服务、技术服务、培训服务、信息服务、课题服务)等标的的行为。

1.委托实施成本的分配

如果受托人“接受执法机构指示、促使经营者实施救济措施”这一核心安排不变,那么将委托关系定位于公共委托(由公共机构充当委托方,向私人采购服务)抑或民事委托(由经营者作为委托人,授权私人提供服务)的差异性,就仅仅在于委托费用应由谁来承担的问题。

公共机构对私人服务的采购,应以满足公共需求为目标,且不应超出必要的边界与限度,以防造成公币的无谓耗费。如果私人服务的成本可以由公共财政以外的资源合理负担,则不应纳入公共采购的范围。本文以为,在法律实施过程中,相对人与执法机构之间的冲突,可有“对立性冲突”与“合作性冲突”之分。对于以处理执法机构与相对人之间冲突关系为主旨的私人服务,相关服务成本应由公共机构还是当事人承担的疑问,应根据冲突关系的性质区别对待:(1)对立性冲突的双方(例如通常的行政违法者与执法机构)之间缺乏一致的意思和利益,一方利益的实现(执法机构的合规要求)是对另一方利益(违规人的违法收益)的绝对损害。因此,用于解决对立性冲突的私人服务的成本,无法通过合同约定的方式事先由违法者承担,只能由执法机构自行支付、私人服务者自愿承担,或者在事后由执法机构以罚款等方式,强制性地从违法者那里获得弥补。(2)合作性冲突的双方(例如反垄断执法机构与做出救济承诺的经营者)之间的关系则建立在基本共识(以救济措施对冲集中的反竞争效果)之上,一方的利益(执法机构对竞争秩序的救济)与另一方的根本利益追求(经营者对集中获准实施的期待)具有相容性、对等性和平行性,只不过相对人的策略性行为,存在与执法机构发生冲突的潜在风险。用于解决合作性冲突的私人服务的费用,可以通过合同约定由相对人自愿承担,从而节约公共资源。救济措施受托实施者开展的活动,属于解决合作性冲突的私人服务,与此相关的服务成本由集中当事方承担是合理和可行的。参与集中的经营者与受托私人基于意思自治(虽然其合意须经执法机构审核准许)约定服务酬金和服务内容的合同,显然应当属于民事合同的范畴。

2.涉他委托合同的性质

更确切地说,经营者与受托人的基础法律关系,是具有涉他内容的民事合同。

首先,它是民事合同。此类合同的性质,如同我国证券发行审批过程中律师事务所、会计师事务所等中介机构与拟上市公司签订的服务合同,性质上均为民事主体之间的合同关系,内容上都是由非官方人员或组织向经营者提供专业服务。正如律师服务费应由作为委托人的拟上市公司自行承担,而非由证券监管机构承担那样,救济措施实施机制中受托私人的服务费用,也应当由经营者而非反垄断执法机构承担。

其次,它不是我国《合同法》中作为有名合同的“委托合同”。《合同法》中的“委托合同”系为“处理委托人事务”、实现委托人的合同利益而设,“受托人应当按照委托人的指示处理委托事务”,“受托人应当按照委托人的要求,报告委托事务的处理情况”。这些特征与委托实施机制中的“委托合同”的内容旨趣相异。

最后,它是涉他合同。一般民事合同的权利义务仅拘束合同当事人,涉他合同则包含为他人设定权益的安排。受托人委托合同为反垄断执法机构设定了受托人选决定权、合同条款审核权、听取受托人报告权、对受托人的指示权等权力,因此性质上属于民事涉他合同。

三、我国委托实施机制的改进在我国,首次涉及委托实施机制的救济案件是2009年的三菱丽阳收购璐彩特案①,但最早颁行的有关这一机制的规范性法律文件,却是商务部2010年颁行的《暂行规定》。

①商务部针对该案的救济决定要求:“如果在剥离期限内产能剥离未能完成,集中双方同意商务部有权指派独立的受托人将璐彩特中国公司的100%股权出售给独立第三方。”见《中华人民共和国商务部公告》(2009年第28号)。

后经“广泛听取、充分吸收”“有关政府部门、行业协会、国外反垄断执法机构、国内外专家和律师的意见”,商务部制定了新的《试行规定》,自2015年起取代原《暂行规定》。新规被视为《反垄断法》“配套立法的重要组成部分,对于规范经营者集中附加限制性条件的确定、实施及监督具有重要意义”。②不过,无论是已被废止的《暂行规定》还是现行有效的《试行规定》,对于委托实施的机制性规定,都存在诸多缺漏。尤为令人困惑和遗憾的是,与原规定相比,现行规定甚至在一些方面出现了倒退。举其要者如下:

②《商务部反垄断局负责人关于〈关于经营者集中附加限制性条件的规定(试行)〉的解读》,http://www.mofcom.gov.cn/article/zhengcejd/bl/201412/20141200835988.shtml。

(一) 受托人的选任公示依照《试行规定》的要求,选任监督受托人、剥离受托人的程序是:首先由集中当事方自行选择若干候选人,在指定的期限内推荐给商务部;然后由商务部对受托人的适格性、委托协议内容的妥当性进行审查和确认;最后,由经营者与受托人签署委托协议,受托人投入监督或剥离活动。

上述受托人选任机制的要害缺陷是信息不透明。如果说出于提高决策效率的考虑,对受托人的人选采取“推荐制”而非“招募制”有其合理成分,那么在选定受托人之后,至少应当向社会公开受托人的名称、联系方式、受托权限等细节信息,以便不特定的第三人向受托人提供经营者可能的违规行为情况,或者就受让待剥离资产发出要约或开展谈判。在目前的制度规范下,受托人的身份可能处于“秘密”状态,这不但制约了委托实施效果的最优化,而且增加了受托人发生道德风险、怠于职责甚至滥用权限的可能性。

对受托人选任环节的改进,可从公开受托人名单开始。欧盟在这方面有一些可资借鉴的经验做法。例如,2013年的Baxter International收购Gambro案救济决定①要求集中当事方委任一名监督受托人,欧盟在确认人选后,随机发布了内容如下的通告:

①Case No COMP/M.6851 - BAXTER INTERNATIONAL/GAMBRO.

“欧盟委员会兹于2013年7月25日批准任命下列机构为该案件的监督受托人:荷兰国际集团公司金融部、荷兰安智银行股份有限公司伦敦分行。联系方式:……(包括地址、电子邮箱、电话、传真等)。监督受托人的职责是对Baxter International遵守委员会2013年7月22日审查决定所附承诺的情况进行监督,并就此向委员会进行报告。第三人如有与承诺相关的疑问,可按上述联系方式与受托人联系。委员会监督其决定所附承诺实施情况的管辖权,不受上述事宜的影响。”②

②MONITORING TRUSTEE IN CASE COMP/M.6851 - BAXTER INTERNATIONAL / GAMBRO,http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/additional_data/m6851_3338_3.pdf.

如此通告,显然旨在鼓励和便利社会公众的相关第三人与受托人开展信息交流,以便提高改善监督的效率和效果。我国亦应借鉴这种做法,及时公开被选任受托人的名称、地址、联系方式,为降低受托人对救济措施实施信息的收集成本提供机制渠道。

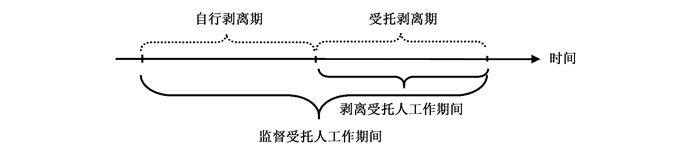

(二) 监督受托人的工作期间依据原《暂行规定》,监督受托人是“受剥离义务人委托,负责对业务剥离进行全程监督的自然人、法人或其他组织”,剥离受托人则是“在受托剥离阶段,受剥离义务人委托,负责找到适当的买方并达成出售协议及其他相关协议的自然人、法人或其他组织”。据此,受托人的工作(履行委托协议约定的职责)期间可用图 1表示:

|

| 图 1 《暂行规定》中的受托人工作期间示意图 |

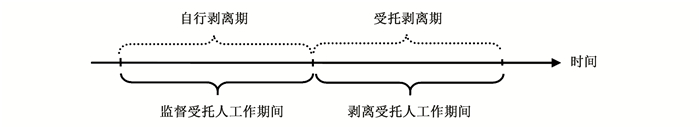

然而,现行的《试行规定》则将监督受托人界定为“在自行剥离阶段负责对剥离进行监督的自然人、法人或其他组织”,将剥离受托人界定为“在受托剥离阶段负责出售剥离业务的自然人、法人或其他组织”。受托人的工作期间如图 2所示:

|

| 图 2 《试行规定》中的受托人工作期间示意图 |

相比之下,原《暂行规定》对监督受托人工作期间的界定,与欧盟的立场基本相同,①较为完整地覆盖了从救济决定生效之日起,至剥离(包括自行剥离和受托剥离)结束之日止的全过程;②现行《试行规定》却把监督受托人的工作期间缩短至当事方自行剥离阶段,使受托剥离阶段的资产监督处于真空状态,这种规则转变的合理性何在,着实令人费解。

①按照欧盟委员会相关操作指南和范本的意见,“监督受托人的职责主要是对剥离业务保持独立期间的管理,即剥离程序的监督”。除了在当事方自行剥离阶段,监督受托人须履行委托合同中约定的监督义务之外,在受托剥离阶段,“剥离受托人每月应向委员会提交一份有剥离进程的综合书面报告”,“并同时提供一份给监督受托人”。由此可见,欧盟当局倾向于使监督受托人的职责期间覆盖自行剥离、受托剥离的整个阶段。See Best Practice Guidelines: The Commission’s Model Texts for Divestiture Commitments and the Trustee Mandate under the EC Merger Regulation,5 December 2013。

②上述两幅示意图仅是对有剥离要求的救济措施适用受托人情形的描述。不过,无论是理论上还是实践中,监督受托人也可以适用于无剥离内容的救济措施的实施过程。例如,《试行规定》中即指明:“商务部可以要求申报方委托受托人对其他种类限制性条件履行情况进行监督。其他种类限制性条件义务人的职责、义务、受托人的选择及其职责,可以比照适用本章有关剥离的相应规定。”

(三) 受托人的义务与责任从全球主要的反垄断法域来看,对于受托人应当负有何种义务或责任的问题,无论在理论上、实践中还是制度层面上,都欠缺系统、清晰的回应。以我国《试行规定》为例,其中对监督受托人、剥离受托人的义务虽有列举式规定,但这些规定既难以从“数量”上完全涵盖监督过程可能遇到的未能明文列举的但在理念上被认为“应当”属于受托人义务的事项,也没有为受托人履行义务的“质量”提供可资评判的尺度;关于受托人的责任问题,《试行规定》则没有任何硬性规定。

笔者以为,受托人义务及责任问题的核心,有主体和内容两个方面。

1.对受托人享有权力(利)的主体

受托人可能向两类主体负有义务或责任。

其一是竞争执法当局。如前所述,相关当局对受托人拥有受托人选决定权、合同条款审核权、听取受托人报告权、对受托人的指示权等,因此,受托人应对当局负有义务。

其二是集中当事方。根据委托合同的约定,受托人可能对集中当事方负有有限的报告义务、保密义务等。③

③例如,在欧盟撰写的委托协议范本中提及,受托人在向欧盟委员会提交工作报告的同时,向集中当事方提交“一份非保密版本”;委托协议双方可以“约定适当的保密条款,以防止未经许可的第三人使用或披露受托人在履行职责过程中获得的任何敏感的或专有的信息”。

2.受托人义务的种类

受托人负有的义务,可有“具体义务”和“原则义务”之分。具体义务是明确、详细、可执行的义务,原则义务是对具体义务的指引、概括和弥补。

其中,具体义务是指合同约定、法律规定或权利(力)人基于其权限范围单方设定的某些明确、具体的义务;原则义务是指受托人负有的忠实义务、勤勉义务。其中,忠实义务是指受托人出于确保救济措施得以完全遵守之目的,善意地履行其职责的义务;勤勉义务是指受托人以一个理性、谨慎、专业的人,在通常的情形下所应具有的勤勉和专业性来履行职责,以确保救济措施实施的义务。原则义务是抽象的义务,可以用来甄别判断法律或合同未予明确的情形,是否应被纳入受托人的义务或责任范畴。

基于监督集中当事方的目的需求、融合公共实施与私人实施的技术需求,应当根据权利(力)主体的不同,区别设置受托人的义务内容。对于集中当事方来说,受托人负有的义务应当是具体的,即除了法定或约定的特定义务之外,受托人不负有其他义务;对于反垄断执法当局而言,受托人应负有忠实、勤勉的原则义务,与此同时,应考虑用列举具体义务的方式为受托人提供更明确的行为指引。

(四) 受托人的违约责任受托人如果出现未能履行具体义务或原则义务的情形,是否应向权利(力)人承担责任、应当承担何种性质和形式的责任?在世界各国的制度与实践中,对这些问题还缺乏明确和一致的认识。例如,依据我国《试行规定》第三十条,对于提供虚假信息或隐瞒信息,未能勤勉、尽职地履行该规定的受托人,商务部“可以责令改正”,这已经是最接近“受托人责任”性质的条款了。①但是,假如这种“责令改正”对受托人没有强制拘束力或惩罚性,则难以被视为一种真正的法律责任形式。

①《试行规定》的征求意见稿曾规定:如果受托人提供虚假信息,未能勤勉、尽职地履行规定的职责,“商务部可以责令改正、责令返还或者没收受托人取得的报酬、取消本次受托人资格。情节严重的,商务部可以取消其未来担任受托人的资格”。然而不知何故,正式颁布的《试行规定》中删去了该项规定。

本文认为,对于反垄断执法机构和集中当事方这两类主体,受托人可分别承担两类性质的责任:

其一是公法或“准”公法上的责任。私人受托主体参与分担反垄断执法职责的公私合作机制,虽然有望降低行政成本、提升公共服务质量,但责任机制的缺失,也可能变相激励私人在分担行政职责时侵犯集中当事方的合法权益。有鉴于此,有必要对私人主体施加某些具有公法性质的责任。②竞争执法机构对受托人可采取的责任追究形式,包括终止在本案中的受托人资格、剥夺其在此后案件中担任受托人的资格、对受托人进行公开谴责等。此类资格、商誉遭遇贬损的后果,未必都属于严格意义上的公法上的责任形式③,但的确可以起到公法上责任的效果。

②高秦伟:《私人主体的行政法义务》,《中国法学》2011年第1期。

③有研究者认为,如今有越来越多的私人主体(包括非政府组织、营利性组织、自然人等)参与承担行政职责,这种公私合作降低了行政成本、提升了公共服务的质量,但是在责任机制缺失的情况下,也会导致私人主体在承担行政任务时发生侵犯公民合法权益的情况。有鉴于此,应当对私人主体施加某些行政法上的义务。

其二是私法上的责任,包括受托服务报酬的扣减、民事赔偿责任的追究等。为了鼓励受托人对集中当事方开展义无反顾的监督或剥离等活动,有必要对受托人行为可能给当事方带来的“损失”(经营者遭受的“损失”,可能恰恰是反垄断法实施的“收益”)予以免责。有的国家在救济决定中就直接指明:“对于监督受托人履行职责行为导致的任何损失、诉请、损害赔偿、责任和开销,当事方对监督受托人不予追究并确保其不受损害”;“当事方不得对受托人完成剥离的行为提起诉讼、施加干扰或阻碍”;“当事方应豁免受托人和保障受托人免于遭受由于或与履行受托人义务(包括受托人的雇员的义务)有关的任何损失、索赔、赔偿、责任或支出,包括所有合理的律师费及为准备应诉或辩护而支出的费用”。④当然,这并不意味着受托人可以滥用权利、肆意胡为,侵害集中当事方的合理利益。对受托人的免责范围,不应包括“因受托人的过失、重大过失、故意、肆意或恶意行为”造成的损失。受托人实施此类“不当行为”的,仍应向机制当事方承担民事赔偿责任。

④El Paso/Coastal,Dkt. No. C-3996.

四、结 语在当今世界的各个反垄断法域,委托实施机制都是备受执法机构倚重的一种技术性手段。对于这样一种行之有效的救济措施机制,我们在以实用主义、拿来主义的态度进行制度移植的同时,应重视维护来自不同法域的制度之间及其与本土制度和理论框架之间的融合性,法律体系内在逻辑的一致性。因此,有必要基于我国法学理论和制度规范的语境,解说委托实施机制的概念、性质等基本问题,将其改造、提升和演化为商务部相关部门规章的内生组成部分。

综合本文前述理论分析和比较研究,我们认为在我国未来的受托人制度规范中,或可参考纳入如下条款:

第×条 (受托人的遴选)商务部有权决定以公开招聘、定向邀请的方式,由经营者自行或由商务部直接遴选剥离受托人或监督受托人(“受托人”)。受托人遴选期间,自附加限制性条件批准集中决定公告之日起算,最长不得超过×个工作日。

第×条 (受托人选的公开)经营者与受托人签署委托协议之日起的×个工作日内,商务部应在其网站上公布受托人的名称、国籍、注册编号、联系方式。其中,受托人的名称和联系地址信息,应同时以中文和其母国通用文字披露。

第×条 (受托人的工作期间)监督受托人、剥离受托人开始和终止履行受托事务期间,由商务部根据保障限制性条件实施的需要和案件的具体情况确定。

第×条 (受托人的义务)受托人对商务部负有忠实、勤勉的义务,以及委托合同中约定的其他具体义务。受托人对做出委托的经营者负有的义务,根据委托协议的约定确定。

第×条 (受托人的责任)受托人违反法律规定、委托协议约定的,商务部有权要求经营者解除与受托人的委托关系,就解除委托事项作出公告,对受托人做出公开谴责,禁止或限制其在此后的案件中担任受托人。受托人履行委托协议的行为导致经营者利益受到损害的,经营者不得要求受托人承担法律责任,但是受托人存在故意的情况除外。

2015, Vol. 17

2015, Vol. 17