| 聚乙二醇/聚乙烯醇共混薄膜的结晶性能 |

2. 齐鲁工业大学 材料科学与工程学院,济南 250353

2. School of Materials Science and Engineering, Qilu University of Technology, Jinan 250353, China

高分子的结构与性能是高分子科学中一个永恒的研究内容。单组分聚合物由于其结构与性能的单一性而限制了其应用,因此高分子改性已经引起了人们越来越多的重视。共混是实现高分子改性的最简单与最直接的方法。通过共混可以显著改善单一组分的物理性能,赋予共混体系新的且具有可调控的结构与性能,开发性能优异的新型高分子复合材料。

聚乙二醇(PEG)是一种常见的水溶性高分子,因其具有无毒和良好的生物相容性而被广泛的应用于生物医学领域。聚乙烯醇(PVA)由于具有良好的水溶性和成膜性而被广泛应用于工业助剂等领域。PEG/PVA共混物具有重要的应用价值,PEG/PVA体系可以作为改性纤维[1]、分离膜[2]、生物医用材料[3]及相变材料[4-6]等。然而,由于共混物中PEG的高结晶度,其应用受到很大限制。虽然有关PEG与其他高分子的共混物结晶行为研究比较多[7-11],但是涉及到PEG / PVA共混物结晶的报道较少[12-15]。Peppas等人[12]发现PEG的结晶导致了PEG/PVA共混薄膜透明性的降低。Alla等人[13]考察了PEG/PVA共混物的结构性能,发现PEG含量在0~30 wt%范围内共混物具有有限的相容性。Younes等人[14]利用量热法、扫描电子显微镜和光谱方法对PEG/PVA共混物进行了表征,结果表明PVA和PEG是不相容的,当PVA的比例增加到80 mol%时,由于粘结在PEO团簇上的PVA层发生结晶-无序转变而导致共混体系的熔融焓显著增加。Kondo等人[15]基于小角散射、广角衍射、红外和热分析的结果,指出PEG/ PVA共混物的相容性较差。

PEG/PVA共混物进行熔融加工及热处理时,其结晶行为会发生变化,从而导致形态结构的变化。对于给定化学组成的聚合物材料而言,形态结构直接决定材料的性能,因此对PEG/PVA共混体系的结晶行为进行深入研究,并将其和性能及加工条件的变化相联系,有重要的理论意义和应用价值,最终能够达到设计及控制材料性能的目的。首先配制了不同配比的PEG/PVA共混溶液,然后通过溶液浇铸法制备了整个组成范围内的PEG/PVA共混薄膜,利用DSC与POM对共混薄膜的结晶行为进行了研究。此外,还考察了PEG的分子量对其结晶性能的影响。

1 材料与方法 1.1 材料聚乙二醇:国药集团化学试剂有限公司,分子量分别为4 000、20 000;聚乙烯醇:天津市红岩化学试剂厂,平均分子量为20 000;高纯水(18 MΩ·cm):优普仪器设备有限公司。

1.2 主要仪器示差扫描量热仪(DSC):美国TA公司(Q-10型);偏光显微镜(POM):江南永新光学仪器有限公司。

1.3 方法 1.3.1 PEG/PVA共混溶液的制备称量一定量的PEG粉末溶解于高纯水中,在室温下搅拌配制成5 wt%的聚乙二醇水溶液;另外取适量的PVA粉末,在90 ℃的高纯水中搅拌溶解得到5 wt%的聚乙烯醇水溶液。分别取这两种高分子溶液,按照不同的体积比混合分别得到质量比不同的共混溶液(PEG/PVA=10/90、20/80、30/70、40/60、50/50、60/40、70/30、80/20、90/10)。室温下将混合溶液搅拌混匀,并用0.2 μm的滤膜过滤得到纯净的高分子共混溶液。

1.3.2 PEG/PVA共混薄膜的制备分别取50 mL混合溶液倾倒于聚四氟乙烯模具中,在通风橱里放置24 h,得到共混薄膜。然后将薄膜放入50 ℃的真空烘箱干燥12 h,得到不同配比的聚合物共混薄膜。样品(PEG/PVA=100/0、90/10、80/20、70/30、60/40、50/50、40/60、30/0、20/80、10/90) 分别标记为a、b、c、d、e、f、g、h、i、j。

1.3.3 PEG/PVA共混薄膜的DSC测试称取大约5 mg左右的样品放入铝坩埚内并密封。为除去样品的热历史,采用升降升模式,即先从室温以10 ℃/min的升温速率升温至100 ℃,然后以10 ℃/min的降温速率降温至0 ℃,最后以10 ℃/min的升温速率升温至100 ℃。聚乙二醇的结晶温度数据来自降温过程,熔融温度数据来自第二次升温过程。实验在高纯氮气气氛下进行,氮气流量为50 mL·min-1。仪器用铟标准品进行校正。

1.3.4 PEG/PVA共混薄膜的形态观察将样品放在载玻片上,加热到100 ℃,恒温5 min,使之完全熔融;再降温至40 ℃,等温结晶30 min。然后放在偏光显微镜的载物台上观察样品的结晶形态。

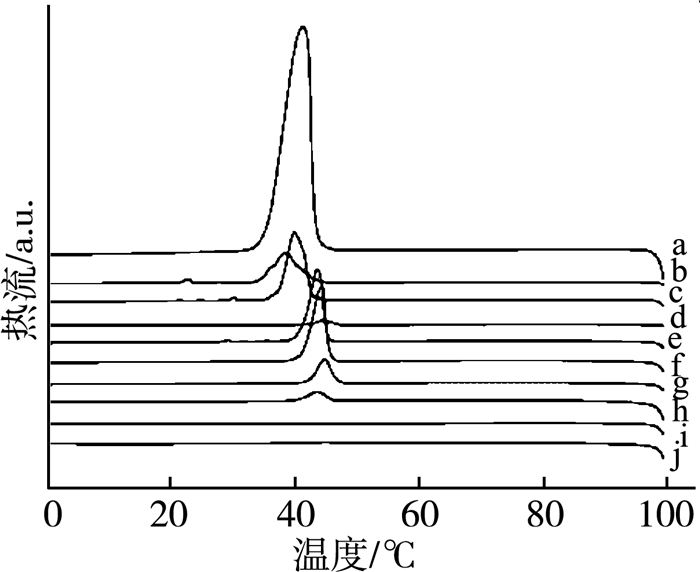

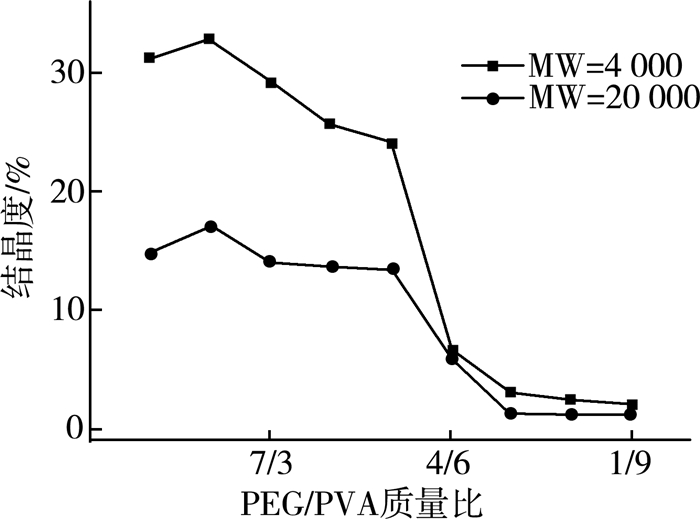

2 结果与分析 2.1 PEG/PVA共混比对PEG结晶性能的影响聚合物共混薄膜的降温曲线如图 1所示。从图中可以看出:纯PEG(样品a)在降温过程中出现了一个明显的放热峰。聚乙二醇是一种结晶性聚合物,在降温过程中很容易结晶,因此会出现结晶放热峰。随着共混物中聚乙二醇含量的降低,结晶峰的峰面积整体上呈现减小的趋势。当PEG:PVA的共混比降至20:80时,已观察不到PEG的结晶现象。这因为聚乙烯醇分子链处于玻璃态,限制了聚乙二醇分子链的运动[5],导致了PEG结晶受限,以至于在实验检测的时间内无法结晶。表 1列出了不同共混比样品的结晶与熔融数据。从表 1可以看出,随着PEG的含量的增加,聚合物的结晶温度整体上呈现增加的趋势。

|

| (注:聚乙二醇分子量为20 000) 图 1 不同共混比的PEG/PVA共混薄膜的降温DSC曲线 |

| 表 1 PEG/PVA共混薄膜的DSC数据(注:聚乙二醇分子量为20 000) |

|

2.2 PEG/PVA共混比对PEG熔融的影响

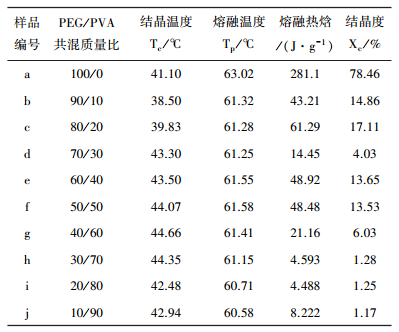

聚合物共混薄膜的二次升温曲线如图 2所示。从图中可以看出:随着共混物中聚乙二醇含量的降低,熔融峰的峰面积整体上呈现减小的趋势,而熔融峰的峰值温度基本保持不变,相对应的PEG的熔融焓随共混比的减小而逐渐降低(表 1)。此外,聚合物的结晶度也随共混物中聚乙二醇含量的降低而减小。需要指出的是:对于样品i与j (共混比分别为20:80与10:90),在升温过程中检测到了熔融的发生,而在降温过程却没有观察到其结晶。这可能是由于在PEG含量非常低的时候其结晶过程由于受限而比较缓慢,以至于在DSC的测试实验尺度内检测不到结晶现象的发生。

|

| (注:聚乙二醇分子量为20 000) 图 2 不同共混比的PEG/PVA共混薄膜的升温DSC曲线 |

2.3 PEG分子量对共混薄膜结晶性能的影响

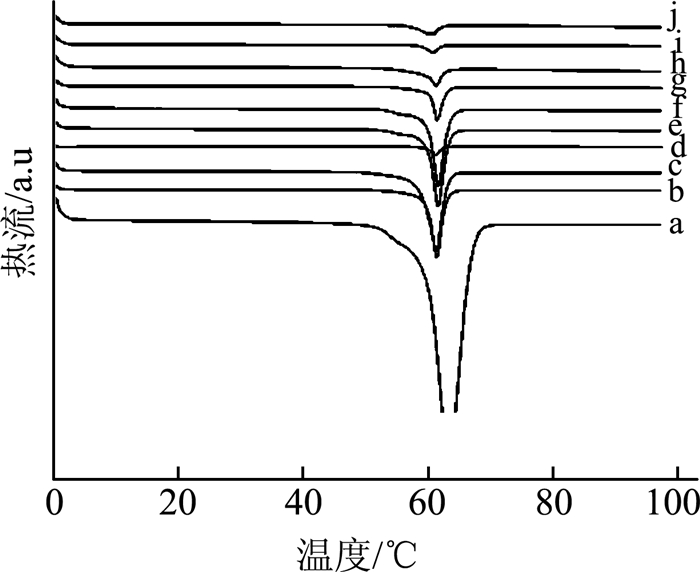

PEG分子量对其结晶性能的影响如图 3所示。从图中可以看出:对于相同PEG含量的共混薄膜,分子量小(MW=4 000) 的结晶度明显高于分子量高(MW=20 000) 的,这种现象对于PEG含量高的样品更为明显。高分子结晶是通过高分子的折叠完成的,聚合物的分子量越高,分子链就越长,受玻璃态PVA分子链的束缚作用就越显著,因此PEG的结晶受限程度增大,从而导致其结晶度的下降[14]。当聚乙二醇含量较低时,可结晶的分子链数目比较少,因此这种受限效应与分子链的长度基本没有关系。

|

| 图 3 聚乙二醇的分子量对聚合物共混薄膜结晶度的影响 |

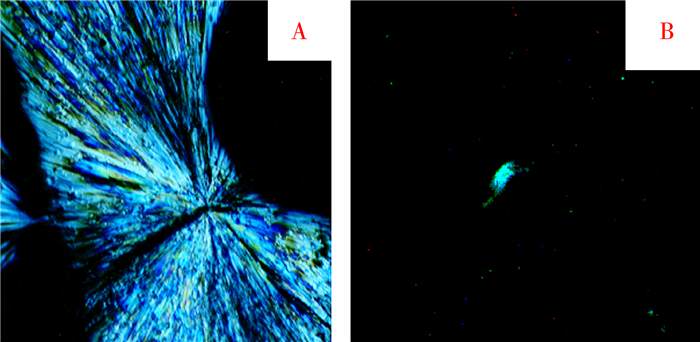

2.4 偏光显微镜观察共混薄膜的结晶形态

聚乙二醇结晶倾向形成球晶,因此可以借助偏光显微镜观察其结晶形态。图 4给出了两种薄膜样品的偏光显微镜照片。从图中可以明显观察到样品b(PEG/PVA共混比为90:10) 中存在着球晶,而样品j(PEG/PVA共混比为10:90) 中没有球晶的生成。值得注意的是,DSC的结果显示该样品存在结晶(表 1),这种差异可能是不同仪器对结晶的灵敏度不同所引起的。

|

| 图 4 不同样品的偏光显微镜照片(A:样品b; B:样品j) |

3 结论

PEG/PVA的共混比对PEG的结晶行为具有显著的影响。随着共混比的降低,PEG的结晶温度逐渐升高,熔融焓与结晶度逐渐降低,熔融温度基本保持不变;当共混比降低至10:90时,偏光显微镜观察不到球晶的存在,而DSC的结果则显示PEG仍能够结晶;在相同的结晶条件下,聚乙二醇的结晶度随其分子量的增加而降低,而熔点基本保持不变。

| [1] |

马海红, 江纪峰, 张虎, 等. PVA-PEG/SiO2-TiO2杂化纤维的制备与表征[J]. 化工新型材料, 2009, 37(11): 108-110. DOI:10.3969/j.issn.1006-3536.2009.11.036 |

| [2] |

袁誉洪, 陈栋华, 王利华, 等. 聚乙二醇改性聚乙烯醇超滤膜的性能[J]. 中南民族学院学报(自然科学版), 1998, 12(6): 10-13. |

| [3] |

王传栋, 王晶, 王勤, 等. 脂肪族聚酯类生物材料亲水性改性的研究进展[J]. 生物医学工程研究, 2009, 28(3): 226-231. |

| [4] |

王忠, 陈立贵, 付蕾, 等. PEG/PVA复合物相变焓的影响因素研究[J]. 化工新型材料, 2007, 35(6): 61-62. |

| [5] |

张梅, 徐天宇, 马荣堂. 聚乙二醇/聚乙烯醇固-固相变材料等温结晶动力学及熔融行为研究[J]. 合成纤维, 2009, 38(11): 18-21. DOI:10.3969/j.issn.1001-7054.2009.11.005 |

| [6] |

周晓明. PEG/PVA高分子固-固相变储能材料的制备[J]. 合成树脂及塑料, 2009, 26(3): 29-33. |

| [7] |

LODGE T P, WOOD E R, HALEY J C. Two calorimetric glass transitions do not necessarily indicate immiscibility:The case of PEO/PMMA[J]. Journal of Polymer Science Part B:Polymer Physics, 2006, 44(4): 756-763. DOI:10.1002/polb.v44:4 |

| [8] |

MISHRA R, RAO K J. On the formation of poly(ethyleneoxide)-poly(vinylalcohol) blends[J]. European Polymer Journal, 1999, 35(10): 1883-1894. DOI:10.1016/S0014-3057(98)00283-3 |

| [9] |

NIJENHUIS A J, COLSTEE E, GRIJPMA D W, et al. High molecular weight poly(l-lactide) and poly(ethylene oxide) blends:thermal characterization and physical properties[J]. Polymer, 1996, 37(26): 5849-5857. DOI:10.1016/S0032-3861(96)00455-7 |

| [10] |

WU W B, CHIU W Y, LIAU W B. Casting solvent effect on crystallization behavior of poly(vinyl acetate)/poly(ethylene oxide) blends:DSC study[J]. Journal of Applied Polymer Science, 1997, 64(3): 411-421. DOI:10.1002/(ISSN)1097-4628 |

| [11] |

HU Y, HU Y S, TOPOLKARAEVHA, et al. Crystallization and phase separation in blends of high stereoregular poly(lactide) with poly(ethylene glycol)[J]. Polymer, 2003, 44(19): 5681-5689. DOI:10.1016/S0032-3861(03)00609-8 |

| [12] |

PEPPAS N A, TENNENHOUSED. Semicrystallinepoly(vinyl alcohol) films and their blends with poly(acrylic acid) and poly(ethylene glycol) for drug delivery applications[J]. Journal of Drug Delivery Science & Technology, 2004, 14(4): 291-297. |

| [13] |

ALLA G S, SAID H M, EL-NAGGAR W M. Structural properties of γ-irradiated poly(vinyl alcohol)/poly(ethylene glycol) polymer blends[J]. Journal of Applied Polymer Science, 2004, 94(1): 167-176. DOI:10.1002/(ISSN)1097-4628 |

| [14] |

YOUNES H, COHN D. Phase separation in poly(ethylene glycol)/poly(lactic acid) blends[J]. European Polymer Journal, 1988, 24(8): 765-773. DOI:10.1016/0014-3057(88)90013-4 |

| [15] |

KONDO T, SAWATARI C, MANLEY R, et al. Characterization of hydrogen bonding in cellulose-synthetic polymer blend systems with regioselectively substituted methylcellulose[J]. Macromolecules, 1994, 27(1): 210-215. DOI:10.1021/ma00079a031 |

2017, Vol. 31

2017, Vol. 31