——

“公民科学”或称之为“公众科学”(citizen science)的概念最早由英国学者艾伦·欧文(Alan Irwin)及美国生物学家瑞克·邦尼(Rick Bonney)于1995年同时提出,并将其定义为公众对于科学知识生产过程的直接参与[1-2]。自提出后,公民科学作为公众参与科学(public engagement with science)的新范式,受到了全球范围内学术领域与实践领域的广泛关注。根据李际的统计,自2000以来,西方对于“公众科学”的研究迅速崛起,增速明显,截止2021年9月,Web of Science上有关公民科学的研究论文就已超过8000余篇[3-4]。而在实践方面,仅欧洲科学研究委员会(European Research Council,ERC)于2022年就支出了1.25亿欧元用于资助来自19个国家的69项公民科学项目。公民科学在全球范围内作为学术研究与公众参与双重工具的价值被广泛认可,并产出了具有相当社会影响的研究成果。

在中国,围绕“公民科学”的研究在近二十年内得到了一定程度的发展。通过知网数据检索,截至2024年4月,中文期刊上发表的围绕“公民科学”或“公众科学”相关的学术论文约有120余篇。正如和鸿鹏、胡万亨所言:“随着学界对公众科学术语的认同程度不断增强,公众科学表现出了较强的包容性,已成为一个内涵丰富的‘伞型概念’”[5],从而极大地激发着国内科学技术与社会(STS)与科学传播学者们对这一概念的学术热情。在实践层面上,虽然国内没有出现类似于美国航空航天局(NASA)或欧洲科学研究委员会(ERC)等大规模的代表官方话语的公民科学资助方,但“全国防鸟撞行动网络”“貉口普查”“全国银杏物候观测”“冠头岭猛禽迁徙观测”“中华秋沙鸭越冬调查”等公民科学实践项目依旧在相当大的范围内推动了国内公众对于公民科学的了解与接受。

但在国内公民科学实践发展的过程中,仍存在一个较为普遍的问题,即围绕公民科学进行的学术研究普遍缺乏与公民科学实践的充分互动,其对于公民科学实践的关注也略显不足。无论是对于“公民科学”的引介与原理性的分析 [6-11],对于“公民科学”的科普、科学传播与博物学价值的研究[12-15],对于“公民科学”的公众参与及科学民主化发展价值的分析[16-19],还是近年来逐渐崭露头角的信息管理视角下公民科学实践模型的设计等[20-26],其所关注的研究样本或案例大多来自西方国家,例如,“康奈尔鸟类观察实验室”[27]“星系动物园”[28]“英国生物学记录中心(BRC)”[6]“Experiment公民科学平台”[29]等,极少有研究从国内的实践项目出发进行探讨。似乎国内的公民科学并不存在充分且成熟的案例可供学界参考。“西方发展充分、中国尚处起步,缺乏成熟案例”已经成为当前国内学界,尤其是STS学界对于公民科学的一种默认共识。然而,现实情况却是,在近20年内,我国公民科学实践发展迅速,大量公益的、民间的公民科学项目得到了较为充分的发展,尤其是在生态学领域内。仅2020年后,与国内生态学相关期刊上发表的利用公民科学进行的大型研究成果就有15项[30-34]。但这一发展似乎并没有引起国内学界的重视。国内学术界对于我国公民科学的实践发展态势与行动特点也知之甚少。因此有必要针对国内公民科学实践进行更为充分的分析,了解其发展态势,明晰其在具体实践过程中的关注焦点与认知情况,从而才能更好地推动我国公民科学实践的良性健康发展。对此,我们提出了本文的核心研究问题:中国当前公民科学实践方的关注焦点是什么?这些关注焦点透露出中国当前公民科学实践方对于“公民科学”怎样的认知情况?

二、研究样本与方法为了回答上述问题,本研究选取了“质兰基金会”于2019年7月至2024年4月间资助的公民科学实践项目作为分析对象。深圳市质兰公益基金会(Zhilan Foundation,以下简称“质兰基金会”) 成立于2018年,是经深圳民政局批准成立的非公募基金会。质兰基金会是目前国内唯一一个,也是最为活跃的,核心面向生态学公民科学项目资助的基金会,其行动目标是为生态公民科学一线研究与实践者提供小额、灵活、长期的资金支持,从而推动生态保护,促进社区减贫与可持续发展。自2019年7月至2024年4月间,质兰基金会共资助了176项生态学领域的公民科学实践项目,资助金额从5万元至40万元之间不等。其中不乏在国内具有相当影响力的公民科学实践项目,如昆山杜克大学的“全国防鸟撞行动网络”项目,“冠头岭迁徙猛禽保护”项目,重庆大学“金钱松自然种族调查、评估与社会保护”项目等。这些项目大体覆盖了我国当前生态学公民科学实践发展的主要领域与方向,具有较好的代表性。其中,质兰基金会公布了每一个受资助项目的详细摘要与资助理由。这些公民科学实践项目的摘要(共

在分析的过程中,我们将项目摘要与资助理由进行了分类分析,主要是因为这两类文本体现了我国公民科学实践中两类不同行动者的关注与认知情况,即项目的操作执行方(由生态科学家群体所撰写的项目摘要)以及项目的资助方(由基金会所撰写的资助理由)。这两类人群共同组成了公民科学实践的行动者体系,但由于其在行动中的角色身份不同,因此可能存在着对于“公民科学”不同的关注重点与认知情况。因此有必要对其进行分别分析与总结。

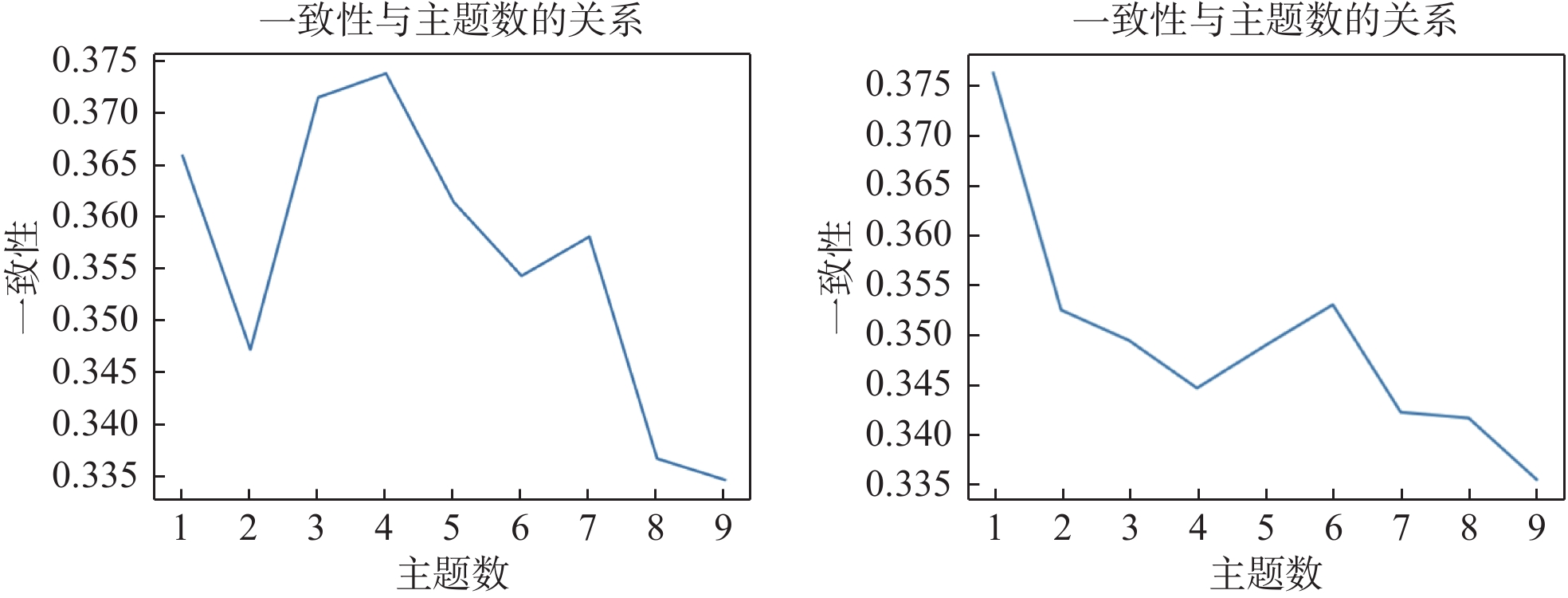

对于这两份文本资料,本文采用了基于非监督自然语言处理技术的LDA主题分析方法。LDA是一种基于潜在狄利克雷分布的主题生成模型。其在具体的分析过程中通过词袋模型对文档内容的主题分布进行推测,从而可以将文档中的主题以概率分布的形式呈现出来。本文在使用Python Jieba包对文本进行分词处理后,进一步采用Pysql库与Gensim库进行LDA主题建模。在具体的分析前,研究先根据“一致性检验”方法确定了两个文本的最佳主题数分别为4个与6个(见图1),并在此基础上通过主题模型自动统计出的每一主题的核心关键词及其分布情况(见表1、表2)。在完成LDA主题分析后,研究进一步结合了LDA主题分析的结果返回原始文本进行基于深度阅读的文本分析以进一步窥探该主题在原始文本中的呈现形式与内容特点。

|

图 1 公民科学项目摘要文本(左)与资助理由文本(右)主题模型数量一致性检验 |

| 表 1 公民科学项目摘要文本主题分类 |

| 表 2 公民科学项目资助理由文本主题分类 |

根据LDA主题模型分析结果可以发现,公民科学项目的操作执行方(生态科学家群体)对于公民科学项目的认知情况主要围绕着以下四个主题维度展开。

(1)作为核心目的的“环境保护行动”

LDA主题模型分析结果显示,公民科学项目的操作执行方所关注的最为显著主题为“环境保护行动”。多维度的保护行动是其开展相关公民科学项目实践的直接起点。对于“栖息地”“物种”“生态”等方面的“保护”与“检测”成为了其对“公民科学”理解的核心诉求。如“探索社会无刺蜂可持续保护的行动方案

(2)作为保护行动基础的“环境科学研究”

除了作为核心目的的“环境保护行动”主题外,LDA分析结果显示公民科学项目操作执行方另一核心关注主题是“环境科学研究”及其学术产出。对于“研究”“调查”“科学”“数据”等维度的关注也体现了生态科学家们对于“公民科学”实践的科研属性的重视。回归摘要文本本身可以发现,大多数在强调“环境科学研究”主题的项目描述中,环境科学家们均表达了较为明确的学术性目的。例如“协同专家学者做鲎作为生态指标物种的调查研究,以期更为有科学依据地推动鲎作为滨海湿地生态指示及明星物种

(3)作为项目开展保障的“社区公众调动”

作为公众参与科学特定形态的“公民科学”,其对于“公众”或“社区”参与有着天然的重视。这一重视同样体现在公民科学项目摘要文本的主题呈现中。根据LDA主题分析结果显示,调动“社区”“成员”或“公众”“参与”到环境“保护”中也是生态科学家在公民科学项目实践中的关注重点之一。例如“调动公众共同协商形成各方认可的黑颈鹤保护与社区共建共管行动计划

(4)作为调动公众工具的“公共科普活动”

虽然部分从事公民科学实践的科学家们强调“公民科学不是科普”[35],但在实践过程中仍有相当数量的公民科学项目承认其科普的价值,并将科普或科学传播视为项目内嵌的阶段性行动目标,如LDA主题分析结果中的“科普”“强化”“公众”“意识”或“知识”“活动”等。例如:“项目第二年,项目组将继续开展巡护、科普宣传、公众活动等工作,扩大受众人群,争取更多的关注与支持

结合上述LDA主题分析结果,以及根据主题分析结果对于原始摘要文本的深入阅读分析,可以发现,生态领域的科学家们在推行公民科学实践时具有明显的实用主义偏向,其核心关注主题均为与自身密切相关的行动目的(生态环境保护与生态科学研究),呈现出了显著的行动主义特征。虽然作为实践领域的操作执行方,其对于原理性关注较少无可厚非,但这种明确的实用主义倾向却在一定程度上影响了公民科学操作执行方对于公民科学本身的理解。明显的“实用主义”与“行动主义”倾向,以及对于公民科学原理与社会价值的不甚关注使得公民科学操作执行方对于“公民科学”本身持有较为宽泛、松散的认知,核心表现在对于项目中的“公众”角色及其功能的描述和认知上。首先,对于参与者身份的强调并非仅限于“非专家公众”,而是置于更广泛的“社区”概念中,包括社区管理者、居民、爱好者等,且并未对这些参与者进行更为精细的划分,不同参与者的群体特殊性并没有得到充分关照。例如:“吸纳更多社会力量参与,增强保护网络的社会影响力,提高网络成员对秦岭细鳞鲑与山地溪流生态系统的保护

在公民科学的实践中,项目的资助方同样是实践体系中重要的组成部分,其在一定程度上决定了公民科学的发展领域与实践方向,因此近年来也受到了相关学者的关注[36]。LDA结果显示,较之公民科学的操作方(生态科学家们),公民科学资助方(基金会)在其资助理由中所关注的焦点更为多元,并存在一定资助方所特有的专业视角。

(1)以“环境科学研究”为首要核心目标

LDA主题分析的结果显示,相较于公民科学操作执行方,公民科学的资助方似乎更加看重项目本身可能产出的科学/科研价值。“调查”“研究”“科学”以及更为结果化的“论文”等关键词大量出现在其资助理由文本中。回归这一主题背后的原始文本可以发现,几乎所有公民科学项目资助理由文本中,都花费了接近半数的空间论述所资助的项目可能带来的科学/科研价值。例如:“保护区在本质性年度所掌握的三种犀鸟的繁殖成功率、繁殖对数量、繁殖期行为与节律、巢穴的数量、分布与树种选择、鼯鼠与犀鸟及犀鸟之间对巢穴的竞争行为等扎实的基础生物学信息,为保护区后续开展有针对性的管护措施提供了科学依据

(2)对于“公民科学项目管理”的重视

LDA主题模型分析结果显示,公民科学的资助方对于“公民科学项目管理”同样表现出了相当程度的重视。作为资助方,其天然对如何搭建公民科学项目“团队”,如何推进“持续性”的“活动”,选择哪些项目进行“资助”,以及如何“执行”这些“管理”方法等问题较为关注。例如“如何利用活动来增强团队的荣誉感、自豪感,通过志愿者团队内容之根的理念,使项目活动可持续是项目需要思考的重要问题

(3)作为并行目的的“环境保护行动”

与公民科学操作执行方相似,公民科学资助方也相当重视项目在环境保护行动上的结果产出。但较之其对于科学/科研价值的重视,资助方对于环境保护行动上的强调则稍逊一筹。且回归这一主题在资助理由文本中的呈现可以发现,相较于科学家群体在项目摘要中的描述,公民科学资助方对于环境保护行动的描述更为简单。如“终审委员会认为本项目在城市生物多样性保护上具有非常重要的意义,因此统一资助本项目

(4)更为细致专业的“栖息地生态监测”行动

LDA主题模型结果显示,较之公民科学的操作执行方,公民科学的资助方的关注焦点更为细致多元(一致性最佳主题数较多)。这一方面着重体现在较之宏观的“环境保护行动”外,公民科学资助方对于更为细致的“栖息地生态监测”主题的关注,例如“栖息地”“物种”的“迁徙”“检测”,相关“数据”的“评估”,以及相关的“区域”“生态”“影响”等,且更为强调栖息地生态保护行动的可执行性。如“项目团队需在该物种的栖息地内,分别选取能代表秦岭南坡和北坡种群总体状况的保护区,探索出适合基层保护工作者使用的秦岭细鳞鲑种群野外调查和监测方法,在两个保护区建立起自然种群的动态监测体系,从而初步掌握两个区域种群的分布、数量、年龄结构与动态变化等

(5)同样作为工具的“公共科普活动”

与公民科学操作执行方相似,资助方同样也对于“公共科普活动”较为关注,注重面向“公众”或“社区”的,用以提升其“认知”或“生态”“意识”的“科普”“活动”。但细致考察这些主题的描述性文本可以发现,其同样是将科普或科学传播视为项目内嵌的阶段性行动目标,服务于整体的环境保护或科学研究目的。科普在其中也同样呈现出了明显的工具属性,而非实质属性。公众在这一视角下同样被视为可调动的被动社会资源与需要被科普宣传教育的对象。如:“通过入户科普与宣传,提高当地村民对无刺蜂生态价值的认识和对此类传粉昆虫保护的支持与认可

(6)对“公民科学模式”的关注与讨论

项目资助方对于公民科学项目的更为专业的认知更为集中地体现其对于“公民科学模式”的关注上,例如讨论“公民科学”的“机制”“创新”或“实践”“基础”等。相当数量的资助理由文档中描述了公民科学的实践流程,乃至项目本身对于“公民科学”范式本身的意义与价值。如:“通过照片识别数据云平台鼓励公众、管理者、研究者、渔民、观豚爱好者等参与种群数量和威胁的监测,在科研、物种保护和公众参与之间搭建桥梁

总结上述公民科学资助方的关注焦点可以发现,虽然同样具有明显的实用主义偏向,但资助方较之操作执行方似乎对于“公民科学”有着更为专业的认知与期许,例如其更加强调“公民科学”的科研本质与项目管理流程,以及更为关注“公民科学”模式本身的创新等。但回归176份资助理由的原始文本可以发现,虽然项目资助方有较之操作执行方更多的细致关注以及更为专业的认知情况,但其对于“公民科学”的描述依旧较为基础。尤其是其内嵌的“公众-科学”之间的互动关系认知依旧停留在基础的“贡献型项目”模式阶段,即公众主要为科学家主导的科研项目提供数据协助[37]。公众在项目中的价值被描绘得具有明显的工具性倾向,如“以公民科学的方式,培养更多可长期参与猛禽监测的志愿者,协助获取猛禽监测数据

基于LDA主题分析以及更为深入的文本分析可以发现,虽然中国生态领域公民科学实践的操作执行方(生态科学家)与资助方(基金会)在对于“公民科学”项目实践的关注,以及对于“公民科学”的本体论与功能性的理解程度上可能存在一定差异,但二者作为国内生态学领域公民科学的核心行动者均表现出了非常明显的行动认知相似性。具体而言,主要体现在其对于“公民科学”所共同持有的过度实用主义与工具论的认知态度上。比如二者都首要关注与自我强相关的“公民科学”实践目的(如“环境保护行为”或“环境科学研究”),并以此为其他相关主题的重要起点;对于参与者或参与社区及其主体性的关注度相对较低(没有形成围绕公众主体性的显著主题);对于“公民科学”的内涵与规范性思考均十分有限。哪怕是对于“公民科学”有着较为专业认知的资助方而言,其仍旧秉持着明显的“工具主义”认知。“公民科学”被理解为其进行生态科学研究或获取社会支持的可行方案。这样一种“工具主义”的认知还进一步集中体现在两类行动者对于“公民科学”中公众参与者角色的理解上。无论操作执行方还是资助方,其均将参与公众仅视为是其实现科学产出与环境保护的“培训对象”及“操作帮手”(如其“社区公众调动”主题与“公共科普活动”主题所示)。“公众”在项目中的自觉意识与自主性以及更为个体化或社区化的行动目的并没有得到充分尊重。学术界“声讨”了多年的“缺失模型”认知,以及希望通过“公民科学”实践所达成的公众与科学家的“认知分工”或“平等协同”在当前国内生态公民科学的实践中均没有得到有效实现。

整体而言,中国公民科学实践领域似乎出现了与理论研究的明显脱节。大量围绕“公民科学”概念或范式的理论研究结果似乎并没有进入公民科学实践方的视野与操作规范中。很多在理论研究中已然被视为潜在“糟粕”的惯习在公民科学的实践中仍然顽固存在。那么为什么会出现这样一种脱节?为何科学、技术与社会(STS)领域研究了近三十年的“公民科学”范式与行动理念并没有有效融入实践方的行动中,成为其行动指南呢?

2024年3月Journal of Science Communication刊发了一期题为“链接科学传播研究与实践:挑战与前进方向”的专刊,着重讨论科学传播、科学与社会等领域中学术研究与实践操作之间的分野现状及其背后的原因。其中莉莉安·菲舍尔(Liliann Fischer)等人在开篇就提出了“科学传播与STS的研究和实践需要走到一起来分享各自的知识与经验。然而,它们之间的合作与碰撞受到了来自双方的阻碍,或是由于缺乏时间、或是由于缺乏激励和意识”[38]。包括公民科学在内的STS研究人员和从业者都各自形成了快速繁荣、多样化且尚未完全整合的社区[38],这些社区各自掌握着自己内部共享但缺乏对外沟通的知识与实践经验[39]。但将这些知识与经验加以整合与交流的工作并不容易。这两个领域都是内部多样化,且面临着各自的挑战的[40]。例如实践者缺乏必要的时间成本从纷繁复杂且可能互相矛盾的研究文本中快速获取自己需要的实践指南[38-39],而研究者则由于面临学术压力与内部声誉的考虑,倾向于更加符合传统学术成就指标的基础研究而非应用研究[41-44]。因此,无论是科学传播、公民科学还是更为宽泛的STS都存在明显的学术研究与现实实践的割裂感。萨拉·安霍斯(Sara Anjos)等学者更是直接指出,对于科学传播、公众参与科学等STS领域而言,实践者根本不关注也不了解学科的基本进展,其缺乏必要的时间成本或认知兴趣从纷繁复杂且有可能互相矛盾的研究文本中获取有关实践的实然和应然的解释[39-40]。且偏向于科学哲学与科学社会学的STS研究(包括公民科学)更倾向于在本体论或规范性上进行问题探讨,其对于非本专业人群的现实可执行性也同样较低[41]。莉莉安·菲舍尔等人更是直接指出科学传播(同样也包括公民科学)的实践者们,尤其是科学家可能会对非本专业(如STS领域)的知识或规范天然存在不重视的态度,从而忽视其可能带来的引导性意义[40]。而这种对于学术研究结果的“不关注”与“不了解”更是被认为是实践者们在行动中无法克服认知偏见乃至固守“缺失模型”、忽略地方性知识价值的重要原因[43-44]。这些论述在一定程度上解释了为何STS领域研究了近三十年的理论范式与行动理念并没有有效融入实践方的行动中。

放置在中国“公民科学”这一特殊情境下,致力于本领域学术发表的“公民科学”研究者,其所发布的成果大多拘束于本领域的学术平台[42]。而作为实践方的行动者们,无论是科学家群体还是公益组织基金会等,均缺乏必要的公共发声平台。中国官方媒体,尤其是科学类媒体对于“公民科学”的集体“失声”,也导致来自实践方的声音很难穿过特定的学科圈子达到STS等领域的研究者视野中。二者之间缺乏必要的融通渠道与交流空间,从而进一步加剧了菲舍尔等人所说的实践方对于学术研究结果的不重视。而这样一种学术研究与现实实践之间的融通困难则进一步造成了公民科学实践中依旧存在着学术界已经抨击多年的“缺失模型”以及“工具主义”认知的情况。当然,除了实践-学术之间的融通困难外,充分对话实践成本过高、公众参与科学的环境氛围较弱、缺乏必要的外部支撑等原因都可能是该认知偏差出现的重要原因。

然而,在这里指明“公民科学”学术研究与现实实践之间的融通困难,并不是为了将其归错于国内“公民科学”的实践界或学术界。正如菲舍尔等人所言,这种学术与实践的交流困难是双方的责任,也是STS领域里十分常见的情况,且产生的原因也是多方面的[40]。但在面对科学传播、公众参与科学以及公民科学等强实践型的研究领域时,推动学术研究与现实实践充分交流融合又是相当必要的[42]。卡罗琳·恩青米勒(Carolin Enzingmüller)与丹妮拉·马尔扎凡(Daniela Marzavan)指出,实现这种交流的第一步就是需要明晰双方各自关注的焦点,并且让对方充分了解[45]。而细致考察我国当前“公民科学”实践界的关注焦点与行动偏向,可以发现这种融通交互是存在一定实现的可能性的。比如如何利用公民科学项目实现更为多元化的社会目标、如何推动公民科学创新发展等都成为了当前实践界与学术界共同关注的问题。但在探讨这些视角与问题时,二者往往各自为政,缺乏交流。所以回到如何推动我国“公民科学”学术研究与现实实践交互融合的问题上,第一步需要做的就是明确实践与研究双方关注的焦点,这也是本文通过LDA分析展现国内公民科学实践方关注领域的目的所在。其次就是搭建对话的平台,让实践者的经验可以有效分享给学术研究者;让学术研究的理论产出可以有效触及并反哺现实实践。对此,举办理论与实践融合的研讨会议、搭建信息公开分享的数字媒体平台、增加综合性项目的资助力度以及推动研究者与实践者共同建立学术共同体及相关学术阵地等,都可能是增加学术研究与现实实践对话的有效途径。此外,从行动者本身而言,打开视野,主动积极拥抱不同视角的知识类型,认同“公民科学”的跨学科属性与必要性,敢于接受来自其他学科或领域的“视角”乃至“教育”,也是推动学术研究与现实实践对话的必要前提。

六、结 语“公民科学”作为一种强实践属性的公众参与科学新形态,其发展需要学术研究与现实实践的双重关照与推动。但目前国内的“公民科学”实践则被我国学术界较为明显的忽略。其实践中的行动特点与认知情况都不甚清晰。对此,本文通过对质兰基金会资助的176项生态学领域公民科学项目的项目摘要与资助理由文本进行系统分析,管窥实践领域对于“公民科学”的认知态度及关注重点。研究发现,无论是我国生态公民科学项目的实施方(生态科学家)还是项目的资助方(基金会)对于公民科学都存在着较为明显的实用主义与工具论的认知偏向。其中虽然资助行动方较之实施行动方对于“公民科学”有着较为深入的理解与关照,但二者都普遍存在着明显的“缺失模型”认知态势,即将参与的公众仅视为是其实现科学产出与环境保护的“培训对象”及“操作帮手”。“公众”及其所掌握的地方性知识在我国公民科学实践中并没有得到充分尊重。这背后凸显了我国公民科学实践所存在的认知偏差以及缺乏与学术研究对话的现状。我国公民科学近二十年学术研究(尤其是STS领域)的研究成果并没有有效融入国内公民科学的具体实践中。因此为了有效推动我国“公民科学”的健康发展,打破这一实践-学术融通困境,推动学术研究与现实实践更为充分的对话与融通是重要且必要的。

① 海南岛无刺蜂自然种群调查、保护和可持续利用项目,详见https://www.izhilan.cn/project.jsp?id=1253。

② 土地利用和管理方式变化对大鸨栖息地的影响评价和管理保护措施探索项目,详见https://www.izhilan.cn/project.jsp?id=1308。

③ 海南岛沿海鲎的调查与科普传播项目,详见https://www.izhilan.cn/project.jsp?id=226。

④ 峨眉山及周边区域脆蛇蜥生境偏好和保护对策研究项目,详见https://www.izhilan.cn/project.jsp?id=1066。

⑤ 井冈山国家级自然保护区内金斑喙凤蝶的观测、研究与保护项目,详见https://www.izhilan.cn/project.jsp?id=1198。

⑥ 云南会泽黑颈鹤国家级自然保护区黑颈鹤保护与社会共建共管项目,详见https://www.izhilan.cn/project.jsp?id=1118。

⑦ 北京东部原生农田-湿地生态系统保护项目,详见https://www.izhilan.cn/project.jsp?id=1307。

⑧ 甘陕秦岭细鳞鲑保护网络建设项目,详见https://www.izhilan.cn/project.jsp?id=1305。

⑨ 铜壁关自然保护区犀鸟保护项目,详见https://www.izhilan.cn/project.jsp?id=940。

⑩ 社区中心——基于自然的甘加草原保护与修复项目,详见https://www.izhilan.cn/project.jsp?id=1320。

⑪ 海龟非法贸易调查项目,详见https://www.izhilan.cn/project.jsp?id=664。

⑫ 乌尔旗汉野生动物保护行动项目,详见https://www.izhilan.cn/project.jsp?id=1040。

⑬ 北京东部原生农田生态系统保护项目,详见https://www.izhilan.cn/project.jsp?id=978。

⑭ 秦岭细鳞鲑种群动态监测、繁殖生态及保护对策研究项目,详见https://www.izhilan.cn/project.jsp?id=1033。

⑮ 海南岛无刺蜂自然种群调查、保护和可持续利用项目,详见https://www.izhilan.cn/project.jsp?id=1253。

⑯ 基于个体识别的公共数据平台和公民科学推动中华白海豚的保护项目,详见https://www.izhilan.cn/project.jsp?id=670。

⑰ 基于公民科学的福建三种特色濒危两栖动物调查、监测和保护项目,详见https://www.izhilan.cn/project.jsp?id=1218。

⑱ 海南岛海草床监测、自然教育及联合保护项目,详见https://www.izhilan.cn/project.jsp?id=893。

⑲ 基于社会参与和多方协作的龙门山猛禽监测与保护项目

| [1] |

Irwin A. Citizen Science: A Study of People, Expertise and Sustainable Development. London: Psychology Press, 1995: 4−5.

|

| [2] |

Bonney R, Cooper C B, Dickinson J, et al. Citizen Science: A Developing Tool for Expanding Science Knowledge and Scientific Literacy.

Bio Science, 2009, 59(11): 977-984.

|

| [3] |

李际. 公众科学: 生态学野外研究的新范式.

科学与社会, 2016, 6(4): 37-55.

|

| [4] |

李际. 公众科学的原理研究.

科学与社会, 2022, 12(3): 62-77.

|

| [5] |

和鸿鹏, 胡万亨. 为了科学, 还是为了公众?——论公众科学的两种进路.

科学学研究, 2023, 41(2): 193-201.

DOI: 10.3969/j.issn.1003-2053.2023.02.001. |

| [6] |

李际. 英国生物学记录中心(BRC)的公民科学案例研究.

科学与社会, 2017, 7(1): 77-94.

|

| [7] |

杨正. “公众科学”研究——公民参与科学新方式.

科学学研究, 2018, 36(9): 1537-1544.

DOI: 10.3969/j.issn.1003-2053.2018.09.001. |

| [8] |

张轩慧, 赵宇翔, 宋小康. 数字人文类公众科学项目持续发展阶段的公众参与动因探索——基于盛宣怀档案抄录案例的扎根分析.

图书情报知识, 2018(3): 4,16-25,77.

|

| [9] |

罗健, 李健. 国外公民科学项目案例研究综述.

科普研究, 2021, 16(6): 68-79, 115.

|

| [10] |

刘崇俊. 走向共生——对公众参与科学“内省模式”的再研究.

自然辩证法研究, 2022, 38(11): 82-87.

|

| [11] |

和鸿鹏. 以“公众科学”实现“科学公民身份”——艾伦·欧文的公众科学思想.

自然辩证法研究, 2023, 39(5): 94-99.

|

| [12] |

黄翔. 以公众参与为主导的科学传播实践中的知识论规范——从专长哲学和证言知识论的视角看.

自然辩证法通讯, 2019, 41(1): 89-95.

|

| [13] |

方可人, 喻国明. 参与式科学传播: 公民科研的国际实践——基于知识图谱范式的分析.

东南学术, 2020(4): 205-217, 248.

|

| [14] |

李靓. 公民科学背景下科普期刊“破圈”传播路径研究.

科技与出版, 2022(4): 114-119.

|

| [15] |

章梅芳, 刘兵. “公众参与科学”视野下的博物学复兴运动——兼论多元主体参与科技治理困境.

自然辩证法研究, 2023, 39(5): 81-86.

|

| [16] |

贾鹤鹏. 谁是公众, 如何参与, 何为共识?——反思公众参与科学模型及其面临的挑战.

自然辩证法研究, 2014, 30(11): 54-59.

|

| [17] |

陈强强. 作为公众参与科学案例的科研众筹研究——特征、作用与问题.

自然辩证法通讯, 2019, 41(4): 73-78.

|

| [18] |

杨正, 肖遥. 为何要引入公众参与科学——公众参与科学的三种逻辑: 规范性、工具性与实质性.

科学与社会, 2021, 11(1): 115-136.

|

| [19] |

朱晶, 张明君. 公民科学与社群科学中的认知劳动分工.

自然辩证法通讯, 2022, 44(9): 86-94.

|

| [20] |

王开, 赵宇翔, 孙晓宁. 感知示能性视角下的公众科学项目平台界面和交互体验特征比较.

图书馆论坛, 2020, 40(3): 73-83.

DOI: 10.3969/j.issn.1002-1167.2020.03.011. |

| [21] |

宋小康, 赵宇翔, 朱庆华. 公众科学项目中知识发现的流程及内在机理研究.

情报资料工作, 2018(5): 14-22.

|

| [22] |

薛翔, 赵宇翔, 陈英奇等. 基于层次分析法的公众科学项目游戏化设计的评价指标体系构建.

图书与情报, 2019(3): 50-60.

|

| [23] |

薛翔, 赵宇翔, 朱庆华等. 基于公众科学模式的重大公共卫生事件开放数据服务生态系统构建.

图书情报工作, 2022, 66(4): 33-44.

|

| [24] |

牛毅冲, 赵宇翔, 朱庆华. 基于科研众包模式的公众科学项目运作机制初探——以EvolutionMegaLab为例.

图书情报工作, 2017, 61(1): 5-13.

|

| [25] |

陈英奇, 赵宇翔, 朱庆华. 科研众包视角下公众科学项目的任务匹配模型研究.

图书情报知识, 2018(3): 4-15.

|

| [26] |

宋士杰, 张玥, 赵宇翔. Science2.

0视角下公众科学项目设计准则初探. 情报资料工作, 2018(5): 6-13.

|

| [27] |

刘星. 通过公众参与发展起来的鸟类学.

科学与社会, 2016, 6(1): 110-123, 109.

DOI: 10.3969/j.issn.2095-1949.2016.01.009. |

| [28] |

胡昭阳, 汤书昆. 众包科学——网络时代公众参与科学的全新尝试——基于英国“星系动物园”众包科学组织与传播过程的讨论.

科普研究, 2015, 10(4): 12-20, 34.

DOI: 10.3969/j.issn.1673-8357.2015.04.002. |

| [29] |

王伟, 李莹, 刘海王等. 科学方法论对公众科学参与意愿的影响.

科学学研究, 2024, 42(3): 469-483.

|

| [30] |

刘萌萌, 张曼玉, 韩茜等. 公众观鸟和传统样线法调查应用于鸟类多样性监测的比较: 以南京老山为例.

生态与农村环境学报, 2023, 39(9): 1196-1204.

|

| [31] |

王丞, 魏营, 张明明等. 公众科学对中国鸟类物种多样性研究的贡献: 基于“鸟网”图库数据计量.

生态与农村环境学报:, 2024, 40(5): 665-671.

|

| [32] |

易春凤, 张卫, 蒋爱伍. 基于公民科学数据分析环志水鸟迁徙连接——以广西北部湾沿海地区为例.

野生动物学报, 2023, 44(1): 118-124.

DOI: 10.12375/ysdwxb.20230113. |

| [33] |

张敏, 田春坡, 车先丽等. 广东省鸟类新记录及其与自然和社会经济因素的关联性.

生物多样性, 2022, 30(5): 37-47.

DOI: 10.17520/biods.2021396. |

| [34] |

游巍斌, 蔡新瑜, 王英姿等. 基于不同网格尺度福州主城区鸟类多样性与景观特征的关系研究.

生态学报, 2023, 43(18): 7670-7681.

|

| [35] |

张健. 公众参与的力量: 科学研究的“新”方式.

科学, 2022, 74(5): 1-4, 69.

|

| [36] |

王伟, 郭丽环, 王洪伟. 融资人、项目内容和交互信息对融资的影响——基于公众科学平台的实证研究.

科学学研究, 2018, 36(5): 868-883.

DOI: 10.3969/j.issn.1003-2053.2018.05.012. |

| [37] |

陈强强. 基于公民科学实践的科学民主化理论研究.

科学学研究, 2020, 38(6): 968-975.

|

| [38] |

Fischer L, Barata G, Scheu AM, et al. Connecting Science Communication Research and Practice: Challenges and Ways forward.

Journal of Science Communication, 2024, 23(2): 1-7.

|

| [39] |

Anjos S, Carvalho A. Communicating Astronomy with the Public: Perspectives of an International Community of Practice.

Journal of Science Communication, 2021, 20(3): A11.

DOI: 10.22323/2.20030211. |

| [40] |

Trench B, Bucchi M. Rethinking Science Communication as the Social Conversation around Science.

Journal of Science Communication, 2021, 20(3): 1-11.

|

| [41] |

Jensen EA, Gerber A. Evidence-based Science Communication.

Frontiersin Communication, 2020, 4: 513449.

|

| [42] |

Scheufele DA. Thirty Years of Science-society Interfaces: What’s Next?.

Public Understanding of Science, 2022, 31(3): 297-304.

DOI: 10.1177/09636625221075947. |

| [43] |

Rauchfleisch A, Schäfer M S. Structure and Development of Science Communication Research. Co-citation Analysis of a Developing Field. JCOM: Journal of Science Communication, 2018, 17(3): 1-21.

|

| [44] |

Gerber A, Broks P, Gabriel M, et al. Science Communication Research: an Empirical Field Analysis. Edition Innovare. Retrieved from https://sciencecomm.science/ |

| [45] |

Enzingmüller C, Marzavan D. Collaborative Design to Bridge Theory and Practicein Science Communication.

Journal of Science Communication, 2024, 23(2): Y01.

|

2024, Vol. 14

2024, Vol. 14