2. 上海交通大学智能传播研究院

智能辅助驾驶技术作为人工智能、传感器技术、计算机视觉等多领域交叉融合的重要创新成果,正逐步改变着人们的驾驶体验和出行方式。然而,尽管技术不断突破,实际市场渗透和用户采纳却面临着多重挑战:一方面,高昂的成本使搭载高阶智能辅助驾驶功能的车型价格较高,或需要用户付费选装,对普通消费者而言经济门槛较高;另一方面,技术的专业性与复杂性造成了严重的信息不对称,普通用户难以准确理解和评估其技术价值,对智能辅助驾驶的安全性、实用性存在认知偏差,这种认知障碍已成为制约该技术大规模推广的核心瓶颈。

在技术扩散的关键期,用户获取信息和形成认知的方式在一定程度上决定了技术的发展走向。当前,社交媒体已成为公众接触新兴技术信息的主导渠道,其影响力远超传统媒体。然而,社交媒体环境下的信息接触呈现出复杂的多样性特征。用户既可能基于明确需求主动搜索特定技术信息,也可能在日常浏览中偶然接触到相关内容。这两种不同的接触方式——主动搜索型接触和偶遇型接触——在信息获取的目的性、系统性和处理深度等方面存在显著差异,很可能对用户的技术感知产生不同影响。

传统的技术接受研究往往存在将媒体接触视为同质化过程的倾向,即认为用户对相同信息的反应具有普遍性和一致性。然而,这种相对简化的理论视角面临双重挑战:一方面,不同类型的社交媒体接触可能产生差异化的影响机制,主动搜索型接触的目标导向特征与偶遇型接触的随机性特征可能在影响用户对技术风险、成本和有用性的感知上表现出不同的效果强度和作用路径;另一方面,即使是相同类型的媒体接触,在不同用户群体中也可能产生差异化的认知反应。不同群体在认知风格、经济能力、技术经验和社会环境等方面的差异,很可能在社交媒体接触对技术感知的影响过程中起到调节作用。

在智能辅助驾驶技术这一新兴领域,这些理论问题显得尤为突出,因而开展相应的研究具有重要意义。智能辅助驾驶技术具有高技术复杂度、高成本门槛和高安全要求等特征,使得用户对风险、成本和有用性的感知成为影响技术接受的关键因素。同时,不同用户在性别、收入水平、使用经验和地域背景等方面的差异,可能使他们对通过社交媒体传播的技术信息表现出不同的敏感度和理解方式。然而,现有研究主要关注社交媒体对技术采纳的一般性影响[1],对于不同社交媒体接触方式的具体作用机制缺乏深入剖析,对于这些影响机制在不同用户群体中的差异化表现也缺乏系统探讨。

鉴于此,本研究以智能辅助驾驶技术为例,探讨社交媒体接触对技术感知的影响机制,并分析在不同用户群体中这一机制的差异性表现。具体而言,本研究试图回答以下三个核心问题:

第一,不同类型的社交媒体接触如何影响用户的技术感知?即主动搜索型接触与偶遇型接触分别如何作用于用户对智能辅助驾驶技术的感知风险、感知成本和感知有用性?

第二,不同类型社交媒体接触的影响效应是否存在差异?即主动搜索型接触与偶遇型接触对各感知维度的影响强度是否显著不同?

第三,用户群体特征如何调节社交媒体接触的影响效应?即在不同性别、收入水平、使用经验和地域背景的用户群体中,社交媒体接触对智能辅助驾驶技术感知的影响路径呈现怎样的群体差异?

二、文献综述与研究假设 1. 社交媒体接触的类型及特征当前,社交媒体是公众获取信息和开展社会互动的主要渠道。根据用户主动性与目的性的差异,研究人员将社交媒体接触区分为主动搜索型接触和偶遇型接触两种类型。主动搜索型接触体现了用户的目标导向行为,指用户带着明确意图在社交媒体平台上寻求特定信息,反映了个体的高度参与意愿和内在驱动力[2]。偶遇型接触则指用户非预期、非故意地接触到信息的过程。社交媒体环境的独特性使得偶遇型接触成为一种更为普遍的信息获取方式[3]。

从媒体与认知理论视角来看,媒体接触作为一种社会认知过程,不仅提供信息内容,还隐含地塑造了个体解读信息的认知框架[4],社交媒体环境中的“病毒式传播”为理解信息流动与认知塑造提供了新的理论视角[5]。

2. 用户对智能辅助驾驶技术的感知维度(1)感知风险

感知风险指用户对采纳特定技术可能带来的潜在负面后果的主观判断,是受个人经验、文化背景和媒体报道等多重因素影响的社会认知过程[6]。高水平的风险感知往往会导致用户对技术安全性的负面评价,并能够影响消费者的行为意向[7]。

智能辅助驾驶技术的感知风险具有多维特性,涵盖事故风险、技术故障风险和隐私安全风险等方面[8]。此外,有实证研究揭示了用户对放弃驾驶控制权的心理顾虑,这种顾虑根植于对智能系统可靠性的质疑和对潜在软件故障的担忧,反映了智能辅助驾驶技术采纳过程中的一个核心悖论:尽管该技术旨在提升驾驶安全性,用户却往往基于对不确定性的担忧而产生安全顾虑[9]。

(2)感知成本

感知成本指用户考虑采纳某项技术时所感知到的各类付出,涵盖了经济成本、时间投入、学习努力等多个方面,与采纳意愿存在显著的负向关系[10]。智能辅助驾驶技术的感知成本具有复合性特征,包括初始购买成本、维护成本、学习使用的时间成本和掌握技术操作、理解功能边界所需的认知努力等[11]。

(3)感知有用性

感知有用性指用户对技术能够提升其特定活动表现程度的主观评估,是技术结构模型的核心构念[12]。对于智能辅助驾驶技术而言,感知有用性主要体现在安全性提升、驾驶舒适性改善、出行效率优化等方面,用户对该技术有用性的评价基于对技术功能的理解程度、自身需求认知和应用效果预期[13]。

3. 社交媒体接触对技术感知的影响机制社交媒体接触通过多重机制影响用户的技术感知。首先,媒体接触有助于用户接触到丰富的技术信息,包括技术特性介绍、使用体验分享、专家评价等,这些信息有助于降低用户对技术的认知不确定性[14]。其次,良好的社会信任环境可以通过展示他人的使用体验和评价,为用户提供参考框架,影响其对技术风险、成本和价值的判断[15]。最后,专业权威的观点传播也有助于形成更准确、更全面的技术认知[16]。

针对社交媒体接触对感知风险的具体影响,实证研究表明,主动搜索获取的专业信息能有效降低对新技术的不确定性感知,减轻整体风险感知 [17],而偶然接触到的正面体验和成功案例,也会增加积极结果的可得性,降低对新技术的风险感知[18]。

在感知成本方面,社交媒体上的评价与讨论有助于降低用户的信息搜索成本,并间接影响整体成本感知[19]。偶然接触到的使用技巧和经验分享,也能够有效降低对学习成本的担忧[20]。

在感知有用性研究方面,主动搜索获取的技术信息能够帮助用户构建关于技术功能、应用场景和实际效果的完整认知图景,形成清晰稳定的有用性评估[21]。偶然接触到的技术演示和使用体验分享,能以更为生动和情境化的方式呈现技术价值,影响有用性感知[22]。

基于上述理论分析和实证发现,本研究提出以下假设:

H1a:主动搜索型接触会降低用户的感知风险

H1b:主动搜索型接触会降低用户的感知成本

H1c:主动搜索型接触会提升用户的感知有用性

H2a:偶遇型接触会降低用户的感知风险

H2b:偶遇型接触会降低用户的感知成本

H2c:偶遇型接触会提升用户的感知有用性

4. 社交媒体接触与技术感知关系的用户群体差异当前,技术接受研究的一个重要发展趋势是超越通用模型,转向更加情境化和个体化的理解。大量研究表明,不同用户群体可能以不同方式响应相同的社交媒体信息,进而形成差异化的技术感知模式。本研究选择性别、收入水平、使用经验和地域差异作为关键的群体特征变量,主要基于以下理论考量:首先,虽然传统技术接受研究主流上假设用户反应的一致性,但近年来越来越多的学者开始关注个体差异的影响,这些变量在消费者行为、传播学等相关领域的研究中被证明具有重要的调节作用;其次,这些变量涵盖了个体认知特征(性别、经验)、社会经济地位(收入)和环境背景(地域)等多个维度,能够较为全面地反映用户群体的异质性特征;第三,在智能辅助驾驶技术的特定情境下,这些变量与技术的成本门槛、使用复杂度和地域适应性等特征高度相关,具有重要的现实意义。

(1)性别差异

性别作为技术采纳研究中最广泛考察的个体特征之一,其调节作用已在多种技术情境中得到验证。经典研究揭示了性别在技术接受模型中的调节效应,发现男性侧重评估技术的功能性和实用价值,女性则更关注技术的使用便捷性和社会影响因素[23]。认知心理学研究认为,男性倾向于采用选择性处理模式,重点关注主要信息线索而忽略次要细节;女性则更倾向于全面处理策略,同时关注信息的细节和上下文关联[24]。社交媒体环境下的性别差异更加复杂。一些研究表明,女性用户更依赖社会化推荐和他人评价,而男性用户更关注技术规格和性能数据。这种差异可能导致相同的社交媒体内容在不同性别群体中产生不同的认知效果[25]。这种性别差异在技术信息的媒体接触过程中可能表现为对风险、成本和效用信息的不同敏感度和处理深度。

(2)收入水平差异

收入水平作为用户经济能力的重要标志,其在技术采纳决策中的影响力已得到广泛认可。关于新兴技术创新扩散的经典研究表明,早期采纳者通常具有更高的社会经济地位[26],高收入群体在评估新技术时,往往更看重技术带来的增量价值和独特体验;而低收入群体则更倾向于优先考虑初始购买成本和长期使用成本[27]。在媒体接触的背景下,收入水平的调节作用可能通过多重机制发挥作用。譬如,高收入用户通常具有更高的信息素养和更强的信息筛选能力,对成本信息的敏感度相对较低,更容易被技术的功能价值所说服[28]。这种评估权重的差异使得相同的社交媒体信息可能在不同收入群体中产生不同的认知效果。

(3)使用经验差异

使用经验作为用户与技术互动历史的累积,能够显著改变用户对技术的感知框架,使其能够更准确地识别技术的实际性能边界和应用限制[29]。一般认为,有使用经验的用户拥有更丰富的先验知识和认知图式,这使得他们在处理外部信息时具有更强的批判性思维能力[30]。然而,使用经验的调节作用可能呈现复杂的两面性。一方面,经验可能增强用户对技术价值的认知确定性;另一方面,如果实际使用体验与预期不符,也可能导致用户对外部正面信息产生“免疫效应”。这种现象在快速发展的新兴技术领域可能更加明显[31]。

(4)地域差异

地域差异涵盖了经济发展水平、文化价值观、基础设施完善度等多维度因素。有研究发现,在中国情境下,东部地区用户对新兴技术的接受度显著高于中西部地区用户,这或许源于更高的经济发展水平和更成熟的技术市场[32]。此外,还有不少研究指出,不同地区的信息基础设施完善程度存在显著差异,也会影响用户在社交媒体上接触信息的质量、数量和多样性[33]。

基于上述理论分析,本研究提出以下研究问题:

RQ1:不同性别用户群体中,社交媒体接触对智能辅助驾驶技术感知的影响是否存在差异?

RQ2:不同收入水平用户群体中,社交媒体接触对智能辅助驾驶技术感知的影响是否存在差异?

RQ3:不同地域用户群体中,社交媒体接触对智能辅助驾驶技术感知的影响是否存在差异?

RQ4:不同使用经验用户群体中,社交媒体接触对智能辅助驾驶技术感知的影响是否存在差异?

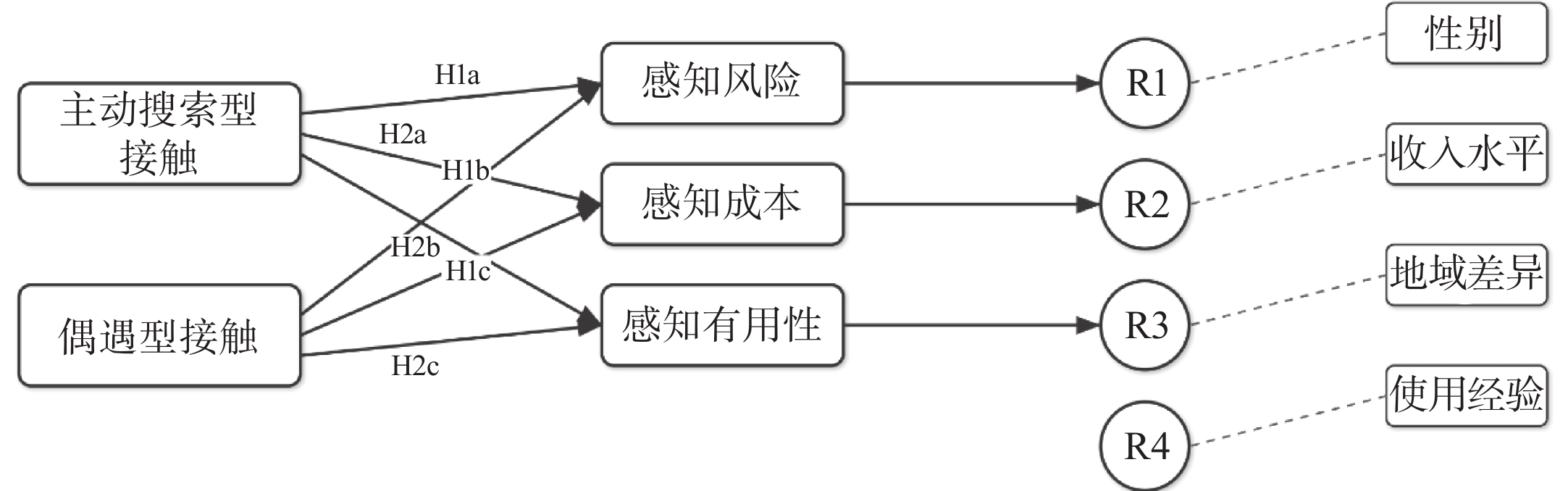

三、研究设计 1. 研究模型基于技术接受模型和社会认知理论,本研究构建了社交媒体接触影响智能辅助驾驶技术感知的理论模型。如图1所示,模型以社交媒体接触(主动搜索型接触、偶遇型接触)为自变量,技术感知(感知风险、感知成本、感知有用性)为因变量,以用户群体特征(性别、收入水平、使用经验、地域差异)为分组变量进行差异分析,同时控制年龄、学历、职业等人口统计学变量的影响。

|

图 1 研究模型图 |

本研究以智能辅助驾驶技术作为新兴技术的代表案例,采用问卷调查法收集数据。为确保问卷设计的科学性与有效性,研究团队首先进行了小规模预试验,通过预试验验证了问题表述的清晰度、选项设计的逻辑性以及网络问卷平台的稳定性,同时对量表的信度进行了初步检验。根据预试验反馈,研究团队对问卷进行了优化调整。

正式调查于2024年9月23日至10月3日在见数平台上进行。见数平台是北京易数模法科技有限公司开发的专业调研与实验一体化数据平台,基于300万+自有样本库为科研院校和企业提供数据服务,相关研究论文被PNAS、Psychological Science等顶尖学术期刊接收,具有较高的学术认可度和数据质量保障。问卷采用便利抽样方法,在见数平台上公开发放问卷。为保证数据质量,设置了用户信用等级筛选条件(信用分≥70分),该信用分基于用户历史答题质量、完成率等指标计算,旨在排除恶意填答者。

调查共在平台发放问卷

为进一步阐释量化分析中发现的影响机制,本研究于2025年9月补充了深度访谈。访谈采用便利抽样,选择4名受访者进行半结构化访谈,包括1名汽车销售人员和3名不同使用经验的用户(使用年限1—4年)。访谈围绕媒体接触经历、技术认知变化等问题展开,访谈内容经整理后用于辅助解释量化发现的内在逻辑。

4. 样本特征在问卷调查中,男性共367人,占比37.30%,女性共617人,占比62.70%。从年龄分布上来看,本研究样本覆盖全年龄段,但主要集中在19岁至40岁之间,其中“31—40岁”占比最高为46.75%,其次为“19—30岁”,占比为43.5%。在学历方面,“大学本科”和“硕士及以上”的被测人数分别为704人和179人,分别占总量的71.55%和18.19%,本科及以上学历合计占比89.74%。

职业分布上,“企业管理者(基层和中高层管理者)”人数最多,共计400人,占比40.65%;其次是“普通职员”,被测人数为230人,占比23.37%。其余职业如“专业人员(医生/律师/记者等)”“在校学生”等也均有分布,但比例相对较低。月可支配收入方面,大多数受访者的月可支配收入集中在

在驾照持有情况方面,98.0%的被测者拥有驾照,仅2%未持有,而在汽车搭载智能辅助驾驶技术方面,77.3%的被测者汽车搭载了该技术,显示出智能辅助驾驶技术在被测群体中有较高普及率。

5. 变量测量(1)社交媒体接触

本研究将社交媒体接触分为主动搜索型接触和偶遇型接触两类。主动搜索型接触题项包括“我经常利用社交媒体搜索智能辅助驾驶技术的相关信息”等3个题项[34]。偶遇型接触题项包含“在浏览社交媒体时,我时常能遇到关于智能辅助驾驶技术的相关信息”等3个题项[35]。

(2)技术感知

感知风险测量共有“当前智能辅助驾驶技术发生事故的可能性相当高”等3个题项[36]。

感知成本测量共包括“对我而言,当前搭载智能辅助驾驶技术的汽车价格仍然偏高”等4个题项[37]。

感知有用性测量包括“无论目前还是长远,智能辅助驾驶技术的创新都符合我的需求和期望”等4个题项[38]。

(3)分组变量

本研究将性别、可支配收入、被测者所持有汽车是否搭载智能辅助驾驶功能和被测者所处地区作为分组变量,用于探究不同用户群体中社交媒体接触对技术感知影响的差异性。具体编码方式为:性别变量以1=男性,2=女性进行编码;可支配收入分为5个等级(1=

(4)控制变量

本研究将年龄、学历、职业等人口统计学变量作为控制变量,以排除其他因素对研究结果的干扰。

所有量表均采用李克特五级量表,其中5代表“非常同意”,4代表“比较同意”,3代表“中立”,2代表“不太同意”,1代表“完全不同意”。

6. 数据分析方法本研究采用 SPSS 26.0 与 AMOS 24.0 软件进行数据分析。首先,通过描述性统计和皮尔逊相关分析,检验各主要变量之间的基本相关性与区分效度;其次,构建结构方程模型(SEM)检验社交媒体接触对智能辅助驾驶技术感知的主效应路径,分别将主动搜索型接触和偶遇型接触作为自变量,考察其对感知风险、感知成本与感知有用性的影响。

进一步地,为探究用户群体特征(性别、收入水平、使用经验、地域)是否调节社交媒体接触对技术感知的影响路径,研究采用分组路径回归比较分析方法。具体而言,将样本按各特征变量分组,分别在各组中运行结构一致的标准化回归模型,比较路径系数之间的显著性差异,从而揭示群体间的影响差异。为提升分析结果的准确性,所有模型均控制年龄、学历、职业等人口统计学变量,并采用逐步纳入自变量的方法进行模型估计。

此外,本研究主要使用最大似然法(ML)估计模型参数。主效应模型拟合良好:χ2/df=2.791,CFI=0.961,TLI=0.950,RMSEA=0.059,SRMR=0.039,均符合结构方程建模的评价标准。为进一步检验主动搜索型与偶遇型接触在同一模型下的相对影响,研究还构建了双变量回归模型,以比较其在不同感知维度上的路径强度与显著性差异。

四、实证分析结果 1. 量表信效度检验在进行假设检验之前,本研究首先对量表进行了信度和效度检验。采用Cronbach's α系数检验各量表的内部一致性信度,结果显示:主动搜索型接触量表α=0.851,偶遇型接触量表α=0.637,感知风险量表α=0.839,感知成本量表α=0.911,感知有用性量表α=0.709,除偶遇型接触外,其他量表的α系数均超过0.8的良好标准。偶遇型接触量表α=0.637,虽然低于0.7的理想标准,但考虑到该量表仅包含3个题项,而当量表题项数较少时,α系数在0.6以上仍可接受。同时,该量表的组合信度(CR)为0.71,平均方差提取量(AVE)为0.45,进一步支持了量表的可靠性。在结构效度方面,KMO值为0.934,>0.8,Bartlett球形检验显著(p<0.001),说明样本数据适合做因子分析,量表具有良好的结构效度。

2. 描述统计与相关分析为了探究主动搜索型接触和偶遇型接触与智能辅助驾驶技术感知维度的关系,本研究首先对各变量进行了描述性统计和相关分析。表1呈现了各主要变量的均值、标准差以及皮尔逊相关系数。通过相关分析发现,社交媒体上的主动搜索型接触和偶遇型接触在感知风险、感知成本、感知有用性这三个感知维度上均存在显著相关性。

| 表 1 主要变量的描述统计和相关系数矩阵 |

具体来看,主动搜索型接触和感知风险之间存在显著的负相关关系(r=−0.432, p<0.01),表明随着社交媒体上主动搜索智能辅助驾驶技术信息接触的增加,感知风险呈下降趋势。主动搜索型接触与感知成本之间也呈现显著的负相关关系(r=−0.456, p<0.01),说明在社交媒体上主动搜索智能辅助驾驶技术信息越多,感知成本越低。在感知有用性方面,主动搜索型接触与其呈显著正相关关系(r=0.478, p<0.01),表明在社交媒体上主动搜索智能辅助驾驶技术信息越多,对有用性的感知越强烈。

对于偶遇型接触,其与感知风险之间同样存在显著的负相关关系(r=−0.350, p<0.01),说明社交媒体上智能辅助驾驶技术信息的偶遇型接触越多,感知风险越低。偶遇型接触与感知成本之间也呈现显著的负相关关系(r=−0.331, p<0.01),可以解释为社交媒体上智能辅助驾驶技术信息的偶遇型接触越多,感知成本越低。在感知有用性方面,偶遇型接触与其呈显著正相关关系(r=0.489, p<0.01),表明社交媒体上偶遇型接触越多,对有用性的感知也越强烈。

值得注意的是,通过相关系数的比较可以发现,主动搜索型接触对感知风险(r=−0.432)和感知成本(r=−0.456)的负相关程度强于偶遇型接触(分别为r=−0.350和r=−0.331),而偶遇型接触对感知有用性的正相关程度(r=0.489)略高于主动搜索型接触(r=0.478)。这一发现初步表明,主动搜索型接触可能在降低风险和成本感知方面更为有效,而偶遇型接触则可能在提升有用性感知方面具有略微优势。

3. 社交媒体接触的主效应分析为探究社交媒体接触对智能辅助驾驶技术感知的直接影响,本研究构建了层次回归模型,分别检验主动搜索型接触和偶遇型接触对感知风险、感知成本和感知有用性的影响。考虑到主动搜索型接触和偶遇型接触之间存在一定相关性(r=0.657),本研究采用分别建模的策略,即在每个回归模型中只纳入一种社交媒体接触方式,以更清晰地识别各自的独立效应。表2展示了完整的回归分析结果。

| 表 2 社交媒体接触对智能辅助驾驶技术感知的影响控制变量 |

在控制了性别、年龄、学历、职业、可支配收入、驾照持有情况、汽车智驾能力和地区等人口特征变量后,两种社交媒体接触方式均对各感知维度产生显著影响。

(1)对感知风险的影响

在包含主动搜索型接触的模型中,主动搜索型接触对感知风险有显著负向影响(β=−0.327, p<0.001),表明用户通过主动搜索获取的智能辅助驾驶技术信息能够有效降低其风险感知。这可能是因为主动搜索行为能够获取更全面的技术信息和专业评价,增强了用户对技术的认知控制感,从而减少了对不确定性的担忧。

在包含偶遇型接触的独立模型中,偶遇型接触同样对感知风险产生显著负向影响(β=−0.368, p<0.001),其效应系数略高于主动搜索型接触。这一发现表明,偶遇型接触在社交媒体环境中往往伴随着社会化推荐机制和意见领袖的观点传播,这些第三方信息源可能具有更强的说服力,能够更有效地降低用户的风险感知。

(2)对感知成本的影响

主动搜索型接触对感知成本表现出显著的负向影响(β=−0.291, p<0.001),表明主动搜索行为能够有效降低用户的成本感知。这符合理论预期,因为主动搜索通常能够获取更系统、全面的价格信息和成本比较,包括购买成本、使用成本、维护成本等多维度信息,从而降低了成本感知的不确定性。

在偶遇型接触模型中,偶遇型接触同样对感知成本产生显著负向影响(β=−0.166, p<0.001),但其效应系数小于主动搜索型接触。这可能是因为偶遇型接触获取的成本信息相对零散和非系统性,主要通过用户分享的使用体验和片段化的价格信息来影响成本感知,因此在降低成本感知方面的效果相对有限。

(3)对感知有用性的影响

在感知有用性方面,主动搜索型接触产生显著正向影响(β=0.455, p<0.001),表明用户通过主动搜索能够更好地了解智能辅助驾驶技术的功能特性和应用价值,从而形成更积极的有用性评估。主动搜索行为的系统性和目标性使得用户能够获取更全面的技术信息,并将其与自身需求进行匹配。

偶遇型接触模型的结果显示,偶遇型接触对感知有用性的影响(β=0.456, p<0.001)与主动搜索型接触几乎相等。这表明两种接触方式在帮助用户认识技术价值方面的效果相当。偶遇型接触虽然具有随机性,但往往以更加生动和情境化的方式呈现技术的实际应用效果,通过具体的使用场景和真实体验分享,使技术的有用性变得更加具象和可感知。

基于上述分析,假设H1a、H1b、H1c、H2a、H2b、H2c均得到支持。

4. 用户群体差异分析本节探究不同用户特征条件下,社交媒体接触对智能辅助驾驶技术感知的影响是否存在差异。通过分析用户的人口统计学特征(性别、收入等)与社交媒体接触的交互作用,可以更加精细地理解社交媒体接触对不同用户群体的差异化影响。

(1)性别差异分析

为探究男性和女性用户在社交媒体接触对技术感知的影响上是否存在差异,本研究对样本进行了性别分组分析。如表3所示,主动搜索型接触对感知风险的影响在男性(β=−0.389, p<0.001)和女性(β=−0.265, p<0.001)群体中均显著,但影响强度在男性群体中更强。类似地,主动搜索型接触对感知成本的影响在男性群体(β=−0.334, p<0.001)中也强于女性群体(β=−0.248, p<0.001)。偶遇型接触的影响模式也呈现相似趋势,对男性群体感知风险(β=−0.425, p<0.001)和感知成本(β=−0.208, p<0.001)的影响强度大于女性群体(分别为β=−0.311和β=−0.134, p<0.01)。这表明,相比于女性用户,男性用户通过社交媒体接触获取的信息对降低其风险感知和成本感知的效果更为显著。这可能是因为男性用户对技术信息的解读更为积极,且技术接受度通常高于女性用户。然而,在感知有用性方面,性别差异不显著,主动搜索型接触和偶遇型接触对男女两性的有用性感知影响相近。

| 表 3 性别分组下社交媒体接触对技术感知的影响 |

(2)收入水平差异分析

收入水平是影响用户技术感知的重要因素。本研究采用三分位数法将样本分为低收入组(

如表4所示,主动搜索型接触对高收入组感知风险(β=−0.412, p<0.001)和感知成本(β=−0.368, p<0.001)的负向影响显著强于低收入组(分别为β=−0.245和β=−0.214, p<0.001)和中等收入组(分别为β=−0.298和β=−0.267, p<0.001)。同样,偶遇型接触对高收入组感知风险(β=−0.384, p<0.001)和感知成本(β=−0.205, p<0.001)的负向影响也强于其他两组。在感知有用性方面,高收入组的正向影响也略高于其他组别,但组间差异相对较小。这表明高收入用户在社交媒体接触条件下,风险感知和成本感知的下降程度更为显著。这可能是因为高收入用户获得新技术的资金压力较小,且通常具有更高的信息素养,能更有效地通过社交媒体信息降低对风险和成本的担忧。

| 表 4 收入水平分组下社交媒体接触对技术感知的影响 |

(3)地区差异分析

考虑到中国区域发展不平衡的现实特征以及研究样本分布情况(东部地区占57.3%),本研究采用二分法将样本分为东部地区(n=564)和中西部地区(n=417,包含中部、西部和东北地区)进行对比分析。这一分组方法基于国家区域经济发展战略和统计分类标准,能够有效反映地区间在经济发展水平和技术接受能力上的差异。

如表5所示,地区差异主要体现在成本感知维度。东部地区用户通过社交媒体接触获取的信息对降低其成本感知的效果更为显著。具体而言,主动搜索型接触对东部地区用户感知成本的影响(β=−0.319, p<0.001)强于中西部地区用户(β=−0.257, p<0.001)。偶遇型接触对东部地区用户感知成本的影响(β=−0.185, p<0.001)也强于中西部地区(β=−0.132, p<0.01)。在感知风险和感知有用性方面,地区差异相对较小且不显著。这可能是因为智能辅助驾驶技术作为新兴技术,对其风险和有用性的认知更多取决于技术本身的属性和用户的个人特征,而成本感知则更容易受到经济发展水平、消费能力等区域因素的影响。东部地区较高的经济发展水平和消费能力使得该地区用户对成本信息更为敏感,也相对更容易通过社交媒体获取的信息来调整自己的成本感知。

| 表 5 地域分组下社交媒体接触对技术感知的影响 |

(4)使用经验差异分析

是否拥有智能辅助驾驶技术汽车对其技术感知具有重要影响。本研究将样本分为“拥有智能辅助驾驶技术汽车”和“未拥有智能辅助驾驶技术汽车”两组,分析社交媒体接触的差异化影响。

如表6所示,结果出乎意料,主动搜索型接触对已拥有智能辅助驾驶技术汽车用户感知风险(β=−0.268, p<0.001)和感知成本(β=−0.254, p<0.001)的降低效果显著弱于未拥有者(分别为β=−0.385和β=−0.327, p<0.001)。偶遇型接触也呈现类似模式,对已拥有者感知风险(β=−0.304, p<0.001)和感知成本(β=−0.138, p<0.01)的影响弱于未拥有者(分别为β=−0.446和β=−0.198, p<0.001)。值得注意的是,社交媒体接触对已拥有者感知有用性的正向影响(主动搜索型β=0.308, 偶遇型β=0.354, p<0.001)显著弱于未拥有者(分别为β=0.593和β=0.584, p<0.001)。这一发现颇为意外,可能的解释是已经拥有智能辅助驾驶技术汽车的用户基于实际使用经验,对社交媒体上的信息持更为谨慎的态度,尤其是那些过于乐观的宣传内容。他们可能从实际使用中发现了技术的局限性和潜在风险,因此社交媒体信息对其能产生的效果不如对未使用过该技术的用户显著。

| 表 6 使用经验分组下社交媒体接触对技术感知的影响 |

总而言之,用户特征差异分析表明,社交媒体接触对智能辅助驾驶技术感知的影响在不同用户群体间存在显著差异。性别、收入水平、使用经验和地区差异都能够调节社交媒体接触对技术感知的影响程度。

五、结论与讨论本研究基于技术接受模型和社会认知理论,探讨了社交媒体接触对智能辅助驾驶技术感知的影响机制及其群体差异。研究发现,主动搜索型接触和偶遇型接触均能显著降低用户的感知风险和感知成本,同时提升感知有用性,但两种接触方式呈现差异化影响模式,且这种影响在不同用户群体中表现出显著差异。

首先,本研究深化了对媒体接触异质性效应的理解。既有研究对不同接触方式产生的影响差异关注得不够充分,而本研究通过验证主动搜索型接触和偶遇型接触对感知风险、感知成本和感知有用性的差异化影响,深化了对不同接触方式如何发挥作用的理解。具体来说,主动搜索型接触体现了目标导向的信息处理特征,用户在明确需求的驱动下能够获取更系统性的技术信息,因此在降低不确定性相关感知维度上表现更为突出;相比之下,偶遇型接触则具有情境嵌入的特点,信息在自然浏览过程中以更加直观和生动的方式被接触,在提升技术价值感知方面显示出独特优势。补充访谈支持了这一理论解释,受访者B描述了自己从偶然接触到主动搜索的过程:“在网上看到演示视频,当时觉得太厉害了。然后就开始在各种平台上找资料……对技术有了基本了解。”

其次,本研究补充了传统技术扩散理论中关于经验效应的理解。创新扩散的经典理论认为,用户对技术的了解和使用经验通常会促进其对该技术的进一步接受[39]。然而,本研究发现已有使用经验的用户对社交媒体信息持更为谨慎的态度,其技术感知受媒体接触的影响显著弱于无经验用户。访谈揭示了这一现象的认知转换机制,也即有经验的用户有可能通过实际使用形成更加务实的技术认知。譬如,受访者B表示:“现在看得比较淡定了,知道哪些靠谱哪些不靠谱。那些说得特别完美的基本都有水分。”

第三,本研究丰富了对技术感知过程群体异质性特征的理解。技术接受研究往往假设用户对技术信息的反应具有普遍性和一致性,对于不同群体可能存在的差异化认知模式关注得不够充分。本研究发现,性别、收入、地域和使用经验等群体特征会系统性地调节媒体接触对技术感知的影响程度,这表明技术接受过程并非同质化的认知过程,而是深度嵌入在用户的社会文化情境中。访谈也展现了这种群体差异性,受访者A观察到“男客户比较关注配置参数,女客户更在意好不好用”

本研究的不足之处在于:首先,横截面的数据设计限制了因果推断的准确性,未能动态观察媒体接触对技术感知的影响过程。其次,以智能辅助驾驶技术为研究对象的特定情境可能限制了研究结论向其他技术领域的推广。最后,社交媒体接触的测量方式仍较为粗略,未能充分捕捉用户在不同平台和情境下的复杂接触行为。针对这些局限,未来研究可以采用纵向追踪设计来深入探究媒体接触对技术感知的动态影响机制,同时将研究范围拓展至其他新兴技术领域以验证理论发现的普适性。

① 受访者B.2025年9月3日.上海.

② 受访者B.2025年9月3日.上海.

③ 受访者C.2025年9月3日.上海.

④ 受访者A.2025年9月3日.上海.

⑤ 受访者D.2025年9月3日.上海.

⑥ 受访者C.2025年9月3日.上海.

| [1] |

李兴锋. 新媒体使用、生态认知对农户低碳农业技术采纳行为的影响.

农业技术经济, 2023(4): 23-30.

|

| [2] |

王心瑶, 郝艳华, 吴群红. 基于公众视角的风险沟通信息获取与效果分析.

中国预防医学杂志, 2019, 20(1): 11-16.

|

| [3] |

王亮. 浏览抑或阅读?社交媒体用户对偶遇新闻的处理策略研究.

国际新闻界, 2024, 46(12): 55-73.

|

| [4] |

王彦. 沉默的框架: 框架理论六十年的时间脉络与空间想象.

浙江大学学报(人文社会科学版), 2017, 47(6): 197-215.

|

| [5] |

贾微微, 别永越. 网红经济视域下的影响者营销: 研究述评与展望.

外国经济与管理, 2021, 43(1): 23-43.

|

| [6] |

崔保军. 产品伤害危机情境下消费者感知风险的研究述评与展望.

商业经济与管理, 2015(4): 63-73.

|

| [7] |

Yang J. The Effect of Product Review Balance and Volume on Online Shoppers' Risk Perception and Purchase Intention.

Decision Support Systems, 2016, (89): 66-76.

|

| [8] |

Naiseh M. Trust, Risk Perception, and Intention to Use Autonomous Vehicles.

AI & Society, 2025, (40): 1091-1111.

|

| [9] |

Kenyon M. Unintended Effects of Autonomous Driving.

Sustainability, 2018, 10(7): 2404.

DOI: 10.3390/su10072404. |

| [10] |

Davis FD. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology.

MIS Quarterly, 1989, 13(3): 319-339.

DOI: 10.2307/249008. |

| [11] |

Topolšek D. Factors Influencing the Purchase Intention of Autonomous Cars.

Sustainability, 2020, 12(24): 10303.

DOI: 10.3390/su122410303. |

| [12] |

廖俊云, 林晓欣, 卫海英. 虚拟品牌社区价值如何影响消费者持续参与: 品牌知识的调节作用.

南开管理评论, 2019, 22(6): 16-26.

|

| [13] |

Li Z. How People Perceive the Safety of Self-Driving Buses.

Transportation Research Record, 2022, (2677): 1356-1366.

|

| [14] |

崔怡, 马九杰, 孔祥智, 等. 灌溉机井所有权与凿井管制政策的节水效应.

中国农村经济, 2021(2): 82-105.

|

| [15] |

宋瑞霞, 李艳, 李树茁. 中国式乡村社会风险治理共同体的建构机制.

北京工业大学学报(社会科学版), 2024, 24(6): 54-68.

|

| [16] |

谷洪波, 蒲纯嘏. 基于媒体渠道的突发公共卫生事件公众风险感知与心理健康的关系研究.

心理月刊, 2023, 18(11): 12-16+163.

|

| [17] |

Zhao X. Factors Influencing Public Risk Perception of Emerging Technologies.

Sustainability, 2023, 15(5): 3939.

DOI: 10.3390/su15053939. |

| [18] |

方洁, 杨轶涵, 王斐. 健康信息偶遇情境下高血压患者信息共享意愿影响因素研究.

情报资料工作, 2024, 45(4): 76-86.

|

| [19] |

Zhu F. Impact of Online Consumer Reviews on Sales.

Journal of Marketing, 2010, 74(2): 133-148.

DOI: 10.1509/jm.74.2.133. |

| [20] |

Anderson A. Incidental Exposure to Science News on Social Media and Knowledge of Gene Editing.

Journal of Science Communication, 2021, 20(4): A01.

DOI: 10.22323/2.20040201. |

| [21] |

Venkatesh V. User Acceptance of Information Technology.

MIS Quarterly, 2003, 27(3): 425-478.

DOI: 10.2307/30036540. |

| [22] |

Chevalier JA. The Effect of Word of Mouth on Sales.

Journal of Marketing Research, 2006, 43(3): 345-354.

DOI: 10.1509/jmkr.43.3.345. |

| [23] |

Venkatesh V. Why don't Men Ever Stop to Ask for Directions? Gender, Social Influence, and Their Role in Technology Acceptance and Usage Behavior.

MIS Quarterly, 2000, 24(1): 115-139.

DOI: 10.2307/3250981. |

| [24] |

Meyers-Levy J. Exploring Differences in Males' and Females' Processing Strategies.

Journal of Consumer Research, 1991, 18(1): 63-70.

DOI: 10.1086/209241. |

| [25] |

Manago AM. The Contributions of Gender Identification and Gender Ideologies to the Purposes of Social Media Use in Adolescence.

Journal of Adolescence, 2023, (99): 1-12.

|

| [26] |

韦路, 李贞芳. 数字电视在中国大陆的采用: 一个结构方程模型.

新闻与传播研究, 2007(2): 58-69+96.

|

| [27] |

Li J. The Heterogeneous Effect of Digital Technology Adoption on Productive Income of Farmers: Evidence from Guangdong, China.

International Journal of Digital Economy, 2024, 5(2): 120-140.

|

| [28] |

王静, 李夏, 霍学喜. 苹果主产区农户生产收入差异及其影响因素分析.

新疆农垦经济, 2010(5): 55-60.

|

| [29] |

李思豫, 袁勤俭. UTAUT及其在信息系统研究中的应用与展望.

现代情报, 2020, 40(10): 168-177.

|

| [30] |

Nakayachi K. The Role of Product Schema in Consumer Decision Making Processes.

Japanese Journal of Psychology, 1988, 59(4): 220-226.

|

| [31] |

Wang X. Impacts of User Expectation and Disconfirmation on Satisfaction and Behavior Intention.

International Journal of Human–Computer Interaction, 2023, 39(15): 3127-3140.

DOI: 10.1080/10447318.2022.2095479. |

| [32] |

申云, 张珊瑚. 数字普惠金融赋能现代农业强县建设.

财经论丛, 2024(9): 57-68.

|

| [33] |

夏涌博, 王承武. 数字乡村战略背景下农村信息基础设施建设存在的问题和对策研究.

甘肃农业, 2022(11): 96-99.

|

| [34] |

Kankanhalli A. Contributing Knowledge to Electronic Knowledge Repositories.

MIS Quarterly, 2005, 29(1): 113-143.

DOI: 10.2307/25148670. |

| [35] |

Erdelez S. Information Encountering: An Exploration Beyond Information Seeking. Unpublished Doctoral Dissertation, Syracuse: Syracuse University, 1995.

|

| [36] |

薛可. 社交媒体的媒介行为对受众风险感知的影响研究.

新闻大学, 2015(6): 101-107.

|

| [37] |

Tang T. Toward an Understanding of the Behavioral Intention to Use Mobile Banking Services.

Foreign Languages & Their Teaching, 2004, 7(3): e1000047.

|

| [38] |

Rogers EM. The Diffusion of Innovations. 3rd ed. New York: Free Press, 2003.

|

| [39] |

王晨筱, 王丽, 张庆普. 新产品扩散中领先用户不同角色对普通用户采纳意愿的影响研究.

研究与发展管理, 2019, 31(5): 103-113.

|

2. Institute of Intelligent Communication, Shanghai Jiao Tong University

2025, Vol. 15

2025, Vol. 15