——

社会地位的差别是社会分层研究的核心议题。社会分层与社会资源的占有量有关,而社会资源在各个群体中的分布是不均等的。社会资源有诸多种类,比如收入、财富等属于经济资源,权力属于政治资源,因而社会分层的标准也有不同的维度。在诸多的分层标准中,社会经济地位是最重要的标准。教育、职业、声望、社会关系等均与社会经济地位密切相关。在不同社会发展阶段,划分社会资源的标准也不同。在数字时代,从网民的数量、智能媒体的普及率增幅来看,人们生活在无处不在的信息场域中,信息成了当今社会的重要资源,对信息的掌握能力构成了社会分层的一个重要维度。

信息资源的占有状况是塑造或强化了社会经济地位的差异?还是社会经济地位塑造和强化了信息分层?早期的“接入沟”研究指出经济贫困、地区差异是信息接入的障碍,但是以往的研究无法解释不同的信息受众在信息意识、信息资源、信息使用能力等层面的差异问题。本文尝试从信息资源使用与社会地位的交互关系视角出发,回应上述问题,同时拓展关于阶层结构不平等的生产和再生产体系的研究。

二、研究回顾与问题的提出 1. 研究回顾起始于20世纪40年代的第三次科技革命,真正预示着“信息时代”的到来。随后互联网应用技术逐渐成熟,生产信息、传播信息、消费信息共同构建了人类的数字化生存方式,带来了社会结构的深层次变化。在此背景下,人们对信息掌控能力的分化,构成了社会分层的一个重要维度。在互联网发展的不同阶段,关于信息分化的学术研究也呈现出不同特征。20世纪80年代,世界电信发展委员会的报告[1]指出电信基础设施的落后会阻碍发展中国家的经济发展,能够接触到信息技术和工具的人群与不能接触的人群之间存在巨大差异,这就是“数字鸿沟”的概念。提高人们接触和使用信息技术和工具的能力,是发展中国家弥合“数字鸿沟”的关键因素之一。曼纽尔·卡斯特(Manuel Castells)[2]认为在网络社会中,信息资源已经变得像工业时期的能源一样重要。最初的“数字鸿沟”由经济实力和技术实力决定,称为“接入沟”。使用信息技术与工具的差异,被称作“使用沟”。70年代,美国学者乔·迪马吉奥(J. Dimaggio)等[3]认为,在数字化社会中,影响社会地位的要素越来越向信息、技能和知识倾斜。联合国国际电信联盟(ITU)发布了2017年《衡量信息社会报告》,[4]该报告详细地分析了在物联网、大数据、云计算和人工智能方面正在进行的变革。因为信息通信技术和数字经济有可能彻底改变数十亿人的生活,所以“数字鸿沟”问题非常重要。数字变革可以彻底改变一个国家(甚至世界),但是这只会在数字资源可以获取的情况下才会发生。

至于社会分层在数字化社会如何实现的问题,一些西方社会学家采用量化数据模型进行研究。例如乔治·布莱克(G. Blank)[5]和德维尔·格罗舍利(D. Groselj)[6]将阶级、地位和权力融合进一个框架,系统分析了线下分层如何转化为在线分层。其论文指出:个人在这个三维系统中的位置共同决定了人们的信息使用习惯。近年来,我国社会学界也有一些学者尝试从社会分层的角度探讨信息分化的问题。例如,闫慧等人从制度背景和信息社会发育程度等角度阐述了数字分层的问题。[7]赵万里和谢蓉等人指出信息社会中社会分层结构和社会关系处于流动中,持续生成的网络不平等促成了群体间的区隔形成。[8]许庆红从数字不平等产生机制的角度切入讨论,认为社会经济地位决定了个体的数字技能,数字技能又支配着个体的使用行为。[9]程士强运用布迪厄的惯习理论进行分析,认为互联网使用已成为年轻人和受到良好教育群体的一种惯习。[10]综上,大多数研究从互联网使用对某个生活领域的影响进行分析,很少将互联网使用本身视为一个有别于现实社会分层机制的新分层视角。在数字化时代,地位、身份、角色这些传统意义上的社会结构渗透进入网络空间并形塑了网络地位金字塔,目前关于这一议题的经验研究尚不充分。

2. 问题的提出本项研究主要探讨以下问题:其一,从个体层面上,信息资源占有和使用存在怎样的差异。基于对2018网民社会意识调查和2017 CGSS数据的分析,从信息选择、信息生产和传播、信息素养指标考察被访问者的信息资源使用情况。其二,从分析数据中选取社会经济地位(教育程度、职业、收入、地域)、网络行为和社会态度指标,分析信息资源使用与社会经济地位之间的双向映射关系。其三,社会经济地位与信息获取渠道、媒介素养之间相关程度,舆情事件中态度认知与社会经济地位相关程度(2018网民社会意识调查),社会经济地位各项指标对信息使用的影响是否存在差异,即通过信息使用偏好、个体使用行为,探索信息使用动力和效果。其四,信息使用行为是否对经济地位的获得产生影响(2017 CGSS数据)。

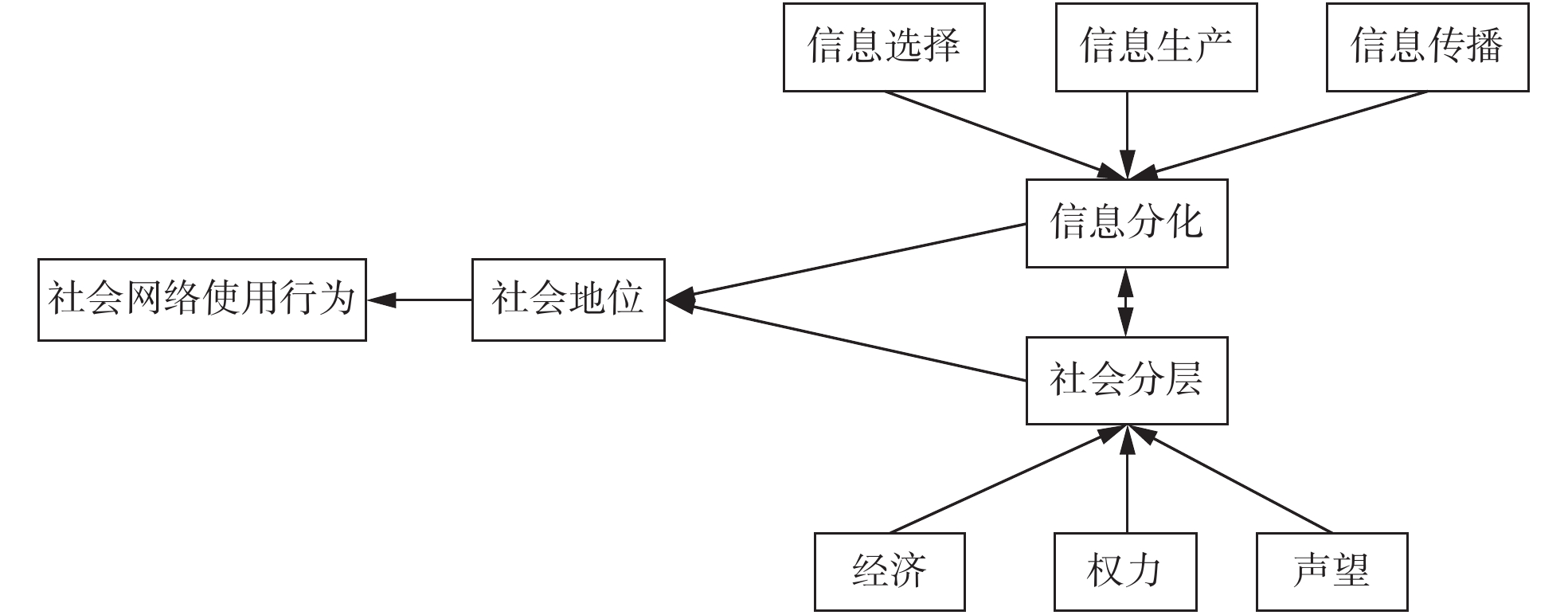

三、分析框架与研究假设 1. 分析框架信息分化是社会不平等的拓展与延伸。对信息的筛选、利用的能力和效率潜在地影响了社会地位的形成与维持,也影响了信息社会的分层结构。而同圈层信息则存在同质化趋势,信息传播存在阶层壁垒,甚至是“信息茧房”。“信息茧房”是凯斯·桑斯坦(Cass R. Sunstein)[11]在《信息乌托邦》中提出的概念,指用户在海量信息中只选择感兴趣和悦已的主题,从而构成较为封闭的信息系统,阻碍个体信息的全面发展。信息分化塑造了隐形的不平等机制。我们将社会分层、信息分化以及社会地位关系的分析框架,归纳为如图1所示的互相反应、互相影响的关系模式。

|

图 1 社会分层、信息分化、社会地位之间的关系 |

首先,信息资源同其他社会资源一样可以带来效益。信息的产生主要包括生产和流通,流通依赖于渠道与平台,信息交易和供需取决于信息成本。信息的上游控制主要集中于互联网大公司、大平台,包括大规模的商业公司和掌握舆情信息的权威官方媒体。上游媒体能够付出时间、人力成本,提供独家垄断的,甚至昂贵的信息付费服务。信息的市场化生产与流通模式必然导致信息资源的不均等分配。信息渠道、优质信息内容的占有者势必会成为信息中上层,成为所谓的“信息富人”。那么,经济地位与信息分化是否相关?以信息渠道和信息使用行为、信息素养与经济地位进行交叉分析验证其相关性。据此,本文提出如下假设。

假设1:信息渠道选择与社会经济地位无关。

假设2:信息渠道选择与社会经济地位有关。

假设3:信息使用行为与社会经济地位无关。

假设4:信息使用行为与社会经济地位有关。

假设5:信息素养与社会经济地位无关。

假设6:信息素养与社会经济地位有关。

其次,多元社会分层理论最早是由马克斯·韦伯提出,即经济、权力、声望三位一体的分层标准。[12]具体而言,现代社会中,占有不同财富、收入、声望、教育资源的人们之间形成了社会经济地位的不平等关系,即社会的分层结构。但社会分层不是静止的,随着社会的发展变迁,社会分层的标准体系会出现变化。在信息社会中,信息资源的占有和使用会对特定的社会体系产生影响,利用信息增利的可能性和机会反映了社会分层结构。本研究将对信息资源的使用与社会经济地位(教育程度、职业、收入、地域)进行相关性检验,通过计算相关系数Ρ值,以判断相关性强弱以及方向。

最后,前述研究回顾阐述信息分化是社会不平等体系的拓展与延伸,那么,信息使用行为是否对社会经济地位产生影响?信息使用目的差异(例如娱乐型或学习型)是否对社会经济地位产生影响?本研究将考察社会经济地位水平是否受到多个自变量(例如信息使用)的影响,检验多个因素取值水平的不同组合之间,因变量的均值之间是否存在显著的差异。本文认为信息使用目的对社会经济地位的获得有调节作用。据此,本文建立如下假设:

假设7:信息使用目的不同,社会经济地位总体均值无显著差异。

假设8:信息使用目的不同,社会经济地位总体均值有显著差异。

四、信息资源分化的三个测量维度信息社会是以信息为战略资源的社会,拥有怎样的信息以及如何对信息进行加工,使信息产生创造价值的能力,是互联网时代人的价值体现的重要方式,也在很大程度上反映和决定了他们在社会结构中的地位;正因为如此,信息资源的分化与社会经济意义的阶层概念一样,可以用来反映当代社会结构,揭示社会不平等关系。但是,基于“数字鸿沟”的宏观制度化研究,例如“信息富人”和“信息穷人”概念[13]以及地区之间的数字不平等测度等,不能够反映信息接入普及率较高地区内部的差异。尽管后续提出的“使用沟”、“知识沟”以及“信息茧房”等概念与理论侧重微观的信息使用差别,但是依然无法解释网络生态中的信息表现与介质不断更新、个性特征与网络使用交互影响、相应测量标准模糊不清等问题。无论从理论到实证研究,信息分化的测量都需进一步明确。

在传播学中,媒介理论家麦克卢汉有两个核心论点:其一,媒介本身的存在改变了人类感受世界、认知世界和以行为影响世界的方式;其二,媒介传递的内容信息与媒介本身对人类社会发展带来深远影响。近年来,对信息使用的认知、动机和信息技能、应用性效果的讨论越来越超过物理性接入(“接入沟”),狄杰克(Van .Dijk)从理论上阐述数字不平等形成过程,将数字鸿沟分为四个子类型:物理性接入、动机性接入、技能性接入和应用性接入。[14]据此理论,本文将信息使用分为接入、使用、内隐性(认知、动机等素养)三个维度,并从理论、操作和经验三个层面解释信息分化的测量依据(见表1),即:信息选择测量,信息生产和创造测量,信息素养测量。其中,信息选择主要是指信息获取、遴选甄别、评估和判断。信息的生产和创造指的是对信息的理解和吸收、利用和创造。信息素养测量是主观认知标准,包括信息敏感度、价值导向和偏见、观点极化等社会心态、信息伦理法规等。

具体指标如表1所示:

| 表 1 三个不同层面的信息资源分化的三个维度 |

| 表 2 研究中使用的数据以及指标类型 |

根据2018网民社会意识调查(样本量为5145),信息渠道测量上采用“经常使用哪些渠道获得信息”的提问方式,选项涵盖央视、新华社、人民日报等官方媒体(含微博及微信公众号)的时政报道,商业媒体,社交媒体和自媒体等移动智能平台。根据被试者个人特征可以归纳出个人社会经济地位指标,包括收入水平、教育程度、职业和地域;问卷中Q40是关于“中美贸易战态度”量表,共设计5个指标,包括“我们必须不惜一切代价和美国打这场贸易战,决不妥协”,“目前中美贸易战完全是美国挑起的,中国没有错”等,态度从“非常同意”到“强烈反对”。由于第一个指标“我们必须不惜一切代价和美国打这场贸易战,决不妥协”这一陈述中有极化词汇“不惜一切代价”和“决不妥协”,从语义上更能体现测试媒介素养的效度,因此本文将对这一问题的回答选项“非常同意”作为极化标准,并将选择回答“非常同意”与社会地位之间做p值检验。

职业作为分类变量,引入连续型变量,将职业分类依据职业声望划分为1−16分值(参见《2018网民社会意识调查问卷》②),选用卡方检验,计算出社会经济地位与上述几个维度是否相关的检验,计算结果如表3所示,p值分布区间(0.00-0.04) <0.05(P≦0.05拒绝无关假设),信息渠道选择与社会经济地位(职业声望、教育程度、收入水平)有关,假设1未得到支持,假设2获得支持。地域类型与渠道影响无关(p>0.05)。职业声望、教育程度、收入水平和信息使用行为有关,P值分布区间(0.00-0.005)≦0.05,信息使用行为与社会经济地位有关,假设3未得到支持,假设4获得支持。经济地位与Q40-1(媒介素养)呈现显著性相关,p值分布区间(0.00-0.04) <0.05,信息素养与社会经济地位有关,假设5未得到支持,假设6获得支持。地域类型与个性自评无关(0.06,0.15,0.21)。

| 表 3 社会经济地位与信息渠道、信息使用、媒介素养及个性自评的p值检验 |

将社会经济地位与信息渠道选择和信息选择(是否关注贸易战)、信息素养(新思想和创造力)的相关性检验中,如表4所示,职业、教育程度和地域与信息渠道呈现相关性(部分变量如非官方的圈子信息呈现负相关),地位等级与官方的信息渠道相关系数更高些,而年均收入与渠道呈现弱相关。四项指标中教育程度与是否来自权威的信息渠道相关系数最大,为0.174,是否关注贸易战为0.182,具有新思想和创造力为0.227,均高于其他指标。

| 表 4 社会经济地位与信息渠道选择相关性检验 |

在2017 CGSS数据(样本量为12582)的社会地位变化中,横向地位的测量是与“同龄人”相比,选项为:较高、差不多、较低。纵向地位的测量是与“三年前”相比,选项为:上升了、差不多、下降了。2017 CGSS数据中,社会地位变化与线上社交、学习发展、娱乐类均显著性相关(p值小于0.05),但对面对面社交影响不大(p值均大于0.05)如表5所示。

| 表 5 社会经济地位与信息使用的p值检验 |

如上文表1所示,信息分化的三个维度是否与社会经济地位相关?以及相关程度如何?哪些变量之间相关性程度较高?根据2017 CGSS数据, 社会经济地位变量(X变量)共计5个,分别是:个人全年收入、最高教育程度、家庭经济地位层次、职业、生活地域。信息使用情况变量(Y变量),包括如下信息素养变量:“在网上查找自己想要的信息并不难”,“在网上看到周围人转发的信息,先验证后相信”,“每天网络联系的人数”,“以群主身份建立QQ群和微信群以及群的数量”,“个人拥有的上网络的设备数量”,“需要使用互联网的工作占多大比例”,“接触网络年限(第一次上网到目前为止)”,共计7个变量。X与Y变量的相关分析如表6所示,社会经济地位与网络信息使用存在相关关系(部分变量之间存在负相关),但影响程度不均匀,社会经济地位变量中,X2最高教育程度与Y变量相关系数值均显示较大(0.118~0.369),使用互联网工作比例与职业相关系数也较大(0.392),职业与Y1和Y2的相关程度较高,分别为0.126和0.236。

| 表 6 社会经济地位变量与网络信息使用变量相关性检验 |

根据表6得知,教育程度对信息使用相关程度最大,如果将信息使用分为娱乐型和获取型,[15]根据已知变量(网络使用目的变量,包括社交活动、自我展示、网络行动、休闲娱乐),以获取信息为目的的网络行为和以娱乐为目的的网络行为,是否对地位结构(教育程度)有影响?多因素方差分析可以研究两个及两个以上控制变量是否对观测变量产生显著影响,也能分析多个控制变量的交互作用能否对观测变量产生显著影响。计算F统计量需要对控制变量进行方差齐性检验,采用Levene检验法,检验结果如表7所示,概率P值0.223明显大于显著水平,满足方差分析条件。方差分析检验如表8所示,信息使用目的(信息获取型和休闲娱乐型)影响最高教育程度获得,显著性水平P值0.000小于0.05,其中获取信息的第三类平方和最大(1513.399),信息使用目的不同,社会经济地位总体均值有显著差异,假设7未得到支持,假设8获得支持。获取信息和休闲娱乐的交互作用不明显(P值0.59大于0.05)。

| 表 7 Levene's 检验a |

| 表 8 主体间效应检验 |

根据第48次中国互联网信息中心使用报告相关数据,随着移动智能接入端,截止2021年6月,我国网民规模达到10.11亿,互联网普及率达71.6%。[16]5G的到来给信息带来更为丰富的选择,视频、直播等信息介质、内容迭代更为迅速。正因为如此,信息的选择、使用、创造才成为信息时代社会地位垂直分化的重要变量。经济社会地位的不平等分布是社会结构中的重要现象,其实质是人们获取社会的稀缺资源的机会能力是有差别的,这一客观的社会现象往往又容易与主观的“公平感受”相联系。社会经济地位又反映在人们对信息的选择、使用和创造的过程中,出现了信息能量的金字塔结构。在互联网时代,信息像无形的空气,全面介入到人的生活中,技术改变社会结构,影响权力与地位关系。在个体获得社会地位的过程中,网络资源、信息资源作为社会资本嵌入在社会地位的获得过程中。[17]显然地,信息与知识会转化为社会权力,知识的不平等最终会造成社会资源的垄断,并走向社会权力的不平等。目前学界普遍的共识是:由于信息技术业已广泛覆盖社会生活的各个领域,信息技术不平等又构成既有的社会不平等的延伸,并被嵌入到不同层次、不同领域的不平等中。这与“知识沟”、“信息茧房”等理论的提出不谋而合。因此,互联网时代,信息作为一种无形的资本正在作为一种重要的社会资源,成为社会地位垂直分层的要素。比如,较之于教育良好的“精英分子”,普通民众更容易盲从和不思考,一旦沉浸在同质化的信息环境中,就更难以基于理性和质疑精神而实现自主“破茧”。

本项研究发现,信息分化与社会经济地位差别互相塑造,信息分化使社会经济地位差别更为明显,社会经济地位差别也使信息分化更为显著,作为普惠性的“接入沟”正在改善,但使用沟的差异化程度越来越显著。具体概括为:首先,信息获取能力影响社会地位获得。受教育程度高的人具有较强的理解能力和较大的阅读量,这有助于他们对公共事务或科学知识的获取,在有关知识付费与教育投入的研究中发现,[18]社会经济地位越高的人,越容易为信息付费。从市场经济规律来看,昂贵的知识生产需要知识、时间、人力成本也越高。其次,信息的加工、创造和使用方面的差异影响社会资源获取。从先前的大众传媒和正规教育渠道得来的知识越多,这些见多识广的人,对新事物、新知识的理解与掌握也就越快。个人生活的水准、层次与大众传媒的内容越接近,对媒介的接触和利用程度就越高。最后,地位差别尤其是教育程度对信息使用行为有明显的调节作用。较好的教育经历有助于聚拢优质的信息资源,实现成就型、学习型信息使用目的,高社会经济地位更能利用信息资源的转化能力,拓展无形资产。

信息技术产业已广泛覆盖社会生活的各个领域,信息的不平等分化是个性因素还是社会经济文化、技术发展导致的,不能简单归因。如何在宏观的社会结构和微观的行为过程考察中,找到经验研究的有效角度和方法,还存在巨大的空间。

① 论文使用数据来自中国人民大学中国调查与数据中心(网址为

② 《2018网民社会意识调查问卷》参见网址

| [1] |

郑海燕. 国际电信联盟发起价值数百万美元的项目弥合全球数字鸿沟.

国外社会科学, 2002(1): 100.

DOI: 10.3969/j.issn.1000-4777.2002.01.018. |

| [2] |

曼纽尔·卡斯特. 网络社会的崛起. 夏铸九等译. 北京: 社会科学文献出版社, 2001: 36.

|

| [3] |

Deursen, A. J. A. M. van, van Dijk, J. A. G. M. Measuring Internet Skills.

International journal of human-computer interaction, 2010, 26(10): 891-916.

DOI: 10.1080/10447318.2010.496338. |

| [4] |

罗松, 张丽堃. 国际电信联盟(ITU-T)物联网和智慧城市标准化的最新态势和我国推进策略.

电信网技术, 2017(5): 35-39.

|

| [5] |

Blank, G. Examining Internet Use Through a Weberian Lens.

International Journal of Communication, 2015, 9(1): 2763-2783.

|

| [6] |

Groselj, D. Addressing the digital divide.

Online Info:information Review, 2001, 25(5): 311-320.

DOI: 10.1108/14684520110410517. |

| [7] |

闫慧. 数字鸿沟研究的未来: 境外数字不平等研究进展.

中国图书馆学报, 2011, 37(4): 87-93.

|

| [8] |

赵万里, 谢榕. 数字不平等与社会分层: 信息沟通技术的社会不平等效应探析.

科学与社会, 2020, 10(1): 32-45.

|

| [9] |

许庆红. 数字不平等: 社会阶层与互联网使用研究综述.

高校图书馆工作, 2017, 37(5): 16-20.

DOI: 10.3969/j.issn.1003-7845.2017.05.003. |

| [10] |

程士强. 网络社会与社会分层: 结构转型还是结构再生产?——基于CGSS2010数据的实证分析.

兰州大学学报(社会科学版), 2014, 42(2): 1-9.

DOI: 10.3969/j.issn.1000-2804.2014.02.001. |

| [11] |

卡斯·桑斯坦, 信息乌托邦: 众人如何生产知识. 毕竞悦译. 北京: 中信出版社, 2015: 102.

|

| [12] |

李春玲. 社会分层理论. 北京: 中国社会科学出版社, 2008: 78.

|

| [13] |

于良芝, 周文杰. 信息穷人与信息富人: 个人层次的信息不平等测度述评.

图书与情报, 2015(1): 53-60+76.

DOI: 10.11968/tsygb.l003-6938.2015009. |

| [14] |

Van Dijk, Jan A. G. M. The deepening divide: Inequality in the information society. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2005: 3–105.

|

| [15] |

耿晓梦, 喻国明. 数字鸿沟的新样态考察——基于多层线性模型的我国居民移动互联网使用沟研究.

新闻界, 2020(11): 50-61.

|

| [16] |

2021CNNIC发布第48次《中国互联网络发展状况统计报告》http://cnnic.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/202102/P020210203334633480104.pdf. [2021-9-2].

|

| [17] |

边燕杰, 雷鸣. 虚实之间: 社会资本从虚拟空间到实体空间的转换.

吉林大学社会科学学报, 2017(3): 89-95.

|

| [18] |

刘忠博, 史滢晖. 互动的商品化: 付费机制引入知识问答平台的影响及其意义.

现代传播(中国传媒大学学报), 2020, 42(02): 137-141.

|

——

2022, Vol. 12

2022, Vol. 12