科技伦理治理是当代世界科学技术发展面临的普遍问题,在中国科技发展中占有日益重要的地位。2019年7月中央全面深化改革委员会第九次会议审议通过了《国家科技伦理委员会组建方案》,指出科技伦理是科技活动必须遵守的价值准则,组建国家科技伦理委员会,目的是加强统筹规范和指导协调,推动构建覆盖全面、导向明确、规范有序、协调一致的科技伦理治理体系;[1] 2019年党的十九届四中全会提出,完善科技创新体制机制······健全符合科研规律的科技管理体制和政策体系,改进科技评价体系,健全科技伦理治理体制。[2]近两年来,中国科技伦理治理体系建设取得很大的进展,进入一个新的阶段。

随着国家科技伦理治理体系建设的开展,有关科技伦理治理和科技伦理治理体系的研究开始大量出现。以“伦理治理”为主题词和关键词在中国知网上搜索,可见在2019年之后,有关科技伦理治理的论文直线上升。这些论文包括重要科技领域(如基因编辑、人工智能等)的伦理治理、科技伦理治理原则和机制,科技伦理治理与法治化等,但现有研究对科技伦理治理和科技伦理治理体系的理论研究较少,需要加强。

本文以科学技术带来的伦理及社会问题的历史发展为线索,以理论与实践相互促进的视角,探讨科技伦理治理思想和概念的形成与发展;以科技伦理治理是对科学技术全过程的治理为基础,阐述科技伦理治理的含义,提出国家科技伦理治理体系的理论框架,对我国科技伦理治理体系建设提出若干建议。

一、从科技伦理问题到科技伦理、法律与社会问题伦理是指人与人之间相互关系的基本道理和准则。当涉及到应该做什么样的人或做什么事,就进入了伦理领域,引发的问题就是伦理问题,包括“是否应该做”,“应该怎样做”。伦理涉及到价值观,规范人们行为的准则就是伦理准则。

科技伦理,通常包含三种含义,一是指科学家的职业道德行为,包括科研道德、科研诚信和科研不端等;二是指科学技术研究和发展带来的伦理问题,如人类胚胎干细胞实验研究、转基因作物的种植,不仅可能会对人体和环境健康带来风险,而且对社会的伦理观念提出挑战;三是科技领域与其他领域的伦理冲突。本文说的科技伦理主要是指第二类,也会涉及到第一类和第三类。

一般说来,科学研究及其成果的应用和技术发展的伦理问题主要包括两个方面:(1)应该做什么?是否应该做?例如,是否应该开展胚胎干细胞研究?是否应该发展纳米技术?是否应该开展嵌合体研究?为什么?(2)应该如何做?例如,应该遵循什么的程序和准则开展胚胎干细胞实验研究?应该怎样发展纳米技术才更安全?“应该做什么”或“该不该做”为实质性伦理问题,“该如何做”的问题是程序性伦理问题。[3]

1. 科技伦理问题科技伦理意识,以生命科学研究伦理为始,起源于对二战期间纳粹以优生学为名对犹太人暴行的反思。1947年《纽伦堡法典》以国际准则的形式明确提出了人类受试的知情同意原则、安全性原则、受试者利益优先原则。后来建立在此基础之上的《赫尔辛基宣言》和《贝尔蒙报告》确立了生命伦理的四条原则:(1)不伤害 (nonmaleficence);(2)有利(beneficence);(3)尊重(respect);(4)公正(justice) 。[4]这些原则为后来的生命伦理学提供了指导。

1953年,沃森和克里克发现现代遗传物质——脱氧核糖核酸(DNA)的双螺旋结构,开创了分子生物学时代,生命科学迅速发展。尤其重要的是20世纪70年代DNA重组技术获得成功,提出了尖锐的、前所未遇的伦理问题。对重组DNA伦理问题的解决建立了经典的解决科技伦理问题的模式。

重组DNA技术实现了不同生物体之间的遗传材料组合,这不仅在技术操作上会带来风险,而且带来严重的伦理问题:可以把高等生物的基因导入低等生物,也可以反过来把低等生物的基因导入高等生物、甚至创造新的生物。[5]那么,怎样来保证基因重组造福人类,而不致对人类造成危害?

重组DNA争论的过程(见表1),确立了解决科技伦理问题的重要要素:

——预防原则和机制:对未确定风险的提前防范意识和措施;

——科学家的社会责任:科学家要认清和反思自己科学研究的行为和后果,对其后果负责;并将自己意识或预见到的由研究带来的各种可能后果,负责地告诉公众;

——公开、透明的不同观点的讨论:科学家不同观点的讨论、不同人群的参与有助于澄清伦理问题的本质,评估各种风险,对有争议的重要问题达成共识。公开、透明的讨论有助于赢得社会公众的信任;

——伦理准则的确定:通过科学家讨论、公众参与形成的伦理准则,成为政府有关部门指导和实施科学活动所采取的准则。

| 表 1 重组DNA争论关键的事件点 |

1990年开始实施的人类基因组计划(HGP)创建了科技伦理的一种新的模式,引入了一个研究由计划实施本身可能引发的伦理、法律和社会问题(ELSI)的子计划。这是第一个包含人文与社会研究的大科学计划。从最早计划的酝酿阶段,关于人类遗传的社会含义就是争论的一个重要问题。计划实施时,在詹姆斯·沃森(James D.Watson)的坚持下,专门为ELSI留出3%-5%经费。ELSI计划的目标是研究和预测潜在的问题,并提出解决问题的建议,以预防不利影响,帮助HGP实现其使命,即在减轻危害的同时,为公众提供健康和其他好处。[6]

ELSI计划包括广泛的伦理、法律和社会问题:利用基因信息的公平性问题,基因信息的隐私和保密问题,基因治疗与基因增强问题的伦理和安全性问题,基因数据的知识产权和利用问题,与人类责任有关的概念和哲学蕴含问题等。[7]

人类基因组计划设立的ELSI模式为美国2000年开始实施的国家纳米技术倡议(NII)借鉴采用。NNI设立了纳米技术的社会和伦理议题,主要关心的是纳米技术潜在的意想不到的后果——从负面的对人类和环境影响到可疑的军事和监视方面应用。[8] 2003年美国国会通过的《21世纪纳米技术法案》,专门设立了有关纳米技术社会涵义的条款,规定“设立研究计划以确认与纳米技术相关的伦理、法律和其他适当的社会关心的议题,并确保这样的研究结果可以得到广泛的扩散”。[9] NNI的社会与伦理活动包括两大类:(1)纳米技术的环境、健康和安全议题。主要指纳米技术对人类健康和环境的毒性及风险;(2)纳米技术的伦理、法律和其他社会问题。例如,如何更安全地使用纳米材料?如何让消费者获得充分的信息,并赢得消费者的信任?[10]

3. 科技发展的伦理与社会问题需要伦理治理以现代生物技术和纳米技术为代表的新兴技术发展带来一系列问题,从单纯的伦理问题扩展到包括伦理、法律、社会、教育、环境和安全等一系列问题,可以通称科学技术发展的伦理与社会问题,包括:对人类生命和健康的安全性问题;有关侵犯人的权利和尊严的问题;辅助生殖技术引发的家庭伦理问题;由基因歧视、商业机密泄漏和利益冲突等带来的社会问题;对环境和生态系统的影响问题;有关“扮演上帝”等议题的宗教问题;涉及到基因决定论、医学目的等的哲学问题;涉及到R&D资源分配、伦理审查制度的政策管理问题;涉及到生命科技立法和执法的法律问题;国与国之间的资源争夺与合作问题;生命科学研究和评价中的伦理学问题等。[4][11]这些问题是相互交织的,伦理问题居于核心地位。

对于科学技术带来的伦理与社会问题,需要以新的方式解决。人类基因组计划尽管设立了ELSI计划,但它采用的模式基本上是研究者自下而上启动的项目研究方式,依赖传统的同行评议模式,消费者和相关利益者参与不足,也没有有意识地满足决策者的需求,因此没有实现计划设置的支持共同利益的目标。从人类基因组计划ELSI得到的教训是,应该抓住发展为决策服务的知识的潜力,帮助促进决策过程中涉及的目标人群和未被充分代表的群体参与,帮助利益相关者就如何为研究题目服务、怎样把相关的技术以可提供共享的方式整合。[8] NNI的伦理与社会议题研究的设计则有了很大的改进,如设立了与公众和相关利益者对话的论坛,促进政府机构与科学共同体、决策者和公众的联系。[10]促进利益相关者、公众参与解决科学技术发展的伦理与社会问题是伦理治理的基本特点。

二、科技伦理治理的思想源泉和发展科技伦理治理的基本思想是不同的主体合作以多种不同的方式解决伦理与社会问题,其具体思想和工具来源于解决科技伦理实践问题,上升为统一的理论层面则受到治理理论的影响。科技伦理治理的思想和方法在生命科学伦理的实践中发展成熟。在不断应对新技术发展的挑战中,得到进一步发展。

1. 治理的理论“治理”一词,有多种含义。要理解科技伦理治理和科技伦理治理体系,需要对“治理”一词的含义做一考察和界定。

英文中“治理”(governance)一词源于拉丁文和希腊文,原意为控制、引导和操纵。长期以来,它与“统治”(government)一词等同使用,主要是指政府的指挥和控制行为。20世纪80年代以来,社会和经济发展表明,许多领域的活动,单纯靠政府权力和管理机制是不够的,需要公私双方的协调管理,需要政府以外的一些其他机构和角色参加经济和社会的调节,由此,具有新意义的“治理”概念开始出现,正如罗伯特·罗茨(Rob Rhoads)在“新的治理”一文中所指出的:“治理标志着政府管理含义的变化,指的是一种新的管理过程,或者一种改变了的有序统治状态,或者是一种新的管理社会的方式。”[12]

“治理”的思想,首先于1989年在世界银行中概括当时非洲的情形时使用,之后广泛用于政治发展研究中,特别用来描述后殖民社会和发展中国家的政治情况。后来,经济合作与发展组织(OECD)、联合国开发署和教科文组织先后使用这一词汇。[13]同时,学术界对治理开展了大量的研究。2001年,欧盟发布《欧盟治理:白皮书》,“治理”一词开始在欧盟及成员国中广泛应用于探讨科技、经济和社会发展问题。

关于治理有关各种不同的理论和定义。按照全球治理委员会(the Commission on Global Governance)1995年给出的权威定义:“所谓治理是各种公共的或私人的个人和机构管理其共同事务的诸多方式的总和。它是使相互冲突的或不同的利益得以调和并且采取联合行动的持续过程。这既包括有权迫使人们服从的正式制度和规则,也包括各种人们同意或认为符合其利益的非正式的制度安排,它有四个特征:治理不是一套规则,也不是一种活动,而是一个过程;治理过程的基础不是控制,而是协调;治理既涉及公共部门,也包括私营部门;治理不是一种正式的制度,而是持续的互动。”[13]

概括地说,治理理论的核心思想有以下几点:第一,治理是政府和其他社会行为角色管理共同事务发展的过程;第二,治理的一个目标是解决价值或利益冲突;第三,治理的机制不仅是单纯自上而下的等级管理方式,而且还有自下而上的方式,包含着各主体在不同层面的互动,同一层面的协调和磋商,以各种方式互相协助或彼此影响;第四,使用治理工工具。

那么,什么样的治理是好的治理(善治或良治,good governance)?联合国曾提出了善治的八个原则指标,包括参与(Participation),人人参与;法治(Rule of Law),公平的法治框架;透明(Transparent),决策透明,遵循规则。信息公开,自由获取;回应(Responsive),为利益相关者服务;寻求共识(Consensus Oriented),承认不同利益,寻求长远共识;公平和包容(Equitable and Inclusive),包含社会所有群体;有效和高效(Effective and Efficient),最好地利用资源,可持续地利用资源和保护环境;负责任性(Accountability),不仅政府机构,私营部门和民间社团、公众及其相关利益者也各负其责。[14]

2. 生命科学的伦理治理——科技伦理治理思想的成熟自上个世纪90年代中期以来,随着疯牛病事件的爆发、转基因作物大面积的播种和转基因食品的大量上市以及基因组研究和基因治疗、干细胞研究和克隆技术等生物技术的飞速发展,新兴技术发展的不确定性、风险、伦理问题以及更广泛影响到不同的社会群体等特点突出地显现出来。在应对新技术发展这些挑战中,对科学前沿和新技术发展从“统治”转向“治理”的思想在欧洲国家逐渐被接受[15][16],并影响到世界其他国家。许多国家都认识到,需要新的治理机制,发展共同的知识基础,协调政府、科学界、企业、消费者和各有关利益方,确保科学技术为人民的安康和福祉服务。[17]

在这种发展背景下,在科技伦理领域,伦理作为治理一个重要方面——伦理治理的思想,在治理思想已经得到广泛接受和应用的欧盟及其成员国应运而生,特别是在生命科学伦理领域。根据笔者文献调研,生命科学伦理治理的思想和模式在欧盟与中国合作的生物医学和生命医学的项目——Bionet (Ethical Governance of Biological and Biomedical Research: Chinese - European Co-operation,2006-2009. 生物学和生命医学的伦理治理:中欧合作)中得到系统的阐释。此项目是由欧盟第六框架计划资助。该项目最后的报告提出,任何一个国家的生命科学伦理治理的主要形式包括伦理商议(ethical deliberation)、伦理监管(ethical regulation)、伦理监督(ethical oversight)和伦理互动(ethical interaction)。

伦理商议是一种审议和商讨的空间,在其中,人们可以讨论和确定伦理治理的科学方向和国家立法框架。许多国家建立了国家伦理委员会或理事会,以刺激和促进国家辩论,但欧洲也有由患者组织或民间社会组织领导的其他形式的公众参与。

伦理监管包括法律和规章,是任何伦理治理框架的必要组成部分。规章有“软”和“硬”之分。许多情况下,规章监管与执行之间的差距往往很大。此外,规范性文件(法律、公约、指导方针等)在转化为实践中有时会导致误解。

伦理监督机制,如机构审查委员会或伦理审查委员会(伦理委员会)是已建立的伦理治理模式的重要组成部分。因为正是这些机构与科学家直接接触,并且对社会和政治关注做出回应。伦理审查机构的运作方式在一个国家内部和不同国家之间可能有很大差异。重要的一点是要确保建立起有效的制度和建立伦理审查能力。此外,科学期刊在伦理监督体系中具有特别重要的地位,因为发表的研究结果不仅科学上要严谨,伦理上也要站得住。

伦理互动是指当涉及人体研究时,正当程序仍然是组织和指导研究人员与研究对象之间伦理互动的重要工具,包括“知情同意”的指导和机制。

报告指出,生物和生物医学研究的伦理治理是在伦理商议、伦理规范、伦理监督和伦理互动等不同领域的相互作用下产生的。它是一种自上而下和自下而上的混合机制。作为一种治理形式,它是“非等级的”的,是通过相互协作、协调和谈判系统开展工作,不仅是国家部门(如部委、市政府或司法机构)之间,而且是一系列非政府机构、组织和团体(科学机构、诊所、律师、学术期刊、患者团体等)之间。它取决于不同代理者之间的合作,是一个任务和责任共享的系统,具有灵活性,适应性。因此,治理不仅涉及书面的规章制度,而且涉及非正式的工作惯例、同行监督等等。报告指出了伦理治理的重要意义,是为技术发展增加方向性的因素,治理要以伦理原则为指导,要超越技术范式的功能性和有效性。[18]

Bionet这篇报告中关于伦理治理的论述是基于欧方专家的思想。在Bionet项目合作第二次研讨会中,上述关于伦理治理的思想已经由欧方专家提出,而对于中方专家来说,当时governance一词的意义还是崭新的,还按传统的“管理”或“管治”来理解。[19]

笔者与合作者根据Bionet第二次研讨会的思想,对我国生命科学技术的伦理治理机制做了探讨,在国内学术界中最早对科技伦理治理这一议题做了论述。[20](据中国知网检索)。

3. 负责任的研究与创新推进科技伦理治理思想的发展负责任的研究与创新(RRI)思想的提出和发展,推动了科技伦理治理进一步发展。

负责任发展新兴技术在21世纪初开始在欧美国家流行。2000年实施的美国国家纳米技术倡议(NNI)把负责任地发展纳米技术作为一个目标。[10]在欧盟,负责任研究与创新(RRI)的概念在第七个框架计划实施后期得到检验和提升后,在2014年实施的“欧盟地平线2020(2014-2020)”中明确提出,作为其研发框架计划的指导原则。欧盟RRI的模式基于包容原则,力图使所有行为主体(研究人员、市民社会组织、行业和政策制定者等)在研发计划的早期参与,对科学和创新的进程负有共同责任,共建创新的发展模式。[21]

根据欧盟的工作定义,RRI是一个透明、互动的过程。通过这个过程,社会行为者和创新者在创新过程及其市场产品伦理上的可接受性、可持续性和社会可取性方面相互响应,以使科学和技术的进步适当地嵌入社会。[22]也就是说,科学和创新被设想为可以通过包容和商议的过程,朝着社会期望和社会接受的目标而努力,这为创新和灵活管理提供了机会,同时也在适当的情况下,为在技术“锁定”之前进行控制提供了机会。

RRI是一个整合性的伦理治理概念,它把之前的公共对话、生命伦理学、研究诚信、行为规范、风险管理以及其他治理的机制等部分反映科学治理的概念整合在一起,并且贯穿于公共政策的宏观层面,实验室研究的微观层面,以及将它们联系起来的制度结构和实践的中观层面。[23]

RRI为科学和创新过程中增加了对社会需要和伦理方面的关注,其伦理治理的功能体现在三个方面:(1)以伦理价值和社会有益的需求指导科学技术的方向,帮助做出更好的决策。一是强调科学服务于社会,解决社会面临的重大挑战;二是强调科学与社会的结合:在面对不确定性时,研究和创新的方向和轨道需要响应社会来调整;(2)帮助资助机构把资金投入到有益于社会发展和人民安康的领域和研究问题;(3)鼓励研究人员和创新型公司在研究与创新活动中思考伦理关系,应对社会需求。

RRI不仅在思想为科技创新的伦理治理提供了指导,而且在方法论和工具方面提供了一个行动框架和机制,使负责任研究和创新与科学家、创新者、研究资助者和决策者等各方的责任明确地相联系起来,并落实在行动中反思和履行自己的角色和责任。斯蒂尔格罗(J.Stigore)等人提出了RRI有四个方面的方法论意义:预期,应该分析科学和创新预期和非预期的潜在影响,包括经济、社会和环境方面;反思,检查研究的潜在目的、动机和假设,并考虑不确定性和风险;包容,关于科学和创新的议题和辩论应该通过更多社会角色和相关利益者的包容性参与;回应性的,通过审慎的考虑,影响创新的方向和步伐。[24]英国工程与物质科学理事会(EPSRC)提出一个类似的RRI框架——AREA(Anticipate, Reflect, Engage, Act)方法:负责任的创新方法应该是不断寻求:预测-描述和分析预期的或其他可能产生的影响(例如经济、社会、环境);反思——反思研究的目的、动机和潜在影响,以及相关的不确定性、无知领域、假设、框架、问题、困境和这些可能带来的社会变革。参与——以包容的方式将这些愿景、影响和质疑拓展到更广泛的审议、对话、参与和辩论中。行动——利用这些过程来影响研究和创新过程本身的方向和轨迹。[25]

AREA方法被用于实际的计划项目实施中,如EPSRC资助的一些项目。典型的是欧盟脑科学计划(HBP)根据RRI设计了伦理治理的框架和机制,包括:预见——开展预见研究,反思——提高科学家的伦理意识,参与——建立了公众参与的对话机制动,行动——设立伦理管理。HBP分8个研究领域,部署12个课题,子课题12作为伦理学与社会子课题之一,专门开展伦理与社会议题研究。HGP建立了伦理咨询委员会(EAB),由动物研究、人体研究、人工智能伦理等方向的独立专家组成,负责HBP的伦理监管,并向HBP理事会提供咨询。HBP设立了伦理监察员计划,负责解决HBP当前尚未明确发现的伦理与社会问题,并且创建了一系列政策工具,促进科研人员之间开展伦理问题交流。通过建立了一套旨在促进主体间的合作和反思的伦理治理框架和治理机制,HBP促进了科学研究与伦理治理的相互促进。[26]与按照传统的ELSI开展伦理治理的美国脑科学计划相比,按RRI设计的HBP的伦理治理取得更突出的效果。[27]

RRI以民主化治理为指导,促进科学为社会服务,通过制度安排和机制设计回应社会发展的需求,重新构造各方的责任,[22]促进了科学和创新朝着有益于人民和社会发展方向前进,促进了科技伦理治理的发展。

三、科技伦理治理的理论框架科技伦理治理,是应对和解决科技发展带来的伦理问题及相关社会问题而产生和发展的。随着不同领域新兴技术的飞速发展,新技术发展的不确定性、风险、应用的复杂性以及与社会更广阔的相关性更加突出地表现出来,科技伦理治理的思想和范围也从解决科技伦理问题扩展到对整个科学技术发展过程的治理,整合在科学技术发展的各个重要环节之中,显示出科学技术发展的伦理维度日益重要。

1. 科技伦理治理的定义本文给科技伦理治理下一个定义:科技伦理治理是政府、科学共同体、企业、相关利益者、社会团体和公众等科技发展的相关主体,以伦理原则为指导,解决科技发展面临的伦理与社会问题、促进科学技术为人的福祉而发展的各种方式的总和。

科技伦理治理以人的福祉为基本伦理原则,遵循生命伦理学的原则(尊重人、不伤害、受益和公平)和善治的原则(参与、法治、透明、回应性、共识、公平和包容、有效和高效、负责任性)。“人的福祉”具有丰富的含义:“体现了‘以人为本’的理念。‘人的福祉’这一基本原则既包含医学理论性中‘受益’原则,也包含其中的‘不伤害’原则。······这一基本原则中的人既包含现在世代的人,也包含未来世代的人,因而包含代际公正问题,而福祉要求人在社会和环境上都处于良好状态之中,因此也包含保护环境,促进社会发展等内容。”[28]

科技伦理治理的对象是科学技术发展的整个过程,目标是引导和规范科学技术为人的福祉而发展,应对和解决潜在和已有科技伦理及社会问题。

科技伦理治理有6个主要要素,包括:(1)方向性和目标性治理。对科学技术发展的方向和目标是否符合伦理原则与标准和社会发展需求的商议和决策;(2)预期性治理。研究和发现可能的潜在影响和效应,采取预防性措施;(3)规范性。通过伦理规则和法律法规,引导和规范科研和创新行为,设立违规的底线和惩罚规则;(4)审查与监督机制。科学同行评议、伦理审查和监督等机制,对科研和创新过程是否符合伦理进行审查和监督;(5)负责任性。各相关主体承担相应的责任;(6)包容性和参与性。促进利益相关者和公众参与。

科技伦理治理不仅指正式的制度安排、组织设置和治理工具,而且指相关主体持续的互动和过程:协调、磋商、冲突、合作等。

2. 科技伦理治理体系科技伦理治理是一个体系,包括几方面的含义:(1)科技伦理治理是一个行为者网络,是一个由政府、科学家、企业、相关利益者、社会团体和公众等构成的行为者网络;(2)在这个网络中,各行为主体存在着多层级、多方向相互作用的机制,包括协调机制、伦理审查和监督机制、参与机制等;(3)科技伦理治理是多种治理工具共同发挥作用的整体,包括伦理规则、法律法规、科学咨询和伦理教育等。

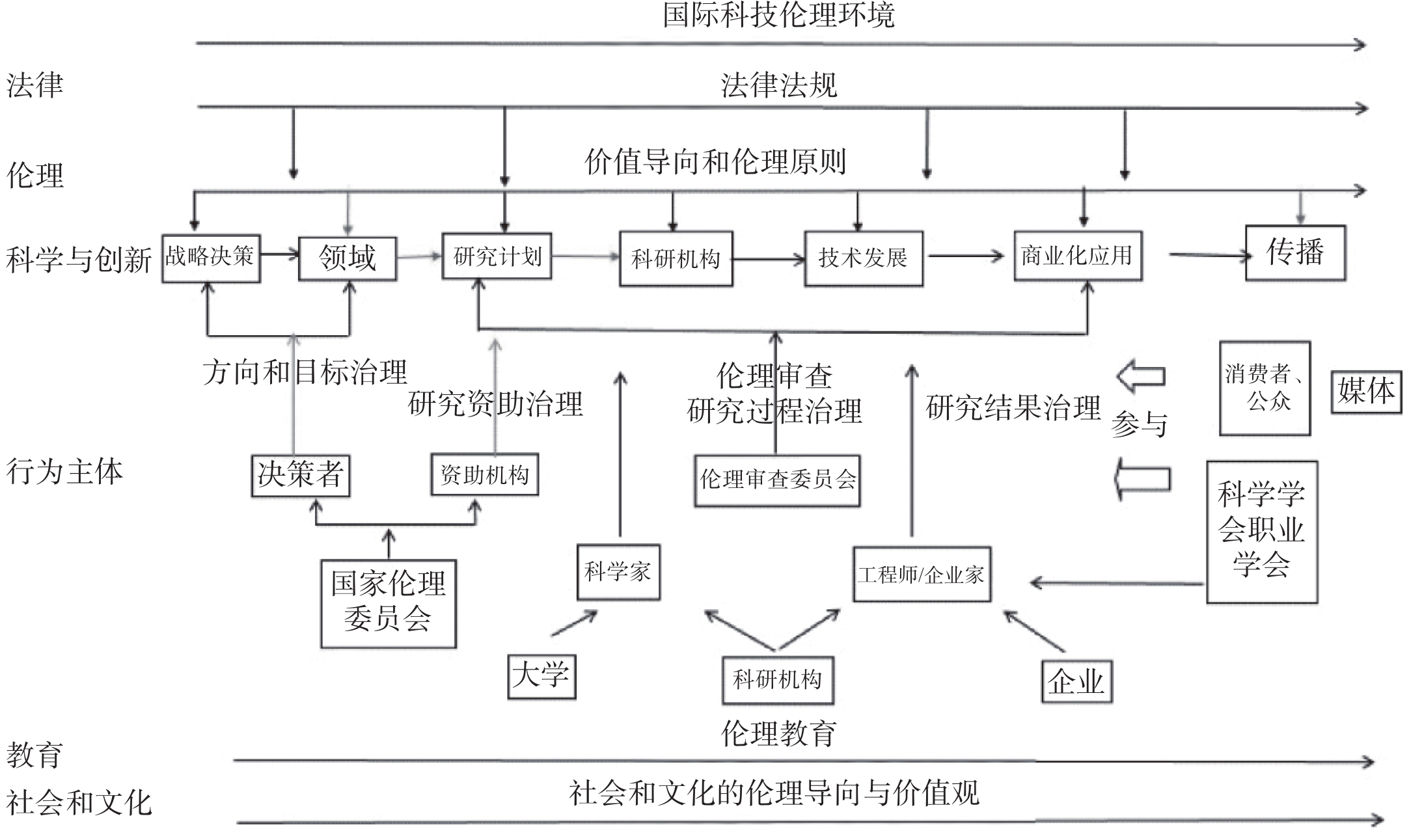

3. 国家科技伦理治理体系的构成国家科技伦理治理体系是一个由科技伦理治理相关的各行为角色构成的整体,包含多种运行机制,由战略方向和目标、研究资助、研究过程和研究结果等四个方面的伦理治理构成(如图1所示)。

|

图 1 国家科技伦理治理体系示意图 |

(1)国家科技伦理治理体系的主体

国家科技伦理治理体系的主体包括政府、科学界、企业和科学团体和公众。在不同的科技领域,相关主体的角色及重要性不同,如在人工智能的伦理治理中,企业的作用就非常重要。在当今的新兴技术伦理治理中,社会组织和公众参与的作用日益重要。

科技伦理治理常常需要建立新的组织和机构,如国家科技伦理委员会,各级的科技伦理审查委员会。

(2)国家科技伦理治理体系的运行机制

决策与咨询机制。科技伦理治理的基础是共同的知识,科学咨询是伦理规范、政策和法律法规等形成不可缺少的基础。通常,国家科学院和各类科学协会是国家科技伦理决策的主要咨询机制。在一些发达国家,在国家层次上都设有专门的国家科技伦理委员会,为国家相关决策提供咨询。

协调与商议机制。科技伦理问题涉及到不同部门、不同的学科和领域,协调和商议机制非常重要。在一些国家,国家科技伦理委员会提供了一个协调和商议的平台,如德国国家伦理委员会为自然科学,医学、神学和哲学,社会和法律科学等多学科讨论生命伦理问题的对话平台。

伦理审查与监督机制。伦理审查是科技伦理治理的核心,是世界普遍采用的机制。伦理审查机制是以伦理审查委员会为主体,依据伦理准则以及法律法规,对科学研究及应用进行审查。伦理审查机制在生命科学领域普遍采用,对涉及人、实验动物等伦理高风险的科技活动进行管控,现正向人工治理等与科技伦理密切相关的领域推广。

参与机制。促进相关利益者和公众参与,不仅在于充分反映相关者的利益和民意,而且有助于建立科学界与社会的信任。

伦理治理的机制及程序需要遵循透明的、公平、可问责性和包容性等善治的原则。

(3)国家科技伦理治理体系的构成

在国家层面上,以从战略决策-领域-资助-研发-应用-传播这一科学技术发展全过程为对象,科技伦理治理体系包括四个主要部分:

对战略方向和目标的伦理治理。主要指商议和制定科学技术发展的伦理指导原则和相关的政策、重要科技领域的伦理与社会问题、国家科技伦理建设和国际科技伦理合作的议程。战略方向和目标的伦理治理一般以像国家科技伦理委员会这样在科技伦理领域的最高决策咨询机构为支撑,同时广泛纳入科学界及其他相关的社会各界的意见。

研究资助的伦理治理。主要指国家重大研究计划和科学基金项目立项的伦理考虑和设计,特别是涉及到重要科技伦理及社会问题的科学计划和基金项目,如人工智能、基因编辑和合成生物学等领域的研究计划和项目。内容包括研究计划整体的伦理设计,项目批准的伦理审查等。通常由资助机构和科学共同体商议决定,常常需要吸收相关利益者和公众的意见。

研究过程的伦理治理。主要指对研究的目的、受试对象、实验设计和实验过程等是否符合伦理的规范和审查,还包括对潜在风险和伦理问题的相关预见研究,研究过程中伦理问题的辨识和交流,以及对科研诚信的治理。研究人员的自律、科研机构对研究过程的监督以及科学团体职业伦理规范是研究过程伦理治理的三个主要因素。

研究结果的伦理治理。主要指研究结果在期刊上发表、研究成果在社会中应用相关的伦理审查和监督。对于涉及重要科技伦理问题的研究成果,伦理审查是必要的保障,相关的法律是必要的问责和惩戒工具。

四、政策建议随着国家科技伦理委员会的成立以及《关于加强科技伦理治理的指导意见》正式出台,我国的科技伦理治理进入一个新的发展阶段。对未来的发展,建议加强以下几个方面的工作:

1.加强国家科技伦理治理的指导和协调。研究制定我国国家科技伦理治理的中长期发展规划,明确一个时期科技伦理治理发展的方向和重点任务,指导国家科技伦理治理体系建设。建立协调各部门、各领域科技伦理治理的协调与磋商机制。

2.加强各个层面科技伦理治理的制度建设。科技伦理治理建设自身要遵循公开、透明和负责任等善治原则,国家及各级伦理委员会及相关机构应制定明确的章程和工作制度,重要的工作坚持广泛征求科学界和社会各界的意见,委员会成员的聘任和履职应该由公开、公正和透明的程序保证。

3.加强科技伦理治理的能力建设。加强对现代科技伦理特点和趋势的研究,预测和评估科学技术可能带来的潜在的技术风险和伦理风险;加强各级伦理委员会的指导协调能力和伦理审查能力,提高委员的伦理管理水平和伦理审查水平;加强对科技管理人员和科技人员伦理知识的培训。

4.加强新兴技术研发和应用的指导和监管。制定和完善新兴技术研发的伦理指导原则和规范,凝聚共识,指导新技术沿着符合伦理价值和规则的方向发展;加强研究机构及相关基层单位的伦理监管责任;加强涉及重要科技伦理问题的研究计划和基金项目的审查和监管;加强人工智能、大数据、数字经济以及新兴生物技术等新技术应用涉及的相关立法工作,强化对新兴技术研发和应用所带来的风险性和安全性的监管。

5.提高科学共同体的伦理意识,加强自律建设。科学共同体是科技活动的主体,也是科技伦理治理的重要主体。在科学界提倡负责任的研究与创新,营造科研伦理环境,帮助科研人员正确认识科学技术发展与伦理价值之间的关系,提高伦理意识,增强社会责任感。科学学会和相关行业协会,要加强伦理思想和知识的宣传普及,促进科技伦理自律,引导科技人员自觉遵守科技伦理要求。

6.加强科研伦理教育。在大学和研究机构,把科研伦理教育作为科研人才培养和培训的必要内容;培养专业的科技伦理人才。

7.促进公众参与。加强对公众普及科学知识,鼓励公众参与科技伦理问题的讨论以及科技伦理敏感领域研究和技术应用的监管。

8.加强国际合作,积极参与全球治理。对国际普遍关心和共同面对的科技伦理问题,与有关国家合作开展伦理教育和伦理研究;参与全球性科技伦理问题的治理,就重要的和急需解决的科技伦理问题开展全球对话和商议,贡献中国自己的智慧和方案。

| [1] |

习近平主持召开中央全面深化改革委员会第九次会议. http://www.gov.cn/xinwen/2019-07/24/content_5414669.htm. [2021-11-10]

|

| [2] |

中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定. http://www.gov.cn/zhengce/2019-11/05/content_5449023.htm. [2021-11-10]

|

| [3] |

邱仁宗, 翟晓梅. 生命伦理学概论. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2003.

|

| [4] |

韩跃红. 维护生命的尊严—现代生物技术中的伦理问题研究. 北京: 人民出版社, 2005: 29–37; 7–9.

|

| [5] |

沈铭贤. 生命伦理学. 北京: 高等教育出版社, 2003:4–5.

|

| [6] |

McCain L. Informing technology policy decisions: the US Human Genom Project's ethical, legal, and social implications programs as a critical case.

Technology in Society, 2002, (1-2): 111-132.

|

| [7] |

李建会. 人类基因组研究的价值和社会伦理问题.

自然辩证法研究, 2001(1): 24-28.

DOI: 10.3969/j.issn.1000-8934.2001.01.007. |

| [8] |

Fisher, E. Lessons learned from the Ethical, Legal and Social Implications program (ELSI): Planning societal implications research for the National Nanotechnology Program.

Technology in Society, 2005, (3): 321-328.

|

| [9] |

21st Century Nanotechnology Research and Development Act. https://www. govinfo.gov/content/pkg/PLAW-108publ153/html/PLAW-108publ153.htm. [2021-11-10].

|

| [10] |

NSTC . The National Nanotechnology Initiative Strategic Plan, 2004.

|

| [11] |

UNESCO. The Ethics and politics of Nanotechnology. UNESCO, 2006.

|

| [12] |

波特·罗茨. 新的治理 , 俞可平主编. 治理与善治. 北京: 社会科学文献出版社, 2000:86-106.

|

| [13] |

俞可平. 引论: 治理与善治, 俞可平主编. 治理与善治. 北京: 社会科学科学文献出版社. 2000: 1–15.

|

| [14] |

联合国亚洲及太平洋经济社会委员会. 什么是善治? http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf. [2021-10-07].

|

| [15] |

Funtowicez, S. et al.

Science and Governance in the European Union:a Contribution to the Debate. Science and Public Policy, 2000, (10): 327-336.

|

| [16] |

高璐, 李正风. 从“统治”到“治理”—疯牛病危机与英国生物技术政策范式的演变.

科学学研究, 2010, 28(5): 655-661.

|

| [17] |

IPTS. 2000. The IPTS report on science & governance , no. 45. June.

|

| [18] |

Ethical Governance of Biological and Biomedical Research: Chinese – European Co-operation. Final Report, March 2010. https://www.lse.ac.uk/researchAndExpertise/units/BIONET/pdfs/BIONET%20Final%20Report1.pdf.[2021.11-20].

|

| [19] |

Ethical Governance of Biological and Biomedical Research: Chinese-European Co-operation: 2nd workshopReport. https://www.lse.ac.uk/researchAndExpertise/units/BIONET/pdfs/BIONET_2nd_Workshop_Report.pdf.[2021-11-20].

|

| [20] |

樊春良, 张新庆, 陈琦. 关于我国生命科学技术伦理治理机制的探讨.

中国软科学, 2008(8): 58-65.

DOI: 10.3969/j.issn.1002-9753.2008.08.009. |

| [21] |

European Commission. Horizon 2020—Responsible research & innovation. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation.[2021-11-20].

|

| [22] |

Owen, R. Macnaghten, P.

Stilgoe, J. Responsible research and innovation:from science in society to science for society, with society. Science and Public Policy, 2012, (39): 751-760.

|

| [23] |

Fisher, E. Rip, A., Responsible innovation: Multi-level dynamics and softintervention practices. //Owen, R., Bessant, J., Heintz, M. Eds., Responsible Innovation: Managing the Responsible Emergence of Science and Innovation in Society. London: Wiley , 2013: 165–183.

|

| [24] | |

| [25] |

EPSRC. Framework for Responsible Innovation: Anticipate, reflect, engage and act (AREA) https://epsrc.ukri.org/research/framework/area/[2021-11-20].

|

| [26] |

Salles, A. Farisco.

E. Of Ethical Frameworks and Neuroethics in Big Neuroscience Projects:A View from the HBP, AJOB Neuroscience, 2020,, (3): 167-175.

|

| [27] |

Greely, H. G et al.

Neuroethics in the Age of Brain Projects. Neuron, 2016, (3): 637-641.

|

| [28] |

新兴科技伦理治理问题研讨会第一次会议纪要. 中国卫生事业管理, 2020, 37 (2): 157–160.

|

2021, Vol. 11

2021, Vol. 11