2. 山西大学科学技术史研究所

科学家的社会知名度可以用以呈现科学传播工作的效果。对于以科学家群体为内核的科学传播工作,有学者提出了诸如“科学家外观形象”(draw-a-scientist test,DAST)[1]等重要概念。相关研究显示,公众对科学家群体长期存在某种明显的“刻板印象”[2]。这种现象并非为某个国家或某个时代独有,显示了科学家在公众传播过程中具备一种独有的“文化符号”属性。但是,“科学家外观形象”仅能够反映在被试者心目中科学家作为一个社会群体的符号特征,却难以呈现不同科学家之间的符号特征差异,以及特殊符号特征出现的原因。本研究将视角转向具有更多细节与差异性的“社会知名度”概念,以便深入探究科学家“文化符号”属性的产生过程。我们将这一过程概括为“符号化”。

在人类沟通和认知中“符号化”是普遍存在的现象,针对这一现象的讨论最早可以追溯到20世纪初符号学发展的早期阶段。之后,大卫·斯诺(David A. Snow)承继美国社会学家赫伯特·布鲁默(Herbert Blumer)符号学研究进路,在被《符号互动论手册》(Handbook of Symbolic Interactionism)收录的论文中,将“符号化”定义为“突出了事件、条件、人造物、人或其他环境特征的具体含义,使其成为近乎唯一定向对象的过程。”[3]国内符号学理论研究学者赵毅衡在《符号学原理与推演》一书中指出:“符号化,即对感知进行意义解释,是人对付经验的基本方式……符号化取决于人的解释,其解释行为不仅受制于社会文化,也受制于此时此刻其个人的主观意识。”[4]简明地说,符号化是指将客观存在或观念转化为具有象征意义的符号,以便能够被共享、传达和理解。符号化与物本身的性质关系不大。物在人的观照(reflection)中获得意义。一旦这种观照出现,便开始了符号化。在绝大多数涉及人物形象的传播过程中,传播的信息都会经历符号化的过程。这是因为,主导传播工作的不同信源在传播过程中必然会侧重于信息的某一方面。人物形象具有大量的复杂细节和传播角度,比如对同一个物理学家事迹的传播,在严格的科学传播场合下会侧重于他的研究领域与科学贡献;在特定的政治与时代背景下,会侧重于他的民族、国籍与意识形态;在去中心化的常规传播场合中,会侧重于他的轶事、以其命名的事物、社会工作等一系列与信息的接受者有直接关联的部分(这可被视为是“间接相关信息”,后文将再展开详述)。

符号化会导致对事物理解的片面化。最为公众所熟知的那一批科学家,他们之所以闻名,不仅仅是因为他们的科学工作的重大意义,更重要的是其被赋予的除科学工作以外的其他意义。所以,片面化不是简单化,而是受众感知相关意义的定向汇集,是物源的自我取消[4]。本文将从符号化入手,深入分析科学家在公众中建立社会知名度的过程,以尝试说明科学家群体的符号属性与声望的产生机制,进而完善对“以科学家为核心的科学传播工作”现象的解释。但是,要找到一个精确的数值来衡量知名度或影响力并不容易,通过问卷调查等方式来提炼公众心目中的科学家知名度,也存在极大困难[5]。

关于科学家知名度的研究,比较传统的方法是使用文献计量学的分析手段,统计其科研论文的被引用次数或本人的h指数,或者在区分威望(prestige)和名气(popularity)的不同后,以“引用次数”与“被谁引用”来量化科学家的名声[6]。但是,这种基于科研论文评价体系的研究更合适于考察科学家在学科领域中的知名度或影响。当在社会调查中检视科学家的社会影响或知名度,或者不做区分地来评价科学家的时候,就会产生一些混乱,比如印第安纳大学布卢明顿分校的研究人员曾进行过关于“谁是史上最优秀的学者”的研究。在这个研究中“学者”并不特指科学家,但研究过程和结果仍有非常重要的参考意义。研究人员通过分析上万名学者的h指数,制定出了历史上学者的声望排名,其中前三名分别是马克思、弗洛伊德和物理学家爱德华·威滕(Edward Witten)。在此排名中居于前列的生物化学家詹姆斯·伊勒(James Ihle)在知道了这一排名之后表示:“单纯地依靠校正后的h 指数来对学者进行比较,是一种愚蠢的行为。”[7]这类研究确有一定的局限性。首先,这类研究没有区分“专业领域内知名度”和“社会知名度”,而是单纯地将“知名度”作为研究对象,使用的“学术贡献指标”无法充分反映真实情况。其次,讨论范围局限于学术贡献,忽略了复杂的社会因素对知名度的影响,也无法解释学科领域知名度或影响与公众视野中的“社会知名度”之间的差异。

一些学者尝试运用文献计量学开展更大范围的文本分析。这种研究可以追溯到让-巴蒂斯特·米歇尔(Jean-Baptiste Michel)等人利用谷歌图书语料库进行的基于文本的高通量数据分析,即统计五百余万本书中超过五千亿个单词中特定单词的出现频率[8]。中国科学技术大学研究团队也进行过类似研究。研究团队基于谷歌图书与谷歌学术的文本数据,分析顶级物理学家的社会知名度。在最终统计结果中,影响力排名前三位的依次为爱因斯坦、普朗克、牛顿,排名前二十位的很多也是公众耳熟能详的,如霍金(第六)、法拉第(第十一)、瓦特(第十二)等。此研究将科学家的知名度与其在所有可查找的历史文本资料中出现的频率进行关联,以此作为排名依据[9]。

考虑到当下互联网与社交媒体生产与传播信息的效率远高于传统书籍时代,面向科学家社会知名度的研究除了针对图书与论文的文献计量学分析,也应针对新传播方式进行理论层面分析。新兴技术彻底改变了公众参与科学的方式,特别是信息的获取、解释和传播[10],进而影响到科学传播的方式。在科学发展过程中,公众通过接受各类与科学家相关的信息进而了解科学家本身及其工作,在这个过程中,科学家形象得以在公众中传播和塑造,科学家的社会知名度得以建立。但是,公众更易于接受哪些信息,接受的方式如何?这些都是需要研究的,即探索符号化的进程及影响因素。

二、科学家符号化影响因素分析公众传播领域与学术共同体领域对科学家价值和影响力的判断有明显的区别。在马汀·杜纳尼(Matin Dunani)和彼得·罗杰斯(Peter Rodgers)所做的一项针对物理学家的调查中[11],学术共同体的专家学者进行了主观性评价,得出了科学家贡献排名。在这一排名中,约翰·巴丁(John Bardeen)和列夫·达维多维奇·朗道(Lev Davidovich Landau)的名次遥遥领先于霍金。这与一般大众认知可能并不契合。在大众认知里,这两位科学家的社会知名度要低于霍金。我们尝试从以下角度来探究人群认知差异产生的原因,即专家学者对科学家多个维度的形象有着更为全面的认知,而公众接收的科学家形象信息是经过高度符号化转译的。一位科学家,一旦被符号化,其传播能力也将脱离普通的科学传播范式约束而得到显著强化,具体表现为传播对象的影响力辐射范围从较小的学术领域转入广阔的公众领域。

符号化本身是一个渐进式的文化现象,即从“物端”到“符号端”的滑动。科学家的符号化进程,是指某位特定科学家的符号化程度不断加深的过程。符号化进程的影响因素关系到尚处于“物”阶段的科学家是否具有符号化的潜质与可能性,亦可以用来判定与衡量知名科学家是否已经基本完成符号化并处于“符号”阶段。下文我们结合专家学者和公众认知中相对重要的考量因素即贡献程度、学科差异,以及科学家与公众的距离、社会选择,来分析其对科学家符号化的影响。

1. 贡献程度差异对符号化的影响科学贡献越大的科学家进入公众视野的可能性或概率应该是越大的,比如在上文中国科学技术大学研究团队研究中所涉及到的科学家排名结果。进一步分析这些科学家在科学发展的中贡献或位置可以发现,前二十位的物理学家几乎均处于科学“范式转变”时期,其中前三名更是作为“范式转变的核心推动者”而留名于科学史,即:牛顿对经典物理学创立所作的贡献,爱因斯坦对相对论创立所作的贡献,普朗克对量子力学创立所作的贡献。余下的如法拉第、麦克斯韦等高知名度物理学家,也有类似的成就或贡献。

一般来说,作为某一新领域的开创者或早期的工作者,其工作更容易在多种场景中被后人提及,比如讲述某段学科发展历史、列举学科代表人物等科学传播场景。其中在“范式转变”时期作出贡献的科学家比处于“常规科学”阶段的科学家更容易获得“社会知名度”。在学界内部具有一定威望的学者,不一定能够在公众领域广为人知。这可以在一定程度上解释“常规科学”阶段的科学家的符号化潜力可能较小。

当然,所有单纯通过科研工作(而非科普工作、无关科学的言论或新闻等)进入公众视野的科学家,其知名度的建立必然先经历“同行评议”的过程,即衡量一个科学家伟大与否首先应由该领域的从业者进行判断与评价,之后这一评价结果会从学术共同体内部渗透至公众领域。经由这一过程逐步建立起的知名度,本质上可以视为罗伯特·金·默顿(Robert k. Merton)科学社会学理论体系下的一种“科学奖励”。即学术共同体、国家政府、社会公众等不同领域以不同方式对科学家贡献提供正向反馈。乔纳森·科尔(Jonathan Cole)与斯蒂芬·科尔(Stephen Cole)在《科学中的社会分层》中,将科学奖励系统分为两大类,分别是荣誉性的承认与职业岗位的承认。“知名度”便是荣誉性承认的重要组成部分[12]。

2. 学科领域差异对符号化的影响针对前文米歇尔团队给出的数据集,约翰·博汉农(John Bohannon)指出:“如果以成名为最终目标,应当避免成为一个纯粹的数学家。”[13]这是因为不同学科所受到的公众关注程度存在明显差异,特别是在不同的历史时期或文化背景之下。

比较不同学科领域的科学家社会知名度能够发现,较之天文学、宇宙学、物理学等领域的科学家,植物学、海洋学、分析化学等领域的科学家较少出现在大众视野之中。社会流行文化氛围及当代热门行业能够提升特定学科领域和科学家的知名度。领域与公众的相关程度也会影响该领域的传播能力,如部分科幻小说塑造的文化氛围以及当下的新媒体时代[14]会将天文学、宇宙学、理论物理学等领域科学家的名字以直接或间接的形式进行传播,而相应的诸如植物学、海洋学、分析化学等领域的科学家则缺少了这一传播优势。此外,不同时期国家所关注、取得领先地位的领域不同,在日常生活中所提及的热门行业也不相同,如20世纪后半叶的“两弹一星”、21世纪初期的“载人航天工程”等。由于科学家本质上与大部分公众无直接关系,所以能够借助科幻文学等艺术创作、社会热点等被公众乐于口耳相传的科学家,在普通公众间的知名度更容易高于其他科学家。

学科领域的影响的背后还会有社会价值观念与国家政治制度的作用。中国古代传统思想观念中的“重文轻工、重士轻匠”的定势思维在一定程度上使得中国虽是一个拥有悠久手工业历史的国家,但主流史书甚少关注手工业领域或记载优秀工匠[15]。政治制度也会影响知名度,比如在音乐领域,乐者往往可以凭借自己的音乐成就得到比较高的社会知名度,但是制度限制也可能直接影响其被传播,一个比较典型的例子是明朝律学家朱载堉。朱载堉作为皇室成员主动从事音律学研究,十二平均律是其重要成果,但在国内他的社会知名度并不是很高。这很有可能是因为按照明朝的规矩,只有经过皇帝御批的皇室成员的著作才能公开,而十二平均律在当时被束之高阁。清朝康熙年间,十二平均律被抄袭和歪曲。而在同时期及之后的欧洲,朱载堉却因十二平均律而又较高的知名度,并因其在乐理上的成就被赫尔曼·冯·亥姆霍兹(Hermann von Helmholtz)、乔瑟芬·李约瑟(Joseph Needham)等欧洲学者符号化为“中国的一位王子”和“东方文艺复兴式的圣人”[16]。

3. 与公众的“距离”对符号化的影响除了上述因时而异、因地而异的因素,就不同学科本身的特性而言,科学家的符号化潜力还受到学科与公众之间“距离”的影响。由于公众倾向于关注(他们所自认为的)与他们有关的人或事,所以在其他因素相同的情况下,科学家所处学科、所研究问题的抽象或具体程度、所取得成果与公众的相关性等因素会极大影响符号化。若将马克思、伏尔泰等社会科学家也考虑在内,相关调查研究[13]显示了比较明显的知名度递减顺序:“社会科学”大于“研究对象在公众视角具备客观实体的科学”(工学等)大于“研究对象在公众视角不具备客观实体的科学”(理学等)。

由此论述可推知,构建或加强与公众之间的联系也是提升科学家知名度的一个重要手段。如物理学家霍金之所以如此广为人知,获得如此巨大的社会知名度,与其拉近了与公众之间的距离有很大关系。霍金作为一位已经被高度符号化的科学家,其知名度即使是在世界著名科学家排名中也是名列前茅的[9],在多项针对科学史上最重要的科学人物的盘点及量化研究中均可见其名。

亨利·泰菲尔(Henri Tajfel)和约翰·特纳(John Turner)在社会心理学研究中提出了社会身份理论(Social Identity Theory),论及自我的重要性以及自我同群体身份的关系。该理论认为,一个人的自我概念包括个人身份和社会身份,人们会倾向于接纳或融入自认为自己所属的群体[17]。随着科学家与公众之间距离的不断拉近,最终会令公众将其视为“属于自己所属的群体”,从而有利于科学家形象更好地融入社会以及得到公众的接纳。由此,可以认为,在公众中能够与公众产生共鸣的社会存在更容易被传播,与此相关的因素包括本身是否成为科普的重要环节,以及生平经历是否能够与公众产生联系。如前文所述,科学家本质上与大部分公众无直接联系,但是当科学家自身成为科普的一个重要环节时,便能建立起与公众之间的纽带关系。而这一纽带关系的强弱,与科学家本身的科学素养及知识传播能力密切相关。

我国早年的科学奖励制度[18]很少关注科学通俗写作。这一特点实际上并非我国特有,而是在世界范围内都长期存在。西方早年间也存在“萨根效应”,即科学家本人越活跃地与公众打交道,就越容易被共同体所轻视或排斥[19]。同时,科学家参与科普工作时,如果忽略社会身份进行——如以在学术共同体内部进行科学交流的状态从事科普工作,也难以触发公众的共鸣及其认知范围内的“相关性”认识。共同体内部成员与社会公众的身份有着本质不同,接受能力和关注角度也大相径庭。这种状态自然导致这类科普工作收效甚微,科学家知名度低[20]。反观霍金、卡尔·萨根、“银发知播”群体,他们都非常善于从普通公众的角度出发进行科普创作,所以其本身成为了科普的重要环节,容易获得高于同侪的知名度。如霍金所著《时间简史》,随着时间的推移而逐渐脱离了科学传播的框架,转而进入了大众传播领域,成为了当代“科学著作”的一个代表符号。

除科普工作外,科学家被公众视作“自己所属的群体”的另一种情况是,科学家与普通公众均以“人”的社会身份存在。在此语境下,科学家的社会形象大大拉近了科学家与公众的距离,科学家与公众之间的社会阶层、社会贡献、知识储备、民族地域等差别将被淡化。科学家兼具“学术形象”与“社会形象”,其“社会形象”多数情况下剥离了与公众无直接联系的前沿学术部分。那么这种社会形象将会更有利于引发公众的认同。性别认同(如居里夫人等女性科学家)、逆境认同(如伽利略等遭遇人生困境或不公正待遇的科学家)、性格认同(如费曼等具有某种鲜明性格特质的科学家)以及民族认同(如我国对世界一流的中国或外籍华裔科学家的事迹宣传)可以引起公众的共鸣。这些科学家形象得以在日常生活中被更容易地以符号化的方式进行高效传播。

综上,前述案例中的霍金所拥有的高知名度,既可以归因于他成为了科普的重要环节,又依赖于他的生平经历足以使公众产生共鸣。加之最初将《时间简史》引入中国的李永平编辑及湖南科技出版社对这本著作的营销,1993年9月后的几个月内,该书在国内便拥有了广泛受众。三年后,《时间简史》更是一直处于畅销书的行列。相比之下,霍金的学术贡献稍逊于某些优秀物理学家这一符号化潜力短板几乎被忽略。

4. 社会选择对符号化的影响社会选择对符号化的影响同样不容忽略,这一因素依赖于特定的历史时期与社会环境,如战时、特殊时期、亟需时期作出贡献的科学家,有可能比和平时期、平时得到更加广泛的社会传播。在当代中国,特别是当国家面临各种外界挑战、物质条件较为匮乏时,对科学成就的宣传与荣誉授予发挥了维持社会稳定、激励人民奋斗的重要作用。能够在特殊历史时期下作出突出贡献的科学家,其生平和贡献往往更有可能被广泛宣传,从而进入大众视野。当科学家形象被符号化为某种精神的象征,也将不再局限于科研或科普领域,进而成为社会价值、社会文化的一部分。

这方面的典型案例比如新中国成立前后归国科学家、“两弹一星元勋”科学家群体、数学家陈景润等。对陈景润这一案例的进一步分析显示,其所研究的解析数论领域属于最抽象且前沿的纯粹数学,从理论上来说应该与公众的关联性较弱,但其成果与事迹影响了至少一代中国人,成为现象级的科学传播案例。这种情况的出现可以进一步解释存在独立于科学研究之外的社会选择对于符号化的影响。

陈景润在中国公众间的高知名度,并非由于其本人主动进行宣传。在当时特殊的时代背景下,《人民文学》杂志社拟发表一篇反映科学领域杰出人物的报告文学。经过考虑,编辑部最终将人选敲定为数学家陈景润,并邀请拥有报告文学写作经验的作家徐迟执笔。报告文学《哥德巴赫猜想》发表后在社会上引起热烈反响。陈景润和徐迟都成为家喻户晓的人物。这一科学传播案例的成功,正是因为作者很好地找到了陈景润作为“解析数论领域的科学家”与那个年代普通民众的联系。在这篇报告文学的原文中,仅第一章陈述了较为抽象难懂的数学理论,其他内容都反映了一位普通科学家在那个时代的成长轨迹[21]。在这一事件中,陈景润作为数学家所研究的前沿理论及完整的证明过程被弱化了,其个人精神与思想价值被不断强化,最终成为1978年“科学的春天”这一历史事件的代表性符号,并得以跨越学科领域与时间范畴,经历了广泛而长远的传播。

分析这一典型案例可以发现,社会选择对于科学家社会形象的塑造、传播以及符号化进程有着十分显著的影响,而这一因素除了与科学家的具体科学成就相关之外还关联了更多的社会文化价值,因此可以被视为是独立于前述变量以外的第四种影响因素。科学研究以外的因素在真正的科学家形象传播过程中的作用非常突出。

三、科学家符号化完成的特征和表现在传统的符号学研究中,存在从哲学角度出发的对“符号化完成”的相关论述。如安伯托·艾柯(Umberto Eco)认为“当思维主体能够确定某物有某种功能并能进行归类与命名时,符号化就已经完成。”[22]但这类仅适用于哲学领域的论述与本文所讨论的社会领域传播过程中的“符号化进程”意义差别较大。本文暂尝试从更加形象化的角度讨论科学家符号化完成的特征和表现。

一位科学家在具备了符号化的潜力后,将借由各种公众获取知识和信息的渠道,以符号的形式进行高效传播。当传播进程在社会层面达到一定规模后,便可以视为“符号化的完成”。下文将分析符号化完成在社会层面的表现及具体衡量指标,以期能够对这一现象进行更深层次的理解。

1. 融入大众文化通过分析“与公众的距离”以及“社会选择”两类影响因素的作用机制,我们发现,科学家或科技成果完成符号化转变后在社会层面的具体表现之一,是成为大众文化的一部分。例如“两弹元勋”、陈景润、霍金等科学家,其形象与事迹的传播已不再拘泥于科学界内,科学界以外的广大公众也会自发地在日常交流中提及。“大众文化”(mass culture)是在现代工业社会中所产生的一种市民文化,与精英文化(elite culture)、通俗文化(popular culture)等文化形态存在一定程度上的对立情况。

有别于面向世俗生活的大众文化,科学家与前沿科技成果常被视为处于“精英文化”范畴中。精英文化与大众文化的价值取向有所不同,前者往往关注的是永恒价值,承担着社会教化的使命。后者则更关注当下的感受,追求短暂的流行效应[23]。大众文化的影响范围更为广泛,触及的受众群体也更为普遍。如果忽略这两种文化之间的冲突,两者的异化最终将可能导致社会滋生阴谋论、反智主义等消极思潮。

然而,也正因为大众文化存在追求标准化与程式化、注重流行效应等特点,所以萌生于精英文化间的科学家群体在经历符号化转变后,会更加契合大众文化的传播规律。符号化正是将精英文化中原本具体的内容加以转译,使得科学领域原本难以融入大众文化的具体存在或抽象概念,在不失去教化价值的同时获得流行效应。这一过程在隐去一部分科学家特征与信息的同时,也促进了他们的形象从精英文化向大众文化的流变,并最终深化为大众文化的一部分。

在大众文化领域,凡是发展到“符号化已完成”程度的传播,都会使人们对该事物的认知深化为一种“公共知识”。“公共知识”的概念源自美国哲学家戴维·刘易斯(David Lewis)写于1969年的《惯例:一项哲学层面的研究》(Convention: A philosophical study)一书。该书给出了“公共知识”的定义,即“一个群体针对某个事实,不仅群体中的每个成员知道此事实,并且每个成员也知道其他成员均知道此事实。”[24]在知识的传播过程中,如果某个事实成为公共知识,会极大地降低公众间的交流成本,这也是一个概念被符号化的最终导向之一。比如,在公众讨论中的“某人像爱因斯坦一样聪明”这一表述,实际上建立在爱因斯坦的形象是一种“公共知识”的基础上。在中国文化的语境下,还有“华佗再世”“赛鲁班”等称谓,均是在默认信息的接收方基本了解人物形象的前提下给出的。将“公众对科学家的形象认识”称为事实H,正因为公众互相间都知道对方知道事实H,所以交流过程中可以免去对H本身的前置描述与介绍,进而加速H的传播,并使其成为大众固有文化的一部分。即便在这一过程中确实存在一部分对事实H并不熟悉的公众,依然会由于这些文化符号在日常生活中高频与长期出现,从而形成对H的知晓与理解,所以当某一科学家的具体形象成为“公共知识”后,即可视为完成符号化。

从实践经验以及前文的高通量数据分析结果可以发现,知名度排名靠前的科学家均已成为某种事物或概念的“代言人”,而非传统意义上的纯粹科学家。这种代言式的映射关系也已深入人心,公众之间能直接使用这种映射关系进行交流。这些现象均已表现这些科学家已完成符号化转变,在大众文化中有了一席之地。

2. 科学家符号化完成的表现——直接信息比降低为更具象化地讨论科学家符号化完成的表现,本文引入“直接信息比”这一概念。我们将面向公众的媒体中有关某个科学家的所有报道或信息按照属性不同区分为“直接相关信息”与“间接相关信息”。在本研究中,“直接相关”需要满足以下条件之一:①该科学家实际参与的社会活动;②该科学家实际发表的言论;③对科学家个人及历史工作的描写与介绍。除此之外,所有出现的科学家本人姓名的报道或信息,均被视为“间接相关”。

我们将自该科学家出现以来历史上所有“直接相关信息”与所有信息的比值称为“直接信息比”。该值越高,意味着截至目前该科学家越偏向于“物端”。随着科学家的符号化程度不断加深,该值基本会呈现不断减小的趋势。但需要注意的是,该值的高低与社会知名度高低本身无线性关系,仅与符号化程度的深浅有关。

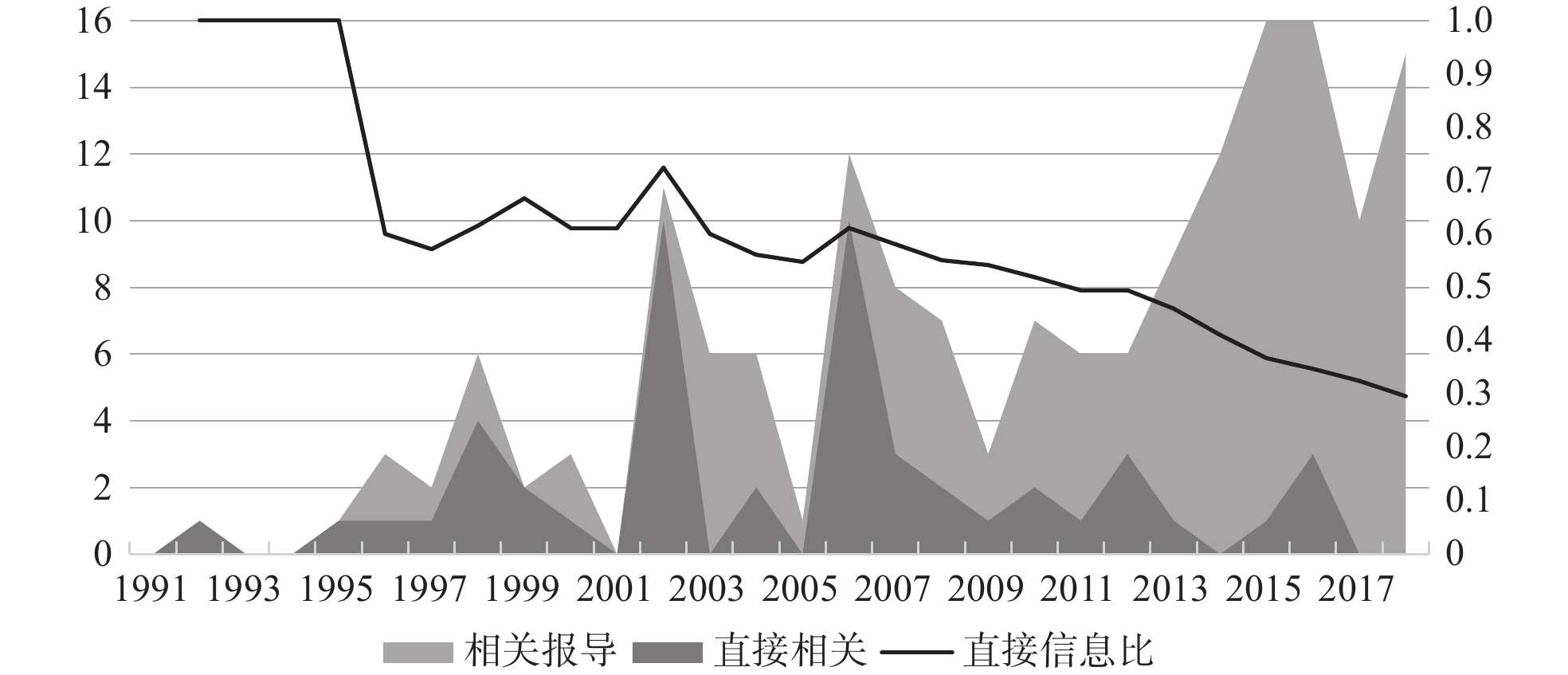

以从20世纪90年代开始活跃于中国公众间的科学家霍金为例,我们统计其姓名在《人民日报》中出现的频数,并对所得频数进行分类。所得具体数据(见表1)及面积图(见图1)如下。其中深色为直接相关报道,浅色为所有报道,两者之间的差值便为间接相关报道。可以看出,随着时间的推移,具备符号化潜力的高知名度科学家的直接信息比不断减小,而其中偶现的增长则是公众接触到其具体形象等相关信息,从长远来看反而推动了这一数值的降低,即符号化进程的加深。

| 表 1 霍金姓名在《人民日报》中出现的频数及分类 |

|

图 1 霍金姓名在《人民日报》中出现的频数分布图与直接信息比折线图 |

在上述标准下,历史更加久远且具备高知名度的科学家姓名在后世文字资料中更常以上文三种“直接相关”以外的形式出现。例如,牛顿的具体科研成就介绍,或者针对当时某项工作发表的评论,仅在科学或科学史的相关书籍中容易出现。而此后数百年间的其他书面资料,以及当下的互联网文化环境,将其名字符号化为“符合科学的”“符合理性的”间接相关信息的数量,则大幅地超越了有关具体科研成就的内容数。

四、结 语常规的科学传播模型往往立足于科学知识这一单一要素。虽然在不同的模型中,传播者与受众之间存在多种不同的交互方式,但就其实际能够辐射的影响范围而言,也只能视作当代各种传播工作中的“支流”之一。而符号化进程在科学家的社会知名度建构过程中处于不可或缺的地位。符号化后的科学家能够跳出这一“支流”,更易融入其他各类不同领域的传播中,使传播方式及影响范围从单一的“科学传播”扩大到普适的“公众传播”。从前文提到四种不同的科学家符号化进程影响中可以看出,贡献程度与学科领域的差异与科学家的社会知名度差异存在相关性,与公众之间的距离以及社会选择对科学家知名度的影响也颇为显著。在各类影响因素中占据优势的科学家,更容易获得更高的社会知名度与社会关注。高知名度科学家所具备的、唤起普通公众科学兴趣的能力,超过一般纯粹的科技工作者,在社会影响、价值引导上有更大的作用。比如,公众可能难以接触或理解高深的数学或物理理论,但钱学森、陈景润的奋斗事迹却足以影响数代人的价值取向。这对于研究和实践科学文化传播、科学道德宣传、科学家精神弘扬等都有启发意义。

让公众了解科学与科学家的发展历程,其重要性不亚于实质上的科技进步。如果忽略前者的重要性,如前文所述,将可能导致精英文化和大众文化的严重割裂。要达成融入大众文化这一目标,既要求科技工作者能够在前沿领域具备领先的科研成果,也要求科学传播工作者有能力激发这些成果的深层符号含义,在前沿科学与普通公众之间架起一座桥梁。这就需要科学传播工作者能够敏锐地捕捉到科学技术的变化、传播方式的变化、公众思潮的变化,并在这些变化的基础上随时调整科普工作方向与传播侧重点。挖掘科学家的前沿成果与民众的社会生活两者之间的交集,加以适当的人文渲染,以增加传播对象的符号化潜能。因此,科学传播工作者不应简单机械地充当一种前沿科学的“传声筒”,单纯地将科学成就“照本宣科”。对受众不加以区分地进行完全相同的传播,不仅会使得公众无法切身感受到科学与自己之间存在的关联,而且会使得符号化进程严重受阻。

此外,也需要谨慎把握科学家的知名度性质。如今,越来越多的公众具备了基础的科学素养与科学判断力,一味地追求知名度、为科学家赋予其不存在的“符号化潜能”,进行失实的炒作与神化,最终可能会起反作用,即公众对科学家群体的不信任,衍生出“盛名难副”等对科学传播事业有负面影响的社会舆论。这要求科学传播工作的方向与投入的资源,必须与时代背景相匹配。想要重现历史上成功的科学家传播案例,需要将新时代的公众思潮与已有的舆论环境考虑在内,从大众文化视角审视传播策略的合理性。

受限于当下的文献计量工具,本研究及既往研究中均未对科学家名声中的“美名”或“恶名”进行分类,虽然二者均以“知名度”这一外在指标呈现,但二者的比重会影响公众对特定科学家乃至科学家群体的认同感及信任程度,如科学史上的典型的反例“李森科事件”[25]。此事件中的科学传播力量过度强调生物学与意识形态的相关性,赋予李森科主义在政治层面的符号化潜能。这些行为固然在数十年内大幅提高李森科及其派系的知名度及对各领域资源的控制,但最终却使苏联的生物学等多个科研领域遭受了毁灭性打击,以至对当时绝大多数社会主义阵营国家的遗传学发展都产生了相当大的负面影响。这些问题与隐患都需要我们在未来的科学传播的过程中予以关注并规避。

综上所述,科学传播工作应当合理使用符号学工具,把握好与公众认知相关的社会因素,将一部分具备社会教化意义的科学文化以符号化的方式逐渐融入到大众文化当中,有效提升科学普及活动的效率和影响力;科学家们在提升自己专业能力的同时培养良好的公众形象,加强与公众的互动和交流,可以促进社会对科学家形象的全面了解,有利于科学的传播。

| [1] |

Chambers. Stereotypic Images of the Scientist: The Draw-a-scientist Test.

Science Education, 1983, 67(2): 255-265.

DOI: 10.1002/sce.3730670213. |

| [2] |

王程韡. 更多接触能改变对科学家的刻板印象吗?——对DAST改进的一点尝试.

科学学研究, 2014, 32(8): 9.

DOI: 10.3969/j.issn.1003-2053.2014.08.002. |

| [3] |

L T Reynolds, N J Hermankinney. Handbook of Symbolic Interactionism. AltaMira Press, 2003.

|

| [4] |

赵毅衡. 符号学原理与推演修订本 . 南京: 南京大学出版社, 2016.

|

| [5] |

刘华杰. 公民科学素养测试及其困难.

北京理工大学学报(社会科学版), 2006, 8(1): 12.

|

| [6] |

Yan-Bo Zhou, Linyuan Lü, Menghui Li. Quantifying the Influence of Scientists and their Publications: Distinguishing between Prestige and Popularity.

New Journal of Physics, 2012, 14(3): 033033.

DOI: 10.1088/1367-2630/14/3/033033. |

| [7] |

Richard Van Noorden. Who is the Best Scientist of Them All? . Nature, 2013,06 November 2013.

|

| [8] |

J B Michel, K S Yuan, A P Aiden, et al. Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digitized Books.

Science, 2011, 331(6014): 176-182.

DOI: 10.1126/science.1199644. |

| [9] |

Wang, Hu, Li, et al. Long Live the Scientists: Tracking the Scientific Fame of Great Minds in Physics.

Journal of Informetrics, 2018, 12(4): 1089-1098.

DOI: 10.1016/j.joi.2018.08.008. |

| [10] |

Dwivedi. Communicating Science through Social Media . Technical Today. 2017

|

| [11] |

Matin Dunani, Peter Rodgers. Physics: Past, Present, Future.

Physics World, 1999, 12(12): 7.

DOI: 10.1088/2058-7058/12/12/2. |

| [12] |

万朝领. 科学奖励系统的结构及其特点.

科学学研究, 1989, 7(3): 54-63.

|

| [13] |

John Bohannon. The Science Hall of Fame.

Science, 2011, 331(6014): 143.

|

| [14] |

Raphals Lisa. Chinese Science Fiction: Imported and Indigenous.

Osiris, 2019, 34(1): 81-98.

DOI: 10.1086/703867. |

| [15] |

邹其昌, 李青青. 李约瑟对中华工匠文化的思考——中华工匠文化体系研究系列之六.

中南民族大学学报(人文社会科学版), 2018, 38(1): 109-113.

|

| [16] |

戴念祖. 天潢真人朱载堉. 郑州: 大象出版社, 2008.

|

| [17] |

S Worchel, H Rothgerber, EA Day, et al. Social Identity and Individual Productivity within Groups.

British Journal of Social Psychology, 1998, 37(part4): 389-413.

|

| [18] |

谭文华. 科学奖励制度与方式探析.

科技管理研究, 2004(3): 6-10.

DOI: 10.3969/j.issn.1000-7695.2004.03.003. |

| [19] |

Marina Joubert. Beyond the Sagan Effect.

Nature Astronomy, 2019, 3(2): 131-132.

DOI: 10.1038/s41550-019-0694-2. |

| [20] |

王国燕, 杨玉琴, 金心怡. 科学家参与科学传播: 价值、关系与能力提升.

科学学研究, 2022, 40(10): 1729-1736.

|

| [21] |

周明. 春天的序曲——《哥德巴赫猜想》发表前后.

百年潮, 2008(10): 67-70.

|

| [22] |

Umberto Eco. A Theory of Semiotics. Indiana University Press, 1979.

|

| [23] |

邹广文. 当代中国大众文化及其生成背景.

清华大学学报(哲学社会科学版), 2001, 16(2): 46-53,67.

|

| [24] |

D Lewis. Convention: A Philosophical Study. John Wiley & Sons, 2008.

|

| [25] |

胡化凯. 中国对于遗传学的批判.

广西民族学院学报(自然科学版), 2005(1): 8-20.

|

2. Institute for History of Science and Technology, Shanxi University

2024, Vol. 14

2024, Vol. 14