科学发现究竟有没有逻辑可言?哲学家们对这个问题的回答主要分为三派观点。一是以波普尔[1]、亨佩尔[2]为代表的假设演绎派(the hypothetico-deductive account),坚决主张科学发现是没有逻辑可言的,是纯粹的、随意的心理过程,因而与科学知识的逻辑分析无关,也不属于科学哲学的考虑范围。另一派是以莱兴巴赫[3]为代表的归纳概率派(the inductive-probability account),他引入了“发现语境”(context of discovery)和“辩护语境”(context of justification)之分,试图在思维过程的时间序列式心理描述和假设推演的反时间序列式逻辑性论述之间划出一条界线,并认为,在发现语境下确实是没什么科学发现的逻辑可言的,但科学发现的过程可以在辩护语境下被逻辑理性地重新建构起来以应对检验;而第三派就是以查尔斯·皮尔斯(Charles Sanders Peirce)和汉森(Hanson)为代表的溯因推理派(the abductive inference account),他们将科学工作看成“发现”和“辩护”不可分割的持续过程[4][5]。那么,什么是“溯因推理”?它将如何革新我们对科学探究的理解?又将给行为科学的研究实践带来何种新的启发?本文将聚焦这些问题,尝试把“溯因推理”带回研究者的视野中来。

一、皮尔斯的溯因推理与科学探究的三阶段论溯因推理的基本原理可以上溯至亚里士多德。它的现代版本由皮尔斯提出,被认为是美国哲学家对逻辑学的重大贡献,是逻辑科学“皇冠上的明珠”,是“当代认识论的根本问题”[6],也是皮尔斯的一般知识获得理论和认识论的精髓。

皮尔斯是美国实用主义哲学家和创始人。其一生涉猎广博,在诸如哲学、科学史、符号学、语言学、逻辑学、实验心理学等领域被不同程度地视为先驱甚至是开山鼻祖。罗素曾评价他是“19世纪末最有创见的伟人之一,是美国前所未有的最伟大的思想家”,仍在世的哲学家普特南曾称他为“所有美国哲学家中高耸的巨人”[7]。他在有关逻辑和科学哲学的论述中,发展出一套用于指导和规范现代自然科学探究程序的推理理论。在他看来,科学探究是被一种期望感所指引的。在这中间,科学家可能遇到某些期望之外的令人惊奇的发现,于是就需要想象出一些可能能够给出解释的原因[8]7: 89-164。这个构想原因的过程,皮尔斯曾称之为假设(hypothesis)、反推(retroduction)或溯因(abduction)。这三个概念是等同的,中文学术界对它的不同译法有“不明推论式”[9]255或“逆反划归”[9]329等22种之多[10]。皮尔斯的溯因逻辑可以用下面这个图式(schema)来表示:

如果我们观察到了新奇的事实C,

且如果A为真,C就一定会出现,

那么此时我们就有理由假设,A为真。[8]5: 117

溯因也是皮尔斯实用主义哲学中的关键概念,在他的写作生涯中曾被反复提起。在他看来,科学发现的逻辑就是溯因逻辑,而“发现语境”与“辩护语境”是无法割裂的。尽管皮尔斯以自然科学为范本,但于他而言,溯因推理有着更灵活的性质和更广泛的应用。万变不离其宗的是,溯因存在于科学假设的初步形成时期,这个时期往往涉及到从混沌事实当中推理出某些可能的解释性假说。如他所言:“一切科学观念都是溯因推理而来。溯因推理就是研究事实,并构造一个理论来解释事实。我们要想对事物获得理解,就必须得运用溯因推理的方法。”[8]5: 90“溯因就是形成一个解释性假说的过程。”[8]5: 106“溯因的过程必须包括所有能够用来生成理论和概念的操作或运算。”[8]5: 414

皮尔斯认为,科学探究的逻辑包括归纳(induction)、演绎(deduction)和溯因三种[11]。溯因推理是科学推理的第一步。他有意识地把溯因同其他两种逻辑区别开来,如他所言,“形成假设的最开始的推理步骤就是我所说的溯因推理。这种推理内在地包含了我们对某种解释的偏好。而这种偏好并不是基于任何过去的、能够影响假设真实度的知识,也不是基于任何在承认了假设的某种可能性以后再对假设所进行的检验。”[8]6: 358因此,皮尔斯认为,把溯因和归纳混为一谈是逻辑混乱中最为糟糕的错误。尽管归纳和溯因都能从事实引致我们接受某种假设,但二者却有着根本上的不同,甚至是相反的方向:溯因最开始是从事实出发,不预设任何理论,但却对什么理论可能有效有一个模糊的感觉,但归纳最开始是从某一个貌似即将成立的假设或理论出发,不预设任何事实,但却需要事实来支持这一理论;溯因探求的是理论,是不可观测的,而归纳寻求的却是事实,是可观测的[8]7: 136-137;2: 388。

提到三者的区别则不得不引入一个概念—扩充性(ampliative),指的是推理能否增加新的信息或知识。在皮尔斯看来,归纳只是对于经验现象的总结和概化,这种扩充性仅仅限于外显特征的描述性总结[12]60,除了用于确定某种价值以外别无所得;演绎是分析性的推理,所有的信息和结论都已经蕴涵在前提假设当中,这个过程中没有新知识的生成,只是一种同义反复(tautology)[6],只能推断出必然的推论和结果;而只有溯因推理才是唯一能够引导新的、解释性的思想生成的推理逻辑,是一种扩展的、综合性的推理模式[8]5: 106。

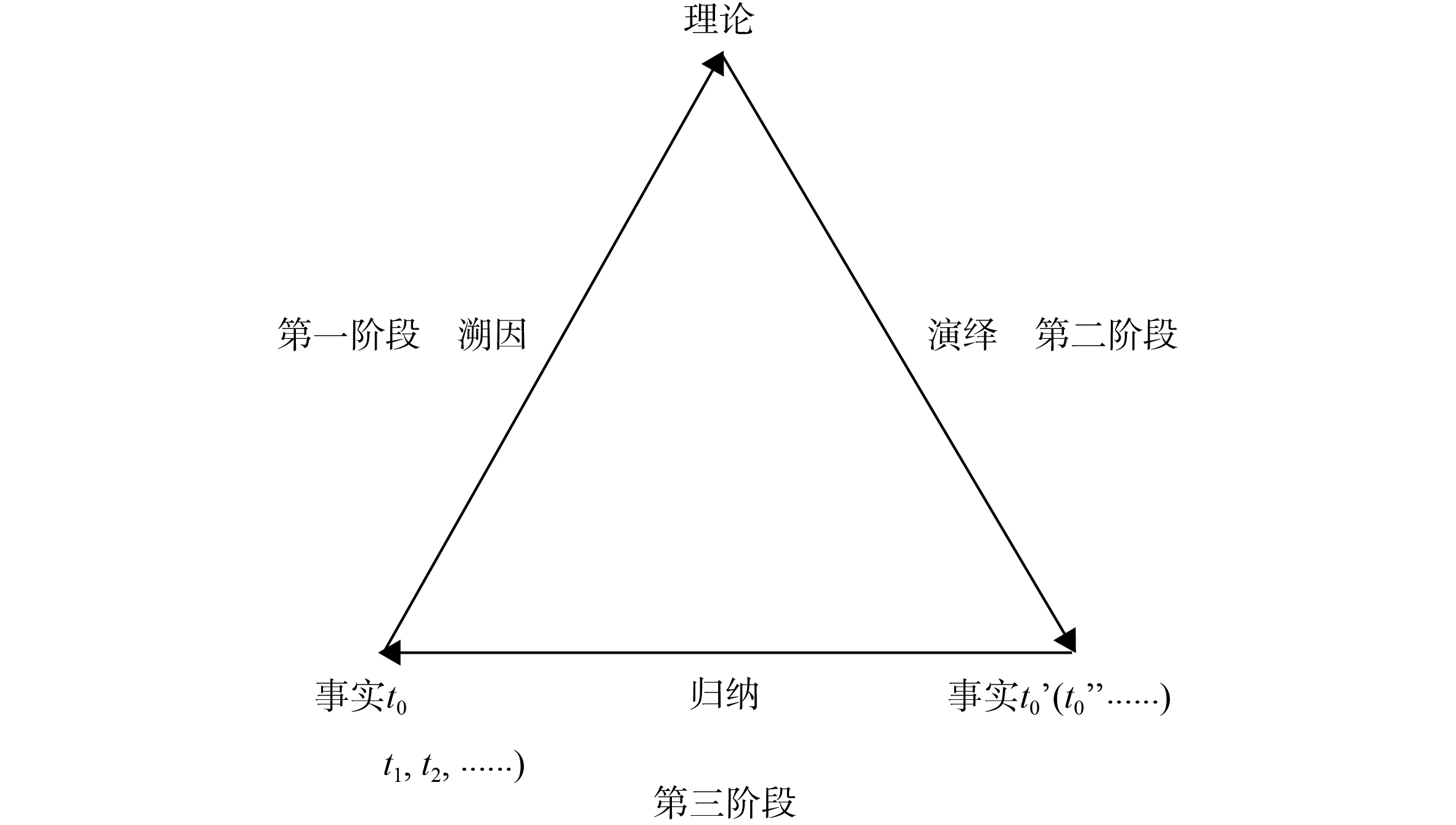

此外,三者的不同还在于,“演绎证明某事肯定为真;归纳说明某事实际奏效;而溯因仅仅表明某事是可能的。对溯因推理的唯一辩护,是从它的建议中能够演绎地推导出一个预测,这个预测能被归纳推理所检验。因此,如果我们要完全认识和理解现象,必须通过溯因的方式才能实现”[8]5: 106。于是,三种逻辑有机地结合在了一起,引出了皮尔斯所描绘的科学探究(知识获得)的三阶段论,如图1所示。

|

图 1 皮尔斯的科学探究三阶段循环[13] |

皮尔斯认为,所有这三种推理合在一起共同构成一个完整而动态的方法循环,以求获得科学知识的进步。科学探究当首先从观察到“新奇的事实”开始。第一阶段,通过从结果到前因的溯因推理提出或想象性地“猜测”(nothing but guessing)出某种可能的(plausible)因果解释假说;第二阶段,运用定理式的演绎推理来得到新推论、构造新实验以验证该假说;第三阶段,从实验结果中收集更多新的事实,以归纳推理来完成对新推论的检验,包括探明这些新的事实是否与原先经验相一致,进行分类并搞清楚这些假设在多大程度上得到了证实等等,此时,如果出现了更多“新奇的事实”,那么就需要新的一轮溯因推理来寻求解释,依此循环[8]7: 89-164。相比于随后的波普尔[1]所主张的颇为严苛而激进的假设演绎逻辑,皮尔斯的溯因逻辑更柔和、更广泛,也更有包容性。皮尔斯借此将理论的建构纳入到科学探究阶段的逻辑图谱之内。

二、溯因推理的后续发展遗憾的是,皮尔斯提出这个概念之后的半个多世纪内,逻辑学家们都把目光集中在以概率论为基础的归纳和演绎逻辑之上,溯因推理并没有获得应有的关注和重视。但最近几十年,科学哲学领域和人工智能领域的科学家们对溯因推理价值的重新发现和发掘,极大地拓宽了溯因逻辑的应用前景。诺伍德·罗素·汉森(Norwood Russell Hanson)[14]的科学探究过程思想是沿着皮尔斯的思路进行的,他借助观察负载理论论证了科学发现的逻辑既不是归纳的,也不是演绎的,而是溯因的,与波普尔否定逻辑存在的观点针锋相对。汉森还提出了溯因推理的确切概念,通过对开普勒的轨道计算和伽利略发现重力加速度等众多案例的阐述,使溯因推理得到了更多的关注,并试图将早已被逻辑实证主义和批判理性主义剔除出去的“发现的逻辑”重新纳入科学哲学的讨论视野当中。[13]

最佳解释推理(inference to the best explanation,IBE)是对皮尔斯溯因推理的重要发展,由哈曼于1965年首次提出[15],随后利普顿[16]和萨佳德[17]在此基础上又做了更为深入的探讨和改进。IBE的基本推理模式[13]为:

E是事实、观察等数据的集合;

如果H真,将能够解释E;

没有其他假说能像H一样或更好地解释E;

则H(可能)是真的。

哈曼[15]将最佳解释推理理解为一种溯因推理。在他看来,IBE大致可以分为三个阶段:第一阶段,开始于一系列既定的前提、数据或者观察事实的集合;第二阶段,从给定的事实中探寻出好几个竞争性的解释;第三阶段,选择一个最佳的解释。强调存在竞争性的解释并从中择一最佳,这正是IBE不同于皮尔斯经典溯因推理范式的地方。因此IBE需要解决的两个核心问题,一个是如何得到最佳解释,另一个是这个最佳解释和真理或真知之间是什么关系。但哈曼并没有明确具体地阐明解释性假说的形成过程和依照什么标准、如何选择最佳解释的问题。而利普顿[16]从三个方面改进了哈曼的思想,他不仅详细论述了IBE的解释模型,区分了真实的最佳解释和潜在的最佳解释,还区分了判断解释优劣之分的可能性(likeliness)和可爱性(loveliness)标准:前者与“真”、“正确”相关,是有“最多保证”的解释;而后者与潜在理解相关,是“如果正确,将提供最多理解、最有说明性的解释”,涉及因果机制的实现、理论的精确性和统一性。Lipton认为,IBE的前景在于提供最多理解的解释—“最可爱”的潜在解释。认知心理学家萨佳德[17]提出的解释融贯性理论(the theory of explanatory coherence,TEC)认为,判断理论的解释融贯性需要三个标准—解释宽度(explanatory breadth)、简洁度(simplicity)和类比(analogy)—以及这些标准嵌入其中的七个原则:对称性(symmetry)、融贯性解释(explanation)、类比(analogy)、数据优先(data priority)、矛盾性(contradiction)、竞争性(competition)、接受度(acceptance)。

最佳解释推理已广泛应用于人工智能、问题解决的计算及策略系统、诊断研究、医药专家系统等领域。[18][19]尽管在开创者哈曼眼里,IBE发端于皮尔斯的溯因推理,但在后续的发展和改进中,其侧重点相比最初皮尔斯的溯因推理已经发生了显著的改变。皮尔斯强调的是对现象背后因果解释的探索和假设生成的过程,而IBE更强调对已有假设的评价和择优[13][20]。针对皮尔斯所勾勒的“科学探究的三阶段循环”,IBE并没有进行系统、全面的阐述和深化,而是着重关涉了其中“理论建构”的质量和标准问题。因此可以说,溯因推理与以它为基础发展起来的IBE,二者之间构成了重叠而互补的关系。

三、科学探究的溯因方法论皮尔斯及其追随者的工作为溯因方法论的发展奠定了基础,行为科学家们结合这些思想成果对领域内常用的研究方法进行了深入反思和系统性的重构,本部分将以定量研究中的ATOM方法论和质性研究中的扎根理论为代表,介绍溯因推理的应用前景。

1. “好的科学应当是溯因的”主张溯因与广为人知的归纳法、演绎假设法相比有着不可替代的优点,因此有学者主张,“好的科学在方法上应该是溯因的”[21]。

科学研究中典型的归纳方法,是以一种理论无涉的方式收集数据,这些数据为假设、定律和理论的自下而上的科学推理奠定了基础。其中最核心的是枚举归纳法(enumerative induction),即从可观测的案例当中得出经验性的概括结论,其具体形式为,如果在某种适宜的条件下一定数量的A物体被观测到具有性质B,则推断总体也有同等比例的A具有性质B[22]。斯金纳的激进行为主义就是归纳法在心理学中的典型应用。尽管归纳法在科学史上功不可没,但它仍被诟病为过分依赖于观察、列举和概括,不能有效应对休谟问题的质疑,而且,它只能提出描述性的理论假说。

近百余年来,假设演绎法(hypothetico-deductivism)一直在行为科学中占据着主导地位。它的标准模式是,通过猜测得到某种假说或理论,然后推导出可观察的预测性推论,再根据经验结果是否与预测相符来间接地检验最初的假说,一旦经验数据证实了预测成立,假说就会得到确证。假设演绎法尽管广为研究者们所熟悉,拥有科学哲学家的鼎力支持[1][2],但仍然受到不少尖锐的批评[21]。批评主要集中于假设演绎在理论确证上过于松弛(laxity),即,运用假设演绎法得到的任何一个对于假设的积极确证性事件,都能够证实被检验假设的任何关联性假设。此外,假设演绎法还无法对“应该检验哪一个假设”给出指引,也对预测以外的其他新奇现象缺乏足够的关注和重视,而且容易引起研究者对结果的误读和误用。特别需要指出的是,尽管统计显著性检验的方法自诞生以来就争议不断[23][24],但研究者们仍然对来自方法学家的警告充耳不闻,将费舍尔显著性检验(Fisherian significance testing)学派的理论与奈曼-皮尔逊假设检验(Neyman-Pearson hypothesis testing)学派的理论错误地嫁接起来并混为一谈[25][26][27]。在Rozeboom看来,溯因推理及其当代发展和修正,有助于克服以上这些不良影响,是科技探索和日常生活中知识获取最为广泛而基本的逻辑机制,因此他主张,好的科学探究应该贯彻溯因的逻辑,也就是被他称为解释性归纳(exploratory induction)的逻辑[21]。

溯因推理优于演绎和归纳推理的地方还在于其对意义的回归。尚克梳理了经验探究逻辑的发展史。最初,亚里士多德发展出根据已知真理建立新真理的探究模式,这就是演绎推理的原则,其基础就是范畴的三段论。自此,整个西方哲学的发端和发展都建立在演绎三段论的方法论基础之上。但演绎推理的局限在于它将科学探究的过程限制在只对那些预设为真理的东西进行验证。而后,罗杰·培根和奥卡姆在归纳推理方面所做的奠基性工作真正催生了科学革命,因为归纳推理允许我们从具体现象和信息的不断观测和积累中推导出可能性的概括性结论,而这正是所有科学探究的核心任务。但归纳推理仍然不够完美,不是因为它只能得到可能而非确定的结论,而是因为它预设了我们观察到的所有经验现象的背后都有一致的、先验的意义(meaning),只有在这样的基础上我们才能经验性地判断其中到底蕴含着怎样的真理。演绎推理在归纳推理的冲击之下独立难支,只有借假设演绎法还魂,让科学表述建立在概率之上而取代了早先其他一切理解形式。至此,意义本身却在观察和检验的实践中消失殆尽。尚克认为,意义的问题不应该被事先排除在科学探究的解释之外,我们需要发现与日常经验有真正意义关联性和意义复杂性的真理,因此需要一种新的逻辑工具来解决和应对这个问题,这一逻辑工具就是溯因推理,而溯因推理实际上正是我们日常生活中广泛存在的、最不加反思的、默认的认知过程。尚克认为,系统地推进溯因推理在科学研究中的应用,可以应对学科内的巴尔干化[28]。

2. 行为科学研究的溯因方法论框架:科学方法的溯因理论当代定量方法论科学家布莱恩·海格(Brian D. Haig)[12]为了使皮尔斯的溯因推理图式成为科学研究中解释性推理的指导规则,对它做出五个方面的修正和扩充。这个新的图式不仅指正了科学研究中的假设是用来解释现象而不是事实,还强调了背景知识在假设推演中的角色,而且指出了理论生成和完善过程中初始似真性(initial plausibility)评价的重要性。修正后的图式如下。该图式贯穿在他所提出的科学方法的溯因理论(Abductive Theory of Scientific Method, ATOM)的方法论框架当中。

如果我们观察到了新奇的经验现象P,

且如果假设H近似为真的情况下,且相关的辅助知识A被激活时,P就一定会出现,

那么此时我们就有理由判断,H具有初始的似真性,值得进一步深入探究。

基于溯因推理,海格从2005年开始,试图为当代的行为科学特别是心理学的研究树立一个统一的、涵括性的方法论框架—ATOM方法论框架,以整合我们所熟知的多种研究策略,并重新梳理了研究程序。

ATOM方法论框架首先建立在数据、现象、理论之间的一种三元关系的基础上,而非通常人们所认为的数据与理论的二元关系。ATOM强调,现象在科学探究中具有相当的重要性。所谓现象,指的是稳定的、重复发生的一般规律性的特征。其中,那些显著的现象被称作效应,科学史上往往以其发现者来命名,物理学中的唯象定律(phenomenal laws)就属于这一类,而与之对应的基本定律(fundamental law)是用来解释它所指称的现象的。例如洛伦兹的电子理论就是用来解释法拉第电磁感应定律(唯象定律)的基本定律。而心理学中也存在着大量的唯象定律,例如效应相关的匹配律(matching law)、讲述IQ代际增长的菲林定律(Flynn effects)和记忆中的近因效应等,这些都属于现象。与现象不同,数据的方法论价值在于它为现象提供了观察证据。数据具有语境特异性,其获取有赖于大量因素的互动,不具有稳定性和普遍性(generality);在不同的研究环境下收集的不同数据,可用于证实稳健的、可重复的同一种现象;数据是可观测的,而现象则有赖于对相关数据的分析和抽象。数据并非直接服务于理论,理论是用来解释现象的,而不是用来解释零散的数据的。

基于这样的三元关系,ATOM将研究过程分为现象探测和理论建构两大阶段,又将理论建构进一步分解为理论生成、理论发展和理论评估三个步骤,从而勾勒出这样一条完整的研究路径,如表1所示。

| 表 1 科学方法的溯因理论框架[12] |

首先,在对由经验上、概念上、方法论上的约束所组成的研究问题的不断界定中,研究者通过分析数据,探测出稳健的经验规律或现象;既而运用溯因推理,尝试找出现象背后的因果机制;一旦找到某种具有初始似真性(initial plausibility)的解释理论,研究者需采取可能的类比方法将其精细化、明晰化;与此同时还要进行理论的评估工作,在多种可替代性的理论中确定出最佳解释。下面分别介绍两大阶段。

(1)现象探测

ATOM认为,科学的进步不仅包含理论上的进步,而且也包含经验上的进步。前者在于不断提升理论解释的质量和优度(goodness),后者在于成功探测到了稳健的经验现象。而心理学业已采纳的波普尔的可证伪性学说、库恩的范式理论及拉卡托斯的研究纲领(programmes)思想均只强调了前者,ATOM希望给予两者同样足够的重视[12][29]。

现象探测有赖于通过图像或简单统计的分析方法对数据进行探索和简化(reduction),为此,ATOM提出了数据检视模型以期尽可能确保该过程的信度。模型包括四个步骤:①初始数据分析(initial data analysis),指的是首先要对数据质量作一个初步筛查,包括检查其是否准确、处理缺失值和异常值、判断数据是否符合进一步统计分析的假设前提等,该预备阶段虽然耗时耗力,却对于避免误用、作出有效的分析和得出正确的结论而言非常关键;②探索性数据分析(exploratory data analysis),指的是运用多种直观的、简易的描述或展示的方法来充分揭示数据的结构和模式,常用的方法如分布图、茎叶图和箱线图;③近似性重复(close replication),指的是利用确证性的数据分析程序,如自助法(bootstrap)、刀切法(jackknife)、交叉验证法(cross validation)等计算机密集型的统计再抽样方法,来核查前面所发现的数据模式的稳定性、一致性和可靠性;④建构性重复(constructive replication),指的是希望有不同的研究者在不同环境下对研究进行重复,包括直接重复和三角验证(triangulation),以检查前面结果的有效性和普遍性。此外,元分析也是行为科学中用以探测现象的一种有效的统计方法。特别地,海格提醒研究者要警惕诸如华生的小阿尔伯特实验、著名的霍桑效应、超心灵现象等伪现象(pseudo-phenomena),它们不仅有误导性,而且会导致理论建构努力的浪费。[12]53-54

(2)理论建构

为了找到现象的最佳因果解释,理论建构分为三个步骤,这三个步骤不必严格按照时间顺序依次进行,而是可以循环往复彼此促进。

首先是理论生成,指的是从稳健的数据模式中生成具有初步似真性的解释性理论。这里推荐使用探索性因子分析(EFA)的方法。EFA内隐地运用了科学推断中的一项重要原则“共同原因原则”(the principle of the common cause)来探求潜在因子,因而具有溯因推理的性质。

然后是理论发展,指的是在当前具有初步似真性的解释性理论的基础上,进一步发展、细化其因果机制。ATOM主张采用类比建模的方式,其核心是类比溯因①,指的是通过类比过去成功的假设生成案例而提出相似的新假设[30]。科学探究史上诸如类比台球的气体分子模型、类比人工选择的自然选择理论以及类比计算机的心智计算模型等,都为行为科学家提供了较为有效而成熟的、探索理论实体之具体性质及其似真性的方法[31]。

最后是理论评估。心理学最为常用的理论评估方法是以预测力为判断标准的假设演绎法,其次是以分配概率为特征的贝叶斯确证理论(Bayesian accounts of confirmation)。然而,这两种定量的方法都各自有其局限性[21]。假设演绎法缺乏竞争性理论之间的参照和比较,且仅以预测力作为评判理论的唯一标准而缺乏相关的解释性标准;贝叶斯确证理论的应用受限于先验概率的确定,使用起来多有不便。有鉴于此,ATOM提倡运用最佳解释推理(IBE),特别是萨佳德的解释融贯性理论[17],运用多重比较标准来评估竞争性理论的解释优度,从几种具有初步似真性的解释性理论中筛选出一个最佳解释。它有望能为行为科学提供更加系统而生动的理论评估方法[32]。

(3)小 结

以问题为导向的统一框架ATOM是一个涵括性的自下而上的方法。首先遵循归纳逻辑从数据中探测现象,然后遵循溯因逻辑从现象反推以求建构理论。各种具体的研究方法和策略,均可以纳入这个框架的不同阶段中进行联合应用,这是它的一大特点。另一大特点是,不同于正统的归纳方法和假设演绎法,ATOM明确提出,要以问题为导向,将问题解决作为科学探究的本质和核心。对于研究问题,这里采取的是一种约束-包含的观点(constraint-inclusion view),即将研究问题看作是包含了一切相关约束条件的一个集合。这些约束条件有不同的种类和形式,有的是启发式的,有的是规则或原则;它们的性质也各有不同,有些是形而上学的,有些是方法论的,有些则来自大量相干的科学知识;它们各自适用的特异性领域也不一样,等等。这些约束条件决定了问题的性质并赋予问题本身以结构。它们的存在的确排除了一部分解决方式,但也只有少量有限的约束条件才与手头特定的任务有关。因此,把问题清晰地陈述、界定、组织出来,也就等于是解决了一半。ATOM主张,一项好的研究通常会经过一个研究问题从结构混乱的状态到结构清晰、组织良好、便于解决的状态的过渡。而所谓的“结构混乱”的问题,实际上就是一个缺乏适当、必要的约束条件的问题。绝大多数研究问题在一开始都是结构混乱的。因此科学探究的基本目的,就是要在研究的整个过程中不断建立各种各样的必须的约束条件,以求更好地将研究问题组织起来并加以结构化。它所强调的正是贯穿始终的问题意识和问题导向,而对问题的持续性构建正是研究者发挥其创造性和批判性智慧的绝佳机会[12][31]。

鉴于科学实践与哲学反思一直彼此割裂的现状,海格的ATOM方法论可以说是一场“及时雨”,而且,ATOM发扬了溯因推理的优势,既着墨于科学的发现语境,又捍卫了辩护语境的规范性,克服了以往只注重后者而忽视前者的偏颇。ATOM的“问题导向”也有助于回归行为科学研究的现实指向性,从而矫正当下心理学研究中因假设演绎逻辑的过度使用而片面追求数据显著性所带来的研究琐碎化和现实意义不足的问题。当然这其中也不乏争议,例如洛美金[33]曾质疑其并不能解决经验证据对理论的非充分决定性问题(the problem of underdetermination)②,对此海格[34]也作了进一步说明。总之,ATOM方法论框架对行为研究者构建自己的研究、提出真正有价值的发现具有重要的指导意义,有待在实践中不断完善。

3. 质性研究中的理论构建:溯因分析对扎根理论方法的革新定量方法在行为科学领域长久占据统治地位。相比之下,质性研究方法尽管在过去半个多世纪以来已经取得了巨大的进展,但仍处于边缘。不过,作为一种重要且必要的补充,质性方法渐渐开始受到研究者的关注和强调[35]。扎根理论(Grounded Theory Method,GTM)就是一种从经验资料中发掘、构造新理论的、典型的质性方法。自诞生以来,它已广泛应用于社会学、心理学、人类学、社会工作、教育学、法律、管理、护理等各个领域,其编码范式和启发式原则也被嵌入技术成熟的质性研究软件程序当中。然而,GTM能否真如其所承诺的那样胜任从经验资料当中构造新理论的任务,却在研究实践中越来越遭到人们的质疑。越来越多的质性研究显示,“扎根理论”这个标签已有被滥用的迹象,而且研究者无论在方法论上还是操作策略上都不够有反思性。很多人怀疑,GTM背后所倚靠的归纳逻辑反而阻碍了理论发展[5]。

如前所述,归纳逻辑本身在生成解释性理论方面并没有优势。格拉泽和施特劳斯在创建这一方法之初,一方面强调这是一种“发展理论的归纳方法”[36],需要研究者不带任何理论预设地从经验资料中提取概念范畴,在案例间不停的比较中通过启发式的抽象来形成理论,以期能够提出默顿所谓的“中层理论”;而另一方面,他们也注意到,理论的洞察力需要某种个人品性的培养,他们将其称之为“理论敏感性”。这种敏感性需建立在研究者对所在领域的理论和概念有着充分而全面的熟悉和掌握的基础之上,却又不能囿于固有的概念框架而使创造力被扼制[37]。然而,这就形成了一个认识和实践上的悖论:研究者既要不戴任何理论的“有色眼镜”去实事求是地观察,又要广泛地熟悉已有理论以期培养理论敏感性。这一悖论正是同“归纳法并不能生成理论”的逻辑问题相伴相生[5]。

因此,“归纳”的扎根理论作为一种理论建构方法在哲学上是站不住脚的。而扎根理论力图构造解释性的中层理论的抱负,实际上正与皮尔斯所倡导的溯因逻辑有着天然的契合性。尽管溯因推理比归纳推理提供更少的确定性,且这两者在安全性上都不如演绎推理,但溯因推理却有创新的潜力。溯因也在三种逻辑中最有猜测性,因为它想要寻求事实与潜在规则之间的某种情境性的契合。正如皮尔斯所写道:“这是一种洞察的行为,虽然极有可能这种洞察是会出错的。用于形成新假说的所有元素在我们的头脑中都是事先存在的,但将它们以一种我们从来都没有想到过、梦到过的方式组合到一起的点子,才是灵光一现的新提议。在此之后,我们再循着这个方向开始进一步的沉思。”[8]5: 181从这个意义上说,在GTM的方法论建构和实践中,以溯因逻辑代替归纳逻辑,将会更好地帮助GTM构建研究循环。[5][38]

具体地,溯因分析方法认为,研究者对多重理论视角的深入了解既有助于发现研究中的新异现象(anomaly),也有助于激发原创性的理论洞见。故而,它并不倡导研究者要不带任何理论预设地进行研究,反而强调,研究者在一开始就应该带着尽可能最深切详尽、最宽广多样的理论基础进入田野、进入问题,并通过研究过程不断发展自己的理论资源库。但这并不意味着要对已有理论进行演绎式的处理。了解现有文献、置身于田野问题之中并不是去田野里证实、证伪或修正某个大一统的、固定的理论,更不是仅仅去发现我们想去发现的东西。因为社会学从来都不是一个库恩所谓的“范式”化的科学,即使在结构功能主义如日中天的年代里,也从未出现过所有知识均适用于同一个理论框架的局面。很多其他质性研究方法同样强调进入田野时理论背景的重要性,因此也内隐地包含了上述溯因逻辑。例如布洛维所勾画的“扩展个案方法”,尽管常常被误以为是演绎逻辑的,其要旨却是支持溯因逻辑[5]。

在充分掌握现有理论的条件下,面对仍然无法解释的新异现象,溯因分析通过对经验证据的重新框定和重构而生成创新性的理论解释[5]。例如,李静君在发现布洛维的生产政治理论范式无法解释香港与内陆工厂的体制差别时创造性地引入了女性主义视角和“性别”变量作为关键要素[39],其本质上就是一个溯因的过程。

以上是理论在溯因方法中所扮演的角色,同时质性研究的一系列繁琐而程序化的方法步骤和规则也借由现象的重访、去熟悉化和对比案例(alternative casing)成为激发溯因推理的启发式(heuristics)。如田野笔记、转录、编码、备忘等对质性材料的复核,不仅是杜绝记忆错误和认知偏差的程序,更是对现象的重访,通过“沉浸”(saturation),研究者打破固有的想当然的思维习惯,将熟悉的事物去熟悉化,以不同的方式重新经历、重新思考和评估日常经验;当理论解释的工作行至一筹莫展之时,对比案例将迫使研究者将手中的数据以不同的逻辑和框架重新组织成一个不同的故事。这些往往正是孕育创新洞见的温床[5]。

如上,溯因研究循环正是不断在质性数据与理论之间探寻二者的契合。首先,对现有理论和数据之间的交互匹配有一个初步的预判,直到在匹配中发现了反常、遗漏或预料之外的条件和维度。这些新的条件和维度则需要通过归纳和概念化过程发展新的理论来予以解释。新的理论就诞生于数据、现有理论和新的概念化过程之间的迭代对话和溯因分析的过程之中。质性研究的溯因分析方法的目的,就是通过不断地在业已培植的理论敏感性与方法论启发式之间辩证往返,以生成创造性的理论解释。

四、结 语溯因推理将科学研究的“发现语境”和“辩护语境”统合在一起,使科学发现的整体过程变得有逻辑可循,皮尔斯基于溯因推理提出的“科学探究的三阶段循环论”,相比于波普尔所提出的假设演绎逻辑,更有包容性,也更为接近真实的科学探究过程。以溯因推理为逻辑源头的最佳解释推理IBE,经过哈曼、利普顿和萨佳德的改进和完善,已发展成一套系统的有关理论评价和择优的方法论标准,与溯因推理的逻辑框架构成了重叠、互补的关系。溯因克服了科学方法论中归纳法、假设演绎法各自的缺点,并看重科学研究中对意义的复杂性与关联性的探寻,因此一些科学家提出:“好的科学应当是溯因的”。溯因方法论对行为科学研究具有广泛而深刻的应用潜力和指导价值,具体而言:在定量研究中,它有助于探寻因果,坚持研究的问题导向,规范研究程序,杜绝方法误用,并敦促研究者对研究结果保持一种审慎的态度,这方面可参见海格所提出的ATOM方法论框架;而在质性研究中,它力倡经验材料和理论之间的辩证考量,以求最大限度地发挥研究者的智识和质性研究本身的价值,这方面可参见溯因分析对扎根理论方法论的革新。因此,作为一种长于理论发现和建构的方法论,溯因有助于提升理论建构的质量并培育研究的创造性,在行为科学研究中应当被给予足够的重视。

① 萨佳德曾区分过存在性溯因推理(existential)和类比溯因推理(analogical)。这里没有提到的存在性溯因推理指的是假设存在某些未知客体或性质,以构造因果解释,科学探究史中诸如原子、基因、地壳板块、人格特质等都属于存在性溯因推理[30]。

② 所谓的非充分决定性问题指的是,对于经验证据我们总可以有无数种具有同样效力的解释性理论可供选择,因此如果仅仅依靠经验证据来做决定的话,这个决定一定是不充分的。另一种表述是,经验证据中有无数种性质集合可以被我们视为恒常不变的,因此利用这些恒常不变的性质集合进行的归纳推理也有无数种,因而无法充分地决定到底哪一种最为合适。

| [1] |

波普尔. 科学发现的逻辑. 查如强, 邱仁宗, 万木春译. 杭州: 中国美术学院出版社, 2008.

|

| [2] |

Hempel C. Philosophy of Natural Science. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1966.

|

| [3] |

Reichenbach H. Experience and Prediction.

Chicago: University of Chicago Press, 1938, .

|

| [4] |

Curd M.V. The Logic of Discovery: An Analysis of Three Approaches. In: Nickles T, editor. Scientific Discovery, Logic, and Rationality. Dordrecht: Springer Netherlands; 1980: 201–219.

|

| [5] |

Timmermans S, Tavory I. Theory Construction in Qualitative Research From Grounded Theory to Abductive Analysis.

Sociological Theory, 2012, 30(3): 167-186.

DOI: 10.1177/0735275112457914. |

| [6] |

Hintikka J. What is Abduction? the Fundamental Problem of Contemporary Epistemology.

Transactions of the Charles S Peirce Society, 1998, 34(3): 503.

|

| [7] |

张留华. 皮尔斯: 科学家与逻辑学家.

自然辩证法研究, 2002(2): 67-70.

DOI: 10.3969/j.issn.1000-8934.2002.02.020. |

| [8] |

Peirce C.S. Collected Papers of Charles Sanders Peirce (Vol. 2, 5–8). Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1934–1958.

|

| [9] |

皮尔斯. 皮尔斯文选. 涂纪亮, 周兆平译. 涂纪亮编. 北京: 社会科学文献出版社, 2006.

|

| [10] |

贺川生. 乔姆斯基语言天赋思想的皮尔士哲学根源: 溯因逻辑.

当代语言, 2004, 6(2): 128-138.

DOI: 10.3969/j.issn.1007-8274.2004.02.004. |

| [11] |

Bird O. Peirce’s Theory of Methodology.

Philosophy of Science, 1959, 26(3): 187-200.

DOI: 10.1086/287674. |

| [12] |

Haig B.D. Investigating the Psychological World: Scientific Method in the Behavioral Sciences. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2014.

|

| [13] |

荣小雪, 赵江波. 最佳说明推理与溯因推理.

自然辩证法通讯, 2012, 34(3): 13-18.

|

| [14] |

汉森. 发现的模式. 刑新力、周沛译. 北京: 中国国际广播出版社, 1988.

|

| [15] |

Harman G.H. The Inference to the Best Explanation.

Philosophical Review, 1965, 74(1): 88-95.

DOI: 10.2307/2183532. |

| [16] |

Lipton P. Inference to the Best Explanation (2nd ed.). London: Routledge, 2004.

|

| [17] |

Thagard P. Conceptual Revolutions. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992.

|

| [18] |

Josephson J.R, Josephson SG. Abduction Inference: Computation, Philosophy, Technology. New York: Cambridge University Press, 1994.

|

| [19] |

Magnani L. Abduction, Reason, and Science: Processes of Discovery and Explanation. New York: Kluwer/Plenum Press, 2001.

|

| [20] |

王航赞. 溯因推理与最佳说明的推理.

哲学动态, 2013(5): 92-97.

|

| [21] |

Rozeboom W.W. Good science is abductive, not hypothetio-deductive. In: Harlow LL, Mulaik SA, Steiger JH, editors. What If There Were No Signigicance Tests? Hillsdale, NJ: Erlbaum; 1999: 335–391.

|

| [22] |

Chalmers A.F. What is This Thing Called Science? (4th ed.). Brisbane, Australia: University of Queensland Press, 2013.

|

| [23] |

Cohen J. the Earth is Round (p<0.05).

American Psychologist, 1994, 49(12): 997-1003.

DOI: 10.1037/0003-066X.49.12.997. |

| [24] |

Nickerson R.S. Null Hypothesis Significance Testing: a Review of an Old and Continuing Controversy.

Psychol Methods, 2000, 5(2): 241-301.

DOI: 10.1037/1082-989X.5.2.241. |

| [25] |

Dienes Z.P. Understanding Psychology as a Science: An Introduction to Scientific and Statistical Inference.

Palgrave Macmillan, 2008, .

|

| [26] |

Haig B.D. The Philosophy of Quantitative Methods. In: Little TD, editor. The Oxford Handbook of Quantitative Methods. Vol. 1. New York: Oxford University Press; 2013: 6–30.

|

| [27] |

迪恩斯. 如何理解心理学: 科学推断与统计推断. 孙立宁等译. 郭秀艳等校. 上海: 华东师范大学出版社, 2018.

|

| [28] |

Shank G. The Extraordinary Ordinary Powers of Abductive Reasoning.

Theory & Psychology, 1998, 8(6): 841-860.

|

| [29] |

Haig B.D. Detecting Psychological Phenomena: Taking Bottom-up Research Seriously.

The American Journal of Psychology, 2013, 126(2): 135-153.

DOI: 10.5406/amerjpsyc.126.2.0135. |

| [30] |

Thagard P. Computational Philosophy of Science.

Cambridge, MA: MIT Press, 1988, .

|

| [31] |

Haig B.D. An Abductive Theory of Scientific Method.

Psychological Methods, 2005, 10(4): 371-388.

DOI: 10.1037/1082-989X.10.4.371. |

| [32] |

Haig B.D. Inference to the Best Explanation: a neglected Approach to Theory Appraisal in Psychology.

The American Journal of Psychology, 2009, 122(2): 219-234.

|

| [33] |

Romeijn J-W. The All-too-Flexible Abductive nethod: ATOM's Normative Status.

Journal of Clinical Psychology, 2008, 64(9): 1023-1036.

DOI: 10.1002/jclp.20516. |

| [34] |

Haig B.D. On the Permissiveness of the Abductive Theory of Method.

Journal of Clinical Psychology, 2008, 64(9): 1037-1045.

DOI: 10.1002/jclp.20507. |

| [35] |

Rennie D.L. Qualitative Research as Methodical Hermeneutics.

Psychological Methods, 2012, 17(3): 385-398.

DOI: 10.1037/a0029250. |

| [36] |

Rennie D.L. Grounded Theory Methodology: The Pressing Need for a Coherent Logic of Justification.

Theory & Psychology, 1998, 8(1): 101-119.

|

| [37] |

Glaser B.G, Strauss A.L. The Discovery of Grounded theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine Pub, 1967.

|

| [38] |

Rennie D.L. Grounded Theory Methodology as Methodical Hermeneutics: Reconciling Realism and Relativism.

Theory & Psychology, 2000, 10(4): 481-502.

|

| [39] |

Lee C.K. Gender and the South China Miracle: Two Worlds of Factory Women. Berkeley: University of California Press, 1998.

|

2019, Vol. 9

2019, Vol. 9