科学素质是国民素质的重要组成部分,是社会文明进步的基础。青少年科学素质建设是服务强国战略、推动构建人类命运共同体的奠基性工程,如何更好地开展青少年科学素质测评一直是学术界探索的问题。经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development,OECD)自2000年开展的国际学生评估项目(Program for International Student Assessment,PISA)以15岁青少年作为调查对象,其科学素质测评框架具有前瞻性,国际影响力很大。2023年6月,OECD发布了2025年PISA科学测评框架(2025 Science Framework,以下简称PISA2025)。与以往的测评框架相比,PISA2025不再专门针对“科学素质”,而是在“人类世时代”(Anthropocene era)背景下关注科学教育的更广泛结果,强调学生的环境科学素养,培养参与社会的科学公民[1]。本文分析PISA2025的设计逻辑,以期对我国新时代加强中小学科学教育和青少年科学素质提升行动有所启示。

一、基于测评目标的PISA2025科学框架设计逻辑分析 1. PISA2025科学测评的目标PISA作为一项国际大规模测评,其根本目标是衡量学生对知识的应用能力[1]。早在2000年,PISA测评框架就指出,PISA并非主要考查学生对具体课程内容的掌握程度,而是评估青少年在这些领域获得成年生活所需的广泛知识和技能的程度[2]。因此,作为未来社会公民,应该具备哪些广泛知识与技能就成为PISA测评设计的出发点。PISA2025指出,其测评设计的出发点是将学生看作“见多识广的知识使用者”,而不是“科学知识的生产者”[1]。从这一点出发,框架设计立足的问题是:对青少年来说,在需要使用科学和技术知识的情况下,了解、重视和能够做什么最重要?PISA2025并没有继续使用“科学素质”这一词汇,而是转向更为广泛的科学教育结果。这是因为“科学素质”这个词汇经历了几十年的演变,定义和内涵比较多样,容易混淆;此外,PISA2025更加关注作为一个知情的公民参与科学相关问题讨论、决策与行动的能力,涉及系统思维、批判性思维、认识论信念、自我效能感等,其内涵已经超出了科学素质的范围。

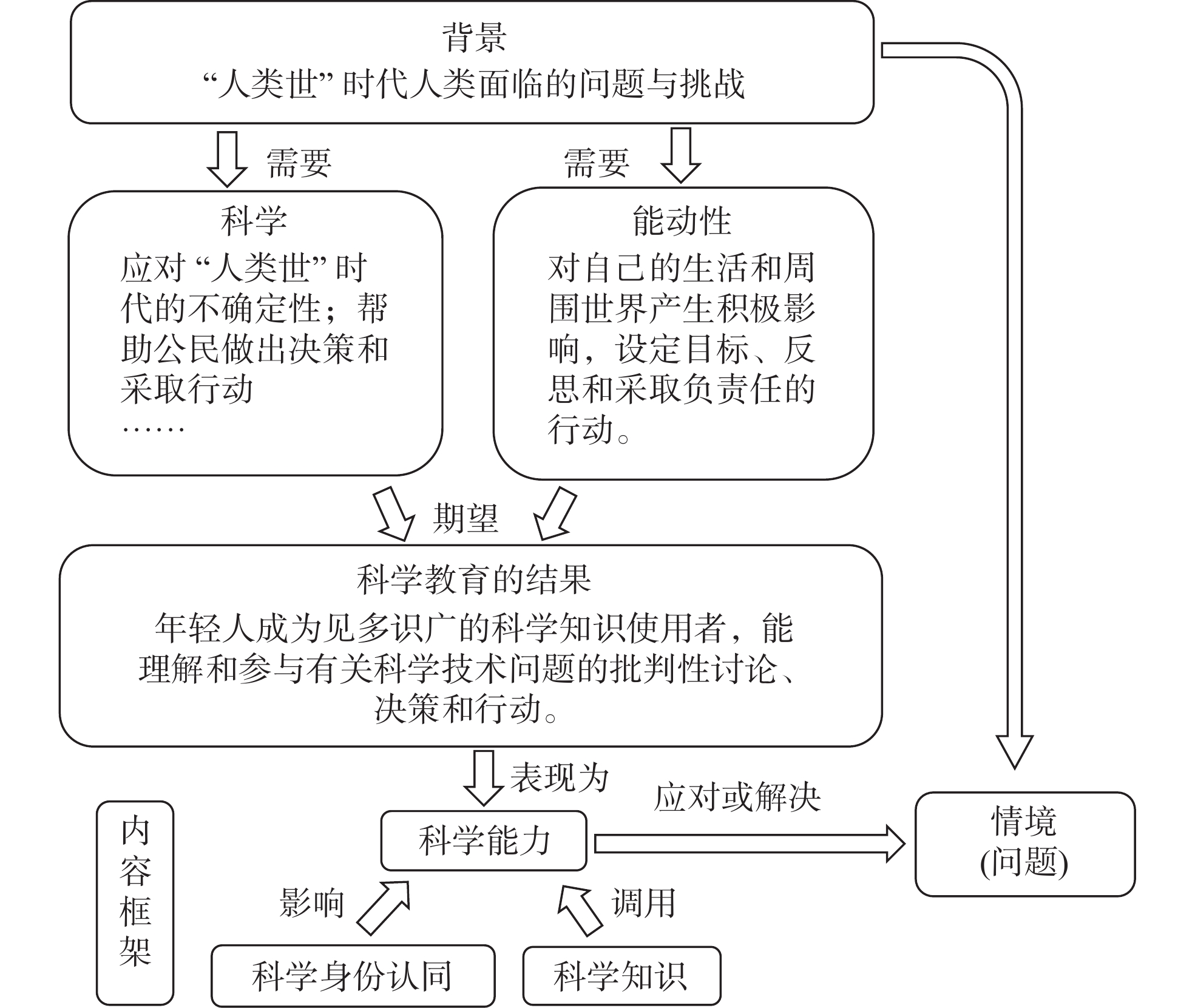

2. PISA2025科学测评框架的总体设计逻辑PISA测评目标决定了其测评框架设计必然关注人类社会发展的大背景并可能随这一背景的改变而调整。2000年,荷兰大气化学家、诺贝尔化学奖得主保罗·克鲁岑(Paul J.Crutzen)提出“人类世”(Anthropocene)概念,意味着人类已经超越河流、风等地质力量,成为影响地球系统的决定性力量[3]。人类世的典型特征是人类活动后果及人工制品不断膨胀,吞噬与改造“外部”自然,人工技术不断通过新发明解决问题,但同时也不断推动和强化人类对地球万物的控制与利用,其结果可能导致人类、非人类、地球乃至宇宙付出令人难以预料的代价[4]。PISA2025认为,科学和能动性(Agency)是人类世时代应对各种问题和挑战的关键,由此确定了15岁青少年科学教育的结果,形成了PISA2025科学测评的内容框架。其设计逻辑见图1。

|

图 1 PISA2025测评框架的设计逻辑图 |

首先,PISA2025从人类世时代的问题和挑战出发,分析了科学和能动性在应对挑战时的重要性。第一,科学被认为是公民做出决策和采取行动以应对挑战的关键之一,因为在过去两百年中科学技术在应对疾病、预防灾害、提高粮食产量等方面发挥了很大作用,并且科学自身的规范体系为个人决策和行动提供了可信赖的证据。第二,能动性被认为是公民做出决策和采取行动以应对挑战的另一关键。所谓能动性是学生对自己的生活和周围的世界产生积极影响的能力,以及设定目标、反思和采取负责任的行动以实现变革的能力,它可塑可学,可以通过学校教育和其他途径进行培养[5] 。第三,在人类世时代发展和评价能动性将科学和能动性联系起来,PISA2025将其定义为“人类世中的能动性”(Agency in the Anthropocene),也称为“环境科学素养”(Environmental science competencies)。它将人类定位为生态系统的一部分(而不是独立于生态系统),承认并尊重所有物种以及生命的相互依存性,表现为:解释人类与地球系统相互作用的影响;在评估各种证据来源的基础上做出明智决定,并运用创造性和系统思维来再生和维持环境;在寻求解决社会生态危机的方案时,表现出对不同观点的希望和尊重[6]。

其次,基于对科学的价值和能动性的考虑,PISA2025认为,科学教育的广泛结果是:学生应该能够理解和参与有关科学、可持续性发展和技术理性的讨论,为决策和行动提供信息[1]。这一结果表现为三个能力:首先是对自然现象、技术产品和技术及其对社会影响的解释能力,因为科学文化成就本就是一套解释性理论,改变了人类对自然的理解并支持人类改造自然,因此,这一能力是理解和参与讨论以及决策和行动的前提。其次是构建和评估科学探究设计与批判性地解释科学数据和证据的能力,因为科学理论是人类通过探究实践得来的,学生需要理解探究的程序及其合理性才能够批判性地审查信息。最后是发现和批判性地评估科学信息的能力,然后利用这些知识进行决策,为行动提供信息。

最后,三个能力的展示都需要在人类世时代的问题情境下,基于一定的知识基础,并受到一些情感因素的影响,比如第一个能力需要了解一定的科学内容知识,后两个能力还需要科学内容知识以外的程序性知识和认识论知识;能力的展示受到科学信念、态度等因素的影响。由此,便形成了“科学能力+科学知识+身份认同+情境”的基本框架。

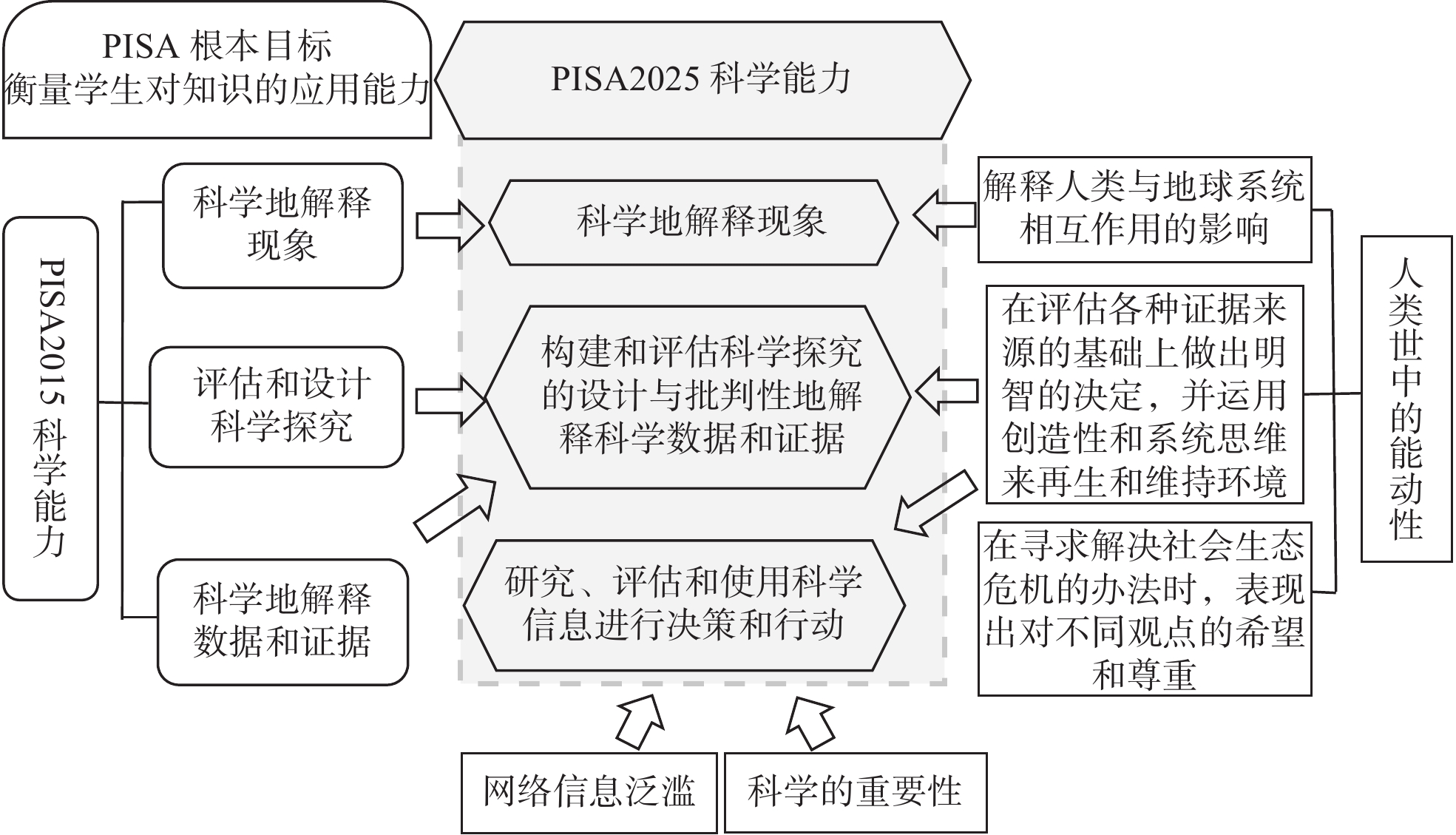

二、基于维度构建视角的PISA2025科学测评框架设计逻辑 1. 科学能力维度的设计逻辑PISA2025能力维度的设计以PISA2015为基础,两者的根本目标一致,只是PISA2025基于科学探究的过程整合了“评估和设计科学探究”“科学地解释数据和证据”两个维度,同时融入了“人类世中的能动性”,增加了“研究、评估和使用科学信息进行决策和行动”,形成了PISA2025的三个维度。能力维度的设计逻辑见图2。

|

图 2 能力维度的设计逻辑图 |

“科学地解释现象”是PISA2015和PISA2025的一个共同维度,要求学生能够在特定的情境下应用科学知识解释相应的现象或问题。PISA2025虽然将能动性的要素“解释人类与地球系统相互作用的影响”融入其中,但基本没有改变内容。

“评估和设计科学探究”和“科学地解释数据和证据”是PISA2015两个独立的能力维度,前者要求学生能够描述和评价科学探究并提出解决问题的方案,关注的是从问题提出到方案设计的过程;后者要求学生能够分析和评价以各种形式呈现的科学数据、科学观点和科学论证并得出恰当结论,关注的是从数据处理到得出结论的过程[7]。从科学探究的基本要素来看,这两个维度可以认为是科学探究的前后两部分,在很多国家的学业质量监测项目中都以“科学探究”的完整形式呈现[8]。因此,PISA2025对两者进行了整合。考虑到很少有成年人可能参与设计实验,整合后将“评估和设计科学探究”改为“构建和评估科学探究的设计”,更加强调对设计的评估[1]。“人类世中的能动性”有关证据的内容被融入整合后的能力。

“研究、评估和使用科学信息进行决策和行动”要求学生能够对不同来源的科学信息进行区分和评价,并基于信息做出合理决策和行动。PISA2025增加这一能力是基于对人类世时代科学的重要性和网络媒体信息爆炸式增长的双重考虑。一方面科学在解决人类世时代的环境问题方面变得更加重要,未来公民可以基于科学做出明智的决策和行动,另一方面网络上充斥的“非科学”信息使做出正确决策的难度加大,比如“疫苗会导致自闭症”“气候变化是个骗局”等,因此需要对信息进行研究和评估后才能用于决策和行动。“人类世中的能动性”的要素“在评估各种证据来源的基础上做出明智的决定,并运用创造性和系统思维来再生和维持环境”在这一能力维度得到了明显体现。

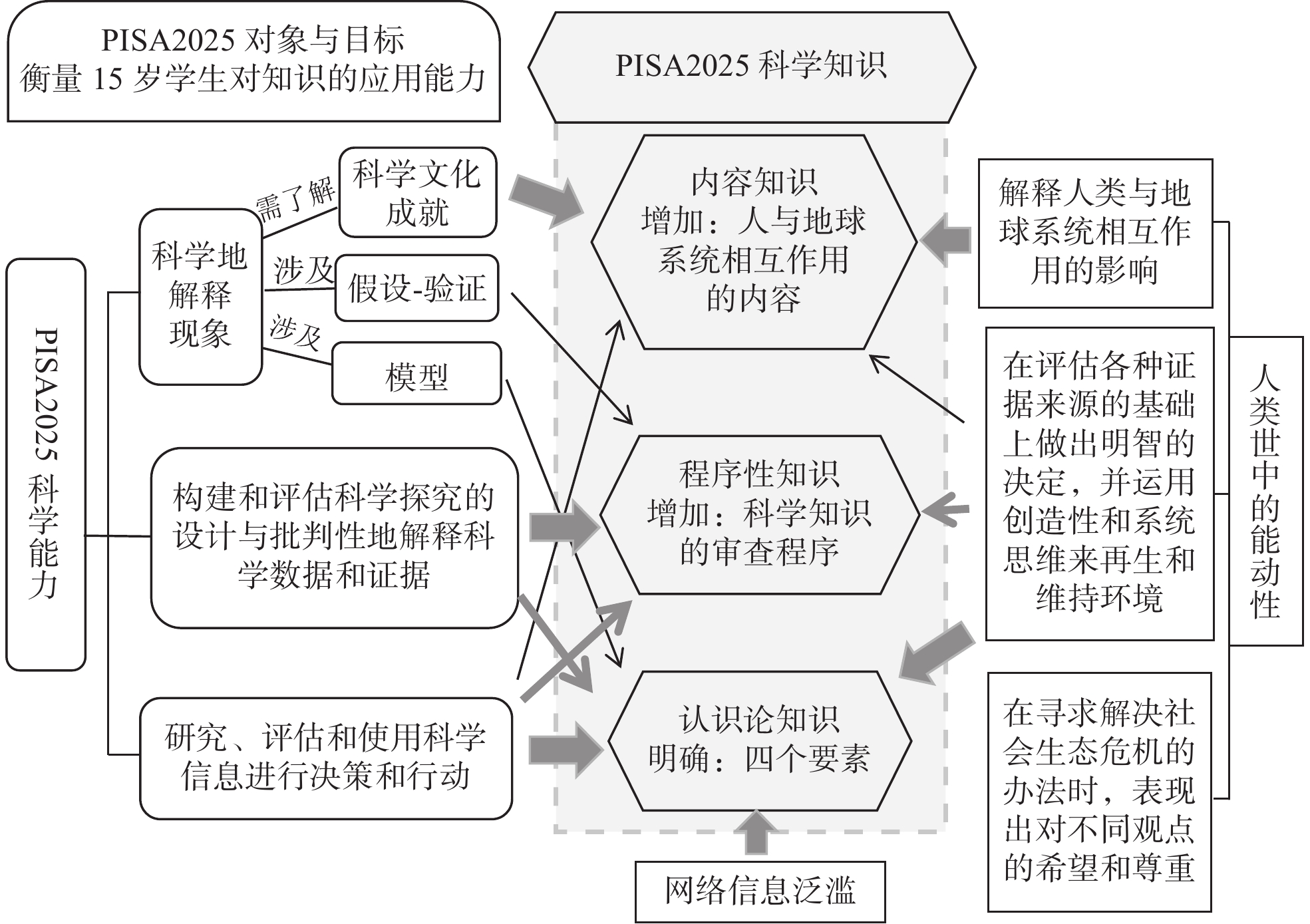

2. 科学知识维度的设计逻辑PISA2025知识维度设计的主要依据是三个科学能力,他们的展示需要以科学知识为基础,而不同的能力可能需要不同类型的科学知识,因此PISA2025根据需要,将科学知识分为内容知识、程序性知识和认识论知识。但知识的确定与选择也同时考虑了测评对象与目标以及人类世中的能动性。知识维度的设计逻辑见图3。

|

图 3 知识维度的设计逻辑图 注:箭头粗细代表关系的强弱。 |

内容知识主要依据“科学地解释现象”确定,但也考虑了测评对象与目标、人类世中的能动性。首先,学生需要理解科学理论体系才能更好地使用他们来解释现象。其次,内容知识的选择需要适应15岁青少年的心理和知识水平,同时与现实生活情境相关。最后,人类世中的能动性要求学生“解释人类与地球相互作用的影响”,因此,PISA2025增加了与地球系统、人与自然的关系、可持续发展等相关的内容条目。

程序性知识主要依据“构建和评估科学探究的设计与批判性地解释科学数据和证据”确定,但与另外两个能力也有关。首先,“构建和评估科学探究的设计”需要理解变量、测量、减小误差等基本的程序性知识;“批判性地解释科学数据和证据”要求学生知道数据的准确性、呈现方式,证据获得程序的合理性等。其次,“科学地解释现象”通常会涉及构建预测和基于模型的推理等,需要学生知道有关预测、构建和呈现模型的程序性知识。最后,“研究、评估和使用科学信息”涉及使用程序性知识批评科学论证中的标准缺陷,例如假设不当、错误的解释等,需要学生知道有关科学探究的程序性知识和科学知识的审查程序。

认识论知识的确定主要依据科学能力和人类世中的能动性。首先,“评估探究设计”涉及探究设计是否以最好的方式回应研究问题,需要学生知道必要的探究程序在支持结论以及回应问题方面的功能,“解释数据和证据”涉及从数据到结论的过程,需要学生理解科学主张中的数据和证据。其次,“进行决策和行动”涉及学生对多种来源信息的识别和使用,需要学生知道科学知识如何产生,理解科学作为一项人类事业需要协作且并非绝对可靠。再次,科学地解释现象涉及模型建构,需要学生理解模型在科学中的作用。最后,人类世中的能动性发挥面临更加复杂的问题和网络媒体信息,做出决策和行动对认识论知识的要求更高。

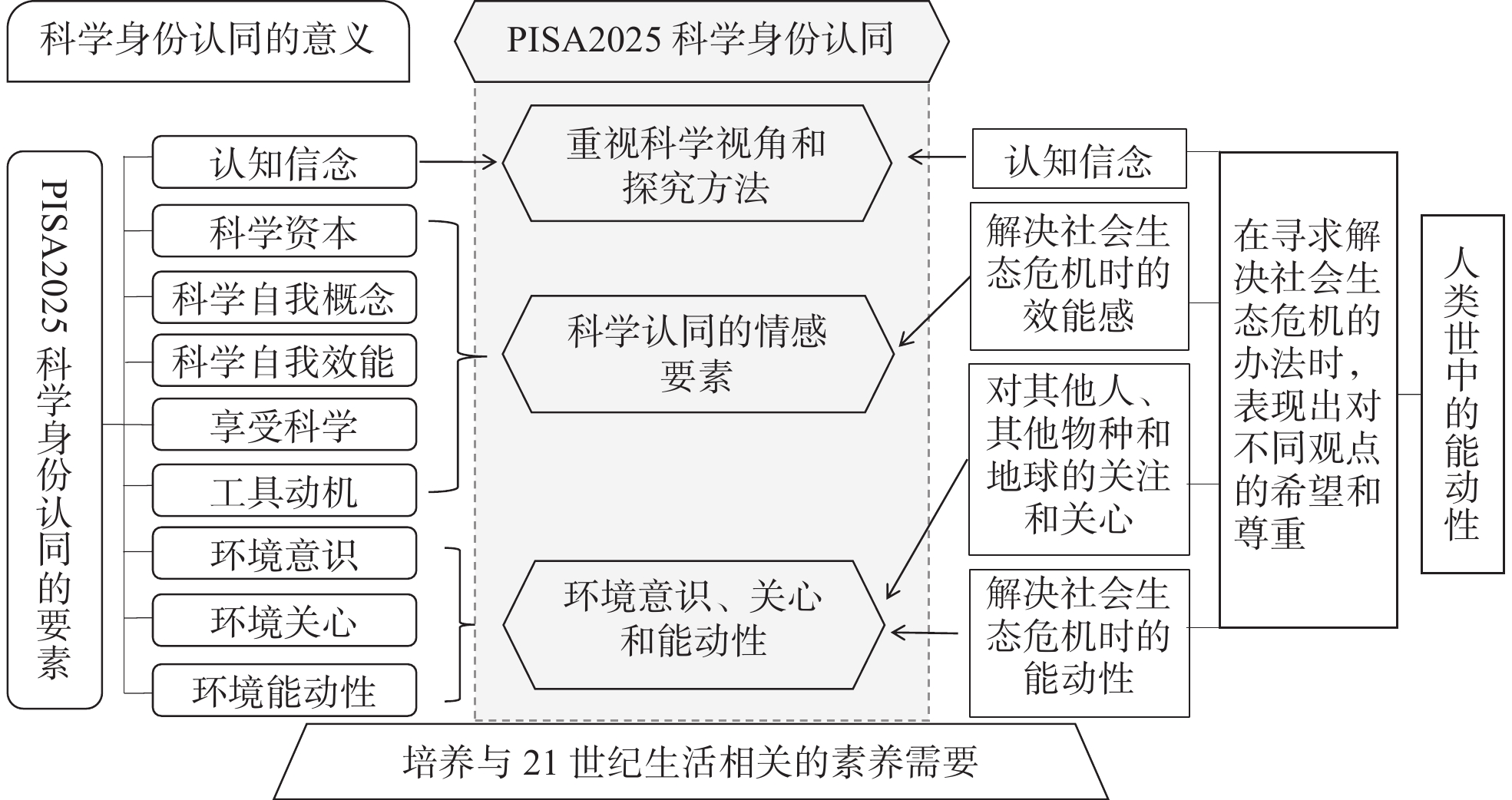

3. 科学身份认同维度的设计逻辑PISA 2025首次将“科学身份认同”作为科学教育结果的一个主要维度,取代了PISA2015的态度维度。科学身份认同包括“重视科学视角和探究方法”“科学认同的情感要素”“环境意识、关心与能动性”三个方面。重视科学视角和探究方法与学生对科学观点和探究方法的评价密切相关,涉及对推动科学探索的对象、产品和过程的欣赏。科学认同的情感要素涉及科学资本和态度倾向,其中科学资本是一种社会学结构,指与科学相关的文化和社会资本形式[1]。综合衡量一个人的科学知识程度,包括正式和非正式参与科学性质的活动以及从校外获得的有关科学工作的知识,例如父母是否从事科学工作或有科学追求;态度倾向指学生对科学技术及与它们相关问题的兴趣、注意力和反应。环境意识、关心与能动性指学生在复杂环境问题的背景下,对环境问题的认识、关注以及基于相关信息做出的个人决策和行动。

PISA2025将科学身份认同作为一个维度,主要出于三方面的考虑:一是身份认同对于支持能动性和积极的公民身份至关重要,因为这反映了青少年将自己与科学联系,认可自己作为科学的胜任者或感兴趣者角色以及作为消费者和决策者在日常生活中参与科学的程度;二是科学身份认同基于社会文化结构和与他人互动的自我过程来构建从事科学的长期愿望,超越了对科学和科学课堂事件的短期态度和情感反应,是比学生态度更有意义的衡量标准;三是科学身份认同对解释不同民族和文化背景下的学生科学学习具有重要作用,为PISA 报告国家和全球层面的科学能力提供了强有力的批判和社会正义视角[1] 。

由于身份认同具有复杂的结构,PISA2025立足评价与 21 世纪生活相关素养的需要,尤其是学生使用科学信息做出决策和发挥能动性的能力,借鉴了一系列有助于科学身份认同的要素,包括科学资本、认知信念、科学自我概念、科学自我效能、享受科学、工具动机、环境意识、环境关心和环境能动性等9个要素[1]。人类世中的能动性的要素“在寻求社会生态危机的解决方案时表现出对不同观点的希望和尊重”被融入到科学身份认同。科学身份认同维度的设计逻辑见图4。

|

图 4 科学身份认同维度的设计逻辑图 |

PISA 2025 将继续在特定情境下评价学生的能力和知识水平,重点关注与自我、家庭和同伴群体(个人的)、社区(地方和国家)以及世界各地(全球)生活相关的情境,也包括一些历史背景的主题[1]。应用领域包括:健康和疾病、自然资源、环境影响与气候变化、危害以及当代科技进展与挑战。

PISA2025情境设计的主要依据是人类世时代人类面临的各种问题。比如,接种疫苗、粮食安全、选择不含乳制品的饮食和素食、采矿和资源开采对环境的影响、土地的可持续利用、生物多样性及其价值、空气质量管理、海洋酸化等均是目前需要人类持续关注的问题,而可再生能源生产、再生农业的利用、能源及其生产、新技术的使用是人类在解决问题过程中的新技术新发明,同时也面临各种伦理挑战。PISA希望在这样的情境中考查学生是否具备解决复杂问题的能力,同时也在一定程度上进行科学传播。

三、基于纵向发展视角的PISA2025科学测评框架设计逻辑表1从知识、能力、情感和情境四个维度呈现了PISA2000以来历次测评框架的主要内容。可以看出,与过去的测评框架相比,PISA2025测评框架设计既有延续,又有发展。

| 表 1 PISA历次科学测评的内容 |

从表1可以看出,PISA2000和PISA2003使用“科学过程”来描述能力维度,有学者认为这对应乔恩·米勒(Jon D.Miller)科学素质模型中“对科学原理和方法的理解”[9]。2003年以后,随着核心素养框架的发布,“科学能力”(competencies)取代“科学过程”。OECD 从功能论的视角将“能力”(competencies)界定为“在特定情境中调动和利用心理社会资源(包括技能和态度)来满足复杂需要的能力”[10],区别于我们以往所说的“能力”或“技能”,是知识、技能、经验、态度价值观的综合体,与知识和情境紧密联系,也被译为“素养”[11]。OECD将核心素养框架概括为“人与工具”“人与自我”和“人与社会”三个方面,科学素质测评被认为是“人与工具”维度下“互动地使用知识信息”的体现,旨在探索学生愿意参与科学以及与科学探究互动的程度[10]。PISA2006将能力(competencies)作为科学素质的核心,界定了“识别科学议题”“科学地解释现象”“运用科学证据”三种核心能力[12]。PISA2015测评框架指出,科学素质基于交互地使用知识和信息的能力而定义,即个体关于科学的知识如何改变个体与世界的交互方式以及如何被用来实现广泛的目标[7]。PISA2015取消了“识别科学议题”这一能力,使用“科学地解释数据及证据”取代“运用科学证据”,并增加了“评价与设计科学探究”,体现了科学探究实践的完整过程。PISA2025整合了科学探究的过程要素,基于人类世时代背景突出强调了“基于信息处理的合理决策和行动”。总体来看,能力维度的发展体现出明显的社会性和实践取向,强调在社会情境下的科学探究与实践。

2. 知识维度的延续与发展从表1可以看出,PISA2000和PISA2003只关注科学知识。自PISA2006开始,关于科学的知识(Knowledge about science)被作为知识测评的重要内容,包括科学探究和科学解释两个方面[12],标志着科学文化和科学的社会属性引起关注。PISA2015进一步将知识分为内容知识、程序性知识和认识论知识三类,认为学生需要掌握科学标准程序方面的知识并理解科学知识和科学探究的价值与局限,才能对媒体中的观点主张进行合理性判断,成为具有批判精神的理性公民[7]。PISA2025延续了这种知识分类,但对知识的具体界定和描述有一定变化。在内容知识中,PISA2025增加了“人类的相互作用及其对环境、其他物种和可持续性的影响”“矿产资源的有限性、利用及其开采对环境的影响”“水、供应和节约(如淡水、含水层)”三部分内容,它们均与人和地球系统的关系相关。程序性知识中,PISA2025增加了“科学界使用哪些同行审查程序来确保知识主张是可信的”,关注科学知识的审查程序。PISA2025的认识论知识发生了较大变化,认识论知识的应用被归纳为四个要素,分别是模型在科学中的作用、科学主张中的数据和证据、科学推理的性质、科学的协作和公共性质,更加关注科学证据的性质、科学实践中的伦理困境、科学知识的局限性和科学的公共性质等。总体来看,知识维度表现出明显的社会性,更加关注科学文化。

3. 情感维度的延续与发展从表1可以看出,PISA2006首次将“科学态度”作为一个维度,包括科学兴趣、对科学探究的支持以及对资源和环境的责任感[12]。科学兴趣是反映学生学习和参与科学以及未来从事科学技术相关职业的重要指标;对科学探究的支持意味着学生在面对与科学相关的生活情境时,重视收集证据、创造性思维、理性推理和交流结论等科学方法;对资源和环境的责任感响应了联合国可持续发展教育的理念。PISA2015使用“重视科学探究的方法”取代了“对科学探究的支持”,更加强调学生对使用科学方法开展探究以及从这些方法中获得的见解的态度。PISA2025使用科学身份认同取代科学态度,增加了科学资本和环境能动性,更加强调了采用科学视角来解决科学相关的社会问题,关注科学文化和科学资本对个体科学情感的影响以及人类世复杂情境下的科学决策和行动倾向。总体来看,情感维度的发展始终关注学习和参与科学的倾向、对探究实践的态度以及环境责任感,逐渐重视科学文化和资本。

4. 情境维度的延续与发展由于能力的展示或知识的应用需要基于一定的情境,因此,从2000年PISA首次测试开始,情境(situations/context)就被作为科学素质测评的一个重要维度。PISA2000测评框架指出,情境选择不能局限于学校生活,将重点关注与自我和家庭(个人)、社区(公众)、世界各地的生活(全球)有关的问题,以及那些说明科学知识如何演变并影响科学相关的社会决策(历史相关)的问题[2]。核心素养的提出使能力和情境成为不可分割的整体,因此,PISA2006和PISA2015依然将情境作为测评框架的一个重要组成部分,确定了与个人、社会和全球相关的五个情境主题,包括健康、自然资源、环境、危害和科学与技术前沿。PISA2025延续了情境范围和情境主题的二维情境结构,但新增了许多与个人生活和人类生存紧密相关的情境主题,比如接种疫苗和粮食安全是健康与疾病相关的主题,人工智能、基因编辑等是科技前沿相关的主题,另外PISA2025强调了气候变化对环境的影响。

四、对我国科学教育与科普的启示PISA2025科学测评框架设计及其深层设计逻辑对于新时代我国提升中小学科学教育和青少年科学素质有很好的借鉴意义。

(1)科学教育与科普应重视提升青少年的环境科学素养,为人类世时代培养科学公民。

从19世纪科学家赫胥黎(Huxley)倡导科学教育至今,科学教育的目的随着社会与教育的发展不断变化,呈现出多重样态,可以归纳为四个方面:为学生从事科学职业做准备;为学生尽快适应生活与工作提供实用知识;发展学生的心智能力;培养学生作为公民参与社会的能力[13]。PISA作为具有国际影响力的测评项目,对科学教育结果的定位凸显了为人类世时代培养科学公民的科学教育目标。2021 年,我国生态环境部等六部门印发《“美丽中国,我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划(2021-2025年)》,要求“将生态文明教育纳入国民教育体系”。然而,由于具有跨学科性和行动导向特征,生态文明教育对学校系统现有的课程与教学方式提出了重大挑战[14]。因此,我国应在课程文本设计层面进一步加强对跨学科概念、系统思维、决策与行动等知识与能力的关注,在实践层面利用好“社会大课堂”,使学生在参与并解决复杂环境问题的过程中发展观念和思维,增加行动的经验和信心。

(2)科学教育与科普应关注科学作为研究过程和社会建制的特征,促进青少年理解科学知识的社会性。

从科学知识的类型和科学身份认同的内容可以看出,PISA2025的科学认知观是:科学不仅仅是一种知识体系,同时也是以自然研究为主的智力探索过程和以职业形式出现的社会建制活动[15]。基于这一观念PISA2025更加关注科学知识的审查程序、科学的价值与局限、科学的公共性质等规范,体现了科学知识社会学的“知识的社会建构”观点[16]。从科学学习的角度来讲,了解科学知识如何在科学共同体中发展有助于提高学生的科学兴趣、自我效能感和学习体验[17]。从公众理解科学的角度来讲,科学知识的社会性可以改变公民心目中科学知识完全可靠、绝对确定的形象[18],使他们在使用信息决策前能检查信息的来源及其产生程序的合理性,认识到科学知识在解决社会与技术问题方面的功能与局限性,采取合理的行动[19]。然而,学校科学教育与科普往往更加强调科学知识,对同属于科学文化的科学方法、科学精神、科学本质等内容关注不足[20-21]。因此,面对人类世时代复杂的社会背景,科学教育和科普应帮助青少年正确认识科学与社会的互动关系,不仅了解科学的价值与局限,同时知道科学家开展探究实践的方法以及科学作为社会职业和社会建制的特征,促进他们理解科学知识的社会性,更好地作为科学公民参与社会。

(3)公民科学素质调查需转变科学知识观,关注评估和使用信息进行决策与行动的能力。

目前,各国普遍使用的公民科学素质调查工具都基于米勒体系,通过对相关知识点的测评,刻画公民对媒体中科学技术问题争论的理解水准以及参与争论的能力[22]。米勒体系将科学视为确定的知识体系,将公众视为等待填充的空容器,其逻辑是更多的知识可以增加公民的参与[23]。但随着科学社会学的引入,该体系不断遭遇本土化质疑[24]。我国公民科学素质调查先后提出的“四科两能力”“两个层面六个维度”[25]等即是本土化探索的体现,但依然留下了米勒体系的科学知识观烙印。相比之下,PISA虽然在2000年也基于米勒体系构建测评框架,但2006年之后基于核心素养构建能力导向的测评框架,关注青少年在复杂情境中应用知识的能力,体现了公众理解科学的语境特征,也反映了其科学知识的社会建构观。PISA2025更是基于科学文化的视角确定三种类型的知识和科学身份认同的要素,为刻画科学与公众的互动关系提供了一种多维视角。人类世时代,我国公民科学素质调查需转变科学知识观,基于核心素养构建调查框架,关注公民评估和使用信息进行决策与行动的能力,测评工具的开发将是需要重点探索的问题。

(4)科学教育与科普应关注科学身份认同,促进青少年从事科学职业和塑造未来科学公民。

科学身份认同(science Identity)指学生在科学情境下对自己是谁,相信自己能做什么,想做什么以及成为什么的认知[26]。21世纪以来,科学身份认同越来越受到科学教育研究人员的关注,一个关键目标是帮助理解科学身份如何使科学学习变得有意义和有目的,或者更为激进的目标是证明科学身份认同作为一种本体论学习方法,使科学学习变得必要和可能。[27]研究结果表明,科学身份认同对于学生坚持学习科学科目和选择科学职业、解释少数民族和具有不同文化背景学生的科学学习等具有重要作用[28-29]。在国际上,研究者构建了“表现、能力、认可”三维科学身份认同框架[30],解释了科学身份的社会建构性质。根据该框架,如果学生具有强烈的科学认同,则可以认为他们对科学内容表现出深刻理解,有动力科学地理解自然世界;具备通过各种表现(如操作实验工具和仪器)展示自己的必要技能;承认自己并被他人(如科学老师、同学)认可将来参与科学事业。另有研究将“兴趣”纳入,形成了科学身份认同的四维框架[28]。PISA2025从塑造未来科学公民身份的角度出发,将科学知识和能力作为一种思维方式和处世方式,希望青少年认可自己作为科学工作者或感兴趣者、消费者和决策者的身份,具有在日常生活中参与科学的意愿,其科学身份认同框架既有对国际成果的借鉴,也有对人类世时代公民决策与行动的考量。我国科学教育与科普应关注科学身份认同,促进更多青少年从事STEM相关工作以及塑造科学公民。

| [1] |

OECD. PISA 2025 SCIENCE FRAMEWORK(DRAFT)(2023-06-15). [2023-07-29].

|

| [2] |

OECD. Measuring StudentKnowledgeand Skills: A New Framework for Assessment (1999-06-11). [2024-01-16].

|

| [3] |

姜礼福. “人类世”概念考辨: 从地质学到人文社会科学的话语建构.

中国地质大学学报社会科学版, 2020, 20(2): 124-134.

|

| [4] |

金生鈜, 孙圆. 人类世中赛博格教育的熵化困境.

教育学报, 2023, 19(1): 3-14.

|

| [5] |

OECD. OECD Future of Education and Skills 2030: Conceptual learning Framework-Student Agencyfor2030 (2019-01-01). [2023-07-29].

|

| [6] |

OECD. Agency in the Anthropocene: Supporting Document to the PISA 2025 Science Framework (2023-06-05). [2023-07-29].

|

| [7] |

OECD. PISA 2015 Assessment and Analytical Framework (2017-08-31). [2023-07-29].

|

| [8] |

王俊民. 核心素养视域下国际大规模科学学业评估框架与试题研究. 重庆: 西南大学博士学位论文, 2018.

|

| [9] |

黄颖, 吴俊明. 浅议PISA科学素养评估的发展变化.

化学教学, 2010(1): 1-4.

|

| [10] |

OECD. The definition and selection of key competencies (ExecutiveSummary) (2005-05-27). [2023-07-29].

|

| [11] |

张华. 论核心素养的内涵.

全球教育展望, 2016, 45(4): 10-24.

|

| [12] |

OECD. Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy : A Framework for PISA 2006 (2006-12-11). [2024-01-16].

|

| [13] |

Bull A, Bolstad R, Spiller L. Science Community Engagement with Schools: Scoping the Field. Wellington: New Zealand Council for Educational Research, 2012.

|

| [14] |

Everth, T. Building Capacity for Climate Change Education in Aotearoa New Zealand Schools.

Set: Research Information for Teachers, 2021, 2: 40-45.

|

| [15] |

李醒民. 科学是什么?.

湖南社会科学, 2007(1): 1-7.

DOI: 10.3969/j.issn.1009-5675.2007.01.001. |

| [16] |

欧阳锋, 黄旭东. 科学知识社会学对科学规范的阐释.

科学与社会, 2012, 2(2): 51-60.

DOI: 10.3969/j.issn.2095-1949.2012.02.007. |

| [17] |

Yang, FY. , Liu, SY.

, Hsu, CY. et al. High-School Students’ Epistemic Knowledge of Science and Its Relation to Learner Factors in Science Learning. Research in Science Education, 2018, 48: 325-344.

|

| [18] |

马来平. 正视科学知识的社会性.

贵州社会科学, 2007(7): 39-42.

DOI: 10.3969/j.issn.1002-6924.2007.07.008. |

| [19] |

刘克文. 试论科学的本质及其在科学教育中的价值.

教育科学, 2003, 19(2): 18-20.

DOI: 10.3969/j.issn.1002-8064.2003.02.006. |

| [20] |

郑念, 王明. 科学文化建设: 现实需求与未来走向.

科学与社会, 2017, 7(2): 20-26.

|

| [21] |

袁维新. 国外关于科学本质教学的研究.

比较教育研究, 2009(1): 7-12.

|

| [22] |

刘萱. 国际公民科学素质测评新动向: “科学素质”还是“科学文化”?.

今日科苑, 2018(9): 52-56.

|

| [23] |

李红林. 公众理解科学的理论演进——以米勒体系为线索.

自然辩证法研究, 2010, 26(3): 85-90.

|

| [24] |

李红林, 曾国屏. 关于米勒体系中国化的探索与思考.

自然辩证法研究, 2014, 30(5): 55-59.

|

| [25] |

何薇. 从继承到创新: 公民科学素质监测评估的中国道路.

科普研究, 2019, 14(5): 15-22,33,108.

|

| [26] |

Brickhouse, N. W.

Embodying Science: AFeminist Perspective on Learning. Journal of Research in Science Teaching, 2001, 38(3): 282-295.

|

| [27] |

Avraamidou, L. Science Identity as a Landscape of Becoming: Rethinking Recognition and Emotions through an Intersectionality lens.

Cultural Studies of Science Education, 2020, 15: 323-345.

DOI: 10.1007/s11422-019-09954-7. |

| [28] |

HazariZ, Sonnert G, SadlerP. M, etc. Connecting High School Physics Experiences, outcome Expectations, Physics Identity, and Physics Career Choice: A Gender Study. Journal of Research in Science Teaching, 2010, 47(8), 978-1003.

|

| [29] |

Calabrese Barton A, Kang H, Tan E, etc. Crafting a Future in Science: Tracing Middle School Girls’ Identity Work Over Time and Space.

American Educational Research Journal, 2013, 50(1): 37-75.

DOI: 10.3102/0002831212458142. |

| [30] |

Carlone H B, Johnson A. Understanding the Science Experiences of Successful Women of Color: Science Identity as an Analytic Lens.

Journal of Research in Science Teaching, 2007, 44(8): 1187-1218.

DOI: 10.1002/tea.20237. |

2024, Vol. 14

2024, Vol. 14