2. 台湾桃源医院安宁病房;

3. 台湾“玄奘大学”;

4. 台湾“中国哲学研究中心”;

5. 台湾“中央大学”

在有责任与义务照顾父母的情感压力下,子女往往身心俱疲。一位在家照顾脑中风卧床十多年母亲(以下称陈奶奶)的女儿(以下称王女士)说:“照顾父母是天经地义的事,但是我很想带着妈妈去死,我是不是很不孝顺?”①王女士仅靠照顾空档外出打零工的收入维持生活。对失能者陈奶奶来说,生命是救回来了,可是衍生了长期卧床的漫长岁月。虽然行动不便,且以鼻胃管和导尿管维生,但是每天意识清楚地看着女儿忙进忙出辛苦地照护、就医及支出医疗费用,“无法说不”的人生究竟有多少苦涩呢!对照顾者来说,是什么处境让她想带着病榻的母亲一起解脱呢?依此而言,长期照顾的岁月不仅个案苦,照顾者也是满腹心事。如此生命的苦难,常是照护人力、技能、体力、设备、经济、照顾政策与资源普及性等多方面问题的复合,以及其家人人生和生活的彻底改变。检视失能者及其照顾者两者的“脸”,都是生命内在的真实面貌。面对这样的人生,我们当如何了解其苦痛的缺口?甚至提问是否可能填补与改善?以下将从失能者、照顾者的层面探讨其失能到临终生命的面貌,探讨失能者生命末期尊严问题,进而探讨如何满足其生命的缺口,乃至生命临终的安宁疗护。

二、生命的面貌WHO[1]及美国学者罗尔斯主张[2][3],民众拥有健康照护的基本权利,政府应通过公共政策建置社会制度以保障个体的这些基本需求。因此,失能者有获得健康照护以保障自己生命质量的权利。由此,我们首先需要检视失能者的生命面貌,进而考虑其生命的质量以及保障的措施。

1. 失能者的生命面貌上述案例中的陈奶奶,“意识清楚、双手被约束在病床上,身上15*10见骨的尾骶骨压疮,还夹杂着汗臭味与腐臭味,以鼻胃管和导尿管维生。”①陈奶奶身体老化,机能减退及慢性病与功能障碍的盛行率急剧上升,除了身体逐渐失去活力与失去自主性之外,在食、衣、住、行、乐等层面也将逐渐失去掌控而成为失能者。失能者除了逐渐丧失自我照顾能力与尊严外,健康问题呈现复杂化且照护多元与长期化,此时失能者往往同时失去自主决定的能力。

①此案例由个案的亲戚转介护理之家前往评估,以便了解协助和申请补助及入住机构的可行性。

基于生物学观点,老化对身体及心理的影响是指身体功能的改变,从吞咽、消化到骨骼、关节……所有系统全面退化,导致营养吸收降低、抵抗力变差,以及大小便、视力、睡眠与记忆等功能减退,[4]进而影响其饮食、外观形象、生活起居以及在社会、环境上行动的能力和感受。这些老化的变化在慢性疾病患者身上也会因疾病而提早来临,而且老化生物机制对死亡、罹病和残障机率的影响程度等也有相对升高的趋势。[5]另外,老化的影响还包括生理、环境、药物、疾病等多重因子之间的交互作用,导致老人内分泌系统失调、发炎与凝血路径的活化、肌肉系统变化与营养素的缺乏等,使其产生衰弱。[6]学者主张,保持运动的生活型态,可提升个体的免疫能力,让急性病、慢性疾病的预防与适当治疗可达到预防效果。[6][7][8]世界卫生组织出版的国际机能、失能和健康分类(International Classification of Functioning,Disability and Health,以下简称ICF)以身体功能和结构及活动和参与的概况来界定身体参与生活的程度以及需要他人、社会及政府协助的内容,并指出“幸福”的定义:“幸福是涵括所有整体人类生活范畴的一般性术语,包括身体、心智和社会方面,构成所谓的美好生活。”[9]

综观老化及机能的退化,其通常是不可逆转的状态与失能,尤其罹患疾病会加速退化,以至于造成老人及失能者医疗服务使用率升高,对其他社会性、支持性及复健等长期照护服务需求增加。后续所需的照护会造成失能者身心俱疲,外加经济负担以及失能的新需求,包括出家门面临的公共环境、设施等,皆非失能者个人可以维持。

综言之,失能不是疾病,但是对失能者来说,衰弱、长期丧失生活自理能力与掌控力,还有随之而来以尿布与鼻胃管维生的日子,使人生失去行动、进食与如厕的自由与尊严,不啻为失去“身为人”的宣告,此种状态可能比能治愈的疾病让人更丧气、更无助乃至丧失生存意志。更甚者,还要担忧对家人长久的经济、体力、时间拖累和心理亏欠,从而衍生自杀的意念。由此我们推估失能者的生命面貌,好比人生陷入“黑白世界”,且与“美好人生”说再见,俨然是健康与生活的重大缺失,其“幸福”也随之消逝。是以,失能影响自由与尊严的程度,与降低个体的幸福感呈现正相关。无怪乎联合国自1982年起开始引导各国应该以国家或地区的高度,提出各种老年人照护的国际行动,来解决满足失能需求及其衍生问题。[10][11][12]这些失能现象无非是个体重大灾难,若无管理机构介入照顾政策与资源建置,个体恐难获得基本人权保障。由此亦呼应上文罗尔斯的主张。

2. 照顾者的生命面貌前述案例中王女士自责:“没有照顾好母亲使其受苦,也没有能力给母亲更好的照顾方式。”其疲惫的面容与诉说透露出不堪长期照顾与生活的压力,乃至心生“很想带着妈妈去死,一起解脱”的念头。究竟是什么样的处境,让照顾者“以死亡作为解决问题的方法”。家庭照顾者总会的统计显示,从2010年至2015年的5年时间里,不堪长期压力而伤害照顾者的类似事件有40例。[13]亦有报道[14],“指出台湾1, 153万就业人口中,约有二成需担负照顾责任,其中,因照顾而离职者更高达13万人,而根据台湾家庭照顾者关怀总会(家总)统计,光是去年,台湾因为照顾亲人自杀或杀人的案件就多达近20件,比起往年暴增两倍以上”。

其实,照顾是一种专业,需要每天24小时,一年365天全年无休。这不是孝心所能取代的,“在宅赡养”也不是晚年幸福的答案。每一件长期个案的背后都反映了家庭的悲伤,然而没人可以选择家庭与出身,或者选择什么样的儿女。

美国学者姬泰(Eva F.Kittay)[15]有一位重度与多重身心障碍的女儿Sesha。他通过照顾Sesha和与Sesha相处,发展出依赖者与照顾者方面的理论。姬泰认为,人们不必以无法独立为憾、为耻,因为“依赖是无法避免的事实”,而且对依赖者的照顾责任也是责无旁贷。即,面对依赖者,必须有人承担起责任,提供“依赖者”所需的相关照顾。然而,罗尔斯社会契约论的概念并未正视人类在照顾方面的“需要”以及“责任”。所以,以社会契约论建立之传统公义理论无法提供“依赖者”与“照顾者”正当的公义理论。美国学者纳斯邦(Martha Nussbaum)认同姬泰藉由描述与Sesha的互动及自身体会的理论与可信度,也让读者从心智或身体功能遭遇损伤的人角度来检视依赖与照顾者的实际概况。[15]

援此,陈奶奶需要依靠王女士的“照顾”才能存活,呼应了姬泰称之为“无法避免的依赖”(inevitable dependable)。[16]29王女士对陈奶奶的“照顾处境”,①则是无法逃避的“衍生的依赖”(derived dependency)。王女士照顾陈奶奶而衍生的脆弱处境,必须依赖第三者协助与响应“照顾者”被搁置的需要称之为“朵利亚”(principle of doulia)。[16]107-109当“衍生的依赖处境”无法获得纾解,则反映了承担对“依赖者”的照顾服务衍生(derived)而来的压力,此时若无法离开“照顾者”这个位置,便无法卸下或脱离对“依赖者”的照顾责任。[16]102这样的责任、压力与负荷,甚至还可能“背负不孝的罪名”,将导致照顾者产生“罪恶感”,乃至想双方一起解脱的想法。

①包括在日常生活中每天6 次的鼻胃管灌食、换药、灌食药物、床上洗澡、床上洗头、处理大便和小便排泄物、每两小时翻身拍背、居家环境整理与日常衣物清洗等一般的居家服务,以及日常行动上的协助和疾病的24 小时照顾。

在姬泰看来,这样的“依赖处境”是社会建构的产物,并非完全是“依赖者”的生理条件导致的结果。例如,下半身瘫痪的肢体障碍者需要坐上轮椅才能到处活动,假如外在的环境有设置轮椅坡道与电梯、或是洗手间够宽的门及扶手等等,他便可独立生活,不需要依赖照顾者。反之,他会因为环境设施或政策的设计不良的“形式公义”(formal justice)而成为“依赖者”。然而,社会要如何要求这样的“依赖者”或“照顾者”负起责任。姬泰的主张如下:人人得到所需要的照顾,人人亦依其能力去照顾别人,社会制度提供资源与机会给照顾者,如此人人将可在隽永的关系中得到妥善的照顾。[16]113

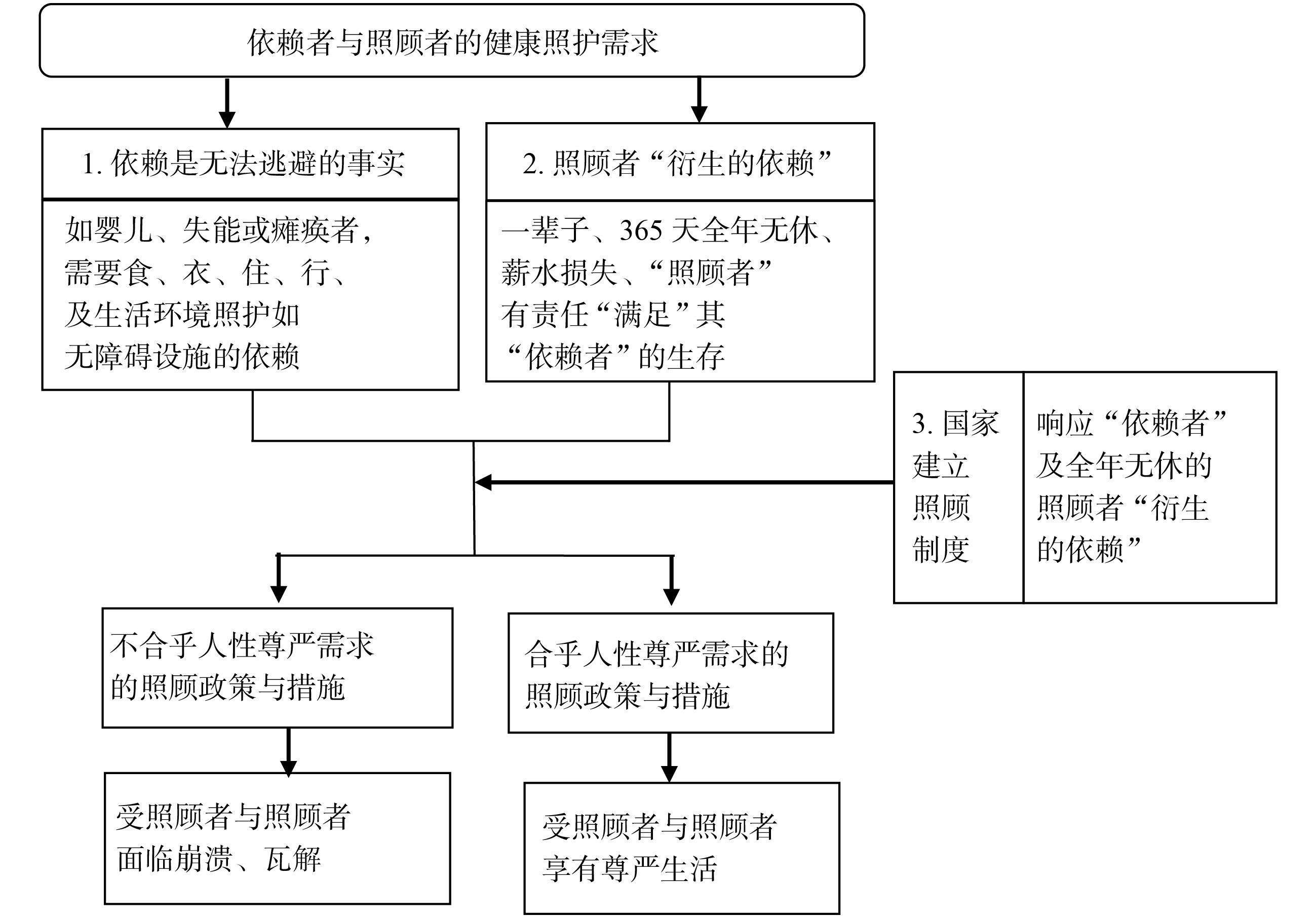

照顾与被照顾关系并非仅止于从个人的管道去寻求其支持系统,应该是从社会制度建立扩展交换的模式。主要是要争取人人应拥有受照顾的权利,例如陈奶奶这样全身瘫痪的身障者,她需要坐上轮椅才能活动及就医,假如没有轮椅专用车辆或相关协助,即影响其就医与健康的权力。每个人难免有脆弱的时候,除非在我们因为脆弱成为依赖者时有所依靠,或是当我们成为照顾者时也有足够的社会资源,还有照顾系统协助我们完成照顾工作,否则没有资源及接手照顾的人将陷入绝望,即难以避免产生“照顾者带着依赖者解脱”的家庭悲剧。姬泰“依赖与照顾”主张制图简述如下:

|

图 1 姬泰“依赖与照顾”主张 |

亦即是享有尊严生活的幸福长照有赖:“全年无休之照顾者”的奉献。若未能建立合宜的照顾制度,则此照顾者的“衍生依赖”所需求之资源的支持未能获得回应时,那么,不管受照顾者或照顾者两者的生命即面临“崩溃、瓦解”。最后,什么是人性尊严、什么是生命的价值与意义、自由与人权,都只是空口白话,社会正义也只是“理想的语境”。

三、安宁缓和疗护对末期失能者及其照顾者之关怀安宁缓和疗护所照护的对象主要以末期病患为主;长期照护的对象主要以因疾病造成失能的病患为主。所照护的对象乍看之下似乎截然不同,但若进一步分析即可发现两者是相互含摄的。病患进到末期阶段,大家所熟悉是罹患一致命性疾病,可能在一年或半年内死亡。这样的病患或许不会在一次住院中即刻往生,但常因疾病的进展而失去自理能力,出院后即须接受长期照护的协助。长期照护所照顾的失能病患,常伴有一些进行性的慢性疾病,在罹病后逐渐步入末期,需要接受安宁缓和疗护。由此可见,安宁缓和疗护和长期照护两者的关系可说是极为密切。

本节将从两方面说明安宁缓和疗护对失能者及其照顾者的关怀,一为安宁缓和疗护的照护计划步骤;二为安宁缓和疗护对末期失能者及其照顾者的具体关怀。藉由前者,我们可以理解安宁缓和疗护对失能者照顾介入的时机与可提供的照顾面向;而后者则是进一步说明安宁缓和疗护对末期失能者及其照顾者关怀的具体内容。

1. 安宁缓和疗护的照护计划步骤由于安宁缓和医疗不是以治愈为照顾目标,因此世界卫生组织(the World Health Organization)将其定义为从诊断为末期及丧亲起,运用提供疼痛和症状缓解,灵性与心理支持,为面对致命疾病的病患及家属促进生命质素。[17]目前临床上末期医疗照顾的模式主要是运用团队合作的方式(Teamwork),运用同情与沟通的方式(compassion and communication),给予病人全人、全程照顾,协助病人及其家属面对、接受、准备病人的死亡,而使病人得以善终。英国国家末期照顾认证与六步骤计划(National end of life qualifications and Six Steps Programme)[18]中将末期照顾分为6个步骤:(1)生命末期到来时的讨论(Discussions as the end of life approaches);(2)评估,并进行照顾计划检讨(Assessment care planning and review);(3)照顾协调(Co-ordination of care);(4)提供高质量照顾服务(Delivery of high quality care);(5)临终前的照顾(Care in the last days of life);(6)死亡后的照顾(Care after death)。从这六个步骤不难理解,生命末期的照顾并非只是短暂一点,而是从生命末期发生到临终阶段,甚至是往生后的整个历程。这个历程并非各自独立,而是前后串联相连的,且在这历程中,除了生理层面的照顾外,社会照顾、灵性照顾服务、支持照顾者与家属、提供病人及家属所需的讯息等四个层面的照顾服务也持续进行着。生命末期来到的原因可能是得了一个致命性的疾病,或者是长期的慢性疾病逐渐发展至末期阶段,当然还有老化导致多重器官衰竭等。

在每个步骤中,与家属及病患充分的沟通与对谈都是必须的。通过沟通与对话,可以了解他们的现况与需求,给予正确的讯息与适当的服务,且不断地协调与修正照顾计划,提供包括生理、心理、灵性(精神、超越)、社会四个面向,以及五全的全人、全家、全程、全队、全小区的生命末期照顾。

2. 安宁缓和疗护对失能者及其照顾者之具体关怀由上,我们需要进一步讨论,当失能者在历经长期慢性的疾病的摧残,及疾病逐渐到末期后,安宁缓和疗护能提供病人及其照顾者或家属哪些具体的关怀。

(1)对失能者本身的关怀

目前,宗教已经介入安宁缓和医疗运作。在佛教看来最理想的模式是为以平等、关怀的心及历程的视角来看到病患过去、现在与未来的苦,苦因,苦灭的方法,以平等的心来看待每一疾病的阶段,并平等的考虑回应每一位病患的不同阶段的需求,依其需求量身打造适切的协助。关怀面向包括:

①协助病患在疾病各阶段,将身心所受苦降到最低,尤其在各种不适症状丛生的末期阶段。②在其身、心获得初步的安顿后,渐渐让个案及关系网络的相关人员尤其是亲属,试着思考死亡、痛苦,就其自身的生命哲学与佛法的生命观,思考长远生命历程的意义。③除身体受到妥适的照顾外,末期照顾核心理念的四个主要成分包括:一为接受死亡;二为要全人照顾,除了照顾身体以外,还必须以病人为中心,依据每个人不同而辅以心理、社会和灵性方面成长;三为从沟通做起,了解病人身心的痛苦与灵性的需求,藉由沟通告知病情,让病人接受死亡从而得到善终;四为需要团队合作,包括安宁缓和医疗之医师、护理师、心理师、社工师、宗教师(或灵性关怀师)与志工。④所罹患的疾病已无法治愈的情况对当事人而言是生命中极大的冲击与挑战,但也是生命成长的重要契机。一般人在忙碌的生活中平庸地活着,往往不会思考诸如我为何而活?我这一生的贡献是什么?在我的人生中什么是最重要的?我的下一步该怎么办?等等有关生命意义的问题。安宁缓和医疗团队则将个案生命末期阶段视为生命成长重要阶段,在个案到达生命末期时,依其心性成长阶段的不同,给予适当的引导与协助,对个案有大的帮助。此如同人类发展学所揭示,在儿童不同的成长发展阶段应给予适合的教育,安排合宜的学习,协助儿童正常成长与完成相应阶段的发展。

(2)对照顾者与家属的关怀

家人身患重病或家人因重病进入末期阶段,对于照顾者与亲近的家属而言可说是身心俱疲。家属不仅要负起照顾患者的责任,还要承担种种因治疗疾病而衍生的财力负担,处理种种杂务,是以家属除因照顾病人体力透支外,同时也变得非常忙碌合并有沉重经济压力。但最让家属感到沉重的,往往不是前述这些问题,而是对病人所受的病苦或者即将离去而感到的哀伤不舍之情。因为对家属而言,如果病人的病没有受太多的痛苦,或者病人的病一天天好起来,那么照顾压力、金钱压力或是忙碌都是可以承受的。是以,重症或临终阶段的家属,必须获得医疗团队相当大的关怀与协助,才能度过这一艰苦的阶段,并让病人获得更大的支持。亦如陈庆余所说:家属临终陪伴的角色有三:①照顾者,以恰当方式尽力,成为照顾团队一员;②协助者,了解并认同团队照顾的原则与方法,参与病人的死亡准备;③接受悲伤辅导者,通常家属的预期性悲伤情绪在病人往生前就开始,如果病人在临终过程中显得痛苦,或者家属不知如何因应,来不及在病人往生前尽心照顾或道别,甚至做了错误决策,家属的悲伤往往会持续更,除了承受失落的痛苦,还会因病人往生过程的不圆满而加深自责与遗憾。[19]

医疗团队如何对身兼照顾、协助、接受悲伤辅导者于一身的家属给予关怀与协助呢?对家属而言,丧亲心情必然沉痛,医疗团队除了给予医疗上的全力支持外,还要考虑如何从丧亲的家属的角度来看死亡在生命历程中的位置。台湾宗教佛教在临床上常见的做为是引导家属进行人生四道,①并带者家属协助病患做来生准备,以期病患得以善终,进而能生死两相安、生死两无憾。

①人生四道,即道谢、道爱、道歉、道别。

四、填补生命缺口之照顾公义本文中的陈奶奶,虽罹病十数年,但是自初次罹病即未获适当的照顾资源,不仅双手被约束在病床上,身上也已产生深可见骨的压疮,夹杂着汗臭与腐臭味。其生活环境未符合失能者的需求,而且合宜的照顾技巧的欠缺也让失能者与照顾者都受苦;另外经济陷入困境却未获相关机构照顾资源援助。这样健康的复杂性与照护多元化和环境设施需求,并非个人或家庭可以完成。因此,其一,王女士需要照顾技巧的指导,甚至专业照顾介入。其二,在经济上也有需要援助,不仅须要有人可以主动提供补助的讯息,而且还须要协助其完成补助手续。其三,应有照顾压力纾压的指导,也需要有助手让王女士有喘口气的机会。其四,陈奶奶外出时需要有交通方面的援助。

以上亦呼应了美国学者丹尼尔斯的主张。丹尼尔斯指出:“基本的健康照护制度之范围与设计,即健康照护系统的核心制度与社会实践,”[20]亦即是维持正常的物种功能(normal species functioning)所需要满足的健康需求,正是公义的健康照护必须支持的范围,相关机构应据此作为健康照护政策之施政依据。并应排除公平获得服务的财务性障碍(Financial Barriers to Equitable Access)以及获得服务的非财务性障碍(Nonfinancial Barriers to Access),这样可以改善陈奶奶和王女士的问题,改善其陷入绝望的处境。

上文描绘了失能者和照顾者的面貌,阐述了长期照顾中生命的缺口,提出需要多元化的资源介入服务。为了这些弱势的个体,台湾地区各县市广布照管中心及辅具资源中心,提供各种身障及低收入相关补助,并于2017年起实施长照政策2.0。由此,潜藏于巷弄之间的陈奶奶及王女士可以透过小区的力量获得喘息服务①,还可以获得协助申请照顾费用补助。案例中的陈奶奶后经两个月的专业照顾,尾骶股压疮愈合,鼻胃管和导尿管也成功移除,母女两人脸上绽露出了笑容。②当陈奶奶生命走进尾声时,也透过不急救的声明及适当的安宁缓和照护在祥和无痛苦中往生。

①喘息服务。

②失能者与照顾者都是弱势,在罗尔斯而言是以差异原关照。

总结本文,所谓照护公义即为失能者与照顾者的需求在计划性、普世性与正当性的照顾制度中获得满足。失能者与照顾者的需求包括:①相关机构首先应该实施长期照护制度,以免除经济性障碍。②应由相关机构会同民间专业人员及机构和失能老人及家属代表,共同研议由老化及失能产生身体、心理、社会之食、衣、住、行、育、乐上需求,以满足失能老人及照顾者的实质性需求。③相关机构应建置多元化失能老人的照顾资源,以可近性和便利性来免除照顾服务的财务性和非财务性障碍,提升资源分配的公平性。④应该加强评估失能者的能力,依据个别的能力安排自力支持及身心机能活化的活动,注重失能者仍然存在的能力并落实于生活中。以促进身体的功能,进而降低失能的等级及延缓失能,提升存在的意义与价值。⑤受照顾者与照顾者之间为依存关系,在扩大自主能力时,增进相互的支持性与价值。

五、结 论不管是“依赖者”或是衍生依赖的“照顾者”,他们都是弱势族群,其需求自有其脆弱的难言之处,故其失能至临终的需求各有不同,常不是政策、理论或学者所能触及,但是,良好理论与政策的制定奠基在需求之中。因此,在照顾问题上不能一味地苛责和推脱,而是应该基于生命哲学的考量,将关系网络纳入其中,如此实质关怀失能者与照顾者的生命内涵,才能实际彰显生命的自由、平等与尊严。

| [1] | WHO. Ethical Choices in Long-Term Care: What Does Justice Require?. URL=http://www.who.int/mediacentre/news/notes/ethical_choic es.pdf. p.35-36, 56, 2002.[2017–05–23]. |

| [2] | Rawls, John. Justice as Fairness: A Restatement, Cambridge. Mass.: Belknap Press of Harvard University press, 2001: 58–59. |

| [3] | 萧玉霜. 以差异原则分析长期照护之健康照护需求与实践. 应伦评论, 2016(61): 102-105. |

| [4] | Rawls, John. Justice as Fairness: A Restatement, Cambridge. Mass.: Belknap Press of Harvard University press, 2001: 58–59. |

| [5] | World Health Organization.The Uses of Epidemiology in the Study of the Elderly.Report of a WHO Scientific Group on the Epidemiology of Aging. Technical Report Series Geneva: World Health Organization,1984, 706: 1–84. |

| [6] | Espinoza S, Walston J D. Frailty in Older Adults: Insights and Interventions. Cleve Clin J Med, 72, 2005, 72: 1105-12. DOI: 10.3949/ccjm.72.12.1105. |

| [7] | Hung. Effect of 12-week Tai Chi Chuan Exercise on Peripheral Nerve Modulation in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Journal of Rehabilitation Medicine, 2009, 41(11): 924-929. DOI: 10.2340/16501977-0445. |

| [8] | Yeh. The Effects of Aerobic Exercise on Neuro-related Hormones in Community Dwelling Women. Journal of Medical and Bioengineering, 2012, 1(1): 30-32. DOI: 10.12720/jomb. |

| [9] | 王颜和译. 国际机能、失能和健康分类. 卫生署委托国际健康功能与身心障碍分类系统–儿童与青少年版推动计划, 99M4073: 288.http://www.pmr.org.tw/icf/download/ICF.pdf.[2017-05-23]. |

| [10] | 联合国. 老龄问题维也纳国际行动计划. 联合国老龄化议题, 1982. http://www.un.org/chinese/esa/ageing/vienna.htm. [2017–05–23]. |

| [11] | 联合国. 联合国老人纲领, 1991. http://www.un.org/chinese/esa/ageing/principle.htm.[2017–05–23]. |

| [12] | WHO. Active Ageing a Policy Framework, 2002.http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf.[2017–05–23]. |

| [13] | 魏忻. 不堪长期压力而伤害照顾者类似事件5年来40例. 联合报. https://udn.com/news/story/10021/1817973.[2016–07–09]. |

| [14] | 13万人照顾爸妈离职亲力亲为迷思酿悲剧. 今周刊, 1058. http://www.businesstoday.com.tw/article-content-80392-162953.[2017–05–23]. |

| [15] | Martha C. Nussbaum. Introduction to the Symposium on Eva Kittay’s Love’s Labor: Essays on Women, Equality and Dependency. Hypatia, 2002, 17(3): 194-199. DOI: 10.1111/j.1527-2001.2002.tb00947.x. |

| [16] | E. F. Kittay. Love’s labor: Essays on Women, Equality, and Dependency. New York and London: Routledge, 1998: 29. |

| [17] | George P. Smith. Palliative Care and End- of- Life Decisions. Palgrave Macmillan: Martin’s Press, 2013: 23. |

| [18] | National end of life qualifications and Six Steps Programme. http://www.skillsforcare.org.uk/Document-library/Skills/End-of-life-care/NationalendoflifequalificationsandSixStepsprogramme.pdf.[2017–10–30]. |

| [19] | 陈庆余. 本土化灵性照顾特色. 安宁照顾会讯, 2015, 88: 20-21. |

| [20] | Norman Daniels. Is health care special?. Just Health Care, 1985, : 2. |

2. Taoyuan General Hospital, Ministry of Health and Welfare;

3. Hsuan Chuang University;

4. The Center of Research of Chinese Philosophy, National Central University;

5. Foundation for Research of Oriental Humanities

2017, Vol. 7

2017, Vol. 7