认识论本来是哲学家讨论的问题。认知科学是希望形成关于人类认知自然和社会本质的一门统一的学问。自20世纪以来,认知问题在许多科技领域受到重视,钱学森致力于认知科学和系统学的推广,一直在探索这个问题的答案[1-3]。钱学森称为的思维科学,被很多人称为认知科学[4-6]。他提出发展系统学作为人类思维指导的观点,支持系统学必须突破哲学上的系统论,全面融入自然科学和社会科学。笔者基于钱学森的论述,结合地球系统研究得到了一些关于认知科学和系统学应用的体会[7-10],尝试针对固定对象的系统认知展开思考和探讨。

一、认知的不同类型地球是宇宙创造的一个最具优良生态的行星,而人类是地球创造的具有高级认知系统的奇葩物种。人类具有求知的欲望和审美的追求,形成了以科学为核心的自然认知系统,和以文化为核心的社会认知系统。现代人在理智与情感、主观与客观统一的基础上,追求真理、追求发展,不断完善自身的认知系统,通过智慧认知世界上的各种事物,从而丰富了人类的物质生活和精神家园。

认知的概念具有模糊性。当认知作为动词使用时,指人类通过身体感知和大脑思维产生对世界的正确意识的行为。而当认知作为名词使用时,它的含义是人类与世界产生的一种精神和物质的交流和互动作用[4, 6,11-12]。例如在认知过程中,精神能量运动的同时消耗具有物质能量的脑细胞。人类的认知形成身体与认知对象之间相互作用组成的认知系统;人类连接主观世界和客观世界的桥梁就是人的认知系统。认知系统把感知的客观世界通过符号抽象为人类的语言,或者通过简约编码为图像和音律,保存在大脑的记忆细胞中。对于不同的认知对象,人类认知系统的结构是不同的。

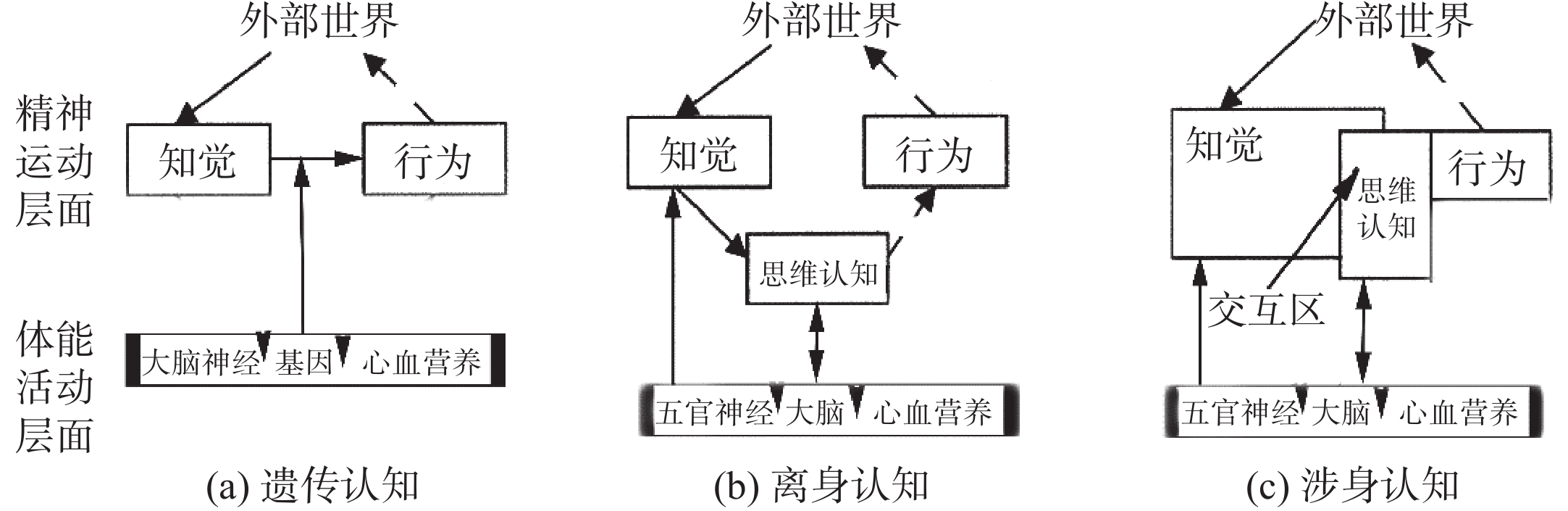

一个人的精神活动,会随着不同时期的认知模式发生变化。刚出生的婴儿接触到母亲的乳房就会去吸吮,这是遗传基因产生的生理感知,属于哲学家定义的具身认知体验[6],这种类型的认知模式可称为遗传认知(见图1a)。老师在课堂上详细讲述秦朝的历史时,学生的大脑里会产生有关秦朝及其属性的记忆,哲学家称这种认知模式为离身认知(见图1b)。但是,当学生参观了秦始皇陵兵马俑,他们对秦朝的历史会产生更加深刻的认知,这种认知属于涉身认知(见图1c)。经典的自然科学研究强调理性和客观,把人作为认知主体,不准主体带着个人情感和功利进入认知活动,这种研究方式偏向于离身认知。艺术创作是人类理解和认知世界的另外一种形式,要用形象表达人对世界的感知和主观认识,所以艺术家认知世界的方式多属于涉身认知。在涉身认知过程中,对实体对象的感知和思维是融合贯通的,把形象思维和抽象思维有机地结合非常重要。涉身认知对科学认知也非常重要,物理和化学实验是中学生学习涉身认知的重要的环节。

|

图 1 三种不同类型的认知系统结构示意图 |

这个世界无奇不有,事物千变万化,因此认知系统面对的问题和事物也变化万千。许多认知行为的起点来源于问题,例如,地球外有没有宜居星球?如何使人类社会的发展得以持续?等等。对于一个已经出现的问题,一般性的认知过程包括观测感知、记忆联想、分析推理、综合判断,最后产生概念和解答方案;现今AI的大模型就可以对这种类型的认知给出很多的解答。另外一类认知的起点来源于一个固定的研究对象,例如,宇宙、地球、生态、大脑等等。这类认知与科学的分科相对应,可称为有固定研究对象的专业认知。一个固定的研究对象就是一个多元组分相互作用构成的系统,它们的认知方法必须遵循系统学的认知模式。在自然科学中,几乎每门学科都有固定的研究对象(数学与逻辑学除外),因此大多数学科的研究都属于专业认知。遵循系统学的专业认知模式的认知行为可以称为系统认知,这是本文讨论的主要对象。

人类认知世界获得的所有感观、理念、概念、模式、假说和理论等等,都可称为知识,它们的汇集是全人类可以共有和共享的知识宝库。但是,科学认知的目标与一般经验认知不同,科学认知的目标主要表现为追求理性、客观、精准、系统的知识,为人类智力的升华提供潜能和动力[13-16],需要有专门的认知方法来指导。于是,在认知科学中系统认知的科学研究模式应运而生。

人类要认知的对象常用“天(宇宙)、地(地球)、生(生命)”来概括。“天、地、生”都是最重要的物质运动体系(系统组成的超级系统),结构复杂、功能齐全、长期演化、有高级的组织机制,人类对它们进行认知是非常困难的事。它们都有不同的生成和演化法则和机制,隐藏在时空尺度变化巨大的各种相互作用的联系中,对人类的认知造成困难。不过,它们的生成和生存相互连接,都是由复杂的系统构成,都可以应用系统认知的研究范式。

二、不同认知类型的比较在20世纪,从电磁学演化出来的通讯技术得以快速发展,进而激发感知和观测技术进入了蓬勃发展的阶段。计算机和网络的发明为感知和观测技术的迅猛发展提供了巨量数据,给认知科学的崛起提供了实现的场景。于是,自然科学与社会科学的发展相互交融,催生了认知科学,这三者相互组合,共同构成人类社会现代文明延续和可持续发展推进的核心动力。

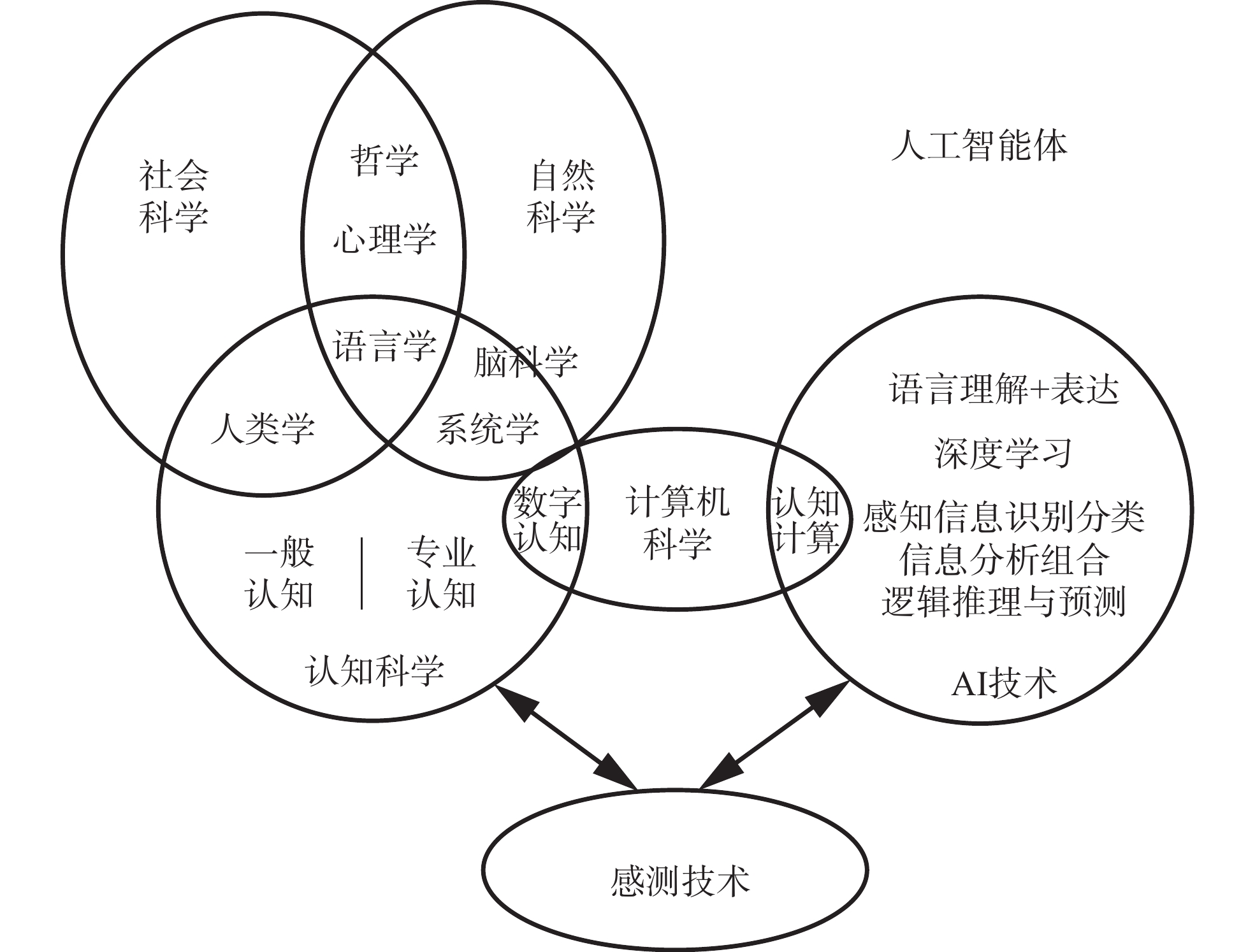

认知科学研究人的身体如何通过感知和理性思维形成对世界的客观认识。它是在自然科学与社会科学交融的基础上提出和产生的(见图2)。

|

图 2 认知科学与其他科学的交叉(左)及其与AI技术组成的比较(右) |

在20世纪早期,数理化三门科学已经建立了系统的理论体系。1948年电子计算机的发明,证明人脑在计算时的思维完全可以通过计算机来仿真,其计算能力远远超过人脑。此后,博弈学、模式识别和数据分析等学科蓬勃发展,网络科学和神经科学的兴起,使人工智能研究实现了突破,出现了AI智能体[17-19]。

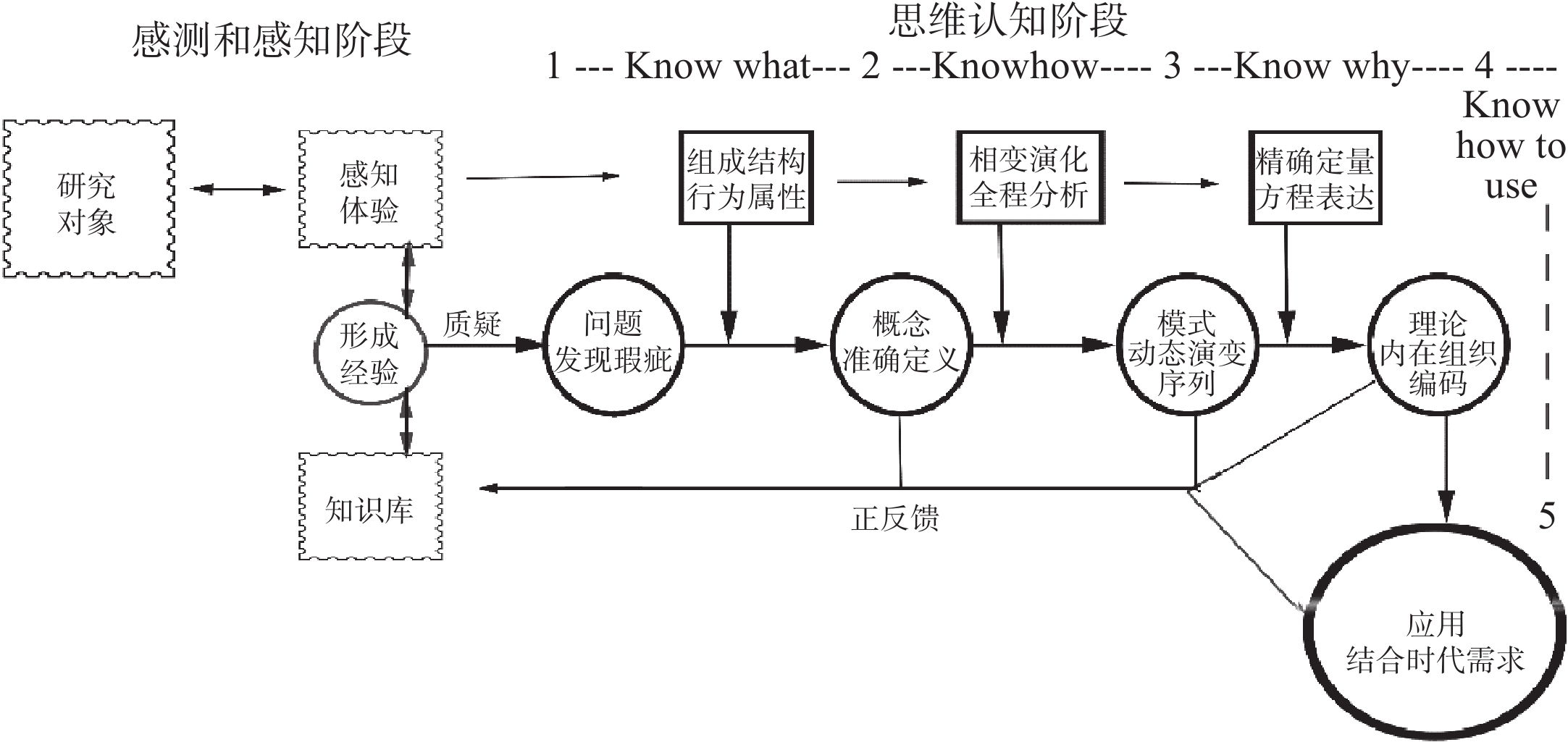

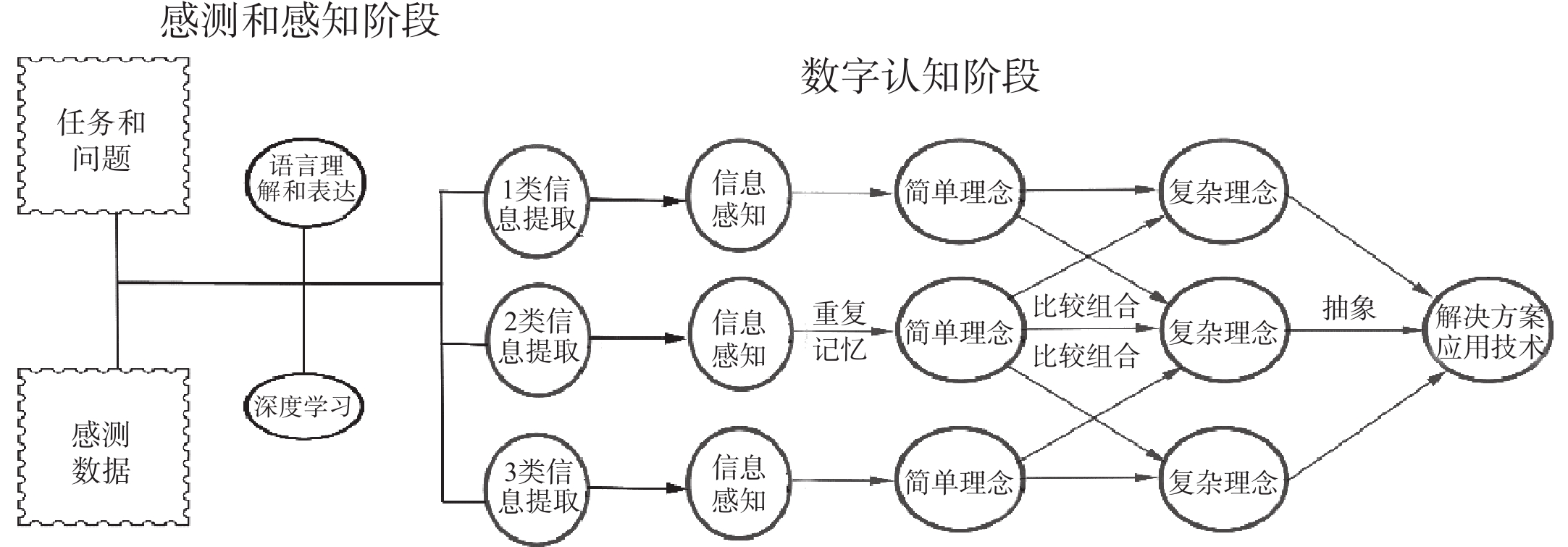

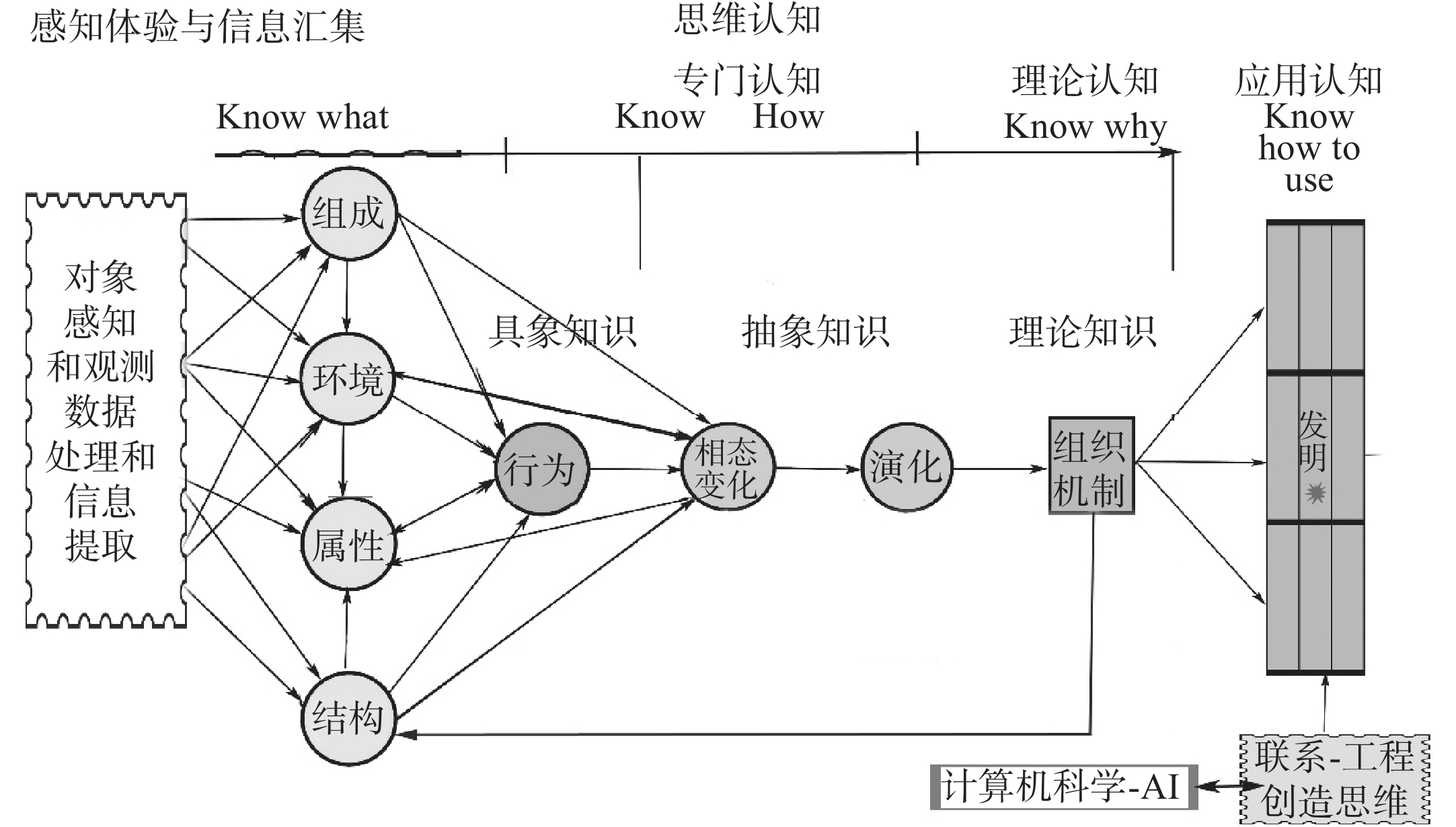

然而,科学认知与AI认知的内容不可能完全相同。专业的科学认知要取得认知对象完整的知识体系,包括对事物的“何物”(what)、“如何”(how)、“为何”(why)和“如何用”(how to use)四方面的内容。它们同时对应了四个方面的认知问题:(1)事物的概念如何准确定义?(2)如何认知事物的来历和发展的模式?(3)事物演化的组织机制和内在动力是什么?(4)认知成果如何融入人类社会的可持续发展?AI认知必须通过学习形成模仿人类感知和思维的认知模式,首先要解决与人类沟通的语言理解与表达问题,以及信息分类识别问题,而这些问题在专业人员认知中不是问题。因此,从组成结构上看,人的科学认知与AI认知的基本框架是不同的(见图3和图4)。

|

图 3 人的科学认知结构图 |

|

图 4 AI认知结构示意图 |

由此可见,虽然人的认知与AI认知都分为感知和思维两个阶段,但是,AI认知是建立在语言理解和行为学习基础上的一套数字认知系统,数字认知与人的思维认知有本质差别。

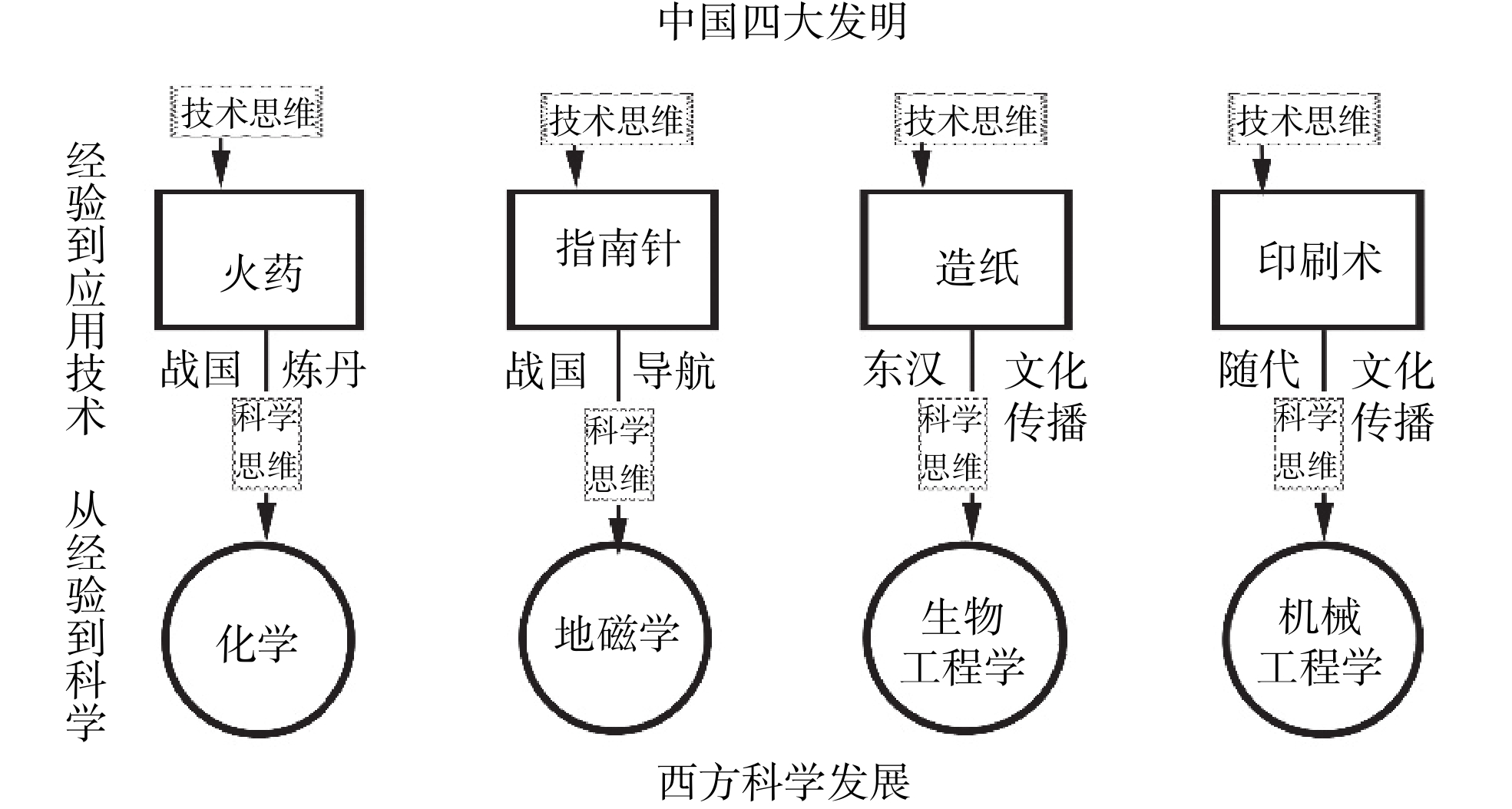

中国人传统的认知方式与专业认知也有很大的区别。中国人在两千多年前就对天地人进行了研究,出现了陶瓷、丝绸和四大发明(火药、指南针、造纸和印刷术)。但是,在孔子“学以致用”理念的指导下,这四大发明并没有推进相关科学理论的发现(见图5)。传统技术发明的认知模式(见图6),包括学习、感知、联想、设计制造等环节。

|

图 5 中国四大发明与西方科学发展关联图 |

|

图 6 传统技术发明的认知模式示意图 |

马克思说古代中国发展了“早熟的科技”,与技术革新的认知方式很相似。古代希腊人具有“学以致知”的理念,后来西方人按照这个理念,结合中国的四大发明创立了化学、地磁学、生物工程学和机械工程学。现今科学认知与技术认知一脉贯通,中国的创新意识空前高涨,成为全球制造业最为发达的国家。

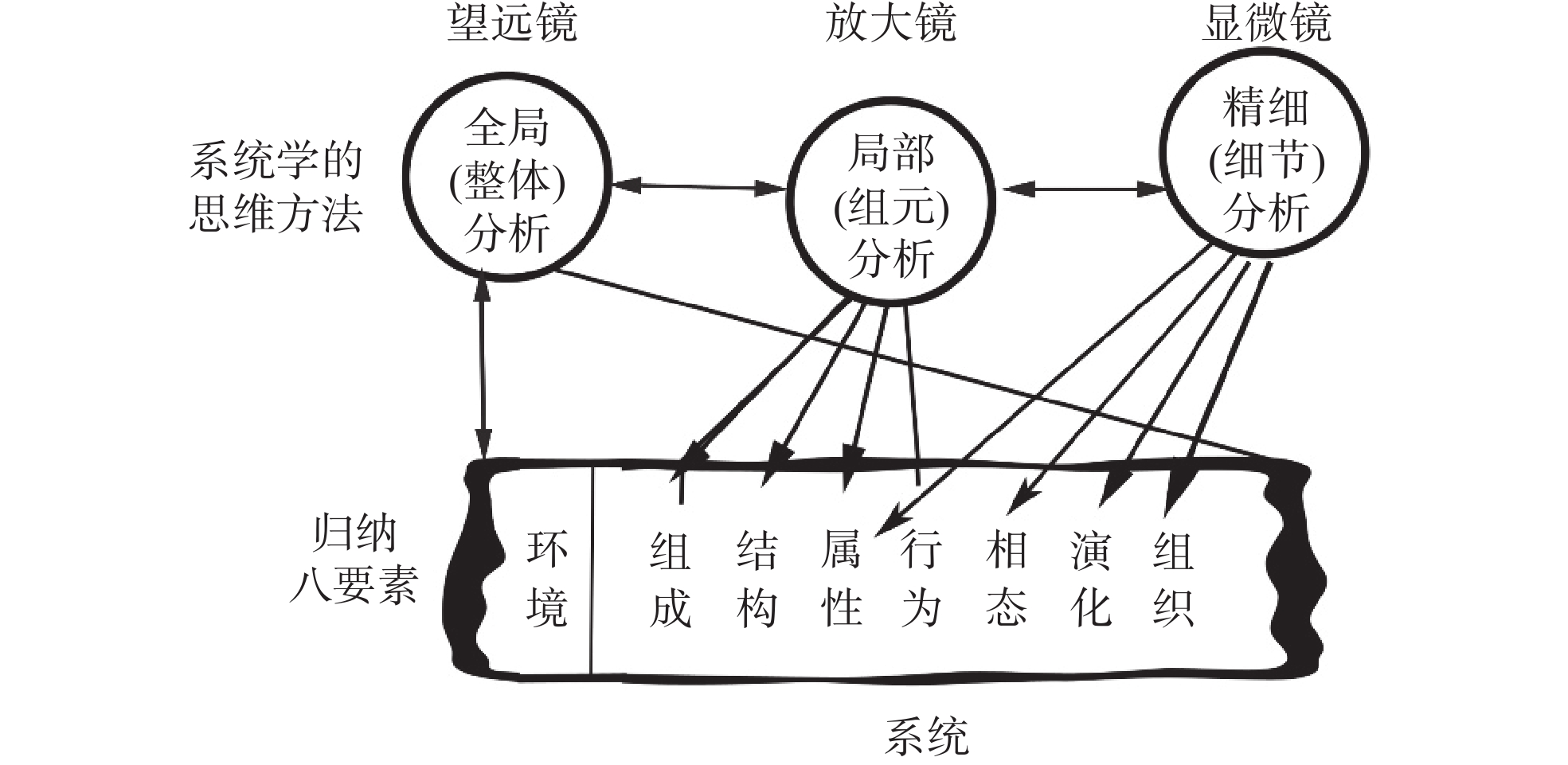

三、系统学认知在哲学界和科学界讨论系统论,已经有几百年的历史。钱学森提出系统学的认知思维方法,开辟了一个新的认知科学领域[2-3]。系统学定义系统是由不同质组元相互作用形成的整体组织,对应各态遍历的宇宙中所有能量相对独立的奇点[20-23]。由系统作为组元相互作用形成的超级系统称为体系(SoS)。系统学的思维包括整体分析、组元分析和事件细节分析三大部分,对应成为观测事物的望远镜、放大镜和显微镜(见图7)。系统学的思维方法在整体与局部、相互作用和组织机制等方面,比哲学上的系统论有更多的考虑。

|

图 7 系统学思维内容示意图 |

在取得感知体验后,科学研究首先要对现有的理论进行质疑,科学问题的提出和严格定义是系统认知的第一个环节(见图3)。根据科学的新发现和新公布的数据,思考现有理论中是否存在不够理性(如假设条件过多)、不够客观(如与新数据符合不好)、不够精准和不够系统的地方,然后判断问题之所在。系统认知的第二个环节是根据对研究对象的组成、结构、属性和行为的观测,形成新的更加深入的概念,解决know what的有关问题。系统认知的第三个环节是观测系统的行为、秩序和相态变化,了解系统生成和演化模式,解决know how的有关问题,对系统形成演化有全程的理解。通过逻辑推演和模拟实验,有可能得到多个可拟合数据的演化模式,要不断对相互作用的内在关联模式进行优化,求得最优的模型。系统认知的第四个环节是思考研究对象的组织机制和动力来源,解决know why的有关问题,形成科学的理论。20世纪以前由于观测和实验手段有限,取得的数据可能不充分,在建立理论时常常必须进行简化,消除一些次要元素的影响,才能通过逻辑推理取得表达因果关系的方程式,因此产生研究科学理论的普适性和鲁棒性评价的问题。系统认知的第五个环节是在理论得到初步验证之后,了解理论的可能应用领域,针对应用目标构思具体化和定量化的应用原理。近年来,遥测遥感和显微观测等观测技术取得的突破性进展,为系统认知导向科学理论创新开辟了一条宽阔的道路。

系统学研究的对象为宏观世界中尺度有限的存在,特别关注系统与环境、系统整体与组元、以及系统组元与组元之间这三个层次的相互作用。世界万物都在相互作用,但是作用的尺度和类型大不相同。相互作用是多种能量的相遇、转换和做功,系统的行为就表现为各种事件的发生、发展和交替。例如,传统农耕系统属于太阳能与人的能量的相互作用(见图8),同时利用了太阳能的光合作用机制和人的耕种劳作,并将二者的能量转换为新物质:饱含生物能量的粮食。通过对光合作用这样的组织机制了解系统演化的动力和规律,是系统学研究中的重中之重。

|

图 8 传统农耕系统的能量转换示意图 |

鉴于自然系统的复杂性、非线性,系统学研究所有系统的普适认知规律和大概率发生的特殊规律。在系统认知模式中,它首先观测对象的组成、结构、属性和环境,然后在观测系统组元相互作用行为的基础上,研究系统的相态变化和演化,最后研究系统整体的组织或者自组织机制。普适的系统认知模式由组成、结构、属性、环境、行为、相态、演化和组织机制等八个环节链接而成。它们又分为三个层次:组成、结构、属性和环境研究属于概念研究层次,集中研究认知什么(know What);行为、相态和演化层次属于模式研究层次,集中研究认知如何演化(know How);而组织机制层次研究认知为什么会这样(know Why)。第一个层次要结合具象和抽象思维,第二个层次要融合所有信息以完善模型,取得抽象出来的知识。第三个层次包括理论验证,以取得理论知识为系统认知目标。通常,系统的行为和相态变化反映了系统演化过程中上述三种相互作用的改变。系统组织具有反馈的功能,在演化过程中对系统的结构会进行调整,并可能改变系统的属性(见图9)。系统认知还必须考虑系统整体与外部环境的相互作用,环境可能与系统产生能量与物质交换,影响系统的行为属性和相态的稳定性。

|

图 9 系统认知的八大环节和链接序列图解 |

以固体地球系统为例,它的组成包括矿物学、岩石学、地层学研究;其结构主要包括地球化学、地质构造学和大地构造学研究[7-9,22-25];其属性有地球物理学和岩石物理研究,其行为有动力地质学、地震学和火山学研究。其相态和演化有地史学、古生物学、地质测年学和古地磁学研究,其组织有地球动力学研究[6]。可见,地球系统学的认知是地球科学所有分科的大融合。

21世纪已经过去1/4的时间,可以看到,人工智能技术的突破将促进人类社会从信息社会到智能社会的转变[17-19]。20年来,AlphaGo用蒙特卡洛树搜索算法和机器的大算力,打败了韩国的世界象棋冠军。ChatGPT利用大语言模型预训练,使机器生成了可以与人类直接交流的语言感知体系,实现了人与数字世界的直接沟通。在未来10年内,认知科学与AI认知的交互贯通,必将改变地球表面系统和整个人类社会。李德毅指出:“最近100年来,人类发明了各式各样的传感器和智能的机器,解放人的智力,形成智能优势,人类进入到第三次认知革命。物质、能量、结构和时间是人类认知的四个核心要素,也是机器认知的四个核心要素。[17-19]”

系统演化通常有一个从涌现到组织结构复杂化的过程,组织结构的复杂化要求系统做功并消耗能量,可能会使系统“物壮则老”。地球的自组织要求尽量保持系统积蓄的能量,并不追求组织结构极端的复杂化[9,21-25]。现在的问题是,社会发展到一个让人和机器共同发挥智能的AI时代,复杂化是否走向了极端呢?人类要不要对它们提前划定边界?这些问题正在考验人类的智慧。

四、小 结不同于随想,科学认知遵循理性、客观、精准和系统的原则,科学认知的目标就是要为人类可以共享的知识库提供最为理性、客观、精准和系统的知识。宇宙万物的生成和演化机制隐藏在时空尺度变化巨大的各种相互作用中,为人类的认知造成困难。系统学研究所有系统普适的认知规律,它的认知模式由组成、结构、属性、环境、行为、相态、演化和组织机制等八个环节链接而成。进入21世纪,社会发展到一个让人和机器共同发挥智能的AI时代,如果能够把系统认知的知识的获取、表达、集成、利用等环节整合到机器学习的过程中,AI技术的发展就可能再上一个台阶。

| [1] |

钱学森. 钱学森讲谈录. 北京: 九州出版社出版, 2009: 1−240.

|

| [2] |

姜璐. 钱学森论系统科学(讲话篇). 北京: 科学出版社, 2011: 1−155.

|

| [3] |

卢明森. 钱学森思维科学思想. 北京: 科学出版社. 2012: 1−17.

|

| [4] |

梯利与伍德. 西方哲学史. 北京: 商务出版社, 2004: 514−598.

|

| [5] |

蔡曙山. 认知科学导论. 北京: 人民出版社, 2021: 343−480.

|

| [6] |

梅洛-庞蒂. 行为的结构. 杨大春等译. 北京: 商务印书馆, 2005: 1−37

|

| [7] |

杨文采. 地球动力学. 北京: 地质出版社, 2025: 1−69.

|

| [8] |

杨文采. 浅地幔系统的动力学作用.

地质论评, 2020, 66(3): 521-532.

|

| [9] |

杨文采. 谈固体地球动力学系统的自组织.

地质论评, 2021, 67(3): 521-529.

|

| [10] |

杨文采. 纯基础研究中科学思维的探讨.

科技导报, 2024, 42(10): 18-23.

|

| [11] |

罗素. 西方哲学史. 上海: 商务出版社, 1988: 76−121.

|

| [12] |

吴国盛. 科学的历程. 北京: 北京大学出版社, 2002: 317−481.

|

| [13] |

江晓原, 钮卫星. 人之上升科学读本. 上海: 上海教育出版社, 2005: 61−118.

|

| [14] |

杨文采. 关于科学精神的体验.

科学与社会, 2014, 4(1): 132-138.

|

| [15] |

杨文采. 关于自然哲学的七个问题.

科学与社会, 2014, 4(1): 138-141.

|

| [16] |

杨文采. 科技原始创新生态亟需改善——谈原始创新的起点问题.

科技导报, 2021, 39(3): 102-104.

|

| [17] |

李德毅. 人工智能导论. 北京: 中国科学技术出版社, 2018.

|

| [18] |

李德毅. 机器如何像人一样认知: 机器的生命观.

中国计算机学会通讯, 2022, 18(10): 11-14.

|

| [19] |

李德毅. 人工智能看哲学.

科学与社会, 2023, 13(2): 123-135.

|

| [20] |

哈肯著. 协同学—大自然构成的奥秘. 凌复华, 译. 上海: 上海译文出版社, 2005.

|

| [21] |

莫兰. 方法: 天然之天性. 吴弘缈、冯学俊, 译. 北京: 北京大学出版社. 2002.

|

| [22] |

杨文采. 复杂性与各态遍历假说.

科技导报, 2008, 26(3): 3-4.

|

| [23] |

Nicolis N and Progogine E. Self-Organization in Nonequilibrium System. New York: Wiley & Sons, 1977: 1−126.

|

| [24] |

杨文采. 大陆科学钻探与中国大陆科学钻探工程.

科学, 2002, 54(2): 22-25.

|

| [25] |

杨文采. 东亚地壳上地幔三维属性成像图册. 北京: 地质出版社. 2023: 8−28.

|

2025, Vol. 15

2025, Vol. 15