2. 中国科学院自然科学史研究所

电动汽车并不诞生于21世纪,甚至也不诞生于20世纪,而是诞生于19世纪中叶的1842年。不了解这段历史的人可能会惊讶于当代的电动汽车风潮竟是150年前故事的复兴![1]1内燃机汽车为何成为主流?当时的电动汽车在与内燃机汽车的竞争中为何落败?电动汽车为何在近百年的时间里销声匿迹?内燃机汽车又是如何成为交通出行主流的?本文带着这些问题逐一探究。

既有的研究通常将19世纪60年代到20世纪30年代之间,汽车取代马车并逐步大规模生产与应用的过程,理解为一种技术替代过程,即假设新技术替代旧技术会沿着逻辑替换曲线进行。“汽车行业最初是通过取代马来发展的”。[2] “在美国,第一辆无马车取代了马车,汽车作为商用车具有许多优点,本地运输半径得到增长”。[3]这些论断潜含的假设是认为新旧技术在一开始就相互竞争。然而,细究历史会发现,第一辆汽车并不是以工具运输为目的,而是用于赛车比赛这样满足人们娱乐与激情需求的小众市场。在这些小众市场中,汽车没有与马车竞争。这就意味着在事后分析中使用逻辑替换曲线很大程度上扭曲了历史的真相,并且逻辑替换曲线过于简单化。马车与汽车两条曲线,暗示人们马车的数量因汽车的增长而减少。事实上城市中的马车首先是被有轨电车所取代,随后才被汽车取代。这种事后汇总做法的危险在于,将历史真相中的有轨电车和自行车、电动汽车、蒸汽机汽车这些“中间”技术忽略,进而无法对当下新的转型提供现实而多层次的借鉴。除此之外,上述论断过于简单化的缺点还在于仅着眼于技术和市场的维度,忽略了转型时所涉及到的政策法规、用户偏好、基础设施、文化象征等方面,而这些在转型过程中尤为重要。

与过于简单的技术替代论相类似的还有进化经济学中关于技术竞争的论断。路径依赖被认为在两种新技术竞争时发挥重要作用,其中一项技术偶然获得领先地位后,由于规模经济、使用学习与信息增长与技术的相互联系可能会带来回报的增长,因此这一技术会从收益的增长中受益并成为主导范式。[4]这一论断的支持者举例认为,20世纪初内燃机汽车对蒸汽机汽车和电动汽车的胜利是偶然的过程。如果不是内燃机汽车首先发展到优于蒸汽机汽车或电动汽车的地步,那么今天我们驾驶的可能是蒸汽机汽车或电动汽车。[5]这是对技术发展历史经验的另一种简化,与线性技术发展论将替代看成是必然结果不同的是,这种简化将新技术之间的竞争与淘汰完全看成偶然,忽视了更广泛的社会技术背景。对于内燃机汽车的成功来说,人们对于其勇敢、精英、冒险精神的文化价值的认同,以及更易获得的汽油燃料基础设施与维护网络是其成功的重要条件。而且,上述简单化的论断都忽略了重要的事实,即不同的技术路径并没有一开始就相互竞争,而是在不同的利基市场中各逞其场。

路径依赖理论解释技术系统的锁定性和稳定性特征的确多有帮助。工程师和设计师由于认知上的锁定会产生其既定技术路径范围之外的盲点,企业也会由于对机器、技能和知识进行了沉没投资而很难进行突破性的转向。系统之所以稳定,是因为它们已经融入社会结构。人们适应他们的生活方式、制定有利于现有系统的制度安排和正式法规,并且建成了基础设施。进化经济学的路径依赖文献可以帮助我们理解锁定。然而,我们如何才能理解“解锁”的过程呢?也即如何从一个技术系统转变到另一个技术系统的过程。

理解技术转型与技术转型的发生首先需要一个框架。从技术社会学与演化经济学、制度学派的交叉领域中我们或许能够找到文献基础与讨论框架,帮助我们理解技术转型何以可能。

二、社会技术系统的动态框架技术社会学与演化经济学的交叉领域为了回答“技术转型何以可能?”这一关键问题,从过去仅仅分析人工制品的范围拓展到对技术转型系统的分析,例如部门创新系统、技术系统理论和大型技术系统。部门创新系统(sectoral systems of innovation)关注活跃于开发和制造部门产品以及利用或创造部门技术的公司系统。不同的公司系统通过技术物开发中的互动与合作过程以及市场中的竞争与选择过程相互关联。[6]然而部门创新系统注重知识的发展,对于技术的传播、使用、影响和社会变革则缺少解释,技术的用户往往被简化为“选择环境”,与此同时,部门创新系统也忽略了除公司之外的组织类型。与部门创新系统相比技术系统理论(technological systems)强调不仅要了解技术的创造,而且要了解其传播和利用的重要性,行为者通过在特定制度基础结构与技术领域中交互而生成、传播和利用技术,但是技术系统理论似乎只限于观察社会系统,并没有概念化技术转型中的物质层面。[7]与此相比,更注重技术转型物质层面的大型技术系统,即涉及基础架构的特定类型的技术,比如电力网络、铁路网络、电话系统、互联网等等。汤玛斯·休斯(Thomas Hughes)提出了技术创新中的“无缝网”隐喻,即大型技术系统既包括物理制品也包括组织、自然资源、科学元素、法律文物、大学教学计划,“系统建构者”在经济学、政治、技术、应用科学研究和社会改革等领域之间穿梭,将其编织成一个运转良好的无缝的网络整体,创新技术与用户环境是在同一过程中构建的。[8]51

雷内·坎普(René Kemp)、雪莉·斯特鲁姆(Shirley Strum)、布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)、弗兰克·吉尔斯(Frank Geels)等人在休斯“无缝网”隐喻的基础上逐渐构建起社会技术系统理论的动态框架,社会技术系统理论寻求在部门创新系统、技术系统理论与大型技术系统的基础上做出新的理论贡献,力求兼顾技术创新用户端传播与利用的重要性,更试图建立人与非人之间平等的对称性,将技术创新中的物质层面置于讨论的核心位置。社会技术系统理论三个核心概念的本体论来自于技术社会学:社会技术系统,履行社会职能所需的有形要素;社会群体,维护与再现要素以及社会技术系统之间的联系;规则,也即指导和定位行动者与社会群体活动的范式。[9]1023从无缝网隐喻开始,社会群体、规则以及社会技术系统就进入到对技术创新过程的探讨之中。社会技术系统并不会自行其是,而是通过人类行动者、组织、社会群体的参与而进行活动。社会技术系统与技术物、物质条件一道为行动设置了场景,它们阻碍或者促使行动的发生,另一方面,行动者是在规则的情景中活动,其知觉与交互受到规则的引导。反之,行动者承载并且进行着规则的再生产,规则不仅仅嵌入于行动者的脑海,也嵌入在技术物之中,或者说规则设置了技术物运行的脚本,规则解释的灵活性受限于技术物质的可能性。[10]

社会技术系统的另一个贡献在于关注技术转型的动态发展,也即前文中所讨论的解锁问题,社会功能层面的过渡包含了从一种社会技术系统到另一种社会技术系统的转变。探索“解锁”的过程需要一个动态的框架,社会技术系统理论在社会技术系统、规则、社会群体的互动关系基础上归纳出了多层次视角(Multi Level Perspective)动态框架,这一框架包含三个核心概念:社会技术地景为转型提供了宏观层面外生的社会经济现象和趋势;[11]社会技术主导范式锁定了一个稳定而强大的系统,并且强烈地影响着其他的社会技术系统与其共生;利基在社会技术主导范式的压力下受到小众市场的保护、提供破坏性创新、打破原有系统并尝试形成新的主导范式,转型的过程就是打破社会技术主导范式并形成窗口。[9]1046由此形成了本文讨论框架中的四个阶段:主导范式的危机、技术路径的扩大、主导适应与利基替代、技术路径的缩减。主导范式的危机与社会技术地景转变而带来的压力紧密相关,空气污染、城市化郊区化、能源危机等等宏观社会经济的变化将会化为压力,导致社会技术系统中的主导范式产生危机,进而开启机会之窗为技术创新提供可能。随着技术创新利基的诞生,原本锁定在主导范式当中的技术路径将会扩大,但扩大后的技术路径之间并不一定立即发生竞争,而将在利基市场中各自发展。随后的过渡将分为两类:主导适应与利基替代,主导适应指锁定在主导范式中的制度、市场、技术沿着既定的过渡路径微调与吸收,主导系统中的支持联盟(社会群体)基于自身的持续与生存将会支持这种微调,并吸收诸多从属系统以应对危机;[12]399利基替代则彻底不同,这是一个解锁的过程,主导范式中的资源、知识、行动者被释放出来建立新的制度、技术和市场,并且利基创新需要在这些多维度上触发转型过程。[13]利基系统在主导适应过程中被聚拢与吸收;而在利基替代中则处于威胁地位,试图取得新的支配与统治。[14]随着新的主导范式的形成(适应或替代),扩大的技术路径将会重新缩减,资源、技术、政策、社会群体等将会与新主导范式重新对齐,继而无法对齐新主导范式的技术路径将会被缩减。

在本文的研究视野下我们将会看到内燃机汽车如何在一个复杂动态转型中取代马车成为城市交通系统的主导。通过比较百年前内燃机汽车取代马车的过程可以映照当下新能源汽车取代内燃机汽车的可能性,并且揭示当前城市交通系统中不同模式之间的互动关系。

三、汽车替代马车对比新能源替代内燃机 1. 第一阶段:主导范式的危机主导范式是上一轮技术创新中在社会结构与社会群体影响下创制的技术物所形成的社会技术系统,政策、技术路径、市场用户习惯、文化价值、基础科学都锁定在这一主导范式之中,由此产生了稳定的形态。这种稳定态并不是永久的,随着宏观社会经济层面地景的变化,主导范式会遭遇危机。这就是转型的开始,也为下一轮技术创新制造了机会窗口。马车向汽车的过渡由此发生,内燃机汽车向电动汽车转型的可能性也由主导范式的危机所创造。

19世纪下半叶工业化与城市化的发展增加了城市人群的通勤需求,就此孕育了马车成为美国城市中大众交通的主导范式,然而这一主导范式遭遇了危机,无法通过自身的优化解决,由此又为新技术的众多竞争者提供了机会窗口。马车是有钱人的出行方式,普通中下阶层的市民无法负担。对于他们来说,需要一种经济实用的交通工具,于是马车巴士应运而生成为普通市民通勤的主导模式。[15]1沿着以马为动力的技术路径渐进式创新,有轨马车被发明出来,这种工具速度更快、运送乘客数量更多,巴士从而取代马车,成为主流。[1]4

城市里众多的有轨马车公司饲养了成千上万的马队,相对应形成了数以万计的铁匠、养马工和马车制造商。这些社会劳工和社会群体、产业行动者汇成联盟并与有轨马车技术物一道形成了一个社会技术系统。然而,这一社会技术系统开始遭遇危机。马粪造成的危机使得有轨电车取代有轨马车,社会群体的支持与有轨电车成功取代有轨马车密不可分。有轨马车公司希望有轨电车带来更低的运营成本;房地产公司希望有轨电车的推广可以提升其沿线房产的价格;电力公司则希望有轨电车可以填补日间用电的低谷;[16]11地方政府则借助有轨电车推行其郊区化的城市布局。

城市中产阶级崛起之后,对卫生问题越来越关注。有轨马车的大批马队产生了大量马粪,城市道路满地狼藉而且空气也被污染。当时流行病的发生使人们将这可见的马粪污染与对流行病的担忧恐惧结合到一起,进而产生了巨大的社会舆论压力要求改善这一问题。[15]2恰好科学进步在这时将人们带入了电力时代。所有用电的工具都被视为进步的象征。有轨电车在这样的背景下孕育而生。大量的投资被吸引到有轨电车和电动汽车的创新上。

地方政府在马粪所产生的问题上加入进来,成立卫生部门负责清理马粪,而后在有轨电车取代有轨马车之后地方政府鼓励轨道的铺设,设置街道使用的规则与速度。地方政府在城市化进程的大背景中支持马车巴士、有轨马车、有轨电车的种种创新,不断出台各种法规合法化这些交通工具。

当时替代有轨马车的方案有两种,一种方案是用蒸汽机来拉动有轨车厢,由中央蒸汽机驱动地下的缆绳牵引车箱,另一个选择就是使用电动机和电线。[17]123到1902年美国97%的有轨车厢都使用电力作为动力,有轨马车在14年内被有轨电车所取代了,有轨马车是被有轨电车和有轨蒸汽机车一同替代的,而有轨电车又在竞争中打败了有轨蒸汽机车从而成为主导技术。除了有轨马车自身的危机之外,促成替代的原因还有:有轨电车速度更快、运营成本更低,其速度是有轨马车的两倍、运营成本只有马力的六分之一。[18] 虽然将有轨马车更换成有轨电车的投资成本很高,但是随着规模效应的产生,有轨电车的采购成本与电费成本不断下降。[1]6

当下,内燃机汽车作为统治世界城市交通的主导范式遭遇了19世纪下半叶与马车、有轨马车相类似的危机。内燃机汽车在21世纪成为了环境不友好的典型例子,这与当年马车所遭遇的危机何其相似。

在第一阶段,消费者们对于电动车似乎抱有深深的怀疑。从电池安全、充电便利性、续航里程焦虑等诸多方面质疑电动汽车替代燃油车的可能性。在汽车消费的生产端和用户端都不为所动的情况下,各国政府、环境保护者团队、大众传媒等社会群体最积极于推动燃油汽车转型。虽然舆论与媒体上对于燃油汽车的种种问题化渲染并不一定会促使消费者在购买选择时倾向于电动汽车,但是的确形成了低碳出行的文化导向。电动汽车的科技感与代表未来发展的形象开始慢慢扩散。

中国大力发展新能源汽车的另一个重要原因在于我们在内燃机汽车的既有技术积累并不深厚,与劣势并存的是我们也没有多少沉没成本需要取舍。汽车产业强国的技术积累大多在内燃机技术路径当中,新能源汽车技术的积累处于初级阶段。更为重要的是,目前中国已经连续多年保持新能源汽车最大产销市场的地位,这正是占领21世纪汽车产业高地的窗口时机。

中国的汽车尾气排放标准提升速度越来越快。双积分政策更加惊醒着传统内燃机汽车厂商要发展内燃机之外的技术路径,不然在双积分政策下定为他人做嫁衣。[19]中国的新能源汽车发展还回应了更为独特的国家禀赋:我国化石能源的对外依赖度仍然在不断上升。预计到2030年国内石油消费量将达到6.8亿吨,对外依存度达到70.6%;[20]与此同时,中国的二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,并且单位生产总值与二氧化碳排放比需要下降60%;[21]空气污染与温室气体排放的25%来源于人类的交通。[22]基于上述种种,政府连续出台了鼓励新能源汽车发展的规划、法规、政策。事实上我国已经成长为世界上最积极倡导新能源汽车的国家。

随着各国汽车尾气排放标准的不断升级与公路实测标准的更新,内燃机汽车厂商应对越来越严格的排放标准,有些力不从心。电池技术虽然没有飞跃式的突破,但逐渐明确的技术路径使得工程师们可以渐进式创新不断缩小与燃油车经济性、便利性、综合性的差距。

2. 第二阶段:技术路径的扩大随着主导范式遭遇危机,创新的技术路径开始孕育。利基系统对应小众市场,在主导范式的压力之下为这些创新的技术提供保护,并且寻求替代现有主导范式的机会。在汽车工业发展的早期阶段,自行车、蒸汽机汽车、电动汽车以及内燃机汽车都是创新技术,而当下内燃机汽车向电动汽车转型中纯电动汽车、插电式混动汽车、增程式混动汽车、氢燃料汽车也是在转型中所涌现出的创新技术路径。

在19世纪下半叶,随着有轨电车取代有轨马车成为城市交通主导范式,在利基创新的领域更多的技术路径出现了。首先出现的自行车主要用于赛车与乡间旅行,早期的自行车使用者促进了个性化出行理念的出现。而后,蒸汽机汽车和电动汽车出现,电动汽车在短程赛车比赛中优势明显,激发了人们的热情,从而强化了人们将汽车也认作冒险机器的认识。蒸汽机汽车由于经常发生锅炉爆炸而被人们所拒绝,仅仅用做马戏团巡游的一部分。[15]21内燃机汽车最后一个登场了,首先被用户所接受的用途就是在长途赛车中的功能。美国和欧洲的媒体都大肆报道内燃机汽车在长途赛车中的成功。

自行车的产生与普及为后来汽车的推广铺平了道路。自行车生产中大量使用的钣金冲压和电焊工艺也是汽车生产的必要环节,为汽车的诞生和流行铺下基础。[23]而后很多自行车生产厂商转而进入汽车生产的领域,间接促进了汽车创新的发生。出租车市场在早期汽车历史中首先拥抱了电动汽车,因为出租车需要经常停下并且低速运行,电动汽车易于启动和加速。在城市中运行的出租车对于里程短板并不太担心。美国的电动汽车出租公司EVC于1899年首次运营,随后4年中电动汽车在出租车市场上非常受欢迎。[1]14然而由于电池事故频发,以及内燃机汽车在引入电启动器和离合器之后确立优势,电动汽车在城市出租车市场中的地位被取而代之。

自行车带给人们赛车的激情与乡间旅行的惬意,同时更培养了人们个体驾驶和灵活驾驶的习惯。这与后来汽车在社会生活中发挥的功能一脉相承。自行车还被看成是冒险精神的象征。[24]19世纪60年代,更小的蒸汽锅炉帮助蒸汽机汽车在赛车和马戏团游行的小众市场中使用。地方城市政府因为其冒烟、易爆的缺点而禁止在城市交通中使用蒸汽机汽车。[15]114

电动汽车与蒸汽机汽车几乎同时诞生,远早于内燃机汽车。到19世纪80年代初更轻的Fauré电池赢得认可,从而一举突破并开始流行起来。电动汽车电动机靠近车轮排列,从有轨电车的技术中借鉴了电动控制器技术可以轻松实现启动加速和减速。电动汽车就此被认为是安静、可靠、清洁和易于操作的交通工具。内燃机汽车是在自行车和三轮车或者是马车车厢上加装汽油发动机。在19世纪80年代的中期开始出现各种改装的内燃机汽车。早期的内燃机汽车无法从静止状态立即提供动力,需要使用者不断地转动连杆来提供能量启动活塞。另一个问题是,行驶过程中需要将发动机和车轮分离,直到后来离合器诞生才解决这一问题。早期内燃机汽车很容易在低速时失速,这是使用者大量抱怨的地方。[1]64到19世纪90年代,这些缺陷被逐步解决,但是内燃机汽车仍然被认为是一辆脆弱的机器。这样的机器只能在平整的砖路或者沥青路面上行驶。

当下,纯电动、插电式混动、增程式混动、氢燃料为新能源汽车主要技术路径,内燃机汽车仍然占据着城市交通流量的80%以上份额。在诸多新出现的新能源技术路径面前,用户成为了积极的学习者,很多技术路径的最终产品都是在用户一同参与的过程中完成的,如何克服用户的里程焦虑、充电便利性焦虑、经济性焦虑、安全性焦虑成为厂商在研发设计新能源汽车过程中的主要焦点。领先用户已经是研发设计和生产的重要一环。

与第一阶段相比,社会大众和舆论媒体由对新能源汽车整体的怀疑转变到对不同技术路径的探讨之上,比较不同的技术路径的可能性与优劣成为许多媒体报道的注意点。造车企业创始人成为“明星”,埃隆·马斯克(Elon Musk)、贾跃亭、李斌、何小鹏、李想成为大众耳熟能详的名字。比较不同的造车企业与技术路径优劣的讨论往往聚焦在这些创始人个人的能力与资源之上。亨利·福特(Henry Ford)、卡尔·本茨(Karl Benz)、戈特利布·戴姆勒(Gottlieb Daimler)和路易斯·雷诺(Louis Renault)仿佛来到了21世纪,不同的是,当年这些汽车的发明家是在产品推出之后才广为人知,而当今的创始人本人的知名度反向促进了其产品的知名度。

诸多主要厂商迫于压力已经开始转型,大众“柴油门”之后不得不激进转型以挽回颓势;丰田在混合动力汽车方面技术积累深厚,然而近几年也在积极转向纯电汽车。[25]过去一百年里全球汽车工业几乎没有创业公司出现,特斯拉打破僵局引领了纯电动汽车的技术风潮;日产聆风与欧洲雷诺的ZOE是小型纯电动汽车的代表。中国的新能源造车以纯电动汽车技术路径为主流,其中蔚来、广汽新能源、小鹏汽车、比亚迪EV系列、上汽荣威等等占据着排行榜的前列。比亚迪的插电式混动汽车则完美地对接了成熟的内燃机技术与新能源汽车支持政策,为限购城市居民带来了牌照,为其他城市居民则提供了更为经济的使用成本。[26]

政策在汽车厂商和消费者都还抗拒与犹豫时,就带领产业向新能源方向转型。政策还对技术路径的取舍产生影响。由于要求电池能量密度达到高标准才能申请补贴,众多厂商选择了三元锂电池,磷酸铁锂电池技术路径一时鲜有问津。在纯电动汽车、插电式混动汽车、增程式混动汽车、氢燃料汽车诸多技术路径中,纯电动汽车受到政策补贴最多,由此成为了中国的主流技术路径。

虽然纯电动汽车是中国新能源汽车的主流技术路径,但是作为支撑纯电动车最重要的子系统或者说子技术——电池技术仍然存在着分野。目前的主流是三元锂技术路线,此外还有磷酸铁锂电池技术以及被寄予厚望的固态电池技术。[27]自动驾驶这一子系统中存在着两条主要的技术路径:激光雷达和视觉传感器。[28]

3. 第三阶段:利基替代与主导适应在这一阶段会发生主导适应或者利基替代两种演化情况[12]417:主导的社会技术系统对于外部趋势的适应过程和社会技术利基系统替代主导位置的尝试过程。在适应的过程中利基系统与主导系统聚拢在一起,被主导系统所吸收;在替代的过程中,利基系统处于威胁的位置,进而试图取得新的支配地位。[29]

从1902年有轨电车确立城市交通主导系统到20世纪30年代乘客大量减少。在有轨电车统治城市交通的30年之后,内燃机汽车最终取代了有轨电车成为城市交通的主导范式。在第三阶段,有轨电车的舒适度大大下降,上下班高峰时车厢里人满为患,并且肮脏不堪,也因此经常导致晚点和延误。有轨电车更大的问题在于无法灵活调整线路,从一个郊区去另一个郊区往往要先坐车到市中心再换乘前往。[16]85有轨电车在1916年达到高峰,美国城市中的有轨电车轨道达到15580英里,但同时也孕育着危机,首先是票价受政府监管长期维持在5美分,而且乘客可以免费换乘,有轨电车公司难以盈利。

最终,人们意识到汽车比有轨电车速度更快,有轨电车因为速度慢、灵活性低、拥挤肮脏而逐渐失去主导地位。[30] 有轨电车被替代是一系列社会、经济和政策因素综合的结果,20世纪30年代后其乘客逐渐减少,二战后持续衰退。[17]135

农民因为汽车在乡村的行驶会扬起灰尘、制造事故而提出反对意见。汽车俱乐部则支持其成员与反对者展开诉讼。政策制定者加入进来,通过引入汽车牌照、驾驶执照以及速度限制来缓解两方的分歧。1903年纽约的警察局发布了交通规则:街道旁行驶慢速车辆,中间的道路则行驶快速车辆。[31]总的来说,虽然有越来越多的规则限制汽车的使用方式,但并没有限制汽车的使用本身,所以汽车变得越来越普及。

内燃机汽车在渐进式的技术改进之后解决了一系列缺陷而变得廉价、坚固、易用。1908年福特T型车开创了内燃机汽车成功的典范,其后大量汽车厂商纷纷进入大众廉价市场。1911年发明的电启动器借用电池的高压点火器解决了内燃机启动的问题,人们再也不用拿着连杆使劲摇晃了。电动汽车由于电池技术的不稳定与行驶里程短等固有问题而无法推广。电动汽车对比内燃机汽车的优势彻底失去了。内燃机汽车赢得了汽车技术不同路径之间的竞争,在各个利基市场中取得主导地位。工程师们不断优化这一技术路径从而成为主流技术。

从那时起至今,内燃机汽车一直是城市交通的主导范式。电动汽车的复兴能否颠覆内燃机汽车的主导地位仍然悬而未决,迄今为止比起电动汽车取代内燃机汽车这一转型径路来更有可能实现的是内燃机汽车的不断“绿化”(提高效率、降低排放)。这种可能性被称为主导适应,而历史上内燃机汽车取代有轨电车的径路被称为利基替代。我们当下所处的转型在第二阶段,处于技术路径的扩大时期,对于第三阶段的发展所能做出的仅是预测。

与电动汽车的风靡截然相反之处在于社区中对于私人充电桩建设的重大阻力。社区中物业、非电动车业主、燃油车业主都对私人充电桩充满抵触。新闻媒体上时常报道电动汽车起火,其实是唤起了大家的想象力乃至恐惧。

无论是向个人出售电动汽车、共享或短时租赁、公共交通的电动化,三种商业模式中电动汽车渗透率提升最快的依次是公共交通、共享或短时租赁、个人出售。在公共交通以及相邻的多式联运系统中出现了许多创新,包括共享单车、共享电动自行车、共享电动汽车。借助于互联网技术与动力电池小型化的优势,多式联运系统有可能在21世纪夺回它在19世纪失去的主导地位。

在第二阶段社会大众被电动汽车创始人的魅力征服了,越来越多的人将电动汽车与未来科技的形象联系在一起,由此打破了在乘用车领域中多年保持不变的品牌价值链条。宝马、奔驰、奥迪的车主愿意将车换成新创品牌的电动汽车。几乎可以断言,21世纪汽车产业的价值链与品牌链必然重组,不论新能源汽车是否会取代燃油车。这对中国的汽车厂商的确是百年未有的机遇。

中国新能源汽车补贴的退坡导致整车环节能够获得的政策支持将越来越少,但是政策的支持将体现在新能源充电桩的基础设施投资上,并且限牌城市的新能源汽车牌照仍然对销量有支撑。面临的挑战在于城市充电桩建设能否克服电网建设滞后、社会群体抵触、安全性保障等等诸多不利因素。

随着电池成本的进一步下降,电动汽车全生命周期的使用成本将接近同级燃油车。汽车产业链中发动机、变速箱等供应商的重要性将逐步下降,而电池、电机、电控系统供应商的比重则步步上升。将来可能不会有纯粹的燃油车,汽车的区别仅在于装的电池的大小。

4. 第四阶段:技术路径的缩减在第四阶段,技术路径开始缩减。由于蒸汽机汽车、电动汽车在竞争中失败,都退出了历史舞台,有轨马车、马车则在更早的时期就走向消亡,舞台的中央就剩下有轨电车与内燃机汽车。内燃机汽车逐渐发展出了在各种商业模式中的使用场景,出租车、公交巴士、农民运货卡车、个人乘用车,内燃机汽车开始统治所有的使用场景,并且不断发展出新的使用场景,而早期扩大的技术路径在这时开始缩减了。

内燃机汽车随着福特T型车的推广走入千家万户,农民、医生、销售员等各种各样的社会群体都与汽车使用联系在一起。[15]125城市中的出租车、公交车都使用内燃机动力,汽车俱乐部、出租车公司、公交公司、货运卡车公司都成为拥有巨大车队的运营商。遍布美国各个城市中的汽车经销商雇佣的雇员以及汽车维修保养的技术人员数量数以百万计,汽车、石油与道路系统成为国民经济中最重要的部分之一。

美国成为了车轮上的国家,与汽车相联系的生活方式越来越多。汽车露营、汽车露天电影院、房车文化、汽车旅馆、汽车求婚等等文化嵌入的现象使得汽车变成了社会生活的必备品。道路以及加油站这些基础设施的投资成为地方政府公共预算的重要部分,20世纪30年代之后一度被大萧条和二战所主导的美国国内环境,在艾森豪威尔总统任期内爆发出了高速公路网建设的高潮。铁路的重要性大大下降了,取而代之的是公路网络的便利性。

沿着内燃机技术路径渐进式创新的技术不断取得进展,这使得内燃机的技术不断成熟。在电启动器之后变速箱不断进化,涡轮增压技术也加入进来,总之内燃机技术路径不断成熟与优化,直到21世纪环境压力所导致的尾气排放危机出现。

当下转型还没有进入第四阶段,对比历史,可以预见的是,现在扩大的技术路径必将会在未来发生缩减,并不是所有的技术路径都会一直延续下去,工程师们将会聚集到新的主导技术路径下。

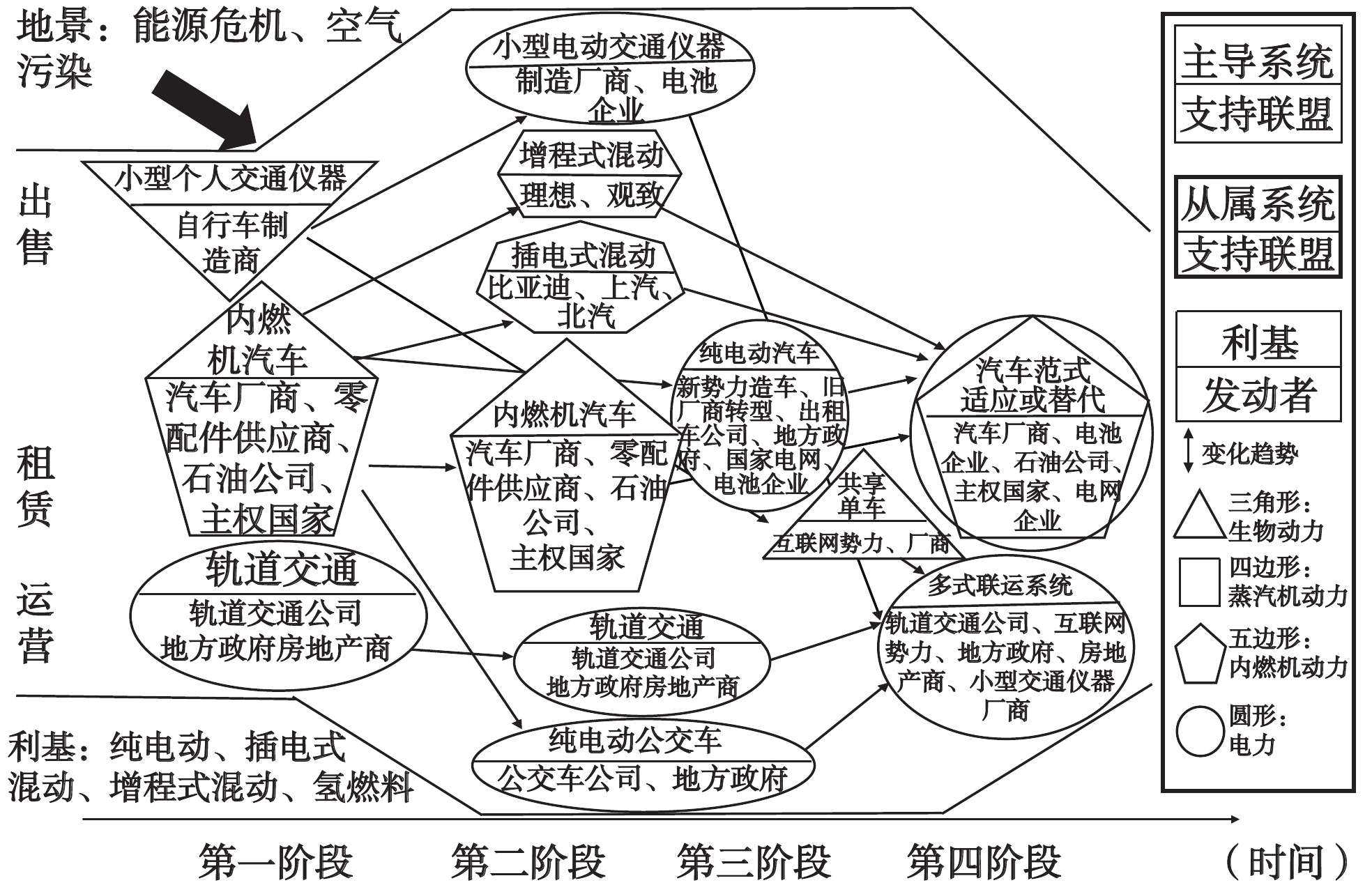

四、社会技术转型的概念化从社会技术多层次视角出发,基于汽车产业技术史与城市交通转型过程,为了更好地诠释汽车代替马车、内燃机汽车替代的多层次动态转型,本文绘制了“社会技术转型路径图”(如图1所示)。

|

图 1 社会技术转型路径图(马车转型) |

在图1中,不同的社会技术系统参照商业模式与时间序列两轴定位,分别代表了支持联盟与其社会技术系统的商业模式与发生的时间定位。同时,通过不同形状的轮廓来描绘不同系统在技术路径上的特征:三角形代表生物动力,四边形对应蒸汽机技术,五边形对应内燃机技术,椭圆形代表使用电驱动技术路径。转型路径图从多层次视角出发区分了主导系统、从属系统与利基系统:边框轮廓最为厚实的为主导系统,其次为从属系统,利基的边框轮廓为虚线代表其处于不稳定、创新的初期。从马车到汽车这种过渡路径主要取决于支持联盟的行动者与系统当前的定位以及他们重新组成联盟、获得更高水平技术能力、合法性和权力的过程,同时也是商业模式与技术路径之间引发替代和聚拢效应等演变过程的能力。

从图1不难看出,与社会技术理论研究观点不同,在以往的文献中主导范式直到转型的中后期才会出现危机,而对美国19世纪70年代至20世纪30年代交通技术范式的回顾与当前电动汽车的观察中,主导范式在转型的初期即遭受到了危机,并且受到了来自地景的压力。这对于利基动态具有重要意义,因为在以往文献中,利基创新在早期阶段很难吸引注意力和资金。现有主导范式是稳定的,而当主导范式在初期就变得不稳定,则行动者会从事搜寻活动或者赞助新兴的创新活动。由此我们得到启示:尽管稳定的主导范式会阻碍利基市场的创新,但遇到危机而变得不稳定的主导范式可能会使利基市场的创新脱颖而出。案例中这种情况发生在有轨电车上,也发生在内燃机汽车上,当前电动汽车的崛起也体现这一特征。

第二个不同方面在于,社会技术系统理论所归纳出的多层次视角(Multi Level Perspective)只概念化了一项创新技术,而在本案例中多种创新出现在利基市场中,一方面这取决于技术层面上多路径可能性的存在,另一方面这些创新的进一步发展需要很多社会群体的关注与资金支持。正是在这个环节上,社会技术多层次视角与技术替代论分道扬镳,因为前者并不仅仅是一个增加了社会、文化和基础设施等复杂性之后的技术替代论变种,而是存在一个技术路径扩大与缩小的不确定性过程。以马为基础的主导范式遭遇的紧张局势为多种创新提供了空间,导致运输技术数量的扩大:有轨电车、电动汽车、自行车、马车、内燃机汽车、蒸汽机汽车同时存在于市场中。而后,这种数量的扩大停止了,并且数量逐渐变少。内燃机汽车技术是更宽、更长的赛道上的最后一步。映照当下电动汽车的复兴,目前在内燃机技术遭遇危机与压力之下,并存于市场上的创新技术逐渐扩大,纯电动、混动、插电式混动、增程式混动、氢燃料、三元锂电池、磷酸铁锂电池、固态电池、激光雷达、视觉传感器都并存于市场中,随着竞争的加剧与地景的变化,这些并存技术路径数量将会减少,从而使得赛道变窄。

与创新技术相互竞争同时存在的情况是这些创新技术之间也会相互促进,这种现象在社会技术文献中被称为并行交互,特指共存技术之间的积极互动与反馈。早期电动汽车从有轨电车中借用了机械控制器,内燃机汽车从电动汽车中借用了电池和高压点火器而后进化为电启动器。当下内燃机汽车中借用了电动汽车48V系统电池技术以达到节能减排目的,电动汽车中电池、电机、电控技术的不断成熟与进化将会带来许多技术创新。内燃机汽车、小型个人交通仪器都将受惠于此。另一种相互促进的模式为顺序交互,指随着时间的流逝而相互依存的技术之间的关系。早期自行车与有轨电车的发明与使用带来了基础设施建设、文化价值的社会嵌入。这对后来汽车的普及创造了积极的环境,自行车和有轨电车为汽车铺平了道路,培养了个体驾驶与灵活驾驶的用户习惯,改变了人们对于街道的认识,习惯了高速行驶的交通工具。[32]当前引入特斯拉的车型,也即期待它的到来能够起到顺序交互的作用,通过它的引入可以培养更为广泛的用户习惯、更多的充电设施、对自动驾驶的更多信任,这将为电动汽车这一利基市场整体的扩张产生积极影响。

在内燃机汽车替代(图2)的过渡中,我们也观察到与马车向汽车技术过渡中发生的类似现象,即来自地景的压力与主导范式的危机在转型的开始阶段即发生作用,使得利益相关行动者寻找并赞助创新活动;另一方面,随着技术创新的发生技术路径种类扩大了,根据历史比较,我们判断这一扩大的趋势将会转为缩小,在未来形成新的稳定范式。与上一轮社会技术转型所不同的地方在于,承载城市交通的商业模式重心出现下移,即这一轮社会技术创新中的利基向处于运营商业模式中的轨道交通聚拢的可能。笔者称这种未来图景为多式联运系统:以电能驱动的高智能高网联的轨道交通为主体,诸多处于租赁商业模式中的共享计划(共享单车、无人驾驶出租车、共享电动滑板车)为触手,并且容纳处于出售商业模式内的小型电动交通仪器。这样一个纯电驱动的交通网络将替代更多份额的内燃机汽车交通流量。

|

图 2 社会技术转型路径图(内燃机转型) |

比多式联运系统替代可能性更高的是汽车范式的适应或替代,整个汽车社会技术系统成为由内燃机技术到电动技术以及其间多种技术路径组合而成的系统。[33]

五、讨 论为了回答“技术转型如何可能?”这一问题,本文对两个转型案例进行了分析,概括与绘制了社会技术转型路径图,在社会技术系统理论三层次的动力学互动基础上,区分出技术转型四个阶段:主导范式的危机、技术路径的扩大、利基替代与主导适应、技术路径的缩减。既不同于技术线性替代论,也不同于路径依赖文献所论述的技术竞争偶然性,社会技术转型路径图中揭示的技术转型是一个复杂的动态过程,具有不同兴趣、行动策略和价值观的社会群体相互作用,并且作为支持联盟与不同的技术物、基础设施、法规框架组成各自的社会技术系统,因此转型的动力既不机械、也不线性。

技术转型不机械不线性的特征还体现在:转型动力是由社会群体的相互作用所承载,而这一相互作用也由对抗性的斗争和战略联盟所组成。1890年的有轨电车转型背后是电车公司、电力公司、房地产商、地方当局和城市改革者;20世纪初农民对超速驾驶汽车进行抵抗;20世纪30年代为修建高速公路而组成的联盟包括了汽车俱乐部、公路工程师、水泥公司、建筑公司等等;当下社区物业、非电动车业主、燃油车业主对充电桩进行抵制。这种斗争、对立与联盟的互动使得转型具有非线性和不确定性的特征,转型是否发生则部分取决于战略操纵、联盟和权力的建立,以及社会技术主导范式和地景的动态发展,这些动态创造或者关闭了技术转型的机会之窗。

技术转型,特别是根本性技术转型与技术创新并不是仅仅涉及工程师与科学家的活动,科学基础、技术工艺、用户倾向、政策法规、文化价值、市场价格等等因素与工程师、科学家、消费者、政策制定者、投资人、企业家一道组成了一个异质行动网络。[34]异质行动网络将非人的因素与社会群体以及群体关系与互动组合在一起进行分析,不仅人工制品的应用与推广会影响社会结构与互动模式。反之,在技术创新日新月异的今天,社会生活的改变也会立即反映在人工制品的生产制造与设计研发之中,这是一个动态的网络。案例研究也表明,在技术的发明创新之中并没有一个先于异质行动网络的技术发明过程,技术创新始终嵌入在社会技术地景、主导范式、利基市场以及政策法规、文化价值、用户习惯这些异质性元素所组成的“无缝网”之中。[8]82人们通常认为在创新过程的开始阶段要解决的问题只是技术问题,经济、社会、政治或文化方面的考虑是在后面被纳入创新过程的,然而上述元素在一开始就与创新同在。因此,技术社会学的研究将拓展学术的范畴,并且对当下技术社会向深度转型做出回应。

| [1] |

Mom Gijs. The Electric Vehicle: Technology and Expectations in the Automobile Age.

Baltimore:JHU Press, 2013, : 1-64.

|

| [2] |

Grübler Arnulf. Technology and Global Change.

Cambridge:Cambridge university press, 2003, : 64.

|

| [3] |

Nakićenović Nebojsa. The Automobile Road to Technological Change: Diffusion of the Automobile as a Process of Technological Substitution.

Technological Forecasting and Social Change, 1986, 29(4): 309-340.

DOI: 10.1016/0040-1625(86)90021-1. |

| [4] |

Arthur W. Brian. Competing Technologies: an Overview// In G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg and L. Soete, eds. Technical Change and Economic Theory. London: Pinter Press, 1988: 590–607.

|

| [5] |

R. R. Nelson. Recent Evolutionary Theorizing about Economic Change.

Journal of Economic Literature, 1995, 33(1): 48-90.

|

| [6] |

Breschi Stefano, Franco Malerba. Sectoral Innovation Systems: Technological Regimes, Schumpeterian Dynamics, and Spatial Boundaries// In Edquist C. , eds. , Systems of innovation: Technologies, Institutions and Organizations, London/ Washington: Pinter Press, 1997: 130–156.

|

| [7] |

Carlsson Benny, Rikard Stankiewicz. On the Nature, Function and Composition of Technological Systems.

Journal of Evolutionary Economics, 1991, 1(2): 93-118.

DOI: 10.1007/BF01224915. |

| [8] |

Hughes, Thomas P.. The Evolution of Large Technological Systems// In W. E. Bijker, T. P. Hughes & T. Pinch, eds. The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology. Cambridge, Mass. : The MIT Press, 1987: 51–82.

|

| [9] |

Kemp René. Technology and the Transition to Environmental Sustainability: the Problem of Technological Regime Shifts.

Futures, 1994, 26(10): 1023-1046.

DOI: 10.1016/0016-3287(94)90071-X. |

| [10] |

Strum Shirley S.. and Bruno Latour.

Redefining the Social Link: from Baboons to Humans. Social Science Information, 1987, 26(4): 783-802.

|

| [11] |

Geels Frank W.. Technological Transitions as Evolutionary Reconfiguration Processes: a Multi-level Perspective and a Case-study.

Research Policy, 2002, 31(8-9): 1257-1274.

DOI: 10.1016/S0048-7333(02)00062-8. |

| [12] |

Geels Frank. W. , Schot J. Typology of Sociotechnical Transition Pathways.

Research Policy, 2007, 36(3): 399-417.

DOI: 10.1016/j.respol.2007.01.003. |

| [13] |

Foxon T. J.. A Coevolutionary Framework for Analysing a Transition to a Sustainable Low Carbon Economy.

Ecological Economics, 2011, 70(12): 2258-2267.

DOI: 10.1016/j.ecolecon.2011.07.014. |

| [14] |

Smith A. , Raven R.. What is Protective Space? Reconsidering Niches in Transitions to Sustainability.

Research Policy, 2012, 41(6): 1025-1036.

DOI: 10.1016/j.respol.2011.12.012. |

| [15] |

McShane Clay. Down the Asphalt Path: The Automobile and the American City. New York: Columbia University Press, 1994: 1–21, 114, 125.

|

| [16] |

D. Nye. Electrifying America: Social Meanings of a New Technology. Cambridge, MA. : The MIT Press, 1990: 11, 85.

|

| [17] |

Hilton George W.. Transport Technology and the Urban Pattern.

Journal of Contemporary History, 1969, 4(3): 123-135.

DOI: 10.1177/002200946900400308. |

| [18] |

Hunter Louis C.. A History of Industrial Power in the United States, 1780-1930: Steam Power.

Cambridge, MA. :The MIT Press, 1991, : 48-64.

|

| [19] |

郑吉川, 赵骅, 李志国. 双积分政策下新能源汽车产业研发补贴研究.

科研管理, 2019(2): 8.

|

| [20] |

宋倩倩, 黄格省, 师晓玉等. 我国石油消费现状及传统石油企业对策分析.

石化技术与应用, 2018, 36(3): 5.

|

| [21] |

程春育. 巴黎气候大会“碳减排”对我国能源政策的启示.

上海管理科学, 2017, 39(2): 5.

|

| [22] |

Santos Georgina. Road Transport and CO2 Emissions: What are the Challenges?

.

Transport Policy, 2017, 59: 71-74.

DOI: 10.1016/j.tranpol.2017.06.007. |

| [23] |

Flink James J.. The Automobile Age.

Cambridge, MA. :The MIT Press, 1990, : 15-27.

|

| [24] |

Bijker W. E., P. Pinch.. The Social Construction of Facts and Artifacts//In W. E. Bijker, T. P. Hughes & T. Pinch, eds. The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology. Cambridge, Mass. : The MIT Press, 1987: 11–45.

|

| [25] |

Dijk M., Orsato R., Kemp R., etc. The Electrification of Automobility: the Bumpy Ride of Electric Vehicles towards Regime Transition// In F. Geels eds. Automobility in Transition? A Socio-technical Analysis of Sustainable Transport. United Kingdom: Routledge/Taylor & Francis Group, 2012: 205–228.

|

| [26] |

Masiero Gilmar et al. Electric Vehicles in China: BYD Strategies and Government Subsidies.

RAI Revista de Administração e Inovação, 2016, 13(1): 3-11.

|

| [27] |

李杨, 丁飞, 桑林等. 固态电池研究进展.

电源技术, 2019, 43(7): 5.

|

| [28] |

王会, 罗涛, 陆培源. 激光雷达在无人车辆中的应用及关键技术分析.

激光与红外, 2018, 48(12): 10.

DOI: 10.3969/j.issn.1001-5078.2018.12.002. |

| [29] |

Schot Johan, Frank W. Geels.

Niches in Evolutionary Theories of Technical Change. Journal of Evolutionary Economics, 2007, 17(5): 605-622.

|

| [30] |

Davis Donald F. North American Urban Mass Transit, 1890–1950: What if We Thought About It as a Type of Technology? History and Technology, an International Journal, 1995, 12(4): 309–326.

|

| [31] |

Baldwin Peter C.. Domesticating the Street: The Reform of Public Space in Hartford, 1850-1930.

Columbus:Ohio State University Press, 1999, : 24.

|

| [32] |

K. H. Sørensen. Social Shaping on the Move? On the Policy Relevance of the Social Shaping of Technology Perspective. //In K. H. Sørensen & R. Williams eds. , Shaping Technology, Guiding Policy: Concepts, Spaces and Tools. Cheltenham: Edward Elgar, 2002: 19–35.

|

| [33] |

邓晓翔, 文军. 适应与替代: 城市交通可持续转型的治理图景及应对策略.

华东理工大学学报(社会科学版), 2020, 35(4): 15.

|

| [34] |

Callon Michel. Society in the Making: the Study of Technology as a Tool for Sociological Analysis. //In W. E. Bijker, T. P. Hughes and T. Pinch, eds. , The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology. Cambridge, MA. : The MIT Press, 1987: 83–103.

|

2. The Institute for the History of Naturel Sciences, Chinese Academy of Sciences

2022, Vol. 12

2022, Vol. 12