20世纪80 年代,混合研究方法(Mixed Methods Research,MMR)作为一种独特的方法开始出现,引发了一波风潮。这一时期通常被视为当代混合研究方法实践的开端,以及第三类研究范式的初现[1]。混合研究方法作为方法新范式,近年来发展迅速,发展出包括探索性混合研究、解释性混合研究、平行一致性混合研究等诸多方法模式与操作流程[2]。究其被认可的原因,在于混合研究方法可实现仅通过定性或定量方法无法获得的见解。

虽然混合研究方法呈现较好的发展趋势,但依然受到来自不同领域的质疑与挑战,主要集中在哲学预设、方法集成等方面[3]。例如,在不违反各类方法的范式情况下,定性和定量研究在多大程度上可以集成?不同方法如何互补?有哪些方法可被纳入混合的范畴[4]?

在传统混合研究中,量化方法往往占有较高的权重,而定性研究方法常常被视为辅助、支撑,其方法局限在于样本的代表性、理论可推广等[5]。有学者指出,在混合研究方法中,常见的设计将定性置于次要地位[6];拉塞尔·W·贝尔克(Russell W. Belk)指出,大多数研究采用实证主义倾向,定性成分仅发挥支撑作用[7]。定性方法与定量方法的权重设置,透射了实证主义与建构主义两类不同哲学预设[8]。

近几年,量化方法在被推崇的同时,以质性方法为主的混合研究方法也日益增多。质性方法的初衷是以主观建构、诠释主义为哲学预设秉承,致力于诠释特定现象、行为、事件等一系列可观察对象,以求系统诠释、洞察本质[9]。有学者认为,定性为主的混合研究方法设计,为寻求优先考虑定性观点的研究人员提供了巨大潜力,认可其作为独特研究方法所具备较大的发展潜力以及领域内普遍应用价值。约翰W·克雷斯威尔(John W. Creswell)基于质性混合研究方法,进一步系统阐释了相关概念定义、方法选择、流程模型、实践领域[10]。

国内有关混合研究方法本身的讨论不多,且多是讨论特定研究主题的方法实践与运用,探索质性为主的混合研究方法的更是寥寥。鉴于当前混合研究方法发展趋势,有必要深入探究质性为主的混合研究方法,以更好契合方法发展需要。

基于此,本研究重点回应几方面问题:其一,以质性方法为主的混合研究方法,有哪些具体实践案例与形式?其案例透射出哪几类较为主流的方法模式?其二,如何把握方法所秉承的哲学预设?其三,以质性为主的混合研究方法可划分哪些类型?其四,未来实践需关注哪些关键要义?

一、混合研究方法的再理解 1. 突围传统混合研究的方法范式混合研究方法被喻为第三种研究范式,旨在超越定量(实证主义)和定性(解释主义)研究之间的二分法。有学者将其定义为“研究人员或研究团队结合定性和定量研究方法元素的研究类型……为了达成理解和证实更具广度和深度的广泛目标”[11]。米克·海沃特(MiekeHeyvaert M)将混合研究方法定义为“研究人员将定量和定性研究技术、方法、途径、概念或语言组合到一项研究中的研究方法”[12]。混合研究方法的存在与适用体现为,对复杂性问题的解决、发展创新的方法与理论模型、深化已有的结论、推广相关研究发现四个方面[13]。

混合研究方法发展至今,已形成一定的类型模式。例如,德里克·巴顿(DerekBarton)整合设计维度(自然主义式调查/实验式研究设计)、测量维度(定性资料收集/定量资料收集)和分析维度(内容分析/统计分析),获得了4种不同的混合方法[14];阿巴斯·塔沙克里(Abbas Tashakkori)在巴顿的类型基础上,增加了预设(探索型研究/确证型研究)维度,从而形成了确定型、探索性、推理型、混合型等八大类[15];伯克·约翰逊(Burke Johnson)将混合研究方法也分为了四类,即“同等地位-并行关系”“等地位-顺序关系”“主从地位-并行关系”“主从地位-顺序关系”[16]。而较为经典的是约翰W·克雷斯威尔(John W. Creswell)对于混合方法以顺序性解释、顺序性探索、顺序变形、并行三角设计、并行嵌套、并行转换的分类[17];阿尔伯特·博格曼(Albert Borgmann)利用三维类型学,即混合水平(部分与全部),时间方向(并发与顺序)和方法重点(相等与不相等),确定了八种混合研究方法类型[18]。不同学者依照不同维度,对混合研究方法进行了诸多类型的划分。在混合研究方法的方法集成与采用方面,有学者主张使用定性和定量相结合的方法[19]。而另一些学者则认为混合研究方法应该以整合为目标,不用太过在意究竟如何更好地整合定性和定量方法[20]。由此,也出现了混合研究方法在类型划分、方法集成两方面的诸多争议,且未形成共识性的主流观点。

与此同时,如若混合方法有效地整合定性和定量方法,需要较好地兼容实证主义和解释主义,兼顾实证主义和解释主义范式背后不同哲学预设[21]。混合方法可由定性方法的解释主义范式主导,也可以是定量方法的实证主义范式主导,或通过承认两个成分的平等地位来均衡主导。在很多情况下,定量与定性方法的组合,会有意或无意忽略本体论、认识论,将不同方法简单组合在一起[22]。由于本体论和认识论的模糊,混合研究的方法选用与集成仍处于初级阶段[23]。

哲学预设、类型划分、方法选择等方面存在的不确定性和模糊区域,为反思混合研究方法提供了尝试突围的机会。有研究显示,使用定性方法为随后的定量调查提供信息,从而获得独特优势。同时,有学者聚焦于定性方法在混合研究中的主导作用,认为定性方法可置于定量方法之上,定量方法的使用嵌套于定性方法为主的本体论、认识论之中[24]。由此,锚定质性方法为主的混合研究方法,将其嵌入哲学预设、类型划分、方法选择框架内进行讨论,可成为突围传统混合研究方法的关键。

2. 混合方法中的质性方法功能定性研究方法涉及研究个人和群体如何通过捕捉独特的故事、观点和经历,来构建意义和理解世界[25]。定性方法可用于获得关于某个主题的详细见解,阐明人类行为的复杂性及其发生背景,探索参与者对某种现象的体验[26]。约翰.W.克雷斯威尔强调了五种定性方法,即叙事研究、现象学、扎根理论、民族志、案例研究[27]。在这些定性方法中,可以使用不同的方法策略收集数据,例如访谈、焦点小组、观察等,定性方法可协助研究人员提出和回答无法通过其他方式解决的复杂问题[28]。

混合方法研究人员需了解来自不同传统的研究方法,以及如何整合不同的研究方法[29]。混合中的定量优势会影响研究问题的提出方式,数据的收集和分析方式,以及结果的呈现方式。通常来讲,定性方法与数据常被降级为辅助角色,以此说明或强化定量结果[30]。而对定量的过度痴迷,进一步削弱了定性方法功能的呈现与发挥。鉴于此,定性方法应被再度评估与认识,重点关注其主导性地位与作用。

曼迪M·阿奇博尔德(Mandy M. Archibald)基于六本权威质性研究期刊International Journal of Qualitative Methods (IJQM)、Qualitative Health Research (QHR)、Qualitative Research (QR)、Qualitative Inquiry (QI)、The Qualitative Report (TQR) 和 Forum:Qualitative Social Research (FQS),分析了质性方法在混合研究方法中的运用情况。研究发现,质性方法在各类研究中发挥了三角验证、互补、发展、启动与拓展等多重功能。大多数研究(86%)优先考虑了定性数据,只有10%的研究对定量和定性数据提供了同等的权重,这体现出了研究者对于定性方法运用的重视。研究还发现,所谓的定性方法为主导的混合研究,不仅仅是“定性-定量”或“定量-定性”的序列组合,还可以是“定性-定性”的方法集成[31]。不同的定性方法可通过相互组合形成混合研究方法,这进一步拓展了我们对于混合研究方法的理解。定性方法为混合研究方法范式提供了一系列创新实践的机会,可为社会现实或事实的细微差异提供多层次观点。以定性方法为主的混合研究方法实践,可助力研究者和被研究者之间更为深刻的交流与互动,通过对话而产生更深入、更真实的信仰和价值观上的表达,促进对所持观点的准确理解与意义挖掘。

二、质性为主的混合方法实践质性为主的混合研究方法有多种形式,这里列举部分研究案例,为后续的方法类型学分析提供先导与支撑。

1. 案例一:质性主嵌套混合研究方法的应用里纳特·尼西姆(RinatNissim)试图了解姑息治疗病房中一些晚期癌症患者在多大程度上寻求加速死亡。大多数研究该主题的方法是利用来自横向时序的量化监测数据。此项研究则力求通过患者自我报告文本来实现。研究通过嵌入量化监测数据进行交叉验证,形成了以定性方法为主的嵌套混合研究方法。具体策略是选择406名被诊断患有晚期胃肠道或肺癌的患者,让他们记录并在一定时间内报告每日的个人体验、反思与感悟。以此同时,通过不定期的访谈、录像、聚焦会议,搜集定性数据。在间隔一段时间后,使用绝望量表(The Beck Hopelessness Scale)、抑郁量表、DHD (the Desire for Hastened Death)量表进行量化监测,对比分析日记文本与量化数据。定性方法帮助研究人员了解晚期癌症患者的自我感受,呈现晚期癌症患者的态度变化过程[32]。

定性部分揭示了患者如何适应临终疾病的心理过程。研究发现,与其部署干预生命末期死亡信息的措施,不如揭示患者适应的多样性,以延长他们的生命,提高他们的生活品质。此发现是过往定量方法所难以实现的。研究运用扎根理论对定性数据进行解释,最终提出了新理论,即晚期癌症患者面对生命终结的适应,是一个逐步接受的过程。

另一个质性主嵌套混合研究方法的研究案例为琳恩·吉丁斯(Lynne S. Giddings)的“华尔街的性别与金钱研究”。该研究探讨了工作场所的性别不平等问题。研究者尝试研究表现出色的不同性别的华尔街MBA之间的工资差距。这些人表面上看起来拥有同样的“人力资本”,而且第一份工作都在华尔街的高级证券公司[33],但是工作场所环境中的“结构性因素”可能导致不同性别的人之间存在长期的工资差距。研究采用的混合研究方法,进行了大量的半结构化访谈,将少量的量化问题嵌套于定性访谈之中。研究搜集了相应的队列样本,包括76名分别在1991年、1992年、1993年完成MBA学业,并在华尔街工作的男性与女性。研究者在1998—1999年期间采访了相关受访者,将定量方法嵌入于定性方法之中。定性数据主线涉及工作场所的日常生活经历与事件,涉及受访者的职业条件,包括工资变动、工资信息、雇主工作表现评估报告等。

定量方法显示了工资差距的程度,但未能较好解释导致差距的原因及具体过程。定性方法较好弥补了这一缺口,扎根理论的运用阐释了造成差距形成的真实原因。定性分析预测了伴随时间推移,在歧视性组织中绩效评价与工资增长和晋升有着紧密的关系。正是质性方法为主的混合研究方法运用,让研究者能深入表面之下,探索受访者的经历,深刻呈现女性低工资、低流动、声望限制的华尔街工作环境特征。

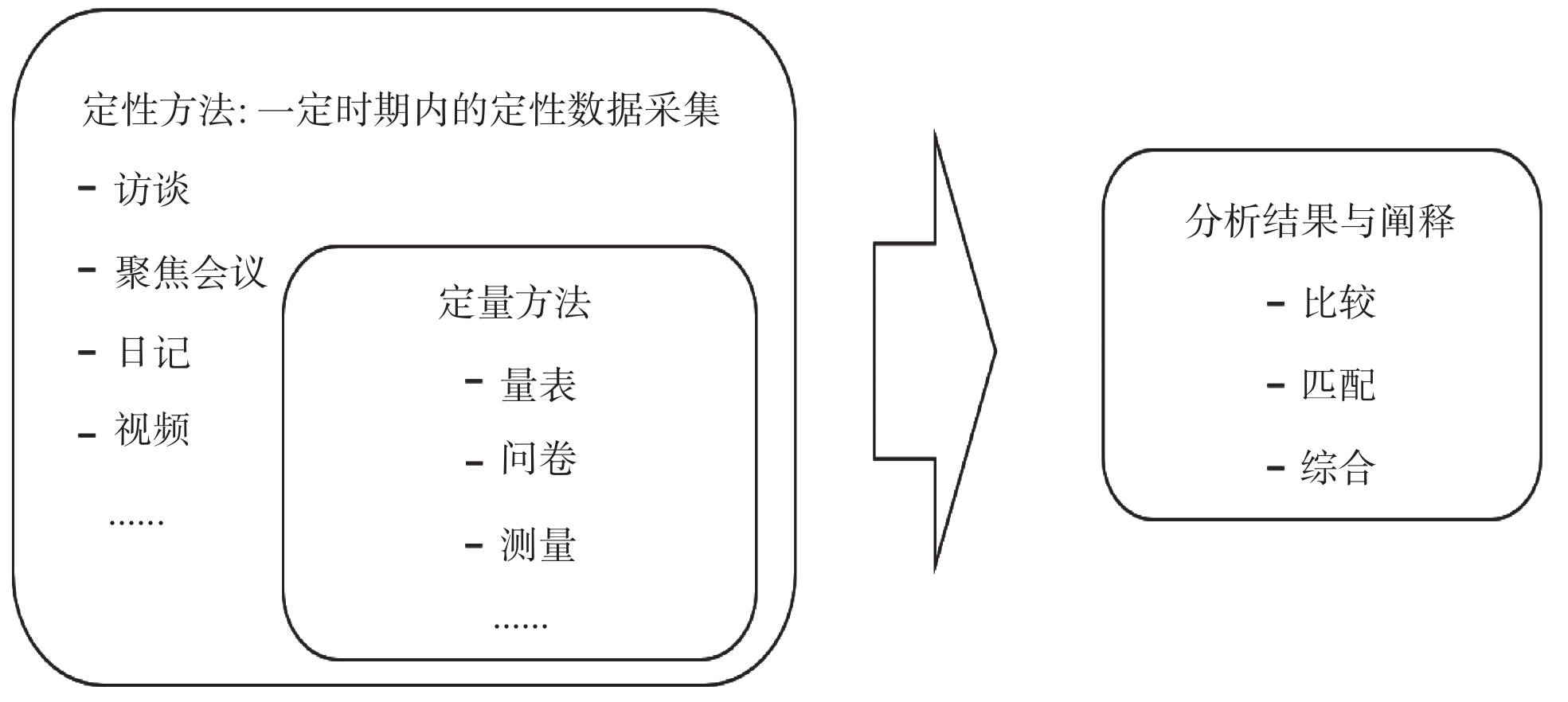

两个研究案例遵循固定的方法框架,即质性主嵌套混合研究方法,以一定时期内的数据为支撑,实现不同数据类型的相互验证与支撑。具体方法框架如图1所示:

|

图 1 质性主嵌套混合研究方法框架 |

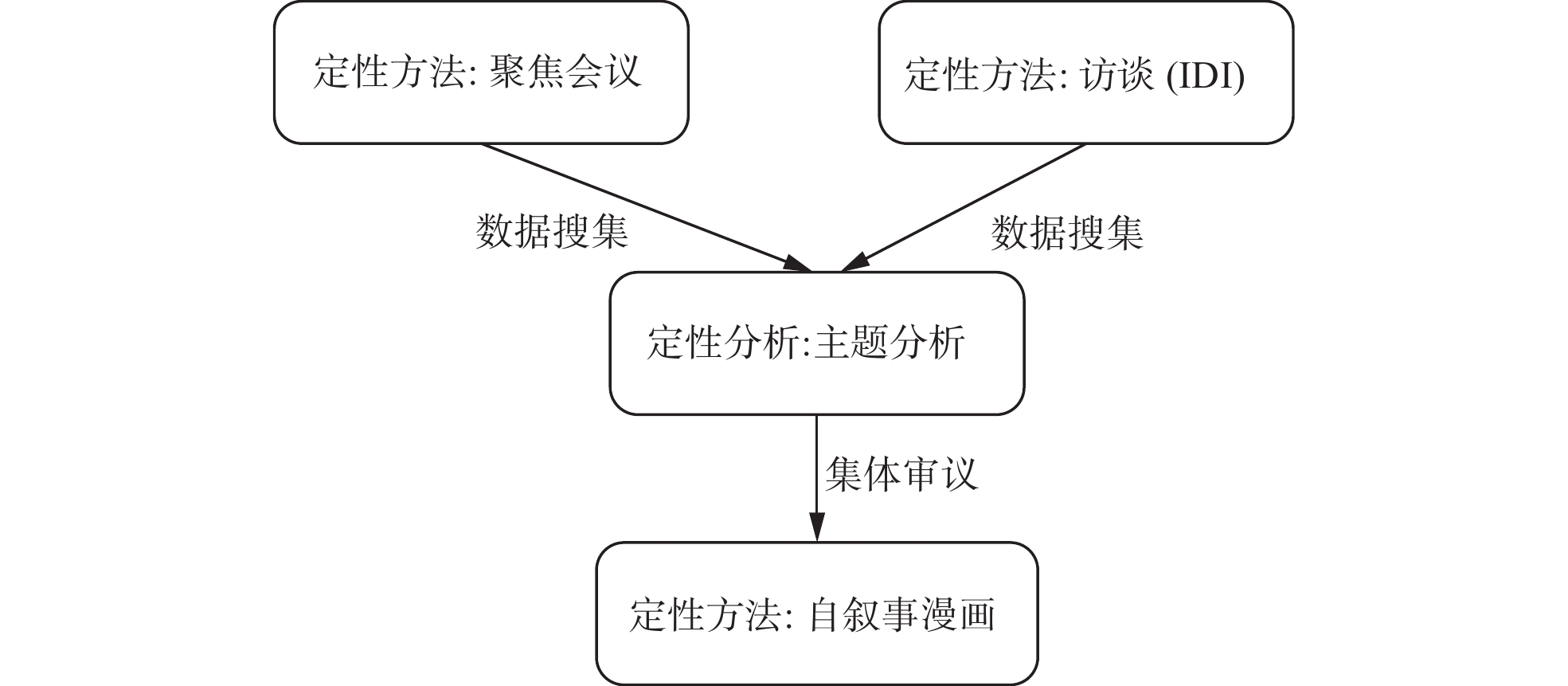

所谓混合研究方法,通常是指定性与定量的组合,但这狭隘化了方法集成的可能。在诸多研究中,研究者使用了多重质性混合研究方法,即不同质性方法的组合。例如卡门·洛吉(Carmen H. Logie)针对于青年难民的性别暴力研究显示,幸存者遭受短期或长期影响,包括身体伤害、心理健康、性传播感染、意外怀孕、耻辱感以及家庭、社区关系的破裂[34]。基于图形医学的实践,研究采用了多元的质性方法集成,使用自叙事漫画方法探讨污名化话题和健康问题。

这项研究在位于乌干达西北部Yumbe区的BidiBidi难民定居点进行。2022年报告显示,当地的性暴力事件有4452起,其中近1/3是人身攻击,情感/心理虐待和强奸各占案件的1/4左右。研究选择了多种定性方法来实现对自叙事漫画的信息提供。调查样本(8位年轻女性,4位年轻男性)是难民社区成员,包括性暴力受害者,其协助招募青年难民参加焦点小组会议,协助青年难民、长者、医疗保健提供者和警察参加深入的个人访谈。在招募过程中使用了同伴驱动的便利抽样法,该抽样策略适用于难以定位的人群。

具体的实施步骤为:其一,焦点小组。建立了六个焦点小组,其中3个焦点小组与年轻女性一起进行,3个焦点小组与年轻男性进行。青少年(n=12)、老年人(n=8)和服务提供者(n=10)。其二,深访。进行了深入的个人访谈,包括医疗保健提供者(n=8)和警察(n=2)。访谈持续一小时,由训练有素的研究助理协助。其三,主题分析。对焦点小组和访谈数据进行主题分析,通过数据的反复审核与理解、文本转录与编码,建立主题与子主题。其四,实施自叙事漫画制作。基于前期的各类定性数据分析结果,创作了五个以青年为中心的自叙事漫画剧本来反映这些关键的主题发现。为了确认漫画剧本草案与BidiBidi青年难民生活经历的相关性,共邀请了17名社区成员对漫画图像和文本进行审查并提供反馈。这些评价人员包括青年难民同伴(n=8)、长者难民(n=3)、医疗保健提供者(n=4)和BidiBidi的警察(n=2)。这些社区成员提供了各个场景的反馈。所有建议被编写成了自叙事漫画的最终版本。

整个方法的使用基于多重质性混合研究方法,较好整合了多元社区利益相关者意见,大大增加了研究对象的参与度。具体方法框架如图2所示:

|

图 2 多重质性混合研究方法框架 |

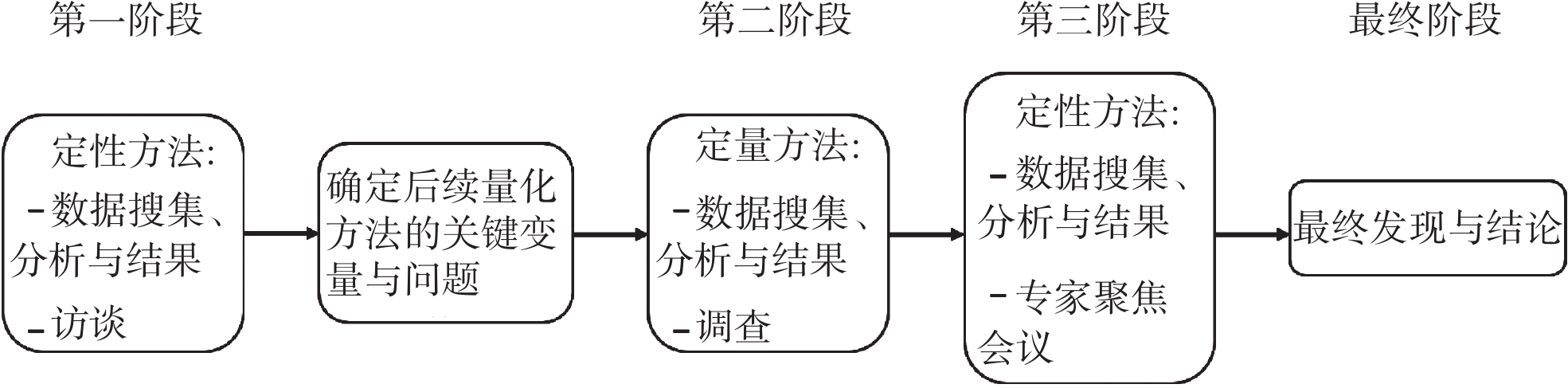

在传统混合研究方法的实施过程中,可有多阶段的方法组合循环,在不同类型方法之间进行多次切换。以质性为主的多阶段混合研究方法,则以质性方法为主要方法,进行“定性-定量-定性”多阶段切换。以米里亚姆·斯图尔特(Miriam Stewart )等人发起的一项多阶段质性混合方法研究为案例,该研究旨在从低收入与高收入者的角度,观察社会经济地位对社会凝聚力(社会排斥/包容的孤立/归属)的影响及其与健康的关联[35]。研究以定性方法为起始,第一阶段采用个人访谈、小组讨论。与会者来自加拿大的8个社区,采用目的抽样法,从高、低收入群中选取119人进行访谈。目的在于获得初步的概况性了解,及关键要素与变量的发掘,从个体角度进行阐释,为后续的定量方法使用提供支持。第二阶段纳入定量方法。调查问题来自包括第一阶段参与者的回答,该部分实施了1671个电话调查。定量方法进一步拓展了样本覆盖面,使研究结果有机会拓展至更广泛的人群,超越原本定性方法的样本范围,是对定性发现的进一步验证。例如,定性方法揭示了一些与贫困与孤立有关的关键发现,而定量方法则较好地验证了其发现是否适用于更为普遍的群体,实现了对前期定性方法的深化与确认。第三阶段回到定性方法的应用。研究人员在定量研究完成之后,进行了一项附加的定性调查,即若干场聚焦会议,以此确保利益相关者在研究中的充分参与,彼此分享结果发现并集体讨论结论的有效性。此阶段参与者与前期的个体样本有很大不同,引入了地方政策影响者、国家政策制定者,提升了研究结论的权威性。

最终,定量方法发现收入是“孤立、归属感、社会排斥措施的一致性预测指标”。定性方法发现由于“健康状况不佳、物质匮乏”,使得低收入人群中受到更多的排斥与孤立,而参与行为是促进归属感与集体福祉的有效途径。不同研究方法的使用,促进了不同的研究发现,实现了对发现的交叉验证。第一阶段的定性方法发现了缺乏财政资源是低收入社区参与率较低的主要原因。这一发现偏离了第二阶段量化方法的发现,即缺乏时间才是低收入和高收入人群参与行为的原因。两类方法的运用,催生了某些关键发现上的差异,其有助于寻找更为本质的要素。第三阶段的定性方法则选择了更具权威性的对象进行集体议事,对两阶段的发现实现了最终确认。整个研究的方法框架如图3所示:

|

图 3 多阶段质性混合研究方法框架 |

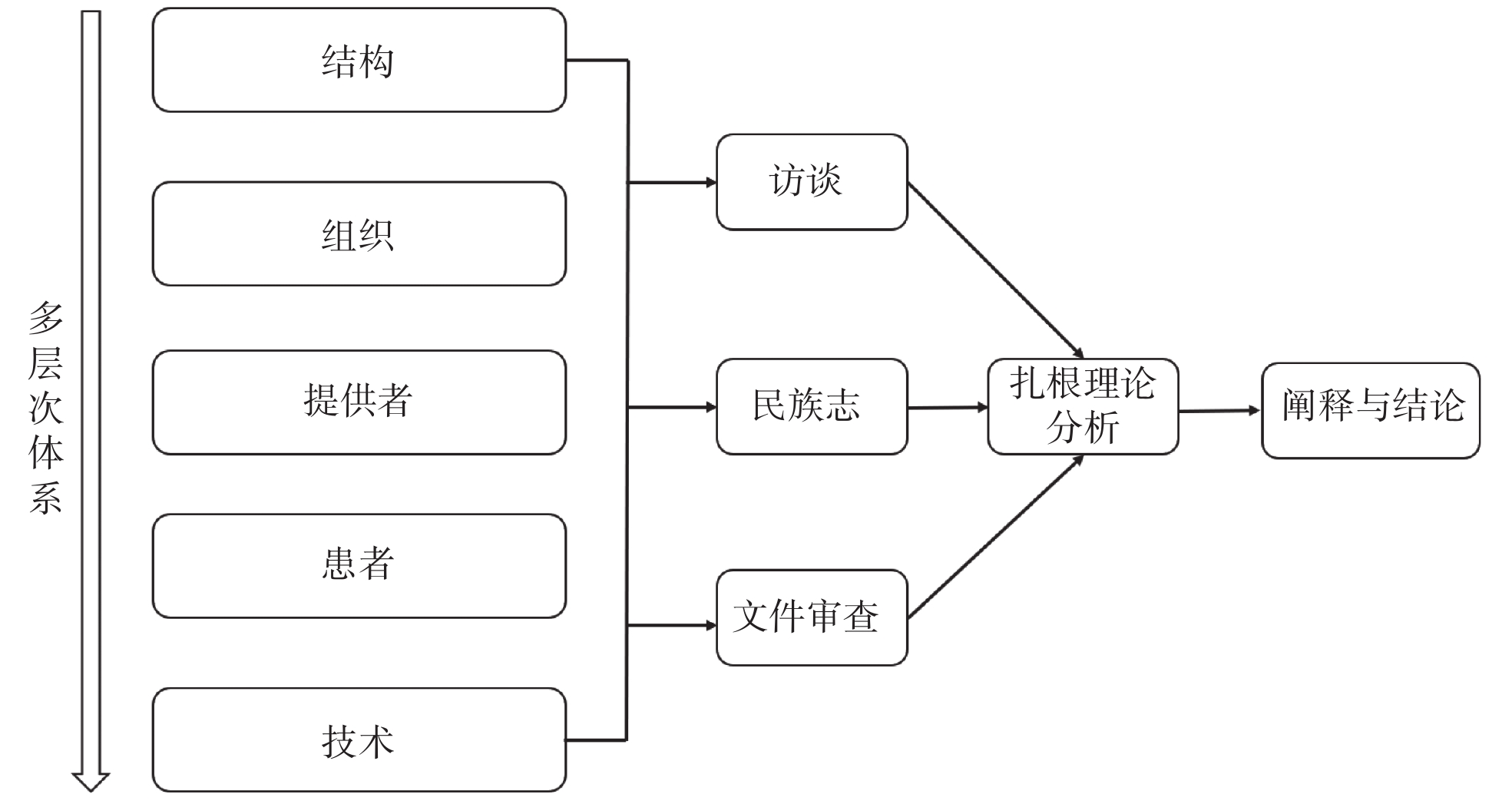

以质性为主的混合研究方法,不仅停留于时序上的方法切换、嵌套组合,还可聚焦于样本在不同抽样层次上的质性方法使用,由此可突出不同层次的经验发现,并实现最终的方法组合。以杰玛·亨廷(Gemma Hunting)的研究为例。慢性阻塞性肺疾病(Chronic Obstructive Pulmonary Disease ,COPD)是加拿大的主要死因,据估计约影响了3万加拿大人。研究尝试探究远程家庭护理对COPD的有效性和成本效益。该研究采用多层次质性混合方法,通过独特的多层次分析,来探索从微观到宏观五个层次(技术、患者、提供者、组织和结构)的远程家庭护理实施,以及相关的促进因素和障碍。研究涉及了广泛的远程家庭护理利益相关者观点,包括患者、非正式护理人员、医疗保健提供者、技术人员、管理人员和不同地区决策者。质性方法对当前的远程家庭护理,提供了至关重要的信息与证据。

研究在五个纵深层次上分别进行抽样,即技术层次、患者层次、提供者层次、组织层次和结构层次。研究着对89位参与者进行了深入的半结构化访谈(n=89);对33名利益相关者进行了大约 29小时的民族志观察,涉及生活与工作空间、日常活动、互动行为;对远程家庭护理资料、公开的远程家庭护理相关文件和患者教育文件进行审查,采用了多种质性方法进行数据采集与分析。整体样本情况为39 位患者和/或非正式护理人员、23 位医疗保健提供者(即 16 位远程家庭护理护士和 7位初级保健提供者)、2位技术人员、12 位管理人员和 13 位决策者。数据采集完毕后,使用扎根理论方法进行分析,从而形成相关主题。最终,从技术与个人环境、患者能力、医疗保健提供者角色与履行这些角色的能力等方面,揭示了远程家庭护理对COPD的影响[36]。

多层次质性混合方法框架的使用,实现了不同纵深层次上的经验观察,结合不同层次上的发现,给出最终的整体性结论,具体方法框架如图4所示:

|

图 4 多层次质性混合研究方法框架 |

以上4个研究案例是以质性为主混合研究方法的具体应用。以质性为主混合研究方法可分为质性主嵌套混合研究方法、多重质性混合研究方法、多阶段质性混合研究方法、多层次质性混合研究方法四类主流方法模式,涉及公共安全、健康医学、人力资源、社会经济等诸多主题与领域。这表明以质性为主的混合研究方法有着较为广泛的适用性,且已得到学界的关注与认可,并在实践中探索出一定的模式与规范。

研究者对于混合研究方法的选择,往往会依赖于传统路径,考虑“定性+定量”的混合方法,或局限于在某几类特定的混合方法中进行选择。这是长期方法路径依赖所造成的,大大限制了研究者对于混合研究方法本身的创新与应用。究其原因,以质性方法为主的混合研究方法缺乏方法本身的系统性梳理,虽然有一定数量的方法实践,但较为碎片化,未体系化地阐释其类属、模式。这直接影响到了研究者对于相关方法的认识与选择,阻碍了方法体系的持续创新与发展,亟待对其进行系统化梳理。基于以上案例中所呈现的几类分类与模式,本文辨析与梳理以质性为主混合研究方法的分类、模式,以求有助力广大研究者在实践中对其方法的了解与选用。

三、方法的体系化图景解析探讨以质性为主的混合研究方法,需深入解析方法体系的诸多关键要点。这里尝试从哲学预设、方法设计、类型辨析三个方面切入,呈现图景化的方法。

1. 方法的哲学预设传统混合研究方法被认为是以实用主义为基础的方法范式,结合了实证主义的定量方法与建构主义的定性方法。学界从本体论、认识论、方法论出发,对混合研究方法所秉承的不同哲学预设进行了辨析。亚当·考特斯(Adam Coates)从1026 篇混合研究方法研究论文中发现了37种不同的哲学预设,较多的是实用主义(23.5%)、解释主义(6.2%)、批判现实主义(4.9%)、建构主义(3.7%)、后实证主义(2.9%)、实证主义(1.2%),不同哲学预设均指向混合研究方法本身的立场[37]。基于主观建构(解释)立场的研究占比达到了所有研究案例的60.5%,而抱有实证主义立场的仅为28.5%。混合研究方法的哲学预设,多偏向于对质性方法范式的倾向,对集成混合研究的方法起了主导性作用。

各界对于混合研究方法所秉承的哲学预设有不同的观点和态度,主要集中于以下两个方面:其一,哲学预设的重要性问题。主要争议在于哲学预设对于方法本身到底发挥着主导、次要还是中立作用?基于亚当·考特斯的研究,有72.8%的研究表示明确的哲学预设是方法采用与实施的前提。

其二,方法集成的定性与定量之争。有学者认为定量与定性秉持不同的哲学预设,简单的集成必然造成哲学预设上的冲突。也有学者认为,不同的哲学预设基础并不影响方法本身的集成,定性与定量的方法集成可形成另一整体性的方法,进而可消解不同哲学预设间的不一致[38]。鉴于学界对混合研究方法哲学预设的讨论,笔者认为混合研究方法需有鲜明的哲学预设作为先导,才能保障方法本身的合理性、规范性。而在具体哲学预设的秉承方面,定量与定性之间并不是非此即彼的关系,单一性的哲学预设未必能较好适应特定混合研究方法,而混合性的哲学预设,或许会是不错的选择,例如“解释主义+后实证主义”“批判主义+解释主义”“建构主义+女权主义”等,关键在于确定权重,明确以哪一类哲学预设为主导。以质性为主的混合研究方法需以明确的哲学预设为前提,在相关哲学预设秉承中,或采用单一或采用混合,但需以质性方法相关哲学预设为主,至此开展研究实践,直至结果的呈现。

2. 以涌现为导向的方法设计以质性为主的混合研究方法,不同于传统的混合研究方法。传统的混合研究方法有着鲜明的变量与具象问题导向,以自然科学的程序化流程,即可得到预先假设的因果、关联、影响等诸类发现[39]。而以质性方法为主的混合研究方法,诸类问题并非有鲜明的前提假设,更多的是大方向、多维度上的定位,只有深入经验之中,形成初步具象问题,从而开展理论与经验间的对话,其结果很大程度上不是依赖计算、假设与推演,而是反思、阐释与思辨[40]。

所谓涌现,是由简单个体特征汇聚成为整体的复杂性特征,不是个体特征的简单叠加,而是由量变到质变的转化。在以质性为主的混合研究方法实施过程中,各类数据的转录、阅读、理解、分析、概念提炼等环节,是对各类数据的汇聚过程。各类概念、观点以及其相互之间的关联形成,需经历对原始数据不断意义解读、复述、重构的过程,从而不断逼近最终意义诠释。整个过程并不是一蹴而就的,需要借助一个个案例、一份份材料集合形成整体性特征。这是一个由量变到质变的意义诠释过程。以质性为主的混合研究方法具有涌现的特质。

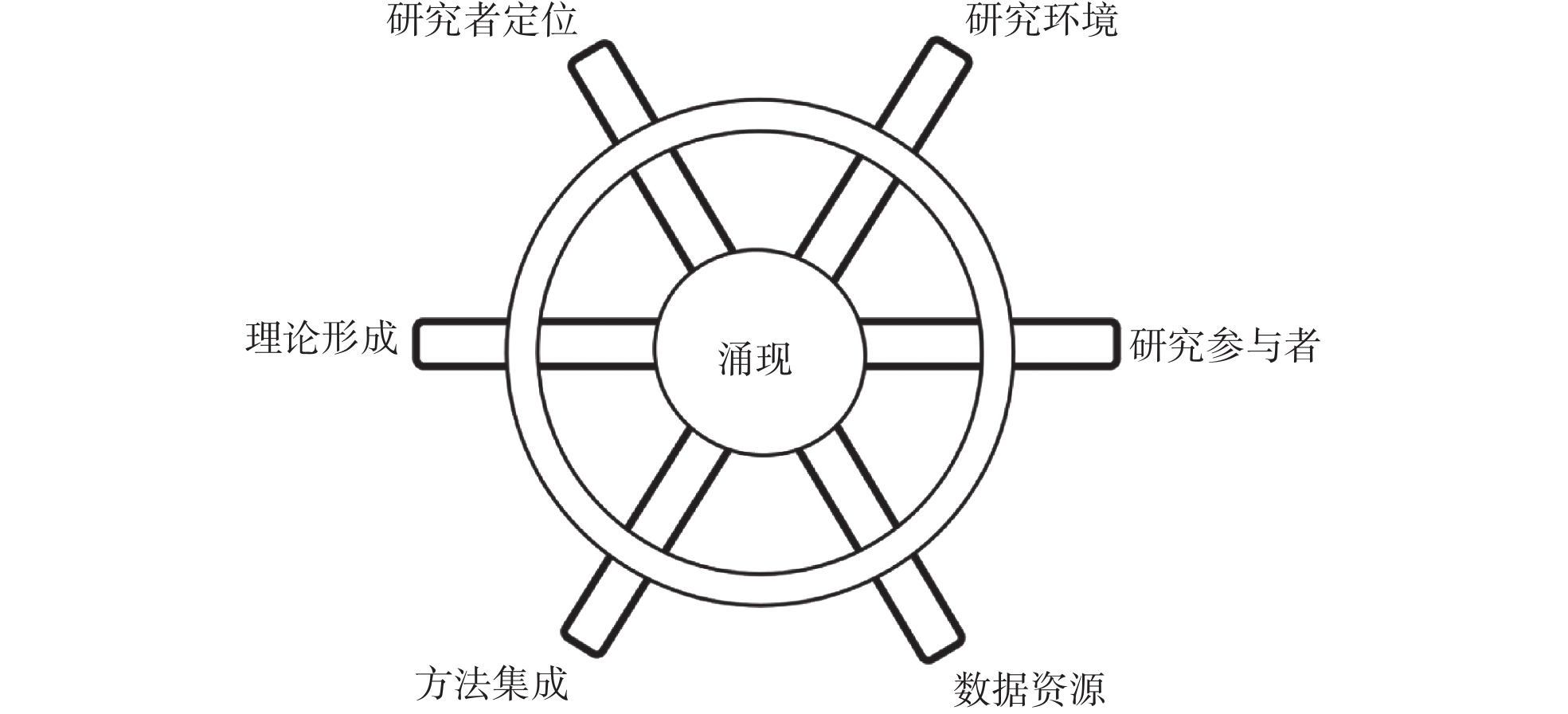

以质性为主的混合研究方法,需遵循一套特定的方法设计,具体包括研究者定位、研究环境、研究参与者、数据资源、方法集成、理论框架六个关键环节(见图5)。

|

图 5 涌现为导向的方法设计环 |

各环节的要点分别为:①研究人员定位,指涉研究人员的学科和方法背景,与研究主题的关联,可为其他人做同样研究提供重要指导。②研究环境,即将特定背景置于个人背景(研究人员的哲学和理论基础、背景知识、教育和技能)、人际关系背景(研究中的利益相关者)和社会背景(机构、地区和国家规范)的生态框架中。③研究参与者,指基于研究需要所采取的对象抽样、数据收集和分析策略,特别考虑参与者承受负担的可能性(例如,时间、身体、情感)。④数据资源,指分析与挖掘可访问的数据,以及使用开放获取的定性数据资源。⑤方法集成,即在质性为主混合研究方法中,选择合适的方法组合,主要关注各类定性方法的选择以及与其他定量方法集成的可能。⑥理论框架,即基于经验研究中的需要,选定特定的理论依据,并与经验数据与理论本身进行阐释循环,持续完善与补充原有理论,提出新的理论设想与框架。

整个方法设计过程分别回应了六个关键性问题:谁在进行研究?在什么环境下开展研究?谁在参与研究?可采用数据有哪些?采用怎样的方法集成(质性为主)?指导研究的理论选择?在实施过程中,整个方法设计环并非是线性的,而是可循环或跳跃的,由此形成质性为主混合研究方法的独有特征。

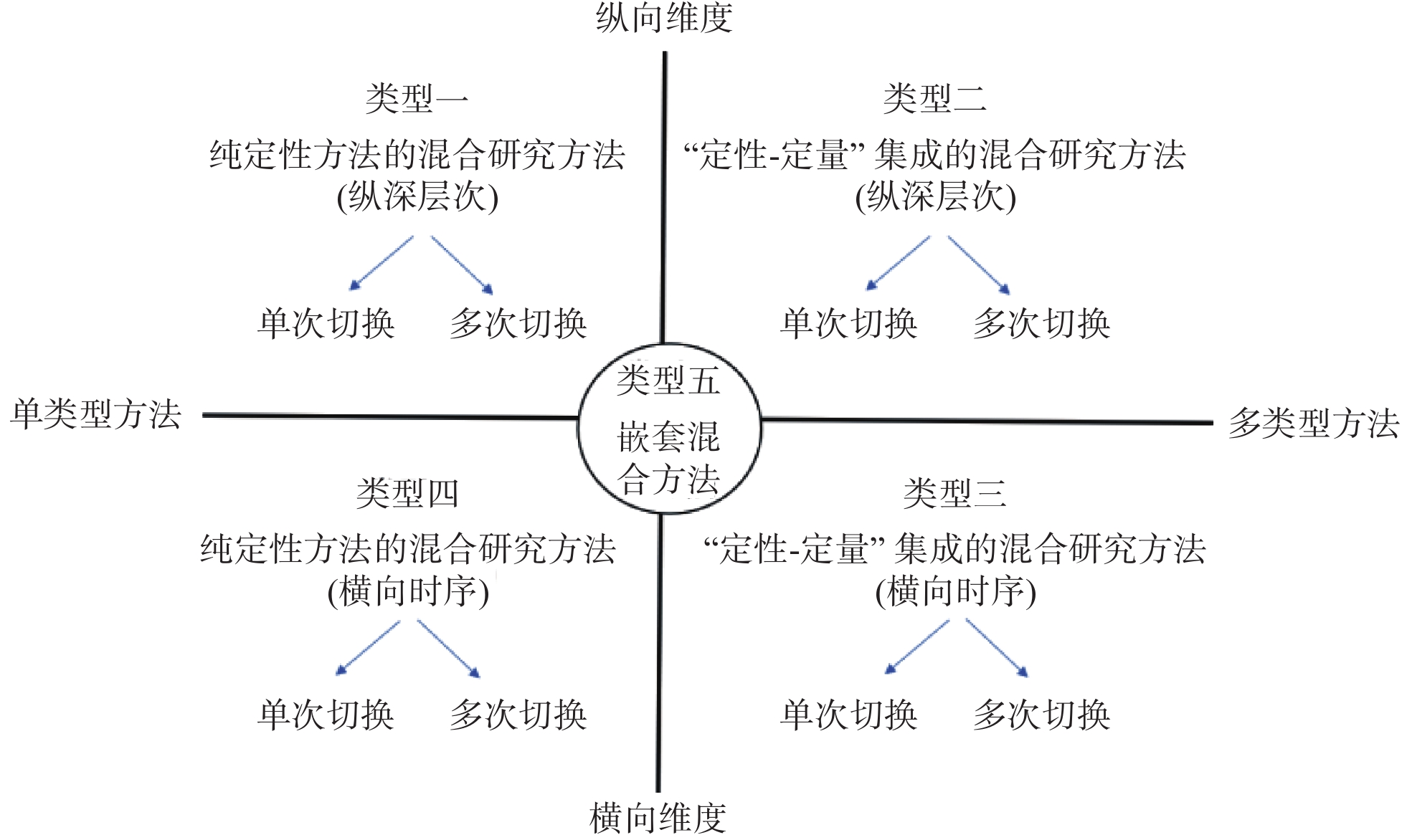

3. 方法的类型学阐释以上四类质性为主混合研究方法案例促发了对相关方法类型的思考。对方法类型的梳理,可从方法类型(单类型-多类型)、方向维度(纵深层次-横向时序)、切换频次(单次-多次)三个观察维度进行类型划分(见图6)。

|

图 6 以质性为主混合研究方法的类型学分析 |

(1)方法类型一:纯质性方法的混合研究方法(纵深层次)

该类混合方法采用单一定性方法,可以是一类或多类定性方法。混合研究方法的实施,是基于不同纵深抽样层次,能较好地考虑不同纵深层次上经验差异与独特发现。例如案例四中所提及的多层次质性混合方法框架,此类混合研究有助于对经验、对象的深层次挖掘,能较好兼顾不同层次维度上的发现,大大增进结论的体系化。

(2)方法类型二:“定性-定量”集成的混合研究方法(纵深层次)

该类混合方法秉承了传统的“定性-定量”方法集成。不同之处在于定性方法在整个方法体系中占据较大权重,方法体系以定性方法为主导。该类型方法并非是在研究实施时序上切换组合方法,而是在纵深抽样层次上切换方法,可以是“定性-定量”的单次切换,也可以是“定性-定量-定性”的多次切换。这大大丰富了混合研究方法的方法集成可能,通过不同方法的互补,实现对不同层次上经验对象的发现,跳出原本依照实施步骤的时序框架进行研究开展。

(3)方法类型三:“定性-定量”集成的混合研究方法(横向时序)

该方法类型与“定性-定量”集成的混合研究方法,均以定性方法为主导开展混合研究,在方法类型上纳入了“定性-定量”集成,且可实现单次或多次不同方法类型间的切换。不同之处在于,其主要实践于横向时序之上,即依照研究实施顺序进行方法间的切换使用,延续了传统混合研究方法模式。案例三中的多阶段质性混合方法,就是此类型方法的体现。该混合方法能较好地多轮次观察经验对象,遵循“经验性初探(定性)-规模化验证(定量)-解释&阐释(定性)”方法实践逻辑。

(4)方法类型四:纯质性方法的混合研究方法(横向时序)

该类方法有着与方法类型二相似的特征,均以定性方法为引领。例如案例二中所提及的多重质性混合研究方法,在不同阶段分别采用了聚焦会议、访谈、主题分析、自叙事漫画多类定性方法。该类型混合研究方法并非是“定性-定量”的方法集成,也可以是不同定性方法间的集成,其依然能构建较为一致性、体系化的混合研究方法,拓展我们对传统混合研究方法的认识。

(5)方法类型五:嵌套混合方法

案例一所提及的质性主嵌套混合研究方法,以定性方法为主实现对定量方法引入,以此实现相互补充。嵌套混合方法之所以位于矩阵的中心位置,主要在于有较多样的方法拓展与型变可能,例如,其可以是多类型定性方法间的嵌套,也可以发生于纵深抽样层次或横向时序层次之上,同时也可以不同方法间的单次或多次切换。该类型方法具有较强的灵活性,且可变换的模式较多。

四、方法运用的实践要义以质性为主的混合研究方法,从相关的案例实践中,提炼了诸类混合研究方法类型。为相关的研究开展提供了可能的实践参考。混合研究方法的实施要点主要集中于以下几个方面:

1. 方法集成的质量评价与适用性质性方法常被质疑的要点主要集中样本数量、结论的复制性、抽样的代表性等方面。质性方法的本源在于对经验的还原、解释、复述、阐释、评估、验证能力,突出的是对于案例、事件、现象内在机理与机制的揭示。虽然定性与定量在研究质量评价标准上有所相似,但各自的指向有所不同。定量方法的效度体现为对变量的有效测量与统计结论,而定性方法则聚焦于描述、解释、理论、评价四类效度。在质量评价方面,需差异化对待。实现方法集成之后,混合方法的质量标准,转变为考量顺序效度、转化效率、劣势最小化三方面。在评估研究质量时,既要考虑单类型方法的质量标准,也要兼顾到方法集成后整体混合研究方法的质量标准。

需要注意是,在以质性为主的混合研究方法中,定性方法需要占据主导性作用。即使纳入了定量方法,也仅是起到支撑、辅助、验证作用,这与传统混合研究中定量、定性采取同等权重对待有所不同,这也是该类混合研究方法的特征。选择以质性方法为主的混合研究方法类型需结合研究问题、对象、情境的需要,有针对性地集成方法。虽诸类方法有着较为广泛的实践空间,但并非是万能的,需重点把握其本质,从方法功能出发选择与集成。

2. 储备与丰富质性方法工具箱传统的定性方法,往往被限定于数据采集阶段的座谈会、观察、访谈等。在方法范式方面,主要集中于现象学、民族志、叙事研究等;在分析策略上,则体现于主题分析、话语分析等,由此框定了传统的定性方法体系。而质性为主的混合研究方法可运用开拓性思维来实现方法创新,例如基于艺术的研究方法(Art-Based Research Methods,表演、诗歌、作曲、演奏等)[41]、影像传声法[42]、隐喻方法(Zaltman Metaphor Elicitation Technique, ZMET)[43]、共识性质性方法(Consensual Qualitative Research, CQR)[44]、经验取样法(Experience Sampling Method, ESM)[45]、幻想主题分析[46]、数字叙事法[47]等。各类方法来源于社会学、管理学、艺术学、健康医学、教育学、旅游学、人机交互等多学科与专业,由此构筑了多元质性方法工具箱,为混合研究的方法集成提供方法支撑。

不同运用的方法,可协助研究者切换不同视角、维度观察我们所习以为常的经验场景与现象,产生新的发现与结论。以质性方法为主的混合研究方法,要求以研究者将自身为研究工具来实现经验研究,有着较强的主观建构与解释力。而丰富的质性方法与工具储备,是助力于研究者实现这一目标的关键。

3. 质量标准借鉴及实践领域拓展不可否认,定量方法相较于定性方法而言,在相关研究中有着更为广泛的应用。以质性方法为主的混合研究方法也必然会卷入相关方法的流程与操作标准,以此增加实施的科学性。可重点关注相关权威研究机构有关质性及混合方法的评价标准,其不仅是标准化的评价体系,同时也是具体的操作流程与规范。例如,Evaluation Tool For Qualitative Studies(ETQS)、Critical Appraisal Skills Programme(CASP)、Consolidates Criteria for Reporting Qualitative Research(COREQ)、standards for reporting qualitative research(SRQR)、The Patient-Centered Outcomes Research Institute(PCORI)等规范性指引[48]。

当前,质性为主的混合研究方法尚处于起步与发展阶段,其主要被应用于特定专项研究之中,但观其未来发展,有进一步延伸与拓展应用领域的可能,例如在专项评估&评价领域,快速质性评价已经成为了一类潮流,例如快速人种学评估(rapid ethnographic assessments,REA)、快速定性调查(rapid qualitative inquiry,RQI)、快速评估程序(rapid assessment procedures,RAP)、快速响应和评估模型(the rapid assessment, response and evaluation model ,RARE 模型)、实时评价(RTE)、快速反馈评价(rapid feedback evaluations,RFE)、快速评价方法(rapid evaluation methods,REM)和快速循环评价等,均是以质性方法为主导的混合研究方法,这为未来实践提供了丰富的想象空间。

| [1] |

Brander RA, Paterson M, Chang YE. Fostering Change In Organizational Culture Using a Critical Ethnographic Approach.

The Qualitative Report, 2012, 17(90): 1-27.

|

| [2] |

Güthlin C, Anton A, Kruse J, etc. Subjective concepts of Chronically ill Patients Using Distant Healing.

Qualitative Health Research, 2012, 12(22): 320-331.

|

| [3] |

Shaw I. Qualitative Research and Outcomes in Health, Social Work and Education.

Qualitative Research, 2013, 12(3): 57-77.

|

| [4] |

Wooley C. Meeting The Mixed Methods Challenge of Integration In a Sociological Study of Structure and Agency.

Journal of Mixed Methods Research, 2009, 16(30): 7-25.

|

| [5] |

Zhang W, Creswell J. The Use of “Mixing” Procedure of Mixed Methods in Health Services Research.

Medical Care, 2013, 11(51): 51-57.

|

| [6] |

Bhavnani. K. Interconnections andConfiguration: Toward a Global Feminist Ethnography. CA: Sage, 2007: 639−649.

|

| [7] |

Russell W. Belk Handbook of Qualitative Research Methods in Marketing. UK: Edward Elgar, 2007: 198−218.

|

| [8] |

Bryman. Barrier to IntergratingQuantative and Qualitative Research.

Journal of Mixed Research, 2017, 1(8): 8-22.

|

| [9] |

Doyle L, Brady A M, Byrne G. An Overview of Mixed Methods Research–Revisited.

Journal of Research in Nursing, 2016, 21(8): 623-635.

DOI: 10.1177/1744987116674257. |

| [10] |

Creswell J W, Clark V L P. Designing and Conducting Mixed Methods Research. UK: Sage Publications, 2017: 123−135.

|

| [11] |

AlaviM, Archibald M. Aligning Theory and Methodology in Mixed Methods Research: Before Design Theoretical Placement.

International Journal of Social Research Methodology, 2018, 21(5): 527-540.

DOI: 10.1080/13645579.2018.1435016. |

| [12] |

Heyvaert M. Critical Appraisal of Mixed Methods Studies.

Journal of Mixed Methods Research, 2013, 7(4): 302-327.

DOI: 10.1177/1558689813479449. |

| [13] |

杨立华, 李凯林. 公共管理混合研究方法的基本路径.

甘肃行政学院学报, 2019(6): 36-46,125.

|

| [14] |

臧雷振. 政治社会学中的混合研究方法.

国外社会科学, 2016(4): 138-145.

|

| [15] |

阿巴斯·塔沙克里. 混合方法论: 定性性和定量方法的结合. 重庆: 重庆大学出版社, 2010: 50.

|

| [16] |

Leech N L. Typology of Mixed Methods Research Designs.

Quality& Quantity, 2009, 43(2): 265-275.

|

| [17] |

约翰·克雷斯威尔. 混合方法研究导论. 唐海华译. 上海: 上海人民出版社, 2015: 39−55.

|

| [18] |

约翰·克雷斯威尔. 研究设计与写作指导: 定性、定量与混合研究的路径. 崔延强译. 重庆: 重庆大学出版社, 2007: 42.

|

| [19] |

Creswell J W. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. UK: Sage, 2018: 212−232.

|

| [20] |

Enosh G. The Development of Client Violence Questionnaire (CVQ).

Journal of Mixed Methods Research, 2015, 8(1): 273-290.

|

| [21] |

Creswell J W. Journal Article Reporting Standards for Qualitative Primary, Qualitative Meta-Analytic, and Mixed Methods Research in Psychology.

American Psychologist, 2018, 73(1): 26-46.

DOI: 10.1037/amp0000151. |

| [22] |

陈向明. 质的研究方法与社会科学研究. 北京: 教育科学出版社, 2000: 392−395.

|

| [23] |

Morgan D L. Searching for Qualitatively Driven Mixed Methods Research: A Citation Analysis.

Quality & Quantity, 2021, 55(2): 731-740.

|

| [24] |

Morse J M. Essentials of Qualitatively-Driven Mixed-Methods Designs. UK: Sage, 2017: 112−132.

|

| [25] |

Patton M. Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice. UK: Sage, 2014: 182−201.

|

| [26] |

Hesse-Biber S. Mixed Methods Research: The “Thing-ness” Problem.

Qualitative Health Research, 2015, 25(6): 775-788.

DOI: 10.1177/1049732315580558. |

| [27] |

劳伦斯·纽曼. 社会研究方法: 定性和定量的取向(第5版). 郝大海译. 北京: 中国人民大学出版社, 2007: 20–80.

|

| [28] |

伍威·弗里克. 三角互证与混合方法. 郑春萍译. 上海: 格物致知出版社, 2021: 1–20.

|

| [29] |

Greene J. C. Mixed Methods in Social Inquiry. US: John Wiley & Sons, 2007: 24−54.

|

| [30] |

Doyle L. ,Brady A.

M. An Overview of Mixed Methods Research–revisited. Journal of Research in Nursing, 2016, 21(8): 623-635.

|

| [31] |

Archibald M M. Current Mixed Methods Practices in Qualitative Research: A Content Analysis of Leading Journals.

International Journal of Qualitative Methods, 2015, 14(2): 5-33.

DOI: 10.1177/160940691501400205. |

| [32] |

Nissim R. The Desire for Hastened Death in Individuals with Advanced Cancer: A Longitudinal Qualitative Study.

Social Science & Medicine, 2009, 69(6): 165-171.

|

| [33] |

Giddings L S. Mixed Methods Research: Positivism Dressed in Drag?.

Journal of Research in Nursing, 2009, 69(11): 195-203.

|

| [34] |

Logie C H, Okumu M. Qualitative Comic Book Mapping: Developing Comic Books Informed by Lived Experiences of Refugee Youth to Advance Sexual and Gender-Based Violence Prevention and Stigma Reduction in a Humanitarian Setting in Uganda.

International Journal of Qualitative Methods, 2023, 12(22): 235-265.

|

| [35] |

Stewart M, Makwarimba E. Researching Reducing Health Disparities: Mixed Methods Approaches.

Social Science & Medicine, 2008, 66(12): 1406-1417.

|

| [36] |

Hunting G, Shahid N, Sahakyan Y, et al. A multi-level Qualitative Analysis of Telehomecare in Ontario: Challenges and Opportunities.

BMC health services research, 2015, 34(15): 1-15.

|

| [37] |

Coates A. The Prevalence of Philosophical Assumptions Described in Mixed Methods Research in Education.

Journal of Mixed Methods Research, 2021, 15(2): 171-189.

DOI: 10.1177/1558689820958210. |

| [38] |

陈晓萍, 徐淑英. 组织与管理研究的实证方法. 北京: 北京大学出版社, 2008: 118−120.

|

| [39] |

唐权. 混合案例研究法: 混合研究法在质性——实证型案例研究法中的导入.

科技进步与对策, 2017, 34(12): 155-160.

DOI: 10.6049/kjjbydc.2016090704. |

| [40] |

毛基业. 运用结构化的数据分析方法做严谨的质性研究——中国企业管理案例与质性研究论坛(2019)综述.

管理世界, 2020, 36(3): 221-227.

DOI: 10.3969/j.issn.1002-5502.2020.03.014. |

| [41] |

李玲. 论艺术取向教育研究方法.

教育研究, 2011, 32(12): 11-15.

|

| [42] |

于一凡, 张庆来, 沈宛仪. 影像发声: 一种促进社区治理与更新的参与式研究方法.

城市规划, 2022, 46(12): 67-74.

|

| [43] |

长虹. 管理研究与隐喻方法.

南开管理评论, 2020, 23(3): 1-2.

|

| [44] |

邵瑾, 樊富珉, 吴洁琼等. 团体咨询中的共情表达: 基于共识性质性研究.

中国健康心理学杂志, 2023, 31(6): 820-826.

|

| [45] |

夏天添, 王慧, 阙明坤等. “学科-产业”融合机制与创新型人才培养绩效——来自经验取样法的调查.

现代管理科学, 2022(3): 75-82.

DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2022.03.010. |

| [46] |

丛珩. 文化记忆视阈下老字号品牌故事幻想主题分析——以北京地区中华老字号为例.

当代传播, 2023(2): 108-112.

|

| [47] |

曹银忠, 闫兴昌. 思想政治教育数字叙事: 内涵、生成与优化进路.

思想教育研究, 2023(10): 18-24.

|

| [48] |

Allison Tong. Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research (COREQ): A 32-item Checklist For Interviews and Focus Groups.

International Journal for Quality in Health Care, 2007, 19(6): 349-357.

|

2024, Vol. 14

2024, Vol. 14