——

社会科学是否属于科学范畴是当代社会科学哲学的重要议题。早期实证主义者如奥古斯特·孔德(Auguste Comte)的观点在社会科学经历解释学转向之后,已逐渐式微;后现代主义者则持续解构传统的科学观念,如让-弗朗索瓦·利奥塔(Jean-François Lyotard)主张:在后现代社会中作为传统科学合法性基础的“元叙事”(métarécits)已失去可信性[1]。在此背景下,当代社会理论研究者普遍摒弃了直接的科学性宣称,转向对传统科学观念和“科学主义”(scientism)的批判与反思。安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)认为,自然科学也是一种阐释性活动,而社会科学的特殊之处在于其涉及“双重阐释”(double hermeneutic)问题[2]。尤尔根·哈贝马斯(Jürgen Habermas)提出了认识兴趣理论,进而在自己所坚持的批判理论(解放的兴趣)和传统的实证主义社会科学(技术的兴趣)之间建立了根本性区分,反对自然科学和实证主义的宰制[3]。这一转向在确立社会科学独特的认识论地位的同时,也削弱了传统科学观念的合法性。

与上述理论家形成鲜明对照的是皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)对科学性始终如一的坚持[4–6]。这位思想家在其反思社会学(reflexive sociology)中展现出独特的双重姿态:既以犀利的认识论批判解构实证主义的科学主义迷思以及“科学”名义下的象征暴力(violence symbolique)[7];更秉持对“科学”之理性及其解放潜能的不懈追寻,对抗反科学主义[8]18。这造成了一个悖论:反思性(reflexivity)既要不断对科学性话语进行客观化,又要坚守自身对科学性的承诺。

借助STS领域的代表性理论——行动者网络理论(Actor-Network Theory,ANT),本文着力阐释二者共享的实践认识论框架如何消解这一悖论。反思社会学既是一种建立社会科学的努力,又是布迪厄科学社会学思想的集中体现,因此本研究既是对作为(社会)科学的布迪厄式社会学进行STS分析的开拓性尝试,又是科学社会学的元分析。这有助于我们理解社会科学中“科学性话语”的建构逻辑,理解其作为“关于人的科学”,与作为“关于物的科学”的自然科学的之间范式差异。同时,这一研究也有助于我们在具体语境中理解批判理论的“解放承诺”与“科学主义”的互动机制,为理解“后真相时代”与“科学建制化时代”双重语境下批判性社会科学的处境提供新视角。这不仅为中国本土社会科学研究提供理论参照,更为加快构建中国特色哲学社会科学体系提供方法论启示。

一、对象与方法 1. 反思社会学中的科学性修辞及其批判在布迪厄的理论体系中,社会学的科学性问题被置于反思社会学之下:其反思性意在完全地掌控科学领域,以取得一种对科学性的有力保障[6]205。从1975年发表的第一篇文章,到2000 — 2001学年法兰西学院的最后一次讲座,布迪厄系统地发展了他的科学社会学思想[5,9-10]。反思社会学始终缠绕其中,作为核心主题出现,它与布迪厄对科学、知识、真理的看法存在着紧密的联系[11-12]。

反思社会学,顾名思义,意指一种具有反思性的社会学,具有多重含义:①布迪厄的经验研究,这些研究成功克服了一系列虚假的二元对立;②对客观化进行客观化(objectiver l'objectivation);③具体而言,对知识场(champ intellectuel),其中知识分子所占位置(position)及其惯习(habitus)与策略(stratégies)的分析;④社会学家的自我分析(auto-analyse);⑤科学理性精神的捍卫与重构;⑥集体的努力与学术体制。可以看到,反思社会学继承了布迪厄早期场域分析(特别是其对科学场的分析)的成果。因此论者往往从场域理论(théorie des champs)和科学论切入诠释反思社会学[13]。这些诠释启发我们采用一种与之对称的观点:不仅要追问场域理论如何形塑反思社会学,更要探查反思社会学如何反向重构布迪厄的科学社会学体系。

在布迪厄的理论体系中,反思社会学既是对科学性的保证,又包含对科学性话语建构过程的社会学分析,因此其中隐含着一种自我指涉的“科学性修辞”。纵观布迪厄的思想谱系,无论是前期还是后期,其学说的象征力量都来自他对“科学性”(scientificity)的主张[4][6]198-217[14][15]361。但问题在于,布迪厄对于“科学性”的主张缺乏坚实的基础:如潘利侠指出,布迪厄对科学场域自主性潜能的乐观预期与场域理论的基本预设之间存在张力[16]。这关联着一个更为根本的悖论:反思性要求悬置各种科学性宣称,对其进行客观化,因此在反思社会学对科学性的承诺与反思性本身的批判性之间存在持久的紧张关系。但布迪厄却未充分回应这一明显悖论。以上这些批评深刻揭示了布迪厄反思社会学概念体系中的某些重大缺陷,却未能建立系统性的批判框架。

还有一类批评揭示了反思社会学概念体系与其实践意图之间的客观距离:反思社会学“除了以科学的名义之外,往往缺乏斗争(struggling)”[15]361。作为一种意图于解放实践的理论,反思社会学必须实现“知行合一”,至少要建构可操作的联结机制。

综上所述,反思社会学既是布迪厄本人的(社会)科学实践,又是其科学社会学思想的核心主题。在反思社会学中存在着科学性修辞与科学论的紧密互动,对反思社会学的STS分析是破解社会科学科学性问题的重要切口,具有深远的理论价值与实践意义。

2. 作为方法的ANT行动者网络理论源自以拉图尔为首的巴黎学派,以行动者(actor)、转义(mediation)、网络(network)等概念为核心[17]。转义者(mediator)并非特定的行动者,而是一种方法论立场:将行动者视为意义重构者而非信息传递者[18]。转义者会转译(translation)它们本应表达的意义或元素,转译“是由事实建构者给出的、关于他们自己的兴趣(interests)和他们所吸收的人的兴趣的解释。”[19]184通过转译,行动者协商形成共同目标,由此构建行动者网络(actor-network)[20]。这一网络并非行动者与关系的静态集合,而是具有涌现特性的转化系统。ANT作为一种方法,就是由网络中的转义者出发追踪网络的形成[21]。

值得强调的是,ANT中的行动者不一定是传统意义上的实体,而是任何通过制造差别而改变事物状态的要素(element)[22]286。在ANT中,行动者本质上是一个功能性的定义,强调其产生的客观因果效应。思想能否作为行动者的问题在ANT中存在争议,一部分人仅仅将思想视为网络的结果,或者转译前后行动者的动机,这忽视了思想对网络的客观影响。例如政治团体思想的某个版本在作为共同的宣言被接受后,就能对网络产生影响。思想作为行动者并非自己行动,而是以人类行动者为代言人(spokesperson),这与其他非人类行动者别无二致。基于此种认识,克里斯托弗·M·哈特(Christopher M. Hartt)等人引入了“非实体行动者”(Non-corporeal Actants,NCA)概念,并将之应用到了一系列研究中[23–25]。这实际上在ANT中区分了思想观念的两种功能性角色(见表1)。ANT并不是固定的理论框架,而是一种方法指南[26]。在实证规则之下,具体谁是行动者是由网络的特点决定的[27]。在自然科学中,科学家往往和一系列实体打交道,而在社会科学中,科学家处理的则更多是无实体的思想与意义。同时,行动者也不一定是严格的单数,黑箱化的网络也可以被视为一个单一的行动者,这就是为什么我们可以谈论“英国政府”,而不必将它拆分为一个个要素[22, 28]。因此,我们可以将反思社会学内部诸概念及其整体都视为行动者,以更好地捕捉其能动性。

| 表 1 思想观念在ANT中的两种功能性定位 |

ANT的特性使其不仅能被用于对知识生产过程的研究,也可以用于更为广泛的领域,如知识的传播[28–30]。ANT平等对待其视域之下的一切要素[20, 31]。这种特性使得ANT适合用来分析包含多元要素的混合系统,特别是在引入NCA之后,ANT在跨领域地研究社会科学方面具有独特的优势。

ANT恰好契合我们的方法诉求:整体性地、跨领域地、对称地研究反思社会学及其“科学性”。同时,布迪厄与拉图尔具有学术上的亲缘关系:两人大约在同一时期进入科学社会学领域,共同参与了一系列学术辩论,并且两人在一系列文本中相互进行了评论[5][10]45-55[32-33]。更为关键的是,拉图尔和布迪厄的科学社会学思想有明显的相同点:他们都反对SSK对科学知识的相对化[5];他们都将科学比喻为“战争”,将真理视为力量(power)斗争的产物[10,34, 35] [36]139-140;他们都分析并重视科学家的资本(capital)或信用(credit)的关键作用[10]92-104[32]。然而,由于相异的本体论与认识论表述,两人的思想也存在差异[5,37]。将ANT应用于反思社会学,有助于澄清布迪厄科学社会学中的“科学性”概念和布迪厄社会学的科学性基础。

二、作为真理之转译的反思社会学 1. 象征暴力对真理的问题化布迪厄对社会科学“科学性”的看重具有深刻的现实关怀。在布迪厄看来,科学性修辞之所以在社会科学中发挥着决定性的作用,是因为科学性的社会效应决定了社会科学的命运。在统治者越来越多地运用科学来实施一种象征暴力时,科学性便具有揭示与维护象征暴力的双重社会效应。这一双重效应是科学性话语合法化效力的体现,因为这种潜在的社会力量,涉及社会世界的科学“必然会受到质疑”;同时,正是由于科学性话语包含着“攻击的威胁”,它会激起某些“防御策略”:将其简化为纯粹的信念(doxa),取消其科学性[36]89-90[38]。象征暴力与科学性的复杂关系是布迪厄现实关怀的直接投射,也是他科学社会学的重要论题,从此出发能帮助我们更好地绘制布迪厄科学社会学的地形图。

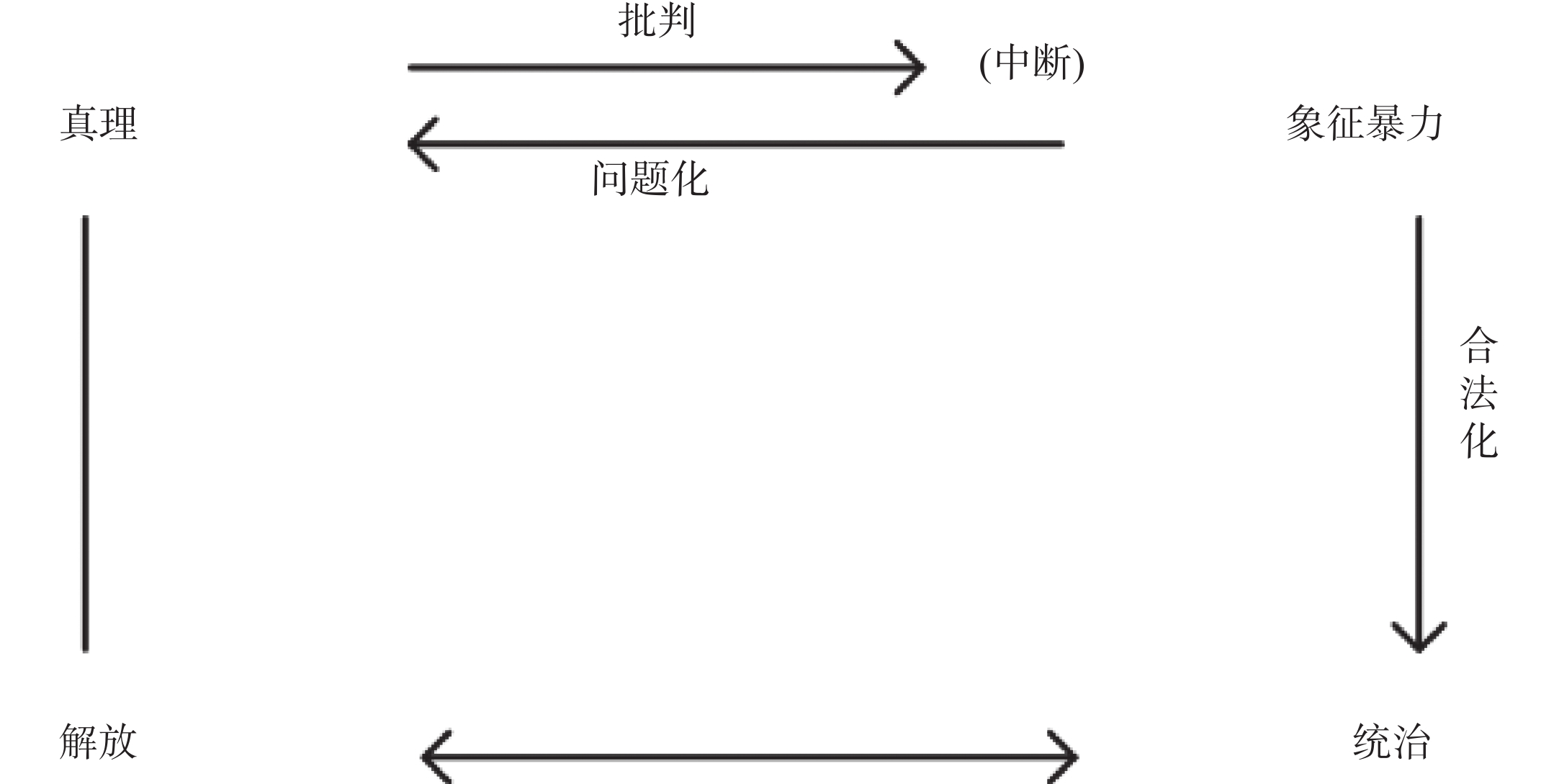

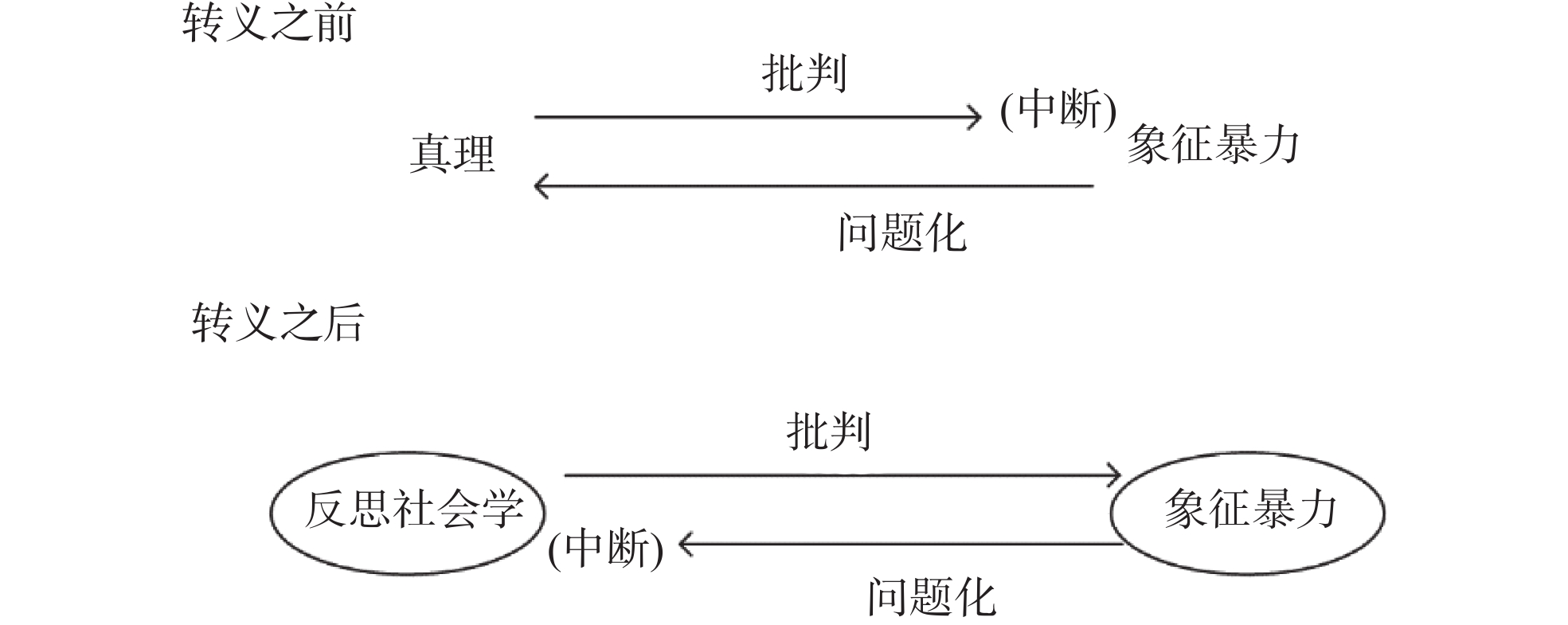

在布迪厄的理论体系中,象征暴力直接关联着“真理”问题。作为一种权力运作机制,象征暴力通过赋予各种信念以真理的修辞形态,在认识论层面构建起遮蔽性的认知框架[39, 40]。真理在此呈现出双重性:既是揭露象征暴力的批判之矛,又是巩固支配结构的意识形态之盾。象征暴力对真理提出根本性的“质疑”:通过将真理还原为一种纯粹的信念,消解其自明性。同时,在这样的语境下,“真正的真理”对象征暴力的批判性解构,本质上构成了一个具有政治哲学意涵的图式。真理与象征暴力的相互转译呈现为斗争性的认知重构,由此确立起两组对立范畴:真理维度指向解放与批判,象征暴力维度则关联统治与遮蔽(见图1)。

|

图 1 真理与象征暴力 |

真理在遭受象征暴力问题化的同时,又必须通过自我确证来批判它。布迪厄的叩问直指现代知识生产的阿喀琉斯之踵——当真理本身成为权力规训的对象,批判的社会科学何以获得其科学性。

2. 科学作为真理之转译对真理问题化的克服布迪厄明确拒绝对科学的相对化,主张建制化的科学场域(champ scientifique)通过内在的运行机制建构真理[36]139-140。“客观性是该场域(科学场域)的一种社会产物,它决定于这个场域所接受的预设条件。”[10]120科学知识的真理性由科学场域的相对自主性来保证。场域的自主性体现在外部决定因素必须通过场域特有的形式和力量中介才能对其中的行动者产生影响[41]132。对于科学场域而言,越是自主,就越是持久的真正革命场所,就越脱离外部社会规范的约束,越能产生真理[10]76-92。因此,在科学场域中追求真理并不意味着对科学场域施加一种外在的限制,而是谋求科学场域自主性的解放:“要想推动科学的发展,就必须推动自主权的发挥。”[34]42

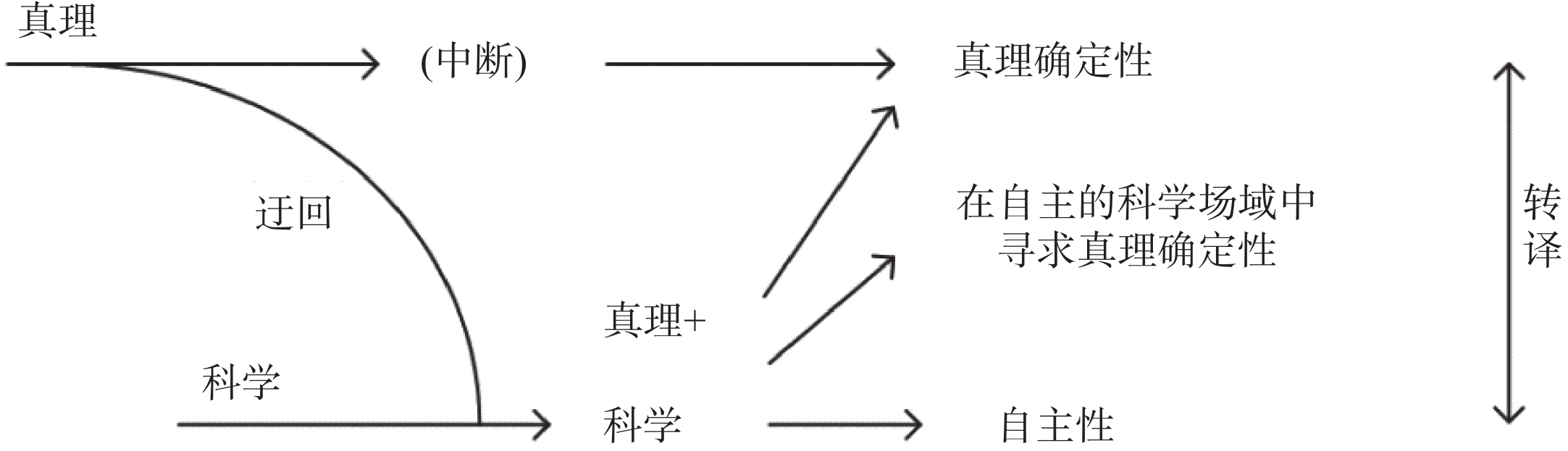

根据ANT,如图2所示,为了揭露象征暴力,真理意图到达某种真理确定性,但这一路径为象征暴力所中断,此时真理性诉求必须通过转译迂回(detour of translation)来实现:真理“捍卫自身”的目标被转译为科学场域“保卫自主性”的目标。当科学被征募为真理的代言人时,真理也同时被重构为科学网络的信用凭证。这一过程催生出“科学—真理”的杂合行动者:它既非纯粹的科学性承诺,也非制度化的被动产物,而是网络动态重构中形成的强制通行点(obligatory passage point),兼具科学的规范性与真理的批判性。

|

图 2 真理与科学 |

真理克服了象征暴力对其的问题化,重拾了自己的批判与解放潜能。但布迪厄对科学场域的分析主要还是以自然科学为对象,倘若各种相对化社会科学的力量成功了,那么我们便只能以自然科学中的科学真理来进行战斗,这正是布迪厄所竭力避免的。因此,布迪厄本人目标的实现还需要使社会学成为一门科学,使得它能占据图2中由科学所占据的位置。

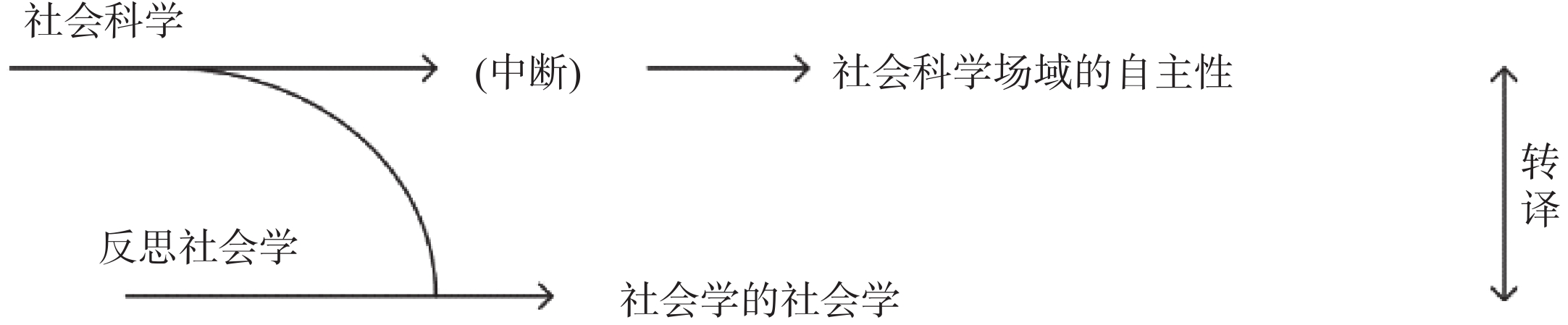

在社会学能否成为科学这一问题上,布迪厄立场鲜明:“它就是一门科学,我们为什么不承认呢。”[8]24但相比于自然科学,社会科学场域的入场费较低,其自主性与监督作用较弱。“社会科学特别明显地受到他律的影响,其自律性的内部条件又太难以建立。”[10]147承认社会科学与科学在自主性上的差距,并不意味着将社会科学从其社会关系中分离出来。导致这样一种局面的原因在于研究者“未考察自身与研究对象的关系。”[8]26-27布迪厄的解决之道在于将上述因素纳入社会科学的视野,即实践一种社会学的社会学,以此增强社会科学场域的自主性,这构成了如图3所示的转译。

|

图 3 科学的社会科学与反思社会学 |

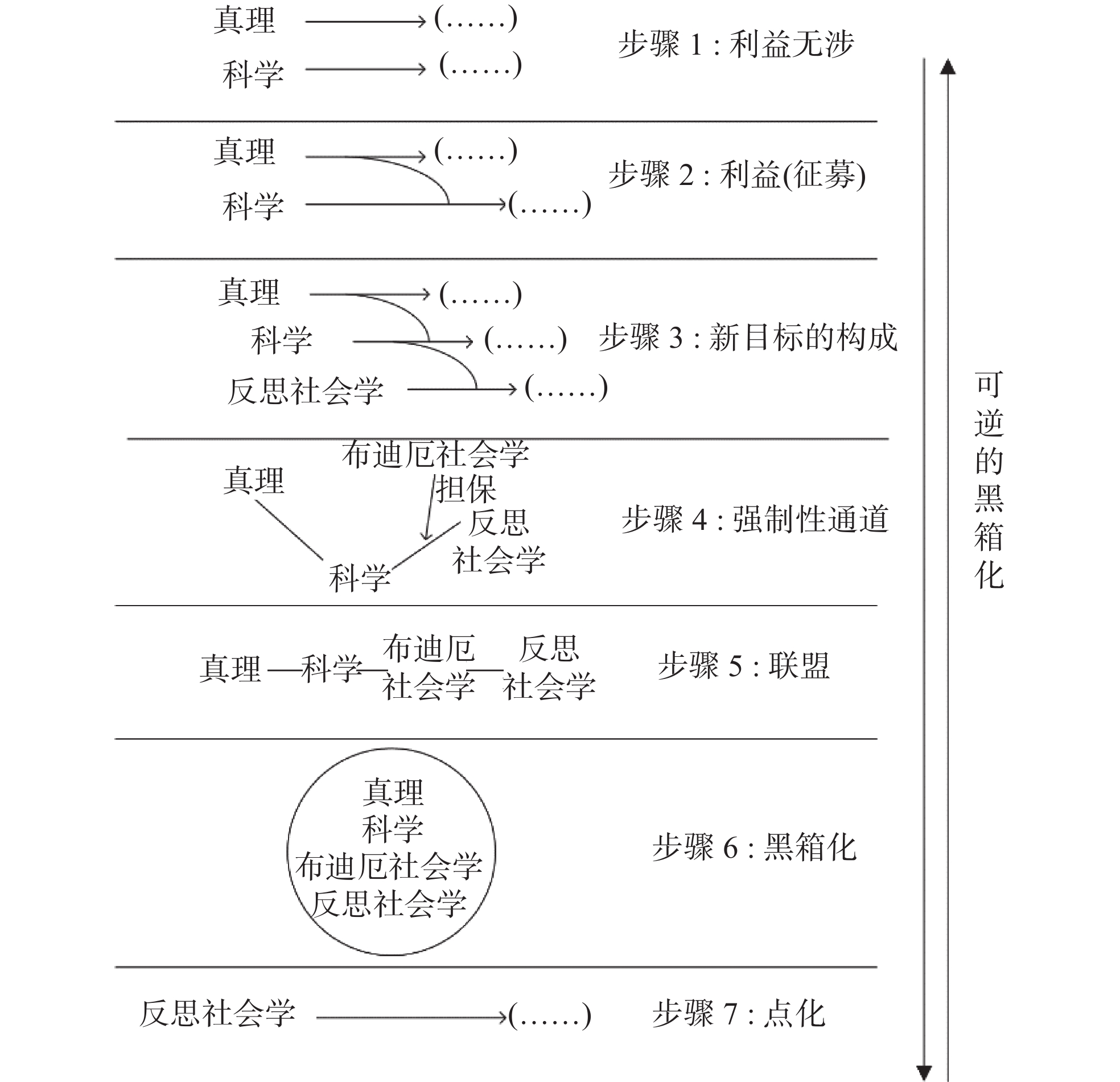

ANT提醒我们,一个转译链条的强度取决于其“最薄弱的一个环节”[19]205。毫无疑问,上述转译链条最为薄弱的一个环节是“(作为科学的)社会科学——反思社会学”这一节。人们并没有充分的理由去相信反思社会学能够成功地实现社会科学的自主性,在社会科学界,存在众多与之相竞争的方法论提议,还存在相对主义等杂音,反思社会学并不必然成为唯一的选择。因此“必须有某种东西把兴趣的暂时并置转变成持久的整体”[19]206。而发挥这样一个关键性的整合功能的,正是“布迪厄社会学”这一新行动者及其所关联的众多行动者。

加桑·哈吉(Ghassan Hage)认为,对布迪厄文本的实践性阅读能够引导读者走向布迪厄反思社会学的方法[42]。这一洞见深刻揭示了布迪厄方法论体系的特征:其经验研究(布迪厄社会学)与方法论建构(反思社会学)呈现出显著的互文性。首先,正是反思性使布迪厄成功克服了以往理论中的根深蒂固的虚假二元对立,发展出一系列的新概念工具,如场域(champ)、惯习、实践感(sens pratique)等。反思社会学是“实践理论展开的前提条件。”[16]21其次,反思社会学作为“客观化的客观化”“社会学的社会学”要求运用布迪厄场域理论的分析工具。这使得布迪厄社会学的科学性与反思社会学的合法性形成了对称的互证结构:对二者承认可以被对称地转译。

布迪厄社会学并非孤独的行动者,其背后存在着复杂的行动者网络:既包含布迪厄本人作为具有“学术信用”(scientific credit)的理论建构者,也涵盖了经受检验的概念体系、被广泛认可的经验研究范式、多样化的研究对象群体,以及由期刊编辑、学术委员会和读者群构成的制度性支撑体系。正是这些行动者的力量使得布迪厄社会学成为一位强而有力的行动者,借助它的力量,上文所分析的转译链条中的各个元素紧紧联系在一起,同盟被加强,最终形成一个黑箱(blackbox)。这样一个黑箱化(blackboxing)的过程可见于图4,其中关键的步骤在于步骤4和步骤5。布迪厄社会学对“科学—反思社会学”这一环节的加强形成了一条强制性的通道,“真理-科学-布迪厄社会学-反思社会学”得以构成一个强有力的同盟。

|

图 4 反思社会学的黑箱化 |

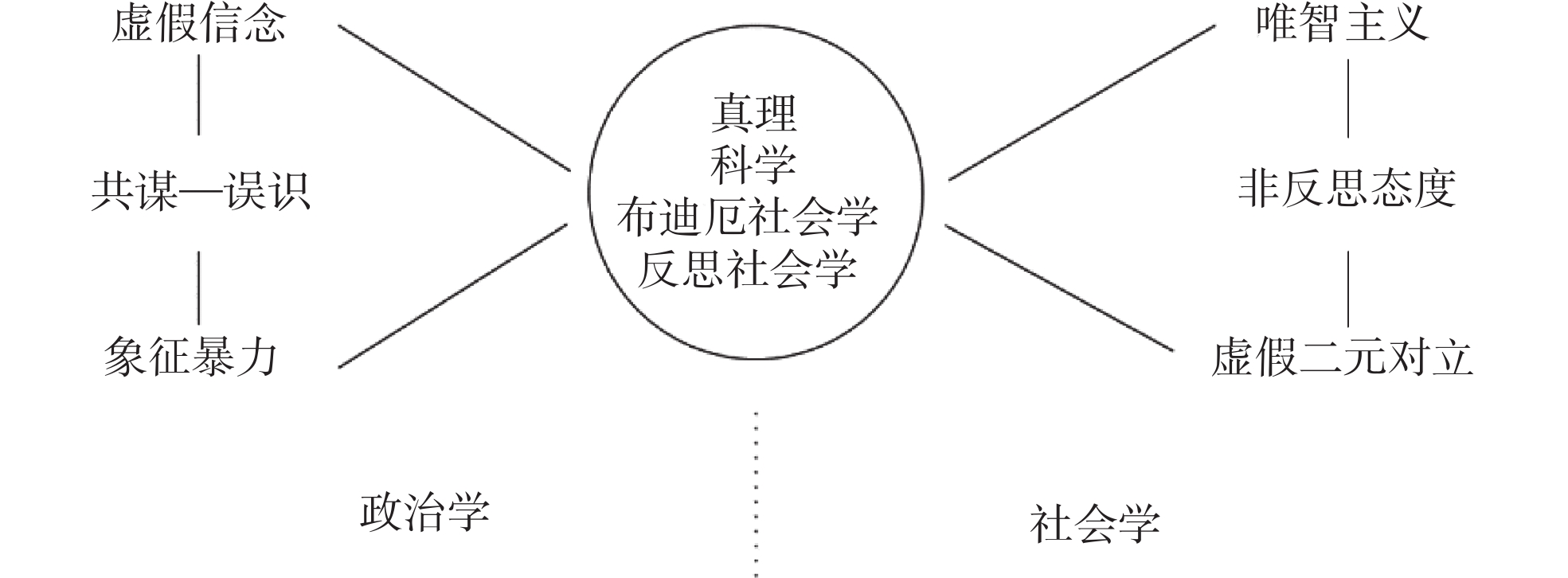

在成功地实现了黑箱化之后,“反思社会学”作为“一个”行动者而整体行动,并成功编织出一个新的行动者网络。如图5所示,在这个网络中,“反思社会学”处于核心,外围是众多与之相对立的行动者。与科学真理相对的是虚假信念和象征暴力,象征暴力的运行方式是一种“共谋/误识”。故而在左边存在一条由“虚假信念—共谋/误识—象征暴力”组成的转译链条。与布迪厄社会学、反思社会学相对的是布迪厄所克服的那些社会科学中隐含的唯智主义及各种虚假二元对立。布迪厄认为唯智主义是各种虚假二元对立的智识根源,将两者沟通起来的是一种非反思的态度,因此在右边存在一条由“唯智主义—非反思态度—虚假二元对立”组成的转译链条。于是我们看到,一边是政治学,一边是社会学。真理的批判维度被反思社会学重构,后者既消解象征暴力的问题化,又再生产真理的合法性。

|

图 5 反思社会学的行动者网络 |

不难看出,图5所示的网络是图1所示的小规模网络的拓展,这一拓展是通过不断征募新的行动者实现的。在复杂的转译链条被构建起来之后,如图6所示,在无所不在的象征暴力之下,只有科学才能确保我们获得真理,于是真理便从科学所追求的目标,变为科学的同义词。此时只要坚持科学真理,就能够克服象征暴力对其的问题化,将被中断的批判道路重新联通起来;相反地,现在是象征暴力对真理的问题化被中断,它必须推翻科学,摧毁其科学性,才能质疑真理。

|

图 6 反思社会学的转义 |

真理通过将自身转译为反思社会学,从而克服了象征暴力对其的问题化,重构其批判潜能,但真理还需要跨越概念体系与实践之间的界限才能获得其科学性。正如布迪厄本人所说,对于社会科学,“要使这种话语具有某种真正的力量,唯一的办法是在那里积累社会力量,使其能够自我宣扬。”[8]5反思社会学的网络建构面临着独特的悖论:科学场域需要相对封闭性以维持其自主性[34]37。但此时的网络必须保持开放性以持续征募新行动者。在布迪厄看来,唯有反思社会学能够解决这一悖论,它是“唯一能够兼顾‘隶属’、‘参与’的优点,以及‘外部性’、‘断裂’、‘保持距离来维持客观’等优点的方法。”[43]177因此,布迪厄意在推动反思社会学依次实现“从理论主张到学术实践”和“从学术到大众”的跨越。

在ANT视角下,科学性并非陈述的固有属性,“一条陈述的命运取决于其他人的行为”[19]176-177。既要避免现实中的人类行动者们对反思社会学缺乏兴趣,又不能让反思社会学在转译中失去原貌,就要采取如下的策略:“吸收他人(enroll others)的参与,从而使他们加入事实的建构;控制他们的行为,以便使他们的行动可以预测。”[19]184我们很难全面考察和评估这种情境下实际被采用的和可以采用的转译策略。本研究转而通过选取两个典型案例,分析其中的转译策略。

1. 反思社会学从概念到实践的案例考察反思社会学不能仅仅将自己局限于概念体系中,而是需要成为现实的社会科学实践。这一实践不是布迪厄本人的孤独探索,而是一项集体的事业,这是反思社会学的内在要求[41]37。从ANT看,这需要一系列的转译策略:从社会学科学“专家”之中征募同盟者,组建“实验室”(laboratory),从而进行学术生产。下文将通过一个来自《反思社会学导引》的案例来对此进行分析。

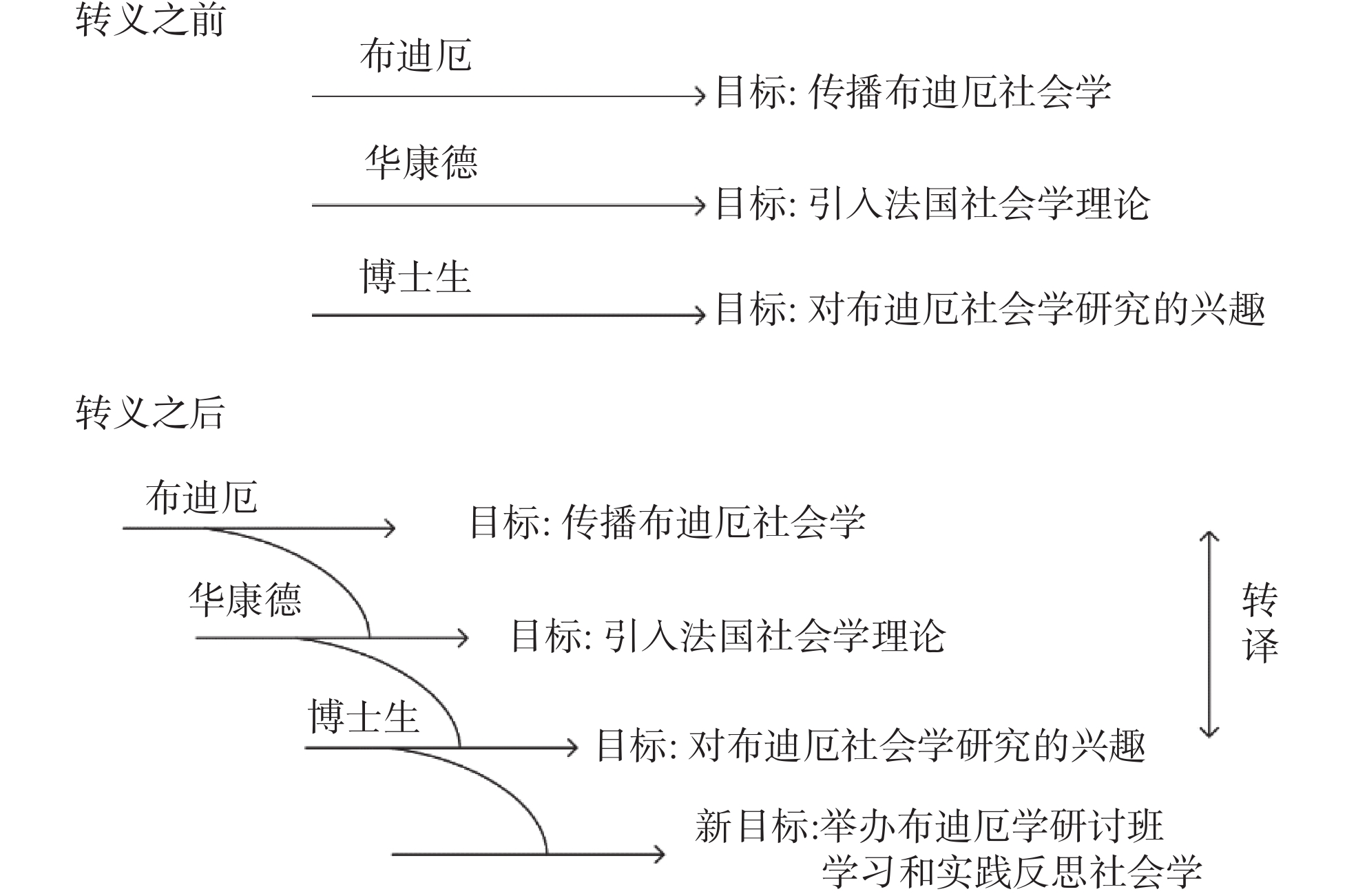

《反思社会学导引》肇始于芝加哥大学一个为时一学期的研讨班。参与这场研讨班的行动者有布迪厄、华康德和博士生们。布迪厄的目标是充分展现自己的学说,进而将它传播到大洋彼岸[41]2。作为法裔美籍社会学家的华康德,则热切希望能够将一种不同于美国风格的社会学引入美国,形成有意义的对照[41]8。而博士生们则表现出对布迪厄社会学研究强烈的兴趣,对其提出了一个长长的问题清单[41]1。他们的兴趣最初没有必然的交集:华康德可以引入其他的欧陆理论,在这个问题上他并不是没有别的选择;博士生们也可以仅仅关注那些研究中的具体细节,而对布迪厄和华康德想要展现的东西置若罔闻;布迪厄同样可以忽略博士生和华康德的诉求,专注于阐述自己的反思社会学体系。然而一种转译策略在书中清晰可辨:布迪厄反复强调反思性在其早期研究中的关键作用,赋予其科学性,进而吸引华康德与博士生们的目光;华康德着重将反思性作为布迪厄社会学的核心特征进行阐述,进一步加强这种联系;在反复的展示中,反思社会学作为“科学”的形象迎合了博士生们的兴趣。原先零散的目标被整合为一个新的目标:共同研讨反思社会学并在未来某个合适的时间实践它(见图7)。

|

图 7 研讨班的转译 |

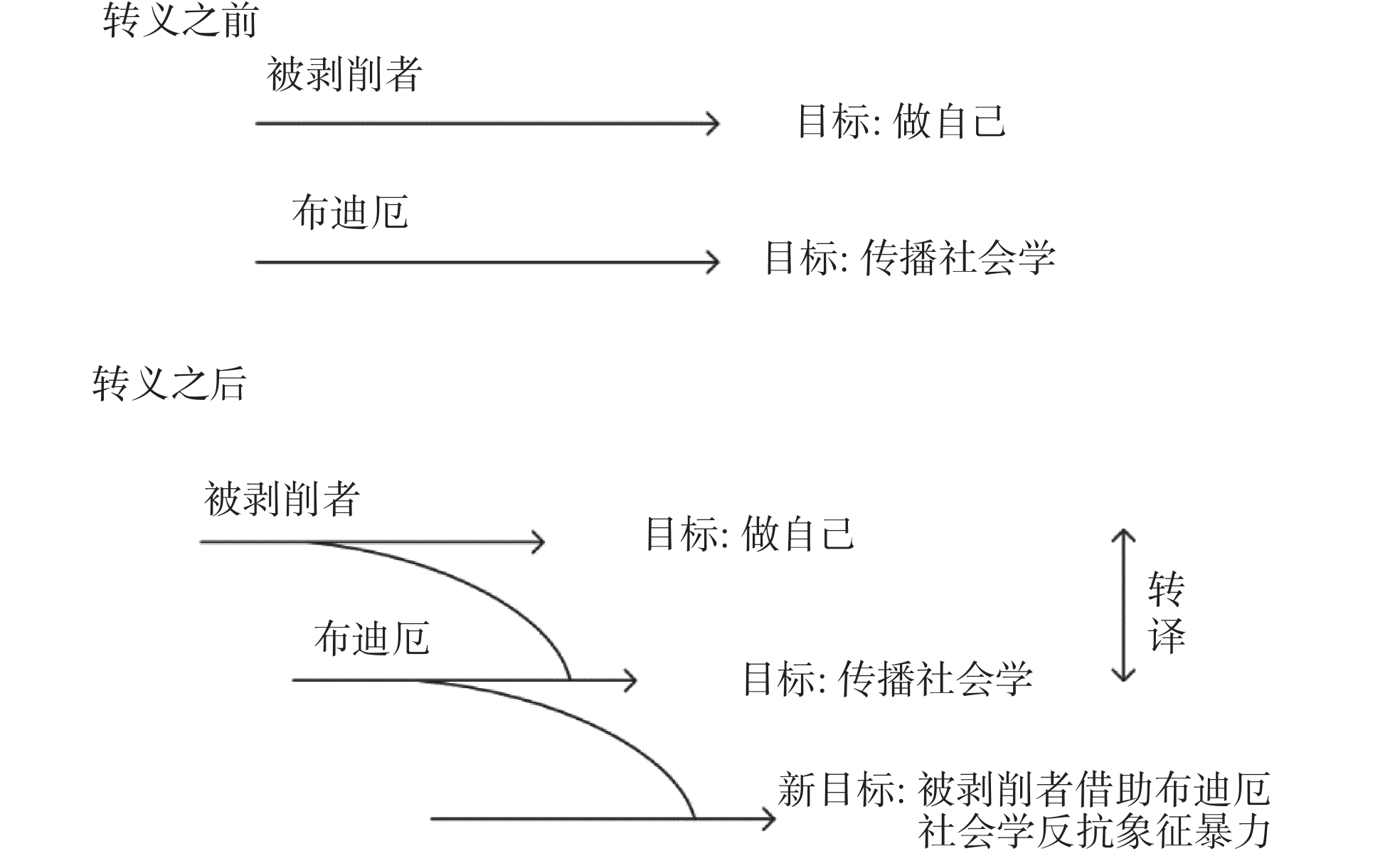

要让反思社会学的科学产生布迪厄预想中的解放效果,就必须跨越专家与常人的界限。在ANT的视角下,这需要一系列的转译策略:吸引常人的目光,使其团结到反思社会学周围。在《社会学的问题》纲领性的序言中,布迪厄明确阐述了这一点:“如果社会学是一种仅供专家玩赏的专业知识,那它就不值得任何人为之花上哪怕一小时的时间。”[8]7而正是在这样一个目标明晰的文本里,我们能发现一个典型案例。

这个案例来自一个记录布迪厄20世纪80年代早期讨论的文本[8]47-78。在这个文本里,布迪厄首先将目光投向社会中的被剥削者,他们被强加了一种无法实现的规范,因而他们对此种剥削境地的摆脱,便是获得自由施展其自身惯习的可能性——“做自己”。在追求这一目标的过程中,他们缺少力量,往往“只能依靠自己的武器”,因此必须寻求“科学”这一同盟者的帮助[8]55。被剥削者“做自己”的目标被转译为接受一种科学作为“武器”,这条转译链的延长线便是布迪厄式的反思社会学。而布迪厄想要回答社会学的传播问题:科学知识的传播存在着客观的困难,感兴趣者(知识分子)无法触及,可触及者(被剥削者)不感兴趣[8]53-54。因此,当被剥削者拾起科学这一武器时,布迪厄面临的困境也就被解决了。借助于这样一种转译,被剥削者和布迪厄现在拥有了一个共同的目标,那就是这些感兴趣者借用科学(布迪厄社会学)来反抗一种象征暴力,从而能够“做自己”(见图8)。

|

图 8 被剥削者的转译 |

布迪厄并不是“孤掌难鸣”,对这样一些转译的策略的积极的回应可见于克里斯·塞缪尔(Chris Samuel)的一篇文章。他阐明了现有理解集体身份的方法与受布迪厄启发的集体身份作为支配与服从坐标的理解之间的区别,将布迪厄式的方法初步应用于LGBTQ组织的研究中,同时号召关注集体身份的社会运动研究应当认真对待布迪厄的社会学[44]。

3. 网络的拓展把科学理解为一种网络,意味着将科学的增殖与传播看作网络的拓展。随着网络的拓展,其所包含的行动者数量不断增加,力量也不断增强[19]。反思社会学通过一系列的转译策略,从概念体系拓展为实验室,再进一步拓展到常人之中,这一过程正是其科学性不断强化的过程。它的终点是成为大众日常生活中的常识,构成“生活世界”的一部分,进而支撑一场足够广泛的解放运动。

在ANT的视域下,理论的传播并非遵循扩散模型(diffusion mode),而是遵循转译模型(translation model):黑箱并没有什么惯性,只是通过许多人的行动,才在空间里运动,并在时间里变得牢不可破[19]231。布迪厄思想跨大洋的传播并非理论自身的成就,而是众多学者共同的成就。可以看到,美国社会学界对布迪厄理论的兴趣是布迪厄思想长期稳定渗透到美国社会学中的结果。学者们不仅越来越倾向于引用和肯定布迪厄,而且许多人正在利用他们的研究成果来质疑并推进其研究计划[45]23。正因为这个过程中每一个人都有自己的兴趣,才需要通过一系列的转译策略来消解理论传播中的变形。这种困境在“布迪厄学派”国际化过程中充分显现:其学术遗产正被建构和消费为一种“社会理论”,丧失其在法国学术场域中特有的理论品格,形成“去政治化”的理论版本[42]420。

网络的拓展也伴随着权力关系的重组,当反思社会学进入公共场域后,媒体逻辑与学术逻辑的碰撞导致新的转译策略产生。20世纪90年代,布迪厄调整学术策略,在《世界的苦难》中搁置已有的概念工具,引导读者关注访谈本身、呈现方式以及访谈前的分析性引言,在反思社会苦难的本质以及社会学理解模式的过程中进一步思考[42]。这一策略的实质是在不同网络形态间建立转译,将抽象理论重新锚定在具体经验节点上。

四、总结与讨论 1. 结论:肯定的反思性与科学性通过ANT,我们能够绘制一幅反思社会学的路线图:真理通过征募科学这样一个盟友,以强有力的姿态回击了象征暴力对它的质疑,保卫了自身的合法性。但它真正需要的盟友并非自然科学,而是社会科学。借助反思性对科学性的保障,反思社会学作为“科学的”社会学被纳入同盟之中。这一同盟关系暂时是脆弱的,它需要一个强有力的担保来证明“反思社会学=科学”。在作为担保者的“布迪厄社会学”进入网络之后,这个同盟变得牢固,以至于无法被拆散开来,成为一个黑箱。进一步地,通过征募一系列的“专家”,反思社会学突破了概念体系,成为一个进行现实的学术生产的团体。这个团体继续将常人纳入网络,最终与政治发生关联,不断接近它最初的目标:推动政治性的解放。正是在这个过程中,反思社会学的科学性不断增强。

可以看到,布迪厄的目标本质上与科学的目标相一致:尽可能地“说服”大众。因此布迪厄对科学性的坚持不仅仅是一种学术旨趣,而是一种实践目标。这就要求其“反思性”作为一个积极的因素起作用,去创造和保证科学性。然而布迪厄的敌人也可以采用相同的策略,这决定了布迪厄必须同时反对科学性。从ANT的视角看,这里实际上存在着两种“科学性”,一种是在转译的过程中存在的“科学性修辞”,另一种是网络的产品。在实践中区分两者是危险的,网络中生产的科学性必须将自己包装进“科学性修辞”中,否则作为“科学性”基础的网络会被拆解。反思社会学的表面悖论实际上是网络中“科学性修辞”与“科学性”复杂关系的一种投射:布迪厄的反思性概念并不超越具体的理论生产实践,其自我运用并不创造新的层次,并不存在认识论的自我否定与无限递归,真正的问题在于布迪厄不得不用一种先知式的预言策略式地预先宣称科学的力量,以此来建立网络。

正因为布迪厄这种本质上是肯定性的目标,在反思社会学中,反思性概念根本来看便是肯定性的。布迪厄的反思性不同于传统批判理论的“否定辩证法”,他的态度更为现实,也更有建设性。同样,布迪厄的“科学性”也不同于传统科学观念中的科学性,传统的科学不需要预设一个“根本上敌对的网络”,而在布迪厄这里,这个对手的存在却是一切的出发点。

在建立反思社会学网络的过程中,布迪厄采取了一系列建立同盟的策略,对此种策略性的揭示并不一定意味着对反思社会学的直接反驳。布迪厄的反思社会学生命力并不仅仅在于概念体系的逻辑自洽,更在于持续的网络化能力:通过不断吸纳新的行动者,重构转译链条,维持批判动能。从ANT的视角看,“持异议者除了建立另外一个实验室以外别无他法。”[19]133正如布迪厄本人所说:“要想反驳我,只需早点起床,努力工作即可。”[34]28但此类批评也有其深层的合理性,对转译策略的客观化正是对其所建立的同盟的削弱。

将反思社会学置于ANT视域之下带来三重诠释革新:在认识论层面,真理生产被重述为网络化的转译实践;在方法论层面,反思性被重构为关系性的建构技术;在实践论层面,学术介入转化为拓展网络的社会工程。这使我们更加清晰地看到了反思社会学的实践面向。内迪姆·卡拉卡亚利(Nedim Karakayali)构造了一个“布迪厄-阿多诺”的对立,认为布迪厄的反思社会学归根到底是一种“认识论”实践,阻碍了社会学家对另一种可能社会的想象,因而无法超越对现实社会谬误的表征[15]。实际上,这过多地将一种纯粹认识论实践的缺点给予了反思社会学。

2. 讨 论(1)布迪厄与拉图尔的科学社会学

科学社会学致力于理论化科学的社会条件(the social conditioning of science)。这种尝试削弱了科学知识的有效性,并导致相对主义。布迪厄与拉图尔共同致力于克服这种相对主义。两人大约在同一时期开始在科学社会学领域发表著作。在他们的早期著作中,都参与了关于知识与现实对应关系的认识论辩论。在这之后,两人都探讨了科学与社会之间的关系。这两种理论都接近于为科学应如何组织提供答案。最为关键的是,他们二者共享的实践认识论框架都主张对科学的社会条件进行理论化并不必然导致相对主义。总之,在STS的战场上,拉图尔与布迪厄拥有共同的目标:应对“科学确定性的缺失”(the lack of scientific certainty)这一事实建构[5,9][33]227。

在相似的立场下,布迪厄和拉图尔发展出了非常不同的科学社会学。布迪厄坚持科学场域的独特性与真理的跨历史性。拉图尔则主张科学真理与网络的同构,否认这种跨历史性。同时,二人为科学真理的产生设定了相反的条件:布迪厄强调科学领域的相对自主性,而拉图尔则强调关联的必要性[5]。既有的研究主张这些差异源于其对立的认识论和本体论假设。在本体论上,布迪厄是实体本体论,而拉图尔则是关系本体论[37]。在认识论上,布迪厄拥护理性主义,而拉图尔则拒绝所有认识论主张[5]。

从拉图尔的视角看,布迪厄以一种实践构建出了一个网络。我们可以打这么一个比方,布迪厄是冰原上的旅行者,他以自身卓越的方向感沿着一条道路前进,而这条道路就是地图测绘员拉图尔所测绘出的道路。布迪厄对于科学真理跨历史性的强硬坚持来自网络建构的需求,来自增强其反思社会学批判力量的紧迫需求。于是我们可以看到另外一种可能性,布迪厄与拉图尔科学社会学差异的核心在于不同的实践立场,特别是批判立场。布迪厄一直致力于对各种自然化的客观事实背后的象征暴力的揭示,这样一种理论的庸俗解读被拉图尔视为与“阴谋论者”(conspiracists)无异。与布迪厄对事实的怀疑不同,拉图尔宣扬一种拥抱事实的批判范式[33,40,43]。在布迪厄这里,事实处于不稳定的状态之中,总可以被怀疑,因此他需要一种额外的规范性。而拉图尔取消了对事实的普遍怀疑倾向,事实本身便可以作为批判的锚点。布迪厄对规范性的额外需求是通过一系列二元区分来实现的,这是一种“区分敌我”的政治性战略。因此,我们能够看到,虽然两人都进行了同样的认识论革命:将科学视为“科学战争”,将真理视为一种民主的力量斗争的产物[10, 34, 35] [36]139-140。但是布迪厄不得不强调两种斗争的区分:科学场内部的斗争和外部的斗争[34]56。虽然两人都分析了科学家的资本(capital)或信用(credit)的关键作用[10]92-104[32]。但是布迪厄不得不强调两种资本的区分:一种是科学本身的权威性资本,另一种是施加于科学世界的权力资本[10]95。对布迪厄和拉图尔的科学社会学进行比较能够引导我们思考一个根本性的问题:在科学的统治之下,到底以什么样的姿态拥抱科学才能重拾批判之火?

(2)批判理论的社会工程

拉图尔对“事实”与“批判”的敌对关系进行了颠覆,事实不再是批判的对象,而是其盟友。在他看来:“问题的核心从未在于远离事实,而是如何更贴近事实。”[33]231传统批判理论往往陷入“批判者-批判对象”的二元框架,而网络化视角则揭示出批判实践的批判效能取决于网络中关键转译节点的分布与连接强度。这种认识促使我们重新评估批判理论的介入策略:有效的社会批判不应局限于话语解构,而应致力于构建更具韧性的网络。正如拉图尔所说,批评者不应是“解构者”(the one who debunks),而应是“联结者”(the one who assembles),不是去揭露种种神话,而是去举办批判者的集会[33]246。当我们将社会学批判理解为持续的网络化实践,布迪厄留下的理论遗产就能在与其他批判传统的对话中不断重构,持续释放其解放潜能。这种认识将我们引向一个更具生产性的理论场域,打开了布迪厄的理论遗产与当代思潮的对话空间。同时,这也指引我们建构一种更具现实性的工程化的批判理论:在布迪厄与哈贝马斯之间,存在一个作为“战术”的拉图尔。

(3)本研究的不足

本研究在以下方面存在不足。首先,本文对布迪厄的学术实践关注不够充分,没有充分展现“布迪厄学派”的现实发展轨迹,如果能将这一部分内容纳入研究之中,无疑具有重大的意义。其次,本文对布迪厄前期的“科学性修辞”与后期的“反思社会学”之间的关联考察得不够,应当承认,这一关联对于我们理解布迪厄体系中的“科学性”具有重要的价值,值得进一步研究。

| [1] |

利奥塔尔. 后现代状态:关于知识的报告. 车槿山, 译. 南京: 南京大学出版社, 2011: 1−8.

|

| [2] |

吉登斯. 社会学方法的新准则: 阐释社会学的建设性批判(第二版). 徐法寅, 译. 北京: 商务印书馆, 2021: 152−179.

|

| [3] |

尤尔根·哈贝马斯. 认识与兴趣. 郭官义, 李黎, 译. 上海: 学林出版社, 1999: 303−346.

|

| [4] |

Robbins D. Sociology as Reflexive Science: On Bourdieu’s Project.

Theory, Culture & Society, 2007, 24(5): 77-98.

|

| [5] |

Kale-Lostuvali E. Two Sociologies of Science in Search of Truth: Bourdieu Versus Latour.

Social Epistemology, 2016, 30(3): 273-296.

DOI: 10.1080/02691728.2015.1015062. |

| [6] |

让-路易·法比亚尼. 布尔迪厄传. 陈秀萍, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2021: 198−217.

|

| [7] |

皮埃尔·布尔迪厄. 论国家: 法兰西公学院课程: 1989—1992. 贾云, 译. 北京: 生活· 读书·新知三联书店, 2023: 188−189.

|

| [8] |

皮埃尔·布迪厄. 社会学的问题. 曹金羽, 译. 上海: 上海文艺出版社, 2022: 3−78.

|

| [9] |

Bourdieu P. Specificity of Scientific Field and Social Conditions of Progress of Reason.

Social Science Information, 1975, 14(6): 19-47.

|

| [10] |

布尔迪厄. 科学之科学与反观性. 陈圣生, 涂释文, 梁亚红等, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2006: 38−159.

|

| [11] |

田耕. 社会学知识中的社会意象——Doxa概念与布迪厄的社会学知识论.

社会学研究, 2005, 20(1): 60-83.

|

| [12] |

赵万里, 赵超. 生成图式与反思理性: 解析布迪厄的知识社会学理论.

社会, 2012, 32(2): 33-50.

|

| [13] |

王树生. 迈向场域视角的反思性科学社会学——对布迪厄科学社会学思想的考察.

自然辩证法研究, 2013, 29(12): 21-27.

|

| [14] |

斯沃茨. 文化与权力: 布尔迪厄的社会学. 陶东风, 译. 上海: 上海译文出版社, 2012: 312.

|

| [15] |

Karakayali N. Reading Bourdieu with Adorno: the Limits of Critical Theory and Reflexive Sociology.

Sociology, 2004, 38(2): 351-368.

DOI: 10.1177/0038038504040869. |

| [16] |

潘利侠. 实践与反思的两难: 布迪厄的社会学炼金术.

清华社会学评论, 2022(1): 13-37.

|

| [17] |

吴莹, 卢雨霞, 陈家建, 等. 跟随行动者重组社会——读拉图尔的《重组社会: 行动者网络理论》.

社会学研究, 2008(2): 218-234.

|

| [18] |

布鲁诺·拉图尔. 潘多拉的希望: 科学论中的实在. 史晨, 刘兆辉, 刘鹏, 译. 上海: 上海文艺出版社, 2023: 422−423.

|

| [19] |

布鲁诺·拉图尔. 科学在行动——怎样在社会中跟随科学家和工程师. 刘文旋, 郑开, 译. 北京: 东方出版社, 2005: 105−243.

|

| [20] |

Callon M. Some Elements of a Sociology of Translation - Domestication of the Scallops and the Fishermen of St-brieuc Bay. Sociological Review Monograph, 1984, 32(1_suppl): 196-233.

|

| [21] |

郭明哲. 行动者网络理论(ANT). 复旦大学博士论文, 2009: 76−100.

|

| [22] |

Callon M, Latour B. Unscrewing the Big Leviathan: How Actors Macro-structure Reality and How Sociologists Help Them to Do So. Knorr-Cetina K, Cicourel A V. Advances in Social Theory and Methodology: Towards an Integration of Micro and Macro-sociologies. Boston, MA: Routledge & Kegan Paul, 1981: 277−303.

|

| [23] |

Hartt C M. Controversies in NCA Theory. Hartt C M. Connecting Values to Action: Non-corporeal Actants and Choice. Leeds: Emerald Publishing Limited, 2019: 185−198.

|

| [24] |

Hartt C M, Mills A J, Mills J H, et al. Sense-making and Actor Networks: the Non-corporeal Actant and the Making of an Air Canada History.

Management & Organizational History, 2014, 9(3): 288-304.

|

| [25] |

Hartt C M, Mills A J, Helms Mills J. The Role of Non-corporeal Actant Theory in Historical Research: A Case Study of Henry Wallace and the New Deal.

Journal of Management History, 2019, 26(1): 60-76.

DOI: 10.1108/JMH-01-2019-0004. |

| [26] |

Mol A. Actor-network Theory: Sensitive Terms and Enduring Tensions.

Kö lner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 2010, 50(1): 253-269.

|

| [27] |

Latour B. An Inquiry into Modes of Existence: An Anthropology of the Moderns. Porter C, trans. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018: 41.

|

| [28] |

Law J. Notes on the Theory of the Actor-network: Ordering, Strategy, and Heterogeneity.

Systems Practice, 1992, 5(4): 379-393.

DOI: 10.1007/BF01059830. |

| [29] |

Edwards M L, Ziegler C. Examining Science Communication on Reddit: From an “Assembled” to a “Disassembling” Approach.

Public Understanding of Science, 2022, 31(4): 473-488.

DOI: 10.1177/09636625211057231. |

| [30] |

姜天海, 张增一. 行动者网络理论视阈下的开放获取运动: 转译、背叛与磋商.

自然辩证法研究, 2025, 41(2): 88-95.

DOI: 10.3969/j.issn.1000-8934.2025.2.zrbzfyj202502014. |

| [31] |

布鲁诺·拉图尔. 我们从未现代过: 对称性人类学论集. 刘鹏, 安涅思, 译. 上海: 上海文艺出版社, 2022: 193−198.

|

| [32] |

布鲁诺·拉图尔, 史蒂夫·伍尔加. 实验室生活:科学事实的建构过程. 修丁, 译. 上海: 华东师范大学出版社, 2023: 203−256.

|

| [33] |

Latour B. Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern.

Critical Inquiry, 2004, 30(2): 225-248.

DOI: 10.1086/421123. |

| [34] |

布尔迪厄. 科学的社会用途——写给科学场的临床社会学. 刘成富, 张艳, 译. 南京: 南京大学出版社, 2005: 35−57.

|

| [35] |

布鲁诺·拉图. 巴斯德的实验室: 细菌的战争与和平. 伍启鸿, 陈荣泰, 译. 新北: 群学出版有限公司, 2016: 18−21.

|

| [36] |

布尔迪厄. 帕斯卡尔式的沉思. 刘晖, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2009: 89−90, 139−140.

|

| [37] |

常照强. 布迪厄、卢曼与拉图尔——本体论多元化视野下的科学社会学.

科学与社会, 2017, 7(1): 41-54.

|

| [38] |

皮埃尔·布迪厄. 学术人. 王睿琦, 钟牧辰, 译. 上海: 上海文艺出版社, 2024: 47−48.

|

| [39] |

刘拥华. 布迪厄的“终生问题”.

社会学研究, 2008(4): 113-137.

|

| [40] |

皮埃尔·布尔迪厄. 普通社会学(第一卷):分类斗争. 刘晖, 译. 上海: 上海人民出版社, 2023: 3−43.

|

| [41] |

布尔迪厄, 华康德. 反思社会学导引. 李猛, 李康, 译. 北京: 商务印书馆, 2015: 1−11, 37, 132.

|

| [42] |

Hage G. Pierre Bourdieu in the Nineties: between the Church and the Atelier.

Theory and Society, 1994, 23(3): 419-440.

DOI: 10.1007/BF00993837. |

| [43] |

皮耶·布赫迪厄. 所述之言: 布赫迪厄反思社会学文集. 陈逸淳, 译. 台北: 麦田, 城邦文化出版, 2012: 179−185.

|

| [44] |

Samuel C. Symbolic Violence and Collective Identity: Pierre Bourdieu and the Ethics of Resistance.

Social Movement Studies, 2013, 12(4): 397-413.

DOI: 10.1080/14742837.2013.823345. |

| [45] |

Sallaz J J, Zavisca J. Bourdieu in American Sociology, 1980–2004.

Annual Review of Sociology, 2007, 33(1): 21-41.

DOI: 10.1146/annurev.soc.33.040406.131627. |

2025, Vol. 15

2025, Vol. 15