——

2. 中国科普研究所;

3. 中华女子学院

随着现代信息技术的快速发展和移动互联网的普遍应用,社交媒体成为公众获取信息的最重要渠道。然而,社交媒体平台在为人们提供快捷便利的同时,也助长了虚假信息泛滥,成为一个新的社会问题。新冠肺炎疫情初期的“双黄连事件”就是一个例子。2020年1月31日22时46分,新华社旗下微博新华视点发文称“中成药双黄连口服液可抑制新型冠状病毒”,在接下来的一个多小时(截至24时)有包括人民日报、检察日报等的395个认证为媒体的微博发布了该消息。随着消息不断扩散,部分微博用户误解了双黄连口服液药效,出现了网上药店双黄连口服液脱销、大批人连夜在各地药店排队抢购等行为,增加了疫情扩散的风险,导致了部分微博用户质疑媒体和科研机构。2月1日1时38分中国新闻社旗下国是直通车发布上海药物研究所的回应,指出“抑制并不等于预防和治疗”。该警告信息后来被广泛传播,专家的声音通过媒体纠正了由不准确报道引发的虚假信息传播问题,有4万余条微博参与了该话题的讨论,随后两日讨论量急剧减少。2月4日,央视新闻再次强调双黄连的用法,2月5日后“双黄连事件”引发的舆论风波逐渐平息。

“双黄连”舆论风波为我们在突发性重大公共事件背景下研究科技类虚假信息传播提供了一个内容丰富的案例。本文借助于质性分析方法分析微博内容,在此基础上分析事件原因和平息过程,揭示科学、媒介与社会之间的复杂互动关系,为科技类虚假信息传播与控制提供一个研究案例。

一、相关研究现状与问题在日常语境中,虚假信息、谣言、流言等通常具有相似的语义,也常被混淆,常用于代指各种真假难辨的、未经官方证实的、或在民间话语空间广泛流传的不实消息。虚假信息(misinformation)是词典网站(Dictionary.com)2018年的年度词汇,意指“无论是有意的还是无意的,被广泛传播的不实信息”。

随着新媒体的快速发展和普及,学者们在探讨虚假信息时往往与社交媒体联系在一起。索特瑞斯·安特尼迪斯(Sotirios Antoniadis)等人[1]和阿迪蒂·古普塔(Aditi Gupta)等人[2]都认为虚假信息是在社交媒体上被有意或无意地传播的错误信息。玛丽·安·菲茨杰拉德(Mary Ann Fitzgerald)提出了几种典型的虚假信息类型,包括信息内容不完整、信息过时、传播者对信息有主观有偏见、恶作剧、前后存在矛盾、翻译不准确、对内容进行编辑和修改、存在事实性错误及学术不端行为等[3]。本文所要研究的虚假信息,特指那些在社交媒体上被有意或无意地制造、传播和造成影响的信息,信息内容存在错误,生产和传播信息的人可能是故意曲解、误导他人,也可能认为自己分享真实信息。科技类虚假信息的内容与科学技术有关,或是包含已经被证明为错误的信息,或是由于对原内容进行编辑、修改、简化或曲解而产生误解或不良影响的信息。

与一般社会信息相比,科技信息往往超出普通公众的常识和经验范围,媒介科技报道是公众获得科技信息的重要途经。在这个过程中,记者是沟通科学家与公众的中介,他们需要理解科学家的科学表述并将其转化为通俗语言呈现在读者面前,但其内容选择、报道立场、所在媒体的媒体规程和组织要求,影响着科技报道的质量和准确性[4]。科技报道中的夸大其词[5]和缺少对不确定性的清晰说明也会让非专业的公众对科学发现产生误解。社交媒体由于其非中介性、及时性、开放性等特性,缺乏监管的内容生产传播方式更容易导致虚假信息的广泛传播。尤其是在发生突发性重大公共事件时,社交媒体成为紧急信息发布、传播和接收的重要渠道[6]。例如,疫情期间社交媒体上充斥着有关疾病、饮食建议、假药、错误用药等虚假信息[7-9],为疫情防控工作带来了严重的影响。然而,公众识别涉及科学技术的虚假信息存在困难,理解与科技相关的决策易受孤立事件的影响[10],公众有时也会受带有某种动机性的推论误导[11],受到情感等因素影响[12]。

鉴于国内关于有关科技类虚假信息或错误信息的研究仍处于起步阶段,且大多将其当作一般网络谣言而进行定性研究。本文以新浪微博平台上媒体和个人用户关于“双黄连事件”的报道和讨论为例,结合定性和定量两种研究路径,考察科学、媒介与公众在围绕不确定性科研成果报道而出现的虚假信息建构和传播过程中的作用。具体而言,可以分为以下三个问题:首先,有关双黄连口服液疗效的虚假信息是如何产生和传播的?其次,这一虚假信息是如何被纠正的?第三,在平息这场舆论风波中媒体和科技专家尤其是医学专家发挥了什么作用?

二、对微博平台关于“双黄连”报道的分析为了厘清“双黄连事件”的发生、发展和平息过程,本文选择新浪微博作为研究对象,使用清博舆情系统的微博数据源,以“双黄连”+“疫情”或“冠状”“病毒”“肺炎”为关键词进行检索,去除重复的数据,获取了2020年1月31日—2月5日微博数据62830条。

研究方法上,一是获取信息字段:①微博内容属性(包括:微博内容,情感属性,发布日期、时间,信息获取时的转发数、评论数、点赞数,主题词,文章提及城市和省份,是否含有视频,是否原创作者);②微博用户属性(包括:微博用户名,微博id,注册性别,媒体类型,微博认证属性)。二是使用Nvivo软件对微博内容进行频次统计,找出高频词,再通过内容分析的量化统计,结合质性分析,分析不同参与者的行为、态度及作用。基于微博的特性,特别关注了统计微博标题、话题、转发、投票等。

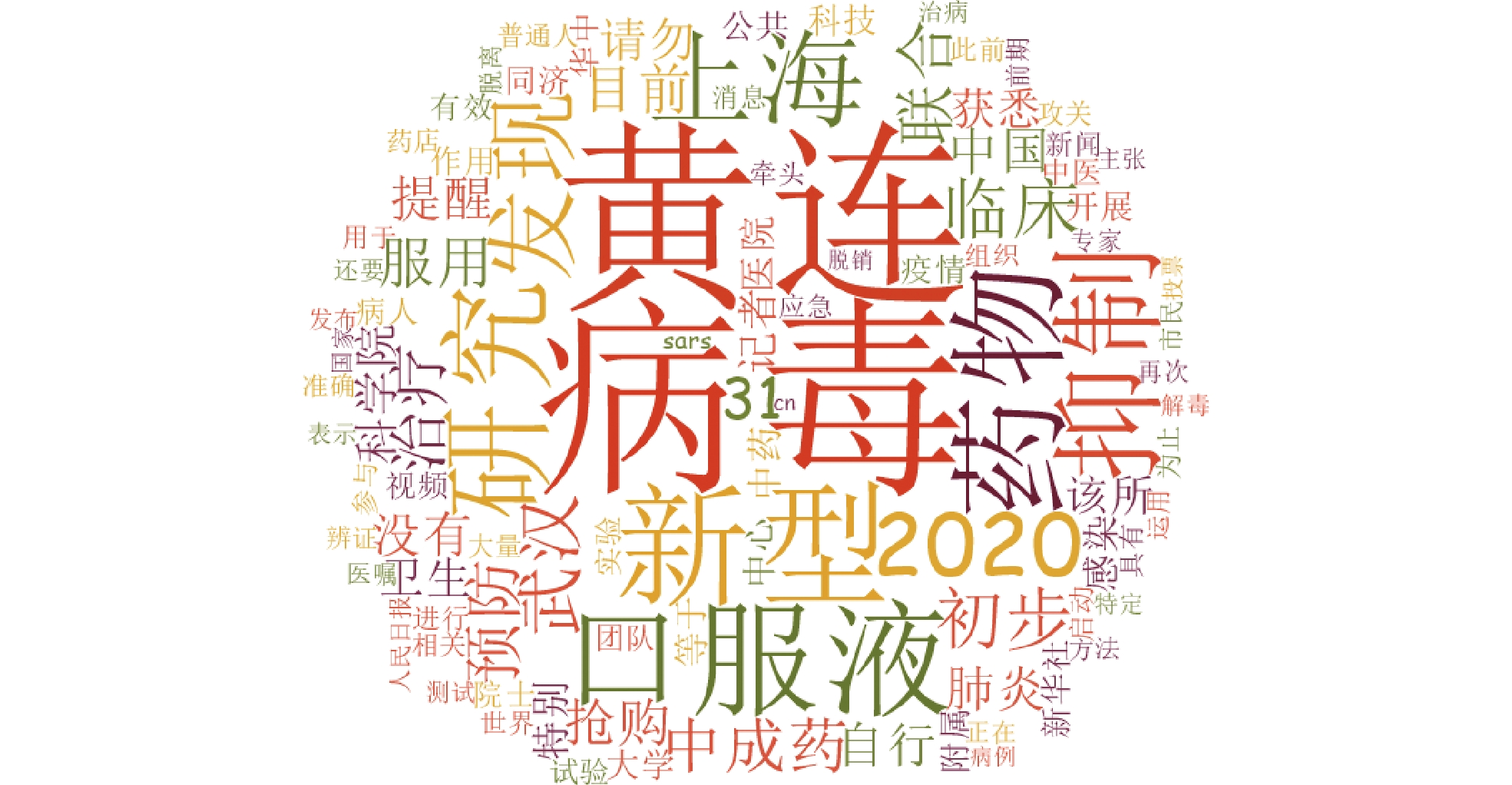

1. 微博词频分析通过对上述样本进行词频统计(见图1),可以看出,除了“病毒”“双黄连”等关键词外,双黄连的作用(“抑制”)、科研机构(“武汉”“上海”“药物”“研究”“联合”)、药物形式(“口服液”)被提及频次较多,反映出话题参与者的关注重点。但是相对而言,“中成药”的出现频次远少于“双黄连”和“口服液”,“初步发现”“临床”等警告性信息出现的频次也相对较少。此外,“抑制不等于预防和治疗”“抢购”“请勿自行服用”等信息也较受关注。

|

图 1 微博内容词云图 |

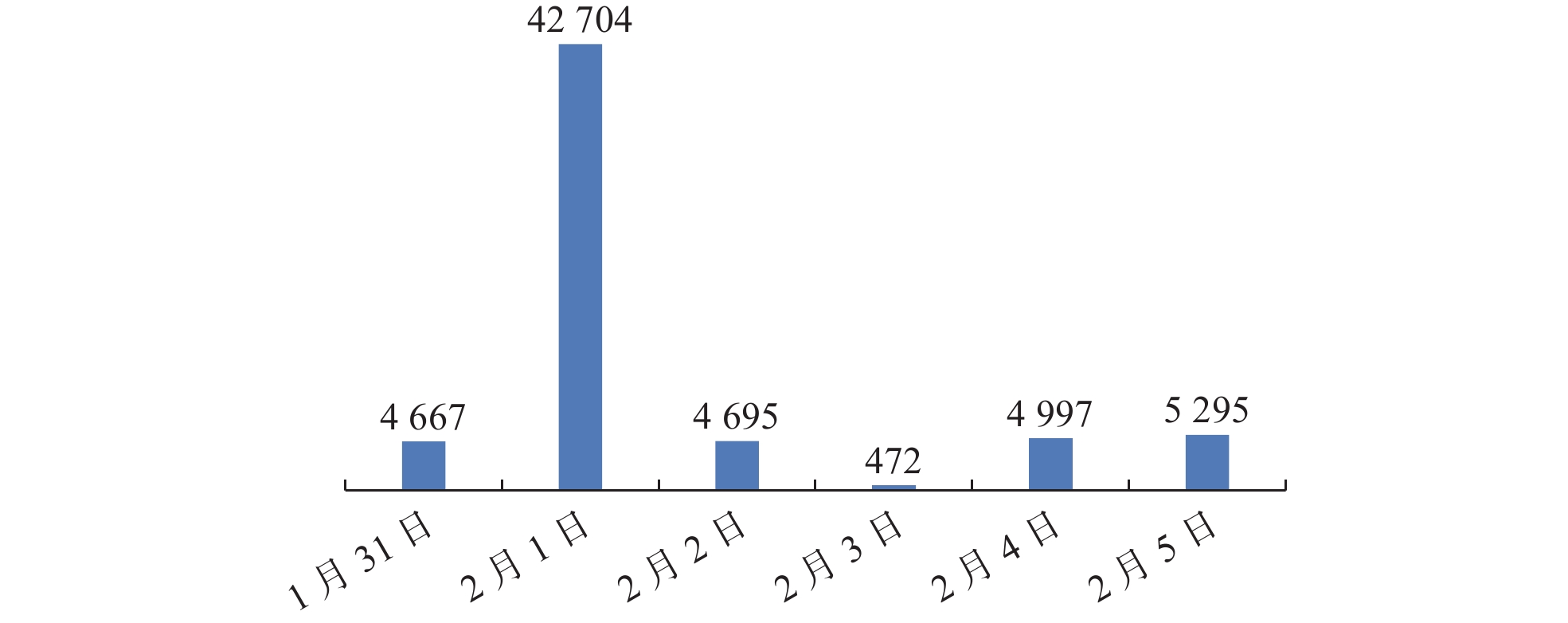

为了厘清有关双黄连口服液疗效的虚假信息是如何产生和传播的,梳理了该事件时间线,2020年2月1日(信息发布第二日)热度达到顶峰(见图2)。在结合词频分析的基础上,统计了微博中出现的博文标题和热门话题(见表1)。

|

图 2 每日微博数量 |

最早新华视点上的标题为《上海药物所、武汉病毒所联合发现中成药双黄连口服液可抑制新型冠状病毒》微博内容中含有“初步发现”等背景信息、正在“临床试验”等警告信息。这条微博有1829条转发、1228条评论、4297条点赞,共1146条微博使用该标题。1月31日22时51分,中新经纬发布标题为《上海药物所、武汉病毒所联合发现双黄连可抑制新型冠状病毒》的微博,微博标题有简略,但内容与新华视点的无变化,共1115条微博与使用该标题。约在同一时间段,出现218条《最新发现中成药双黄连口服液可抑制新型冠状病毒》微博,其中92条后缀了“跟新浪看热点”。当晚开始出现多地排队购买的新闻,反映出部分人获得信息后的行为、态度。针对上述不准确信息及引发的舆情,2月1日1时38分,国是直通车发布采访上海药物研究所的最新报道;同日7时33分,人民日报发文强调“抑制并不等于预防和治疗”,其后各大媒体纷纷发文进行纠偏,随后陆续出现2298条标题为“抑制并不等于预防和治疗特别提醒请勿抢购自行服用双黄连口服液”的微博。2月3日21时47分,人民日报微博发布“工程院院士张伯礼:不主张没有病的人吃药”,共470条微博使用该标题,随后舆情迅速减弱。

| 表 1 基于微博内容的部份统计 |

根据微博认证类型(见表2),其中认证个人用户(10542个),贡献了四成左右的转发数、评论数和点赞数;媒体认证用户(2684个)的数量不足5%,但贡献了近一半的转发数和评论数,以及超过半数的点赞数。其他认证相对活跃度较小。可以看出,在话题的发起和引导方面,媒体用户发挥重要作用,其次是长期活跃的微博个人用户。

| 表 2 不同类型微博的转发、评论及点赞量 |

“双黄连事件”虚假信息产生自不准确的科技报道和追求注意力经济的博文标题,随后大量具有影响力的媒体用户或活跃的个人用户进行转发,微博将其作为热点进行推送,导致公众进一步的误解、争议甚至抢购。社交媒体的信息产生、传播方式在加速信息扩散的同时也促进了关于双黄连虚假信息的产生,三者共同作用、互相影响。

1. 媒体:对科学的规范缺乏理解媒体是公众获取科技信息的重要渠道,但不准确的科技报道会导致误解,特别是在特殊社会环境下。从最初的报道文本来看,博文标题强调了信息来源的可靠性(上海药物研究所和武汉病毒研究所),内容指出“院士牵头的抗新型冠状病毒感染肺炎药物研究公关团队”,强调上海药物研究所自2003年“非典”以来曾证实双黄连口服液具有抗SARS等多种冠状病毒和流感病毒的作用等信息,间接强化了该研究的确定性,结尾提及已“开展临床研究”(未给出结果)仍在强调研究结论的确定性。博文中唯一一处具有不确定性、警示性的文字“初步发现”被淡化,使“双黄连可抑制新冠病毒”似乎成为了确定的结果,忽视了科学报道完整性,对科学研究结论的不确定性认识不足。该新闻短时间内经由大量媒体和个人用户转发或改编,使“双黄连可以抑制新冠病毒”这一“初步发现”变得越来越具有确定性,引发部分公众的抢购行为。

从上述分析可以看出,有关双黄连口服液药效的虚假信息主要是媒介对科学的规范缺乏理解,对“初步发现”暗示研究结论的不确定性认识不足。媒体发布的内容受到微博字数要求的限制,读者可直观浏览阅读的博文标题和内容被不断简化。此外,受媒介规范的影响,媒体在微博上发布信息追求时效性,关注注意力经济,追求博文的点击量和粉丝的活跃度等因素共同促使了双黄连事件的产生。

2. 社交媒体平台:信息生产方式和流量经济社交媒体上虚假信息泛滥主要是由其信息生产和传播方式的特点决定的。在“双黄连事件”中,一是受博文字数的限制,用户用更简略的表述方式传递信息,更简洁的文字设置微博话题,这在处理比较复杂且要求严谨的科技类信息时会导致偏差,简化或缩减后的信息与原始的科技信息存在较大差异。如近半数微博(27483条)带有“双黄连可抑制新型冠状病毒”话题,2000余条微博直接使用不准确的新闻标题,脱离了原科学表述的语境,成为了虚假信息。二是微博上用户发布信息门槛低,每一个用户都有权发布信息,阅读、转发和评论其他信息,造成微博信息内容鱼龙混杂,导致虚假信息蔓延,如本事件中不到2成的个人用户贡献了4成左右的转发数、评论数和点赞数。三是微博等社交媒体对流量和注意力的追求助长了虚假信息的产生和传播。如新浪以《最新发现中成药双黄连口服液可抑制新型冠状病毒》等为标题推送热点、每日经济新闻以“专家称双黄连可抑制新型冠状病毒,你怎么看?”等发起投票,均加剧了文本表达简单化、极端化的趋势,扩大了信息传播范围,导致了虚假信息的扩散。

3. 公众:焦虑情绪和选择性阅读理解一般而言,社交媒体用户的识别能力是阻止虚假信息传播的有效方式。受信息需求压力影响,用户的识别能力可能下降,更倾向于选择性阅读和理解相关信息。新冠肺炎疫情初期的特殊情况下,人们急切想要了解病毒的传播方式、预防措施和治疗手段等方面的信息。在最初报道发布一个多小时内出现的4667条相关微博中,即有超过八成(3803条)微博带有不准确的话题、超过二成(1022条)微博直接转发了不准确的报道标题。权威媒体、活跃微博用户的影响力,公众对相关信息的迫切需求,影响着人们的识别能力,使其更倾向于选择性关注“第一眼”看到的标题或话题,进而作出决策。在疫情初期,社会公众焦虑情绪严重,往往首先不是辨别信息的准确性和真实性,而是根据自己的需求理解甚至曲解信息,比如看到双黄连“可抑制”,误解成“可治疗、预防”,做出购买决策;看到其他人抢购和售馨的报道后,“第三人效果”发生作用,使越来越多的人坚信双黄连口服液的“效用”,并作出相似决策,使抢购进一步加剧。

四、从“双黄连事件”的平息看科技类虚假信息的纠正机制 1. 媒体:快速纠正在平息双黄连事件过程中,媒体对社会新闻时效性的关注和媒体社会责任在纠正虚假信息传播方面发挥了重要作用。鉴于2月1日0时前后出现市民在药店排队抢购和各大网店双黄连口服液售罄等消息,国是直通车微博第一时间联系专业人士,连夜发文《上海药物所回应:科学的事情我们不想说得太过》向公众披露更多的研究信息,进一步强调了是“初步发现”,“还在临床阶段”,其治疗效果“不好说”[13]。当日7时许人民日报微博特别针对抢购行为发文《抑制并不等于预防和治疗!特别提醒:请勿自行服用双黄连口服液》,警示性强,并“特别提醒:按照世界卫生组织,到目前为止,还没有预防和治疗新冠病毒的药物。……再次提醒:普通人请勿自行服用双黄连口服液,运用中医中药,脱离辩证论治都是不准确的!治病请遵医嘱。”[14]对“抑制”与“预防”以及之前可能被误读误传的关键信息进行了纠正。当日8时许,澎湃新闻微博发文“双黄连口服液可抑制新冠病毒?中国科学院:还需大量试验”。之后,香港文汇网和中国新闻网在国家卫生健康委员会高级别专家组成员、中国疾病控制中心首席专家曾光发微博质疑得出双黄连能抑制病毒的研究程序后的3个多小时进行了转发。2月3日晚,人民日报和中国日报微博先后发布关于“不主张没有病的人吃药”的博文。多家主流媒体跟进,在博文标题中使用“提醒”“请勿”等关键词,有助于公众进行理性的思考,在一定程度上扭转了前期虚假信息蔓延的态势,使公众对双黄连的认知回归理性,该事件得以尽快平息。

2. 公众:质疑与自发纠正行为从词频统计结果来看,微博用户更关注“大家”,调侃是继“口罩”后又一紧俏物资,认为“专家”“媒体”“研究所”“人民日报”需要对此事负责,质疑“中医”“中药”的有效性。

但是,也有不少微博博文在引导理性讨论和自发纠正行为,如强调是“临床”“试验”阶段,建议“理性”看待中医药,不要“抢购”,警惕一些人“带节奏”等,在纠正和阻止虚假信息的持续传播扩散中发挥一定的作用。

3. 科学家:及时发声与纠正双黄连口服液对防治新冠肺炎的效果及作用是一个科学问题,也是贯穿于“双黄连事件”全过程的核心问题。因此,当科技报道失真引发舆情时,需要科学家和科研机构出面澄清。作为研发单位之一的上海药物研究所第一时间接受了国是直通车微博的采访,该所表示,“初步发现对病毒有抑制。”但“只是在武汉病毒所做了一个初步的验证。可以抑制病毒的说法是准确的,但也不能太拔高,因为这个科学的事情我们不想说得太过。”“我们后续会在上海市临床医学(研究)中心做一些实验,因为双黄连本身就是上市的药物,但是对病人如何有效,我们还要做大量的实验。”[13]。曾光在2月1日的个人微博中认为:“双黄连对抑制新型冠状病毒是否有效?应该经过严格的临床药理学审评,这种审评可能这么快出结果吗?我认为,声称双黄连有效的有关科研单位,应该告诉我们,都经过了什么样的验证程序,这样才能做出判断。”[15]同一天,中国科学院网站转发《中国科学院上海药物研究所声明》中指出,“中国科学院上海药物研究所新闻发言人2月1日表示,由中国科学院上海药物研究所、武汉病毒研究所1月31日向媒体提供的《上海药物所、武汉病毒所联合发现中成药双黄连口服液可抑制新型冠状病毒》一文,内容是准确无误的。这一结论是基于实验室体外研究的结果。研究团队通过实验室体外试验证明,双黄连有抑制新型冠状病毒作用,下一步还需通过进一步临床研究来证实。我所提供的稿件中也提到目前正在开展临床研究。”[16]2月2日,曾光再次就“双黄连事件”发博文,“看到了上海药物所关于双黄连口服液的声明。我个人建议,已经购买了双黄连口服液的民众,还是要按照说明书使用,而不要将其视为能够治疗和预防新型冠状病毒肺炎。双黄连口服液对新冠病毒的进一步疗效还没有得到确认,还有很长的路要走,希望大家注意这点。”[17]2月3日中国工程院院士张伯礼出席湖北省召开的新型肺炎疫情防控工作新闻发布会。人民日报随后发博文指出,“国家卫健委专家组成员、中国工程院院士张伯礼表示:不主张没有病的人吃药,现在没有合适的药来预防。家里预备药品对普通流感是有效的。”[18]

随后,上述科学家和科研机构提供的信息在各类媒体平台广泛传播,在纠正双黄连口服液医治新冠病毒肺炎的虚假信息方面发挥了重要中作用,及时地平息了“双黄连事件”。

五、结论与启示通过上述分析不难看出,“双黄连事件”是由多种因素共同发挥作用的结果,涉及虚假信息传播及科学、媒介与公众互动的复杂性问题。其中,包括科学界的规范与媒介的规范之间的冲突,媒介如何准确地报道具有不确定性的科研成果问题,社交媒体和不确定性的社会环境助长虚假信息传播问题等,值得我们进一步反思。

首先,科学家在面向媒体传递具有不确定性的科研成果时,对媒介的规范缺乏了解,应意识到媒介报道科学由于受版面、可读性等限制不会像专业学术期刊那样详细描述研究背景、过程、实验证据,并对研究结论的条件性和不确定性进行讨论;媒介报道往往只重视研究结果,并倾向于把确定性的研究结果告知公众,且强调新闻的时效性。在最初报道引发舆论和抢购后,上海药物研究所在回应中称向媒体提供的新闻稿“内容是准确无误的”“这一结论是基于实验室体外研究的结果”,若是该信息在专业同行之间交流可能不会产生误解。但是,在提供给媒介的新闻稿中,只有“初步发现”暗示存在不确定性,带有警示性,并未明确说明只是“实验室体外研究的结论”。此外,鉴于当时全社会处于普遍焦虑的特殊环境中,研究机构应对发布初步成果持审慎态度,意识到经媒体报道可能引发的舆论及其后果。

其次,媒介如何面向公众报道在科学上具有不确定性的科研成果一直是科学传播中的一个难题。一般情况下,出于满足公众获取科技信息的需求,媒体往往会把科学家取得阶段性成果或在学术界内部存在着争议的科学观点予以报道,引发社会公众对科技议题的关注,促进科技知识的传播。但是,在全国上下抗击疫情的大背景下,报道“双黄连可抑制新冠病毒”的初步成果时应格外谨慎,应该先向有关研究机构核实或了解更详细的信息,理解在科学研究中“初步发现”的含义,认识到药物疗效需要有临床研究结果的支撑(但当时只是正在开展临床研究),判断公众对报道内容误读可能性及其后果,并给出明确的预警性信息。避免媒介因追求新闻价值和时效性,忽视了媒介的社会责任,引发舆情以及虚假信息传播。

第三,“双黄连事件”为理解社交媒体上科技类虚假信息传播与控制研究提供了一个典型案例。在这个事件中,由于微博平台特点,博文篇幅一般为140个字以内,媒体即使希望也无法详细报道该研究的背景、过程和相关实验数据对结论的支撑等,只能用简短的文字报道“双黄连可抑制新冠病毒”这一“初步发现”,该成果本身的不确定性或阶段性未得到论述。如果再考虑到媒体大多倾向于为公众提供确定性的信息,科技报道也往往侧重研究结论而忽视科学研究方法和过程,这一报道总的来说向公众传递了“双黄连可抑制新冠病毒”是可靠的信息。于是,新华视点的报道一出,人民日报等主流媒体立即跟进,大量微博用户转发甚至进一步简化和强化,一项带有不确定性的科研成果,在公众心目中成了可信的科研结论,成了新冠蔓延恐惧中“救命稻草”,引发了民众抢购行为。作为科技类虚假信息的传播,它经历了对科技信息的简化、曲解、误读和病毒式的传播,新冠肺炎疫情初期的背景和社交媒体的“流量为王”运营方式为其提供了滋生、蔓延的土壤。

“双黄连事件”的平息也为社交媒体上科技类虚假信息控制提供了一个范例。在舆情爆发后,媒体主动向相关科研人员咨询,第一时间向公众提供关于该项研究的进一步信息,其他媒体迅速跟进,提醒公众“抑制与预防”的区别;科研机构公开发布声明,指出“这一结论是基于实验室体外研究的结果”“下一步还需通过进一步临床研究来证实”;疾控专家通过微博或新闻发布会发声对“双黄连可以抑制新冠病毒”提出质疑,并呼吁人们没病不要吃药,也没有合适的药来预防。上述纠正信息经各传统媒体、互联网站和社交媒体平台广泛传播,媒体、科技专家和活跃的社交媒体用户共同发力,使“双黄连事件”迅速得以平息。

总之,“双黄连事件”是由防治新冠肺炎科研成果在公共媒体平台上的传播进而演变成虚假信息蔓延引发的。它揭示了科学共同体的内部交流与公众科学传播之间的差异,科学共同体的规范与媒介的规范及工作方式之间的差异是其发生的深层原因,疫情初期社会公众的焦虑情绪和社交媒体平台运作方式直接推动该事件的发展。

| [1] |

Antoniadis S , Litou I , Kalogeraki V. A Model for Identifying Misinformation in Online Social Networks// On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2015 Conferences. Springer International Publishing, 2015: 473−482.

|

| [2] |

Gupta A, Lamba H, Kumaraguru P, et al. Faking Sandy: Characterizing and Identifying Fake Images on Twitter during Hurricane Sandy. New York:Association for Computing Machinery,WWW '13: 22nd International World Wide Web Conference,2013:729-736.

|

| [3] |

Fitzgerald M A. Misinformation of the Internet: Applying Evaluation Skills to Online Information.

Emergency Librarian, 1997, 24(3): 9-14.

|

| [4] |

莎朗·M. 佛里德曼, 莎朗·邓伍迪, 卡罗尔·L. 罗杰斯. 传播不确定性: 对新兴和争议性科学的媒体报道. 北京: 北京科学技术出版社, 2016: 21−34.

|

| [5] |

Weingart P. Is There a Hype Problem in Science? If so, How is it Addressed? The Oxford Handbook of the Science of Science Communication. New York: Oxford Univ Press, 2017: 111−118.

|

| [6] |

Lindsay B R . Social Media and Disasters: Current Uses, Future Options, and Policy Considerations. https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc93902/m1/1/high_res_d/R41987_2011Sep06.pdf [2020-03-20]

|

| [7] |

Bastani P, Bahrami MA. COVID-19 Related Misinformation on Social Media: A Qualitative Study from Iran. https://preprints.jmir.org/preprint/18932/accepted [2020-05-27]

|

| [8] |

Kawchuk G, Hartvigsen J, Harsted S. Misinformation about Spinal Manipulation and Boosting Immunity: anAnalysis of Twitter Activity during the COVID-19 crisis. https://doi.org/10.1186/s12998-020-00319-4 [2021-01-07]

|

| [9] |

Erku D A, Belachew S A, Abrha S. When Fear and Misinformation Go Viral: Pharmacists' Role in Deterring Medication Misinformation during the 'Infodemic' Surrounding COVID-19.

Research in Social and Administrative Pharmacy, 2021, 17(1): 1954-1963.

DOI: 10.1016/j.sapharm.2020.04.032. |

| [10] |

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Communicating Science Effectively: A Research Agenda. Washington, DC: The National Academies Press, 2017: 420.

|

| [11] |

Kraft PW, Lodge M, Taber CS. Why People “Don’t Trust the Evidence” Motivated Reasoning and Scientific Beliefs.

Annals of the American Academy of Political & Social Science, 2015, 658(1): 121-133.

|

| [12] |

Milkman KL, Berger J. The Science of Sharing and the Sharing of Science.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, 111(Suppl 4): 13642-13649.

|

| [13] |

国是直通车. #双黄连可抑制新型冠状病毒# ?国是直通车半夜问了,【#上海药物所回应# :科学的事情我们不想说得太过】. http://weibo.com/6115560351/Is6driJS6?refer_flag=1001030103_ [2021-02-04]

|

| [14] |

人民日报微博. 《抑制并不等于预防和治疗!特别提醒:请勿自行服用双黄连口服液》. https://weibo.com/2803301701/Is8xy5pp0?refer_flag=1001030103. [2021-02-04]

|

| [15] |

曾光. 双黄连对抑制新型冠状病毒是否有效?http://weibo.com/1496814510/Isdz45Vir?refer_flag=1001030103_ [2021-02-04]

|

| [16] |

中国科学院上海药物研究所声明. https://www.cas.cn/tz/202002/t20200201_4733194.shtml [2021-02-04]

|

| [17] |

曾光. 看到了上海药物所关于双黄连口服液的声明. https://weibo.com/1496814510/4467436029649369 [2021-02-04]

|

| [18] |

人民日报. 工程院院士张伯礼: #不主张没有病的人吃药# https://weibo.com/2803301701/IswZp9PWZ?refer_flag=1001030103_ [2021-02-04]

|

——

2. China Research Institute for Science Popularization;

3. China Women’s University

2023, Vol. 13

2023, Vol. 13