知识暗区(Ignorance)①近年来受到许多学者的关注,他们围绕知识暗区与知识的关系,以及知识暗区的成因展开争论。科学史学家普罗克特(Robert N.Proctor)和席宾格(Londa Schiebinger)合著的《知识遮蔽:知识暗区的形成和消除》一书,成为最显著的争论理论来源。从广义的角度来说,知识遮蔽(Agnotology)②是研究知识暗区的学问。它的创新性贡献在于将知识暗区视为社会建构的产物,而不是一种单纯的、自然的真空状态。沿着普罗克特的框架,目前学界有关知识暗区的社会建构研究大致可分成两种类型,一类主张知识暗区是系统在被动的、有选择性的情况下,建构出的结果。另一类聚焦于行动者经过深思熟虑所制造出的知识暗区,认为知识暗区是主动的、策略性的活动。[1]

科学知识社会学视科学为一种知识形态,并将知识的社会建构过程当作研究的核心。虽然已经有学者提出分析科学的知识暗区(Scientific Ignorance)现象,有助于学习到更多的科学知识,[2]但这尚未引起科学知识社会学的充分重视。本文把对事物的完整认识比喻成球面,从某一角度射来的科学之光,只能照亮一个焦点,焦点外围的光线逐渐变暗,在球体的反面,甚至是漆黑的。社会因素涉及到光束如何形成,又照向哪里的问题,进而影响知识亮区与知识暗区的形成。当下研究者仍习惯于运用社会因素解释知识亮区,在一定程度上忽视了对称地通过社会因素说明知识暗区。具体来说,关于科学知识暗区的社会建构,有很多问题值得讨论。

本文将从微观视角出发,以科学参与环境治理行动为例,尝试回答两种成因的知识暗区如何共同存在于科学行动中,以及科学知识暗区如何体现出社会优先顺序。之所以选择探讨科学的环境治理行动,是因为中国正面临严峻的环境问题,而在认识到环境问题的存在后,环境治理却迟迟未能取得公众满意的效果。我们在反思环境治理成效时,有必要分析作为重要参与者和知识提供者的科学的行动逻辑。考察科学知识暗区的形成机制,揭示出知识亮区和知识暗区是同一行动的双重结果,能够提醒我们科学并不是万能的,及时调整对科学知识的期待。同时,它也是一种完善相对主义认识论的努力,补充科学知识社会学的研究进路。只有更深入地了解知识暗区的存在,尊重知识暗区,才是知的起点,正所谓“知不知,尚矣”。

二、知识暗区的社会建构和类型 1. 对“强纲领”的补充:知识暗区的社会建构自爱丁堡学派开始,科学知识社会学突破传统默顿学派考察科学的社会建制的研究范式,转而从建构主义出发,将科学知识本身视为社会建构的产物。爱丁堡学派的代表人物布鲁尔(David Bloor)申明知识社会学中的“强纲领”,强调知识具有相对性,我们应该对真理与谬误,成功与失败这些二分状态的每一个方面均保持客观公正的态度。科学不是自主的王国,科学知识同样包含着社会维度。他反对仅仅援引社会学方面的理由,说明错误、局限性以及偏差,把社会因素等同于一种不合理因素。布鲁尔认为同一原因类型能够对称性地解释行为和信念的积极与消极方面,社会因素既可以说明真实的信念,也可以说明虚假的信念。[3]强纲领的意义就在于突破以往绝对的认识论关于谬误的偏见,明确指出不管是“真”知识,还是“假”知识,都会经过社会的建构和协商。

在此基础之上,1985年,史密森(Michael Smithson)在发现知识暗区作为社会生活的重要组成部分经常被人们忽视后,进一步发展了布鲁尔的主张,向我们描述了一种知识暗区的社会理论前景。史密森提出知识暗区同样由社会建构形成,彻底的强纲领应该包括用社会因素对称地解释知识暗区,且以公正的态度对待知识暗区。为说明这一观点,他首先试图消除知识暗区受到的概念问题困扰和主流学术观点误解,努力转变知识暗区一直以来所处的负面消极地位。史密森认为最重要的概念问题源于假设知识暗区是缺少知识或对“真”知的扭曲,这样的假设秉持一种绝对的认识论,即思考事情只有一个正确的方法。主流的功能主义者倾向于把意识形态归结为错误的思想,而科学可以为正确的思考提供样板。另一种误解在于往常的研究进路过分强调一致是有序的社会互动和社会组织的基础。除了冲突论者,包括知识社会学传统在内的许多理论家都坚信社会互动是由共享认知视角维持的。社会人类学家也表达出相同的看法,将一致作为文化稳定的基础,他们中有人甚至把文化定义为关于认知取向和符号系统的共享。

史密森并不否认共享的认知取向对有序的社会互动和稳定的文化所发挥的作用,但他认为非共享的取向也为交流互动和体制运行提供着重要保障,忽视这个方面容易导致对知识暗区一味的否定,将不成功的交流和冲突完全归结为知识暗区的存在。实际上,知识暗区是一种社会成就,在社会生活的诸多方面体现了它独特的价值。有一些潜在的社会契约阻止我们接近信息、知晓信息,因为个人和群体的隐私就建立在这上面,寻找与验证知识可能会破坏常规的互动,引起冲突。要延续日常生活的惯例,维护程序上的一致,往往离不开知识暗区。换句话说,人们不仅会迫于压力不去获取特定信息,也无需以唯一的方式处理信息。[4]

在史密森看来,知识暗区社会学(Sociology of Ignorance)是对知识社会学的补充。不过可惜的是,他的思想最初没能激起学术界过多的波澜,直到普罗克特等人的著作《知识遮蔽:知识暗区的形成和消除》问世,来自不同专业背景的研究者才真正开始讨论与知识暗区相关的社会逻辑。

2. 知识暗区的两种类型普罗克特和席宾格通过分析有关知识遮蔽的一系列议题,有力地推动了知识暗区的社会建构研究。他们论述的方面涉及广泛,包含烟草公司隐藏吸烟与健康问题之间的联系,石油公司掩盖气候变化的信息,政府如何借助审查制度控制知识流动,以及如何将知识暗区作为影响监管政策的修辞策略。在这里,知识暗区被建构主义者理解为一种人造物,它要么是被动地产生于政治、文化或组织的框架中,要么是主动地被制造出来去欺骗他人。[5]目前,关于知识暗区的社会建构研究,也主要分成这两种类型。前者多集中讨论系统性的选择导致对特定知识形式的支持,和对其他知识形式的排斥。如艾略特(Kevin C. Elliott)认为科学家对复杂现象的探索类似于盲人摸象,会忽略掉大部分的内容,难以窥觑全貌。他针对当代农业的发展做了具体的研究,发现科学回答什么样的问题,采用什么样的测量指标,追求什么样的研究策略,都遵从于一定的社会优先顺序。科学研究的可选择性和科学知识的偶然性,造就了知识暗区,使农业处于十字路口上。[2]知识暗区也源于未完成的科学(undone science),当研究议程受到政治力量的建构,有一些在社会运动或公民社会组织看来有价值课题,可能面临得不到资助,甚至完全被忽略的情况。未完成的科学作为可供选择的方案,是竞争群体努力争取的对象,它呈现出政治知识的特征,同时为新科学政治社会学(new political sociology of science)提供概念资源。[6]克莱曼(Daniel Lee Kleinman)等受到未完成的科学概念的启发,进一步提出知识暗区是未完成的科学的结果,未完成的科学不是为了避免发现某些内容,而是问题与方法的不匹配,属于科学完成不了的任务。虽然实时的地方性知识是有效的,但在训练有素的科学眼中它并不合理。占有优势地位的认识形式,排斥其他未被验证的理解方式,导致了知识暗区的出现。[7]

另一类研究知识暗区的文献,主要将建构知识暗区视为行动者以掩盖秘密、实现个人利益为目的,而故意为之的行动策略。库奇斯卡耶(Kuchinskaya)注意到切尔诺贝利核泄漏发生后,官方政府提供的判定标准形塑了公众对环境风险的看法,使一些公共危害因政治因素变得不可见了。[8]科学研究越来越多地转移到了私营部门。在商品化背景下,私有利益会促成知识暗区的形成。科研组织在声明创新、寻求支持和吸引同盟时,都体现出科学强烈的不确定性。[1]国内学者赵喜凤等发现,科学场域中的资本不断聚集,对经济利益的追逐致使“生物勘测”演变为“生物剽窃”,而知识遮蔽是其内在的运行机制。首先,认识论上的“知识遮蔽”,表现为研究者以狡猾的手段进行谋取利益的论证,出现信息不对等的情况;其次,修辞学上的身份认同,研究者的头衔和研究机构的声望博得受试者的信任,加重了信息遮蔽。[9]

以上研究已经注意到系统被动地选择,或行动者主动地谋划,会建构出知识暗区,且认知方式、社会优先顺序、政治力量、经济利益等方面也对知识暗区的形成产生影响。但这些讨论目前还比较零散,有必要在此基础上加以总结,将其整合到更完整的科学行动框架中。

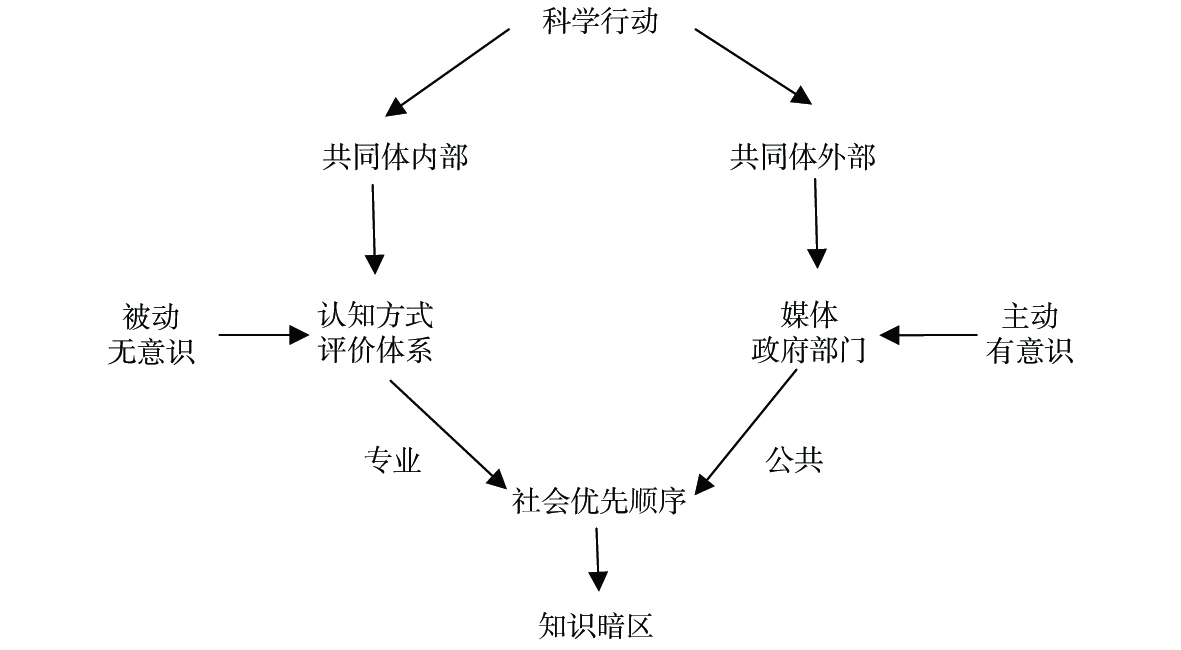

因此,本文除了分析导致知识暗区产生的体制结构性因素与行动者能动性因素外,还试图区分科学行动者的互动对象,以此说明科学行动者关于社会优先顺序的认识,造就了知识暗区的样态,并折射出科学领域的行动逻辑(见图1)。具体来说,科学的环境行动包含发生于科学共同体之内的同行互动,和发生于共同体之外的科学与其他行动者间的互动。其中,在共同体内部实行的认知方式和评价体系,是以社会的优先顺序为基础的。它在保障成员交流的有效性的同时,也生成了专业知识暗区。另一方面,在共同体外部,更广泛的行动者迫切获得科学解释,以加深对环境问题的认识。科学便根据价值判断,策略性地输出信息,进一步塑造公共知识暗区。值得一提的是,在这里知识暗区代表科学共同体所认同的观念、制度,以及争取资源的方式。它虽然暴露了科学局限性,但也为科学领域的井然有序提供了条件。

|

图 1 本文的分析框架 |

本文选用的研究案例来自T市W河的水质治理。T市自古因河而兴,主要发展漕运经济,当地居民的日常生活,如道路交通、饮食习惯等都与河流息息相关。W河目前是位于T市南部的一条人工河,流经四个区县,全长22.6公里,是T市的一条主要的二级景观河道。

W河曾是一条开阔的大河,与其他水系相连,解放初时仍可漕运大船,抄网一天可捕几十斤鱼。但由于干旱少雨、河流上游拦河兴建水利工程,造成水流量减少。1970年T市城区扩展,因修建地铁,填河造地,切断了W河可循环自净的水环境系统,天然水体自净能力降低。加之T市城区发展,向河道排泄污水,逐渐导致W河成为影响沿岸居民生活和城市形象的“臭河”。

在早期对W河的治理方面,政府分别于1962年、1984年和1992年进行了三次河道疏浚拓宽和改造。近期的一次治理从2001年开始。整改W河是T市当年的民心工程。同年,T市也开启了“蓝天碧水工程”,目标是到2007年河道水质变清,主要污染物指标符合五类水体标准,且水质达标率为100%。政府当时做了大量工作,如组织百支青年突击队,部署各单位开展劳动竞赛、动员各单位签订劳动竞赛协议书等。时至今日,T市治理W河投入巨大,但水质仍未达到治理目标。

科学在环境治理中扮演着重要角色,科学知识为参与环境治理的多元行动者提供行动依据。本研究所考察的科学行动者主要来自N大学的环境科学学院,和T市的水利科学研究院。N大学是985高校,我们选择进入的环境科学实验室所属的课题组成果丰富,科研水平较高,每年能发表20至30篇SCI论文和十几篇中文核心论文。该课题组的研究内容以水污染为主,很早就关注到W河的水质问题,并对其进行了长时间系统性的科学研究。水利科学研究院为T市水务局直属公益型事业单位,水环境的改善与修复是其主要的科研业务。水科院的科研人员曾多次针对W河的水质治理问题向政府献计献策。政府是W河水质治理网络的发起者,既具有极强的资源动员能力,也充当着网络中的仲裁者。科学工作者以申请项目、完成任务的方式,被招募进环境治理网络中。

本文采用跟随行动者的研究方法,对其进行非参与式观察和半结构式访谈。首先,多次进入N大学的环境科学实验室,关注科研工作者如何展开环境行动,如何在秩序化的行动中建构出专业领域的知识暗区。其次,跟随电视台新闻频道专门从事环境问题新闻采编的小组,考察公共知识暗区是如何通过政府、科学、媒体之间的互动建构出来的,以此说明在环境治理中,价值判断对知识选择所产生的影响。

四、科学规范与知识暗区的社会建构 1. 实验作为科学的认知方式在英国资产阶级革命时期,伽利略(Galileo Galilei)、波义尔(Robert Boyle)等现代自然科学的奠基者,纷纷强调了运用实验来验证假说的重要性。被誉为“现代科学之父”、“第一位真正的现代物理学家”的伽利略,主张用实验的方法,数学的语言研究自然规律。[10]波义尔提出,化学与物理一样,要认识物体的本性,就需要进行专门的实验。[11]如今,实验方法是公认的获得知识的可靠手段,并已成为科学思维的基础。利用实验方法,科学工作者可以进行常规研究,扩充既存的范式;也可以关注反常现象,经过多次验证后提出新的理论。

科学规范要求科学行动者输出的信息立足于严密的实验之上。依靠试剂和仪器得出的实验数据,在增强结论可信性的同时,却很可能因科研资源的配置不平衡问题,于实际应用中生成科学知识暗区,使本应是环境问题导向的科学研究,转变为以实验资源为导向的自圆其说。

我国现有的科学制度环境,缺少供科研工作者使用的公共高端实验平台。这容易造成不同科研机构获得资助的多寡,直接影响到实验的操作层面。在科研硬件条件相对薄弱,缺乏经费的情况下,为维持实验室的正常运行,科学工作者只能订购价格便宜、纯度偏低的试剂。由于担心超支,科学工作者害怕实验失败,更加倾向选择比较常规的研究策略,并减少反复的实验验证。(访谈5,20141125)来自现实的经济压力,迫使科学工作者计算科学产品投入与产出的问题,并成为他们优先考虑的行动因素。这在一定程度上鼓励了笼统、保守的知识形式,阻碍了精确、创新的科学知识的产生。

科学认识的发展与实验仪器的发展相互作用,实验仪器大多是针对已知物质的较为稳定的性质原理设计而成的。如果发现新的物质类型,则相应地出现新的仪器和新的测试指标。尽管解释物质的作用机制仍需人脑的思考和猜测,但现代科学的研究结论往往基于仪器所示的数据。人的判断一旦受到陈旧仪器精准程度的束缚,便为知识暗区的形成埋下伏笔。例如实验平台早期购买的仪器可能精确性较差,只能测到5,大于等于5时有示数,说明该污染物有毒性,将对自然环境和人的身体产生负面影响。而数值在5以下,不意味着该物质是安全的,只因测不出示数,科学工作者便忽视了它的危害。随着仪器更新换代,可以精细地测到2时,人们会认为数值达到2,就能证明该物质有毒。(访谈6,20141207)

在这里,虽然仪器的精密性总是相对的,但值得注意的是,并非所有的科学工作者都能使用先进的仪器从事实验。得到越多支持的实验平台,越愿意支付高额的费用更新设备。实力雄厚的平台也更容易吸引科研水平较高的专职人员来维护仪器。实验仪器若因维护不当被污染,科学工作者将在无意识的情况下拿到有很大误差,甚至是完全错误的数据,据此展开的对现象的理解和判断,必然是不确切的。有受访者提起自己曾去外单位做实验,结果发现与本单位仪器所测结果不同。他意识到本单位的仪器很可能被污染了,犹豫再三是否向上汇报,但念及维护设备的老师很可能因此而受处分,于是作罢。(访谈3,20141102)可见,科研机构的资源动员能力和个人日常生活的价值选择,已经渗透到了科学行动中,充当着知识暗区生长的沃土。

2. 强调优先权的评价体系科学体制不同于其他社会体制的一点,在于它本身的规范要求科学家具有创新精神,能够为增进公共知识做出贡献。科学体制鼓励科学家的首创、独创成果,是调和科学家个人的功利欲望与社会角色的无功利规范的重要力量。这种内在的原则使科学家同时承担着挑战与压力,推动他们在科研工作中做出创新,并试图维护自己的发现与发明的优先权。

如何平衡鼓励优先权的科学奖励体系给科学工作者带来的挑战与压力,是摆在我国科学制度安排和科研人员文化素质培养方面的课题。独创性作为现代科学的一个主要的制度化目标,意味着在为人类科学知识做贡献的有组织的竞赛中,谁跑得最快,谁首先做出了贡献,谁就是赢家。[12]而过于强调独创性的制度环境,则容易造成“科学家对喝彩和赞扬的贪心变得超过了他对真理的热情”。[13]为了争夺优先权赢得比赛,科学工作者会运用修辞手段,对科学表述进行模糊化处理,知识暗区的某些方面就在这个过程中被制造出来。一项理想的环境科学研究被期待能够完整地回答关于污染物源、汇、归、趋的一系列问题,具体包括确定污染物的来源,研究污染物的作用机理,讨论污染物分子结构特点,比较物理、化学、生物各种方法的效果优劣等。(访谈4,20141114)实际上,对于环境科学工作者来说,彻底驱除某污染物带来的危害是项较为重大的独创性成果。但它通常无法一蹴而就,需要依靠众多阶段性成果累积而成。针对污染物的研究还面临着时效性的影响,污染物如果被新研发出的环境友好型产品替代,研究意义就将大打折扣。由于无法预测下一阶段的实验能否成功,加之来自科学体制快节奏的绩效考核压力,当实验出现了某些进展,科学工作者认为能够对数据进行解释的时候,哪怕只是微小的创新,他们也会选择先将其发表出来。(访谈2,20141025)

为了在后续研究中依旧把握着优先权,不让自己辛苦做出的实验太快被重复出来,科学工作者很可能在论文中采用模糊性的修辞手法,首先表现为模糊掉辅助实验的物质。在检测W河水质的指标中,有一项是化学需氧量COD,它的检测原理是用强氧化剂与水中的还原性污染物进行作用,通过考察氧化分解反应所消耗的氧化剂数量,检测水体中会消耗溶解氧的有机污染物含量。在查阅已发表的相关论文后,我们发现只有少部分研究者标示出数据背后所使用的氧化剂元素是锰或铬,大部分研究者直接给出COD的数据,未详细说明使用的氧化剂元素。其次,实验步骤也是经常被简化的对象。例如科学工作者在实验中发现往污染物A中每隔5分钟滴入2毫升B物质,静置30分钟后,再快速加入10毫升B物质,隔绝空气后放入80摄氏度的摇床中,经过30分钟的反应时间后,A物质最终转化为无害价态。而当他撰写论文时,往往不会详细描述B物质的添加过程,只会写明在A污染物中加入B物质,加热使其充分作用,A物质可分解为无害价态。(访谈3,20141102)

这样的撰写方式实质上是基于争夺优先权的背景,对科学的可重复性原则做出的挑战。以严肃文风写成的、发表在专业刊物上的科研进展,其目的却不在于传递给同行明确可靠的信息。未能处理好鼓励独创性矛盾关系的科学奖励制度,使科学工作者更多地关注以个人名义发表成果所带来的荣誉。科学工作者为获得成果所有权而展开的行动,建构了科学知识暗区。

五、多元行动者间的互动与知识暗区的形成 1. 政治力量影响下的科学行动环境治理需要长期的资金支持和多元行动者的共同参与。当前中国的环境治理行动一般由具有高权威性、强资源动员能力的政府发起。科学工作者则多以申请项目的方式,被政府招募到环境治理网络中,争取政府所提供的科研经费。由于不是所有的项目申请书都能够得到资助,科学工作者在研究问题的选择上,就容易受到政治偏好的影响,不得不放弃一部分自主性。科学有意识地集中智力因素关注某些课题,而忽视其余的,这种选择性将大众的环境意识导向特定的方面,催生出知识暗区。

科学工作者确定政府感兴趣的问题后,为了增加研究的说服力,在同行竞争中胜出,很可能采取夸张的修辞。内行其称为“套路”,即超出现有的研究结果,对科学研究的重要性做一番夸张的表述。例如,限于伦理问题,实验不能以人作为被试,有的研究报告却将实验得出的污染物对蚯蚓的影响,一下子推论到人类身上,而很少考虑人与蚯蚓的差别,以及在生态系统中人与蚯蚓的不同生存方式。有的科学工作者甚至完全不做生物实验,便宣称污染物会对人体产生危害。(访谈1,20141021)这些做法都进一步地拉大了科学知识与现实情况的距离。

在以政府力量为主导的环境治理网络中,科学工作者只承担为领导者提供专门知识的任务,他没有权力去决定该执行哪种决策。W河的水质治理行动最初也是由政府发起,吸引了众多科学工作者参与其中。T市水科院的研究人员针对W河做了长时间系统性的研究后,指出河水脏臭的原因大体有三点:一是上游拦截河道修建水库,导致水系连通网络被破坏,河水水量不足,纳污能力降低,且部分景观河道是死水,无法形成自然循环;二是河道周围存在小区物业私接排污管道的现象;三是管道容量小,雨水管道和污水管道没能分离,一冬不下雨,管道中的污染物厌氧发酵,夏季暴雨会将沉积在排污管中的污染物冲刷出来,雨水连同周边的生活污水一起排入河道。该研究人员认为,目前主要依靠人工打捞垃圾和添加水泵达到水体微循环的治理措施是治标不治本的。他曾对应河水脏臭的三点原因向政府提案,主张首先解决W河先天不足的问题,挖通与其它河道相连,形成全水系的综合治理;其次降低水位,这样有利于水草进行光合作用,有效降低水中含氮量,且低水位能使排污管道一目了然,及时改造处理。不过这个治理方案最后没有被采纳,一方面因为综合水系治理意味巨额的财政投入,牵动着整个城市规划设计,另一方面领导人出于美观的考虑,希望景观河道保持高水位。(访谈8,20150326)环境治理虽然需要科学知识,但它一旦与现行的政治逻辑发生矛盾,很容易被划入知识暗区,无法呈现在公众的视野里。

2. 科学与媒体共构公共知识暗区政府在环境治理中的主导作用,不仅表现在规划治理、筹措资金、募集人力,以及具体实施等方面,而且表现在对包括污染在内的社会议题形成的控制上。[14]科学与媒体提出的有关环境问题的公共解释性框架受到政府力量的调控。在这里,策略性地回避敏感内容所形成的知识暗区,实质上是一种特殊的政治知识形式。

一般来说,当环境治理效果差强人意时,公众倾向于把责任归结为政府的不作为。本文跟随的新闻采编小组供职于官方媒体,如何巧妙地报道负面新闻是他们初入此行学习的第一课。资深记者在报道环境问题之前,表现得尤为谨慎,会根据政府会议、文件精神和眼下的社会背景设计新闻主线、拿捏表述尺度,以避免在采访中遇到阻力,或在播出后承受压力。采编小组之所以选择做W河水质的新闻,是因为T市市委下发一号工程文件,支持媒体对环境问题进行密拍。记者也摸准了T市政府多年投资治理W河,相较于敏感的大气污染问题,它更加“好拍”,不会刺激公众引发不满情绪:

现在大气污染pm2.5是大家关注的焦点,政府也提高了对环境问题的重视程度。高层领导人为了摸清情况,授意我们去秘密拍摄作坊、工厂。但pm2.5问题牵扯多方利益,非常敏感,如果暴露企业违规生产、政府监督不到位,会加强民众反感情绪。相对而言,W河的水质问题长期存在,敏感度较低。有了一号工程文件,相当于得到了政府支持,而且主任爱开两会,积累了不少社会资源。他提前已经联系过,有领导愿意接受采访,这新闻能做。(访谈10,20150402)

采编小组希望通过新闻调查回答W河水体脏臭是否因为存在污染源,如果存在,具体的污染源是什么。他们设计了两种说明方式,一是直接拿出拍摄到的排污画面,或者能说明有特殊污染物的水质数据;二是相对间接地收集有说服力的证言,证明有无排污现象。这两种说明方式分别代表了从直观经验资料和社会信任体系两种路径出发,去组织环境信息、引导公众认知。如果二者可以相互佐证,则该新闻的可信性最强,价值达到最高。

在采访当天,记者没能拍到可证明排污的画面,只能继续联系参与W河水质治理,且享有较高权威性的行动者,以期获得填充新闻内容的数据和证言。N大学环境科学实验室的副教授G接受了采访,他所在的课题组长期关注水污染问题,对W河已展开系统性的研究。G很清楚记者想看到的不是自己在讲话,而是科学在讲话。因此,在与记者的互动中,G表现出了一定程度的表演性。为了给公众留下科学严谨认真的印象,他十分重视对表演前台的布置,提前整理实验室,摆好在外行人看来最能象征科学实证精神的试管、量杯等的位置。尽管实验已不会用到这些器皿,但在镜头前,科学工作者仍然希望它们会出现在自己的身后。整个采访过程,G几次询问记者,自己的形象是不是“科学”。记者最初希望G坐在平时工作的地方接受采访,G以这个地方的背景只有一台电脑和一个花瓶,显得“不够科学”为理由拒绝了。

科学工作者在通过媒体建构公共环境知识的同时,是否向政府呈现出一种合格的盟友形象,是否按照政府的预期来组织台词,决定了科学工作者将采取什么样的知识表述策略。记者向G询问W河水质脏臭的原因,G调出多年来对W河收集的多点位、多指标的检测数据。在非拍摄状态下,他告诉记者:

从数据中可以看出,W河几乎全年的水质都达不到劣五类水的标准,有的时间点有的指标甚至超标十几倍。这其实是大家心知肚明的事,但T市在2006年被评为环保城市,其中有一条要求是二级河道水质不能低于劣五类水标准,所以我这么说会犯错误。不过可以换一种说法,夏季河流水质最差,是由于暴雨将污染物带入河中,加之气温高,水体富营养化,水内藻类耗氧、厌氧,分解出氮气、硫化氢,水体呈现黑臭。

G承接过T市水务局的项目,知晓课题组测出的数据与政府最后公布的数据之间的差别,也清楚城市称号对环境指标的要求,因而在面对公众进行表述时有所顾忌。为了能够继续获得政府提供的科研资源,科学工作者在正式采访中裁剪掉了很多重要信息,只解释夏季水质不达标的部分原因,回避全年都存在的污染问题。

六、结论与讨论布鲁尔的强纲领明确地拒绝仅将被歪曲的知识归因于社会因素建构的知识论。受史密森的启发,本文所讨论的并非是布鲁尔关心的社会因素对建构正确知识和错误知识的对称作用,而是通过描述科学参与W河治理的行动过程,呈现一幅科学工作者于有意或无意之中,造就知识暗区的实践图景,既包括科学的认知方式以利用有限的科研资源为导向,又含有争取现实利益和权衡价值关系等综合因素。虽然揭示保守、模糊、局部的知识不能简单地同错误、低一等级的科学行动划上等号,但是关注被遮蔽的创新、精确、完备的知识,可以为我们更全面地评估科学力量,认识科学体制的不足提供帮助。

在生成专业知识方面,科学共同体内部推崇实验的研究方法和鼓励独创性的评价体系。这种被广泛认可的领域运行规则,保证科研活动有序进行的同时,反过来也处于与具体科研工作紧密相关的社会情境下。本文发现,捉襟见肘的实验条件更可能积累成熟、保守,而非创新、精确的科学知识。因为购买、使用和维护先进实验仪器、高纯度药品试剂的经济能力、人情选择,将直接关系到科研人员的具体实验设计和实验结果。换句话说,基于现有资源做出投入与产出比率的合理性、可能性的预测,考量关注反常现象所需的试错成本,以及科研核心人员与辅助人员之间长期互动形成的人情因素等诸多顾虑,都先于科学知识最终的理性表述。另外,科学工作者对荣誉与贡献、利己与利他的权衡,也先于论文报告的语言组织。一旦天平倒向争得优先权所带来的荣誉,则容易引起模糊知识对明确知识的排挤,降低科学的发展速度。为减少因科学体制不完善而形成的知识暗区,本文倡导设立公共实验平台,以降低科学工作者的实验成本,进一步优化科学奖励制度,加大对合作研究的资助力度。

在输出公共知识的过程中,当科学工作者与共同体外的行动者进行联合互动时,属于科学领域的知识暗区开始向公共知识暗区转变。受资源分配原则的影响,政府掌握着包括政治、经济、文化、生活等资源在内的,几乎所有最重要的社会资源。[14]政治价值也跟随资源渗透进其他社会组织中。科学工作者从自身的知识能力特性出发,在向公众做出科学解释之前,会先考虑到完全公布科研成果的后果,包括对自己未来获取资源的影响。科学工作者综合科学判断与政治判断,策略性地公布局部知识,推出事实知识与价值知识的杂糅体,相当于在专业知识的基础上进行了二次遮蔽。在当前的社会背景下,树立一个有利于长远发展的政治价值至关重要,单纯地追求表面好看,只能加剧对知识的遮蔽。

① 在英文文献中,国外学者一般采用“Ignorance”一词来与“Knowledge”相对应,但如果我们把“Ignorance”直译为“无知”,则似乎存在贬义色彩。本研究考虑到“Ignorance”的同义词为“Darkness”,故将其译成更加中性的“知识暗区”。

② 国内学者对“Agnotology”的翻译大致分为两种,一是译为比较无知学,二是译为知识遮蔽。为了避免带有贬义的偏见,本文采用后者的译法。

| [1] |

Pinto, M. F. Tensions in Agnotology: Normativity in the Studies of Commercially Driven Ignorance.

Social Studies of Science, 2015, 45(2): 294-315.

DOI: 10.1177/0306312714565491. |

| [2] |

Elliott, K. C. Selective Ignorance and Agricultural Research.

Science, Technology & Human Values, 2012, 38(5): 1-23.

|

| [3] |

大卫•布鲁尔. 知识和社会意象. 霍桂桓译. 北京: 中国人民大学出版社, 2014.

|

| [4] |

Smithson, M. Toward a Social Theory of Ignorance.

Journal for the Theory of Social Behaviour, 1985, 15(2): 151-172.

DOI: 10.1111/jtsb.1985.15.issue-2. |

| [5] |

Proctor, RN., and Schiebinger L (eds). Agnotology: The Making and Unmaking of Ignorance. California: Stanford University Press, 2008.

|

| [6] |

Frickel, S., Gibbon S. and Howard J., et al. 2010. Undone Science: Charting Social Movement and Civil Society Challenges to Research Agenda Setting.

Science, Technology, & Human Values, 2008, 35(4): 444-473.

|

| [7] |

Kleinman, D. L., and Suryanarayanan S. Dying Bees and the Social Production of Ignorance.

Science, Technology & Human Values, 2013, 38(4): 492-517.

|

| [8] |

Kuchinskaya, O.. The Politics of Invisibility: Public Knowledge about Radiation Health Effects after Chernobyl. MIT Press, 2014.

|

| [9] |

赵喜凤, 蔡仲. " 生物剽窃”发展的社会过程及其机理—建构主义视角的案例解析.

科学学研究, 2013, 31(12): 1810-1815.

DOI: 10.3969/j.issn.1003-2053.2013.12.008. |

| [10] |

萨米尔•奥卡沙. 科学哲学. 韩广忠译. 南京: 译林出版社, 2013: 5.

|

| [11] |

波义尔. 怀疑的化学家. 袁江洋译. 北京: 北京大学出版社, 2007.

|

| [12] |

R. K. 默顿. 科学社会学. 鲁旭东, 林聚任译. 北京: 商务印书馆, 2003: 409.

|

| [13] |

刘珺珺. 科学社会学. 上海: 上海科技教育出版社, 2009: 138–139.

|

| [14] |

周晓虹. 国家、市场与社会: 秦淮河污染治理的多维动因.

社会学研究, 2008(1): 143-165.

|

2019, Vol. 9

2019, Vol. 9