——

2. 中国人民大学社会与人口学院;

3. 中国人民大学北京社会建设研究基地

基因编辑技术是一项对目标基因进行编辑(如DNA片段敲除、修饰、插入等)的前沿技术。自基因编辑技术出现以来,关于基因编辑技术是否能够应用于人类生殖系,一直存在争议。虽然基因编辑技术能在很大程度上提高基因组靶位点的精确修改效率,但将其应用于人类生殖系细胞基因,却涉及明显的伦理问题,包括技术安全、对基因编辑技术领域认知的有限性、风险-受益比、对人类基因库的影响、侵犯自主权等[1]。人类基因编辑技术通过特定DNA片段敲除、修饰和插入等定向精准“设计”,人的“自然出生”变成了“技术生产”,由此生命成为了纯粹的技术对象[2],从而消解了个体生命的主体性和目的性。生物学层面的技术建构如果取代自然选择,那么“优化基因”是否可能成为社会阶层的区分界限,甚至形成新基因社群主义[3]?这些更深层次的伦理问题,使得社会对基因编辑技术应用产生更多忧虑。基于不同文化传统、宗教背景、经济发展、科技战略等,不同国家和地区对人类基因编辑技术的研究及其应用的态度和相关政策存在差异,既有像加拿大那样完全禁止的,也有像英国、瑞典那样在有限条件下允许的[4]。但是以生殖为目的对人类配子、合子和胚胎进行基因操作是科学界所划出的伦理红线。2017年,人类基因编辑研究委员会就人类基因编辑的科学技术、伦理与监管,发布研究了报告。该报告聚焦人类基因编辑的三大领域:基础研究、体细胞和生殖细胞/胚胎基因编辑,探讨这三大领域涉及的科学问题、伦理问题以及监管问题并提出相关原则

该事件使得社会公众更多地认识到新兴科学技术的伦理风险。新兴科学技术伦理不仅是一个科学问题,也是关乎公众切身利益的社会问题。公众对基因编辑技术临床应用的认知和态度非常值得关注。已有研究大多围绕人类基因编辑技术的伦理、法律和治理问题的理论分析[5-7],但基因编辑技术的最终受众是社会公众。他们对“基因编辑婴儿”事件的认知和评价怎样,对基因编辑技术临床应用的接受程度如何,哪些因素影响他们对基因编辑技术应用的态度,这些都需要基于实证数据的分析。限于数据有限等原因,国内这方面的实证研究仍付之阙如。本文利用该事件发生后第一时间开展的一项公众问卷调查数据,尝试回答上述问题,从而为相关研究和政策制定提供参考。

一、文献综述与研究假设科学的发展和新技术的应用给人们的生产生活既带来了诸多益处,也时常将人们的生活推入风险之中。乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)和安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)都曾对现代风险社会进行过精彩论述,指出与传统风险社会的局部性、自然性特质明显不同,当代风险社会更具全球性和人为性,且往往与科学技术的发展密切相关,科技发展及现代化程度越高,风险就越多、越明显。[8-9]新科技应用的收益-风险及其相关的伦理分析一般存在两种不同的分析范式,一是客观层面的风险-收益度量测算,二是主观维度的风险社会建构,强调对新技术应用效益-风险的社会塑造。对于一项新科技应用,有时社会观念塑造建构的风险-收益(即社会感知)可能比客观风险-收益更具影响。本文重点关注的就是公众对生殖系细胞基因编辑这一新技术应用的态度及其社会建构过程。

有关公众对新技术应用接受度的分析,以往研究主要从以下理论框架展开:“个体行动决策”框架重点关注性别、年龄、受教育程度、收入水平等因素对个体行动决策的影响;技术接受模型基于预测消费者对新兴技术产品接受行为的框架,重点关注产品的感知有用性、易用性等,并根据具体情境增加社会因素变量等,研究影响消费者行为的产品因素和社会因素[10];风险感知理论则重点从人们对于技术的主观风险感知,考察对新技术产品的接受度;此外,还有研究将信任因素纳入考虑,探讨社会信任及面向政府、科学家、企业的制度性信任对新技术态度的影响。[11-12]通过梳理已有研究,本文重点聚焦信息掌握、风险/伦理感知、科学家信任及是否技术应用利益攸关方(有无未成年子女)等关键维度,分析各因素对基因编辑技术接受态度的影响。

(1)对相关知识信息的掌握

一般而言,对科学知识的掌握与对科学技术的支持态度之间,存在正相关性,但在特定的技术情境中不一定如此。例如,技术/情境的争议性越强,对该项技术相关知识信息的掌握程度与对其接受度之间的关系越弱,甚至出现负相关[13]。生殖系基因编辑技术本身的安全性、实验对象在被基因编辑过程中存在风险-受益比的不确定性、以及被编辑主体自主选择权被剥夺的可能性[1]等风险与伦理问题,使得该项技术的应用存在很大争议,这可能使得公众对相关知识信息的了解与对该技术的接受度之间关系较弱,甚至是负相关。此外,以往研究也发现,对科技界丑闻和负面信息的了解会降低对技术的接受度[11]。“基因编辑婴儿”事件被曝光后,我国政府、科学界及官方媒体都对该事件做了明确的否定性表态。我们认为,在负面评价为主的信息中,对该事件的了解会降低公众对基因编辑治疗和增强技术的接受度。据此提出以下假设:

假设1:在“基因编辑婴儿”事件发生后,公众对该事件相关信息了解得越多,对基因编辑技术应用的接受度越低。

(2)对相关技术风险/伦理的感知

风险认知是人们对危险和收益的信念、态度、判断和情绪[14]。当公众使用越来越多的前沿科技产品,在获得舒适和便捷的积极心理体验的同时,也时常陷入风险焦虑或伦理困惑之中。这种焦虑或困惑主要来源于对前沿科技的无控制感及不确定性,反过来它们又会反作用于公众对新技术应用的选择判断。有学者用“感知的收益”和“感知的风险”描述这种判断[15]。以往有关转基因食品接受度的研究表明,公众感知的风险对转基因食品接受度表现出负面影响[16]。与转基因食品技术相比,生殖系基因编辑技术到目前为止是一项尚在发展之中的技术,还存在很多安全性问题,也可能存在典型伦理问题。我们认为公众在基因编辑技术上感知到的风险或伦理问题会不同程度地降低他们对于基因编辑治疗和增强技术的接受度。据此提出以下假设:

假设2-1:伦理/风险意识越强的公众,越倾向于反对基因编辑技术应用——无论是何种目的的应用;

考虑到与基因治疗技术相比,基因增强技术的伦理争议更大,我们进一步提出以下假设:

假设2-2:伦理/风险意识更强的公众,对基因增强技术应用的接受度低于对治疗技术应用的接受度。

(3)对科技共同体的制度信任

随着社会分工的精细化和社会运行系统的复杂化,普通公众无法全面掌握各种专业技能和知识,从而更加依赖以政府和专家(包括科学家)为代表的制度性系统[9]。以往有研究指出,公众对政府和科学系统存在制度性信任,如果转基因食品技术得到官方的正面表态和专家的支持,公众会更加放心地接受。但与此同时,对科学至上的迷信又可能让公众对新技术要么盲信,要么恐慌,一旦出现对政府公信力或专家权威的怀疑,这种极端反应会加剧。“基因编辑婴儿”事件的发生,由于其客观技术风险及引发的激烈伦理讨论,一定程度上会损害公众对我国科学家形象的认识,进而影响公众对基因编辑技术的态度。当公众对该技术的了解和知识水平较低时,他们可能更多地依赖对制度系统的信任来判断该技术的风险和收益,进而形成对该技术的态度。据此提出以下假设:

假设3:对科学家越信任的公众对基因治疗和增强技术应用的接受度都越高。

(4)潜在的技术收益情境——是否有未成年子女

以往有关环境、食品添加剂或转基因技术应用的研究,学者们将家庭中是否有低龄孩子作为家庭特征之一,考量其对公众环境感知的敏感度及其对新技术应用等态度的影响。一般认为,家里有未成年子女的公众对食品、环境风险更加敏感。例如,贝克尔的研究结果就发现,家中有12岁以下孩子会对消费者食品安全认知产生显著影响[17]。但在基因编辑技术案例中,该技术的发展为新一代人类基因疗法奠定了基础,其强大的功能和广泛的适用性,构成了精准医疗的发展方向[18],有未成年孩子的父母虽然对新技术的风险感知一般也更高,但他们也更可能基于孩子健康及发展,对该技术有更强的收益期待,进而对该技术应用的容忍度也可能更高。据此提出以下假设:

假设4:有未成年子女的父母对基因治疗和增强技术的接受度都更高。

二、数据与方法 1. 数 据为掌握公众对“基因编辑婴儿”事件的了解情况和对基因编辑技术应用的态度,中国科学技术发展战略研究院与北京极光大数据公司合作,利用该公司覆盖我国大多数手机用户的推送工具,向经由配额抽样(按照性别、年龄、教育程度和居住地类型进行配额)选取的公众发送电子调查问卷。调查于2019年1—2月期间执行,最终回收16岁及以上用户有效问卷877份。在实证分析阶段,剔除变量缺失的样本后,实际分析样本的数量为761人。

2. 变 量(1)因变量

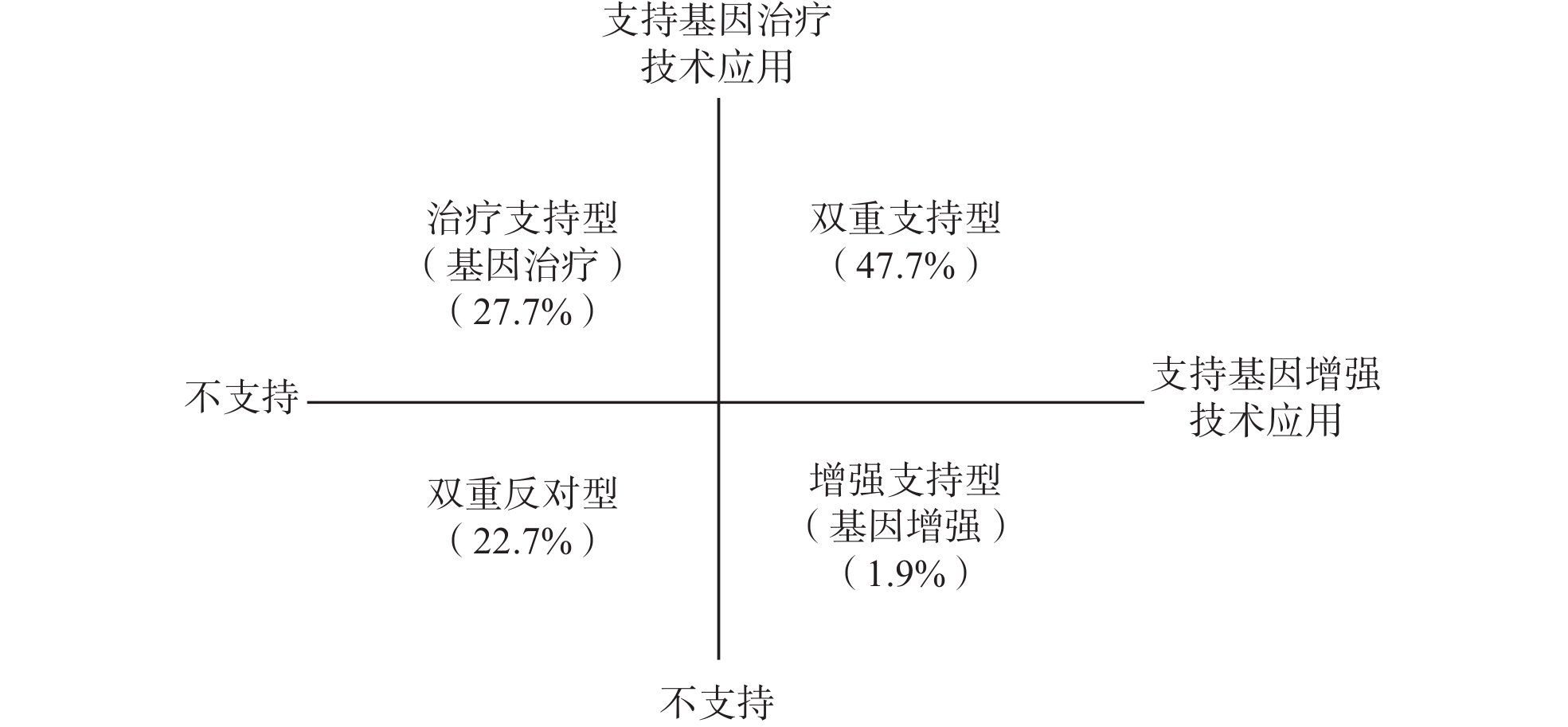

本文区分了基因编辑技术的两种类型(治疗型与增强型),在调查问卷中对公众在这两方面技术应用上的态度都有测量。其中,治疗型基因编辑技术指应对孩子出生时遗传难以治愈的或致命的重大疾病,如乙肝、艾滋病等;增强型基因编辑技术指让孩子将来变得更聪明,或有更强的运动能力。问题的答案均设置为“支持”、“反对”和“不支持也不反对”三个选项。为了更精准把握公众在两类技术应用态度上的差异性,我们将“反对”和“不支持也不反对”合并成“不支持”(或“反对”),据此识别出公众在基因编辑技术应用上的四种典型态度:①双重支持型,既支持基因增强技术,也支持基因治疗技术;②增强支持型,只支持基因增强技术;③治疗支持型,只支持基因治疗技术;④双重反对型,对两种基因编辑技术都不支持。具体分类图示及调查结果发现的每种类型的比例分布均呈现在图1中。

|

图 1 公众对基因编辑技术接受度的类型划分 |

(2)自变量

本文的核心自变量是对“基因编辑婴儿”事件的了解程度、风险/伦理感知、对科学家的信任及是否有16岁以下孩子。其中,对“基因编辑婴儿”事件的了解程度,调查中有三道题,分别为“您了解过有关此事的新闻报道吗?”“您了解过政府部门对此事的表态吗?”“您了解过国内科学界对此事的评价吗”。本文采用因子分析方法提取了一个公因子并对因子得分进行标准化处理,得分越高表明对该视角了解程度越高;而对于风险/伦理感知的测量,则直接使用“您听到基因编辑婴儿事件的第一反应”这一多选题题项,合并“震惊”、“恐惧害怕担心”及“愤慨”等负面情绪选项。

(3)控制变量

主要为性别、年龄、社会经济地位(由教育和收入变量拟合而成)、党员身份和工作所在地等变量。

表1显示了各研究变量的描述性统计结果。

| 表 1 主要研究变量的描述性统计(N=761) |

首先描述性分析公众对“基因编辑婴儿”事件的了解情况以及对基因编辑治疗技术和增强技术应用的态度,在此基础上,通过多元回归模型分析影响因素。考虑到因变量是多分类变量(4种态度类型),统计分析选用多分类Logistic回归模型。需要说明的是,由于支持基因增强技术而反对基因治疗技术这一类型的受访者比例极低(仅为1.9%),因此后文的影响因素分析主要针对其他三种态度。

三、实证分析结果 1. 基本统计描述分析结果显示,公众对“基因编辑婴儿”事件的了解状况及对于基因编辑技术应用的态度,可以概括如下:

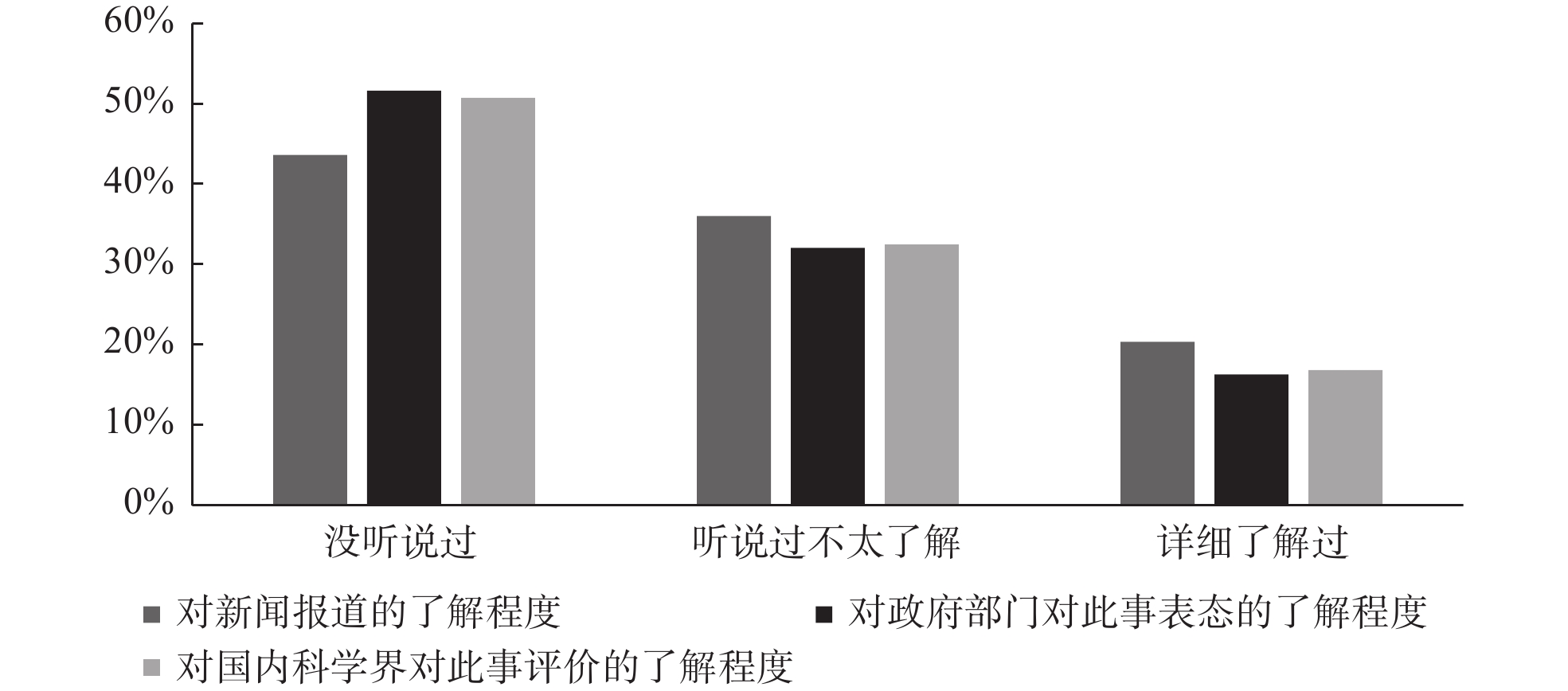

第一,公众对“基因编辑婴儿”事件整体了解不多、详细度不够。当被问及是否听说过“基因编辑婴儿”事件的相关新闻报道以及对政府部门表态及科学界评价的了解程度时(图2),分别有43.6%、51.6%及50.7%的公众表示“没听说过”,36%、32.1%及32.5%的公众表示“听说过不太了解”,而表示“详细了解过”的不足两成。

|

图 2 公众对“基因编辑婴儿”事件的了解情况 |

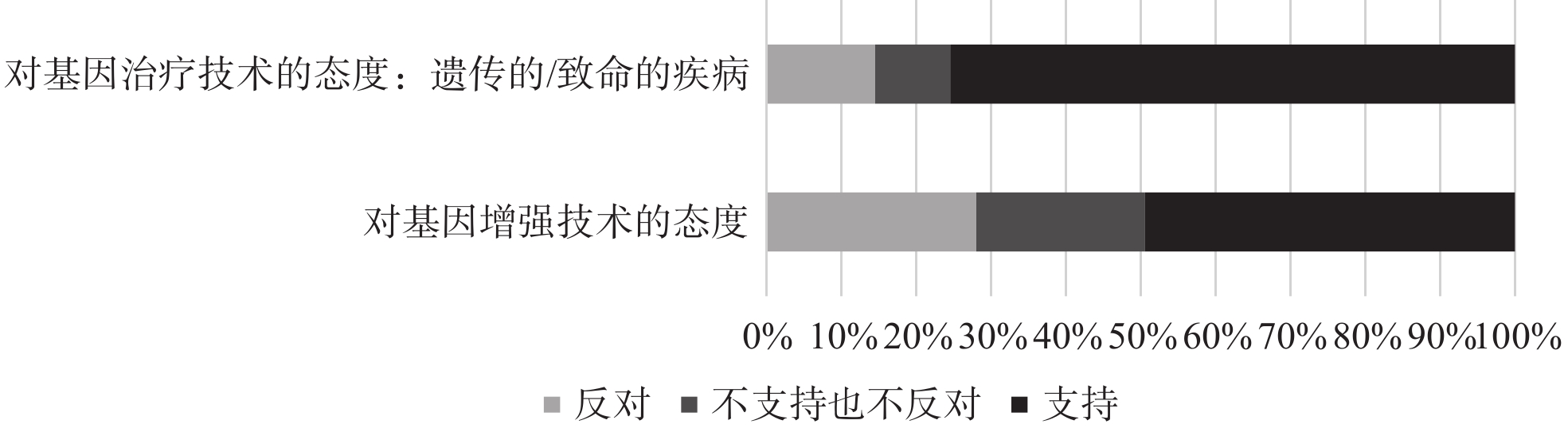

第二,公众对基因编辑治疗技术的接受度普遍较高,明显高于对基因编辑增强技术的接受度。图3显示,75.4%的受访者明确表示支持将基因编辑技术应用于预防和治疗致命疾病为目的的临床应用。与其相比,基因编辑增强技术的公众支持率相对较低,但仍有约半数(49.5%)公众支持把基因编辑技术应用于“让孩子将来变得更聪明或有更强的运动能力”。如前文(图1、表1)所述,对两类技术应用都不支持的公众比例占22.7%。

|

图 3 公众对基因编辑增强和治疗技术的接受度 |

2018年11月(“基因编辑婴儿”事件发生前),美国芝加哥大学AP-NORC中心曾针对美国公众开展过一项类似的电话问卷调查。结果显示,71%的受访者支持把基因编辑技术应用于预防和治疗重大疾病,支持基因编辑增强技术应用的仅为12%

根据前面文献梳理,我们构建了一个以基因编辑技术应用接受度为因变量,以事件了解、风险/伦理感知、科学家信任、有无16岁以下未成年子女为核心解释变量的多分类Logistic回归模型。结果如表2所示。其中,模型1显示的是治疗支持型相对于双重支持型的对比结果,模型2显示的是双重反对型相对于双重支持型的对比结果。考虑到增强支持型的受访者比例极低(仅为1.9%),我们未将增强支持型模型纳入表中比较。从模型结果可以看出,在两个模型中核心自变量对因变量的影响具有很强的一致性。具体来说:

| 表 2 影响公众对基因编辑技术接受度的多分类logistic回归分析结果 |

第一,对“基因编辑婴儿”事件相关信息掌握越多的公众,更倾向于支持治疗或是双重反对,模型1里系数为正但统计不显著,模型2里系数为正且统计显著。可见,掌握越多基因编辑事件知识信息的个体,对其技术应用更为谨慎保守,研究假设1得到支持。知识信息在此起到的作用可能有两方面,一是对事件本身熟悉了解的个体获取了更多的关于基因编辑技术的知识,他们对技术相关的风险和伦理顾虑更多;二是受新闻报道及各界所持的普遍批评性立场的影响,获取知识信息越多的个体对基因编辑技术的批评和拒斥心理越强。

第二,风险/伦理感知变量上,感知到风险/伦理的公众与未感知者在支持治疗型和双重支持方面表现出显著差异。感知到风险/伦理的公众更倾向于支持治疗或双重反对(两个模型中系数均为正)。在模型2中,感知到风险/伦理的公众明显更倾向于双重反对而非双重支持,假设2-1得到支撑。在前文中我们提到,当前涉及生殖系基因编辑技术的应用争议较大,国外大多数科学家和公众都更倾向于接受治疗型的基因编辑技术而不接受增强型技术,因为前者能帮助个体获取正常的生存和发展权利,而后者是为了让个体在不经后天努力的情况下变得更完美(更聪明、更强壮),突破了公平正义的范畴。从模型1数据结果可以看出,风险/伦理感知变量对于仅支持治疗和既支持治疗也支持增强的影响上呈现显著差异。这表明,公众对于基因治疗型应用的态度更宽容,假设2-2得到支持。这一结果的启示意义在于,公众对于两种技术应用的态度存在微妙差异,在感知到伦理/风险的背景下,基因治疗而非基因增强技术应用有更高的公众接受度。

第三,科学家信任显著影响公众的态度。相比于不信任科学家的受访者,对科学家表示信任的受访者明显更倾向于双重支持,研究假设3得到数据支持。从中我们可以看出,对科学家的制度性或系统性信任能够让公众在新技术应用中持更为积极的态度。这主要可能是因为他们相信科学家能够从更为科学和专业的角度完善技术、管控风险,并处理好伦理问题。

第四,是否拥有未成年孩子对于公众基因编辑技术选择没有显著差异,研究假设4没有得到数据支持。尽管回归系数未通过统计显著性检验,但回归系数在两个模型中均为负值也表明,与没有16岁以下孩子的受访者相比,有16岁及以下孩子的父母更倾向于双重支持而不是治疗支持或双重反对。可以看出,有未成年子女的父母因作为基因编辑技术更为直接的利益攸关方而更可能动“恻隐之心”,情感和利益的双重动机促使他们倾向于同时拥抱增强型(让孩子更强更聪明以拥有更好未来)和治疗型(期望孩子健康成长)两种基因编辑技术。

此外,社会经济地位变量数据结果显示,社会经济地位越高的公众更倾向于接受两种基因编辑技术。这可能是一种自利主义的体现,即社会经济地位越高者,越可能出于维持或扩展自身地位利益的考虑而接纳新技术、掌握新手段,也有可能是社会经济地位越高对新技术的接受度更高,更倾向于尝试新鲜事物。

四、结论与讨论处于高速发展过程中的基因编辑技术正在深刻地影响着人类社会。不同于以往围绕人类基因编辑技术的伦理、法律和治理问题讨论的研究,本研究聚焦公众对这项新技术应用的认知态度,这有助于丰富关于新技术应用的社会观念塑造与建构的相关认识,同时在新技术应用的风险/伦理沟通与治理方面也将提供有益的政策启示。具体来说,本文利用“基因编辑婴儿”事件发生后第一时间收集的一项公众抽样调查数据,描述了公众对于该事件的了解状况,识别出公众在基因编辑技术应用上的几种典型态度,并从“信息与知识获得”“伦理/风险意识”“制度性信任”和“利益攸关者”等多个维度分析了公众态度背后的影响因素。本文旨在解析公众在面临一项前沿技术尤其是涉及人类安全的新技术时,影响其态度认知和决策行动的社会性因素。本文的主要发现如下:

第一,基因编辑技术上区分的两种类型(治疗型与增强型)具有不同的伦理意义,公众对二者应用的态度也存在明显差异性。从公众的态度中可以辨识出四种不同的类型。其中,同时接受基因治疗和基因增强两种技术应用的比例最高,达到近半数;其次是仅支持治疗而不支持增强的态度,占比近三成;对两种技术均不支持的比例超过两成;仅支持增强不支持治疗的比例最低(1.9%)。基因编辑技术的治疗型应用旨在恢复和保持人体正常机能,而非医学目的的增强型应用则旨在让人体功能超出正常水平,很明显后者关涉社会公平正义问题,会带来更多伦理争议。公众的不同态度是两种应用背后不同伦理意涵的外在折射,科学界与政策界未来开展基因编辑技术伦理治理时需要充分考虑这一点。

第二,开展了公众接受度背后的影响因素分析。结果显示,风险/伦理意识较强的公众,对“基因编辑婴儿”事件信息掌握较多的公众,更倾向于双重反对或仅支持治疗型技术应用;而对科学家信任度较高的公众,更倾向于双重接受。也就是说,当公众掌握的信息和知识越丰富,对前沿技术的风险伦理研判也会更全面和准确,从而在技术接受方面表现出更为审慎保守的倾向;另一方面如果公众对该项技术的掌握者和实施者——科学家群体较为信任,这种信任会进一步延伸到技术应用的安全性和收益性维度,从而他们更倾向于接纳这项新技术。上述经验结果很大程度上印证了传统个体行为选择模型,即公众基于信息获取以及收益-风险理性权衡而做出判断决策。但需要注意的是,对于类似基因编辑等需要较强专业背景才能判断其风险和伦理的新技术,个体所做的抉择仅仅是“有限理性”的,他们往往缺乏充分的信息或知识,所考虑的风险或伦理问题较为有限,其判断更多地受到第一时间的直观感受、利益相关性特别是获益与否、新闻媒体及官方态度等的影响,至于形成科学理性、专业审慎的公众态度认知,仍有较长的路要走。

基因编辑技术在带给人类进步的同时,也可能会因误用、滥用、谬用而带来安全风险及伦理问题。构建基因编辑技术伦理治理体系,除了需要政府、科学共同体、产业界等层面的共同努力(如政府的政策和制度制定、研究机构的伦理监管、科学共同体与产业界的自我约束等)外,还需要公众的知情知晓和广泛参与。公众既是基因编辑技术应用的对象主体、利益攸关者,也是该技术规范治理的见证者和监督者。只有多方主体的协同努力,才能全面系统地加强有关基因编辑技术的规范治理和伦理约束,保障这项技术在符合人类整体利益的轨道上健康有序发展。

具体而言,本研究发现在以下几方面对未来基因编辑技术伦理治理有所启示:一是在制定生物医学等技术应用的政策时,要让公众有更多知情权和参与权,开展全过程和不同层面的伦理讨论,对公众的伦理关切、观点态度等情况进行摸底掌握,这样政策指向性和市场应用性才会有所保障;二是针对公众关切的科技事件和问题加强科普,科学家和临床医生应积极参加更为广泛的基因医疗方面的科普活动,发挥专业人士和学术媒介对公众基因编辑伦理的指引作用,将基因编辑技术的风险和益处全面、准确、客观地传达给公众,让他们对基因编辑技术存在的风险和伦理问题有更客观的认识;三是要重视“制度性信任”的力量,提高科学家等专家系统的公信力,充分发挥科学家等专业人士在基因编辑技术应用上的监督、管理和规范作用;四是建立新技术治理多元参与机制,纳入不同社会群体、尽可能多元化的公众的意见,以增强信息输入的异质性,保障技术应用中的公平正义。

①

②

| [1] |

张彤. 人类基因编辑的伦理风险与治理对策研究.

学理论, 2020(9): 58-60.

DOI: 10.3969/j.issn.1002-2589.2020.09.021. |

| [2] |

陆群峰. 人类基因编辑的伦理问题探析.

自然辩证法研究, 2020, 36(1): 68-73.

|

| [3] |

Edwards R G. Ethics of PGD: Thoughts on the Consequences of Typing HLA in Embryos, Reproductive BioMedicine Online, 2004, 9(2): 222-224.

|

| [4] |

李东风. 从基因编辑婴儿事件看当前科学伦理问题.

科学与社会, 2019, 9(2): 23-30.

DOI: 10.19524/j.cnki.10-1009/g3.2019.02.023. |

| [5] |

徐娟. 基因编辑婴儿技术的社会风险及其法律规制.

山东大学学报(哲学社会科学版), 2020(2): 98-107.

DOI: 10.19836/j.cnki.37-1100/c.2020.02.0010. |

| [6] |

徐向东. 人类增强技术的伦理审视.

哲学分析, 2019, 10(5): 4-29,196.

DOI: 10.3969/j.issn.2095-0047.2019.05.001. |

| [7] |

王慧媛, 李鹏飞, 徐丽娟等. 基因编辑技术伦理治理探讨.

中国科学院院刊, 2021, 36(11): 1259-1269.

DOI: 10.16418/j.issn.1000-3045.20210316002. |

| [8] |

乌尔里希·贝克. 风险社会: 新的现代性之路. 南京: 译林出版社, 2018: 3—48.

|

| [9] |

安东尼·吉登斯. 现代性的后果. 南京: 译林出版社, 2011: 88—97.

|

| [10] |

宋艳, 陈琳, 李琴等. 人工智能伦理风险感知、信任与公众参与.

科学学研究, 2022, 40(7): 1153-1162,1171.

DOI: 10.3969/j.issn.1003-2053.2022.07.001. |

| [11] |

Siegrist M, Earle T C, Gutscher H. Trust in Risk Management: Uncertainty and Scepticism in the Public Mind. London: Earthscan, 2007.

|

| [12] |

何光喜, 赵延东, 张文霞等. 公众对转基因作物的接受度及其影响因素——基于六城市调查数据的社会学分析.

社会, 2015, 35(1): 121-142.

|

| [13] |

Evans G, Durant J. The Relationship between Knowledge and Attitudes in the Public Understanding of Science in Britain.

Public Understanding of Science, 1995, 4(1): 57-74.

DOI: 10.1088/0963-6625/4/1/004. |

| [14] |

温芳芳, 马书瀚, 叶含雪等. “涟漪效应”与“心理台风眼效应”: 不同程度COVID-19疫情地区民众风险认知与焦虑的双视角检验.

心理学报, 2020, 52(9): 1087-1104.

|

| [15] |

Siegrist M. The Influence of Trust and Perceptions of Risks and Benefits on the Acceptance of Gene Technology.

Risk Analysis, 2000, 20(2): 195-203.

DOI: 10.1111/0272-4332.202020. |

| [16] |

House L, Lusk J, Jaeger S, et al. Objective and Subjective Knowledge: Impacts on Consumer Demand for Genetically Modified Foods in the United States and the European.

AgBio Forum, 2004, 7(3): 113-123.

|

| [17] |

Baker G. A.

Food Safety and Fear:Factors Affecting Consumer Response to Food Safety Risk. Food and Agribusiness Management Review, 2003, 6(1): 1-11.

|

| [18] |

谭磊, 陈明月, 沈彬. 基因编辑研究进展与展望.

南京医科大学学报(自然科学版), 2021, 41(11).

|

——

2. School of Sociology and Population Studies, Renmin Univesity of China;

3. Research Foundation of Social Construction Renmin Univesity of China

2023, Vol. 13

2023, Vol. 13