——

2. 浙江传媒学院浙江省社会治理与传播创新研究院

科学技术全面嵌入现代社会生活,促进公众对科学活动的参与,可以促进公众对科学活动的参与,提升社会决策水平,进而有益于社会的持久发展及应对关键问题,这已成为国际社会广泛共识[1]。然而,科学传播实践“分布极其不均”[2],存在着巨大的科学“参与沟”[3]。公众科学参与得不充分是普遍性问题,也是科学传播研究的重要议题之一。

现有研究大多从态度和能力两个视角解释公众对科学参与程度低的现象。例如PISA国际学生评估项目认为,青少年当前参与科学活动及未来持续参与的可能性主要取决于两方面因素:一是学生对自我与科学相关的能力的判定,即是否擅长参与其中;二是学生对科学的态度,即是否认同科学的重要性及有用[4]。此外,还有研究者提出科学参与的“障碍”框架,认为科学对公众参与的排斥主要是通过各种障碍的设置降低了公众参与科学活动的能动性,包括结构性的成本障碍、地理障碍等[5]。但是一项调查显示,在政府取消科学博物馆、自然博物馆等科学场馆的门票费用后,尽管参观者数量急剧上升,但是参观人员的范围没有扩大,类型没有更多样,只是先前活跃的参观者更频繁地参与其中[6]。这说明消除经济等层面的障碍对促进公众的科学参与效果有限,需要从其他角度看待公众的低科学参与现象。

当前关于参与科学的兴趣、能力、障碍的相关研究都集中在个体层面,较少关注影响公众科学参与的社会文化结构性因素,对公众低科学参与现象的解释并不充分。本研究认为,公众与科学的文化距离,或称为与科学的接近性是一个重要的影响因素。由此,我们引入科学资本这一科学教育领域的研究概念进入实证分析框架,试图探讨社会群体间在科学资本的获取和使用上的不平等如何差异化地塑造公众参与科学的路径,并发现其影响机制。需要明确的是,本研究并非对“知识-态度-行为”(Knowledge-Attitude-Participation,KAP)模型的复现,而是尝试通过引入科学资本的概念,解释该模型进行结构性的重构与复杂化。特别地,本研究聚焦于一般成年公众的科学参与行为,以拓展相关研究在非专业语境中的解释效度。

一、文献综述与研究假设 1. 科学资本与公众参与科学自20世纪60年代提出以来,KAP模型迅速成为解释公众科学参与的经典框架。该模型认为,个体的知识水平会影响其对科学的态度,进而决定其科学参与行为[7]。然而随着研究情境的多元化,KAP模型近年持续受到挑战。一方面,许多研究发现科学知识对态度的影响呈现倒U型关系,即中等水平的知识能正向提升科学态度,但高水平者可能因批判性的增强反而对科学表现出更多怀疑态度[8]。另一方面,态度与行为之间也存在显著脱节,许多研究发现,即使个体对科学持积极态度,也未必参与相关活动[9]。这种“态度-行为”间的不一致凸显了KAP模型在解释力上的局限性。

面对KAP模型解释力的下降,近年来学界提出引入“科学资本”(science capital)这一结构性变量,以拓展个体科学行为的解释逻辑。科学资本指的是个人或团体所占有的具有使用或交换价值且能够增加科学参与和科学成就的科学资源合集[10]。该概念在社会不平等的视角下审视青少年科学参与不平等的问题,在预测公众未来的科学参与时是比文化资本更好的预测变量[11]。这一概念从布尔迪厄的社会资本理论发展而来,用以指称个体在科学场域中积累并可动员的资本形式。在后续研究中,该概念被不断扩展与细化,主要体现为与科学知识获取、科学实践参与以及科学社群融入等相关的资源集合。与布尔迪厄提出的经济资本、社会资本和文化资本相比,科学资本强调的是这些资源在科学领域中的可转换性与作用。例如,经济资本若未用于支持个体参与科学活动如购买科普图书或参观科学博物馆,则不能构成科学资本;同理,社会资本若未与科学从业者发生联系,也不构成科学资本。因此,科学资本具有社会资本如家庭人脉、文化资本如知识、态度等多重维度特征,但其核心在于这些资本是否与科学活动密切相关,是否可被用于提升个体在科学社会结构中的位置。它并非单一类型资本,而是指向与科学相关的社会、文化与经济资源的综合体,是以科学活动为焦点、对既有资本类型进行结构性再分类后的结果,是一种“场域特定”的资本形式。这一概念近年来在科学教育领域获得较多关注,成为解释公众科学参与的一个重要指征。

之所以亟需引入科学资本这一变量,一方面是因为无论是从公众参与科学的兴趣、能力还是障碍视角,都不能充分地揭示公众低科学参与现象的复杂性;另一方面该概念在社会不平等和社会地位再生产的视角下审视了青少年从主观态度到亲科学行为产生所需要经过的社会因素,是预测科学参与的重要变量,也是更有建设性和社会关怀的概念视角[12]。不过从已有研究来看,科学资本更多被作为一个理论视角或分析框架引入,用以解释个体在与科学相关的社会情境中所具有的资源条件与结构性优势。这使得其在不同研究语境下的维度划分、操作定义乃至测量方法均具有较大的开放性。此外,当前对于科学资本的研究还仅限于科学教育领域,概念本身关注的是义务教育阶段青少年未来职业的科学参与差异问题,是否适用于对一般公众的科学参与的预测,需要进行验证[13]。本研究认为,科学资本的累积性和延续性很有可能在个体成年后依旧发挥着类似的促进或制约作用,影响着公众的科学参与行为。因此,提出研究假设:

H1:科学资本正向预测公众的科学参与行为

2. 科学态度与公众参与科学科学态度通常被定义为个体对科学的总体看法、情感反应以及与科学相关活动的倾向性评价,既包括对科学本身的认同和兴趣,也包括对科学方法、科学进步以及科学对社会影响的评价[14]。多数研究显示科学态度与公众科学参与之间存在显著的正向关系,对科学持积极态度的个体会更倾向于支持科学发展[15],且无论是在日常生活中的科学决策,还是在更广泛的社会层面的科技政策讨论中都更愿意参与和科学相关的活动[16]。因此,对科学的积极态度被视为公众参与科学的重要前因[17]。

在社会层面,积极的科学态度还被认为是公众参与决策的驱动力,尤其在涉及公共卫生、环境保护和技术创新等领域。在有关核能的公众科学研究中,态度也是对参与意愿最具影响力的预测因子[18]。研究表明,持有积极科学态度的个体不仅更具备主动获取和分享科学信息的倾向,而且他们对科技政策的支持和参与度通常较高[15]。因此,科学态度在推动公众参与科学的过程中扮演了至关重要的角色,且其影响机制表明,科学态度通过影响个体对科学的信任和理解,进而促进其积极参与科学活动。因此我们认为积极的科学态度是公众参与科学的有力预测因素,并提出研究假设:

H2:科学态度正向预测公众的科学参与行为

3. 科学自我效能公众科学参与不充分的部分原因是公众对自我参与科学合法化的怀疑,因为在传统的社会知识结构里,专家知识往往被认为比公众所拥有的民间知识更权威[19],许多公众也默认了这一观点,因此科学自我效能感或许是解释公众科学参与不足的一个因素。阿尔伯特·班杜拉(Albert Bandura)认为,自我效能感是个体对自己与环境发生相互作用效果的一种主观判断,自我效能感强的人能对新事物产生兴趣并投入其中,自我效能感弱的人则会畏缩与逃避[20]。具体到科学自我效能,指的则是人们对自身是否有能力恰当地运用科学知识解决实际问题的推测与判断,包括科学地解释现象、设计科学研究、正确地理解和运用研究数据与科学证据[21]。科学自我效能的高低直接影响个体是否愿意参与科学决策、接受科学教育或从事科学实践[22]。许多研究发现,科学自我效能还能够增强个体的科学兴趣和动机,使其在面对复杂的科学问题时表现出更高的主动性和坚持性[23]。低科学自我效能的个体往往对参与科学表现出“无力感”,参与科学所需要的知识和技能对他们形成挑战,在科学参与过程中也没有话语权,从而产生焦虑和不自信的情绪[18]。因此,态度和能力是实现亲科学行为的必要条件,二者缺一不可。科学态度向科学行为的转化,亦需要具有相当程度的能力才能实现。因此我们提出研究假设:

H3:科学自我效能正向预测公众的科学参与科学态度不仅直接影响公众的科学参与行为,还可能通过增强科学自我效能间接影响公众的科学参与。这种间接作用机制在相关研究中已有初步探讨。持有积极科学态度的个体往往更认可科学在社会中的价值,这种认同进一步转化为对自身处理科学问题能力的信心[24]。换言之,科学态度积极的个体之所以更可能参与科学活动,是因为他们对自身科学能力有更强的信心,而这种信心进一步驱动了其科学参与行为。因此,积极的科学态度有助于提高个体对科学的信心,进而提升其科学自我效能[25]。同样,在公众科学参与的研究中,科学态度与科学参与之间的关系也被证明部分通过科学自我效能得以实现[24]。但争议在于,一些研究指出,科学态度对科学自我效能的影响可能受到其他因素的调节,例如个体的教育水平、社会背景以及文化资本[1]。这些研究提示,科学态度虽然是提升科学自我效能的重要前提,但两者之间的关系并非简单线性,而是受到多重因素的综合作用。因此我们提出研究假设:

H4:科学自我效能中介了科学态度对科学参与的影响

4. 科学态度、科学资本与科学参与研究发现,科学态度积极的个体并不总是参与科学活动,科学资本的差异可能是关键因素之一[11]。科学资本高的个体能够更好地将其科学态度转化为实际的科学参与行为,因为他们拥有更多的资源支持,例如科学知识储备、社会支持网络以及参与科学活动的经验[26]。相反,对于科学资本较低的个体,即使他们具有积极的科学态度,但缺乏必要的资源与机会可能会抑制其参与科学的可能性。资本的积累和转化能力直接影响行为结果,科学态度只有在与科学资本结合时,才能有效转化为公众的科学参与行为。这表明,科学资本可能在科学态度与科学参与行为之间具有重要的调节作用。

此外,尽管科学态度是科学自我效能感的重要预测因素,但这种预测效应可能因个体科学资本的高低而有所不同[27]。由于科学资本能够为个体提供实践科学技能的机会,增强其对自身科学能力的认识[10]。因此高科学资本的个体更容易从积极的科学态度中获得信心,提升其科学自我效能;而科学资本较低的个体可能缺乏科学实践的支持,即使持有积极的科学态度,其科学自我效能的提升也可能受到限制[26]。这种调节机制提示,科学资本不仅是一个资源变量,更是科学态度作用于科学自我效能的放大器。

同时,科学自我效能对公众科学参与的正向影响在不同科学资本水平的个体中也可能表现出差异。研究表明,科学资本高的个体更容易将科学自我效能转化为实际的参与行为,因为他们拥有更多参与科学活动的资源和机会[28]。高科学资本的个体可能更容易获得参与科学活动所需的信息或接触相关的社会网络,这增强了他们的科学参与行为[27]。而科学资本较低的个体,即使他们具有较高的科学自我效能,其参与科学的行为由于缺乏必要的社会网络和资本也可能受到严重限制。这表明,科学资本不仅影响科学参与的直接路径,还通过调节科学自我效能的作用机制,间接塑造着公众的科学参与行为。

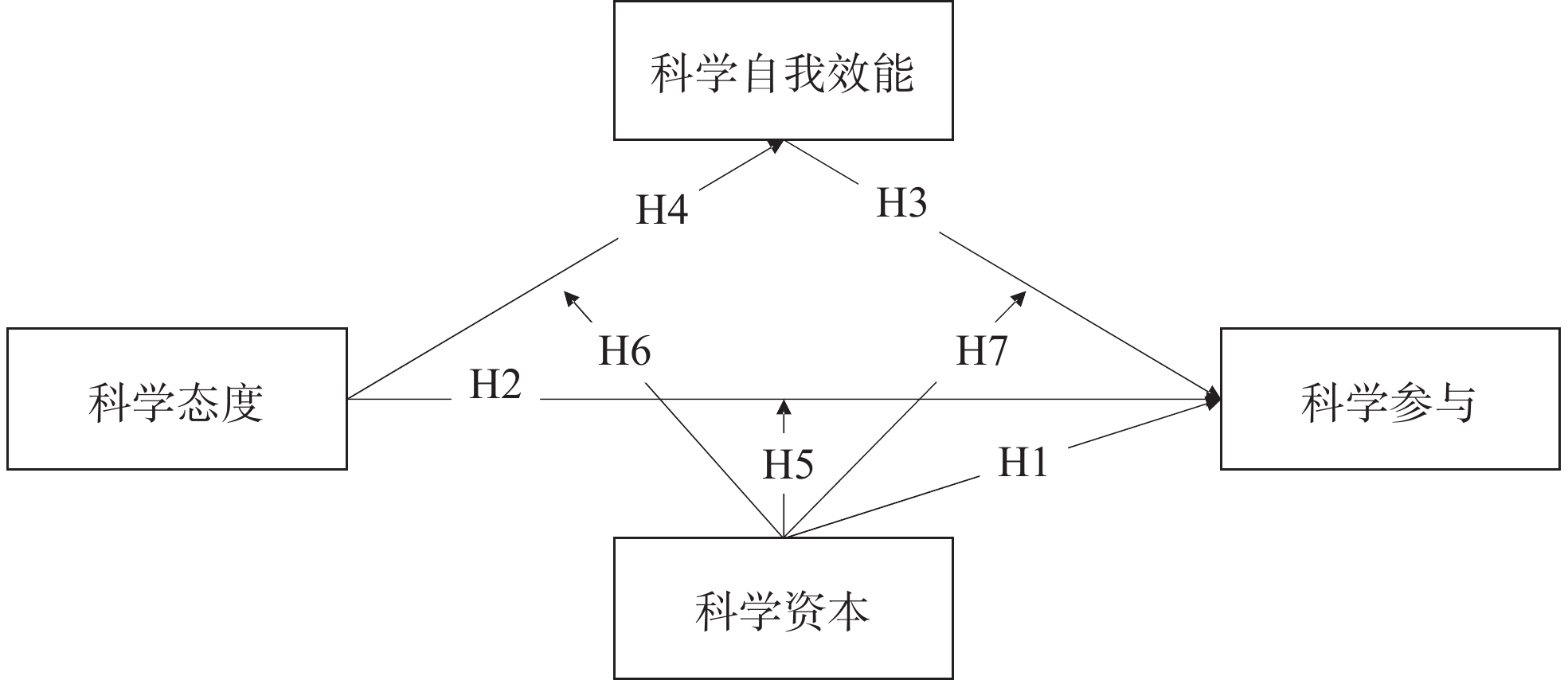

尽管已有研究强调了科学资本在公众科学参与中的重要作用,但其作为调节变量的机制尚未得到研究。首先,现有文献更多关注科学资本对科学参与的直接影响,而忽视了其可能存在的调节效应;科学资本如何通过调节科学态度与科学自我效能的作用路径影响公众科学参与,缺乏实验证据。另外,多数研究集中在教育场景,对一般公众的科学参与行为探讨非常有限。因此,本研究关注重心不是科学态度是否预测科学参与这一已被广泛讨论的问题,而是科学资本在这一路径中如何发挥差异化调节作用。基于以上文献回顾,本研究旨在探讨科学资本作为调节变量的具体机制,并提出以下假设(所有假设相互之间的关系及以此为基础形成的研究模型,见图1):

|

图 1 研究模型 |

H5:科学资本调节了科学态度对公众科学参与的影响

H6:科学资本调节科学态度对科学自我效能的影响

H7:科学资本调节科学自我效能对公众科学参与的影响

二、研究设计 1. 研究方法本研究采用多阶段概率抽样法。调查对象是两地18岁以上的成年公众。线下问卷调查委托某商业咨询公司于2023年4月分别在北京和上海进行。调查首先依据两地行政区划按照PPS抽样选取了若干街道作为初级抽样单位,然后采用整群抽样法选取了进入调查的社区。在社区层面,调查人员通过简单随机抽样确定受调查家庭,并按照生日抽样法入户抽取成年家庭成员进行问卷调查。为减少调查过程中的系统误差,调查员在调查开始前均经过了培训。调查采用自行设计的问卷,应答率为70.6%,共回收问卷

(1)科学参与

有学者结合美国国家科学基金会(National Science Foundation,NSF)指标体系,开发出包括“信息接触”“参与意愿”“公共讨论”等维度的综合性量表的量公众的科学参与情况[26]。本研究在前述文献的基础上,使用题项“我经常参加科学展览、讲座等活动”“我会主动参与科普志愿活动”“我会主动搜索科学方面的知识来解决生活中的问题”“我愿意参加到有关科学议题的公共决策中”“我愿意为科学发展提供建议、反馈或监督”采用李克特五级量表对该概念进行了测量,信度系数Cronbach’s α=0.92,AVE=0.52,CR=0.85。

(2)科学自我效能

科学自我效能即个体对自己与科学相关知识水平及运用科学知识解决问题的能力感知。我们参考先前研究者对科学自我效能的概念化和操作化过程[29-30],使用李克特五级量表测量了该变量,题项包括“我不够聪明去学习科学”“科学发展得太过迅速以致我不能跟上步伐”“科学知识对我来说太专业了”“我对科学术语和方法有很好的理解”。信度系数Cronbach’s α=0.86,AVE=0.57,CR=0.84。

(3)科学态度

本研究的科学态度指的是公众对科学的主观态度,即公众对科学技术所产生的社会影响的认识[31],使用李克特五级量表测量了题项“科学使我们的生活更健康、便捷”“科学进步能为国家的经济增长做出直接贡献”“科学带来的问题是使我们的生活改变太快”“科学进步的速度意味着我们不能掌控自己的生活”。测量信度系数Cronbach’s α=0.90,AVE=0.60,CR=0.85。

(4)科学资本

相关研究指出,进入成年阶段后,公众的科学资本主要由与科学相关的文化资本与社会资本构成,其具体内容包括个体科学内容的消费行为,以及与科学社群的社会联结[12]。与传统意义上的文化资本和社会资本不同,科学资本强调的是这些资源是否聚焦于科学这一特定认知场域,并能否转化为个体在科学社会结构中的能动性与参与能力。

本研究参考前人提出的科学资本测量框架,采用李克特五级量表测量了受访者的科学资本水平,题项包括“我平时有条件阅读或观看科学类新闻与视频”“我现在从事的工作/学习内容与科学或工程高度相关”“我身边有不少人(亲友或同事)从事科学或工程相关工作”“当我遇到与科学相关的问题时,我知道向谁咨询”。经检验,测量信度系数Cronbach’s α = 0.84,AVE=0.63,CR=0.87。

三、研究结果 1. 描述性分析测量变量的均值、标准差与相关系数(见表1),公众的科学态度(M=3.59)和科学自我效能(M=3.41)整体都处于中等偏上水平,但是其科学资本平均水平很低(M=1.77),整体的科学参与也并不理想(M=2.61)。这符合本文前述猜想,即积极的科学态度和较高的科学自我效能感并未能顺利转化为公众普遍的科学参与行为。此外,所有变量两两之间的相关系数都达到显著水平,适宜进行统计分析与假设检验。

| 表 1 变量均值、标准差与相关系数 |

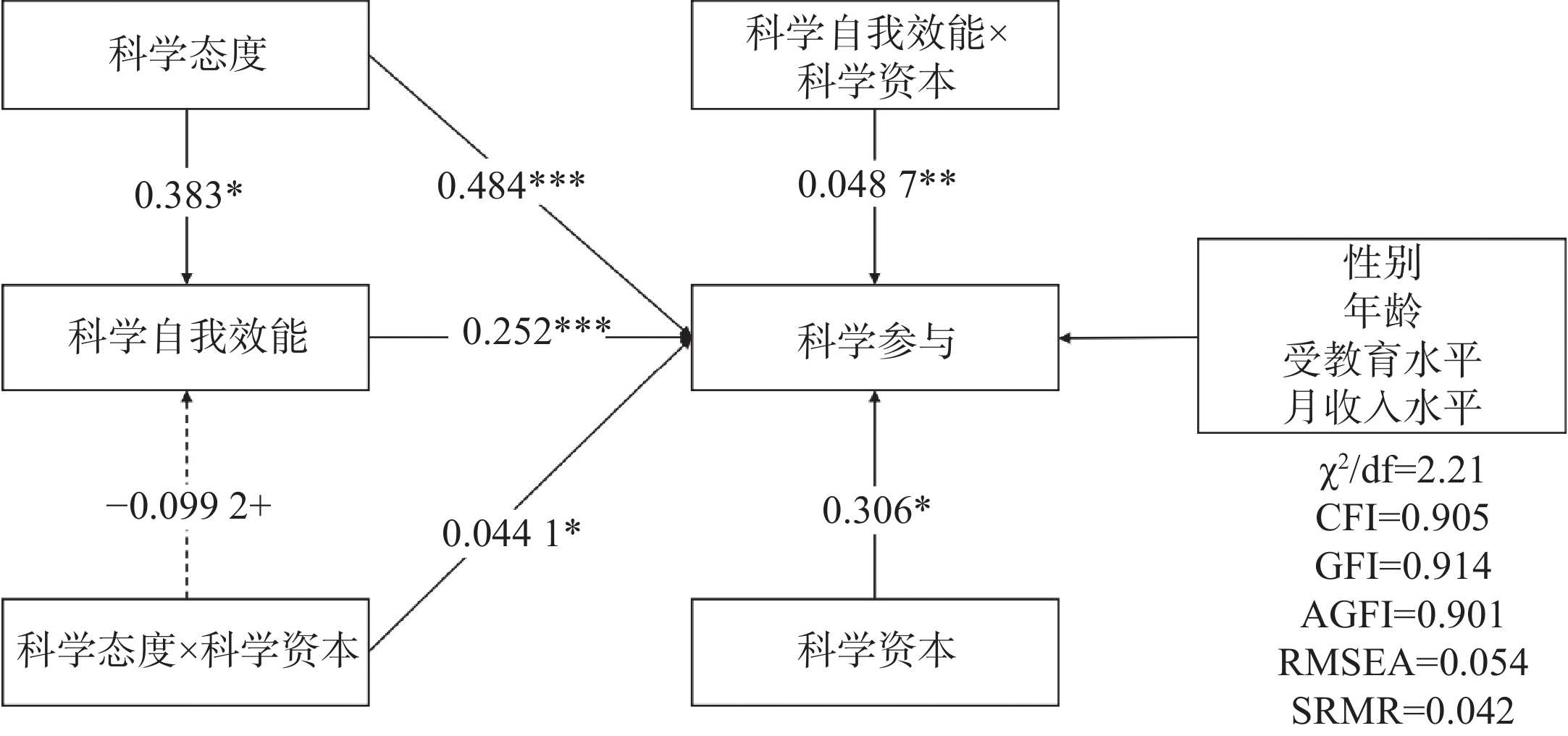

本研究采用结构方程模型(SEM)检验假设,采用Mplus软件分析数据,通过最大似然估计(MLR)方法估计参数。模型中包含了调节变量科学资本与自变量科学态度的交互项(科学态度×科学资本)、与中介变量科学自我效能的交互项(科学自我效能×科学资本),被加入因变量科学参与的路径中用于检验潜在的调节效应,交互项的计算通过变量间的标准化值相乘实现。本研究采用了多个拟合指标评估模型的拟合情况。模型拟合结果显示,χ2/df=2.21,CFI = 0.95,GFI=0.94,AGFI = 0.90,RMSEA = 0.05,SRMR = 0.04,表明模型拟合良好。模型的路径系数见图2。

|

图 2 结构方程模型标准化路径系数 注:N=1457。虚线表示路径系数在95%的置信水平上未达显著水平,*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001,十表示p>0.05。 |

从图2结构方程模型的标准化路径系数上看,在控制了人口统计学相关变量的情况下,科学资本对科学参与的直接效应达到正向显著水平(β=0.303,p<0.05),科学资本越高,参与科学活动的可能性越大。因此,H1得到验证。科学态度(β=0.684,p<0.001)和科学自我效能(β=0.552,p<0.001)都正向预测了公众的科学参与,证明这两者都是促使公众参与科学的有力的促进因素。对科学的态度越积极、与科学相关的自我效能感越高,个体越有可能参与到科学的事务中来。这也符合我们的一般认知,因此H2、H3均得到验证。此外经过检验,科学态度对科学参与的间接效应(β=

调节效应的检验则基于科学资本交互项路径显著性及路径系数进行判定。从图2可以看出,科学态度与科学资本的交互项对科学自我效能的回归系数为β=−

通过分析公众参与科学传播活动不足的现象,引入科学资本这一科学教育领域内的新兴概念,上文尝试从社会不平等和科学接近性的角度解释这一现象。两个超大城市成年公众的线下调查显示,对参与科学更有自信、科学自我效能感更强,并且更重视科学在社会层面和个人层面重要性的公众,参与科学传播活动更为频繁。科学态度不仅对公众的科学参与有直接影响,还通过科学自我效能的部分中介影响了公众参与科学的可能性。科学资本既显著正向预测了公众的科学参与行为,也分别正向调节了科学态度和科学自我效能对公众科学参与的影响,与科学的接近性显著放大了科学态度和科学自我效能的作用。

本研究的实证结果在总体上依旧支持了KAP模型的核心假设,科学态度确实能正向预测公众的科学参与行为。然而,进一步的调节效应分析表明,个体所拥有的科学资本在科学态度与科学参与之间展现出显著的多重调节作用,提示我们有必要超越传统线性路径,重新理解公众参与科学的生成机制。马西米亚诺·布奇(Massimiano Bucchi)等在其提出的“参与范式演变模型”中指出,公众参与科学的形态已经由早期的信息灌输转向协同合作与对话参与,并日益表现出情境化、多样化和社会嵌入的特征[32]。这意味着传统以知识和态度为核心的参与预测框架,难以充分解释新型参与方式下个体行为的生成逻辑。本研究的发现与其观点形成呼应:我们观察到,即便在科学态度得分较高的群体中,若其缺乏足够的科学资本如家庭与职业中与科学的接触或可依赖的科学社交网络,其科学参与亦明显低于高科学资本者。这提示我们,在解释参与行为时,仅依赖态度变量是不足的,需引入更具结构性的资源视角,这正是科学资本理论提供的独特贡献。以此观照科学传播理论发展,无论是传统科普、公众理解科学、还是公众参与科学等科学传播范式,都是在线性思维下认为公众科学知识的增加会对科学持更积极的态度,寄希望于公众积极的科学态度会促使公众参与到科学传播活动中,忽视了主客观因素对科学参与实践的制约。事实上,公众对科学的参与行为既要在态度和自我效能上达到相当水平,又要受到与科学相关的经济资本、社会资本、文化资本等外部资源的共同影响,换言之要经过科学资本的引动和制约,因此科学的公共参与是个体意志、个体能力与外部环境共同塑造的结果。

本研究通过实证分析证实了科学资本对公众参与科学传播行为具有重要的调节效应,也即是说,即便公众能够充分认识到科学在社会的重要性并持积极的参与态度,也未必最终能够真正参与其中,科学的社会排斥通过各种科学资源可获得性的限制阻碍了公众参与科学。由于不平等的科学资本的来源与分配,公众参与科学传播活动的意愿、能力、实践分布都是不均匀的,在科学领域社会优势和劣势地位的再生产中,高科学资本的群体的科学态度与参与实践相互促进,依赖家庭的物质资源、教育资源和文化资本使科学资本不断增殖;低科学资本群体被科学边缘化,其科学资本在离开义务教育阶段后处于持续的流失状态,最终形成了“富者愈富、贫者更贫”的科学公共参与的不平等格局。这揭示了公众参与科学背后的“结构性不平等”问题,解释了为什么部分个体在具备正向科学态度的同时,仍缺乏参与科学活动的动力的现实困境。相比于传统科普、公众理解科学、公众参与科学等科学传播理论模型潜在地将公众不理解科学、公众不参与科学视为问题本身,科学资本为我们从社会包容、社会公平和社会再生产的视角理解公众提供了可能性,低科学资本的公众往往是社会不平等的受害者而非受谴责的对象。

本研究的理论贡献主要在于两方面。其一,我们通过实证研究拓展了科学资本概念的应用外延,证明了科学资本这个科学教育领域的新兴概念应用于科学传播研究中同样具有解释力,可以用来解释公众的科学态度与参与间的断裂现象,从科学的可接近性的角度为研究公众参与科学打开了一个新的研究视角。不过,科学资本目前尚处于理论发展早期,尚未形成明确统一的维度结构与测量指标体系,而是更多作为一种分析框架被使用。因此,作为仍处于动态演进中的概念工具,其最大价值也在于提供了一种重新理解公众科学行为不平等现象的社会结构视角。其二,目前科学资本的研究聚焦于义务教育青少年阶段的科学参与现象,我们的研究则证明了科学资本在各年龄段都对公众的科学参与发挥着近似的环境制约作用,为这一概念面向一般公众的研究提供了经验支持。本研究的实践启发在于,研究提示我国科学传播工作仍需重视科学参与的“机会结构”建设,为更广泛的社会群体提供可及性更高、认同感更强的科学参与方式,增强科学的社会联结,从而实现积极科学态度到亲科学行为的转化。

由于研究资源的限制,我们还只对北京和上海两个城市进行了抽样调查,未覆盖不同规模的其他城市和农村地区公众,这在一定程度上限制了研究结论的外部可推断性。另外,所获取数据为截面数据,严格来说无法真正验证变量间的因果关系。未来的研究可采用纵向追踪的调查设计,增强变量间因果关系的解释力,进一步探索科学资本影响公众科学参与的复杂化路径。此外,科学资本的概念界定与测量操作之间仍存在一定的张力,未来测量可补充实践经验、科学社群互动等测量维度,强化其与行为变量的区分度,在理论与测量方面持续推进。

| [1] |

Miller J D. Public Understanding of, and Attitudes toward, Scientific Research: What We Know and What We Need to Know.

Public Understanding of Science, 2004, 13(3): 273-294.

DOI: 10.1177/0963662504044908. |

| [2] |

Rommetveit K, Wynne B. Technoscience, Imagined Publics and Public Imaginations.

Public Understanding of Science, 2017, 26(2): 133-147.

DOI: 10.1177/0963662516663057. |

| [3] |

杨晓冬, 隗来, 刘美秀. 科技传播视角下的公众科学素养知识沟与科学参与行为沟研究.

科学与社会, 2020, 10(3): 125-146.

|

| [4] |

姚建欣, 刘奕轩, 孟丹宁. PISA 2025科学素养测评愿景展望与启示.

上海教育科研, 2023(7): 35-40.

|

| [5] |

Cormick C. Public Attitudes toward New Technologies: Our Post-truth, Post-trust, Post-expert World Demands a Deeper Understanding of the Factors That Drive Public Attitudes.

Science Progress, 2019, 102(2): 161-170.

DOI: 10.1177/0036850419851350. |

| [6] |

Martin A. The Impact of Free Entry to Museums.

Cultural Trends, 2002, 12(47): 1-12.

DOI: 10.1080/09548960209390329. |

| [7] |

Durant J R, Evans G A, Thomas G P. The Public Understanding of Science.

Nature, 1989, 340(6228): 11-14.

DOI: 10.1038/340011a0. |

| [8] |

Sturgis P, Allum N. Science in Society: Re-evaluating the Deficit Model of Public Attitudes.

Public Understanding of Science, 2004, 13(1): 55-74.

DOI: 10.1177/0963662504042690. |

| [9] |

Trauth J M, Musa D, Siminoff L, et al. Public Attitudes Regarding Willingness to Participate in Medical Research Studies.

Journal of Health & Social Policy, 2000, 12(2): 23-43.

|

| [10] |

Archer L, Dewitt J, Willis B. Adolescent Boys’ science Aspirations: Masculinity, Capital, and Power.

Journal of Research in Science Teaching, 2014, 51(1): 1-30.

DOI: 10.1002/tea.21122. |

| [11] |

Dewitt J, Archer L, Mau A. Dimensions of Science Capital: Exploring Its Potential for Understanding Students’ science Participation.

International Journal of Science Education, 2016, 38(16): 2431-2449.

DOI: 10.1080/09500693.2016.1248520. |

| [12] |

杨恒, 金兼斌. 科学资本: 概念、测量与公众参与科学研究.

科学学研究, 2022, 40(10): 1737-1744.

|

| [13] |

陈纯槿. 谁想成为科学家? ——基于家庭科学资本与科学素养的异质性分析.

科学学研究, 2022, 40(8): 1368-1378.

DOI: 10.3969/j.issn.1003-2053.2022.08.004. |

| [14] |

Chen S F, Lin C Y, Wang J R, et al. A Cross-grade Comparison to Examine the Context Effect on the Relationships Among Family Resources, School Climate, Learning Participation, Science Attitude, and Science Achievement Based on TIMSS 2003 in Taiwan.

International Journal of Science Education, 2012, 34(14): 2089-2106.

DOI: 10.1080/09500693.2012.701352. |

| [15] |

Muñoz A, Moreno C, Luján J L. Who is Willing to Pay for Science? On the Relationship between Public Perception of Science and the Attitude to Public Funding of Science.

Public Understanding of Science, 2012, 21(2): 242-253.

DOI: 10.1177/0963662510373813. |

| [16] |

Knight T, Barnett J. Perceived Efficacy and Attitudes towards Genetic Science and Science Governance.

Public Understanding of Science, 2010, 19(4): 386-402.

DOI: 10.1177/0963662509352952. |

| [17] |

Füchslin T, Schäfer M S, Metag J. Who Wants to Be a Citizen Scientist? Identifying the Potential of Citizen Science and Target Segments in Switzerland.

Public Understanding of Science, 2019, 28(6): 652-668.

DOI: 10.1177/0963662519852020. |

| [18] |

Turcanu C, Perko T, Laes E. Public Participation Processes Related to Nuclear Research Installations: What are the Driving Factors Behind Participation Intention.

Public Understanding of Science, 2014, 23(3): 331-347.

DOI: 10.1177/0963662513476405. |

| [19] |

Strasser B, Baudry J, Mahr D, et al. “Citizen Science”? Rethinking Science and Public Participation.

Science & Technology Studies, 2018, 32: 52-76.

|

| [20] |

Bandura A. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory.

Journal of Applied Psychology, 1986, 12(1): 169.

|

| [21] |

Mason L, Boscolo P, Tornatora M C, et al. Besides Knowledge: A Cross-sectional Study on the Relations between Epistemic Beliefs, Achievement Goals, Self-beliefs, and Achievement in Science.

Instructional Science, 2013, 41(1): 49-79.

DOI: 10.1007/s11251-012-9210-0. |

| [22] |

Chen J A, Usher E L. Profiles of the Sources of Science Self-efficacy.

Learning and Individual Differences, 2013, 24: 11-21.

DOI: 10.1016/j.lindif.2012.11.002. |

| [23] |

Dorfman B, Fortus D. Students’ self‐efficacy for Science in Different School Systems.

Journal of Research in Science Teaching, 2019, 56(8): 1037-1059.

DOI: 10.1002/tea.21542. |

| [24] |

Brossard D, Lewenstein B, Bonney R. Scientific Knowledge and Attitude Change: The Impact of a Citizen Science Project.

International Journal of Science Education, 2005, 27(9): 1099.

DOI: 10.1080/09500690500069483. |

| [25] |

Schunk D H, Dibenedetto M K. Motivation and Social Cognitive Theory.

Contemporary Educational Psychology, 2020, 60: 101832.

DOI: 10.1016/j.cedpsych.2019.101832. |

| [26] |

Jensen E, Holliman R. Norms and Values in UK Science Engagement Practice.

International Journal of Science Education, 2016, 6(1): 68-88.

|

| [27] |

Bathgate M, Schunn C. Factors That Deepen or Attenuate Decline of Science Utility Value during the Middle School Years.

Contemporary Educational Psychology, 2017, 49: 215-225.

DOI: 10.1016/j.cedpsych.2017.02.005. |

| [28] |

Archer L, Dawson E, Dewitt J, et al. “Science capital”: A Conceptual, Methodological, and Empirical Argument for Extending Bourdieusian Notions of Capital beyond the Arts.

Journal of Research in Science Teaching, 2015, 52(7): 922-948.

DOI: 10.1002/tea.21227. |

| [29] |

Kirbulut Z D, Uzuntiryaki-kondakci E. Examining the Mediating Effect of Science Self-efficacy on the Relationship between Metavariables and Science Achievement.

International Journal of Science Education, 2019, 41(8): 995-1014.

DOI: 10.1080/09500693.2019.1585594. |

| [30] |

Burns E C, Martin A J, Kennett R K, et al. Optimizing Science Self-efficacy: A Multilevel Examination of the Moderating Effects of Anxiety on the Relationship between Self-efficacy and Achievement in Science.

Contemporary Educational Psychology, 2021, 64: 101937.

DOI: 10.1016/j.cedpsych.2020.101937. |

| [31] |

Withey S B. Public Opinion about Science and Scientists.

Public Opinion Quarterly, 1959, 23: 382-388.

DOI: 10.1086/266890. |

| [32] |

Trench B, Bucchi M. Rethinking Science Communication as the Social Conversation around Science.

Journal of Science Communication, 2021, 20(3): 1-11.

|

2. Insititute for Social Governance and Communication Innovation of Zhejiang

2025, Vol. 15

2025, Vol. 15