——

当前,关于科学、技术与工程的区别,被引用得较多的观点是“三元论”,即认为科学以发现为核心,技术以发明为核心,工程以建造为核心。[1]在指出三者的特征与区别之后,“三元论”的提出者李伯聪又在《工程哲学引论》中提到要研究三者间的联系,认为“应该在承认科学、技术、工程之间存在着本质区别的前提下认识和把握三者之间的相互联系、互动关系和转化过程”。[2]

在“三元论”的基础上,学者们对科学、技术、工程三者关系形成了两种认识。一种观点认为科学、技术、工程之间是线性转化关系,例如,黄志澄认为“讨论科学、技术、工程的相互关系无疑将会突出从科学向技术的‘转化’和从技术向工程的‘转化’问题” ;[3]还有学者将这种线性转化关系总结为“生态链”、“知识链”,王耀东等认为“在现代社会,‘科学-技术-工程-产业’已经形成了一个紧密的生态链条,在这个链条中,技术和工程居于中间位置,上连自然与科学,下接产业、经济与社会,起着承上启下的重要作用” 。[4]

另一种观点更为常见,即认为科学、技术、工程之间是互动关系。例如,埃德温·莱顿在分析19世纪美国科学技术共同体时指出,“科学与技术是对称的,信息可以在二者之间传递,技术通过仪器的形式流向科学已经早已被认识到,但传统模型没有注意到技术理论也可以影响科学,而且工程科学的出现对科学确有影响”。[5]沈珠江认为,“工程建立在科学认识基础上,科学认识又往往只能在工程实践中才能获得”,“科学是技术的基础,技术是科学研究的手段,工程促进技术的发展,技术支撑工程的实施”;[6]张秀华认为科学、技术、工程之间是“相互依存、相互转换”,“科学的应用可以转化为技术、推动技术的发展,而技术利用科学又能拉动科学的发展”,“技术能应用于工程,表现为对工程的推动,而技术一旦应用就转化为工程”。[7]

无论是线性转化关系还是互动关系,都是基于哲学思辨而取得的成果,扩宽了工程研究的视野,提醒研究者不仅要关注工程本身,还要关注科学和技术对工程的影响以及工程对产业发展的作用。但遗憾的是,由于缺乏理论分析工具,目前对于科学、技术、工程关系研究仍停留在思辨层面,缺乏更为细微的分析与论证。鉴于此,本研究认为,有必要基于具体实践,近距离观察和分析科学、技术、工程之间的关系及其形成过程。

二、研究思路与理论框架 1. 案例选择:高海拔宇宙线观测站案例研究是“直接沟通理论与实践的桥梁”。[8]大科学工程相关研究认为,现代科学体系中的一个明显特点是科学技术研究的工程化,作为科学研究的重要基础设施,大科学工程“肩负了科学探索与物质建造的双重角色”,[9]具有科学、技术、工程一体化的特征,“这种一体化不是简单的一体化,而是全方位的一体化,这种一体化也不是静态的一体化,而是动态的一体化,因为科学技术化与技术科学化相互交织缠绕在一起,彼此作用、影响、制约”。[10]尽管这种论述尚未得到实践验证,也并未说明“动态一体化”是如何实现的,但它为进一步研究科学、技术、工程活动的关系提供了有益提示,即兼备科学、技术、工程活动的大科学工程,可作为分析科学、技术、工程关系的“实验室”。换言之,以大科学工程为案例,跟踪观察和深入分析其中的科学、技术、工程活动,将有助于理解三类活动及其关系形成的过程。

鉴于此,本研究尝试跟踪国家重大科技基础设施建设项目——高海拔宇宙线观测站,观察和探讨科学、技术、工程活动是如何形成和相互作用的。高海拔宇宙线观测站(Large High Altitude Air Shower Observatory,LHAASO)位于四川省稻城县海子山,海拔为4410米,由中国科学院和四川省人民政府共建,中国科学院成都分院与高能物理研究所联合承担。[11]2015年,LHAASO正式立项;2017年6月22日,LHAASO项目主体建设工程破土动工,建设周期为4年;2021年7月,全阵列建设完成并投入运行。[12]

选择LHAASO作为分析案例是由于大多数大科学工程需要在完全建成并经过调试后才能运行,但LHAASO是“边建设边运行”,以其为案例,可以在较短时间内较为完整跟踪大科学工程中科学、技术、工程关系形成过程。

2. 理论框架:行动者网络理论本文以行动者网络理论(Actor-Network Theory,ANT)为理论框架,对LHAASO中科学、技术、工程活动进行跟踪。ANT最初主要用于分析技术活动,此后ANT的重要推动者拉图尔将这一理论用于分析科学活动,并详细阐述了在实验室研究中跟踪科学家和工程师的方法。有学者指出,除了科学活动和技术活动之外,ANT对工程活动的研究也有方法论价值,认为ANT“经过‘技术-工程转向’,科学、技术和工程的内在关联性越来越强”,[13]因此,本研究选择ANT作为科学、技术、工程活动及其关系研究的理论框架。

ANT主张对科学技术的形成过程进行跟踪和描述,强调“去跟随行动者本身”,[14]反对“用外在的实在来解释社会”或“用权力的游戏来解释外在实在的塑造”,[15]这种做法“不涉及对真理的怀疑,只是把科学领域作为社会学分析的对象”。[16]同时,ANT强调“广义对称性原则”,认为“应当对称地看待自然和社会对科学知识的解释功能”,[17]在一定程度上解决了单独用自然解释科学时出现的不可知论和单独用社会解释科学知识时出现的社会建构论等问题。

行动者、转译、代言、磋商、技术网图与社会网图是ANT中的核心概念。行动者网络理论中的“行动者”是一种广义的行动者,不仅包括人行动者,还包括非人行动者。根据广义对称性原则,ANT要求研究者“完全对称地处理自然世界与社会世界、认识因素与存在因素、技术领域与科学领域、科学知识与非科学知识、宏观结构与微观行动等等”,[18]将人和非人行动者进行对称处理,是实践广义对称性原则的方法之一。与此同时,在跟踪行动者时,研究者需要注意行动者之间具有不确定性,“一个行动者在某种意义和层面上属于某个‘世界’,而在另一个意义和层面上又从属于另一个‘世界’”。[19]

“转译”是行动者网络形成的关键,是“由事实建构者给出的、关于他们自己的兴趣和他们所吸收的人的兴趣的解释”。[20] “转译”有四个重要的契机,即“问题化、引起兴趣、招募成员和动员”。其中问题化是使其他行动者接受其对问题的定义;引起兴趣是强化其他行动者在问题化过程中界定的角色,其结果就是将其他行动者招募为成员;招募成员是一种手段,行动者被定位到相关联的角色网络中;动员是让预期的代表者作为其他行动者的代言人。[18]此外,拉图尔认为转译并非完全忠实的“逐字逐句的翻译”。[21]

“代言”是行动者实现广义对称性的关键。拉图尔认为,代言人就是“某个替其他不说话的人或物说话的人”,“代表者所说的话,其可靠性直接得到了被代表者的沉默的、但是雄辩的在场的支持”。[20]代言人的合法身份是通过成功的“磋商”形成的。“代言人只有与研究对象进行‘磋商’才能获得对该对象的代言人资格,代言人为了表明自己的合法性资格,就必须从行动者网络中调动一切可能的资源来证明自己”。[19]

拉图尔在方法上区分了技术网图与社会网图,认为“从其中一个系统中获得的任何一条信息同时也是另一个系统的信息”,“技术网图上的每一个变更都在社会网图里造成对一种局限的克服,反之亦然”,[20]并指出“‘科学’与‘社会’两者,唯有依循力量的作用,才能得以妥善说明,若勉强将两者加以区别,对两者而言,对方都难明而隐晦”。[22]

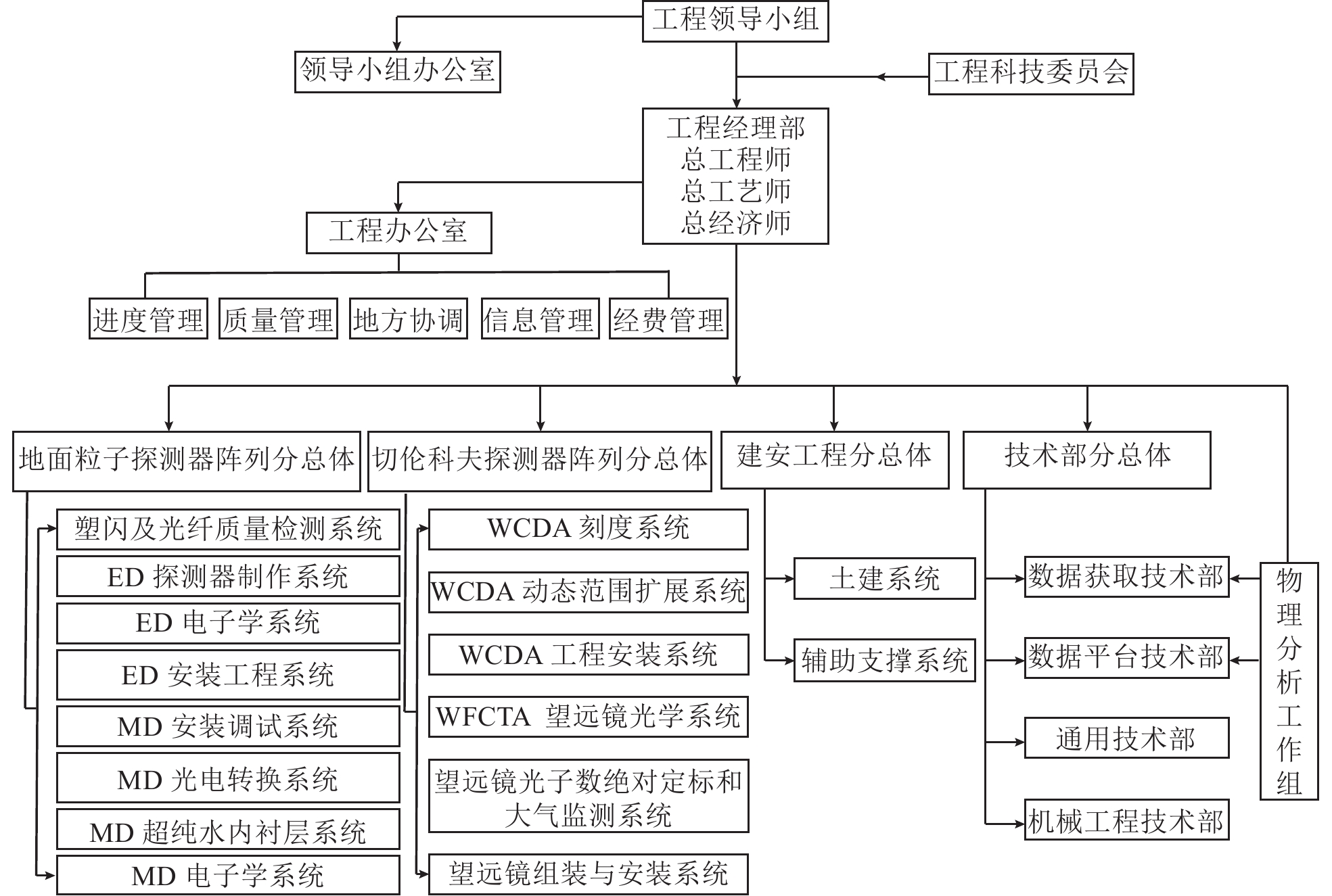

3. 研究方法:非结构式访谈LHAASO在管理架构(见图1)上是由工程经理部领导着的四大分总体组成——地面粒子探测器阵列分总体、切伦科夫探测器阵列分总体、建安工程分总体、技术部分总体,其中缪子探测器(MD)、电磁粒子探测器(ED)隶属地面粒子探测器阵列分总体,水切伦科夫探测器(WCDA)、广角切伦科夫望远镜(WFCTA)隶属切伦科夫探测器阵列分总体,建安工程分系统主要负责土建和辅助支撑系统建设,技术部分总体负责数据技术等相关技术及其平台建设。

|

图 1 LHAASO工程组织架构图[23] |

因为分系统较多且工作内容差异较大,因此本研究采取非结构式访谈方法,对LHAASO项目中18位科学家和工程师(见表1)进行了20分钟至80分钟不等的访谈。受访人被要求对其在项目建设过程中的经历进行描述。结合访谈素材和相关文献资料,本研究分析LHAASO中科学、技术、工程相关行动者的代言、磋商、转译等行为,以解析科学、技术、工程活动的关系及其形成过程。

| 表 1 受访人情况 |

LHAASO的出现可以追溯到2009年2月18—19日以“宇宙线物理学的若干前沿问题”为主题的香山科学会议第342次学术讨论会。参与这次会议的人员既包括研究宇宙线物理学的科学家,也包括相关探测技术人员。中国科学院高能物理研究所曹臻研究员在会上做了以“宇宙线物理的若干前沿问题和我国的发展战略”为主题的评述报告;中科院近代物理研究所的安琪教授做“宇宙线观测中的粒子探测技术和电子学”的技术报告。[24]

在LHAASO初始行动者网络形成过程中,师承关系是行动者被转译进来的渠道之一,例如曹臻②、MD-04③、ED-07④等进入LHAASO的行动者网络都与导师相关。

除了师承关系,LHAASO的初始行动者还采用了问题化和兴趣趋同的策略,向更多科学家和技术人员转译兴趣。比方说,在香山科学会议上,他们先对“我国宇宙线研究如何走上国际前沿”进行了问题化,并将高能伽马天文研究定义为未来宇宙线物理学若干前沿问题中“最有希望的突破点”和“希望之光”,[24]把LHAASO定义为获得该领域突破性进展的必要工具,提出LHAASO“有望通过对河内γ源的精细研究,从中发现银河宇宙线的起源”。[24]转译策略的成功直观体现为来自中国科学院高能物理研究所、北京大学、清华大学、中国科技大学和中国科学院理论物理研究所等17个单位的40多位专家(包括科学家和技术研发人员)在香山科学会议上达成共识,同意“尽快启动项目的全面论证和预先研究工作,并向国家提出立项建议”。[12]由此可见,一个包含了科学家和技术人员的行动者网络已经形成。

接下来,初始行动者又通过转译对行动者网络进行了扩展。他们在LHAASO正式立项之前,同样采用了问题化和兴趣趋同策略向更多潜在行动者转译了兴趣。例如,他们首先将自身兴趣与国家政策相结合,提出中国的经济体量达到了高水平之后,如何在国际上成为科技领头羊的问题,⑤然后强调LHAASO有长期的经验积累,是解决这一问题的有效方法。⑥用这种方式,他们成功地抓住了潜在行动者的兴趣(获得与经济体量相匹配的国际影响力)并建构出潜在行动者的新兴趣(支持大科学装置发展)。转译成功的标志是2015年12月31日LHAASO获得国家发展改革委员会批准立项,由此工程相关的人行动者(如基建人员、测绘人员等)及非人行动者(如基建材料、配套的土地和设施等)进入行动者网络。LHAASO的行动者网络得到扩展。

2. 人-非人行动者的磋商与代言扩展后的网络中,科学家会与科学活动相关的非人行动者进行磋商。例如,曹臻等科学家与宇宙线有着长期磋商的经验,能够读懂宇宙线做出的标记,知道宇宙线的变化规律。基于对宇宙线规律的磋商经验,科学家明确了宇宙线做出标记所需要的条件,并将其翻译为探测装置要建在高海拔地区。⑦

技术人员会与技术活动相关的非人行动者进行磋商。例如,水切伦科夫探测器阵列中需要装35万吨超纯净水,⑧但海子山的水源以雪山融水和地下水为主,水质不稳定,⑨技术人员需要去除水中的有机碳,TD-16所学专业是污水处理技术,掌握着与水中污染物处理技术磋商的技巧。为了让水质达到科学家要求的标准,他们将一种活性炭技术引入行动者网络,使污水中总有机碳含量降至0.2毫克/升。⑩

工程人员会与工程活动相关的非人行动者进行磋商。例如,在建水切伦科夫探测器的水池时,按照科学家和技术人员的要求,工程人员需要挖一个基坑,但是基坑所在位置全是直径10米左右的岩石。他们根据与岩石的磋商经验,采用了火药爆破的方法,并在保证工程安全的同时,实现了基坑的相关施工。⑪

磋商的成功会使人行动者获得为非人行动者代言的合法身份。科学家与宇宙线磋商成功,获得同行认可后,会巩固科学活动中科学家为宇宙线代言的合法性;技术人员与污水处理技术磋商成功,将污水中总有机碳含量有效降低,就会巩固技术活动中技术人员为水污染物处理技术代言的合法性;工程人员与岩石和火药磋商成功,使岩石被安全地爆破清除,会巩固工程活动中工程人员为工程材料代言的合法性。

3. 人-人行动者的转译在前文中,我们分析了LHAASO中人行动者为扩展行动者网络而进行的原初转译行为。在此,我们将继续观察人行动者在网络实现扩展后的转译行为。

以缪子探测器阵列和电磁粒子探测器阵列的形成过程为例。为宇宙线代言的科学家认为,宇宙线进入大气层后会形成次级粒子,通过捕捉这些次级粒子穿越大气层后直到地面的整个过程的信号,就能够重建宇宙线原初粒子。⑫科学家的兴趣与复杂的符号、公式、数据有关。但为了实现自己对宇宙线的研究兴趣,科学家在面对没有熟练掌握这一技能的技术人员时,会将这些符号、公式、数据翻译成对方能够理解的文本。在LHAASO中,科学家将重构原初粒子的需求转译为“探测器更高的灵敏度”⑬并将其传递给技术人员。

根据科学家转译的信息和要求,技术人员对提升探测器灵敏度⑭的兴趣最终变成了“扩大探测器的有效面积”。⑮在将这一兴趣转译给工程人员时,他们将自己的兴趣翻译成了更为具体的“1100多个缪子探测器”⑯和“5200多个电磁粒子探测器”⑰的建设诉求。

根据技术人员提出的诉求,工程人员与场地磋商,在装备进场安装前完成测绘,⑱对场地进行清理,准备出相应的基坑。⑲⑳

通过转译,科学家将自己的兴趣(捕捉次级粒子穿越大气层后直到地面的整个过程的信号)转换成了技术人员的兴趣(研制数千个探测器),技术人员又将兴趣转换成了工程人员的兴趣(挖数千个用来放置探测器的基坑)。人行动者之间的转译行为,是一种对专业语言进行翻译的过程,目的是满足各行动者的兴趣并满足各行动者的诉求。

4. 人-人行动者的磋商上述对人-人行动者转译的描述,很容易让人误以为科学、技术、工程之间是从科学活动到技术活动再到工程活动的关系,不少研究者也正是因为看到了类似现象,所以得出科学、技术、工程之间线性关系的结论。但是,上述案例只是LHAASO行动者网络中非常细小的一个片段,如果将视野稍微拉远一点,就会看到科学、技术、工程活动之间转译并非单方向的㉑或波澜不惊的㉒,如此一来,我们就成功地观察到了人-人行动者之间的另一种行为——磋商。此处试举3个例子加以说明。

第一例关乎LHAASO科学运行方案的调整。LHAASO“边建设、边运行”方案,是科学家和工程人员磋商的结果。由于高海拔地区一年有一半的时间温度非常低,工程人员遇到了混凝土施工的问题,即从10月底到次年4月,由于高海拔地区温度和气压态度,工程建设难以施工。㉓于是,工程人员与科学家进行磋商,科学家调整了观测计划,利用停工期进行科学运行,㉔将观测计划提前。工程人员则调整了施工计划,只在温度适宜的半年内进行基建施工,在温度太低的半年里停止施工,㉕双方磋商的结果就是LHAASO“边建设、边运行”的特殊方案。也正是由于这一决定,工程人员承受了较大的施工进度压力,㉖而科学家得以在LHAASO尚未完全建成前提前探测到超高能伽马光子的信号。[25]

第二例关乎LHAASO技术方案的调整。广角切伦科夫望远镜阵列技术方案的调整和最终形成,是科学家与技术人员磋商的结果。最初,广角切伦科夫望远镜阵列的设计方案是通过光电倍增管将光信号转变成电信号,但这一方案影响了科学家的科学活动,㉗因为原先的技术方案代表着望远镜只能在没有月光的晚上开机,这在一定程度上挤占了科学家可用于收集数据的时间。为了解决这一问题,为光电转换技术代言的技术人员对望远镜设计方案进行了调整,以硅光电倍增管替代了原先的光电倍增管,使得望远镜在有月光的夜晚也能够开展观测㉘。

第三例关乎LHAASO工程方案的调整。WCDA水池外壳工程建设方案,则是技术人员和工程人员磋商的结果。技术人员需要工程人员完成水池结构的构造和施工工作。起初,技术人员根据探测器需要降低干扰的诉求,提出了水池外壳的设计要求,但工程人员很难理解技术人员的要求。㉙于是技术人员和工程人员以开会、考察的形式进行交流,双方彼此了解对方的诉求,㉚达成了最终的方案。㉛

可以看到,磋商的出现基本都是在实验条件受限并引发了矛盾甚至冲突时出现的。在冲突得到解决且各方诉求得以满足之后,行动者网络逐渐平稳下来。㉜到2021年2月,LHAASO首篇科学论文发表,“正式开启了超高能伽马天文的发现之旅”。[26]LHAASO成为黑箱,即一个“被承认并接受为真实、准确和有用的”的科学仪器。[20]

四、科学-技术-工程的拓扑关系至此,我们已经从LHAASO科学、技术、工程活动中最具代表性的人行动者——科学家、技术人员和工程师的讲述中,看到他们在行动者网络出现、扩展、变动、稳定过程中的代言、磋商、转译等行为。即在LHAASO行动者网络形成之初,科学家、技术人员、工程人员被转译进LHAASO行动者网络,与非人行动者磋商并为其代言。扩展后的LHAASO行动者网络进入了一个充满冲突的不稳定时期。在这一时期,科学家、技术人员、工程人员既是转译者也是被转译者,他们围绕着实验条件(如光电倍增管、混凝土、水池外壳等)开展转译和磋商。随着转译和磋商的进行,LHAASO的设计方案出现调整,行动者的事务状态发生变化,兴趣诉求得到回应。实验条件困境和相关冲突问题解决后,不稳定的网络会逐渐趋稳,直至达到黑箱状态。

接下来,如果我们按照“三元论”的理论主张,将LHAASO的三类活动分为3张网图——科学网图、技术网图、工程网图,即科学网图中以科学家和自然为主要行动者,技术网图以技术人员和技术发明物为行动者,工程网图以工程人员和工程建造物为行动者,我们会陷入一个困境——人行动者在科学、技术、工程三张网图间的位移使我们很难区分哪里是科学网图,哪里是技术网图,哪里是工程网图。

一类常见的位移是从技术网图、工程网图向科学网图迁移。如果我们将发表科学论文视为科学活动的一种,那么,从多篇LHAASO的相关科学论文[27][28]的署名中可以看到,很多在组织关系上属于技术网图、工程网图的行动者,也进入了科学网图。

另一类常见的位移是从技术网图迁移至工程网图。在组织关系上属于技术网图的行动者,在实际工作中从事着工程活动。例如,ED-07从事电磁粒子探测器研制的技术工作,她同时还需要在工程现场指导工人施工安装;㉝CI-17也是从技术活动迁移至工程活动中的行动者;㉞LHAASO计算中心的技术人员大多也会承担工程任务。㉟

还有少数行动者同时跨越科学网图、技术网图、工程网图。例如,曹臻作为首席科学家是科学活动中的行动者,但作为项目经理,他同时参与探测器设计等技术活动和基建、配套设施安装等工程活动。

在LHAASO中,不同网图间的迁移是被认可和鼓励的。曹臻在一次公开访谈中提到:“通过对探测器的制作(技术活动)和安装(工程活动),他们(科学家、技术人员)能了解这个探测器是怎么工作的,在将来的数据分析中,他们也能理解探测器的哪些方面会对数据分析产生怎样的影响。”[29]这种被鼓励的位移使人行动者可以同时是科学家、技术人员、工程人员,科学网图、技术网图、工程网图边界就此模糊。

总而言之,通过对LHAASO中科学、技术、工程活动及其过程的分析,以及对人行动者位移的分析,可以看出,科学、技术、工程之间既不是简单的线性关系,也不是简单的互动关系。正如拉图尔所言,“就像在一些拓扑定理中一样,内部世界和外部世界可以很容易地相互逆转”,[21]在现实实践中,科学、技术、工程之间是一种以行动者为节点,以转译、磋商等行动为链接的,网状动态的拓扑结构。

五、反 思在以LHAASO为案例分析科学、技术、工程关系的同时,本研究认为还需要反思以下问题:

一是ANT对进一步深化科学、技术、工程关系研究的适用性问题。在本研究之后,围绕着科学、技术、工程关系的研究还有很多仍需深入探讨的问题,如科学、技术、工程关系形成的过程中“外力”或“社会”起到了什么作用等问题。虽然本研究通过ANT深化了对科学、技术、工程关系的认识,但不得不承认的是,ANT本身还存在一些理论缺陷。一方面,ANT为了逃避SSK面临的相对主义批评,提出关注科学技术的过程而非结果的研究进路,但是,这种做法依然受到相对主义的质疑。对此,拉图尔将SSK强纲领的对称性原则视为“绝对的相对主义”并认为ANT所持的是“相对的相对主义”,[30] “更加关系主义,因而更加实在论”。[31]另一方面,ANT在科学观上的一致性也受到质疑,有学者认为“巴黎学派在理论上是反实在论者,而实践上却又是实在论者”。[19]此外,在科学、技术、工程活动中,社会制度、组织规范、经济因素、政治因素等相互交错,对三者关系的探讨无法脱离具体的历史境遇,尤其是资本、权力的影响,而ANT本身存在的功能主义、反批判[32]的理论困境使得科学、技术、工程关系形成过程中的人行动者之间的信任关系、资本在行动者网络中的流动、行动者之间的权力不对称等问题难以得到回答。这些问题提醒我们,需要反思如何更好地弥合ANT的理论缺陷以支撑科学、技术、工程关系的更深入研究,同时也需要寻找新的理论分析工具,对科学、技术、工程的拓扑关系进行验证。

二是“三元论”划界的意义问题。尽管“三元论”对科学、技术、工程活动的划界与实践中科学、技术、工程边界模糊的现实之间存在矛盾,但“三元论”为理解科学、技术、工程各自的特征提供了理论视角。人行动者在3张网图之的位移提示我们,人的主观能动性是科学、技术与工程活动边界模糊的重要原因,因此,在以“三元论”为理论基础开展的实践研究时,需要更关注人在科学、技术、工程关系形成过程中的作用。

志谢:感谢中国科学院高能物理研究所王晨芳女士对调研访谈的支持与帮助。

① 为保护受访人隐私,本研究对受访人以“系统-数字”的方式进行编号。

② 基于与CI-18的访谈。CI-18提到:“当时我们最早的一个领导,就是谭有恒研究员(曹臻的导师),提出来一个复合阵列的想法,在羊八井ARGO大厅下面做缪子探测器阵列,做个复合的观测。LHAASO这个概念就是在这个基础上发展起来的,它集合了当时世界上比较流行的几个探测方法……都是当时比较流行的观测站各种探测技术,把它组合在一起来做观测。”

③ 基于与MD-04的访谈。MD-04说:“在我本科学校XXX老师的推荐下来到了XX老师的实验室里面。正好他那个实验室里面在做LHAASO的WFCDA探测器。然后在2019年的时候就参加了高能所的夏令营,那个时候就认识到了XXX师兄,然后在他推荐下就来到了LHAASO组。”

④ 基于与ED-07的访谈。ED-07说:“当时就是作为一个学生……一开始的时候老师让我做什么我就去做什么,但是后来入门了以后就觉得这个探测器是很好的一个探测器,才了解到了我们是为了做这个LHAASO的项目。”

⑤ 基于与EM-01的访谈。EM-01说:“当时我们就提出一个问题,中国的经济体量达到了这样的水平之后,能不能够扮演这样一个国际上的科技的领头羊的地位。经过分析、经济研究之后发现,大科学装置实际上在这个过程要扮演一个核心的作用,一个火车头,一个牵引的作用。国家就要大量发展大科学装置,这样的话对未来整体的科学布局,作为铺垫。这显然是高瞻远瞩、非常重要的布局。”

⑥ 基于与EM-01的访谈。EM-01说:“(经过)几十年对宇宙线的探索,(我们)通过准确把握这个领域当时面临的问题和手边上能够抓得到的这可用的探测技术的发展水平,做了一个很好的评估。”

⑦ 基于与EM-01的访谈。EM-01说:“……经过这些历史,我们做了很多的分析,分析出来的结论凝练起来大概就这么几条,第一高海拔……这些想法都是历史的积淀,提出来建一个探测器需要建成什么样子。”

⑧ 基于与WCDA-08、WCDA-09的访谈。WCDA-08说:“整个水池探测器阵列存放了有35万吨水,而且是经过净化之后的水。我们这个探测器的探测原理就是利用这个水体,探测宇宙线产生的次级离子,这些次级离子在进入水体中会产生一种非常微弱的我们叫作切伦科夫光。”WCDA-09提到“里边是纯净水”,“我们要求进去之后要穿洁净服,戴脚套,划船进去,船要用水擦洗干净,就是尽量保持干净”。

⑨ 基于与TD-15的访谈。TD-15说:“在建设和调试过程中发生了这样的一个事情,我们终端出水TOC的指标不能稳定地达标,时好时坏。主要原因就是我们使用的是高原地表水,气候变化比较大,在雨季的时候河道的水就会比较浑浊,有些地表中腐殖的话就被冲到河里面了。”

⑩ 基于与TD-16的访谈。TD-16说:“对于TOC的去除,我们研制了一种适用于山上的活性炭的配方。现在可以说整个三个WCDA水池,里面的TOC可以稳定的保持在0.2毫克每升,优于当时提出的初设指标。”

⑪ 与CI-18的访谈。CI-18说:“基坑的开挖要爆破,因为它里面全是岩石,岩石很大,大的有直径10米的……我亲自去找爆破的人谈,你这个东西怎么才能控制住,引爆范围最小,让他把药量降到最低,危险半径降到80米,它正常是500米左右。”

⑫ 基于与EM-01的访谈。EM-01说:“LHAASO探测站探测的,就是进入大气层后形成的次级粒子,捕捉其在穿越大气层后直至地面的整个过程,以实现对原初粒子的重建。”

⑬ 基于与EM-01的访谈。EM-01在谈到LHAASO如何在未来能够取得更大的科学成就时,提到了要提升探测器灵敏度的问题:“它的灵敏度(更高),(我们就)能看到更密的东西,看到原来你看不到的东西。”

⑭ 基于与ED-05的访谈。在谈到技术人员如何提升探测灵敏度问题时,他说:“对一些主要的器件,比如说光电倍增管、电子学的设计、使用、选型这些都是起主要作用的。”

⑮ 基于与ED-05、MD-02的访谈。在谈到工程如何能够促进科学发展时,ED-05说:“工程大了以后,不是为了大而大,而是为了取得的这个,让它灵敏度更高,让它物理更好地得到突破,得到发展。”MD-02说:“我们探测器面积大,主要是和我们统计量有关系,我们必须得面积建的非常大,我们才有足够的统计量,才能捕捉到它(粒子)。”

⑯ 基于与MD-02的访谈。MD-02说:“(缪子)探测器有1188个,每一个探测器的有效面积大概是36平米,总的有效面积是4万平米左右。”

⑰ 基于与ED-05的访谈。ED-05说:“总共有5200多台电磁粒子探测器,这里面牵扯到了很多(技术),光电倍增管、电源系统、电子学,这里头还包含时钟分配系统(技术)。”

⑱ 基于与CI-17的访谈。CI-17说:“2015年是我们终于把站址选定在稻城。第一项工作是去做测绘,测什么呢?测1188个缪子探测器的定点。”

⑲ 基于与CI-18的访谈。CI-18说:“我们有1171个基坑需要开挖,也不见得都是开挖,要看地质情况,一些好挖的地方能挖4米,不好挖的地方也有在地面上做平整的,主要是担心沉降问题,整个场地要做压实,有些地方要做回填。”

⑳ 基于与MD-02的访谈。MD-02说:“我们的工程难点主要是工程量非常非常大,这个工程量在世界上同类型的实验来说也是绝无仅有的。”

㉑ 基于与EM-01的访谈。EM-01在访谈提到了探测器阵列科学活动、技术活动、工程活动间的相互制约:“科学目标必须要定到一定的高度,定低了就不是世界第一了,就不是领先的了,但太高了会实现不了”,“好的探测技术,面积要能够做得大,你又不能够太花钱,要在科学目标和工程目标中间找到了一个适合的点。”

㉒ 基于与MD-03的访谈。MD-03说:“不管是说我们高能所的老师学生,还是说跟我们合作的各个大学里面的老师和同学们,甚至是跟我们相关的乙方单位,我觉得我们都是同一个战壕里的战友……(但是)有的时候难免会发生一些争执或者是冲突。”

㉓ 基于与CI-18的访谈。CI-18提到“混凝土对气温要求特别高。冬天一个是气压低,缺氧缺得很厉害。另外,很多地方有冻土,都是拿着电钻去打,挖不动”。

㉔ 基于与EM-01的访谈。EM-01说:“这一段时间空着干嘛呢?我们在这个项目建设初期就设计好这样一个思路。就是建到四分之一的时候,我就要把它建得五脏俱全,让这四分之一先装起来,先运行起来。”

㉕ 基于与CI-18的访谈。CI-18说:“混凝土施工是从5月份到10月底,每年也就6个月不到的时间。”

㉖ 基于与CI-18的访谈。CI-18说:“施工期太短了……当时经理部有一个要求,叫后墙不倒,一旦申请这个项目批了,我们四年一定要把它干完,拼死也要把它干完……为了抢这个时间,我们确实付出了非常大的努力,很多事情不可想象的,都是以突击队那种形式来做的。”

㉗ 基于与WFCTA-10的访谈。WFCTA-10说:“切伦科夫望远镜主要是测量空气中的切伦科夫光,在宇宙射线我们说的刚才那个元素,氢、氦它的能量很高,它就达到我们大气层里面,跟大气就会发生反应,反应完以后会产生很多带电粒子出来,这些带电粒子就会产生一种光,我们就说切伦科夫光。我们这个望远镜就是每天晚上把门打开,光学望远镜白天看不了,把门打开晚上测量切伦科夫光。”对于原先的望远镜光电倍增管设计,WFCTA-10指出:“原来光电倍增管的技术,在晚上我们不能开门观测……当时做望远镜样机的时候,用的是光电倍增管,到了有月的晚上我们就不能开机。”

㉘ 基于与WFCTA-10和WFCTA-11的访谈。WFCTA-10说:“硅光电倍增管技术有一个很好的优势,它就在强暴光底下也不会损坏,这样的话,我们这个望远镜就可以在有月光的晚上观测。”WFCTA-11说:“将硅光电倍增管替换了原来的光电倍增管,这是一个很大的技术上的改变。”

㉙ 基于与CI-18的访谈。CI-18说:“WCDA水池要求屋顶占空比小于10%,钢梁那些柱子所占用的面积不能超过10%,然后我们要求它是轻型结构,整个用钢量控制在1800吨,对于我们来说,我们要把探测器的干扰降低,必须要把顶上遮挡的东西去掉。一个纯粹的建筑单位是理解不了这个事情的,而且他认为这种做事是错误的,用他们的习惯方式是另外一种方式。”

㉚ 基于与CI-18的访谈。CI-18说:“从2015年我进入这个建安分总体的时候,成天地找各种建筑单位来开会,一方面是把我们的需求描述给他们听,看他们能不能听懂,同时通过他们的反馈,我们学习他们的一些规范。有时候一天能开四个会,一天跟四个单位见面,不断地学习,不断地去这些单位里面考察,看看人家做的东西。”

㉛ 基于与CI-18的访谈。CI-18说:“我们的想法可能比较直接一点,他们的做法规范一些。所以,我们就一直向中间靠拢,既要照顾到安全部分,同时又要跟我们的需求贴近。我们主动往前,他们也主动靠近我们,最后大家合在一起。”

㉜ 基于与MD-02的访谈。MD-02说:“等到2018年年底弄完之后,得到了第一批数据之后,我们大概可以确认,这个方法行得通的,当时就按照我们现有的建造安装流程走下去的时候,我们就轻松一些了。从四分之一到后边二分之一,到四分之三,到全阵列,后边就是一个成熟的工艺了。当时就按部就班的开展工作了。”

㉝ 基于与ED-07的访谈。ED-07提到“模拟其实是和计算机打交道,你告诉计算机要做什么样的工作,计算机就给你计算。但是工程阶段就是跟人去打交道,尤其是组装,组装就是把探测器的各个组份,把它组合成一个整体”。

㉞ 基于与CI-17的访谈。CI-17说:“跟着LHAASO的工作需要,我的工作逐步开始有调整,我从缪子探测器组离开,就开始做机械工程技术的相关工作……在2019年的6月份,就到了现场来开展基建的现场工作。”

㉟ 基于与TD-13的访谈。TD-13在访谈中提到“计算中心实际上大部分人都是偏工程的,但其中有一些技术问题需要我们去解决,这就会延伸到科研,科研和工程是紧密相关的,特别在我们计算中心,这两个很难分开”。

| [1] |

李伯聪. 工程哲学和工程研究之路. 北京: 科学出版社, 2013: 26.

|

| [2] |

李伯聪. 工程哲学引论. 郑州: 大象出版社, 2002: 4–6.

|

| [3] |

黄志澄. 关于科学、技术、工程的相互关系.

西安交通大学学报(社会科学版), 2006(1): 48-51,78.

|

| [4] |

王耀东, 刘二中. 论技术向工程转化: 一个概念探讨.

科学经济社会, 2012, 30(2): 136-139.

|

| [5] |

Layton, E. Mirror-Image Twins: The Communities of Science and Technology in 19th-Century America.

Technology and Culture, 1971, 12(4): 562-580.

DOI: 10.2307/3102571. |

| [6] |

沈珠江. 论科学、技术与工程之间的关系.

科学技术与辩证法, 2006(3): 21-25,109-110.

DOI: 10.3969/j.issn.1674-7062.2006.03.006. |

| [7] |

张秀华. 工程: 具象化的科学、技术与社会.

自然辩证法研究, 2013, 29(9): 46-52.

|

| [8] |

殷瑞钰, 汪应洛, 李伯聪等. 工程哲学. 北京: 高等教育出版社, 2007: V.

|

| [9] |

王大明. 大科学工程: 在探索与造物之间——以中国EAST托卡马克核聚变装置的建造为例.

工程研究-跨学科视野中的工程, 2007, 3(00): 196-209.

|

| [10] |

李建明, 曾华锋. “大科学工程”的语义结构分析.

科学学研究, 2011, 29(11): 1607-1612.

DOI: 10.16192/j.cnki.1003-2053.2011.11.002. |

| [11] |

中国科学院高能物理研究所. 工程概况. http://www.ihep.cas.cn/lhaaso/gcgk/201712/t20171208_4910354.html.[2013-11-15].

|

| [12] |

中国科学院高能物理研究所. LHAASO大事记. http://www.ihep.cas.cn/lhaaso/dsj/201803/t20180305_4969650.html.[2018-03-05].

|

| [13] |

汪志明. 行动者网络理论的工程哲学意蕴——布鲁诺·拉图尔思想研究.

自然辩证法研究, 2011, 27(12): 57-63.

|

| [14] |

Latour B.. Reassembling the Social-An Introduction to Actor-Network-Theory. NewYork: Oxford University Press. 2005: 12.

|

| [15] |

刘鹏, 蔡仲. 从“认识论的鸡”之争看社会建构主义研究进路的分野.

自然辩证法通讯, 2007(4): 44-49,112.

DOI: 10.3969/j.issn.1000-0763.2007.04.009. |

| [16] |

郭明哲. 行动者网络理论(ANT)——布鲁诺·拉图尔科学哲学研究.

复旦大学, 2008: 146.

|

| [17] |

郭俊立. 巴黎学派的行动者网络理论及其哲学意蕴评析.

自然辩证法研究, 2007(2): 104-108.

DOI: 10.3969/j.issn.1000-8934.2007.02.026. |

| [18] |

赵万里. 科学的社会建构——科学知识社会学的理论与实践. 天津: 天津人民出版社, 2001: 287, 52–56.

|

| [19] |

盛晓明. 巴黎学派与实验室研究.

自然辩证法通讯, 2005(3): 64-70,111.

DOI: 10.3969/j.issn.1000-0763.2005.03.015. |

| [20] |

布鲁诺·拉图尔著, 刘文旋, 郑开译. 科学在行动: 怎样在社会中跟随科学家和工程师. 北京: 东方出版社, 2005: 184, 119–121, 233–235, 6.

|

| [21] |

Latour B.. Give Me a Laboratory and I will Raise the World//Knorr-Cetina D. , M. Mulkay. Science Oberserved. London: Sage Pubilications Ltd. 1983: 141–169.

|

| [22] |

布鲁诺·拉图, 伍启鸿. 巴斯德的实验室: 细菌的战争与和平. 陈荣泰译. 台湾新北市: 群学, 2016: 30.

|

| [23] |

中国科学院高能物理研究所. 工程组织. http://www.ihep.cas.cn/lhaaso/gczz/201802/t20180202_4941469.html.[2018-02-02].

|

| [24] |

杨炳忻. 香山科学会议第340—343次学术讨论会简述.

中国基础科学, 2009, 11(3): 43-47.

DOI: 10.3969/j.issn.1009-2412.2009.03.012. |

| [25] |

倪思洁. 银河系粒子加速能力超乎想象. 中国科学报, 2021年5月18日(1).

|

| [26] |

倪思洁. LHAASO首篇科学文章发表. https://paper.sciencenet.cn/htmlnews/2021/2/452883.shtm.[2022-05-29].

|

| [27] |

Aharonian F. et al. Observation of the Crab Nebula with LHAASO-KM2A − a performance study. Chinese Physics C, 2021, 45(2): 025002.

|

| [28] |

The LHAASO Collaboration et al. Peta–electron volt Gamma-ray Emission from the Crab Nebula.

Science, 2021, 373(6553): 425-430.

DOI: 10.1126/science.abg5137. |

| [29] |

倪思洁. 有趣!“拉索”和超高能光子细节大揭秘. https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/1/473058.shtml. [2022-01-22].

|

| [30] |

吴莹, 卢雨霞, 陈家建, 王一鸽. 跟随行动者重组社会——读拉图尔的《重组社会: 行动者网络理论》.

社会学研究, 2008(2): 218-234.

|

| [31] |

成素梅. 拉图尔的科学哲学观——在巴黎对拉图尔的专访.

哲学动态, 2006(9): 3-8.

DOI: 10.3969/j.issn.1002-8862.2006.09.001. |

| [32] |

常照强, 王莉. 当ANT遇上历史唯物主义——追问拉图尔反批判误区的根源.

科学与社会, 2020, 10(3): 66-80.

DOI: 10.19524/j.cnki.10-1009/g3.2020.03.066. |

——

2022, Vol. 12

2022, Vol. 12