自动驾驶功能是指自动驾驶车辆上,不需要测试驾驶员执行物理性驾驶操作的情况下,能够对车辆行驶任务进行指导与决策,并代替测试驾驶员操控行为使车辆完成安全行驶的功能[1]。由于被预测可能达到2000亿-1.9万亿美元产值的巨大的市场前景[2],自动驾驶成为全球的公共议题之一。按照新技术带来新问题的视角和思路,可把自动驾驶的民事责任分为两类:一类是交通事故的民事责任,这是自动驾驶商用化后可能发生最多、损害最大同时民事责任也最重的。这类民事责任是本文探讨的重点。另一类是隐私和数据等民事责任,自动驾驶的这类责任和人工智能的其他产品相比,共性多于个性,本文暂不作为重点探讨。

随着2016年两起特斯拉自动驾驶致人死亡事故的发生,以及2017年以美国《自动驾驶法案》(草案)出台和德国正式通过《道路交通法》(第八修正案)为代表的立法实践,全球范围内与自动驾驶汽车(又称智能汽车和智能网联汽车)相关的法律问题受到广泛重视。对安全的担心和法律规则的限制普遍被认为是自动驾驶商用化的障碍,问题是自动驾驶商用化的安全前景如何,当前自动驾驶技术水平究竟能减少还是增加交通事故。一方面,这些各国共性的议题在全球范围内见仁见智,尚未有共识,因此,基于实证经验的讨论就非常必要;另一方面,我国自动驾驶安全的现实和前景情况到底如何呢?如果自动驾驶全面商用化,我国的技术实力相比于其他有竞争力的国家,其程度如何?自动驾驶车企和有关方面有没有注意到我国在路况、路权和责任主体上的个性,如有,主要从哪些方面采取了特别的保障和防范措施?

以上问题需要各界进行系统而全面的实证研究,但自动驾驶事故案例样本少,尚难以进行统计分析,好在全球技术发展进程中积累的大量自动驾驶知识产权数据中有很多线索。本文主要沿着其中一条线索—技术生态,从知识产权实证调查入手,辅以其他实证资料,分析我国无人驾驶民事责任主体格局和个性,对我国无人驾驶责任的法律规制提出建议。

二、技术生态视角下我国自动驾驶民事主体的个性 1. 车企和相关科技机构等主体在技术上的后发劣势对于自动驾驶这一全球争夺激烈的领域,知识产权整体数量上的优势(这几乎是我国相关技术主体仅有的优势)并不具有技术生态竞争上的比较价值,为简便起见,这里选取三个指标:自动驾驶专利海外布局、高质量专利分布和学术论文影响力进行分析。

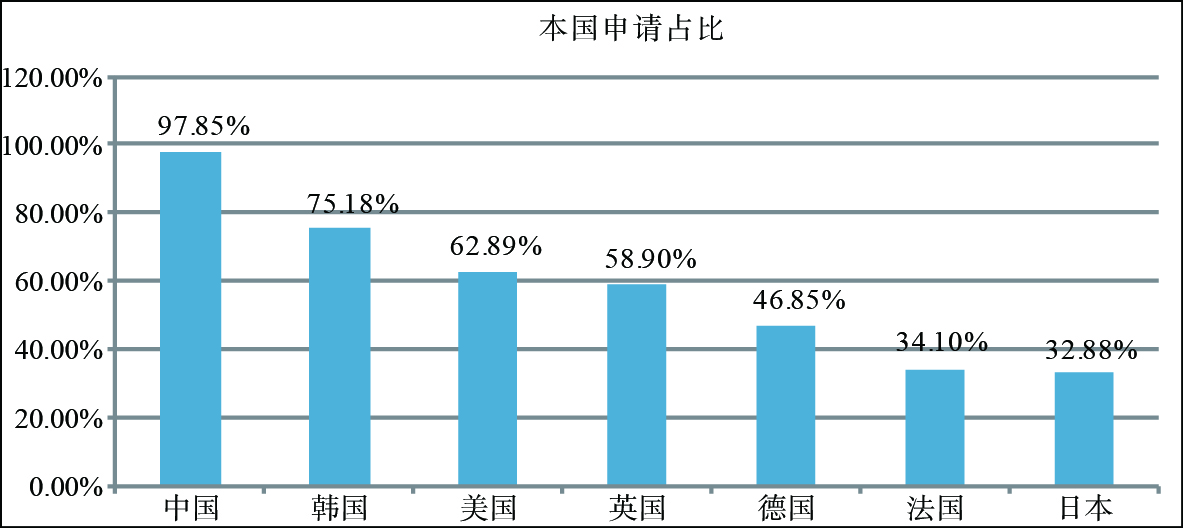

(1)自动驾驶专利海外布局态势。从图1可见,我国专利申请人在海外布局比例不到3%,远低于其他主要国家申请人。

|

图 1 主要国家自动驾驶专利在本国申请占比 注:数据根据2001-2016年间专利检索、筛选并判读重点专利摘要得出。 |

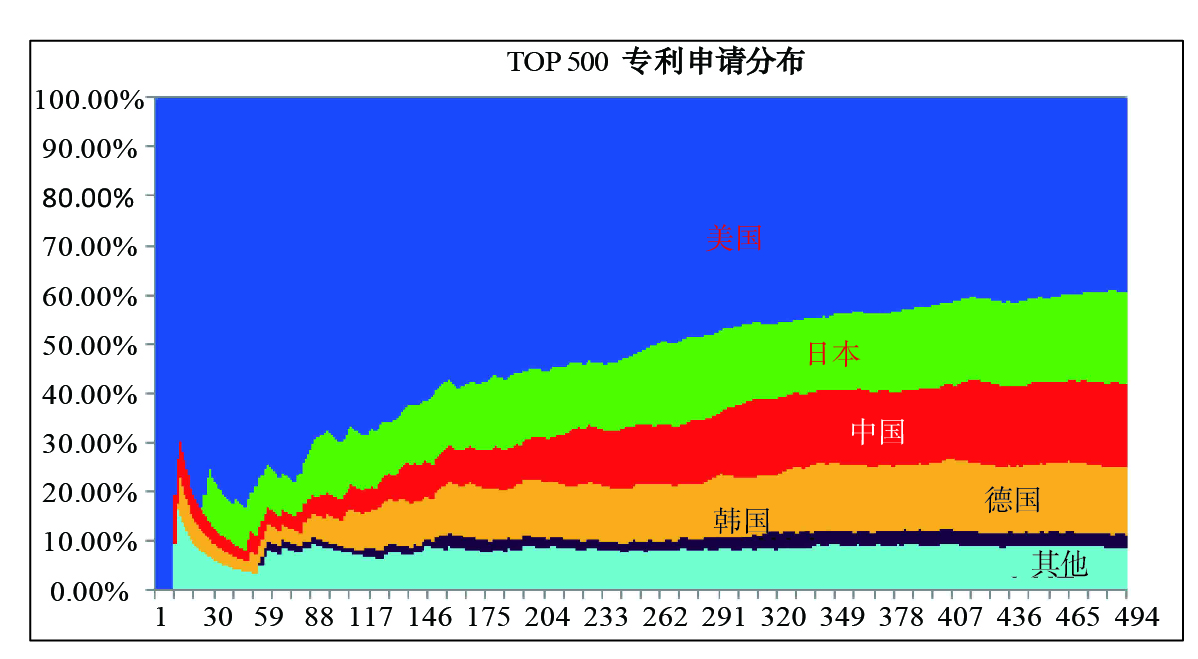

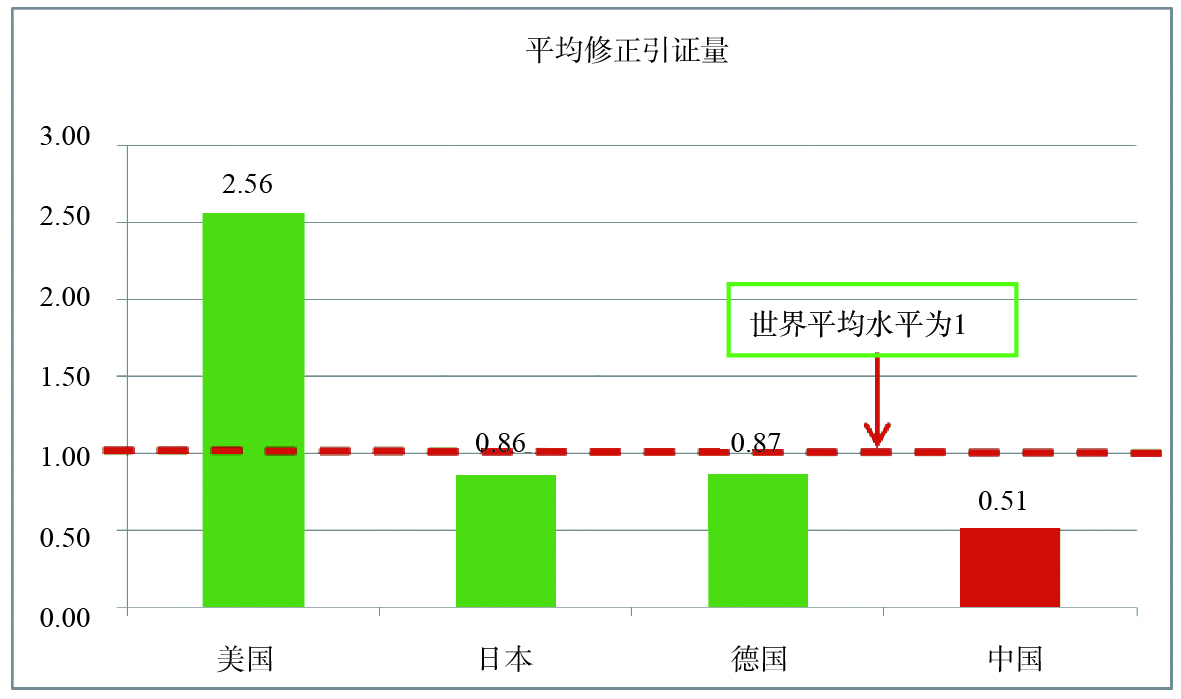

(2)高质量专利分布态势。考虑到专利公开和被引证的时效延迟特点,选取的数据为2010—2016年的全球发明自动驾驶专利申请数,按修正的被引用次数排序TOP 500,筛选出相对质量较高的500个专利进行分析。由图2可见,在相对价值较高的专利申请中,美国申请人占比较大。随着专利技术先进性降低,中国、日本和德国申请人的占比逐渐升高,美国申请人占比逐渐缩小。越是位列前面的专利中,中国申请人的占比和美国、日本及德国的差距就越大。为了更直观,做平均修正引证的考察发现,我国相对高质量专利的平均引证量仅有全球平均值的一半,而美国申请人专利的技术先进性则远高于日本、德国及我国(见图3)。

|

图 2 全球自动驾驶高质量TOP500专利分布 注::数据根据2001-2016年间专利检索、筛选并判读重点专利摘要得出。 |

|

图 3 平均修正引证的全球自动驾驶TOP500专利分布 注::数据根据2001-2016年间专利检索、筛选并判读重点专利摘要得出。 |

需要特别指出的是,结合图1各国在国外专利布局态势看,中国的高质量专利的实际情况,可能会比图2和图3按照专利被引用情况考量的更差。因为自动驾驶在海外的布局太少,远远低于其他几个主要国家。按此推测①,我国专利被引用主要属国内被引,这又是一个需要考虑的明显差距。

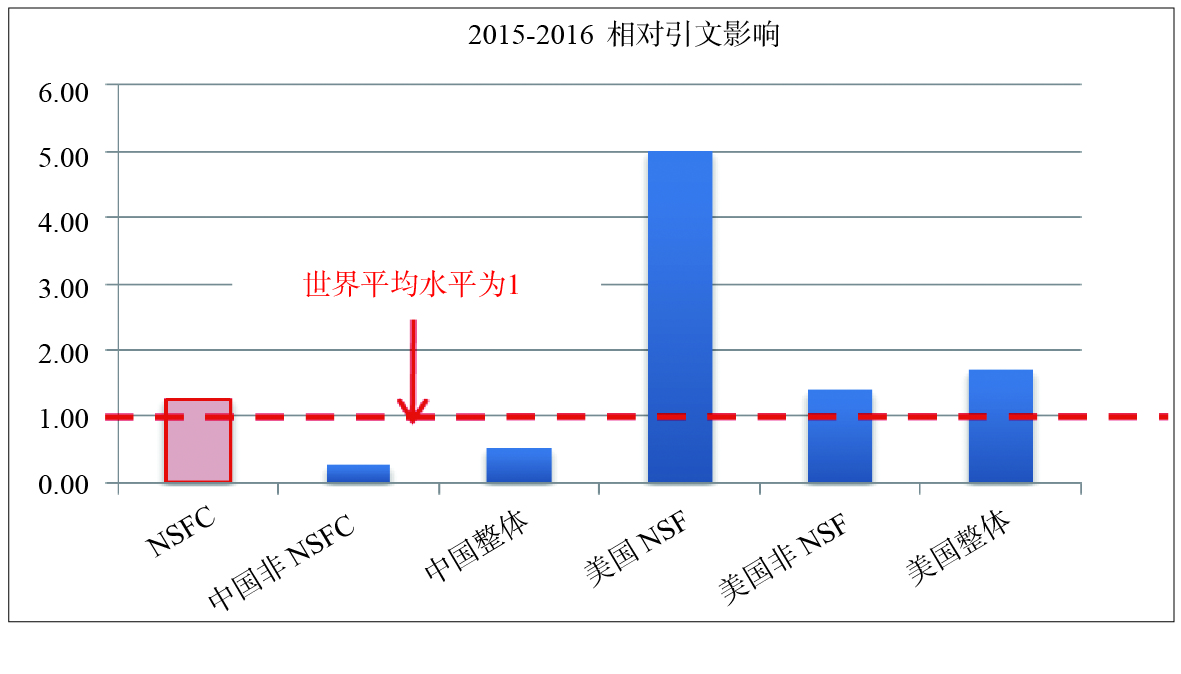

(3)相关学术论文影响力。研究团队在对历史数据梳理时发现,我国国家自然科学基金委(NSFC)2008年启动的“视听觉信息的认知计算”重大研究计划,在我国自动驾驶上技术历史上具有重要的地位。再考虑到自动驾驶近年来各个国家投入都比较大,自动驾驶在企业和国家层面都具有明显的日趋激烈的态势,各国每年持续推动无人车及其关键技术的研究,因此把我国国家自然科学基金论文影响力单列考察。将世界相对引文影响力水平作为基准比较分析,中国整体影响力未达到世界平均水平,但中国NSFC论文影响力远超过中国非NSFC论文;美国NSF、非NSF及整体水平的影响力都远超世界平均水平(见图4)。进一步分析发现,中国无论是NSFC论文还是非NSFC论文的篇均被引频次都远远低于美国的NSFC和非NSFC。再结合研究团队的比较分析发现,美国的基础研究占据压倒性的优势,日本在应用技术研究方面可以与美国分庭抗礼[3]。

|

图 4 自动驾驶论文相对引文影响力对比 注:数据来自2010-2016年间全球范围的期刊论文、会议论文及综述性文章。 |

由此看来,我国自动驾驶技术主体的后发劣势较为明显,这些主体不仅包括自动驾驶汽车的设计和制造商,还包括测试机构、数据公司和地图公司等机构,而这些机构都可能是自动驾驶事故民事责任承担者。同时需要特别注意的是,后发劣势的困境,没有简单的解,也没有短期效应可以期待。同时对自动驾驶安全的测试标准、测试管理都是以技术为基础,技术水平会限制测试监管水平。这些构成了我国自动驾驶民事责任主体的首要个性。

2. 我国的路权争夺激烈和路况复杂加大了技术难度虽然我国《道路交通安全法》第三十八条规定:“车辆、行人应当按照交通信号通行;遇有交通警察现场指挥时,应当按照交通警察的指挥通行;在没有交通信号的道路上,应当在确保安全、畅通的原则下通行”,体现了各行其道的路权原则。但是根据公安部交通管理局2017年4月公布的数据,我国目前拥有2亿辆汽车、2.5亿辆电动自行车、5000万辆电动三轮车,再加上超过400万辆被投放的共享单车,与众多行人共同构成一幅自动驾驶将要面临的路况场景。这些车辆和行人中,是以各种不遵守交通规则的样态出现的:既有抢灯过马路的行人,又有被挤占道路而向机动车“借道”的自行车和其他非机动车;既有缺乏文明驾驶礼仪和习惯的小汽车,也有不懂或者无视规则乱窜的各种电动自行车,还有各种心怀不满的行人和自行车等。这些由多样心态、多重习惯的人们控制的多种交通工具,再加上停放的占道车辆等,在拥挤的道路上相互交织、纠纷不断,构成了我国自动驾驶汽车需要面对的道路场景,由此对自动驾驶技术提出了更高的要求。本质而言,这才是我国自动驾驶技术和法律共同的真实语境。

3. 数量巨大的非机动车方更可能成为交通事故受害者美国自动驾驶公司Waymo 于2017 年发布了专门的安全报告,宣示安全是Waymo的使命的核心,并把安全定义为“从那些可能导致死亡、伤害、职业病、损坏或损坏设备或财产或破坏环境的条件中获得自由”[4]。

相比之下,我国大城市交通拥挤,人口密集。对数量巨大的自行车和行人的关注和特殊保护虽然体现在我国《道路交通安全法》第四十七条的规定,即 “机动车行经人行横道时,应当减速行驶;遇行人正在通过人行横道,应当停车让行。机动车行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路,应当避让”上。但现实中他们和机动车的纠纷不断,可以预测我国未来自动驾驶事故的受害者更可能是这一群体。对这些众多可能的受害者的安全和利益的保障应该是我国自动驾驶的首要议题,这一问题处理不当,将给我国自动驾驶技术竞争和产业发展带来巨大的挑战,也会导致全社会对自动驾驶的普遍困惑和怀疑。但是对这一问题的特别关注,目前还很少见。

三、我国自动驾驶民事主体的云泥格局分析我国自动驾驶民事责任主体格局,需要从解析两类关系入手。

第一,民事责任主体与交通事故责任其他相关方的关系。可能承担责任的有坐在驾驶位置的人、计算机编程员、计算机系统公司、汽车制造商、保险公司、数据和地图公司、测试机构、以及行人、占道者等事故参与方,这些主体之间经由自动驾驶交通事故,构成了民事责任的多种关联关系。

经由上文对我国民事主体三个主要个性的分析,可以推断在我国目前的经济和社会发展水平下,占城市人口绝大多数的中下层市民,短时期内既难以成为自动驾驶便利的受益者,又很可能是自动驾驶事故的受伤害者;而涉足自动驾驶的企业,包括传统车企、新车企和跨界科技公司,一方面得益于既有优势,另一方面在未来自动驾驶交通事故的争端中,具有天然的数据和技术上的举证优势。这样一旦发生事故,与事故中受伤害的城市中下层居民虽然在法律上同为平等民事主体,但在实力上二者有云泥之别。

指示形成近年来得益于互联网海量的用户数据采集,我国自动驾驶发展具有数据资源上的竞争优势,而对有关自动驾驶用户之外的众多行人和非机动车方,我们却没有给予足够的重视。因此这些市民的安全和利益保障,应该成为我们发展自动驾驶产业和设计规范民事责任的出发点和归宿。

第二,自动驾驶民事责任体系和其他体系的关系。自动驾驶虽然是新技术,但是自动驾驶交通事故民事责任问题却带有深刻的历史印记。自动驾驶民事责任体系,嵌含在技术标准体系、测试监管体系、司法鉴定体系、保险理赔体系、交通事故行政调解等体系之内,而环绕在这些体系之外的,则是整个社会对于自动驾驶的认知。这些看似各自独立的体系之间,一旦发生自动驾驶事故,则形成一种不可分割的联系。我国技术标准体制长期缺乏市场参与,目前正处于改革中;保险体系在交通事故保险理赔中发挥的实际效用有待提高,证据之一是保险方经常出现在交通事故民事诉讼中;我国交通事故民事诉讼量大,而我国司法鉴定体系的质量、效用和诚信都亟待提高;行政调解体系目前在交通事故争端中发挥的作用也不尽如人意,否则相关民事诉讼不会如此多发;关于社会认知,虽然我国目前尚未见到这对自动驾驶公众认知的社会调查,但从网络发言上可以推测出,社会公众对自动驾驶安全的担忧似乎超过了对这一新科技产品的期待。

简言之,主体之间的云泥之势以及主体之外的相关体系(技术标准、保险、司法鉴定、行政调解、社会认知等)对自动驾驶民事责任主体的影响,是我国的主体格局的个性,是中国自动驾驶主体格局最重要的特点,也是自动驾驶发展和规制的难点所在。难点主要有以下三点:

第一,谁该承担更大的注意义务问题。无论在法律规制中,还是在法律实施中,哪类主体应该和实际承担更大的注意义务,一直是新技术发展和社会变迁中出现新的民事争端解决和风险防范的一个关键问题。在我国现在的主体格局下,即使法律给强势方课以更大的注意义务,民事责任处理中的各种体系的运行现状,又能否保证这种注意义务落在实处呢?换言之,即使法律条文上的责任分配和我国主体个性相适应,又能否在一桩桩具体事故的处理中避免“法令滋彰,盗贼多有”呢?

第二,避免自动驾驶事故处理不当激化社会矛盾的难题。各类市民主体在不同境况、不同场景 和不同情势下,处在不同的交通事故责任关系中,他们会与各类企业和机构 之间产生具体利益上的矛盾,而且就自动驾驶民事责任的特性来说,这种矛盾不是在普通民事争端利益基础上的矛盾,因为事故会产生伤害,会产生改变个人命运的重大损失,如果不能通过有效的合作、救济、关怀、协商,若不能依法调解和裁判得到公正解决,一旦产生自动驾驶上的魏则西式社会事件,各方将都是输家。

第三,如何处理自动驾驶上科技和法律关系的难题。目前对自动驾驶的探讨、宣传和描述,就像对人工智能其他产品一样,很多是基于对未来技术前景的想象。作者调研发现,即使研发前沿的科学家,对于人工智能技术的走向也难以做出有把握的预测,因为人工智能技术是以应用先于基础研究的路径发展的。基于此,在自动驾驶法律规制和民事责任这一议题上,应更加理性和审慎,比如从自动驾驶等级的L2到L3,L4的技术和产业发展路径之争,是无人驾驶民事责任划分和承担的重要基础,在技术和产业分歧尚未确定之时,法律宜静不宜动。

四、结论和建议在棋局上讲究“宁失一子,不失一先”,在新技术上抢占自动驾驶技术和市场先机的大路向也没问题。但问题是,我们的自动驾驶技术和产业发展以何而“先”,也就是说,在挑战和机遇前“先”的底气和优势是什么?经由以上分析发现,事实上,我国自动驾驶民事责任主体的具有与美国和德国等非常不同的个性,我国现在面临的挑战是双重的,既有自动驾驶带给全人类共性的挑战,也有我国的个性带来的挑战。有了这样的认识,我们才会知道自动驾驶对于我们究竟意味着什么。在自动驾驶的法律规制上,我们既不应驻足于一时之需,也不应只谋求巨大的商业前景和利润,而应正视劣势和困境,冷静谋求变革和提升,重视自动驾驶格局中能引发与总体进程相关联的各类主体的安全和利益,自动驾驶规制上我们最核心的使命是公众的安全,其次才是产业利益。

具体而言,在这样的格局中,自动驾驶的规制应该遵循怎样的原则?

第一,近忧在法律之外。法律并不是阻碍自动驾驶上路和商用化的障碍,技术上的劣势才是。

第二,功夫在“智能”之外。在技术上的后发劣势短期难以扭转的困境中,既要谋求技术创新和超越,同时更要在智能技术之外,束缚技术和产业发展之处发力。

第三,民安则为之。坚持现代民法保护弱者,维护公共安全的价值取向,在我国自动驾驶上具有特别重要的意义。

自动驾驶民事责任问题,既是科技和法律的结合,也是法律和治理的结合。随着技术和社会发展,我国自动驾驶民事责任主体还会呈现出一些新变化新特征,也许我们还不能说这是我国自动驾驶民事主体的全部特性,但至少可能是眼前思考这一议题的一些前提。

① 注:把引证情况按照国别细分析的工作量太大,暂时还没有精力做到这一步

| [1] | 北京市交通委员会、北京市公安局公安交通管理局、北京市经济和信息化委员会. 北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见(试行). http://www.xinhuanet.com/auto/2017-12/19/c_1122132844.htm.[2018-1-10]. |

| [2] | James Manyika et al. Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy. McKinsey Global Institute, 2013, 1—23. |

| [3] | 中国科技法学会人工智能法专委会. 自动驾驶全球前沿跟踪分析报告, 2017. |

| [4] | Waymo. On the Road to Fully Self-Driving: Waymo Safety Report. https://storage.googleapis.com/sdc-prod/v1/safety-report/waymo-safety-report-2017-10.pdf.[2017-10-13]. |

2018, Vol. 8

2018, Vol. 8