如果从技术史的角度,我们可以发现,既往有关技术话语的研究呈现出重硬件轻软件、重物质轻虚拟的特征[1]。受到社会发展和物理表征的影响,媒体和民众往往倾向于将可视化的、物理性的技术进步进行报道和宣扬,而忽略软件和不可见的技术创新。例如,最早的计算机在公之于众时,往往呈现出体积庞大、架构复杂、管线交织的特点,给人留下深刻印象,而配套软件的出现,除了较早的晶体管之外,往往都因为其不可触性而无法得到公众的重视。

相反,在大数据和虚拟数字经济日渐发达的今天,这一重物质轻软件的历史情境似乎正在被翻转。网路光纤、宽带、路由器、信号基站等日渐退出人们的视野,取而代之的是程序、APP、大数据、UGCs等。虚拟技术的发展正在从一种“幕后”的不可见景观日渐走向“前台”,占领公众的社交和工作实践。虚拟化、情景化和隐蔽性日益成为信息社会的标志和象征[2]。当下信息技术与传播研究面临的显著问题是:过于关注虚拟层面的技术表征和意义建构而忽视了数字化背后可见的、物理性的基础设施建构和社会关系景观。尤其是近些年智能化技术的发展,使“算法”成为聚光灯下讨论的焦点。但是,现有研究对于算法的理解仍旧停留在“信息茧房”、“操作黑箱”等技术影响层面,较少对算法的物理属性和实体表征进行理论和实证层面的有效关照。

对虚拟技术的实体表征研究在当下的社会环境中显得尤为必要,一方面,当整个社会日益沉浸到虚拟技术的社会文化生态中时,技术的物质性研究可以帮助我们挣脱“唯技术论”或“技术决定论”的视角,开辟一种看问题的新方式;另一方面,基于虚拟化技术所带来的社会基础设施建设同样是我们窥探经济文化发展、社会关系建立的重要途径。基于这样的研究背景,文章尝试从平台经济下的“算法”逻辑出发,来探究算法的物质性特征及其在数字劳动过程中作为“规则”的延伸、表征、协商和抗争,以此来勾连算法背后有关虚拟和实体、技术与社会、工具与价值的理论关系。

二、“物质的”算法:一个欠缺的视角 1. 算法概念释义虽然算法近些年变得流行起来,但它并不是新生事物。纵观算法的发展研究史,有关它的概念化释义具有多元面向,包括计算机、信息技术、媒介考古、文化研究等多种跨学科领域。如若粗略划分,目前学界对于算法的阐释主要是基于自然科技史和技术人类学两个视角的切入。

从自然史来看,算法的历史溯源可以上到古希腊战争和中国商周时期,汉语中的“术”字,有推理、算术、逻辑之意。“算法”作为概念被明确提出是在8世纪的波斯,由数学家穆罕默德·花拉子米(Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī)认为,算法是“能够运行的系统性计算” [3]。其后,算法的概念由波斯传至拉丁语区,并在19世纪成为数学家学术讨论的重要概念。随着电子计算机的发明,算法开始与编码、指令、程式发生关联,并成为逻辑和规则的代言词。塔尔顿·吉莱斯皮(Tarleton Gillespie)将算法定义为依据特定的计算模型将数据转化为可预期结果的编码程序[4]。

相对于自然科学,技术人类学的视角更加关注算法在社会、文化和各种体系结构下的嵌入性和影响。在这一层面,算法的概念会超越程式推理系统本身而转化成一种技术制度或者文化实践。福柯(Michel Foucault)、阿甘本(Giorgio Agamben)、基特勒(Friedrich Kittler)、麦克卢汉(Marshall McLuhan)等学者都曾经探讨过技术的社会化建构,以及技术与规训、体制、文化等之间的关系。数据社会学家尼克·西弗(Nick Seaver)提出了“算法文化”(algorithms as culture)的概念,认为算法的实践其实是一种文化实践[5]。虽然技术人类学可能无法全面涵盖已有社科研究对算法的认识,但这些从互动的、考古的、关系的视角探究算法的研究,为我们理解当下信息社会算法的多元面向和表征意义提供了新的可能。作为一项实证研究,本文承接这一研究脉络,以超越算法的计算性和逻辑推理性之外的视角阐释其意义建构。

2. 物质性媒介考古学和技术人类学对物质性的概念进行了丰富而又多元地探讨,虽然物质性的定义在不同学术脉络下的意涵有所不同,但通常来说,物质性指向物体的存在属性,或者是物体在特定情境下的物理的与技术的可供性(affordance)[6]。詹姆斯·吉普森(James Gibson)最早提出了“可供性”这一概念,用来阐释环境对行动所提供的可能。[7]后来,“可供性”一词经由诺曼、拉图尔等人的发展,延伸出了“技术可供性”的表述,意指微观层面的技术设计在交互中所展现的具体属性和社会影响。[8]从这一层面理解,算法的物质性通常指的是算法的技术设计逻辑在社会实践和社会交互中的具体展现。

目前学界有关技术和物质之间关系的理论研究主要集中在科学技术研究(STS)领域。艾吕尔(Ellul)和温纳(Winner)提出的“自主性技术”(autonomous technology)理论认为,作为物质性的技术存在是既有经济政治和社会文化的“具身化”(embodiment),因为技术设计和物理表征内含了设计者的价值观念、预想期待和喜爱偏好[9]。卡伦(Callon)、拉图尔(Latour)和罗(Law)等学者提出了著名的“行动者网络理论”(Actor-Network Theory),他们用持续变动中的关系网络来形容当前的社会发展,并将物体、观念、过程等看作同等重要的维持因素,以期学者关注物质层面的社会意涵[10]。类似的物质性理论还包括托马斯·休斯(Thomas Hughs)的技术动力论(technological momentum)[11],希拉·贾桑诺夫(Sheila Jasanoff)提出的合作生产概念等,因篇幅原因,这里不再展开赘述[12]。

围绕STS物质性理论所延展的实证研究主要集中在基础设施(infrastructure)、技术可供性、城市建设等领域。人类学家拉金(Larkin)认为,基础设施在社会发展中扮演双重角色,即它带有实体物质属性,也带有社会表征属性[13]。延续这一研究脉络的包括里耶和佛列罗斯(Lea and Pholeros)对于地下水管的研究,他们认为水管除了日常的水资源供应之外,也成为政府与民众、资方与受益者、城市工程与政策文件之间多元社会关系的延展。[14]另外,斯达罗斯可(Starosielski)有关海底电缆线的建造历史也是其中的经典之作,在阐释电缆作为全球化网络连接线的过程中,斯达罗斯可向我们展现了物质性本身的不稳定、易被破坏和多变性。

3. 作为“排置”(dispositif)的算法“dispositif”的概念被认为是福柯在其研究脉络中由权力关系走向物质性思考的重要学术转折点。福柯在其著作中对“dispositif”的使用比较广泛随意,因此很多学者都将其等同为福柯所提出的装置(apparatus)或机制(mechanism)的概念,这两个概念通常与国家威权的意涵密切相关。但是根据科特(Coté)的研究,“dispositif”与前两个概念并不相同,它的意旨并不指向之前广泛讨论的知识、权力等意识概念,而是与拉图尔等人提出的ANT理论类似[15][16],“dispositif”指代的是一种物体与表征的结合体,它的话语体系既有物理的、技术设施的存在,也有话语的、非话语的、知识权力的指代。更重要的是,福柯希望通过“dispositif”的概念来阐释“生命权力”(biopower)在嵌入社会时所有的意义,因为作为生命体的人群既是交织在社会生产和管理下的对象,也是具有自我意识和抗争的个体存在。如同在讲述“话语”概念时所带有的宏观网络视角一样,福柯所表述的“生命权力”在很大程度上也带有物质性的指向,它包括实体的、实践的、身体的联系和冲突,它可以内嵌在一个或者多个社会框架内,并与框架建立多样的联系和互动[17]。对“生命权力”这个概念的阐释很好地体现了“dispositif”作为一个整合性概念的阐释张力。

由于目前学界没有针对“dispositif”十分恰当的中文翻译,这里暂时将其翻译为“排置”。福柯“排置”的概念可以被广泛地应用到当前信息社会下数字技术元素的形成、变化和发展中。这个概念的解释张力不但体现在它可以很好地承接既往有关权力关系建构的问题,同时更体现在福柯试图将“物”与“人”,“技术”与“社会”,“控制”与“反抗”等社会编排、实践关系囊括并串联在一起[18]。

数字经济背景下所产生的算法正在日益将人、物、劳动和技术结合在一起,并展现出时间、空间、生产、消费、传递等多个层面的中介意涵。无论是作为基础设施(infrastructure)还是规训工具,算法已成为城市发展“内向爆炸”和平台资本“外向延伸”的重要媒介。本文在继承福柯“排置”理论的基础上,试图展现“算法”这一构念(constructs)在虚拟技术之外的社会表征和特点。文章认为,算法的物质性在“排置”概念的阐释下可以包含三个层面。首先是作为平台基础设施的“算法”,即组成算法的物质基础和技术形貌;其次是时空观念层面的“算法”,即平台经济延展下算法所控制的物流交通在城市的时间和空间层面的运转;最后是作为“生命权力”的算法实践,即处于平台劳作中的外卖员如何“自下而上”地定义平台算法,以实现自我劳动权利的表达。

三、研究问题和方法文章试图跳出技术功能主义的视角,从技术社会学的角度来探究算法及其技术可供性如何转化成物质性的表征[19],并成为当下中国信息化和平台化建构的重要推动力。在承接以往技术人类学和科学技术研究(STS)对于技术物质性研究的基础上,本文提出以下研究问题:什么是算法的物质性?在平台经济的背景下,我们可以从哪些层面理解算法的物质性?作为“排置”(dispositif)的算法如何嵌入并拓展我们对于平台经济和数字劳动关系的理论认知?

信息技术的虚拟化发展使得对算法物质层面的实证研究充满挑战性。为了更加具象和详细地探究算法在信息社会下的物质性特征,本文采取了民族志的田野调查方法。文章以当前中国主要的两家O2O网上送餐平台(A和B)为例,以北京地区为调研点,经过了一年半左右的实地观察和访谈。调查时间从2017年10月至2019年4月。作者及其团队采用了多点调查和多人群调查的“三角测量”(triangulation)方式,对外卖送餐员(N=60),两家外卖平台的经营管理团队(N=12),包括人力资源部、算法技术研发小组、首席执行官、外包公司等进行了访谈。访谈时间为15–90分钟。所有访谈者均签署知情同意书,并有录音和后期转录。其中,60名外卖平台送餐员有36名为全职,另外24名为兼职。送餐员的平均年龄为23.4岁,全职人员每日工作时长从8小时到14小时不等,每日送单量在25到40单。

由于外卖员工作强度大,时间不确定性高,部分外卖员在访谈过程中会接单送餐,针对此种情况,作者采用了多次回访的方法,以补充田野资料。针对外卖员的访谈问题主要包括他/她们对后台APP的使用情况、后台在订单派送、路线制定、时间预估上的情况,以及外卖员在送餐过程中对于后台技术、系统、算法的感知。除此之外,作者及其团队还会选择部分外卖员跟进其每日的工作流程,包括站点开会、取餐、送餐、空余休息等。对于平台的经营管理方,所涉及的研究问题包括算法研发的逻辑、外卖送餐平台设计的聚焦点、外卖业的劳动力管理等。

四、作为媒介的算法:平台、城市和基础设施在理解算法的定义时,有人将算法和“做饭”的过程进行类比,如果说数据是各种蔬菜、肉、蛋、调味品的话,那么算法就是菜谱,指导大家如何将各种原材料进行有效组合并最终做成一道美味菜肴。简言之,这里的算法指的是计算模型的编码程序,它仍旧是基于计算科学进行的狭义上的概念化。但如果我们从更加宏观和统筹的社会视角出发,算法的概念就不止于此,它可以组成并内嵌于包括城市建设、经济生产、文化关系等社会机制下,并对其发展产生重要的中介作用。

如果从这样一个视角出发去认识算法时,它变成了一个“排置”或者“dispositif”,它不仅是虚拟的,也是物理的;不仅是技术的,也是社会的。基特勒和格林芬(Kittler and Griffin)在有关城市与媒介的研究中曾经表示,城市中的建筑、交通、军事联络、公共空间等都是承载社会生活的媒介,这些公共渠道的存在使城市的各项功能得以发挥作用[20]。如果从外卖平台经济的发展角度出发,可以看出算法在这里变成了一种媒介,它所承载的连接、指示和规训功能使得以前互不相识或者彼此无关的人、物以一种前所未有的粘结度聚合在了一起,并且协同发挥了重要的作用。换句话说,算法的媒介属性正是其物理属性的实体表征,算法是平台经济的媒介化过程,它将劳动、交通工具、食品餐饮、技术研发、城市物流等一系列的元素组成了一个“assemblage”,或者称之为“结合体”,从而使数字经济得以持续性的发挥其功效[21]。

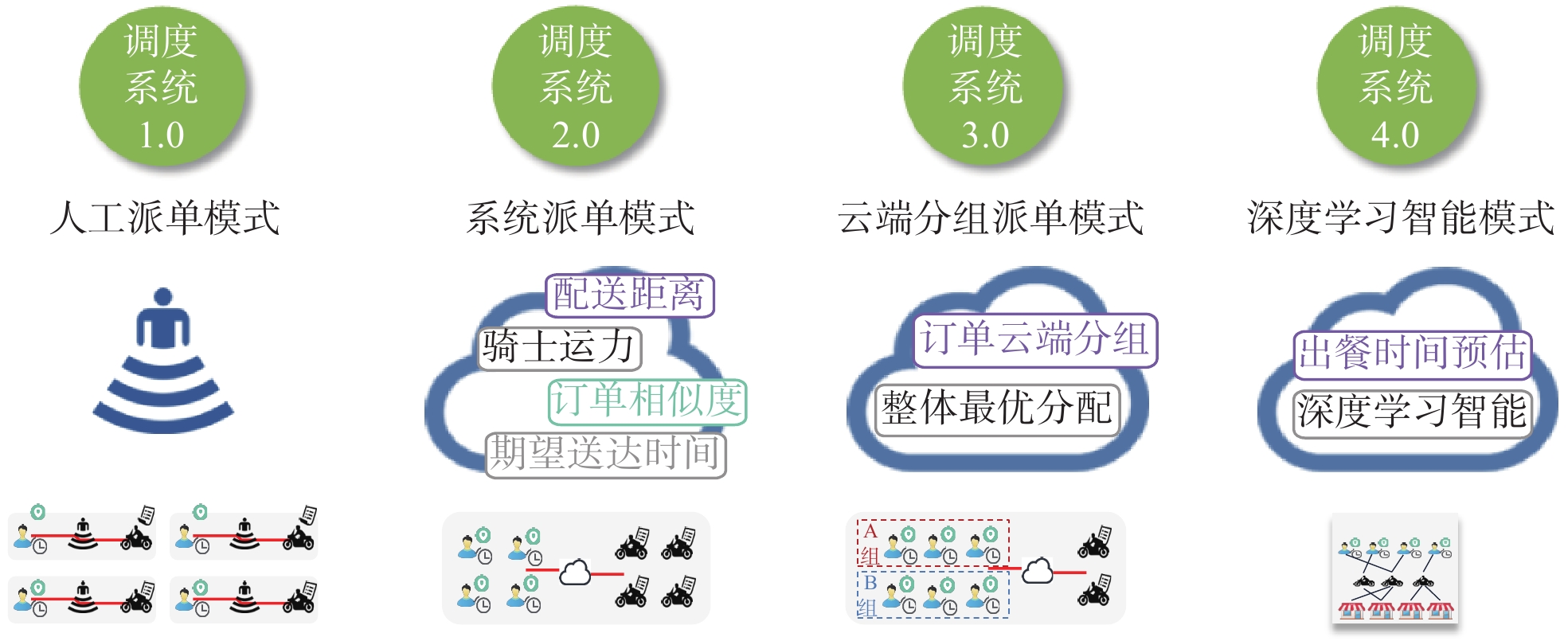

平台经济下的算法发展经历了从人力到物力、从实体到虚拟的不同阶段。图1展现了外卖平台A的派单调度系统的发展演变历程。在2010年左右,外卖送餐业务开始兴起,最早的运营模式是“电话预约-人工分配-送餐上门”。这一流程的显著特点是,扮演计算程式角色的“算法”从头到尾都是经由人工操作完成。在接到顾客的订单需求后,调度协调员会根据当下的外卖员送餐情况,通过电话遥控通知并更新送餐信息。从系统派单模式开始,由于订单数量上升,计算机在整理和计算配送距离、骑士数量、送达时间等层面取代了纯人工的计算,但是,这一时期的订单派送仍旧是人工操作为主的,与单纯的人工派单模式相比,人力主要的工作变成了基于已有数据来“做决定”,即“派给谁”和“如何派”的问题。

|

图 1 外卖平台A的派单调度系统演变 |

而到了调度系统3.0和4.0版时,派单系统开始全面取代人力派单模式,转由具有大规模存储功能的远程云端服务器来完成算法计算,并生成订单派送决定。相较于3.0版,深度学习的模式更加凸显人工智能技术在外卖平台的订单分配和管理中的作用。两者的共同特征都是,人力“算法”被虚拟算法取代,并只负责部分有“算法问题”的订单处理。这一时期,由计算机产生的算法作为媒介,连接了数据存储的远程服务器、外卖劳动力及其电瓶车等一系列具有城市基础设施功能的物件,帮助实现了外卖业作为城市物流重要组成部分的使命。

在《理解媒介》一书中,媒介理论学家麦克卢汉,对作为媒介的轮子、自行车和飞机带来的社会加速进行了阐释。他认为,三者既是人体的延伸,也是社会加速发展的“助推器”,它们通过自身的结构性变化,连接了马路、人和各种各样的物,从而使人和物可以到达更远的地方,并形成都市的“外向爆炸”趋势[22]。虽然算法在订单分配过程中呈现“虚拟化”的特征,但这并不意味着其作为物质性媒介的消失。其实,算法是一种具有深度连结性和粘合性的“排置”,它与轮子、自行车和飞机发挥的功效是一样的。通过算法的运行,它将自我的物理表征和内化在算法之中的“知识性”逻辑融合在一起,共同生产出流转在城市物流行业和社会关系领域的平台外卖产业。

在阐释算法的物质性问题上,本文承接了艾吕尔、温纳、基特勒等有关媒介自主发展的逻辑,即不再强调“虚拟”与“实体”、“知识”与“物质”的相互分离,相反,算法作为媒介强调的是两者之间的结合[23]。虽然算法在其发展过程中经历了由可见的物质变为不可见的“逻辑”的过程,但是它作为中介和连结性的媒介,在融合各个层面的城市基础设施上的作用并没有发生本质性的变化。同时,算法作为一种自主性技术(autonomous technology),本身带有自我的、独立于人为控制的发展逻辑,也正是因为这种逻辑,它带来了外卖平台经济的飞速发展和现存的不断加速、紧密联系的社会发展模式。据悉,截至2018年12月,我国网上外卖用户规模达4.06亿,在线订餐市场规模超过2000亿元。同时,物流送餐就业的平台外卖员超过300万人[23]。

五、算法延展:时空建构与流动性基于平台技术延展所形成的社会关系和物理连接除了表现在算法的中介化过程之外,还体现在更加细致入微的数字劳动(digital work)过程中。数字劳动这一概念由莫斯可(Mosco)、福克斯(Fuchs)等学者提出,从广义的概念上指代所有与信息传播技术的生产、分配和服务相关的劳动[24]。由于外卖平台的劳动者在送餐过程中受到算法、手机等信息技术作为中介的重要影响,因此他们属于典型的数字劳动者。

技术与时空的关系一直是媒介考古学、技术人类学研究的重点议题。但是在有关技术的物质性阐释上,既往的研究很少关注微观层面和情景化过程中技术与时间、空间的互动。平台经济下的外卖送餐为我们窥探技术的物质性与时空关系提供了一个良好的案例。既有的城市格局、平台资本的逐利性不断地与算法进行着相互的改造、协商和建构,从而共同形成了数字劳动视角下带有权力“差序格局”的时间、空间的流动性关系。

在平台经济的发展逻辑中,时间的同步性(synchronization)内嵌于算法的最初设计中。从根本上说,时间的同步性其实是一种资本逻辑下的“按需经济”[25],即要求第一时间内、以最快速度满足消费者的订单需求。按照平台B的研发团队的说法,是“不停地优化算法,让它预测得更准确,缩短时间”。虽然算法的优化可能带来送餐时间的改变,但是如果我们深入到劳动过程中就会发现,送餐时间的缩短不是算法的“单向改进”,而是所有与“速度”这一概念相关的所有元素的“改进”,包括城区道路、交通状况、电瓶车、外卖员等。例如,在实际的送餐过程中,一部分外卖员对于平台A的算法时间预测非常不满。其中一位送餐员说:“平台给我们的时间是按照直线距离算的,就是点对点。实际送餐路线不是这样的!我们送餐的时候得拐弯、等红灯,有时候还得绕大圈。昨天送了一单,系统显示5公里以内,我跑了7公里!……系统当我们是直升飞呢!”在这样的情况下,算法的“技术逻辑”与其“物质性”的本身要求产生了冲突。实际的送餐路程远大于预测路程时,就会出现“送餐超时”,从而使平台所标榜的“准时快速”的预设大打折扣。

可以看到,技术本身在脱离其物质性延展时会变得无效或低效,因为彼此约束和规训的关系由于算法的“虚拟化”过程而无法建立。在平台算法的时间同步性规则中,促使其实现的前提条件决不仅仅是算法本身的优化,而是包括了物质性的劳动过程本身。例如,送餐时经过的马路本身是否建设良好,交通状况是否复杂,电瓶车的速度和电池续航是否可供持续使用,外卖员是否可以准确的定位并到达顾客家门口。所有的这些物质的和社会的因素串联在一起,共同组成了社会物质性的“排置”,并影响着算法的时间性(temporality)的规制[26]。

与此相关的另一层面是算法的空间性延展。由于送餐的劳动过程依靠外卖员空间位移的变化来实现,因此,后台算法的主要作用就是针对送餐距离给予外卖员合理的路线规划。通常来讲,外卖员位移的变化是由餐厅到顾客家中的来回转换,即由公共空间到私人空间的转换。由于城市的公共和私人空间在使用上的“差序格局”,基于GPS定位的外卖员空间流动呈现出强烈的“人”“物”结合倾向。首先是外卖员对电动车的依赖,北京的很多送餐点常常因为道路狭窄、拥堵、人流量大而致使机动车辆无法行驶,但电动车因为其小巧、便捷和灵活的特征可以穿梭于胡同小巷,从而保证按照后台算法的路线规划行驶。其次是外卖员和电动车的分离,这里主要表现在“送餐的最后几百米路程”。由于私人空间在准入和使用过程中带有选择性,小区的内部往往设有门禁密码和电子监控,并禁止外卖电动车的进入。这种情况下,外卖员必须将电动车放置小区外,依靠自身的身体位移,爬上楼梯或者乘坐电梯完成送餐。平台B的张师傅说,“第一天跑外卖的时候,连着爬了20多次楼梯,爬得膝盖疼。”为了在规定时间内完成算法的路程设置和订单派送,外卖员最后的送餐劳动实际上是“人”“物”的分离,劳动对象在脱离劳动工具后,将其自己的“身体”变成了劳动工具,成为了物理空间的媒介移动端。

但是,算法在空间上的延展远不止于此,除了在路线规划过程中的“人物融合”和城市基础设施的空间阻碍之外,基于算法经验所形成的空间“边界”还成为外卖员社会身份和阶层认知的重要来源,同时这种身份与阶层又反过来影响到空间使用。由于平台算法在订单的分配过程中采取就近原则,因此大部分外卖员在等单或休息时都会集中在餐饮店附近的街角、马路旁、树阴等地方。他们颜色鲜亮的制服、头盔、电动车、护膝、手套、手机等形塑并划定了作为外卖员的“工作领域”,由于外卖员群体经常聚集在“划界区域”聊天、抽烟、打手游,身份与圈层的认同也会因为身体的诸多表征而形成[27]。在大型的商业大厦、购物中心等建筑附近送餐时,外卖员的空间使用变得更加“不可见”,按照商厦物业的管理要求,电动车等非机动和临时用车要放在侧门、后门或临时停车区;外卖员在进入商厦送餐时要乘坐货梯,而不是客梯。由于空间使用的严苛限制,数字劳动和与数字劳动相联系的身体表征、劳动工具都变成了草根和底层的象征,算法在空间层面的物质性延展实则是数字劳动被排除在公共空间格局中的权力关系的体现。

六、生命权力视野下的算法重构数字经济时代的显著特征是算法技术逐渐取代传统的人力资源管理,通过虚拟技术层面的规则设计来实现对工作流程的管控[28]。因此,在既有的平台经济运作背景下,传统的“工厂制”劳资矛盾正慢慢转化到“技术—劳动”的层面。平台资本的逐利性和劳动者要求公正公平之间的矛盾在“技术规制”的实践场域下展开。在这个“实践场域”中所产生的算法技术与劳动实践的交互其实包含了两条脉络:一条是自上而下的技术生产过程,即平台通过IT技术人员进行算法研发,从而对送餐劳动过程进行规制;另一条是自下而上的“算法再造”(algorithmic remaking),即外卖员通过“身体政治”来实现算法的改造和再造,并达到“生命权力”在平台劳动中的彰显。

正如福柯在讲述“dispositif”这一概念时表示,作为生命体的个人除了成为社会生产机器的管理对象之外,也是具有自我抗争意识的个体存在。而外卖员的抗争性行为主要体现在他们对于算法的理解和改造上。与IT工程师在专业技术层面建立的“算法”不同,外卖员对算法的建立(也可以称为“再建”)是通过连接各种社会因素的劳动实践组合而来。例如,一些外卖员会利用平台的优惠政策和技术漏洞来实现“利益套现”。他们在订单配送过程中,发现平台算法的奖励金仅依据订单数量和配送数量,完全忽略派送流程。因此,外卖员与店家联合“下空单”(一方下单,一方点击配送完成,但无实际交易),以此来赚取平台的奖励金。

还有外卖员通过算法时间管理的漏洞来实现“时机套现”。表现之一是部分外卖员会注册多家平台的配送,通过打时间差来实现额外收益。尤其是众包外卖员,通常会注册多家送餐平台,“哪家单多就去哪家”。表现之二是对“特殊天气”的喜爱。在遇到风暴、雨雪、高温高寒等恶劣天气时,平台系统的订单量剧增,算法会增加订单的单价补助,一些外卖员趁此时机选单挑单,增加收入。

值得一提的是,此种“算法再造”的过程其实是外卖员利用自己的身体物理性地不断“试错”的过程。店家位置、电话的沟通交流、交通捷径、电梯楼梯等都是外卖员自下而上理解算法的物理渠道。这些“实战经验”所获得的对于算法的理解成为他们展现作为数字工人主体性的重要基点,通过“逆算法”的实践,外卖员争取到了更多的权益和劳动利益。有经验的外卖员十分熟悉某一站点的大街小巷和交通近道,知道如何巧妙地与客户交流而避免自己被投诉,如何通过赢得好评获得后台的奖金,以及如何安排等单的时间地点来拿到“大订单”等。

另外,基于线上和线下所组成的许多社群也成为外卖员“对抗”或“再造”算法的重要基础。随着手机在农民工群体中的普及,基于线下组织所形成的线上社群日益多元化。首先是基于“站点”形成的外卖微信群,通常由20-50名外卖员组成。其次是基于原有社会关系形成的微信或QQ群,例如老乡、以前的同事、舍友等。除此之外,还有一些由外包商家、平台以及打工农民等成立的培训群、找工作群、二手买卖群等。这些线上社群成为外卖员在送餐过程中抵抗平台算法“威权”的重要集聚地,通过微信群,外卖员实时更新转单、调单、共享实时交通路况、电瓶车偷盗信息、查岗时间等,以帮助更多的外卖员逃脱算法的规训。

线上的信息分享极大地助力外卖员的线下劳动。在这里,算法和劳动交织的场域不再是虚拟的,而是算法延展之外大量的社会实体因素的广泛连接,如手机、电瓶、充电口、电梯、餐食、电动车等。因为算法经济的存在,历史上从未有关系的人和事物聚集在了一起,并发生了一种以食物为核心、由算法作为中介的微妙社会关系。平台、消费者、外包商、外卖员基于算法的设定而被划分为具有完全不同责任的社会实体,并参与到广泛的“人”与“物”的交流交换过程。当然,也正是通过这些社会实体的交互作用,外卖员得以从自下而上的视角感知并理解算法对于劳动的管理和规制,并逐渐摸索出一套对抗算法“规训”的主体性策略。

七、小结与讨论本文以福柯“dispositive”的概念作为研究框架,探究了长期处于“不可见”和“信息茧房”状态下的算法的物质性表征。通过对平台经济下外卖员的数字劳动的实证性调查,文章试图阐释,看似虚拟的算法实际上带有鲜明的物质性表征。这里的算法物质性不仅仅指代实体的、物理的、城市基础设施的等可触摸层面的意涵,也指围绕算法所展开的空间的、阶层的、关系的和话语的等多元社会因素的交织与互动。算法作为一种媒介,内嵌于平台经济的生产模式下,将城镇化背景下的人和物以前所未有的规模与速度桥接在一起,并形成了基于时间、空间、劳动权利等层面下的融合与对抗。

物质性和技术可供性(technology affordance)提供了一个分析技术算法和数字劳动的新视角。以往的数字劳动研究多倾向于分析技术如何影响了传统的劳动关系[29],而忽略了劳动和技术在“实践”层面的物质性表征。算法技术的可供性在数字经济背景下,提供了一种“人”“物”连结的新视角,它既不是单纯的客观存在,也不是主观感念,而是一种可以承载行为和行动的可能性,它既面向客体,又指向主体。如果从“人”和“劳动”的视角出发,算法的技术可供性嵌入在了自下而上的数字劳动中,并通过一系列的平台基础设施“排置”(dispositif),如手机、电动车、交通路况、餐馆等得以展现。同时,本文以“排置”作为理论分析的框架,不但看到了虚拟技术自下而上的生产与运作,也看到了作为劳动主体的外卖员所展现的身体政治和生命权力。

在STS和媒介传播学研究中,物质性的探讨因为其抽象性和哲学性常常无法受到主流学者的关注。尤其是在虚拟技术日益发达的今天,当呈现在大家面前的技术形构变得不可见、不可进入时,关注其隐藏在背后的物理表征就变得更加具有挑战性。但这并不意味着技术的物质性研究应该被忽略,一方面,很多技术性的物质延展在城镇化和全球化发展中承担着重要的基础设施(infrastructual)功能,另一方面,这些物质性的“人”“物”关系网络凸显了技术政治与底层叙事、物质依附和自我赋权之间的张力角逐。算法技术的物质性面向不应该被忽视,它深刻影响着数字经济下的劳动政治和中国的社会转型。

| [1] |

Ensmenger, N. L. The Computer Boys Take Over: Computers, Programmers, and the Politics of Technical Expertise. MA: MIT Press, 2012.

|

| [2] |

Webster, F. Theories of the Information Society.

Abingdon, Oxon: Routledge, 2014, : 45-54.

|

| [3] |

Barbin, É. A history of algorithms: from the pebble to the microchip. Ed. Jean-Luc Chabert. Vol. 23. Berlin: Springer, 1999.

|

| [4] |

Gillespie, T. The Relevance of Algorithms. In: Gillespie, T., Boczkowski, J., & Foot, A. (eds) Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society. Cambridge, MA: MIT Press, 2014: 167–194.

|

| [5] |

Seaver, N. Algorithms as Culture: Some Tactics for the Ethnography of Algorithmic Systems.

Big Data & Society, 2017, 4(2): 1-12.

|

| [6] |

Lievrouw, L. Materiality and Media in Communication and Technology Studies: An Unfinished Project. In: Gillespie T., Boczkowski P. J., & Foot K. A. (eds) Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society. Cambridge, MA: MIT Press, 2016: 21–51.

|

| [7] |

Gibson, J. Perceiving, Acting, and Knowing: Toward an Ecological Psychology, In Shaw, R & Bransford, J.(eds), The Theory of Affordances, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1977: 89.

|

| [8] |

陈昌凤, 仇筠茜. 技术可供性视角下优质 IP 的媒介逻辑分析.

清华大学学报 (哲学社会科学版), 2018(4): 163-168.

|

| [9] |

Ellul, J. The Technological System. trans. Joachim Neugroschel. New York: Continuum, 1980: 30-32; Winner, L. Autonomous Technology: Technics-out-of-control as a Theme in Political Thought. MA: MIT Press, 1978: 42-43; Law, J. Technology and Heterogeneous Engineering: The Case of Portuguese expansion. In Bijker, W. E., Hughs, T. P. and Pinch T. (eds), The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology, MA: MIT Press, 1987: 111–134.

|

| [10] |

Callon, M. Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of St Brieuc Bay. The Sociological Review, 1984, 32(1): 196–233; Latour, B. & Porter, C. Aramis, Or, The Love of Technology. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996: 73–75.

|

| [11] |

Hughes, T. P. Technological Momentum. In: Merritt S and Leo, C. (eds), Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism, MA: MIT Press, 1994: 101-114

|

| [12] |

Jasanoff, S. (Ed.). States of Knowledge: The Co-production of Science and the Social Order.

UK: Routledge, 2004, : 3-8.

|

| [13] |

Larkin, B. The Politics and Poetics of Infrastructure.

Annual Review of Anthropology, 2013, 42(4): 327-343.

|

| [14] |

Lea, T., & Pholeros, P.. This is Not a Pipe: The Treacheries of Indigenous Housing.

Public Culture, 2010, 22(1): 187-209.

DOI: 10.1215/08992363-2009-021. |

| [15] |

Latour, B. & Porter, C. Aramis, Or, The Love of Technology. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996: 73-75.

|

| [16] |

Coté, M. Data motility: The Materiality of Big Social Data.

Cultural Studies Review, 2014, 20(1): 121-49.

|

| [17] |

Foucault, M. ‘From Tortur to Cellblock’ in Foucault Live: Collected Interviews, 1961-1984, ed. S. Lotringer, trans. J. Johnston, Semiotext(e), New York: Semiotext, 1996: 146–149.

|

| [18] |

Lievrouw, L. Materiality and Media in Communication and Technology Studies: An Unfinished Project. In: Gillespie T., Boczkowski P. J., & Foot K. A. (eds) Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society. MA: MIT Press, 2016: 21–51.

|

| [19] |

Gibson, J. The Theory of Affordances. In: Shaw R. & Bransford J. (eds) Perceiving, Acting and Knowing: Toward an Ecological Psychology, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 1977: 56–60.

|

| [20] |

Kittler, F. A., & Griffin, M.. The City is a Medium.

New Literary History, 1996, 27(4): 717-729.

DOI: 10.1353/nlh.1996.0051. |

| [21] |

Deleuze, G., & Guattar F. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. London: Bloomsbury Publishing, 1988: 102–132.

|

| [22] |

McLuhan, M., & Lapham, L. H. Understanding Media: The Extensions of Man. MA: MIT press, 1994: 56–74.

|

| [23] |

凤凰网新闻.凤凰网新闻报道(2018年). http://www.ifeng.com/. [2018–12–08].

|

| [24] |

Fuchs, C. Digital Labour and Karl Marx. UK: Routledge, 2014: 44–49.

|

| [25] |

Sun, P. Your Order, Their Labor: An Exploration of Algorithms and Laboring on Food Delivery Platforms in China, Chinese Journal of Communication, 2019. https://doi.org/10.1080/17544750.2019.1583676. [2019–05–17].

|

| [26] |

Faraj, S., & Azad, B. The Materiality of Technology: An Affordance Perspective. In Leonardi, P. M., Nardi, B. A.& Kallinikos, J. (Eds.), Materiality and Organizing: Social Interaction in a Technological World, UK: Oxford University Press, 2012: 237–258.

|

| [27] |

Gerson, J., & Peiss, K.. Boundaries, Negotiation, Consciousness: Reconceptualizing Gender Relations.

Social Problems, 1985, 32(4): 317-331.

DOI: 10.2307/800755. |

| [28] |

Lee, M. K., Kusbit, D., Metsky, E., & Dabbish, L. Working with Machines: The Impact of Algorithmic and Data-driven Management on Human Workers. Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems ACM. 2015: 1603–1612.

|

| [29] |

Glooss, M., McGregor, M., & Brown, B. Designing for Labour: Uber and the On-demand Mobile Workforce. Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, New York, NY, USA: ACM, 2016: 1632–1643.

|

2019, Vol. 9

2019, Vol. 9