2. 清华大学社会科学学院;

3. 中国科学院学部-清华大学科学与社会协同发展研究中心

1986年国家自然科学基金委员会(NSFC)的成立标志着中国科研资源配置实现了从“计划分配”向“竞争择优”的历史性转变。作为一项重要的制度创新,科学基金制在支持基础研究、培养科研人才、促进国际学术交流等方面发挥着重要作用。回溯历史可以发现,NSFC的前身——中国科学院科学基金于1982-1985年试行,在发掘中国基础研究潜力、促进各部门联系、探索基础研究管理体制改革等方面进行了有效尝试,是中国基础研究的“第一场‘及时雨’”,[1]为NSFC的正式成立积累了直接经验。

科学基金制源于西方科学发达国家,其在计划经济体制下的中国得以建立并不是一件轻而易举的事。可以说,这是一场从多个维度对传统科研体制展开的深刻变革。中国科学院科学基金试行是中国科学基金发展史上重要的奠基阶段。然而,学界并未对其给予足够的重视。已有研究主要从以下三个方面展开。第一,科学基金管理人员在NSFC成立前后对中国科学院科学基金的基本情况进行了介绍与回顾,[2][3]此类文献的史料价值大于学理价值。第二,关于NSFC发展历程、[4]中国科学院院史[5][6]或改革开放进程[7]的研究对中国科学院科学基金有所提及,但并未将其作为主要研究对象。第三,尽管有一些以科学基金制在中国的创立[8]或中国科学院科学基金[9]为主题的专门研究,但对其改革实践及变革传统科研体制的作用的阐释仍有待深入。

2022年是中国科学院科学基金试行40周年,也是深入推进科学基金系统性改革[10]的关键之年。为了重现科学基金制在中国最初的发展历程,也为了更好地发挥科学基金制在国家未来发展中的作用,对中国科学院科学基金试行阶段的追本溯源具有重要意义。本文运用档案研究的方法,尝试回答以下问题:第一,在20世纪80年代计划体制下的中国,源生于欧美国家的科学基金制是如何提出并创立的;第二,中国科学院科学基金试行期间建立了哪些制度体系,对传统科研体制产生了怎样的影响;第三,探讨中国科学院科学基金的历史作用及对当前深化科学基金系统性改革的启示。

一、设立“基金”:突破传统科研体制的重大倡议“文化大革命”期间,中国科学技术事业遭到了严重破坏,“特别是基础科学和理论研究更是砍伐殆尽”。[11]基础科学面临着研究队伍薄弱、实验手段落后、学科体系不完整等问题。[12]粉碎“四人帮”后,恢复国家基础研究事业的任务迫在眉睫。1978年全国科学大会的召开和解放思想、实事求是、改革开放政策的实行,为科学基金制的创立提供了思想政治环境。

1981年5月,中国科学院第四次学部委员大会在北京举行,这是改革开放后的首次学部委员会议,距第三次学部委员大会已过去21年。在这次会议的分组讨论环节,学部委员们纷纷提出设立科学基金的建议。随后,数理学部和生物学部的89位学部委员进一步就科学基金的资助对象、范围、模式等达成共识,向党和国家领导人递交了两封关于设立科学基金的联名信。[13]13-15计划体制下中国特殊的社会情境与孕育科学基金制的欧美国家截然不同,为什么学部委员们提议要在中国设立科学基金这一市场体制下的科研制度?

对两封联名信的内容进行深入分析,可以透视传统科研体制的状况和弊端、学部委员对科学基金运行管理机制的初步设计、以及希望通过科学基金解决的问题。

从出发点来看,学部委员站在中国科学院学部的立场上,建议设立“中国科学院学部科学基金”,目的是进一步发挥中国科学院学部在全国基础研究中的学术领导作用,并将资助范围规定为基础研究与应用基础研究。

在设立科学基金的必要性方面,两封联名信从不同角度进行了阐述。数理学部从确保基础研究自身稳定发展和提高科研经费使用效益两方面进行了论证。生物学部则从基础研究在国家各项事业发展中的重要作用、基础研究经费在现行科研拨款体系中无法得到保障的现状,以及科学发达国家支持基础研究的成功经验等多个方面进行了论证。

在科学基金运行管理的机制设计方面,两封联名信提出了两条重要原则。第一,科学基金应面向全国科研工作者开放申请。这主要是为了解决高校科研经费严重不足的问题。虽然高校聚集了大批基础研究人才,但教师们仅靠少量教育事业费支持科研工作,基础研究更是“陷入‘无米之炊’的境地,步履十分艰难”。①为高校和中国科学院系统外的科研人员争取基础研究经费是设立科学基金的重要目的之一。第二,科学基金申请项目应经同行评议后择优支持。这旨在引入竞争机制,激发科研人员的积极性,改变传统科研体制下科学管理行政化、“吃大锅饭”等问题。

在设立科学基金的益处方面,两封联名信均提及科学基金有助于突破部门和单位所有制,并能鼓励协作。此外,数理学部的联名信指出,科学基金能够及时支持科研人员的新想法、有利于边缘学科生长、有助于国家指导和协调科研方向。生物学部则提出,科学基金有利于培养中青年科技人员。联名信中列举的设立科学基金的种种好处恰恰也折射出传统科研体制下“条块分割”、基础研究经费紧张、研究队伍薄弱等“沉疴痼疾”。

学部委员们之所以能够形成设立科学基金的集体共识,有三方面原因。第一,作为中国最优秀的科学家群体,学部委员对科学研究的共性特点和发展规律有着深刻的理解,对传统科研体制的弊端有着切身体会。第二,许多学部委员曾在欧美科学发达国家长期学习生活,对现代科学基金制度有一定了解。第三,1980年,有2/3的学部委员来自中国科学院系统外的不同部门单位,②能够通盘考虑全国科学技术事业的情况。

两封联名信得到了党和国家领导人的迅速批示和支持。1982年起,每年由国家财政拨款3000万元,“中国科学院科学基金”开始试行。联名信中的“中国科学院学部”立场被淡化,设立科学基金的目的聚焦至国家层面——“为了充分发掘我国科学潜力,发现和培养人才,加强基础研究工作,促进我国科学事业的发展”。③联名信中学部委员们关于科学基金的使命目的、运行管理机制的初步设想在《中国科学院科学基金试行条例》③(以下简称《试行条例》)、《中国科学院科学基金试行条例实施办法》④(以下简称《实施办法》)等制度文件中得到了充分体现,并被进一步细化。

二、中国科学院科学基金变革计划科研体制的三个维度科学基金不仅是一笔资助基础研究的专门经费,也是一套现代化的科研管理制度体系。中国科学院科学基金试行引起了传统科研体制在经费拨款制度、科研组织模式和科学共同体同行评议等不同维度的一系列重要变革。

1. 在“经费”背后:挑战计划拨款与管理制度新中国成立后,科技体系是计划体制特征最为明显的领域之一。[14]改革开放后,科技体制改革逐步展开。中国科学院科学基金的拨付、管理在中国是一项全新的实践。作为一种新的经费渠道,科学基金的设立与试行为中国基础研究格局带来了深刻变化。

(1)计划外“划拨资金”:科学基金的来源与下拨

限额拨款和划拨资金是计划体制下国家科研经费拨款的两种主要方式。限额拨款先由银行垫付、再由财政部门结算。划拨资金则由财政部门直接向用款单位拨付经费,具有手续简便、能够及时满足用款单位需求等优点。在计划体制下,国家财政部门采用“限额拨款”方式向中国科学院拨款。一般地,采用限额拨款方式的主管部门对其下属单位拨付经费时,也只能采用限额拨款,而不能采用划拨资金的方式。[15]

然而,限额拨款方式无法满足科学基金拨款的特征和要求。第一,科学基金的拨款对象存在不确定性。在同行评议结果确定之前,不能提前预知谁获得了资助,因此无法提前做出确定的拨款“计划”。第二,科学基金的资助范围具有分散性。科学基金要向全国范围内的高校和科研单位拨款,涉及到多个部门、单位和地区,这意味着突破“条块分割”是对科学基金拨款制度的必然要求。第三,科学基金拨付要确保经费到账的及时性。科学基金下拨至项目负责人的到账时间不宜过长,否则将影响受资助项目的科研进度。

可以看出,科学基金的实质是一笔“计划外”的科研经费,需要以不同于传统科研拨款的方式进行。为此,国家财政部门在原有向中国科学院“限额拨款”的基础上,为中国科学院科学基金增辟了“划拨资金”渠道,规定科学基金“单独核算、专款专用,并按统一规定编报决算”。⑤

(2)基金不仅是“钱”:经费管理模式的新探索

经费拨款模式的改变必然伴随着经费管理模式的变革。中国科学院科学基金向项目负责人拨付及妥善管理经费涉及到多层级、多主体,相较于国家财政向科学基金的拨款更为繁琐复杂。

试行之初,中国科学院科学基金并未制定专门的经费管理制度。1984年6月,结合科学基金试行以来积累的工作经验,针对《实施办法》中有必要进一步细化明确之处,中国科学院科学基金委员会(以下简称“科学基金委员会”)单独制定了《中国科学院科学基金资助课题财务管理暂行规定》(以下简称《财务管理暂行规定》),⑥对依托单位、申请者等各主体的权利和责任,科学基金资助经费的使用范围等做出了更加明确的规定。

在经费管理的实践中,逐渐形成了“中国科学院科学基金-依托单位-项目负责人”的多层次管理模式。第一,中国科学院科学基金建立了对依托单位、项目负责人的定期检查机制,并为项目负责人开辟了临时用款申请渠道。第二,依托单位的科研部门、财务部门全面参与科学基金项目的申请、执行管理、结题验收等环节,并为科学基金研究提供仪器设备和其他物质条件等。为使科学基金管理更加规范,一些单位还制定了专门的规章制度,如东北工学院⑦制定了《关于中国科学院科学基金资助课题暂行管理办法》。⑧第三,区别于传统计划体制下的科研经费管理制度,项目负责人具有支配科学基金经费的自主权,对于科学基金资助项目结题后的结余经费,一般留给所在单位,并由申请者优先使用。

(3)科学基金与基础研究工作的新格局

为贯彻落实设立科学基金支持全国各单位开展基础研究活动的初衷,时任中国科学院院长、科学基金委员会主任卢嘉锡提出,不鼓励中国科学院院内人员申请科学基金。⑨科学基金委员会规定,对中国科学院各研究所所长、副所长的科学基金项目从严掌握,院领导不得申请科学基金。⑩

科学基金作为一笔国家增辟的基础研究经费,为中国的基础研究资助格局带来了深刻变化。一方面,1982-1985年,中国科学院科学基金共资助项目4426项,总金额17270.66万元。其中,资助高等院校3385项,占资助项目总数的76.5%;资助高等院校经费共12757.64万元,占总资助金额的73.8%。[13]150对于高校教师来说,“尽管科学基金数额很有限,资助强度不太高,但‘渴时一滴如甘露’,其所起的作用和所产生的效应还是很大的”。①在计划体制下高校科研经费紧张的情况下,科学基金为高校师生提供了新的经费渠道,促使高等学校成为中国基础研究的生力军。另一方面,与20世纪80年代同期新增的基础研究经费渠道相比,不同于国家科委基础研究重点项目的定向高强度资助,⑪也不同于教育部重点高校博士点专项科研费的“高门坎上择优”,[13]164中国科学院科学基金的单项资助强度虽然不高,但却是真正面向全国科研人员、接受自由申请的资助方式,在更广泛的空间撒下希望的种子,相应地,创造了更多收获的机会。

2. 自由、开放的竞争:科研组织模式的变革与传统科研体制下基础研究的组织方式不同,科学基金接受全国科研人员的自由选题申请,并通过竞争与评审做出资助决定,变革了传统科研组织模式。

(1)为基础研究“正名”

改革开放前,尽管国家制定了《1956-1967年基础科学学科规划》,且取得了一些研究成果,但当时人们更多以“工程思维”来理解基础研究的价值,发展基础科学的目的是更好地配合、保障国家重要任务的完成。从事基础理论研究的科学家属于“弱势群体”,不仅难以得到研究经费,也难以获得社会的支持和理解,甚至科学界的同仁对基础研究也十分冷漠。[16]“四人帮”大肆宣扬基础科学“取消论”“无用论”,将基础科学理论研究说成是“爬行主义”[17]。

中国科学院科学基金的试行向科学界传递了党和国家重视基础研究、将大力支持和发展基础研究的讯号,使相关科研人员看到了曙光。化学家计国桢表示,当他和同事们得知有以支持基础研究为基本职责的科学基金后,“兴奋之情是难以言表的,因为我们的基础研究可以名正言顺、理直气壮地进行了”。[18]159

由此可见,科学基金使基础研究工作者实现了从“零敲碎打,碰到什么研究什么”向有意识、有目标地开展研究的转变。[18]101基础研究不再只是“宏大工程”中的一颗“螺丝钉”,而是有了属于自身的一片沃土,极大地激励了中国的基础研究人员。

(2)制定科学基金计划指南的曲折尝试

通过科学基金指导和协调全国基础研究工作是数理学部联名信中提出的设想之一。《试行条例》规定,科学基金委员会应每年制定科学基金计划指南(以下简称“计划指南”)。虽然人们在思想上已经认识到制定计划指南的重要意义,但由于没有实践经验,对于计划指南应如何制定、包括哪些内容等问题,只能在摸索中前行。

试行之初,化学部和数理学部起草了计划指南初稿,⑫经科学基金委员会修改和讨论,以《中国科学院科学基金委员会关于科学基金申请项目和课题的一些重点支持原则》[19](以下简称《重点支持原则》)的形式发布。《重点支持原则》在宏观层面列出了5条资助原则,属于顶层设计,未涉及具体学科内容。

而后,各学部科学基金组着手组织专家编制学科计划指南。1984年4月,由技术科学部制定的《工程热物理学科选题指南》发布,明确了学科资助的范围和原则,列出了侧重资助的五大研究方向。[20]这是中国科学院科学基金试行的四年中唯一正式公布的学科选题指南。

实际上,如化学和化工、电工、冶金、土木建筑等许多学科都制定了选题指南的初稿,然而,对于已经试编的学科选题指南,在征求科学家意见时得到的反馈是,这些“指南”基本上是本学科内容的罗列,难以切实起到指南的作用。⑬与前一次希望制定 “以一概全”的计划指南相反,这一次制定的各学科选题指南又走向了过于微观的境地。

虽然中国科学院科学基金试行阶段仅成功发布了一个带有试验性质的学科选题指南,但通过试编计划指南,人们对于编制的原则、过程及其作用有了第一手的经验和更为深刻的反思,逐渐形成了顶层设计与具体学科内容相互结合的指导思想,为NSFC成立后能够在较短时间内发布计划指南奠定了基础。⑭

(3)科学基金与科研组织模式的变革

科学基金具有开放、竞争、公正的特征,突破了传统计划体制下的科研组织模式。

第一,使“计划外”个人兴趣驱动的基础研究成为可能。科学基金为一些研究方向不符合单位计划、但具有一定能力的科研人员提供了自由探索的机会。例如,浙江省地质科学研究所的水涛长期关注浙闽粤东南大陆的构造格架和发展史,但由于单位经费紧张,领导希望他改变研究方向。1983年,水涛获科学基金资助3.4万元,不但为他继续探索提供了机会,也改变了单位领导的态度,他的项目被纳入研究所的重点研究计划。[18]136-141

第二,打破“论资排辈”的传统。一方面,“科学基金对申请项目的评审,着重看其科学价值和学术上的创新性,而不以申请者的身份、地位和名望论高低”。[18]176即使是中国科学院学部委员的申请,也必须经过严格的评议程序。另一方面,通过政策设计,科学基金加大了对中青年和边远地区科技人员的支持力度。例如,生物学部曾设立专门资助中青年申请者的小额科学基金。这样的做法在一定程度上限制了“老先生”的学术权威,促进了科学界的新陈代谢。对于“一无所有的年轻人”来说,“无异于穷学生获得了奖学金,运动员获得了参赛权”。[18]262

第三,创造了科研人员自发组织研究团队的新空间。科学基金资助经费的使用不受计划体制“分灶吃饭”的束缚,改变了“几个人在一起就得搞一辈子,硬是凑合在一起”⑮的现象,使跨部门、跨单位、跨学科的“项目组”这一更加灵活的科研组织方式在全国范围内成为可能。

第四,促使高校形成了灵活多样的新型科研组织。科学基金制的建立为高校提供了一部分科研经费,更加重要的是,改变了以往高校以教学为主的人才培养模式。科学基金不仅使研究生能够参与科研工作,得到培养与发展,也使高校的科研潜力得以发挥,有能力加强实验室建设,从而促进了本科生教育的深入。

3. 基金项目评审:科学共同体的重构与自治行之有效的项目评审制度是科学基金制的核心。在中国科学院科学基金试行中逐步建立的同行评审制度改变了科研资源分配的决策主体,对中国科学共同体的范围和结构产生了深远影响。

(1)决定科研资源分配的主体:“同行”评议

在传统计划体制下,虽然部分科学精英在国家科技政策制定和监督执行中发挥重要作用,但科研资源配置的决策权仍掌握在行政部门手中。中国科学院科学基金通过组织架构和评审流程设计,有效排除了行政因素的“干扰”,使科学家“同行”成为决定科研资源分配的主体。

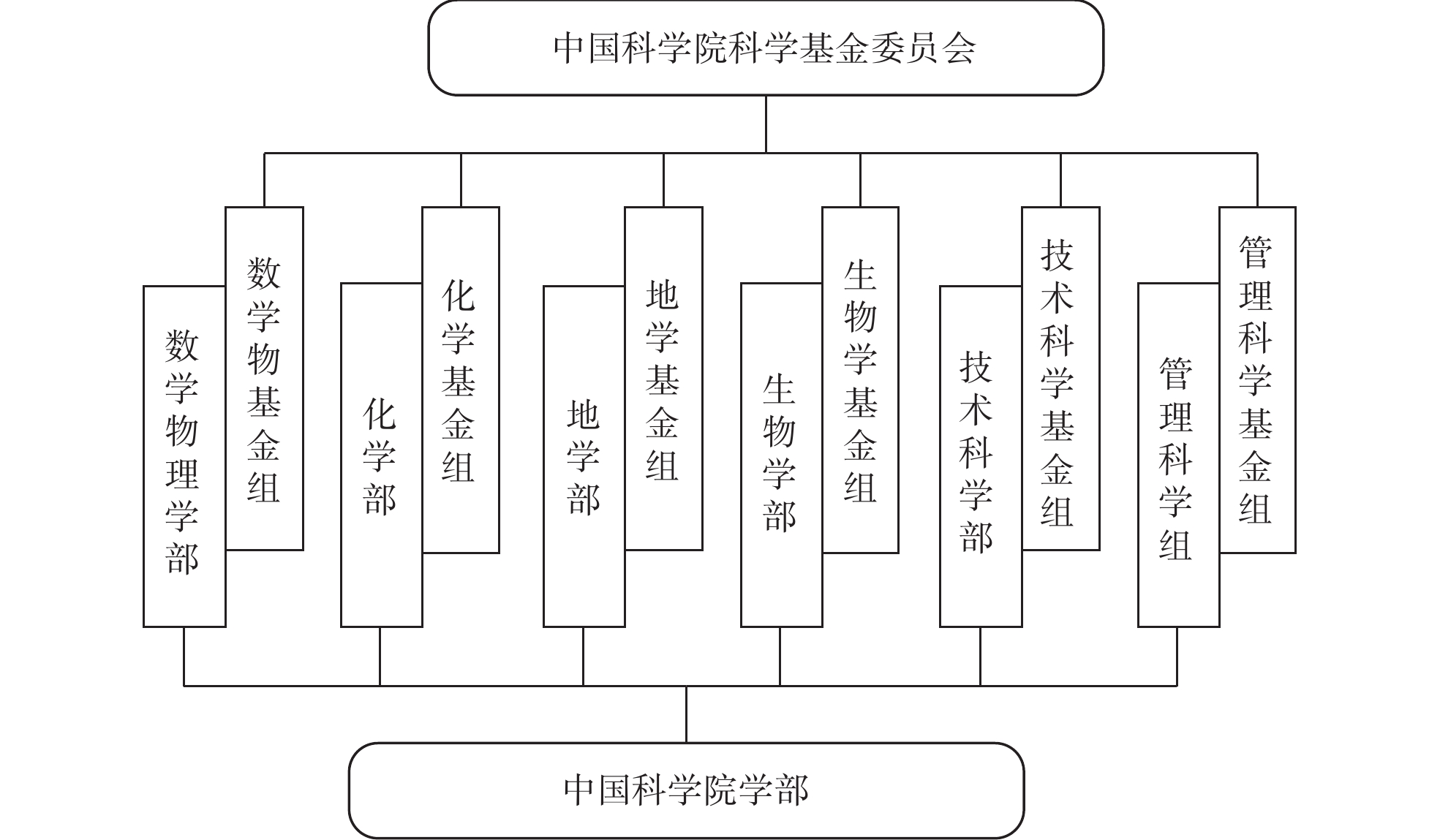

从组织架构来看,中国科学院科学基金由科学基金委员会、各学部科学基金组和科学基金委员会办公室组成。其中,科学基金委员会、各学部科学基金组成员全部由科学家组成。科学基金委员会是科学基金工作的最高评审、决策机构。各学部科学基金组与中国科学院学部设置一一对应,负责科学基金申请项目的评审工作(见图1)。科学基金委员会办公室负责科学基金运行管理的日常工作,无权干涉、改变科学基金委员会、各学部科学基金组关于项目修改研究计划、变更经费使用途径、追加资助经费等问题做出的审批决定。1985年,随着全国科学基金申请量的增大和中国科学院院内科学基金的新设,科学基金委员会办公室扩展成为中国科学院科学基金局。这样的机构设置和人员构成确立了科学家领导行政部门、行政部门服务科学家的工作格局。

|

图 1 中国科学院科学基金组与中国科学院学部的关系⑯ |

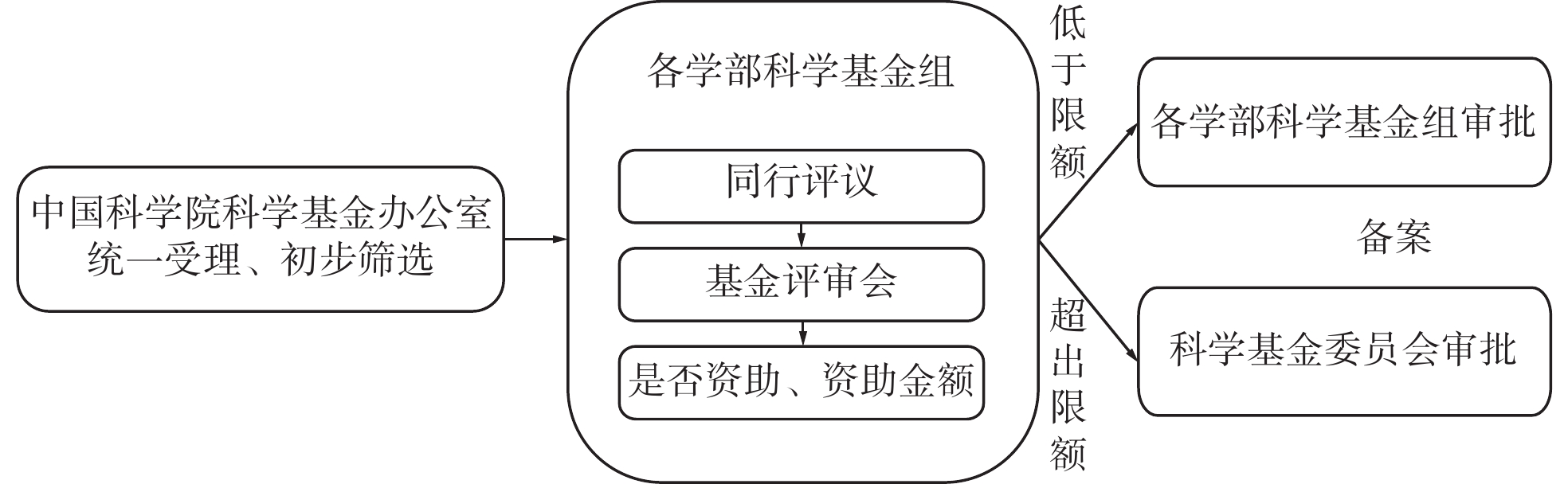

从评审流程来看,科学基金申请项目评审的各个环节均在科学共同体内部展开。《实施办法》中规定的科学基金申请与评审流程如下(见图2)。① 依托单位直接将本单位的科学基金申请书提交至科学基金办公室,不必经传统计划体制的行政系统层层上报审批。② 申请书经科学基金办公室初步审查筛选后,交各学部科学基金组组织同行评议和评审。③ 由各学部科学基金组根据申请书内容,以通讯评议或会议评议等形式组织相关领域高级科技人员或熟悉申请项目情况的科技人员进行同行评议。④ 在同行评议基础之上,各学部科学基金组组织召开申请项目评审会,提出资助与否、资助金额及年度拨款数额等意见。⑤ 各学部科学基金组综合各方意见,有权批准资助限额(10万)以下的项目,并将所有申请项目交科学基金委员会备案。⑥ 科学基金委员会审批有异议的、超出资助限额的申请项目。⑦ 所有申请项目的评审结果由科学基金办公室汇总后统一告知申请人及所在单位,避免了评审人与申请人直接接触可能发生的信息泄露、人情关系干扰等情况。

|

图 2 《试行条例》规定的中国科学院科学基金申请、评审流程⑯ |

可以看出,中国科学院科学基金使科学家“同行”做出的判断替代了行政人员的“外行”意见。这一变化的实质是行政部门将配置资源的权力部分“让渡”给科学共同体,为中国科学共同体范围的扩展和自治制度的完善创造了空间。

(2)科学基金与科学共同体的扩展

在试行的四年时间里,虽然科学基金委员会的成员全部为学部委员,但各学部科学基金评审组正式或非正式地吸纳了一些非学部委员,而科学基金的同行评议环节则改变了中国科学共同体的结构。

通讯评议是中国科学院科学基金同行评议的主要形式。第一,《试行条例》规定,每一项申请需组织3-5位同行专家进行书面评审,副教授及以上职称的科研人员皆有资格参加同行评议,从制度上扩展了能够参与决策的科学共同体的边界。第二,通讯评议形式灵活、具有一定弹性,全国各地、各单位符合职称要求的科研人员都有机会成为评审专家,是科研人员了解国内同行工作、相互学习的好机会。⑬第三,通讯评议为科学基金管理人员提供了较多、较详细的学术信息和资料,有助于科学基金管理人员了解科技人员情况、掌握学科发展现状。基于上述优点,虽然通讯评议的工作量大、程序繁琐,但科学基金工作人员依然坚持采用通讯评议的办法。⑰

1982—1985年,参与中国科学院科学基金各级评审工作的专家逾9800人,共约4万人次;共发出通讯评议函37504件,收回34415件,回收率达92%。⑱这激活了广大普通科研人员在科研资源配置决策中的作用,使原本少有发言权的层级能够参与项目评议过程,使传统科研体制下“科学精英参与决策”的模式转变为“分散的集体决策”模式,扩展了有资格参与评议的科学家同行边界。

(3)评审的质量控制与权力结构:科学共同体的自治

在科学基金评审过程中,科学共同体内部的权力结构逐渐形成,并嵌入到其分层结构之中,初步实现了中国科学共同体的自治。

在中国科学院科学基金试行中,一些学部科学基金实现了从一级学科评审向二级、三级学科评审的深化和细化。例如,在1982年和1983年,生物学科学基金项目评审依托生物学部召开了10个学科组会议。1985年,生物学科学基金申请项目的评审更为细致,先由54个小组开会评议,再由19个大组交流平衡,最后交生物学科学基金组审定。⑲

在同行评议的基础上,各学部科学基金组先后设置了“主审专家预审”环节。例如,从1983年起,化学科学基金改变了由全组开会评审项目的方法,采取一人主审、集体复议、逐项审定的办法。⑳这一做法提高了评审的效率和针对性。

可以看出,从同行评议,到分支学科组评议,再到各学部科学基金组评审,最后到科学基金委员会终审,科学基金评审是“民主”与“集中”交替进行的过程,各步流程形成了相互嵌套、互为基础的分散决策的权力结构:不论处于科学共同体分层结构中的何处,每位评议人对科学基金申请项目都有发言权;但个人意见不是决定性的,最终的资助决定是科学共同体集体决策的结果。在科学基金评审中,科学共同体的集体决策替代了行政人员的个体意见。这是科学基金制与计划体制行政管理方式的重要区别。尽管中国科学院科学基金的同行评议制度仍有待完善,但却是中国科学共同体走向自治的重要一步。

三、NSFC成立与中国科学院科学基金的历史作用随着以局部、试点形式推进的各项科技体制改革渐趋成熟,1985年3月,中共中央发布《关于科学技术体制改革的决定》(以下简称《决定》)。拨款制度是本次改革的“重中之重”。[21]《决定》指出,对基础研究和部分应用研究工作,逐步试行科学基金制,并设立国家自然科学基金会。1986年NSFC成立,科学基金制在国家层面正式确立,这离不开中国科学院科学基金试行的奠基作用。

1. 全面变革旧体制的社会动员中国科学院科学基金试行为社会各界带来了思想上的深刻变化。科学基金制为计划体制下的中国科学界引入了竞争、民主、效率、择优等价值观念,打破了切块拨款、平均主义、人情关系等传统思维方式。中国科学院科学基金的设立使科研人员意识到,中国的科研体制正在发生一场重大变革。这场变革正在逐步瓦解垂直指令、“条块分割”的计划分配体制,向科研人员下放学术自由的权力,重塑不完备的科学共同体。思想观念的转变激发了科研人员和基层单位的积极性和创造性。这是一场每一位科研人员和管理者都能够亲自参与的变革——申请、评审、管理科学基金就是在为推动这场变革汇聚力量。在这一意义上,中国科学院科学基金的设立是一场由众多个体的切身参与而共同推动的科研体制变革,这无疑是科技界全面变革旧体制的“动员令”。

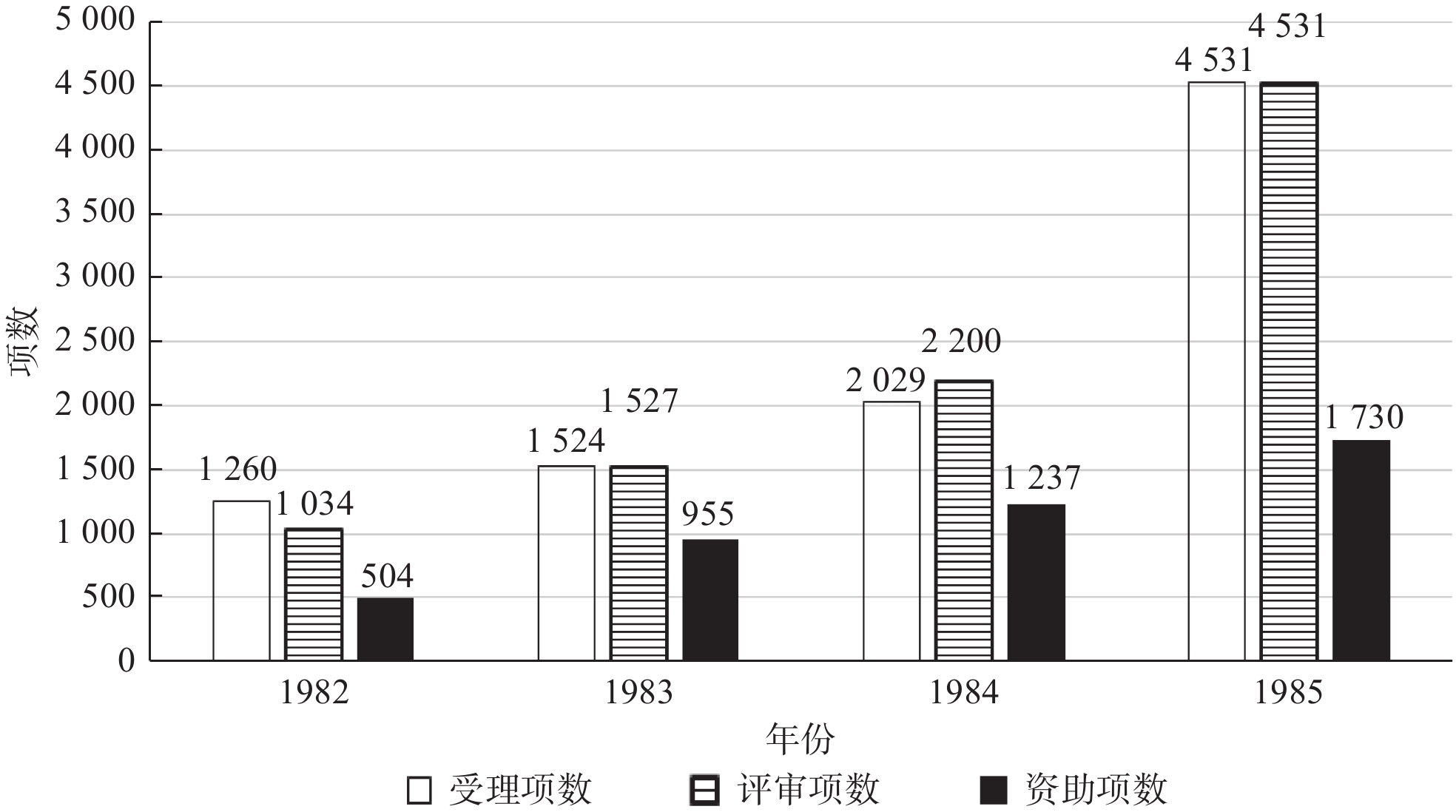

1982-1985年,共3万多名科技人员受到中国科学院科学基金资助,他们分布在35个部门,以及全国除西藏、青海和台湾以外的27个省(自治区、直辖市)的500余家单位。㉑中国科学院科学基金四年共受理申请9344项(见图3),1985年的受理项数是1982年的3.6倍。

|

图 3 1982-1985年中国科学院科学基金受理、评审、资助项数㉒ |

中国科学院科学基金为新型科研体制的全面推行储备了人才,包括受到科学基金资助的科研人员、基金评议专家、以及科学基金管理人员。

在科研人员方面,中国科学院科学基金为中级职称及以下科研人员开展基础研究提供了有力支持,特别是为以往由于缺少经费而难以参与科研工作的研究生们创造了机会。据统计,在试行的四年中,共35086人次参与了中国科学院科学基金资助项目研究,其中研究生、博士后与初级职称、中级职称人员占75.5%。[13]150科学基金为中国科学事业的蓬勃发展培养了人才。

在评审专家方面,包括通讯评议、各学部科学基金组评议、科学基金委员会评议等各个环节在内,近万人参加了科学基金评审工作,建立了各学科同行评议专家库。这支由中国科学院科学基金初步建立起来的,熟悉同行评议规则、要求和内在精神的专家队伍在中国日后各类科学评审和评估工作中发挥了重要作用。

在科研管理人员方面,中国科学院科学基金培养了一批熟悉科学基金相关业务的工作人员。科学基金具有较强的学术特性,相关人员必须经过一段时间的学习与锻炼才能够胜任工作。中国科学院科学基金试行培养的科研管理人才不仅包括中国科学院科学基金办公室、各学部的相关工作人员,还包括遍布全国各个科研单位的、熟悉科学基金工作的科研管理和财务人员,为NSFC及其他科技基金的管理提供了保障。

3. 构建现代科学基金资助体系的制度基石中国科学院科学基金初步形成了一套适合中国国情的科学基金制,⑱NSFC成立后的许多制度规定都是在中国科学院科学基金的基础上延续调整而形成的。

第一,在NSFC领导和委员的设置上,相比于中国科学院科学基金,尽管NSFC在推选的程序和方式上加入了更多国家行政管理方面的考量,㉓但延续了科学家当家作主的传统。第一届NSFC主任由德高望重、学术造诣深厚的化学家唐敖庆担任,胡兆森、师昌绪、胡国定、梁栋材、王仁等科学家为副主任。第一届NSFC委员共25人,其中24人为科学家或高级工程师,1人为长期从事科学事业的财务管理专家,㉔体现了科学基金学术和管理的双重属性。

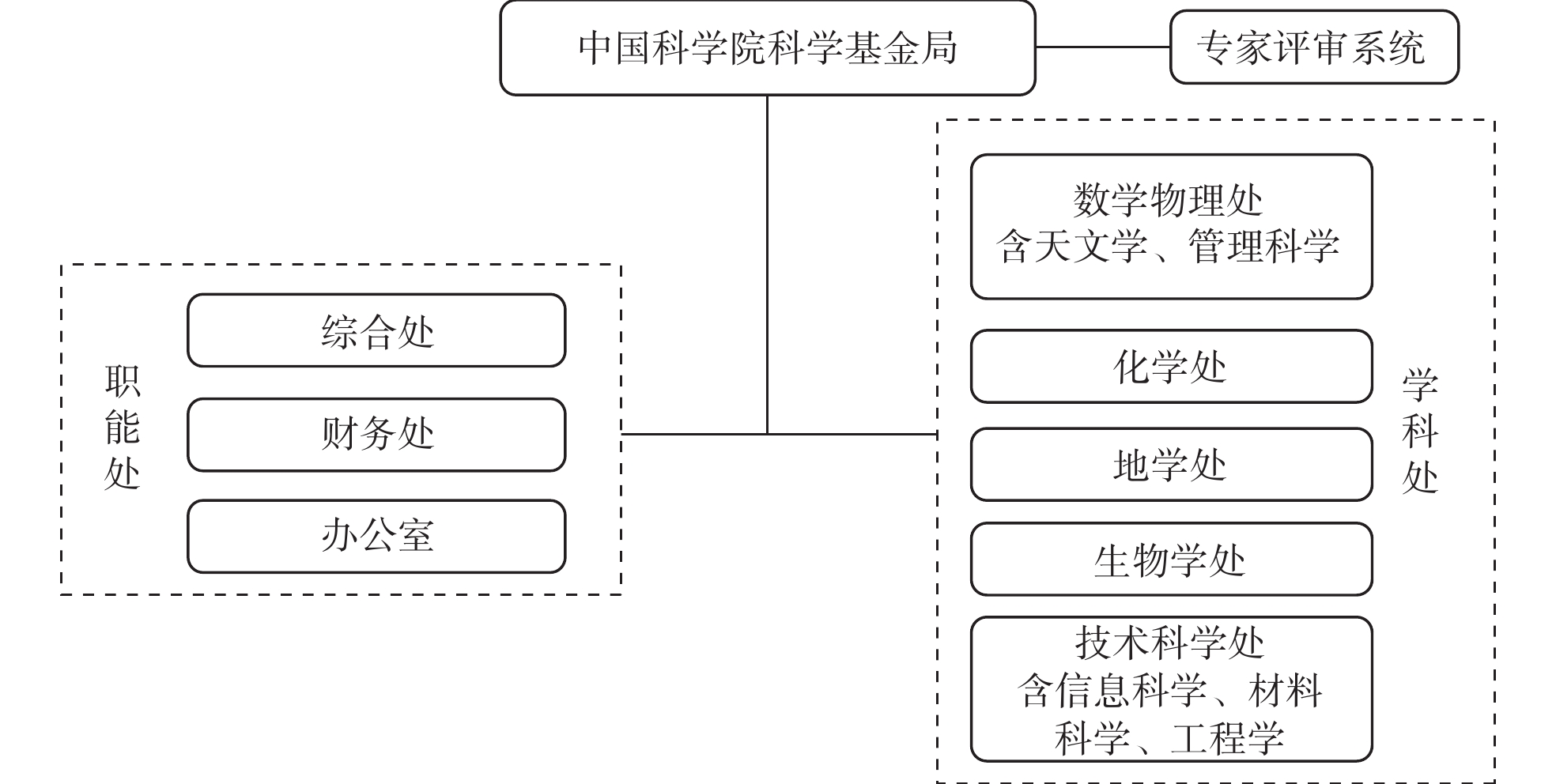

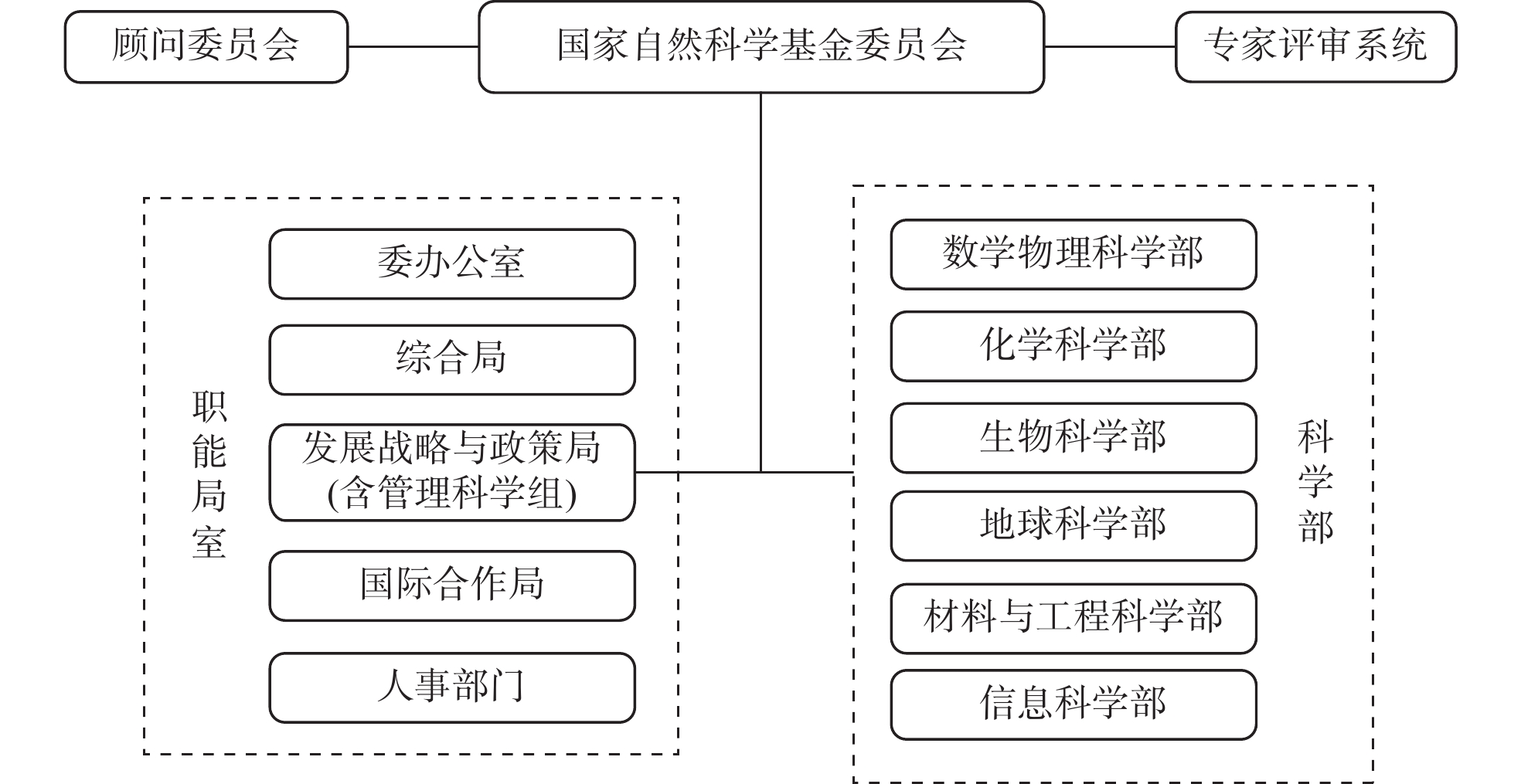

第二,NSFC基本上延续了中国科学院科学基金局的组织架构(见图4),分为职能局室和科学部两大部分,并新增了科学基金顾问委员会(见图5)。在职能局室部分,将中国科学院科学基金局原职能处的功能细化,并加强了试行时期未有充分能力开展的学科政策研究、国际合作交流等工作,设置了委办公室、综合局、自然科学发展战略与政策局、国际合作局、人事部门等。在科学部部分,继续延用中国科学院科学基金局学科处的设置,并将原技术科学处一分为二,成为材料与工程科学部和信息科学部。如此,在1986年NSFC成立之初,共设置了5个局室和6个科学部。

|

图 4 中国科学院科学基金局的组织架构㉕ |

|

图 5 1986年NSFC的机构设置㉖ |

第三,试行中关于科学基金工作的做法与规章制度基本成熟,为NSFC快速进入正轨提供了基础。《试行条例》《试行条例实施办法》《财务管理暂行规定》以及中国科学院科学基金关于申请、评议、管理的相关文件、具体程序和业务规定等,为NSFC科学基金的管理和内部规章制度的制定提供了重要参考。

四、余论:改革永远在路上虽然科学基金制在中国的创立事先没有经过详尽的理论研究和制度设计,表现出“实践先行”的特征,[22]但中国科学院科学基金从多个维度突破了传统科研体制。经过40年的发展,国家自然科学基金已成为国家资助基础研究的主渠道,在建设世界科技强国中扮演着重要角色。科学基金制和NSFC今天取得的成绩离不开中国科学院科学基金试行时期奠定的基调和底蕴。

当前,尽管中国迈进世界科技强国行列已具备坚实基础,但不论是科学基金制还是国家科技政策方针,都会在发展中遇到新问题,需要不断调整和完善,改革永远在路上。脱胎于中国科学院科学基金,国家自然科学基金“天然”带有勇于变革的属性。2018年,面对新时代新要求,国家自然科学基金改革全面启动。

从历史中汲取经验并不断反思,是对中国科学院科学基金最好的纪念。从中国科学院科学基金的历史实践中可以得到启示:第一,改革的推进和新制度的建立需要科学家和政府领导者上下互动的默契。第二,在改革推行中,不破不立,要有突破旧体制的决心和勇气、合理的思想引导和制度规约,以达到理论和实践的协同。第三,如何在科学共同体的自主自治与政府治理之间保持适当的张力是当前及未来国家科学事业面临的长期课题。

① 韦钰. 科学基金与兴科育才//国家自然科学基金委员会. 隆重的纪念:纪念国家自然科学基金委员会成立十周年文集, 北京: 国家自然科学基金委员会, 1996: 17–19.

② 卢嘉锡院长在院思想政治工作会议上的讲话//中国科学院办公厅编. 中国科学院年报1981, 北京: 中国科学院办公厅, 1982: 162–173.

③ 中国科学院科学基金试行条例//中国科学院办公厅编. 中国科学院年报1981, 北京: 中国科学院办公厅,1983: 261–264.

④ 中国科学院科学基金试行条例实施办法//中国科学院办公厅编. 中国科学院年报1982, 北京: 中国科学院办公厅, 1983: 130–134.

⑤ 中华人民共和国财政部. 关于你院申请“科学基金”对建立预算存款户头和实行划拨资金管理办法的复函, 1981年1月. 内部资料. 北京: 国家自然科学基金委员会.

⑥ 中国科学院(84)科基金字第007号:发送《中国科学院科学基金资助课题财务管理暂行规定》的通知, 1984年6月12日. 内部资料. 北京: 国家自然科学基金委员会.

⑦ 东北工学院成立于1950年,其前身为始建于1923年的东北大学工学院;1993年,东北工学院复名为东北大学。

⑧ 中国科学院科学基金委员会. 科学基金工作简报:东北工学院关于中国科学院科学基金资助课题暂行管理办法(摘要), 1984年3月28日. 内部资料. 北京: 国家自然科学基金委员会.

⑨ 《国家自然科学基金史》编写组. 国家自然科学基金史(送审稿). 内部资料. 北京: 国家自然科学基金委员会, 2002: 14.

⑩ 中国科学院科学基金委员会第二次会议纪要//中国科学院办公厅编. 中国科学院年报1982, 北京: 中国科学院办公厅, 1983: 242.

⑪ 国家科委基础研究重点项目工作报告//国家自然科学基金委员会. 国家自然科学基金委员会1986年报, 北京: 国家自然科学基金委员会, 1987: 365–378.

⑫ 中国科学院科学基金委员会会议纪要, 1982年3月2日. 档案盒: 关于科学基金委员会第一次会议和印发《中国科学院科学基金试行条例实施办法》等文件的通知、报告,档号: 1982-40-1. 北京: 中国科学院档案馆.

⑬ 中国科学院基金办技术科学处. 技术科学基金工作汇报, 1985年12月. 档案盒: 中国科学院科学基金委员会第四次会议文件(2), 档号: 1985-40-2. 北京: 中国科学院档案馆.

⑭ 1987年,NSFC发布了成立后的第一个年度科学基金项目指南。

⑮ 中国科学院第四次学部委员大会简报 技术科学部(3), 1981 年5 月13 日. 档案盒:中国科学院办公厅中国科学院第四次学部委员大会筹备工作会议简报(1-6)、大会简报(总1-20 号), 档号: G065-033-0121. 北京: 中国科学院档案馆.

⑯ 笔者根据《试行条例》整理绘制。

⑰ 中国科学院科学基金办数理学处. 数理学基金工作汇报, 1985年12月. 档案盒: 中国科学院科学基金委员会第四次会议文件(2), 档号: 1985-40-2. 北京: 中国科学院档案馆.

⑱ 中国科学院科学基金委员会. 中国科学院科学基金四年工作总结//中国科学院办公厅编. 中国科学院年报1985, 北京: 中国科学院办公厅, 1986: 273-283.

⑲ 中国科学院基金办生物学处. 生物学基金工作汇报, 1985年12月. 档案盒: 中国科学院科学基金委员会第四次会议文件(2), 档号: 1985-40-2. 北京: 中国科学院档案馆.

⑳ 中国科学院基金办化学处. 化学基金工作汇报, 1985年12月. 档案盒: 中国科学院科学基金委员会第四次会议文件(2), 档号: 1985-40-2. 北京: 中国科学院档案馆.

㉑ 中国科学院科学基金委员会办公室. 中国科学院科学基金四年工作总结(汇报稿), 1985年12月. 内部资料. 北京: 国家自然科学基金委员会.

㉒ “评审项目”包括上年结转待审项目;1983年生物学部试行小额资助情况未列入统计。数据来源:中国管理科学学会科学基金专业委员会. 中国科学基金年鉴1990. 北京: 科学出版社, 1991: 148–189.

㉓ 中国科学院科学基金领导和委员的产生完全由科学共同体自行推选决定。NSFC主任唐敖庆由国务院任命,副主任和其他委员由主任与国家科委、国家教委和中国科学院协商后,报国务院科技领导小组任命。参见国务院关于成立国家自然科学基金委员会的通知//国家自然科学基金委员会. 国家自然科学基金委员会1986年报, 北京: 国家自然科学基金委员会, 1987: 11–12.

㉔ 国家自然科学基金委员会领导成员简历//国家自然科学基金委员会. 国家自然科学基金委员会1986年报, 北京: 国家自然科学基金委员会, 1987: 17–31.

㉕ 潘振基. 试验田·基石//国家自然科学基金委员会. 我与科学基金. 北京: 北京大学出版社, 2006: 306–309. 笔者据此整理绘制。

㉖ 国家自然科学基金委员会. 国家自然科学基金委员会1986年报, 北京: 国家自然科学基金委员会, 1987: 36.

| [1] |

李静海. 国家自然科学基金支持中国基础研究的回顾与展望.

中国科学院院刊, 2018, 33(4): 390-395.

|

| [2] |

潘振基. 中国科学基金制的初步实践.

中国科学院院刊, 1986(3): 240-244.

|

| [3] |

姚孟璇. 从中国科学院科学基金到国家自然科学基金.

中国科技史料, 1992(4): 60-68.

|

| [4] |

王新, 张藜, 唐靖. 追求卓越三十年——国家自然科学基金委员会发展历程回顾.

中国科学基金, 2016(5): 386-394.

DOI: 10.16262/j.cnki.1000-8217.2016.05.002. |

| [5] |

王扬宗. 学部60年回溯——中国科学院学部历史的几个片段与初步思考.

中国科学院院刊, 2015, 30(3): 414-420.

|

| [6] |

郭金海. 中国科学院领导体制的历史转折: 1981年第四次学部委员大会述论.

科学文化评论, 2015, 12(3): 44-68.

DOI: 10.3969/j.issn.1672-6804.2015.03.003. |

| [7] |

樊春良. 对外开放和国际合作是如何帮助中国科学进步的.

科学学与科学技术管理, 2018, 39(9): 3-20.

|

| [8] |

龚旭. 在国家与科学之间: 中国科学基金制的创立及其历史意义.

自然辩证法通讯, 2018, 40(12): 69-78.

|

| [9] |

王新, 张藜, 唐靖. 中国科学基金制的先行先试——中国科学院科学基金的历史考察.

当代中国史研究, 2018, 25(5): 54-63+126.

|

| [10] |

国家自然科学基金委员会. 2022年度国家自然科学基金项目指南(前言). https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab1097/. [2022-02-18].

|

| [11] |

方毅. 关于科学和教育事业情况的报告(摘要). 人民日报: 1977-12-30(2).

|

| [12] |

佚名. 一个鼓舞人心的科学规划. 人民日报: 1977-10-31(4).

|

| [13] |

中国管理科学学会科学基金专业委员会. 中国科学基金年鉴1990. 北京: 科学出版社, 1991.

|

| [14] |

李正风, 武晨箫. 中国科技创新体系制度基础的变革——历程、特征与挑战.

科学学研究, 2019, 37(10): 1729-1734+1751.

DOI: 10.3969/j.issn.1003-2053.2019.10.001. |

| [15] |

郭道扬. 会计百科全书. 沈阳: 辽宁人民出版社, 1989.

|

| [16] |

熊卫民. 回顾“12年科学发展规划”——薛攀皋访谈录.

民主与科学, 2009(5): 24-29.

|

| [17] |

佚名. 根深才能叶茂——新华社记者评述发展中国基础科学的重要意义. 人民日报: 1977-11-10(1).

|

| [18] |

国家自然科学基金委员会. 我与科学基金. 北京: 北京大学出版社, 2006.

|

| [19] |

中国科学院科学基金委员会. 中国科学院科学基金试行条例. 北京: 法律出版社, 1982: 13.

|

| [20] |

中国科学院科学基金会. 中国科学院科学基金会公布《工程热物理学科选题指南》.

中国科学技术大学学报, 1984(3): 439-442.

|

| [21] |

吴明瑜, 杨小林. 科技政策研究三十年——吴明瑜口述自传. 长沙: 湖南教育出版社, 2015: 240.

|

| [22] |

武晨箫, 李正风. 政府支持科学的制度探索——NSF与NSFC创立的比较研究.

科学学研究, 2022, 40(2): 193-202.

|

2. School of Social Sciences, Tsinghua University;

3. CASAD-Tsinghua University Research Center for Synergetic-Development of Science and Society

2022, Vol. 12

2022, Vol. 12