——

大科学工程建设的管理难度远高于常规工程项目,其中充斥着多种矛盾。在提出工程设想之初就会面临科学目标与工程建设之间的矛盾。大科学工程要有明确的科学目标牵引,且科学目标必须具有一定的前瞻性,由于工程建设周期用时很长,必须保证最初制订的科学目标在建设周期完成后依然保持领先才有意义,但是为了保证工程建设的可实现性,必要时会舍弃不现实的科学目标,以达到科学目标与技术创新之间的平衡,最终实现二者的统一。此外,由于大科学装置的研制与建设是交叉进行的,会涉及大量的技术创新和关键技术攻关,且技术研发管理经常与工程管理制度之间有相当多不匹配的规则,所以管理难度极大。作者通过结合自身在“中国天眼”(FAST)工程建设中的体会,揭示大科学工程建设过程中面临的主要问题,探讨其管理之道。

一、建立一定规模的核心团队,把控核心技术大科学工程是人类探索未知的工具,为了适应现代科学技术的发展需求,大科学装置分为多种类型,有的装置建设是比较简单的复制,有的工程建设的难度则较高,是原始概念上的创新。对于创新性极强的工程项目,管理难度相应更高。以FAST工程为例,建设初期有人建议采用小核心大外围的管理模式。事实证明,对于这种创新性极强的工程项目,必须组建自己的核心技术团队,且核心团队专业人员还应具备一定规模,能比较全面的覆盖工程所涉及的领域。

建立核心技术团队的目的并不是所有研发工作都由团队完成,而是增加管理方对风险的把控能力。我们需要明白的是,不同主体的目标差异较大,企业以赢利为目的,他们的利益点与大科学工程建设方不可能完全一致。如果双方的利益发生较大冲突时,企业势必会在工程成本或工期上施加压力。

大科学工程中很多关键技术都是专门研发的,并且这些研发工作通常要与企业联合开展,如果对这个过程把控不好,就会造成管理方对联合研发的企业产生严重的依赖,这其实非常不利于成本和工期的控制。这时候核心技术团队的作用就显现出来了,如果核心团队中的技术力量在新技术或新产品的研制过程中深度参与,并且能发挥主导作用,就有能力迅速找到另外一家企业代替,甚至培养一个企业与现有企业竞争。这样就可以拿到工程控制的主动权。

大科学工程重物轻人的现象目前虽有所缓解,但仍较突出,这也是中国科研领域的普遍现象。在设备上、工程上可以投入巨额经费,在智力上的投资却缩手缩脚。一般表现为,重建设、轻预研;重设备、轻人才。

还有一种观点认为,企业在预研过程中没有投入太多的硬件,不应该给予过多的资金支持,而是以未来的工程建设内容为诱饵,引导企业投入。事实是,在预研过程中,智力的投入非常大,小批量研制的器件,与大规模量产的器件相比,其单价成本不能同日而语。作为管理方必须充分重视企业在这方面的投入,至少不能让企业因为参与预研工作而亏损,这是最基本的共赢理念。预研工作是极其重要的,它能够引导工程的走向,关系到建设成本、工期等关键因素。管理方在预研阶段的有效投入,会在建设期间得到加倍的回报。所以一定要重视预研,在一些关键事情上要舍得投入,这样企业才会加大投入并提供更优的研制方案。

在预研阶段保证参与研制的企业不亏损,有正常的收益,还可以避免的另一个问题是,管理方不会失去对工程控制的主动权,建立核心技术团队的最大意义就在于此。企业的利益点和管理方不可能完全一致。如果管理方有在预研阶段欠企业的“人情”用建设工作来偿还的想法,那么在关键技术、成本、工期等方面就会有可能失去控制的主动权。作者认为,较好的管理方式是将预研工作与工程建设分开,做到一事一议,在任何阶段都要尽量满足企业合理的赢利空间,同时让企业保持竞争态势。

二、以合理的标准划分人员架构与任务管理内部管理方面,团队带头人要发挥应发挥核心作用。大科学工程建设对团队带头人的综合素质要求很高,品德、技术能力、协调能力、领导能力都是必备的要素。同时要避免外行管理内行的情况出现,大科学工程常常是由科学家提出的概念和想法,可是科学家未必是工程技术和管理的内行,但这在国家层面是很难辨识的。

内部的人员架构应该以专业为标准进行划分。很多大科学工程在建设期以工艺设备作为划分人员的标准,表面上看接口非常清晰,大家各司其职,其实带来了非常多的内耗。比如,基础工程与设备的接口,每个设备的基础位置都是由上部结构的设计来确定的,施工的时候就要考虑这些基础在哪里,基础形式是什么样的,需要结合现场的地质条件做大量迭代设计。这就导致需要多个系统之间相互沟通,耗费了大量的人力,可是这些工作从专业上看完全是岩土与结构方面的事情。

再有,不同的工艺设备系统往往都需要相同领域的专业人才,以FAST为例,反射面控制、馈源支撑控制、接收机与终端系统都需要计算机领域的专业人才,如是在人员招聘时没有统筹规划,每个系统分别招聘了一定规模的计算机专业人才,就会造成人才的极大浪费,更不利于整体系统的架构和人员之间的协调沟通。望远镜建设完成之后,发现不同系统采用的是完全不同的通讯协议,有的是TCP/IP,有的是PROFIBUS,有的是Powerlink,有的是内存数据库等等,系统的接口问题为后续工作的开展带来非常多的麻烦。

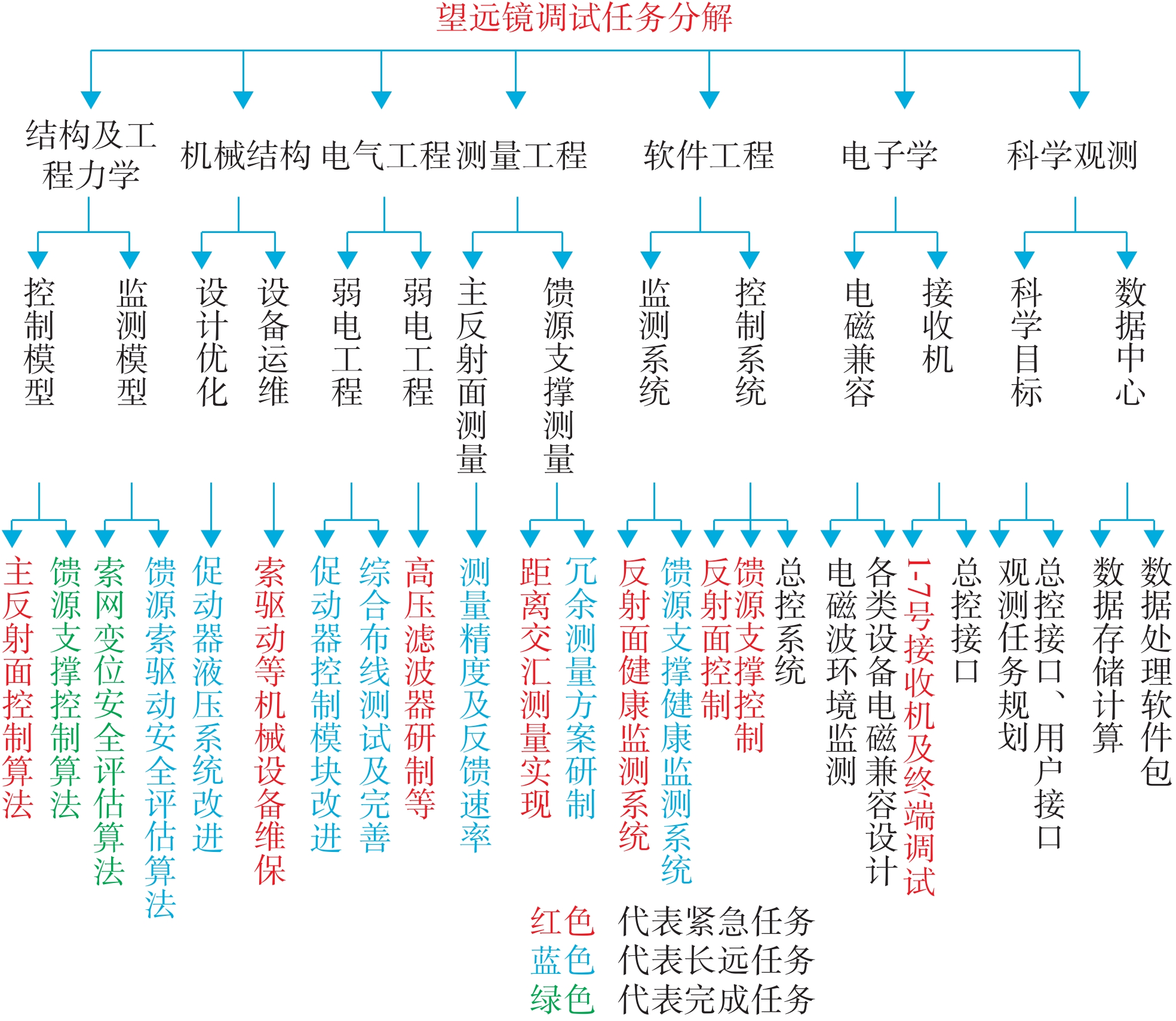

FAST进入调试期后,团队重新进行组织架构的设计,以专业作为人员组织架构的边界条件,成立了结构力学组、机械组、电气组、测量组、软件组、电子学组、天文科学组等,每个专业组从专业的角度出发统筹FAST的全局工作(见图1)。表面上看人员构架好像更复杂了,实质上管理更加扁平化,提升了工作效率。

|

图 1 望远镜调试任务分解 |

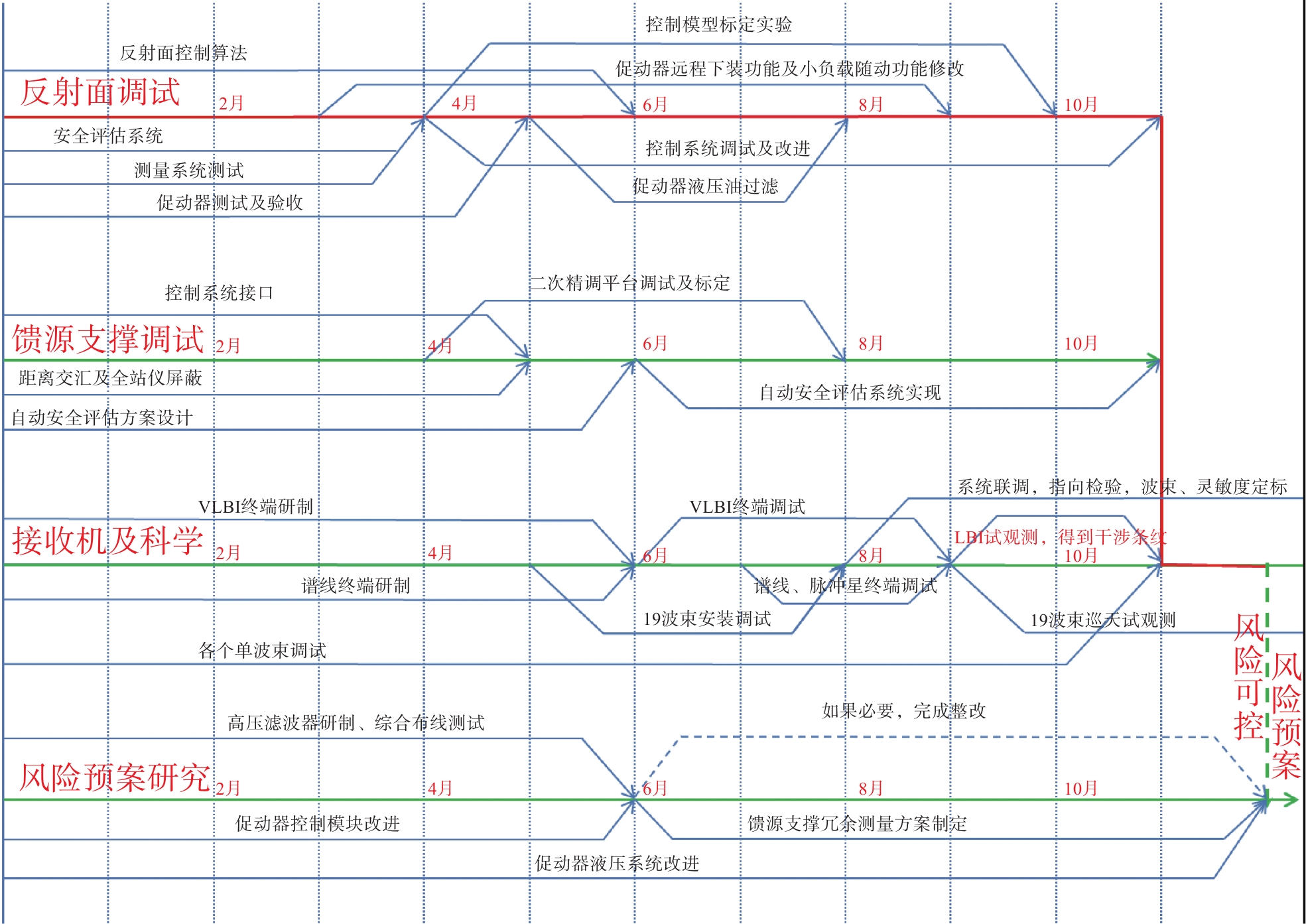

在工作任务的规划上,还要有全局的思想,这与人员组织架构不同,要以工艺设备为主线。这样逻辑上才能更清晰,保证做到任务前后布置有序,多项任务合理并行与交叉,以尽快推动工作的 开展(见见图2)。

|

图 2 望远镜CPM图 |

同时,把工作任务划分为最小单元的任务包,很容易分清楚这个任务包的专业属性,就可以轻松地把任务放到各个专业组下面,这也是人员组织架构与工作任务规划之间的关联性。之所以后来望远镜的调试工作得到业界的广泛认可,管理机制上的转变起到了相当重要的作用。

三、实施单线程人才评价机制科技评价的导向应是提升科研人员工作的积极性,但当前的科技评价体系严重误导了科研人员的价值取向,一些学者争取到各种“帽子”后,就慢慢远离科研一线,作为管理者忙着去争取各类项目,养团队。如果一位科研人员在五十岁左右仍在做基础性的科研工作,在学术圈就会被视为没有作为,这显然不是设立评价机制的初衷。

以FAST团队为例,团队中没有对争取杰青、优青、长江学者等人才“帽子”的要求,只设立了正高、副高、中级等职称的评定。这从某些方面说明大科学工程是团队作战,个人成长会比较困难,但从有利的方面看,在一定程度上保证了团队的单线程管理模式,这使得团队在过去的二十多年里避免了越级评价对内部工作的干扰,在作者看来,杰青、优青等都是越级评价的例子。

另外,由于FAST团队有明确的工程导向,中国科学院及国家天文台也都给予了必要的人员经费以保障工程的顺利开展,极大减少了团队人员面对评价的压力,每一位人员的工作业绩都一目了然,团队领导者有权决定人员的收入,工作出色的科研人员会在职务晋升和收入方面有所体现,但收入不会有太大的差距。这可能会影响一部分人的工作积极性,但在极大程度上却避免了恶性竞争。恶性竞争对科研工作带来的伤害要远远大于一部分人员积极性的缺失。

四、总结及建议综上所述,创新性极强的大科学工程的管理难度是极大的,其中最重要的原因是大科学工程建设周期极长,尤其是在预研投入不足的情况下,经费预算及工程进度计划很难像传统工程那样精准预测,这给工程的经费管理及进度管理带来极大的难度。同时,大科学工程涉及大量的技术创新和关键技术攻关,很多技术是与企业联合专门为此工程研发的,如果在过程管理中控制不好,很容易被企业“卡脖子”,造成经费及进度的失控状态。

大科学工程的管理涉及到内部和外部复杂关系的把控过程,团队内部的管理是基础,是能实现外部把控的先决条件。内部管理主要涉及两方面,即人员组织架构及工作任务分工,一个合理的内部管理机制能避免很多不必要的矛盾,这也对团队的带头人提出了很高的要求。

另外,目前的科研评价体系已成为制约科技发展的重要因素,对大科装置也不例外。一个优秀的评价机制建立需要相当长的时间,而且难度也极大。目前比较简单可行的是尽快减化繁杂的评价体系,减少一些不良的超级评价,加强内部的合理评价,再辅助以优良的人才流动机制,就能快速优化科研环境,缩小科研人员之间贫富差距,减少恶性竞争对科研人员的伤害,让科研工作者回归科研本身,释放科技创新活力。

工程建设队伍如何发展是我们必须直面的现实且尖锐的问题,工程建设不仅需要各个专业技术人才,还需要有丰富的工程管理经验的人才,因此,人才流动机制是非常必要的,甚至可以通过跨研究机构来实现。

前面谈了很多管理方面的问题及建议,最后要着重说明一个比管理制度本身更为关键的因素—人。人是整个管理体系唯一具有主观能动性的因素,正所谓“千里马常有,伯乐难求”。一个优秀的管理者一定要明白:“管理”的实质是“服务”,“核心技术”是“识人用人”,“水平体现”是“简化复杂局面的能力”,这也是本文的核心思想。

① “中国天眼”即500米口径球面射电望远镜(Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope,简称FAST)。

2021, Vol. 11

2021, Vol. 11